河南省南阳市重点中学校2023-2024学年高二下学期开学考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 河南省南阳市重点中学校2023-2024学年高二下学期开学考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 230.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-04 13:31:10 | ||

图片预览

文档简介

南阳市重点中学校2023-2024学年高二下学期开学考试

历史试题

一、选择题(每题3分,共48分)

1.新石器时代,江淮地区用玉器随葬比较常见,玉器中除珠、管、饰外,镯、环、璜、玦较多,此外还有鱼、龙、鹰等特殊器形。在凌家滩、薛家岗遗址中出土大量玉器,其墓葬中存在随葬用玉不等的现象。据此可知

A.崇玉佩玉葬玉深受先民喜爱B.江淮玉器制作技艺领先其他地区

C.新的社会行为规范正在形成D.遗址应处于早期奴隶制国家时代

2.据史书记载,吴公子季札,通晓《诗》《乐》。戎子驹支对历史和现实政治了如指掌,并且能赋《诗》言志。晋文公之舅狐偃深明大义,精通历史,学识过人。这说明

A.儒学成为社会主流意识形态B.戎狄蛮夷逐渐融入到华夏民族

C.各族同源共祖观念得到发展D.“百家争鸣”辐射周边各民族

3.秦王政十八年,一名寡妇隐匿其子家产。经官员审理查验她的田宅、布肆、舍客室、马、债款后,照法律规定确认她“匿皆(资)税直(值)过六百六十钱”。这一记载可以说明当时

A.制度严密便以控驭民众B.司法实践促进法律完善

C.基层治理关注家庭关系D.征税主要标准转向资产

4.商周时期,殷人认为“有娥方将,帝立子生商”,周人强调“天乃大命文王殪戎殷”。西周统治者提出天命转换的概念,形成了“以德配天”的治理思维,并通过祭祀活动,逐步将“祭”转化为“礼”。由此可知,西周时期

A.天命观由兴起走向衰落B.开始利用神权强化王权

C.治国思维凸显人文理念D.华夏认同观念逐渐形成

5.据历史记载,战国时期各诸侯国君主都不得不采取授田制,将土地按照一定标准直接分给个体农户耕种,不再需要“千耦其耘”式的劳作。这一举措

A.根本上抑制了土地兼并B.导致宗法分封开始瓦解

C.受生产技术发展的影响D.体现了强制耕战的思想

6.先秦时期有“削木为罅”(鲸,支撑钟的木制结构)的故事,描述了匠人从“斋以静心”到选材再到完成的制镓全过程。在这一过程中,要达到去功利、去智巧、去我的地步,然后才能入山林、观天性, “鲸成,见者惊犹鬼神”。该故事

A.反映了佛家的心外无物B.映射了尊法敬天的社会理念

C.体现了道家的天人合一D.蕴含着中华文化的人本精神

7.秦汉时期,我国的县级政区有县、邑、道及侯国四种类型,其中“道”是设在边地少数民族聚居区的政区。汉代的道集中在西北和西部诸郡,即“有蛮夷曰道”。据此可知

A.中央集权制具有多民族政权的性质 B.古代各级行政区域单位变更频繁

C.道作为基层政区具有强大的生命力 D.秦汉的道专门管理少数民族事务

8.2017年7月,考古人员在秦都咸阳城遗址首次发现了民居建筑,部分出土器物有制作者留下的戳印,均带有“咸”字。类似的戳印在秦始皇陵兵马俑坑的陶俑上也有发现,这是秦代工商管理制度“物勒其名”的反映。这一制度

A.有利于保障产品的质量B.有助于加强对民营手工业的管理

C.旨在利用都城的影响力D.反映了秦朝政府对工商业的压制

9.郡国并行制是汉初重要的制度设计,由表可知这一制度

A.是当时形势所迫的产物B.导致王国势力超过中央

C.有效吸取了秦亡的教训D.是对西周分封制的回归

10.湖北张家山汉简《二年律令·户律》明确规定:“未受田宅者,乡部以其为户先后次次编之。”*诸不为户,有田宅,附令人名,及为人名田宅者,皆令以卒戍边二岁,没入田宅县官”。这些规定反映出当时

A.土地租佣关系的流动性日益增强B.重农抑商政策因时局而改变

C.户籍制度与田宅管理制度相结合D.关中地区人地矛盾日益加剧

11.东汉初年,光武帝下诏,令自己的家族发源地南阳撰写地方风俗历史,主要记载“耆旧节士”“名德先贤”。不久,沛、三辅地区和光武帝家族的早期活动区域鲁、庐江也兴起修撰郡国书的风气。据此可知,光武帝此举的主要意图是

A.巩固儒家正统地位B.尊重地方历史传承

C.安抚地方豪强势力D.彰显皇帝统治权威

12.魏晋时期,清贵文翰之职为清职,多由士族出任;事务冗繁之职为浊职,多由寒人任之。刘裕也正是借助寒人集团的鼎力协助,得以重建皇权政治。据此可知,这一时期

A.社会阶层呈现出固化的态势B.门阀政治威胁中央集权

C.政治变迁受到庶族势力影响D.官员选拔制度不断调整

13.“之”字是天师道徒的标志,东晋世家大族琅琊王氏“世奉五斗米道”,故祖孙父子三代名字中都有“之”字。除此之外,带有宗教性质的“道*“僧“菩萨”等,也逐渐成为起名的热字。这一现象

A.受到世家大族示范的影响B.证明道教的社会基础广泛

C.反映出正统观念受到冲击D.体现佛教后来居上的趋势

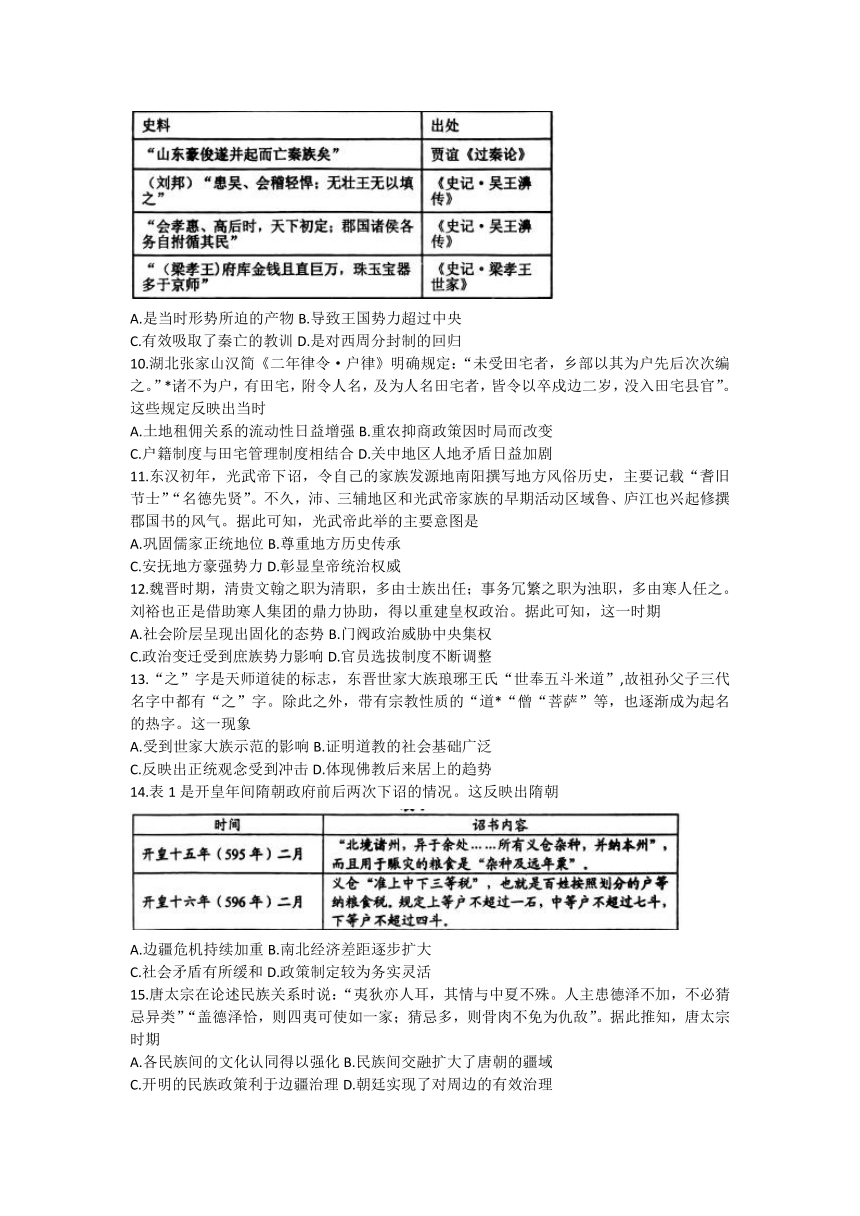

14.表1是开皇年间隋朝政府前后两次下诏的情况。这反映出隋朝

A.边疆危机持续加重B.南北经济差距逐步扩大

C.社会矛盾有所缓和D.政策制定较为务实灵活

15.唐太宗在论述民族关系时说:“夷狄亦人耳,其情与中夏不殊。人主患德泽不加,不必猜忌异类”“盖德泽恰,则四夷可使如一家;猜忌多,则骨肉不免为仇敌”。据此推知,唐太宗时期

A.各民族间的文化认同得以强化B.民族间交融扩大了唐朝的疆域

C.开明的民族政策利于边疆治理D.朝廷实现了对周边的有效治理

16.唐代初期采用府兵制,征兵对象主要是均田农民,农民忙时务农,闲时参加军事训练,国家打仗时随军出征,自己携带粮食和武器。唐玄宗时,政府改行募兵制,由国家招募职业军人,提供军饷和装备,招募的兵士由专门的军官训练和指挥,长期服兵役。唐玄宗改行募兵制是基于

A.商品经济的发展B.两税法广泛推广

C.藩镇割据的出现D.均田制受到破坏

二、非选择题(共52分)

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料 中国农作物品种引进情况

——据《丝绸之路上中国作物品种的引进与输出》

(1)对材料中“胡”“海”“番”“洋”作物传入的原因作出历史解释。(8分)

(2)指出中国引进吸收外来作物品种资源的意义。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。 (12分)

材料一

安史之乱后,因“北人南迁”所引发的生产技术变革,基本解决了大量人口在长江中下游地区的生存问题,长江中游地区(江西、湖南)逐渐成为全国著名的粮食主产区。在长江下游地区,北方移民还将其旱作农物——小麦——引入该地,稻麦复种制逐渐成为长江中下游地区的一种普遍性的耕种制度。随着粮食产量的有效提高,长江下游地区的民众开始追求“高质量”发展,“茶桑、果、渔业、纺织、制瓷等多种商品性经营和海陆运输业发展起来,以扬州为发展龙头,苏州、江宁为特角的三角形农业经济区在唐后期基本形成”。

——摘编自张欣《“安史之乱”引发的人口迁徙与技术革新及影响》

材料二

唐代,江南地区的农具有许多改进,曲辕犁得到了推广,筒车也在南方各地的水田中得到应用,水利灌溉事业进步明显。《新唐书》记载,唐后期全国共修建水利工程101项,其中江南道达49项,居各道之首。北方先进的丝织技术此时也传到浙东;南海、广州和桂林的棉纺织业已全国闻名:南方矿冶业也有显著发展,有铜、锡开采的县数已超过北方。扬州是唐代造船业中心,洪州(今南昌)也是唐代的造船基地。大运河开通后,位于水陆商路交会点的扬州“多富商大贾,珠翠珍怪之产”。广州则发展为唐代主要的对外贸易口岸。由于南方经济的发展,唐代后期,国家财政收入绝大部分来自江南各道,形成了“赋之所出,江淮居多”的局面。

——摘编自张瑜《浅论中国古代经济重心的南移》

(1)根据材料一、二,概括唐代南方经济发展的表现,并指出其对经济格局的影响。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析促进唐代南方经济发展的时代性因素。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

两汉时期,无论是官办的中央、地方各级学校,还是个人招收门徒的私学教育,在数量、规模等各方面不断发展,都呈现出繁荣的景象。东汉时,私学达四十余家之多,其中弟子千人以上者十三家,万人以上者二家。《后汉书·儒林传》记载:“自光武中年以后,干戈稍戢,专事经学,自是其风世笃焉。”

——摘编自郭炳活《汉代学校教育发展的原因探析》

材料二

书院在中国古代特别是两宋教育史上占有重要位置,在普及文化知识、提高社会整体教育水平方面发挥了重要作用。北宋前期的书院多为私学,至南宋前期,杨时、胡安国等理学大儒倚重书院讲学,传播学派思想。南宋中期是理学书院兴盛时期,书院兴建的数量多,影响范围广泛,各种规章制度逐渐完善。南宋后期,理学书院教育模式被官方采纳,书院多被纳入官办地方教育组成部分,书院教师也多由朝廷选派正式官员担任。此外,宋代书院还创立了书院会讲制度,这是宋代书院的重要创新,大大活跃了书院的学术空气。

——摘编自王晓龙、司学红《宋代书院教育》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析两汉时期学校教育呈现繁荣景象的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋代书院教育的主要特征。(6分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

游牧、商业起于内不足,内不足则需向外寻求,因此而为流动的,进取的。农耕可以自勘,无事外求,并必继续一地,反复不舍,因此而为静定的,保守的。

草原与滨海地带,其所凭以为资生之地者不仅感其不足,抑且深苦其内部之有阻害,于是而遂有强烈之“战胜与克服欲”。此种民族,其内心深处,无论其为世界观或人生观,皆有一种强烈之“对立感”,于是而尚自由、争独立,此乃与其战胜克服之要求相呼应。故此种文化之特性常见为“征伐的”“侵略的”。

农业生活所依赖,曰气候、曰雨泽、曰土壤,此三者,皆非由人类自力安排,而若冥冥中已有为之布置妥帖而惟待人类之信任与忍耐以为顺应,乃无所用其战胜与克服。故农耕文化子最内感曰“天人相应”“物我一体”,曰“顺”曰“和”。

——摘编自钱穆《中国文化史导论》(该书写于1940年代)

结合中外历史,评析钱穆的观点。(要求:自拟论题,史论结合,叙述成文,条理清晰)

答案:

一、选择题(每题3分,共48分)

1—5 CBACC 6—10 CAAAC 11—16 DCCDCD

二、非选择题(共52分)

17、(1)汉唐时期,随着丝绸之路的开辟和发展。陆上丝路密切了加强了中国与海外各国的联系内地与西域各族的联系加强,西域的农作物传入内地,被称为“胡”字作物;(2分)海上丝路加强了中国与海外的联系,“海”字作物传入中国。(2分)

宋元明清时期,海上丝绸之路发展,特别是新航路开辟后,中外交流加强,大批外来作物品种传入中国,被称为“番”字作物。(2分)

晚清时期,随着列强侵华和中外联系加强,来自外国的洋字作物传入。(2分)

(2)农作物的传入,加强了边疆与内地的联系,促进了中外交流;促进了农业结构的调整,推动了农业生产的发展;促进了生活方式的变化,丰富了物质文化生活。(6分)

18、(1)表现:生产工具的进步;北方粮食作物的引入及耕作制度的发展;水利灌溉事业的发展和粮食产量的提高;形成多个专业化的手工业中心;对外经济联系显著增强;以扬州为代表的全国性商业都会的崛起;成为国家主要的税源地。(任答两点4分)影响:加速了全国经济重心的南移。(2分)

(2)时代性因素:安史之乱前后的人口南迁潮流;赋役制度改革(两税法的实施);依托大运河的全国性的商贸活动;开明的对外政策(市舶司的设置)。(6分,答出三点即可,其他答案言之有理亦可)

19、(1)原因:儒学成为主流意识形态,推动了学校教育的发展;政治相对稳定,为学校教育发展提供了良好社会环境;经济恢复发展,为教育发展提供了物质基础;文字的统一和简化,造纸术的改进,为学校教育发展提供了客观条件;统治者重视教育;选官制度的推动。(每点2分,任意四点8分)

(2)特征:历史地位重要,对文化普及、提高社会教育水平有重要影响;创办和讲学内容受理学影响,也推动了理学的传播;官私并立,官方化趋势明显;数量不断增多,制度不断完善;创立会讲制度,具有一定的创新性。(每点2分,任意三点6分)

20、论题:钱穆对游牧、商业和农业文化的学术观点是正确的,是符合历史发展规律的。

评析:中国古代北方的少数民族多次南下侵扰中原或建立政权,甚至统一全国,如契丹人建辽,女真人建立金朝,蒙古族甚至建立了地跨欧亚的大帝国。这正是游牧文化因“内不足”而“向外寻求”的表现,是“流动”和“征伐”等特性的体现。

西班牙、葡萄牙、英国等滨海的西方国家多次入侵亚非拉国家,掠夺工业原料,进行商品输出和资本输出,严重侵犯了这些地区的主权和领土完整,冲击了他们的传统社会结构,正体现了商业文化的“进取”和“侵略”。

中国古代农民以农耕生活为主,由于所求(如风调雨顺)并不以自我意志为转移,故生活方式以固守本土、安定守成、质朴厚重、沉着稳健、崇尚和平为特征,一定程度上又体现了农业文化的“静定”和“保守”。

综上所述,由于具体时空条件的差异性,不同文明的特性与生存的态度不同,其对东西方文明在不同时期产生了多方面的深远影响。

历史试题

一、选择题(每题3分,共48分)

1.新石器时代,江淮地区用玉器随葬比较常见,玉器中除珠、管、饰外,镯、环、璜、玦较多,此外还有鱼、龙、鹰等特殊器形。在凌家滩、薛家岗遗址中出土大量玉器,其墓葬中存在随葬用玉不等的现象。据此可知

A.崇玉佩玉葬玉深受先民喜爱B.江淮玉器制作技艺领先其他地区

C.新的社会行为规范正在形成D.遗址应处于早期奴隶制国家时代

2.据史书记载,吴公子季札,通晓《诗》《乐》。戎子驹支对历史和现实政治了如指掌,并且能赋《诗》言志。晋文公之舅狐偃深明大义,精通历史,学识过人。这说明

A.儒学成为社会主流意识形态B.戎狄蛮夷逐渐融入到华夏民族

C.各族同源共祖观念得到发展D.“百家争鸣”辐射周边各民族

3.秦王政十八年,一名寡妇隐匿其子家产。经官员审理查验她的田宅、布肆、舍客室、马、债款后,照法律规定确认她“匿皆(资)税直(值)过六百六十钱”。这一记载可以说明当时

A.制度严密便以控驭民众B.司法实践促进法律完善

C.基层治理关注家庭关系D.征税主要标准转向资产

4.商周时期,殷人认为“有娥方将,帝立子生商”,周人强调“天乃大命文王殪戎殷”。西周统治者提出天命转换的概念,形成了“以德配天”的治理思维,并通过祭祀活动,逐步将“祭”转化为“礼”。由此可知,西周时期

A.天命观由兴起走向衰落B.开始利用神权强化王权

C.治国思维凸显人文理念D.华夏认同观念逐渐形成

5.据历史记载,战国时期各诸侯国君主都不得不采取授田制,将土地按照一定标准直接分给个体农户耕种,不再需要“千耦其耘”式的劳作。这一举措

A.根本上抑制了土地兼并B.导致宗法分封开始瓦解

C.受生产技术发展的影响D.体现了强制耕战的思想

6.先秦时期有“削木为罅”(鲸,支撑钟的木制结构)的故事,描述了匠人从“斋以静心”到选材再到完成的制镓全过程。在这一过程中,要达到去功利、去智巧、去我的地步,然后才能入山林、观天性, “鲸成,见者惊犹鬼神”。该故事

A.反映了佛家的心外无物B.映射了尊法敬天的社会理念

C.体现了道家的天人合一D.蕴含着中华文化的人本精神

7.秦汉时期,我国的县级政区有县、邑、道及侯国四种类型,其中“道”是设在边地少数民族聚居区的政区。汉代的道集中在西北和西部诸郡,即“有蛮夷曰道”。据此可知

A.中央集权制具有多民族政权的性质 B.古代各级行政区域单位变更频繁

C.道作为基层政区具有强大的生命力 D.秦汉的道专门管理少数民族事务

8.2017年7月,考古人员在秦都咸阳城遗址首次发现了民居建筑,部分出土器物有制作者留下的戳印,均带有“咸”字。类似的戳印在秦始皇陵兵马俑坑的陶俑上也有发现,这是秦代工商管理制度“物勒其名”的反映。这一制度

A.有利于保障产品的质量B.有助于加强对民营手工业的管理

C.旨在利用都城的影响力D.反映了秦朝政府对工商业的压制

9.郡国并行制是汉初重要的制度设计,由表可知这一制度

A.是当时形势所迫的产物B.导致王国势力超过中央

C.有效吸取了秦亡的教训D.是对西周分封制的回归

10.湖北张家山汉简《二年律令·户律》明确规定:“未受田宅者,乡部以其为户先后次次编之。”*诸不为户,有田宅,附令人名,及为人名田宅者,皆令以卒戍边二岁,没入田宅县官”。这些规定反映出当时

A.土地租佣关系的流动性日益增强B.重农抑商政策因时局而改变

C.户籍制度与田宅管理制度相结合D.关中地区人地矛盾日益加剧

11.东汉初年,光武帝下诏,令自己的家族发源地南阳撰写地方风俗历史,主要记载“耆旧节士”“名德先贤”。不久,沛、三辅地区和光武帝家族的早期活动区域鲁、庐江也兴起修撰郡国书的风气。据此可知,光武帝此举的主要意图是

A.巩固儒家正统地位B.尊重地方历史传承

C.安抚地方豪强势力D.彰显皇帝统治权威

12.魏晋时期,清贵文翰之职为清职,多由士族出任;事务冗繁之职为浊职,多由寒人任之。刘裕也正是借助寒人集团的鼎力协助,得以重建皇权政治。据此可知,这一时期

A.社会阶层呈现出固化的态势B.门阀政治威胁中央集权

C.政治变迁受到庶族势力影响D.官员选拔制度不断调整

13.“之”字是天师道徒的标志,东晋世家大族琅琊王氏“世奉五斗米道”,故祖孙父子三代名字中都有“之”字。除此之外,带有宗教性质的“道*“僧“菩萨”等,也逐渐成为起名的热字。这一现象

A.受到世家大族示范的影响B.证明道教的社会基础广泛

C.反映出正统观念受到冲击D.体现佛教后来居上的趋势

14.表1是开皇年间隋朝政府前后两次下诏的情况。这反映出隋朝

A.边疆危机持续加重B.南北经济差距逐步扩大

C.社会矛盾有所缓和D.政策制定较为务实灵活

15.唐太宗在论述民族关系时说:“夷狄亦人耳,其情与中夏不殊。人主患德泽不加,不必猜忌异类”“盖德泽恰,则四夷可使如一家;猜忌多,则骨肉不免为仇敌”。据此推知,唐太宗时期

A.各民族间的文化认同得以强化B.民族间交融扩大了唐朝的疆域

C.开明的民族政策利于边疆治理D.朝廷实现了对周边的有效治理

16.唐代初期采用府兵制,征兵对象主要是均田农民,农民忙时务农,闲时参加军事训练,国家打仗时随军出征,自己携带粮食和武器。唐玄宗时,政府改行募兵制,由国家招募职业军人,提供军饷和装备,招募的兵士由专门的军官训练和指挥,长期服兵役。唐玄宗改行募兵制是基于

A.商品经济的发展B.两税法广泛推广

C.藩镇割据的出现D.均田制受到破坏

二、非选择题(共52分)

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料 中国农作物品种引进情况

——据《丝绸之路上中国作物品种的引进与输出》

(1)对材料中“胡”“海”“番”“洋”作物传入的原因作出历史解释。(8分)

(2)指出中国引进吸收外来作物品种资源的意义。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。 (12分)

材料一

安史之乱后,因“北人南迁”所引发的生产技术变革,基本解决了大量人口在长江中下游地区的生存问题,长江中游地区(江西、湖南)逐渐成为全国著名的粮食主产区。在长江下游地区,北方移民还将其旱作农物——小麦——引入该地,稻麦复种制逐渐成为长江中下游地区的一种普遍性的耕种制度。随着粮食产量的有效提高,长江下游地区的民众开始追求“高质量”发展,“茶桑、果、渔业、纺织、制瓷等多种商品性经营和海陆运输业发展起来,以扬州为发展龙头,苏州、江宁为特角的三角形农业经济区在唐后期基本形成”。

——摘编自张欣《“安史之乱”引发的人口迁徙与技术革新及影响》

材料二

唐代,江南地区的农具有许多改进,曲辕犁得到了推广,筒车也在南方各地的水田中得到应用,水利灌溉事业进步明显。《新唐书》记载,唐后期全国共修建水利工程101项,其中江南道达49项,居各道之首。北方先进的丝织技术此时也传到浙东;南海、广州和桂林的棉纺织业已全国闻名:南方矿冶业也有显著发展,有铜、锡开采的县数已超过北方。扬州是唐代造船业中心,洪州(今南昌)也是唐代的造船基地。大运河开通后,位于水陆商路交会点的扬州“多富商大贾,珠翠珍怪之产”。广州则发展为唐代主要的对外贸易口岸。由于南方经济的发展,唐代后期,国家财政收入绝大部分来自江南各道,形成了“赋之所出,江淮居多”的局面。

——摘编自张瑜《浅论中国古代经济重心的南移》

(1)根据材料一、二,概括唐代南方经济发展的表现,并指出其对经济格局的影响。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析促进唐代南方经济发展的时代性因素。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

两汉时期,无论是官办的中央、地方各级学校,还是个人招收门徒的私学教育,在数量、规模等各方面不断发展,都呈现出繁荣的景象。东汉时,私学达四十余家之多,其中弟子千人以上者十三家,万人以上者二家。《后汉书·儒林传》记载:“自光武中年以后,干戈稍戢,专事经学,自是其风世笃焉。”

——摘编自郭炳活《汉代学校教育发展的原因探析》

材料二

书院在中国古代特别是两宋教育史上占有重要位置,在普及文化知识、提高社会整体教育水平方面发挥了重要作用。北宋前期的书院多为私学,至南宋前期,杨时、胡安国等理学大儒倚重书院讲学,传播学派思想。南宋中期是理学书院兴盛时期,书院兴建的数量多,影响范围广泛,各种规章制度逐渐完善。南宋后期,理学书院教育模式被官方采纳,书院多被纳入官办地方教育组成部分,书院教师也多由朝廷选派正式官员担任。此外,宋代书院还创立了书院会讲制度,这是宋代书院的重要创新,大大活跃了书院的学术空气。

——摘编自王晓龙、司学红《宋代书院教育》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析两汉时期学校教育呈现繁荣景象的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋代书院教育的主要特征。(6分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

游牧、商业起于内不足,内不足则需向外寻求,因此而为流动的,进取的。农耕可以自勘,无事外求,并必继续一地,反复不舍,因此而为静定的,保守的。

草原与滨海地带,其所凭以为资生之地者不仅感其不足,抑且深苦其内部之有阻害,于是而遂有强烈之“战胜与克服欲”。此种民族,其内心深处,无论其为世界观或人生观,皆有一种强烈之“对立感”,于是而尚自由、争独立,此乃与其战胜克服之要求相呼应。故此种文化之特性常见为“征伐的”“侵略的”。

农业生活所依赖,曰气候、曰雨泽、曰土壤,此三者,皆非由人类自力安排,而若冥冥中已有为之布置妥帖而惟待人类之信任与忍耐以为顺应,乃无所用其战胜与克服。故农耕文化子最内感曰“天人相应”“物我一体”,曰“顺”曰“和”。

——摘编自钱穆《中国文化史导论》(该书写于1940年代)

结合中外历史,评析钱穆的观点。(要求:自拟论题,史论结合,叙述成文,条理清晰)

答案:

一、选择题(每题3分,共48分)

1—5 CBACC 6—10 CAAAC 11—16 DCCDCD

二、非选择题(共52分)

17、(1)汉唐时期,随着丝绸之路的开辟和发展。陆上丝路密切了加强了中国与海外各国的联系内地与西域各族的联系加强,西域的农作物传入内地,被称为“胡”字作物;(2分)海上丝路加强了中国与海外的联系,“海”字作物传入中国。(2分)

宋元明清时期,海上丝绸之路发展,特别是新航路开辟后,中外交流加强,大批外来作物品种传入中国,被称为“番”字作物。(2分)

晚清时期,随着列强侵华和中外联系加强,来自外国的洋字作物传入。(2分)

(2)农作物的传入,加强了边疆与内地的联系,促进了中外交流;促进了农业结构的调整,推动了农业生产的发展;促进了生活方式的变化,丰富了物质文化生活。(6分)

18、(1)表现:生产工具的进步;北方粮食作物的引入及耕作制度的发展;水利灌溉事业的发展和粮食产量的提高;形成多个专业化的手工业中心;对外经济联系显著增强;以扬州为代表的全国性商业都会的崛起;成为国家主要的税源地。(任答两点4分)影响:加速了全国经济重心的南移。(2分)

(2)时代性因素:安史之乱前后的人口南迁潮流;赋役制度改革(两税法的实施);依托大运河的全国性的商贸活动;开明的对外政策(市舶司的设置)。(6分,答出三点即可,其他答案言之有理亦可)

19、(1)原因:儒学成为主流意识形态,推动了学校教育的发展;政治相对稳定,为学校教育发展提供了良好社会环境;经济恢复发展,为教育发展提供了物质基础;文字的统一和简化,造纸术的改进,为学校教育发展提供了客观条件;统治者重视教育;选官制度的推动。(每点2分,任意四点8分)

(2)特征:历史地位重要,对文化普及、提高社会教育水平有重要影响;创办和讲学内容受理学影响,也推动了理学的传播;官私并立,官方化趋势明显;数量不断增多,制度不断完善;创立会讲制度,具有一定的创新性。(每点2分,任意三点6分)

20、论题:钱穆对游牧、商业和农业文化的学术观点是正确的,是符合历史发展规律的。

评析:中国古代北方的少数民族多次南下侵扰中原或建立政权,甚至统一全国,如契丹人建辽,女真人建立金朝,蒙古族甚至建立了地跨欧亚的大帝国。这正是游牧文化因“内不足”而“向外寻求”的表现,是“流动”和“征伐”等特性的体现。

西班牙、葡萄牙、英国等滨海的西方国家多次入侵亚非拉国家,掠夺工业原料,进行商品输出和资本输出,严重侵犯了这些地区的主权和领土完整,冲击了他们的传统社会结构,正体现了商业文化的“进取”和“侵略”。

中国古代农民以农耕生活为主,由于所求(如风调雨顺)并不以自我意志为转移,故生活方式以固守本土、安定守成、质朴厚重、沉着稳健、崇尚和平为特征,一定程度上又体现了农业文化的“静定”和“保守”。

综上所述,由于具体时空条件的差异性,不同文明的特性与生存的态度不同,其对东西方文明在不同时期产生了多方面的深远影响。

同课章节目录