【学练考】2015-2016苏教版语文必修1专题二《获得教养的途径》导学课件(共133张PPT)

文档属性

| 名称 | 【学练考】2015-2016苏教版语文必修1专题二《获得教养的途径》导学课件(共133张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-08-23 17:24:22 | ||

图片预览

文档简介

课件133张PPT。劝学(节选)

师说

获得教养的途径

专题写作导引

专题二 获得教养的途径专题二 获得教养的途径 劝学(节选) 在你的学习过程中,是否总有些困惑?有人说,我整天冥思苦想,埋头看书,但是效果不佳;有人说,我上课真的是认真听讲了,也觉得听懂了,但是一做题就不会了;有人说,我认真努力地学习了,付出了,可考试总是成绩平平。我们也曾雄心勃勃,也想卧薪尝胆,也想破釜沉舟,但面对现实中的自己又总是有太多的无奈。今天,让我们走进荀子,走进他的《劝学》,希望这位睿智的思想家、教育家,能帮助我们走出困惑,给我们指明一条前行的路。导学提示导学提示[读完文本想一想]

①本文对如何“学”提出了怎样的主张?

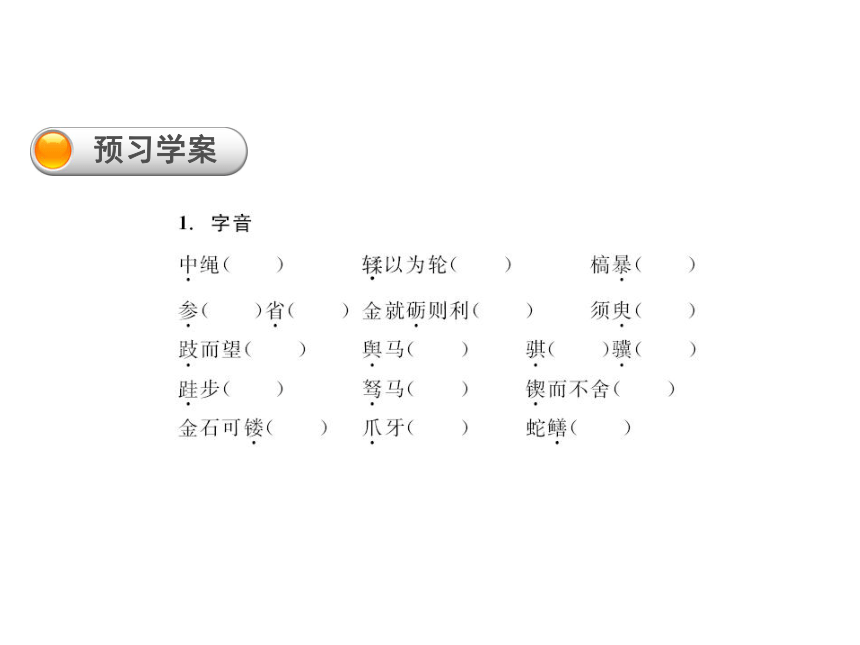

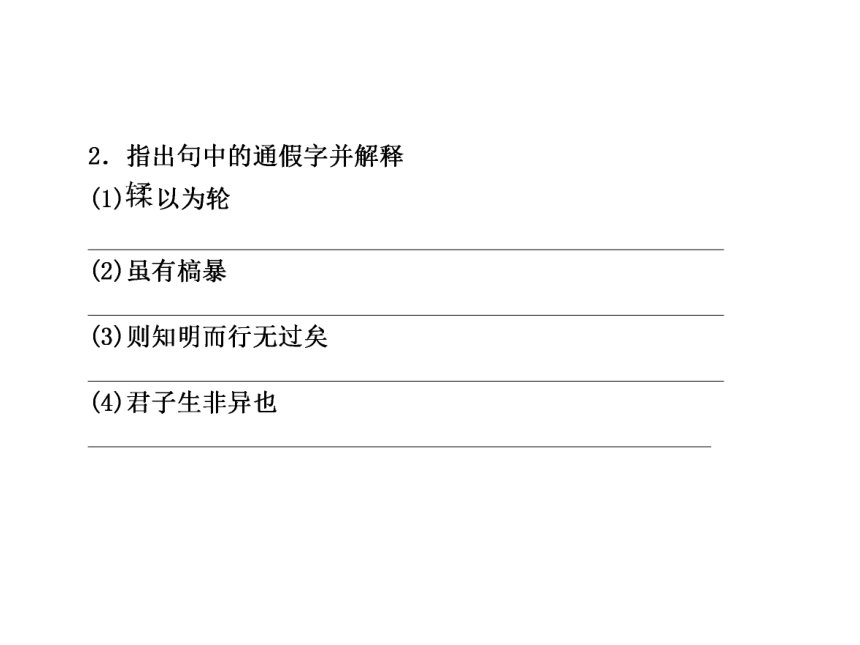

②本文是怎样环环相扣地阐述中心论点的?导学提示 走近作者走近作者荀子(约前313—前238),名况,时人尊而号为“卿”,战国末期赵国人,曾到齐国、秦国、楚国游学,韩非和李斯都是他的学生。荀子是我国古代的思想家、教育家,是先秦儒家最后的代表人物,同早于他的孟子成为儒家对立的两派。他对儒家的复古保守倾向有所扬弃,强调后天学习的重要性,注意发挥人的主观能动性,重视教育的作用,这些都比前人的想法合理、进步。荀子的散文说理透彻,气势浑厚,语言质朴,句法简练绵密,多用排比,又善用比喻,素有“诸子大成”的美称。追溯背景追溯背景荀子的思想偏向经验以及人事方面,重视人为的努力。孔子的中心思想为“仁”,孟子的中心思想为“义”,荀子继二人之后提出“礼”,重视社会上人们行为的规范。在人性问题上,荀子不同意孟子的“性善论”,他主张“性恶论”,认为后天环境可以改变人的本性,荀子认为人与生俱来就想满足欲望,若欲望得不到满足便会发生争执,因此主张人性本恶,人应受到圣王及礼法的教化,主张“明礼仪”,重视教育的作用,强调教育的功能。本文即强调后天学习的重要意义。预习学案预习学案1.zhòng róu pù cān xǐng lì yú qì yú qí jì kuǐ nú qiè lòu zhǎo shàn预习学案预习学案2.(1)“ ”同“煣”,以火烘木,使其弯曲

(2)“有”同“又”;“暴”同“曝”,晒干

(3)“知”同“智”,智慧

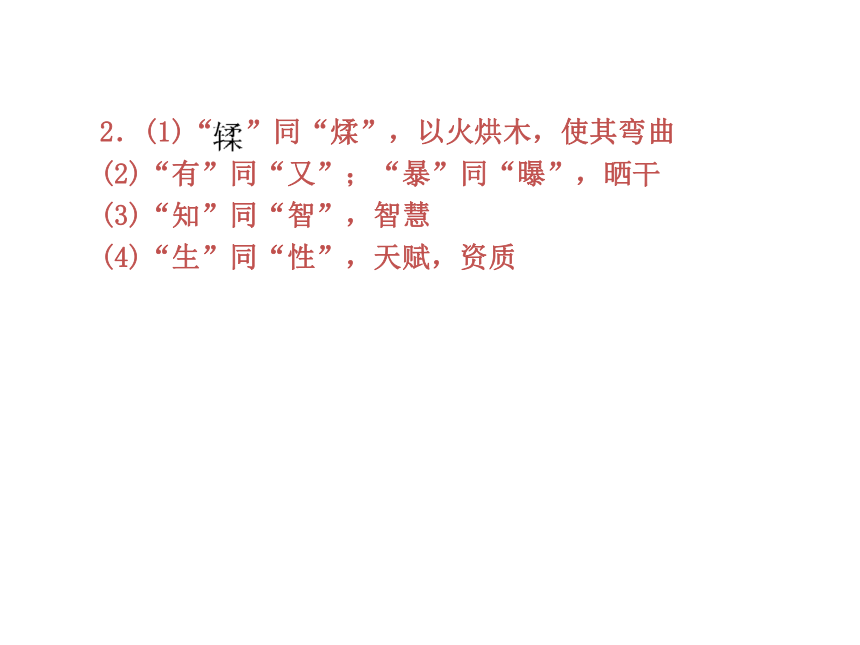

(4)“生”同“性”,天赋,资质预习学案预习学案3.(1)古义:把……当作 今义:动词,认为

(2)古义:广泛地学习 今义:知识、学识的渊博

(3)古义:使用心力 今义:读书用功或对某事肯动脑筋

(4)古义:爪子和牙齿 今义:坏人的党羽、帮凶预习学案预习学案预习学案预习学案4.(1)终止 与世隔绝 到了极点 非常 横渡 (2)有力的弓 健壮,强盛 有余 勉强 (3)借助 与“真”相对 借 (4)声誉,名声 听见 见闻,知识 (5)并列连词,并且 递进连词,而且 顺承连词,就 修饰连词,连接状语和中心词 转折连词,却 假设连词,如果、假如 (6)介词,从 介词,比 介词,由于预习学案预习学案5.(1)动词的使动用法,使……弯曲

(2)名词做状语,每天

(3)名词做状语,表示动作行为的方向,向上,向下

(4)名词用作动词,游泳

(5)形容词的使动用法,使……快

(6)数词用作形容词,专一预习学案预习学案6.(1) 判断句及介宾短语后置句;(2)~(5)为判断句;(6) 介宾短语后置句;(7)定语后置句;(8)省略句,应为“ 以(之)为轮”。预习学案预习学案7.熟语积累

青出于蓝:________________________________________________________________________

一曝十寒:________________________________________________________________________

锲而不舍:________________________________________________________________________7.青出于蓝:比喻学生胜过老师,后人胜过前人。

一曝十寒:比喻勤奋的时候少,懈怠的时候多,没有恒心。

锲而不舍:比喻坚持不懈。预习学案整体感知整体感知【主旨归纳】

本文围绕“学不可以已”这个中心论点,运用大量比喻,分别从学习的重要性、学习的态度以及学习的内容和方法等方面,全面深刻地论述了学习方面的问题。荀子强调学习的作用,提倡虚心求教,学无止境,循序渐进,坚持不懈。整体感知精华探究精华探究1.第二段中“善假于物也”中“物”所指的内容是否相同?说明了什么道理?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________1.(1)不相同。这四者之间不是简单的重复,所以性质有所不同。“登高而招”“顺风而呼”中所假之物“高(山)”“风”,都是自然之物;“假舟楫者”“假舆马者”中所假之物“舟楫”“舆马”,是人的发明创造之物,两者有层次高低之分。(2)说明我们只有学习才能“善假于物”,能利用自然可谓善,能创造可用之物则是善中之善者,也只有“善假于物”才能弥补自己的不足。精华探究2.孔子说“学而不思则罔,思而不学则殆”,荀子说“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也”,对这两种说法,你同意哪一种?为什么?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________精华探究2.两位儒家大师的观点看似矛盾,其实并不相悖。“学而不思则罔,思而不学则殆”强调的是学习需要正确的态度和方法,学与思要结合起来。荀子并没有否定思考,他反对的是只坐在房间里苦思冥想的学习方法,主张利用外界事物,在实践中学习。“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也”,荀子以亲身的体验,通过“终日思”与“须臾学”的对比,雄辩有力地证明了空想不如“善假于物”的学习方法。君子之所以有超过一般人的才德,就是因为他们善于利用外物好好学习。也就是说,人如果善于利用外物好好学习,也就可以有成为君子的可能。荀子把“所学”和“善假于物”联系起来,这就意味着学习的目的是要认识客观事物的规律,并利用这些规律去改造客观世界。精华探究品读鉴赏品读鉴赏1.比喻灵巧多样、运用自如

阐述观点,论证道理,有的从正面设喻,如:“积土成山……圣心备焉”;有的从反面设喻,如:“不积跬步……无以成江海”。有的单独设喻,有的连续设喻;有的同类并列,有的正反对照;有的只设喻而把道理隐含其中,有的先设喻再引出要说的道理。总之,铺锦列绣,无所不用。所以文中用喻虽多,却无板滞生硬之感,相反,随着用喻的连续转换和充分展开,形成整齐而又富于变化的句式,使文章显得错落有致,生气勃勃。2.大量运用短句排比和正反对比

文章中“吾尝跂而望矣……而绝江河”这样的简短的排比句式举不胜举,既富于论辩色彩,又富于文学韵味,甚或有一种音乐的节奏感流动在其中。

同样,文章在对比手法的运用上,也很有特色。如在说明学习要善于积累的道理时,作者先后以“骐骥”与“驽马”“朽木”与“金石”作对比,说明“驽马十驾,功在不舍”,“锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂”,充分显示出“不舍”对于学习的重要意义。在阐述学习要专心的道理时,作者又用“蚓”和“蟹”作对比,突出前者“用心一也”,后者“用心躁也”。鲜明的对比,强烈的反衬,增强了说理的分量。品读鉴赏拓展阅读拓展阅读因专注而精彩

“蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。”蚯蚓这种软体动物,既无强健的筋骨支撑躯体,也没有锋利的爪和牙赖以爬行,仅仅凭借“用心一也”的专注,在泥土中锲而不舍地上下通达,获取了生存所必需的东西。这给我们一个启示:生命可以因为专注而精彩。因为专注,故有其坚持不懈之精神。“锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。”坚持是种持久的耐力、坚定的信仰,它可以提供强大的精神力量,可以借以正视并克服困难。正如非洲戈壁滩上的依米小花,要花费5年的时间来完成根茎的穿插工作,如果没有坚持不懈的精神,小花很难从戈壁滩的地下汲取宝贵的水分,没有水分,生命自然枯萎,毫无精彩可言。贵族小姐南丁格尔如果不是有坚定的信念,锲而不舍的精神,怎么能对抗家人的反对、世俗的偏见,忍受恶劣的条件,抛弃世俗的婚姻,把“护士”一词变成了天使的代名词?南丁格尔的名字在护士的篇章里熠熠生辉,生命的精彩因此得以无限的延长。拓展阅读因为专注,故有其积跬步至千里之善行。专注者,必专注自己的行动,即便是十驾驽马,也会以“不舍之功”来成就善行、德行。“积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉。”日积月累定会绽放生命的精彩。壶口瀑布日夜奔腾,这柔和的水硬是将铁硬的石寸寸剁去,乃至壶口位置移动一千五百米处。石缝间的松柏,紧紧抓住每一粒泥土,专注于每一毫米的向上,几度寒暑春秋,终长成高树,伸展繁茂的枝干。邮差弗雷德走街串巷为人送信,专注于做好每一件小事,细节的付出终获丰硕的馈赠。由此可见,厚积薄发是颠扑不破的真理,自然界如此,人类亦如此。拓展阅读可以说坚持不懈是专注的内涵,积累善行是专注的外显。欲“求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源。”依米小花蜿蜒盘曲根茎,插入地底,一点点蓄积水分,到第六年才吐翠绽放,成就生命的精彩。只有坚持了,专注才能有保障;只有积累了,专注才会有结果,一切的生命都因专注而精彩!拓展阅读【赏析借鉴】 “一切的生命都因专注而精彩”,如何能够做到专注?蚯蚓“用心一也”,依米花“坚持不懈”,南丁格尔“锲而不舍”,坚持不懈是专注的内涵,积累善行是专注的外显,坚持一下,再坚持一下,你的生命也会因专注而精彩。拓展阅读写作借鉴写作借鉴【运用点拨】

1.借助于外物往往能让理想早日成为现实。“假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。”荀子告诉我们:当自身的力量不足时,应借助别人的力量,利用一切有利条件,来实现自己的理想或达到自己的目的。善假于物是一种智慧。2.持之以恒,优劣互补。“骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂”。每个人只要持之以恒,坚持不懈,总有一天能变劣势为优势,能达到目标,实现自己的理想。写作借鉴【运用示例】

示例1 善于借助外物,达成自己的目标。《劝学》中提到:“假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。”善假于物,能帮我们横渡无边的大海,到达大洋的彼岸;善假于物,能帮助我们飞上太空,探索未知的宇宙世界;善假于物,能帮助我们战胜人生道路上的困难,摘取成功的果实……

成功,其实并不难,只要你学会借助别人与事物。借助支点会撬动地球,借助智者可以创造奇迹,借助外物可以成就自我……善假于物,智者的选择,成功的捷径。

(高考满分作文《善假于物》)写作借鉴示例2 古语云:“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。”凡立功名于世者,无不是从小处做起,注意点点滴滴的积累,有意识地培养自己的品德才能,不断自我完善。若无每日闻鸡起舞坚持不懈的毅力,那么祖逖又怎能北伐中原而名垂千古?若无长年笔走龙蛇墨染池水的功夫,那么王羲之又怎能挥毫盖世被尊为“书圣”呢?若无半生钻研演算草稿盈筐的血汗,那么陈景润又怎能摘取明珠享誉世界呢?

(高考优秀作文《积累》)写作借鉴 师 说 面对强大的对手,明知不敌,也要毅然亮剑,即使倒下,也要成为一座山,一道岭!这是何等的凛然,何等的决绝,何等的快意,何等的气魄!

亮剑,体现了一种勇气和气魄。勇气是面对困境时的无所畏惧,气魄是面对强敌时的大义凛然。在士大夫之族“耻学于师”“师道之不传也久矣”的社会风气中,韩愈敢于借一篇赠序疾呼“学者必有师”,提出“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存”的观点,表明自己的主张,这无疑是“冒天下之大不韪”,与整个世俗流风为敌,今天,就让我们一起感悟韩愈的《师说》,看他如何亮出自己的宝剑!导学提示 导学提示[读完文本想一想]

①《师说》一文的中心论点是什么?作者是怎样论述的?

②韩愈把“师”分为几类?他们之间的区别是什么?导学提示 走近作者走近作者韩愈(768—824),唐代文学家、思想家。字退之,河阳(今河南孟州南)人。自谓郡望昌黎,故称韩昌黎。晚年任吏部侍郎,又称“韩吏部”。谥号“文”,又称“韩文公”。他25岁中进士。29岁以后才登上仕途,几度被贬,他的整个中年时代是不得志的。韩愈是唐代古文运动的倡导者,他反对六朝以来浮华艳丽的文风,竭力主张“文以载道”,提出了“惟陈言之务去”“辞必己出”的口号,对当时和后世的影响极其深远。韩愈不仅是唐代古文运动的领袖,也是杰出的散文作家。 著有《昌黎先生集》。他的散文,题材广泛,内容深刻,形式多样,语言质朴,风格刚健,气势雄壮,因此苏轼称他为“文起八代之衰”,后世尊他为“唐宋八大家”之首。与柳宗元并称“韩柳”,有“文章巨公”和“百代文宗”之名。走近作者追溯背景追溯背景唐代,沿袭魏晋以来的门阀制度,贵族子弟都入弘文馆、崇文馆和国子学。他们无论学业如何,都有官可做。在这样的背景下,韩愈作《师说》,大张旗鼓地宣扬自己的观点,是难能可贵的。

实际上,可以把《师说》看作韩愈提倡“古文”的一个庄严宣言。六朝以来,骈文盛行,写文章不重视思想内容,只讲求对偶声韵和词句华丽,虽然也产生了一些艺术成就很高的作品,但文学创作中浮靡之风泛滥。这种风气,直到中唐仍盛行不衰。在唐代,韩愈不是第一个提倡“古文”的人,却是一个集大成者。无论在文学理论还是在创作实践上,他都有力地促成了“古文运动”的兴起、发展,并身体力行,培养了大批有志于古文创作的年轻人。追溯背景预习学案预习学案1.dòu fǒu yú tán cháng dān zhuàn pán yí预习学案预习学案2.指出句中的通假字,并解释

(1)师者,所以传道受业解惑也( )

(2)或师焉,或不焉( )2.(1)“受”同“授”,教授

(2)“不”同“否”,不,不是预习学案预习学案3.(1)古义:泛指求学的人 今义:指在学术上有一定成就的人

(2)古义:特殊的指示代词“所”与介词“以”结合,相当于“用来……的” 今义:表示因果关系的连词

(3)古义:从,跟随;而,表顺承 今义:连词,表结果、目的等

(4)古义:一般人 今义:许多人

(5)古义:不一定 今义:用不着,不需要

(6)古义:在小的方面学习 今义:指教育的一个阶段,也指实施这种教育的机构预习学案预习学案预习学案预习学案预习学案4.(1)道理 学问 风尚 (2)传授 流传 传记,解释六经的著作 (3)老师 有专门技艺的人 以……为师,意动用法 学习 从师 以……为师,意动用法 (4)指代人或事物 指示代词,相当于“这类”“这些” 放在定语与中心词之间 放在主谓之间,取消句子的独立性 表示宾语前置 在动词、形容词或表示时间的词后,凑足音节,无意义 表示定语后置 (5)他 那些(问题) 他们 他 他们的 语气词,表猜测,大概 语气词,难道,起加强反问语气作用预习学案预习学案5.(1)①学习 ②提及,议论 (2)①以……为耻

②以……为师 ③以……为师 (3)①圣明之人 ②愚蠢的人 ③圣人 ④小的方面;大的方面预习学案预习学案6.指出下列特殊句式的特点

(1)师者,所以传道受业解惑也( )

(2)道之所存,师之所存也( )

(3)不拘于时( )

(4)而耻学于师( )

(5)学于余( )

(6)师不必贤于弟子( )

(7)句读之不知,惑之不解( )

(8)今其智乃反不能及( )

(9)爱其子,择师而教之( )6.(1)(2)为判断句;(3)为被动句;(4)~(6)为介宾短语后置句;(7)为宾语前置句;(8)为省略句,应为:今其智乃反不能及(之);(9)为省略句,应为:(人)爱其子,择师而教之。预习学案预习学案7.熟语积累

三人行,则必有我师:________________________________________________________________________7.三人行,则必有我师:几个人在一起行走,其中必定有可以作我老师的。意谓要善于向他人学习。预习学案整体感知整体感知【主旨归纳】

本文通过论述从师学习的必要性和从师学习的标准,阐述师道、师生关系,批判士大夫之族“耻学于师”的陋习,列举圣人从师的态度,有力地论证了“学者必有师”的观点。整体感知精华探究精华探究1.韩愈所说的教师的职责“传道、受业、解惑”,这三者究竟是什么关系?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________1.在传道、受业、解惑这三者当中,传道是核心。所谓“道”,就是儒家思想,即儒家政治、哲学、伦理、文化、教育等思想观点。“传道”是目的,“受业”是手段,“业”是指儒家经典,是“道”的载体。在“受业”过程中,学生不可避免地会产生疑问,所以老师最基本的任务就是“解惑”,而韩愈正是从这方面阐述了从师学习的必要性。精华探究2.课文中有关“尊师”与“重道”的观点,是否适合于现代社会?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________精华探究2.古代虽尊师重道,但在封建社会“官本位”意识中,是看不起教师的,到了唐代,士族子弟更以向老师学习为耻。在这种恶劣风气盛行的情况下,韩愈敢冒天下之大不韪,疾呼“古之学者必有师”“道之所存,师之所存”之理,确实需要很大的勇气。今天,教育得到了空前的发展,但教师的职能、地位,从师的必要和为师的荣耀感,都未从根本上解决。重读此名作,在今天仍有重要的现实意义。精华探究品读鉴赏品读鉴赏1.立论鲜明,中心突出

全文的中心论点是“学者必有师”。文章出言破题,抓住中心,高屋建瓴,提出全篇纲领性的论题,全文紧紧围绕这一中心,反复进行论证。二、三段中派生出“犹且从师而问”“不耻相师”“圣人无常师”“弟子不必不如师”等分论点,都是从某一方面来进一步阐明中心论点的。末段看来似乎是无关紧要的交代,实则是以李蟠为例,说明今之贤士也从师求学,是全文不可分割的有机组成部分,紧扣着文章的中心。总之,本文结构严谨,不生枝蔓,论点明确,中心突出。2.多种论证方法的灵活运用

(1)下定义、作结论。文章一开头就断言,“古之学者必有师”,并下定义说“师者,所以传道受业解惑也”,接着从这个定义出发,由“解惑”说到“从师”。经过一番推论,又得出“道之所存,师之所存”的结论。这其间层层衔接,一气贯通,毫无冗余之处,具有很强的说服力。品读鉴赏(2)对比论证。对“师道之不传也久矣”的分析,从三方面作对比。先用古今对比,指出从师与不从师的两种结果;又用对自己与对儿子的不同要求来对比,指出“士大夫之族”行为的自相矛盾;最后用“士大夫之族”与“巫医乐师百工之人”对比,批判士大夫之族的错误想法,指出这是“师道不复”的真正原因。

(3)引用论证。本文第3段,作者引述了孔子的言行来进一步阐明自己的观点,这就比前文笼统地说“古之圣人”更加切实可信。有了孔子这样一个强大的支持者,更增强了说服力。而在短短的几行字中,叙事引言简洁明快,表现出作者非凡的语言功力。品读鉴赏3.排比、对偶和顶真等修辞手法的运用

韩愈的散文以气势充沛、笔力雄放著称,这体现在多用排比和对偶句式上。他的这种风格,在本文中,也得到了充分的体现。如“生乎吾前……”,“生乎吾后……”;“古之圣人……”,“今之众人……”。这种句式的运用,形式整齐,气势恢宏,增强了表现力。

顶真,如开头的几句:“古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师……”这种句式的运用,使句子之间的衔接更紧密,使论述环环相扣,严密紧凑。品读鉴赏拓展阅读拓展阅读韩愈论学习方法两则

(一)学业的精进在于勤勉

韩愈在《进学解》中说:业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。学业的精深在于勤奋刻苦,荒废在于嬉戏游乐;道德行为的成功在于深思熟虑,败毁在于因循苟且。韩愈所说的勤,表现为口勤(多吟诵),手勤(多翻阅),脑子勤(多咀嚼、多思考),夜以继日地学习。他说:口不绝吟于六艺之文,手不停披于百家之编;焚膏油以继晷,恒兀兀以穷年。勤奋以学,长年不懈,这是他对前人治学经验的总结,也是他自己治学多年的宝贵经验的结晶。如他所说:诗书勤乃有,不勤腹空虚。拓展阅读(二)在博的基础上求精

韩愈通过长期的教学实践,领悟到了博与精的辩证关系。博与精是对立统一的关系,没有博就不可能有精,没有精,博也只不过是一种大杂烩。他一方面强调博学,提出贪多务得,细大不捐,兼收并蓄,待用无遗;另一方面又要求精约,提出提其要,钩其玄。这就是说,学习时要把握住要点,探索其精微之处,融会贯通,领会其精神实质。他一方面强调学习的系统性,反对学虽勤而不由其统,言虽多而不要其中;另一方面又要求学习时沉浸浓郁,含英咀华,深入钻研并沉醉于古籍之中,细细体味其精华。拓展阅读写作借鉴写作借鉴【运用点拨】

1.做任何事必须有一个准则。“吾师道也,夫庸知其年

之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”,韩愈的择师标准是“闻道”。这一准则直接指向了士大夫阶层的门第观念,具有在学问面前人人平等的民主精神和能者为师的辩证思想。2.博采众长、敢于超越。“圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:‘三人行,则必有我师。’是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。闻道有先后,术业有专攻,如是而已。”韩愈告诉我们,学识的高下不完全取决于年龄的大小,青出于蓝而胜于蓝,我们要敢于超越前人。写作借鉴【运用示例】

示例 孔子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”从中可以看出,在孔子的思想里,我们人生中的每一位朋友、师长,甚至是每一位过客,都能给我们有益的启迪。每个人身上都有不同的优点长处,值得我们学习。孔子作为一位圣人,一生也有很多的老师,如老子、苌弘等,甚至从《两小儿辩日》中,孔子也能悟出深刻的道理。写作借鉴我们现代社会也有这样的“大儒”,他们总是从前人身上得到启发,从而获得自己的成就。牛顿之所以看得远是因为站在了巨人的肩上;韩愈也曾说过:“弟子不必不如师,师不必贤于弟子。闻道有先后,术业有专攻,如是而已。”

(高考优秀作文《能者为师》)写作借鉴 获得教养的途径 经典作品中,有着“气象万千和令人幸福神往”的世界,有“由千百种矛盾的表情神奇地统一起来的人类的容颜”。对经典著作的深入理解,会使我们“因为有了鲜活的意识和理解”而“感到满足和幸福”,我们可以在阅读中提升自己的教养,从而使自己的人生变得越来越充实、高尚,越来越有意义。

温家宝同志在“世界读书日”时说过:知识不仅给人力量,还给人安全,给人幸福。你想获得幸福吗?请跟随赫尔曼?黑塞去阅读世界文学,阅读经典,去获得教养,获得幸福。导学提示 导学提示[读完文本想一想]

①在作者看来,获得教养的途径是什么?

②如何理解本文所提倡的读书观?

③为什么说经典作品常读常新?导学提示 走近作者走近作者赫尔曼?黑塞(1877—1962),诗人、小说家。生于德国,后入瑞士籍。代表作有《东方行》《荒原狼》《彼得?卡门青》《玻璃珠游戏》等。“由于他的富于灵感的作品具有遒劲的气势和洞察力,也为崇高的人道主义理想和高尚风格提供一个范例”, 因此,黑塞获得了1946年诺贝尔文学奖。孤独、彷徨、感伤、怀乡,哀叹逝去的青春,对童年的回忆,梦幻、黑夜、死亡,这些主题常常出现在浪漫主义诗人黑塞的诗中,他因此被誉为德国浪漫派最后一位骑士。他爱歌颂大自然,写了不少歌咏自然景色的田园诗。黑塞常发思古之幽情,怀念中世纪,常把古代希腊、埃及、东方的印度和中国作为他怀古伤今的寄托。

黑塞思想的核心是人道主义。为了追求美好的人道世界,他迷信过印度哲学,信奉过中国的儒家和道家思想,一生崇拜黑格尔的辩证法。他甚至还说过:“共产主义是人类早就必须做的尝试,必须一再地进行试验、探索。”走近作者黑塞的作品,一般来说,情节并不复杂,对人物和事件的正常描写往往被内心世界的演变、抒情和哲理所代替,但富有哲理的语言并未使作品滞重化,内心世界的巨大振荡,思想波涛的汹涌澎湃,使得情节在发展,意境在深化。在他的作品中,理想与现实的矛盾所激起的冲突,往往把资本主义的时代病症和精神危机暴露得淋漓尽致,令人感伤而沮丧,同时也振人心弦,发人深省。时明时暗的自然风光和田园景色伴随着复杂的人物内心活动,既有抚今追昔的自省,又有预示未来的启迪。走近作者预习学案预习学案1.ài bá nì bì xiá qiāng lán lù zhòu xiān jiè yào mì xiǎn jí cáng yuè Bì预习学案预习学案2.隘 溢 缢 遣 谴 消 销 恢 诙预习学案预习学案3.解释词语

狭隘:________________________________

沉溺:________________________________

息息相通:____________________________

望洋兴叹:_____________________________

气象万千:______________________________

象牙海岸:______________________________

举一反三:______________________________

无足轻重:_______________________________3.狭隘:宽度小;范围小;(心胸、气量、见识等)局限在一个小范围里。

沉溺:陷入不良的境地(多指生活习惯方面)。

息息相通:呼吸相关联,形容关系密切。

望洋兴叹:本义指在伟大的事物面前感叹自己的渺小,今多指要做一件事而力量不够,感到无可奈何。

气象万千:形容景色和事物多种多样,非常壮观。

象牙海岸:形容欢乐的天地。

举一反三:从一件事情类推而知道许多事情。

无足轻重:指无关紧要。预习学案预习学案4.词语辨识

(1)教养?修养 都是名词,都有“文化品德方面的修养”的意思。“教养” 指一般文化和品德的修养和教育培养。侧重于“教育培养”。“修养”指理论、知识、艺术、思想等方面的一定水平,指养成的正确的待人处事的态度。侧重于自身内在的。(主要从侧重点角度辨识)

①多少年来,有( )的年轻女子,穿着与她们的母亲无异,但一夜之间,一切都变了。

②真正的( )不追求任何具体的目的,一如所有为了自我完善而作出的努力,本身便有意义。预习学案(2)偶然?偶尔 “偶然”指事理上不一定要发生而发生的(相对于必然),着眼于意外。“偶尔”指间或,有时候,着眼于次数少。(主要从侧重点角度辨识)

①但单靠报纸和( )得到的流行文学,是学不会真正意义上的阅读的,而必须读杰作。

②街灯照着马路上( )走过的行人。预习学案(3)熟悉?熟习 “熟悉”指知道得很清楚,用于人、事、物;“熟习”是指对某种技术或学问学习得很熟练或了解得很深刻。(主要从使用对象、范围角度辨识)

①为获得真正的教养可以走不同的道路。最重要的途径之一,就是研读世界文学,就是逐渐( )和掌握各国作家与思想家的作品。

②在做村官的这几年里,他逐渐( )了果树栽培知识,并当起了果农的“技术员”。4.(1)修养 教养 (2)偶然 偶尔 (3)熟悉 熟习预习学案整体感知整体感知【主旨归纳】

作者在这篇随笔中提出了读书是获得教养的主要途径的观点,盛赞了读书的作用,劝说人们用心研读经典作品,在书籍中发现世界,认识社会,完善自我。整体感知精华探究精华探究1.黑塞认为“我们先得向杰作表明自己的价值,才会发现杰作的真正价值”,你对此是如何理解的?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________1.这句话阐述的是阅读的态度。阅读杰作,特别是读那些有久远影响、有世界声誉的杰作,要有崇敬之心、庄重之感,如果没有一种敬重之心,是难以体会到杰作的伟大的。黑塞阐明了一个认识,只有用心,阅读效率才能得到提高。因为阅读的目的是为了获得教养。精华探究2.文中提到“每一位思想家的每一部著作,每一位诗人的每一个诗篇,过一些年都会对读者呈现出新的、变化了的面貌,都将得到新的理解,在他心中唤起新的共鸣”,原因是什么?你有过这样的体验吗?请结合自己的阅读经历作答。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________精华探究2.原因:会读书,懂得运用自己的经验深入阅读,融会贯通,就能不断地发现经典作品的独特魅力。而人的经验不断增长,阅读不断深入,就能不断地从名著中有所发现,这就是所谓的“常读常新”。我有过这样的经验。如《三国演义》是历史小说,少年时读此书,可能仅仅为其中的情节、人物所打动,而有了一定的修养和阅历后,重读此书,可能就会从历史变迁、政治谋略、外交智慧等方面去解读了。其他如《水浒传》《红楼梦》《西游记》等,高中时代重读,其体会和少年时代已经大不一样,而人生每个时期都能从中汲取营养,这就是经典的力量。精华探究品读鉴赏品读鉴赏1.文章紧扣中心话题,多角度论证

本文作者紧扣读书是获得教养的途径这一主要观点,先指出教养是对精神和心灵完善的追求,接着论述了阅读的作用。在阐述这一问题时,文章提出获得教养必须以个性或人格的追求为前提;接着又从反面论述,剖析一些年轻人轻视读书、追求享乐的现象,提出要提高阅读层次。第二部分进一步阐述通过阅读经典作品获得教养的必要性,以儿童阅读的不同发展趋向为例,介绍层次不同的两类阅读。最后,以个人的阅读体验为例,说明经典作品有持久的魅力,重复阅读可以不断地有所感悟,有所发现。2.准确、鲜明、生动的论述语言

议论文重在讲道理,要讲道理,就必须有明确的概念、准确的判断和严密的推理。而反映这些概念、判断和推理的词、句以及段落自然也必须是准确的。例如“最重要的途径之一”,“之一”说得极有分寸。

语言的鲜明主要表现在两个方面:一是论点的表述鲜明。如:第一部分第二段第二句话明确论点,旗帜鲜明。二是赞成什么,反对什么,爱憎分明,褒贬明确。如:第一部分第四段针对现实,否定部分青年的做法,提倡正确的读书观,作者的思想倾向一目了然。品读鉴赏文章采用了谈话式说理的方法,亲切自然,语言富有哲理和诗意。如第二部分最后一段中“我年轻时初次读歌德的《亲和力》……”几句,以自己的亲身经历为例,娓娓道来,强调经典作品的“常读常新”。品读鉴赏拓展阅读拓展阅读名人读书方法

世界上许多名人之所以成功,与他们善于读书有关。读书有成效,不仅取决于读什么,而且取决于怎样读。

鲁迅的“跳读”法

鲁迅先生认为:“若是碰到疑问而只看那个地方,那么无论到多久都不懂的,所以,跳过去,再向前进,于是连以前的地方都明白了。”这种方法是对陶渊明的“不求甚解”读书方法的进一步发挥。它的好处是可以由此节省时间,提高阅读速度,把精力放在原著的整体理解和最重要的内容上。老舍的“印象”法

老舍说:“我读书似乎只要求一点灵感。‘印象甚佳’便是好书,我没功夫去细细分析它……‘印象甚佳’有时候并不是全书的,而是书中的一段最入我的味;因为这一段使我对全书有了好感;其实这一段的美或者正足以破坏了全体的美,但是我不管;有一段叫我喜欢两天的,我就感谢不尽。”拓展阅读华罗庚的“厚薄”法

华罗庚主张:读书的第一步是“由薄到厚”。就是说,读书要扎扎实实,每个概念、定理都要追根求源、彻底清楚。这样一来,本来一本较薄的书,由于增加了不少内容,就变得“较厚”了,这是“由薄到厚”。这一步以后还有更为重要的一步,即在第一步的基础上能够分析归纳,抓住本质,把握整体,做到融会贯通。经过这样认真分析,就会感到真正应该记住的东西并不多,这就是“由厚到薄”。经过这样一个过程,才能真正提高效率。拓展阅读写作借鉴写作借鉴【运用点拨】

1.阅读经典,提升素养。经典作品既是民族与人类文化的结晶,又是语言艺术的典范,它代表着一个时代的人文和语言的顶峰。从获得教养的目的出发,必须阅读杰作。一个人在青少年时代所读的书注定要影响他的一生,对他的人文素养的构成起到不可估量的作用,甚至能决定他一生的审美追求。2.怀着崇敬之心阅读。黑塞认为“我们先得向杰作表明自己的价值,才会发现杰作的真正价值”,这句话阐述的是阅读的态度。阅读杰作,特别是阅读那些有久远影响、有世界声誉的杰作,要有崇敬之心、庄重之感。写作借鉴【运用示例】

示例 黑塞说:“读书……帮助我们将自己的人生变得越来越充实、高尚,越来越有意义。”高尔基说:“读书,这个我们习以为常的平凡过程,实际上是人的心灵和上下古今一切民族的伟大智慧相结合的过程。”而富兰克林对读书的看法是:“读书使人充实,思考使人深邃,交谈使人清醒。”人生短暂,精力有限,不可能什么事都亲身感受一下,而读书,就是我们将古今中外优秀人士的经验、智慧转化为自己的经验和智慧的过程。 写作借鉴朗读经典,让你从历代先贤的精神世界中吸收养分,让你在与高贵的心灵对话中得到陶冶,让你在大气、高昂、雍容、华彩的乐章中感受美好的人生。正如温家宝同志所说,知识不仅给人力量,给人安全,还给人幸福。是的,在物欲横流的今天,我们就用经典来保养自己的心灵。你想获得幸福吗?那么请读书吧!

(优秀作文《读书,获得幸福的途径》)写作借鉴 专题写作导引

文题一:读书是为了获得知识和教养,但读书的方式是自由多样的。你课外的读书方式一定富有个性和趣味,请以“我的读书故事”为题,写一篇文章。

【点拨】 这道题要求写出自己课外阅读的经历和独特感悟,尤其是直接由读书引发的,或者与读书有关的感人的事迹。“读书”与同学们的生活密切相关,写作的空间很大。同学们应在认真回忆的基础上,选择那些富有个性的、富有趣味的读书经历去描述。文题点拨文题点拨写好这篇文章,要注意三点:一是站在自我的角度来写关于“读书”的故事,突出“我的故事”,做到内容充实,感情真实;二是针对现实生活中的读书现象,选择新鲜生动的事例,给人启发;三是注意“故事”的特点,要有情节,要有点曲折波澜,有点细节描写,要写清楚“经历”的过程。当然,还得注意语言的生动性,真正让人感到有趣味,有价值。文题点拨文题二:自古以来,人们总在强调“苦读”“勤学苦练”“刻苦学习”等等,这类词语会使人们对读书产生什么样的感觉?读了本专题,你是如何思考这个问题的?请以“读书的苦乐之境”为题,写一篇议论文。文题点拨【点拨】 本题要求就读书的“苦境”或“乐境”谈自己的看法。传统观念认为,读书要“苦”,苦读方能出真知。其实,读书也是一种快乐的追求。换言之,读书本身不也是一种美的享受吗?对美的意境的追求,受到美的情感的熏陶,得到美的思想的启迪,这本身就是一种快乐。另外,对知识的理解、消化、吸收的过程就是“强壮”自己的过程,同样是美的,是快乐的。只是别陷入“死读书”“读死书”的境地。若真的陷入那种境地,就成为名副其实的“苦读”了。

本题意在启发学生透过表面的“苦”,去探求更有价值的内涵,认识到读书也是一种快乐,是精神的享受;读书需要下功夫,但是下功夫未必是一种苦。文题点拨论证角度上,除了可以从“愉快地学习”角度切入,也可以从“智慧地学习”角度切入。

论证方法上,除了常用的举例论证、引用论证、对比论证外,还可以运用比喻论证。如:“书犹如一杯苦茶,泛着丝丝的苦涩,却也透着阵阵芳香。读书如同在品尝一杯苦茶,淡淡的苦涩之后则是无尽的芳香。”文题点拨文题三:韩愈字退之,岳飞字鹏举,朱自清字佩弦,钱锺书字默存……人们选取与名的含义有关的字以表德行、特性,体现精神追求或自我期待,这是中国独特的语言文化现象。你想试着给自己起一个字吗?围绕你的名,翻检词典选几个你喜欢的词,推敲含义,然后确定最能表现你个性和精神追求的一个,并叙述选择的过程和原因。文题点拨 【点拨】 这道题要求我们做到三点:一是阅读,二是推敲,三是写作。

对阅读的要求较为简单,就是翻检工具书,选出你喜欢的词语;推敲就是琢磨所选词语的含义是否符合自己的个性、期待、追求;写作就是写出为自己选字的过程和原因。

人的字不是随便选的,它有一定的讲究,我们有必要了解一下古人是怎样做的。古人取字有这些讲究:文题点拨 (1)名与字有取其意义上相关的词。如岳飞,字鹏举,意为大鹏振翅高飞,立志高远。

(2)名与字有取其意义上相同或相近的词。如宋代名相曾公亮,字明仲,其名“亮”与字“明”意义相同,立德明志,表其光明正大的胸襟。

这两点对我们完成本题有一定的启发意义。选字就是为了表明自己的个性和精神追求,有托名言志的意思。姓名只是一个符号,但这个符号却往往代表了某一个人的全部社会文化信息。一个人光名字起得好还远远不够,名字与做人应是一体的。一个名字的分量与一个人的作为、人格、品德密切相关,名如其人,才是至善至美之境。文题点拨 (3)名与字还有取其意义上相反的词。如南宋教育家、理学大师朱熹,字元晦,“熹”义为天亮、光明;“晦”义为夜晚、昏暗。名与字恰成反义。

另外,古人取字,通常是一名一字,但个别的也有一人数字的;古人取字,常在字前(或字后)加“伯”“仲”“叔”“季”等表示排行次序。文题点拨

读书·名言

◇在科学著作中,你最好读最新的书;在文学著作中,你最好读最老的书。古典文学作品永远不会衰老。(布尔韦尔·利顿)

◇读书有时会使人突然明白生活的意义,使他找到自己在生活中的位置。(高尔基)

◇阅读所有的优秀名著就像与过去时代那些最高尚的人物进行交谈,而且是一种经过精心准备的谈话。(笛卡尔)素材积淀 素材积淀◇光读书不思考,结果就会变成书的奴隶;光思考不读书,结果你也是架空了知识,得不到真的认识。(姚雪垠)

◇能读书,才必博;能养气,量必宏。二者不可偏废。(郭沫若)

◇爱看书的青年,大可以看看本分以外的书,即课外书……譬如学理科的,偏看看文学书,学文学的,偏看看科学书,看看别人在那里研究的究竟是怎么一回事。这样子,对于别人,别事,可以更深地了解。(鲁迅)素材积淀

读书苦乐

杨 绛

读书钻研学问,当然得下苦功夫。为应考试、为写论文、为求学位,大概都得苦读。陶渊明好读书。如果他生于当今之世,要去考大学或考研究院或考什么“托福”,难免会有些困难吧?我只愁他政治经济学不能及格呢,这还不是因为他“不求甚解”?

我曾挨过几下“棍子”,说我读书“追求精神享受”。我当时只好低头认罪。我也承认自己确实不是苦读。不过“乐在其中”并不等于追求享受。这话可为知者言,不足为外人道也。 例文引路例文引路我觉得读书好比串门儿——“隐身”的串门儿。要参见钦佩的老师或拜谒有名的学者,不必事前打招呼求见,也不怕搅扰主人。翻开书面就闯进大门,翻过几页就升堂入室;而且可以经常去,时刻去,如果不得要领,还可以不辞而别,或者另找高明,和他对质。不问我们要拜见的主人住在国内国外,不问他属于现代古代,不问他什么专业,不问他讲正经大道理或聊天说笑,都可以挨近前去听个足够。我们可以恭恭敬敬旁听孔门弟子追述夫子遗言,也不妨淘气地笑问“言必称‘亦曰仁义而已矣’的孟夫子”,他如果生在我们这一时代,会不会是一位马列主义老先生呀? 例文引路 我们可以在苏格拉底临刑前守在他身边,听他和一位朋友谈话;也可以对斯多葛派伊匹克悌《金玉良言》思考怀疑。我们可以倾听前朝列代的遗闻逸事,也可以领教当代最奥妙的创新理论或有意惊人的故作高论。反正话不投机或言不入耳,不妨抽身退场,甚至砰一下推上大门——就是说,啪地合上书面——谁也不会嗔怪。这是书以外的世界里难得的自由! 例文引路 壶公悬挂的一把壶里,别有天地日月。每一本书——不论小说、戏剧、传记、游记、日记,以至于散文诗词,都别有天地,别有日月星辰,而且还有生存其间的人物。我们很不必巴巴地赶赴某地,花钱买门票去看些仿造的赝品或“栩栩如生”的替身,只要翻开一页书,走入真境,遇见真人,就可以真真切切地观赏一番。

例文引路说什么“欲穷千里目,更上一层楼”!我们连脚底下地球的那一面都看得见,而且顷刻可到。尽管古人把书说成“浩如烟海”,书的世界却真正的“天涯若比邻”,这话绝不是唯心的比拟。世界再大也没有阻隔。佛说“三千大千世界”,可算大极了。书的境地呢,“现在界”还加上“过去界”,也带上“未来界”,实在是包罗万象,贯通三界。而我们却可以足不出户,在这里随意阅历,随时拜师求教。谁说读书人目光短浅,不通人情,不关心世事呢!这里可得到丰富的经历,可认识各时各地、各种各样的人。 例文引路 经常在书里“串门儿”,至少也可以脱去几分愚昧,多长几个心眼儿吧?我们看到道貌岸然、满口豪言壮语的大人先生,不必气馁胆怯,因为他们本人家里尽管没开放门户,没让人闯入,他们的亲友家我们总到过,自会认识他们虚架子后面的真嘴脸。一次我乘汽车驰过巴黎塞纳河上宏伟的大桥,我看到了栖息在大桥底下那群捡垃圾为生、盖报纸取暖的穷苦人。不是我眼睛能拐弯儿,只因为我曾到那个地带去串过门儿啊。例文引路可惜我们“串门”时“隐”而犹存“身”,毕竟只是凡胎俗骨。我们没有如来佛的慧眼,把人世间几千年积累的智慧一览无余,只好时刻记住庄子“生也有涯而知也无涯”的名言。我们只是朝生暮死的虫豸(还不是孙大圣毫毛变成的虫儿),钻入书中世界,这边爬爬,那边停停,有时遇到心仪的人,听到惬意的话,或者心上悬挂的问题偶有所得,就好比开了心窍,乐以忘言。这“乐”和“追求享受”该不是一回事吧?

(选自《阅读与作文·高中版》)例文引路 【点评】 杨绛这段关于读书的见解可谓精当而富有代表性,它道出了所有读书人想说而又没说出来的一种感受:本来不想读书,但出于某种功利目的被逼着去读,读书自然是苦的;如果我们为了陶冶性情去读书,读书自然是快乐的。读书乐,乐在可以使我们穿越时空直接和一些名家谈话,接受他们的熏陶,而不必因与他们面对面的接触而气馁胆怯,也不会因认识了有些所谓名人虚架子后的真实嘴脸而感到失望。读书乐,乐在可以自由选择阅读对象,不必像现实中那样在话不投机或言不入耳时,还要硬着头皮听下去。读书乐,乐在“书中乾坤大”,在书中可以遇到心仪之人,听到惬意之言,偶得顿悟之事,心游万仞,成为一个真正自由之人。 例文引路

师说

获得教养的途径

专题写作导引

专题二 获得教养的途径专题二 获得教养的途径 劝学(节选) 在你的学习过程中,是否总有些困惑?有人说,我整天冥思苦想,埋头看书,但是效果不佳;有人说,我上课真的是认真听讲了,也觉得听懂了,但是一做题就不会了;有人说,我认真努力地学习了,付出了,可考试总是成绩平平。我们也曾雄心勃勃,也想卧薪尝胆,也想破釜沉舟,但面对现实中的自己又总是有太多的无奈。今天,让我们走进荀子,走进他的《劝学》,希望这位睿智的思想家、教育家,能帮助我们走出困惑,给我们指明一条前行的路。导学提示导学提示[读完文本想一想]

①本文对如何“学”提出了怎样的主张?

②本文是怎样环环相扣地阐述中心论点的?导学提示 走近作者走近作者荀子(约前313—前238),名况,时人尊而号为“卿”,战国末期赵国人,曾到齐国、秦国、楚国游学,韩非和李斯都是他的学生。荀子是我国古代的思想家、教育家,是先秦儒家最后的代表人物,同早于他的孟子成为儒家对立的两派。他对儒家的复古保守倾向有所扬弃,强调后天学习的重要性,注意发挥人的主观能动性,重视教育的作用,这些都比前人的想法合理、进步。荀子的散文说理透彻,气势浑厚,语言质朴,句法简练绵密,多用排比,又善用比喻,素有“诸子大成”的美称。追溯背景追溯背景荀子的思想偏向经验以及人事方面,重视人为的努力。孔子的中心思想为“仁”,孟子的中心思想为“义”,荀子继二人之后提出“礼”,重视社会上人们行为的规范。在人性问题上,荀子不同意孟子的“性善论”,他主张“性恶论”,认为后天环境可以改变人的本性,荀子认为人与生俱来就想满足欲望,若欲望得不到满足便会发生争执,因此主张人性本恶,人应受到圣王及礼法的教化,主张“明礼仪”,重视教育的作用,强调教育的功能。本文即强调后天学习的重要意义。预习学案预习学案1.zhòng róu pù cān xǐng lì yú qì yú qí jì kuǐ nú qiè lòu zhǎo shàn预习学案预习学案2.(1)“ ”同“煣”,以火烘木,使其弯曲

(2)“有”同“又”;“暴”同“曝”,晒干

(3)“知”同“智”,智慧

(4)“生”同“性”,天赋,资质预习学案预习学案3.(1)古义:把……当作 今义:动词,认为

(2)古义:广泛地学习 今义:知识、学识的渊博

(3)古义:使用心力 今义:读书用功或对某事肯动脑筋

(4)古义:爪子和牙齿 今义:坏人的党羽、帮凶预习学案预习学案预习学案预习学案4.(1)终止 与世隔绝 到了极点 非常 横渡 (2)有力的弓 健壮,强盛 有余 勉强 (3)借助 与“真”相对 借 (4)声誉,名声 听见 见闻,知识 (5)并列连词,并且 递进连词,而且 顺承连词,就 修饰连词,连接状语和中心词 转折连词,却 假设连词,如果、假如 (6)介词,从 介词,比 介词,由于预习学案预习学案5.(1)动词的使动用法,使……弯曲

(2)名词做状语,每天

(3)名词做状语,表示动作行为的方向,向上,向下

(4)名词用作动词,游泳

(5)形容词的使动用法,使……快

(6)数词用作形容词,专一预习学案预习学案6.(1) 判断句及介宾短语后置句;(2)~(5)为判断句;(6) 介宾短语后置句;(7)定语后置句;(8)省略句,应为“ 以(之)为轮”。预习学案预习学案7.熟语积累

青出于蓝:________________________________________________________________________

一曝十寒:________________________________________________________________________

锲而不舍:________________________________________________________________________7.青出于蓝:比喻学生胜过老师,后人胜过前人。

一曝十寒:比喻勤奋的时候少,懈怠的时候多,没有恒心。

锲而不舍:比喻坚持不懈。预习学案整体感知整体感知【主旨归纳】

本文围绕“学不可以已”这个中心论点,运用大量比喻,分别从学习的重要性、学习的态度以及学习的内容和方法等方面,全面深刻地论述了学习方面的问题。荀子强调学习的作用,提倡虚心求教,学无止境,循序渐进,坚持不懈。整体感知精华探究精华探究1.第二段中“善假于物也”中“物”所指的内容是否相同?说明了什么道理?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________1.(1)不相同。这四者之间不是简单的重复,所以性质有所不同。“登高而招”“顺风而呼”中所假之物“高(山)”“风”,都是自然之物;“假舟楫者”“假舆马者”中所假之物“舟楫”“舆马”,是人的发明创造之物,两者有层次高低之分。(2)说明我们只有学习才能“善假于物”,能利用自然可谓善,能创造可用之物则是善中之善者,也只有“善假于物”才能弥补自己的不足。精华探究2.孔子说“学而不思则罔,思而不学则殆”,荀子说“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也”,对这两种说法,你同意哪一种?为什么?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________精华探究2.两位儒家大师的观点看似矛盾,其实并不相悖。“学而不思则罔,思而不学则殆”强调的是学习需要正确的态度和方法,学与思要结合起来。荀子并没有否定思考,他反对的是只坐在房间里苦思冥想的学习方法,主张利用外界事物,在实践中学习。“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也”,荀子以亲身的体验,通过“终日思”与“须臾学”的对比,雄辩有力地证明了空想不如“善假于物”的学习方法。君子之所以有超过一般人的才德,就是因为他们善于利用外物好好学习。也就是说,人如果善于利用外物好好学习,也就可以有成为君子的可能。荀子把“所学”和“善假于物”联系起来,这就意味着学习的目的是要认识客观事物的规律,并利用这些规律去改造客观世界。精华探究品读鉴赏品读鉴赏1.比喻灵巧多样、运用自如

阐述观点,论证道理,有的从正面设喻,如:“积土成山……圣心备焉”;有的从反面设喻,如:“不积跬步……无以成江海”。有的单独设喻,有的连续设喻;有的同类并列,有的正反对照;有的只设喻而把道理隐含其中,有的先设喻再引出要说的道理。总之,铺锦列绣,无所不用。所以文中用喻虽多,却无板滞生硬之感,相反,随着用喻的连续转换和充分展开,形成整齐而又富于变化的句式,使文章显得错落有致,生气勃勃。2.大量运用短句排比和正反对比

文章中“吾尝跂而望矣……而绝江河”这样的简短的排比句式举不胜举,既富于论辩色彩,又富于文学韵味,甚或有一种音乐的节奏感流动在其中。

同样,文章在对比手法的运用上,也很有特色。如在说明学习要善于积累的道理时,作者先后以“骐骥”与“驽马”“朽木”与“金石”作对比,说明“驽马十驾,功在不舍”,“锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂”,充分显示出“不舍”对于学习的重要意义。在阐述学习要专心的道理时,作者又用“蚓”和“蟹”作对比,突出前者“用心一也”,后者“用心躁也”。鲜明的对比,强烈的反衬,增强了说理的分量。品读鉴赏拓展阅读拓展阅读因专注而精彩

“蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。”蚯蚓这种软体动物,既无强健的筋骨支撑躯体,也没有锋利的爪和牙赖以爬行,仅仅凭借“用心一也”的专注,在泥土中锲而不舍地上下通达,获取了生存所必需的东西。这给我们一个启示:生命可以因为专注而精彩。因为专注,故有其坚持不懈之精神。“锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。”坚持是种持久的耐力、坚定的信仰,它可以提供强大的精神力量,可以借以正视并克服困难。正如非洲戈壁滩上的依米小花,要花费5年的时间来完成根茎的穿插工作,如果没有坚持不懈的精神,小花很难从戈壁滩的地下汲取宝贵的水分,没有水分,生命自然枯萎,毫无精彩可言。贵族小姐南丁格尔如果不是有坚定的信念,锲而不舍的精神,怎么能对抗家人的反对、世俗的偏见,忍受恶劣的条件,抛弃世俗的婚姻,把“护士”一词变成了天使的代名词?南丁格尔的名字在护士的篇章里熠熠生辉,生命的精彩因此得以无限的延长。拓展阅读因为专注,故有其积跬步至千里之善行。专注者,必专注自己的行动,即便是十驾驽马,也会以“不舍之功”来成就善行、德行。“积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉。”日积月累定会绽放生命的精彩。壶口瀑布日夜奔腾,这柔和的水硬是将铁硬的石寸寸剁去,乃至壶口位置移动一千五百米处。石缝间的松柏,紧紧抓住每一粒泥土,专注于每一毫米的向上,几度寒暑春秋,终长成高树,伸展繁茂的枝干。邮差弗雷德走街串巷为人送信,专注于做好每一件小事,细节的付出终获丰硕的馈赠。由此可见,厚积薄发是颠扑不破的真理,自然界如此,人类亦如此。拓展阅读可以说坚持不懈是专注的内涵,积累善行是专注的外显。欲“求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源。”依米小花蜿蜒盘曲根茎,插入地底,一点点蓄积水分,到第六年才吐翠绽放,成就生命的精彩。只有坚持了,专注才能有保障;只有积累了,专注才会有结果,一切的生命都因专注而精彩!拓展阅读【赏析借鉴】 “一切的生命都因专注而精彩”,如何能够做到专注?蚯蚓“用心一也”,依米花“坚持不懈”,南丁格尔“锲而不舍”,坚持不懈是专注的内涵,积累善行是专注的外显,坚持一下,再坚持一下,你的生命也会因专注而精彩。拓展阅读写作借鉴写作借鉴【运用点拨】

1.借助于外物往往能让理想早日成为现实。“假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。”荀子告诉我们:当自身的力量不足时,应借助别人的力量,利用一切有利条件,来实现自己的理想或达到自己的目的。善假于物是一种智慧。2.持之以恒,优劣互补。“骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂”。每个人只要持之以恒,坚持不懈,总有一天能变劣势为优势,能达到目标,实现自己的理想。写作借鉴【运用示例】

示例1 善于借助外物,达成自己的目标。《劝学》中提到:“假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。”善假于物,能帮我们横渡无边的大海,到达大洋的彼岸;善假于物,能帮助我们飞上太空,探索未知的宇宙世界;善假于物,能帮助我们战胜人生道路上的困难,摘取成功的果实……

成功,其实并不难,只要你学会借助别人与事物。借助支点会撬动地球,借助智者可以创造奇迹,借助外物可以成就自我……善假于物,智者的选择,成功的捷径。

(高考满分作文《善假于物》)写作借鉴示例2 古语云:“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。”凡立功名于世者,无不是从小处做起,注意点点滴滴的积累,有意识地培养自己的品德才能,不断自我完善。若无每日闻鸡起舞坚持不懈的毅力,那么祖逖又怎能北伐中原而名垂千古?若无长年笔走龙蛇墨染池水的功夫,那么王羲之又怎能挥毫盖世被尊为“书圣”呢?若无半生钻研演算草稿盈筐的血汗,那么陈景润又怎能摘取明珠享誉世界呢?

(高考优秀作文《积累》)写作借鉴 师 说 面对强大的对手,明知不敌,也要毅然亮剑,即使倒下,也要成为一座山,一道岭!这是何等的凛然,何等的决绝,何等的快意,何等的气魄!

亮剑,体现了一种勇气和气魄。勇气是面对困境时的无所畏惧,气魄是面对强敌时的大义凛然。在士大夫之族“耻学于师”“师道之不传也久矣”的社会风气中,韩愈敢于借一篇赠序疾呼“学者必有师”,提出“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存”的观点,表明自己的主张,这无疑是“冒天下之大不韪”,与整个世俗流风为敌,今天,就让我们一起感悟韩愈的《师说》,看他如何亮出自己的宝剑!导学提示 导学提示[读完文本想一想]

①《师说》一文的中心论点是什么?作者是怎样论述的?

②韩愈把“师”分为几类?他们之间的区别是什么?导学提示 走近作者走近作者韩愈(768—824),唐代文学家、思想家。字退之,河阳(今河南孟州南)人。自谓郡望昌黎,故称韩昌黎。晚年任吏部侍郎,又称“韩吏部”。谥号“文”,又称“韩文公”。他25岁中进士。29岁以后才登上仕途,几度被贬,他的整个中年时代是不得志的。韩愈是唐代古文运动的倡导者,他反对六朝以来浮华艳丽的文风,竭力主张“文以载道”,提出了“惟陈言之务去”“辞必己出”的口号,对当时和后世的影响极其深远。韩愈不仅是唐代古文运动的领袖,也是杰出的散文作家。 著有《昌黎先生集》。他的散文,题材广泛,内容深刻,形式多样,语言质朴,风格刚健,气势雄壮,因此苏轼称他为“文起八代之衰”,后世尊他为“唐宋八大家”之首。与柳宗元并称“韩柳”,有“文章巨公”和“百代文宗”之名。走近作者追溯背景追溯背景唐代,沿袭魏晋以来的门阀制度,贵族子弟都入弘文馆、崇文馆和国子学。他们无论学业如何,都有官可做。在这样的背景下,韩愈作《师说》,大张旗鼓地宣扬自己的观点,是难能可贵的。

实际上,可以把《师说》看作韩愈提倡“古文”的一个庄严宣言。六朝以来,骈文盛行,写文章不重视思想内容,只讲求对偶声韵和词句华丽,虽然也产生了一些艺术成就很高的作品,但文学创作中浮靡之风泛滥。这种风气,直到中唐仍盛行不衰。在唐代,韩愈不是第一个提倡“古文”的人,却是一个集大成者。无论在文学理论还是在创作实践上,他都有力地促成了“古文运动”的兴起、发展,并身体力行,培养了大批有志于古文创作的年轻人。追溯背景预习学案预习学案1.dòu fǒu yú tán cháng dān zhuàn pán yí预习学案预习学案2.指出句中的通假字,并解释

(1)师者,所以传道受业解惑也( )

(2)或师焉,或不焉( )2.(1)“受”同“授”,教授

(2)“不”同“否”,不,不是预习学案预习学案3.(1)古义:泛指求学的人 今义:指在学术上有一定成就的人

(2)古义:特殊的指示代词“所”与介词“以”结合,相当于“用来……的” 今义:表示因果关系的连词

(3)古义:从,跟随;而,表顺承 今义:连词,表结果、目的等

(4)古义:一般人 今义:许多人

(5)古义:不一定 今义:用不着,不需要

(6)古义:在小的方面学习 今义:指教育的一个阶段,也指实施这种教育的机构预习学案预习学案预习学案预习学案预习学案4.(1)道理 学问 风尚 (2)传授 流传 传记,解释六经的著作 (3)老师 有专门技艺的人 以……为师,意动用法 学习 从师 以……为师,意动用法 (4)指代人或事物 指示代词,相当于“这类”“这些” 放在定语与中心词之间 放在主谓之间,取消句子的独立性 表示宾语前置 在动词、形容词或表示时间的词后,凑足音节,无意义 表示定语后置 (5)他 那些(问题) 他们 他 他们的 语气词,表猜测,大概 语气词,难道,起加强反问语气作用预习学案预习学案5.(1)①学习 ②提及,议论 (2)①以……为耻

②以……为师 ③以……为师 (3)①圣明之人 ②愚蠢的人 ③圣人 ④小的方面;大的方面预习学案预习学案6.指出下列特殊句式的特点

(1)师者,所以传道受业解惑也( )

(2)道之所存,师之所存也( )

(3)不拘于时( )

(4)而耻学于师( )

(5)学于余( )

(6)师不必贤于弟子( )

(7)句读之不知,惑之不解( )

(8)今其智乃反不能及( )

(9)爱其子,择师而教之( )6.(1)(2)为判断句;(3)为被动句;(4)~(6)为介宾短语后置句;(7)为宾语前置句;(8)为省略句,应为:今其智乃反不能及(之);(9)为省略句,应为:(人)爱其子,择师而教之。预习学案预习学案7.熟语积累

三人行,则必有我师:________________________________________________________________________7.三人行,则必有我师:几个人在一起行走,其中必定有可以作我老师的。意谓要善于向他人学习。预习学案整体感知整体感知【主旨归纳】

本文通过论述从师学习的必要性和从师学习的标准,阐述师道、师生关系,批判士大夫之族“耻学于师”的陋习,列举圣人从师的态度,有力地论证了“学者必有师”的观点。整体感知精华探究精华探究1.韩愈所说的教师的职责“传道、受业、解惑”,这三者究竟是什么关系?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________1.在传道、受业、解惑这三者当中,传道是核心。所谓“道”,就是儒家思想,即儒家政治、哲学、伦理、文化、教育等思想观点。“传道”是目的,“受业”是手段,“业”是指儒家经典,是“道”的载体。在“受业”过程中,学生不可避免地会产生疑问,所以老师最基本的任务就是“解惑”,而韩愈正是从这方面阐述了从师学习的必要性。精华探究2.课文中有关“尊师”与“重道”的观点,是否适合于现代社会?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________精华探究2.古代虽尊师重道,但在封建社会“官本位”意识中,是看不起教师的,到了唐代,士族子弟更以向老师学习为耻。在这种恶劣风气盛行的情况下,韩愈敢冒天下之大不韪,疾呼“古之学者必有师”“道之所存,师之所存”之理,确实需要很大的勇气。今天,教育得到了空前的发展,但教师的职能、地位,从师的必要和为师的荣耀感,都未从根本上解决。重读此名作,在今天仍有重要的现实意义。精华探究品读鉴赏品读鉴赏1.立论鲜明,中心突出

全文的中心论点是“学者必有师”。文章出言破题,抓住中心,高屋建瓴,提出全篇纲领性的论题,全文紧紧围绕这一中心,反复进行论证。二、三段中派生出“犹且从师而问”“不耻相师”“圣人无常师”“弟子不必不如师”等分论点,都是从某一方面来进一步阐明中心论点的。末段看来似乎是无关紧要的交代,实则是以李蟠为例,说明今之贤士也从师求学,是全文不可分割的有机组成部分,紧扣着文章的中心。总之,本文结构严谨,不生枝蔓,论点明确,中心突出。2.多种论证方法的灵活运用

(1)下定义、作结论。文章一开头就断言,“古之学者必有师”,并下定义说“师者,所以传道受业解惑也”,接着从这个定义出发,由“解惑”说到“从师”。经过一番推论,又得出“道之所存,师之所存”的结论。这其间层层衔接,一气贯通,毫无冗余之处,具有很强的说服力。品读鉴赏(2)对比论证。对“师道之不传也久矣”的分析,从三方面作对比。先用古今对比,指出从师与不从师的两种结果;又用对自己与对儿子的不同要求来对比,指出“士大夫之族”行为的自相矛盾;最后用“士大夫之族”与“巫医乐师百工之人”对比,批判士大夫之族的错误想法,指出这是“师道不复”的真正原因。

(3)引用论证。本文第3段,作者引述了孔子的言行来进一步阐明自己的观点,这就比前文笼统地说“古之圣人”更加切实可信。有了孔子这样一个强大的支持者,更增强了说服力。而在短短的几行字中,叙事引言简洁明快,表现出作者非凡的语言功力。品读鉴赏3.排比、对偶和顶真等修辞手法的运用

韩愈的散文以气势充沛、笔力雄放著称,这体现在多用排比和对偶句式上。他的这种风格,在本文中,也得到了充分的体现。如“生乎吾前……”,“生乎吾后……”;“古之圣人……”,“今之众人……”。这种句式的运用,形式整齐,气势恢宏,增强了表现力。

顶真,如开头的几句:“古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师……”这种句式的运用,使句子之间的衔接更紧密,使论述环环相扣,严密紧凑。品读鉴赏拓展阅读拓展阅读韩愈论学习方法两则

(一)学业的精进在于勤勉

韩愈在《进学解》中说:业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。学业的精深在于勤奋刻苦,荒废在于嬉戏游乐;道德行为的成功在于深思熟虑,败毁在于因循苟且。韩愈所说的勤,表现为口勤(多吟诵),手勤(多翻阅),脑子勤(多咀嚼、多思考),夜以继日地学习。他说:口不绝吟于六艺之文,手不停披于百家之编;焚膏油以继晷,恒兀兀以穷年。勤奋以学,长年不懈,这是他对前人治学经验的总结,也是他自己治学多年的宝贵经验的结晶。如他所说:诗书勤乃有,不勤腹空虚。拓展阅读(二)在博的基础上求精

韩愈通过长期的教学实践,领悟到了博与精的辩证关系。博与精是对立统一的关系,没有博就不可能有精,没有精,博也只不过是一种大杂烩。他一方面强调博学,提出贪多务得,细大不捐,兼收并蓄,待用无遗;另一方面又要求精约,提出提其要,钩其玄。这就是说,学习时要把握住要点,探索其精微之处,融会贯通,领会其精神实质。他一方面强调学习的系统性,反对学虽勤而不由其统,言虽多而不要其中;另一方面又要求学习时沉浸浓郁,含英咀华,深入钻研并沉醉于古籍之中,细细体味其精华。拓展阅读写作借鉴写作借鉴【运用点拨】

1.做任何事必须有一个准则。“吾师道也,夫庸知其年

之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”,韩愈的择师标准是“闻道”。这一准则直接指向了士大夫阶层的门第观念,具有在学问面前人人平等的民主精神和能者为师的辩证思想。2.博采众长、敢于超越。“圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:‘三人行,则必有我师。’是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。闻道有先后,术业有专攻,如是而已。”韩愈告诉我们,学识的高下不完全取决于年龄的大小,青出于蓝而胜于蓝,我们要敢于超越前人。写作借鉴【运用示例】

示例 孔子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”从中可以看出,在孔子的思想里,我们人生中的每一位朋友、师长,甚至是每一位过客,都能给我们有益的启迪。每个人身上都有不同的优点长处,值得我们学习。孔子作为一位圣人,一生也有很多的老师,如老子、苌弘等,甚至从《两小儿辩日》中,孔子也能悟出深刻的道理。写作借鉴我们现代社会也有这样的“大儒”,他们总是从前人身上得到启发,从而获得自己的成就。牛顿之所以看得远是因为站在了巨人的肩上;韩愈也曾说过:“弟子不必不如师,师不必贤于弟子。闻道有先后,术业有专攻,如是而已。”

(高考优秀作文《能者为师》)写作借鉴 获得教养的途径 经典作品中,有着“气象万千和令人幸福神往”的世界,有“由千百种矛盾的表情神奇地统一起来的人类的容颜”。对经典著作的深入理解,会使我们“因为有了鲜活的意识和理解”而“感到满足和幸福”,我们可以在阅读中提升自己的教养,从而使自己的人生变得越来越充实、高尚,越来越有意义。

温家宝同志在“世界读书日”时说过:知识不仅给人力量,还给人安全,给人幸福。你想获得幸福吗?请跟随赫尔曼?黑塞去阅读世界文学,阅读经典,去获得教养,获得幸福。导学提示 导学提示[读完文本想一想]

①在作者看来,获得教养的途径是什么?

②如何理解本文所提倡的读书观?

③为什么说经典作品常读常新?导学提示 走近作者走近作者赫尔曼?黑塞(1877—1962),诗人、小说家。生于德国,后入瑞士籍。代表作有《东方行》《荒原狼》《彼得?卡门青》《玻璃珠游戏》等。“由于他的富于灵感的作品具有遒劲的气势和洞察力,也为崇高的人道主义理想和高尚风格提供一个范例”, 因此,黑塞获得了1946年诺贝尔文学奖。孤独、彷徨、感伤、怀乡,哀叹逝去的青春,对童年的回忆,梦幻、黑夜、死亡,这些主题常常出现在浪漫主义诗人黑塞的诗中,他因此被誉为德国浪漫派最后一位骑士。他爱歌颂大自然,写了不少歌咏自然景色的田园诗。黑塞常发思古之幽情,怀念中世纪,常把古代希腊、埃及、东方的印度和中国作为他怀古伤今的寄托。

黑塞思想的核心是人道主义。为了追求美好的人道世界,他迷信过印度哲学,信奉过中国的儒家和道家思想,一生崇拜黑格尔的辩证法。他甚至还说过:“共产主义是人类早就必须做的尝试,必须一再地进行试验、探索。”走近作者黑塞的作品,一般来说,情节并不复杂,对人物和事件的正常描写往往被内心世界的演变、抒情和哲理所代替,但富有哲理的语言并未使作品滞重化,内心世界的巨大振荡,思想波涛的汹涌澎湃,使得情节在发展,意境在深化。在他的作品中,理想与现实的矛盾所激起的冲突,往往把资本主义的时代病症和精神危机暴露得淋漓尽致,令人感伤而沮丧,同时也振人心弦,发人深省。时明时暗的自然风光和田园景色伴随着复杂的人物内心活动,既有抚今追昔的自省,又有预示未来的启迪。走近作者预习学案预习学案1.ài bá nì bì xiá qiāng lán lù zhòu xiān jiè yào mì xiǎn jí cáng yuè Bì预习学案预习学案2.隘 溢 缢 遣 谴 消 销 恢 诙预习学案预习学案3.解释词语

狭隘:________________________________

沉溺:________________________________

息息相通:____________________________

望洋兴叹:_____________________________

气象万千:______________________________

象牙海岸:______________________________

举一反三:______________________________

无足轻重:_______________________________3.狭隘:宽度小;范围小;(心胸、气量、见识等)局限在一个小范围里。

沉溺:陷入不良的境地(多指生活习惯方面)。

息息相通:呼吸相关联,形容关系密切。

望洋兴叹:本义指在伟大的事物面前感叹自己的渺小,今多指要做一件事而力量不够,感到无可奈何。

气象万千:形容景色和事物多种多样,非常壮观。

象牙海岸:形容欢乐的天地。

举一反三:从一件事情类推而知道许多事情。

无足轻重:指无关紧要。预习学案预习学案4.词语辨识

(1)教养?修养 都是名词,都有“文化品德方面的修养”的意思。“教养” 指一般文化和品德的修养和教育培养。侧重于“教育培养”。“修养”指理论、知识、艺术、思想等方面的一定水平,指养成的正确的待人处事的态度。侧重于自身内在的。(主要从侧重点角度辨识)

①多少年来,有( )的年轻女子,穿着与她们的母亲无异,但一夜之间,一切都变了。

②真正的( )不追求任何具体的目的,一如所有为了自我完善而作出的努力,本身便有意义。预习学案(2)偶然?偶尔 “偶然”指事理上不一定要发生而发生的(相对于必然),着眼于意外。“偶尔”指间或,有时候,着眼于次数少。(主要从侧重点角度辨识)

①但单靠报纸和( )得到的流行文学,是学不会真正意义上的阅读的,而必须读杰作。

②街灯照着马路上( )走过的行人。预习学案(3)熟悉?熟习 “熟悉”指知道得很清楚,用于人、事、物;“熟习”是指对某种技术或学问学习得很熟练或了解得很深刻。(主要从使用对象、范围角度辨识)

①为获得真正的教养可以走不同的道路。最重要的途径之一,就是研读世界文学,就是逐渐( )和掌握各国作家与思想家的作品。

②在做村官的这几年里,他逐渐( )了果树栽培知识,并当起了果农的“技术员”。4.(1)修养 教养 (2)偶然 偶尔 (3)熟悉 熟习预习学案整体感知整体感知【主旨归纳】

作者在这篇随笔中提出了读书是获得教养的主要途径的观点,盛赞了读书的作用,劝说人们用心研读经典作品,在书籍中发现世界,认识社会,完善自我。整体感知精华探究精华探究1.黑塞认为“我们先得向杰作表明自己的价值,才会发现杰作的真正价值”,你对此是如何理解的?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________1.这句话阐述的是阅读的态度。阅读杰作,特别是读那些有久远影响、有世界声誉的杰作,要有崇敬之心、庄重之感,如果没有一种敬重之心,是难以体会到杰作的伟大的。黑塞阐明了一个认识,只有用心,阅读效率才能得到提高。因为阅读的目的是为了获得教养。精华探究2.文中提到“每一位思想家的每一部著作,每一位诗人的每一个诗篇,过一些年都会对读者呈现出新的、变化了的面貌,都将得到新的理解,在他心中唤起新的共鸣”,原因是什么?你有过这样的体验吗?请结合自己的阅读经历作答。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________精华探究2.原因:会读书,懂得运用自己的经验深入阅读,融会贯通,就能不断地发现经典作品的独特魅力。而人的经验不断增长,阅读不断深入,就能不断地从名著中有所发现,这就是所谓的“常读常新”。我有过这样的经验。如《三国演义》是历史小说,少年时读此书,可能仅仅为其中的情节、人物所打动,而有了一定的修养和阅历后,重读此书,可能就会从历史变迁、政治谋略、外交智慧等方面去解读了。其他如《水浒传》《红楼梦》《西游记》等,高中时代重读,其体会和少年时代已经大不一样,而人生每个时期都能从中汲取营养,这就是经典的力量。精华探究品读鉴赏品读鉴赏1.文章紧扣中心话题,多角度论证

本文作者紧扣读书是获得教养的途径这一主要观点,先指出教养是对精神和心灵完善的追求,接着论述了阅读的作用。在阐述这一问题时,文章提出获得教养必须以个性或人格的追求为前提;接着又从反面论述,剖析一些年轻人轻视读书、追求享乐的现象,提出要提高阅读层次。第二部分进一步阐述通过阅读经典作品获得教养的必要性,以儿童阅读的不同发展趋向为例,介绍层次不同的两类阅读。最后,以个人的阅读体验为例,说明经典作品有持久的魅力,重复阅读可以不断地有所感悟,有所发现。2.准确、鲜明、生动的论述语言

议论文重在讲道理,要讲道理,就必须有明确的概念、准确的判断和严密的推理。而反映这些概念、判断和推理的词、句以及段落自然也必须是准确的。例如“最重要的途径之一”,“之一”说得极有分寸。

语言的鲜明主要表现在两个方面:一是论点的表述鲜明。如:第一部分第二段第二句话明确论点,旗帜鲜明。二是赞成什么,反对什么,爱憎分明,褒贬明确。如:第一部分第四段针对现实,否定部分青年的做法,提倡正确的读书观,作者的思想倾向一目了然。品读鉴赏文章采用了谈话式说理的方法,亲切自然,语言富有哲理和诗意。如第二部分最后一段中“我年轻时初次读歌德的《亲和力》……”几句,以自己的亲身经历为例,娓娓道来,强调经典作品的“常读常新”。品读鉴赏拓展阅读拓展阅读名人读书方法

世界上许多名人之所以成功,与他们善于读书有关。读书有成效,不仅取决于读什么,而且取决于怎样读。

鲁迅的“跳读”法

鲁迅先生认为:“若是碰到疑问而只看那个地方,那么无论到多久都不懂的,所以,跳过去,再向前进,于是连以前的地方都明白了。”这种方法是对陶渊明的“不求甚解”读书方法的进一步发挥。它的好处是可以由此节省时间,提高阅读速度,把精力放在原著的整体理解和最重要的内容上。老舍的“印象”法

老舍说:“我读书似乎只要求一点灵感。‘印象甚佳’便是好书,我没功夫去细细分析它……‘印象甚佳’有时候并不是全书的,而是书中的一段最入我的味;因为这一段使我对全书有了好感;其实这一段的美或者正足以破坏了全体的美,但是我不管;有一段叫我喜欢两天的,我就感谢不尽。”拓展阅读华罗庚的“厚薄”法

华罗庚主张:读书的第一步是“由薄到厚”。就是说,读书要扎扎实实,每个概念、定理都要追根求源、彻底清楚。这样一来,本来一本较薄的书,由于增加了不少内容,就变得“较厚”了,这是“由薄到厚”。这一步以后还有更为重要的一步,即在第一步的基础上能够分析归纳,抓住本质,把握整体,做到融会贯通。经过这样认真分析,就会感到真正应该记住的东西并不多,这就是“由厚到薄”。经过这样一个过程,才能真正提高效率。拓展阅读写作借鉴写作借鉴【运用点拨】

1.阅读经典,提升素养。经典作品既是民族与人类文化的结晶,又是语言艺术的典范,它代表着一个时代的人文和语言的顶峰。从获得教养的目的出发,必须阅读杰作。一个人在青少年时代所读的书注定要影响他的一生,对他的人文素养的构成起到不可估量的作用,甚至能决定他一生的审美追求。2.怀着崇敬之心阅读。黑塞认为“我们先得向杰作表明自己的价值,才会发现杰作的真正价值”,这句话阐述的是阅读的态度。阅读杰作,特别是阅读那些有久远影响、有世界声誉的杰作,要有崇敬之心、庄重之感。写作借鉴【运用示例】

示例 黑塞说:“读书……帮助我们将自己的人生变得越来越充实、高尚,越来越有意义。”高尔基说:“读书,这个我们习以为常的平凡过程,实际上是人的心灵和上下古今一切民族的伟大智慧相结合的过程。”而富兰克林对读书的看法是:“读书使人充实,思考使人深邃,交谈使人清醒。”人生短暂,精力有限,不可能什么事都亲身感受一下,而读书,就是我们将古今中外优秀人士的经验、智慧转化为自己的经验和智慧的过程。 写作借鉴朗读经典,让你从历代先贤的精神世界中吸收养分,让你在与高贵的心灵对话中得到陶冶,让你在大气、高昂、雍容、华彩的乐章中感受美好的人生。正如温家宝同志所说,知识不仅给人力量,给人安全,还给人幸福。是的,在物欲横流的今天,我们就用经典来保养自己的心灵。你想获得幸福吗?那么请读书吧!

(优秀作文《读书,获得幸福的途径》)写作借鉴 专题写作导引

文题一:读书是为了获得知识和教养,但读书的方式是自由多样的。你课外的读书方式一定富有个性和趣味,请以“我的读书故事”为题,写一篇文章。

【点拨】 这道题要求写出自己课外阅读的经历和独特感悟,尤其是直接由读书引发的,或者与读书有关的感人的事迹。“读书”与同学们的生活密切相关,写作的空间很大。同学们应在认真回忆的基础上,选择那些富有个性的、富有趣味的读书经历去描述。文题点拨文题点拨写好这篇文章,要注意三点:一是站在自我的角度来写关于“读书”的故事,突出“我的故事”,做到内容充实,感情真实;二是针对现实生活中的读书现象,选择新鲜生动的事例,给人启发;三是注意“故事”的特点,要有情节,要有点曲折波澜,有点细节描写,要写清楚“经历”的过程。当然,还得注意语言的生动性,真正让人感到有趣味,有价值。文题点拨文题二:自古以来,人们总在强调“苦读”“勤学苦练”“刻苦学习”等等,这类词语会使人们对读书产生什么样的感觉?读了本专题,你是如何思考这个问题的?请以“读书的苦乐之境”为题,写一篇议论文。文题点拨【点拨】 本题要求就读书的“苦境”或“乐境”谈自己的看法。传统观念认为,读书要“苦”,苦读方能出真知。其实,读书也是一种快乐的追求。换言之,读书本身不也是一种美的享受吗?对美的意境的追求,受到美的情感的熏陶,得到美的思想的启迪,这本身就是一种快乐。另外,对知识的理解、消化、吸收的过程就是“强壮”自己的过程,同样是美的,是快乐的。只是别陷入“死读书”“读死书”的境地。若真的陷入那种境地,就成为名副其实的“苦读”了。

本题意在启发学生透过表面的“苦”,去探求更有价值的内涵,认识到读书也是一种快乐,是精神的享受;读书需要下功夫,但是下功夫未必是一种苦。文题点拨论证角度上,除了可以从“愉快地学习”角度切入,也可以从“智慧地学习”角度切入。

论证方法上,除了常用的举例论证、引用论证、对比论证外,还可以运用比喻论证。如:“书犹如一杯苦茶,泛着丝丝的苦涩,却也透着阵阵芳香。读书如同在品尝一杯苦茶,淡淡的苦涩之后则是无尽的芳香。”文题点拨文题三:韩愈字退之,岳飞字鹏举,朱自清字佩弦,钱锺书字默存……人们选取与名的含义有关的字以表德行、特性,体现精神追求或自我期待,这是中国独特的语言文化现象。你想试着给自己起一个字吗?围绕你的名,翻检词典选几个你喜欢的词,推敲含义,然后确定最能表现你个性和精神追求的一个,并叙述选择的过程和原因。文题点拨 【点拨】 这道题要求我们做到三点:一是阅读,二是推敲,三是写作。

对阅读的要求较为简单,就是翻检工具书,选出你喜欢的词语;推敲就是琢磨所选词语的含义是否符合自己的个性、期待、追求;写作就是写出为自己选字的过程和原因。

人的字不是随便选的,它有一定的讲究,我们有必要了解一下古人是怎样做的。古人取字有这些讲究:文题点拨 (1)名与字有取其意义上相关的词。如岳飞,字鹏举,意为大鹏振翅高飞,立志高远。

(2)名与字有取其意义上相同或相近的词。如宋代名相曾公亮,字明仲,其名“亮”与字“明”意义相同,立德明志,表其光明正大的胸襟。

这两点对我们完成本题有一定的启发意义。选字就是为了表明自己的个性和精神追求,有托名言志的意思。姓名只是一个符号,但这个符号却往往代表了某一个人的全部社会文化信息。一个人光名字起得好还远远不够,名字与做人应是一体的。一个名字的分量与一个人的作为、人格、品德密切相关,名如其人,才是至善至美之境。文题点拨 (3)名与字还有取其意义上相反的词。如南宋教育家、理学大师朱熹,字元晦,“熹”义为天亮、光明;“晦”义为夜晚、昏暗。名与字恰成反义。

另外,古人取字,通常是一名一字,但个别的也有一人数字的;古人取字,常在字前(或字后)加“伯”“仲”“叔”“季”等表示排行次序。文题点拨

读书·名言

◇在科学著作中,你最好读最新的书;在文学著作中,你最好读最老的书。古典文学作品永远不会衰老。(布尔韦尔·利顿)

◇读书有时会使人突然明白生活的意义,使他找到自己在生活中的位置。(高尔基)

◇阅读所有的优秀名著就像与过去时代那些最高尚的人物进行交谈,而且是一种经过精心准备的谈话。(笛卡尔)素材积淀 素材积淀◇光读书不思考,结果就会变成书的奴隶;光思考不读书,结果你也是架空了知识,得不到真的认识。(姚雪垠)

◇能读书,才必博;能养气,量必宏。二者不可偏废。(郭沫若)

◇爱看书的青年,大可以看看本分以外的书,即课外书……譬如学理科的,偏看看文学书,学文学的,偏看看科学书,看看别人在那里研究的究竟是怎么一回事。这样子,对于别人,别事,可以更深地了解。(鲁迅)素材积淀

读书苦乐

杨 绛

读书钻研学问,当然得下苦功夫。为应考试、为写论文、为求学位,大概都得苦读。陶渊明好读书。如果他生于当今之世,要去考大学或考研究院或考什么“托福”,难免会有些困难吧?我只愁他政治经济学不能及格呢,这还不是因为他“不求甚解”?

我曾挨过几下“棍子”,说我读书“追求精神享受”。我当时只好低头认罪。我也承认自己确实不是苦读。不过“乐在其中”并不等于追求享受。这话可为知者言,不足为外人道也。 例文引路例文引路我觉得读书好比串门儿——“隐身”的串门儿。要参见钦佩的老师或拜谒有名的学者,不必事前打招呼求见,也不怕搅扰主人。翻开书面就闯进大门,翻过几页就升堂入室;而且可以经常去,时刻去,如果不得要领,还可以不辞而别,或者另找高明,和他对质。不问我们要拜见的主人住在国内国外,不问他属于现代古代,不问他什么专业,不问他讲正经大道理或聊天说笑,都可以挨近前去听个足够。我们可以恭恭敬敬旁听孔门弟子追述夫子遗言,也不妨淘气地笑问“言必称‘亦曰仁义而已矣’的孟夫子”,他如果生在我们这一时代,会不会是一位马列主义老先生呀? 例文引路 我们可以在苏格拉底临刑前守在他身边,听他和一位朋友谈话;也可以对斯多葛派伊匹克悌《金玉良言》思考怀疑。我们可以倾听前朝列代的遗闻逸事,也可以领教当代最奥妙的创新理论或有意惊人的故作高论。反正话不投机或言不入耳,不妨抽身退场,甚至砰一下推上大门——就是说,啪地合上书面——谁也不会嗔怪。这是书以外的世界里难得的自由! 例文引路 壶公悬挂的一把壶里,别有天地日月。每一本书——不论小说、戏剧、传记、游记、日记,以至于散文诗词,都别有天地,别有日月星辰,而且还有生存其间的人物。我们很不必巴巴地赶赴某地,花钱买门票去看些仿造的赝品或“栩栩如生”的替身,只要翻开一页书,走入真境,遇见真人,就可以真真切切地观赏一番。

例文引路说什么“欲穷千里目,更上一层楼”!我们连脚底下地球的那一面都看得见,而且顷刻可到。尽管古人把书说成“浩如烟海”,书的世界却真正的“天涯若比邻”,这话绝不是唯心的比拟。世界再大也没有阻隔。佛说“三千大千世界”,可算大极了。书的境地呢,“现在界”还加上“过去界”,也带上“未来界”,实在是包罗万象,贯通三界。而我们却可以足不出户,在这里随意阅历,随时拜师求教。谁说读书人目光短浅,不通人情,不关心世事呢!这里可得到丰富的经历,可认识各时各地、各种各样的人。 例文引路 经常在书里“串门儿”,至少也可以脱去几分愚昧,多长几个心眼儿吧?我们看到道貌岸然、满口豪言壮语的大人先生,不必气馁胆怯,因为他们本人家里尽管没开放门户,没让人闯入,他们的亲友家我们总到过,自会认识他们虚架子后面的真嘴脸。一次我乘汽车驰过巴黎塞纳河上宏伟的大桥,我看到了栖息在大桥底下那群捡垃圾为生、盖报纸取暖的穷苦人。不是我眼睛能拐弯儿,只因为我曾到那个地带去串过门儿啊。例文引路可惜我们“串门”时“隐”而犹存“身”,毕竟只是凡胎俗骨。我们没有如来佛的慧眼,把人世间几千年积累的智慧一览无余,只好时刻记住庄子“生也有涯而知也无涯”的名言。我们只是朝生暮死的虫豸(还不是孙大圣毫毛变成的虫儿),钻入书中世界,这边爬爬,那边停停,有时遇到心仪的人,听到惬意的话,或者心上悬挂的问题偶有所得,就好比开了心窍,乐以忘言。这“乐”和“追求享受”该不是一回事吧?

(选自《阅读与作文·高中版》)例文引路 【点评】 杨绛这段关于读书的见解可谓精当而富有代表性,它道出了所有读书人想说而又没说出来的一种感受:本来不想读书,但出于某种功利目的被逼着去读,读书自然是苦的;如果我们为了陶冶性情去读书,读书自然是快乐的。读书乐,乐在可以使我们穿越时空直接和一些名家谈话,接受他们的熏陶,而不必因与他们面对面的接触而气馁胆怯,也不会因认识了有些所谓名人虚架子后的真实嘴脸而感到失望。读书乐,乐在可以自由选择阅读对象,不必像现实中那样在话不投机或言不入耳时,还要硬着头皮听下去。读书乐,乐在“书中乾坤大”,在书中可以遇到心仪之人,听到惬意之言,偶得顿悟之事,心游万仞,成为一个真正自由之人。 例文引路