2024届高考生物二轮复习遗传与进化大题集训(6)-生物的进化(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024届高考生物二轮复习遗传与进化大题集训(6)-生物的进化(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 292.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-03-05 00:09:02 | ||

图片预览

文档简介

1203960011772900(6)生物的进化

——2024届高考生物二轮复习遗传与进化大题集训

1.番木瓜是岭南四大名果之一,其极易受变异性很强的RNA环斑病毒(PRSV)侵染而减产。研究人员发现了4个番木瓜环斑病毒毒株,其中“黄点花叶”株是优势毒株。他们将这个毒株的复制酶基因(Rep)转入番木瓜细胞内,培育出具有高度抗PRSV的转基因番木瓜品系——“华农1号”,成为中国商品化生产的第1例转基因果树作物。请回答下列问题。

(1)植物在与病毒的长期斗争中进化出了多种多样的抗病毒机制,这是它们之间____的结果。

(2)番木瓜在我国没有近源的相关物种,由于存在_____,它没有与其他植物发生遗传物质交换的可能性,因此很难通过常规的杂交方法将抗病毒的基因转移到番木瓜栽培品种中。

(3)转基因番木瓜为PRSV的防治提供了新方法。将Rep导入到番木瓜细胞中可采用我国科学家独创的_____;也可利用农杆菌转化法将Rep整合到农杆菌上原因是_____。

(4)研究人员在进一步研究转基因番木瓜抗PRSV的机制时发现,该外源基因在不接种病毒或转基因植株未受到病毒侵染的前提下,能检测到外源基因的mRNA;但当受到病毒侵染后,转基因植株中反面检测不到。根据上述信息,试推测转基因番木瓜抗PRSV的可能作用机制是____。

(5)经检测,转基因番木瓜“华农1号”在生态环境和食品安全性上都是安全的。因此抗PRSV的转基因番木瓜的推广意义有_______(答出一点即可)。

2.新型冠状病毒(SARS-CoV-2)是一种具有包膜结构的RNA病毒,由其引发的新冠肺炎(COVID-19)严重威胁人体健康。请回答问题:

(1)SARS-CoV-2通过其包膜上的刺突糖蛋白S与宿主细胞表面的__________特异结合,从而侵染细胞。与DNA病毒相比,RNA病毒的突变率较__________(填“高”或“低”)。

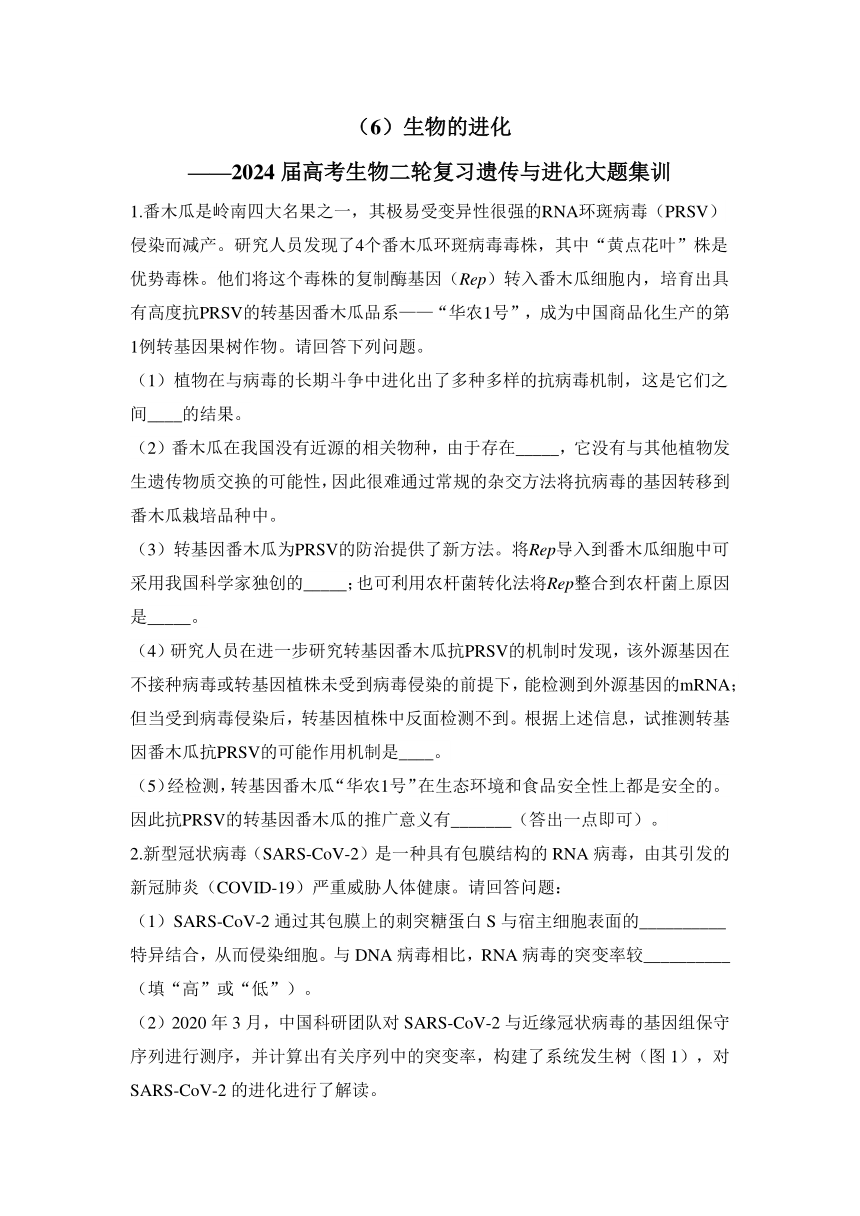

(2)2020年3月,中国科研团队对SARS-CoV-2与近缘冠状病毒的基因组保守序列进行测序,并计算出有关序列中的突变率,构建了系统发生树(图1),对SARS-CoV-2的进化进行了解读。

①系统发生树显示__________与SARS-CoV-2亲缘关系最近。

②若突变不改变氨基酸序列则为同义突变,若突变导致氨基酸序列改变则为非同义突变。检测病毒基因组的碱基序列发现,在环境条件几乎不变的前提下,SARS-CoV-2的非同义突变率/同义突变率<1,请从进化的角度解释原因______________________________。

(3)研究人员分析来自公共数据库103株SARS-CoV-2的基因组,发现在一个保守序列的28144位点参与编码的氨基酸,约70%的病毒为亮氨酸(L),定义该类病毒为L型病毒,约30%的病毒为丝氨酸(S),定义该类病毒为S型病毒。

①通过与其他近缘冠状病毒的该保守序列进行比较,发现其他近缘冠状病毒在28144位点与S型病毒相同,而与L型病毒不同,据此初步推测________。

A.L型病毒由S型病毒进化而来

B.S型病毒由L型病毒进化而来

C.S型病毒和L型病毒无亲缘关系

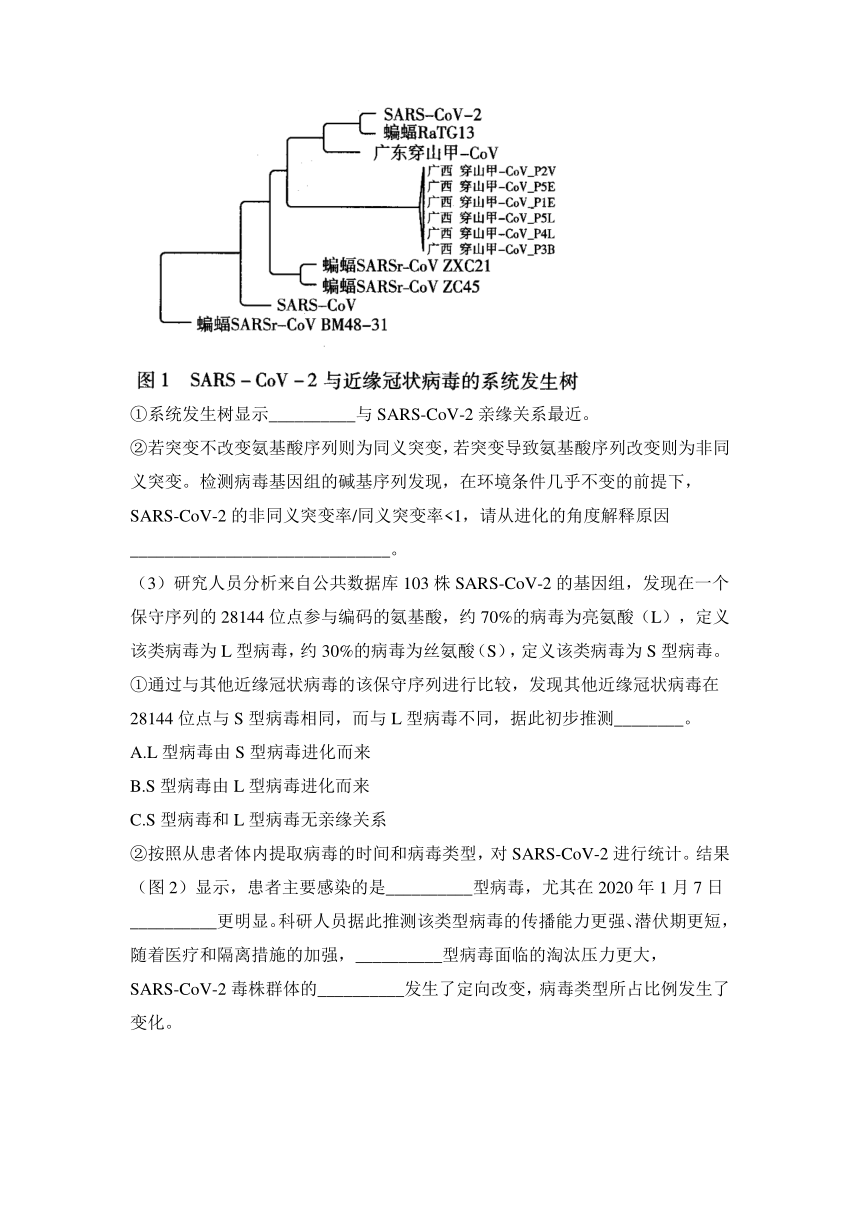

②按照从患者体内提取病毒的时间和病毒类型,对SARS-CoV-2进行统计。结果(图2)显示,患者主要感染的是__________型病毒,尤其在2020年1月7日__________更明显。科研人员据此推测该类型病毒的传播能力更强、潜伏期更短,随着医疗和隔离措施的加强,__________型病毒面临的淘汰压力更大,SARS-CoV-2毒株群体的__________发生了定向改变,病毒类型所占比例发生了变化。

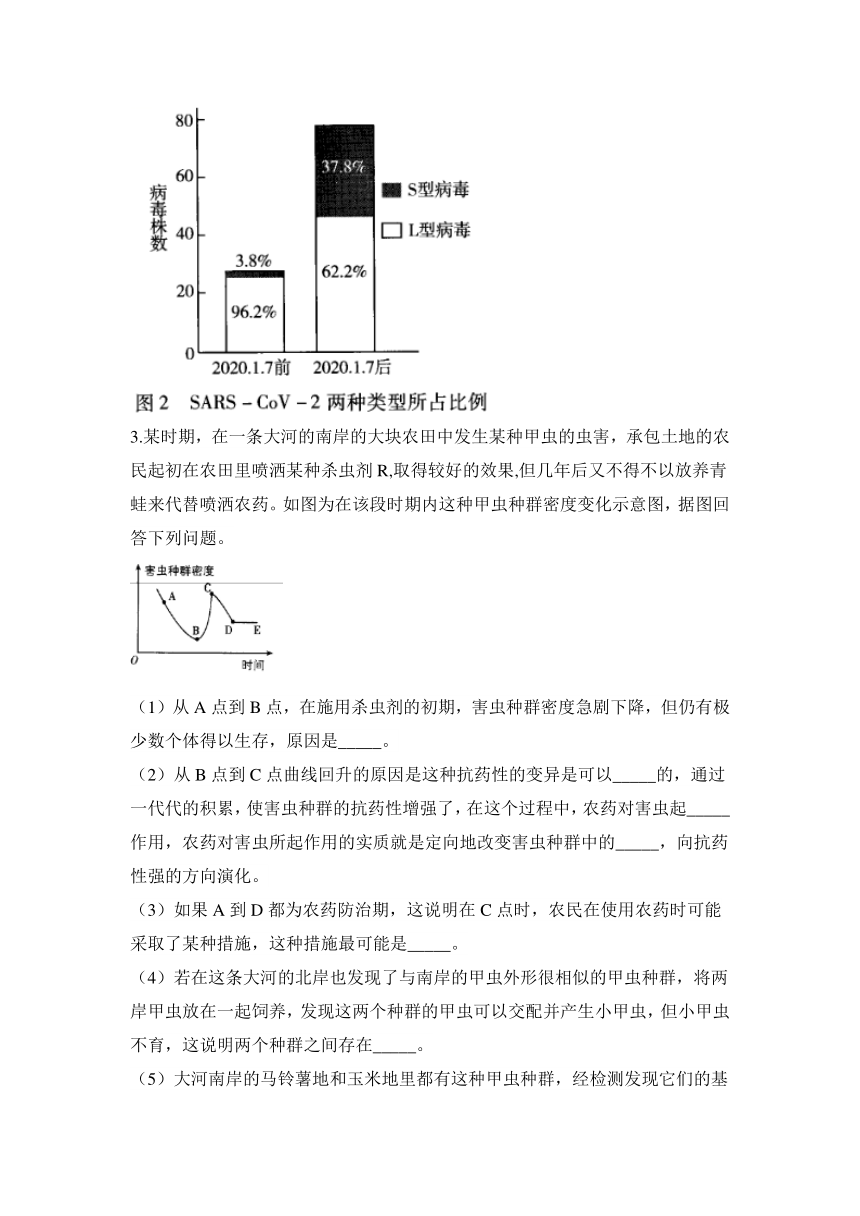

3.某时期,在一条大河的南岸的大块农田中发生某种甲虫的虫害,承包土地的农民起初在农田里喷洒某种杀虫剂R,取得较好的效果,但几年后又不得不以放养青蛙来代替喷洒农药。如图为在该段时期内这种甲虫种群密度变化示意图,据图回答下列问题。

(1)从A点到B点,在施用杀虫剂的初期,害虫种群密度急剧下降,但仍有极少数个体得以生存,原因是_____。

(2)从B点到C点曲线回升的原因是这种抗药性的变异是可以_____的,通过一代代的积累,使害虫种群的抗药性增强了,在这个过程中,农药对害虫起_____作用,农药对害虫所起作用的实质就是定向地改变害虫种群中的_____,向抗药性强的方向演化。

(3)如果A到D都为农药防治期,这说明在C点时,农民在使用农药时可能采取了某种措施,这种措施最可能是_____。

(4)若在这条大河的北岸也发现了与南岸的甲虫外形很相似的甲虫种群,将两岸甲虫放在一起饲养,发现这两个种群的甲虫可以交配并产生小甲虫,但小甲虫不育,这说明两个种群之间存在_____。

(5)大河南岸的马铃薯地和玉米地里都有这种甲虫种群,经检测发现它们的基因型共有5种,这反映了生物多样性中的_____多样性。

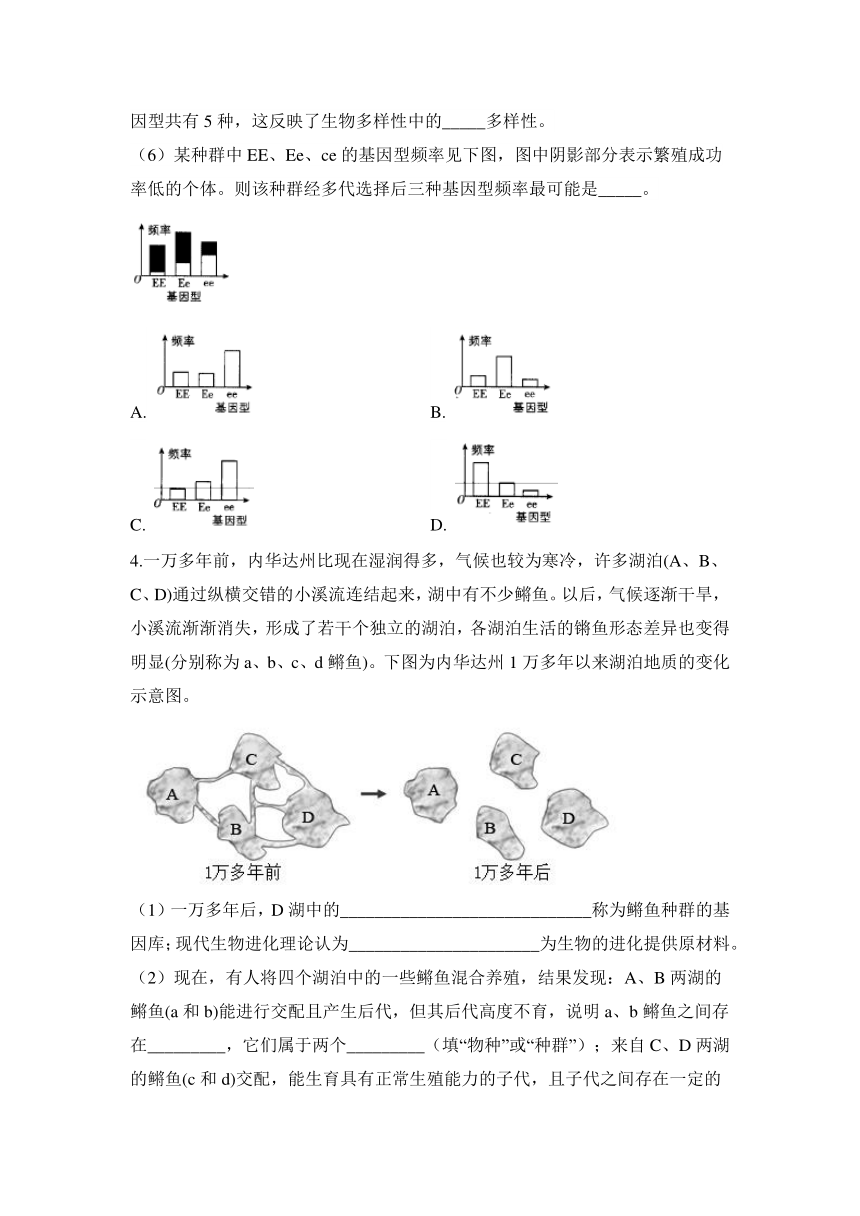

(6)某种群中EE、Ee、ce的基因型频率见下图,图中阴影部分表示繁殖成功率低的个体。则该种群经多代选择后三种基因型频率最可能是_____。

A. B.

C. D.

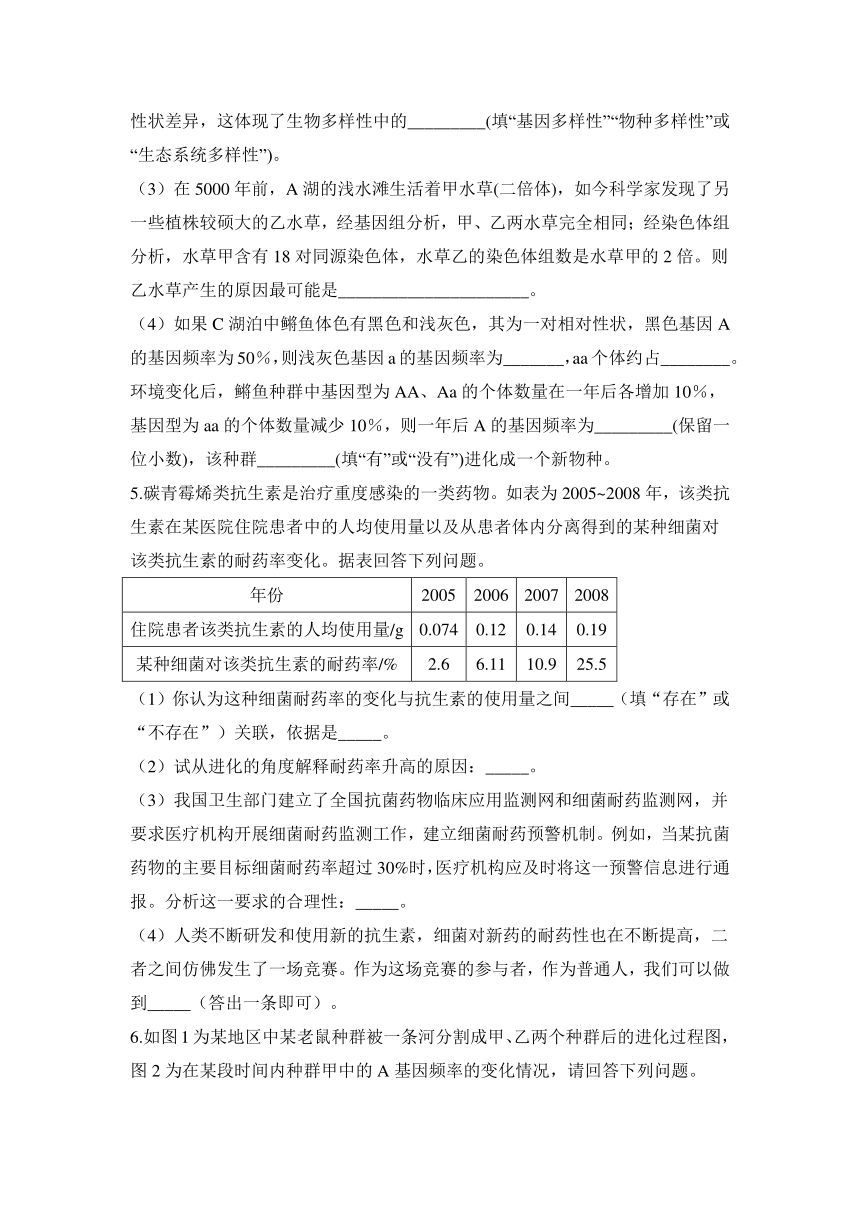

4.一万多年前,内华达州比现在湿润得多,气候也较为寒冷,许多湖泊(A、B、C、D)通过纵横交错的小溪流连结起来,湖中有不少鳉鱼。以后,气候逐渐干旱,小溪流渐渐消失,形成了若干个独立的湖泊,各湖泊生活的锵鱼形态差异也变得明显(分别称为a、b、c、d鳉鱼)。下图为内华达州1万多年以来湖泊地质的变化示意图。

(1)一万多年后,D湖中的_____________________________称为鳉鱼种群的基因库;现代生物进化理论认为______________________为生物的进化提供原材料。

(2)现在,有人将四个湖泊中的一些鳉鱼混合养殖,结果发现:A、B两湖的鳉鱼(a和b)能进行交配且产生后代,但其后代高度不育,说明a、b鳉鱼之间存在_________,它们属于两个_________(填“物种”或“种群”);来自C、D两湖的鳉鱼(c和d)交配,能生育具有正常生殖能力的子代,且子代之间存在一定的性状差异,这体现了生物多样性中的_________(填“基因多样性”“物种多样性”或“生态系统多样性”)。

(3)在5000年前,A湖的浅水滩生活着甲水草(二倍体),如今科学家发现了另一些植株较硕大的乙水草,经基因组分析,甲、乙两水草完全相同;经染色体组分析,水草甲含有18对同源染色体,水草乙的染色体组数是水草甲的2倍。则乙水草产生的原因最可能是______________________。

(4)如果C湖泊中鳉鱼体色有黑色和浅灰色,其为一对相对性状,黑色基因A的基因频率为50%,则浅灰色基因a的基因频率为_______,aa个体约占________。环境变化后,鳉鱼种群中基因型为AA、Aa的个体数量在一年后各增加10%,基因型为aa的个体数量减少10%,则一年后A的基因频率为_________(保留一位小数),该种群_________(填“有”或“没有”)进化成一个新物种。

5.碳青霉烯类抗生素是治疗重度感染的一类药物。如表为2005~2008年,该类抗生素在某医院住院患者中的人均使用量以及从患者体内分离得到的某种细菌对该类抗生素的耐药率变化。据表回答下列问题。

年份

2005

2006

2007

2008

住院患者该类抗生素的人均使用量/g

0.074

0.12

0.14

0.19

某种细菌对该类抗生素的耐药率/%

2.6

6.11

10.9

25.5

(1)你认为这种细菌耐药率的变化与抗生素的使用量之间_____(填“存在”或“不存在”)关联,依据是_____。

(2)试从进化的角度解释耐药率升高的原因:_____。

(3)我国卫生部门建立了全国抗菌药物临床应用监测网和细菌耐药监测网,并要求医疗机构开展细菌耐药监测工作,建立细菌耐药预警机制。例如,当某抗菌药物的主要目标细菌耐药率超过30%时,医疗机构应及时将这一预警信息进行通报。分析这一要求的合理性:_____。

(4)人类不断研发和使用新的抗生素,细菌对新药的耐药性也在不断提高,二者之间仿佛发生了一场竞赛。作为这场竞赛的参与者,作为普通人,我们可以做到_____(答出一条即可)。

6.如图1为某地区中某老鼠种群被一条河分割成甲、乙两个种群后的进化过程图,图2为在某段时间内种群甲中的A基因频率的变化情况,请回答下列问题。

(1)图1中b过程中,自然选择使_____发生定向改变,新物种形成的必要条件是_____。

(2)图2中在_____时间段内甲种群生物发生了进化,在T时刻_____(填“是”“否”或“不一定”)形成新物种。

(3)适应是_____的结果;_____决定生物进化的方向;生物多样性是_____的结果。

(4)若A和a基因位于X染色体上,在某个时间点统计甲种群中XAXA个体占42%,XAXa个体占6%,XaXa个体占2%,XAY个体占45%,XaY个体占5%,则该种群中Xa基因频率为_____。

7.Ⅰ、随着抗生素的人均用量增多,细菌耐药率也逐年提高。为宣传滥用抗生素的危害提供科研证据,微生物社团开展了如下“抗生素对细菌选择作用”的实验,请回答有关问题。

取少量大肠杆菌的培养液,均匀涂在培养皿内的培养基上,再放上4片含有链霉素(抗生素)的圆形滤纸,而后在无菌适宜条件培养12~16h,滤纸片周围出现抑制大肠杆菌生长的环圈(简称抑菌圈,见下图)。测量并记录抑菌图的直径并取平均值,记为n1。再从抑菌圈边缘的菌落上挑取细菌,重复上述步骤,培养至第五代。测量并记录每一代抑菌圈直径的平均值(n2~n5)。由实验数据可以推测出:大肠杆菌对链霉素的抗药性逐代增强。

(1)根据抑菌圈大小可判定药物抑菌效果,抑菌圈越小,抑菌作用越__________。随着培养代数的增加,抑菌圈直径数据从n2到n5会__________。

(2)大肠杆菌对链霉素的抗药性变异来源于__________。大肠杆菌对链霉素的耐药率逐代提高是_________________的结果。

Ⅱ、如图①为某地区中某种老鼠原种群被一条河分割成甲、乙两个种群后的进化过程图图②为在某段时间内种群甲中的A基因频率的变化情况,请思考回答下列问题。

(3)图①中b过程的实质是______________,其直接作用对象是______________,地球新物种形成必须经过[ ]_____________________。

(4)图②中在__________时间段内甲种群生物发生了进化,在T点时_________(填“是”“否”或“不一定")形成新物种。

(5)若A和a基因位于X染色体上,在某个时间点统计甲种群中XAXA个体占42%、XAXa个体占6%、XaXa个体占2%,XAY个体占45%、XaY个体占5%,则该种群的a基因频率为_________

8.阅读下列材料,分析并回答有关生物进化的问题。材料一人们对沉积岩中发现的已灭绝的剑尾动物化石开展研究,测量了每个个体背甲的长与宽之比并用S表示。下面甲图中P曲线,表示1.5亿年前时该动物S值的分布情况;下面乙图a、b、c曲线,表示1亿年前、分属三个不同地区的、三个不同剑尾动物的群体化石S值的分布情况。

材料二华北某地区的棉花种植面积中90%是转基因抗虫棉,目前一些地方抗虫棉的抗性正在逐渐减弱,棉铃虫虫害发生的程度也在逐年加重。调查发现,棉铃虫的种群中对抗虫棉敏感的个体(GG)逐渐减少,对抗虫棉产生抗性的个体(gg)逐渐增多。

(1)根据材料一,化石为研究生物进化提供了________证据;拉马克认为适应的形成是由于________,达尔文认为适应是________的结果。

(2)根据材料一中S值的变化情况,在1亿年前的三个不同地区中,环境最可能保持不变的是________(填图中曲线字母),最可能出现新种的是________(填图中曲线字母);S值的变化实质反映了________的变化。

(3)根据材料二,抗虫棉的种植对于棉铃虫的生存起到了________作用。如果第一代棉铃虫(在小麦麦田中生长)种群中Gg、gg的个体比例分别为4%和1%,将自由交配后产生的第二代幼虫都集中在抗虫棉田中,则第二代成虫种群中g的基因频率理论上应为________。

(4)根据材料二,实际生产中,人们往往在种植抗虫棉的同时,间隔种植少量非转基因的棉花或其他农作物,供棉铃虫取食。这种做法的主要目的是________。

(5)综合材料一、二,适应具有________的特点,________导致生物多样性的形成。

答案以及解析

1.答案:(1)协同进化

(2)生殖隔离

(3)花粉管通道法;Ti质粒的T-DNA;农杆菌中的Ti质粒上的T-DNA可携带目的基因转移至受体细胞,并整合到受体细胞染色体DNA上

(4)外源基因的mRNA与入侵的PRSV的RNA特异性的结合并使其降解

(5)可以大大减少杀虫剂的使用:减轻农药残留的问题(答出一点即可)

解析:(1)植物在与病毒的长期斗争中进化出了多种多样的抗病毒机制,这是它们之间协同进化的结果。

(2)番木瓜与其他植物之间不能发生遗传物质交换,说明它们之间存在生殖隔离,因此很难通过常规的杂交方法将抗病毒的基因转移到番木瓜栽培品种中。

(3)花粉管通道法是我国科学家独创的将目的基因导入受体细胞的方法。由于农杆菌中的Ti质粒上的T-DNA可将携带的目的基因转移至受体细胞,并整合到受体细胞的染色体DNA上,因此可以用农杆菌转化法将Rep整合到农杆菌Ti质粒的T-DNA上。

(4)由题意可推测,外源基因的mRNA与入侵的PRSV的RNA特异性的结合并使其降解。

(5)抗PRSV的转基因番木瓜的推广意义有可以大大减少杀虫剂的使用;减轻农药残留的问题等。

2.答案:(1)受体;高

(2)①蝙蝠RaTG13;②突变具有不定向性,非同义突变个体产生的新性状可能不适应环境,从而被淘汰(合理即可)

(3)①A;②L;前;L;基因频率

解析:(1)病毒包膜上的某些蛋白质可以与宿主细胞表面的特异性受体发生特异性识别并结合,进而侵染细胞;RNA病毒多为单链,且RNA没有DNA稳定,因此RNA病毒的突变率较高。(2)①根据系统发生树,SARS-CoV-2与蝙蝠RaTG13由同一支系分化出来,推测蝙蝠RaTG13与SARS-CoV-2亲缘关系最近。②突变具有不定向性,并且环境会淘汰不适应环境者,在环境条件基本不变的前提下,非同义突变可能会使病毒承受更大的被淘汰的风险,因此检测得到的SARS-CoV-2的非同义突变率/同义突变率<1。

(3)①其他近缘冠状病毒的28144位点与S型病毒相同,与L型病毒不同,所研究的103株SARS-CoV-2中约70%是L型病毒,约30%是S型病毒,这说明L型病毒实际上可能是由S型病毒进化而来。②患者主要感染的病毒是占比较大的L型病毒,尤其在2020.1.7前更明显,L型病毒占比达96.2%;2020.1.7后,L型病毒占比降低,S型病毒的占比上升,L型病毒面临淘汰的压力更大,在选择的作用下,SARS-CoV-2毒株群体基因频率发生了定向改变。

3.答案:(1)种群中有少数个体对杀虫剂具有抗药性

(2)遗传;选择;基因频率

(3)更换杀虫剂的种类

(4)生殖隔离

(5)遗传

(6)C

解析:(1)从A点到B点,在施用杀虫剂的初期,某些害虫具有抗药性变异,故害虫种群密度急剧下降,但仍有极少数个体得以生存。

(2)由于这种抗药性变异是可以遗传的,使害虫种群的抗药性增加,种群数量增多,因此从B点到C点曲线回升。在这个过程中,农药对害虫起选择作用,自然选择是定向的,是通过农药与害虫之间的生存斗争实现的,而生物进化的实质是种群基因频率的改变。

(3)如果A到D为农药防治期,这说明在C点时,农民在使用农药时最可能采取的措施是改用了其他种类的农药,大部分害虫由于不具有该种农药的抗药性而被淘汰。

(4)将两岸甲虫放在一起饲养,发现这两个种群的甲虫可以交配并产生小甲虫,但小甲虫不育,说明了两种甲虫之间存在生殖隔离。

(5)甲虫种群基因型共有5种,因此反映生物多样性中的遗传多样性。

(6)根据题意和图示分析可知:EE的个体繁殖成功率最低,其次是Ee,说明在选择过程中,EE和Ee的个体会越来越少,而ee的个体会越来越多,因此,该种群经多代选择后三种基因型频率最可能是C项所示。

4.答案:(1)所有鳉鱼所含有的全部基因;突变和基因重组

(2)生殖隔离;物种;基因多样性

(3)低温导致甲水草幼苗或种子有丝分裂过程中纺锤体形成受到抑制,进而导致染色体组成倍增加形成四倍体水草乙

(4)50%;25%;52.4%;没有

解析:(1)种群中的全部个体所含有的全部基因统称为基因库,故D湖中的所有鳉鱼所含有的全部基因称为鳉鱼种群的基因库。现代生物进化理论认为突变和基因重组是生物进化的原材料,其中突变包括基因突变和染色体变异。

(2)虽然A、B两湖的鳉鱼(a和b)能进行交配且产生后代,但其后代高度不育,所以A、B两湖的鳉鱼产生了生殖隔离,它们属于两个物种。来自C、D两湖的鳉鱼(c和d)交配,能生育具有正常生殖能力的子代,说明C、D两湖的鳉鱼还是同一个物种,没有产生生殖隔离,因此体现的是基因多样性。

(3)根据甲、乙的基因完全相同,染色体数乙是甲的二倍,且乙的植株较硕大,说明乙是由甲经过染色体加倍形成的多倍体,即乙是四倍体,形成的原因可能是:低温导致甲水草幼苗或种子有丝分裂过程中纺锤体形成受到抑制,进而导致染色体组成倍增加形成四倍体水草乙。

(4)根据A的基因频率为50%,可知a的基因频率也为50%,群体中AA的个体占25%,Aa的个体占50%,aa的个体占25%,假设开始鳉鱼的种群数量为200只(AA为50只、Aa为100只、aa为50只),环境变化后,基因型为AA、Aa的个体数量在一年后各增加10%,基因型为aa的个体数量减少10%,则AA的数量为55只,Aa的数量为110只,aa的数量为45只,所以一年后A的基因频率=(110+55×2)÷(55×2+110×2+45×2)≈52.4%。基因频率改变,只能说明生物进化了,由于各个基因型的个体仍然可以进行基因交流,所以没有进化形成新物种。

5.答案:(1)存在;随着住院患者人均抗生素使用量逐年增加,细菌对该抗生素的耐药率升高

(2)从进化的角度来看,细菌中本来就存在具有抗药性的个体,抗生素对细菌的抗药性进行了定向选择,具有抗药性的细菌存活下来,并繁殖后代,经过长时间选择,细菌的耐药率逐渐升高(意思对即可)

(3)可以提醒医生换用其他抗菌药物,避免主要目标菌对这种抗菌药物的耐药率进一步升高(合理即可)

(4)不盲目使用抗生素

解析:(1)根据表中数据可知,2005~2008年,随着住院患者该类抗生素的人均使用量逐年增加,患者体内某种细菌对该类抗生素的耐药率也逐年增加,显然二者存在一定的关联。

(2)从进化的角度来看,细菌中本来就存在着抗药性的差异,抗生素的作用是对细菌进行选择,抗药性强的细菌存活下来的机会更大,并能够繁殖后代,后代中具有抗药性的个体会逐渐增多,经过长时间选择,细菌的耐药率逐渐升高。

(3)当某抗菌药物的主要目标菌耐药率超过30%时,医疗机构及时将这一预警信息进行通报,这样做的合理性表现在可以提醒医生换用其他抗菌药物,避免主要目标菌对这种抗菌药物的耐药性进一步增强。

(4)针对细菌对新药的耐药性不断提高的现象,我们的做法应该是不盲目使用抗生素,这样有利于控制细菌的耐药性,降低研发、使用抗生素的成本。

6.答案:(1)种群的基因频率;隔离

(2)QR;不一定

(3)自然选择;自然选择;生物进化

(4)10%

解析:(1)分析图1:①~⑥表明物种形成过程中变异是不定向的,这与突变和基因重组有关;a表示地理隔离,b表示自然选择,c表示生殖隔离。分析图2:图中QR时间段内甲种群中基因A的频率发生改变,说明该时间段内甲种群生物发生了进化。图1中b过程中,自然选择定向改变种群的基因频率,隔离是新物种形成的必要条件。

(2)生物进化时种群基因频率定向改变,图中QR时间段内种群基因频率改变,说明该时间段内甲种群生物发生了进化;新物种形成的标志是产生生殖隔离,从图中无法判断出T时刻是否形成生殖隔离,因此在T时间时不一定形成新物种。

(3)适应是自然选择的结果,有利变异逐代积累,生物不断进化出新类型;变异是随机的、不定向的,自然选择决定生物进化的方向,导致种群基因频率定向改变;生物进化导致生物多样性的形成。

(4)将不同基因型的个体所占的比例转换为整数送行计算,假设该种群共有100个个体,则XAXA个体数目为42,XAXa个体数目为6,XaXa个体数目为2,XAY个体数目为45,XaY个体数目为5,则该种群中Xa基因频率为(6+2×2+5)÷(42×2+6×2+2×2+45+5)×100%=10%。

7.答案:(1)弱;逐渐变小

(2)基因突变;链霉素对大肠杆菌抗药性进行了定向选择

(3)定向改变种群的基因频率;生物个体的表现型;c生殖隔离

(4)QR;不一定

(5)10%

解析:(1)新型冠状病毒为RNA病毒,说明其遗传物质是RNA,RNA的基本组成单位是核糖核苷酸,由于病毒为非细胞生物,专性寄生物,因此合成病毒蛋白所需的原料是宿主细胞提供的,其中合成病毒蛋白质的原料是宿主细胞内的氨基酸。

(2)根据肽链的长短可判断,过程a即翻译过程中核糖体的移动方向为从左到右,多个核糖体相继结合在同一个mRNA分子上合成多条相同的肽链,即在共同的模板上同时合成多条肽链,显然提高了蛋白质合成过程的效率。

(3)过程b、c是RNA复制过程,碱基配对发生在A和U、G和C之间,即发生的配对方式为A和U配对、G和C配对。

(4)结合图示可知,新冠病毒进入人体细胞中之后首先进行翻译过程,而后进行RNA复制,

(5)目前新型冠状病毒已发现"德尔塔"、"奥密克戎"等多种变异株,体现了基因突变具有不定向性的特点。新型冠状病毒的遗传物质是RNA,由于RNA为单链结构,结构不稳定,因而容易发生突变。

8.答案:(1)直接;用进废退和获得性遗传;自然选择

(2)a;c;基因频率

(3)选择;1(100%)

(4)减缓棉铃虫抗性基因频率增加的速度

(5)普遍性和相对性;协同进化

解析:(1)根据材料一,化石为研究生物进化提供了直接证据;拉马克认为适应的形成是由于用进废退和获得性遗传,达尔文认为适应是自然选择的结果。

(2)根据材料一中S值的变化情况,在1亿年前的三个不同地区中,环境最可能保持不变的是a,因为a曲线的趋势与P曲线一致,最可能出现新种的是c,因为c曲线中出现了两个波峰,与P曲线有很大的差异;S值的变化实质反映了种群基因频率的变化。

(3)根据材料二,抗虫棉的种植对于棉铃虫的生存起到了选择作用。如果第一代棉铃虫(在小麦麦田中生长)种群中Gg、gg的个体比例分别为4%和1%,将自由交配后产生的第二代幼虫都集中在抗虫棉田中,对抗虫棉产生抗性的个体(gg)可以存活,则第二代成虫种群中g的基因频率理论上应为1(100%)。

(4)根据材料二,实际生产中,人们往往在种植抗虫棉的同时,间隔种植少量非转基因的棉花或其他农作物,供棉铃虫取食。这种做法的主要目的是减缓棉铃虫抗性基因频率增加的速度。

(5)综合材料一、二,适应具有普遍性和相对性的特点,协同进化导致生物多样性的形成

——2024届高考生物二轮复习遗传与进化大题集训

1.番木瓜是岭南四大名果之一,其极易受变异性很强的RNA环斑病毒(PRSV)侵染而减产。研究人员发现了4个番木瓜环斑病毒毒株,其中“黄点花叶”株是优势毒株。他们将这个毒株的复制酶基因(Rep)转入番木瓜细胞内,培育出具有高度抗PRSV的转基因番木瓜品系——“华农1号”,成为中国商品化生产的第1例转基因果树作物。请回答下列问题。

(1)植物在与病毒的长期斗争中进化出了多种多样的抗病毒机制,这是它们之间____的结果。

(2)番木瓜在我国没有近源的相关物种,由于存在_____,它没有与其他植物发生遗传物质交换的可能性,因此很难通过常规的杂交方法将抗病毒的基因转移到番木瓜栽培品种中。

(3)转基因番木瓜为PRSV的防治提供了新方法。将Rep导入到番木瓜细胞中可采用我国科学家独创的_____;也可利用农杆菌转化法将Rep整合到农杆菌上原因是_____。

(4)研究人员在进一步研究转基因番木瓜抗PRSV的机制时发现,该外源基因在不接种病毒或转基因植株未受到病毒侵染的前提下,能检测到外源基因的mRNA;但当受到病毒侵染后,转基因植株中反面检测不到。根据上述信息,试推测转基因番木瓜抗PRSV的可能作用机制是____。

(5)经检测,转基因番木瓜“华农1号”在生态环境和食品安全性上都是安全的。因此抗PRSV的转基因番木瓜的推广意义有_______(答出一点即可)。

2.新型冠状病毒(SARS-CoV-2)是一种具有包膜结构的RNA病毒,由其引发的新冠肺炎(COVID-19)严重威胁人体健康。请回答问题:

(1)SARS-CoV-2通过其包膜上的刺突糖蛋白S与宿主细胞表面的__________特异结合,从而侵染细胞。与DNA病毒相比,RNA病毒的突变率较__________(填“高”或“低”)。

(2)2020年3月,中国科研团队对SARS-CoV-2与近缘冠状病毒的基因组保守序列进行测序,并计算出有关序列中的突变率,构建了系统发生树(图1),对SARS-CoV-2的进化进行了解读。

①系统发生树显示__________与SARS-CoV-2亲缘关系最近。

②若突变不改变氨基酸序列则为同义突变,若突变导致氨基酸序列改变则为非同义突变。检测病毒基因组的碱基序列发现,在环境条件几乎不变的前提下,SARS-CoV-2的非同义突变率/同义突变率<1,请从进化的角度解释原因______________________________。

(3)研究人员分析来自公共数据库103株SARS-CoV-2的基因组,发现在一个保守序列的28144位点参与编码的氨基酸,约70%的病毒为亮氨酸(L),定义该类病毒为L型病毒,约30%的病毒为丝氨酸(S),定义该类病毒为S型病毒。

①通过与其他近缘冠状病毒的该保守序列进行比较,发现其他近缘冠状病毒在28144位点与S型病毒相同,而与L型病毒不同,据此初步推测________。

A.L型病毒由S型病毒进化而来

B.S型病毒由L型病毒进化而来

C.S型病毒和L型病毒无亲缘关系

②按照从患者体内提取病毒的时间和病毒类型,对SARS-CoV-2进行统计。结果(图2)显示,患者主要感染的是__________型病毒,尤其在2020年1月7日__________更明显。科研人员据此推测该类型病毒的传播能力更强、潜伏期更短,随着医疗和隔离措施的加强,__________型病毒面临的淘汰压力更大,SARS-CoV-2毒株群体的__________发生了定向改变,病毒类型所占比例发生了变化。

3.某时期,在一条大河的南岸的大块农田中发生某种甲虫的虫害,承包土地的农民起初在农田里喷洒某种杀虫剂R,取得较好的效果,但几年后又不得不以放养青蛙来代替喷洒农药。如图为在该段时期内这种甲虫种群密度变化示意图,据图回答下列问题。

(1)从A点到B点,在施用杀虫剂的初期,害虫种群密度急剧下降,但仍有极少数个体得以生存,原因是_____。

(2)从B点到C点曲线回升的原因是这种抗药性的变异是可以_____的,通过一代代的积累,使害虫种群的抗药性增强了,在这个过程中,农药对害虫起_____作用,农药对害虫所起作用的实质就是定向地改变害虫种群中的_____,向抗药性强的方向演化。

(3)如果A到D都为农药防治期,这说明在C点时,农民在使用农药时可能采取了某种措施,这种措施最可能是_____。

(4)若在这条大河的北岸也发现了与南岸的甲虫外形很相似的甲虫种群,将两岸甲虫放在一起饲养,发现这两个种群的甲虫可以交配并产生小甲虫,但小甲虫不育,这说明两个种群之间存在_____。

(5)大河南岸的马铃薯地和玉米地里都有这种甲虫种群,经检测发现它们的基因型共有5种,这反映了生物多样性中的_____多样性。

(6)某种群中EE、Ee、ce的基因型频率见下图,图中阴影部分表示繁殖成功率低的个体。则该种群经多代选择后三种基因型频率最可能是_____。

A. B.

C. D.

4.一万多年前,内华达州比现在湿润得多,气候也较为寒冷,许多湖泊(A、B、C、D)通过纵横交错的小溪流连结起来,湖中有不少鳉鱼。以后,气候逐渐干旱,小溪流渐渐消失,形成了若干个独立的湖泊,各湖泊生活的锵鱼形态差异也变得明显(分别称为a、b、c、d鳉鱼)。下图为内华达州1万多年以来湖泊地质的变化示意图。

(1)一万多年后,D湖中的_____________________________称为鳉鱼种群的基因库;现代生物进化理论认为______________________为生物的进化提供原材料。

(2)现在,有人将四个湖泊中的一些鳉鱼混合养殖,结果发现:A、B两湖的鳉鱼(a和b)能进行交配且产生后代,但其后代高度不育,说明a、b鳉鱼之间存在_________,它们属于两个_________(填“物种”或“种群”);来自C、D两湖的鳉鱼(c和d)交配,能生育具有正常生殖能力的子代,且子代之间存在一定的性状差异,这体现了生物多样性中的_________(填“基因多样性”“物种多样性”或“生态系统多样性”)。

(3)在5000年前,A湖的浅水滩生活着甲水草(二倍体),如今科学家发现了另一些植株较硕大的乙水草,经基因组分析,甲、乙两水草完全相同;经染色体组分析,水草甲含有18对同源染色体,水草乙的染色体组数是水草甲的2倍。则乙水草产生的原因最可能是______________________。

(4)如果C湖泊中鳉鱼体色有黑色和浅灰色,其为一对相对性状,黑色基因A的基因频率为50%,则浅灰色基因a的基因频率为_______,aa个体约占________。环境变化后,鳉鱼种群中基因型为AA、Aa的个体数量在一年后各增加10%,基因型为aa的个体数量减少10%,则一年后A的基因频率为_________(保留一位小数),该种群_________(填“有”或“没有”)进化成一个新物种。

5.碳青霉烯类抗生素是治疗重度感染的一类药物。如表为2005~2008年,该类抗生素在某医院住院患者中的人均使用量以及从患者体内分离得到的某种细菌对该类抗生素的耐药率变化。据表回答下列问题。

年份

2005

2006

2007

2008

住院患者该类抗生素的人均使用量/g

0.074

0.12

0.14

0.19

某种细菌对该类抗生素的耐药率/%

2.6

6.11

10.9

25.5

(1)你认为这种细菌耐药率的变化与抗生素的使用量之间_____(填“存在”或“不存在”)关联,依据是_____。

(2)试从进化的角度解释耐药率升高的原因:_____。

(3)我国卫生部门建立了全国抗菌药物临床应用监测网和细菌耐药监测网,并要求医疗机构开展细菌耐药监测工作,建立细菌耐药预警机制。例如,当某抗菌药物的主要目标细菌耐药率超过30%时,医疗机构应及时将这一预警信息进行通报。分析这一要求的合理性:_____。

(4)人类不断研发和使用新的抗生素,细菌对新药的耐药性也在不断提高,二者之间仿佛发生了一场竞赛。作为这场竞赛的参与者,作为普通人,我们可以做到_____(答出一条即可)。

6.如图1为某地区中某老鼠种群被一条河分割成甲、乙两个种群后的进化过程图,图2为在某段时间内种群甲中的A基因频率的变化情况,请回答下列问题。

(1)图1中b过程中,自然选择使_____发生定向改变,新物种形成的必要条件是_____。

(2)图2中在_____时间段内甲种群生物发生了进化,在T时刻_____(填“是”“否”或“不一定”)形成新物种。

(3)适应是_____的结果;_____决定生物进化的方向;生物多样性是_____的结果。

(4)若A和a基因位于X染色体上,在某个时间点统计甲种群中XAXA个体占42%,XAXa个体占6%,XaXa个体占2%,XAY个体占45%,XaY个体占5%,则该种群中Xa基因频率为_____。

7.Ⅰ、随着抗生素的人均用量增多,细菌耐药率也逐年提高。为宣传滥用抗生素的危害提供科研证据,微生物社团开展了如下“抗生素对细菌选择作用”的实验,请回答有关问题。

取少量大肠杆菌的培养液,均匀涂在培养皿内的培养基上,再放上4片含有链霉素(抗生素)的圆形滤纸,而后在无菌适宜条件培养12~16h,滤纸片周围出现抑制大肠杆菌生长的环圈(简称抑菌圈,见下图)。测量并记录抑菌图的直径并取平均值,记为n1。再从抑菌圈边缘的菌落上挑取细菌,重复上述步骤,培养至第五代。测量并记录每一代抑菌圈直径的平均值(n2~n5)。由实验数据可以推测出:大肠杆菌对链霉素的抗药性逐代增强。

(1)根据抑菌圈大小可判定药物抑菌效果,抑菌圈越小,抑菌作用越__________。随着培养代数的增加,抑菌圈直径数据从n2到n5会__________。

(2)大肠杆菌对链霉素的抗药性变异来源于__________。大肠杆菌对链霉素的耐药率逐代提高是_________________的结果。

Ⅱ、如图①为某地区中某种老鼠原种群被一条河分割成甲、乙两个种群后的进化过程图图②为在某段时间内种群甲中的A基因频率的变化情况,请思考回答下列问题。

(3)图①中b过程的实质是______________,其直接作用对象是______________,地球新物种形成必须经过[ ]_____________________。

(4)图②中在__________时间段内甲种群生物发生了进化,在T点时_________(填“是”“否”或“不一定")形成新物种。

(5)若A和a基因位于X染色体上,在某个时间点统计甲种群中XAXA个体占42%、XAXa个体占6%、XaXa个体占2%,XAY个体占45%、XaY个体占5%,则该种群的a基因频率为_________

8.阅读下列材料,分析并回答有关生物进化的问题。材料一人们对沉积岩中发现的已灭绝的剑尾动物化石开展研究,测量了每个个体背甲的长与宽之比并用S表示。下面甲图中P曲线,表示1.5亿年前时该动物S值的分布情况;下面乙图a、b、c曲线,表示1亿年前、分属三个不同地区的、三个不同剑尾动物的群体化石S值的分布情况。

材料二华北某地区的棉花种植面积中90%是转基因抗虫棉,目前一些地方抗虫棉的抗性正在逐渐减弱,棉铃虫虫害发生的程度也在逐年加重。调查发现,棉铃虫的种群中对抗虫棉敏感的个体(GG)逐渐减少,对抗虫棉产生抗性的个体(gg)逐渐增多。

(1)根据材料一,化石为研究生物进化提供了________证据;拉马克认为适应的形成是由于________,达尔文认为适应是________的结果。

(2)根据材料一中S值的变化情况,在1亿年前的三个不同地区中,环境最可能保持不变的是________(填图中曲线字母),最可能出现新种的是________(填图中曲线字母);S值的变化实质反映了________的变化。

(3)根据材料二,抗虫棉的种植对于棉铃虫的生存起到了________作用。如果第一代棉铃虫(在小麦麦田中生长)种群中Gg、gg的个体比例分别为4%和1%,将自由交配后产生的第二代幼虫都集中在抗虫棉田中,则第二代成虫种群中g的基因频率理论上应为________。

(4)根据材料二,实际生产中,人们往往在种植抗虫棉的同时,间隔种植少量非转基因的棉花或其他农作物,供棉铃虫取食。这种做法的主要目的是________。

(5)综合材料一、二,适应具有________的特点,________导致生物多样性的形成。

答案以及解析

1.答案:(1)协同进化

(2)生殖隔离

(3)花粉管通道法;Ti质粒的T-DNA;农杆菌中的Ti质粒上的T-DNA可携带目的基因转移至受体细胞,并整合到受体细胞染色体DNA上

(4)外源基因的mRNA与入侵的PRSV的RNA特异性的结合并使其降解

(5)可以大大减少杀虫剂的使用:减轻农药残留的问题(答出一点即可)

解析:(1)植物在与病毒的长期斗争中进化出了多种多样的抗病毒机制,这是它们之间协同进化的结果。

(2)番木瓜与其他植物之间不能发生遗传物质交换,说明它们之间存在生殖隔离,因此很难通过常规的杂交方法将抗病毒的基因转移到番木瓜栽培品种中。

(3)花粉管通道法是我国科学家独创的将目的基因导入受体细胞的方法。由于农杆菌中的Ti质粒上的T-DNA可将携带的目的基因转移至受体细胞,并整合到受体细胞的染色体DNA上,因此可以用农杆菌转化法将Rep整合到农杆菌Ti质粒的T-DNA上。

(4)由题意可推测,外源基因的mRNA与入侵的PRSV的RNA特异性的结合并使其降解。

(5)抗PRSV的转基因番木瓜的推广意义有可以大大减少杀虫剂的使用;减轻农药残留的问题等。

2.答案:(1)受体;高

(2)①蝙蝠RaTG13;②突变具有不定向性,非同义突变个体产生的新性状可能不适应环境,从而被淘汰(合理即可)

(3)①A;②L;前;L;基因频率

解析:(1)病毒包膜上的某些蛋白质可以与宿主细胞表面的特异性受体发生特异性识别并结合,进而侵染细胞;RNA病毒多为单链,且RNA没有DNA稳定,因此RNA病毒的突变率较高。(2)①根据系统发生树,SARS-CoV-2与蝙蝠RaTG13由同一支系分化出来,推测蝙蝠RaTG13与SARS-CoV-2亲缘关系最近。②突变具有不定向性,并且环境会淘汰不适应环境者,在环境条件基本不变的前提下,非同义突变可能会使病毒承受更大的被淘汰的风险,因此检测得到的SARS-CoV-2的非同义突变率/同义突变率<1。

(3)①其他近缘冠状病毒的28144位点与S型病毒相同,与L型病毒不同,所研究的103株SARS-CoV-2中约70%是L型病毒,约30%是S型病毒,这说明L型病毒实际上可能是由S型病毒进化而来。②患者主要感染的病毒是占比较大的L型病毒,尤其在2020.1.7前更明显,L型病毒占比达96.2%;2020.1.7后,L型病毒占比降低,S型病毒的占比上升,L型病毒面临淘汰的压力更大,在选择的作用下,SARS-CoV-2毒株群体基因频率发生了定向改变。

3.答案:(1)种群中有少数个体对杀虫剂具有抗药性

(2)遗传;选择;基因频率

(3)更换杀虫剂的种类

(4)生殖隔离

(5)遗传

(6)C

解析:(1)从A点到B点,在施用杀虫剂的初期,某些害虫具有抗药性变异,故害虫种群密度急剧下降,但仍有极少数个体得以生存。

(2)由于这种抗药性变异是可以遗传的,使害虫种群的抗药性增加,种群数量增多,因此从B点到C点曲线回升。在这个过程中,农药对害虫起选择作用,自然选择是定向的,是通过农药与害虫之间的生存斗争实现的,而生物进化的实质是种群基因频率的改变。

(3)如果A到D为农药防治期,这说明在C点时,农民在使用农药时最可能采取的措施是改用了其他种类的农药,大部分害虫由于不具有该种农药的抗药性而被淘汰。

(4)将两岸甲虫放在一起饲养,发现这两个种群的甲虫可以交配并产生小甲虫,但小甲虫不育,说明了两种甲虫之间存在生殖隔离。

(5)甲虫种群基因型共有5种,因此反映生物多样性中的遗传多样性。

(6)根据题意和图示分析可知:EE的个体繁殖成功率最低,其次是Ee,说明在选择过程中,EE和Ee的个体会越来越少,而ee的个体会越来越多,因此,该种群经多代选择后三种基因型频率最可能是C项所示。

4.答案:(1)所有鳉鱼所含有的全部基因;突变和基因重组

(2)生殖隔离;物种;基因多样性

(3)低温导致甲水草幼苗或种子有丝分裂过程中纺锤体形成受到抑制,进而导致染色体组成倍增加形成四倍体水草乙

(4)50%;25%;52.4%;没有

解析:(1)种群中的全部个体所含有的全部基因统称为基因库,故D湖中的所有鳉鱼所含有的全部基因称为鳉鱼种群的基因库。现代生物进化理论认为突变和基因重组是生物进化的原材料,其中突变包括基因突变和染色体变异。

(2)虽然A、B两湖的鳉鱼(a和b)能进行交配且产生后代,但其后代高度不育,所以A、B两湖的鳉鱼产生了生殖隔离,它们属于两个物种。来自C、D两湖的鳉鱼(c和d)交配,能生育具有正常生殖能力的子代,说明C、D两湖的鳉鱼还是同一个物种,没有产生生殖隔离,因此体现的是基因多样性。

(3)根据甲、乙的基因完全相同,染色体数乙是甲的二倍,且乙的植株较硕大,说明乙是由甲经过染色体加倍形成的多倍体,即乙是四倍体,形成的原因可能是:低温导致甲水草幼苗或种子有丝分裂过程中纺锤体形成受到抑制,进而导致染色体组成倍增加形成四倍体水草乙。

(4)根据A的基因频率为50%,可知a的基因频率也为50%,群体中AA的个体占25%,Aa的个体占50%,aa的个体占25%,假设开始鳉鱼的种群数量为200只(AA为50只、Aa为100只、aa为50只),环境变化后,基因型为AA、Aa的个体数量在一年后各增加10%,基因型为aa的个体数量减少10%,则AA的数量为55只,Aa的数量为110只,aa的数量为45只,所以一年后A的基因频率=(110+55×2)÷(55×2+110×2+45×2)≈52.4%。基因频率改变,只能说明生物进化了,由于各个基因型的个体仍然可以进行基因交流,所以没有进化形成新物种。

5.答案:(1)存在;随着住院患者人均抗生素使用量逐年增加,细菌对该抗生素的耐药率升高

(2)从进化的角度来看,细菌中本来就存在具有抗药性的个体,抗生素对细菌的抗药性进行了定向选择,具有抗药性的细菌存活下来,并繁殖后代,经过长时间选择,细菌的耐药率逐渐升高(意思对即可)

(3)可以提醒医生换用其他抗菌药物,避免主要目标菌对这种抗菌药物的耐药率进一步升高(合理即可)

(4)不盲目使用抗生素

解析:(1)根据表中数据可知,2005~2008年,随着住院患者该类抗生素的人均使用量逐年增加,患者体内某种细菌对该类抗生素的耐药率也逐年增加,显然二者存在一定的关联。

(2)从进化的角度来看,细菌中本来就存在着抗药性的差异,抗生素的作用是对细菌进行选择,抗药性强的细菌存活下来的机会更大,并能够繁殖后代,后代中具有抗药性的个体会逐渐增多,经过长时间选择,细菌的耐药率逐渐升高。

(3)当某抗菌药物的主要目标菌耐药率超过30%时,医疗机构及时将这一预警信息进行通报,这样做的合理性表现在可以提醒医生换用其他抗菌药物,避免主要目标菌对这种抗菌药物的耐药性进一步增强。

(4)针对细菌对新药的耐药性不断提高的现象,我们的做法应该是不盲目使用抗生素,这样有利于控制细菌的耐药性,降低研发、使用抗生素的成本。

6.答案:(1)种群的基因频率;隔离

(2)QR;不一定

(3)自然选择;自然选择;生物进化

(4)10%

解析:(1)分析图1:①~⑥表明物种形成过程中变异是不定向的,这与突变和基因重组有关;a表示地理隔离,b表示自然选择,c表示生殖隔离。分析图2:图中QR时间段内甲种群中基因A的频率发生改变,说明该时间段内甲种群生物发生了进化。图1中b过程中,自然选择定向改变种群的基因频率,隔离是新物种形成的必要条件。

(2)生物进化时种群基因频率定向改变,图中QR时间段内种群基因频率改变,说明该时间段内甲种群生物发生了进化;新物种形成的标志是产生生殖隔离,从图中无法判断出T时刻是否形成生殖隔离,因此在T时间时不一定形成新物种。

(3)适应是自然选择的结果,有利变异逐代积累,生物不断进化出新类型;变异是随机的、不定向的,自然选择决定生物进化的方向,导致种群基因频率定向改变;生物进化导致生物多样性的形成。

(4)将不同基因型的个体所占的比例转换为整数送行计算,假设该种群共有100个个体,则XAXA个体数目为42,XAXa个体数目为6,XaXa个体数目为2,XAY个体数目为45,XaY个体数目为5,则该种群中Xa基因频率为(6+2×2+5)÷(42×2+6×2+2×2+45+5)×100%=10%。

7.答案:(1)弱;逐渐变小

(2)基因突变;链霉素对大肠杆菌抗药性进行了定向选择

(3)定向改变种群的基因频率;生物个体的表现型;c生殖隔离

(4)QR;不一定

(5)10%

解析:(1)新型冠状病毒为RNA病毒,说明其遗传物质是RNA,RNA的基本组成单位是核糖核苷酸,由于病毒为非细胞生物,专性寄生物,因此合成病毒蛋白所需的原料是宿主细胞提供的,其中合成病毒蛋白质的原料是宿主细胞内的氨基酸。

(2)根据肽链的长短可判断,过程a即翻译过程中核糖体的移动方向为从左到右,多个核糖体相继结合在同一个mRNA分子上合成多条相同的肽链,即在共同的模板上同时合成多条肽链,显然提高了蛋白质合成过程的效率。

(3)过程b、c是RNA复制过程,碱基配对发生在A和U、G和C之间,即发生的配对方式为A和U配对、G和C配对。

(4)结合图示可知,新冠病毒进入人体细胞中之后首先进行翻译过程,而后进行RNA复制,

(5)目前新型冠状病毒已发现"德尔塔"、"奥密克戎"等多种变异株,体现了基因突变具有不定向性的特点。新型冠状病毒的遗传物质是RNA,由于RNA为单链结构,结构不稳定,因而容易发生突变。

8.答案:(1)直接;用进废退和获得性遗传;自然选择

(2)a;c;基因频率

(3)选择;1(100%)

(4)减缓棉铃虫抗性基因频率增加的速度

(5)普遍性和相对性;协同进化

解析:(1)根据材料一,化石为研究生物进化提供了直接证据;拉马克认为适应的形成是由于用进废退和获得性遗传,达尔文认为适应是自然选择的结果。

(2)根据材料一中S值的变化情况,在1亿年前的三个不同地区中,环境最可能保持不变的是a,因为a曲线的趋势与P曲线一致,最可能出现新种的是c,因为c曲线中出现了两个波峰,与P曲线有很大的差异;S值的变化实质反映了种群基因频率的变化。

(3)根据材料二,抗虫棉的种植对于棉铃虫的生存起到了选择作用。如果第一代棉铃虫(在小麦麦田中生长)种群中Gg、gg的个体比例分别为4%和1%,将自由交配后产生的第二代幼虫都集中在抗虫棉田中,对抗虫棉产生抗性的个体(gg)可以存活,则第二代成虫种群中g的基因频率理论上应为1(100%)。

(4)根据材料二,实际生产中,人们往往在种植抗虫棉的同时,间隔种植少量非转基因的棉花或其他农作物,供棉铃虫取食。这种做法的主要目的是减缓棉铃虫抗性基因频率增加的速度。

(5)综合材料一、二,适应具有普遍性和相对性的特点,协同进化导致生物多样性的形成

同课章节目录