2024人教版(2019)高中生物学选择性必修2练习题--第3节 生态系统的物质循环(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024人教版(2019)高中生物学选择性必修2练习题--第3节 生态系统的物质循环(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 465.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-03-05 23:04:30 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2024人教版高中生物学选择性必修2

第3节 生态系统的物质循环

A级 必备知识基础练

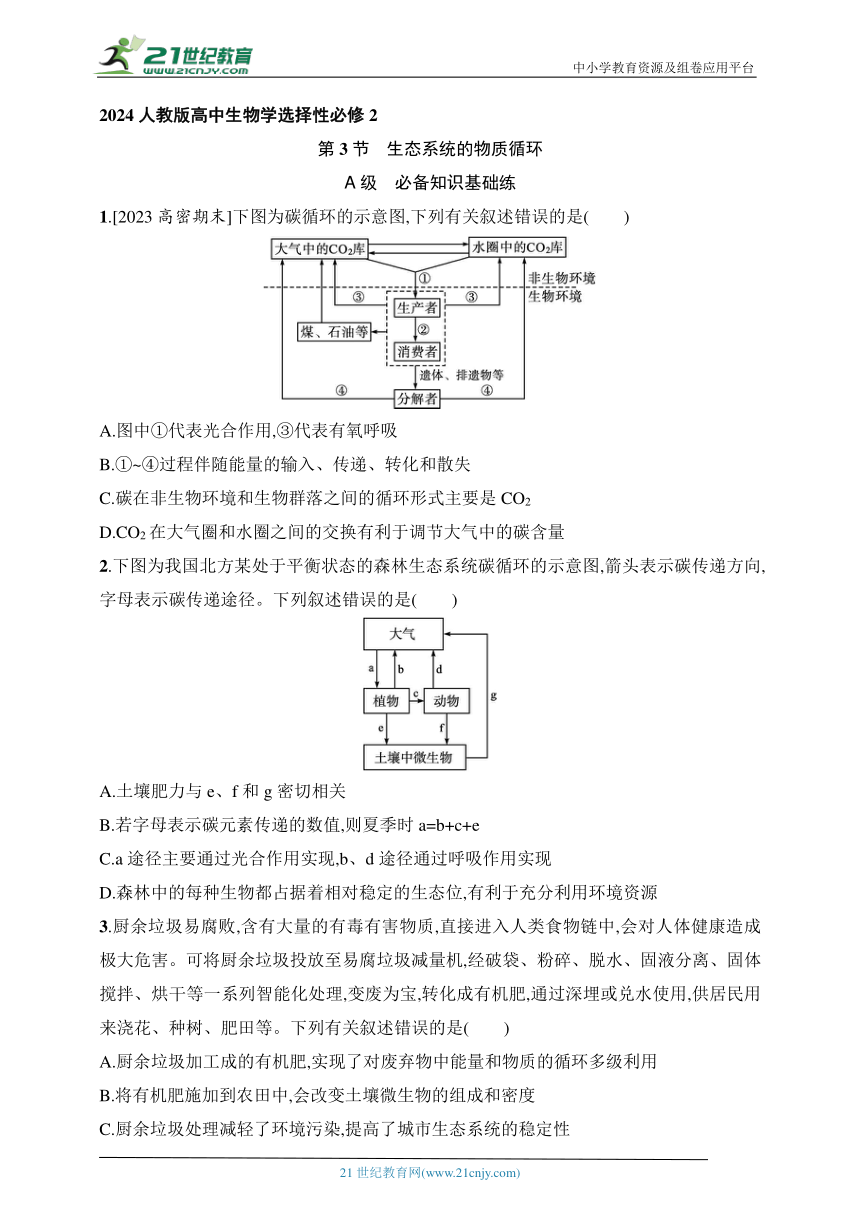

1.[2023高密期末]下图为碳循环的示意图,下列有关叙述错误的是( )

A.图中①代表光合作用,③代表有氧呼吸

B.①~④过程伴随能量的输入、传递、转化和散失

C.碳在非生物环境和生物群落之间的循环形式主要是CO2

D.CO2在大气圈和水圈之间的交换有利于调节大气中的碳含量

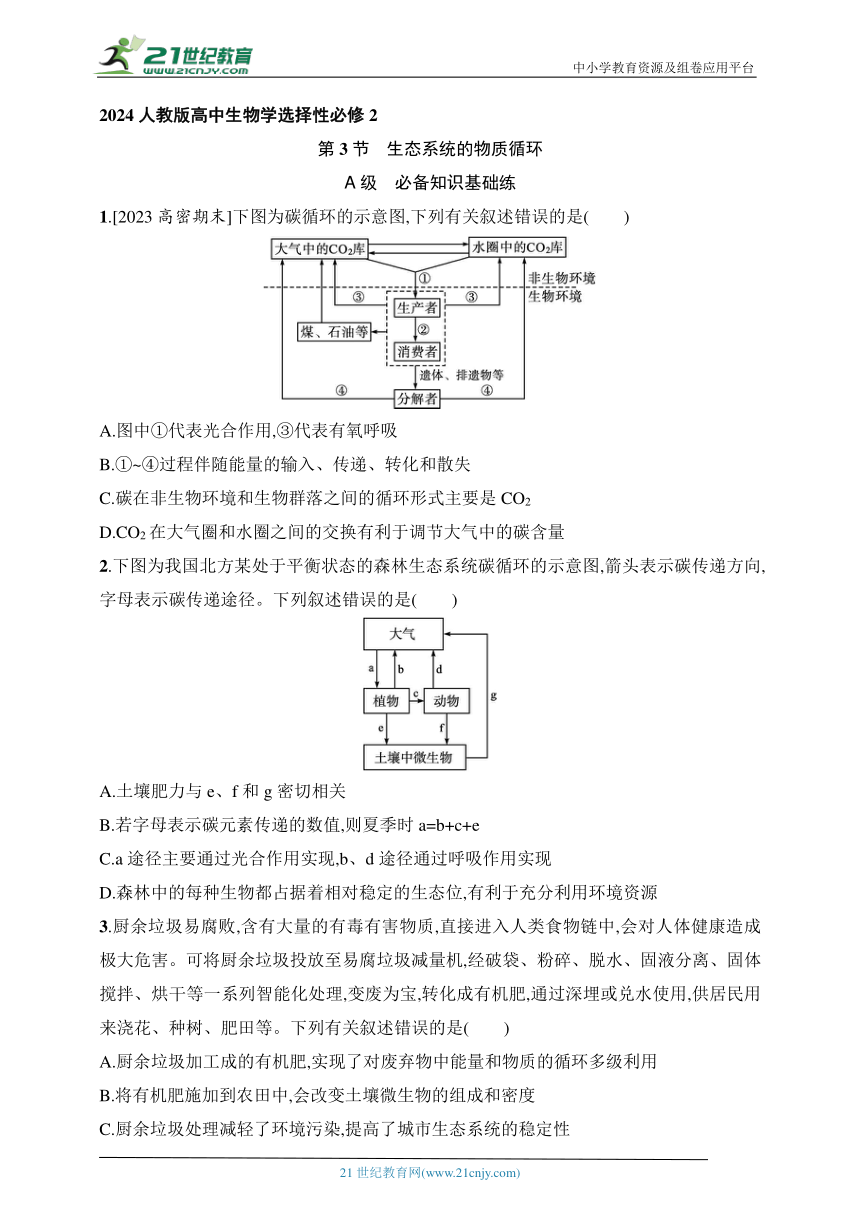

2.下图为我国北方某处于平衡状态的森林生态系统碳循环的示意图,箭头表示碳传递方向,字母表示碳传递途径。下列叙述错误的是( )

A.土壤肥力与e、f和g密切相关

B.若字母表示碳元素传递的数值,则夏季时a=b+c+e

C.a途径主要通过光合作用实现,b、d途径通过呼吸作用实现

D.森林中的每种生物都占据着相对稳定的生态位,有利于充分利用环境资源

3.厨余垃圾易腐败,含有大量的有毒有害物质,直接进入人类食物链中,会对人体健康造成极大危害。可将厨余垃圾投放至易腐垃圾减量机,经破袋、粉碎、脱水、固液分离、固体搅拌、烘干等一系列智能化处理,变废为宝,转化成有机肥,通过深埋或兑水使用,供居民用来浇花、种树、肥田等。下列有关叙述错误的是( )

A.厨余垃圾加工成的有机肥,实现了对废弃物中能量和物质的循环多级利用

B.将有机肥施加到农田中,会改变土壤微生物的组成和密度

C.厨余垃圾处理减轻了环境污染,提高了城市生态系统的稳定性

D.有机肥通过深埋或兑水使用是为了防止造成烧苗

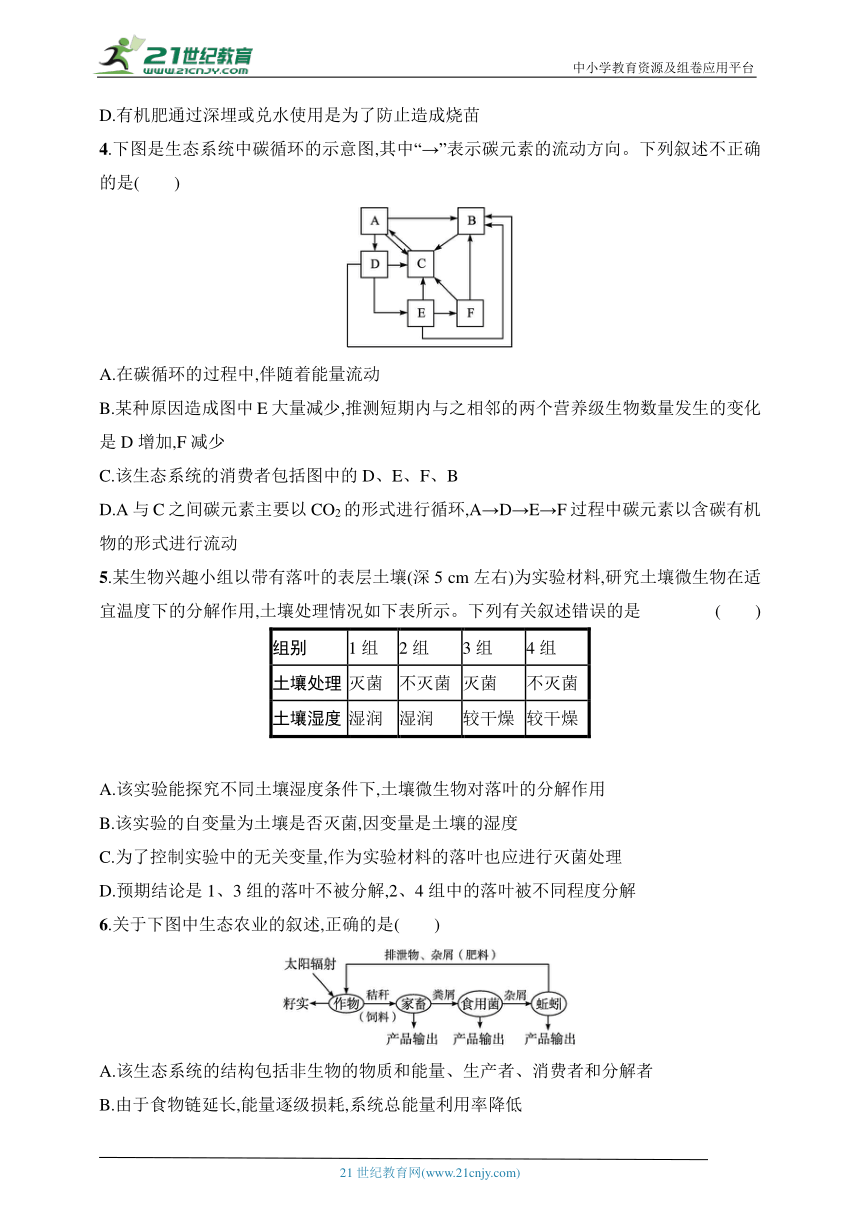

4.下图是生态系统中碳循环的示意图,其中“→”表示碳元素的流动方向。下列叙述不正确的是( )

A.在碳循环的过程中,伴随着能量流动

B.某种原因造成图中E大量减少,推测短期内与之相邻的两个营养级生物数量发生的变化是D增加,F减少

C.该生态系统的消费者包括图中的D、E、F、B

D.A与C之间碳元素主要以CO2的形式进行循环,A→D→E→F过程中碳元素以含碳有机物的形式进行流动

5.某生物兴趣小组以带有落叶的表层土壤(深5 cm左右)为实验材料,研究土壤微生物在适宜温度下的分解作用,土壤处理情况如下表所示。下列有关叙述错误的是 ( )

组别 1组 2组 3组 4组

土壤处理 灭菌 不灭菌 灭菌 不灭菌

土壤湿度 湿润 湿润 较干燥 较干燥

A.该实验能探究不同土壤湿度条件下,土壤微生物对落叶的分解作用

B.该实验的自变量为土壤是否灭菌,因变量是土壤的湿度

C.为了控制实验中的无关变量,作为实验材料的落叶也应进行灭菌处理

D.预期结论是1、3组的落叶不被分解,2、4组中的落叶被不同程度分解

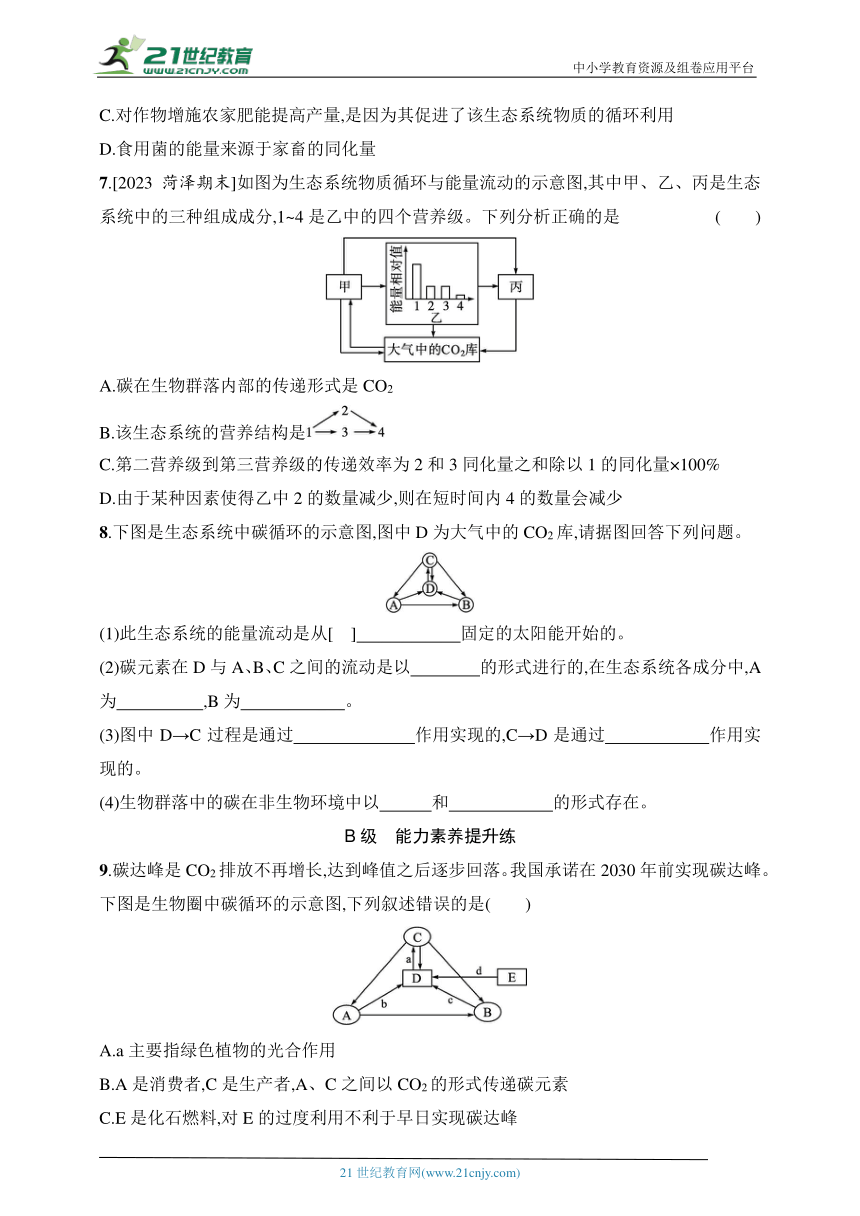

6.关于下图中生态农业的叙述,正确的是( )

A.该生态系统的结构包括非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者

B.由于食物链延长,能量逐级损耗,系统总能量利用率降低

C.对作物增施农家肥能提高产量,是因为其促进了该生态系统物质的循环利用

D.食用菌的能量来源于家畜的同化量

7.[2023菏泽期末]如图为生态系统物质循环与能量流动的示意图,其中甲、乙、丙是生态系统中的三种组成成分,1~4是乙中的四个营养级。下列分析正确的是 ( )

A.碳在生物群落内部的传递形式是CO2

B.该生态系统的营养结构是

C.第二营养级到第三营养级的传递效率为2和3同化量之和除以1的同化量×100%

D.由于某种因素使得乙中2的数量减少,则在短时间内4的数量会减少

8.下图是生态系统中碳循环的示意图,图中D为大气中的CO2库,请据图回答下列问题。

(1)此生态系统的能量流动是从[ ] 固定的太阳能开始的。

(2)碳元素在D与A、B、C之间的流动是以 的形式进行的,在生态系统各成分中,A为 ,B为 。

(3)图中D→C过程是通过 作用实现的,C→D是通过 作用实现的。

(4)生物群落中的碳在非生物环境中以 和 的形式存在。

B级 能力素养提升练

9.碳达峰是CO2排放不再增长,达到峰值之后逐步回落。我国承诺在2030年前实现碳达峰。下图是生物圈中碳循环的示意图,下列叙述错误的是( )

A.a主要指绿色植物的光合作用

B.A是消费者,C是生产者,A、C之间以CO2的形式传递碳元素

C.E是化石燃料,对E的过度利用不利于早日实现碳达峰

D.碳循环过程一定伴随着能量流动,物质循环是能量流动的基础

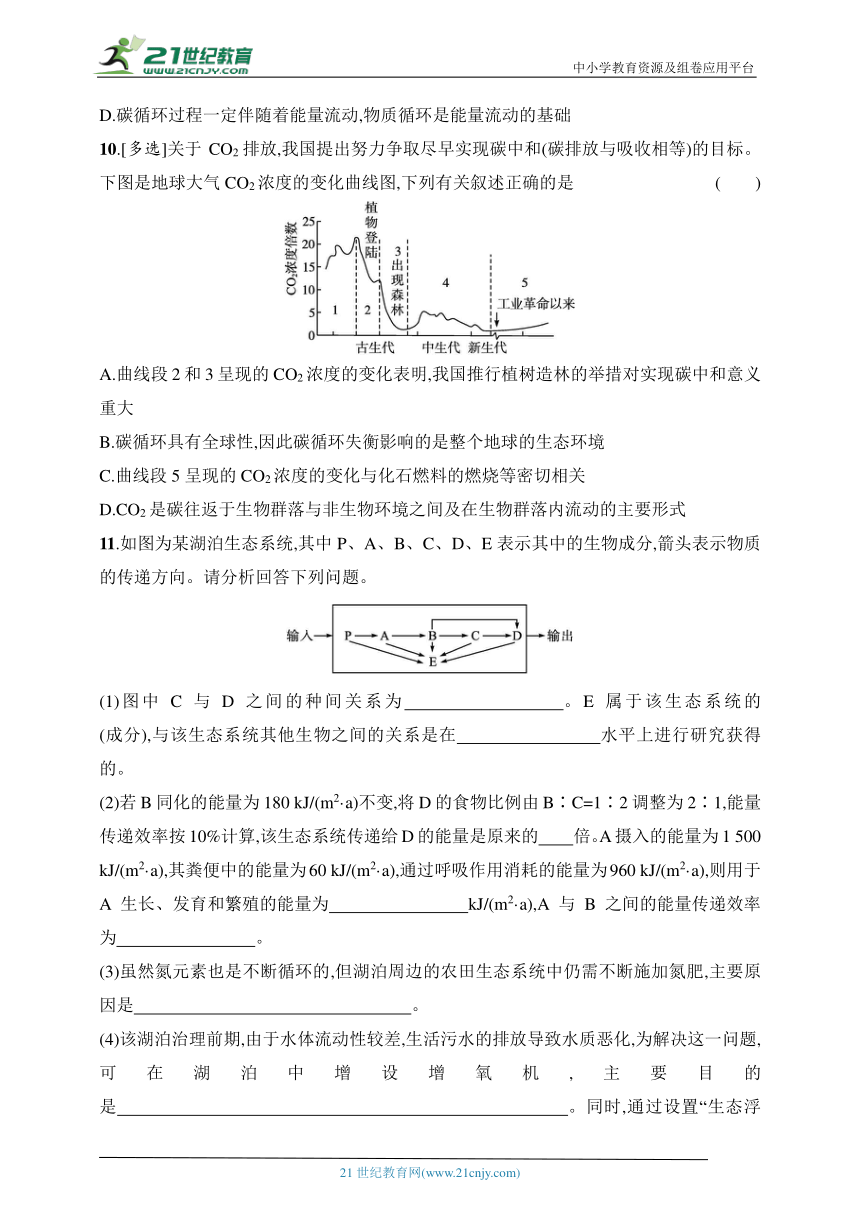

10.[多选]关于CO2排放,我国提出努力争取尽早实现碳中和(碳排放与吸收相等)的目标。下图是地球大气CO2浓度的变化曲线图,下列有关叙述正确的是 ( )

A.曲线段2和3呈现的CO2浓度的变化表明,我国推行植树造林的举措对实现碳中和意义重大

B.碳循环具有全球性,因此碳循环失衡影响的是整个地球的生态环境

C.曲线段5呈现的CO2浓度的变化与化石燃料的燃烧等密切相关

D.CO2是碳往返于生物群落与非生物环境之间及在生物群落内流动的主要形式

11.如图为某湖泊生态系统,其中P、A、B、C、D、E表示其中的生物成分,箭头表示物质的传递方向。请分析回答下列问题。

(1)图中C与D之间的种间关系为 。E属于该生态系统的 (成分),与该生态系统其他生物之间的关系是在 水平上进行研究获得的。

(2)若B同化的能量为180 kJ/(m2·a)不变,将D的食物比例由B∶C=1∶2调整为2∶1,能量传递效率按10%计算,该生态系统传递给D的能量是原来的 倍。A摄入的能量为1 500 kJ/(m2·a),其粪便中的能量为60 kJ/(m2·a),通过呼吸作用消耗的能量为960 kJ/(m2·a),则用于A生长、发育和繁殖的能量为 kJ/(m2·a),A与B之间的能量传递效率为 。

(3)虽然氮元素也是不断循环的,但湖泊周边的农田生态系统中仍需不断施加氮肥,主要原因是 。

(4)该湖泊治理前期,由于水体流动性较差,生活污水的排放导致水质恶化,为解决这一问题,可在湖泊中增设增氧机,主要目的是 。同时,通过设置“生态浮岛”(挺水植物)可减少富营养化的发生概率,主要原因是 和 。

12.探究课题:土壤中农药的分解主要是依赖土壤的物理因素的作用,还是土壤中微生物的分解作用

探究准备:几种有代表性的土壤、较大的容器若干个、灭菌仪器、检测仪器、喷壶、敌草隆(一种除草剂)等。

探究步骤:

(1)选取几种有代表性的土壤混合均匀,等量地分装在相同的容器中;

(2)将容器分成两组,编号为A、B,将A组进行高压蒸汽灭菌处理,B组 ;

(3)分别向A、B两组容器内的土壤上喷施等量的无菌农药“敌草隆”,测定A、B两组土壤中敌草隆的平均含量(M),然后把两组容器放入恒温箱中培养;

(4)六周以后,检测A、B两组容器中“敌草隆”的剩余量并计算各组农药剩余量的平均值(NA、NB)。

结果预测:

(1) ;

(2) ;

(3) 。

探究结论:

(1)该实验中 组为实验组, 组为对照组。

(2)把A、B两组土壤放入温室中培养数周后,测得结果分别为图中的曲线A和B。

①A曲线的形成原因是 ;

②B曲线的形成原因是 ;

③由该结果得到的结论是 。

第3节 生态系统的物质循环

1.A 图中①代表光合作用和化能合成作用,③代表呼吸作用,主要是有氧呼吸,A项错误;①~④过程表示能量的流动过程,伴随能量的输入、传递、转化和散失,B项正确;碳进入生物群落是以CO2的形式,返回非生物环境也是以CO2的形式,即在非生物环境和生物群落之间的循环形式主要是CO2,C项正确;CO2在大气圈与水圈的界面上通过扩散作用相互交换,从而完成碳循环的自我调节,D项正确。

2.B e、f表示动植物的遗体等被分解者利用,g表示分解者的分解作用,土壤肥力与e、f和g密切相关,A项正确;若字母表示碳元素传递的数值,则夏季时植物正常生长,即净光合速率大于0,所以a>b+c+e,B项错误;a表示植物利用CO2的过程,主要通过光合作用实现,b表示植物的呼吸作用,d表示动物的呼吸作用,C项正确;生态位是指一个种群在自然生态系统中,在时间、空间上所占据的位置及其与相关种群之间的功能关系和作用,森林中的每种生物都占据着相对稳定的生态位,有利于充分利用环境资源,D项正确。

3.A 能量不能循环利用,A项错误。

4.C 物质循环和能量流动是同时进行的,因此在碳循环的过程中,伴随着能量流动,A项正确;图示中包含的食物链为A→D→E→F,故若E大量减少,短时间内D增加,F减少,B项正确;D、E、F表示消费者,B表示分解者,C项错误;碳在生物群落与非生物环境之间主要以CO2的形式进行循环,在生物群落内部是以含碳有机物的形式进行流动,因此A与C之间碳元素主要以CO2的形式进行循环,A→D→E→F过程中碳元素以含碳有机物的形式进行流动,D项正确。

5.B 该实验的自变量有两个——土壤是否灭菌和土壤湿度,B项错误。

6.C 生态系统的结构包括非生物的物质和能量、生产者、消费者、分解者以及食物链和食物网,A项错误;图中食用菌和蚯蚓都是分解者,所以没有延长食物链,人们对系统总能量的利用率提高,B项错误;对作物增施农家肥能提高产量是因为其增加了土壤中分解者的数量,促进了该生态系统物质的循环利用,C项正确;食用菌的能量来源于未被家畜同化的秸秆中的能量,D项错误。

7.C 碳在非生物环境和生物群落之间以CO2的形式传递,在生物群落内部的传递形式是有机物,A项错误;生态系统的营养结构是食物链和食物网,包括生产者和消费者,即除了消费者1、2、3、4外,还应包括生产者甲,B项错误;能量传递效率是指相邻两个营养级之间同化量的比值×100%,故第二营养级到第三营养级的传递效率为2和3同化量之和除以1的同化量×100%,C项正确;1属于第二营养级,2、3属于第三营养级,4为第四营养级,由于某种因素使得乙中2的数量减少,因为4还有食物来源3,故短时间内4的数量不会明显减少,D项错误。

8.答案 (1)C 生产者

(2)CO2 消费者 分解者

(3)光合作用和化能合成 呼吸

(4)CO2 碳酸盐

9.B 图中a表示CO2进入生产者(主要是绿色植物)体内的过程,因此,a主要指绿色植物的光合作用,A项正确;结合图示可知,A是消费者,C是生产者,A、C之间以含碳有机物的形式传递碳元素,B项错误;E是化石燃料,化石燃料的燃烧是造成温室效应的主要原因,因此,对E的过度利用不利于早日实现碳达峰,C项正确;碳循环过程一定伴随着能量流动,物质是能量的载体,物质循环是能量流动的基础,能量作为物质循环的动力,驱动物质循环的过程,D项正确。

10.ABC 曲线段2和3中,随着植物登陆、出现森林,植物通过光合作用固定的CO2增多,使CO2浓度下降,表明我国推行植树造林的举措有利于缓解CO2浓度升高的状况,对实现碳中和意义重大,A项正确;碳循环具有全球性,因此碳循环失衡影响的是整个地球生物圈,B项正确;化石燃料的燃烧等会导致大气CO2浓度升高,C项正确;碳主要以CO2的形式往返于生物群落与非生物环境之间,在生物群落内主要以含碳有机物的形式流动,D项错误。

11.答案 (1)种间竞争和捕食(缺一不可) 分解者 群落

(2)1.75 480 12.5%

(3)氮元素不断通过产品输出生态系统

(4)促进需氧型细菌大量繁殖,有利于有机物被彻底氧化分解 挺水植物的根系可吸收水体中的N、Р等无机物 挺水植物可通过遮挡阳光抑制浮游植物的生长繁殖

解析 (1)由图可知,C捕食B,而D既可捕食B也可捕食C,故C和D之间是捕食和种间竞争关系。E是分解者,与该生态系统其他生物之间的关系是在群落水平上进行研究获得的。

(2)当D的食物比例为B∶C=1∶2时,设传递给D的能量为x,则1/3x来自B,2/3x来自C,能量传递效率按10%计算,需要B的能量为1/3x÷10%+2/3x÷10%÷10%=180(kJ·m-2·a-1),则x=18/7;当D的食物比例为B∶C=2∶1时,设传递给D的能量为y,则2/3y来自B,1/3y来自C,能量传递效率按10%计算,需要B的能量为2/3y÷10%+1/3y÷10%÷10%=180(kJ·m-2·a-1),则y=9/2;该生态系统传递给D的能量是原来的y/x=9/2÷18/7=7/4=1.75倍。假设A摄入的能量为a,其粪便中的能量为b,通过呼吸作用消耗的能量为c,用于生长、发育和繁殖的能量为d,则d=a-b-c=1 500-60-960=480(kJ·m-2·a-1),A与B之间的能量传递效率=B的同化量/A的同化量×100%=180/(1 500-60)×100%=12.5%。

(3)虽然氮元素也是不断循环的,但氮元素不断通过产品输出生态系统,因此还要往农田中不断施加氮肥。

(4)该湖泊治理前期,由于水体流动性较差,生活污水的排放导致水质恶化,为解决这一问题,可在湖泊中增设增氧机,这样可促进需氧型细菌大量繁殖,有利于有机物被彻底氧化分解。通过设置“生态浮岛”,挺水植物的根系可吸收水体中的N、Р等无机物,也可通过遮挡阳光抑制浮游植物的生长繁殖,从而减少富营养化的发生概率。

12.答案 探究步骤:(2)不进行灭菌处理

结果预测:(1)当M>NB,M=NA时,说明农药的分解仅是微生物分解的结果 (2)当M>NA,M>NB,NA=NB时,说明农药的分解仅是物理分解的结果 (3)当M>NA,M>NB,NA>NB时,说明农药的分解是物理分解和微生物分解共同作用的结果

探究结论:(1)A B (2)①高压蒸汽灭菌杀死了土壤中的微生物,农药分解较慢 ②没有经过灭菌,土壤中含有微生物,农药分解较快 ③土壤中农药被分解主要依赖微生物的分解作用

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2024人教版高中生物学选择性必修2

第3节 生态系统的物质循环

A级 必备知识基础练

1.[2023高密期末]下图为碳循环的示意图,下列有关叙述错误的是( )

A.图中①代表光合作用,③代表有氧呼吸

B.①~④过程伴随能量的输入、传递、转化和散失

C.碳在非生物环境和生物群落之间的循环形式主要是CO2

D.CO2在大气圈和水圈之间的交换有利于调节大气中的碳含量

2.下图为我国北方某处于平衡状态的森林生态系统碳循环的示意图,箭头表示碳传递方向,字母表示碳传递途径。下列叙述错误的是( )

A.土壤肥力与e、f和g密切相关

B.若字母表示碳元素传递的数值,则夏季时a=b+c+e

C.a途径主要通过光合作用实现,b、d途径通过呼吸作用实现

D.森林中的每种生物都占据着相对稳定的生态位,有利于充分利用环境资源

3.厨余垃圾易腐败,含有大量的有毒有害物质,直接进入人类食物链中,会对人体健康造成极大危害。可将厨余垃圾投放至易腐垃圾减量机,经破袋、粉碎、脱水、固液分离、固体搅拌、烘干等一系列智能化处理,变废为宝,转化成有机肥,通过深埋或兑水使用,供居民用来浇花、种树、肥田等。下列有关叙述错误的是( )

A.厨余垃圾加工成的有机肥,实现了对废弃物中能量和物质的循环多级利用

B.将有机肥施加到农田中,会改变土壤微生物的组成和密度

C.厨余垃圾处理减轻了环境污染,提高了城市生态系统的稳定性

D.有机肥通过深埋或兑水使用是为了防止造成烧苗

4.下图是生态系统中碳循环的示意图,其中“→”表示碳元素的流动方向。下列叙述不正确的是( )

A.在碳循环的过程中,伴随着能量流动

B.某种原因造成图中E大量减少,推测短期内与之相邻的两个营养级生物数量发生的变化是D增加,F减少

C.该生态系统的消费者包括图中的D、E、F、B

D.A与C之间碳元素主要以CO2的形式进行循环,A→D→E→F过程中碳元素以含碳有机物的形式进行流动

5.某生物兴趣小组以带有落叶的表层土壤(深5 cm左右)为实验材料,研究土壤微生物在适宜温度下的分解作用,土壤处理情况如下表所示。下列有关叙述错误的是 ( )

组别 1组 2组 3组 4组

土壤处理 灭菌 不灭菌 灭菌 不灭菌

土壤湿度 湿润 湿润 较干燥 较干燥

A.该实验能探究不同土壤湿度条件下,土壤微生物对落叶的分解作用

B.该实验的自变量为土壤是否灭菌,因变量是土壤的湿度

C.为了控制实验中的无关变量,作为实验材料的落叶也应进行灭菌处理

D.预期结论是1、3组的落叶不被分解,2、4组中的落叶被不同程度分解

6.关于下图中生态农业的叙述,正确的是( )

A.该生态系统的结构包括非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者

B.由于食物链延长,能量逐级损耗,系统总能量利用率降低

C.对作物增施农家肥能提高产量,是因为其促进了该生态系统物质的循环利用

D.食用菌的能量来源于家畜的同化量

7.[2023菏泽期末]如图为生态系统物质循环与能量流动的示意图,其中甲、乙、丙是生态系统中的三种组成成分,1~4是乙中的四个营养级。下列分析正确的是 ( )

A.碳在生物群落内部的传递形式是CO2

B.该生态系统的营养结构是

C.第二营养级到第三营养级的传递效率为2和3同化量之和除以1的同化量×100%

D.由于某种因素使得乙中2的数量减少,则在短时间内4的数量会减少

8.下图是生态系统中碳循环的示意图,图中D为大气中的CO2库,请据图回答下列问题。

(1)此生态系统的能量流动是从[ ] 固定的太阳能开始的。

(2)碳元素在D与A、B、C之间的流动是以 的形式进行的,在生态系统各成分中,A为 ,B为 。

(3)图中D→C过程是通过 作用实现的,C→D是通过 作用实现的。

(4)生物群落中的碳在非生物环境中以 和 的形式存在。

B级 能力素养提升练

9.碳达峰是CO2排放不再增长,达到峰值之后逐步回落。我国承诺在2030年前实现碳达峰。下图是生物圈中碳循环的示意图,下列叙述错误的是( )

A.a主要指绿色植物的光合作用

B.A是消费者,C是生产者,A、C之间以CO2的形式传递碳元素

C.E是化石燃料,对E的过度利用不利于早日实现碳达峰

D.碳循环过程一定伴随着能量流动,物质循环是能量流动的基础

10.[多选]关于CO2排放,我国提出努力争取尽早实现碳中和(碳排放与吸收相等)的目标。下图是地球大气CO2浓度的变化曲线图,下列有关叙述正确的是 ( )

A.曲线段2和3呈现的CO2浓度的变化表明,我国推行植树造林的举措对实现碳中和意义重大

B.碳循环具有全球性,因此碳循环失衡影响的是整个地球的生态环境

C.曲线段5呈现的CO2浓度的变化与化石燃料的燃烧等密切相关

D.CO2是碳往返于生物群落与非生物环境之间及在生物群落内流动的主要形式

11.如图为某湖泊生态系统,其中P、A、B、C、D、E表示其中的生物成分,箭头表示物质的传递方向。请分析回答下列问题。

(1)图中C与D之间的种间关系为 。E属于该生态系统的 (成分),与该生态系统其他生物之间的关系是在 水平上进行研究获得的。

(2)若B同化的能量为180 kJ/(m2·a)不变,将D的食物比例由B∶C=1∶2调整为2∶1,能量传递效率按10%计算,该生态系统传递给D的能量是原来的 倍。A摄入的能量为1 500 kJ/(m2·a),其粪便中的能量为60 kJ/(m2·a),通过呼吸作用消耗的能量为960 kJ/(m2·a),则用于A生长、发育和繁殖的能量为 kJ/(m2·a),A与B之间的能量传递效率为 。

(3)虽然氮元素也是不断循环的,但湖泊周边的农田生态系统中仍需不断施加氮肥,主要原因是 。

(4)该湖泊治理前期,由于水体流动性较差,生活污水的排放导致水质恶化,为解决这一问题,可在湖泊中增设增氧机,主要目的是 。同时,通过设置“生态浮岛”(挺水植物)可减少富营养化的发生概率,主要原因是 和 。

12.探究课题:土壤中农药的分解主要是依赖土壤的物理因素的作用,还是土壤中微生物的分解作用

探究准备:几种有代表性的土壤、较大的容器若干个、灭菌仪器、检测仪器、喷壶、敌草隆(一种除草剂)等。

探究步骤:

(1)选取几种有代表性的土壤混合均匀,等量地分装在相同的容器中;

(2)将容器分成两组,编号为A、B,将A组进行高压蒸汽灭菌处理,B组 ;

(3)分别向A、B两组容器内的土壤上喷施等量的无菌农药“敌草隆”,测定A、B两组土壤中敌草隆的平均含量(M),然后把两组容器放入恒温箱中培养;

(4)六周以后,检测A、B两组容器中“敌草隆”的剩余量并计算各组农药剩余量的平均值(NA、NB)。

结果预测:

(1) ;

(2) ;

(3) 。

探究结论:

(1)该实验中 组为实验组, 组为对照组。

(2)把A、B两组土壤放入温室中培养数周后,测得结果分别为图中的曲线A和B。

①A曲线的形成原因是 ;

②B曲线的形成原因是 ;

③由该结果得到的结论是 。

第3节 生态系统的物质循环

1.A 图中①代表光合作用和化能合成作用,③代表呼吸作用,主要是有氧呼吸,A项错误;①~④过程表示能量的流动过程,伴随能量的输入、传递、转化和散失,B项正确;碳进入生物群落是以CO2的形式,返回非生物环境也是以CO2的形式,即在非生物环境和生物群落之间的循环形式主要是CO2,C项正确;CO2在大气圈与水圈的界面上通过扩散作用相互交换,从而完成碳循环的自我调节,D项正确。

2.B e、f表示动植物的遗体等被分解者利用,g表示分解者的分解作用,土壤肥力与e、f和g密切相关,A项正确;若字母表示碳元素传递的数值,则夏季时植物正常生长,即净光合速率大于0,所以a>b+c+e,B项错误;a表示植物利用CO2的过程,主要通过光合作用实现,b表示植物的呼吸作用,d表示动物的呼吸作用,C项正确;生态位是指一个种群在自然生态系统中,在时间、空间上所占据的位置及其与相关种群之间的功能关系和作用,森林中的每种生物都占据着相对稳定的生态位,有利于充分利用环境资源,D项正确。

3.A 能量不能循环利用,A项错误。

4.C 物质循环和能量流动是同时进行的,因此在碳循环的过程中,伴随着能量流动,A项正确;图示中包含的食物链为A→D→E→F,故若E大量减少,短时间内D增加,F减少,B项正确;D、E、F表示消费者,B表示分解者,C项错误;碳在生物群落与非生物环境之间主要以CO2的形式进行循环,在生物群落内部是以含碳有机物的形式进行流动,因此A与C之间碳元素主要以CO2的形式进行循环,A→D→E→F过程中碳元素以含碳有机物的形式进行流动,D项正确。

5.B 该实验的自变量有两个——土壤是否灭菌和土壤湿度,B项错误。

6.C 生态系统的结构包括非生物的物质和能量、生产者、消费者、分解者以及食物链和食物网,A项错误;图中食用菌和蚯蚓都是分解者,所以没有延长食物链,人们对系统总能量的利用率提高,B项错误;对作物增施农家肥能提高产量是因为其增加了土壤中分解者的数量,促进了该生态系统物质的循环利用,C项正确;食用菌的能量来源于未被家畜同化的秸秆中的能量,D项错误。

7.C 碳在非生物环境和生物群落之间以CO2的形式传递,在生物群落内部的传递形式是有机物,A项错误;生态系统的营养结构是食物链和食物网,包括生产者和消费者,即除了消费者1、2、3、4外,还应包括生产者甲,B项错误;能量传递效率是指相邻两个营养级之间同化量的比值×100%,故第二营养级到第三营养级的传递效率为2和3同化量之和除以1的同化量×100%,C项正确;1属于第二营养级,2、3属于第三营养级,4为第四营养级,由于某种因素使得乙中2的数量减少,因为4还有食物来源3,故短时间内4的数量不会明显减少,D项错误。

8.答案 (1)C 生产者

(2)CO2 消费者 分解者

(3)光合作用和化能合成 呼吸

(4)CO2 碳酸盐

9.B 图中a表示CO2进入生产者(主要是绿色植物)体内的过程,因此,a主要指绿色植物的光合作用,A项正确;结合图示可知,A是消费者,C是生产者,A、C之间以含碳有机物的形式传递碳元素,B项错误;E是化石燃料,化石燃料的燃烧是造成温室效应的主要原因,因此,对E的过度利用不利于早日实现碳达峰,C项正确;碳循环过程一定伴随着能量流动,物质是能量的载体,物质循环是能量流动的基础,能量作为物质循环的动力,驱动物质循环的过程,D项正确。

10.ABC 曲线段2和3中,随着植物登陆、出现森林,植物通过光合作用固定的CO2增多,使CO2浓度下降,表明我国推行植树造林的举措有利于缓解CO2浓度升高的状况,对实现碳中和意义重大,A项正确;碳循环具有全球性,因此碳循环失衡影响的是整个地球生物圈,B项正确;化石燃料的燃烧等会导致大气CO2浓度升高,C项正确;碳主要以CO2的形式往返于生物群落与非生物环境之间,在生物群落内主要以含碳有机物的形式流动,D项错误。

11.答案 (1)种间竞争和捕食(缺一不可) 分解者 群落

(2)1.75 480 12.5%

(3)氮元素不断通过产品输出生态系统

(4)促进需氧型细菌大量繁殖,有利于有机物被彻底氧化分解 挺水植物的根系可吸收水体中的N、Р等无机物 挺水植物可通过遮挡阳光抑制浮游植物的生长繁殖

解析 (1)由图可知,C捕食B,而D既可捕食B也可捕食C,故C和D之间是捕食和种间竞争关系。E是分解者,与该生态系统其他生物之间的关系是在群落水平上进行研究获得的。

(2)当D的食物比例为B∶C=1∶2时,设传递给D的能量为x,则1/3x来自B,2/3x来自C,能量传递效率按10%计算,需要B的能量为1/3x÷10%+2/3x÷10%÷10%=180(kJ·m-2·a-1),则x=18/7;当D的食物比例为B∶C=2∶1时,设传递给D的能量为y,则2/3y来自B,1/3y来自C,能量传递效率按10%计算,需要B的能量为2/3y÷10%+1/3y÷10%÷10%=180(kJ·m-2·a-1),则y=9/2;该生态系统传递给D的能量是原来的y/x=9/2÷18/7=7/4=1.75倍。假设A摄入的能量为a,其粪便中的能量为b,通过呼吸作用消耗的能量为c,用于生长、发育和繁殖的能量为d,则d=a-b-c=1 500-60-960=480(kJ·m-2·a-1),A与B之间的能量传递效率=B的同化量/A的同化量×100%=180/(1 500-60)×100%=12.5%。

(3)虽然氮元素也是不断循环的,但氮元素不断通过产品输出生态系统,因此还要往农田中不断施加氮肥。

(4)该湖泊治理前期,由于水体流动性较差,生活污水的排放导致水质恶化,为解决这一问题,可在湖泊中增设增氧机,这样可促进需氧型细菌大量繁殖,有利于有机物被彻底氧化分解。通过设置“生态浮岛”,挺水植物的根系可吸收水体中的N、Р等无机物,也可通过遮挡阳光抑制浮游植物的生长繁殖,从而减少富营养化的发生概率。

12.答案 探究步骤:(2)不进行灭菌处理

结果预测:(1)当M>NB,M=NA时,说明农药的分解仅是微生物分解的结果 (2)当M>NA,M>NB,NA=NB时,说明农药的分解仅是物理分解的结果 (3)当M>NA,M>NB,NA>NB时,说明农药的分解是物理分解和微生物分解共同作用的结果

探究结论:(1)A B (2)①高压蒸汽灭菌杀死了土壤中的微生物,农药分解较慢 ②没有经过灭菌,土壤中含有微生物,农药分解较快 ③土壤中农药被分解主要依赖微生物的分解作用

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)