2024人教版(2019)高中生物学选择性必修2练习题--第3章测评(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024人教版(2019)高中生物学选择性必修2练习题--第3章测评(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 511.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-03-05 23:05:56 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2024人教版高中生物学选择性必修2

第3章测评

一、选择题(共12小题,每小题3分,共36分。每小题只有一个选项符合题目要求)

1.[2023青岛期末]温带落叶阔叶林的土壤中有较多落叶,且生活着大量小动物和微生物,有以树根汁液为食的蝉幼虫,有以落叶为食的白蚁,白蚁的消化道不能分解纤维素,但白蚁的肠道内生活着能分泌纤维素酶的原生生物披发虫。下列说法错误的是( )

A.一片落叶阔叶林中所有的白杨树构成一个种群,调查其种群密度可以选用样方法

B.蝉幼虫和树木的种间关系是捕食,白蚁和披发虫的种间关系是互利共生

C.白蚁在该生态系统中属于分解者,能将动植物遗体残骸中的有机物分解成无机物

D.该生态系统中,植食性动物所同化的总能量少于植物同化的总能量

2.下列有关生态系统的能量及其生态学原理运用的叙述,正确的是( )

A.最高营养级生物所同化的能量不会再提供给其他生物

B.分解者可以通过分解消费者的粪便,从而获得该消费者所同化的能量

C.为提高作物的产量,可多给作物施用有机肥,实现能量的循环利用

D.可通过增加食物链提高人工生态系统的稳定性,以减少病虫害

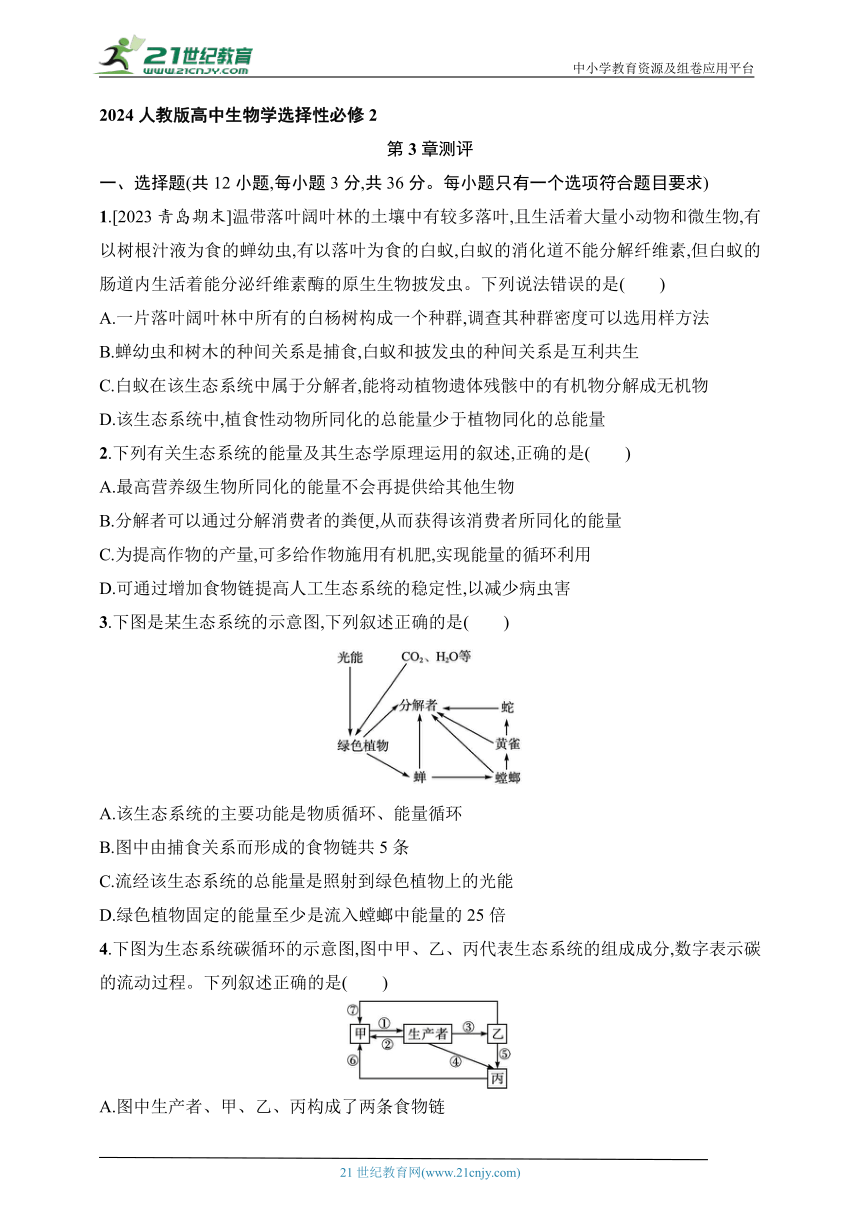

3.下图是某生态系统的示意图,下列叙述正确的是( )

A.该生态系统的主要功能是物质循环、能量循环

B.图中由捕食关系而形成的食物链共5条

C.流经该生态系统的总能量是照射到绿色植物上的光能

D.绿色植物固定的能量至少是流入螳螂中能量的25倍

4.下图为生态系统碳循环的示意图,图中甲、乙、丙代表生态系统的组成成分,数字表示碳的流动过程。下列叙述正确的是( )

A.图中生产者、甲、乙、丙构成了两条食物链

B.大力增强过程①可一定程度缓解温室效应

C.经过程③的碳全部储存于乙体内的有机物中

D.农业上的中耕松土可以加强过程⑦

5.(2023合肥月考)科研人员通过“海马”号ROV海底摄像功能,发现了“海马冷泉”生态系统。“冷泉”其实是海底之下天然气水合物分解后产生的一些流体组分在海底表面的溢出。由于溢出的流体富含甲烷、硫化氢和二氧化碳等组分,可给一些化能自养微生物(细菌和古菌)提供丰富的养分,它滋养了包括从海底菌席等微生物到海底贝类、蟹类、海虾类等高等生物的一个完整生态系统。下列说法正确的是( )

A.流经该生态系统的总能量是生产者所固定的太阳能

B.海底菌席等微生物和海底贝类、蟹类、海虾类构成了生物群落

C.细菌和古菌能够利用甲烷、硫化氢和二氧化碳等组分合成有机物

D.“海马冷泉”这一特殊生态系统只有分解者和消费者,没有生产者

6.下面为生态系统中能量流动图解的部分示意图(字母表示能量的多少),下列相关叙述正确的是( )

A.变温动物的d/c的值一般高于恒温动物

B.生产者与初级消费者之间的能量传递效率为d/a×100%

C.在“草→兔→狼”这一食物链中,狼粪便中的能量属于h

D.图中b=h+c+f

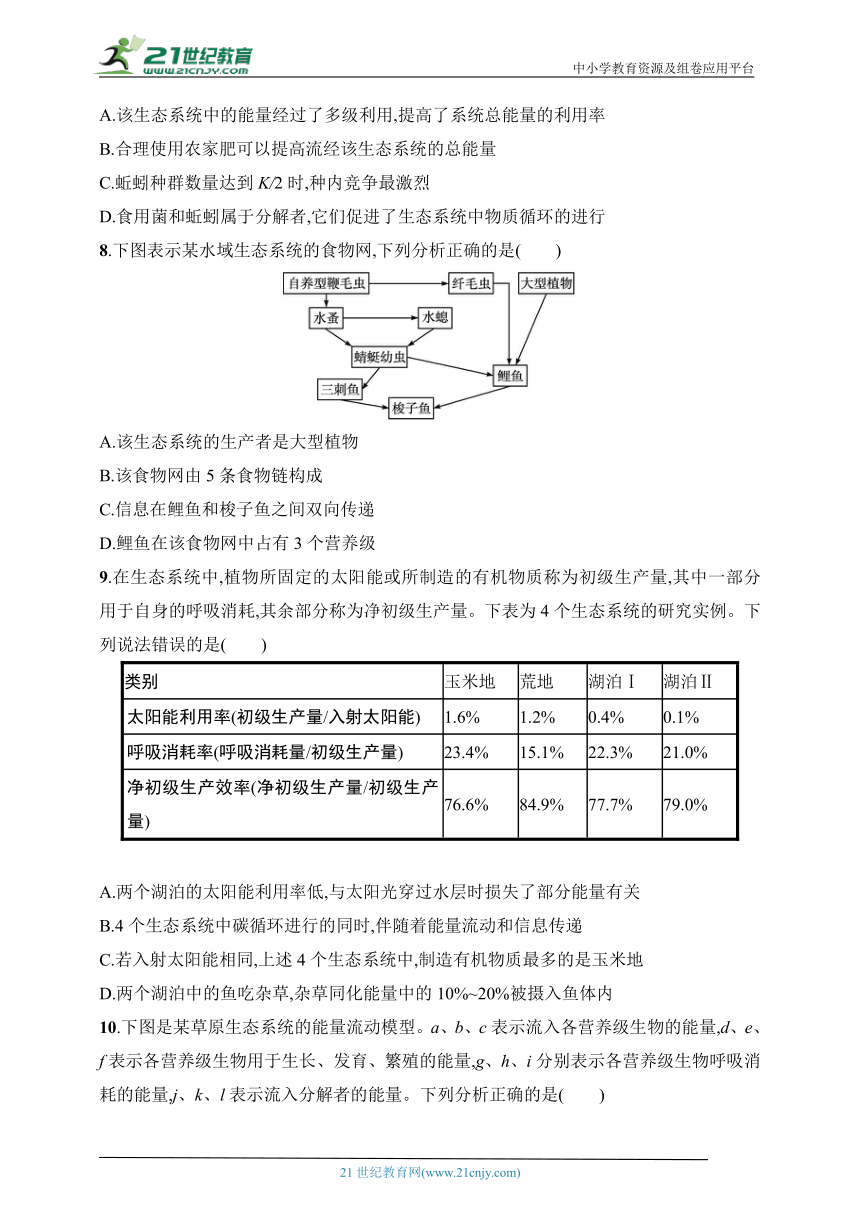

7.图甲是人工设计的生态系统图,图乙是在蚯蚓养殖池中加入一定量食用菌杂屑后蚯蚓种群数量随时间的变化曲线。下列叙述不符合生态学观点的是( )

A.该生态系统中的能量经过了多级利用,提高了系统总能量的利用率

B.合理使用农家肥可以提高流经该生态系统的总能量

C.蚯蚓种群数量达到K/2时,种内竞争最激烈

D.食用菌和蚯蚓属于分解者,它们促进了生态系统中物质循环的进行

8.下图表示某水域生态系统的食物网,下列分析正确的是( )

A.该生态系统的生产者是大型植物

B.该食物网由5条食物链构成

C.信息在鲤鱼和梭子鱼之间双向传递

D.鲤鱼在该食物网中占有3个营养级

9.在生态系统中,植物所固定的太阳能或所制造的有机物质称为初级生产量,其中一部分用于自身的呼吸消耗,其余部分称为净初级生产量。下表为4个生态系统的研究实例。下列说法错误的是( )

类别 玉米地 荒地 湖泊Ⅰ 湖泊Ⅱ

太阳能利用率(初级生产量/入射太阳能) 1.6% 1.2% 0.4% 0.1%

呼吸消耗率(呼吸消耗量/初级生产量) 23.4% 15.1% 22.3% 21.0%

净初级生产效率(净初级生产量/初级生产量) 76.6% 84.9% 77.7% 79.0%

A.两个湖泊的太阳能利用率低,与太阳光穿过水层时损失了部分能量有关

B.4个生态系统中碳循环进行的同时,伴随着能量流动和信息传递

C.若入射太阳能相同,上述4个生态系统中,制造有机物质最多的是玉米地

D.两个湖泊中的鱼吃杂草,杂草同化能量中的10%~20%被摄入鱼体内

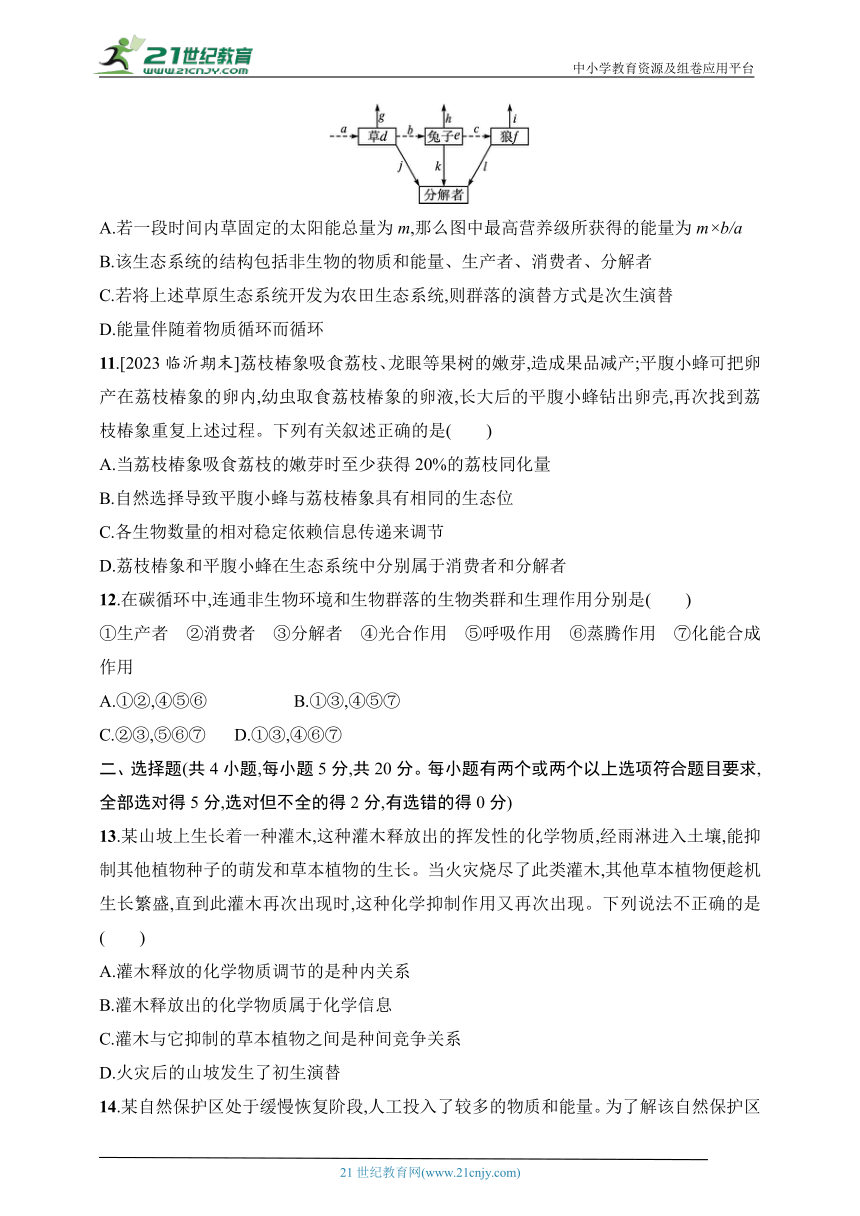

10.下图是某草原生态系统的能量流动模型。a、b、c表示流入各营养级生物的能量,d、e、f表示各营养级生物用于生长、发育、繁殖的能量,g、h、i分别表示各营养级生物呼吸消耗的能量,j、k、l表示流入分解者的能量。下列分析正确的是( )

A.若一段时间内草固定的太阳能总量为m,那么图中最高营养级所获得的能量为m×b/a

B.该生态系统的结构包括非生物的物质和能量、生产者、消费者、分解者

C.若将上述草原生态系统开发为农田生态系统,则群落的演替方式是次生演替

D.能量伴随着物质循环而循环

11.[2023临沂期末]荔枝椿象吸食荔枝、龙眼等果树的嫩芽,造成果品减产;平腹小蜂可把卵产在荔枝椿象的卵内,幼虫取食荔枝椿象的卵液,长大后的平腹小蜂钻出卵壳,再次找到荔枝椿象重复上述过程。下列有关叙述正确的是( )

A.当荔枝椿象吸食荔枝的嫩芽时至少获得20%的荔枝同化量

B.自然选择导致平腹小蜂与荔枝椿象具有相同的生态位

C.各生物数量的相对稳定依赖信息传递来调节

D.荔枝椿象和平腹小蜂在生态系统中分别属于消费者和分解者

12.在碳循环中,连通非生物环境和生物群落的生物类群和生理作用分别是( )

①生产者 ②消费者 ③分解者 ④光合作用 ⑤呼吸作用 ⑥蒸腾作用 ⑦化能合成作用

A.①②,④⑤⑥ B.①③,④⑤⑦

C.②③,⑤⑥⑦ D.①③,④⑥⑦

二、选择题(共4小题,每小题5分,共20分。每小题有两个或两个以上选项符合题目要求,全部选对得5分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)

13.某山坡上生长着一种灌木,这种灌木释放出的挥发性的化学物质,经雨淋进入土壤,能抑制其他植物种子的萌发和草本植物的生长。当火灾烧尽了此类灌木,其他草本植物便趁机生长繁盛,直到此灌木再次出现时,这种化学抑制作用又再次出现。下列说法不正确的是( )

A.灌木释放的化学物质调节的是种内关系

B.灌木释放出的化学物质属于化学信息

C.灌木与它抑制的草本植物之间是种间竞争关系

D.火灾后的山坡发生了初生演替

14.某自然保护区处于缓慢恢复阶段,人工投入了较多的物质和能量。为了解该自然保护区生物的生存情况,科研机构对各营养级能量流动情况进行了定量分析,数据如下表所示,单位:103 kJ/(m2·a)。

生物 类型 能量类型

自身呼吸消耗的能量 甲 未被利用的能量 流入下一营养级的能量 有机物输入的能量

生产者 1 210 256 2 933 868 —

初级消费者 252 88 564 A 192

次级消费者 63 23 B 19 68

三级消费者 18 C 10 — 12

下列叙述不正确的是( )

A.该自然保护区的结构由生产者、各级消费者和分解者构成

B.流入该自然保护区的总能量为5 267×103 kJ/(m2·a)

C.表中“甲”代表流向分解者的能量,“B”的数值为119,“C”的数值为3

D.第二营养级到第三营养级的能量传递效率约为14.7%

15.塞罕坝的自然治理是我国在环境恢复方面取得的伟大成就。塞罕坝人民遵循适地适树的理念,选择适应本地自然条件的多样化树种,打造百万亩异龄、复层、混交样式的近自然森林,实现森林自我调节、更新和演替,最终形成稳定的森林生态系统。下列叙述正确的是( )

A.冬季林场内种群密度的改变主要受温度、食物等因素影响

B.多样化的树种配置有助于提升该地区的物种丰富度

C.塞罕坝林场的建设过程发生的是初生演替

D.异龄、复层的造林方式有助于提高林场的自我调节能力

16.孝感地区盛产板栗,但板栗的大量废弃枝条和落叶乱堆乱放占用土地,被焚烧后污染环境。为解决此问题,区政府建设了“生态桥”工程,将废弃物加工成有机肥后施加到果园土壤中,减轻污染的同时提高了板栗的产量。下列相关叙述不正确的是( )

A.“生态桥”工程的实施,促进了生态系统的物质的循环利用

B.将有机肥施加到果园中,不会改变土壤微生物的组成和密度

C.将废弃物加工成有机肥,实现了果树对废弃物中能量的循环利用

D.果园属于人工生态系统,稳定性通常高于当地的自然生态系统

三、非选择题(共3小题,共44分)

17.(14分)下图为某农田生态系统以及对秸秆进行进一步利用的示意图,请据图回答有关问题。

(1)流经此生态系统的总能量是 ;与自然生态系统相比,该系统的优势主要是 。

(2)秸秆利用后产生的废渣可以还田,其中的有机物可被 分解,产生的 可用于植物的光合作用,提高农作物的产量。

(3)若蛇的食物有1/5来自蛙,4/5来自鼠,则从理论上讲,蛇每增加1 kg体重,至少需要消耗水稻 kg;农田中的生物可以通过捕食与被捕食传递信息,体现了信息传递在生态系统中的作用是 。

18.(15分)[2023盐城期末]鱼类的食物组成是鱼类生态学研究的一个重要内容。科研人员对富营养化条件下太湖主要鱼类的食物组成进行取样研究,绘制的部分食物关系如下图(微囊藻属于蓝细菌,能产生毒素)。请据图回答下列问题。

(1)图中没有表示出的生态系统的组成成分有 ,生态系统的营养结构是指 。

(2)富营养化的湖泊中蓝细菌大量繁殖,鱼类喜食的浮游植物如鱼鳞藻、脆杆藻逐渐减少,可能原因是蓝细菌竞争 等生存资源的能力强,以及蓝细菌产生的 抑制了鱼鳞藻、脆杆藻的生长繁殖。

(3)鲢鱼主要生活在水体上层,鲚鱼、银鱼主要生活在水体中上层,鲤鱼、鲫鱼主要生活在水体底层,这体现了群落的 结构,其主要意义是 ,鲚鱼主要摄食枝角类浮游动物,银鱼主要摄食桡足类浮游动物,这有利于减弱两者之间的 强度。

(4)太湖银鱼、白鱼、白虾俗称“太湖三白”,由于过度捕捞,1995年后太湖鱼类的优势种由白鱼替换成了鲚鱼,这说明人类的活动会改变群落演替的 。这一变化更容易引发藻爆发,是因为鲚鱼数量的增长会增加对 的摄食,有利于蓝细菌的繁殖。

(5)该食物网中的鲤鱼属于第 营养级。

19.(15分)在某海水立体养殖的深海网箱中,表层养殖海带等大型藻类,中层养殖以细小浮游植物、有机碎屑等为食的牡蛎、扇贝和以小鱼、贝类、有机碎屑为食的黑鲪、六线鱼,底层养殖以底栖藻类、生物遗体残骸、有机碎屑为食的海参。深海网箱中各营养级的能量流动图解如下图所示,M、N表示营养级,各数值代表能量值,单位为kJ/(m2·a)。

(1)研究人员将深海网箱作为生态系统进行研究,其依据是 。

(2)图中流经整个生态系统的总能量为 kJ/(m2·a);M用于生长、发育和繁殖的能量为 kJ/(m2·a);由M到N的传递效率为 %(保留一位小数)。M、N营养级生物的摄食量中均有一部分未被同化的能量,这部分能量的最终去向是 。

(3)海水立体养殖模式运用了群落的空间结构原理,依据这一原理进行海水立体养殖的优点是 。在构建海水立体养殖生态系统时,需考虑所养殖生物的环境容纳量、种间关系等因素,从而确立每种生物之间的合适比例,这样做的目的是 。

第3章测评

1.B 生活在一定区域内同种生物的全部个体就是种群,一片落叶阔叶林中所有的白杨树构成一个种群,一般调查植物的种群密度常用样方法,A项正确。蝉幼虫是以植物的树根汁液为食,属于体外寄生;互利共生是指两种生物长期共同生活在一起,相互依存,彼此有利,故白蚁和披发虫的种间关系是互利共生,B项错误。白蚁以落叶为食,属于分解者,分解者在生态系统中的作用是能将动植物遗体残骸中的有机物分解成无机物,C项正确。植食性动物是第二营养级,植物为第一营养级,第二营养级的总能量低于第一营养级,这体现了能量流动具有逐级递减的特点,D项正确。

2.D 最高营养级生物所同化的能量可被分解者获取,A项错误;消费者的粪便中含有的能量属于上一营养级生物的同化量,不属于消费者的同化量,B项错误;为提高作物的产量,可多给作物施用有机肥,实现物质的循环利用,生态系统的能量不能循环利用,C项错误;增加食物链可提高人工生态系统的稳定性,能减少病虫害,D项正确。

3.D 生态系统的主要功能是物质循环和能量流动。图中显示只有1条食物链:绿色植物→蝉→螳螂→黄雀→蛇。流经该生态系统的总能量是生产者固定的太阳能总量。能量传递效率为10%~20%,绿色植物固定的能量至少是流入螳螂中能量的5×5=25(倍)。

4.B 图中甲为大气中的CO2库,乙为消费者,丙为分解者,大气中的CO2库、分解者不参与食物链的组成;①②分别表示生产者的光合作用与呼吸作用,大力增强过程①可以减少大气中的CO2,缓解温室效应;③为消费者的摄入,摄入量=同化量+粪便量;⑦为消费者的呼吸作用,中耕松土不能加强过程⑦。

5.C 该生态系统的生产者是化能自养微生物,是利用化学反应放出的能量将无机物转变为有机物,因此流经该生态系统的总能量是生产者所固定的无机物中的化学能而不是光能,A项错误;生物群落是指一定范围内所有生物的集合体,包括海底菌席等微生物、海底贝类、蟹类、海虾类和化能自养微生物等,B项错误;细菌和古菌是化能自养微生物,能够利用甲烷、硫化氢和二氧化碳等组分合成有机物,C项正确;“海马冷泉”这一特殊生态系统有分解者、消费者和生产者,D项错误。

6.A 与恒温动物相比,变温动物不需消耗更多的能量维持体温,所以呼吸作用消耗的能量少,有机物的积累量较多,d/c值高,A项正确;生产者与初级消费者之间的能量传递效率为c/a×100%,B项错误;在“草→兔→狼”这一食物链中,狼粪便中的能量是未被狼同化的能量,是兔同化能量的一部分,属于c,兔粪便中的能量是h,C项错误;摄入的能量有两个去路,一是被同化,二是存于粪便之中不被同化,故图中b=h+c,D项错误。

7.C 流经该生态系统的总能量是生产者固定的太阳能,农家肥被分解者分解产生的CO2和矿质元素提高了植物的光合作用效率,因此可以提高流经该生态系统的总能量。种群数量达到K值时,种群数量最大,种内竞争最激烈,种群数量在K/2时,种群增长速率最大。

8.C 该生态系统的生产者是大型植物和自养型鞭毛虫,A项错误;图中食物网由6条食物链构成,B项错误;鲤鱼和梭子鱼的种间关系是捕食,两者之间的信息传递是双向的,C项正确;鲤鱼在该食物网中占有4个营养级,分别是第二、三、四、五营养级,D项错误。

9.D 两个湖泊中有很多的水生植物,而这些植物接受的太阳能需要穿过水层,据此可推知,两个湖泊的太阳能利用率低,与太阳光穿过水层时损失了部分能量有关,A项正确;4个生态系统中碳循环进行的同时,伴随着能量流动和信息传递,B项正确;若入射太阳能相同,上述4个生态系统中,制造有机物质最多的是玉米地,因为玉米地的太阳能利用率最高,C项正确;能量传递效率是指两营养级同化量之比,第一营养级不只有杂草,第二营养级也不只有鱼,故不能说杂草同化能量中的10%~20%被摄入鱼体内,D项错误。

10.C 由于a、b、c表示流入各营养级生物的能量,一段时间内草固定的太阳能总量为m,则图中最高营养级所获得的能量为m×b/a×c/b=m×c/a,A项错误;该生态系统的结构包括组成成分(非生物的物质和能量、生产者、消费者、分解者)以及食物链和食物网,B项错误;若将上述草原生态系统开发为农田生态系统,则群落的演替方式是次生演替,C项正确;能量流动的特点是单向流动、逐级递减,不能伴随着物质循环而循环,D项错误。

11.C 能量传递效率为10%~20%,发生在相邻两个营养级之间,而不是个体与个体之间,A项错误;平腹小蜂把卵产在荔枝椿象的卵内,幼虫取食荔枝椿象的卵液,平腹小蜂与荔枝椿象是寄生关系,二者的生态位不同,B项错误;生态系统的信息传递能够调节种间关系,维持生态平衡,所以各生物数量的相对稳定依赖信息传递来调节,C项正确;荔枝椿象和平腹小蜂在生态系统中都属于消费者,D项错误。

12.B 在碳循环中,生产者通过光合作用或化能合成作用将CO2转化为有机物进入生物群落,分解者则通过呼吸作用把有机物变成无机物返回非生物环境。

13.AD 由于该灌木释放出的化学物质能抑制其他植物的生长和种子萌发,故调节的是种间关系,A项错误;灌木释放出的化学物质属于化学信息,B项正确;灌木与它抑制的植物之间的关系是种间竞争,C项正确;火灾后的山坡土壤中仍存有其他植物的种子和繁殖体,发生的演替属于次生演替,D项错误。

14.AB 非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者是生态系统的组成成分,A项错误。流入自然保护区的总能量=生产者固定的能量+有机物输入的能量,为1 210+256+2 933+868+192+68+12=5 539×103 (kJ·m-2·a-1),B项错误。表中“甲”代表流向分解者的能量,初级消费者流入下一营养级的能量为A,A=868+192-252-88-564=156×103 (kJ·m-2·a-1);次级消费者未被利用的能量为B,B=156+68-63-23-19=119×103 (kJ·m-2·a-1);三级消费者流向分解者的能量为C,C=19+12-18-10=3×103 (kJ·m-2·a-1),C项正确。第二营养级到第三营养级的能量传递效率=第三营养级同化量/第二营养级同化量×100%=156/(868+192)×100%≈14.7%,D项正确。

15.ABD 种群密度受到自然条件的制约,冬季林场内种群密度的改变主要受温度、食物等因素影响,A项正确;多样化的树种配置有利于增加物种的数目,可以提高物种丰富度,B项正确;由于该区域具备土壤和一定的植被条件,故该演替是次生演替,C项错误;异龄、复层的造林方式改善了群落中的年龄结构和垂直结构,大大提高了群落的复杂性,有利于提高林场的自我调节能力,D项正确。

16.BCD “将废弃物加工成有机肥后施加到果园土壤中”,说明促进了果园生态系统的物质循环,A项正确;将有机肥施加到果园中,因为有机肥可作为微生物的营养物质,故有机肥的施入会改变土壤微生物的组成和密度,B项错误;将废弃物加工成有机肥,实现了果树对废弃物中能量的多级利用,能量不能循环利用,C项错误;果园属于人工生态系统,稳定性的维持通常靠人的作用,物种多样性低,自我调节能力弱,其稳定性不会高于当地的自然生态系统,D项错误。

17.答案 (1)水稻固定太阳能的总量 实现了物质和能量的多级利用,提高了能量的利用率

(2)分解者 CO2和无机盐

(3)45 调节种间关系,维持生态系统的稳定

解析 (1)流经生态系统的总能量是生产者固定的太阳能。观察题图可知,该农业生态系统实现了物质和能量的多级利用。(3)计算至少消耗的植物的量,应选择20%的能量传递效率。

18.答案 (1)分解者、非生物的物质和能量 食物链和食物网

(2)阳光 毒素

(3)垂直 可充分利用空间、食物等环境资源 (种间)竞争

(4)速度和方向 (枝角类)浮游动物

(5)二

解析 (1)生态系统的组成成分是非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者,图示食物链只有生产者和消费者,故没有表示出的生态系统的组成成分有分解者、非生物的物质和能量;生态系统的营养结构是指食物链和食物网。

(2)在富营养化的湖泊中,蓝细菌和鱼鳞藻、脆杆藻等植物都属于生产者,它们之间是竞争关系,蓝细菌在竞争阳光等生存资源时能力更强,且蓝细菌能产生毒素,因此蓝细菌能大量繁殖,鱼鳞藻、脆杆藻的生长繁殖受到抑制。

(3)鲢鱼主要生活在水体上层,鲚鱼、银鱼主要生活在水体中上层,鲤鱼、鲫鱼主要生活在水体底层,出现了分层现象,这体现了群落的垂直结构;垂直结构可充分利用空间、食物等环境资源;鲚鱼、银鱼等都以浮游动物为食,它们之间是竞争关系,但鲚鱼主要摄食枝角类浮游动物,银鱼主要摄食桡足类浮游动物,这有利于减弱两者之间的竞争强度。

(4)人类的活动会改变群落演替的速度和方向,使演替朝着不同于自然演替的速度和方向进行;鲚鱼主要摄食枝角类浮游动物,浮游动物以浮游植物(蓝细菌等)为食,鲚鱼数量增长会增加对(枝角类)浮游动物的摄食,有利于蓝细菌的繁殖。

(5)该食物网中的鲤鱼以水生植物为食,故属于第二营养级。

19.答案 (1)深海网箱是由各类生物组成的生物群落和非生物环境相互作用而形成的统一整体,属于生态系统

(2)24 017 10 110 6.5 被分解者分解后以热能的形式散失

(3)能充分利用空间和资源 维持生态系统的稳定性,保持养殖产品的持续高产(或实现生态效益和经济效益)

解析 (1)生态系统是指由生物群落和非生物环境相互作用而形成的统一整体,深海网箱属于一个生态系统。

(2)流经整个生态系统的总能量为生产者固定的太阳能加上有机饲料中的化学能,生产者固定的太阳能=呼吸作用消耗的能量(6 553)+分解者分解利用的能量(6 561)+流向下一营养级的能量(3 281)=16 395(kJ·m-2·a-1),有机饲料中的化学能为7 622 kJ/(m2·a),所以流经整个生态系统的总能量为24 017 kJ/(m2·a)。M用于生长、发育和繁殖的能量为=分解者分解利用的能量(9 224)+流向下一营养级的能量(886)=10 110(kJ·m-2·a-1)。M的同化量=呼吸作用消耗的能量(3 619)+分解者分解利用的能量(9 224)+流向下一营养级的能量(886)=13 729(kJ·m-2·a-1),N的同化量=来自M的能量=886(kJ·m-2·a-1),由M到N的传递效率为=886/13 729×100%≈6.5%。M、N营养级生物的摄食量中均有一部分未被同化的能量,这部分能量的最终去向是被分解者分解后以热能的形式散失。

(3)海水立体养殖利用了群落结构的特点,优点是能充分利用空间和资源;由于空间和资源是有限的,所以在构建海水立体养殖生态系统时,需考虑所养殖生物的环境容纳量、种间关系等因素,从而确定每种生物之间的合适比例,维持生态系统的稳定性,保持养殖产品的持续高产。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2024人教版高中生物学选择性必修2

第3章测评

一、选择题(共12小题,每小题3分,共36分。每小题只有一个选项符合题目要求)

1.[2023青岛期末]温带落叶阔叶林的土壤中有较多落叶,且生活着大量小动物和微生物,有以树根汁液为食的蝉幼虫,有以落叶为食的白蚁,白蚁的消化道不能分解纤维素,但白蚁的肠道内生活着能分泌纤维素酶的原生生物披发虫。下列说法错误的是( )

A.一片落叶阔叶林中所有的白杨树构成一个种群,调查其种群密度可以选用样方法

B.蝉幼虫和树木的种间关系是捕食,白蚁和披发虫的种间关系是互利共生

C.白蚁在该生态系统中属于分解者,能将动植物遗体残骸中的有机物分解成无机物

D.该生态系统中,植食性动物所同化的总能量少于植物同化的总能量

2.下列有关生态系统的能量及其生态学原理运用的叙述,正确的是( )

A.最高营养级生物所同化的能量不会再提供给其他生物

B.分解者可以通过分解消费者的粪便,从而获得该消费者所同化的能量

C.为提高作物的产量,可多给作物施用有机肥,实现能量的循环利用

D.可通过增加食物链提高人工生态系统的稳定性,以减少病虫害

3.下图是某生态系统的示意图,下列叙述正确的是( )

A.该生态系统的主要功能是物质循环、能量循环

B.图中由捕食关系而形成的食物链共5条

C.流经该生态系统的总能量是照射到绿色植物上的光能

D.绿色植物固定的能量至少是流入螳螂中能量的25倍

4.下图为生态系统碳循环的示意图,图中甲、乙、丙代表生态系统的组成成分,数字表示碳的流动过程。下列叙述正确的是( )

A.图中生产者、甲、乙、丙构成了两条食物链

B.大力增强过程①可一定程度缓解温室效应

C.经过程③的碳全部储存于乙体内的有机物中

D.农业上的中耕松土可以加强过程⑦

5.(2023合肥月考)科研人员通过“海马”号ROV海底摄像功能,发现了“海马冷泉”生态系统。“冷泉”其实是海底之下天然气水合物分解后产生的一些流体组分在海底表面的溢出。由于溢出的流体富含甲烷、硫化氢和二氧化碳等组分,可给一些化能自养微生物(细菌和古菌)提供丰富的养分,它滋养了包括从海底菌席等微生物到海底贝类、蟹类、海虾类等高等生物的一个完整生态系统。下列说法正确的是( )

A.流经该生态系统的总能量是生产者所固定的太阳能

B.海底菌席等微生物和海底贝类、蟹类、海虾类构成了生物群落

C.细菌和古菌能够利用甲烷、硫化氢和二氧化碳等组分合成有机物

D.“海马冷泉”这一特殊生态系统只有分解者和消费者,没有生产者

6.下面为生态系统中能量流动图解的部分示意图(字母表示能量的多少),下列相关叙述正确的是( )

A.变温动物的d/c的值一般高于恒温动物

B.生产者与初级消费者之间的能量传递效率为d/a×100%

C.在“草→兔→狼”这一食物链中,狼粪便中的能量属于h

D.图中b=h+c+f

7.图甲是人工设计的生态系统图,图乙是在蚯蚓养殖池中加入一定量食用菌杂屑后蚯蚓种群数量随时间的变化曲线。下列叙述不符合生态学观点的是( )

A.该生态系统中的能量经过了多级利用,提高了系统总能量的利用率

B.合理使用农家肥可以提高流经该生态系统的总能量

C.蚯蚓种群数量达到K/2时,种内竞争最激烈

D.食用菌和蚯蚓属于分解者,它们促进了生态系统中物质循环的进行

8.下图表示某水域生态系统的食物网,下列分析正确的是( )

A.该生态系统的生产者是大型植物

B.该食物网由5条食物链构成

C.信息在鲤鱼和梭子鱼之间双向传递

D.鲤鱼在该食物网中占有3个营养级

9.在生态系统中,植物所固定的太阳能或所制造的有机物质称为初级生产量,其中一部分用于自身的呼吸消耗,其余部分称为净初级生产量。下表为4个生态系统的研究实例。下列说法错误的是( )

类别 玉米地 荒地 湖泊Ⅰ 湖泊Ⅱ

太阳能利用率(初级生产量/入射太阳能) 1.6% 1.2% 0.4% 0.1%

呼吸消耗率(呼吸消耗量/初级生产量) 23.4% 15.1% 22.3% 21.0%

净初级生产效率(净初级生产量/初级生产量) 76.6% 84.9% 77.7% 79.0%

A.两个湖泊的太阳能利用率低,与太阳光穿过水层时损失了部分能量有关

B.4个生态系统中碳循环进行的同时,伴随着能量流动和信息传递

C.若入射太阳能相同,上述4个生态系统中,制造有机物质最多的是玉米地

D.两个湖泊中的鱼吃杂草,杂草同化能量中的10%~20%被摄入鱼体内

10.下图是某草原生态系统的能量流动模型。a、b、c表示流入各营养级生物的能量,d、e、f表示各营养级生物用于生长、发育、繁殖的能量,g、h、i分别表示各营养级生物呼吸消耗的能量,j、k、l表示流入分解者的能量。下列分析正确的是( )

A.若一段时间内草固定的太阳能总量为m,那么图中最高营养级所获得的能量为m×b/a

B.该生态系统的结构包括非生物的物质和能量、生产者、消费者、分解者

C.若将上述草原生态系统开发为农田生态系统,则群落的演替方式是次生演替

D.能量伴随着物质循环而循环

11.[2023临沂期末]荔枝椿象吸食荔枝、龙眼等果树的嫩芽,造成果品减产;平腹小蜂可把卵产在荔枝椿象的卵内,幼虫取食荔枝椿象的卵液,长大后的平腹小蜂钻出卵壳,再次找到荔枝椿象重复上述过程。下列有关叙述正确的是( )

A.当荔枝椿象吸食荔枝的嫩芽时至少获得20%的荔枝同化量

B.自然选择导致平腹小蜂与荔枝椿象具有相同的生态位

C.各生物数量的相对稳定依赖信息传递来调节

D.荔枝椿象和平腹小蜂在生态系统中分别属于消费者和分解者

12.在碳循环中,连通非生物环境和生物群落的生物类群和生理作用分别是( )

①生产者 ②消费者 ③分解者 ④光合作用 ⑤呼吸作用 ⑥蒸腾作用 ⑦化能合成作用

A.①②,④⑤⑥ B.①③,④⑤⑦

C.②③,⑤⑥⑦ D.①③,④⑥⑦

二、选择题(共4小题,每小题5分,共20分。每小题有两个或两个以上选项符合题目要求,全部选对得5分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)

13.某山坡上生长着一种灌木,这种灌木释放出的挥发性的化学物质,经雨淋进入土壤,能抑制其他植物种子的萌发和草本植物的生长。当火灾烧尽了此类灌木,其他草本植物便趁机生长繁盛,直到此灌木再次出现时,这种化学抑制作用又再次出现。下列说法不正确的是( )

A.灌木释放的化学物质调节的是种内关系

B.灌木释放出的化学物质属于化学信息

C.灌木与它抑制的草本植物之间是种间竞争关系

D.火灾后的山坡发生了初生演替

14.某自然保护区处于缓慢恢复阶段,人工投入了较多的物质和能量。为了解该自然保护区生物的生存情况,科研机构对各营养级能量流动情况进行了定量分析,数据如下表所示,单位:103 kJ/(m2·a)。

生物 类型 能量类型

自身呼吸消耗的能量 甲 未被利用的能量 流入下一营养级的能量 有机物输入的能量

生产者 1 210 256 2 933 868 —

初级消费者 252 88 564 A 192

次级消费者 63 23 B 19 68

三级消费者 18 C 10 — 12

下列叙述不正确的是( )

A.该自然保护区的结构由生产者、各级消费者和分解者构成

B.流入该自然保护区的总能量为5 267×103 kJ/(m2·a)

C.表中“甲”代表流向分解者的能量,“B”的数值为119,“C”的数值为3

D.第二营养级到第三营养级的能量传递效率约为14.7%

15.塞罕坝的自然治理是我国在环境恢复方面取得的伟大成就。塞罕坝人民遵循适地适树的理念,选择适应本地自然条件的多样化树种,打造百万亩异龄、复层、混交样式的近自然森林,实现森林自我调节、更新和演替,最终形成稳定的森林生态系统。下列叙述正确的是( )

A.冬季林场内种群密度的改变主要受温度、食物等因素影响

B.多样化的树种配置有助于提升该地区的物种丰富度

C.塞罕坝林场的建设过程发生的是初生演替

D.异龄、复层的造林方式有助于提高林场的自我调节能力

16.孝感地区盛产板栗,但板栗的大量废弃枝条和落叶乱堆乱放占用土地,被焚烧后污染环境。为解决此问题,区政府建设了“生态桥”工程,将废弃物加工成有机肥后施加到果园土壤中,减轻污染的同时提高了板栗的产量。下列相关叙述不正确的是( )

A.“生态桥”工程的实施,促进了生态系统的物质的循环利用

B.将有机肥施加到果园中,不会改变土壤微生物的组成和密度

C.将废弃物加工成有机肥,实现了果树对废弃物中能量的循环利用

D.果园属于人工生态系统,稳定性通常高于当地的自然生态系统

三、非选择题(共3小题,共44分)

17.(14分)下图为某农田生态系统以及对秸秆进行进一步利用的示意图,请据图回答有关问题。

(1)流经此生态系统的总能量是 ;与自然生态系统相比,该系统的优势主要是 。

(2)秸秆利用后产生的废渣可以还田,其中的有机物可被 分解,产生的 可用于植物的光合作用,提高农作物的产量。

(3)若蛇的食物有1/5来自蛙,4/5来自鼠,则从理论上讲,蛇每增加1 kg体重,至少需要消耗水稻 kg;农田中的生物可以通过捕食与被捕食传递信息,体现了信息传递在生态系统中的作用是 。

18.(15分)[2023盐城期末]鱼类的食物组成是鱼类生态学研究的一个重要内容。科研人员对富营养化条件下太湖主要鱼类的食物组成进行取样研究,绘制的部分食物关系如下图(微囊藻属于蓝细菌,能产生毒素)。请据图回答下列问题。

(1)图中没有表示出的生态系统的组成成分有 ,生态系统的营养结构是指 。

(2)富营养化的湖泊中蓝细菌大量繁殖,鱼类喜食的浮游植物如鱼鳞藻、脆杆藻逐渐减少,可能原因是蓝细菌竞争 等生存资源的能力强,以及蓝细菌产生的 抑制了鱼鳞藻、脆杆藻的生长繁殖。

(3)鲢鱼主要生活在水体上层,鲚鱼、银鱼主要生活在水体中上层,鲤鱼、鲫鱼主要生活在水体底层,这体现了群落的 结构,其主要意义是 ,鲚鱼主要摄食枝角类浮游动物,银鱼主要摄食桡足类浮游动物,这有利于减弱两者之间的 强度。

(4)太湖银鱼、白鱼、白虾俗称“太湖三白”,由于过度捕捞,1995年后太湖鱼类的优势种由白鱼替换成了鲚鱼,这说明人类的活动会改变群落演替的 。这一变化更容易引发藻爆发,是因为鲚鱼数量的增长会增加对 的摄食,有利于蓝细菌的繁殖。

(5)该食物网中的鲤鱼属于第 营养级。

19.(15分)在某海水立体养殖的深海网箱中,表层养殖海带等大型藻类,中层养殖以细小浮游植物、有机碎屑等为食的牡蛎、扇贝和以小鱼、贝类、有机碎屑为食的黑鲪、六线鱼,底层养殖以底栖藻类、生物遗体残骸、有机碎屑为食的海参。深海网箱中各营养级的能量流动图解如下图所示,M、N表示营养级,各数值代表能量值,单位为kJ/(m2·a)。

(1)研究人员将深海网箱作为生态系统进行研究,其依据是 。

(2)图中流经整个生态系统的总能量为 kJ/(m2·a);M用于生长、发育和繁殖的能量为 kJ/(m2·a);由M到N的传递效率为 %(保留一位小数)。M、N营养级生物的摄食量中均有一部分未被同化的能量,这部分能量的最终去向是 。

(3)海水立体养殖模式运用了群落的空间结构原理,依据这一原理进行海水立体养殖的优点是 。在构建海水立体养殖生态系统时,需考虑所养殖生物的环境容纳量、种间关系等因素,从而确立每种生物之间的合适比例,这样做的目的是 。

第3章测评

1.B 生活在一定区域内同种生物的全部个体就是种群,一片落叶阔叶林中所有的白杨树构成一个种群,一般调查植物的种群密度常用样方法,A项正确。蝉幼虫是以植物的树根汁液为食,属于体外寄生;互利共生是指两种生物长期共同生活在一起,相互依存,彼此有利,故白蚁和披发虫的种间关系是互利共生,B项错误。白蚁以落叶为食,属于分解者,分解者在生态系统中的作用是能将动植物遗体残骸中的有机物分解成无机物,C项正确。植食性动物是第二营养级,植物为第一营养级,第二营养级的总能量低于第一营养级,这体现了能量流动具有逐级递减的特点,D项正确。

2.D 最高营养级生物所同化的能量可被分解者获取,A项错误;消费者的粪便中含有的能量属于上一营养级生物的同化量,不属于消费者的同化量,B项错误;为提高作物的产量,可多给作物施用有机肥,实现物质的循环利用,生态系统的能量不能循环利用,C项错误;增加食物链可提高人工生态系统的稳定性,能减少病虫害,D项正确。

3.D 生态系统的主要功能是物质循环和能量流动。图中显示只有1条食物链:绿色植物→蝉→螳螂→黄雀→蛇。流经该生态系统的总能量是生产者固定的太阳能总量。能量传递效率为10%~20%,绿色植物固定的能量至少是流入螳螂中能量的5×5=25(倍)。

4.B 图中甲为大气中的CO2库,乙为消费者,丙为分解者,大气中的CO2库、分解者不参与食物链的组成;①②分别表示生产者的光合作用与呼吸作用,大力增强过程①可以减少大气中的CO2,缓解温室效应;③为消费者的摄入,摄入量=同化量+粪便量;⑦为消费者的呼吸作用,中耕松土不能加强过程⑦。

5.C 该生态系统的生产者是化能自养微生物,是利用化学反应放出的能量将无机物转变为有机物,因此流经该生态系统的总能量是生产者所固定的无机物中的化学能而不是光能,A项错误;生物群落是指一定范围内所有生物的集合体,包括海底菌席等微生物、海底贝类、蟹类、海虾类和化能自养微生物等,B项错误;细菌和古菌是化能自养微生物,能够利用甲烷、硫化氢和二氧化碳等组分合成有机物,C项正确;“海马冷泉”这一特殊生态系统有分解者、消费者和生产者,D项错误。

6.A 与恒温动物相比,变温动物不需消耗更多的能量维持体温,所以呼吸作用消耗的能量少,有机物的积累量较多,d/c值高,A项正确;生产者与初级消费者之间的能量传递效率为c/a×100%,B项错误;在“草→兔→狼”这一食物链中,狼粪便中的能量是未被狼同化的能量,是兔同化能量的一部分,属于c,兔粪便中的能量是h,C项错误;摄入的能量有两个去路,一是被同化,二是存于粪便之中不被同化,故图中b=h+c,D项错误。

7.C 流经该生态系统的总能量是生产者固定的太阳能,农家肥被分解者分解产生的CO2和矿质元素提高了植物的光合作用效率,因此可以提高流经该生态系统的总能量。种群数量达到K值时,种群数量最大,种内竞争最激烈,种群数量在K/2时,种群增长速率最大。

8.C 该生态系统的生产者是大型植物和自养型鞭毛虫,A项错误;图中食物网由6条食物链构成,B项错误;鲤鱼和梭子鱼的种间关系是捕食,两者之间的信息传递是双向的,C项正确;鲤鱼在该食物网中占有4个营养级,分别是第二、三、四、五营养级,D项错误。

9.D 两个湖泊中有很多的水生植物,而这些植物接受的太阳能需要穿过水层,据此可推知,两个湖泊的太阳能利用率低,与太阳光穿过水层时损失了部分能量有关,A项正确;4个生态系统中碳循环进行的同时,伴随着能量流动和信息传递,B项正确;若入射太阳能相同,上述4个生态系统中,制造有机物质最多的是玉米地,因为玉米地的太阳能利用率最高,C项正确;能量传递效率是指两营养级同化量之比,第一营养级不只有杂草,第二营养级也不只有鱼,故不能说杂草同化能量中的10%~20%被摄入鱼体内,D项错误。

10.C 由于a、b、c表示流入各营养级生物的能量,一段时间内草固定的太阳能总量为m,则图中最高营养级所获得的能量为m×b/a×c/b=m×c/a,A项错误;该生态系统的结构包括组成成分(非生物的物质和能量、生产者、消费者、分解者)以及食物链和食物网,B项错误;若将上述草原生态系统开发为农田生态系统,则群落的演替方式是次生演替,C项正确;能量流动的特点是单向流动、逐级递减,不能伴随着物质循环而循环,D项错误。

11.C 能量传递效率为10%~20%,发生在相邻两个营养级之间,而不是个体与个体之间,A项错误;平腹小蜂把卵产在荔枝椿象的卵内,幼虫取食荔枝椿象的卵液,平腹小蜂与荔枝椿象是寄生关系,二者的生态位不同,B项错误;生态系统的信息传递能够调节种间关系,维持生态平衡,所以各生物数量的相对稳定依赖信息传递来调节,C项正确;荔枝椿象和平腹小蜂在生态系统中都属于消费者,D项错误。

12.B 在碳循环中,生产者通过光合作用或化能合成作用将CO2转化为有机物进入生物群落,分解者则通过呼吸作用把有机物变成无机物返回非生物环境。

13.AD 由于该灌木释放出的化学物质能抑制其他植物的生长和种子萌发,故调节的是种间关系,A项错误;灌木释放出的化学物质属于化学信息,B项正确;灌木与它抑制的植物之间的关系是种间竞争,C项正确;火灾后的山坡土壤中仍存有其他植物的种子和繁殖体,发生的演替属于次生演替,D项错误。

14.AB 非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者是生态系统的组成成分,A项错误。流入自然保护区的总能量=生产者固定的能量+有机物输入的能量,为1 210+256+2 933+868+192+68+12=5 539×103 (kJ·m-2·a-1),B项错误。表中“甲”代表流向分解者的能量,初级消费者流入下一营养级的能量为A,A=868+192-252-88-564=156×103 (kJ·m-2·a-1);次级消费者未被利用的能量为B,B=156+68-63-23-19=119×103 (kJ·m-2·a-1);三级消费者流向分解者的能量为C,C=19+12-18-10=3×103 (kJ·m-2·a-1),C项正确。第二营养级到第三营养级的能量传递效率=第三营养级同化量/第二营养级同化量×100%=156/(868+192)×100%≈14.7%,D项正确。

15.ABD 种群密度受到自然条件的制约,冬季林场内种群密度的改变主要受温度、食物等因素影响,A项正确;多样化的树种配置有利于增加物种的数目,可以提高物种丰富度,B项正确;由于该区域具备土壤和一定的植被条件,故该演替是次生演替,C项错误;异龄、复层的造林方式改善了群落中的年龄结构和垂直结构,大大提高了群落的复杂性,有利于提高林场的自我调节能力,D项正确。

16.BCD “将废弃物加工成有机肥后施加到果园土壤中”,说明促进了果园生态系统的物质循环,A项正确;将有机肥施加到果园中,因为有机肥可作为微生物的营养物质,故有机肥的施入会改变土壤微生物的组成和密度,B项错误;将废弃物加工成有机肥,实现了果树对废弃物中能量的多级利用,能量不能循环利用,C项错误;果园属于人工生态系统,稳定性的维持通常靠人的作用,物种多样性低,自我调节能力弱,其稳定性不会高于当地的自然生态系统,D项错误。

17.答案 (1)水稻固定太阳能的总量 实现了物质和能量的多级利用,提高了能量的利用率

(2)分解者 CO2和无机盐

(3)45 调节种间关系,维持生态系统的稳定

解析 (1)流经生态系统的总能量是生产者固定的太阳能。观察题图可知,该农业生态系统实现了物质和能量的多级利用。(3)计算至少消耗的植物的量,应选择20%的能量传递效率。

18.答案 (1)分解者、非生物的物质和能量 食物链和食物网

(2)阳光 毒素

(3)垂直 可充分利用空间、食物等环境资源 (种间)竞争

(4)速度和方向 (枝角类)浮游动物

(5)二

解析 (1)生态系统的组成成分是非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者,图示食物链只有生产者和消费者,故没有表示出的生态系统的组成成分有分解者、非生物的物质和能量;生态系统的营养结构是指食物链和食物网。

(2)在富营养化的湖泊中,蓝细菌和鱼鳞藻、脆杆藻等植物都属于生产者,它们之间是竞争关系,蓝细菌在竞争阳光等生存资源时能力更强,且蓝细菌能产生毒素,因此蓝细菌能大量繁殖,鱼鳞藻、脆杆藻的生长繁殖受到抑制。

(3)鲢鱼主要生活在水体上层,鲚鱼、银鱼主要生活在水体中上层,鲤鱼、鲫鱼主要生活在水体底层,出现了分层现象,这体现了群落的垂直结构;垂直结构可充分利用空间、食物等环境资源;鲚鱼、银鱼等都以浮游动物为食,它们之间是竞争关系,但鲚鱼主要摄食枝角类浮游动物,银鱼主要摄食桡足类浮游动物,这有利于减弱两者之间的竞争强度。

(4)人类的活动会改变群落演替的速度和方向,使演替朝着不同于自然演替的速度和方向进行;鲚鱼主要摄食枝角类浮游动物,浮游动物以浮游植物(蓝细菌等)为食,鲚鱼数量增长会增加对(枝角类)浮游动物的摄食,有利于蓝细菌的繁殖。

(5)该食物网中的鲤鱼以水生植物为食,故属于第二营养级。

19.答案 (1)深海网箱是由各类生物组成的生物群落和非生物环境相互作用而形成的统一整体,属于生态系统

(2)24 017 10 110 6.5 被分解者分解后以热能的形式散失

(3)能充分利用空间和资源 维持生态系统的稳定性,保持养殖产品的持续高产(或实现生态效益和经济效益)

解析 (1)生态系统是指由生物群落和非生物环境相互作用而形成的统一整体,深海网箱属于一个生态系统。

(2)流经整个生态系统的总能量为生产者固定的太阳能加上有机饲料中的化学能,生产者固定的太阳能=呼吸作用消耗的能量(6 553)+分解者分解利用的能量(6 561)+流向下一营养级的能量(3 281)=16 395(kJ·m-2·a-1),有机饲料中的化学能为7 622 kJ/(m2·a),所以流经整个生态系统的总能量为24 017 kJ/(m2·a)。M用于生长、发育和繁殖的能量为=分解者分解利用的能量(9 224)+流向下一营养级的能量(886)=10 110(kJ·m-2·a-1)。M的同化量=呼吸作用消耗的能量(3 619)+分解者分解利用的能量(9 224)+流向下一营养级的能量(886)=13 729(kJ·m-2·a-1),N的同化量=来自M的能量=886(kJ·m-2·a-1),由M到N的传递效率为=886/13 729×100%≈6.5%。M、N营养级生物的摄食量中均有一部分未被同化的能量,这部分能量的最终去向是被分解者分解后以热能的形式散失。

(3)海水立体养殖利用了群落结构的特点,优点是能充分利用空间和资源;由于空间和资源是有限的,所以在构建海水立体养殖生态系统时,需考虑所养殖生物的环境容纳量、种间关系等因素,从而确定每种生物之间的合适比例,维持生态系统的稳定性,保持养殖产品的持续高产。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)