2024人教版(2019)高中生物学选择性必修2练习题--模块综合测评(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024人教版(2019)高中生物学选择性必修2练习题--模块综合测评(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 579.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-03-05 23:09:09 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2024人教版高中生物学选择性必修2

模块综合测评

一、选择题(共12小题,每小题3分,共36分。每小题只有一个选项符合题目要求)

1.生物有两种繁殖策略模式:速度策略(r策略)和环境容纳量策略(K策略)。采取r策略的生物通常是一些小型生物,如果蝇、鼠等,适应食物或温度这些波动因素。下列说法错误的是( )

A.r策略的生物能在短时间内产生较多的后代,以便在特定的环境中占据优势

B.r策略的种群常受到非生物因素的控制,其种群数量通常不能维持在K值附近

C.只要将沙漠蝗虫的数量控制在K/2之内,就能有效地控制蝗灾

D.虎属于K策略的生物,对其有效的保护措施是改善它们的栖息环境,以提高K值

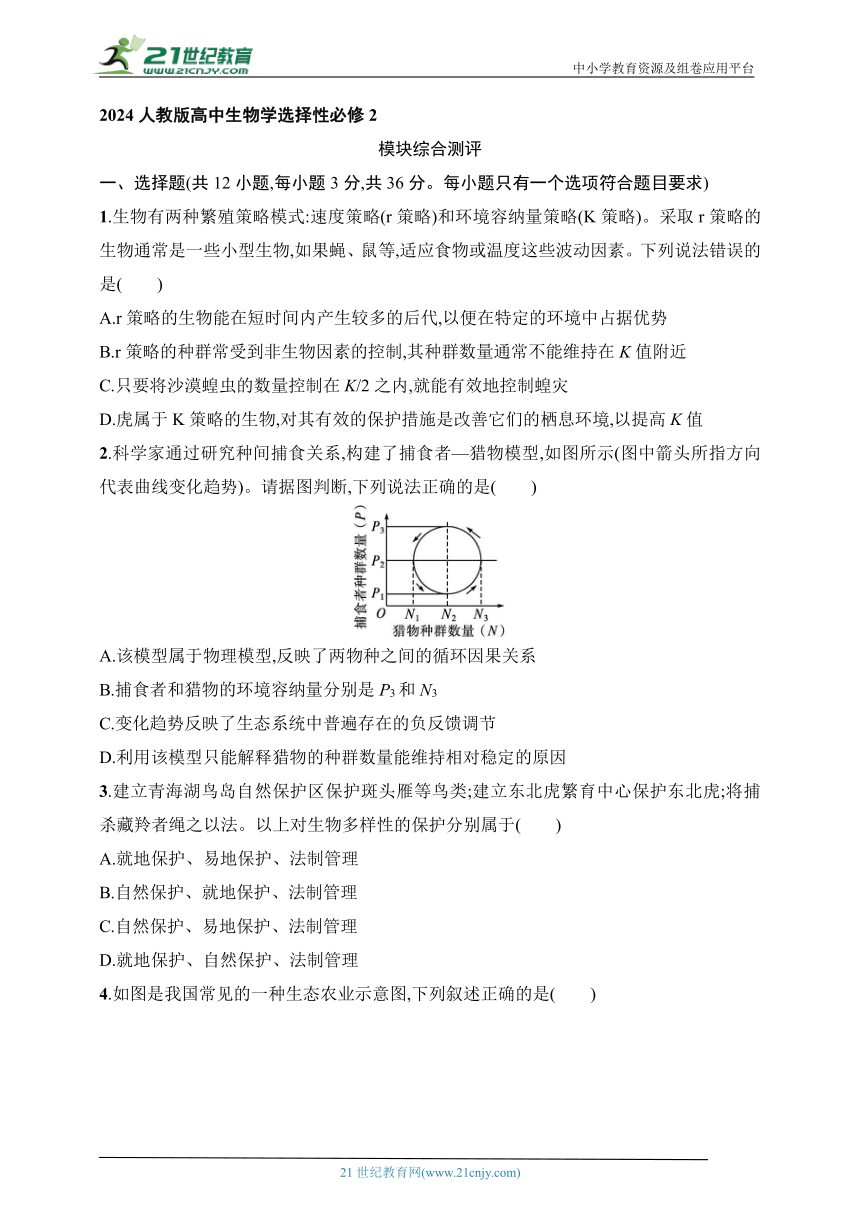

2.科学家通过研究种间捕食关系,构建了捕食者—猎物模型,如图所示(图中箭头所指方向代表曲线变化趋势)。请据图判断,下列说法正确的是( )

A.该模型属于物理模型,反映了两物种之间的循环因果关系

B.捕食者和猎物的环境容纳量分别是P3和N3

C.变化趋势反映了生态系统中普遍存在的负反馈调节

D.利用该模型只能解释猎物的种群数量能维持相对稳定的原因

3.建立青海湖鸟岛自然保护区保护斑头雁等鸟类;建立东北虎繁育中心保护东北虎;将捕杀藏羚者绳之以法。以上对生物多样性的保护分别属于( )

A.就地保护、易地保护、法制管理

B.自然保护、就地保护、法制管理

C.自然保护、易地保护、法制管理

D.就地保护、自然保护、法制管理

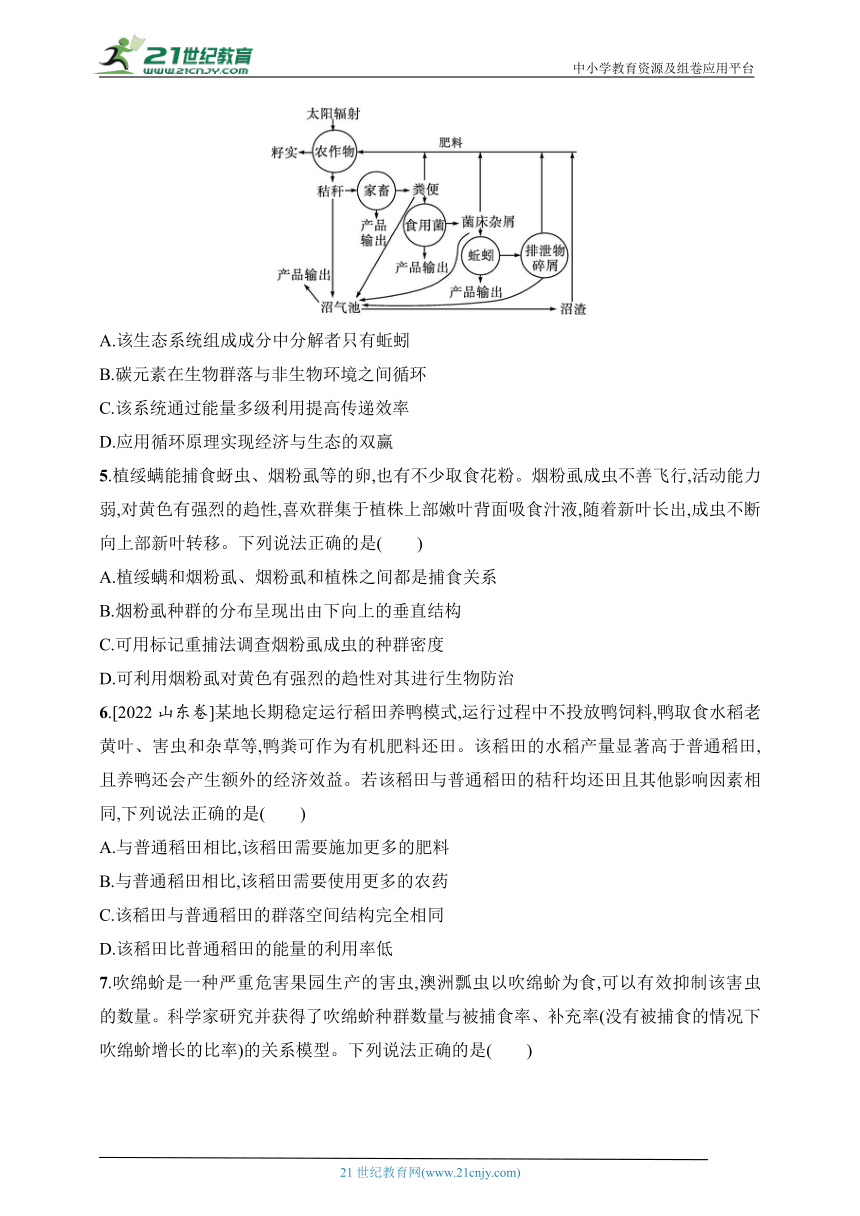

4.如图是我国常见的一种生态农业示意图,下列叙述正确的是( )

A.该生态系统组成成分中分解者只有蚯蚓

B.碳元素在生物群落与非生物环境之间循环

C.该系统通过能量多级利用提高传递效率

D.应用循环原理实现经济与生态的双赢

5.植绥螨能捕食蚜虫、烟粉虱等的卵,也有不少取食花粉。烟粉虱成虫不善飞行,活动能力弱,对黄色有强烈的趋性,喜欢群集于植株上部嫩叶背面吸食汁液,随着新叶长出,成虫不断向上部新叶转移。下列说法正确的是( )

A.植绥螨和烟粉虱、烟粉虱和植株之间都是捕食关系

B.烟粉虱种群的分布呈现出由下向上的垂直结构

C.可用标记重捕法调查烟粉虱成虫的种群密度

D.可利用烟粉虱对黄色有强烈的趋性对其进行生物防治

6.[2022山东卷]某地长期稳定运行稻田养鸭模式,运行过程中不投放鸭饲料,鸭取食水稻老黄叶、害虫和杂草等,鸭粪可作为有机肥料还田。该稻田的水稻产量显著高于普通稻田,且养鸭还会产生额外的经济效益。若该稻田与普通稻田的秸秆均还田且其他影响因素相同,下列说法正确的是( )

A.与普通稻田相比,该稻田需要施加更多的肥料

B.与普通稻田相比,该稻田需要使用更多的农药

C.该稻田与普通稻田的群落空间结构完全相同

D.该稻田比普通稻田的能量的利用率低

7.吹绵蚧是一种严重危害果园生产的害虫,澳洲瓢虫以吹绵蚧为食,可以有效抑制该害虫的数量。科学家研究并获得了吹绵蚧种群数量与被捕食率、补充率(没有被捕食的情况下吹绵蚧增长的比率)的关系模型。下列说法正确的是( )

A.当吹绵蚧种群数量大于m小于n时,种群数量会逐渐稳定在m点

B.当吹绵蚧种群数量大于n小于p时,种群数量会逐渐稳定在n点

C.当吹绵蚧种群数量超过p点时,吹绵蚧种群数量会稳定在q点

D.在果园中适当投放澳洲瓢虫,吹绵蚧数量就不可能长期维持在较高水平

8.武夷山国家公园内的黄岗山从山脚到山顶依次出现常绿阔叶林、针阔叶混交林、针叶林和中山草甸。这里鸟类资源丰富,是候鸟重要的迁徙地。例如栗头鹟莺是冬候鸟,主要栖息于低山地带常绿阔叶林和灌木丛,以昆虫以及少量杂草种子为食;黑眉柳莺为夏候鸟,栖息地带与栗头鹟莺相同,以昆虫为食;黄腹角雉是留鸟,生活在较高海拔的常绿阔叶林和针阔混交林中,以植物和少量的昆虫为食。下列相关叙述正确的是( )

A.在该地区生态环境相对稳定的情况下,中山草甸会演替为常绿阔叶林

B.黑眉柳莺与黄腹角雉生活在不同的空间,呈现垂直分布的特点

C.栗头鹟莺和黑眉柳莺栖息地和食性相似,竞争激烈

D.栗头鹟莺和黄腹角雉都至少占有两个营养级

9.“稻—萍—鳅共养”属于一种“种养”结合的养殖模式,稻田里虽有危害水稻的病菌、害虫和杂草,但泥鳅的活动可起到除虫、松土和增氧的作用,同时其排泄物也是稻田的天然肥料,红萍叶片内的蓝细菌固氮可促进红萍和水稻生长,有利于提高水稻的产量和品质。农民的管理主要包括拔除稻田里的稗草,清除食肉的“黑鱼”及施肥。下列有关叙述错误的是( )

A.“稻—萍—鳅共养”生态系统的结构是指生产者、消费者、分解者

B.农民拔除稻田里的稗草,养泥鳅前清除食肉的“黑鱼”,这种做法是为调整生态系统中的能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分

C.与热带雨林相比,稻田的营养结构简单,抵抗力稳定性较低

D.从物质循环的角度看,稻田需要施肥的原因是农田中的产品不断输出

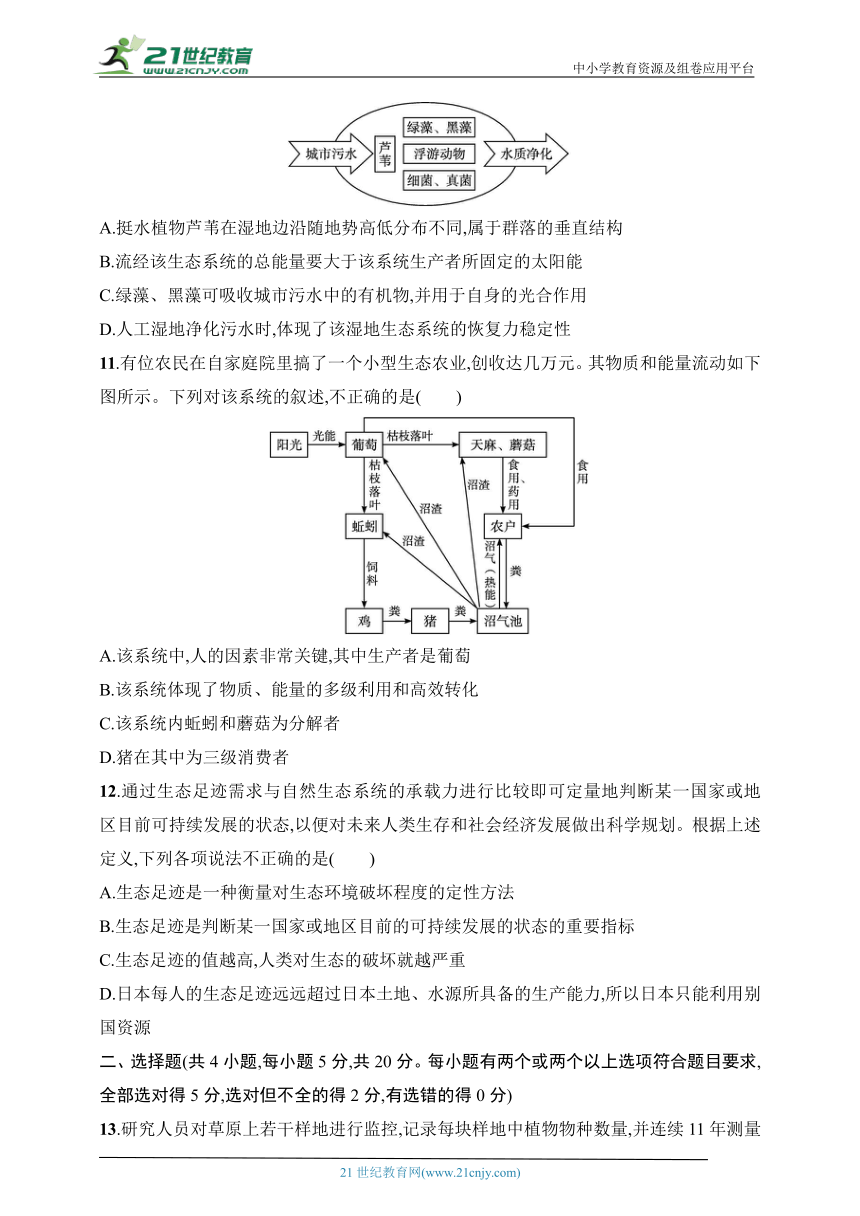

10.随着城市化的发展,城市水污染问题日益突出。建立人工湿地公园是解决城市水污染的一种有效途径,下图是人工湿地处理城市污水的示意图。则下列有关说法正确的是( )

A.挺水植物芦苇在湿地边沿随地势高低分布不同,属于群落的垂直结构

B.流经该生态系统的总能量要大于该系统生产者所固定的太阳能

C.绿藻、黑藻可吸收城市污水中的有机物,并用于自身的光合作用

D.人工湿地净化污水时,体现了该湿地生态系统的恢复力稳定性

11.有位农民在自家庭院里搞了一个小型生态农业,创收达几万元。其物质和能量流动如下图所示。下列对该系统的叙述,不正确的是( )

A.该系统中,人的因素非常关键,其中生产者是葡萄

B.该系统体现了物质、能量的多级利用和高效转化

C.该系统内蚯蚓和蘑菇为分解者

D.猪在其中为三级消费者

12.通过生态足迹需求与自然生态系统的承载力进行比较即可定量地判断某一国家或地区目前可持续发展的状态,以便对未来人类生存和社会经济发展做出科学规划。根据上述定义,下列各项说法不正确的是( )

A.生态足迹是一种衡量对生态环境破坏程度的定性方法

B.生态足迹是判断某一国家或地区目前的可持续发展的状态的重要指标

C.生态足迹的值越高,人类对生态的破坏就越严重

D.日本每人的生态足迹远远超过日本土地、水源所具备的生产能力,所以日本只能利用别国资源

二、选择题(共4小题,每小题5分,共20分。每小题有两个或两个以上选项符合题目要求,全部选对得5分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)

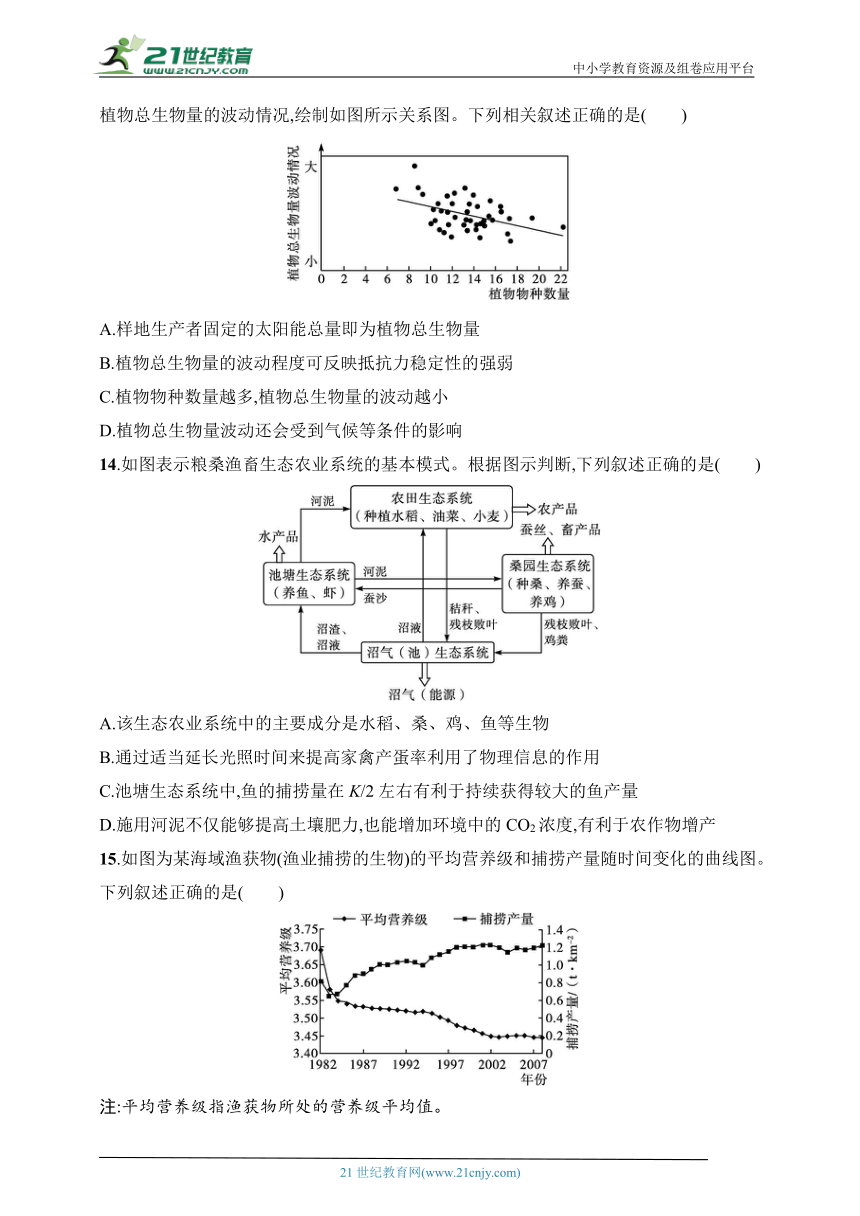

13.研究人员对草原上若干样地进行监控,记录每块样地中植物物种数量,并连续11年测量植物总生物量的波动情况,绘制如图所示关系图。下列相关叙述正确的是( )

A.样地生产者固定的太阳能总量即为植物总生物量

B.植物总生物量的波动程度可反映抵抗力稳定性的强弱

C.植物物种数量越多,植物总生物量的波动越小

D.植物总生物量波动还会受到气候等条件的影响

14.如图表示粮桑渔畜生态农业系统的基本模式。根据图示判断,下列叙述正确的是( )

A.该生态农业系统中的主要成分是水稻、桑、鸡、鱼等生物

B.通过适当延长光照时间来提高家禽产蛋率利用了物理信息的作用

C.池塘生态系统中,鱼的捕捞量在K/2左右有利于持续获得较大的鱼产量

D.施用河泥不仅能够提高土壤肥力,也能增加环境中的CO2浓度,有利于农作物增产

15.如图为某海域渔获物(渔业捕捞的生物)的平均营养级和捕捞产量随时间变化的曲线图。下列叙述正确的是( )

注:平均营养级指渔获物所处的营养级平均值。

A.海洋中营养级越高的生物体型越大

B.生物个体拥有的能量与所处营养级呈负相关

C.该海域高营养级的优势种可能逐渐被低营养级取代

D.如果适当减少渔业捕捞,将有利于增加高营养级鱼类的数量

16.种群增长率是指在单位时间内新增加的个体数占种群个体总数的比率;种群增长速率是指种群在单位时间内增加的个体数量。调查某种群一段时间内某些特征的变化,得到如图a、b曲线,以下说法正确的是( )

A.种群增长率为0时,出生率等于死亡率

B.若曲线a表示增长速率,当其为0时,则该种群可能达到K值

C.若曲线a表示“S”形曲线的增长率,则第6年时可能小于0

D.若曲线a表示出生率,曲线b表示死亡率,则前6年该种群的年龄结构为增长型,但将面临种群退化的问题

三、非选择题(共3小题,共44分)

17.(16分)[2022广东卷]荔枝是广东特色农产品,其产量和品质一直是果农关注的问题。荔枝园A采用常规管理,果农使用化肥、杀虫剂和除草剂等进行管理,林下几乎没有植被,荔枝产量高;荔枝园B与荔枝园A面积相近,但不进行人工管理,林下植被丰富,荔枝产量低。研究者调查了这两个荔枝园中的节肢动物种类、个体数量及其中害虫、天敌的比例,结果见下表。

荔枝园 种类/种 个体数量/头 害虫比例/% 天敌比例/%

A 523 103 278 36.67 14.10

B 568 104 118 40.86 20.40

回答下列问题。

(1)除了样方法,研究者还利用一些昆虫有 性,采用了灯光诱捕法进行取样。

(2)与荔枝园A相比,荔枝园B的节肢动物物种丰富度 ,可能的原因是林下丰富的植被为节肢动物提供了 ,有利于其生存。

(3)与荔枝园B相比,荔枝园A的害虫和天敌的数量 ,根据其管理方式分析,主要原因可能是 。

(4)使用除草剂清除荔枝园A的杂草是为了避免杂草竞争土壤养分,但形成了单层群落结构,使节肢动物物种多样性降低。试根据群落结构及种间关系原理,设计一个生态荔枝园简单种植方案(要求:不用氮肥和除草剂、少用杀虫剂,具有复层群落结构),并简要说明设计依据。

18.(14分)下图为典型的农作物秸秆利用生态系统,请据图回答下列问题。

(1)流经此生态系统的总能量是 ,此生态系统比自然生态系统优越的一个最大的特点是 。

(2)菌床和排泄物的杂屑最终回田,这主要体现了生态工程的 原理,土壤中的有机物不能被植物直接吸收,必须经过微生物的分解产生 ,从而提高农作物的光合作用效率,最终提高农作物的产量。

(3)从图中分析,此生态系统的分解者是 。

(4)某人分析此图发现秸秆共进行了三级的分级利用,为能更加充分地利用秸秆中的能量,他认为级数应该越多越好,你是否赞成他的观点 ,为什么 。

19.(14分)鼢鼠是高原地区特有的鼠种,营地下生活,靠采食植物根茎为生,在草原生态系统中具有重要的功能和地位,有着地面植食性动物不可替代的作用。请回答下列问题。

(1)在保护生态环境的过程中,当地政府对鼢鼠的 进行监测,以预测种群的数量变化,进而控制其数量。政府的一系列措施既能保护生态又能以牧富民,这体现了生态工程的 原理。

(2)鼢鼠挖洞时将挖出的土堆在地面,会在草甸中形成无植被覆盖的裸露土丘,需6年左右才能逐步恢复,恢复过程中群落的演替类型为 。在第3~6年,某种一年生植物的生物量占比呈现逐年减少的趋势,分析其原因是 。恢复后的群落中每种生物都占据着相对稳定的生态位,这有利于 。

(3)研究发现,增加草原降水能够引起鼢鼠食谱发生变化,鼢鼠肠道微生物组成也发生变化,其中能利用草中的纤维素等物质合成并分泌短链脂肪酸(鼢鼠的能量来源之一)的微生物比例显著增加。由此可推断鼢鼠体重增加的能量直接来自 。

(4)蛇能够利用舌感知鼢鼠留下的气味去猎捕鼢鼠,鼢鼠同样也能够依据蛇的气味或行为躲避猎捕。可见,信息能够 ,维持生态系统的稳定。

模块综合测评

1.C r策略的生物体型小、繁殖能力强,能在短时间内产生较多的后代,在特定的环境中占据优势,A项正确;r策略的种群常受到非生物因素的控制,多变且难以预测,种群数量常低于K值,B项正确;对于有害生物,应在其种群数量低于K/2时控制,且越早控制越有效,蝗虫属于r策略的生物,能在短时间内产生较多的后代,种群数量控制在K/2之内不一定能有效控制蝗灾,C项错误;对于K策略的生物,应保护其栖息环境,包括提供充足的食物和空间资源、控制其天敌的数量等,以提高它们的K值,D项正确。

2.C 捕食者—猎物模型对种群的数量进行统计,曲线反映了种群数量的变化趋势,属于数学模型,A项错误;捕食者数量在P2处上下波动,猎物数量在N2处上下波动,所以捕食者的K值为P2,猎物的K值为N2,B项错误;从图中数学模型中可以看出,在N1~N2段,猎物数量减少时,捕食者的数量也减少,捕食者数量进一步减少后,减少了对猎物的捕食,猎物的数量增加,在N2~N3段,随着猎物数量增多,捕食者的食物增多,捕食者数量增多,捕食者数量进一步增多后,猎物的数量减少,这是一种负反馈调节过程,C项正确;该模型是捕食者—猎物模型,利用该模型既能解释由于捕食者的存在,导致猎物的种群数量能维持相对稳定,也能解释由于食物增多或减少导致捕食者种群数量能维持相对稳定,D项错误。

3.A 青海湖鸟岛自然保护区是为保护斑头雁等鸟类及其生存场所而设立的自然保护区,是一种就地保护措施。建立东北虎繁育中心是将东北虎迁出原地进行易地保护。将捕杀藏羚者绳之以法是对野生生物资源进行法制管理的措施。

4.B 该生态系统组成成分中分解者有蚯蚓、食用菌,A项错误;碳元素在生物群落与非生物环境之间主要以CO2的形式存在,在生物群落内部主要以含碳有机物的形式存在,B项正确;该系统通过能量多级利用提高能量利用率,但是能量传递效率不能提高,C项错误;应用生态工程原理实现能量的多级利用,实现经济与生态的双赢,D项错误。

5.D 植绥螨能捕食烟粉虱的卵,二者为捕食关系,烟粉虱成虫群集于植株上部嫩叶背面吸食汁液,二者为寄生关系,A项错误;种群无垂直结构,B项错误;烟粉虱成虫不善飞行,活动能力弱,活动范围小,可用样方法进行种群密度的估算,C项错误;可利用烟粉虱对黄色有强烈的趋性对其进行生物防治,D项正确。

6.A 与普通稻田相比,该稻田输出的物质更多,故需要施加更多的肥料,A项正确。由于利用鸭子进行害虫防治,该稻田农药使用量减少,B项错误。稻田养鸭模式增加了鸭子,群落的空间结构发生了变化,C项错误。由于杂草、害虫和老黄稻叶中的能量被鸭子利用,鸭粪可作为有机肥料还田,故该稻田比普通稻田的能量的利用率高,D项错误。

7.A 当吹绵蚧种群数量大于m小于n时,被捕食率大于补充率,因此可推测种群数量会逐渐下降而后稳定在m点,A项正确;当吹绵蚧种群数量大于n小于p时,由于补充率大于被捕食率,种群数量会增加,可能会导致吹绵蚧虫害的爆发,B项错误;当吹绵蚧种群数量超过p点时,被捕食率大于补充率,因此种群数量下降,最终稳定在p点,C项错误;当吹绵蚧种群数量高于p点时,在果园中适当投放澳洲瓢虫,可使吹绵蚧数量长期稳定在p点较高水平,D项错误。

8.D 随着地形的升高,气温的降低,从山脚到山顶依次出现常绿阔叶林、针阔叶混交林、针叶林和中山草甸,故在该地区生态环境相对稳定的情况下,中山草甸不会演替为常绿阔叶林,A项错误;黑眉柳莺与黄腹角雉生活在不同的海拔,呈现水平分布的特点,B项错误;栗头鹟莺是冬候鸟,黑眉柳莺为夏候鸟,两者生活时令不同,故不存在竞争激烈这一说法,C项错误;栗头鹟莺食用昆虫和少量杂草种子,黄腹角雉食用植物和少量昆虫,两者都至少占有两个营养级:第二营养级和第三营养级,D项正确。

9.A 生态系统的结构包括生态系统的组成成分和营养结构,组成成分包括非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者,营养结构是指食物链和食物网,A项错误。拔掉稗草、清除食肉的“黑鱼”,这些操作均是为了调整能量在生态系统中的流动方向,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分,B项正确。一般而言,生物种类越多,物种丰富度越高,生态系统的抵抗力稳定性越强。与生物多样性丰富的热带雨林相比,稻田的营养结构简单,抵抗力稳定性较低,C项正确。农田中的产品不断输出,使土壤中的矿质元素减少,因此稻田需要施肥,D项正确。

10.B 此处挺水植物芦苇为一个种群,其中不存在群落的结构,A项错误;植物只能利用CO2和H2O等无机物进行光合作用,不能利用污水中的有机物进行光合作用,C项错误;人工湿地生态系统净化污水时,体现了该湿地生态系统的抵抗力稳定性,D项错误。

11.D 从生态系统的角度看,一个家庭庭院也是一个人工生态系统,在这个生态系统中有生产者、消费者和分解者,并且人的作用非常突出。该生态系统属于一种小型的农业生态工程,体现了物质和能量的多级利用和高效转化。猪以鸡粪为食,不属于三级消费者。

12.A 生态足迹是一种衡量对生态环境破坏程度的定量方法,而不是定性方法,A项错误;由题干可知,生态足迹是判断某一国家或地区目前可持续发展的状态的重要指标,B项正确;生态足迹可代表在现有技术条件下,维持全人类生存所需的生产资源和吸纳废物的土地及水域的面积,所以生态足迹的值越高,人类对生态的破坏就越严重,C项正确;生态足迹可代表在现有技术条件下,维持一个国家生存所需的生产资源和吸纳废物的土地及水域的面积,若日本每人的生态足迹远远超过日本土地、水源所具备的生产能力,则日本只能利用别国资源,D项正确。

13.BCD 样地生产者固定的太阳能总量为流入样地的总能量,生产者包括植物和其他微生物,故样地生产者固定的太阳能总量不只是植物的总生物量,A项错误;植物总生物量的波动程度可反映抵抗力稳定性的强弱,抵抗力稳定性越强,则植物总生物量波动程度越小,B项正确;由图可知,植物物种数量越多,植物总生物量的波动越小,C项正确;植物总生物量波动还会受到气候等条件的影响,D项正确。

14.BCD 生态系统的主要成分是生产者,A项错误;饲养家禽可以通过适当延长光照时间来提高产蛋率,光照属于物理信息,B项正确;种群数量在K/2左右时增长最快,故在池塘生态系统中,鱼的捕捞量在K/2左右,有利于持续获得较大的鱼产量,C项正确;河泥中含有的无机盐可增加土壤中的矿质营养供应,能够提高土壤肥力,微生物将河泥中的有机物分解,能增加环境中的CO2浓度,有利于农作物增产,D项正确。

15.CD 营养级与体型之间没有必然联系,所以营养级高的生物体型不一定大,A项错误;食物链越长,能量在流动中损失的就越多,所以营养级越高,该营养级所具有的总能量就越少,但个体的能量与此没有必然关系,B项错误;从图中可见,随年份的变化,该海域渔获物的平均营养级在逐渐下降,而捕捞产量的总趋势升高,说明低营养级的生物数量占比在明显上升,故可推测该海域高营养级的优势种可能逐渐被低营养级取代,C项正确;据图分析可知,渔获物的平均营养级与捕捞产量之间呈负相关,故适当减少渔业捕捞,将有利于增加高营养级鱼类的数量,D项正确。

16.ABD 种群增长率=出生率-死亡率,种群增长率为0时,出生率等于死亡率,A项正确;种群增长速率是指种群在单位时间内增加的个体数量,当增长速率为0时,种群停止增长,种群数量可能达到K值,B项正确;“S”形曲线的增长率最小值为0,不会小于0,C项错误;若曲线a表示出生率,曲线b表示死亡率,尽管前6年出生率大于死亡率,该种群的年龄结构为增长型,但6年以后,出生率小于死亡率,将面临种群退化的问题,D项正确。

17.答案 (1)趋光

(2)高 食物和栖息空间

(3)少 荔枝园A使用杀虫剂,可减少害虫数量,同时因食物来源少,导致害虫天敌的数量也少

(4)林下种植大豆等固氮作物,通过竞争关系可减少杂草的数量,同时为果树提供氮肥;通过种植良性杂草或牧草,繁殖天敌来治虫,可减少杀虫剂的使用。

解析 (1)有些昆虫具有趋光性,可以利用黑光灯进行诱捕取样。(2)与荔枝园A相比,荔枝园B的节肢动物的种类多,物种丰富度高,可能的原因是荔枝园B的林下植被丰富,为节肢动物的生存和繁殖提供了栖息空间和食物。(3)由题图可知,荔枝园A的节肢动物总数量以及害虫和天敌的比例均低于荔枝园B,可推知荔枝园A的害虫和天敌的数量均少于荔枝园B,原因可能是荔枝园A使用杀虫剂,减少了害虫的数量,同时因食物来源少,导致害虫天敌的数量也减少。(4)根据群落结构和种间关系原理,在荔枝园林下种植大豆等固氮作物,可以为果树提供氮肥,并通过竞争关系减少杂草的数量,避免使用除草剂;同时通过种植良性杂草或牧草,繁殖天敌来治虫,可减少杀虫剂的使用。

18.答案 (1)农作物固定的太阳能 实现了能量的分层、分级利用

(2)循环 CO2

(3)食用菌和蚯蚓

(4)不赞成 因为秸秆中所含的能量有限

解析 (1)根据图示分析可知,流经该农业生态系统的总能量是农作物固定的全部太阳能。与自然生态系统相比,该生态系统最大的特点是实现了能量的分层、分级利用,使农作物秸秆、动物粪便、分解者中的能量得到充分利用。

(2)菌床杂屑和动物排泄物杂屑回田体现了物质循环再生原理,土壤中的有机物须经微生物的分解作用形成无机物,才能被农作物利用,其中CO2的增加提高了光合作用的效率。

(3)该生态系统中的分解者是食用菌和蚯蚓。

(4)由图示可看出,农作物秸秆进行了三级利用,秸秆中的能量得到了充分利用,但是秸秆中的能量是有限的,并不是利用级数越多越好。

19.答案 (1)年龄结构 整体

(2)次生演替 在演替的过程中该一年生植物在竞争中不占优势地位 不同生物充分利用环境资源

(3)草和肠道微生物

(4)调节生物的种间关系

解析 (1)种群的数量特征中,可以预测种群数量变化的是年龄结构。生态工程基本原理中的整体原理是指树立整体观,遵循整体原理,故政府的一系列措施既能保护生态又能以牧富民,这体现了生态工程的整体原理。

(2)从无植被覆盖的裸露土丘恢复为草甸的过程中,由于具备土壤和一定的植被(种子等繁殖体)条件,故演替类型为次生演替。群落演替的本质是优势种的取代,由于在演替的过程中该一年生植物在竞争中不占优势地位,故在第3~6年,该一年生植物的生物量占比呈现逐年减少的趋势。生态位是指一个物种在生物群落中的地位和作用,表征了物种对各种资源的利用以及不同物种之间的关系。恢复后的群落中每种生物都占据着相对稳定的生态位,这有利于不同生物充分利用环境资源。

(3)结合题意“能利用草中的纤维素等物质合成并分泌短链脂肪酸的微生物比例显著增加”可知,鼢鼠体重增加的能量直接来自草和肠道微生物。

(4)蛇能够利用舌感知鼢鼠留下的气味去猎捕鼢鼠,鼢鼠同样也能够依据蛇的气味或行为躲避猎捕,反映了不同生物间的关系,故体现了信息能够调节生物的种间关系,维持生态系统的稳定。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2024人教版高中生物学选择性必修2

模块综合测评

一、选择题(共12小题,每小题3分,共36分。每小题只有一个选项符合题目要求)

1.生物有两种繁殖策略模式:速度策略(r策略)和环境容纳量策略(K策略)。采取r策略的生物通常是一些小型生物,如果蝇、鼠等,适应食物或温度这些波动因素。下列说法错误的是( )

A.r策略的生物能在短时间内产生较多的后代,以便在特定的环境中占据优势

B.r策略的种群常受到非生物因素的控制,其种群数量通常不能维持在K值附近

C.只要将沙漠蝗虫的数量控制在K/2之内,就能有效地控制蝗灾

D.虎属于K策略的生物,对其有效的保护措施是改善它们的栖息环境,以提高K值

2.科学家通过研究种间捕食关系,构建了捕食者—猎物模型,如图所示(图中箭头所指方向代表曲线变化趋势)。请据图判断,下列说法正确的是( )

A.该模型属于物理模型,反映了两物种之间的循环因果关系

B.捕食者和猎物的环境容纳量分别是P3和N3

C.变化趋势反映了生态系统中普遍存在的负反馈调节

D.利用该模型只能解释猎物的种群数量能维持相对稳定的原因

3.建立青海湖鸟岛自然保护区保护斑头雁等鸟类;建立东北虎繁育中心保护东北虎;将捕杀藏羚者绳之以法。以上对生物多样性的保护分别属于( )

A.就地保护、易地保护、法制管理

B.自然保护、就地保护、法制管理

C.自然保护、易地保护、法制管理

D.就地保护、自然保护、法制管理

4.如图是我国常见的一种生态农业示意图,下列叙述正确的是( )

A.该生态系统组成成分中分解者只有蚯蚓

B.碳元素在生物群落与非生物环境之间循环

C.该系统通过能量多级利用提高传递效率

D.应用循环原理实现经济与生态的双赢

5.植绥螨能捕食蚜虫、烟粉虱等的卵,也有不少取食花粉。烟粉虱成虫不善飞行,活动能力弱,对黄色有强烈的趋性,喜欢群集于植株上部嫩叶背面吸食汁液,随着新叶长出,成虫不断向上部新叶转移。下列说法正确的是( )

A.植绥螨和烟粉虱、烟粉虱和植株之间都是捕食关系

B.烟粉虱种群的分布呈现出由下向上的垂直结构

C.可用标记重捕法调查烟粉虱成虫的种群密度

D.可利用烟粉虱对黄色有强烈的趋性对其进行生物防治

6.[2022山东卷]某地长期稳定运行稻田养鸭模式,运行过程中不投放鸭饲料,鸭取食水稻老黄叶、害虫和杂草等,鸭粪可作为有机肥料还田。该稻田的水稻产量显著高于普通稻田,且养鸭还会产生额外的经济效益。若该稻田与普通稻田的秸秆均还田且其他影响因素相同,下列说法正确的是( )

A.与普通稻田相比,该稻田需要施加更多的肥料

B.与普通稻田相比,该稻田需要使用更多的农药

C.该稻田与普通稻田的群落空间结构完全相同

D.该稻田比普通稻田的能量的利用率低

7.吹绵蚧是一种严重危害果园生产的害虫,澳洲瓢虫以吹绵蚧为食,可以有效抑制该害虫的数量。科学家研究并获得了吹绵蚧种群数量与被捕食率、补充率(没有被捕食的情况下吹绵蚧增长的比率)的关系模型。下列说法正确的是( )

A.当吹绵蚧种群数量大于m小于n时,种群数量会逐渐稳定在m点

B.当吹绵蚧种群数量大于n小于p时,种群数量会逐渐稳定在n点

C.当吹绵蚧种群数量超过p点时,吹绵蚧种群数量会稳定在q点

D.在果园中适当投放澳洲瓢虫,吹绵蚧数量就不可能长期维持在较高水平

8.武夷山国家公园内的黄岗山从山脚到山顶依次出现常绿阔叶林、针阔叶混交林、针叶林和中山草甸。这里鸟类资源丰富,是候鸟重要的迁徙地。例如栗头鹟莺是冬候鸟,主要栖息于低山地带常绿阔叶林和灌木丛,以昆虫以及少量杂草种子为食;黑眉柳莺为夏候鸟,栖息地带与栗头鹟莺相同,以昆虫为食;黄腹角雉是留鸟,生活在较高海拔的常绿阔叶林和针阔混交林中,以植物和少量的昆虫为食。下列相关叙述正确的是( )

A.在该地区生态环境相对稳定的情况下,中山草甸会演替为常绿阔叶林

B.黑眉柳莺与黄腹角雉生活在不同的空间,呈现垂直分布的特点

C.栗头鹟莺和黑眉柳莺栖息地和食性相似,竞争激烈

D.栗头鹟莺和黄腹角雉都至少占有两个营养级

9.“稻—萍—鳅共养”属于一种“种养”结合的养殖模式,稻田里虽有危害水稻的病菌、害虫和杂草,但泥鳅的活动可起到除虫、松土和增氧的作用,同时其排泄物也是稻田的天然肥料,红萍叶片内的蓝细菌固氮可促进红萍和水稻生长,有利于提高水稻的产量和品质。农民的管理主要包括拔除稻田里的稗草,清除食肉的“黑鱼”及施肥。下列有关叙述错误的是( )

A.“稻—萍—鳅共养”生态系统的结构是指生产者、消费者、分解者

B.农民拔除稻田里的稗草,养泥鳅前清除食肉的“黑鱼”,这种做法是为调整生态系统中的能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分

C.与热带雨林相比,稻田的营养结构简单,抵抗力稳定性较低

D.从物质循环的角度看,稻田需要施肥的原因是农田中的产品不断输出

10.随着城市化的发展,城市水污染问题日益突出。建立人工湿地公园是解决城市水污染的一种有效途径,下图是人工湿地处理城市污水的示意图。则下列有关说法正确的是( )

A.挺水植物芦苇在湿地边沿随地势高低分布不同,属于群落的垂直结构

B.流经该生态系统的总能量要大于该系统生产者所固定的太阳能

C.绿藻、黑藻可吸收城市污水中的有机物,并用于自身的光合作用

D.人工湿地净化污水时,体现了该湿地生态系统的恢复力稳定性

11.有位农民在自家庭院里搞了一个小型生态农业,创收达几万元。其物质和能量流动如下图所示。下列对该系统的叙述,不正确的是( )

A.该系统中,人的因素非常关键,其中生产者是葡萄

B.该系统体现了物质、能量的多级利用和高效转化

C.该系统内蚯蚓和蘑菇为分解者

D.猪在其中为三级消费者

12.通过生态足迹需求与自然生态系统的承载力进行比较即可定量地判断某一国家或地区目前可持续发展的状态,以便对未来人类生存和社会经济发展做出科学规划。根据上述定义,下列各项说法不正确的是( )

A.生态足迹是一种衡量对生态环境破坏程度的定性方法

B.生态足迹是判断某一国家或地区目前的可持续发展的状态的重要指标

C.生态足迹的值越高,人类对生态的破坏就越严重

D.日本每人的生态足迹远远超过日本土地、水源所具备的生产能力,所以日本只能利用别国资源

二、选择题(共4小题,每小题5分,共20分。每小题有两个或两个以上选项符合题目要求,全部选对得5分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)

13.研究人员对草原上若干样地进行监控,记录每块样地中植物物种数量,并连续11年测量植物总生物量的波动情况,绘制如图所示关系图。下列相关叙述正确的是( )

A.样地生产者固定的太阳能总量即为植物总生物量

B.植物总生物量的波动程度可反映抵抗力稳定性的强弱

C.植物物种数量越多,植物总生物量的波动越小

D.植物总生物量波动还会受到气候等条件的影响

14.如图表示粮桑渔畜生态农业系统的基本模式。根据图示判断,下列叙述正确的是( )

A.该生态农业系统中的主要成分是水稻、桑、鸡、鱼等生物

B.通过适当延长光照时间来提高家禽产蛋率利用了物理信息的作用

C.池塘生态系统中,鱼的捕捞量在K/2左右有利于持续获得较大的鱼产量

D.施用河泥不仅能够提高土壤肥力,也能增加环境中的CO2浓度,有利于农作物增产

15.如图为某海域渔获物(渔业捕捞的生物)的平均营养级和捕捞产量随时间变化的曲线图。下列叙述正确的是( )

注:平均营养级指渔获物所处的营养级平均值。

A.海洋中营养级越高的生物体型越大

B.生物个体拥有的能量与所处营养级呈负相关

C.该海域高营养级的优势种可能逐渐被低营养级取代

D.如果适当减少渔业捕捞,将有利于增加高营养级鱼类的数量

16.种群增长率是指在单位时间内新增加的个体数占种群个体总数的比率;种群增长速率是指种群在单位时间内增加的个体数量。调查某种群一段时间内某些特征的变化,得到如图a、b曲线,以下说法正确的是( )

A.种群增长率为0时,出生率等于死亡率

B.若曲线a表示增长速率,当其为0时,则该种群可能达到K值

C.若曲线a表示“S”形曲线的增长率,则第6年时可能小于0

D.若曲线a表示出生率,曲线b表示死亡率,则前6年该种群的年龄结构为增长型,但将面临种群退化的问题

三、非选择题(共3小题,共44分)

17.(16分)[2022广东卷]荔枝是广东特色农产品,其产量和品质一直是果农关注的问题。荔枝园A采用常规管理,果农使用化肥、杀虫剂和除草剂等进行管理,林下几乎没有植被,荔枝产量高;荔枝园B与荔枝园A面积相近,但不进行人工管理,林下植被丰富,荔枝产量低。研究者调查了这两个荔枝园中的节肢动物种类、个体数量及其中害虫、天敌的比例,结果见下表。

荔枝园 种类/种 个体数量/头 害虫比例/% 天敌比例/%

A 523 103 278 36.67 14.10

B 568 104 118 40.86 20.40

回答下列问题。

(1)除了样方法,研究者还利用一些昆虫有 性,采用了灯光诱捕法进行取样。

(2)与荔枝园A相比,荔枝园B的节肢动物物种丰富度 ,可能的原因是林下丰富的植被为节肢动物提供了 ,有利于其生存。

(3)与荔枝园B相比,荔枝园A的害虫和天敌的数量 ,根据其管理方式分析,主要原因可能是 。

(4)使用除草剂清除荔枝园A的杂草是为了避免杂草竞争土壤养分,但形成了单层群落结构,使节肢动物物种多样性降低。试根据群落结构及种间关系原理,设计一个生态荔枝园简单种植方案(要求:不用氮肥和除草剂、少用杀虫剂,具有复层群落结构),并简要说明设计依据。

18.(14分)下图为典型的农作物秸秆利用生态系统,请据图回答下列问题。

(1)流经此生态系统的总能量是 ,此生态系统比自然生态系统优越的一个最大的特点是 。

(2)菌床和排泄物的杂屑最终回田,这主要体现了生态工程的 原理,土壤中的有机物不能被植物直接吸收,必须经过微生物的分解产生 ,从而提高农作物的光合作用效率,最终提高农作物的产量。

(3)从图中分析,此生态系统的分解者是 。

(4)某人分析此图发现秸秆共进行了三级的分级利用,为能更加充分地利用秸秆中的能量,他认为级数应该越多越好,你是否赞成他的观点 ,为什么 。

19.(14分)鼢鼠是高原地区特有的鼠种,营地下生活,靠采食植物根茎为生,在草原生态系统中具有重要的功能和地位,有着地面植食性动物不可替代的作用。请回答下列问题。

(1)在保护生态环境的过程中,当地政府对鼢鼠的 进行监测,以预测种群的数量变化,进而控制其数量。政府的一系列措施既能保护生态又能以牧富民,这体现了生态工程的 原理。

(2)鼢鼠挖洞时将挖出的土堆在地面,会在草甸中形成无植被覆盖的裸露土丘,需6年左右才能逐步恢复,恢复过程中群落的演替类型为 。在第3~6年,某种一年生植物的生物量占比呈现逐年减少的趋势,分析其原因是 。恢复后的群落中每种生物都占据着相对稳定的生态位,这有利于 。

(3)研究发现,增加草原降水能够引起鼢鼠食谱发生变化,鼢鼠肠道微生物组成也发生变化,其中能利用草中的纤维素等物质合成并分泌短链脂肪酸(鼢鼠的能量来源之一)的微生物比例显著增加。由此可推断鼢鼠体重增加的能量直接来自 。

(4)蛇能够利用舌感知鼢鼠留下的气味去猎捕鼢鼠,鼢鼠同样也能够依据蛇的气味或行为躲避猎捕。可见,信息能够 ,维持生态系统的稳定。

模块综合测评

1.C r策略的生物体型小、繁殖能力强,能在短时间内产生较多的后代,在特定的环境中占据优势,A项正确;r策略的种群常受到非生物因素的控制,多变且难以预测,种群数量常低于K值,B项正确;对于有害生物,应在其种群数量低于K/2时控制,且越早控制越有效,蝗虫属于r策略的生物,能在短时间内产生较多的后代,种群数量控制在K/2之内不一定能有效控制蝗灾,C项错误;对于K策略的生物,应保护其栖息环境,包括提供充足的食物和空间资源、控制其天敌的数量等,以提高它们的K值,D项正确。

2.C 捕食者—猎物模型对种群的数量进行统计,曲线反映了种群数量的变化趋势,属于数学模型,A项错误;捕食者数量在P2处上下波动,猎物数量在N2处上下波动,所以捕食者的K值为P2,猎物的K值为N2,B项错误;从图中数学模型中可以看出,在N1~N2段,猎物数量减少时,捕食者的数量也减少,捕食者数量进一步减少后,减少了对猎物的捕食,猎物的数量增加,在N2~N3段,随着猎物数量增多,捕食者的食物增多,捕食者数量增多,捕食者数量进一步增多后,猎物的数量减少,这是一种负反馈调节过程,C项正确;该模型是捕食者—猎物模型,利用该模型既能解释由于捕食者的存在,导致猎物的种群数量能维持相对稳定,也能解释由于食物增多或减少导致捕食者种群数量能维持相对稳定,D项错误。

3.A 青海湖鸟岛自然保护区是为保护斑头雁等鸟类及其生存场所而设立的自然保护区,是一种就地保护措施。建立东北虎繁育中心是将东北虎迁出原地进行易地保护。将捕杀藏羚者绳之以法是对野生生物资源进行法制管理的措施。

4.B 该生态系统组成成分中分解者有蚯蚓、食用菌,A项错误;碳元素在生物群落与非生物环境之间主要以CO2的形式存在,在生物群落内部主要以含碳有机物的形式存在,B项正确;该系统通过能量多级利用提高能量利用率,但是能量传递效率不能提高,C项错误;应用生态工程原理实现能量的多级利用,实现经济与生态的双赢,D项错误。

5.D 植绥螨能捕食烟粉虱的卵,二者为捕食关系,烟粉虱成虫群集于植株上部嫩叶背面吸食汁液,二者为寄生关系,A项错误;种群无垂直结构,B项错误;烟粉虱成虫不善飞行,活动能力弱,活动范围小,可用样方法进行种群密度的估算,C项错误;可利用烟粉虱对黄色有强烈的趋性对其进行生物防治,D项正确。

6.A 与普通稻田相比,该稻田输出的物质更多,故需要施加更多的肥料,A项正确。由于利用鸭子进行害虫防治,该稻田农药使用量减少,B项错误。稻田养鸭模式增加了鸭子,群落的空间结构发生了变化,C项错误。由于杂草、害虫和老黄稻叶中的能量被鸭子利用,鸭粪可作为有机肥料还田,故该稻田比普通稻田的能量的利用率高,D项错误。

7.A 当吹绵蚧种群数量大于m小于n时,被捕食率大于补充率,因此可推测种群数量会逐渐下降而后稳定在m点,A项正确;当吹绵蚧种群数量大于n小于p时,由于补充率大于被捕食率,种群数量会增加,可能会导致吹绵蚧虫害的爆发,B项错误;当吹绵蚧种群数量超过p点时,被捕食率大于补充率,因此种群数量下降,最终稳定在p点,C项错误;当吹绵蚧种群数量高于p点时,在果园中适当投放澳洲瓢虫,可使吹绵蚧数量长期稳定在p点较高水平,D项错误。

8.D 随着地形的升高,气温的降低,从山脚到山顶依次出现常绿阔叶林、针阔叶混交林、针叶林和中山草甸,故在该地区生态环境相对稳定的情况下,中山草甸不会演替为常绿阔叶林,A项错误;黑眉柳莺与黄腹角雉生活在不同的海拔,呈现水平分布的特点,B项错误;栗头鹟莺是冬候鸟,黑眉柳莺为夏候鸟,两者生活时令不同,故不存在竞争激烈这一说法,C项错误;栗头鹟莺食用昆虫和少量杂草种子,黄腹角雉食用植物和少量昆虫,两者都至少占有两个营养级:第二营养级和第三营养级,D项正确。

9.A 生态系统的结构包括生态系统的组成成分和营养结构,组成成分包括非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者,营养结构是指食物链和食物网,A项错误。拔掉稗草、清除食肉的“黑鱼”,这些操作均是为了调整能量在生态系统中的流动方向,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分,B项正确。一般而言,生物种类越多,物种丰富度越高,生态系统的抵抗力稳定性越强。与生物多样性丰富的热带雨林相比,稻田的营养结构简单,抵抗力稳定性较低,C项正确。农田中的产品不断输出,使土壤中的矿质元素减少,因此稻田需要施肥,D项正确。

10.B 此处挺水植物芦苇为一个种群,其中不存在群落的结构,A项错误;植物只能利用CO2和H2O等无机物进行光合作用,不能利用污水中的有机物进行光合作用,C项错误;人工湿地生态系统净化污水时,体现了该湿地生态系统的抵抗力稳定性,D项错误。

11.D 从生态系统的角度看,一个家庭庭院也是一个人工生态系统,在这个生态系统中有生产者、消费者和分解者,并且人的作用非常突出。该生态系统属于一种小型的农业生态工程,体现了物质和能量的多级利用和高效转化。猪以鸡粪为食,不属于三级消费者。

12.A 生态足迹是一种衡量对生态环境破坏程度的定量方法,而不是定性方法,A项错误;由题干可知,生态足迹是判断某一国家或地区目前可持续发展的状态的重要指标,B项正确;生态足迹可代表在现有技术条件下,维持全人类生存所需的生产资源和吸纳废物的土地及水域的面积,所以生态足迹的值越高,人类对生态的破坏就越严重,C项正确;生态足迹可代表在现有技术条件下,维持一个国家生存所需的生产资源和吸纳废物的土地及水域的面积,若日本每人的生态足迹远远超过日本土地、水源所具备的生产能力,则日本只能利用别国资源,D项正确。

13.BCD 样地生产者固定的太阳能总量为流入样地的总能量,生产者包括植物和其他微生物,故样地生产者固定的太阳能总量不只是植物的总生物量,A项错误;植物总生物量的波动程度可反映抵抗力稳定性的强弱,抵抗力稳定性越强,则植物总生物量波动程度越小,B项正确;由图可知,植物物种数量越多,植物总生物量的波动越小,C项正确;植物总生物量波动还会受到气候等条件的影响,D项正确。

14.BCD 生态系统的主要成分是生产者,A项错误;饲养家禽可以通过适当延长光照时间来提高产蛋率,光照属于物理信息,B项正确;种群数量在K/2左右时增长最快,故在池塘生态系统中,鱼的捕捞量在K/2左右,有利于持续获得较大的鱼产量,C项正确;河泥中含有的无机盐可增加土壤中的矿质营养供应,能够提高土壤肥力,微生物将河泥中的有机物分解,能增加环境中的CO2浓度,有利于农作物增产,D项正确。

15.CD 营养级与体型之间没有必然联系,所以营养级高的生物体型不一定大,A项错误;食物链越长,能量在流动中损失的就越多,所以营养级越高,该营养级所具有的总能量就越少,但个体的能量与此没有必然关系,B项错误;从图中可见,随年份的变化,该海域渔获物的平均营养级在逐渐下降,而捕捞产量的总趋势升高,说明低营养级的生物数量占比在明显上升,故可推测该海域高营养级的优势种可能逐渐被低营养级取代,C项正确;据图分析可知,渔获物的平均营养级与捕捞产量之间呈负相关,故适当减少渔业捕捞,将有利于增加高营养级鱼类的数量,D项正确。

16.ABD 种群增长率=出生率-死亡率,种群增长率为0时,出生率等于死亡率,A项正确;种群增长速率是指种群在单位时间内增加的个体数量,当增长速率为0时,种群停止增长,种群数量可能达到K值,B项正确;“S”形曲线的增长率最小值为0,不会小于0,C项错误;若曲线a表示出生率,曲线b表示死亡率,尽管前6年出生率大于死亡率,该种群的年龄结构为增长型,但6年以后,出生率小于死亡率,将面临种群退化的问题,D项正确。

17.答案 (1)趋光

(2)高 食物和栖息空间

(3)少 荔枝园A使用杀虫剂,可减少害虫数量,同时因食物来源少,导致害虫天敌的数量也少

(4)林下种植大豆等固氮作物,通过竞争关系可减少杂草的数量,同时为果树提供氮肥;通过种植良性杂草或牧草,繁殖天敌来治虫,可减少杀虫剂的使用。

解析 (1)有些昆虫具有趋光性,可以利用黑光灯进行诱捕取样。(2)与荔枝园A相比,荔枝园B的节肢动物的种类多,物种丰富度高,可能的原因是荔枝园B的林下植被丰富,为节肢动物的生存和繁殖提供了栖息空间和食物。(3)由题图可知,荔枝园A的节肢动物总数量以及害虫和天敌的比例均低于荔枝园B,可推知荔枝园A的害虫和天敌的数量均少于荔枝园B,原因可能是荔枝园A使用杀虫剂,减少了害虫的数量,同时因食物来源少,导致害虫天敌的数量也减少。(4)根据群落结构和种间关系原理,在荔枝园林下种植大豆等固氮作物,可以为果树提供氮肥,并通过竞争关系减少杂草的数量,避免使用除草剂;同时通过种植良性杂草或牧草,繁殖天敌来治虫,可减少杀虫剂的使用。

18.答案 (1)农作物固定的太阳能 实现了能量的分层、分级利用

(2)循环 CO2

(3)食用菌和蚯蚓

(4)不赞成 因为秸秆中所含的能量有限

解析 (1)根据图示分析可知,流经该农业生态系统的总能量是农作物固定的全部太阳能。与自然生态系统相比,该生态系统最大的特点是实现了能量的分层、分级利用,使农作物秸秆、动物粪便、分解者中的能量得到充分利用。

(2)菌床杂屑和动物排泄物杂屑回田体现了物质循环再生原理,土壤中的有机物须经微生物的分解作用形成无机物,才能被农作物利用,其中CO2的增加提高了光合作用的效率。

(3)该生态系统中的分解者是食用菌和蚯蚓。

(4)由图示可看出,农作物秸秆进行了三级利用,秸秆中的能量得到了充分利用,但是秸秆中的能量是有限的,并不是利用级数越多越好。

19.答案 (1)年龄结构 整体

(2)次生演替 在演替的过程中该一年生植物在竞争中不占优势地位 不同生物充分利用环境资源

(3)草和肠道微生物

(4)调节生物的种间关系

解析 (1)种群的数量特征中,可以预测种群数量变化的是年龄结构。生态工程基本原理中的整体原理是指树立整体观,遵循整体原理,故政府的一系列措施既能保护生态又能以牧富民,这体现了生态工程的整体原理。

(2)从无植被覆盖的裸露土丘恢复为草甸的过程中,由于具备土壤和一定的植被(种子等繁殖体)条件,故演替类型为次生演替。群落演替的本质是优势种的取代,由于在演替的过程中该一年生植物在竞争中不占优势地位,故在第3~6年,该一年生植物的生物量占比呈现逐年减少的趋势。生态位是指一个物种在生物群落中的地位和作用,表征了物种对各种资源的利用以及不同物种之间的关系。恢复后的群落中每种生物都占据着相对稳定的生态位,这有利于不同生物充分利用环境资源。

(3)结合题意“能利用草中的纤维素等物质合成并分泌短链脂肪酸的微生物比例显著增加”可知,鼢鼠体重增加的能量直接来自草和肠道微生物。

(4)蛇能够利用舌感知鼢鼠留下的气味去猎捕鼢鼠,鼢鼠同样也能够依据蛇的气味或行为躲避猎捕,反映了不同生物间的关系,故体现了信息能够调节生物的种间关系,维持生态系统的稳定。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)