专题08:小说阅读(人物、情节、环境考点)(考点串讲)-2023-2024学年七年级语文下学期期中考点大串讲(统编版)课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 专题08:小说阅读(人物、情节、环境考点)(考点串讲)-2023-2024学年七年级语文下学期期中考点大串讲(统编版)课件(共30张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 45.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-03-05 09:23:48 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

2023-2024学年七年级语文下期期中考点大串讲

专题08 小说阅读

01

02

04

03

目

录

考点透视

技巧总结

典例剖析

考场练兵

小说一直以来是语文试题考查的重点。近年来全国各地考试中对小说的考查通常有3-5个小题。各地分值不等,一般为12-16分。题型为简答题,尽量覆盖四个能力层级; 题目灵活,难度较大,重视思维和阅读感悟能力,阅卷还看重语言的清晰和准确。

从选材看:文本内容基本关注人与自然、人与社会、人与人的关系,引导学生对生存、生活、人文的关怀和思考;命题导向重视文本细读,关注细节,深挖主题。

1.把握故事情节

2.揣摩人物形象

3.分析环境描写

小说阅读部分重要考点

常见题型 1.请围绕XX人物,概括相关情节。

2.结合文章内容,分析XX人物形象特点。

3.XX段的描写有什么作用?

4.文中多出出现对比手法,请分析其作用。

命题趋势

第一,人物是小说的核心,分析人物是小说命题的关键。围绕小说人物的命题几乎贯串在每一算小说阅读的考查中,因此,加强对人物的分析至关重要。分析人物要素要从三个方面人手:分析人物与情节的关系,分析人物与主题的关系,分析主要人物与次要人物之间的关系。

第二,小说命题解答方向的综合性特征逐渐加强。现在的命题多显现以一个要素考查为主、多个要素考查为辅的命题方式。如分析小说内容与艺术特色小说标题与情节。小说人物与情节等。

第三,选材上重视文化阅读,体现文化自信。革命文化、传统文化、乡土文化为选材重点,兼顾外国作品。

考点1:分析故事情节

故事情节是小说的骨架,是小说中一系列有组织的生活事件。它在作品中起着展示人物性格、表现主题思想的作用。

主要命题形式有:

(1)概括全文或部分情节。

(2)分析某一重要情节的作用。

(3)小说的线索是什么?

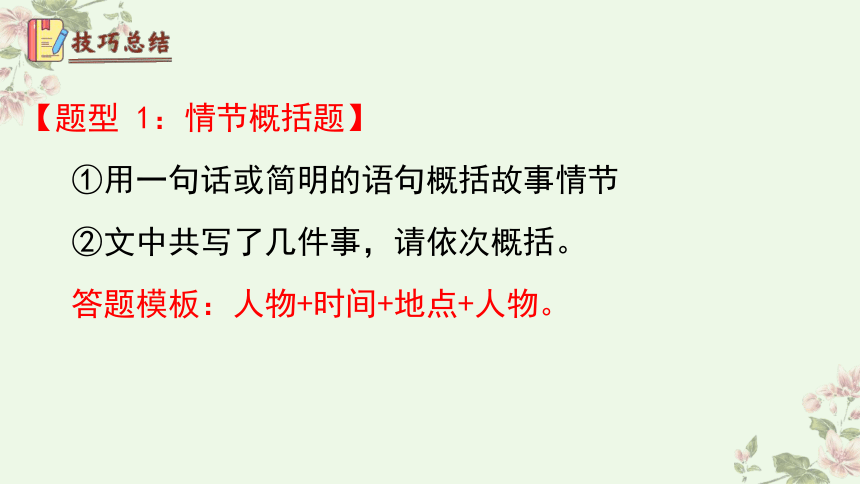

【题型 1:情节概括题】

①用一句话或简明的语句概括故事情节

②文中共写了几件事,请依次概括。

答题模板:人物+时间+地点+人物。

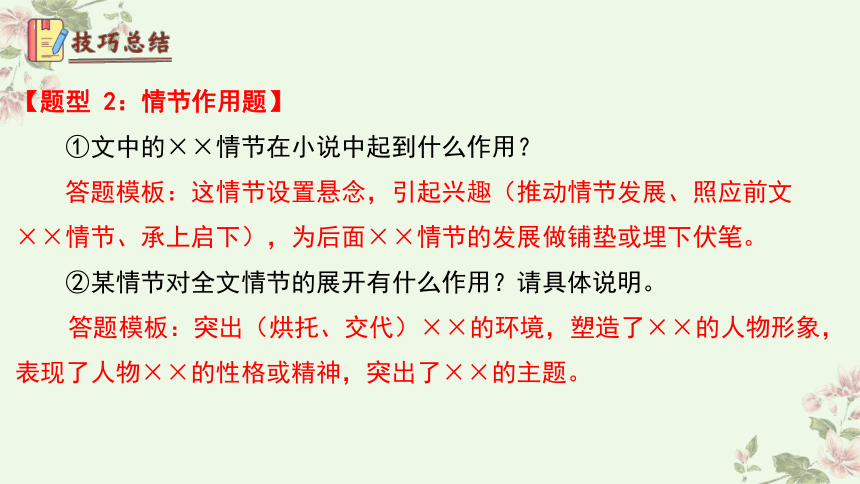

【题型 2:情节作用题】

①文中的××情节在小说中起到什么作用?

答题模板:这情节设置悬念,引起兴趣(推动情节发展、照应前文××情节、承上启下),为后面××情节的发展做铺垫或埋下伏笔。

②某情节对全文情节的展开有什么作用?请具体说明。

答题模板:突出(烘托、交代)××的环境,塑造了××的人物形象,表现了人物××的性格或精神,突出了××的主题。

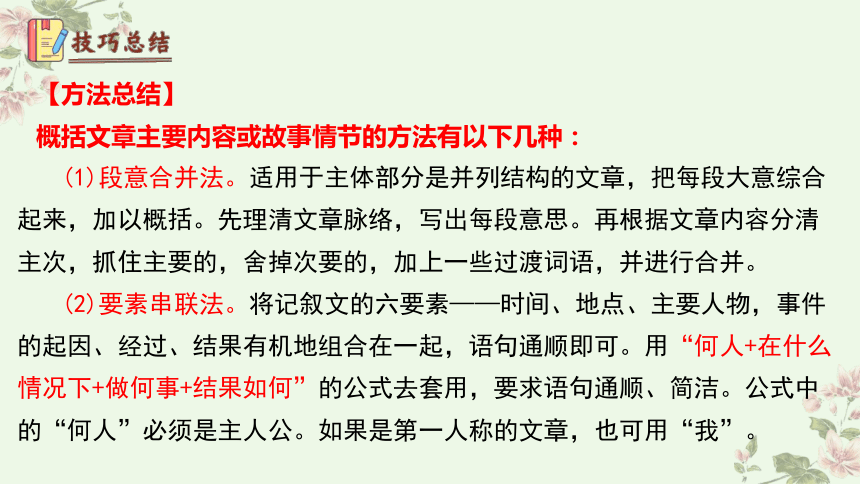

【方法总结】

概括文章主要内容或故事情节的方法有以下几种:

(1)段意合并法。适用于主体部分是并列结构的文章,把每段大意综合起来,加以概括。先理清文章脉络,写出每段意思。再根据文章内容分清主次,抓住主要的,舍掉次要的,加上一些过渡词语,并进行合并。

(2)要素串联法。将记叙文的六要素——时间、地点、主要人物,事件的起因、经过、结果有机地组合在一起,语句通顺即可。用“何人+在什么情况下+做何事+结果如何”的公式去套用,要求语句通顺、简洁。公式中的“何人”必须是主人公。如果是第一人称的文章,也可用“我”。

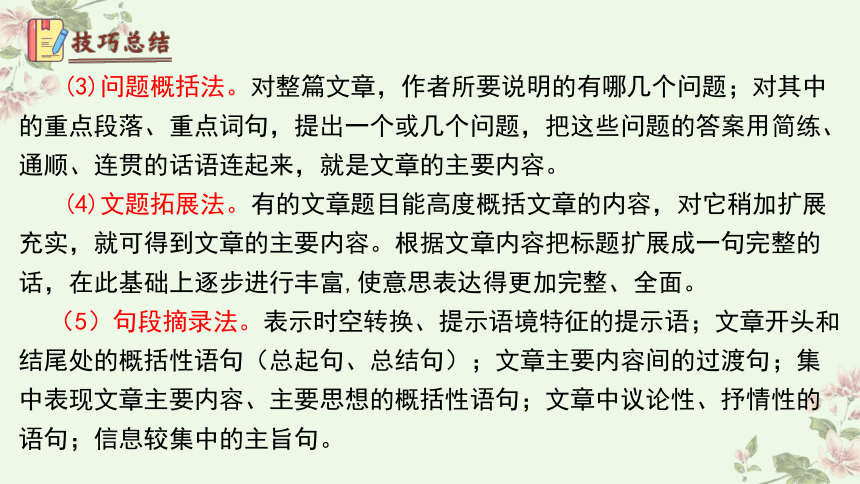

(3)问题概括法。对整篇文章,作者所要说明的有哪几个问题;对其中的重点段落、重点词句,提出一个或几个问题,把这些问题的答案用简练、通顺、连贯的话语连起来,就是文章的主要内容。

(4)文题拓展法。有的文章题目能高度概括文章的内容,对它稍加扩展充实,就可得到文章的主要内容。根据文章内容把标题扩展成一句完整的话,在此基础上逐步进行丰富,使意思表达得更加完整、全面。

(5)句段摘录法。表示时空转换、提示语境特征的提示语;文章开头和结尾处的概括性语句(总起句、总结句);文章主要内容间的过渡句;集中表现文章主要内容、主要思想的概括性语句;文章中议论性、抒情性的语句;信息较集中的主旨句。

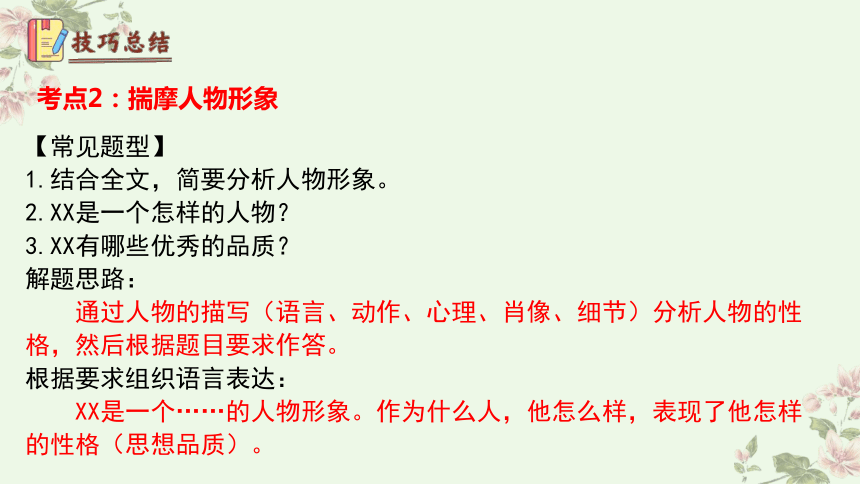

考点2:揣摩人物形象

【常见题型】

1.结合全文,简要分析人物形象。

2.XX是一个怎样的人物?

3.XX有哪些优秀的品质?

解题思路:

通过人物的描写(语言、动作、心理、肖像、细节)分析人物的性格,然后根据题目要求作答。

根据要求组织语言表达:

XX是一个……的人物形象。作为什么人,他怎么样,表现了他怎样的性格(思想品质)。

人物形象类题目答题步骤

【第一步:仔细审题,明确方向】

(1)是概括还是分析。“概括”题只要求写出人物形象或性格特点即可,“分析”题要在此基础上结合文本加以分析。

(2)是性格还是形象。“形象”一词应大于“性格”,它以性格为中心,兼及人物的外在特征、身份地位等。答形象题时不要忘记人物的身份、地位、职业等因素。

【第二步:总体把握,画句分析】

(1)结合人物确定作者的感情倾向是褒还是贬,是颂扬还是讽刺。 ①文中交代的与人物身份、地位、经历、教养等相关的句子。②有关人物描写的语句。(外貌、动作、语言、心理、神态)③作品中其他人物(或作者)对他的评价(议论)句。

(2)结合情节有关情节发展、事件变化的语句,把握人物性格的变化和人物间的主次关系。

(3)结合环境有关环境(包括社会环境)的语句,环境可以揭示人物的精神世界、烘托人物的思想性格。

【第三步:归类合并,恰当表述注意题型的细微变化,怎么问就怎么答。】

(1)请概括(分析)××的形象(性格)特点。

分点作答,先概括,后分析。①个性特征1(+举出实例);②个性特征2(+举出实例)……

(2)××是一个怎样的人物?

先总括句(人物身份),再分点作答①个性特征1(+举出实例);②个性特征2(+举出实例)……

考点3:分析环境描写

环境描写的分类

1、自然环境描写

对日月星辰、山川河流、花草树木、鸟兽鱼虫、时序节令、风雨雪霜的描写。

2、社会环境描写

对一定历史时期的社会情态、生活风尚、风土人情的描写;在具体的文章中则指对人物的活动有影响的阶级关系、人际关系、居室陈设等环境因素的描写。

题型:描写了怎样的环境?这样描写起了怎样的作用?

(1)社会环境——故事发生的时代背景。

作用:①交待人物活动及其成长的时代背景,揭示了各种复杂的社会关系;②交代人物身份,表现人物性格;或影响或决定人物性格;③揭示社会本质特征,揭示主题。

(2)自然环境——人物活动的具体场景,如地点、气候、时间、景色、场面等。

作用:①自身的、独立的审美价值:表现地域风光,提示时间、季节和环境特点;

②渲染气氛,为后边刻画人物作铺垫;③烘托人物性格,或某种心理;④展开、推动情节发展;⑤深化主旨;⑥象征和暗示。

答题规范:环境 + 人物 + 情节 + 主题

(1)环境类试题的答题思路:

①环境本身(交代……时间,交代……背景,营造……氛围,渲染……气氛)-→②情节(推动,暗示,铺垫)-→③人物(烘托,映衬)-→④主题(表达,寄托,暗示,揭示)。

(2)根据要求还可以这样来组织语言表达:

XX具体描写了……景色,营造(创设)了一种……气氛;渲染(定下)了……的抒情基调;烘托了人物的思想感情;为下文……情节展开作了铺垫,推动……的情节发展。

(2023·浙江杭州·杭州市公益中学校考模拟预测)文物的背后是千百年前的春夏秋冬,探访文物,恰 如一场穿越时空的对话。 青白瓷 戴涛①书房的书架上,除了书,我还放了两件瓷器,在读书写字之余,总会看上几眼。为何会有这习惯,还要从它们的来历说起。②十年前,我去一个中部城市,参加我们系统内的一个全国性会议,在会议间隙,和我同住一室的老刘对我说:“老戴,听说这里古玩市场特别兴旺,我们去看看。”其实我对古玩根本没有兴趣,可既然老刘说了,也就随他了。③到了古玩市场,十几家瓷器店一家家看过去,每到一家,老刘总能与店主相谈甚欢,然后店主总是盛赞老刘是行家里手,这样老刘的情绪便越来越高涨。④走进最后一家店,老刘扫了一眼问:“还有什么好东西吗?”店主愣了一下答:“哦,有,在楼上。”我们随店主上了阁楼,老刘弯腰从地板上的一堆瓷器里拿起一件:“这件湖田窑的香熏什么价?”店主又是一愣,不过很快便回过神来:“老板,您真是好眼力。”“快说,什么价?”店主犹犹豫豫地伸出两根手指,老刘把他的一根手指按了下去:“交个朋友,我们下次还会来,一万怎么样?”店主的情绪一下如老刘一样饱满了:“老大,听您的,您说了算。”老刘回过头来冲着我说:“怎么还愣着,快付钱啊。”⑤见我不动,老刘一把拉我到一边说:“快买下,捡漏了,回头你真不要,给我。”老刘这样说,我还能有什么话。

⑥捧着买下的瓷器,我和老刘就直接回了宾馆,关上房门,老刘一脸得意:“老戴,刚才不方便说,现在你听我慢慢说来,你知道我是在江西,可你知道产这香熏的湖田窑在哪里吗?就在江西的景德镇。”老刘见我面无表情,又继续说:“你看,这件香熏呈圆球形,上面网状透雕工艺精致,就是人们常说的‘青白瓷’,体现了宋瓷的简洁高雅。再翻过来看,底部圈足内有典型的褐红色,这不是宋代景德镇湖田窑口的东西,是什么?不瞒你说,湖田窑的瓷器我已经收集研究十多年了。” ⑦老刘越说越激动,而我听到这瓷器是来自宋朝时,即刻有些心潮澎湃了,因为我对宋朝的文化艺术向来心怀崇敬,所以我不再让老刘说下去。老刘说:“这香熏现在的市场价起码在两万以上啊。” ⑧回到家,我把香熏作为摆件放在了我的写字桌上,然后找来有关瓷器的书恶补了一下,觉得老刘说的话好像有点道理。同时我对宋瓷也产生了兴趣,便开始寻找上海的古玩市场。 ⑨到了周末,我来到了全市最大的一家古玩市场,直奔三楼的瓷器区。 ⑩我终于在一家店里见到了一件入我眼的青白瓷,这是一把高约十五公分的执壶,造型古朴,釉色白里透青,但不闪眼,给人以温润感。我故作漫不经心地问:“这壶怎么说?”店主回:“这是宋代的,您想要?”“随便问问,我看到不了宋,应该是高仿。”店主显得有点底气不足:“我是朋友那里拿的,进价就是五千。”“如果你六千肯卖,我要了,我不关心年代,我喜欢它的釉色和形制。”店主点头。

这样我就把执壶带回了家,把执壶和先前那只香熏一起摆在书架上。当我到书架前取书或放书时,便会对着这两件瓷器看上一会儿,可每次我似乎只能在执壶身上感觉到来自历史深处的淡雅与宁静。

后来,一个朋友来我家,见了这两件瓷器问:“真的假的?”我说:“不知道。”他说:“我帮你送博物馆用仪器测一下吧。”

测试的结论很快出来了:执壶形成于宋代,香熏为现代。

再后来,接到江西老刘的电话,他说有人托他收宋代景德镇的香熏,开出的价格是三万,问我卖不卖。 我说:“不卖。

1.本文围绕两个“古玩”展开故事,请将表格补充完整,完成小说情节的梳理。

时间 情节

十年前 ③

回到家 买书恶补,对瓷生趣

① 来到市场,买下执壶

后来 ④

② 开价三万,不卖香薰

2.结合上表④处这一情节,谈谈“情理之中,意料之外”的阅读效果在本篇小说中是如何体现的?

3.小说在最初与最末两个情节中都写到了“老刘”这一人物,分析其在小说中的作用。

4.一句“不卖”让小说戛然而止,请结合你对小说的理解分析其背后的深意。

【答案】

1.①到了周末②再后来③老刘带领,买下香薰④朋友测试,一宋一现 2.情理之中:①店主犹犹豫豫地伸出两根手指。被砍掉一般价格后店主的情绪一下如老刘一样饱满了。可见香薰并不值高价。②当我到书架前取书或放书时,便会对着这两件瓷器看上一会儿,可每次我似乎只能在执壶身上感觉到来自历史深处的淡雅与宁静。③老刘弯腰从地板上的一堆瓷器里拿起一件。“从地板上’这一细节也可看出端倪。

意料之外:①“你知道我是江西人,可你知道产这香熏的湖田窑在哪里吗?就在江西的景德镇。不瞒你说,湖田窑的瓷器我已经收集研究十多年了。”老刘应该说像个有经验的人却并没有真正的慧眼。②香薰花了我一万元,而执壶我只花了六千。

【答案】3.①老刘是本文的线索人物,推动故事情节的发展。②与文中的“我”形成鲜明的对比:老刘身为江西人,自诩对瓷器有着深入的了解,实则不然。他的目光更多在文物的价格而非其艺术价值。这与文中的“我”形成鲜明的对比,我对宋代文化心怀崇敬,特意买书学习。我关注的是文物本身的欣赏价值。面对三万的出价也选择不卖,用老刘的金钱至上来反衬我对瓷器爱的纯粹。③从主题上看,作者设置老刘这一人物,意在讽刺对文物文化不够诚心之人,表现了我们应尊重历史、尊重文化的主题。 4.当时的“我”已经知道香薰为现代,根本不值三万这个价,无论是执壶还是香薰,“我”并没有把他们当成商品,不在乎他们的价格,如果以这个价格将其卖掉,违背了我所钟爱的青白瓷身上所带的“质如君子,清白示人”的品质同时这也表现了我对文物更为纯粹的热爱。两件古玩,一现一宋,有了这个现代的香薰,更好地衬托了执壶身上的历史感与文化感,这是作者最为在意的价值。

(2023·辽宁抚顺·统考三模)阅读下面选文,完成下面小题。

桂鑫

①那天,看着手中那件桂鑫寄来的棉大衣,这位号称铁汉的将军落下了眼泪,往事如电影画面一般在眼前闪过……

②张初欣认识桂鑫在40多年前,那时张初欣是炊事班的一名炊事员。桂鑫不是军人,负责给部队烧锅炉,听说是部队为了照顾他,让他干些力所能及的事情,解决吃饭问题。锅炉房和炊事班一墙之隔,张初欣和桂鑫经常见面,但一开始并不熟悉。一天晚上,点完名后,张初欣突然想起明天早饭有人员变化,可能准备的菜有些不够,于是就准备去菜窖取菜。在炊事班的门口,张初欣见一个黑影一晃而过,向锅炉房跑去。张初欣警觉地迅速跟了过去,到了锅炉房发现桂鑫正从兜里掏出馒头向一个布袋子里装。张初欣立刻明白了,训斥了桂鑫一顿,本想让他把馒头放回炊事班,可一看,馒头上排列的煤灰染成的手指印,也只好作罢。

③从此,张初欣常常领略到桂鑫的“厉害” 。今天拿个馒头,明天拿个鸡蛋……隔三岔五就要到炊事班顺点东西走。张初欣多次找到连长反映问题,连长总是嘿嘿一笑,永远都是先问拿了什么,然后自己掏钱给补上。时间久了,张初欣反而不好意思再说什么。张初欣不理解,连长为什么对桂鑫这样纵容。

④日子过得很快,几年后张初欣当了连长。老连长临走前,特意把他叫到办公室,给他讲了桂鑫爹的故事。上世纪60年代,响应国家号召,一支部队来到了荒凉的西北高原,开始国防尖端工程的建设。部队进驻后,由于要建设大型项目,必须整村搬迁。离开世世代代居住的地方,对村民不是一件小事,尤其是很多村民的祖坟面临迁移,思想工作不好做。桂鑫爹是村长,为了支持部队工作,他在祖坟前磕了三个头,在自己的老屋前抓了一捧土,没给部队提任何要求,成为第一个完成迁移的人。原本6个月的迁移期,3个月就全部完成了。部队的同志都很佩服也很感激老村长,不少部队领导和老村长成了莫逆之交。老村长去世后,留下了唯一的儿子桂鑫。照顾好桂鑫是部队领导共同的心愿。

⑤“咱不能让乡亲们寒心,更不能辜负老村长对部队的恩情,那是咱的传统,咱的……”多少年后,老连长的话在张初欣的脑海里依旧清晰如初。在不断的交往中,张初欣越发不明白,桂鑫没有妻子和孩子,自己可以在单位吃饭,他为什么还要拿馒头和菜?如果是为了钱,锅炉房的暖气片、煤可比那点菜值钱。可桂鑫从未在上面动心思。

⑥一天,张初欣看到桂鑫口袋里鼓鼓囊囊的往外走,知道他又夹带了东西,就悄悄跟着他回了村。桂鑫进村后就快步走进一个有些破败的小院,几个脸上已说不清是什么颜色的小孩子,迅速将桂鑫围了起来,狼吞虎咽地将桂鑫带的馒头一扫而光。张初欣一下子全明白了,鼻子一酸,悄悄离开了小院。从那以后,炊事班总会在笼屉上留下几个馒头和一份菜。这是张初欣和连里几个老党员一同发起的,大家一起出钱,让炊事班每天为桂鑫留一份能带走的热饭。

⑦那年冬天,特别冷。桂鑫那件从不离身的军大衣突然不见了。看着他冻得有些发抖的身体,张初欣知道,桂鑫一准是把自己的大衣给了孩子。于是他就将爱人给自己买的一件棉大衣给了桂鑫。结果爱人不理解,两个人因此还吵了一架。

⑧后来,张初欣由于工作原因调往很多地方,但无论到哪里,他总是时不时给桂鑫寄点钱和东西。记不清是哪一年,寄给桂鑫的钱开始原封不动地退了回来,还时不时有野生蘑菇、粉条等特产寄来。张初欣把电话打过去,才知道村里已经发生了翻天覆地的变化,不仅吃不上饭的日子一去不返,很多人还住进了小楼、有了汽车。⑨老将军不顾身体不适,不顾工作人员和家人的劝阻,一定要回村里看一眼。在村头下车后,张初欣简直不敢相信自己的眼睛,原本的土路不在了,高大的木质牌楼上金灿灿的大字格外耀眼。整洁的柏油路两侧,一栋栋小楼交相呼应甚是壮观,不少小楼的旁边还停着汽车。(10)现任的村长叫赵新民,是福利院长大的孩子。见到张初欣的第一句话就是:“张叔叔,我也是从小吃着桂鑫叔从部队拿来的馒头长大的。”张初欣笑得格外开心。“这些年国家精准扶贫,大家的日子都好过了。桂鑫叔带头搞大棚种植,成了致富带头人。他经常挂在嘴边的就是,那时候咱们穷,对部队亏欠的太多,你们都是部队粮食养大的,不能干对不起部队的事。”村长的介绍让不少人动容。(11)“桂鑫叔去世前,非常想见你一面,可怕耽误你的工作,一直不让我们和你联系。他一直对那件让你和嫂子吵架的棉大衣耿耿于怀,一定让我们寄给你一件,说是留个念想。”无声的泪水不知什么时候已经从将军刚毅的面庞上悄悄流过。“桂鑫叔把自己的大棚和几十万积蓄都捐给了福利院。正如他说的,咱过去穷怕了,现在党和国家的政策这么好,咱们过上了好日子,得知道报恩。”村长一边擦拭着脸上的泪,一边断断续续说着。(12)看到乡亲们红火的日子和幸福的脸庞,老将军感受到一名共产党人的自豪。

1.文章先后叙写了桂鑫所做的(1) 、(2) 、(3) 三件善事,既突出地表现了桂鑫的性格特征,同时也体现出了党和国家富民政策的优越性。2.选文第④段运用了哪种记叙顺序?有什么作用?3.结合语境,品析⑥段加划线词语。从那以后,炊事班总会在笼屉上留下几个馒头和一份菜。4.结合选文内容,简要分析桂鑫的性格。5.选文多次写到“棉大衣”,这样写有什么好处?6.选出下列对选文理解分析有误的一项( )A.选文开头采用倒叙,设置悬念,激发了读者阅读兴趣。B.第②段加点词“训斥”,生动地写出了张初欣发现桂鑫偷拿馒头时的愤怒,刻画了他斤斤计较的性格特点。C.第⑨段画线句为景物描写,表明在国家精准扶贫政策下,村民过上了富裕的生活。D.第(1)段中两次写 “泪”:将军因怀念桂鑫而流泪,村长是因对党和国家心怀感激而流泪。

【答案】1. 给村福利院孩子送食物 带头搞大棚种植 将全部财产捐赠给福利院 2.本段是插叙,补充交代了桂鑫爹率先迁移,支持部队工作,部队领导为此心怀感激而照顾桂鑫的事。解释了桂鑫不是军人,却能在部队工作的原因(交代出桂鑫在优良的家风中成长起来,为下文他的种种善举做铺垫),展现了军民鱼水深情。3.“总”是副词,表示“一直”的意思,这里表现出张初欣得知桂鑫为村福利院孩子送食物的事情后,与连里老党员们出钱,一直在暗中帮助桂鑫,表现出共产党人的责任与担当。4.心怀大爱(有爱心),给村福利院的孩子拿食物吃;不贪小利;勤劳能干,带头搞大棚种植;重情重义,一直感念张初欣送自己棉大衣的情意;无私奉献,把自己的大棚和所有积蓄都捐给福利院。 5.“棉大衣”寄寓了张初欣对桂鑫的关爱和桂鑫对张初欣的感激(或寄寓了张初欣与桂鑫之间的军民鱼水情),突出了文章主题,作为线索,贯穿全文,使文章结构完整严谨,推动情节发展。 6.B第②段加点词“训斥”,表现了张初欣工作的认真和管理的严格。本项“,刻画了他斤斤计较的性格特点”有误。

再

见

2023-2024学年七年级语文下期期中考点大串讲

专题08 小说阅读

01

02

04

03

目

录

考点透视

技巧总结

典例剖析

考场练兵

小说一直以来是语文试题考查的重点。近年来全国各地考试中对小说的考查通常有3-5个小题。各地分值不等,一般为12-16分。题型为简答题,尽量覆盖四个能力层级; 题目灵活,难度较大,重视思维和阅读感悟能力,阅卷还看重语言的清晰和准确。

从选材看:文本内容基本关注人与自然、人与社会、人与人的关系,引导学生对生存、生活、人文的关怀和思考;命题导向重视文本细读,关注细节,深挖主题。

1.把握故事情节

2.揣摩人物形象

3.分析环境描写

小说阅读部分重要考点

常见题型 1.请围绕XX人物,概括相关情节。

2.结合文章内容,分析XX人物形象特点。

3.XX段的描写有什么作用?

4.文中多出出现对比手法,请分析其作用。

命题趋势

第一,人物是小说的核心,分析人物是小说命题的关键。围绕小说人物的命题几乎贯串在每一算小说阅读的考查中,因此,加强对人物的分析至关重要。分析人物要素要从三个方面人手:分析人物与情节的关系,分析人物与主题的关系,分析主要人物与次要人物之间的关系。

第二,小说命题解答方向的综合性特征逐渐加强。现在的命题多显现以一个要素考查为主、多个要素考查为辅的命题方式。如分析小说内容与艺术特色小说标题与情节。小说人物与情节等。

第三,选材上重视文化阅读,体现文化自信。革命文化、传统文化、乡土文化为选材重点,兼顾外国作品。

考点1:分析故事情节

故事情节是小说的骨架,是小说中一系列有组织的生活事件。它在作品中起着展示人物性格、表现主题思想的作用。

主要命题形式有:

(1)概括全文或部分情节。

(2)分析某一重要情节的作用。

(3)小说的线索是什么?

【题型 1:情节概括题】

①用一句话或简明的语句概括故事情节

②文中共写了几件事,请依次概括。

答题模板:人物+时间+地点+人物。

【题型 2:情节作用题】

①文中的××情节在小说中起到什么作用?

答题模板:这情节设置悬念,引起兴趣(推动情节发展、照应前文××情节、承上启下),为后面××情节的发展做铺垫或埋下伏笔。

②某情节对全文情节的展开有什么作用?请具体说明。

答题模板:突出(烘托、交代)××的环境,塑造了××的人物形象,表现了人物××的性格或精神,突出了××的主题。

【方法总结】

概括文章主要内容或故事情节的方法有以下几种:

(1)段意合并法。适用于主体部分是并列结构的文章,把每段大意综合起来,加以概括。先理清文章脉络,写出每段意思。再根据文章内容分清主次,抓住主要的,舍掉次要的,加上一些过渡词语,并进行合并。

(2)要素串联法。将记叙文的六要素——时间、地点、主要人物,事件的起因、经过、结果有机地组合在一起,语句通顺即可。用“何人+在什么情况下+做何事+结果如何”的公式去套用,要求语句通顺、简洁。公式中的“何人”必须是主人公。如果是第一人称的文章,也可用“我”。

(3)问题概括法。对整篇文章,作者所要说明的有哪几个问题;对其中的重点段落、重点词句,提出一个或几个问题,把这些问题的答案用简练、通顺、连贯的话语连起来,就是文章的主要内容。

(4)文题拓展法。有的文章题目能高度概括文章的内容,对它稍加扩展充实,就可得到文章的主要内容。根据文章内容把标题扩展成一句完整的话,在此基础上逐步进行丰富,使意思表达得更加完整、全面。

(5)句段摘录法。表示时空转换、提示语境特征的提示语;文章开头和结尾处的概括性语句(总起句、总结句);文章主要内容间的过渡句;集中表现文章主要内容、主要思想的概括性语句;文章中议论性、抒情性的语句;信息较集中的主旨句。

考点2:揣摩人物形象

【常见题型】

1.结合全文,简要分析人物形象。

2.XX是一个怎样的人物?

3.XX有哪些优秀的品质?

解题思路:

通过人物的描写(语言、动作、心理、肖像、细节)分析人物的性格,然后根据题目要求作答。

根据要求组织语言表达:

XX是一个……的人物形象。作为什么人,他怎么样,表现了他怎样的性格(思想品质)。

人物形象类题目答题步骤

【第一步:仔细审题,明确方向】

(1)是概括还是分析。“概括”题只要求写出人物形象或性格特点即可,“分析”题要在此基础上结合文本加以分析。

(2)是性格还是形象。“形象”一词应大于“性格”,它以性格为中心,兼及人物的外在特征、身份地位等。答形象题时不要忘记人物的身份、地位、职业等因素。

【第二步:总体把握,画句分析】

(1)结合人物确定作者的感情倾向是褒还是贬,是颂扬还是讽刺。 ①文中交代的与人物身份、地位、经历、教养等相关的句子。②有关人物描写的语句。(外貌、动作、语言、心理、神态)③作品中其他人物(或作者)对他的评价(议论)句。

(2)结合情节有关情节发展、事件变化的语句,把握人物性格的变化和人物间的主次关系。

(3)结合环境有关环境(包括社会环境)的语句,环境可以揭示人物的精神世界、烘托人物的思想性格。

【第三步:归类合并,恰当表述注意题型的细微变化,怎么问就怎么答。】

(1)请概括(分析)××的形象(性格)特点。

分点作答,先概括,后分析。①个性特征1(+举出实例);②个性特征2(+举出实例)……

(2)××是一个怎样的人物?

先总括句(人物身份),再分点作答①个性特征1(+举出实例);②个性特征2(+举出实例)……

考点3:分析环境描写

环境描写的分类

1、自然环境描写

对日月星辰、山川河流、花草树木、鸟兽鱼虫、时序节令、风雨雪霜的描写。

2、社会环境描写

对一定历史时期的社会情态、生活风尚、风土人情的描写;在具体的文章中则指对人物的活动有影响的阶级关系、人际关系、居室陈设等环境因素的描写。

题型:描写了怎样的环境?这样描写起了怎样的作用?

(1)社会环境——故事发生的时代背景。

作用:①交待人物活动及其成长的时代背景,揭示了各种复杂的社会关系;②交代人物身份,表现人物性格;或影响或决定人物性格;③揭示社会本质特征,揭示主题。

(2)自然环境——人物活动的具体场景,如地点、气候、时间、景色、场面等。

作用:①自身的、独立的审美价值:表现地域风光,提示时间、季节和环境特点;

②渲染气氛,为后边刻画人物作铺垫;③烘托人物性格,或某种心理;④展开、推动情节发展;⑤深化主旨;⑥象征和暗示。

答题规范:环境 + 人物 + 情节 + 主题

(1)环境类试题的答题思路:

①环境本身(交代……时间,交代……背景,营造……氛围,渲染……气氛)-→②情节(推动,暗示,铺垫)-→③人物(烘托,映衬)-→④主题(表达,寄托,暗示,揭示)。

(2)根据要求还可以这样来组织语言表达:

XX具体描写了……景色,营造(创设)了一种……气氛;渲染(定下)了……的抒情基调;烘托了人物的思想感情;为下文……情节展开作了铺垫,推动……的情节发展。

(2023·浙江杭州·杭州市公益中学校考模拟预测)文物的背后是千百年前的春夏秋冬,探访文物,恰 如一场穿越时空的对话。 青白瓷 戴涛①书房的书架上,除了书,我还放了两件瓷器,在读书写字之余,总会看上几眼。为何会有这习惯,还要从它们的来历说起。②十年前,我去一个中部城市,参加我们系统内的一个全国性会议,在会议间隙,和我同住一室的老刘对我说:“老戴,听说这里古玩市场特别兴旺,我们去看看。”其实我对古玩根本没有兴趣,可既然老刘说了,也就随他了。③到了古玩市场,十几家瓷器店一家家看过去,每到一家,老刘总能与店主相谈甚欢,然后店主总是盛赞老刘是行家里手,这样老刘的情绪便越来越高涨。④走进最后一家店,老刘扫了一眼问:“还有什么好东西吗?”店主愣了一下答:“哦,有,在楼上。”我们随店主上了阁楼,老刘弯腰从地板上的一堆瓷器里拿起一件:“这件湖田窑的香熏什么价?”店主又是一愣,不过很快便回过神来:“老板,您真是好眼力。”“快说,什么价?”店主犹犹豫豫地伸出两根手指,老刘把他的一根手指按了下去:“交个朋友,我们下次还会来,一万怎么样?”店主的情绪一下如老刘一样饱满了:“老大,听您的,您说了算。”老刘回过头来冲着我说:“怎么还愣着,快付钱啊。”⑤见我不动,老刘一把拉我到一边说:“快买下,捡漏了,回头你真不要,给我。”老刘这样说,我还能有什么话。

⑥捧着买下的瓷器,我和老刘就直接回了宾馆,关上房门,老刘一脸得意:“老戴,刚才不方便说,现在你听我慢慢说来,你知道我是在江西,可你知道产这香熏的湖田窑在哪里吗?就在江西的景德镇。”老刘见我面无表情,又继续说:“你看,这件香熏呈圆球形,上面网状透雕工艺精致,就是人们常说的‘青白瓷’,体现了宋瓷的简洁高雅。再翻过来看,底部圈足内有典型的褐红色,这不是宋代景德镇湖田窑口的东西,是什么?不瞒你说,湖田窑的瓷器我已经收集研究十多年了。” ⑦老刘越说越激动,而我听到这瓷器是来自宋朝时,即刻有些心潮澎湃了,因为我对宋朝的文化艺术向来心怀崇敬,所以我不再让老刘说下去。老刘说:“这香熏现在的市场价起码在两万以上啊。” ⑧回到家,我把香熏作为摆件放在了我的写字桌上,然后找来有关瓷器的书恶补了一下,觉得老刘说的话好像有点道理。同时我对宋瓷也产生了兴趣,便开始寻找上海的古玩市场。 ⑨到了周末,我来到了全市最大的一家古玩市场,直奔三楼的瓷器区。 ⑩我终于在一家店里见到了一件入我眼的青白瓷,这是一把高约十五公分的执壶,造型古朴,釉色白里透青,但不闪眼,给人以温润感。我故作漫不经心地问:“这壶怎么说?”店主回:“这是宋代的,您想要?”“随便问问,我看到不了宋,应该是高仿。”店主显得有点底气不足:“我是朋友那里拿的,进价就是五千。”“如果你六千肯卖,我要了,我不关心年代,我喜欢它的釉色和形制。”店主点头。

这样我就把执壶带回了家,把执壶和先前那只香熏一起摆在书架上。当我到书架前取书或放书时,便会对着这两件瓷器看上一会儿,可每次我似乎只能在执壶身上感觉到来自历史深处的淡雅与宁静。

后来,一个朋友来我家,见了这两件瓷器问:“真的假的?”我说:“不知道。”他说:“我帮你送博物馆用仪器测一下吧。”

测试的结论很快出来了:执壶形成于宋代,香熏为现代。

再后来,接到江西老刘的电话,他说有人托他收宋代景德镇的香熏,开出的价格是三万,问我卖不卖。 我说:“不卖。

1.本文围绕两个“古玩”展开故事,请将表格补充完整,完成小说情节的梳理。

时间 情节

十年前 ③

回到家 买书恶补,对瓷生趣

① 来到市场,买下执壶

后来 ④

② 开价三万,不卖香薰

2.结合上表④处这一情节,谈谈“情理之中,意料之外”的阅读效果在本篇小说中是如何体现的?

3.小说在最初与最末两个情节中都写到了“老刘”这一人物,分析其在小说中的作用。

4.一句“不卖”让小说戛然而止,请结合你对小说的理解分析其背后的深意。

【答案】

1.①到了周末②再后来③老刘带领,买下香薰④朋友测试,一宋一现 2.情理之中:①店主犹犹豫豫地伸出两根手指。被砍掉一般价格后店主的情绪一下如老刘一样饱满了。可见香薰并不值高价。②当我到书架前取书或放书时,便会对着这两件瓷器看上一会儿,可每次我似乎只能在执壶身上感觉到来自历史深处的淡雅与宁静。③老刘弯腰从地板上的一堆瓷器里拿起一件。“从地板上’这一细节也可看出端倪。

意料之外:①“你知道我是江西人,可你知道产这香熏的湖田窑在哪里吗?就在江西的景德镇。不瞒你说,湖田窑的瓷器我已经收集研究十多年了。”老刘应该说像个有经验的人却并没有真正的慧眼。②香薰花了我一万元,而执壶我只花了六千。

【答案】3.①老刘是本文的线索人物,推动故事情节的发展。②与文中的“我”形成鲜明的对比:老刘身为江西人,自诩对瓷器有着深入的了解,实则不然。他的目光更多在文物的价格而非其艺术价值。这与文中的“我”形成鲜明的对比,我对宋代文化心怀崇敬,特意买书学习。我关注的是文物本身的欣赏价值。面对三万的出价也选择不卖,用老刘的金钱至上来反衬我对瓷器爱的纯粹。③从主题上看,作者设置老刘这一人物,意在讽刺对文物文化不够诚心之人,表现了我们应尊重历史、尊重文化的主题。 4.当时的“我”已经知道香薰为现代,根本不值三万这个价,无论是执壶还是香薰,“我”并没有把他们当成商品,不在乎他们的价格,如果以这个价格将其卖掉,违背了我所钟爱的青白瓷身上所带的“质如君子,清白示人”的品质同时这也表现了我对文物更为纯粹的热爱。两件古玩,一现一宋,有了这个现代的香薰,更好地衬托了执壶身上的历史感与文化感,这是作者最为在意的价值。

(2023·辽宁抚顺·统考三模)阅读下面选文,完成下面小题。

桂鑫

①那天,看着手中那件桂鑫寄来的棉大衣,这位号称铁汉的将军落下了眼泪,往事如电影画面一般在眼前闪过……

②张初欣认识桂鑫在40多年前,那时张初欣是炊事班的一名炊事员。桂鑫不是军人,负责给部队烧锅炉,听说是部队为了照顾他,让他干些力所能及的事情,解决吃饭问题。锅炉房和炊事班一墙之隔,张初欣和桂鑫经常见面,但一开始并不熟悉。一天晚上,点完名后,张初欣突然想起明天早饭有人员变化,可能准备的菜有些不够,于是就准备去菜窖取菜。在炊事班的门口,张初欣见一个黑影一晃而过,向锅炉房跑去。张初欣警觉地迅速跟了过去,到了锅炉房发现桂鑫正从兜里掏出馒头向一个布袋子里装。张初欣立刻明白了,训斥了桂鑫一顿,本想让他把馒头放回炊事班,可一看,馒头上排列的煤灰染成的手指印,也只好作罢。

③从此,张初欣常常领略到桂鑫的“厉害” 。今天拿个馒头,明天拿个鸡蛋……隔三岔五就要到炊事班顺点东西走。张初欣多次找到连长反映问题,连长总是嘿嘿一笑,永远都是先问拿了什么,然后自己掏钱给补上。时间久了,张初欣反而不好意思再说什么。张初欣不理解,连长为什么对桂鑫这样纵容。

④日子过得很快,几年后张初欣当了连长。老连长临走前,特意把他叫到办公室,给他讲了桂鑫爹的故事。上世纪60年代,响应国家号召,一支部队来到了荒凉的西北高原,开始国防尖端工程的建设。部队进驻后,由于要建设大型项目,必须整村搬迁。离开世世代代居住的地方,对村民不是一件小事,尤其是很多村民的祖坟面临迁移,思想工作不好做。桂鑫爹是村长,为了支持部队工作,他在祖坟前磕了三个头,在自己的老屋前抓了一捧土,没给部队提任何要求,成为第一个完成迁移的人。原本6个月的迁移期,3个月就全部完成了。部队的同志都很佩服也很感激老村长,不少部队领导和老村长成了莫逆之交。老村长去世后,留下了唯一的儿子桂鑫。照顾好桂鑫是部队领导共同的心愿。

⑤“咱不能让乡亲们寒心,更不能辜负老村长对部队的恩情,那是咱的传统,咱的……”多少年后,老连长的话在张初欣的脑海里依旧清晰如初。在不断的交往中,张初欣越发不明白,桂鑫没有妻子和孩子,自己可以在单位吃饭,他为什么还要拿馒头和菜?如果是为了钱,锅炉房的暖气片、煤可比那点菜值钱。可桂鑫从未在上面动心思。

⑥一天,张初欣看到桂鑫口袋里鼓鼓囊囊的往外走,知道他又夹带了东西,就悄悄跟着他回了村。桂鑫进村后就快步走进一个有些破败的小院,几个脸上已说不清是什么颜色的小孩子,迅速将桂鑫围了起来,狼吞虎咽地将桂鑫带的馒头一扫而光。张初欣一下子全明白了,鼻子一酸,悄悄离开了小院。从那以后,炊事班总会在笼屉上留下几个馒头和一份菜。这是张初欣和连里几个老党员一同发起的,大家一起出钱,让炊事班每天为桂鑫留一份能带走的热饭。

⑦那年冬天,特别冷。桂鑫那件从不离身的军大衣突然不见了。看着他冻得有些发抖的身体,张初欣知道,桂鑫一准是把自己的大衣给了孩子。于是他就将爱人给自己买的一件棉大衣给了桂鑫。结果爱人不理解,两个人因此还吵了一架。

⑧后来,张初欣由于工作原因调往很多地方,但无论到哪里,他总是时不时给桂鑫寄点钱和东西。记不清是哪一年,寄给桂鑫的钱开始原封不动地退了回来,还时不时有野生蘑菇、粉条等特产寄来。张初欣把电话打过去,才知道村里已经发生了翻天覆地的变化,不仅吃不上饭的日子一去不返,很多人还住进了小楼、有了汽车。⑨老将军不顾身体不适,不顾工作人员和家人的劝阻,一定要回村里看一眼。在村头下车后,张初欣简直不敢相信自己的眼睛,原本的土路不在了,高大的木质牌楼上金灿灿的大字格外耀眼。整洁的柏油路两侧,一栋栋小楼交相呼应甚是壮观,不少小楼的旁边还停着汽车。(10)现任的村长叫赵新民,是福利院长大的孩子。见到张初欣的第一句话就是:“张叔叔,我也是从小吃着桂鑫叔从部队拿来的馒头长大的。”张初欣笑得格外开心。“这些年国家精准扶贫,大家的日子都好过了。桂鑫叔带头搞大棚种植,成了致富带头人。他经常挂在嘴边的就是,那时候咱们穷,对部队亏欠的太多,你们都是部队粮食养大的,不能干对不起部队的事。”村长的介绍让不少人动容。(11)“桂鑫叔去世前,非常想见你一面,可怕耽误你的工作,一直不让我们和你联系。他一直对那件让你和嫂子吵架的棉大衣耿耿于怀,一定让我们寄给你一件,说是留个念想。”无声的泪水不知什么时候已经从将军刚毅的面庞上悄悄流过。“桂鑫叔把自己的大棚和几十万积蓄都捐给了福利院。正如他说的,咱过去穷怕了,现在党和国家的政策这么好,咱们过上了好日子,得知道报恩。”村长一边擦拭着脸上的泪,一边断断续续说着。(12)看到乡亲们红火的日子和幸福的脸庞,老将军感受到一名共产党人的自豪。

1.文章先后叙写了桂鑫所做的(1) 、(2) 、(3) 三件善事,既突出地表现了桂鑫的性格特征,同时也体现出了党和国家富民政策的优越性。2.选文第④段运用了哪种记叙顺序?有什么作用?3.结合语境,品析⑥段加划线词语。从那以后,炊事班总会在笼屉上留下几个馒头和一份菜。4.结合选文内容,简要分析桂鑫的性格。5.选文多次写到“棉大衣”,这样写有什么好处?6.选出下列对选文理解分析有误的一项( )A.选文开头采用倒叙,设置悬念,激发了读者阅读兴趣。B.第②段加点词“训斥”,生动地写出了张初欣发现桂鑫偷拿馒头时的愤怒,刻画了他斤斤计较的性格特点。C.第⑨段画线句为景物描写,表明在国家精准扶贫政策下,村民过上了富裕的生活。D.第(1)段中两次写 “泪”:将军因怀念桂鑫而流泪,村长是因对党和国家心怀感激而流泪。

【答案】1. 给村福利院孩子送食物 带头搞大棚种植 将全部财产捐赠给福利院 2.本段是插叙,补充交代了桂鑫爹率先迁移,支持部队工作,部队领导为此心怀感激而照顾桂鑫的事。解释了桂鑫不是军人,却能在部队工作的原因(交代出桂鑫在优良的家风中成长起来,为下文他的种种善举做铺垫),展现了军民鱼水深情。3.“总”是副词,表示“一直”的意思,这里表现出张初欣得知桂鑫为村福利院孩子送食物的事情后,与连里老党员们出钱,一直在暗中帮助桂鑫,表现出共产党人的责任与担当。4.心怀大爱(有爱心),给村福利院的孩子拿食物吃;不贪小利;勤劳能干,带头搞大棚种植;重情重义,一直感念张初欣送自己棉大衣的情意;无私奉献,把自己的大棚和所有积蓄都捐给福利院。 5.“棉大衣”寄寓了张初欣对桂鑫的关爱和桂鑫对张初欣的感激(或寄寓了张初欣与桂鑫之间的军民鱼水情),突出了文章主题,作为线索,贯穿全文,使文章结构完整严谨,推动情节发展。 6.B第②段加点词“训斥”,表现了张初欣工作的认真和管理的严格。本项“,刻画了他斤斤计较的性格特点”有误。

再

见

同课章节目录