第5课安史之乱与唐朝衰亡 课件

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

杜甫

忆昔

忆昔开元全盛日,

小邑犹藏万家室。

稻米流脂粟米白,

公私仓廪俱丰实。

无家别

寂寞天宝后,

园庐但蒿藜。

我里百馀家,

世乱各东西。

杜甫的两首诗反映出他在位期间唐朝国势发生了怎样的变化?

繁盛(前期)

衰败(后期)

第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

第5课

安史之乱与唐朝衰亡

学习目标

1.历史解释 史料实证:通过诗歌、图文多种史料,掌握安史之乱的基本史实,能够理解其爆发原因和影响; 评价唐玄宗,分析问题和评价历史人物事件的能力。

2.唯物史观 史料实证:通过合作探究,能够分析唐朝衰亡的原因,认识到农民起义推动社会进步。

3.时空观念、家国情怀:通过理清三个子目的内在关联,提高逻辑分析能力;感悟到统一是中国历史的发展主流;统治者要勤政爱民,居安思危。

壹:盛极而衰:安史之乱

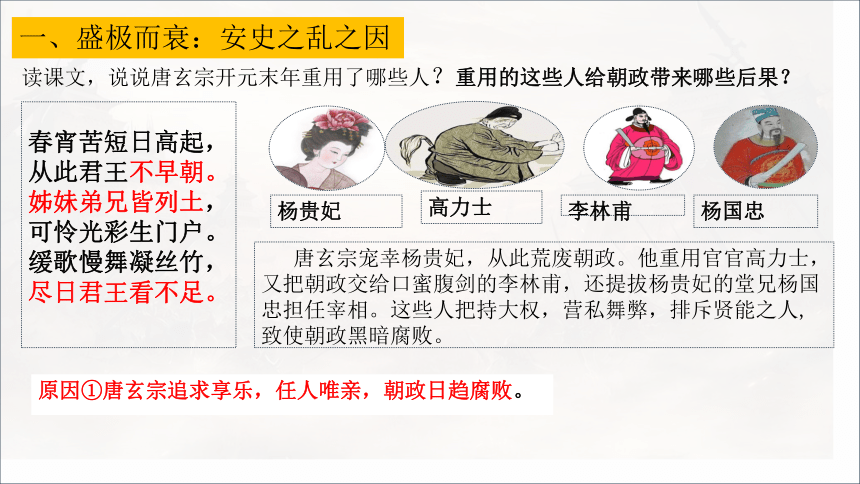

读课文,说说唐玄宗开元末年重用了哪些人?重用的这些人给朝政带来哪些后果?

高力士

李林甫

杨国忠

杨贵妃

春宵苦短日高起,

从此君王不早朝。

姊妹弟兄皆列土,

可怜光彩生门户。

缓歌慢舞凝丝竹,

尽日君王看不足。

原因①唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝政日趋腐败。

一、盛极而衰:安史之乱之因

唐玄宗宠幸杨贵妃,从此荒废朝政。他重用官官高力士,又把朝政交给口蜜腹剑的李林甫,还提拔杨贵妃的堂兄杨国忠担任宰相。这些人把持大权,营私舞弊,排斥贤能之人,致使朝政黑暗腐败。

一、盛极而衰:安史之乱之因

材料二:朱门酒肉臭,路有冻死骨。

——(唐)杜甫

材料三:从713—755年,唐对吐蕃用兵26次,对突厥用兵12次,对契丹用兵9次,对南诏用兵6次,……在这些战役中,唐朝军队是经常吃败仗的……再有其他方面的部族的反抗斗争,唐朝的边境局势是烽火不断,战火连绵。

——李飞《安史之乱背景分析》

741年唐朝疆域图

阶级矛盾

阶级矛盾

根据课文并结合以下材料分析“安史之乱”出现的原因

原因②社会矛盾尖锐,边疆形势紧张

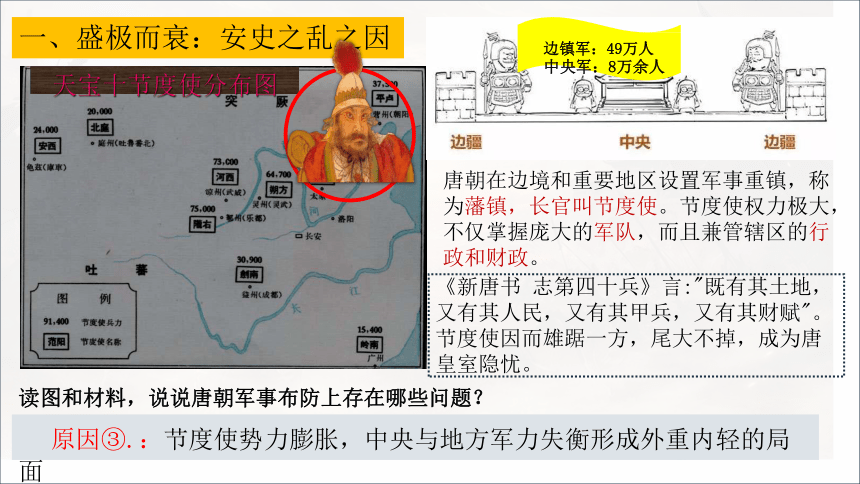

天宝十节度使分布图

一、盛极而衰:安史之乱之因

边镇军:49万人

中央军:8万余人

读图和材料,说说唐朝军事布防上存在哪些问题?

原因③.:节度使势力膨胀,中央与地方军力失衡形成外重内轻的局面

唐朝在边境和重要地区设置军事重镇,称为藩镇,长官叫节度使。节度使权力极大,不仅掌握庞大的军队,而且兼管辖区的行政和财政。

《新唐书 志第四十兵》言:"既有其土地,又有其人民,又有其甲兵,又有其财赋"。节度使因而雄踞一方,尾大不掉,成为唐皇室隐忧。

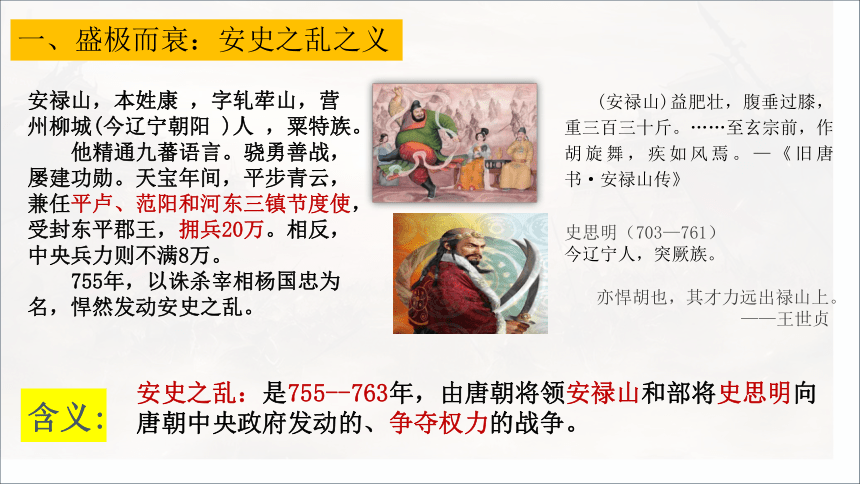

一、盛极而衰:安史之乱之义

安史之乱:是755--763年,由唐朝将领安禄山和部将史思明向唐朝中央政府发动的、争夺权力的战争。

含义:

安禄山,本姓康 ,字轧荦山,营州柳城(今辽宁朝阳 )人 ,粟特族。

他精通九蕃语言。骁勇善战,屡建功勋。天宝年间,平步青云,兼任平卢、范阳和河东三镇节度使,受封东平郡王,拥兵20万。相反,中央兵力则不满8万。

755年,以诛杀宰相杨国忠为名,悍然发动安史之乱。

(安禄山)益肥壮,腹垂过膝,重三百三十斤。……至玄宗前,作胡旋舞,疾如风焉。—《旧唐书·安禄山传》

史思明(703—761)

今辽宁人,突厥族。

亦悍胡也,其才力远出禄山上。

——王世贞

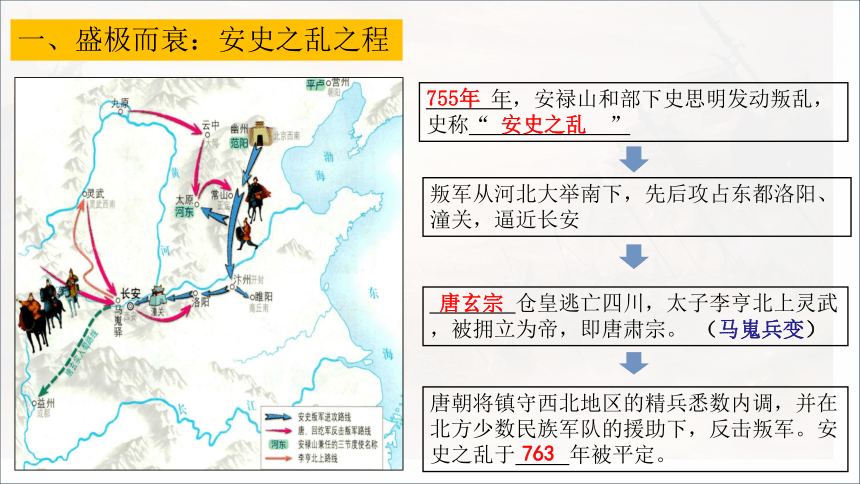

年,安禄山和部下史思明发动叛乱,史称“ ”

仓皇逃亡四川,太子李亨北上灵武,被拥立为帝,即唐肃宗。

叛军从河北大举南下,先后攻占东都洛阳、潼关,逼近长安

755年

安史之乱

唐玄宗

(马嵬兵变)

唐朝将镇守西北地区的精兵悉数内调,并在北方少数民族军队的援助下,反击叛军。安史之乱于 年被平定。

763

一、盛极而衰:安史之乱之程

一、盛极而衰:安史之乱之影

唐朝户数变化示意图

材料一:安史之乱前,全国户数890多万,乱后仅剩190多万。北方黄河流域所受破坏最重,“北自覃(tán)怀,经于相土,人烟断绝,千里萧条”。

——《旧唐书》卷一二〇《郭子仪传》

分析安史之乱的影响?

影响:①安史之乱对社会经济造成极大破坏,

社会凋敝,人口锐减(尤其是北方地区)

一、盛极而衰:安史之乱之影

仔细观察下图,有何变化?

影响②唐朝国势从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐。

仔细观察下图,有何变化?

《新唐书》:安史之乱后,方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。

安史之乱前后藩镇形势图

影响③唐朝的中央权力衰微,节度使权势加大,地方逐渐形成了藩镇割据的局面。

一、盛极而衰:安史之乱之影

贰

衰极而亡:黄巢起义

中央政权

地方形势

百姓生活

结合书本24页,概括唐朝后期社会形势?

1.背景:

二衰极而亡:黄巢起义之因

宦官专权

①统治腐朽,宦官专权;

藩镇割据

②藩镇割据的态势越来越严重,而且相互之间发生兼并战争,中央已无力控制藩镇;

连年灾荒

生活困苦

赋役繁重

③人民赋役沉重,生活困苦,又遇到连年的灾荒,无以为生

农民起义

黄巢,山东曹州冤句县人。出身盐商家庭,善于骑射,粗通笔墨,少有诗才。黄巢曾几次应试进士科,皆名落孙山,于是他满怀愤恨地写了一首《不第后赋菊》后离开了长安,后继承祖业成为盐帮首领。 875年六月,响应王仙芝起义。878年,王仙芝战死后,成为起义军领袖,号称“冲天大将军”。880年进入洛阳,突破潼关,进入长安,即位于含元殿,国号“大齐”。

在唐朝将领李克用等人的猛烈进攻下,起义军退出长安。884年,黄巢战死,时年六十五岁。至此唐末农民起义结束。

《不第后赋菊》

待到秋来九月八,我花开后百花杀。

冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。

表现了黄巢等待时机改天换地的英雄气魄。

2.经过:

起义军在黄巢的率领下,转战南北,并攻入长安,建立政权。

3.影响:

给唐朝统治以致命的打击。

二衰极而亡:黄巢起义之因

原为农民起义军将领的朱温,后投降唐朝,被封为节度使,与其他藩镇联合镇压了黄巢起义。他逐渐控制朝政,陆续兼并了北方的大小割据势力。

907年,朱温通过禅让的形式夺取了唐哀帝的帝位,代唐称帝,建国号梁,史称"后梁"。

朱温在位六年,被亲子朱友珪弑杀,享年六十一岁,庙号太祖。

参加

起义军

同州防御使

投降

唐军

篡位

建后梁

时间:907年

标志:朱温建立后梁政权

意义:标志着唐朝灭亡

二衰极而亡:黄巢起义之因

亡后格局——政权更迭与分立

叁

三亡后格局:五代十国之况

五代:

(黄河流域)

后梁,后唐,后晋,后汉,后周

十国:

(南方地区)

前蜀、后蜀、吴、南唐、吴越、闽、楚、南汉、南平、北汉

三亡后格局:五代十国之质

政权 开国君主 即位前的官职

后梁 朱 温 宣武节度使

后唐 李克用 行营节度使

后晋 石敬瑭 河东节度使

后汉 刘知远 河东节度使

吴 杨行密 淮南节度使

闽 王审知 武威节度使

南汉 刘 隐 静海军节度使

南平 高季兴 荆南节度使

五代十国的开国君主有何特点?

五代十国的实质:五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续,开国君主都是掌握兵权的武将。

三亡后格局:五代十国之质

课本P25【相关史事】

五代十国时期,吴越境内的钱塘江一带遭到海潮侵袭,成千上万亩农田被淹。吴越国王钱镠组织人力修筑海塘堤坝,汹涌的海水再不能逞凶,钱塘江附近变成富庶的农业区。

(1)特点:

①北方政权更迭,战事不断,政局动荡不安。

②南方政局相对稳定,经济有所发展。

后周的第二个皇帝周世宗,具有宏大志向,即位后大力扭转混乱局面,实行一系列改革措施:政治上加强中央集权,提高行政效率,修订法律;经济上注重发展生产,兴修水利,减轻农民负担;军事上整编中央禁军,削弱地方兵权。他率军南征北战,决心统一全国,但因身患急病,39岁就去世了。周世宗的改革使后周强大起来,为此后北宋的统一打下基础。

评价:=五代十国时期,虽然政权分立,但长期政治统一的历史影响和各地经济发展的密切联系,使统一始终是客观存在的必然趋势。

三亡后格局:五代十国之质

五代十国虽然政权分立,但在纷乱之中,有一种必然的发展趋势,这种趋势是什么?

907年朱温

武则天

唐玄宗

唐太宗

618年李渊

唐朝建立

贞观之治

政启开元,治宏贞观

开元盛世

安史之乱

唐朝灭亡

黄巢起义

由 盛转 衰

致 命打 击

鼎 盛时 期

女

皇

帝

【思考探究】结合本节课所学知识,概括唐朝灭亡的原因。

①唐玄宗后期追求享乐,任人唯亲,朝政日趋腐朽;

②安史之乱使唐朝由盛转衰,藩镇割据局面逐渐形成;

③黄巢起义给唐朝统治以致命。

唐朝——618年-907年

五代十国

课堂小结

启示:统治者励精图治、要注重民生、要协调好中央与地方的平衡……

杜甫

忆昔

忆昔开元全盛日,

小邑犹藏万家室。

稻米流脂粟米白,

公私仓廪俱丰实。

无家别

寂寞天宝后,

园庐但蒿藜。

我里百馀家,

世乱各东西。

杜甫的两首诗反映出他在位期间唐朝国势发生了怎样的变化?

繁盛(前期)

衰败(后期)

第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

第5课

安史之乱与唐朝衰亡

学习目标

1.历史解释 史料实证:通过诗歌、图文多种史料,掌握安史之乱的基本史实,能够理解其爆发原因和影响; 评价唐玄宗,分析问题和评价历史人物事件的能力。

2.唯物史观 史料实证:通过合作探究,能够分析唐朝衰亡的原因,认识到农民起义推动社会进步。

3.时空观念、家国情怀:通过理清三个子目的内在关联,提高逻辑分析能力;感悟到统一是中国历史的发展主流;统治者要勤政爱民,居安思危。

壹:盛极而衰:安史之乱

读课文,说说唐玄宗开元末年重用了哪些人?重用的这些人给朝政带来哪些后果?

高力士

李林甫

杨国忠

杨贵妃

春宵苦短日高起,

从此君王不早朝。

姊妹弟兄皆列土,

可怜光彩生门户。

缓歌慢舞凝丝竹,

尽日君王看不足。

原因①唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝政日趋腐败。

一、盛极而衰:安史之乱之因

唐玄宗宠幸杨贵妃,从此荒废朝政。他重用官官高力士,又把朝政交给口蜜腹剑的李林甫,还提拔杨贵妃的堂兄杨国忠担任宰相。这些人把持大权,营私舞弊,排斥贤能之人,致使朝政黑暗腐败。

一、盛极而衰:安史之乱之因

材料二:朱门酒肉臭,路有冻死骨。

——(唐)杜甫

材料三:从713—755年,唐对吐蕃用兵26次,对突厥用兵12次,对契丹用兵9次,对南诏用兵6次,……在这些战役中,唐朝军队是经常吃败仗的……再有其他方面的部族的反抗斗争,唐朝的边境局势是烽火不断,战火连绵。

——李飞《安史之乱背景分析》

741年唐朝疆域图

阶级矛盾

阶级矛盾

根据课文并结合以下材料分析“安史之乱”出现的原因

原因②社会矛盾尖锐,边疆形势紧张

天宝十节度使分布图

一、盛极而衰:安史之乱之因

边镇军:49万人

中央军:8万余人

读图和材料,说说唐朝军事布防上存在哪些问题?

原因③.:节度使势力膨胀,中央与地方军力失衡形成外重内轻的局面

唐朝在边境和重要地区设置军事重镇,称为藩镇,长官叫节度使。节度使权力极大,不仅掌握庞大的军队,而且兼管辖区的行政和财政。

《新唐书 志第四十兵》言:"既有其土地,又有其人民,又有其甲兵,又有其财赋"。节度使因而雄踞一方,尾大不掉,成为唐皇室隐忧。

一、盛极而衰:安史之乱之义

安史之乱:是755--763年,由唐朝将领安禄山和部将史思明向唐朝中央政府发动的、争夺权力的战争。

含义:

安禄山,本姓康 ,字轧荦山,营州柳城(今辽宁朝阳 )人 ,粟特族。

他精通九蕃语言。骁勇善战,屡建功勋。天宝年间,平步青云,兼任平卢、范阳和河东三镇节度使,受封东平郡王,拥兵20万。相反,中央兵力则不满8万。

755年,以诛杀宰相杨国忠为名,悍然发动安史之乱。

(安禄山)益肥壮,腹垂过膝,重三百三十斤。……至玄宗前,作胡旋舞,疾如风焉。—《旧唐书·安禄山传》

史思明(703—761)

今辽宁人,突厥族。

亦悍胡也,其才力远出禄山上。

——王世贞

年,安禄山和部下史思明发动叛乱,史称“ ”

仓皇逃亡四川,太子李亨北上灵武,被拥立为帝,即唐肃宗。

叛军从河北大举南下,先后攻占东都洛阳、潼关,逼近长安

755年

安史之乱

唐玄宗

(马嵬兵变)

唐朝将镇守西北地区的精兵悉数内调,并在北方少数民族军队的援助下,反击叛军。安史之乱于 年被平定。

763

一、盛极而衰:安史之乱之程

一、盛极而衰:安史之乱之影

唐朝户数变化示意图

材料一:安史之乱前,全国户数890多万,乱后仅剩190多万。北方黄河流域所受破坏最重,“北自覃(tán)怀,经于相土,人烟断绝,千里萧条”。

——《旧唐书》卷一二〇《郭子仪传》

分析安史之乱的影响?

影响:①安史之乱对社会经济造成极大破坏,

社会凋敝,人口锐减(尤其是北方地区)

一、盛极而衰:安史之乱之影

仔细观察下图,有何变化?

影响②唐朝国势从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐。

仔细观察下图,有何变化?

《新唐书》:安史之乱后,方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。

安史之乱前后藩镇形势图

影响③唐朝的中央权力衰微,节度使权势加大,地方逐渐形成了藩镇割据的局面。

一、盛极而衰:安史之乱之影

贰

衰极而亡:黄巢起义

中央政权

地方形势

百姓生活

结合书本24页,概括唐朝后期社会形势?

1.背景:

二衰极而亡:黄巢起义之因

宦官专权

①统治腐朽,宦官专权;

藩镇割据

②藩镇割据的态势越来越严重,而且相互之间发生兼并战争,中央已无力控制藩镇;

连年灾荒

生活困苦

赋役繁重

③人民赋役沉重,生活困苦,又遇到连年的灾荒,无以为生

农民起义

黄巢,山东曹州冤句县人。出身盐商家庭,善于骑射,粗通笔墨,少有诗才。黄巢曾几次应试进士科,皆名落孙山,于是他满怀愤恨地写了一首《不第后赋菊》后离开了长安,后继承祖业成为盐帮首领。 875年六月,响应王仙芝起义。878年,王仙芝战死后,成为起义军领袖,号称“冲天大将军”。880年进入洛阳,突破潼关,进入长安,即位于含元殿,国号“大齐”。

在唐朝将领李克用等人的猛烈进攻下,起义军退出长安。884年,黄巢战死,时年六十五岁。至此唐末农民起义结束。

《不第后赋菊》

待到秋来九月八,我花开后百花杀。

冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。

表现了黄巢等待时机改天换地的英雄气魄。

2.经过:

起义军在黄巢的率领下,转战南北,并攻入长安,建立政权。

3.影响:

给唐朝统治以致命的打击。

二衰极而亡:黄巢起义之因

原为农民起义军将领的朱温,后投降唐朝,被封为节度使,与其他藩镇联合镇压了黄巢起义。他逐渐控制朝政,陆续兼并了北方的大小割据势力。

907年,朱温通过禅让的形式夺取了唐哀帝的帝位,代唐称帝,建国号梁,史称"后梁"。

朱温在位六年,被亲子朱友珪弑杀,享年六十一岁,庙号太祖。

参加

起义军

同州防御使

投降

唐军

篡位

建后梁

时间:907年

标志:朱温建立后梁政权

意义:标志着唐朝灭亡

二衰极而亡:黄巢起义之因

亡后格局——政权更迭与分立

叁

三亡后格局:五代十国之况

五代:

(黄河流域)

后梁,后唐,后晋,后汉,后周

十国:

(南方地区)

前蜀、后蜀、吴、南唐、吴越、闽、楚、南汉、南平、北汉

三亡后格局:五代十国之质

政权 开国君主 即位前的官职

后梁 朱 温 宣武节度使

后唐 李克用 行营节度使

后晋 石敬瑭 河东节度使

后汉 刘知远 河东节度使

吴 杨行密 淮南节度使

闽 王审知 武威节度使

南汉 刘 隐 静海军节度使

南平 高季兴 荆南节度使

五代十国的开国君主有何特点?

五代十国的实质:五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续,开国君主都是掌握兵权的武将。

三亡后格局:五代十国之质

课本P25【相关史事】

五代十国时期,吴越境内的钱塘江一带遭到海潮侵袭,成千上万亩农田被淹。吴越国王钱镠组织人力修筑海塘堤坝,汹涌的海水再不能逞凶,钱塘江附近变成富庶的农业区。

(1)特点:

①北方政权更迭,战事不断,政局动荡不安。

②南方政局相对稳定,经济有所发展。

后周的第二个皇帝周世宗,具有宏大志向,即位后大力扭转混乱局面,实行一系列改革措施:政治上加强中央集权,提高行政效率,修订法律;经济上注重发展生产,兴修水利,减轻农民负担;军事上整编中央禁军,削弱地方兵权。他率军南征北战,决心统一全国,但因身患急病,39岁就去世了。周世宗的改革使后周强大起来,为此后北宋的统一打下基础。

评价:=五代十国时期,虽然政权分立,但长期政治统一的历史影响和各地经济发展的密切联系,使统一始终是客观存在的必然趋势。

三亡后格局:五代十国之质

五代十国虽然政权分立,但在纷乱之中,有一种必然的发展趋势,这种趋势是什么?

907年朱温

武则天

唐玄宗

唐太宗

618年李渊

唐朝建立

贞观之治

政启开元,治宏贞观

开元盛世

安史之乱

唐朝灭亡

黄巢起义

由 盛转 衰

致 命打 击

鼎 盛时 期

女

皇

帝

【思考探究】结合本节课所学知识,概括唐朝灭亡的原因。

①唐玄宗后期追求享乐,任人唯亲,朝政日趋腐朽;

②安史之乱使唐朝由盛转衰,藩镇割据局面逐渐形成;

③黄巢起义给唐朝统治以致命。

唐朝——618年-907年

五代十国

课堂小结

启示:统治者励精图治、要注重民生、要协调好中央与地方的平衡……

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源