5.2《边城》课件(共54张PPT)统编版选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 5.2《边城》课件(共54张PPT)统编版选择性必修下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 29.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-03-05 14:21:31 | ||

图片预览

文档简介

(共54张PPT)

边城边城

沈从文沈从文

曾经有这样一种说法,凤凰基本上是个以文章出名的地方,假如你很熟悉沈从文对故乡的描述,你去了一定失望;但是如果你不了解沈从文对故乡的描述,你根本不必去凤凰。

沈从文(1902--1988),原名沈岳焕(huàn),笔名休芸芸、甲辰、上官碧、璇若等,乳名茂林,字崇文,湖南凤凰人,现代小说家、散文家、文物研究家,“京派作家群”发起人,“乡土文学之父”。

走近作者

沈从文一生都自命为“乡下人”,一再地说:“我实在是个乡下人。说乡下人我毫无骄傲,也不在自贬,乡下人照例有根深蒂固永远是乡巴佬的性情,爱憎和哀乐自有它独特的式样,与城市中人截然不同!他保守,顽固,爱土地,也不缺少机警,却不甚懂诡诈”。

走近作者

作品: 一系列以湘西为背景的小说,短篇小说《丈夫》《贵生》《三三》;长篇小说《边城》《长河》是其中的代表作.

建国后在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作,主要从事中国古代历史与文物的研究,著有《中国古代服饰研究》。

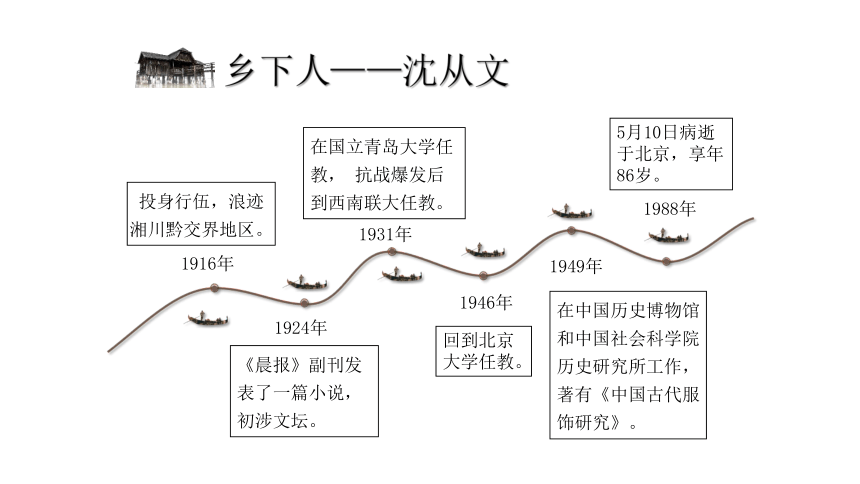

1916年

1924年

1931年

1946年

1949年

1988年

投身行伍,浪迹湘川黔交界地区。

《晨报》副刊发表了一篇小说,初涉文坛。

回到北京大学任教。

在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作,著有《中国古代服饰研究》。

5月10日病逝于北京,享年86岁。

在国立青岛大学任教, 抗战爆发后到西南联大任教。

乡下人——沈从文

沈从文生平:

沈从文1902年诞生于湖南凤凰一个没落的官僚家庭。父亲是军人,母亲能读书,懂医方,会照相。沈从文的启蒙教育得益于这位富有“胆气与常识”的母亲。

少年时代顽劣异常,却又不怕背书。上私塾总是逃学、打架、撒谎,和一批“小流氓”(沈从文语)四处游逛,惹是生非。用他自己的话说就是:“对于一切成例与观念皆十分怀疑”,“逃避那些书本枯燥文句去同一切自然相亲近”。于是挨打、罚跪、抽鞭子……但背书却从来难不住,即便是全生的课文,临时背上十遍八遍,也能顺利过关。

根据当地传统,家长和他本人都想让他成为将军,所以不到14岁就去当兵,却是一支“半匪半军”的队伍。由于写得一手好字,担任“司书” 。这支队伍最常做的事是“清乡剿匪”,其实就是杀人、筹集军饷。六年时间,沈从文眼见有上万人被杀。有人戏说,沈从文是“当土匪”出身。

只身闯北京苦读,北大“蹭课”

20岁时,沈从文厌倦了“半匪半军”的生活,只身来到北京,想上大学。连新式标点都不懂,自然考不上,也上不起,只好在北大“蹭课”。而北大竟然也让这样的人“蹭”。一边苦读,一边写作。没有经济来源,冬天只穿两层单衣,生活十分困窘。

不懂标点符号,竟成著名作家

1924年12月沈从文在《晨报》副刊发表了一篇小说,初涉文坛。到1948年,出版小说、散文、文论等共70多本,平均一年3本,是中国最多产的作家。

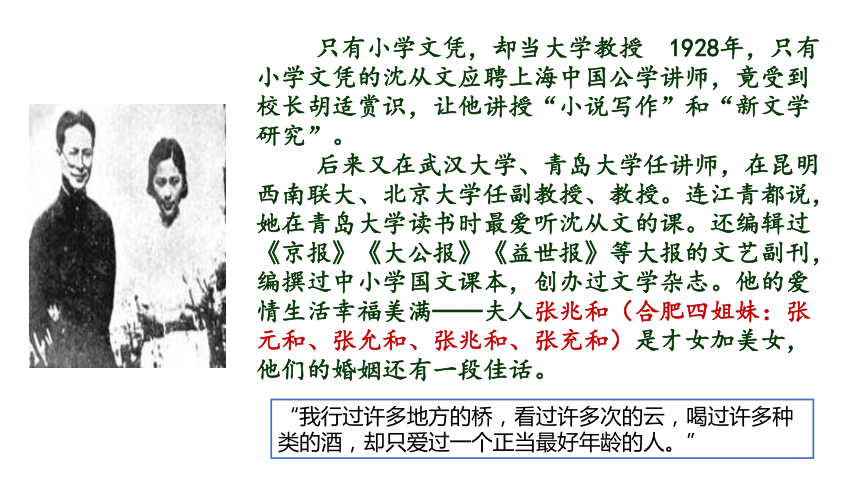

只有小学文凭,却当大学教授 1928年,只有小学文凭的沈从文应聘上海中国公学讲师,竟受到校长胡适赏识,让他讲授“小说写作”和“新文学研究”。

后来又在武汉大学、青岛大学任讲师,在昆明西南联大、北京大学任副教授、教授。连江青都说,她在青岛大学读书时最爱听沈从文的课。还编辑过《京报》《大公报》《益世报》等大报的文艺副刊,编撰过中小学国文课本,创办过文学杂志。他的爱情生活幸福美满──夫人张兆和(合肥四姐妹:张元和、张允和、张兆和、张充和)是才女加美女,他们的婚姻还有一段佳话。

“我行过许多地方的桥,看过许多次的云,喝过许多种类的酒,却只爱过一个正当最好年龄的人。”

他的妻子张兆和在沈从文逝世之后,开始整理沈从文的文稿。她对人这样给她们两个人之间的婚姻下了个结语,“从文同我相处,这一生,究竟是幸福还是不幸?得不到回答。我不理解他,不完全理解他。后来逐渐有了些理解,但是,真正懂得他的为人,懂得他一生承受的重压,是在整理编选他遗稿。过去不知道的,如今知道了;过去不明白的,如今明白了。他不是完人,却是个稀有的善良的人。”

两次诺贝尔奖提名,可惜擦肩而过

1983年沈从文患脑血栓,左身瘫痪。1988年5月10日心脏病猝发逝世,享年86岁。如果他晚去世半年,将获得诺贝尔文学奖(1988年10月)。

──参读链接:瑞典专家披露中国作家屡屡错过诺贝尔文学奖原因

文学常识·京派作家群

20世纪20年代末到30年代,文学的重心南移到上海,继续留在京津地区或其他北方城市的一个自由的作家群,当时也称“北方作家”派。代表作家有:周作人、沈从文、朱光潜、林徽因等。

他们关注人生,但和政治斗争保持距离,强调艺术的独特品格。倾向于自由主义,提倡纯文学,反对文学的政治化和商业化。崇尚自然,表现乡土是他们的共同倾向。具有古典化和抒情化的审美情趣。赞颂纯朴、原始的人性美、人情美。讲求"纯正的文学趣味"所体现出的文学本体观,以"和谐"、"节制"、"恰当"为基本原则的审美意识。沈从文是京派作家的第一人。

在小说方面,除了有沈从文、废名、萧乾、芦焚(师陀)之外,还有凌叔华、林徽因等,以及后来的汪曾祺等。

在散文方面,主要有废名、何其芳、李广田,还有沈从文、芦焚和后起之秀吴伯萧等。

在诗歌方面,主要有卞之琳、何其芳、李广田(他们三人因出版有《汉园集》,又称“汉园三诗人”),以及晚起的林庚等。

在戏剧方面,力量最弱,主要有李健吾、林徽因等。

在理论方面,人数不多,但影响不小,主要有著名美学家朱光潜和著名评论家李健吾(刘西渭)等

文学常识·京派作家群

有评家说:“《边城》是古今中外最为别致的一部小说,是小说中飘逸不群的仙女。”

《边城》奠定沈从文在文学史上的历史地位。在《亚洲周刊》 “20世纪中文小说一百强排行榜”中,《呐喊》位列第一,《边城》名列第二。

创作背景

沈从文出生时,中国半殖民地半封建的社会形态已经形成。1911年,孙中山领导国民革命军推翻清王朝,建立“中华民国”。连年的征战,使青年时代的沈从文目睹了百姓生活的疾苦。

20世纪30年代,沈从文回到阔别十余年的故乡。此时,这里已不是他一直想念的湘西了。社会的黑暗腐败,现代“文明”的精神污染,使湘西人古朴的人性发生了扭曲裂变,正在走向令人不寒而栗的方向。他深刻地感悟到:唤醒一个民族重新做人的意识,实现人与人关系的重造是必需的。他的这种感慨和对生命的感悟,构成了《边城》的情感基础和思想基础。

边城 —

你怎么理解“边城”二字?

有人说,世界上有三个湘西,一个在地图上,一个在黄永玉的画里,一个在沈从文的笔下。

故事主角是老船夫的孙女翠翠,水码头的船总的两个儿子同时爱上翠翠,翠翠只钟情于老二,兄弟两相约以唱歌争得翠翠的心,哥哥自知非弟弟敌手而自动退出后淹水而死。船总和老二由此对翠翠祖父产生误会,顺顺要老二另结一门富家亲事,老二的心却仍在翠翠,遂赌气沿河下行,祖父心中郁闷后去世,而翠翠则一直等著老二。

边城的创作背景是以20世纪30年代川湘交界的边城小镇茶峒为背景,以兼具抒情诗和小品文的优美笔触,描绘了湘西地区特有的风土人情;借船家少女翠翠的纯爱故事,展现出了人性的善良美好。

内容简介

字词

蘸酒 茶峒 老鹳河

泅水 傩送 氽着

碧溪岨 鞶鼓 喧阗

镇筸 歇憩 拮据

睨着 角隅 怏怏

糍粑 擂鼓 擂台

埋怨 埋没

zhàn

dòng

guàn

qiú

nuó

tǔn漂浮

jū

pán

tián 声音大而杂

gān

qì

Jié jū

nì

yú

yàng

Cí bā

léi

lèi

mán

mái

1.课文一共写了几次端午节?由此可以看出,在叙述手法上有什么特点,这样安排有什么好处?

- 课文一共写了三次端午节,采用了插叙手法。-

眼前的端午

壹

两年前的端午

贰

上一年的端午

叁

肆

眼前的端午

2.课文一共写了几次端午节?由此可以看出,在叙述手法上有什么特点,这样安排有什么好处?

在结构上,避免了平铺直叙,形成文章整体布局上的跌宕美。

壹

在内容上,三个端午节连缀起了翠翠与傩送的爱情故事,交代了翠翠感情的产生、发展过程。

贰

在人物上,反映了翠翠、祖父、傩送、天保、顺顺等湘西人物性格特点。

叁

梳理情节

第三章:写第三个端午节,筹备龙舟竞赛。 社会环境

第四章:写第一个端午节,翠翠巧遇二老傩送 倒 叙

第五章:写第二个端午节,翠翠巧遇大老天保。 倒 叙

第六章:写迎婚送亲花轿,引发翠翠的情思。

1.翠翠一直记挂在心的是哪一个端午?

两年前

2. 什么事让翠翠念念不忘呢?

遇到傩送

3.翠翠与傩送初次相见的一番谈话提到了什么?

(分角色朗读,从第24段最后“那人问”到 38段 “放肆地笑着,不见了。”)

“大鱼吃你”

翠翠初遇傩送

比照这幅画与课文相关情节,找出有关鱼的细节描写语句。

“大鱼吃你”

课文主要出现了四处“鱼”,围绕“鱼”作一次合作和探究。

任务:作者是怎样借助鱼来表现主人公翠翠的心理活动和人物形象的。

②第四部分46段:老船夫即刻把船拉过来,一面拉船一面哑声儿喊问:“翠翠,翠翠,是不是你?” 翠翠不理会祖父,口中却轻轻的说:“不是翠翠,不是翠翠,翠翠早被大河里鲤鱼吃去了。”

改为“不是翠翠,不是翠翠,翠翠早掉到大河里去了”或“翠翠 早被坏人带走了” ,这处好似翠翠是无意说的一句话,但是沈从文是有意的。你有没有读出沈从文的有意而为之呢?

这里,翠翠脱口而出的一句“无心之言”,表明此时的翠翠,她的心上开始惦记着这个爱开玩笑的善良的小伙子了。依然刻画了一位可爱而纯真的少女。

此处暗示出翠翠对傩送是有惦记的。翠翠记住了傩送的那句玩笑话。当然,翠翠目前还没有刻意而自觉地记住它。

③第五部分54段:“翠翠,你长大了!二老说你在河边大鱼会吃你,我们这里河中的鱼,现在可吞不下你了”

此时的翠翠由原先的沉默到此时一个明显的动作——笑,情窦初开。人们说,有两种境界很美妙,一种是酒至微醺,一种是花开半朵。 而此时翠翠的娇羞之感正是这种美妙的状态,正所谓“情不知所起,一往而深”。此处沈从文暗示出翠翠刻意而为之的“思”。

结合 “翠翠一句话不说,只是抿起嘴唇笑着”,思考这位少女是一种什么样的情怀呢?

羞涩的、甜蜜的

一条大鱼

闻一多先生说,古代“鱼”是“匹偶”或“情侣”的隐语。小说中傩送对翠翠说了一句“大鱼咬你”,请体会这句话的含意以及其在文中反复出现所起的作用。

“大鱼咬你”这句话反复出现:

①一则前后照应,使故事情节连贯紧凑;

②二则在看似简单的重复中,促进故事情节的发展,使翠翠的感情倾向愈加明朗化;

③三则在天意和人为的错综复杂中展示人物性格,充满含蓄之美,而最终对爱情的强烈追求与人性含蓄化的矛盾,又无意加剧了当事者内心的痛苦。

文章提及了哪些人物,他们之间是什么关系,体现了什么爱

爷爷

翠翠

傩送

天保

顺顺

祖孙之爱

男女之爱

兄弟之爱

男女之爱

乡邻之爱

清纯古朴自然的人性之美。不讲等级,不谈功利,不计得失,不求回报。人与人真诚相待,相互友爱。

小说是怎样体现纯朴的人性之美?

析

形

象

赏

1.作者笔下的翠翠是怎样的形象?

阅读第四节,细细品味两年前的端午节发生的故事,再结合课文的具体语句进行分析。

人物形象一翠翠

仔细阅读第四部分,说说翠翠是个怎样的女孩

<1>翠翠一面注意划船,一面心想“过不久祖父总会找来的”。但过了许久,祖父还不来,翠翠便稍稍有点儿着慌了。

表明翠翠对爷爷的信任和依恋,仿佛一离开了爷爷便不知何去何从,写出了一个娇羞可爱的小女孩形象。

人物形象一翠翠

<2>到路上时,祖父想起什么似的,又问翠翠,“翠翠,翠翠,人那么多,好热闹,你一个人敢到河边看龙船吗 ”翠翠说:“怎么不敢 可是一个人有什么意思。”

潜台词就是要爷爷陪着一起去,但同时表明要爷爷去不是因为自己胆小,聪明可爱,同时也隐隐道出了翠翠内心深处的孤寂和对爷爷的依恋。

人物形象一翠翠

<3>落日向上游翠翠家中那一方落去,黄昏把河面装饰了一层薄雾。翠翠望到这个景致,忽然起了一个怕人的想头,她想:“假若爷爷死了 ”

这是翠翠的心事与惧怕,反映她对爷爷深厚的感情,爷爷是她生活的依靠,更是她心灵的寄托。

人物形象一翠翠

<4>老船夫即刻把船拉过来,一面拉船一面哑声儿喊问:“翠翠,翠翠,是不是你 ”翠翠不理会祖父,口中却轻轻的说:“不是翠翠,不是翠翠,翠翠早被大河里鲤鱼吃去了。”

显示出翠翠调皮、活泼的一面。她不是真的生爷爷的气,只是表现出小女孩特有的娇气和顽皮,让人忍俊不禁。

人物形象一翠翠

另外我们也可以从这句中体会出翠翠对二老的喜欢,虽然这种喜欢是淡淡的。“大鱼咬你”这句话对翠翠而言已经成为了一种温柔的回忆,而且,这句话带有俏皮味,也成了翠翠和二老以后相爱的一个隐喻。

<4>老船夫即刻把船拉过来,一面拉船一面哑声儿喊问:“翠翠,翠翠,是不是你 ”翠翠不理会祖父,口中却轻轻的说:“不是翠翠,不是翠翠,翠翠早被大河里鲤鱼吃去了。”

这是翠翠与傩送初次相见时的场景。,你读出了翠翠怎样的形象?

①翠翠毫无隐瞒地回答傩送的问题,直接告诉对方家庭情况,见出她的天真纯朴,毫无心机;

②翠翠不肯跟傩送上屋里去体现了翠翠对自尊的维护和对自我人格的坚守;

③翠翠轻声骂人也表现出她的直率和真性情。

翠翠害羞地低下了头……

散漫的光线下,翠翠跟那男子四目相遇,翠翠笑笑地顾自走了。

文段四

黄昏中哪会有什么四目相遇,而害羞低头

《边城》电影剧本

沈从文批复意见:

电影应尽可能照小说原文处理,翠翠应是个尚未成年女孩,对恋爱只是感觉到,其实朦朦胧胧的,因此在处理上盼处处注意到。

翠翠的天真纯洁在小说中表现在她的毫无心机的、超出一切世俗利害关系的爱情之中。而作品写翠翠之爱,是十分含蓄,朦朦胧胧的。而沈从文写来平实,把一个生活、浸染在古老风俗环境中,长久将自己的爱情心理埋藏极深的小女子,写得极有诗意,就是沈从文常说起的美丽总令人忧愁的那种境界。翠翠,是作者美的理想化身:恬静、温柔、纯净、忠贞,从外表到内心皆姣好无比。

——钱理群、温儒敏《中国现代文学三十年》

翠翠在风日里长养着,故把皮肤变得黑黑的,触目为青山绿水,故眸子清明如水晶。

自然既长养她且教育她,为人天真活泼,处处俨然一只小兽物。人又那么乖,如山头黄鹿一样,从不想到残忍事情,从不发愁,从不动气。平时在渡船上遇陌生人对她有所注意时,便把光光的眼睛瞅着那陌生人,作成随时皆可举步逃入深山的神气,但明白了人无心机后,便又从从容容的在水边玩耍了。

(《边城》第一节)

2. 请结合课文分析这些次要人物的性格特点。

《边城》塑造了翠翠鲜活灵动、单纯质朴、温柔聪慧的主人公形象,围绕翠翠的相关人物有祖父、傩送、天保、顺顺等,各具特色。

爷爷

①对翠翠亲情无限,疼爱有加。翠翠觉得一个人进城看划船不好玩,祖父便连夜赶到城里请熟人替自己看一天渡船,自己陪翠翠进城。还给卖皮纸的过渡人铜钱时留下一枚,“闭上一只眼睛,装成狡猾得意神气笑着”,把那枚铜子送给翠翠。

③善良、纯朴,工作尽职。祖父虽然陪翠翠进城了,到路上时,又“想起什么似的”,回去替那位帮他看船的朋友,让他去看看城里的热闹;老朋友醉倒后,祖父心里虽着急回去找翠翠,但为了责任,他没有离开渡船;卖皮纸的过渡人送他一把铜钱,老船夫要还钱。

②为孙女的亲事操心担忧。顺顺夸翠翠长得很美时,祖父“很快乐地夸奖了翠翠不少”,他虽“似乎不许别人来关心翠翠的婚事”,其实自己内心十分操心;“不加检点笑着”问翠翠假如大老要娶她,她是否愿意,以及翠翠回绝后他虽不再说了,“心中却很显然地还转着这些可笑的不好的念头”;后来又试探翠翠的意思:“翠翠,宋家堡子里新嫁娘年纪还只十五岁。”

淳朴厚道的老人

请大家分别找出描写自然环境、社会环境、民俗节日的句子,赏析其作用。

“一方水土养一方人”,究竟是怎样的水土环境养育了翠翠这样天真纯洁的少女、傩送这样真挚善良的少年?

纯净自然古朴宁静和平恬静

①河中水皆泛着豆绿色,天气又那么明朗。 (第4部分1段)

②落日向上游翠翠家中一方落去了,黄昏把河面装饰了一层银色薄雾。(第四部分6段)

③祖父坐在船头吹《娘送女》曲子给她听,她却同黄狗躺在门前大岩石上荫处看天上的云。白日渐长,不知什么时节,守在船头的祖父睡着了,躺在岸上的翠翠同黄狗也睡着了。 (第六部分结尾)

端午的龙船赛会、

赶鸭子游戏、

中秋与新年的男女对歌、

观赏狮子和龙灯、

放烟花、鞭炮

锣鼓烟花等。

→ 军民同乐、和谐安定

举城欢庆、热闹非凡

形式多样、丰富多彩

保留着古朴独特的地域节日特色

清澈见底的河流

凭水依山的小城

攀引缆索的渡船

关乎风水的白塔

翠色逼人的篁竹

自然清丽

优美如画

风景美

环境描写的作用:

1、生活环境的太平

2、环境的僻远使得边城的人民不关心或者说不用关心他们生活以外的事情,体现边城“边”。

3、生活环境的相对隔离,也是民风淳朴的原因。

引导探究

小结

这些民俗具有古老而淳朴的特点,又有浓郁的乡土气息。它们是中华民族的传统文化生活,包含着美好的祝愿、表达着欢快的情感,更能体现人与人和谐亲切的关系。

其中,课文着重描写茶峒端午节对赛龙舟这一古老风俗的传承、延续和重视,这种描述风俗的画面就显得有声有色,营造了一种色彩斑斓、明丽鲜艳的意境,体现了古朴和乐的风俗美。

请思考沈从文想通过《边城》告诉我们什么呢?结合课文,深入探究小说主题。

《边城》是一部充满爱与温暖的作品,有着桃花源般幻想的色彩和田园牧歌式的理想图景,反映了作者对人性与人生的理想。

沈从文在20岁之前是生活在湘西,20岁之后是生活在对湘西的回忆中。他抱着对新的人生追求与向往离开了湘西。

但上世纪30年代的中国是帝国主义、封建军阀和官僚共同统治下的黑暗天地。沈从文看到了都市文明掩盖下的传统之美的衰落,看到了现代文明物欲横流、金钱至上,看到了质朴真诚的淡退、腐化浅薄的流行。

于是他开始眺望他早年生活过的故乡,凭借他对故乡下层人民怀有的那份“无可言说的温暖”之情,用温柔细腻的笔触写下了对湘西风土人情的赞美。

《边城》完成于1934年4月19日,是作者最负盛名的代表作。

关于这篇小说的创作动机,作者说:“我要表现的是一种‘人生形式’,一种优美、健康、自然,而又不悖乎人性的人生形式。我主意不在领导读者去桃源旅行,却想借重桃源上行七百里路酉水流域一个小城市中几个愚夫俗子,被一件普通人事牵连在一处时,各人应有的一份哀乐,为人类‘爱’字作一度恰如其分的说明。”

拟将“过去”和“当前”对照,所谓民族品德的消失与重造,可能从什么地方着手。

——《<长河>题记》

我只想建造希腊小庙,选山地作基础,用坚硬的石头堆砌它。精致,结实,匀称,形体虽小,而不纤巧,是我理想的建筑。这神庙供奉的是“人性”。

——《<从文小说习作选>代序》

探究:作者为何要将这样一个美好温暖的故事最后处理成悲剧呢?

那么美的人,他们善良、勤劳,质朴、真实、自然,毫不娇柔做作,毫不急功近利,体现了人性中最美的一面,可等待他们的都是非正常死亡、离家出走、爱情破灭等不好的结局,在这样一个充满善和美的“世外桃源”里,发生的却是一场以悲剧告终的爱情。这是什么?这就是人生,这才是作者所说的“一种‘优美,健康而又不悖乎人性的人生形式’”,充分体现了作者的创作思想。人生不可能只有圆满,我们要正视,更要珍视每一种生命的形势。所以,美是深广的,而同时又是复杂的,无法纯粹。

观点一

这部小说通过对翠翠和恋人傩送的爱情悲剧的描述,反映出人在“自然”“人事”面前不能把握自己命运的惨痛事实。人们一代又一代重复着悲痛而惨淡的人生,却找不到摆脱这种命运的途径。沈从文通过《边城》这部爱情悲剧,揭示了人物命运的神秘和不能完全把握。

观点一

有人认为,翠翠的爱情悲剧,是由封闭的农业文明的客观社会现实和当时人们精神的孤寂导致造成的……可以说,就在卷入这场爱情旋涡中的每个人的孤独挣扎中,翠翠的爱情以悲剧结束了,“也许明天回来”不过是孤寂中的自慰罢了。

观点三

①赞美: 边城质朴的生活和人与人之间纯洁的爱;

②批判: 物欲横流的现代文明和人们精神的堕落;

③呼吁: 重建民族的品德,重新找回美好的人性。

拓展练习《边城》最后一句“这个人也许永远不回来了,也许明天回来”,二老到底会不会回来,每个人都有自己所希望的结局。时光流转,五年之后,翠翠的生活会发生怎样的变化,请续写《边城》五年后的端午节。

边城边城

沈从文沈从文

曾经有这样一种说法,凤凰基本上是个以文章出名的地方,假如你很熟悉沈从文对故乡的描述,你去了一定失望;但是如果你不了解沈从文对故乡的描述,你根本不必去凤凰。

沈从文(1902--1988),原名沈岳焕(huàn),笔名休芸芸、甲辰、上官碧、璇若等,乳名茂林,字崇文,湖南凤凰人,现代小说家、散文家、文物研究家,“京派作家群”发起人,“乡土文学之父”。

走近作者

沈从文一生都自命为“乡下人”,一再地说:“我实在是个乡下人。说乡下人我毫无骄傲,也不在自贬,乡下人照例有根深蒂固永远是乡巴佬的性情,爱憎和哀乐自有它独特的式样,与城市中人截然不同!他保守,顽固,爱土地,也不缺少机警,却不甚懂诡诈”。

走近作者

作品: 一系列以湘西为背景的小说,短篇小说《丈夫》《贵生》《三三》;长篇小说《边城》《长河》是其中的代表作.

建国后在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作,主要从事中国古代历史与文物的研究,著有《中国古代服饰研究》。

1916年

1924年

1931年

1946年

1949年

1988年

投身行伍,浪迹湘川黔交界地区。

《晨报》副刊发表了一篇小说,初涉文坛。

回到北京大学任教。

在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作,著有《中国古代服饰研究》。

5月10日病逝于北京,享年86岁。

在国立青岛大学任教, 抗战爆发后到西南联大任教。

乡下人——沈从文

沈从文生平:

沈从文1902年诞生于湖南凤凰一个没落的官僚家庭。父亲是军人,母亲能读书,懂医方,会照相。沈从文的启蒙教育得益于这位富有“胆气与常识”的母亲。

少年时代顽劣异常,却又不怕背书。上私塾总是逃学、打架、撒谎,和一批“小流氓”(沈从文语)四处游逛,惹是生非。用他自己的话说就是:“对于一切成例与观念皆十分怀疑”,“逃避那些书本枯燥文句去同一切自然相亲近”。于是挨打、罚跪、抽鞭子……但背书却从来难不住,即便是全生的课文,临时背上十遍八遍,也能顺利过关。

根据当地传统,家长和他本人都想让他成为将军,所以不到14岁就去当兵,却是一支“半匪半军”的队伍。由于写得一手好字,担任“司书” 。这支队伍最常做的事是“清乡剿匪”,其实就是杀人、筹集军饷。六年时间,沈从文眼见有上万人被杀。有人戏说,沈从文是“当土匪”出身。

只身闯北京苦读,北大“蹭课”

20岁时,沈从文厌倦了“半匪半军”的生活,只身来到北京,想上大学。连新式标点都不懂,自然考不上,也上不起,只好在北大“蹭课”。而北大竟然也让这样的人“蹭”。一边苦读,一边写作。没有经济来源,冬天只穿两层单衣,生活十分困窘。

不懂标点符号,竟成著名作家

1924年12月沈从文在《晨报》副刊发表了一篇小说,初涉文坛。到1948年,出版小说、散文、文论等共70多本,平均一年3本,是中国最多产的作家。

只有小学文凭,却当大学教授 1928年,只有小学文凭的沈从文应聘上海中国公学讲师,竟受到校长胡适赏识,让他讲授“小说写作”和“新文学研究”。

后来又在武汉大学、青岛大学任讲师,在昆明西南联大、北京大学任副教授、教授。连江青都说,她在青岛大学读书时最爱听沈从文的课。还编辑过《京报》《大公报》《益世报》等大报的文艺副刊,编撰过中小学国文课本,创办过文学杂志。他的爱情生活幸福美满──夫人张兆和(合肥四姐妹:张元和、张允和、张兆和、张充和)是才女加美女,他们的婚姻还有一段佳话。

“我行过许多地方的桥,看过许多次的云,喝过许多种类的酒,却只爱过一个正当最好年龄的人。”

他的妻子张兆和在沈从文逝世之后,开始整理沈从文的文稿。她对人这样给她们两个人之间的婚姻下了个结语,“从文同我相处,这一生,究竟是幸福还是不幸?得不到回答。我不理解他,不完全理解他。后来逐渐有了些理解,但是,真正懂得他的为人,懂得他一生承受的重压,是在整理编选他遗稿。过去不知道的,如今知道了;过去不明白的,如今明白了。他不是完人,却是个稀有的善良的人。”

两次诺贝尔奖提名,可惜擦肩而过

1983年沈从文患脑血栓,左身瘫痪。1988年5月10日心脏病猝发逝世,享年86岁。如果他晚去世半年,将获得诺贝尔文学奖(1988年10月)。

──参读链接:瑞典专家披露中国作家屡屡错过诺贝尔文学奖原因

文学常识·京派作家群

20世纪20年代末到30年代,文学的重心南移到上海,继续留在京津地区或其他北方城市的一个自由的作家群,当时也称“北方作家”派。代表作家有:周作人、沈从文、朱光潜、林徽因等。

他们关注人生,但和政治斗争保持距离,强调艺术的独特品格。倾向于自由主义,提倡纯文学,反对文学的政治化和商业化。崇尚自然,表现乡土是他们的共同倾向。具有古典化和抒情化的审美情趣。赞颂纯朴、原始的人性美、人情美。讲求"纯正的文学趣味"所体现出的文学本体观,以"和谐"、"节制"、"恰当"为基本原则的审美意识。沈从文是京派作家的第一人。

在小说方面,除了有沈从文、废名、萧乾、芦焚(师陀)之外,还有凌叔华、林徽因等,以及后来的汪曾祺等。

在散文方面,主要有废名、何其芳、李广田,还有沈从文、芦焚和后起之秀吴伯萧等。

在诗歌方面,主要有卞之琳、何其芳、李广田(他们三人因出版有《汉园集》,又称“汉园三诗人”),以及晚起的林庚等。

在戏剧方面,力量最弱,主要有李健吾、林徽因等。

在理论方面,人数不多,但影响不小,主要有著名美学家朱光潜和著名评论家李健吾(刘西渭)等

文学常识·京派作家群

有评家说:“《边城》是古今中外最为别致的一部小说,是小说中飘逸不群的仙女。”

《边城》奠定沈从文在文学史上的历史地位。在《亚洲周刊》 “20世纪中文小说一百强排行榜”中,《呐喊》位列第一,《边城》名列第二。

创作背景

沈从文出生时,中国半殖民地半封建的社会形态已经形成。1911年,孙中山领导国民革命军推翻清王朝,建立“中华民国”。连年的征战,使青年时代的沈从文目睹了百姓生活的疾苦。

20世纪30年代,沈从文回到阔别十余年的故乡。此时,这里已不是他一直想念的湘西了。社会的黑暗腐败,现代“文明”的精神污染,使湘西人古朴的人性发生了扭曲裂变,正在走向令人不寒而栗的方向。他深刻地感悟到:唤醒一个民族重新做人的意识,实现人与人关系的重造是必需的。他的这种感慨和对生命的感悟,构成了《边城》的情感基础和思想基础。

边城 —

你怎么理解“边城”二字?

有人说,世界上有三个湘西,一个在地图上,一个在黄永玉的画里,一个在沈从文的笔下。

故事主角是老船夫的孙女翠翠,水码头的船总的两个儿子同时爱上翠翠,翠翠只钟情于老二,兄弟两相约以唱歌争得翠翠的心,哥哥自知非弟弟敌手而自动退出后淹水而死。船总和老二由此对翠翠祖父产生误会,顺顺要老二另结一门富家亲事,老二的心却仍在翠翠,遂赌气沿河下行,祖父心中郁闷后去世,而翠翠则一直等著老二。

边城的创作背景是以20世纪30年代川湘交界的边城小镇茶峒为背景,以兼具抒情诗和小品文的优美笔触,描绘了湘西地区特有的风土人情;借船家少女翠翠的纯爱故事,展现出了人性的善良美好。

内容简介

字词

蘸酒 茶峒 老鹳河

泅水 傩送 氽着

碧溪岨 鞶鼓 喧阗

镇筸 歇憩 拮据

睨着 角隅 怏怏

糍粑 擂鼓 擂台

埋怨 埋没

zhàn

dòng

guàn

qiú

nuó

tǔn漂浮

jū

pán

tián 声音大而杂

gān

qì

Jié jū

nì

yú

yàng

Cí bā

léi

lèi

mán

mái

1.课文一共写了几次端午节?由此可以看出,在叙述手法上有什么特点,这样安排有什么好处?

- 课文一共写了三次端午节,采用了插叙手法。-

眼前的端午

壹

两年前的端午

贰

上一年的端午

叁

肆

眼前的端午

2.课文一共写了几次端午节?由此可以看出,在叙述手法上有什么特点,这样安排有什么好处?

在结构上,避免了平铺直叙,形成文章整体布局上的跌宕美。

壹

在内容上,三个端午节连缀起了翠翠与傩送的爱情故事,交代了翠翠感情的产生、发展过程。

贰

在人物上,反映了翠翠、祖父、傩送、天保、顺顺等湘西人物性格特点。

叁

梳理情节

第三章:写第三个端午节,筹备龙舟竞赛。 社会环境

第四章:写第一个端午节,翠翠巧遇二老傩送 倒 叙

第五章:写第二个端午节,翠翠巧遇大老天保。 倒 叙

第六章:写迎婚送亲花轿,引发翠翠的情思。

1.翠翠一直记挂在心的是哪一个端午?

两年前

2. 什么事让翠翠念念不忘呢?

遇到傩送

3.翠翠与傩送初次相见的一番谈话提到了什么?

(分角色朗读,从第24段最后“那人问”到 38段 “放肆地笑着,不见了。”)

“大鱼吃你”

翠翠初遇傩送

比照这幅画与课文相关情节,找出有关鱼的细节描写语句。

“大鱼吃你”

课文主要出现了四处“鱼”,围绕“鱼”作一次合作和探究。

任务:作者是怎样借助鱼来表现主人公翠翠的心理活动和人物形象的。

②第四部分46段:老船夫即刻把船拉过来,一面拉船一面哑声儿喊问:“翠翠,翠翠,是不是你?” 翠翠不理会祖父,口中却轻轻的说:“不是翠翠,不是翠翠,翠翠早被大河里鲤鱼吃去了。”

改为“不是翠翠,不是翠翠,翠翠早掉到大河里去了”或“翠翠 早被坏人带走了” ,这处好似翠翠是无意说的一句话,但是沈从文是有意的。你有没有读出沈从文的有意而为之呢?

这里,翠翠脱口而出的一句“无心之言”,表明此时的翠翠,她的心上开始惦记着这个爱开玩笑的善良的小伙子了。依然刻画了一位可爱而纯真的少女。

此处暗示出翠翠对傩送是有惦记的。翠翠记住了傩送的那句玩笑话。当然,翠翠目前还没有刻意而自觉地记住它。

③第五部分54段:“翠翠,你长大了!二老说你在河边大鱼会吃你,我们这里河中的鱼,现在可吞不下你了”

此时的翠翠由原先的沉默到此时一个明显的动作——笑,情窦初开。人们说,有两种境界很美妙,一种是酒至微醺,一种是花开半朵。 而此时翠翠的娇羞之感正是这种美妙的状态,正所谓“情不知所起,一往而深”。此处沈从文暗示出翠翠刻意而为之的“思”。

结合 “翠翠一句话不说,只是抿起嘴唇笑着”,思考这位少女是一种什么样的情怀呢?

羞涩的、甜蜜的

一条大鱼

闻一多先生说,古代“鱼”是“匹偶”或“情侣”的隐语。小说中傩送对翠翠说了一句“大鱼咬你”,请体会这句话的含意以及其在文中反复出现所起的作用。

“大鱼咬你”这句话反复出现:

①一则前后照应,使故事情节连贯紧凑;

②二则在看似简单的重复中,促进故事情节的发展,使翠翠的感情倾向愈加明朗化;

③三则在天意和人为的错综复杂中展示人物性格,充满含蓄之美,而最终对爱情的强烈追求与人性含蓄化的矛盾,又无意加剧了当事者内心的痛苦。

文章提及了哪些人物,他们之间是什么关系,体现了什么爱

爷爷

翠翠

傩送

天保

顺顺

祖孙之爱

男女之爱

兄弟之爱

男女之爱

乡邻之爱

清纯古朴自然的人性之美。不讲等级,不谈功利,不计得失,不求回报。人与人真诚相待,相互友爱。

小说是怎样体现纯朴的人性之美?

析

形

象

赏

1.作者笔下的翠翠是怎样的形象?

阅读第四节,细细品味两年前的端午节发生的故事,再结合课文的具体语句进行分析。

人物形象一翠翠

仔细阅读第四部分,说说翠翠是个怎样的女孩

<1>翠翠一面注意划船,一面心想“过不久祖父总会找来的”。但过了许久,祖父还不来,翠翠便稍稍有点儿着慌了。

表明翠翠对爷爷的信任和依恋,仿佛一离开了爷爷便不知何去何从,写出了一个娇羞可爱的小女孩形象。

人物形象一翠翠

<2>到路上时,祖父想起什么似的,又问翠翠,“翠翠,翠翠,人那么多,好热闹,你一个人敢到河边看龙船吗 ”翠翠说:“怎么不敢 可是一个人有什么意思。”

潜台词就是要爷爷陪着一起去,但同时表明要爷爷去不是因为自己胆小,聪明可爱,同时也隐隐道出了翠翠内心深处的孤寂和对爷爷的依恋。

人物形象一翠翠

<3>落日向上游翠翠家中那一方落去,黄昏把河面装饰了一层薄雾。翠翠望到这个景致,忽然起了一个怕人的想头,她想:“假若爷爷死了 ”

这是翠翠的心事与惧怕,反映她对爷爷深厚的感情,爷爷是她生活的依靠,更是她心灵的寄托。

人物形象一翠翠

<4>老船夫即刻把船拉过来,一面拉船一面哑声儿喊问:“翠翠,翠翠,是不是你 ”翠翠不理会祖父,口中却轻轻的说:“不是翠翠,不是翠翠,翠翠早被大河里鲤鱼吃去了。”

显示出翠翠调皮、活泼的一面。她不是真的生爷爷的气,只是表现出小女孩特有的娇气和顽皮,让人忍俊不禁。

人物形象一翠翠

另外我们也可以从这句中体会出翠翠对二老的喜欢,虽然这种喜欢是淡淡的。“大鱼咬你”这句话对翠翠而言已经成为了一种温柔的回忆,而且,这句话带有俏皮味,也成了翠翠和二老以后相爱的一个隐喻。

<4>老船夫即刻把船拉过来,一面拉船一面哑声儿喊问:“翠翠,翠翠,是不是你 ”翠翠不理会祖父,口中却轻轻的说:“不是翠翠,不是翠翠,翠翠早被大河里鲤鱼吃去了。”

这是翠翠与傩送初次相见时的场景。,你读出了翠翠怎样的形象?

①翠翠毫无隐瞒地回答傩送的问题,直接告诉对方家庭情况,见出她的天真纯朴,毫无心机;

②翠翠不肯跟傩送上屋里去体现了翠翠对自尊的维护和对自我人格的坚守;

③翠翠轻声骂人也表现出她的直率和真性情。

翠翠害羞地低下了头……

散漫的光线下,翠翠跟那男子四目相遇,翠翠笑笑地顾自走了。

文段四

黄昏中哪会有什么四目相遇,而害羞低头

《边城》电影剧本

沈从文批复意见:

电影应尽可能照小说原文处理,翠翠应是个尚未成年女孩,对恋爱只是感觉到,其实朦朦胧胧的,因此在处理上盼处处注意到。

翠翠的天真纯洁在小说中表现在她的毫无心机的、超出一切世俗利害关系的爱情之中。而作品写翠翠之爱,是十分含蓄,朦朦胧胧的。而沈从文写来平实,把一个生活、浸染在古老风俗环境中,长久将自己的爱情心理埋藏极深的小女子,写得极有诗意,就是沈从文常说起的美丽总令人忧愁的那种境界。翠翠,是作者美的理想化身:恬静、温柔、纯净、忠贞,从外表到内心皆姣好无比。

——钱理群、温儒敏《中国现代文学三十年》

翠翠在风日里长养着,故把皮肤变得黑黑的,触目为青山绿水,故眸子清明如水晶。

自然既长养她且教育她,为人天真活泼,处处俨然一只小兽物。人又那么乖,如山头黄鹿一样,从不想到残忍事情,从不发愁,从不动气。平时在渡船上遇陌生人对她有所注意时,便把光光的眼睛瞅着那陌生人,作成随时皆可举步逃入深山的神气,但明白了人无心机后,便又从从容容的在水边玩耍了。

(《边城》第一节)

2. 请结合课文分析这些次要人物的性格特点。

《边城》塑造了翠翠鲜活灵动、单纯质朴、温柔聪慧的主人公形象,围绕翠翠的相关人物有祖父、傩送、天保、顺顺等,各具特色。

爷爷

①对翠翠亲情无限,疼爱有加。翠翠觉得一个人进城看划船不好玩,祖父便连夜赶到城里请熟人替自己看一天渡船,自己陪翠翠进城。还给卖皮纸的过渡人铜钱时留下一枚,“闭上一只眼睛,装成狡猾得意神气笑着”,把那枚铜子送给翠翠。

③善良、纯朴,工作尽职。祖父虽然陪翠翠进城了,到路上时,又“想起什么似的”,回去替那位帮他看船的朋友,让他去看看城里的热闹;老朋友醉倒后,祖父心里虽着急回去找翠翠,但为了责任,他没有离开渡船;卖皮纸的过渡人送他一把铜钱,老船夫要还钱。

②为孙女的亲事操心担忧。顺顺夸翠翠长得很美时,祖父“很快乐地夸奖了翠翠不少”,他虽“似乎不许别人来关心翠翠的婚事”,其实自己内心十分操心;“不加检点笑着”问翠翠假如大老要娶她,她是否愿意,以及翠翠回绝后他虽不再说了,“心中却很显然地还转着这些可笑的不好的念头”;后来又试探翠翠的意思:“翠翠,宋家堡子里新嫁娘年纪还只十五岁。”

淳朴厚道的老人

请大家分别找出描写自然环境、社会环境、民俗节日的句子,赏析其作用。

“一方水土养一方人”,究竟是怎样的水土环境养育了翠翠这样天真纯洁的少女、傩送这样真挚善良的少年?

纯净自然古朴宁静和平恬静

①河中水皆泛着豆绿色,天气又那么明朗。 (第4部分1段)

②落日向上游翠翠家中一方落去了,黄昏把河面装饰了一层银色薄雾。(第四部分6段)

③祖父坐在船头吹《娘送女》曲子给她听,她却同黄狗躺在门前大岩石上荫处看天上的云。白日渐长,不知什么时节,守在船头的祖父睡着了,躺在岸上的翠翠同黄狗也睡着了。 (第六部分结尾)

端午的龙船赛会、

赶鸭子游戏、

中秋与新年的男女对歌、

观赏狮子和龙灯、

放烟花、鞭炮

锣鼓烟花等。

→ 军民同乐、和谐安定

举城欢庆、热闹非凡

形式多样、丰富多彩

保留着古朴独特的地域节日特色

清澈见底的河流

凭水依山的小城

攀引缆索的渡船

关乎风水的白塔

翠色逼人的篁竹

自然清丽

优美如画

风景美

环境描写的作用:

1、生活环境的太平

2、环境的僻远使得边城的人民不关心或者说不用关心他们生活以外的事情,体现边城“边”。

3、生活环境的相对隔离,也是民风淳朴的原因。

引导探究

小结

这些民俗具有古老而淳朴的特点,又有浓郁的乡土气息。它们是中华民族的传统文化生活,包含着美好的祝愿、表达着欢快的情感,更能体现人与人和谐亲切的关系。

其中,课文着重描写茶峒端午节对赛龙舟这一古老风俗的传承、延续和重视,这种描述风俗的画面就显得有声有色,营造了一种色彩斑斓、明丽鲜艳的意境,体现了古朴和乐的风俗美。

请思考沈从文想通过《边城》告诉我们什么呢?结合课文,深入探究小说主题。

《边城》是一部充满爱与温暖的作品,有着桃花源般幻想的色彩和田园牧歌式的理想图景,反映了作者对人性与人生的理想。

沈从文在20岁之前是生活在湘西,20岁之后是生活在对湘西的回忆中。他抱着对新的人生追求与向往离开了湘西。

但上世纪30年代的中国是帝国主义、封建军阀和官僚共同统治下的黑暗天地。沈从文看到了都市文明掩盖下的传统之美的衰落,看到了现代文明物欲横流、金钱至上,看到了质朴真诚的淡退、腐化浅薄的流行。

于是他开始眺望他早年生活过的故乡,凭借他对故乡下层人民怀有的那份“无可言说的温暖”之情,用温柔细腻的笔触写下了对湘西风土人情的赞美。

《边城》完成于1934年4月19日,是作者最负盛名的代表作。

关于这篇小说的创作动机,作者说:“我要表现的是一种‘人生形式’,一种优美、健康、自然,而又不悖乎人性的人生形式。我主意不在领导读者去桃源旅行,却想借重桃源上行七百里路酉水流域一个小城市中几个愚夫俗子,被一件普通人事牵连在一处时,各人应有的一份哀乐,为人类‘爱’字作一度恰如其分的说明。”

拟将“过去”和“当前”对照,所谓民族品德的消失与重造,可能从什么地方着手。

——《<长河>题记》

我只想建造希腊小庙,选山地作基础,用坚硬的石头堆砌它。精致,结实,匀称,形体虽小,而不纤巧,是我理想的建筑。这神庙供奉的是“人性”。

——《<从文小说习作选>代序》

探究:作者为何要将这样一个美好温暖的故事最后处理成悲剧呢?

那么美的人,他们善良、勤劳,质朴、真实、自然,毫不娇柔做作,毫不急功近利,体现了人性中最美的一面,可等待他们的都是非正常死亡、离家出走、爱情破灭等不好的结局,在这样一个充满善和美的“世外桃源”里,发生的却是一场以悲剧告终的爱情。这是什么?这就是人生,这才是作者所说的“一种‘优美,健康而又不悖乎人性的人生形式’”,充分体现了作者的创作思想。人生不可能只有圆满,我们要正视,更要珍视每一种生命的形势。所以,美是深广的,而同时又是复杂的,无法纯粹。

观点一

这部小说通过对翠翠和恋人傩送的爱情悲剧的描述,反映出人在“自然”“人事”面前不能把握自己命运的惨痛事实。人们一代又一代重复着悲痛而惨淡的人生,却找不到摆脱这种命运的途径。沈从文通过《边城》这部爱情悲剧,揭示了人物命运的神秘和不能完全把握。

观点一

有人认为,翠翠的爱情悲剧,是由封闭的农业文明的客观社会现实和当时人们精神的孤寂导致造成的……可以说,就在卷入这场爱情旋涡中的每个人的孤独挣扎中,翠翠的爱情以悲剧结束了,“也许明天回来”不过是孤寂中的自慰罢了。

观点三

①赞美: 边城质朴的生活和人与人之间纯洁的爱;

②批判: 物欲横流的现代文明和人们精神的堕落;

③呼吁: 重建民族的品德,重新找回美好的人性。

拓展练习《边城》最后一句“这个人也许永远不回来了,也许明天回来”,二老到底会不会回来,每个人都有自己所希望的结局。时光流转,五年之后,翠翠的生活会发生怎样的变化,请续写《边城》五年后的端午节。