1.1《氓》教学设计统编版选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 1.1《氓》教学设计统编版选择性必修下册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 433.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-03-05 15:28:15 | ||

图片预览

文档简介

《诗经·卫风·氓》

课时目标: 1.梳理:本诗叙事和抒情相结合的特点; 2.探究:“怨而不怒,哀而不伤”的抒情特征。 一、前置学习 1.梳理《诗经》中的女子形象 篇目内容女子形象《关雎》关关雎鸠,在河之洲。 窈窕淑女,君子好逑。贤良美好《蒹葭》 蒹葭苍苍,白露为霜。 所谓伊人,在水一方。神秘缥缈《邶风·静女》静女其姝,俟我于城隅。 爱而不见,搔首踟蹰。活泼娴雅

【设计意图】温故知新,从学过的《诗经》中的女子形象出发,引出对《氓》中的女子形象的探讨。 二、课上探究 1.把握诗意——梳理情节,把握人物形象及情感变化 情节章节内容概括女子形象情感变化爱恋一相识允婚情意绵绵 善解人意甜蜜幸福二相思成婚天真率直 渴望爱情婚变三相爱新婚沉溺爱情 悔恨不已沉痛怨恨四遭弃离婚清醒独立 认识深刻决绝五忆苦自伤辛勤织作 任劳任怨清醒决绝六情断义绝倔强刚强 冷静理智

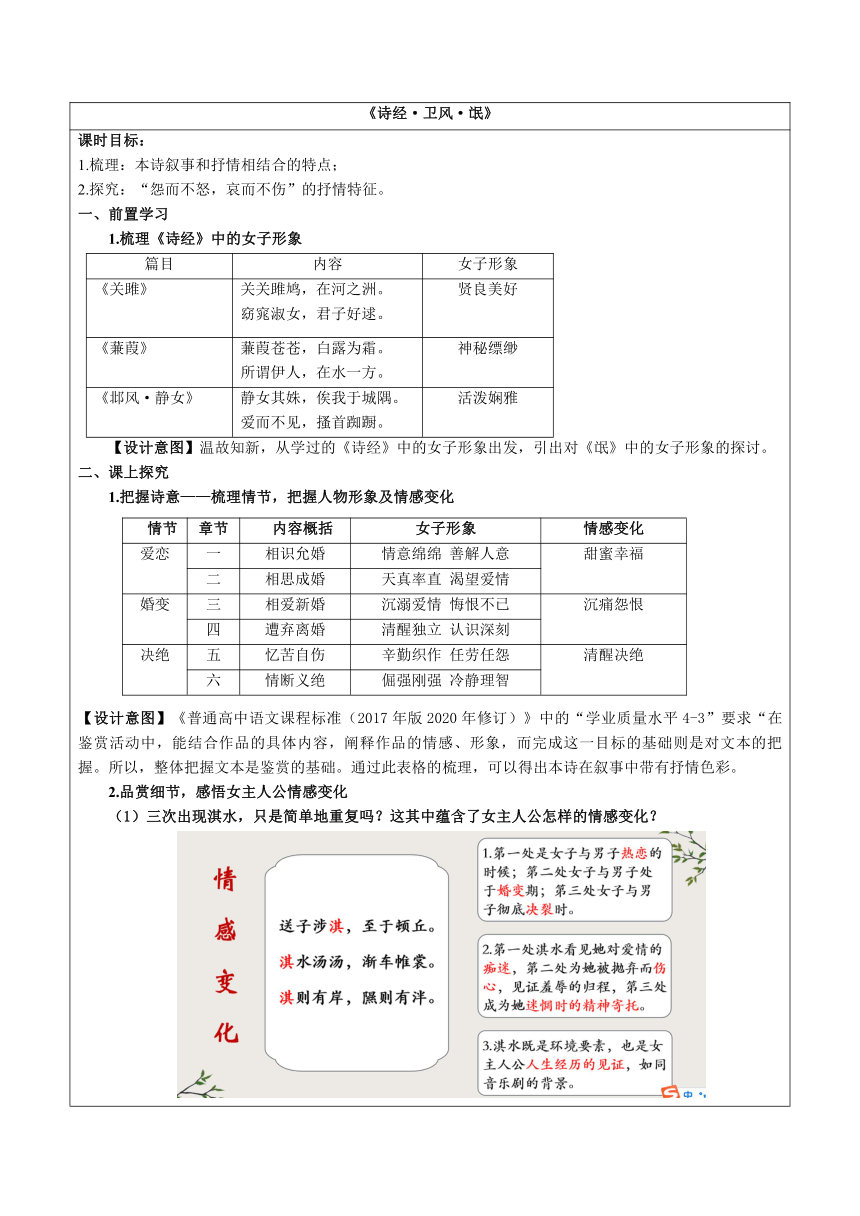

【设计意图】《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》中的“学业质量水平4-3”要求“在鉴赏活动中,能结合作品的具体内容,阐释作品的情感、形象,而完成这一目标的基础则是对文本的把握。所以,整体把握文本是鉴赏的基础。通过此表格的梳理,可以得出本诗在叙事中带有抒彩。 2.品赏细节,感悟女主人公情感变化 (1)三次出现淇水,只是简单地重复吗?这其中蕴含了女主人公怎样的情感变化? (2)女主人对男子称呼的转化,体现了怎样的情感变化? 【设计意图】通过对意象、称呼的把握,进一步感知本诗叙事和抒情相结合的特点 3.赏析风格——“怨而不怒,哀而不伤” 内涵:心有不满,但能控制住,不使之发展成为愤怒;悲哀而又节制,不至于过分悲伤。 可以用这样的问题导入:在诗歌最后,女子伤心决绝而又理智清醒,要是你,你会怎么样? 接着讲述古希腊神话——美狄亚的故事来形成对比。 《美狄亚》是希腊悲剧诗人欧里庇得斯(公元前480—406)取自希腊神话传说而写成的一个悲剧。美狄亚是科尔喀斯王的美丽女儿,爱上了前来夺取世界之宝金羊毛的伊阿宋,为了爱情,她设计帮助伊阿宋取得了金羊毛,并抛弃了父亲和故乡,杀害了来追赶他们的兄弟,和伊阿宋一起流亡到科任托斯。婚后她对丈夫百依百顺,生育了两个可爱的孩子。但后来,伊阿宋忘恩负义,看上了科任托斯王的美丽女儿格劳克,且自私自利地决定遗弃美狄亚,去娶格劳克公主。美狄亚和她的孩子面临被驱逐出境,她与伊阿宋激烈争吵,无效后,假意与他和解,让两个儿子把一件遍染磷火毒药的新衣送给新娘,新娘穿上衣服,立即被烧死。之后,美狄亚经过一番痛苦的内心斗争,终于又杀死了自己的两个孩子,为的是不让他们落在敌人的手里,受到侮辱和残忍杀害,同时也是对丈夫的报复,让他断子绝孙。最后美狄亚带着儿子的尸体乘上飞轮车,飞过天空和大海,到了雅典,雅典国王给了她一个避难的住所,她在此度过余生。 【教师引导】美狄亚真心去爱伊阿宋,并竭尽全力帮助他,这点与《氓》是一样的。后来伊阿宋自私自利,喜新厌旧遗弃美狄亚,这与《氓》也是一样的。不同的是《氓》中的女主人公对负心男子只有怨恨,没有任何报复行为,而美狄亚却采取了强烈的报复行为,彻底地惩罚了伊阿宋,这就是中西方文化的差异。也许在中国古代,也会有象美狄亚这样暴烈且又机智的弃妇,但她绝不会象美狄亚一样被作为一个理想的、完美的弃妇形象,甚至连正面形象也当不了。中国文化要求和谐,要求克制忍受来维持制度的稳定和延续。因此应当怨而不怒,既怨又能受,因此《氓》是“反是不思,亦已焉哉”,是包含着隐忍的无限怨恨。这样就取得了双重的效果:因其命运的悲惨,使人无限的同情;因其在悲惨的遭遇中仍能保持高尚的节操,使人生出无限的敬意。这就是中国弃妇的理想形象。 女子被弃回娘家后,尽管很痛心,却极其冷静,对男子没有任何过激行为,更谈不上报复行为,“静言思之,躬自悼矣”、“反是不思,亦已焉哉”。这正与儒家诗教相吻合。 儒家诗教主张诗贵温柔敦厚,所谓温柔敦厚,就是说诗歌表达思想感情要合乎“正”、“和”之节度,做到“无邪”,不背礼,即体现“礼”的分寸规范。《论语 阳货》里记载了孔子讲诗:“诗可以兴,可以观,可以群,可以怨”。朱喜为《论语》作注:“怨而不怒”。“怒”有违于礼,所谓“发乎情,止乎礼义”。所以诗可以表达怨情,但不可过分。 这种文学观是儒家中庸哲学在文学上的反映。儒家哲学提倡中庸之道,即所谓中和而不失其正。孔子就说过:“中庸之为德也,其至矣乎!”(《论语 雍也》),意思是中庸应该是至高无上的道德。儒家经典《中庸》天命章中也写到:“喜怒哀乐之未发谓之中,发而皆中节谓之和。中也者,天下之大本也;和也者,天下之大道也。致中和,天地位焉,万物育焉”,意思是达到中和状态,宇宙万物和人类社会便各安其位、各得其所了,而要达到“和”的理想,其根本途径在于保持“中”道。“中”指事物的度,即不偏不倚,既不过度,也不要不及;此外,“中”也指对待事物的态度,既不“狂”,也不“狷”。而“中”又是以“礼”为原则的。 《氓》中的女主人公对氓的怨恨之情以及对爱情绝望的感叹是发乎情,但她必须到此为止,不能进一步发展成对氓的报复甚至对社会的报复,否则就会失于“和”。孔子晚年“自卫返鲁”,曾整理过《诗经》的乐章,又以《诗经》作为学生的必读教材,从而使《诗经》成为儒家经典。因此,可以这么说,《氓》中的弃妇以其怨而不怒之温柔敦厚深深打动人心,是儒家诗教中的理想形象,也是男权中心社会认可的理想女性。 【设计意图】根据“文学类文本阅读与写作”学习任务群和“学业质量水平4-3”的要求,此活动创设比较阅读的情景,旨在引导学生对作品的抒情特征进行探讨,了解其抒情特征背后的文化内涵。 三、拓展延伸 千年前的文字,留给我们最鲜活的印象是书中的卫国女子。对于她的行为,古往今来评价不一,请看看下列三种观点,你支持哪一种?请说明理由。 (1)朱熹:此淫妇为人所弃,而自叙其事以道其悔恨之意也。 (2)钱钟书:盖以私许始,以被弃终。初不自重,卒被人轻,旁观其事,诚足齿冷。 (3)鲍鹏山:在《诗经》中最完美的女性,我以为便是那位卫国女子。 答案 (示例一)支持鲍鹏山的观点。她追求爱情,单纯执着;她不辞辛苦,不因为家境贫寒而抱怨;她被抛弃,直截了当地说出“反是不思,亦已焉哉”。这样觉醒、刚烈的话,颇有点现代女性的人格特点。 (示例二)支持钱钟书的观点。她对待爱情婚姻太草率了。一开始被男子的花言巧语欺骗,又不走婚姻程序,不顾家人的反对,最终遭遇失败的婚姻,咎由自取。 (示例三)支持朱熹的观点。朱熹是站在封建理学的基础上说的,有他的时代局限性。 (说明:三种观点只要能自圆其说即可)

课时目标: 1.梳理:本诗叙事和抒情相结合的特点; 2.探究:“怨而不怒,哀而不伤”的抒情特征。 一、前置学习 1.梳理《诗经》中的女子形象 篇目内容女子形象《关雎》关关雎鸠,在河之洲。 窈窕淑女,君子好逑。贤良美好《蒹葭》 蒹葭苍苍,白露为霜。 所谓伊人,在水一方。神秘缥缈《邶风·静女》静女其姝,俟我于城隅。 爱而不见,搔首踟蹰。活泼娴雅

【设计意图】温故知新,从学过的《诗经》中的女子形象出发,引出对《氓》中的女子形象的探讨。 二、课上探究 1.把握诗意——梳理情节,把握人物形象及情感变化 情节章节内容概括女子形象情感变化爱恋一相识允婚情意绵绵 善解人意甜蜜幸福二相思成婚天真率直 渴望爱情婚变三相爱新婚沉溺爱情 悔恨不已沉痛怨恨四遭弃离婚清醒独立 认识深刻决绝五忆苦自伤辛勤织作 任劳任怨清醒决绝六情断义绝倔强刚强 冷静理智

【设计意图】《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》中的“学业质量水平4-3”要求“在鉴赏活动中,能结合作品的具体内容,阐释作品的情感、形象,而完成这一目标的基础则是对文本的把握。所以,整体把握文本是鉴赏的基础。通过此表格的梳理,可以得出本诗在叙事中带有抒彩。 2.品赏细节,感悟女主人公情感变化 (1)三次出现淇水,只是简单地重复吗?这其中蕴含了女主人公怎样的情感变化? (2)女主人对男子称呼的转化,体现了怎样的情感变化? 【设计意图】通过对意象、称呼的把握,进一步感知本诗叙事和抒情相结合的特点 3.赏析风格——“怨而不怒,哀而不伤” 内涵:心有不满,但能控制住,不使之发展成为愤怒;悲哀而又节制,不至于过分悲伤。 可以用这样的问题导入:在诗歌最后,女子伤心决绝而又理智清醒,要是你,你会怎么样? 接着讲述古希腊神话——美狄亚的故事来形成对比。 《美狄亚》是希腊悲剧诗人欧里庇得斯(公元前480—406)取自希腊神话传说而写成的一个悲剧。美狄亚是科尔喀斯王的美丽女儿,爱上了前来夺取世界之宝金羊毛的伊阿宋,为了爱情,她设计帮助伊阿宋取得了金羊毛,并抛弃了父亲和故乡,杀害了来追赶他们的兄弟,和伊阿宋一起流亡到科任托斯。婚后她对丈夫百依百顺,生育了两个可爱的孩子。但后来,伊阿宋忘恩负义,看上了科任托斯王的美丽女儿格劳克,且自私自利地决定遗弃美狄亚,去娶格劳克公主。美狄亚和她的孩子面临被驱逐出境,她与伊阿宋激烈争吵,无效后,假意与他和解,让两个儿子把一件遍染磷火毒药的新衣送给新娘,新娘穿上衣服,立即被烧死。之后,美狄亚经过一番痛苦的内心斗争,终于又杀死了自己的两个孩子,为的是不让他们落在敌人的手里,受到侮辱和残忍杀害,同时也是对丈夫的报复,让他断子绝孙。最后美狄亚带着儿子的尸体乘上飞轮车,飞过天空和大海,到了雅典,雅典国王给了她一个避难的住所,她在此度过余生。 【教师引导】美狄亚真心去爱伊阿宋,并竭尽全力帮助他,这点与《氓》是一样的。后来伊阿宋自私自利,喜新厌旧遗弃美狄亚,这与《氓》也是一样的。不同的是《氓》中的女主人公对负心男子只有怨恨,没有任何报复行为,而美狄亚却采取了强烈的报复行为,彻底地惩罚了伊阿宋,这就是中西方文化的差异。也许在中国古代,也会有象美狄亚这样暴烈且又机智的弃妇,但她绝不会象美狄亚一样被作为一个理想的、完美的弃妇形象,甚至连正面形象也当不了。中国文化要求和谐,要求克制忍受来维持制度的稳定和延续。因此应当怨而不怒,既怨又能受,因此《氓》是“反是不思,亦已焉哉”,是包含着隐忍的无限怨恨。这样就取得了双重的效果:因其命运的悲惨,使人无限的同情;因其在悲惨的遭遇中仍能保持高尚的节操,使人生出无限的敬意。这就是中国弃妇的理想形象。 女子被弃回娘家后,尽管很痛心,却极其冷静,对男子没有任何过激行为,更谈不上报复行为,“静言思之,躬自悼矣”、“反是不思,亦已焉哉”。这正与儒家诗教相吻合。 儒家诗教主张诗贵温柔敦厚,所谓温柔敦厚,就是说诗歌表达思想感情要合乎“正”、“和”之节度,做到“无邪”,不背礼,即体现“礼”的分寸规范。《论语 阳货》里记载了孔子讲诗:“诗可以兴,可以观,可以群,可以怨”。朱喜为《论语》作注:“怨而不怒”。“怒”有违于礼,所谓“发乎情,止乎礼义”。所以诗可以表达怨情,但不可过分。 这种文学观是儒家中庸哲学在文学上的反映。儒家哲学提倡中庸之道,即所谓中和而不失其正。孔子就说过:“中庸之为德也,其至矣乎!”(《论语 雍也》),意思是中庸应该是至高无上的道德。儒家经典《中庸》天命章中也写到:“喜怒哀乐之未发谓之中,发而皆中节谓之和。中也者,天下之大本也;和也者,天下之大道也。致中和,天地位焉,万物育焉”,意思是达到中和状态,宇宙万物和人类社会便各安其位、各得其所了,而要达到“和”的理想,其根本途径在于保持“中”道。“中”指事物的度,即不偏不倚,既不过度,也不要不及;此外,“中”也指对待事物的态度,既不“狂”,也不“狷”。而“中”又是以“礼”为原则的。 《氓》中的女主人公对氓的怨恨之情以及对爱情绝望的感叹是发乎情,但她必须到此为止,不能进一步发展成对氓的报复甚至对社会的报复,否则就会失于“和”。孔子晚年“自卫返鲁”,曾整理过《诗经》的乐章,又以《诗经》作为学生的必读教材,从而使《诗经》成为儒家经典。因此,可以这么说,《氓》中的弃妇以其怨而不怒之温柔敦厚深深打动人心,是儒家诗教中的理想形象,也是男权中心社会认可的理想女性。 【设计意图】根据“文学类文本阅读与写作”学习任务群和“学业质量水平4-3”的要求,此活动创设比较阅读的情景,旨在引导学生对作品的抒情特征进行探讨,了解其抒情特征背后的文化内涵。 三、拓展延伸 千年前的文字,留给我们最鲜活的印象是书中的卫国女子。对于她的行为,古往今来评价不一,请看看下列三种观点,你支持哪一种?请说明理由。 (1)朱熹:此淫妇为人所弃,而自叙其事以道其悔恨之意也。 (2)钱钟书:盖以私许始,以被弃终。初不自重,卒被人轻,旁观其事,诚足齿冷。 (3)鲍鹏山:在《诗经》中最完美的女性,我以为便是那位卫国女子。 答案 (示例一)支持鲍鹏山的观点。她追求爱情,单纯执着;她不辞辛苦,不因为家境贫寒而抱怨;她被抛弃,直截了当地说出“反是不思,亦已焉哉”。这样觉醒、刚烈的话,颇有点现代女性的人格特点。 (示例二)支持钱钟书的观点。她对待爱情婚姻太草率了。一开始被男子的花言巧语欺骗,又不走婚姻程序,不顾家人的反对,最终遭遇失败的婚姻,咎由自取。 (示例三)支持朱熹的观点。朱熹是站在封建理学的基础上说的,有他的时代局限性。 (说明:三种观点只要能自圆其说即可)