2.2杂化轨道理论 教学设计

文档属性

| 名称 | 2.2杂化轨道理论 教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 4.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2024-03-05 17:39:16 | ||

图片预览

文档简介

人教版(2019)高中化学选择性必修2

第二章第三节分子的空间结构

第3课时 杂化轨道理论 教学设计

【教材分析】

本节内容选自人教版(2019)高中化学选择性必修2物质结构与性质第二章第三节原子的空间结构杂化轨道理论部分,杂化轨道理论位于共价键和价层电子对互斥理论之后,对价键理论进行了完善和丰富。三部分知识结合将能很好地说明原子之间的成键方法,阐释多原子分子的空间构型,并对后续晶体的结构及其性质奠定空间想象基础,因此杂化轨道理论在物质结构与基础的学习中起着承上启下的作用。

【学情分析】

知识分析:学生已经学习了原子结构与相关性质、价键理论、价层电子对互斥理论,具有学习杂化轨道理论的知识基础。通过价层电子对互斥理论可以判断简单分子的空间构型,但不能解释甲烷的正四面体构型。

能力分析:高二学生好奇心强、思维能力敏捷,但空间想象能力教弱。

【教法分析】

针对以上学情拟采取问题驱动法结合动画演示、图表对比归纳和小组讨论的形式进行重难点突破。

【课程目标及学科核心素养】

课程目标 化学学科核心素养

1.结合实例了解杂化轨道理论的基本内容、要点和类型(sp3、sp2、sp)。 2.在理解杂化轨道理论的基础上,对简单共价分子和离子的空间构型进行解释和预测。 1.通过鲍林提出杂化轨道模型的过程,激发学生的科学精神与社会责任; 2.通过杂化轨道理论的学习,从微观角度理解中心原子的杂化类型对分子空间结构的影响培养学生的科学探究与创新意识; 3.通过杂化轨道理论的学习,掌握中心原子杂化轨道类型判断的方法,建立分子空间结构分析的思维模型培养学生证据推理与模型认知能力。

【教学重难点】

1.应用杂化轨道理论解释分子的空间结构,尤其是含有孤电子对的分子的空间结构。

2.VSEPR模型与杂化轨道理论的关联。

【教学流程】

教学 目标 教学目标1 教学目标2 教学目标3 教学目标4

教学 环节 回顾甲烷分子分子构型,依据原子结构和价键理论的相关知识推出矛盾点 了解甲烷分子杂化轨道的形成过程,熟记杂化轨道要点 清楚sp 、sp 、sp杂化轨道的含义及对应的价层电子对数和VSEPR 模型名称 利用价层电子对互斥理论和杂化轨道理论预测共价分子或离子的杂化类型

回顾旧知识,找出分子空间结构的矛盾点 利用原子轨道杂化动画,演示杂化过程 引导学生,根据杂化过程和定义找出规律 利用典型性代表性的试题,完成分析评价

设计 意图 激发学习兴趣,复习巩固旧知识,引出鲍林提出杂化轨道理论的原因 帮助学生形成杂化过程的系统认识,建立杂化轨道的形成过程的模型 调动学生的主观能动性,进行知识的分析总结,得出杂化轨道相关规律 帮助学生加深对杂化轨道理论和价层电子对互斥理论的理解和认识

素养 养成 科学精神与社会责任、证据推理与模型认知 证据推理与模型认知 宏观辨识与微观探析、 证据推理与模型认知 科学探究与创新意识、证据推理与模型认知

【教学组织框架】

目标落实 任务 环节 问题线 活 动 线

教学目标1 推导甲烷分子空间结构的矛盾点,引出杂化轨道理论 回顾旧知识,找出分子空间结构的矛盾点 为什么甲烷分子的空间结构是正四面体形 引导学生借助价键理论和价层电子互斥理论分析甲烷分子的结构,推出结构的矛盾点,引出杂化轨道理论

教学目标2 利用电子轨道排布和杂化轨道动画演示sp 杂化轨道的形成过程 利用原子轨道杂化动画,演示杂化过程 sp 杂化轨道是

如何形成的 分析甲烷中心原子碳原子的价层轨道表示式和演示sp 杂化轨道形成的动画,了解整个杂化的过程

教学目标3 根据sp 杂化轨道的形成过程,推导分析sp 、sp杂化轨道的形成过程,并总结杂化规律 引导学生,根据杂化过程和定义找出规律 分析sp 、sp杂化轨道有什么特点 是如何形成的 分析sp 杂化轨道的形成过程,总结杂化规律。顺势分析甲醛分子和二氧化碳以此来讲解sp 、sp杂化轨道的形成过程,

教学目标4 分析常见共价分子或

者离子的杂化类型 利用典型性例子,完成杂化分析 怎样分析常见

共价分子或者

离子的中心原

子的杂化类型 分析sp 、sp 、sp杂化轨道的形成过程,总结杂化类型的分析方法

【教学过程】

教学环节 教师活动 学生活动 核心 素养

环节1 回顾旧知识,找出分子空间结构的矛盾点,分析sp

杂化轨道杂化过程,引出杂化轨道理论 1.通过以下表格,复习价层电子对互斥模型相关知识 完成表格中的相关内容

2.根据甲烷结构模型,提问学生甲烷分子的结构特点 学生回答与甲烷相关的空间结构,积极思考解决矛盾的方法。 科学精神与社会责任、证据推理与模型认知

3.根据碳原子的电子排布式画出轨道表示式

4.由σ键成键方式得出缺少孤电子,引出电子跃迁

5.价层电子对互斥模型预测CH4空间结构为正四面体形,且实验测得甲烷分子中的4个C-H键键长相同,H-C-H的键角为109°28′。依据价键理论,C的4个价层原子轨道是3个相互垂直的2p轨道和1个球形的2s轨道,用它们与4个氢原子的1s原子轨道重叠,不可能得到正四面体形的甲烷分子。由以上矛盾,引出鲍林的杂化轨道理论。

6.利用轨道表示式解释甲烷分子中心原子sp 杂化轨道杂化过程

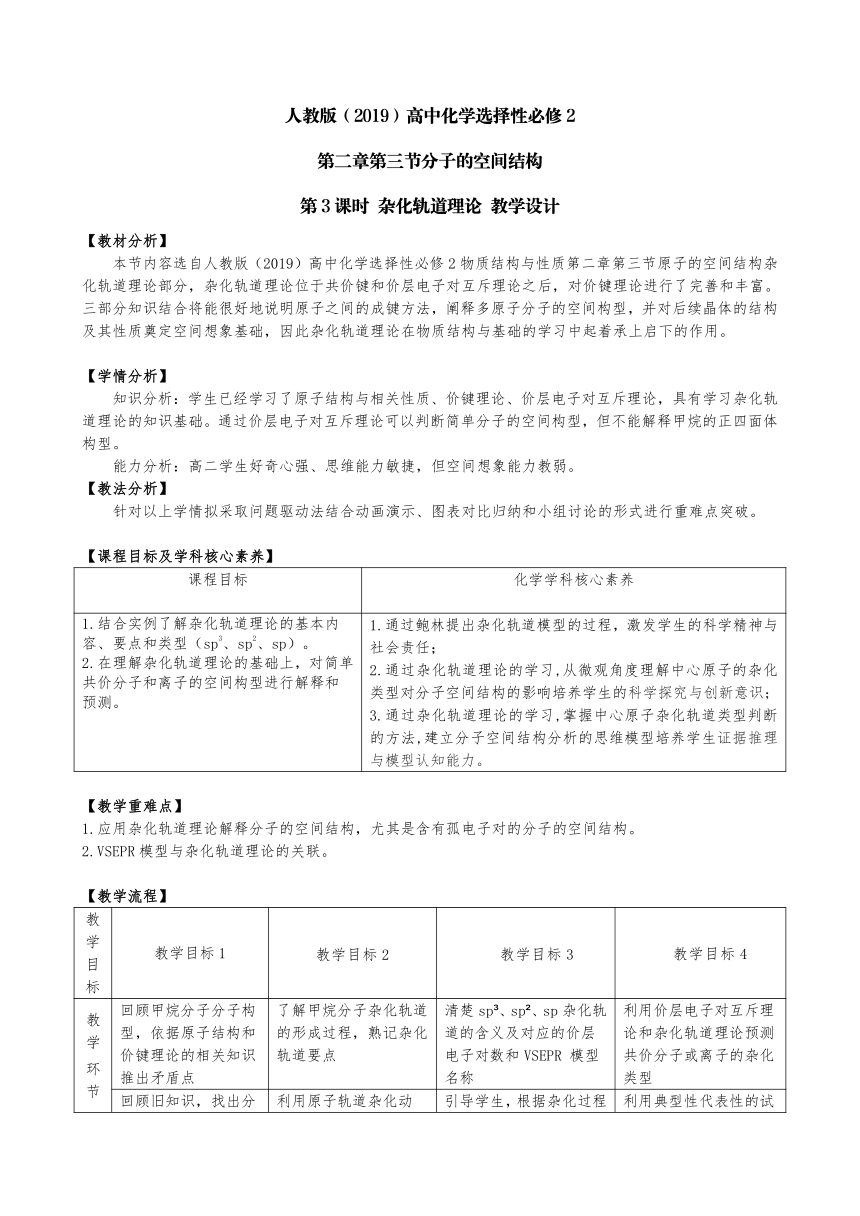

7.利用动画演示sp 杂化轨道杂化过程

8.进一步学习杂化轨道理论内容,分析杂化要点

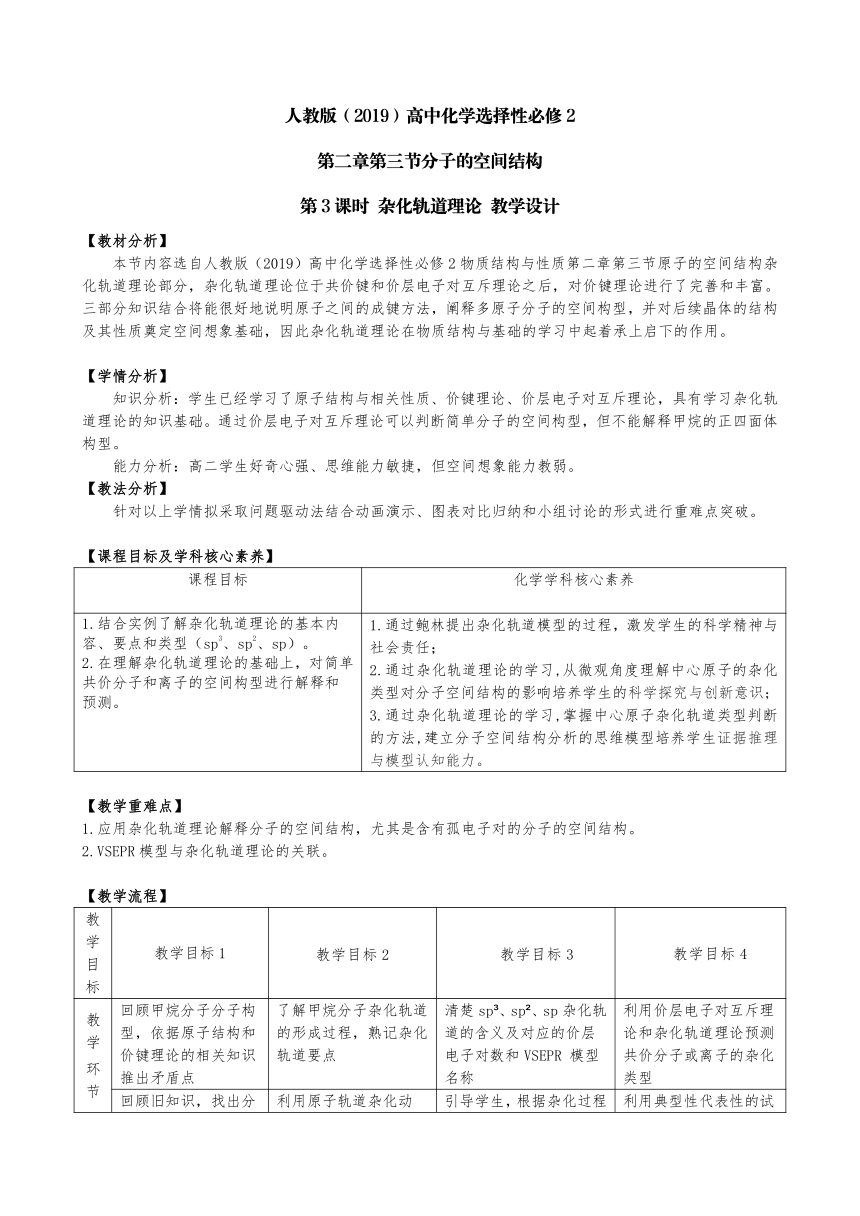

环节2分析杂化轨道理论,总结杂化规律 1.回顾sp 杂化轨道杂化过程 根据杂化轨道的含义,判断各种杂化类型中,字母及数字的含义 证据推理与模型认知、科学探究与创新意识、宏观辨识与微观探析

2.解释sp 杂化轨道的含义:

s表示1个s轨道,p 表示3个p轨道

3.推导sp 杂化轨道重叠成键后可容纳4对电子 思考并回答成键轨道能容纳的电子对数

4.通过价层电子对互斥理论推导出甲烷分子中心原子的价层电子对数为4

5.【学以致用1】应用VSEPR模型和杂化轨道理论,确定NH3、H2O的空间结构,以及中心原子的杂化轨道类型,分析杂化过程并利用价层电子对互斥理论解释NH3及CH4的键角问题。 (1)请用杂化轨道理论解释NH3的空间结构。 【提示】在形成NH3时,N的1个2s轨道和3个2p轨道发生了sp3杂化,形成了4个sp3杂化轨道,它们在空间的分布呈正四面体形。其中3个sp3杂化轨道与3个H的1s轨道重叠形成3个N-H σ键;另一个sp3杂化轨道中已有两个电子,不能再与H的1s轨道重叠。由于NH3中存在在孤对电子,它对成键电子对的排斥作用较强,所以NH3呈三角锥,键角为107°。 (2)请用杂化轨道理论解释H2O的空间结构。 【提示】在形成H2O时,O的1个2s轨道和3个2p轨道发生了sp3杂化,形成了4个sp3杂化轨道,它们在空间的分布呈正四面体形。其中2个sp3杂化轨道与2个H的1s轨道重叠形成2个O-H σ键;另两个sp3杂化轨道中已各有两个电子,不能再与H的1s轨道重叠。由于H2O中存在在2对孤对电子,它们对成键电子对的排斥作用较强,所以H2O呈V形,键角为105°。 根据价层电子互斥理论思考并回答问题

6.经对比推导出中心原子的价层电子对数为4时,杂化轨道数量也为4,杂化类型为sp 杂化 自主整理并得出结论:杂化轨道数=价层电子对数=中心原子孤电子对数+中心原子的σ键数

7.对比sp 杂化轨道的含义,书写sp 、sp杂化轨道的含义和对应的中心原子的价层电子对数及轨道夹角

8.总结得出:杂化轨道数=价层电子对数=中心原子孤电子对数+中心原子的σ键数

9.分析价层电子对数的含义,得出杂化轨道只能用于形成σ键或者用来容纳未参与成键的孤电子对

10.以CH4、NH3、H2O为例,介绍等性杂化与不等性杂化 理解两种杂化方式的差异

环节3 根据分析 sp 杂化轨道杂化过程,推导sp 、sp杂化轨道杂化过程 1.【学以致用2】应用所学知识,分析并确定BF3、BeCl2的空间结构,预测中心原子的杂化轨道类型。 依据价层电子对互斥理论及杂化轨道与价层电子对数的对应关系判断BF3及BeCl2的杂化方式

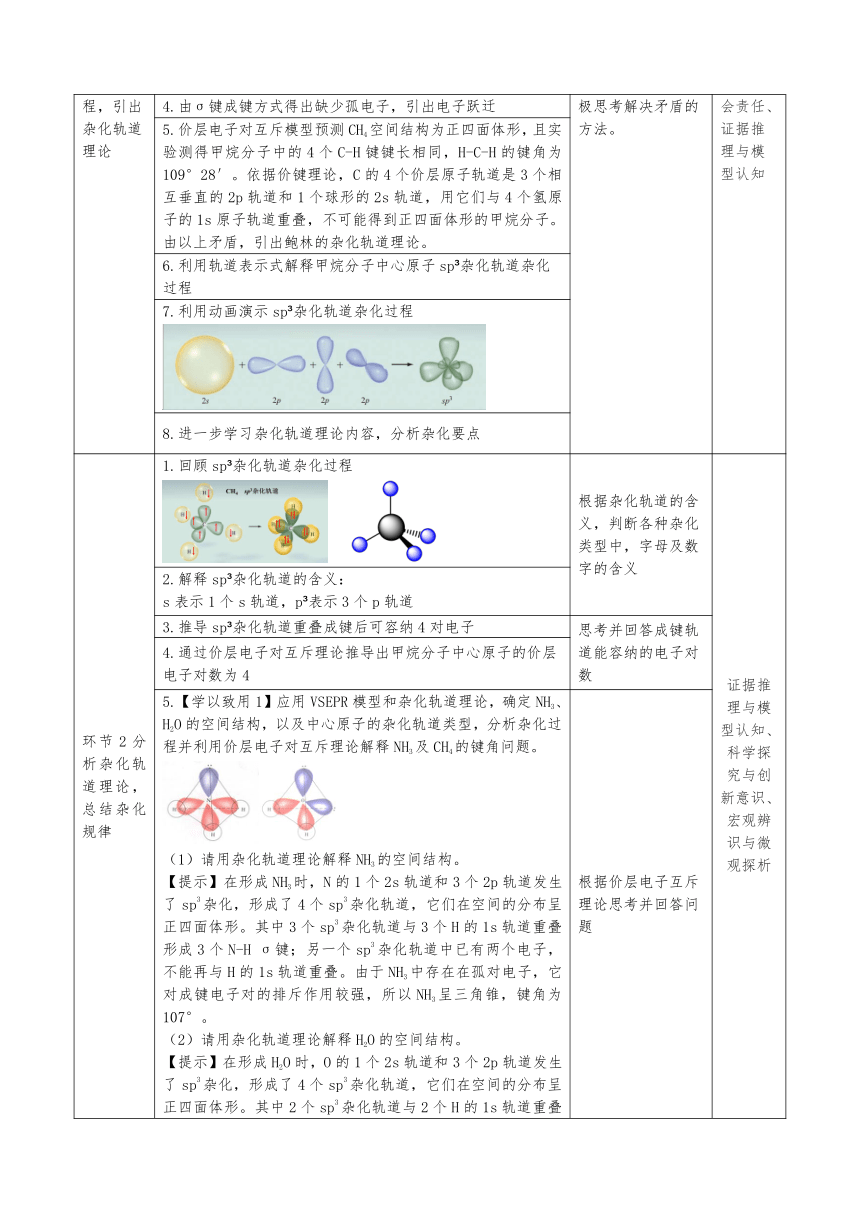

2.以BF3为例介绍sp2杂化 当B与3个F形成BF3时,B的2s轨道和2个2p轨道会发生混杂,混杂后得到3个新的能量相同、方向不同的轨道,各指向平面三角形的3个顶角,夹角120°。当B跟3个F结合时,B以3个sp2杂化轨道分别与3个F的2p轨道重叠,形成3个B-F σ键,sp2杂化轨道由1个s轨道和2个p轨道杂化而得。sp2杂化轨道得到三个夹角为120°的平面三角形杂化轨道。因此呈平面三角形的空间结构。 sp2轨道杂化过程示意图 B的sp2杂化轨道与F的2p轨道重叠成σ键示意图 根据sp 杂化轨道的杂化过程模仿回答sp2及sp杂化过程

3.以BeCl2为例介绍sp杂化 当Be与2个Cl形成BeCl2时,Be的2s轨道和1个2p轨道会发生混杂,混杂后得到2个新的能量相同、方向不同的轨道,各指向直线段的2个顶点,夹角180°。 当Be跟2个Cl结合时,Be以2个sp杂化轨道分别与2个Cl的3p轨道重叠,形成2个Be-Cl σ键,因此呈直线形的空间结构。 轨道杂化过程示意图 Be的sp杂化轨道与Cl的3p轨道重叠成σ键示意图

4.【课堂练习】杂化轨道类型与VSEPR模型、分子的立体构型的关系 根据价层电子对互斥模型及杂化轨道理论完成表格中的内容 科学探究与创新意识、证据推理与模型认知

5.【学以致用3】用杂化轨道理论分析乙烯、乙炔成键轨道 思考并解答问题

6.课堂小结---四问杂化轨道 总结本节课知识

7.成果展示 完成表格中的内容

8.随堂训练及延伸阅读 解决随堂训练的问题

【板书设计】

第3课时 杂化轨道理论

1、杂化的定义

2、杂化的条件

3、深度理解杂化轨道理论

4、杂化类型的判断方法

杂化轨道理论教学反思与评价

本节课的教学以 “学生为主体,老师为主导”的原则为前提,学生 “主”,老师 “导”,突出学生的主体地位,在知识点的学习上,老师大多以问题的形式,把思考的空间留给学生,让学生自己去构建知识模型,力图使学生变“被教”为“会学”,大量的探究和多媒体模拟等教学方式的运用,则是力图实现教学的多样化,将抽象枯燥的理论结合动画具体化。从而达到提高学生学习的兴趣,培养化学学科核心素养的目的。

我认为本节授课有如下亮点:

1、知识层面:本节课利用复习价层电子对互斥模型的相关知识引入新课,通过甲烷的结构与现有知识的矛盾引出鲍林的杂化轨道理论,让新知识在熟悉的环境中慢慢过度而来,通过学习让学生找到杂化轨道理论与价层电子对互斥模型之间的关系。

本节课重难点突出,以学生复习价层电子对互斥模型时所呈现的实际问题,带领学生沿着科学家的逻辑辨析思路,攻克了三个难题:(1)怎么理解和记忆常见的杂化轨道的伸展方向和形状?(2)杂化轨道构型和分子的空间构型有什么联系和区别?(3)如何确定杂化轨道数目?在攻坚克难的同时,理顺了知识脉络,帮助学生建立了微观粒子的模型认知,学会了用杂化轨道理论解释简单分子的空间构型以及依据空间构型反推杂化类型的方法。

2、方法层面:利用了多媒体展示的方法,通过教师演示等活动明确了常见杂化轨道的构型,同时培养了证据推理与模型认知、科学探究与创新意识、宏观辨识与微观探析及科学精神与社会责任等化学学科核心素养。

3、授课效果层面:课堂容量大,但气氛活跃,学生思路顺畅,课堂效果好,最终学生总结收获时,对这节课的知识总结的较全面,随堂训练部分,能较好的用所学知识解决实际问题,说明学生对这节课内容的掌握程度较好。

不足之处:

选择性必修2物质结构及性质部分内容,大多数知识都比较晦涩难懂,很多知识及理论都是推理假设,不只是学生在学习时存在很大的困难,就算老师第一次接触,也会在理解上存在较大障碍。这是我工作以来第一次教授该部分知识,自身的知识水平有限,导致对课堂的驾驭能力降低,为保障知识的完整性,课堂上存在赶进度的情况,与学生的互动仅仅停留在学生解决问题的过程中,使得部分预先设定的环节没有完成,课堂的完整性受到影响。

第二章第三节分子的空间结构

第3课时 杂化轨道理论 教学设计

【教材分析】

本节内容选自人教版(2019)高中化学选择性必修2物质结构与性质第二章第三节原子的空间结构杂化轨道理论部分,杂化轨道理论位于共价键和价层电子对互斥理论之后,对价键理论进行了完善和丰富。三部分知识结合将能很好地说明原子之间的成键方法,阐释多原子分子的空间构型,并对后续晶体的结构及其性质奠定空间想象基础,因此杂化轨道理论在物质结构与基础的学习中起着承上启下的作用。

【学情分析】

知识分析:学生已经学习了原子结构与相关性质、价键理论、价层电子对互斥理论,具有学习杂化轨道理论的知识基础。通过价层电子对互斥理论可以判断简单分子的空间构型,但不能解释甲烷的正四面体构型。

能力分析:高二学生好奇心强、思维能力敏捷,但空间想象能力教弱。

【教法分析】

针对以上学情拟采取问题驱动法结合动画演示、图表对比归纳和小组讨论的形式进行重难点突破。

【课程目标及学科核心素养】

课程目标 化学学科核心素养

1.结合实例了解杂化轨道理论的基本内容、要点和类型(sp3、sp2、sp)。 2.在理解杂化轨道理论的基础上,对简单共价分子和离子的空间构型进行解释和预测。 1.通过鲍林提出杂化轨道模型的过程,激发学生的科学精神与社会责任; 2.通过杂化轨道理论的学习,从微观角度理解中心原子的杂化类型对分子空间结构的影响培养学生的科学探究与创新意识; 3.通过杂化轨道理论的学习,掌握中心原子杂化轨道类型判断的方法,建立分子空间结构分析的思维模型培养学生证据推理与模型认知能力。

【教学重难点】

1.应用杂化轨道理论解释分子的空间结构,尤其是含有孤电子对的分子的空间结构。

2.VSEPR模型与杂化轨道理论的关联。

【教学流程】

教学 目标 教学目标1 教学目标2 教学目标3 教学目标4

教学 环节 回顾甲烷分子分子构型,依据原子结构和价键理论的相关知识推出矛盾点 了解甲烷分子杂化轨道的形成过程,熟记杂化轨道要点 清楚sp 、sp 、sp杂化轨道的含义及对应的价层电子对数和VSEPR 模型名称 利用价层电子对互斥理论和杂化轨道理论预测共价分子或离子的杂化类型

回顾旧知识,找出分子空间结构的矛盾点 利用原子轨道杂化动画,演示杂化过程 引导学生,根据杂化过程和定义找出规律 利用典型性代表性的试题,完成分析评价

设计 意图 激发学习兴趣,复习巩固旧知识,引出鲍林提出杂化轨道理论的原因 帮助学生形成杂化过程的系统认识,建立杂化轨道的形成过程的模型 调动学生的主观能动性,进行知识的分析总结,得出杂化轨道相关规律 帮助学生加深对杂化轨道理论和价层电子对互斥理论的理解和认识

素养 养成 科学精神与社会责任、证据推理与模型认知 证据推理与模型认知 宏观辨识与微观探析、 证据推理与模型认知 科学探究与创新意识、证据推理与模型认知

【教学组织框架】

目标落实 任务 环节 问题线 活 动 线

教学目标1 推导甲烷分子空间结构的矛盾点,引出杂化轨道理论 回顾旧知识,找出分子空间结构的矛盾点 为什么甲烷分子的空间结构是正四面体形 引导学生借助价键理论和价层电子互斥理论分析甲烷分子的结构,推出结构的矛盾点,引出杂化轨道理论

教学目标2 利用电子轨道排布和杂化轨道动画演示sp 杂化轨道的形成过程 利用原子轨道杂化动画,演示杂化过程 sp 杂化轨道是

如何形成的 分析甲烷中心原子碳原子的价层轨道表示式和演示sp 杂化轨道形成的动画,了解整个杂化的过程

教学目标3 根据sp 杂化轨道的形成过程,推导分析sp 、sp杂化轨道的形成过程,并总结杂化规律 引导学生,根据杂化过程和定义找出规律 分析sp 、sp杂化轨道有什么特点 是如何形成的 分析sp 杂化轨道的形成过程,总结杂化规律。顺势分析甲醛分子和二氧化碳以此来讲解sp 、sp杂化轨道的形成过程,

教学目标4 分析常见共价分子或

者离子的杂化类型 利用典型性例子,完成杂化分析 怎样分析常见

共价分子或者

离子的中心原

子的杂化类型 分析sp 、sp 、sp杂化轨道的形成过程,总结杂化类型的分析方法

【教学过程】

教学环节 教师活动 学生活动 核心 素养

环节1 回顾旧知识,找出分子空间结构的矛盾点,分析sp

杂化轨道杂化过程,引出杂化轨道理论 1.通过以下表格,复习价层电子对互斥模型相关知识 完成表格中的相关内容

2.根据甲烷结构模型,提问学生甲烷分子的结构特点 学生回答与甲烷相关的空间结构,积极思考解决矛盾的方法。 科学精神与社会责任、证据推理与模型认知

3.根据碳原子的电子排布式画出轨道表示式

4.由σ键成键方式得出缺少孤电子,引出电子跃迁

5.价层电子对互斥模型预测CH4空间结构为正四面体形,且实验测得甲烷分子中的4个C-H键键长相同,H-C-H的键角为109°28′。依据价键理论,C的4个价层原子轨道是3个相互垂直的2p轨道和1个球形的2s轨道,用它们与4个氢原子的1s原子轨道重叠,不可能得到正四面体形的甲烷分子。由以上矛盾,引出鲍林的杂化轨道理论。

6.利用轨道表示式解释甲烷分子中心原子sp 杂化轨道杂化过程

7.利用动画演示sp 杂化轨道杂化过程

8.进一步学习杂化轨道理论内容,分析杂化要点

环节2分析杂化轨道理论,总结杂化规律 1.回顾sp 杂化轨道杂化过程 根据杂化轨道的含义,判断各种杂化类型中,字母及数字的含义 证据推理与模型认知、科学探究与创新意识、宏观辨识与微观探析

2.解释sp 杂化轨道的含义:

s表示1个s轨道,p 表示3个p轨道

3.推导sp 杂化轨道重叠成键后可容纳4对电子 思考并回答成键轨道能容纳的电子对数

4.通过价层电子对互斥理论推导出甲烷分子中心原子的价层电子对数为4

5.【学以致用1】应用VSEPR模型和杂化轨道理论,确定NH3、H2O的空间结构,以及中心原子的杂化轨道类型,分析杂化过程并利用价层电子对互斥理论解释NH3及CH4的键角问题。 (1)请用杂化轨道理论解释NH3的空间结构。 【提示】在形成NH3时,N的1个2s轨道和3个2p轨道发生了sp3杂化,形成了4个sp3杂化轨道,它们在空间的分布呈正四面体形。其中3个sp3杂化轨道与3个H的1s轨道重叠形成3个N-H σ键;另一个sp3杂化轨道中已有两个电子,不能再与H的1s轨道重叠。由于NH3中存在在孤对电子,它对成键电子对的排斥作用较强,所以NH3呈三角锥,键角为107°。 (2)请用杂化轨道理论解释H2O的空间结构。 【提示】在形成H2O时,O的1个2s轨道和3个2p轨道发生了sp3杂化,形成了4个sp3杂化轨道,它们在空间的分布呈正四面体形。其中2个sp3杂化轨道与2个H的1s轨道重叠形成2个O-H σ键;另两个sp3杂化轨道中已各有两个电子,不能再与H的1s轨道重叠。由于H2O中存在在2对孤对电子,它们对成键电子对的排斥作用较强,所以H2O呈V形,键角为105°。 根据价层电子互斥理论思考并回答问题

6.经对比推导出中心原子的价层电子对数为4时,杂化轨道数量也为4,杂化类型为sp 杂化 自主整理并得出结论:杂化轨道数=价层电子对数=中心原子孤电子对数+中心原子的σ键数

7.对比sp 杂化轨道的含义,书写sp 、sp杂化轨道的含义和对应的中心原子的价层电子对数及轨道夹角

8.总结得出:杂化轨道数=价层电子对数=中心原子孤电子对数+中心原子的σ键数

9.分析价层电子对数的含义,得出杂化轨道只能用于形成σ键或者用来容纳未参与成键的孤电子对

10.以CH4、NH3、H2O为例,介绍等性杂化与不等性杂化 理解两种杂化方式的差异

环节3 根据分析 sp 杂化轨道杂化过程,推导sp 、sp杂化轨道杂化过程 1.【学以致用2】应用所学知识,分析并确定BF3、BeCl2的空间结构,预测中心原子的杂化轨道类型。 依据价层电子对互斥理论及杂化轨道与价层电子对数的对应关系判断BF3及BeCl2的杂化方式

2.以BF3为例介绍sp2杂化 当B与3个F形成BF3时,B的2s轨道和2个2p轨道会发生混杂,混杂后得到3个新的能量相同、方向不同的轨道,各指向平面三角形的3个顶角,夹角120°。当B跟3个F结合时,B以3个sp2杂化轨道分别与3个F的2p轨道重叠,形成3个B-F σ键,sp2杂化轨道由1个s轨道和2个p轨道杂化而得。sp2杂化轨道得到三个夹角为120°的平面三角形杂化轨道。因此呈平面三角形的空间结构。 sp2轨道杂化过程示意图 B的sp2杂化轨道与F的2p轨道重叠成σ键示意图 根据sp 杂化轨道的杂化过程模仿回答sp2及sp杂化过程

3.以BeCl2为例介绍sp杂化 当Be与2个Cl形成BeCl2时,Be的2s轨道和1个2p轨道会发生混杂,混杂后得到2个新的能量相同、方向不同的轨道,各指向直线段的2个顶点,夹角180°。 当Be跟2个Cl结合时,Be以2个sp杂化轨道分别与2个Cl的3p轨道重叠,形成2个Be-Cl σ键,因此呈直线形的空间结构。 轨道杂化过程示意图 Be的sp杂化轨道与Cl的3p轨道重叠成σ键示意图

4.【课堂练习】杂化轨道类型与VSEPR模型、分子的立体构型的关系 根据价层电子对互斥模型及杂化轨道理论完成表格中的内容 科学探究与创新意识、证据推理与模型认知

5.【学以致用3】用杂化轨道理论分析乙烯、乙炔成键轨道 思考并解答问题

6.课堂小结---四问杂化轨道 总结本节课知识

7.成果展示 完成表格中的内容

8.随堂训练及延伸阅读 解决随堂训练的问题

【板书设计】

第3课时 杂化轨道理论

1、杂化的定义

2、杂化的条件

3、深度理解杂化轨道理论

4、杂化类型的判断方法

杂化轨道理论教学反思与评价

本节课的教学以 “学生为主体,老师为主导”的原则为前提,学生 “主”,老师 “导”,突出学生的主体地位,在知识点的学习上,老师大多以问题的形式,把思考的空间留给学生,让学生自己去构建知识模型,力图使学生变“被教”为“会学”,大量的探究和多媒体模拟等教学方式的运用,则是力图实现教学的多样化,将抽象枯燥的理论结合动画具体化。从而达到提高学生学习的兴趣,培养化学学科核心素养的目的。

我认为本节授课有如下亮点:

1、知识层面:本节课利用复习价层电子对互斥模型的相关知识引入新课,通过甲烷的结构与现有知识的矛盾引出鲍林的杂化轨道理论,让新知识在熟悉的环境中慢慢过度而来,通过学习让学生找到杂化轨道理论与价层电子对互斥模型之间的关系。

本节课重难点突出,以学生复习价层电子对互斥模型时所呈现的实际问题,带领学生沿着科学家的逻辑辨析思路,攻克了三个难题:(1)怎么理解和记忆常见的杂化轨道的伸展方向和形状?(2)杂化轨道构型和分子的空间构型有什么联系和区别?(3)如何确定杂化轨道数目?在攻坚克难的同时,理顺了知识脉络,帮助学生建立了微观粒子的模型认知,学会了用杂化轨道理论解释简单分子的空间构型以及依据空间构型反推杂化类型的方法。

2、方法层面:利用了多媒体展示的方法,通过教师演示等活动明确了常见杂化轨道的构型,同时培养了证据推理与模型认知、科学探究与创新意识、宏观辨识与微观探析及科学精神与社会责任等化学学科核心素养。

3、授课效果层面:课堂容量大,但气氛活跃,学生思路顺畅,课堂效果好,最终学生总结收获时,对这节课的知识总结的较全面,随堂训练部分,能较好的用所学知识解决实际问题,说明学生对这节课内容的掌握程度较好。

不足之处:

选择性必修2物质结构及性质部分内容,大多数知识都比较晦涩难懂,很多知识及理论都是推理假设,不只是学生在学习时存在很大的困难,就算老师第一次接触,也会在理解上存在较大障碍。这是我工作以来第一次教授该部分知识,自身的知识水平有限,导致对课堂的驾驭能力降低,为保障知识的完整性,课堂上存在赶进度的情况,与学生的互动仅仅停留在学生解决问题的过程中,使得部分预先设定的环节没有完成,课堂的完整性受到影响。