2016届鲁教版语文七年级上册第五单元课件:第26课《短文两篇》(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 2016届鲁教版语文七年级上册第五单元课件:第26课《短文两篇》(共34张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 895.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-08-26 11:43:56 | ||

图片预览

文档简介

课件34张PPT。袁宏道短文两篇陋室铭爱莲说陋 室 铭刘 禹 锡作者及背景 刘禹锡,字梦得,唐代诗人,哲学家。

刘禹锡生活在安史之乱以后的中唐时期,他关心社会现实,忧虑国计民生。因参加王叔文的政治革新运动而得罪了当朝的权贵,被贬为安徽和州通判。按当时规定,他应住衙门里的三间屋子。可是和州知县见他被贬而来,便多方刁难他。他半年时间连搬三次家,住房一次比一次小,最后成了一间陋室。在此背景下,刘禹锡愤然提笔写了《陋室铭》一文。刘禹锡故居与塑像学习目标1.朗读、背诵全文。2.学习托物言志的写作技巧及类比的表现手法。3.体会作者不慕名利、安贫乐道的高尚品质。朗读课文,理解积累 自由朗读,读准停顿,读出韵律,读出感情。 读准下列红色字的读音。德馨( ) 苔痕( )

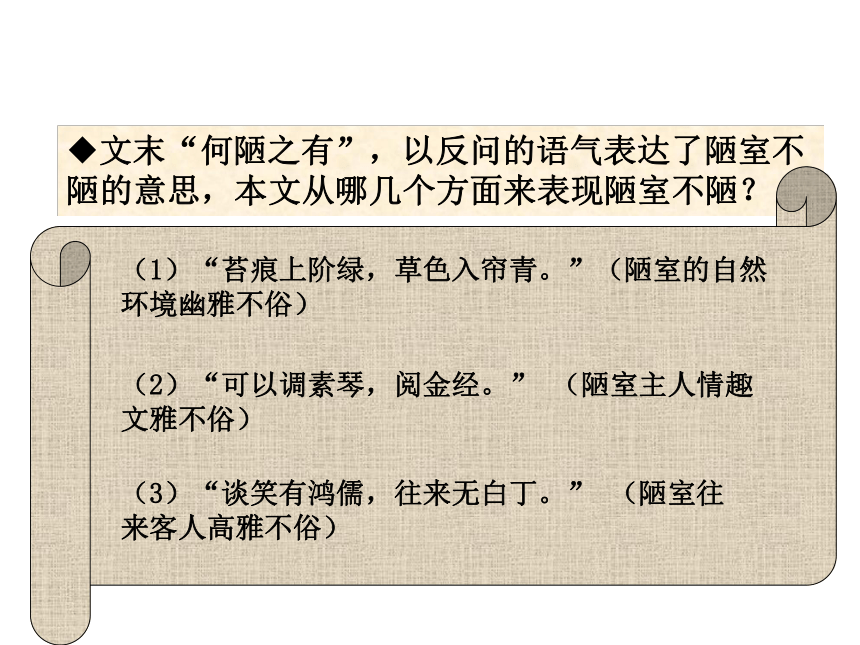

鸿儒( ) 案牍( ) xīntáirúdú翻译下面语句,注意红色词语的意思。 1.斯是陋室,惟吾德馨。2.苔痕上阶绿,草色入帘青。3.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。4.孔子云:何陋之有?1.这是简陋的屋子,只是我品德高尚(就 不感到简陋了)。 2.苔痕碧绿,长到阶上;草色青葱,映入帘里。 3.没有嘈杂的音乐扰乱听觉,没有繁忙的公务使身体劳累。 4.正如孔子所说:“有什么简陋的呢?” “陋室”陋在何处?结合文中词句分析体会。 细读课文,理解文意 景致少、来人少、摆设少。 景致,只有“苔痕”、“草色”,往来的只有“鸿儒 ”, “苔痕”都“上阶绿”了,更见来客少,室内陈设简单,其“少”一目了然。 文末“何陋之有”,以反问的语气表达了陋室不陋的意思,本文从哪几个方面来表现陋室不陋?(1)“苔痕上阶绿,草色入帘青。”(陋室的自然环境幽雅不俗)(2)“可以调素琴,阅金经。” (陋室主人情趣文雅不俗)(3)“谈笑有鸿儒,往来无白丁。” (陋室往来客人高雅不俗)(4)“南阳诸葛庐,西蜀子云亭,孔子云:何陋之有?”用诸葛亮和扬雄的故事,暗示自己不会永远深居陋室,有朝一日定能施展才华,兼济天下。“何陋之有?”以圣贤之语自勉,表达自己的信心。能概括全文主旨的是哪一句话? 品读课文,体悟情感 它的深刻含义是什么? “斯是陋室,惟吾德馨。” “陋室”二字扣题。“德馨”二字统领全篇,是全文的核心。这两句包含两层意思,一层意思是由于人的品德高尚,就忘却了室陋,另一层意思是人的品德高尚,为陋室增光添彩。品读《陋室铭》,谈谈你对刘禹锡的人生态度和生活情趣的看法。 他有自己的人生目标和理想,人品高尚,情趣高雅,高洁傲岸,安贫乐道。 他消极避世,多了书生气质,少了为国为民的奉献精神。 研读课文,探究写法 《陋室铭》一文,作者从有仙的山、有龙的水写起,有什么用意? 用山水作比喻,引出要写的内容,这种方法叫比兴。 作者从哪些角度对陋室进行了描写? 这样描写有什么好处? “可以调素琴,阅金经” 是正面描写,是实写;“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形” 是反面描写,是虚写。 正反对照、虚实相生,多角度表现陋室不陋的主题。 文中又用诸葛庐、子云亭与陋室相比,这又是什么写法? 是类比,用诸葛庐、子云亭显示陋室因主人品德高尚而不陋。 作者写此文用意是什么? 通过对居室的描绘,极力形容陋室不陋,表达了一种高洁傲岸的节操和安贫乐道的情趣。 托物言志,借陋室,表现作者不贪恋富贵荣华,不与统治阶级同流合污,重视自身修养的思想感情。

这是什么写作手法?爱莲说周敦颐 周敦颐,宋代著名哲学家,字茂叔, 他任职南康郡时,曾率属下在府署东侧开辟一口十余丈宽的莲池(后被称为“爱莲池”),池中建“赏莲亭”,南北曲桥连岸。夏秋之交,莲花盛开,清香扑鼻。作者触景生情,写下《爱莲说》,借花述志。 学习目标1、朗读、背诵全文。2、学习托物言志的写作技巧及衬托的表现手法。3、体会作者不慕名利、洁身自好的美德。识莲——整体感知 自由朗读,读准停顿,读出韵律,读出感情。 读准下列红色字的读音。甚蕃( ) 淤泥( )

濯清涟( ) ( )

不蔓不枝( ) 亵玩( )

鲜有闻( ) 噫 ( )fán yū zhuó lián màn xiè xiǎn yī《爱莲说》配乐朗诵视频翻译下面的语句。 2.菊之爱,陶后鲜有闻。1.予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。3.莲之爱,同予者何人?喜爱菊花的人,陶渊明之后很少听说了。我只爱莲花,(因为它)它从污泥里生出却不被沾染,在清水里洗过却不显得妖媚。对于莲花的爱好,像我一样的还有什么人呢? 读莲——品读感悟作者在文中把莲比作什么? 把莲比作君子 课文是从哪些角度、用了哪些语句来展现莲花的品格?你认为这样写的用意是什么? 写莲的生长环境 “出淤泥而不染,濯清涟而不妖。” 比喻君子不与恶浊的世风同流合污,洁身自好。 写莲的体态、香气 “中通外直,不蔓不枝,香远益清。” 比喻君子通达事理,行为方正,美名远扬。 写莲的风度 “亭亭净植,可远观而不可亵玩焉” 比喻君子志洁行廉,仪态庄重,令人敬重。 从作者对莲花的描写和歌颂中,可以看出他什么样的思想感情? 作者既不愿像陶渊明那样做一个隐逸者,更不屑于向世人那样贪慕富贵。在当时污浊的世间,他以莲自喻,志在坚贞不逾地保持正直的操守,做一名君子。表达作者不慕名利、洁身自好的人生观,以及对当时追名逐利、贪慕富贵的社会风气的慨叹和鄙弃。 作者表面写莲,却句句写人,作者借莲自况,表现自己不慕名利、洁身自好的品格和节操,即托物言志。探究小结:赏莲——探究写法作者主要描写和赞美莲花,开头却为什么写了菊花和牡丹?这有什么作用?这是一种衬托的写法,用“菊”和“牡丹”来衬托莲花。 作者写陶渊明独爱菊,正是赞颂他不苟同于世俗的高洁品质,也是用菊花来正面衬托莲花,用陶渊明来正面衬托他自己。 自李唐来,世人盛爱牡丹,是说世人都追求富贵。作者写世人盛爱牡丹是从反面衬托莲的高洁品质,表明自己洁身自好的生活态度。本文还综合运用了多种表达方式和不同句式,请举例分析。 第一段侧重于记叙、描写,第二段侧重于议论、抒情。 “菊之爱,陶后鲜有闻”是陈述句,表达“惋惜”的语气 ;“莲之爱,同予者何人?”是反问句,表达“遗憾”的语气;“牡丹之爱,宜乎众矣”是感叹句,表达“鄙弃”的语气。 文章表面是写人们对三种花的态度,实质是写人们对三种人生理想的选择。作者用隐逸者的消极避世和富贵者的趋炎附势来正衬和反衬君子的洁身自好、不慕荣利的高尚节操,从而表达作者对争名夺利者的厌恶,对完美道德的礼赞。探究小结:说莲——拓展延伸如果你是一块金子,被世俗的尘沙所埋,你会如刘禹锡不求闻达、安贫乐道;或是如周敦颐遗世独立、洁身自好;还是如陶渊明避世隐退、独善其身?还是会另辟蹊径?结合现实生活,谈谈自己的想法。 刘禹锡安贫乐道获得 “知足之乐”,却品尝不到奋斗之乐;周敦颐永葆高洁本色但不知“高处不胜寒”,体会不到与他人同乐之乐;陶渊明的消极避世更不可取。在今天这个充满机遇与挑战的时代,我相信命运掌握在自己手中,我会在机遇未到时,拼搏进取,充实自己,机遇来临时,抓住机遇。因为机遇垂青有准备的人。 学习《陋室铭》,我们看到了陋室主人的情趣高雅,生活优雅,为刘禹锡高洁傲岸,安贫乐道的境界所折服。学习《爱莲说》我们看到了周敦颐洁身自好的美德。我希望通过这节课的学习,大家学到的不只是古人高洁的人格,也不只是托物言志的手法,你们更应该学会以自己独特的视角、诗意的眼光来看待身边的一切,只有这样,才会有属于自己的多彩人生!精彩人生!

刘禹锡生活在安史之乱以后的中唐时期,他关心社会现实,忧虑国计民生。因参加王叔文的政治革新运动而得罪了当朝的权贵,被贬为安徽和州通判。按当时规定,他应住衙门里的三间屋子。可是和州知县见他被贬而来,便多方刁难他。他半年时间连搬三次家,住房一次比一次小,最后成了一间陋室。在此背景下,刘禹锡愤然提笔写了《陋室铭》一文。刘禹锡故居与塑像学习目标1.朗读、背诵全文。2.学习托物言志的写作技巧及类比的表现手法。3.体会作者不慕名利、安贫乐道的高尚品质。朗读课文,理解积累 自由朗读,读准停顿,读出韵律,读出感情。 读准下列红色字的读音。德馨( ) 苔痕( )

鸿儒( ) 案牍( ) xīntáirúdú翻译下面语句,注意红色词语的意思。 1.斯是陋室,惟吾德馨。2.苔痕上阶绿,草色入帘青。3.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。4.孔子云:何陋之有?1.这是简陋的屋子,只是我品德高尚(就 不感到简陋了)。 2.苔痕碧绿,长到阶上;草色青葱,映入帘里。 3.没有嘈杂的音乐扰乱听觉,没有繁忙的公务使身体劳累。 4.正如孔子所说:“有什么简陋的呢?” “陋室”陋在何处?结合文中词句分析体会。 细读课文,理解文意 景致少、来人少、摆设少。 景致,只有“苔痕”、“草色”,往来的只有“鸿儒 ”, “苔痕”都“上阶绿”了,更见来客少,室内陈设简单,其“少”一目了然。 文末“何陋之有”,以反问的语气表达了陋室不陋的意思,本文从哪几个方面来表现陋室不陋?(1)“苔痕上阶绿,草色入帘青。”(陋室的自然环境幽雅不俗)(2)“可以调素琴,阅金经。” (陋室主人情趣文雅不俗)(3)“谈笑有鸿儒,往来无白丁。” (陋室往来客人高雅不俗)(4)“南阳诸葛庐,西蜀子云亭,孔子云:何陋之有?”用诸葛亮和扬雄的故事,暗示自己不会永远深居陋室,有朝一日定能施展才华,兼济天下。“何陋之有?”以圣贤之语自勉,表达自己的信心。能概括全文主旨的是哪一句话? 品读课文,体悟情感 它的深刻含义是什么? “斯是陋室,惟吾德馨。” “陋室”二字扣题。“德馨”二字统领全篇,是全文的核心。这两句包含两层意思,一层意思是由于人的品德高尚,就忘却了室陋,另一层意思是人的品德高尚,为陋室增光添彩。品读《陋室铭》,谈谈你对刘禹锡的人生态度和生活情趣的看法。 他有自己的人生目标和理想,人品高尚,情趣高雅,高洁傲岸,安贫乐道。 他消极避世,多了书生气质,少了为国为民的奉献精神。 研读课文,探究写法 《陋室铭》一文,作者从有仙的山、有龙的水写起,有什么用意? 用山水作比喻,引出要写的内容,这种方法叫比兴。 作者从哪些角度对陋室进行了描写? 这样描写有什么好处? “可以调素琴,阅金经” 是正面描写,是实写;“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形” 是反面描写,是虚写。 正反对照、虚实相生,多角度表现陋室不陋的主题。 文中又用诸葛庐、子云亭与陋室相比,这又是什么写法? 是类比,用诸葛庐、子云亭显示陋室因主人品德高尚而不陋。 作者写此文用意是什么? 通过对居室的描绘,极力形容陋室不陋,表达了一种高洁傲岸的节操和安贫乐道的情趣。 托物言志,借陋室,表现作者不贪恋富贵荣华,不与统治阶级同流合污,重视自身修养的思想感情。

这是什么写作手法?爱莲说周敦颐 周敦颐,宋代著名哲学家,字茂叔, 他任职南康郡时,曾率属下在府署东侧开辟一口十余丈宽的莲池(后被称为“爱莲池”),池中建“赏莲亭”,南北曲桥连岸。夏秋之交,莲花盛开,清香扑鼻。作者触景生情,写下《爱莲说》,借花述志。 学习目标1、朗读、背诵全文。2、学习托物言志的写作技巧及衬托的表现手法。3、体会作者不慕名利、洁身自好的美德。识莲——整体感知 自由朗读,读准停顿,读出韵律,读出感情。 读准下列红色字的读音。甚蕃( ) 淤泥( )

濯清涟( ) ( )

不蔓不枝( ) 亵玩( )

鲜有闻( ) 噫 ( )fán yū zhuó lián màn xiè xiǎn yī《爱莲说》配乐朗诵视频翻译下面的语句。 2.菊之爱,陶后鲜有闻。1.予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。3.莲之爱,同予者何人?喜爱菊花的人,陶渊明之后很少听说了。我只爱莲花,(因为它)它从污泥里生出却不被沾染,在清水里洗过却不显得妖媚。对于莲花的爱好,像我一样的还有什么人呢? 读莲——品读感悟作者在文中把莲比作什么? 把莲比作君子 课文是从哪些角度、用了哪些语句来展现莲花的品格?你认为这样写的用意是什么? 写莲的生长环境 “出淤泥而不染,濯清涟而不妖。” 比喻君子不与恶浊的世风同流合污,洁身自好。 写莲的体态、香气 “中通外直,不蔓不枝,香远益清。” 比喻君子通达事理,行为方正,美名远扬。 写莲的风度 “亭亭净植,可远观而不可亵玩焉” 比喻君子志洁行廉,仪态庄重,令人敬重。 从作者对莲花的描写和歌颂中,可以看出他什么样的思想感情? 作者既不愿像陶渊明那样做一个隐逸者,更不屑于向世人那样贪慕富贵。在当时污浊的世间,他以莲自喻,志在坚贞不逾地保持正直的操守,做一名君子。表达作者不慕名利、洁身自好的人生观,以及对当时追名逐利、贪慕富贵的社会风气的慨叹和鄙弃。 作者表面写莲,却句句写人,作者借莲自况,表现自己不慕名利、洁身自好的品格和节操,即托物言志。探究小结:赏莲——探究写法作者主要描写和赞美莲花,开头却为什么写了菊花和牡丹?这有什么作用?这是一种衬托的写法,用“菊”和“牡丹”来衬托莲花。 作者写陶渊明独爱菊,正是赞颂他不苟同于世俗的高洁品质,也是用菊花来正面衬托莲花,用陶渊明来正面衬托他自己。 自李唐来,世人盛爱牡丹,是说世人都追求富贵。作者写世人盛爱牡丹是从反面衬托莲的高洁品质,表明自己洁身自好的生活态度。本文还综合运用了多种表达方式和不同句式,请举例分析。 第一段侧重于记叙、描写,第二段侧重于议论、抒情。 “菊之爱,陶后鲜有闻”是陈述句,表达“惋惜”的语气 ;“莲之爱,同予者何人?”是反问句,表达“遗憾”的语气;“牡丹之爱,宜乎众矣”是感叹句,表达“鄙弃”的语气。 文章表面是写人们对三种花的态度,实质是写人们对三种人生理想的选择。作者用隐逸者的消极避世和富贵者的趋炎附势来正衬和反衬君子的洁身自好、不慕荣利的高尚节操,从而表达作者对争名夺利者的厌恶,对完美道德的礼赞。探究小结:说莲——拓展延伸如果你是一块金子,被世俗的尘沙所埋,你会如刘禹锡不求闻达、安贫乐道;或是如周敦颐遗世独立、洁身自好;还是如陶渊明避世隐退、独善其身?还是会另辟蹊径?结合现实生活,谈谈自己的想法。 刘禹锡安贫乐道获得 “知足之乐”,却品尝不到奋斗之乐;周敦颐永葆高洁本色但不知“高处不胜寒”,体会不到与他人同乐之乐;陶渊明的消极避世更不可取。在今天这个充满机遇与挑战的时代,我相信命运掌握在自己手中,我会在机遇未到时,拼搏进取,充实自己,机遇来临时,抓住机遇。因为机遇垂青有准备的人。 学习《陋室铭》,我们看到了陋室主人的情趣高雅,生活优雅,为刘禹锡高洁傲岸,安贫乐道的境界所折服。学习《爱莲说》我们看到了周敦颐洁身自好的美德。我希望通过这节课的学习,大家学到的不只是古人高洁的人格,也不只是托物言志的手法,你们更应该学会以自己独特的视角、诗意的眼光来看待身边的一切,只有这样,才会有属于自己的多彩人生!精彩人生!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 安塞腰鼓

- 3 竹影

- 4 观舞记

- 5 看戏

- 6 口技

- 第二单元

- 7 邓稼先

- 8 闻一多先生的说和做

- 9 纪念白求恩

- 10 音乐巨人贝多芬

- 11 福楼拜家的星期天

- 12 孙权劝学

- 第三单元

- 13 最出色的球员

- 14 我打败了男子汉

- 15 我的梦想

- 16 门外观球

- 17 下棋

- 18 纪昌学射

- 第四单元

- 19 向沙漠进军

- 20 罗布泊,消逝的仙湖

- 21 大雁归来

- 22 旅鼠之谜

- 23 死海不死

- 24 枯叶蝴蝶

- 第五单元

- 25 桃花源记

- 26 短文两篇

- 27 核舟记

- 28 卖油翁

- 29 推敲

- 30 杜甫诗三首

- 课外古诗词背诵

- 长歌行

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 朝花夕拾

- 钢铁是怎样炼成的

- 名著导读