地理人教版(2019)选择性必修1 4.3海——气相互作用及其影响(共42张ppt)课件

文档属性

| 名称 | 地理人教版(2019)选择性必修1 4.3海——气相互作用及其影响(共42张ppt)课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 21.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-03-05 18:29:41 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

第四章 水的运动

2019人教新版

海—气相互作用

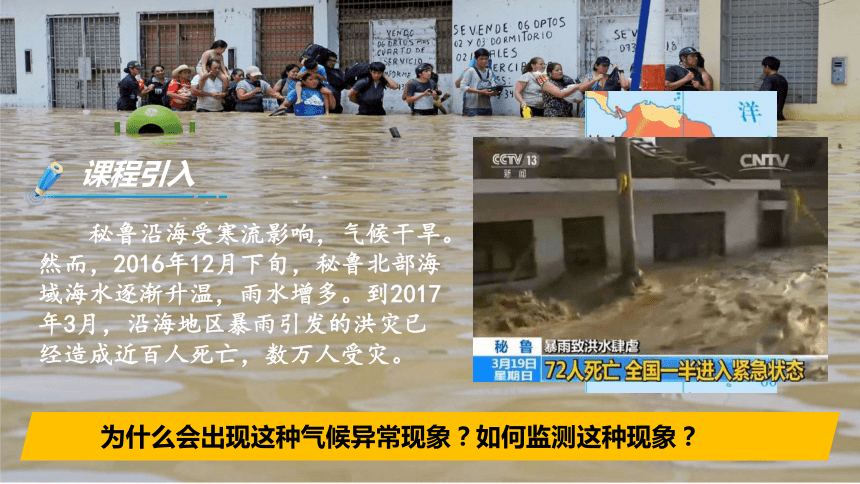

秘鲁沿海受寒流影响,气候干旱。然而,2016年12月下旬,秘鲁北部海域海水逐渐升温,雨水增多。到2017年3月,沿海地区暴雨引发的洪灾已经造成近百人死亡,数万人受灾。

为什么会出现这种气候异常现象?如何监测这种现象?

课程引入

一、海—气相互作用

与全球水热平衡

等高线地形图、数字地形图

一、海—气相互作用与全球水热平衡

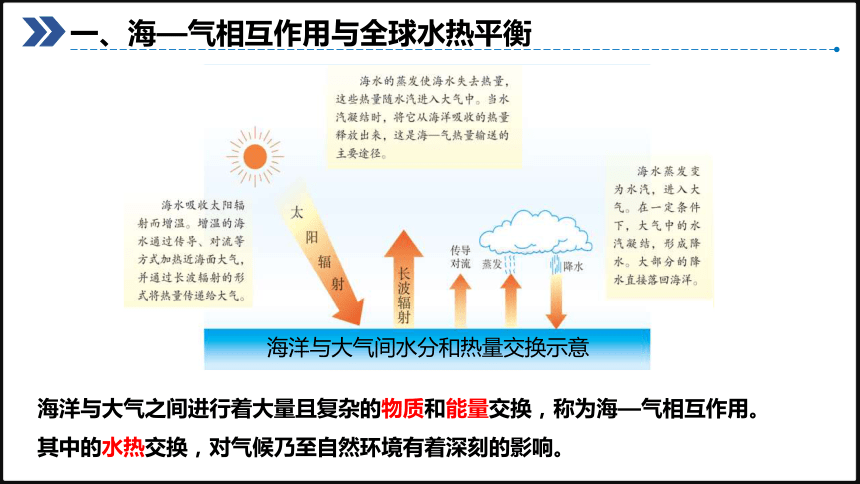

海洋与大气之间进行着大量且复杂的物质和能量交换,称为海—气相互作用。

其中的水热交换,对气候乃至自然环境有着深刻的影响。

海洋与大气间水分和热量交换示意

等高线地形图、数字地形图

一、海—气相互作用与全球水热平衡

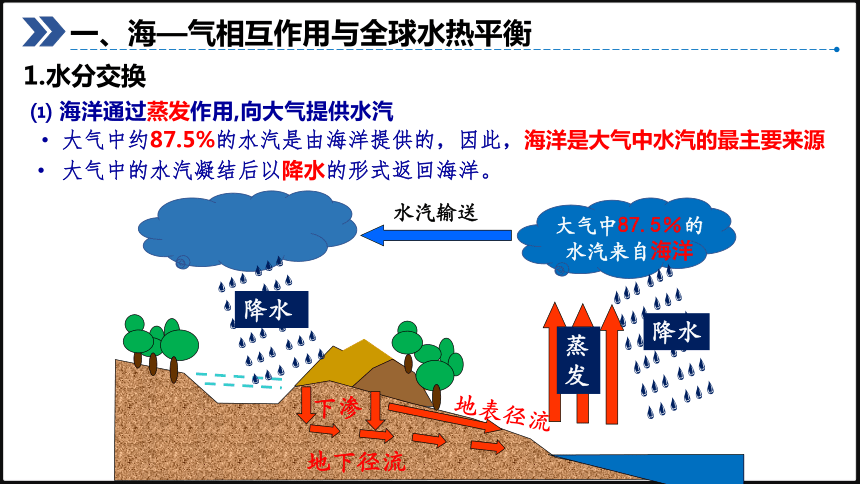

1.水分交换

蒸发

水汽输送

下渗

地下径流

地表径流

大气中87.5%的水汽来自海洋

降水

降水

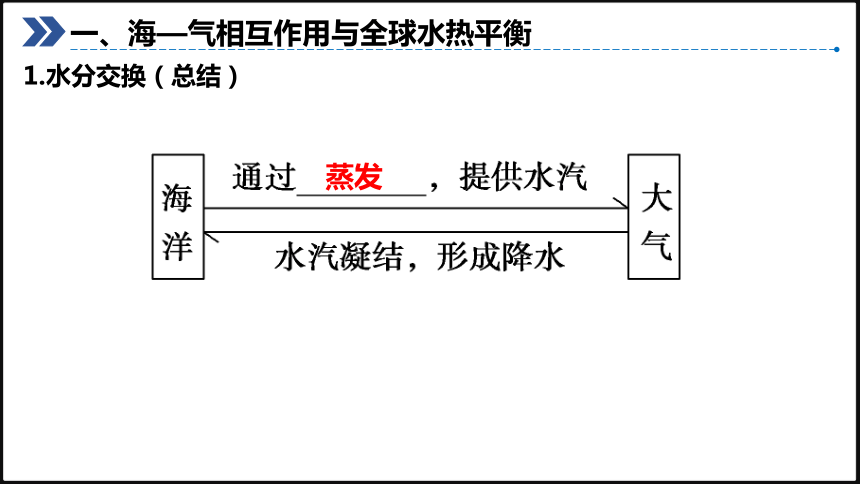

⑴ 海洋通过蒸发作用,向大气提供水汽

大气中的水汽凝结后以降水的形式返回海洋。

大气中约87.5%的水汽是由海洋提供的,因此,海洋是大气中水汽的最主要来源

等高线地形图、数字地形图

一、海—气相互作用与全球水热平衡

1.水分交换(总结)

蒸发

等高线地形图、数字地形图

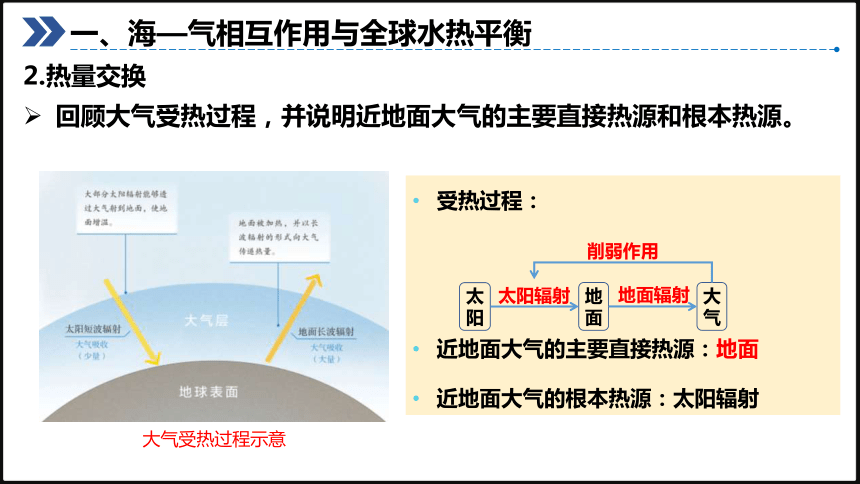

回顾大气受热过程,并说明近地面大气的主要直接热源和根本热源。

大气受热过程示意

受热过程:

近地面大气的主要直接热源:地面

近地面大气的根本热源:太阳辐射

太阳

地面

大气

太阳辐射

地面辐射

削弱作用

一、海—气相互作用与全球水热平衡

2.热量交换

等高线地形图、数字地形图

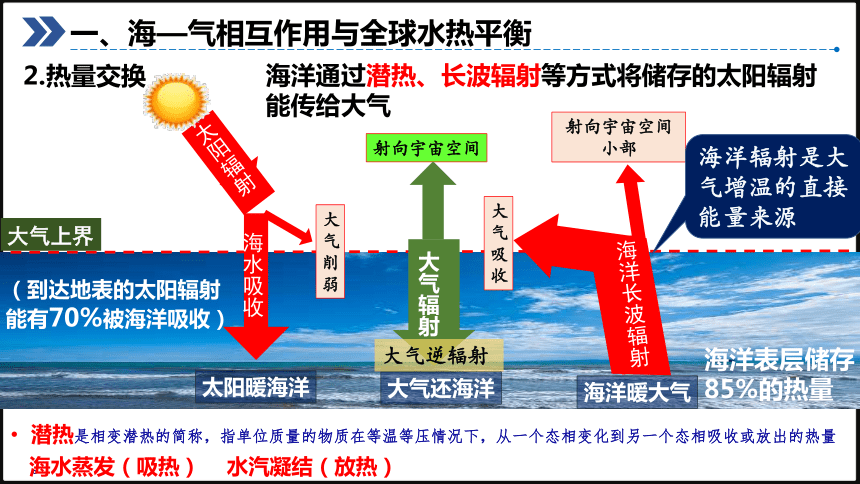

一、海—气相互作用与全球水热平衡

2.热量交换

传热

大气上界

A

海水吸收

海洋长波辐射

(到达地表的太阳辐射能有70%被海洋吸收)

大气辐射

大气还海洋

海洋暖大气

太阳辐射

大气削弱

射向宇宙空间

大气吸收

射向宇宙空间小部

大气逆辐射

海洋辐射是大气增温的直接能量来源

海洋表层储存85%的热量。

太阳暖海洋

潜热是相变潜热的简称,指单位质量的物质在等温等压情况下,从一个态相变化到另一个态相吸收或放出的热量。

海水蒸发(吸热) 水汽凝结(放热)

海洋通过潜热、长波辐射等方式将储存的太阳辐射能传给大气

等高线地形图、数字地形图

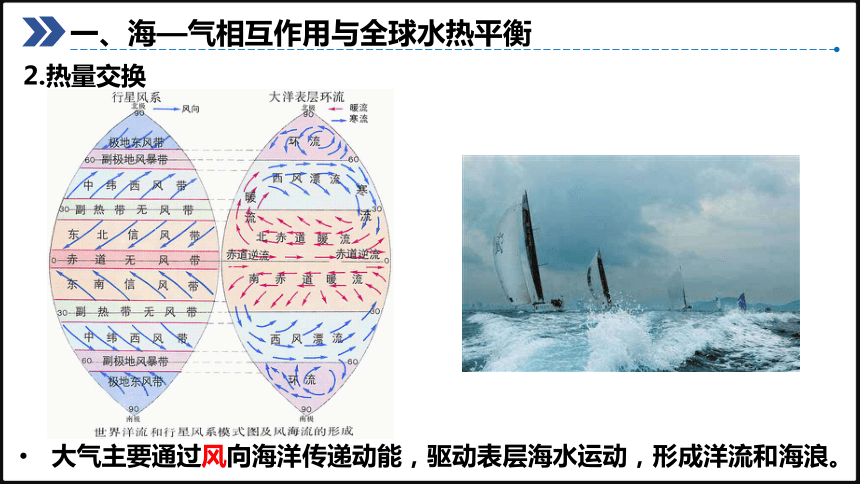

一、海—气相互作用与全球水热平衡

2.热量交换

大气主要通过风向海洋传递动能,驱动表层海水运动,形成洋流和海浪。

等高线地形图、数字地形图

一、海—气相互作用与全球水热平衡

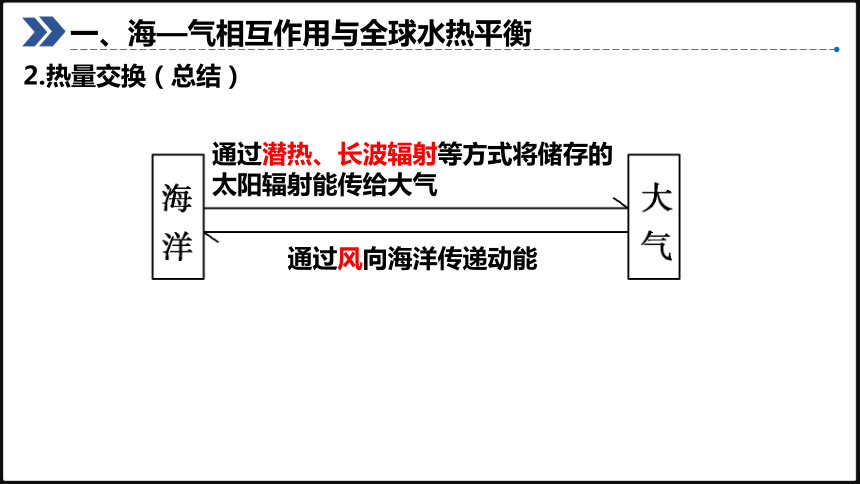

2.热量交换(总结)

通过潜热、长波辐射等方式将储存的

太阳辐射能传给大气

通过风向海洋传递动能

等高线地形图、数字地形图

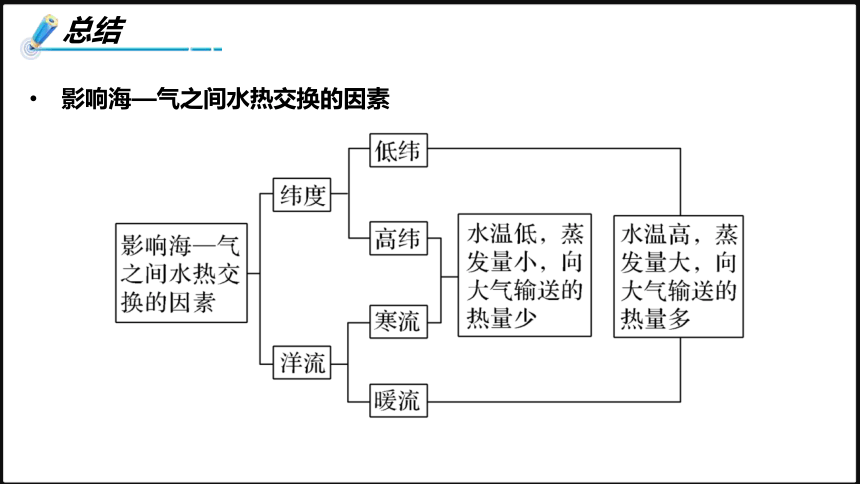

总结

影响海—气之间水热交换的因素

等高线地形图、数字地形图

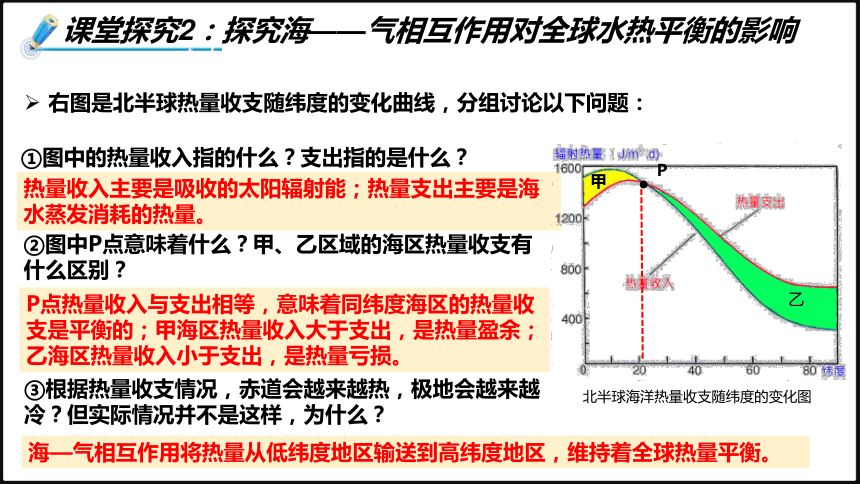

课堂探究2:探究海——气相互作用对全球水热平衡的影响

右图是北半球热量收支随纬度的变化曲线,分组讨论以下问题:

北半球海洋热量收支随纬度的变化图

①图中的热量收入指的什么?支出指的是什么?

热量收入主要是吸收的太阳辐射能;热量支出主要是海水蒸发消耗的热量。

②图中P点意味着什么?甲、乙区域的海区热量收支有什么区别?

P点热量收入与支出相等,意味着同纬度海区的热量收支是平衡的;甲海区热量收入大于支出,是热量盈余;乙海区热量收入小于支出,是热量亏损。

③根据热量收支情况,赤道会越来越热,极地会越来越冷?但实际情况并不是这样,为什么?

海—气相互作用将热量从低纬度地区输送到高纬度地区,维持着全球热量平衡。

P

甲

乙

等高线地形图、数字地形图

一、海—气相互作用与全球水热平衡

世界表层洋流的分布(北半球夏季)

海——气相互作用所形成的大气环流和洋流,将热量从低纬地区带到高纬地区,将水分从海洋带到陆地,是维持地球水热平衡的基础。

3.海——气相互作用对全球水热平衡的影响

等高线地形图、数字地形图

案例

有数据统计,每年北大西洋暖流向西欧与北欧每千米海岸输送相当于燃烧6000万吨煤释放的热量。

等高线地形图、数字地形图

一、海—气相互作用与全球水热平衡

3.海——气相互作用对全球水热平衡的影响

海洋上的气温变化有滞后效应(海洋比热容大)

北半球 最高温 最低温

陆地 7月 1月

海洋 8月 2月

南半球 最高温 最低温

陆地 1月 7月

海洋 2月 8月

海洋使大气温度变化比较和缓

沿海地区气温日较差、年较差小。

内陆地区气温日较差、年较差大。

等高线地形图、数字地形图

一、海—气相互作用与全球水热平衡

3.海——气相互作用对全球水热平衡的影响(总结)

二、厄尔尼诺与拉尼娜现象

等高线地形图、数字地形图

1.正常年份

信风向东吹拂使温暖海水在赤道太平洋西部堆积,形成暖水区

盛行风向?

在赤道太平洋东部形成冷水区

等高线地形图、数字地形图

1.正常年份

赤道附近中东部地区:

温度较低

气流下沉

降水较少

赤道附近西部地区:

温度较高

气流上升

降水较多

东西岸温度的差异,影响环流的强弱,从而影响到降水/干旱的程度。

秘鲁

澳大利亚丹翠热带雨林

沃克环流

等高线地形图、数字地形图

2. 厄尔尼诺现象

厄尔尼诺现象发生时太平洋表层水温异常示意(1998年12月)

1.成因:每隔几年,东南信风突然减弱,甚至转为西风,赤道附近太平洋东岸的冷海水上涌现象减弱甚至消失,赤道逆流增强,温暖的海水被输送到东太平洋,南美洲西岸赤道附近海区温度异常升高,从而形成厄尔尼诺现象。

沃克环流减弱

等高线地形图、数字地形图

2. 厄尔尼诺现象

2. 影响:厄尔尼诺现象发生后,赤道附近太平洋地区东、西部海面的温度差异减小。

b.赤道附近的太平洋东部(南美西部),如秘鲁和智利沿海,下沉气流减弱或消失,甚至出现上升气流,气候由干燥少雨变为多雨,引发洪涝灾害。

a.赤道附近的太平洋西部(澳大利亚东部)上升气流减弱或消失,气候由温润多雨转变为干燥少雨,带来旱灾或森林大火。

太平洋西部澳大利亚特大森林火灾

太平洋东部秘鲁严重洪涝灾害

等高线地形图、数字地形图

2. 厄尔尼诺现象

c.赤道附近的大洋东侧离岸风变弱,上升流变弱,海洋表层营养物质变少,渔场大量死亡减产(秘鲁渔场)

3. 对我国的影响:

a.使冬季风变弱,出现暖冬凉夏现象

b.夏季使我国夏季风变弱,东部季风区雨季来得迟去得早、雨季变短,可能出现南涝北旱的现象

2. 厄尔尼诺现象

3. 对我国的影响:

c.我国夏季台风数量变少

赤道附近大洋西侧水温偏低对流较弱,且台风路径偏东(因为西太平洋副热带高压脊变得比正常年份偏弱)

2. 厄尔尼诺现象

等高线地形图、数字地形图

3. 拉尼娜现象

与厄尔尼诺现象相反,拉尼娜现象是指赤道东、中太平洋海水温度异常偏低的情况。

拉尼娜期间海水表层温度异常

注:海表温度的合成距平是相对于1971—2000年的气候平均

沃克环流增强

1.成因:东南信风加强,将表面被太阳晒热的海水吹向太平洋西部,东部底层海水上泛,致海水变冷,西部海水温度增高。

等高线地形图、数字地形图

3. 拉尼娜现象

(1)如果赤道附近太平洋东岸海水温度下降,说明其对环流的影响。

(2)说明环流的变化对赤道附近太平洋东、西岸气候的影响。

环流方向不变,强度加强。东西温度差异增大。

a.太平洋东部:更加干旱;b.太平洋西部:降水更多

等高线地形图、数字地形图

1999年发生的拉尼娜现象,导致印度尼西亚降雨剧增,而美国南部则干旱严重。

印度尼西亚暴雨(1999年) 美国南部干旱(1999年)

2011年发生的拉尼娜现象,导致印度尼西亚降雨剧增,而美国南部则干旱严重。

案例

2.影响:

c.赤道附近大洋东侧离岸风增强,上升流变强,海洋表层营养物质增多,渔场增产

3. 拉尼娜现象

3.对我国的影响:

a.使冬季风变强,冬季较正常年份更冷(冷冬),常发生雪灾、牲畜冻死,破坏交通、电力等基础设施。

我国冬季的雪灾

b.使我国夏季风变强,东部季风区雨季来得早去得迟、雨季变长,可能出现南旱北涝的现象。

c.我国夏季台风数量偏多,且台风路径偏西。

赤道附近大洋西侧水温偏高对流较强

西太平洋副热带高压脊变得比正常年份偏强

3. 拉尼娜现象

等高线地形图、数字地形图

小结

120°E 80°W

环流减弱甚至反向

厄尔尼诺发生年份大气环流状况

拉尼娜发生年份大气环流状况

厄尔尼诺现象 拉尼娜现象

太平洋水温 大洋东岸 升高 降低

大洋西岸 降低 升高

气候 大洋东岸 降水增加 降水减少

大洋西岸 降水减少 降水增多

对全球的影响 导致全球大气环流异常,对全球广大范围内的气候产生很大影响 关联性 拉尼娜现象一般出现在厄尔尼诺现象之后 厄尔尼诺现象与拉尼娜现象的区别与联系

环流增强

120°E 80°W

等高线地形图、数字地形图

(1)估算陆地和海洋对大气水汽的相对贡献,说明大气水汽的主要来源。

(2)估算海洋蒸发和降水的差额,说明补充这个差额的水量来源。

大气水汽(577)等于海洋贡献水汽(505)和陆地贡献水汽(72)之和,说明海洋是大气水汽的主要来源。

505-458=47 陆地径流

课堂探究1:探究海——气之间的水分交换

图4.16 全球水量平衡示意

A

海洋

陆地

水汽

577

降水

458

505

47

降水

119

径流

72

蒸发

单位/1000km3

等高线地形图、数字地形图

水循环示意

陆地径流 = 地表径流+地下径流 = 海洋蒸发量 - 海洋降水量

课堂探究1:探究海——气之间的水分交换

等高线地形图、数字地形图

(3)如果海洋蒸发量增加或减少,陆地可能发生相应的变化。请利用水量平衡原理加以说明。

全球水量平衡示意

从长期看,全球水的总量是平衡的。若海洋蒸发增加(减少),则输送到陆地上的水汽增加(减少),陆地降水将增加(减少),陆地径流量将增大(减小),陆地水资源相应增加(减少),会变湿润(干旱)。

课堂探究1:探究海——气之间的水分交换

等高线地形图、数字地形图

例如 厄尔尼诺现象

b.赤道附近的太平洋东部(南美西部),如秘鲁和智利沿海,下沉气流减弱或消失,甚至出现上升气流,气候由干燥少雨变为多雨,引发洪涝灾害。

a.赤道附近的太平洋西部(澳大利亚东部)上升气流减弱或消失,气候由温润多雨转变为干燥少雨,带来旱灾或森林大火。

太平洋西部澳大利亚特大森林火灾

太平洋东部秘鲁严重洪涝灾害

等高线地形图、数字地形图

课堂探究1:探究海——气之间的水分交换

图4.16 全球水量平衡示意

A

海洋

陆地

水汽

577

降水

458

505

47

降水

119

径流

72

蒸发

单位/1000km3

从长期来看,全球水的总量没有什么变化

但是就一个地区来说,有时降水多,有时降水少

在某段时期内,一个地区的储水变化量就是水量收入和支出的差额;这就是水量平衡原理

◆活动:了解水量平衡原理

等高线地形图、数字地形图

课堂探究1:探究海——气之间的水分交换

图4.16 全球水量平衡示意

A

海洋

陆地

水汽

577

降水

458

505

47

降水

119

径流

72

蒸发

单位/1000km3

◆活动:了解水量平衡原理

1. 对于全球而言:

蒸发总量=降水总量

全球水量平衡

2. 对于不同地区而言:

蒸发量不一定等于降水量

分为干湿地区

3.对于同一个地区而言:

某段时期内储水量是变化的

变化量=水量收入-支出

(2017年全国1卷)图2示意我国西北某闭合流域的剖面。该流域气候较干,年均降水量仅为210毫米,但湖面年蒸发量可达2 000毫米,湖水浅,盐度饱和,水下已形成较好盐层,据此完成6-8题。

6.盐湖面积多年稳定,表明该流域的多年平均实际蒸发量

A. 远大于2 000毫米 B.约为2 000毫米

C. 约为210毫米 D.远小于210毫米

C

【实践内化】(2017·课标Ⅰ,6~8)下图示意我国西北某闭合流域的剖面,该流域气候较干,年均降水量仅为210毫米,但湖面年蒸发量可达2000毫米,湖水浅,盐度饱和,水下已形成较厚盐层。据此完成6~8题。

6、盐湖面积多年稳定,表明该流域的多年平均实际蒸发量( )

A.远大于2000毫米 B.约为2000毫米

C.约为210毫米 D.远小于210毫米

7、流域不同部位实际蒸发量差异显著,实际蒸发量最小的是( )

A.坡面 B.洪积扇 C.河谷 D.湖盆

8、如果该流域大量种植耐旱植物,可能会导致( )

A.湖盆蒸发量增多 B.盐湖面积缩小

C.湖水富营养化加重 D.湖水盐度增大

C

A

B

微专题二、水平衡

湖面年实际蒸发量

(湖面年理论蒸发量)

=流域年理论蒸发量

>流域年实际蒸发量

坡度大,水流快,不易下渗

土层薄

地表干

(2018年全国Ⅰ 卷)37.阅读图文资料,完成下列要求(22分)

乌裕尔河原为嫩江的支流。受嫩江西移,泥沙沉积等影响,乌裕尔河下游排水受阻,成为内流河。河水泛滥,最终形成面积相对稳定的扎龙湿地(图10)。扎龙湿地面积广大,积水较浅。

(2)分析从乌裕尔河成为内流河至扎龙湿地面积稳定,乌裕尔河流域降水量、蒸发量数量关系的变化。(6分)

下游排水受阻前:

排水受阻后,湿地稳定前:

径流量

+

蒸发量

=

降水量

扎龙湿地稳定后:

径流量

+

蒸发量

<

降水量

径流量

+

蒸发量

=

降水量

降水量基本不变化,蒸发量逐渐增大,二者数量关系由降水量大于蒸发量最终变为降水量等于蒸发量。

阅读图文资料,完成下列要求。(22分)

随着非洲板块及印度洋板块北移,地中海不断萎缩,里海从地中海分离。有学者研究表明,末次冰期晚期气候转暖,里海一度为淡水湖。当气候进一步转暖,里海北方的大陆冰川大幅消退后,其补给类型发生变化,里海演变为咸水湖,但目前湖水盐度远小于地中海的盐度。图6示意里海所在区域的自然地理环境。

(2)末次冰期晚期里海一度为淡水湖。对此作出合理解释。(6分)

气温仍较低,湖面蒸发弱;受冰雪融水补给;补给大于蒸发

(3)分析补给类型发生变化后里海演变为咸水湖的原因。(6分)

有河流汇入,带来盐分;无出水口,盐分无法排出;地处内陆,蒸发强烈,导致盐度升高。

等高线地形图、数字地形图

课堂总结

影响气候和人类活动

当堂达标

厄尔尼诺现象和拉尼娜现象是两种相反的海—气相互作用的异常现象。据此回答1~2题。

1.在厄尔尼诺年份,下列现象可能发生的是( )

A.秘鲁沿岸更加干旱 B.秘鲁渔场渔获量增加

C.印度尼西亚热带雨林地区易发生火灾 D.澳大利亚东部暴雨成灾

2.关于图中海—气相互作用的结果,叙述正确的是( )

A.表层海水运动方向决定着东南信风的强弱

B.厄尔尼诺年份东太平洋海域海水异常降温

C.拉尼娜年份西太平洋海域冷海水上泛增强

D.厄尔尼诺年份洋流运动方向与拉尼娜年份相反

C

D

第四章 水的运动

2019人教新版

海—气相互作用

秘鲁沿海受寒流影响,气候干旱。然而,2016年12月下旬,秘鲁北部海域海水逐渐升温,雨水增多。到2017年3月,沿海地区暴雨引发的洪灾已经造成近百人死亡,数万人受灾。

为什么会出现这种气候异常现象?如何监测这种现象?

课程引入

一、海—气相互作用

与全球水热平衡

等高线地形图、数字地形图

一、海—气相互作用与全球水热平衡

海洋与大气之间进行着大量且复杂的物质和能量交换,称为海—气相互作用。

其中的水热交换,对气候乃至自然环境有着深刻的影响。

海洋与大气间水分和热量交换示意

等高线地形图、数字地形图

一、海—气相互作用与全球水热平衡

1.水分交换

蒸发

水汽输送

下渗

地下径流

地表径流

大气中87.5%的水汽来自海洋

降水

降水

⑴ 海洋通过蒸发作用,向大气提供水汽

大气中的水汽凝结后以降水的形式返回海洋。

大气中约87.5%的水汽是由海洋提供的,因此,海洋是大气中水汽的最主要来源

等高线地形图、数字地形图

一、海—气相互作用与全球水热平衡

1.水分交换(总结)

蒸发

等高线地形图、数字地形图

回顾大气受热过程,并说明近地面大气的主要直接热源和根本热源。

大气受热过程示意

受热过程:

近地面大气的主要直接热源:地面

近地面大气的根本热源:太阳辐射

太阳

地面

大气

太阳辐射

地面辐射

削弱作用

一、海—气相互作用与全球水热平衡

2.热量交换

等高线地形图、数字地形图

一、海—气相互作用与全球水热平衡

2.热量交换

传热

大气上界

A

海水吸收

海洋长波辐射

(到达地表的太阳辐射能有70%被海洋吸收)

大气辐射

大气还海洋

海洋暖大气

太阳辐射

大气削弱

射向宇宙空间

大气吸收

射向宇宙空间小部

大气逆辐射

海洋辐射是大气增温的直接能量来源

海洋表层储存85%的热量。

太阳暖海洋

潜热是相变潜热的简称,指单位质量的物质在等温等压情况下,从一个态相变化到另一个态相吸收或放出的热量。

海水蒸发(吸热) 水汽凝结(放热)

海洋通过潜热、长波辐射等方式将储存的太阳辐射能传给大气

等高线地形图、数字地形图

一、海—气相互作用与全球水热平衡

2.热量交换

大气主要通过风向海洋传递动能,驱动表层海水运动,形成洋流和海浪。

等高线地形图、数字地形图

一、海—气相互作用与全球水热平衡

2.热量交换(总结)

通过潜热、长波辐射等方式将储存的

太阳辐射能传给大气

通过风向海洋传递动能

等高线地形图、数字地形图

总结

影响海—气之间水热交换的因素

等高线地形图、数字地形图

课堂探究2:探究海——气相互作用对全球水热平衡的影响

右图是北半球热量收支随纬度的变化曲线,分组讨论以下问题:

北半球海洋热量收支随纬度的变化图

①图中的热量收入指的什么?支出指的是什么?

热量收入主要是吸收的太阳辐射能;热量支出主要是海水蒸发消耗的热量。

②图中P点意味着什么?甲、乙区域的海区热量收支有什么区别?

P点热量收入与支出相等,意味着同纬度海区的热量收支是平衡的;甲海区热量收入大于支出,是热量盈余;乙海区热量收入小于支出,是热量亏损。

③根据热量收支情况,赤道会越来越热,极地会越来越冷?但实际情况并不是这样,为什么?

海—气相互作用将热量从低纬度地区输送到高纬度地区,维持着全球热量平衡。

P

甲

乙

等高线地形图、数字地形图

一、海—气相互作用与全球水热平衡

世界表层洋流的分布(北半球夏季)

海——气相互作用所形成的大气环流和洋流,将热量从低纬地区带到高纬地区,将水分从海洋带到陆地,是维持地球水热平衡的基础。

3.海——气相互作用对全球水热平衡的影响

等高线地形图、数字地形图

案例

有数据统计,每年北大西洋暖流向西欧与北欧每千米海岸输送相当于燃烧6000万吨煤释放的热量。

等高线地形图、数字地形图

一、海—气相互作用与全球水热平衡

3.海——气相互作用对全球水热平衡的影响

海洋上的气温变化有滞后效应(海洋比热容大)

北半球 最高温 最低温

陆地 7月 1月

海洋 8月 2月

南半球 最高温 最低温

陆地 1月 7月

海洋 2月 8月

海洋使大气温度变化比较和缓

沿海地区气温日较差、年较差小。

内陆地区气温日较差、年较差大。

等高线地形图、数字地形图

一、海—气相互作用与全球水热平衡

3.海——气相互作用对全球水热平衡的影响(总结)

二、厄尔尼诺与拉尼娜现象

等高线地形图、数字地形图

1.正常年份

信风向东吹拂使温暖海水在赤道太平洋西部堆积,形成暖水区

盛行风向?

在赤道太平洋东部形成冷水区

等高线地形图、数字地形图

1.正常年份

赤道附近中东部地区:

温度较低

气流下沉

降水较少

赤道附近西部地区:

温度较高

气流上升

降水较多

东西岸温度的差异,影响环流的强弱,从而影响到降水/干旱的程度。

秘鲁

澳大利亚丹翠热带雨林

沃克环流

等高线地形图、数字地形图

2. 厄尔尼诺现象

厄尔尼诺现象发生时太平洋表层水温异常示意(1998年12月)

1.成因:每隔几年,东南信风突然减弱,甚至转为西风,赤道附近太平洋东岸的冷海水上涌现象减弱甚至消失,赤道逆流增强,温暖的海水被输送到东太平洋,南美洲西岸赤道附近海区温度异常升高,从而形成厄尔尼诺现象。

沃克环流减弱

等高线地形图、数字地形图

2. 厄尔尼诺现象

2. 影响:厄尔尼诺现象发生后,赤道附近太平洋地区东、西部海面的温度差异减小。

b.赤道附近的太平洋东部(南美西部),如秘鲁和智利沿海,下沉气流减弱或消失,甚至出现上升气流,气候由干燥少雨变为多雨,引发洪涝灾害。

a.赤道附近的太平洋西部(澳大利亚东部)上升气流减弱或消失,气候由温润多雨转变为干燥少雨,带来旱灾或森林大火。

太平洋西部澳大利亚特大森林火灾

太平洋东部秘鲁严重洪涝灾害

等高线地形图、数字地形图

2. 厄尔尼诺现象

c.赤道附近的大洋东侧离岸风变弱,上升流变弱,海洋表层营养物质变少,渔场大量死亡减产(秘鲁渔场)

3. 对我国的影响:

a.使冬季风变弱,出现暖冬凉夏现象

b.夏季使我国夏季风变弱,东部季风区雨季来得迟去得早、雨季变短,可能出现南涝北旱的现象

2. 厄尔尼诺现象

3. 对我国的影响:

c.我国夏季台风数量变少

赤道附近大洋西侧水温偏低对流较弱,且台风路径偏东(因为西太平洋副热带高压脊变得比正常年份偏弱)

2. 厄尔尼诺现象

等高线地形图、数字地形图

3. 拉尼娜现象

与厄尔尼诺现象相反,拉尼娜现象是指赤道东、中太平洋海水温度异常偏低的情况。

拉尼娜期间海水表层温度异常

注:海表温度的合成距平是相对于1971—2000年的气候平均

沃克环流增强

1.成因:东南信风加强,将表面被太阳晒热的海水吹向太平洋西部,东部底层海水上泛,致海水变冷,西部海水温度增高。

等高线地形图、数字地形图

3. 拉尼娜现象

(1)如果赤道附近太平洋东岸海水温度下降,说明其对环流的影响。

(2)说明环流的变化对赤道附近太平洋东、西岸气候的影响。

环流方向不变,强度加强。东西温度差异增大。

a.太平洋东部:更加干旱;b.太平洋西部:降水更多

等高线地形图、数字地形图

1999年发生的拉尼娜现象,导致印度尼西亚降雨剧增,而美国南部则干旱严重。

印度尼西亚暴雨(1999年) 美国南部干旱(1999年)

2011年发生的拉尼娜现象,导致印度尼西亚降雨剧增,而美国南部则干旱严重。

案例

2.影响:

c.赤道附近大洋东侧离岸风增强,上升流变强,海洋表层营养物质增多,渔场增产

3. 拉尼娜现象

3.对我国的影响:

a.使冬季风变强,冬季较正常年份更冷(冷冬),常发生雪灾、牲畜冻死,破坏交通、电力等基础设施。

我国冬季的雪灾

b.使我国夏季风变强,东部季风区雨季来得早去得迟、雨季变长,可能出现南旱北涝的现象。

c.我国夏季台风数量偏多,且台风路径偏西。

赤道附近大洋西侧水温偏高对流较强

西太平洋副热带高压脊变得比正常年份偏强

3. 拉尼娜现象

等高线地形图、数字地形图

小结

120°E 80°W

环流减弱甚至反向

厄尔尼诺发生年份大气环流状况

拉尼娜发生年份大气环流状况

厄尔尼诺现象 拉尼娜现象

太平洋水温 大洋东岸 升高 降低

大洋西岸 降低 升高

气候 大洋东岸 降水增加 降水减少

大洋西岸 降水减少 降水增多

对全球的影响 导致全球大气环流异常,对全球广大范围内的气候产生很大影响 关联性 拉尼娜现象一般出现在厄尔尼诺现象之后 厄尔尼诺现象与拉尼娜现象的区别与联系

环流增强

120°E 80°W

等高线地形图、数字地形图

(1)估算陆地和海洋对大气水汽的相对贡献,说明大气水汽的主要来源。

(2)估算海洋蒸发和降水的差额,说明补充这个差额的水量来源。

大气水汽(577)等于海洋贡献水汽(505)和陆地贡献水汽(72)之和,说明海洋是大气水汽的主要来源。

505-458=47 陆地径流

课堂探究1:探究海——气之间的水分交换

图4.16 全球水量平衡示意

A

海洋

陆地

水汽

577

降水

458

505

47

降水

119

径流

72

蒸发

单位/1000km3

等高线地形图、数字地形图

水循环示意

陆地径流 = 地表径流+地下径流 = 海洋蒸发量 - 海洋降水量

课堂探究1:探究海——气之间的水分交换

等高线地形图、数字地形图

(3)如果海洋蒸发量增加或减少,陆地可能发生相应的变化。请利用水量平衡原理加以说明。

全球水量平衡示意

从长期看,全球水的总量是平衡的。若海洋蒸发增加(减少),则输送到陆地上的水汽增加(减少),陆地降水将增加(减少),陆地径流量将增大(减小),陆地水资源相应增加(减少),会变湿润(干旱)。

课堂探究1:探究海——气之间的水分交换

等高线地形图、数字地形图

例如 厄尔尼诺现象

b.赤道附近的太平洋东部(南美西部),如秘鲁和智利沿海,下沉气流减弱或消失,甚至出现上升气流,气候由干燥少雨变为多雨,引发洪涝灾害。

a.赤道附近的太平洋西部(澳大利亚东部)上升气流减弱或消失,气候由温润多雨转变为干燥少雨,带来旱灾或森林大火。

太平洋西部澳大利亚特大森林火灾

太平洋东部秘鲁严重洪涝灾害

等高线地形图、数字地形图

课堂探究1:探究海——气之间的水分交换

图4.16 全球水量平衡示意

A

海洋

陆地

水汽

577

降水

458

505

47

降水

119

径流

72

蒸发

单位/1000km3

从长期来看,全球水的总量没有什么变化

但是就一个地区来说,有时降水多,有时降水少

在某段时期内,一个地区的储水变化量就是水量收入和支出的差额;这就是水量平衡原理

◆活动:了解水量平衡原理

等高线地形图、数字地形图

课堂探究1:探究海——气之间的水分交换

图4.16 全球水量平衡示意

A

海洋

陆地

水汽

577

降水

458

505

47

降水

119

径流

72

蒸发

单位/1000km3

◆活动:了解水量平衡原理

1. 对于全球而言:

蒸发总量=降水总量

全球水量平衡

2. 对于不同地区而言:

蒸发量不一定等于降水量

分为干湿地区

3.对于同一个地区而言:

某段时期内储水量是变化的

变化量=水量收入-支出

(2017年全国1卷)图2示意我国西北某闭合流域的剖面。该流域气候较干,年均降水量仅为210毫米,但湖面年蒸发量可达2 000毫米,湖水浅,盐度饱和,水下已形成较好盐层,据此完成6-8题。

6.盐湖面积多年稳定,表明该流域的多年平均实际蒸发量

A. 远大于2 000毫米 B.约为2 000毫米

C. 约为210毫米 D.远小于210毫米

C

【实践内化】(2017·课标Ⅰ,6~8)下图示意我国西北某闭合流域的剖面,该流域气候较干,年均降水量仅为210毫米,但湖面年蒸发量可达2000毫米,湖水浅,盐度饱和,水下已形成较厚盐层。据此完成6~8题。

6、盐湖面积多年稳定,表明该流域的多年平均实际蒸发量( )

A.远大于2000毫米 B.约为2000毫米

C.约为210毫米 D.远小于210毫米

7、流域不同部位实际蒸发量差异显著,实际蒸发量最小的是( )

A.坡面 B.洪积扇 C.河谷 D.湖盆

8、如果该流域大量种植耐旱植物,可能会导致( )

A.湖盆蒸发量增多 B.盐湖面积缩小

C.湖水富营养化加重 D.湖水盐度增大

C

A

B

微专题二、水平衡

湖面年实际蒸发量

(湖面年理论蒸发量)

=流域年理论蒸发量

>流域年实际蒸发量

坡度大,水流快,不易下渗

土层薄

地表干

(2018年全国Ⅰ 卷)37.阅读图文资料,完成下列要求(22分)

乌裕尔河原为嫩江的支流。受嫩江西移,泥沙沉积等影响,乌裕尔河下游排水受阻,成为内流河。河水泛滥,最终形成面积相对稳定的扎龙湿地(图10)。扎龙湿地面积广大,积水较浅。

(2)分析从乌裕尔河成为内流河至扎龙湿地面积稳定,乌裕尔河流域降水量、蒸发量数量关系的变化。(6分)

下游排水受阻前:

排水受阻后,湿地稳定前:

径流量

+

蒸发量

=

降水量

扎龙湿地稳定后:

径流量

+

蒸发量

<

降水量

径流量

+

蒸发量

=

降水量

降水量基本不变化,蒸发量逐渐增大,二者数量关系由降水量大于蒸发量最终变为降水量等于蒸发量。

阅读图文资料,完成下列要求。(22分)

随着非洲板块及印度洋板块北移,地中海不断萎缩,里海从地中海分离。有学者研究表明,末次冰期晚期气候转暖,里海一度为淡水湖。当气候进一步转暖,里海北方的大陆冰川大幅消退后,其补给类型发生变化,里海演变为咸水湖,但目前湖水盐度远小于地中海的盐度。图6示意里海所在区域的自然地理环境。

(2)末次冰期晚期里海一度为淡水湖。对此作出合理解释。(6分)

气温仍较低,湖面蒸发弱;受冰雪融水补给;补给大于蒸发

(3)分析补给类型发生变化后里海演变为咸水湖的原因。(6分)

有河流汇入,带来盐分;无出水口,盐分无法排出;地处内陆,蒸发强烈,导致盐度升高。

等高线地形图、数字地形图

课堂总结

影响气候和人类活动

当堂达标

厄尔尼诺现象和拉尼娜现象是两种相反的海—气相互作用的异常现象。据此回答1~2题。

1.在厄尔尼诺年份,下列现象可能发生的是( )

A.秘鲁沿岸更加干旱 B.秘鲁渔场渔获量增加

C.印度尼西亚热带雨林地区易发生火灾 D.澳大利亚东部暴雨成灾

2.关于图中海—气相互作用的结果,叙述正确的是( )

A.表层海水运动方向决定着东南信风的强弱

B.厄尔尼诺年份东太平洋海域海水异常降温

C.拉尼娜年份西太平洋海域冷海水上泛增强

D.厄尔尼诺年份洋流运动方向与拉尼娜年份相反

C

D

同课章节目录

- 第一章 地球的运动

- 第一节 自转和公转

- 第二节 地球运动的地理意义

- 问题研究 人类是否需要人造月亮

- 第二章 地表形态的塑造

- 第一节 塑造地表形态的力量

- 第二节 构造地貌的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第三章 大气的运动

- 第一节 常见天气系统

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 气压带和风带对气候的影响

- 问题研究 阿联酋”造山引雨“是否可行

- 第四章 水的运动

- 第一节 陆地水体及其相互关系

- 第二节 洋流

- 第三节 海—气相互作用

- 问题研究 能否利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第五章 自然环境的整体性与差异性

- 第一节 自然环境的整体性

- 第二节 自然环境的地域差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪