2024届高三生物二轮复习素养主题练:稳态与平衡观(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024届高三生物二轮复习素养主题练:稳态与平衡观(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 173.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-03-05 20:41:31 | ||

图片预览

文档简介

稳态与平衡观练习

一、选择题

1.人体血浆的主要作用是运载血细胞,运输维持人体生命活动所需的物质和体内产生的代谢废物等。血浆中约90%为水,其余10%为蛋白质(7%~9%)、无机盐(约1%)等。下列与血浆有关的说法,错误的是( )

A.测定血浆成分可为某些疾病的诊断提供依据

B.根据血浆的成分可知血浆渗透压主要来源于蛋白质

C.肌肉注射时,药物先进入组织液,后进入血浆

D.糖尿病患者的血浆渗透压一般高于正常人

2. “酸碱体质理论”认为大部分疾病都是由酸性体质造成的,人若要健康,应多摄入碱性食物,但该理论并没有坚实的科学依据。下列叙述正确的是( )

A.测得某人的唾液pH为6.5,则可判断其内环境呈弱酸性

B.喝“碱性水”后,人体内环境的pH将从酸性转变成碱性

C.丙酮酸在组织液中转化成乳酸会导致人体血浆的pH降低

D.内环境pH稳态是机体进行正常生命活动的必要条件之一

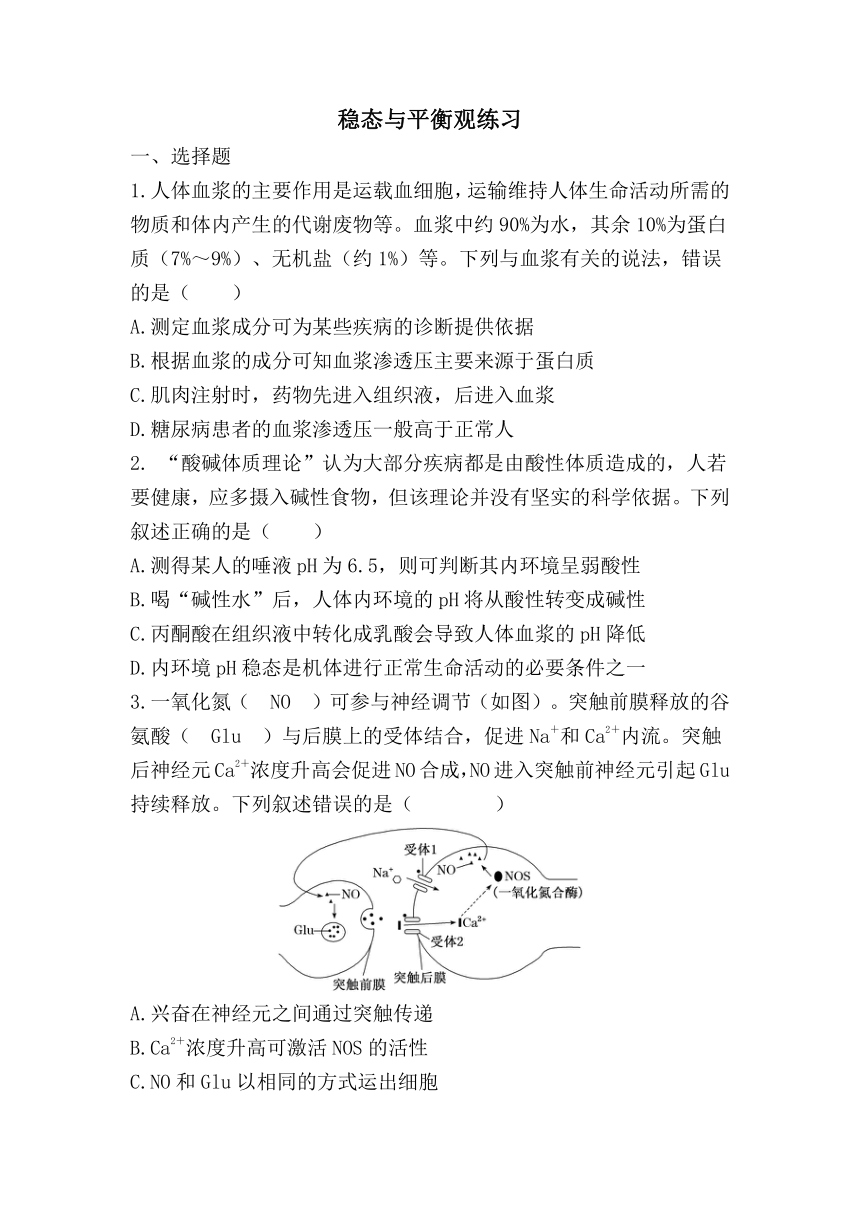

3.一氧化氮( NO )可参与神经调节(如图)。突触前膜释放的谷氨酸( Glu )与后膜上的受体结合,促进Na+和Ca2+内流。突触后神经元Ca2+浓度升高会促进NO合成,NO进入突触前神经元引起Glu持续释放。下列叙述错误的是( )

A.兴奋在神经元之间通过突触传递

B.Ca2+浓度升高可激活NOS的活性

C.NO和Glu以相同的方式运出细胞

D.Glu持续释放是正反馈调节的结果

4.体温调节的调定点学说认为人体有一确定的体温调定点数值(如37 ℃)。若体温偏离这一数值,下丘脑就会通过调节机体产热与散热使体温回归到调定点。据此分析下列选项错误的是( )

A.当体温低于体温调定点时,促甲状腺激素释放激素释放量将增加

B.当体温高于体温调定点时,皮肤毛细血管舒张使体表的散热增加

C.若某因素导致体温调定点下移,则可能导致肾上腺素释放量增加

D.若某因素导致体温调定点上移,则很可能出现骨骼肌战栗等现象

5.正常人过量摄取葡萄糖时,机体启动的调节机制有:①血糖直接作用于胰岛B细胞;②血糖作用于下丘脑,兴奋通过迷走神经支配胰岛B细胞;③兴奋的迷走神经促进胃肠相关激素释放,这些激素作用于胰岛B细胞。下列叙述错误的是( )

A.②③调节胰岛素水平的方式存在神经—体液调节

B.上述启动机制是血糖平衡调节的正反馈调节过程

C.①、②和③过程均能促进胰岛B细胞分泌胰岛素

D.①、②和③过程说明机体的调节通路是多途径的

6. B细胞分化成各种浆细胞的过程中,细胞内几个相隔较远的基因片段会有规律地连接成有活性的特定免疫球蛋白基因,该现象称为基因重排,该机制有利于人体对抗各种病原体。下列有关叙述错误的是( )

A.B细胞分化过程中DNA的碱基序列发生了改变

B.不同抗原会诱导不同的基因重排

C.与未分化的B细胞相比,浆细胞的内膜系统更加复杂

D.基因重排说明一种浆细胞可以产生多种抗体

7.长期使用免疫抑制剂会对机体产生毒副作用。研究发现,给予小鼠新异的味觉刺激,随后注射免疫抑制剂,两种刺激结合多次后,再单独给予味觉刺激也能引起免疫抑制效应,该现象称为条件性免疫抑制(CIS)。下列关于CIS小鼠的说法错误的是( )

A.建立CIS后,味觉刺激和免疫抑制剂分别为条件刺激和非条件刺激

B.仅给予味觉刺激便可引起抗体、干扰素等免疫活性物质分泌减少

C.反复应用味觉刺激而不注射免疫抑制剂,两个刺激之间则失去联系

D.CIS小鼠的研究对于自身免疫病的治疗具有广泛的应用前景

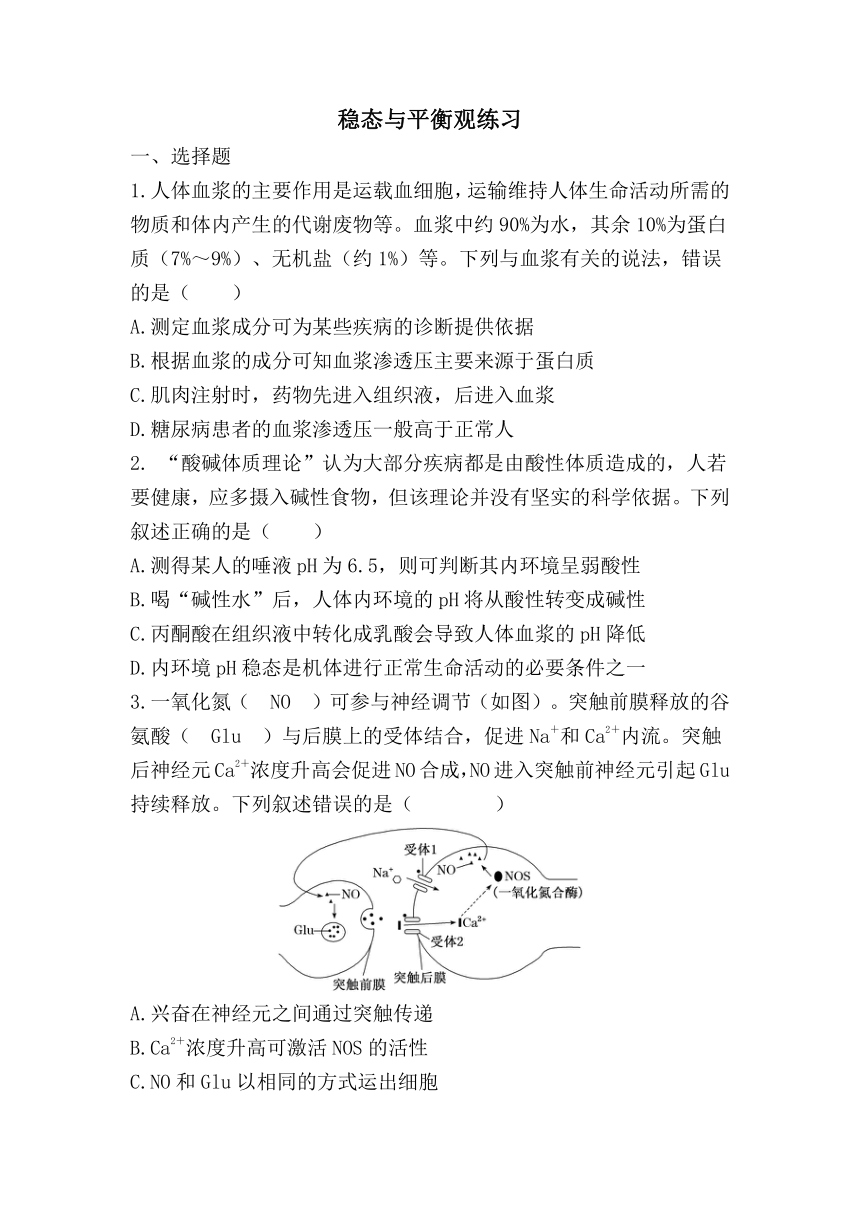

8.吹绵蚧是一种严重危害果园生产的害虫,澳洲瓢虫以吹绵蚧为食,可以有效抑制该害虫的数量。科学家研究了吹绵蚧种群数量与被捕食率、补充率的关系模型,其中补充率代表没有被捕食的情况下吹绵蚧增长的比率。下列说法错误的是( )

A.当吹绵蚧种群数量介于m~n点之间时,种群数量会逐渐趋向于m点

B.当种群数量超过n点时,可能会导致吹绵蚧虫害的爆发

C.当种群数量超过p点时,吹绵蚧种群数量会稳定在p点

D.在果园中适当投放澳洲瓢虫,目的是使吹绵蚧数量长期稳定在n点

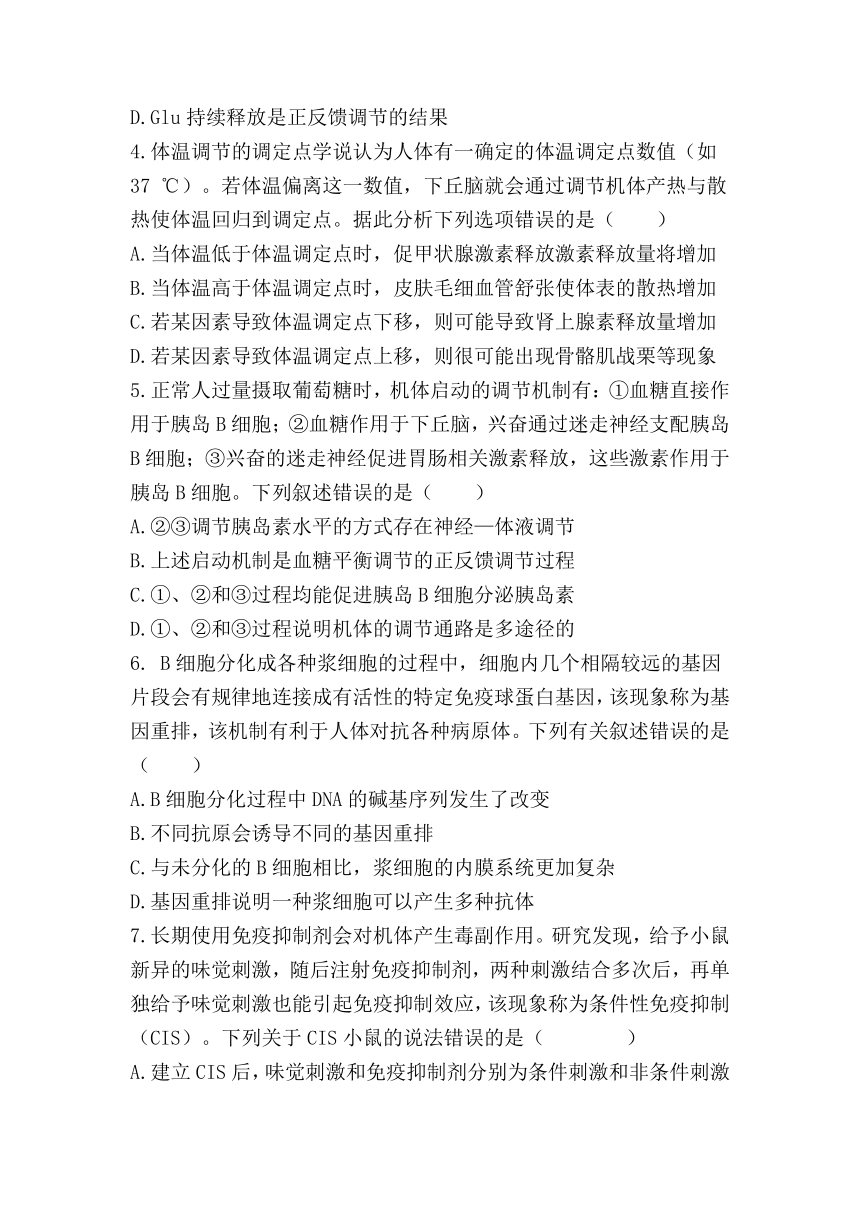

9.生态系统具有的某个理想状态称为置位点,在置位点的范围内,生态系统处于动态平衡。输入太高时发生正偏离,反之发生负偏离。下列说法错误的是( )

A.生态系统的输入和输出包含物质、能量和信息

B.反馈是指系统的输出结果影响和调节系统的输入

C.生态系统的置位点发生负偏离时,可通过负反馈回到置位点

D.生态系统的结构越复杂,偏离越大,反馈①、②的能力越弱

能力越强,偏离越小,反馈①、②的能力越弱,D错误。

二、非选择题

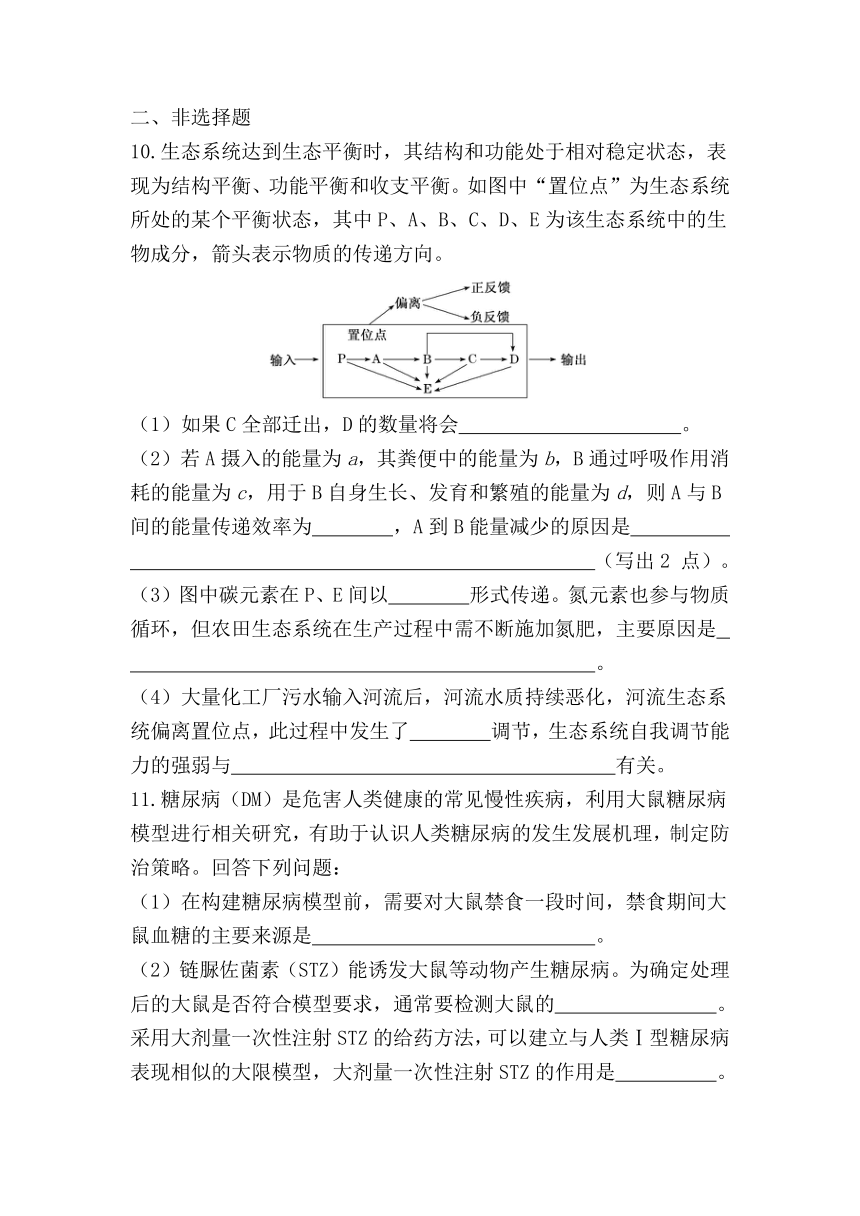

10.生态系统达到生态平衡时,其结构和功能处于相对稳定状态,表现为结构平衡、功能平衡和收支平衡。如图中“置位点”为生态系统所处的某个平衡状态,其中P、A、B、C、D、E为该生态系统中的生物成分,箭头表示物质的传递方向。

(1)如果C全部迁出,D的数量将会 。

(2)若A摄入的能量为a,其粪便中的能量为b,B通过呼吸作用消耗的能量为c,用于B自身生长、发育和繁殖的能量为d,则A与B间的能量传递效率为 ,A到B能量减少的原因是

(写出2 点)。

(3)图中碳元素在P、E间以 形式传递。氮元素也参与物质循环,但农田生态系统在生产过程中需不断施加氮肥,主要原因是

。

(4)大量化工厂污水输入河流后,河流水质持续恶化,河流生态系统偏离置位点,此过程中发生了 调节,生态系统自我调节能力的强弱与 有关。

11.糖尿病(DM)是危害人类健康的常见慢性疾病,利用大鼠糖尿病模型进行相关研究,有助于认识人类糖尿病的发生发展机理,制定防治策略。回答下列问题:

(1)在构建糖尿病模型前,需要对大鼠禁食一段时间,禁食期间大鼠血糖的主要来源是 。

(2)链脲佐菌素(STZ)能诱发大鼠等动物产生糖尿病。为确定处理后的大鼠是否符合模型要求,通常要检测大鼠的 。采用大剂量一次性注射STZ的给药方法,可以建立与人类Ⅰ型糖尿病表现相似的大限模型,大剂量一次性注射STZ的作用是 。高糖、高脂饲料饲喂结合小剂量分次注射STZ,检测发现模型鼠在建模前血糖浓度与胰岛素浓度分别为6.5 mmol/L、10.6 mU/L,建模后分别为15.5 mmol L、14.3 mU/L,与人类Ⅱ型糖尿病表现相似,分析建模前后的数据,大鼠血糖浓度过高的原因是 。

(3)研究人员研究不同强度的有氧运动对糖尿病模型大鼠血糖的影响时,选取相关大鼠分成5组:健康安静组(K组)、DM安静组(DM组)、DM低强度运动组(DML组)、DM中强度运动组(DMM组)和DM高强度运动组(DMH组),运动组大鼠每天进行40分钟的跑步训练,7周后检测血糖含量变化,结果如图。据图分析,可得出的结论有 (答出2点)。

答案:

1. B 正常机体血浆中尿素、葡萄糖等物质的含量处于动态平衡之中,当某项生理功能出现障碍时,血浆中某些物质的含量会发生变化,故测定血浆成分可为某些疾病的诊断提供依据,A正确;血浆渗透压主要来源于无机盐和蛋白质,因为无机盐的分子量较少,故渗透压主要来自无机盐,B错误;肌肉注射治疗时,药物要先进入组织液,后进入血浆,C正确;糖尿病患者的血浆中血糖较高,因此其血浆渗透压一般高于正常人,D正确。

2. D 唾液不属于内环境,因此测得某人的唾液pH为6.5,不能说明其内环境呈弱酸性,A错误;喝“碱性水”后,一般不会明显改变人体内环境的酸碱度,因为内环境中存在缓冲物质,能维持内环境的酸碱平衡,B错误;丙酮酸转化成乳酸是无氧呼吸的第二阶段,场所是细胞质基质,C错误;环境pH稳态是机体进行正常生命活动的必要条件之一,如适当的pH可保证机体酶促反应的正常进行,D正确。

3. C 兴奋在神经元间的传递是通过突触结构实现的,A正确;突触后神经元Ca2+浓度升高会激活NOS的活性,促进NO合成与释放,B正确;NO是通过自由扩散运出细胞的,Glu作为神经递质以胞吐的方式出细胞,C错误;根据题意可知,Glu持续释放是正反馈调节的结果,D正确。

4. C 当体温低于体温调定点时,机体为了增加产热,下丘脑释放的促甲状腺激素释放激素释放量将增加,A正确;当体温高于体温调定点时,机体为了增加散热,皮肤毛细血管舒张,B正确;若某因素导致体温调定点下移,则可能导致肾上腺素释放量降低,C错误;若某因素导致体温调定点上移,机体会增加产热,所以很可能出现骨骼肌战栗等现象,D正确。

5. B ②过程中体现了神经支配相关腺体的分泌活动,③过程体现神经支配腺体释放激素,而后通过激素进一步调节胰岛B细胞的分泌活动,这说明调节胰岛素水平的方式存在神经—体液调节,A正确;因为胰岛素引起的血糖水平下降会减弱对胰岛素分泌的调节,即血糖平衡调节中存在负反馈调节过程,B错误;血糖升高可直接作用于胰岛B细胞促进胰岛素的分泌;②血糖升高的刺激可直接作用于下丘脑,下丘脑兴奋可通过迷走神经支配胰岛B细胞分泌胰岛素的活动;兴奋的迷走神经促进胃肠相关激素释放,这些激素作用于胰岛B细胞也能促进胰岛素的分泌,C正确;①②和③过程都能促进胰岛素的分泌,因此可说明机体的调节通路是多途径的,D正确。

6. D B细胞分化成各种浆细胞的过程中发生了基因重排,该过程中DNA的碱基序列发生了改变,A正确;不同抗原刺激B细胞分化成不同种类的浆细胞,会诱导不同的基因重排,B正确;浆细胞分泌抗体,抗体属于分泌蛋白,因此浆细胞的内膜系统比未分化的B细胞更加复杂,C正确;一种浆细胞只能产生一种抗体,D错误。

7. C 条件刺激是指不对机体造成影响的刺激,非条件刺激是指能引起机体非条件反射的刺激,在日常生活中,任何条件刺激只要多次与非条件刺激结合,都可能成为条件刺激而建立条件反射。结合题干信息描述,建立CIS后,味觉刺激属于条件刺激,免疫抑制剂属于非条件刺激,两者结合建立后的刺激就成为条件刺激,A正确;因为已经建立了CIS,仅给予味觉刺激便可引起小鼠的免疫抑制,抗体、干扰素等免疫活性物质分泌减少,B正确;由于两者结合建立后的刺激已经成为条件刺激,所以反复应用味觉刺激而不注射免疫抑制剂,两个刺激之间并不会失去联系,C错误;自身免疫病是免疫功能过强导致的疾病,而CIS小鼠的研究是基于免疫抑制方面的,因此对于自身免疫病的治疗具有广泛的应用前景,D正确。

8. D 当吹绵蚧种群数量介于m~n点之间时,被捕食率大于补充率,因此可推测种群数量会逐渐下降而后稳定在m点,A正确;当种群数量超过n点时,由于补充率大于被捕食率,种群数量会增加,从而可能会导致吹绵蚧虫害的爆发,B正确;当种群数量超过p点时,被捕食率大于补充率,因此种群数量下降,最终稳定在p点,C正确;当种群数量高于n点时,在果园中适当投放澳洲瓢虫,可使吹绵蚧数量长期稳定在n点,D错误。

9. D 生态系统的正常运转需要物质作为基础、能量作为动力,而信息作为调节的信号共同作用,据此可推测生态系统的输入和输出包含物质、能量和信息,A正确;反馈是指系统的输出结果反过来对系统的输入进行调节和影响的过程,B正确;生态系统的置位点发生负偏离时,可通过生态系统的负反馈调节作用回到置位点,C正确;生态系统的结构越复杂,自我调节能力越强,偏离越小,反馈①、②的能力越弱,D错误。

10.解析:(1)据图可知,D以C和B为食,C以B为食,如果C全部迁出,D的营养级别降低,能量损耗较少,因此D的数量将会增多并逐渐达到相对稳定。(2)若A摄入的能量为a,其粪便中的能量为b,则A的同化量为a-b;B通过呼吸作用消耗的能量为c,用于B自身生长、发育和繁殖的能量为d,则B的同化量为c+d;则A与B间的能量传递效率为×100%。A能量的去路有4部分,一部分通过呼吸作用以热能形式散失,一部分流入下一营养级B,一部分被分解者分解,还有未利用的部分,因此A到B能量减少的原因是一部分在A的呼吸作用中以热能的形式散失;一部分流向分解者;一部分未被利用。(3)图中碳元素在P(生产者)、E(分解者)间,也就是生物群落内以有机物形式传递。氮元素也参与物质循环,但生态系统中大量氮元素随农产品的输出而缺失,所以需要不断施加氮肥来补充氮元素。(4)负反馈是指受控部分发出的反馈信息调整控制部分的活动,最终使受控部分的活动朝着与它原先活动相反的方向改变;正反馈是指受控部分发出的反馈信息促进与加强控制部分的活动,最终使受控部分的活动朝着与它原先活动相同的方向改变,大量化工厂污水输入河流后,河流水质持续恶化,河流生态系统偏离置位点,此过程中发生了正反馈调节。生态系统自我调节能力的强弱与组分多少和食物网(生态系统结构)的复杂程度有关。生态系统的成分越单纯,营养结构越简单,自我调节能力就越弱,抵抗力稳定性就越低,反之则越高。

答案:(1)增多并逐渐达到相对稳定 (2)×100% 一部分在A的呼吸作用中以热能的形式散失;一部分流向分解者;一部分未被利用 (3)有机物 氮元素不断通过农产品输出生态系统 (4)正反馈 组分多少和食物网(生态系统结构)的复杂程度

11.解析:(1)动物体内血糖的来源有食物的消化吸收、肝糖原的分解和非糖物质的转化,大鼠禁食期间血糖的主要来源是肝糖原的分解和非糖物质的转化。(2)为确定处理后的大鼠是否符合模型要求,通常要检测大鼠的(空腹)血糖浓度,将其与正常小鼠对照,从而得出结论;由于STZ能诱发大鼠等动物产生糖尿病,且其致病基因与Ⅰ型糖尿病(胰岛素分泌不足)类似,故推测大剂量一次性注射STZ的作用是损伤胰岛B细胞,使体内的胰岛素含量不足;Ⅱ型糖尿病是由于胰岛素受体受损,故建模前后的数据,大鼠血糖浓度过高的原因是组织细胞对胰岛素的敏感性下降。(3)分析题意,实验目的是研究不同强度的有氧运动对糖尿病模型大鼠血糖的影响,实验的自变量是运动的强度,因变量是血糖浓度,据图可知,不同实验组运动前后相比,运动后血糖有一定程度降低,而与对照组相比,其血糖浓度仍较高,故结论为:运动可以降低血糖浓度,且低强度和中强度运动更能有效降低血糖;但运动不能完全有效治疗糖尿病。

答案:(1)肝糖原的分解(非糖物质的转化) (2)(空腹)血糖浓度 损伤胰岛B细胞 组织细胞对胰岛素的敏感性下降 (3)①运动可以降低血糖浓度;②低强度和中强度运动更能有效降低血糖;③运动不能完全有效治疗糖尿病

一、选择题

1.人体血浆的主要作用是运载血细胞,运输维持人体生命活动所需的物质和体内产生的代谢废物等。血浆中约90%为水,其余10%为蛋白质(7%~9%)、无机盐(约1%)等。下列与血浆有关的说法,错误的是( )

A.测定血浆成分可为某些疾病的诊断提供依据

B.根据血浆的成分可知血浆渗透压主要来源于蛋白质

C.肌肉注射时,药物先进入组织液,后进入血浆

D.糖尿病患者的血浆渗透压一般高于正常人

2. “酸碱体质理论”认为大部分疾病都是由酸性体质造成的,人若要健康,应多摄入碱性食物,但该理论并没有坚实的科学依据。下列叙述正确的是( )

A.测得某人的唾液pH为6.5,则可判断其内环境呈弱酸性

B.喝“碱性水”后,人体内环境的pH将从酸性转变成碱性

C.丙酮酸在组织液中转化成乳酸会导致人体血浆的pH降低

D.内环境pH稳态是机体进行正常生命活动的必要条件之一

3.一氧化氮( NO )可参与神经调节(如图)。突触前膜释放的谷氨酸( Glu )与后膜上的受体结合,促进Na+和Ca2+内流。突触后神经元Ca2+浓度升高会促进NO合成,NO进入突触前神经元引起Glu持续释放。下列叙述错误的是( )

A.兴奋在神经元之间通过突触传递

B.Ca2+浓度升高可激活NOS的活性

C.NO和Glu以相同的方式运出细胞

D.Glu持续释放是正反馈调节的结果

4.体温调节的调定点学说认为人体有一确定的体温调定点数值(如37 ℃)。若体温偏离这一数值,下丘脑就会通过调节机体产热与散热使体温回归到调定点。据此分析下列选项错误的是( )

A.当体温低于体温调定点时,促甲状腺激素释放激素释放量将增加

B.当体温高于体温调定点时,皮肤毛细血管舒张使体表的散热增加

C.若某因素导致体温调定点下移,则可能导致肾上腺素释放量增加

D.若某因素导致体温调定点上移,则很可能出现骨骼肌战栗等现象

5.正常人过量摄取葡萄糖时,机体启动的调节机制有:①血糖直接作用于胰岛B细胞;②血糖作用于下丘脑,兴奋通过迷走神经支配胰岛B细胞;③兴奋的迷走神经促进胃肠相关激素释放,这些激素作用于胰岛B细胞。下列叙述错误的是( )

A.②③调节胰岛素水平的方式存在神经—体液调节

B.上述启动机制是血糖平衡调节的正反馈调节过程

C.①、②和③过程均能促进胰岛B细胞分泌胰岛素

D.①、②和③过程说明机体的调节通路是多途径的

6. B细胞分化成各种浆细胞的过程中,细胞内几个相隔较远的基因片段会有规律地连接成有活性的特定免疫球蛋白基因,该现象称为基因重排,该机制有利于人体对抗各种病原体。下列有关叙述错误的是( )

A.B细胞分化过程中DNA的碱基序列发生了改变

B.不同抗原会诱导不同的基因重排

C.与未分化的B细胞相比,浆细胞的内膜系统更加复杂

D.基因重排说明一种浆细胞可以产生多种抗体

7.长期使用免疫抑制剂会对机体产生毒副作用。研究发现,给予小鼠新异的味觉刺激,随后注射免疫抑制剂,两种刺激结合多次后,再单独给予味觉刺激也能引起免疫抑制效应,该现象称为条件性免疫抑制(CIS)。下列关于CIS小鼠的说法错误的是( )

A.建立CIS后,味觉刺激和免疫抑制剂分别为条件刺激和非条件刺激

B.仅给予味觉刺激便可引起抗体、干扰素等免疫活性物质分泌减少

C.反复应用味觉刺激而不注射免疫抑制剂,两个刺激之间则失去联系

D.CIS小鼠的研究对于自身免疫病的治疗具有广泛的应用前景

8.吹绵蚧是一种严重危害果园生产的害虫,澳洲瓢虫以吹绵蚧为食,可以有效抑制该害虫的数量。科学家研究了吹绵蚧种群数量与被捕食率、补充率的关系模型,其中补充率代表没有被捕食的情况下吹绵蚧增长的比率。下列说法错误的是( )

A.当吹绵蚧种群数量介于m~n点之间时,种群数量会逐渐趋向于m点

B.当种群数量超过n点时,可能会导致吹绵蚧虫害的爆发

C.当种群数量超过p点时,吹绵蚧种群数量会稳定在p点

D.在果园中适当投放澳洲瓢虫,目的是使吹绵蚧数量长期稳定在n点

9.生态系统具有的某个理想状态称为置位点,在置位点的范围内,生态系统处于动态平衡。输入太高时发生正偏离,反之发生负偏离。下列说法错误的是( )

A.生态系统的输入和输出包含物质、能量和信息

B.反馈是指系统的输出结果影响和调节系统的输入

C.生态系统的置位点发生负偏离时,可通过负反馈回到置位点

D.生态系统的结构越复杂,偏离越大,反馈①、②的能力越弱

能力越强,偏离越小,反馈①、②的能力越弱,D错误。

二、非选择题

10.生态系统达到生态平衡时,其结构和功能处于相对稳定状态,表现为结构平衡、功能平衡和收支平衡。如图中“置位点”为生态系统所处的某个平衡状态,其中P、A、B、C、D、E为该生态系统中的生物成分,箭头表示物质的传递方向。

(1)如果C全部迁出,D的数量将会 。

(2)若A摄入的能量为a,其粪便中的能量为b,B通过呼吸作用消耗的能量为c,用于B自身生长、发育和繁殖的能量为d,则A与B间的能量传递效率为 ,A到B能量减少的原因是

(写出2 点)。

(3)图中碳元素在P、E间以 形式传递。氮元素也参与物质循环,但农田生态系统在生产过程中需不断施加氮肥,主要原因是

。

(4)大量化工厂污水输入河流后,河流水质持续恶化,河流生态系统偏离置位点,此过程中发生了 调节,生态系统自我调节能力的强弱与 有关。

11.糖尿病(DM)是危害人类健康的常见慢性疾病,利用大鼠糖尿病模型进行相关研究,有助于认识人类糖尿病的发生发展机理,制定防治策略。回答下列问题:

(1)在构建糖尿病模型前,需要对大鼠禁食一段时间,禁食期间大鼠血糖的主要来源是 。

(2)链脲佐菌素(STZ)能诱发大鼠等动物产生糖尿病。为确定处理后的大鼠是否符合模型要求,通常要检测大鼠的 。采用大剂量一次性注射STZ的给药方法,可以建立与人类Ⅰ型糖尿病表现相似的大限模型,大剂量一次性注射STZ的作用是 。高糖、高脂饲料饲喂结合小剂量分次注射STZ,检测发现模型鼠在建模前血糖浓度与胰岛素浓度分别为6.5 mmol/L、10.6 mU/L,建模后分别为15.5 mmol L、14.3 mU/L,与人类Ⅱ型糖尿病表现相似,分析建模前后的数据,大鼠血糖浓度过高的原因是 。

(3)研究人员研究不同强度的有氧运动对糖尿病模型大鼠血糖的影响时,选取相关大鼠分成5组:健康安静组(K组)、DM安静组(DM组)、DM低强度运动组(DML组)、DM中强度运动组(DMM组)和DM高强度运动组(DMH组),运动组大鼠每天进行40分钟的跑步训练,7周后检测血糖含量变化,结果如图。据图分析,可得出的结论有 (答出2点)。

答案:

1. B 正常机体血浆中尿素、葡萄糖等物质的含量处于动态平衡之中,当某项生理功能出现障碍时,血浆中某些物质的含量会发生变化,故测定血浆成分可为某些疾病的诊断提供依据,A正确;血浆渗透压主要来源于无机盐和蛋白质,因为无机盐的分子量较少,故渗透压主要来自无机盐,B错误;肌肉注射治疗时,药物要先进入组织液,后进入血浆,C正确;糖尿病患者的血浆中血糖较高,因此其血浆渗透压一般高于正常人,D正确。

2. D 唾液不属于内环境,因此测得某人的唾液pH为6.5,不能说明其内环境呈弱酸性,A错误;喝“碱性水”后,一般不会明显改变人体内环境的酸碱度,因为内环境中存在缓冲物质,能维持内环境的酸碱平衡,B错误;丙酮酸转化成乳酸是无氧呼吸的第二阶段,场所是细胞质基质,C错误;环境pH稳态是机体进行正常生命活动的必要条件之一,如适当的pH可保证机体酶促反应的正常进行,D正确。

3. C 兴奋在神经元间的传递是通过突触结构实现的,A正确;突触后神经元Ca2+浓度升高会激活NOS的活性,促进NO合成与释放,B正确;NO是通过自由扩散运出细胞的,Glu作为神经递质以胞吐的方式出细胞,C错误;根据题意可知,Glu持续释放是正反馈调节的结果,D正确。

4. C 当体温低于体温调定点时,机体为了增加产热,下丘脑释放的促甲状腺激素释放激素释放量将增加,A正确;当体温高于体温调定点时,机体为了增加散热,皮肤毛细血管舒张,B正确;若某因素导致体温调定点下移,则可能导致肾上腺素释放量降低,C错误;若某因素导致体温调定点上移,机体会增加产热,所以很可能出现骨骼肌战栗等现象,D正确。

5. B ②过程中体现了神经支配相关腺体的分泌活动,③过程体现神经支配腺体释放激素,而后通过激素进一步调节胰岛B细胞的分泌活动,这说明调节胰岛素水平的方式存在神经—体液调节,A正确;因为胰岛素引起的血糖水平下降会减弱对胰岛素分泌的调节,即血糖平衡调节中存在负反馈调节过程,B错误;血糖升高可直接作用于胰岛B细胞促进胰岛素的分泌;②血糖升高的刺激可直接作用于下丘脑,下丘脑兴奋可通过迷走神经支配胰岛B细胞分泌胰岛素的活动;兴奋的迷走神经促进胃肠相关激素释放,这些激素作用于胰岛B细胞也能促进胰岛素的分泌,C正确;①②和③过程都能促进胰岛素的分泌,因此可说明机体的调节通路是多途径的,D正确。

6. D B细胞分化成各种浆细胞的过程中发生了基因重排,该过程中DNA的碱基序列发生了改变,A正确;不同抗原刺激B细胞分化成不同种类的浆细胞,会诱导不同的基因重排,B正确;浆细胞分泌抗体,抗体属于分泌蛋白,因此浆细胞的内膜系统比未分化的B细胞更加复杂,C正确;一种浆细胞只能产生一种抗体,D错误。

7. C 条件刺激是指不对机体造成影响的刺激,非条件刺激是指能引起机体非条件反射的刺激,在日常生活中,任何条件刺激只要多次与非条件刺激结合,都可能成为条件刺激而建立条件反射。结合题干信息描述,建立CIS后,味觉刺激属于条件刺激,免疫抑制剂属于非条件刺激,两者结合建立后的刺激就成为条件刺激,A正确;因为已经建立了CIS,仅给予味觉刺激便可引起小鼠的免疫抑制,抗体、干扰素等免疫活性物质分泌减少,B正确;由于两者结合建立后的刺激已经成为条件刺激,所以反复应用味觉刺激而不注射免疫抑制剂,两个刺激之间并不会失去联系,C错误;自身免疫病是免疫功能过强导致的疾病,而CIS小鼠的研究是基于免疫抑制方面的,因此对于自身免疫病的治疗具有广泛的应用前景,D正确。

8. D 当吹绵蚧种群数量介于m~n点之间时,被捕食率大于补充率,因此可推测种群数量会逐渐下降而后稳定在m点,A正确;当种群数量超过n点时,由于补充率大于被捕食率,种群数量会增加,从而可能会导致吹绵蚧虫害的爆发,B正确;当种群数量超过p点时,被捕食率大于补充率,因此种群数量下降,最终稳定在p点,C正确;当种群数量高于n点时,在果园中适当投放澳洲瓢虫,可使吹绵蚧数量长期稳定在n点,D错误。

9. D 生态系统的正常运转需要物质作为基础、能量作为动力,而信息作为调节的信号共同作用,据此可推测生态系统的输入和输出包含物质、能量和信息,A正确;反馈是指系统的输出结果反过来对系统的输入进行调节和影响的过程,B正确;生态系统的置位点发生负偏离时,可通过生态系统的负反馈调节作用回到置位点,C正确;生态系统的结构越复杂,自我调节能力越强,偏离越小,反馈①、②的能力越弱,D错误。

10.解析:(1)据图可知,D以C和B为食,C以B为食,如果C全部迁出,D的营养级别降低,能量损耗较少,因此D的数量将会增多并逐渐达到相对稳定。(2)若A摄入的能量为a,其粪便中的能量为b,则A的同化量为a-b;B通过呼吸作用消耗的能量为c,用于B自身生长、发育和繁殖的能量为d,则B的同化量为c+d;则A与B间的能量传递效率为×100%。A能量的去路有4部分,一部分通过呼吸作用以热能形式散失,一部分流入下一营养级B,一部分被分解者分解,还有未利用的部分,因此A到B能量减少的原因是一部分在A的呼吸作用中以热能的形式散失;一部分流向分解者;一部分未被利用。(3)图中碳元素在P(生产者)、E(分解者)间,也就是生物群落内以有机物形式传递。氮元素也参与物质循环,但生态系统中大量氮元素随农产品的输出而缺失,所以需要不断施加氮肥来补充氮元素。(4)负反馈是指受控部分发出的反馈信息调整控制部分的活动,最终使受控部分的活动朝着与它原先活动相反的方向改变;正反馈是指受控部分发出的反馈信息促进与加强控制部分的活动,最终使受控部分的活动朝着与它原先活动相同的方向改变,大量化工厂污水输入河流后,河流水质持续恶化,河流生态系统偏离置位点,此过程中发生了正反馈调节。生态系统自我调节能力的强弱与组分多少和食物网(生态系统结构)的复杂程度有关。生态系统的成分越单纯,营养结构越简单,自我调节能力就越弱,抵抗力稳定性就越低,反之则越高。

答案:(1)增多并逐渐达到相对稳定 (2)×100% 一部分在A的呼吸作用中以热能的形式散失;一部分流向分解者;一部分未被利用 (3)有机物 氮元素不断通过农产品输出生态系统 (4)正反馈 组分多少和食物网(生态系统结构)的复杂程度

11.解析:(1)动物体内血糖的来源有食物的消化吸收、肝糖原的分解和非糖物质的转化,大鼠禁食期间血糖的主要来源是肝糖原的分解和非糖物质的转化。(2)为确定处理后的大鼠是否符合模型要求,通常要检测大鼠的(空腹)血糖浓度,将其与正常小鼠对照,从而得出结论;由于STZ能诱发大鼠等动物产生糖尿病,且其致病基因与Ⅰ型糖尿病(胰岛素分泌不足)类似,故推测大剂量一次性注射STZ的作用是损伤胰岛B细胞,使体内的胰岛素含量不足;Ⅱ型糖尿病是由于胰岛素受体受损,故建模前后的数据,大鼠血糖浓度过高的原因是组织细胞对胰岛素的敏感性下降。(3)分析题意,实验目的是研究不同强度的有氧运动对糖尿病模型大鼠血糖的影响,实验的自变量是运动的强度,因变量是血糖浓度,据图可知,不同实验组运动前后相比,运动后血糖有一定程度降低,而与对照组相比,其血糖浓度仍较高,故结论为:运动可以降低血糖浓度,且低强度和中强度运动更能有效降低血糖;但运动不能完全有效治疗糖尿病。

答案:(1)肝糖原的分解(非糖物质的转化) (2)(空腹)血糖浓度 损伤胰岛B细胞 组织细胞对胰岛素的敏感性下降 (3)①运动可以降低血糖浓度;②低强度和中强度运动更能有效降低血糖;③运动不能完全有效治疗糖尿病

同课章节目录