生物高考二轮复习考前热身训练(3) 生命观念之“进化与适应观”(含解析)

文档属性

| 名称 | 生物高考二轮复习考前热身训练(3) 生命观念之“进化与适应观”(含解析) |  | |

| 格式 | DOC | ||

| 文件大小 | 374.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-03-05 23:11:33 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

生物高考二轮复习考前热身训练

(三) 生命观念之“进化与适应观”

1.蚜虫是陆地生态系统中常见的昆虫。春季蚜虫从受精卵开始发育,迁飞到取食宿主上度过夏季,期间进行孤雌生殖(由卵细胞直接发育成幼虫)产生大量幼蚜;秋季蚜虫迁飞回产卵宿主,进行有性生殖,以受精卵越冬。下列叙述错误的是( )

A.蚜虫通过孤雌生殖产生的幼蚜基因型可能不同

B.蚜虫生殖过程中产生的变异为进化提供原材料

C.蚜虫以受精卵越冬是对低温环境的适应性表现

D.春秋两季蚜虫的变异方向是由环境温度决定的

解析:选D 蚜虫的孤雌生殖是由卵细胞直接发育成幼虫,卵细胞的基因型可能不同,因此幼蚜基因型就可能不同,A正确;蚜虫有性生殖过程中会发生基因突变和基因重组,突变和重组可为进化提供原材料,B正确;蚜虫在春冬两季的繁殖方式和生活方式有明显差异,这都是对环境的适应性表现,C正确;春季蚜虫和秋季蚜虫都以不同的方式适应环境,但变异具有不定向性,D错误。

2.月亮鱼的体温比周围海水温度高约5 ℃,能够提高其神经传导能力。基于比较基因组学研究,发现月亮鱼基因组中多个基因发生了适应性变化,这些基因的适应性变化可能共同驱动了月亮鱼“全身恒温”性状的演化。下列相关叙述错误的是( )

A.月亮鱼新物种的形成经过染色体变异、选择及地理隔离三个基本环节

B.在自然选择的作用下,月亮鱼种群的基因频率会发生定向改变

C.对比月亮鱼与其他物种的基因序列,是研究它们进化关系的分子水平证据

D.“全身恒温”可能是自然选择的结果,有助于提升月亮鱼的捕食以及防御能力

解析:选A 月亮鱼新物种的形成通常要经过突变和基因重组、自然选择及隔离三个基本环节,A错误;自然选择使种群的基因频率发生定向改变,并决定生物进化的方向,B正确;对比月亮鱼与其他物种的基因序列,是研究它们进化关系的分子水平的证据,C正确;“全身恒温”是月亮鱼与无机环境协同进化的结果,月亮鱼的体温比周围海水温度高约5 ℃,能够提高其神经传导能力,因此月亮鱼恒温的特点有助于提升其捕食以及防御能力,D正确。

3.与来自非洲的当代人类的DNA序列相比,来自古尼安德特人的DNA序列与来自欧洲或亚洲的当代人类的DNA序列更相似,在具有欧洲或亚洲血统的现代人类中,1%~4%的基因组来自古尼安德特人。下列有关说法错误的是( )

A.古尼安德特人与欧洲和亚洲当代人类的亲缘关系比非洲当代人类更近

B.人类线粒体中基因的遗传不遵循孟德尔遗传定律

C.欧洲和亚洲人的性状与古尼安德特人的相同的概率是1%~4%

D.化石是保存在地壳中的古地质年代动植物的遗体、遗物和生活痕迹等,是研究生物进化的直接证据

解析:选C 与来自非洲的当代人类的DNA序列相比,来自古尼安德特人的DNA序列与来自欧洲或亚洲的当代人类的DNA序列更相似,说明古尼安德特人与欧洲和亚洲当代人类的亲缘关系比非洲当代人类更近,A正确;孟德尔遗传定律适用范围是进行有性生殖的真核生物的细胞核遗传,人类线粒体中基因的遗传不遵循孟德尔遗传定律,B正确;性状和基因并不是简单的一一对应的关系,虽然在具有欧洲或亚洲血统的现代人类中,1%~4%的基因组来自古尼安德特人,但欧洲和亚洲人的性状与古尼安德特人相同的概率并非是1%~4%,C错误;化石是指通过自然作用保存在地层中的古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等,化石是研究生物进化最直接、最重要的证据,D正确。

4.超高速奔跑是猎豹的生存本领,它依靠减轻体重来实现低能耗。为了达到极速,猎豹的身体有很多特殊的结构,比如相对劣质的骨骼、修长的体型等。这些结构在加快猎豹速度的同时,也让它成为了猫科动物中的“瓷娃娃”。一旦受伤,它就会几乎失去捕食能力。猎豹奔跑速度越来越快的主要原因是瞪羚的速度越来越快。作为食草动物,瞪羚的速度只有猎豹的70%左右,但是瞪羚学会了一种绕过猎豹的方法。下列说法正确的是( )

A.协同进化的结果是两种生物的机能越来越完善

B.瞪羚的速度越来越快导致猎豹产生了超高速奔跑的变异

C.猎豹的存在对瞪羚种群的发展起到了阻滞作用

D.如果草原演替成森林,具有超高速奔跑本领的猎豹最终可能走向灭亡

解析:选D 由题干信息可知,协同进化过程中猎豹在奔跑速度越来越快的同时,也成为猫科动物中的“瓷娃娃”,一旦受伤,就会失去捕食能力,说明协同进化的结果并不是两种生物的机能越来越完善,A错误;变异是不定向的,瞪羚的速度越来越快对猎豹进行了选择,奔跑速度快的猎豹可以通过捕食瞪羚存活,B错误;捕食者往往捕食被捕食者中老弱病残的个体,客观上起到了促进被捕食者种群发展的作用,因此,猎豹的存在对瞪羚种群的发展起到了促进作用,C错误;如果草原演替成森林,具有超高速奔跑本领的猎豹可能难以适应森林环境,最终可能走向灭亡,D正确。

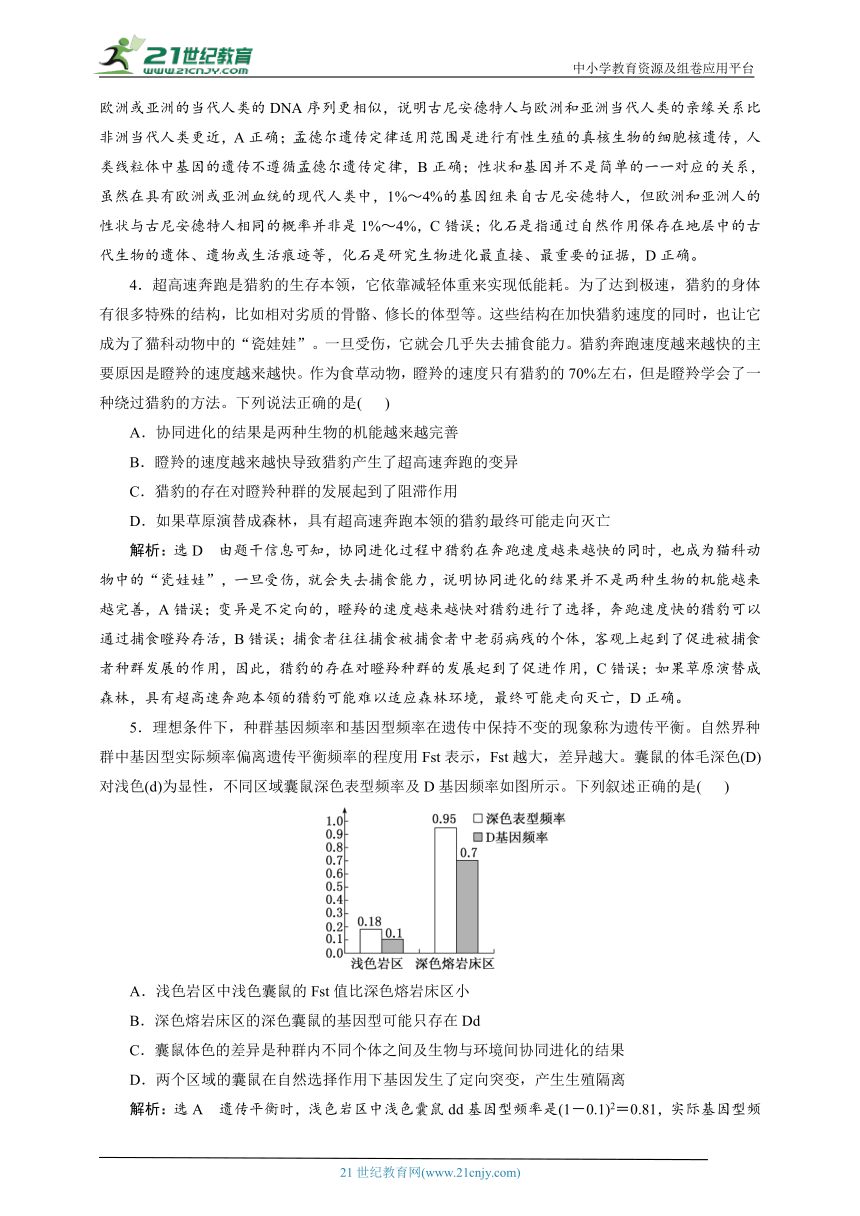

5.理想条件下,种群基因频率和基因型频率在遗传中保持不变的现象称为遗传平衡。自然界种群中基因型实际频率偏离遗传平衡频率的程度用Fst表示,Fst越大,差异越大。囊鼠的体毛深色(D)对浅色(d)为显性,不同区域囊鼠深色表型频率及D基因频率如图所示。下列叙述正确的是( )

A.浅色岩区中浅色囊鼠的Fst值比深色熔岩床区小

B.深色熔岩床区的深色囊鼠的基因型可能只存在Dd

C.囊鼠体色的差异是种群内不同个体之间及生物与环境间协同进化的结果

D.两个区域的囊鼠在自然选择作用下基因发生了定向突变,产生生殖隔离

解析:选A 遗传平衡时,浅色岩区中浅色囊鼠dd基因型频率是(1-0.1)2=0.81,实际基因型频率是1-0.18=0.82,则浅色岩区中浅色囊鼠的Fst值是0.82-0.81=0.01;深色熔岩床区,浅色囊鼠遗传平衡时的基因型频率是(1-0.7)2=0.09,实际基因型频率是1-0.95=0.05,则深色熔岩床区中浅色囊鼠的Fst值是0.09-0.05=0.04,故浅色岩区中浅色囊鼠的Fst值比深色熔岩床区小,A正确。深色熔岩床区的深色囊鼠的基因型若只存在Dd,则D基因频率不可能为0.7,则深色熔岩床区的深色囊鼠的基因型是DD和Dd,B错误。囊鼠体色的差异是囊鼠和其他生物之间及生物与环境间协同进化的结果,C错误。基因突变是不定向的,两个区域的囊鼠的基因频率在自然选择作用下发生了定向改变,根据题干信息,无法判断两个区域的囊鼠是否产生生殖隔离,D错误。

6.研究发现,植物体内可以产生某些动物激素,这些动物激素被害虫吃进体内以后,在害虫体内发挥作用,或扰乱其正常的生长发育,或引起毒害。许多动物激素对植物也具有生理作用,雌性激素三烯雌酚能抑制植物雄性器官的发育,使植物多开雌花;昆虫蜕皮激素对矮生豌豆的生长具有促进作用。下列相关叙述错误的是( )

A.植物体内产生的动物激素有利于保护植物免受动物的伤害

B.农业生产中,可通过适当使用动物激素来使某些农作物增产

C.动物激素可以作用于植物,是因为植物细胞含有与动物细胞完全相同的受体

D.植物具有产生动物激素的本领,可能是突变和自然选择的结果

解析:选C 由题干信息可知,植物体内产生的动物激素被害虫吃进体内后,会扰乱害虫正常的生长发育,甚至引起毒害,进而减少害虫对植物的摄食,A正确;雌性激素三烯雌酚可以使植物多开雌花,昆虫蜕皮激素可以促进矮生豌豆的生长,由此推测,用动物激素对某些农作物进行处理可能会使农作物增产,B正确;对于动物和植物来说,同一动物激素的作用效果存在差异,其受体可能不完全相同,C错误;植物具有产生动物激素的本领,对其生存是有利的,可能是突变和自然选择的结果,D正确。

7.鲮鲸鱼的背鳍形似海藻,它轻轻摇动“鱼饵”吸引以海藻为食物的小鱼们前来美餐,小鱼们很难想到这是它们的天敌施展的捕食技巧。鲮鲸鱼无须穷追猛打,只要晃动自己的背鳍,美味佳肴便会不请自来。下列叙述正确的是( )

A.鲮鲸鱼的背鳍形似海藻是为方便捕食而产生的变异

B.鲮鲸鱼依靠背鳍的捕食技巧有利于其对环境的适应

C.鲮鲸鱼种群在相对稳定的环境下,种群的基因频率不会发生改变

D.若有地理隔离的两只鲮鲸鱼能交配且产生后代,则二者不存在生殖隔离

解析:选B 变异是不定向的,自然选择决定生物进化的方向,鲮鲸鱼的背鳍形似海藻是长期自然选择的结果,A错误;分析题意可知,鲮鲸鱼依靠背鳍的捕食技巧有利于其对环境的适应,B正确;鲮鲸鱼种群在相对稳定的环境下,可能也会因为基因突变等原因导致种群的基因频率发生改变,C错误;有地理隔离的两只鲮鲸鱼能交配且产生可育后代,则二者不存在生殖隔离,D错误。

8.种群密度效应是指自然种群在一定时间内,当种群的个体数目增加时,相邻个体之间的相互影响,包括两个方面:在一定范围内,当条件相同时,种群个体平均重量W与密度d的乘积是个常数Ki,最后Ki总是基本一致,即产量恒定法则;随着密度增加,引起种群个体死亡而密度减小,即自疏现象。下列说法错误的是( )

A.生产中可依据种群密度效应确定农作物的种植密度

B.产量恒定法则的原因是自然界的资源和空间是有限的

C.自疏现象可使种群基因库的基因频率发生定向改变

D.自疏现象导致种群内不同个体占据的生态位差异性增大

解析:选D 根据种群密度效应中的产量恒定法则,可确定农作物的最适种植密度,A正确;出现产量恒定法则的原因是自然生态系统的资源和空间都是有限的,此时种群的环境容纳量是一定的,而种群中个体的最大重量和最大数量也是一定的,B正确;自疏现象作为自然选择的因素,可使种群基因库的基因频率发生定向改变,C正确;发生自疏现象时,种内竞争加剧,种群死亡率增大,不会导致种群内不同个体各自占据的生态位差异性增大,D错误。

9.研究发现,印度洋中多个丽鱼物种都来源于早期的同一个物种,其形成的原因是不同颜色的雌雄丽鱼专挑与自己颜色相同的丽鱼作为交配对象,形成生殖上相对隔离的族群,而不同的族群以不同生物为食,最终导致新物种的形成。下列有关说法正确的是( )

A.不同颜色丽鱼变异产生的根本来源是基因重组

B.多个丽鱼物种形成过程中先有生殖隔离,再有地理隔离

C.多个丽鱼物种形成过程中,自然选择未起作用

D.上述新物种形成过程中必然存在着种群基因频率的定向改变

解析:选D 不同颜色丽鱼变异产生的根本来源是基因突变,A错误;生殖隔离是新物种形成的标志,多个丽鱼物种形成过程中先有生殖隔离,则具有生殖隔离的不同种群在空间上被隔离开就不属于地理隔离,B错误;多个丽鱼物种形成过程中,自然选择决定了各个种群的进化方向,C错误;上述新物种形成过程中,必然存在着进化,而进化的实质是种群基因频率的定向改变,D正确。

10.科学家进行了一项长期的大肠杆菌实验。实验以单个大肠杆菌产生的12个独立种群为起点,在有氧条件下用含有92.5%柠檬酸盐和7.5%葡萄糖的培养基培养。培养到3.3万代时,一个能利用柠檬酸盐的新菌种出现。研究还证明,培养至3.10~3.15万代时,大肠杆菌产生了一个关键突变,从此时菌种出发,只要再培养0.2~0.3万代,均可产生柠檬酸盐分解菌,且这种实验是可以重复的,但培养2万代前的菌种则无法重复。下列叙述正确的是( )

A.实验起点培养的12个大肠杆菌种群基因库中各种基因的频率完全相同

B.关键突变可能使大肠杆菌细胞具有了在有氧条件下吸收柠檬酸盐的能力

C.新菌种的产生说明变异和进化由环境引发且在一段时间内是有固定方向的

D.培养2万代前的大肠杆菌无法产生新菌种是因为种群内没有突变和基因重组

解析:选B 12个大肠杆菌种群为独立种群,无法保证各种群的数量、基因种类一模一样,故实验起点培养的12个大肠杆菌种群基因库中各种基因的频率不一定完全相同,A错误;由题干信息可推测,关键突变可能使大肠杆菌细胞具有了在有氧条件下吸收、利用柠檬酸盐的能力,B正确;变异是不定向的,环境(自然选择)决定生物进化的方向,C错误;突变是普遍存在的,2万代前的大肠杆菌种群内也存在突变,D错误。

11.某水域生活着多种海藻和以藻类为食的水虱以及水虱的天敌隆头鱼。外来藻类柏桉藻进入后很快成为优势种。为探究柏桉藻成功入侵的原因,研究人员用两个水箱模拟该水域环境,每个水箱用纱网(不能限制水虱活动)平均分隔成四个区域,依次加入甲、乙、丙三种本地藻和柏桉藻各0.5克,并向其中一个水箱中添加8只水虱。十天后对海藻称重,结果如下图所示。研究还发现,柏桉藻含有一种能引起动物不适的化学物质,若隆头鱼吞食水虱时误吞柏桉藻,会将两者吐出。下列有关叙述不正确的是( )

A.在隆头鱼的选择下,水虱对栖息的海藻具有偏好性

B.水虱偏好取食本地藻,有助于柏桉藻获得竞争优势

C.柏桉藻能为水虱提供庇护场所,有利于水虱种群扩大

D.水虱和柏桉藻存在互利共生的种间关系

解析:选D 由于隆头鱼吞食水虱时误吞柏桉藻,会将两者吐出,说明柏桉藻能为水虱提供庇护场所,导致水虱对栖息的海藻具有偏好性以此来保护自己,有利于其种群扩大,A、C正确;本地藻与柏桉藻存在种间竞争,水虱偏好取食本地藻,有助于柏桉藻获得竞争优势,而柏桉藻能为水虱提供庇护场所,有利于水虱种群扩大,但两者分开后也能各自独立生活,种间关系为原始合作,B正确,D错误。

12.科学家在废水池里发现一种依赖分解尼龙为生的细菌——尼龙菌,这是由于野生型细菌发生了基因突变,最终使得原本能够分解糖的酶转化成分解尼龙的酶。相应部分碱基序列如图所示。下列叙述错误的是( )

A.该突变导致多肽中多个氨基酸序列发生了改变

B.尼龙材料出现之后野生型菌株发生突变形成尼龙菌

C.尼龙菌的形成说明该野生型菌株种群发生了进化

D.尼龙菌的出现体现了基因通过控制酶的结构影响生物性状

解析:选B 分析题图可知,该突变导致DNA分子中添加了一对碱基,则多肽中从脯氨酸之后的多个氨基酸序列发生了改变,A正确;尼龙材料是否出现与野生型菌株发生突变没有关系,尼龙材料出现之后对突变菌种产生了筛选作用,形成尼龙菌,B错误;尼龙菌的形成导致基因频率发生了改变, 说明该野生型菌株种群发生了进化,C正确;尼龙菌的出现体现了基因通过控制酶的结构影响生物性状,D正确。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

生物高考二轮复习考前热身训练

(三) 生命观念之“进化与适应观”

1.蚜虫是陆地生态系统中常见的昆虫。春季蚜虫从受精卵开始发育,迁飞到取食宿主上度过夏季,期间进行孤雌生殖(由卵细胞直接发育成幼虫)产生大量幼蚜;秋季蚜虫迁飞回产卵宿主,进行有性生殖,以受精卵越冬。下列叙述错误的是( )

A.蚜虫通过孤雌生殖产生的幼蚜基因型可能不同

B.蚜虫生殖过程中产生的变异为进化提供原材料

C.蚜虫以受精卵越冬是对低温环境的适应性表现

D.春秋两季蚜虫的变异方向是由环境温度决定的

解析:选D 蚜虫的孤雌生殖是由卵细胞直接发育成幼虫,卵细胞的基因型可能不同,因此幼蚜基因型就可能不同,A正确;蚜虫有性生殖过程中会发生基因突变和基因重组,突变和重组可为进化提供原材料,B正确;蚜虫在春冬两季的繁殖方式和生活方式有明显差异,这都是对环境的适应性表现,C正确;春季蚜虫和秋季蚜虫都以不同的方式适应环境,但变异具有不定向性,D错误。

2.月亮鱼的体温比周围海水温度高约5 ℃,能够提高其神经传导能力。基于比较基因组学研究,发现月亮鱼基因组中多个基因发生了适应性变化,这些基因的适应性变化可能共同驱动了月亮鱼“全身恒温”性状的演化。下列相关叙述错误的是( )

A.月亮鱼新物种的形成经过染色体变异、选择及地理隔离三个基本环节

B.在自然选择的作用下,月亮鱼种群的基因频率会发生定向改变

C.对比月亮鱼与其他物种的基因序列,是研究它们进化关系的分子水平证据

D.“全身恒温”可能是自然选择的结果,有助于提升月亮鱼的捕食以及防御能力

解析:选A 月亮鱼新物种的形成通常要经过突变和基因重组、自然选择及隔离三个基本环节,A错误;自然选择使种群的基因频率发生定向改变,并决定生物进化的方向,B正确;对比月亮鱼与其他物种的基因序列,是研究它们进化关系的分子水平的证据,C正确;“全身恒温”是月亮鱼与无机环境协同进化的结果,月亮鱼的体温比周围海水温度高约5 ℃,能够提高其神经传导能力,因此月亮鱼恒温的特点有助于提升其捕食以及防御能力,D正确。

3.与来自非洲的当代人类的DNA序列相比,来自古尼安德特人的DNA序列与来自欧洲或亚洲的当代人类的DNA序列更相似,在具有欧洲或亚洲血统的现代人类中,1%~4%的基因组来自古尼安德特人。下列有关说法错误的是( )

A.古尼安德特人与欧洲和亚洲当代人类的亲缘关系比非洲当代人类更近

B.人类线粒体中基因的遗传不遵循孟德尔遗传定律

C.欧洲和亚洲人的性状与古尼安德特人的相同的概率是1%~4%

D.化石是保存在地壳中的古地质年代动植物的遗体、遗物和生活痕迹等,是研究生物进化的直接证据

解析:选C 与来自非洲的当代人类的DNA序列相比,来自古尼安德特人的DNA序列与来自欧洲或亚洲的当代人类的DNA序列更相似,说明古尼安德特人与欧洲和亚洲当代人类的亲缘关系比非洲当代人类更近,A正确;孟德尔遗传定律适用范围是进行有性生殖的真核生物的细胞核遗传,人类线粒体中基因的遗传不遵循孟德尔遗传定律,B正确;性状和基因并不是简单的一一对应的关系,虽然在具有欧洲或亚洲血统的现代人类中,1%~4%的基因组来自古尼安德特人,但欧洲和亚洲人的性状与古尼安德特人相同的概率并非是1%~4%,C错误;化石是指通过自然作用保存在地层中的古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等,化石是研究生物进化最直接、最重要的证据,D正确。

4.超高速奔跑是猎豹的生存本领,它依靠减轻体重来实现低能耗。为了达到极速,猎豹的身体有很多特殊的结构,比如相对劣质的骨骼、修长的体型等。这些结构在加快猎豹速度的同时,也让它成为了猫科动物中的“瓷娃娃”。一旦受伤,它就会几乎失去捕食能力。猎豹奔跑速度越来越快的主要原因是瞪羚的速度越来越快。作为食草动物,瞪羚的速度只有猎豹的70%左右,但是瞪羚学会了一种绕过猎豹的方法。下列说法正确的是( )

A.协同进化的结果是两种生物的机能越来越完善

B.瞪羚的速度越来越快导致猎豹产生了超高速奔跑的变异

C.猎豹的存在对瞪羚种群的发展起到了阻滞作用

D.如果草原演替成森林,具有超高速奔跑本领的猎豹最终可能走向灭亡

解析:选D 由题干信息可知,协同进化过程中猎豹在奔跑速度越来越快的同时,也成为猫科动物中的“瓷娃娃”,一旦受伤,就会失去捕食能力,说明协同进化的结果并不是两种生物的机能越来越完善,A错误;变异是不定向的,瞪羚的速度越来越快对猎豹进行了选择,奔跑速度快的猎豹可以通过捕食瞪羚存活,B错误;捕食者往往捕食被捕食者中老弱病残的个体,客观上起到了促进被捕食者种群发展的作用,因此,猎豹的存在对瞪羚种群的发展起到了促进作用,C错误;如果草原演替成森林,具有超高速奔跑本领的猎豹可能难以适应森林环境,最终可能走向灭亡,D正确。

5.理想条件下,种群基因频率和基因型频率在遗传中保持不变的现象称为遗传平衡。自然界种群中基因型实际频率偏离遗传平衡频率的程度用Fst表示,Fst越大,差异越大。囊鼠的体毛深色(D)对浅色(d)为显性,不同区域囊鼠深色表型频率及D基因频率如图所示。下列叙述正确的是( )

A.浅色岩区中浅色囊鼠的Fst值比深色熔岩床区小

B.深色熔岩床区的深色囊鼠的基因型可能只存在Dd

C.囊鼠体色的差异是种群内不同个体之间及生物与环境间协同进化的结果

D.两个区域的囊鼠在自然选择作用下基因发生了定向突变,产生生殖隔离

解析:选A 遗传平衡时,浅色岩区中浅色囊鼠dd基因型频率是(1-0.1)2=0.81,实际基因型频率是1-0.18=0.82,则浅色岩区中浅色囊鼠的Fst值是0.82-0.81=0.01;深色熔岩床区,浅色囊鼠遗传平衡时的基因型频率是(1-0.7)2=0.09,实际基因型频率是1-0.95=0.05,则深色熔岩床区中浅色囊鼠的Fst值是0.09-0.05=0.04,故浅色岩区中浅色囊鼠的Fst值比深色熔岩床区小,A正确。深色熔岩床区的深色囊鼠的基因型若只存在Dd,则D基因频率不可能为0.7,则深色熔岩床区的深色囊鼠的基因型是DD和Dd,B错误。囊鼠体色的差异是囊鼠和其他生物之间及生物与环境间协同进化的结果,C错误。基因突变是不定向的,两个区域的囊鼠的基因频率在自然选择作用下发生了定向改变,根据题干信息,无法判断两个区域的囊鼠是否产生生殖隔离,D错误。

6.研究发现,植物体内可以产生某些动物激素,这些动物激素被害虫吃进体内以后,在害虫体内发挥作用,或扰乱其正常的生长发育,或引起毒害。许多动物激素对植物也具有生理作用,雌性激素三烯雌酚能抑制植物雄性器官的发育,使植物多开雌花;昆虫蜕皮激素对矮生豌豆的生长具有促进作用。下列相关叙述错误的是( )

A.植物体内产生的动物激素有利于保护植物免受动物的伤害

B.农业生产中,可通过适当使用动物激素来使某些农作物增产

C.动物激素可以作用于植物,是因为植物细胞含有与动物细胞完全相同的受体

D.植物具有产生动物激素的本领,可能是突变和自然选择的结果

解析:选C 由题干信息可知,植物体内产生的动物激素被害虫吃进体内后,会扰乱害虫正常的生长发育,甚至引起毒害,进而减少害虫对植物的摄食,A正确;雌性激素三烯雌酚可以使植物多开雌花,昆虫蜕皮激素可以促进矮生豌豆的生长,由此推测,用动物激素对某些农作物进行处理可能会使农作物增产,B正确;对于动物和植物来说,同一动物激素的作用效果存在差异,其受体可能不完全相同,C错误;植物具有产生动物激素的本领,对其生存是有利的,可能是突变和自然选择的结果,D正确。

7.鲮鲸鱼的背鳍形似海藻,它轻轻摇动“鱼饵”吸引以海藻为食物的小鱼们前来美餐,小鱼们很难想到这是它们的天敌施展的捕食技巧。鲮鲸鱼无须穷追猛打,只要晃动自己的背鳍,美味佳肴便会不请自来。下列叙述正确的是( )

A.鲮鲸鱼的背鳍形似海藻是为方便捕食而产生的变异

B.鲮鲸鱼依靠背鳍的捕食技巧有利于其对环境的适应

C.鲮鲸鱼种群在相对稳定的环境下,种群的基因频率不会发生改变

D.若有地理隔离的两只鲮鲸鱼能交配且产生后代,则二者不存在生殖隔离

解析:选B 变异是不定向的,自然选择决定生物进化的方向,鲮鲸鱼的背鳍形似海藻是长期自然选择的结果,A错误;分析题意可知,鲮鲸鱼依靠背鳍的捕食技巧有利于其对环境的适应,B正确;鲮鲸鱼种群在相对稳定的环境下,可能也会因为基因突变等原因导致种群的基因频率发生改变,C错误;有地理隔离的两只鲮鲸鱼能交配且产生可育后代,则二者不存在生殖隔离,D错误。

8.种群密度效应是指自然种群在一定时间内,当种群的个体数目增加时,相邻个体之间的相互影响,包括两个方面:在一定范围内,当条件相同时,种群个体平均重量W与密度d的乘积是个常数Ki,最后Ki总是基本一致,即产量恒定法则;随着密度增加,引起种群个体死亡而密度减小,即自疏现象。下列说法错误的是( )

A.生产中可依据种群密度效应确定农作物的种植密度

B.产量恒定法则的原因是自然界的资源和空间是有限的

C.自疏现象可使种群基因库的基因频率发生定向改变

D.自疏现象导致种群内不同个体占据的生态位差异性增大

解析:选D 根据种群密度效应中的产量恒定法则,可确定农作物的最适种植密度,A正确;出现产量恒定法则的原因是自然生态系统的资源和空间都是有限的,此时种群的环境容纳量是一定的,而种群中个体的最大重量和最大数量也是一定的,B正确;自疏现象作为自然选择的因素,可使种群基因库的基因频率发生定向改变,C正确;发生自疏现象时,种内竞争加剧,种群死亡率增大,不会导致种群内不同个体各自占据的生态位差异性增大,D错误。

9.研究发现,印度洋中多个丽鱼物种都来源于早期的同一个物种,其形成的原因是不同颜色的雌雄丽鱼专挑与自己颜色相同的丽鱼作为交配对象,形成生殖上相对隔离的族群,而不同的族群以不同生物为食,最终导致新物种的形成。下列有关说法正确的是( )

A.不同颜色丽鱼变异产生的根本来源是基因重组

B.多个丽鱼物种形成过程中先有生殖隔离,再有地理隔离

C.多个丽鱼物种形成过程中,自然选择未起作用

D.上述新物种形成过程中必然存在着种群基因频率的定向改变

解析:选D 不同颜色丽鱼变异产生的根本来源是基因突变,A错误;生殖隔离是新物种形成的标志,多个丽鱼物种形成过程中先有生殖隔离,则具有生殖隔离的不同种群在空间上被隔离开就不属于地理隔离,B错误;多个丽鱼物种形成过程中,自然选择决定了各个种群的进化方向,C错误;上述新物种形成过程中,必然存在着进化,而进化的实质是种群基因频率的定向改变,D正确。

10.科学家进行了一项长期的大肠杆菌实验。实验以单个大肠杆菌产生的12个独立种群为起点,在有氧条件下用含有92.5%柠檬酸盐和7.5%葡萄糖的培养基培养。培养到3.3万代时,一个能利用柠檬酸盐的新菌种出现。研究还证明,培养至3.10~3.15万代时,大肠杆菌产生了一个关键突变,从此时菌种出发,只要再培养0.2~0.3万代,均可产生柠檬酸盐分解菌,且这种实验是可以重复的,但培养2万代前的菌种则无法重复。下列叙述正确的是( )

A.实验起点培养的12个大肠杆菌种群基因库中各种基因的频率完全相同

B.关键突变可能使大肠杆菌细胞具有了在有氧条件下吸收柠檬酸盐的能力

C.新菌种的产生说明变异和进化由环境引发且在一段时间内是有固定方向的

D.培养2万代前的大肠杆菌无法产生新菌种是因为种群内没有突变和基因重组

解析:选B 12个大肠杆菌种群为独立种群,无法保证各种群的数量、基因种类一模一样,故实验起点培养的12个大肠杆菌种群基因库中各种基因的频率不一定完全相同,A错误;由题干信息可推测,关键突变可能使大肠杆菌细胞具有了在有氧条件下吸收、利用柠檬酸盐的能力,B正确;变异是不定向的,环境(自然选择)决定生物进化的方向,C错误;突变是普遍存在的,2万代前的大肠杆菌种群内也存在突变,D错误。

11.某水域生活着多种海藻和以藻类为食的水虱以及水虱的天敌隆头鱼。外来藻类柏桉藻进入后很快成为优势种。为探究柏桉藻成功入侵的原因,研究人员用两个水箱模拟该水域环境,每个水箱用纱网(不能限制水虱活动)平均分隔成四个区域,依次加入甲、乙、丙三种本地藻和柏桉藻各0.5克,并向其中一个水箱中添加8只水虱。十天后对海藻称重,结果如下图所示。研究还发现,柏桉藻含有一种能引起动物不适的化学物质,若隆头鱼吞食水虱时误吞柏桉藻,会将两者吐出。下列有关叙述不正确的是( )

A.在隆头鱼的选择下,水虱对栖息的海藻具有偏好性

B.水虱偏好取食本地藻,有助于柏桉藻获得竞争优势

C.柏桉藻能为水虱提供庇护场所,有利于水虱种群扩大

D.水虱和柏桉藻存在互利共生的种间关系

解析:选D 由于隆头鱼吞食水虱时误吞柏桉藻,会将两者吐出,说明柏桉藻能为水虱提供庇护场所,导致水虱对栖息的海藻具有偏好性以此来保护自己,有利于其种群扩大,A、C正确;本地藻与柏桉藻存在种间竞争,水虱偏好取食本地藻,有助于柏桉藻获得竞争优势,而柏桉藻能为水虱提供庇护场所,有利于水虱种群扩大,但两者分开后也能各自独立生活,种间关系为原始合作,B正确,D错误。

12.科学家在废水池里发现一种依赖分解尼龙为生的细菌——尼龙菌,这是由于野生型细菌发生了基因突变,最终使得原本能够分解糖的酶转化成分解尼龙的酶。相应部分碱基序列如图所示。下列叙述错误的是( )

A.该突变导致多肽中多个氨基酸序列发生了改变

B.尼龙材料出现之后野生型菌株发生突变形成尼龙菌

C.尼龙菌的形成说明该野生型菌株种群发生了进化

D.尼龙菌的出现体现了基因通过控制酶的结构影响生物性状

解析:选B 分析题图可知,该突变导致DNA分子中添加了一对碱基,则多肽中从脯氨酸之后的多个氨基酸序列发生了改变,A正确;尼龙材料是否出现与野生型菌株发生突变没有关系,尼龙材料出现之后对突变菌种产生了筛选作用,形成尼龙菌,B错误;尼龙菌的形成导致基因频率发生了改变, 说明该野生型菌株种群发生了进化,C正确;尼龙菌的出现体现了基因通过控制酶的结构影响生物性状,D正确。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录