生物高考二轮复习考前热身训练(4) 生命观念之“稳态与平衡观”(含解析)

文档属性

| 名称 | 生物高考二轮复习考前热身训练(4) 生命观念之“稳态与平衡观”(含解析) |  | |

| 格式 | DOC | ||

| 文件大小 | 532.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-03-05 23:11:54 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

生物高考二轮复习考前热身训练

(四) 生命观念之“稳态与平衡观”

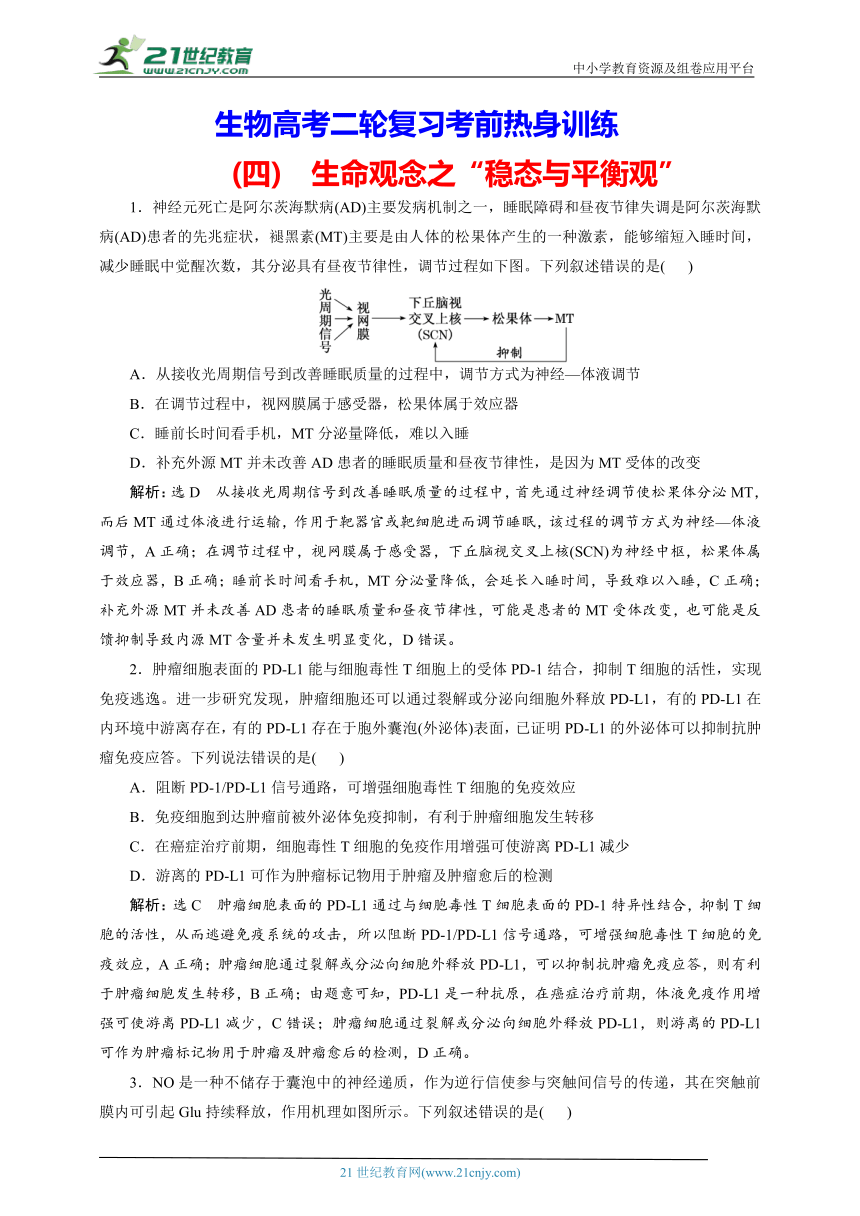

1.神经元死亡是阿尔茨海默病(AD)主要发病机制之一,睡眠障碍和昼夜节律失调是阿尔茨海默病(AD)患者的先兆症状,褪黑素(MT)主要是由人体的松果体产生的一种激素,能够缩短入睡时间,减少睡眠中觉醒次数,其分泌具有昼夜节律性,调节过程如下图。下列叙述错误的是( )

A.从接收光周期信号到改善睡眠质量的过程中,调节方式为神经—体液调节

B.在调节过程中,视网膜属于感受器,松果体属于效应器

C.睡前长时间看手机,MT分泌量降低,难以入睡

D.补充外源MT并未改善AD患者的睡眠质量和昼夜节律性,是因为MT受体的改变

解析:选D 从接收光周期信号到改善睡眠质量的过程中,首先通过神经调节使松果体分泌MT,而后MT通过体液进行运输,作用于靶器官或靶细胞进而调节睡眠,该过程的调节方式为神经—体液调节,A正确;在调节过程中,视网膜属于感受器,下丘脑视交叉上核(SCN)为神经中枢,松果体属于效应器,B正确;睡前长时间看手机,MT分泌量降低,会延长入睡时间,导致难以入睡,C正确;补充外源MT并未改善AD患者的睡眠质量和昼夜节律性,可能是患者的MT受体改变,也可能是反馈抑制导致内源MT含量并未发生明显变化,D错误。

2.肿瘤细胞表面的PD L1能与细胞毒性T细胞上的受体PD 1结合,抑制T细胞的活性,实现免疫逃逸。进一步研究发现,肿瘤细胞还可以通过裂解或分泌向细胞外释放PD L1,有的PD L1在内环境中游离存在,有的PD L1存在于胞外囊泡(外泌体)表面,已证明PD L1的外泌体可以抑制抗肿瘤免疫应答。下列说法错误的是( )

A.阻断PD 1/PD L1信号通路,可增强细胞毒性T细胞的免疫效应

B.免疫细胞到达肿瘤前被外泌体免疫抑制,有利于肿瘤细胞发生转移

C.在癌症治疗前期,细胞毒性T细胞的免疫作用增强可使游离PD L1减少

D.游离的PD L1可作为肿瘤标记物用于肿瘤及肿瘤愈后的检测

解析:选C 肿瘤细胞表面的PD L1通过与细胞毒性T细胞表面的PD 1特异性结合,抑制T细胞的活性,从而逃避免疫系统的攻击,所以阻断PD 1/PD L1信号通路,可增强细胞毒性T细胞的免疫效应,A正确;肿瘤细胞通过裂解或分泌向细胞外释放PD L1,可以抑制抗肿瘤免疫应答,则有利于肿瘤细胞发生转移,B正确;由题意可知,PD L1是一种抗原,在癌症治疗前期,体液免疫作用增强可使游离PD L1减少,C错误;肿瘤细胞通过裂解或分泌向细胞外释放PD L1,则游离的PD L1可作为肿瘤标记物用于肿瘤及肿瘤愈后的检测,D正确。

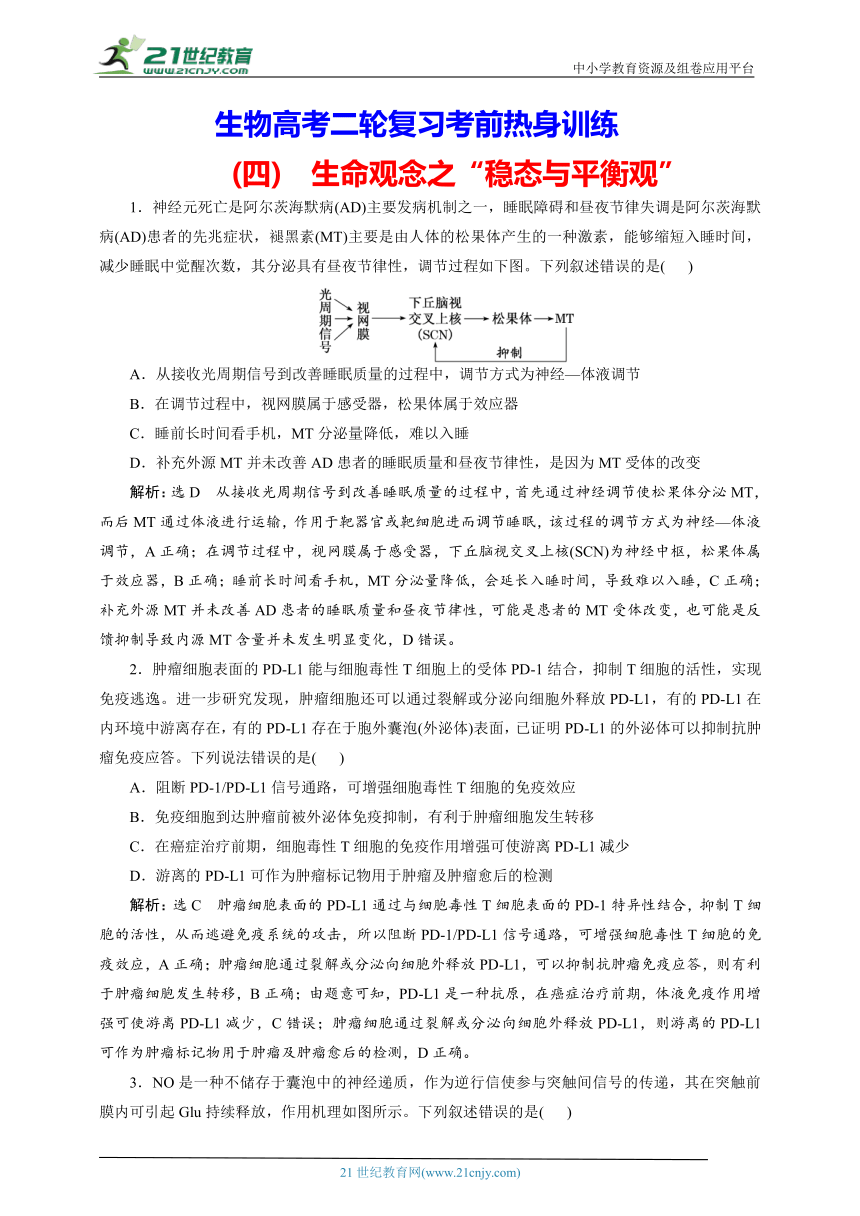

3.NO是一种不储存于囊泡中的神经递质,作为逆行信使参与突触间信号的传递,其在突触前膜内可引起Glu持续释放,作用机理如图所示。下列叙述错误的是( )

A.Glu持续释放是负反馈调节的结果

B.NO通过扩散在细胞间和细胞内进行信号传递

C.突触间隙中Ca2+浓度升高有利于突触后膜释放NO

D.该过程可体现细胞膜具有控制物质进出和进行细胞间信息交流的功能

解析:选A Glu持续释放是一系列信号传导的结果,该过程中Glu由突触前膜释放后作用于突触后膜,经信号传导促进NO释放,NO由突触后膜释放后又作用于突触前膜中的突触小泡,促进Glu释放,该过程属于正反馈调节,A错误;NO是气体小分子,通过扩散在细胞间和细胞内进行信号传递,发挥作为神经递质的作用,B正确;结合图示可以看出,突触间隙中Ca2+浓度升高,可以使Ca2+通过NMDA流入突触后膜增多,从而促进NO的释放,C正确;NO作为神经递质,进入突触前膜后,促进Glu释放到突触间隙,并与突触后膜上相应受体结合,引起突触后膜离子通透性改变,进而可使兴奋时间延长和兴奋作用增强,可见,该过程可体现细胞膜具有控制物质进出和进行细胞间信息交流的功能,D正确。

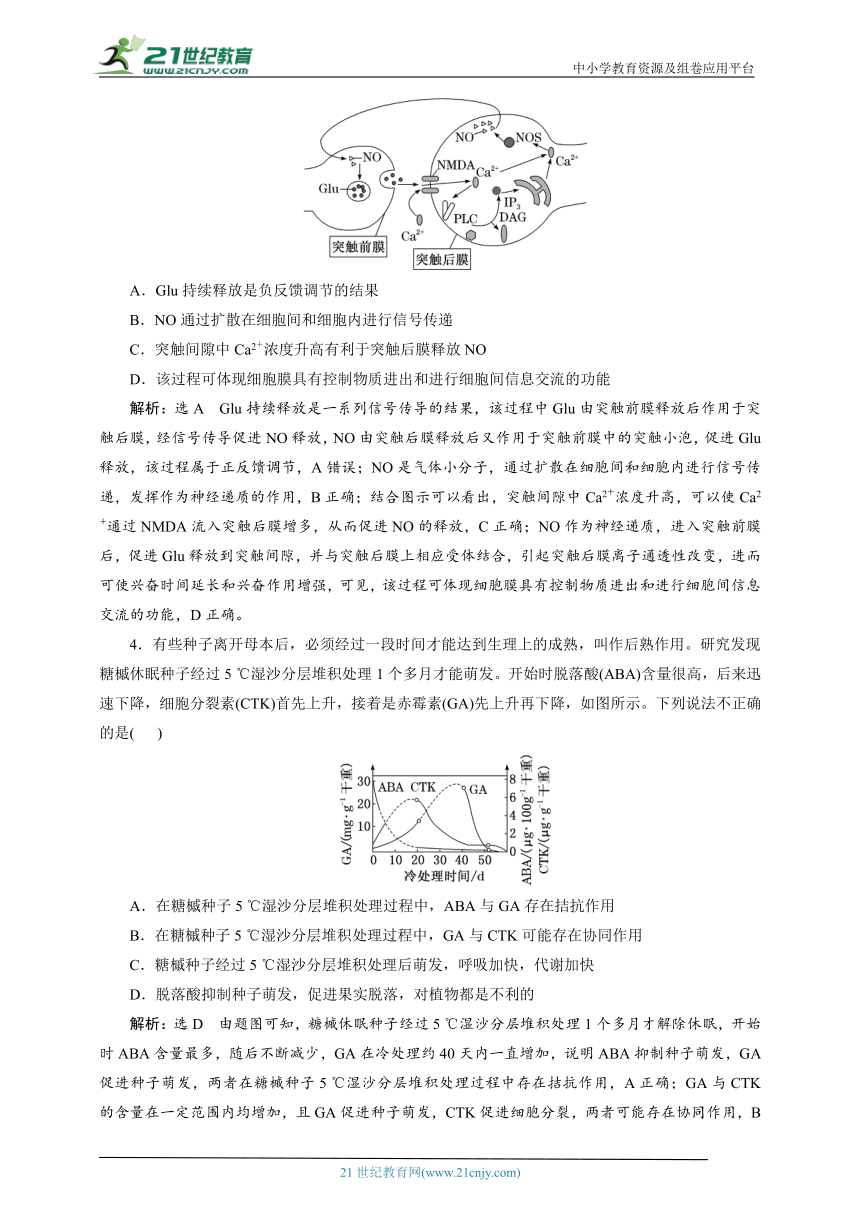

4.有些种子离开母本后,必须经过一段时间才能达到生理上的成熟,叫作后熟作用。研究发现糖槭休眠种子经过5 ℃湿沙分层堆积处理1个多月才能萌发。开始时脱落酸(ABA)含量很高,后来迅速下降,细胞分裂素(CTK)首先上升,接着是赤霉素(GA)先上升再下降,如图所示。下列说法不正确的是( )

A.在糖槭种子5 ℃湿沙分层堆积处理过程中,ABA与GA存在拮抗作用

B.在糖槭种子5 ℃湿沙分层堆积处理过程中,GA与CTK可能存在协同作用

C.糖槭种子经过5 ℃湿沙分层堆积处理后萌发,呼吸加快,代谢加快

D.脱落酸抑制种子萌发,促进果实脱落,对植物都是不利的

解析:选D 由题图可知,糖槭休眠种子经过5 ℃湿沙分层堆积处理1个多月才解除休眠,开始时ABA含量最多,随后不断减少,GA在冷处理约40天内一直增加,说明ABA抑制种子萌发,GA促进种子萌发,两者在糖槭种子5 ℃湿沙分层堆积处理过程中存在拮抗作用,A正确;GA与CTK的含量在一定范围内均增加,且GA促进种子萌发,CTK促进细胞分裂,两者可能存在协同作用,B正确;糖槭种子经过5 ℃湿沙分层堆积处理后,种子后熟,萌发率显著提高,说明种皮透性增加,呼吸加快,代谢加快,C正确;脱落酸抑制种子萌发,促进果实脱落,有利于种子度过不利环境,D错误。

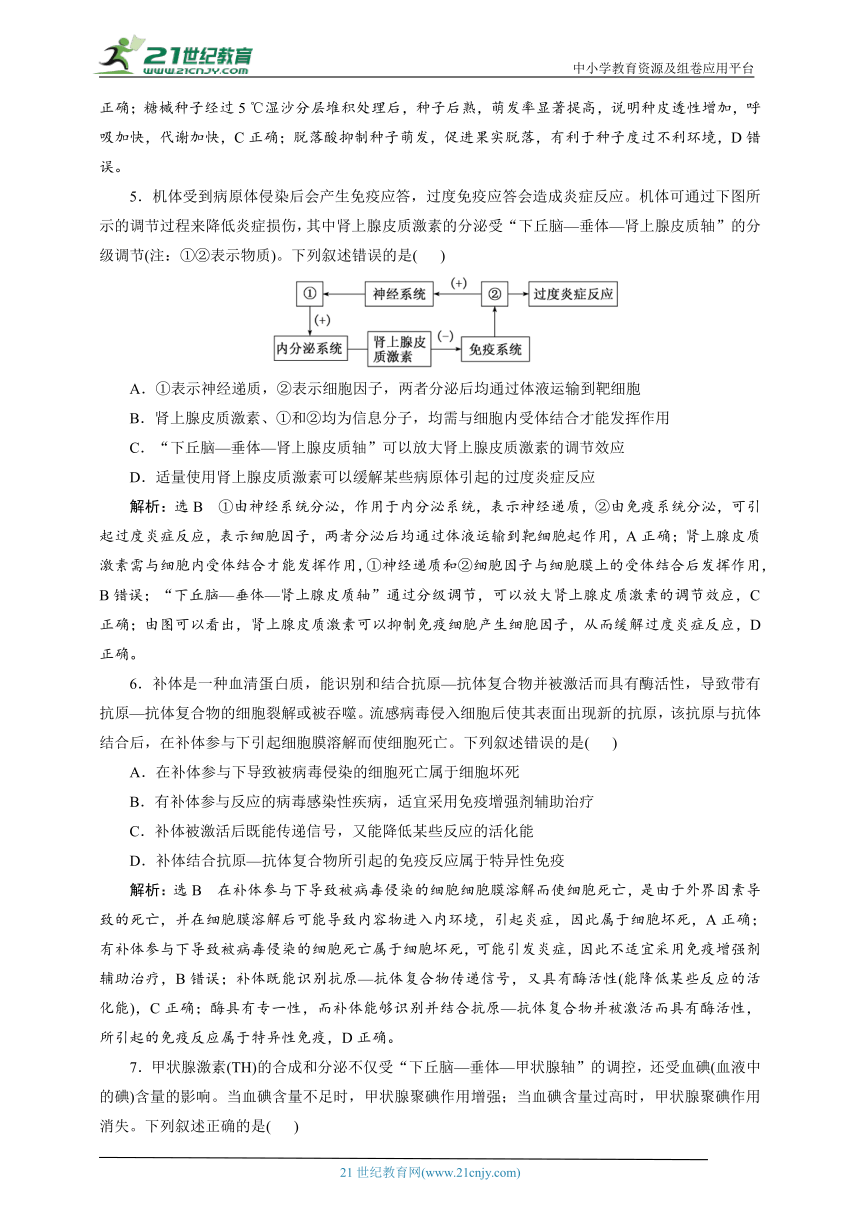

5.机体受到病原体侵染后会产生免疫应答,过度免疫应答会造成炎症反应。机体可通过下图所示的调节过程来降低炎症损伤,其中肾上腺皮质激素的分泌受“下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴”的分级调节(注:①②表示物质)。下列叙述错误的是( )

A.①表示神经递质,②表示细胞因子,两者分泌后均通过体液运输到靶细胞

B.肾上腺皮质激素、①和②均为信息分子,均需与细胞内受体结合才能发挥作用

C.“下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴”可以放大肾上腺皮质激素的调节效应

D.适量使用肾上腺皮质激素可以缓解某些病原体引起的过度炎症反应

解析:选B ①由神经系统分泌,作用于内分泌系统,表示神经递质,②由免疫系统分泌,可引起过度炎症反应,表示细胞因子,两者分泌后均通过体液运输到靶细胞起作用,A正确;肾上腺皮质激素需与细胞内受体结合才能发挥作用,①神经递质和②细胞因子与细胞膜上的受体结合后发挥作用,B错误;“下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴”通过分级调节,可以放大肾上腺皮质激素的调节效应,C正确;由图可以看出,肾上腺皮质激素可以抑制免疫细胞产生细胞因子,从而缓解过度炎症反应,D正确。

6.补体是一种血清蛋白质,能识别和结合抗原—抗体复合物并被激活而具有酶活性,导致带有抗原—抗体复合物的细胞裂解或被吞噬。流感病毒侵入细胞后使其表面出现新的抗原,该抗原与抗体结合后,在补体参与下引起细胞膜溶解而使细胞死亡。下列叙述错误的是( )

A.在补体参与下导致被病毒侵染的细胞死亡属于细胞坏死

B.有补体参与反应的病毒感染性疾病,适宜采用免疫增强剂辅助治疗

C.补体被激活后既能传递信号,又能降低某些反应的活化能

D.补体结合抗原—抗体复合物所引起的免疫反应属于特异性免疫

解析:选B 在补体参与下导致被病毒侵染的细胞细胞膜溶解而使细胞死亡,是由于外界因素导致的死亡,并在细胞膜溶解后可能导致内容物进入内环境,引起炎症,因此属于细胞坏死,A正确;有补体参与下导致被病毒侵染的细胞死亡属于细胞坏死,可能引发炎症,因此不适宜采用免疫增强剂辅助治疗,B错误;补体既能识别抗原—抗体复合物传递信号,又具有酶活性(能降低某些反应的活化能),C正确;酶具有专一性,而补体能够识别并结合抗原—抗体复合物并被激活而具有酶活性,所引起的免疫反应属于特异性免疫,D正确。

7.甲状腺激素(TH)的合成和分泌不仅受“下丘脑—垂体—甲状腺轴”的调控,还受血碘(血液中的碘)含量的影响。当血碘含量不足时,甲状腺聚碘作用增强;当血碘含量过高时,甲状腺聚碘作用消失。下列叙述正确的是( )

A.长期血碘含量不足会导致促甲状腺激素的分泌减少

B.下丘脑和甲状腺都可以通过激素来调节垂体的活动,但两种调节的效果相反

C.寒冷环境中,TH分泌增多并定向运输到靶细胞提高其代谢水平

D.甲状腺聚碘作用的变化是机体甲状腺激素含量维持相对稳定的唯一保证

解析:选B 长期血碘含量不足会导致甲状腺激素水平过低,促甲状腺激素的分泌增多,A错误。下丘脑通过分泌促甲状腺激素释放激素作用于垂体,促进其分泌促甲状腺激素;甲状腺分泌的甲状腺激素过多会作用于垂体,抑制其分泌促甲状腺激素,B正确。激素随血液运输到全身,但只作用于靶器官、靶细胞,而不会定向运输到靶器官、靶细胞,C错误。由题干信息可知,甲状腺激素(TH)的合成和分泌既受血碘含量的影响,还受“下丘脑—垂体—甲状腺轴”的调控,即甲状腺聚碘作用的变化不是机体甲状腺激素含量维持相对稳定的唯一保证,D错误。

8.糖耐量受损(IGT)是一种由正常血糖向糖尿病过渡的异常糖代谢状态,IGT人群表现为空腹血糖浓度正常、餐后血糖浓度升高异常。为了探究运动对IGT的干预情况,IGT受试者于餐后进行中等强度持续运动30 min,定时采样测定相关指标,结果如图。下列说法正确的是( )

A.对照组IGT人群胰岛B细胞受损导致胰岛素分泌不足

B.餐后适度运动可通过促进糖原的分解降低餐后血糖峰值

C.餐后适度运动促使IGT人群餐后胰岛素分泌的峰值提前

D.IGT人群的胰岛B细胞上葡萄糖受体敏感性提高

解析:选C 由题图可知,对照组胰岛素含量在进餐结束后持续上升,说明对照组IGT人群的胰岛B细胞可以正常分泌胰岛素,A错误;由运动组胰岛素曲线可知,运动时胰岛素含量升高,可以促进糖原合成,说明餐后适度运动可通过促进糖原的合成降低餐后血糖峰值,B错误;由运动组和对照组的胰岛素曲线可知,运动组胰岛素峰值出现在45 min左右,对照组胰岛素峰值出现在120 min左右,说明餐后适度运动促使IGT人群餐后胰岛素分泌的峰值提前,C正确;IGT人群餐后血糖浓度升高异常,说明IGT人群的胰岛B细胞上葡萄糖受体敏感性降低,从而使胰岛素分泌延迟,D错误。

9.下图表示不同环境条件下生物体的同化量在以下三项主要生命活动中分配的情况:①用于与其他物种争夺相同资源所消耗的能量;②用于避免被捕食所消耗的能量;③用于产生下一代所消耗的能量。下列叙述正确的是( )

A.生物体同化量的去向包括呼吸散失、用于自身生长发育和繁殖、流向分解者和下一营养级等

B.乙能量分配模式说明该物种与其他物种的生态位有较大重叠,有利于对环境资源的充分利用

C.竞争越激烈、被捕食压力越大,种群用于产生下一代的能量比例就越大

D.为防治农田鼠害,可引入鼠的天敌使其能量分配向情况丙转变,从而降低鼠的环境容纳量

解析:选D 生物体同化量的去向包括呼吸散失、分解者分解利用、未被利用、流向下一营养级等,但最高营养级的能量并不流入下一营养级,A错误;乙为高竞争影响,说明该物种与其他物种的生态位有较大重叠,导致与其他生物的竞争非常激烈,不利于对环境资源的充分利用,B错误;由题图可知,竞争越激烈、被捕食压力越大,消耗的能量就越多,导致种群用于产生下一代的能量比例就越小,C错误;为防治农田鼠害,可引入天敌,使鼠的能量分配向情况丙转变,使种群用于产生下一代的能量比例减少,从而降低鼠的环境容纳量,D正确。

10.某公园内一条河的河床建有如图所示的人工湿地,在该人工湿地中引入满江红、芦苇、水芹和凤眼莲等水生植物。以下说法不正确的是( )

A.人工湿地内的所有生物构成的生态系统,具有蓄洪防旱、净化水质、调节气候等生态功能

B.出水口水样中可溶性有机物浓度显著下降的主要原因是湿地中的分解者将有机物分解为无机物

C.人工湿地受到轻微污染后通过自身的净化作用,仍能够保持原来的状态的能力称为抵抗力稳定性

D.在人工湿地的进水口到出水口的不同位置,选择种植不同的湿地植物,体现了群落的水平结构

解析:选A 人工湿地内的所有生物和它的非生物环境构成的生态系统,具有蓄洪防旱、净化水质、调节气候等生态功能,A 错误;分解者能将有机物分解为无机物,故出水口水样中可溶性有机物浓度显著下降的主要原因是湿地中的分解者将有机物分解为无机物,B 正确;生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构和功能保持原状(不受损害)的能力,叫作抵抗力稳定性,故人工湿地受到轻微污染后通过自身的净化作用,仍能够保持原来的状态的能力称为抵抗力稳定性,C正确;在人工湿地的进水口到出水口的不同位置,选择种植不同的湿地植物,体现了群落的水平结构,D正确。

11.三江源是中国生态环境安全和水源涵养的关键地区,由于气候变化和人类不合理地开发利用,三江源地区生态环境恶化,严重影响了畜牧业的可持续发展,为此该地区实施了大幅度的减畜工作。下图为三江源地区实施减畜工程前后载畜压力指数(草地现实载畜量与草地理论载畜量的比值)的变化。下列说法不正确的是( )

A.现实载畜量高于理论载畜量使草场退化,违背了生态工程的协调原理

B.修复草场过程中可种植各种灌木和乔木以提高其抵抗力稳定性

C.减畜工程使草地产草量提高,进而使草地载畜压力指数降低,但仍处于超载状态

D.该实例体现了人类活动可以改变群落演替的方向和速度

解析:选B 现实载畜量高于理论载畜量超过了草场的最大承载量,因而使草场退化,这违背了生态工程的协调原理,A正确;修复草场过程中应遵循生态工程的协调原理,结合该地区特殊的环境条件,种植有较高生态适应性的当地植物等,以提高其稳定性,B错误;减畜工程有利于草地恢复生长,使草地产草量提高,同时也使草地载畜压力指数降低,但由题图可知,减畜后压力指数大于1,仍处于超载状态,C正确;不合理的开发和利用以及减畜工程都体现了人类活动可以改变群落演替的方向和速度,D正确。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

生物高考二轮复习考前热身训练

(四) 生命观念之“稳态与平衡观”

1.神经元死亡是阿尔茨海默病(AD)主要发病机制之一,睡眠障碍和昼夜节律失调是阿尔茨海默病(AD)患者的先兆症状,褪黑素(MT)主要是由人体的松果体产生的一种激素,能够缩短入睡时间,减少睡眠中觉醒次数,其分泌具有昼夜节律性,调节过程如下图。下列叙述错误的是( )

A.从接收光周期信号到改善睡眠质量的过程中,调节方式为神经—体液调节

B.在调节过程中,视网膜属于感受器,松果体属于效应器

C.睡前长时间看手机,MT分泌量降低,难以入睡

D.补充外源MT并未改善AD患者的睡眠质量和昼夜节律性,是因为MT受体的改变

解析:选D 从接收光周期信号到改善睡眠质量的过程中,首先通过神经调节使松果体分泌MT,而后MT通过体液进行运输,作用于靶器官或靶细胞进而调节睡眠,该过程的调节方式为神经—体液调节,A正确;在调节过程中,视网膜属于感受器,下丘脑视交叉上核(SCN)为神经中枢,松果体属于效应器,B正确;睡前长时间看手机,MT分泌量降低,会延长入睡时间,导致难以入睡,C正确;补充外源MT并未改善AD患者的睡眠质量和昼夜节律性,可能是患者的MT受体改变,也可能是反馈抑制导致内源MT含量并未发生明显变化,D错误。

2.肿瘤细胞表面的PD L1能与细胞毒性T细胞上的受体PD 1结合,抑制T细胞的活性,实现免疫逃逸。进一步研究发现,肿瘤细胞还可以通过裂解或分泌向细胞外释放PD L1,有的PD L1在内环境中游离存在,有的PD L1存在于胞外囊泡(外泌体)表面,已证明PD L1的外泌体可以抑制抗肿瘤免疫应答。下列说法错误的是( )

A.阻断PD 1/PD L1信号通路,可增强细胞毒性T细胞的免疫效应

B.免疫细胞到达肿瘤前被外泌体免疫抑制,有利于肿瘤细胞发生转移

C.在癌症治疗前期,细胞毒性T细胞的免疫作用增强可使游离PD L1减少

D.游离的PD L1可作为肿瘤标记物用于肿瘤及肿瘤愈后的检测

解析:选C 肿瘤细胞表面的PD L1通过与细胞毒性T细胞表面的PD 1特异性结合,抑制T细胞的活性,从而逃避免疫系统的攻击,所以阻断PD 1/PD L1信号通路,可增强细胞毒性T细胞的免疫效应,A正确;肿瘤细胞通过裂解或分泌向细胞外释放PD L1,可以抑制抗肿瘤免疫应答,则有利于肿瘤细胞发生转移,B正确;由题意可知,PD L1是一种抗原,在癌症治疗前期,体液免疫作用增强可使游离PD L1减少,C错误;肿瘤细胞通过裂解或分泌向细胞外释放PD L1,则游离的PD L1可作为肿瘤标记物用于肿瘤及肿瘤愈后的检测,D正确。

3.NO是一种不储存于囊泡中的神经递质,作为逆行信使参与突触间信号的传递,其在突触前膜内可引起Glu持续释放,作用机理如图所示。下列叙述错误的是( )

A.Glu持续释放是负反馈调节的结果

B.NO通过扩散在细胞间和细胞内进行信号传递

C.突触间隙中Ca2+浓度升高有利于突触后膜释放NO

D.该过程可体现细胞膜具有控制物质进出和进行细胞间信息交流的功能

解析:选A Glu持续释放是一系列信号传导的结果,该过程中Glu由突触前膜释放后作用于突触后膜,经信号传导促进NO释放,NO由突触后膜释放后又作用于突触前膜中的突触小泡,促进Glu释放,该过程属于正反馈调节,A错误;NO是气体小分子,通过扩散在细胞间和细胞内进行信号传递,发挥作为神经递质的作用,B正确;结合图示可以看出,突触间隙中Ca2+浓度升高,可以使Ca2+通过NMDA流入突触后膜增多,从而促进NO的释放,C正确;NO作为神经递质,进入突触前膜后,促进Glu释放到突触间隙,并与突触后膜上相应受体结合,引起突触后膜离子通透性改变,进而可使兴奋时间延长和兴奋作用增强,可见,该过程可体现细胞膜具有控制物质进出和进行细胞间信息交流的功能,D正确。

4.有些种子离开母本后,必须经过一段时间才能达到生理上的成熟,叫作后熟作用。研究发现糖槭休眠种子经过5 ℃湿沙分层堆积处理1个多月才能萌发。开始时脱落酸(ABA)含量很高,后来迅速下降,细胞分裂素(CTK)首先上升,接着是赤霉素(GA)先上升再下降,如图所示。下列说法不正确的是( )

A.在糖槭种子5 ℃湿沙分层堆积处理过程中,ABA与GA存在拮抗作用

B.在糖槭种子5 ℃湿沙分层堆积处理过程中,GA与CTK可能存在协同作用

C.糖槭种子经过5 ℃湿沙分层堆积处理后萌发,呼吸加快,代谢加快

D.脱落酸抑制种子萌发,促进果实脱落,对植物都是不利的

解析:选D 由题图可知,糖槭休眠种子经过5 ℃湿沙分层堆积处理1个多月才解除休眠,开始时ABA含量最多,随后不断减少,GA在冷处理约40天内一直增加,说明ABA抑制种子萌发,GA促进种子萌发,两者在糖槭种子5 ℃湿沙分层堆积处理过程中存在拮抗作用,A正确;GA与CTK的含量在一定范围内均增加,且GA促进种子萌发,CTK促进细胞分裂,两者可能存在协同作用,B正确;糖槭种子经过5 ℃湿沙分层堆积处理后,种子后熟,萌发率显著提高,说明种皮透性增加,呼吸加快,代谢加快,C正确;脱落酸抑制种子萌发,促进果实脱落,有利于种子度过不利环境,D错误。

5.机体受到病原体侵染后会产生免疫应答,过度免疫应答会造成炎症反应。机体可通过下图所示的调节过程来降低炎症损伤,其中肾上腺皮质激素的分泌受“下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴”的分级调节(注:①②表示物质)。下列叙述错误的是( )

A.①表示神经递质,②表示细胞因子,两者分泌后均通过体液运输到靶细胞

B.肾上腺皮质激素、①和②均为信息分子,均需与细胞内受体结合才能发挥作用

C.“下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴”可以放大肾上腺皮质激素的调节效应

D.适量使用肾上腺皮质激素可以缓解某些病原体引起的过度炎症反应

解析:选B ①由神经系统分泌,作用于内分泌系统,表示神经递质,②由免疫系统分泌,可引起过度炎症反应,表示细胞因子,两者分泌后均通过体液运输到靶细胞起作用,A正确;肾上腺皮质激素需与细胞内受体结合才能发挥作用,①神经递质和②细胞因子与细胞膜上的受体结合后发挥作用,B错误;“下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴”通过分级调节,可以放大肾上腺皮质激素的调节效应,C正确;由图可以看出,肾上腺皮质激素可以抑制免疫细胞产生细胞因子,从而缓解过度炎症反应,D正确。

6.补体是一种血清蛋白质,能识别和结合抗原—抗体复合物并被激活而具有酶活性,导致带有抗原—抗体复合物的细胞裂解或被吞噬。流感病毒侵入细胞后使其表面出现新的抗原,该抗原与抗体结合后,在补体参与下引起细胞膜溶解而使细胞死亡。下列叙述错误的是( )

A.在补体参与下导致被病毒侵染的细胞死亡属于细胞坏死

B.有补体参与反应的病毒感染性疾病,适宜采用免疫增强剂辅助治疗

C.补体被激活后既能传递信号,又能降低某些反应的活化能

D.补体结合抗原—抗体复合物所引起的免疫反应属于特异性免疫

解析:选B 在补体参与下导致被病毒侵染的细胞细胞膜溶解而使细胞死亡,是由于外界因素导致的死亡,并在细胞膜溶解后可能导致内容物进入内环境,引起炎症,因此属于细胞坏死,A正确;有补体参与下导致被病毒侵染的细胞死亡属于细胞坏死,可能引发炎症,因此不适宜采用免疫增强剂辅助治疗,B错误;补体既能识别抗原—抗体复合物传递信号,又具有酶活性(能降低某些反应的活化能),C正确;酶具有专一性,而补体能够识别并结合抗原—抗体复合物并被激活而具有酶活性,所引起的免疫反应属于特异性免疫,D正确。

7.甲状腺激素(TH)的合成和分泌不仅受“下丘脑—垂体—甲状腺轴”的调控,还受血碘(血液中的碘)含量的影响。当血碘含量不足时,甲状腺聚碘作用增强;当血碘含量过高时,甲状腺聚碘作用消失。下列叙述正确的是( )

A.长期血碘含量不足会导致促甲状腺激素的分泌减少

B.下丘脑和甲状腺都可以通过激素来调节垂体的活动,但两种调节的效果相反

C.寒冷环境中,TH分泌增多并定向运输到靶细胞提高其代谢水平

D.甲状腺聚碘作用的变化是机体甲状腺激素含量维持相对稳定的唯一保证

解析:选B 长期血碘含量不足会导致甲状腺激素水平过低,促甲状腺激素的分泌增多,A错误。下丘脑通过分泌促甲状腺激素释放激素作用于垂体,促进其分泌促甲状腺激素;甲状腺分泌的甲状腺激素过多会作用于垂体,抑制其分泌促甲状腺激素,B正确。激素随血液运输到全身,但只作用于靶器官、靶细胞,而不会定向运输到靶器官、靶细胞,C错误。由题干信息可知,甲状腺激素(TH)的合成和分泌既受血碘含量的影响,还受“下丘脑—垂体—甲状腺轴”的调控,即甲状腺聚碘作用的变化不是机体甲状腺激素含量维持相对稳定的唯一保证,D错误。

8.糖耐量受损(IGT)是一种由正常血糖向糖尿病过渡的异常糖代谢状态,IGT人群表现为空腹血糖浓度正常、餐后血糖浓度升高异常。为了探究运动对IGT的干预情况,IGT受试者于餐后进行中等强度持续运动30 min,定时采样测定相关指标,结果如图。下列说法正确的是( )

A.对照组IGT人群胰岛B细胞受损导致胰岛素分泌不足

B.餐后适度运动可通过促进糖原的分解降低餐后血糖峰值

C.餐后适度运动促使IGT人群餐后胰岛素分泌的峰值提前

D.IGT人群的胰岛B细胞上葡萄糖受体敏感性提高

解析:选C 由题图可知,对照组胰岛素含量在进餐结束后持续上升,说明对照组IGT人群的胰岛B细胞可以正常分泌胰岛素,A错误;由运动组胰岛素曲线可知,运动时胰岛素含量升高,可以促进糖原合成,说明餐后适度运动可通过促进糖原的合成降低餐后血糖峰值,B错误;由运动组和对照组的胰岛素曲线可知,运动组胰岛素峰值出现在45 min左右,对照组胰岛素峰值出现在120 min左右,说明餐后适度运动促使IGT人群餐后胰岛素分泌的峰值提前,C正确;IGT人群餐后血糖浓度升高异常,说明IGT人群的胰岛B细胞上葡萄糖受体敏感性降低,从而使胰岛素分泌延迟,D错误。

9.下图表示不同环境条件下生物体的同化量在以下三项主要生命活动中分配的情况:①用于与其他物种争夺相同资源所消耗的能量;②用于避免被捕食所消耗的能量;③用于产生下一代所消耗的能量。下列叙述正确的是( )

A.生物体同化量的去向包括呼吸散失、用于自身生长发育和繁殖、流向分解者和下一营养级等

B.乙能量分配模式说明该物种与其他物种的生态位有较大重叠,有利于对环境资源的充分利用

C.竞争越激烈、被捕食压力越大,种群用于产生下一代的能量比例就越大

D.为防治农田鼠害,可引入鼠的天敌使其能量分配向情况丙转变,从而降低鼠的环境容纳量

解析:选D 生物体同化量的去向包括呼吸散失、分解者分解利用、未被利用、流向下一营养级等,但最高营养级的能量并不流入下一营养级,A错误;乙为高竞争影响,说明该物种与其他物种的生态位有较大重叠,导致与其他生物的竞争非常激烈,不利于对环境资源的充分利用,B错误;由题图可知,竞争越激烈、被捕食压力越大,消耗的能量就越多,导致种群用于产生下一代的能量比例就越小,C错误;为防治农田鼠害,可引入天敌,使鼠的能量分配向情况丙转变,使种群用于产生下一代的能量比例减少,从而降低鼠的环境容纳量,D正确。

10.某公园内一条河的河床建有如图所示的人工湿地,在该人工湿地中引入满江红、芦苇、水芹和凤眼莲等水生植物。以下说法不正确的是( )

A.人工湿地内的所有生物构成的生态系统,具有蓄洪防旱、净化水质、调节气候等生态功能

B.出水口水样中可溶性有机物浓度显著下降的主要原因是湿地中的分解者将有机物分解为无机物

C.人工湿地受到轻微污染后通过自身的净化作用,仍能够保持原来的状态的能力称为抵抗力稳定性

D.在人工湿地的进水口到出水口的不同位置,选择种植不同的湿地植物,体现了群落的水平结构

解析:选A 人工湿地内的所有生物和它的非生物环境构成的生态系统,具有蓄洪防旱、净化水质、调节气候等生态功能,A 错误;分解者能将有机物分解为无机物,故出水口水样中可溶性有机物浓度显著下降的主要原因是湿地中的分解者将有机物分解为无机物,B 正确;生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构和功能保持原状(不受损害)的能力,叫作抵抗力稳定性,故人工湿地受到轻微污染后通过自身的净化作用,仍能够保持原来的状态的能力称为抵抗力稳定性,C正确;在人工湿地的进水口到出水口的不同位置,选择种植不同的湿地植物,体现了群落的水平结构,D正确。

11.三江源是中国生态环境安全和水源涵养的关键地区,由于气候变化和人类不合理地开发利用,三江源地区生态环境恶化,严重影响了畜牧业的可持续发展,为此该地区实施了大幅度的减畜工作。下图为三江源地区实施减畜工程前后载畜压力指数(草地现实载畜量与草地理论载畜量的比值)的变化。下列说法不正确的是( )

A.现实载畜量高于理论载畜量使草场退化,违背了生态工程的协调原理

B.修复草场过程中可种植各种灌木和乔木以提高其抵抗力稳定性

C.减畜工程使草地产草量提高,进而使草地载畜压力指数降低,但仍处于超载状态

D.该实例体现了人类活动可以改变群落演替的方向和速度

解析:选B 现实载畜量高于理论载畜量超过了草场的最大承载量,因而使草场退化,这违背了生态工程的协调原理,A正确;修复草场过程中应遵循生态工程的协调原理,结合该地区特殊的环境条件,种植有较高生态适应性的当地植物等,以提高其稳定性,B错误;减畜工程有利于草地恢复生长,使草地产草量提高,同时也使草地载畜压力指数降低,但由题图可知,减畜后压力指数大于1,仍处于超载状态,C正确;不合理的开发和利用以及减畜工程都体现了人类活动可以改变群落演替的方向和速度,D正确。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录