人教鄂教版三年级下册科学第三单元教学设计 课时练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 人教鄂教版三年级下册科学第三单元教学设计 课时练习(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 24.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教鄂教版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-03-30 09:07:31 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

人教鄂教版三年级下册第三单元教学设计+课时练习(含答案)

教材版本 人教鄂教版 单元(或主题)名称 周围的空气

单元目标 #

一、单元教学目标概述对于人教鄂教版三年级下册科学第三单元的教学,我们的主要目标是培养学生对自然界的基本认识,激发他们的好奇心和探究欲望,同时,通过实践操作和观察活动,培养学生的实验能力和科学思维。知识与技能目标理解基本科学概念:学生应能理解和掌握本单元涉及的基本科学概念,如植物的生长过程、动物的习性、物质的溶解等。

2.掌握实验技能:通过亲手进行实验学生应能掌握基本的实验操作技能,如观察记录、简单实验设计等。

3.培养观察和分析能力: 通过对实验现象的观察和分析,培养学生的观察力和分析问题的能力。

三、过程与方法目标科学探究过程:引导学生经历科学探究的完整过程,包括提出问题、做出假设、设计实验、进行实验、分析数据、得出结论等。

2.合作学习: 鼓励学生通过小组讨论、合作实验等方式, 培养合作学习和交流的能力。 四、情感、态度与价值观目标1.激发科学兴趣: 通过丰富多样的教学内容和活动, 激发学生对科学的兴趣和热爱。

2.培养科学精神: 引导学生树立科学的世界观和方法论,培养尊重事实、勇于探索的科学精神。

3。环保意识的培养: 结合教学内容,培养学生的环保意识和责任感。

第9课《哪里有空气》教学设计

教学目标:

1.知识与技能:

*使学生深入理解空气的存在及其无处不在的特性,掌握空气的基本属性。

*引导学生通过观察和实验,发现空气的存在,理解空气对日常生活的影响。

2.过程与方法:

*培养学生观察、实验和记录数据的能力,提高他们的实践操作能力。

*提高学生分析问题和解决问题的能力,发展他们的科学思维。

3.情感态度与价值观:

*激发学生对自然现象的好奇心和探索欲望,培养他们的科学素养。

*通过团队合作,培养学生的团队精神和沟通能力。

二、

教学重难点

重点:通过实验和观察,深入理解空气的存在和特性,掌握空气的基本属性。

难点:引导学生自主设计实验,通过实际操作,探索空气的存在,理解空气的重要性。

三、教学过程

学习活动 设计意图

(一)情境导入 通过播放一个生动有趣的空气科普视频,吸引学生的注意力,激发他们的好奇心。

(二)探究活动 1.提问:“你们在生活中感受到空气的存在了吗 你们知道空气在哪里吗 "引导学生思考并分享自己的感受。

2.提出问题:向学生提出具体问题:“我们如何证明空气的存在 空气有哪些特性 "引导学生思考并准备进行实验。

3.观察与实验

实验一:将纸片放入透明玻璃杯中,迅速倒置玻璃杯,观察纸片是否掉落。引导思考纸片为什么不会掉落,引出空气有重量和占据空间的概念。

实验二:将吸管插入水中,吹气,观察水面上是否有气泡冒出。通过这一实验让学生理解空气占据空间并可以被压缩。

实验三:让学生用塑料袋捕捉空气,感受空气的存在,并尝试挤压塑料袋,观察空气的变化,理解空气可以被压缩。 4.讨论与交流

引导学生分享实验结果,讨论空气的特性,如重量、占据空间和可压缩性。

大教师总结空气的存在和特性,并强调空气对生物的重要性,如呼吸、植物生长等。

5.拓展活动

布置拓展任务,让学生在家中寻找不同的地方,如室内、室外、高山、海边等,用塑料袋捕捉空气,记录并观察不同地方的空气是否有差异,如温度、湿度等。

鼓励学生与家长一起完成拓展任务,增强亲子互动,同时加深对空气特性的理解。

(四)知识总结 总结本节课的学习内容,强调空气的重要性和无处不在的特性。大鼓励学生继续观察生活中的科学现象,培养科学思维,勇于探索未知。

板书设计

课时练习

下面现象中,可以证明空气存在的,请画“v”,不能证明空气存在的,请画“X”

2、选择题。(把正确答案的序号填在相应的括号里)

(1).海绵放人水中会冒气泡,说明( )

①水中有空气 ②海绵中有空气

③海绵在吸水 ④海绵与水接触产生了空气

(2).下面物品中,装不了空气的是( )

①塑料袋 ②皮球

③纱网 ④玻璃瓶

(3).下面行动中,不能让我们感受到空气存在的是( )

①跑步 ②骑自行车

③眨眼 ④累了喘气

3、下面哪些动物说得对 对的画“√”,错的画“X”

(1)、用孔明灯可以证明空气的存在。( )

(2)、降落伞下降的快慢只与伞面大小有关。( )

(3)、粉笔放入水中会冒气池,说明粉笔中也有空气。( )

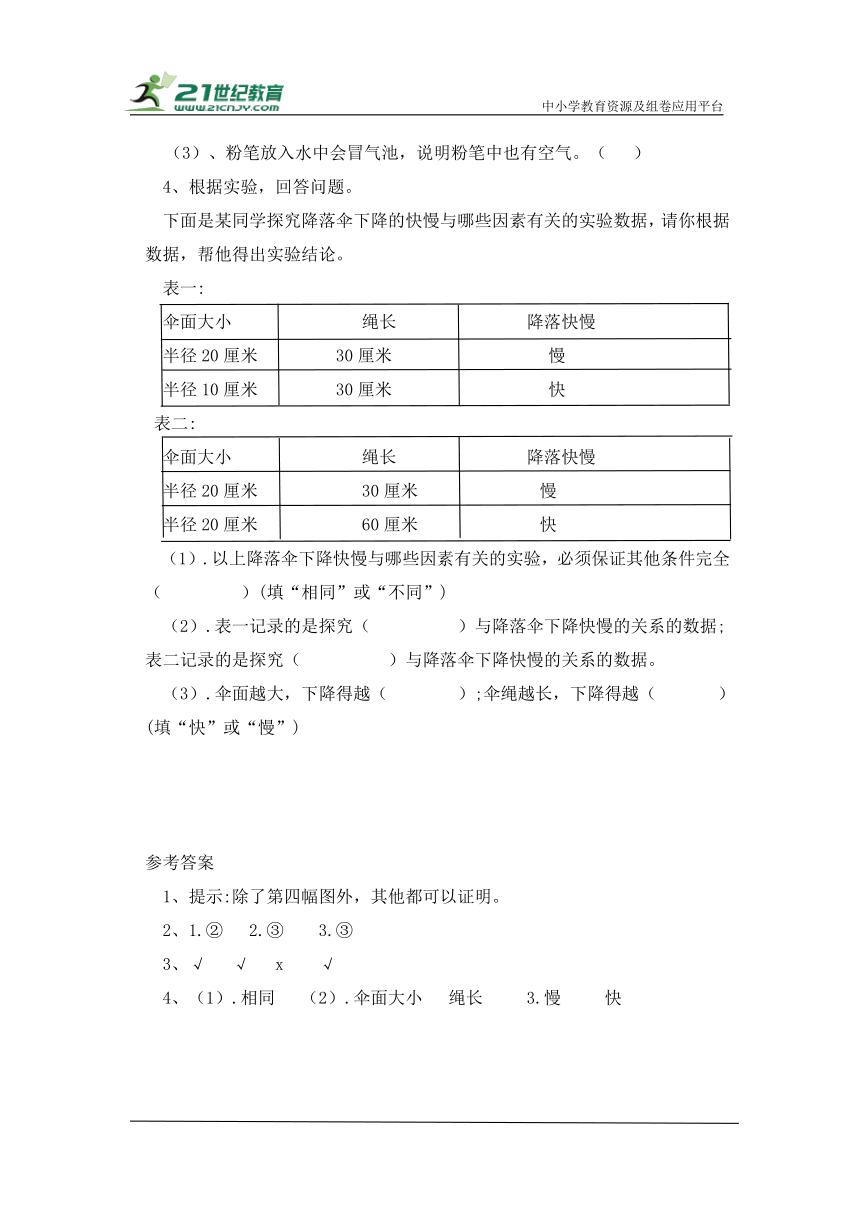

4、根据实验,回答问题。

下面是某同学探究降落伞下降的快慢与哪些因素有关的实验数据,请你根据数据,帮他得出实验结论。

表一:

伞面大小 绳长 降落快慢

半径20厘米 30厘米 慢

半径10厘米 30厘米 快

表二:

伞面大小 绳长 降落快慢

半径20厘米 30厘米 慢

半径20厘米 60厘米 快

(1).以上降落伞下降快慢与哪些因素有关的实验,必须保证其他条件完全( )(填“相同”或“不同”)

(2).表一记录的是探究( )与降落伞下降快慢的关系的数据;表二记录的是探究( )与降落伞下降快慢的关系的数据。

(3).伞面越大,下降得越( );伞绳越长,下降得越( )(填“快”或“慢”)

参考答案

1、提示:除了第四幅图外,其他都可以证明。

2、1.② 2.③ 3.③

3、√ √ x √

4、(1).相同 (2).伞面大小 绳长 3.慢 快

第10课《空气有质量吗》教学设计

教学目标

1.知识与技能:

*学生能够理解空气是有质量的,并了解空气质量的概念和单位。

*学生能够掌握通过实验验证空气是否有质量的方法,并能够准确记录和分析实验数据。

2.过程与方法:

*学生能够通过观察和实验,培养科学探究的能力,学会使用简单的实验器材进行科学探究。

*学生能够学会如何收集和分析数据,从而得出结论,培养科学思维能力和团队协作精神。

3.情感、态度与价值观:

*激发学生对自然现象的好奇心和探究欲,培养学生对科学的热爱和兴趣。

*通过实验和讨论,培养学生的实验精神、科学态度和团队协作精神。

二、教学重难点

重点:通过实验验证空气有质量,并理解空气质昌的概念和单位。

难点:如何准确测量空气的质量,并通过实验数据得出科学的结论。

三、教学过程

学习活动 设计意图

(一)情境导入 1、去超市购买蔬菜、水果,用什么工具能称出它们的质量?2、动手称一称:一个苹果、一杯食用油的质量。记录称量结果:一个苹果的质量是_______克,一杯食用油的质量是_______克。3、苹果是固体,食用油是液体。固体和液体都有质量,空气是气体,气体也有质量吗?

(二)探究活动 1教师通过提问引发学生思考:“空气有质量吗 "让学生表达自己的看法和想法。

教师简要介绍空气的概念和特性,为后续实验打下基础。

2.探究实验

教师演示实验:将气球挂在简易天平一端,另一端放置不同质量的砝码,让学生观察天平的变化,初步感知空气的质量。

学生分组进行实验,每组领取实验器材,进行实验并记录实验数据。教师在实验过程中巡视指导,关注学生操作是否规范,是否准确记录数据。

学生将实验数据记录在实验记录表上,并进行讨论和分析,得出结论:空气有质量。教师在讨论环节鼓励学生大胆发表自己的见解,促进思维碰撞。知识拓展

教师介绍空气质量的概念和单位,让学生更深入地了解空气质量的相关知识。

教师引导学生讨论空气质量在日常生活中的应用,如空气浮力等,让学生感受到科学知识与生活的紧密联系。

4.课堂小结

教师总结实验结果,强调空气是有质量的,并让学生复述实验结果和结论。

教师鼓励学生在生活中多观察、多思考,发现更多的科学现象,培养科学探究的能力。

5.作业布置教师布置实验报告作业,要求学生设计一个实验,测量不同体积的空气的质量,并写下实验报告。

学生在完成实验报告的过程中,进一步巩固所学知识,培养实验能力和科学探究精神。

(四)知识总结 通过这节课的学习,我们知道空气有质量,空气的质量是可以测量的。了解了天平结构,学会使用天平方法。

板书设计

四、课时练习

1、下面哪些动物说得对 对的画“√",错的画““X”

(1)、空气有一定的质量,但是质量很轻。( )

(2)、使用天平时,放砝码不需要借助其他工具,直接用手拿,放入托盘中。( )

(3)、天平的左托盘放砝码,右托盘放称量物。( )

(4)、使用天平时,称量物体的质量就是砝码的总质量加上游码所示的质量。( )

(5)气球吹大后和原来相比较要重一些。( )

(6)最早证明空气有质量的人是伽利略。( )

2、在括号里写出下面天平各部分的名称。

给下面的实验步骤排序。(填序号)

①往右侧托盘放人一些豆子,使杠杆天平恢复到平衡状态。

②让没有充气的皮球和一杯沙子平衡。

③将皮球充足气,再放人托盘中。

正确的顺序:( )一→( )→( )

参考答案

√ × × √ √ √

提示:可以参照教材31页

② ③ ①

第11课《空气占据空间吗》教学设计

教学目标

知识与技能

1.学生能够理解空气是一种物质,具有占据空间的特性,并能够在日常生活中识别和应用这一特性。

2.学生能够通过实验观察并描述空气占据空间的现象,并学会运用简单的科学实验验证自己的假设。

过程与方法:

1,通过观察、实验和讨论,培养学生的观察,能力和实验操作能力,提高学生的科学探究能力。

2.引导学生运用科学方法进行探究,如:提出问题、设计实验、观察记录、分析数据、得出结论等,并学会记录和分析实验数据。

情感、态度与价值观:

激发学生对科学现象的好奇心和探究欲,培养学生的科学素养和科学精神。

2、培养学生尊重实验事实、严谨求实的科学态度,以及合作与分享的精神。

教学重难点:

重点:理解空气占据空间的特性,并能够在生活中应用这一特性。

难点:通过实验观察和描述空气占据空间的现象,理解空气作为一种物质同样具有占据空间的特性。

三、教学过程

学习活动 设计意图

(一)情境导入 一、导入新课

1.通过多媒体课件展示生活中的实例,如:轮胎充气、气球膨胀、吸管吸饮料等,引出空气占据空间的话题。

2.提问学生:“你们知道为什么轮胎要充气吗 为什么气球会膨胀 吸管为什么能吸到饮料 "引发学生思考,并引出本节课的主题一-空气占据空间吗

(二)探究活动 二、新课探究

1.实验演示:教师使用透明玻璃杯、水和塑料吸管,展示空气占据空间的实验。首先,将杯子装满水,然后迅速插入吸管,让学生观察水不能进入吸管的现象。接

着,教师可以引导学生思考为什么水不能进入吸管,从而引出空气占据空间的概念。

2.学生分组实验:每组学生按照教师指导进行实验,观察并记录实验结果。教师可以设置不同的实验条件,如:将吸管插入不同深度的水中,或改变插入吸管的速度等,以让学生更全面地了解空气占据空间的现象。同时,教师巡视指导,确保学生正确操作并注意安全。

3.讨论交流:学生分享实验观察结果,讨论空气占据空间的原因。教师可以引导学生从物质占据空间的角度去理解空气占据空间的现象,并让学生思考空气作为一种物质与其他物质在占据空间方面的异同点。

三、知识拓展

1.多媒体展示:通过多媒体课件展示更多关于空气占据空间的实验和现象,如:用橡皮泥封住瓶口,将纸巾放入瓶中,然后迅速将瓶子倒立放入水中,观察纸巾不湿的现象;将气球吹气后系紧,然后放入水中观察现象等。这些实验可以帮助学生更深入地理解空气占据空间的特性。

2.学生讨论:学生根据展示内容进行讨论,进一步加深对空气占据空间特性的理解。教师可以引导学生思考这些实验背后的科学原理,并让学生尝试用所学知识解

释这些现象。

四、总结提升

1.教师总结:总结空气占据空间的特性和相关实验现象,强调空气作为一种物质同样具有占据空间的特性。同时,教师可以引导学生思考空气占据空间在日常生活中引导学生思考空气占据空间在日常生活中的应用和重要性。

2.拓展延伸:鼓励学生在生活中寻找更多与空气占据空间相关的实例,并尝试用所学知识进行解释。此外,教师还可以引导学生思考如何利用空气占据空间的特性来解决实际问题或进行创意设计。

(四)知识总结 通过这节课的学习,我们知道空气占据一定的空间,知道空气占据空间的性质在生活中有广泛的应用。

板书设计

四、课时练习

一、判断题。(正确的画“√",错误的画“X”)

(1).空气看不见、摸不着,不占据空间。( )

(2).倒掉杯子里的水后,杯子里就没有任何物质了。( )

(3).空气不仅存在,而且占据空间。( )

(4).空气能占据空间,但没有固定的形状。( )

(5).《乌鸦喝水》的故事中,乌鸦利用了空气占据空间的原理。( )

2、选择题。(把正确答案的序号填在相应的括号里)

(1).把纸团寒在杯子底部,然后把杯子竖直地倒扣在水槽中,纸团( )。

①不会变湿 ②会变湿

③会变干 ④一半会变湿

2.给气球充气,气球变大了。再把气球的口松开,气球又变小了。这说明( )

①空气没有气味 ②空气是透明的

③空气没有味道 ④空气会占据一定的空间

(3).把一个气球放人细口瓶里,并用气球的口套住瓶口,用力从气球口吹气,下面说法正确的是( )

①气球可以吹大到整个瓶子 ②气球只能吹大到一定程度

③气球完全不能被吹大 ④软一点的气球可以吹大到整个瓶子

3、生活中的哪些事物运用了空气占据空间的性质 请画“√"。

实验题。

(1).在瓶中装半瓶水,瓶口用胶寒密封,A、B是两根吸管(如下图),如果从B管往里吹气,能观察到什么现象 解释一下产生这种现象的原因。

(2).如图,在空气占据空间实验中,做了如下三组实验。

实验A:杯底放有纸 实验B:杯子漏气 实验C:打气筒打气

①在实验A中,我们看到杯底的( )。

②在实验B中,我们看到杯底钻了一个小孔后,水挤占了( )。

③在实验C中,用打气筒往小孔中打气后,( )又把水占据的空间给占据了。

④从上述三组实验中,可以得出( ),水和空气占据空间是可以相互转换的。

参考答案

1.X X √ √ X

2、(1)① (2).④ (3).②

3、提示:第一、三、四、五幅图都运用了空气占据空间的性质。

4、(1).当进人瓶中的空气达到一定量时,水会从A管流出。瓶内的空间是一定的,向瓶内吹气时,空气不能从任何地方流出,只能占据水的空间,水有流动性,会从A管流出。

(2).①纸不湿

②空气占据的空间

③空气

④空气可以占据空间

人教鄂教版三年级下册第三单元教学设计+课时练习(含答案)

教材版本 人教鄂教版 单元(或主题)名称 周围的空气

单元目标 #

一、单元教学目标概述对于人教鄂教版三年级下册科学第三单元的教学,我们的主要目标是培养学生对自然界的基本认识,激发他们的好奇心和探究欲望,同时,通过实践操作和观察活动,培养学生的实验能力和科学思维。知识与技能目标理解基本科学概念:学生应能理解和掌握本单元涉及的基本科学概念,如植物的生长过程、动物的习性、物质的溶解等。

2.掌握实验技能:通过亲手进行实验学生应能掌握基本的实验操作技能,如观察记录、简单实验设计等。

3.培养观察和分析能力: 通过对实验现象的观察和分析,培养学生的观察力和分析问题的能力。

三、过程与方法目标科学探究过程:引导学生经历科学探究的完整过程,包括提出问题、做出假设、设计实验、进行实验、分析数据、得出结论等。

2.合作学习: 鼓励学生通过小组讨论、合作实验等方式, 培养合作学习和交流的能力。 四、情感、态度与价值观目标1.激发科学兴趣: 通过丰富多样的教学内容和活动, 激发学生对科学的兴趣和热爱。

2.培养科学精神: 引导学生树立科学的世界观和方法论,培养尊重事实、勇于探索的科学精神。

3。环保意识的培养: 结合教学内容,培养学生的环保意识和责任感。

第9课《哪里有空气》教学设计

教学目标:

1.知识与技能:

*使学生深入理解空气的存在及其无处不在的特性,掌握空气的基本属性。

*引导学生通过观察和实验,发现空气的存在,理解空气对日常生活的影响。

2.过程与方法:

*培养学生观察、实验和记录数据的能力,提高他们的实践操作能力。

*提高学生分析问题和解决问题的能力,发展他们的科学思维。

3.情感态度与价值观:

*激发学生对自然现象的好奇心和探索欲望,培养他们的科学素养。

*通过团队合作,培养学生的团队精神和沟通能力。

二、

教学重难点

重点:通过实验和观察,深入理解空气的存在和特性,掌握空气的基本属性。

难点:引导学生自主设计实验,通过实际操作,探索空气的存在,理解空气的重要性。

三、教学过程

学习活动 设计意图

(一)情境导入 通过播放一个生动有趣的空气科普视频,吸引学生的注意力,激发他们的好奇心。

(二)探究活动 1.提问:“你们在生活中感受到空气的存在了吗 你们知道空气在哪里吗 "引导学生思考并分享自己的感受。

2.提出问题:向学生提出具体问题:“我们如何证明空气的存在 空气有哪些特性 "引导学生思考并准备进行实验。

3.观察与实验

实验一:将纸片放入透明玻璃杯中,迅速倒置玻璃杯,观察纸片是否掉落。引导思考纸片为什么不会掉落,引出空气有重量和占据空间的概念。

实验二:将吸管插入水中,吹气,观察水面上是否有气泡冒出。通过这一实验让学生理解空气占据空间并可以被压缩。

实验三:让学生用塑料袋捕捉空气,感受空气的存在,并尝试挤压塑料袋,观察空气的变化,理解空气可以被压缩。 4.讨论与交流

引导学生分享实验结果,讨论空气的特性,如重量、占据空间和可压缩性。

大教师总结空气的存在和特性,并强调空气对生物的重要性,如呼吸、植物生长等。

5.拓展活动

布置拓展任务,让学生在家中寻找不同的地方,如室内、室外、高山、海边等,用塑料袋捕捉空气,记录并观察不同地方的空气是否有差异,如温度、湿度等。

鼓励学生与家长一起完成拓展任务,增强亲子互动,同时加深对空气特性的理解。

(四)知识总结 总结本节课的学习内容,强调空气的重要性和无处不在的特性。大鼓励学生继续观察生活中的科学现象,培养科学思维,勇于探索未知。

板书设计

课时练习

下面现象中,可以证明空气存在的,请画“v”,不能证明空气存在的,请画“X”

2、选择题。(把正确答案的序号填在相应的括号里)

(1).海绵放人水中会冒气泡,说明( )

①水中有空气 ②海绵中有空气

③海绵在吸水 ④海绵与水接触产生了空气

(2).下面物品中,装不了空气的是( )

①塑料袋 ②皮球

③纱网 ④玻璃瓶

(3).下面行动中,不能让我们感受到空气存在的是( )

①跑步 ②骑自行车

③眨眼 ④累了喘气

3、下面哪些动物说得对 对的画“√”,错的画“X”

(1)、用孔明灯可以证明空气的存在。( )

(2)、降落伞下降的快慢只与伞面大小有关。( )

(3)、粉笔放入水中会冒气池,说明粉笔中也有空气。( )

4、根据实验,回答问题。

下面是某同学探究降落伞下降的快慢与哪些因素有关的实验数据,请你根据数据,帮他得出实验结论。

表一:

伞面大小 绳长 降落快慢

半径20厘米 30厘米 慢

半径10厘米 30厘米 快

表二:

伞面大小 绳长 降落快慢

半径20厘米 30厘米 慢

半径20厘米 60厘米 快

(1).以上降落伞下降快慢与哪些因素有关的实验,必须保证其他条件完全( )(填“相同”或“不同”)

(2).表一记录的是探究( )与降落伞下降快慢的关系的数据;表二记录的是探究( )与降落伞下降快慢的关系的数据。

(3).伞面越大,下降得越( );伞绳越长,下降得越( )(填“快”或“慢”)

参考答案

1、提示:除了第四幅图外,其他都可以证明。

2、1.② 2.③ 3.③

3、√ √ x √

4、(1).相同 (2).伞面大小 绳长 3.慢 快

第10课《空气有质量吗》教学设计

教学目标

1.知识与技能:

*学生能够理解空气是有质量的,并了解空气质量的概念和单位。

*学生能够掌握通过实验验证空气是否有质量的方法,并能够准确记录和分析实验数据。

2.过程与方法:

*学生能够通过观察和实验,培养科学探究的能力,学会使用简单的实验器材进行科学探究。

*学生能够学会如何收集和分析数据,从而得出结论,培养科学思维能力和团队协作精神。

3.情感、态度与价值观:

*激发学生对自然现象的好奇心和探究欲,培养学生对科学的热爱和兴趣。

*通过实验和讨论,培养学生的实验精神、科学态度和团队协作精神。

二、教学重难点

重点:通过实验验证空气有质量,并理解空气质昌的概念和单位。

难点:如何准确测量空气的质量,并通过实验数据得出科学的结论。

三、教学过程

学习活动 设计意图

(一)情境导入 1、去超市购买蔬菜、水果,用什么工具能称出它们的质量?2、动手称一称:一个苹果、一杯食用油的质量。记录称量结果:一个苹果的质量是_______克,一杯食用油的质量是_______克。3、苹果是固体,食用油是液体。固体和液体都有质量,空气是气体,气体也有质量吗?

(二)探究活动 1教师通过提问引发学生思考:“空气有质量吗 "让学生表达自己的看法和想法。

教师简要介绍空气的概念和特性,为后续实验打下基础。

2.探究实验

教师演示实验:将气球挂在简易天平一端,另一端放置不同质量的砝码,让学生观察天平的变化,初步感知空气的质量。

学生分组进行实验,每组领取实验器材,进行实验并记录实验数据。教师在实验过程中巡视指导,关注学生操作是否规范,是否准确记录数据。

学生将实验数据记录在实验记录表上,并进行讨论和分析,得出结论:空气有质量。教师在讨论环节鼓励学生大胆发表自己的见解,促进思维碰撞。知识拓展

教师介绍空气质量的概念和单位,让学生更深入地了解空气质量的相关知识。

教师引导学生讨论空气质量在日常生活中的应用,如空气浮力等,让学生感受到科学知识与生活的紧密联系。

4.课堂小结

教师总结实验结果,强调空气是有质量的,并让学生复述实验结果和结论。

教师鼓励学生在生活中多观察、多思考,发现更多的科学现象,培养科学探究的能力。

5.作业布置教师布置实验报告作业,要求学生设计一个实验,测量不同体积的空气的质量,并写下实验报告。

学生在完成实验报告的过程中,进一步巩固所学知识,培养实验能力和科学探究精神。

(四)知识总结 通过这节课的学习,我们知道空气有质量,空气的质量是可以测量的。了解了天平结构,学会使用天平方法。

板书设计

四、课时练习

1、下面哪些动物说得对 对的画“√",错的画““X”

(1)、空气有一定的质量,但是质量很轻。( )

(2)、使用天平时,放砝码不需要借助其他工具,直接用手拿,放入托盘中。( )

(3)、天平的左托盘放砝码,右托盘放称量物。( )

(4)、使用天平时,称量物体的质量就是砝码的总质量加上游码所示的质量。( )

(5)气球吹大后和原来相比较要重一些。( )

(6)最早证明空气有质量的人是伽利略。( )

2、在括号里写出下面天平各部分的名称。

给下面的实验步骤排序。(填序号)

①往右侧托盘放人一些豆子,使杠杆天平恢复到平衡状态。

②让没有充气的皮球和一杯沙子平衡。

③将皮球充足气,再放人托盘中。

正确的顺序:( )一→( )→( )

参考答案

√ × × √ √ √

提示:可以参照教材31页

② ③ ①

第11课《空气占据空间吗》教学设计

教学目标

知识与技能

1.学生能够理解空气是一种物质,具有占据空间的特性,并能够在日常生活中识别和应用这一特性。

2.学生能够通过实验观察并描述空气占据空间的现象,并学会运用简单的科学实验验证自己的假设。

过程与方法:

1,通过观察、实验和讨论,培养学生的观察,能力和实验操作能力,提高学生的科学探究能力。

2.引导学生运用科学方法进行探究,如:提出问题、设计实验、观察记录、分析数据、得出结论等,并学会记录和分析实验数据。

情感、态度与价值观:

激发学生对科学现象的好奇心和探究欲,培养学生的科学素养和科学精神。

2、培养学生尊重实验事实、严谨求实的科学态度,以及合作与分享的精神。

教学重难点:

重点:理解空气占据空间的特性,并能够在生活中应用这一特性。

难点:通过实验观察和描述空气占据空间的现象,理解空气作为一种物质同样具有占据空间的特性。

三、教学过程

学习活动 设计意图

(一)情境导入 一、导入新课

1.通过多媒体课件展示生活中的实例,如:轮胎充气、气球膨胀、吸管吸饮料等,引出空气占据空间的话题。

2.提问学生:“你们知道为什么轮胎要充气吗 为什么气球会膨胀 吸管为什么能吸到饮料 "引发学生思考,并引出本节课的主题一-空气占据空间吗

(二)探究活动 二、新课探究

1.实验演示:教师使用透明玻璃杯、水和塑料吸管,展示空气占据空间的实验。首先,将杯子装满水,然后迅速插入吸管,让学生观察水不能进入吸管的现象。接

着,教师可以引导学生思考为什么水不能进入吸管,从而引出空气占据空间的概念。

2.学生分组实验:每组学生按照教师指导进行实验,观察并记录实验结果。教师可以设置不同的实验条件,如:将吸管插入不同深度的水中,或改变插入吸管的速度等,以让学生更全面地了解空气占据空间的现象。同时,教师巡视指导,确保学生正确操作并注意安全。

3.讨论交流:学生分享实验观察结果,讨论空气占据空间的原因。教师可以引导学生从物质占据空间的角度去理解空气占据空间的现象,并让学生思考空气作为一种物质与其他物质在占据空间方面的异同点。

三、知识拓展

1.多媒体展示:通过多媒体课件展示更多关于空气占据空间的实验和现象,如:用橡皮泥封住瓶口,将纸巾放入瓶中,然后迅速将瓶子倒立放入水中,观察纸巾不湿的现象;将气球吹气后系紧,然后放入水中观察现象等。这些实验可以帮助学生更深入地理解空气占据空间的特性。

2.学生讨论:学生根据展示内容进行讨论,进一步加深对空气占据空间特性的理解。教师可以引导学生思考这些实验背后的科学原理,并让学生尝试用所学知识解

释这些现象。

四、总结提升

1.教师总结:总结空气占据空间的特性和相关实验现象,强调空气作为一种物质同样具有占据空间的特性。同时,教师可以引导学生思考空气占据空间在日常生活中引导学生思考空气占据空间在日常生活中的应用和重要性。

2.拓展延伸:鼓励学生在生活中寻找更多与空气占据空间相关的实例,并尝试用所学知识进行解释。此外,教师还可以引导学生思考如何利用空气占据空间的特性来解决实际问题或进行创意设计。

(四)知识总结 通过这节课的学习,我们知道空气占据一定的空间,知道空气占据空间的性质在生活中有广泛的应用。

板书设计

四、课时练习

一、判断题。(正确的画“√",错误的画“X”)

(1).空气看不见、摸不着,不占据空间。( )

(2).倒掉杯子里的水后,杯子里就没有任何物质了。( )

(3).空气不仅存在,而且占据空间。( )

(4).空气能占据空间,但没有固定的形状。( )

(5).《乌鸦喝水》的故事中,乌鸦利用了空气占据空间的原理。( )

2、选择题。(把正确答案的序号填在相应的括号里)

(1).把纸团寒在杯子底部,然后把杯子竖直地倒扣在水槽中,纸团( )。

①不会变湿 ②会变湿

③会变干 ④一半会变湿

2.给气球充气,气球变大了。再把气球的口松开,气球又变小了。这说明( )

①空气没有气味 ②空气是透明的

③空气没有味道 ④空气会占据一定的空间

(3).把一个气球放人细口瓶里,并用气球的口套住瓶口,用力从气球口吹气,下面说法正确的是( )

①气球可以吹大到整个瓶子 ②气球只能吹大到一定程度

③气球完全不能被吹大 ④软一点的气球可以吹大到整个瓶子

3、生活中的哪些事物运用了空气占据空间的性质 请画“√"。

实验题。

(1).在瓶中装半瓶水,瓶口用胶寒密封,A、B是两根吸管(如下图),如果从B管往里吹气,能观察到什么现象 解释一下产生这种现象的原因。

(2).如图,在空气占据空间实验中,做了如下三组实验。

实验A:杯底放有纸 实验B:杯子漏气 实验C:打气筒打气

①在实验A中,我们看到杯底的( )。

②在实验B中,我们看到杯底钻了一个小孔后,水挤占了( )。

③在实验C中,用打气筒往小孔中打气后,( )又把水占据的空间给占据了。

④从上述三组实验中,可以得出( ),水和空气占据空间是可以相互转换的。

参考答案

1.X X √ √ X

2、(1)① (2).④ (3).②

3、提示:第一、三、四、五幅图都运用了空气占据空间的性质。

4、(1).当进人瓶中的空气达到一定量时,水会从A管流出。瓶内的空间是一定的,向瓶内吹气时,空气不能从任何地方流出,只能占据水的空间,水有流动性,会从A管流出。

(2).①纸不湿

②空气占据的空间

③空气

④空气可以占据空间