河南省焦作市2023-2024学年九年级上学期1月期末 历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 河南省焦作市2023-2024学年九年级上学期1月期末 历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-06 09:56:08 | ||

图片预览

文档简介

2023-2024学年(上)九年级期末试卷历史

注意事项:

1.本试卷共6页,1至4页为试题卷,5至6页为答题卷。满分50分,考试时间50分钟。

2.答卷前将密封线内的项目填写清楚。请用0.5毫米黑色签字水笔直接把答案按序写在答题卷标明位置。答在试题卷上的答案无效。

3.考试结束后,将答题卷收回。

一、选择题(共20题,20分)本大题共20小题,每小题1分,共20分。每小题给出的四个选项中,只有一项是正确的,请你将答题卷上正确答案的英文字母涂黑。

1.近年来,古埃及的文物不断在塞浦路斯(地中海岛国)、提洛(爱琴海的提洛岛)、铁拉(希腊铁拉岛)等地出土。这些发现共同表明古埃及文明( )

A.延续发展至今 B.农耕技术发达 C.在不断吸收外来文化 D.曾向地中海地区传播

2.马克垚认为,美索不达米亚之所以成为理想的定居地,不仅是因为那里农产品丰富,而且也因为两河是重要的交通和商贸要道。该观点强调的是( )

A.两河地区特别适合农业耕种 B.河流对文明产生有重要意义

C.古巴比伦完成了该地区统一 D.古代的文明中心是多元并存

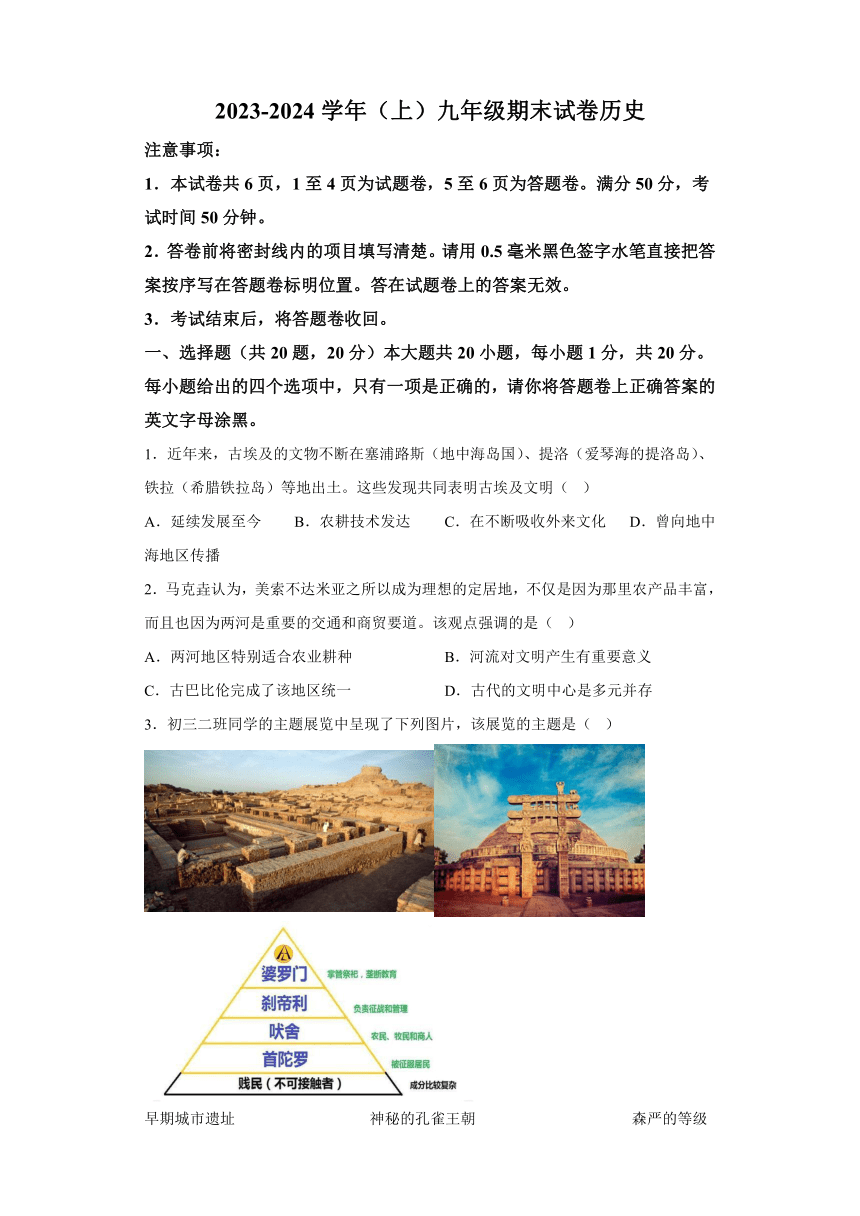

3.初三二班同学的主题展览中呈现了下列图片,该展览的主题是( )

早期城市遗址 神秘的孔雀王朝 森严的等级制度

A.金字塔的未解之谜 B.古印度的发展演变

C.古雅典的民主政治 D.多样化的欧洲文明

4.史学界普遍认为,他的确是站在一个历史分水岭上,在他之前,希腊文化虽早已和东方接触,但不如他之后那样普遍地渗透西亚北非各地。“他”是( )

A.汉谟拉比 B.伯里克利 C.亚历山大大帝 D.屋大维

5.中世纪城市的兴起对农村的自然经济是一种破坏,它使城乡间的联系加强,商品流入农村,农村开始出现货币地租。货币地租使劳动力的自由程度增加,农村出现雇工制,劳动力也自然涌向城市。这段话叙述的是城市兴起的( )

A.破坏性 B.积极性 C.独立性 D.民主性

6.在日本,大化改新派进一步把全国划分为66个“国”,每一“国”委派一名“国司”及其辅助官员,他们不断强化“权力只能来自天皇”的主张。这些做法有利于( )

A.消除土地兼并 B.动摇幕府统治 C.完成日本统一 D.加强中央集权

7.安德鲁·玛尔在《世界史》中写道:如果说西班牙人在15世纪90年代“发现”了美洲,那么就可以说拿破仑在1812年“发现”了俄罗斯。作者认为西班牙人对美洲的“发现”实质上是( )

A.通商 B.旅行 C.侵略 D.交往

8.“国王的出逃使议员们忧心忡忡,于是,他们邀请了一对夫妻来做国王,但议会的地位已明显高于国王的地位了”。材料描述的史事是( )

A.英国“光荣革命” B.法国处死路易十六

C.北美莱克星顿枪声 D.拉美玻利瓦尔起义

9.对于专制主义的法国来说,伏尔泰是位值得敬畏的敌人。当伏尔泰去世时,法国王权已经摇摇欲坠。这段话凸显了法国( )

A.启蒙思想的力量 B.专制主义的顽固 C.革命过程的恐怖 D.革命影响的深远

10.1866年,英国政府巡视员发现考尔德河的河水都能当墨水用。与此同时,布拉德福德的运河附近的男孩经常点燃河水,火沿着河岸燃烧,火苗足有6英尺高。对这些现象最合理的解释是( )

A.工业革命造成环境污染 B.化学工业取得长足进步

C.生活用品供应极度短缺 D.社会治安状况迅速恶化

11.亚历山大和他的顾问明白,一方面,农奴人数超过了俄国人口总数的三分之一;另一方面,尴尬的是,许多地主已经破产,从技术上说,这些农奴属于莫斯科和圣彼得堡的各家银行。这些现实主要反映了俄国农奴制改革具有( )

A.进步性 B.彻底性 C.局限性 D.复杂性

12.某学者认为,在推动第二次工业革命方面,没有哪个国家比得上德国人的热情。下列史实能够佐证这一结论的是( )

A.法拉第发现电磁感应现象 B.爱迪生发明电灯

C.卡尔·本茨制造内燃机汽车 D.诺贝尔研制炸药

13.在这四年的时间里,英国从世界上最大的债权国变成了最大的债务国;法国的劳动力、国家财政和自然资源不堪重负,导致战后经济的千疮百孔;俄国“为了捍卫帝国而参战,帝国却因此灭亡”。这些表明,一战( )

A.削弱了欧洲的力量 B.促进了殖民地的民族觉醒

C.加剧了列强的矛盾 D.导致了殖民体系的崩溃

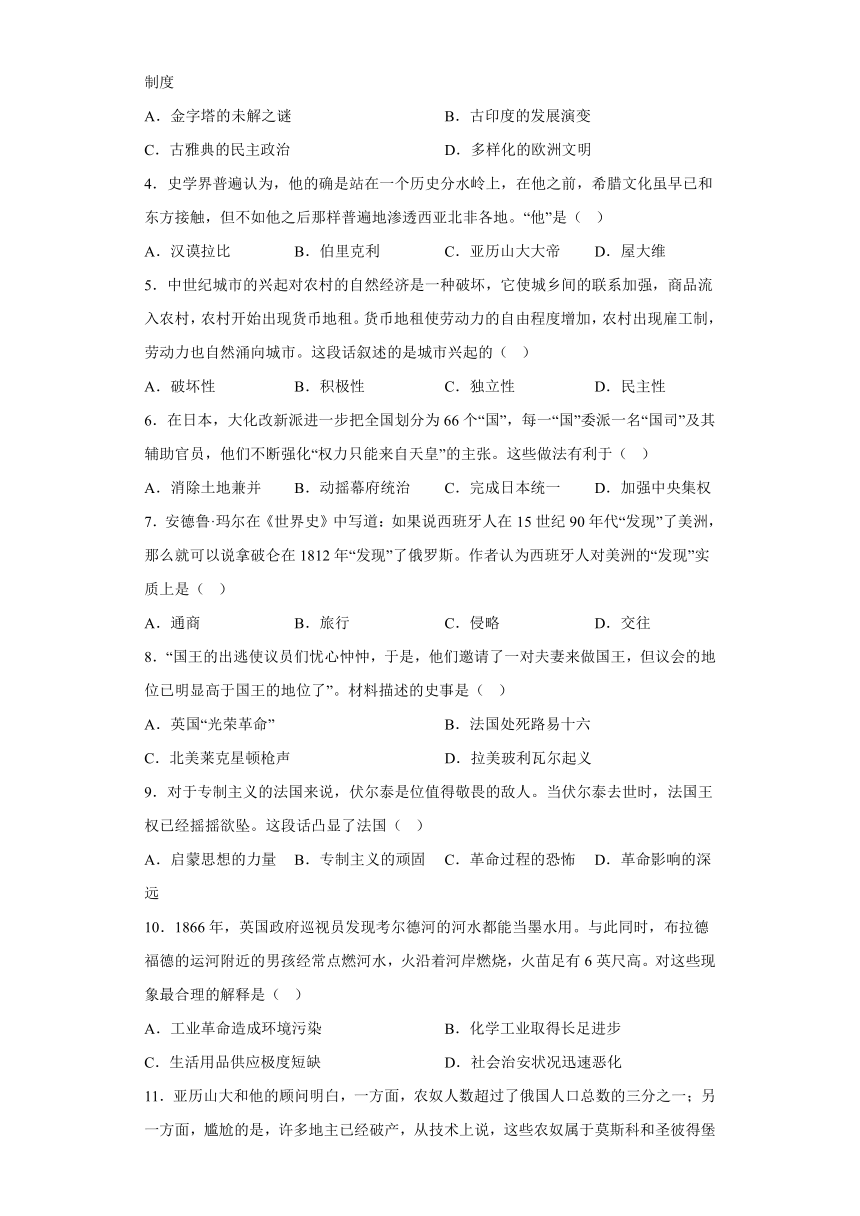

14.如图漫画中,克里蒙梭走在最前面,其身后是威尔逊和劳合·乔治,他们正准备离开凡尔赛宫,在立柱的后面有一个赤身裸体的小男孩哭泣,其身后的地上是一张等待签署的和约。漫画中的“小男孩”代表的是( )

A.日本 B.意大利 C.德国 D.俄国

15.该政策的核心思想,是以恢复和利用商业为杠杆,以对物质利益的关心为手段,刺激人们的生产和经营积极性,通过国家资本主义,迂回、间接地向社会主义过渡。该政策是( )

A.战时共产主义政策 B.新经济政策 C.社会主义工业化政策 D.农业集体化政策

16.1918年,扎格鲁尔组织代表团准备到伦敦同英国政府谈判;1920年,甘地号召印度人民开展非暴力不合作运动。这些行动的终极目标是( )

A.争取政治民主 B.赢得国家独立 C.反对强权政治 D.捍卫世界和平

17.1938年4月,罗斯福在“炉边谈话”中谈到:经济稳定和民主制度的稳定,都取决于政府向失业者提供就业的决心。下列新政措施中与这一主张最相符的是( )

A.整顿金融体系 B.加强对工业的计划指导

C.调整农业政策 D.推行“以工代赈”

18.它是世界反法西斯战争胜利的产物,是为保障战后世界和平和安全而成立的国际性组织。“它”指的是( )

A.国际联盟 B.联合国 C.世界贸易组织 D.欧共体

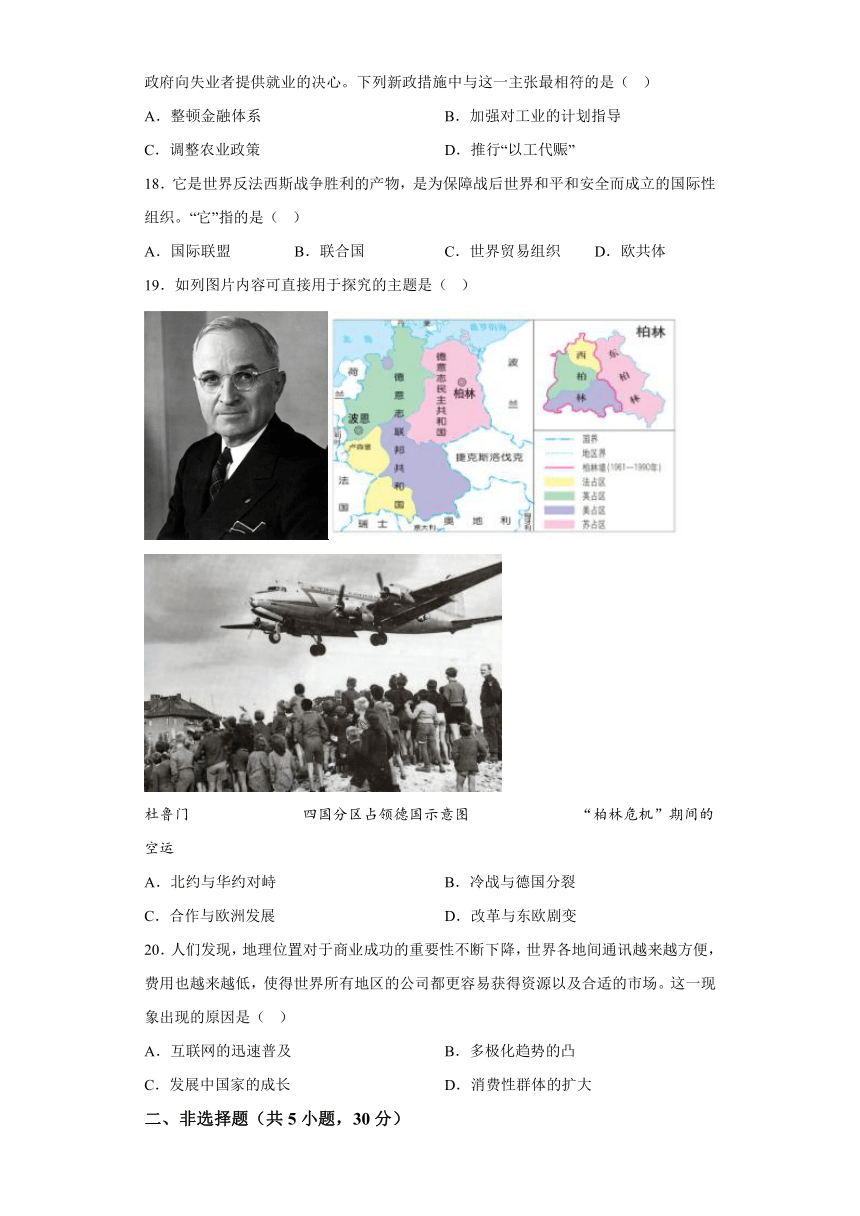

19.如列图片内容可直接用于探究的主题是( )

杜鲁门 四国分区占领德国示意图 “柏林危机”期间的空运

A.北约与华约对峙 B.冷战与德国分裂

C.合作与欧洲发展 D.改革与东欧剧变

20.人们发现,地理位置对于商业成功的重要性不断下降,世界各地间通讯越来越方便,费用也越来越低,使得世界所有地区的公司都更容易获得资源以及合适的市场。这一现象出现的原因是( )

A.互联网的迅速普及 B.多极化趋势的凸

C.发展中国家的成长 D.消费性群体的扩大

二、非选择题(共5小题,30分)

21.阅读下列材料,回答问题。

材料:某帝国兴起、发展和演变示意图

材料二:它的命运注定是守旧而不是创新,它一出生就已是罗马帝国范围内的一个古老的国家。它生活在过去的权势和荣耀的阴影中,一直试图维持或恢复这种权势和荣耀。它产生了引人注目的一连串杰出的领导者——行政官员、将军、学者和神学家等。但是,由于其工作环境,他们中真正有创造力的人却为数极少。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)据材料一中示意图,指出该帝国的名称,并将两个方框中内容补充完整。

(2)据材料一和材料二,分析该帝国走向衰亡的原因。

(3)从该帝国兴衰的过程中你获取了什么有益启示

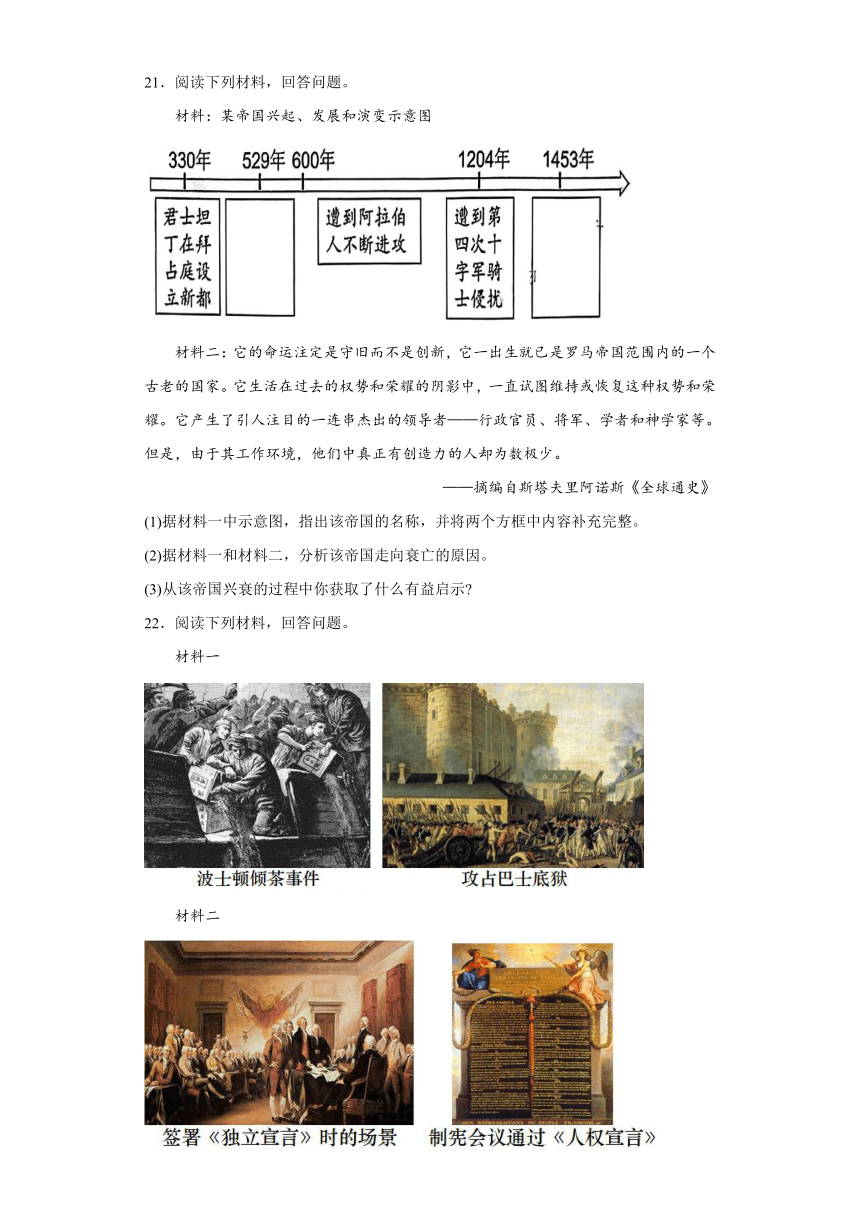

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二

(1)依据材料一,指出两幅图片反映的矛盾有何不同。

(2)依据材料二,概括两国革命过程中的相似之处。

(3)综上,写出上述内容呈现的历史阶段特征,请再举出符合这一特征的历史事件一例。

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一 某同学梳理的世界近现代史线索及相关知识

线索一 线索二

19世纪三四十年代,欧洲三大工人运动兴起1848年,______________ 1864年,国际工人协会成立 1871年,法国巴黎公社革命 1917年,俄国彼得格勒武装起义 1921年,“中共一大”召开 1949年,中华人民共和国成立 1857年,密拉特城士兵发动起义1858年,章西女王在战斗中牺牲 1859年,起义被英国镇压 1920年,甘地发起非暴力不合作运动 1947年,印度宣布独立 1960年,“非洲年” 1990年,纳米比亚独立

材料二 马克思主义是人民的理论,第一次创立了人民实现自身解放的思想体系。马克思主义是实践的理论,指引着人民改造世界的行动。

——摘编自义务教育教科书《世界历史》

(1)依据材料一,补充线索一中横线部分内容。

(2)概括材料一中两条线索的名称,结合所学知识分析它们兴起的共同原因。

(3)结合材料一内容,谈谈你对材料二内容的理解。

24.下面是著名史学家霍华德·斯波德克的一段论述,请你阅读并提炼其中一个观点,结合材料以及所学知识进行简要论述,写一篇80-120字的小短文。(要求:题目自拟,观点明确;史实正确;条理清晰,语句通顺,表述完整)

材料 战争和工业化总是并存的,美国的南北战争就是一个例子。这场战争不仅恢复了一个政治联盟,而且标志着工业化、城市化、拥有自由劳动力的北方战胜了乡村化、实行种植园经济体制和奴隶制的南方。它也标志着一种转变,这使美国很快就引领了世界的工业化发展。

——霍华德·斯波德克《世界通史》

25.阅读下列材料,回答问题。

材料一 到1949年,日本经济已经达到战前的生产水平。这得益于美国的财政援助、投资以及战争赔款的及时放弃。1952年共同防御条约规定,日本用于国防上的开支不得超过国民生产总值的1%,因此,战后日本领导人将国家收入投入到经济发展中。

——摘编自麦克莱恩《日本史》

材料二 20世纪70年代,日本公司充分利用了接受过高级训练和良好教育的劳动大军,把经济资源投向技术密集型产品如内存芯片、液晶显示器和光盘驱动器,使“日本制造”成为最高质量的技术产品。80年代,日本似乎要赶超美国成为世界最大的经济强国。

——摘编自麦克尼尔《世界史》

材料三 日本经济发展模式最早和最成功的模仿者是新加坡、韩国和中国香港、中国台湾。快速的增长使它们赢得了“四小龙”的绰号。

——摘编自本特利《新全球通史》

(1)依据材料一和材料二,指出二战后日本经济发展的状况,并概括出现这一状况的原因。

(2)依据材料三,指出日本经济发展的影响。综上,你获取了什么关于国家发展的智慧。

1.D

【详解】根据题干“古埃及的文物不断在塞浦路斯(地中海岛国)、提洛(爱琴海的提洛岛)、铁拉(希腊铁拉岛)等地出土”可知,古埃及文物在地中海地区出土,说明古埃及文明曾向地中海地区扩展,D项正确;公元前525年,波斯帝国吞并古埃及;后来,亚历山大帝国和罗马帝国先后占领古埃及,古埃及近3000年的文明没有延续下去,排除A项;农耕技术发达与题干信息无关,排除B项;题干反映的是古埃及文明的外传,不是吸收外来文化,排除C项。故选D项。

2.B

【详解】根据题干“美索不达米亚之所以成为理想的定居地,不仅是因为那里农产品率富,而且也因为两河是重要的交通和商贸要道”可知,材料强调的是两河是重要的交通和商贸要道,即河流对文明兴起有重要意义,B项正确;题干强调的是河流对文明兴起有重要意义,不是强调两河地区特别适合农业耕种,排除A项;题干没有涉及古巴比伦成为地区统一,排除C项;题干强调河流对文明兴起的重要性,无法体现文明中心多元并存,排除D项。故选B项。

3.B

【详解】根据材料图片信息可知,材料体现了古印度的早期城市遗址,奴隶制王朝孔雀王朝及古印度森严的等级制度种姓制度,B项正确;材料没有提到金字塔,排除A项;材料体现的是古印度的制度,排除C项;材料没有提到多个文明,排除D项。故选B项。

4.C

【详解】根据题干“在他之前,希腊文化虽早已和东方接触,但不如他之后那样普遍地渗透西亚北非各地。”可知,促使希腊文化遍地渗透西亚北非各地的是亚历山大东征,亚历山大东征客观上促进了东西方文化的大交汇,C项正确;汉谟拉比是西亚两河流域的古巴比伦国国王,他与希腊文化普遍地渗透西亚北非各地无关,排除A项;伯里克利是希腊雅典城邦的执政官,他的贡献是通过改革将雅典奴隶主民主政治发展到高峰,排除C项;屋大维首创“元首制”,掌握最高统治实权,将罗马共和国过渡到罗马帝国,他与希腊文化的渗透到西亚北非各地的史实无关,排除D项。故选C项。

5.B

【详解】根据题干“它使城乡间的联系加强,商品流入农村,农村开始出现货币地租。货币地租使劳动力的自由程度增加,农村出现雇工制,劳动力也自然涌向城市。”可知,城市的兴起推动了农村地区的发展,说明了城市兴起的积极性,B项正确;城市的兴起破坏了农村的自然经济,有利于农村的发展,这具有进步性,而不是破坏性,排除A项;城市兴起带动农村发展,体现了关联性,而不是独立性,排除C项;城市兴起带动农村的发展与民主无关,排除D项。故选B项。

6.D

【详解】根据题干材料“大化改新派进一步把全国划分为66个‘国’,每一‘国’委派一名‘国司’及其辅们不断强化‘权力只能来自天皇’的主张”可知,大化改新派的做法有利于加强中央对地方的控制,强化中央集权,D项正确;材料中的做法有利于加强中央集权,不能消除土地兼并,排除A项;幕府统治出现在大化改新之后,排除B项;加强中央集权与完成日本统一没有必然联系,排除C项。故选D项。

7.C

【详解】根据题干和结合所学知识可知,1492年,哥伦布受西班牙王室的资助,率领船队从西班牙出发,横渡大西洋,到达今天的古巴、海地等地。哥伦布远航的目的是寻找财富,掠夺财富,C项正确;通商多指国与国之间进行贸易,排除A项;旅行是指远行、去外地办事或游览,排除B项;交往指的是两人或两个以上的人为了交流信息而相互作用的过程,排除D项。故选C项。

8.A

【详解】根据题干“国王的出逃使议员们忧心忡忡,于是,他们邀请了一对夫妻来做国王”可知,材料描述的是1688年,英国发生政变,英国议会废除詹姆斯二世,迎请他的女儿和女婿入主英国,即“光荣革命”,“议会的地位已明显高于国王的地位”表明国王的权力受到了限制,并通过之后颁布的《权利法案》,从法律上肯定了这一地位,逐渐形成君主立宪制,A项正确;法国大革命中废除了君主制,处死路易十六与题干“国王的出逃”“他们邀请了一对夫妻来做国王”不符,排除B项;北美来克星顿枪声是美国独立战争爆发的标志,美国独立战争是反抗英国殖民统治的民族解放战争,独立战争后,华盛顿当选为总统,并通过1787年宪法确定了资产阶级民主共和制度,排除C项;拉美玻利瓦尔起义是反抗西班牙殖民统治的民族解放运动,玻利瓦尔建立的是“大哥伦比亚共和国”,玻利瓦尔当先总统,排除D项。故选A项。

9.A

【详解】根据题干“对于专制主义的法国来说,伏尔泰是位值得敬畏的敌人。当伏尔泰去世时,法国王权己据摇欲坠”结合所学可知,伏尔泰是启蒙运动的代表人物,他的思想冲击了专制主义,推动了法国大革命的爆发,A项正确;题干强调的是启蒙思想的力量,不是专制主义的顽固,排除B项;题干没有涉及革命过程的恐怖,排除C项;法国大革命摧毁了法国的君主统治,传播了资产阶级自由民主思想,这是革命的影响,与题干信息不符,排除D项。故选A项。

10.A

【详解】根据题干“1866年,英国政府巡视员发现考尔德河的河水都能当墨水用。”“布拉德福德的运河附近的男孩经常点燃河水”可知,英国工业革命的开展导致环境遭到破坏,河水遭到污染,A项正确;题干体现的是英国工业革命的消极影响,而不是化学工业取得长足进步,排除B项;生活用品供应和社会治安状况在题干中均体现不出,题干体现的是工业革命导致的环境问题,排除CD项。故选A项。

11.D

【详解】根据题干“从技术上说,这些农奴属于莫斯科和圣彼得堡的各家银行”和所学可知,俄国农奴制改革的措施是宣布农奴获得人身自由,但地主破产,他们的农奴已经属于银行所有,要解放农奴必须给银行补偿损失,这说明俄国农奴制改革具有复杂性,D项正确;题干没有涉及改革的影响,进步性、局限性均属于改革的影响,排除AC项;题干没有涉及改革的影响,且改革具有不彻底性,排除B项。故选D项。

12.C

【详解】根据题干“在推动第二次工业革命方面,没有哪个国家比得上德国人的热情。”结合所学可知,第二次工业革命期间,德国人卡尔·本茨制造内燃机汽车,C项正确;法拉第是英国人,排除A项;爱迪生是美国人,排除B项;诺贝尔是瑞典人,排除D项。故选C项。

13.A

【详解】根据题干“英国从世界上最大的债权国变成了最大的债务国;法国的劳动力、国家财政和自然资源不堪重负,导致战后经济的千疮百孔;俄国‘为了捍卫帝国而参战,帝国却因此灭亡’。”可知,一战大大削弱了英国、法国、俄国的势力,即削弱了欧洲的力量,A项正确;题干信息与殖民地无关,排除B项;题干信息没有反映列强之间的矛盾,排除C项;殖民体系的崩溃在二战后,排除D项。故选A项。

14.C

【详解】根据题干“克里蒙梭走在最前面,其身后是威尔逊和劳合·乔治,他们正准备离开凡尔赛宫,在立柱的后面有一个赤身裸体的小男孩哭泣,其身后的地上是一张等待签署的和约。”结合所学可知,材料反映的是巴黎和会上战胜国惩罚战败国德国的场景,所以哭泣的“小男孩”指的是德国。《凡尔赛条约》对德国的领土、军事、赔款及殖民地等方面做出了严苛的规定,所以用“赤身裸体”来表现,C项正确;一战中,日本是战胜国,排除A项;意大利在一战爆发后不久,为了自己的利益,转投协约国,排除B项;俄国在1917年退出了一战,未参加巴黎和会,排除D项。故选C项。

15.B

【详解】根据题干“该政策的核心思想,是以恢复和利用商业为杠杆,以对物质利益的关心为手段,刺激人们的生产和经营积极性,通过国家资本主义,迂回、间接地向社会主义过渡。”结合所学可知,材料反映的是新经济政策。新经济政策的实质是利用市场和商品货币关系来发展生产,是一种国家资本主义,是过渡到社会主义的一种方式,B项正确;战时共产主义政策是一种计划经济,与题干信息不符,排除A项;社会主义工业化、农业集体化政策都实行自上而下的指令性计划经济体制,短期内有利于经济的发展,但随着时间的推移,弊端日益显露,成为经济发展的严重体制障碍,与题干信息无关,排除CD项。故选B项。

16.B

【详解】根据题干和所学可知,一战期间,埃及沦为英国的“保护国”,“扎格鲁尔组织代表团准备到伦敦同英国政府谈判”指的是一战后,埃及要求完全独立;“甘地号召印度人民开展非暴力不合作运动”指的是一战后,印度人民与英国殖民者矛盾激化,引发甘地领导的反抗英国殖民统治的开展非暴力不合作运动。因此,这些行动的终极目标是赢得国家独立,B项正确;从事件背景看,埃及和印度都受到了英国的殖民统治,他们的行动的终极目标不是争取政治民主,而是摆脱殖民统治,获得民族独立,排除A项;题干涉及的是英国殖民统治,与反对强权政治、捍卫世界和平无关,排除CD项。故选B项。

17.D

【详解】根据题干“经济稳定和民主制度的稳定,都取决于政府向失业者提供就业的决心。”结合所学可知,1929年-1933年的经济危机冲击了美国的资本主义制度。罗斯福就任美国总统后实行了新政,为了解决就业问题,使大量失业者和穷人有工作可做,兴办公共工程,以工代赈,兴办公共工程吸引大量失业者,增加了就业机会,这些工程包括许多巨型堤坝和水库如田纳西水利工程,公共工程兴建,在客观上刺激了消费需求,扩大了内需,刺激了工人就业,起到了一举多得的作用,D项正确;整顿金融体系,重在恢复银行的信用,排除A项;加强对工业的计划指导,重在恢复和发展生产,排除B项;调整农业政策,重在限制产量,稳定农产品的价格,排除C项。故选D项。

18.B

【详解】根据题干“它是世界反法西斯战争胜利的产物,是为保障战后世界和平和安全而成立的国际性组织。”结合所学可知,这个组织是联合国。为了协调行动,尽快打败法西斯,1945年2月,美国、英国、苏联三国首脑罗斯福、丘吉尔、斯大林在苏联雅尔塔召开会议。会议决定打败德国后,要对德国实行军事占领,彻底消灭德国的法西斯主义。同时,还决定成立联合国。苏联承诺在德国投降后三个月内,参加对日本法西斯的作战。1945年10月24日,经安理会五个常任理事国和大多数签署国的批准,《联合国宪章》正式生效,联合国正式成立。联合国是当今世界上最大、最重要、最具代表性和权威性的国际组织,B项正确;国际联盟是一战的产物,联合国成立后解散,排除A项;世界贸易组织是全球性的经济组织,与世界反法西斯战争无关,排除C项;欧共体是欧洲区域组织,排除D项。故选B项。

19.B

【详解】根据图片和所学可知,杜鲁门在1947年3月发表演说,提出的政策被称为“杜鲁门主义”,“杜鲁门主义”的出台标志着美苏战时同盟关系正式破裂,冷战开始。右图展示的是冷战开始后的“柏林危机”,冷战导致了德国分裂,1949年9月,在美英法占领区成立了德意志联邦共和国;1949年10月,在苏战区成立德意志民主共和国。因此,图片的主题是冷战与德国分裂,B项正确;北约成立于1948年8月,华约成立于1955年,图片中的事件发生时,华约还没有成立,排除A项;图片体现的不是合作而是对峙,不是欧洲的发展而是德国的分裂,排除C项;图片事件体现的是冷战和冷战导致的德国分裂,没有涉及改革与东欧剧变,排除D项。故选B项。

20.A

【详解】根题干材料“地理位置对于商业成功的重要性下降,世界各地间通讯越来越方便,费用也越来越低,使得世界所有地区的公司都更容易获得资源以及合适的市场”可知,通讯方式的变化使得地理位置对商业成功的重要性不断下降。结合所学可知,通讯方式的变化主要得益于互联网的迅速普及,A项正确;题干强调的是世界各地间通讯越来越方便,费用也越来越低,使得世界所有地区的公司都更容易获得资源以及合适的市场,没有涉及世界多极化趋势问题,排除B项;题干强调的是互联网的普及使地理位置对于商业成功的重要性下降,没有涉及发展中国家的成长问题,排除C项;题干强调的是地理位置对于商业成功的重要性下降,互联网对商业越来越重要,而不是因为消费性群体的扩大,排除D项。故选A项。

21.(1)东罗马帝国或拜占庭帝国。编成《查士丁尼法典》;奥斯曼土耳其帝国攻破都城,帝国灭亡。

(2)遭遇外族入侵;缺乏创新;长期战争财政枯竭等。(答出其中任意两点即可,其他符合题意也可)

(3)要注重创新和发展。(符合题意即可)

【详解】(1)名称:根据材料一“330年”、“君士坦丁在拜占庭设立新都”并结合所学知识,330年,罗马帝国皇帝君士坦丁在帝国东部的拜占庭设立新都。后来,该城改称为君士坦丁堡。罗马帝国分裂为东西两部分后,这里成为东罗马帝国的都城,因此,东罗马帝国又被称为“拜占庭帝国”。内容:根据材料,第一个方框对应时间为529年,结合所学知识,529年,委员会把自2世纪初以来历任罗马皇帝颁布的法令收集在一起,剔除其中相互矛盾的条例,编成《查士丁尼法典》;第二个方框对应的时间是1453年,结合所学知识,1453年,奥斯曼帝国攻破君士坦丁堡,改名为伊斯坦布尔,拜占庭帝国最终灭亡。

(2)原因:根据材料一“遭到阿拉伯人不断进攻”、“遭到第四次十字军骑士侵扰”可以得出东罗马帝国走向衰亡的原因有遭遇外族入侵;长期战争财政枯竭;根据材料二“但是,由于其工作环境,他们中真正有创造力的人却为数极少”可以得出东罗马帝国走向衰亡的原因有缺乏创新。

(3)启示:根据上述材料,东罗马帝国缺乏创新最终走向灭亡,给我们的启示是要注重创新和发展。

22.(1)矛盾不同:美国:英国的殖民统治阻碍了北美资本主义的发展;法国:封建专制统治阻碍了资本主义的发展。

(2)相似之处:都是资产阶级革命;都颁布了反映资产阶级自由平等与民主思想的纲领性文件;都取得了资产阶级革命的胜利,确立了资本主义制度。

(3)特征:资本主义制度的初步确立;举例:英国资产阶级革命。

【详解】(1)矛盾不同:根据材料一“波士顿倾茶事件”和所学可知,波士顿倾茶事件是美国独立战争的导火索,图片反映的矛盾是英国的殖民统治阻碍了北美资本主义的发展;根据材料一“攻占巴士底狱”和所学可知,1789年7月,巴黎民众攻占巴士底狱,标志着法国大革命的开始,图片反映的矛盾是法国的封建专制统治阻碍了资本主义的发展。

(2)相似之处:依据材料二“《独立宣言》”“《人权宣言》”和所学可知,1776年7月,大陆会议通过了由杰斐逊起草的《独立宣言》,宣布人人生而平等,享有生命权、自由权和追求幸福的权利;宣言的发表,标志着美国的诞生。1789年8月,法国制宪会议通过了《人权宣言》,宣告了人权、法治、自由、分权、平等和保护私有财产等基本原则。由此可知,两国革命都是资产阶级革命;都颁布了反映资产阶级自由平等与民主思想的纲领性文件;都取得了资产阶级革命的胜利,确立了资本主义制度。

(3)特征:材料一反映了美国的独立战争、材料二反映了法国大革命,由此可知,上述内容呈现的历史阶段特征是资本主义制度的初步确立;举例:结合所学可知,英国资产阶级革命确立了君主立宪制,建立了资产阶级的统治,也符合这一特征。

23.(1)内容:《共产党宣言》发表

(2)名称:线索一:社会主义从理想到现实

线索二:亚非拉民族民主运动的开展

共同原因:工业革命的开展

(3)理解:1848年《共产党宣言》的发表标志着马克思主义的诞生,使工人运动有了科学理论指导,在马克思主义的指导下俄国取得了彼得格勒武装起义的胜利,建立了世界上第一个社会主义国家。在马克思主义指导下,建立了中国共产党,并带领中国人民赢得了新民主主义革命的成功,使中国走上了发展社会主义的道路。这都体现了马克思主义是科学的、是经过实践证明了的正确的理论,指引着人民改造世界的行动。

【详解】(1)内容:根据材料一“欧洲三大工人运动、巴黎公社、俄国彼得格勒武装起义、中共一大”和所学知识可知,主要考查的是社会主义运动的内容,因此由1848年可知,马克思、恩格斯在这一年发表了《共产党宣言》,标志着马克思主义的诞生。

(2)名称:根据材料一线索一内容“欧洲三大工人运动、巴黎公社、俄国彼得格勒武装起义、中共一大”和所学知识可知,线索一主要强调了社会主义运动曲折发展的历程,说明了社会主义由理想到现实。

根据材料一线索二内容“章西女王在战斗中牺牲、甘地发起非暴力不合作、印度宣布独立、纳米比亚独立”和所学知识可知,线索二事件主线属于亚非拉民族民主运动的发展历程,说明了亚非拉民族民主运动的发展。

共同原因:本题考查了社会主义运动和亚非拉民族民主运动的发展,工业革命的开展促进了资本主义经济的快速发展,资本主义制度的各种弊端日益暴露,推动了工人运动开展、以及马克思主义诞生。工业革命促进了亚非拉国家民族资本主义经济的发展,从而推动亚非拉民族解放运动的开展。

(3)理解:1848年《共产党宣言》的发表标志着马克思主义的诞生,使工人运动有了科学理论指导,在马克思主义的指导下俄国取得了彼得格勒武装起义的胜利,建立了世界上第一个社会主义国家。在马克思主义指导下,建立了中国共产党,并带领中国人民赢得了新民主主义革命的成功,使中国走上了发展社会主义的道路。这都体现了马克思主义是科学的、是经过实践证明了的正确的理论,指引着人民改造世界的行动。

24.题目:战争和工业化的关系

观点:南北战争推动了美国工业化发展

论述:美国独立战争后,北方完成工业革命,南方以种植园经济为主,南北方不同的经济类型的发展加剧了南北矛盾,奴隶制的废存问题成为战争的焦点。1861年,美国南北战争爆发,1862年,联邦政府颁布《宅地法》和《解放黑人奴隶宣言》,废除了奴隶制,扭转了战局并取得了战争的胜利。南北战争维护了国家统一,扫除了美国社会经济发展的最大障碍,为以后经济的迅速发展创作了条件,美国在随后的第二次工业革命中居于主导地位,超过英国成为头号工业强国。因此,美国南北战争推动了美国工业化发展,使美国发展成工业化强国。

【详解】根据材料“战争和工业化总是并存的”和“这使美国很快就引领了世界的工业化发展”可知,美国南北战争使美国在战后成为引领了世界的工业化发展的工业强国,由此可以“战争和工业化的关系”为题,确立观点为“南北战争推动了美国工业化发展”。

论述时围绕南北战争的背景、经过、结果和影响简述,根据材料“而且标志着工业化、城市化、拥有自由劳动力的北方战胜了乡村化、实行种植园经济体制和奴隶制的南方。它也标志着一种转变,这使美国很快就引领了世界的工业化发展。”,并结合美国在第二次工业革命的表现和影响,阐述南北战争维护了国家统一,扫除了美国社会经济发展的最大障碍,为以后经济的迅速发展创作了条件,推动了美国工业化发展,美国在随后的第二次工业革命中居于主导地位,超过英国成为头号工业强国。

最后总结并点明观点,如,美国南北战争推动了美国工业化发展,使美国发展成工业化强国。

25.(1)发展状况:二战后日本经济高速发展。原因:美国的援助、投资和对战争赔款的放弃;国防开支少,可以将更多的国家收入投入到经济发展中;原有的工业基础较好;重视科学技术,发展高科技产业;政府采用了恰当的经济政策。

(2)影响:为其它国家和地区的发展提供借鉴;推动世界格局向多极化方向发展。智慧:要重视科学技术;政府要采用恰当的经济政策。

【详解】(1)状况:根据材料一“日本经济已经达到战前的生产水平”及材料二“80年代,日本似乎要赶超美国成为世界最大的经济强国”可知,二战后日本经济高速发展。

原因:根据材料一“得益于美国的财政援助、投资以及战争赔款的及时放弃”可得出,美国的援助、投资和对战争赔款的放弃;根据材料一“用于国防上的开支不得超过国民生产总值的1%”“将国家收入投入到经济发展中”可得出,国防开支少,可以将更多的国家收入投入到经济发展中;根据材料二“接受过高级训练和良好教育的劳动大军”可得出,原有的工业基础较好;根据材料二“投向技术密集型产品”可得出,重视科学技术,发展高科技产业;根据所学知识可知,当时的日本政府采用了恰当的经济政策。

(2)影响:根据材料三“日本经济发展模式最早和最成功的模仿者是新加坡、韩国和中国香港、中国台湾。”可知,日本经济的发展为其它国家和地区的发展提供借鉴;结合所学可知,日本的崛起推动世界格局向多极化方向发展。

智慧:本问属于开放性问题,可从重视科学技术、采用恰当的经济政策方面简要说明,言之有理即可。

注意事项:

1.本试卷共6页,1至4页为试题卷,5至6页为答题卷。满分50分,考试时间50分钟。

2.答卷前将密封线内的项目填写清楚。请用0.5毫米黑色签字水笔直接把答案按序写在答题卷标明位置。答在试题卷上的答案无效。

3.考试结束后,将答题卷收回。

一、选择题(共20题,20分)本大题共20小题,每小题1分,共20分。每小题给出的四个选项中,只有一项是正确的,请你将答题卷上正确答案的英文字母涂黑。

1.近年来,古埃及的文物不断在塞浦路斯(地中海岛国)、提洛(爱琴海的提洛岛)、铁拉(希腊铁拉岛)等地出土。这些发现共同表明古埃及文明( )

A.延续发展至今 B.农耕技术发达 C.在不断吸收外来文化 D.曾向地中海地区传播

2.马克垚认为,美索不达米亚之所以成为理想的定居地,不仅是因为那里农产品丰富,而且也因为两河是重要的交通和商贸要道。该观点强调的是( )

A.两河地区特别适合农业耕种 B.河流对文明产生有重要意义

C.古巴比伦完成了该地区统一 D.古代的文明中心是多元并存

3.初三二班同学的主题展览中呈现了下列图片,该展览的主题是( )

早期城市遗址 神秘的孔雀王朝 森严的等级制度

A.金字塔的未解之谜 B.古印度的发展演变

C.古雅典的民主政治 D.多样化的欧洲文明

4.史学界普遍认为,他的确是站在一个历史分水岭上,在他之前,希腊文化虽早已和东方接触,但不如他之后那样普遍地渗透西亚北非各地。“他”是( )

A.汉谟拉比 B.伯里克利 C.亚历山大大帝 D.屋大维

5.中世纪城市的兴起对农村的自然经济是一种破坏,它使城乡间的联系加强,商品流入农村,农村开始出现货币地租。货币地租使劳动力的自由程度增加,农村出现雇工制,劳动力也自然涌向城市。这段话叙述的是城市兴起的( )

A.破坏性 B.积极性 C.独立性 D.民主性

6.在日本,大化改新派进一步把全国划分为66个“国”,每一“国”委派一名“国司”及其辅助官员,他们不断强化“权力只能来自天皇”的主张。这些做法有利于( )

A.消除土地兼并 B.动摇幕府统治 C.完成日本统一 D.加强中央集权

7.安德鲁·玛尔在《世界史》中写道:如果说西班牙人在15世纪90年代“发现”了美洲,那么就可以说拿破仑在1812年“发现”了俄罗斯。作者认为西班牙人对美洲的“发现”实质上是( )

A.通商 B.旅行 C.侵略 D.交往

8.“国王的出逃使议员们忧心忡忡,于是,他们邀请了一对夫妻来做国王,但议会的地位已明显高于国王的地位了”。材料描述的史事是( )

A.英国“光荣革命” B.法国处死路易十六

C.北美莱克星顿枪声 D.拉美玻利瓦尔起义

9.对于专制主义的法国来说,伏尔泰是位值得敬畏的敌人。当伏尔泰去世时,法国王权已经摇摇欲坠。这段话凸显了法国( )

A.启蒙思想的力量 B.专制主义的顽固 C.革命过程的恐怖 D.革命影响的深远

10.1866年,英国政府巡视员发现考尔德河的河水都能当墨水用。与此同时,布拉德福德的运河附近的男孩经常点燃河水,火沿着河岸燃烧,火苗足有6英尺高。对这些现象最合理的解释是( )

A.工业革命造成环境污染 B.化学工业取得长足进步

C.生活用品供应极度短缺 D.社会治安状况迅速恶化

11.亚历山大和他的顾问明白,一方面,农奴人数超过了俄国人口总数的三分之一;另一方面,尴尬的是,许多地主已经破产,从技术上说,这些农奴属于莫斯科和圣彼得堡的各家银行。这些现实主要反映了俄国农奴制改革具有( )

A.进步性 B.彻底性 C.局限性 D.复杂性

12.某学者认为,在推动第二次工业革命方面,没有哪个国家比得上德国人的热情。下列史实能够佐证这一结论的是( )

A.法拉第发现电磁感应现象 B.爱迪生发明电灯

C.卡尔·本茨制造内燃机汽车 D.诺贝尔研制炸药

13.在这四年的时间里,英国从世界上最大的债权国变成了最大的债务国;法国的劳动力、国家财政和自然资源不堪重负,导致战后经济的千疮百孔;俄国“为了捍卫帝国而参战,帝国却因此灭亡”。这些表明,一战( )

A.削弱了欧洲的力量 B.促进了殖民地的民族觉醒

C.加剧了列强的矛盾 D.导致了殖民体系的崩溃

14.如图漫画中,克里蒙梭走在最前面,其身后是威尔逊和劳合·乔治,他们正准备离开凡尔赛宫,在立柱的后面有一个赤身裸体的小男孩哭泣,其身后的地上是一张等待签署的和约。漫画中的“小男孩”代表的是( )

A.日本 B.意大利 C.德国 D.俄国

15.该政策的核心思想,是以恢复和利用商业为杠杆,以对物质利益的关心为手段,刺激人们的生产和经营积极性,通过国家资本主义,迂回、间接地向社会主义过渡。该政策是( )

A.战时共产主义政策 B.新经济政策 C.社会主义工业化政策 D.农业集体化政策

16.1918年,扎格鲁尔组织代表团准备到伦敦同英国政府谈判;1920年,甘地号召印度人民开展非暴力不合作运动。这些行动的终极目标是( )

A.争取政治民主 B.赢得国家独立 C.反对强权政治 D.捍卫世界和平

17.1938年4月,罗斯福在“炉边谈话”中谈到:经济稳定和民主制度的稳定,都取决于政府向失业者提供就业的决心。下列新政措施中与这一主张最相符的是( )

A.整顿金融体系 B.加强对工业的计划指导

C.调整农业政策 D.推行“以工代赈”

18.它是世界反法西斯战争胜利的产物,是为保障战后世界和平和安全而成立的国际性组织。“它”指的是( )

A.国际联盟 B.联合国 C.世界贸易组织 D.欧共体

19.如列图片内容可直接用于探究的主题是( )

杜鲁门 四国分区占领德国示意图 “柏林危机”期间的空运

A.北约与华约对峙 B.冷战与德国分裂

C.合作与欧洲发展 D.改革与东欧剧变

20.人们发现,地理位置对于商业成功的重要性不断下降,世界各地间通讯越来越方便,费用也越来越低,使得世界所有地区的公司都更容易获得资源以及合适的市场。这一现象出现的原因是( )

A.互联网的迅速普及 B.多极化趋势的凸

C.发展中国家的成长 D.消费性群体的扩大

二、非选择题(共5小题,30分)

21.阅读下列材料,回答问题。

材料:某帝国兴起、发展和演变示意图

材料二:它的命运注定是守旧而不是创新,它一出生就已是罗马帝国范围内的一个古老的国家。它生活在过去的权势和荣耀的阴影中,一直试图维持或恢复这种权势和荣耀。它产生了引人注目的一连串杰出的领导者——行政官员、将军、学者和神学家等。但是,由于其工作环境,他们中真正有创造力的人却为数极少。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)据材料一中示意图,指出该帝国的名称,并将两个方框中内容补充完整。

(2)据材料一和材料二,分析该帝国走向衰亡的原因。

(3)从该帝国兴衰的过程中你获取了什么有益启示

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二

(1)依据材料一,指出两幅图片反映的矛盾有何不同。

(2)依据材料二,概括两国革命过程中的相似之处。

(3)综上,写出上述内容呈现的历史阶段特征,请再举出符合这一特征的历史事件一例。

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一 某同学梳理的世界近现代史线索及相关知识

线索一 线索二

19世纪三四十年代,欧洲三大工人运动兴起1848年,______________ 1864年,国际工人协会成立 1871年,法国巴黎公社革命 1917年,俄国彼得格勒武装起义 1921年,“中共一大”召开 1949年,中华人民共和国成立 1857年,密拉特城士兵发动起义1858年,章西女王在战斗中牺牲 1859年,起义被英国镇压 1920年,甘地发起非暴力不合作运动 1947年,印度宣布独立 1960年,“非洲年” 1990年,纳米比亚独立

材料二 马克思主义是人民的理论,第一次创立了人民实现自身解放的思想体系。马克思主义是实践的理论,指引着人民改造世界的行动。

——摘编自义务教育教科书《世界历史》

(1)依据材料一,补充线索一中横线部分内容。

(2)概括材料一中两条线索的名称,结合所学知识分析它们兴起的共同原因。

(3)结合材料一内容,谈谈你对材料二内容的理解。

24.下面是著名史学家霍华德·斯波德克的一段论述,请你阅读并提炼其中一个观点,结合材料以及所学知识进行简要论述,写一篇80-120字的小短文。(要求:题目自拟,观点明确;史实正确;条理清晰,语句通顺,表述完整)

材料 战争和工业化总是并存的,美国的南北战争就是一个例子。这场战争不仅恢复了一个政治联盟,而且标志着工业化、城市化、拥有自由劳动力的北方战胜了乡村化、实行种植园经济体制和奴隶制的南方。它也标志着一种转变,这使美国很快就引领了世界的工业化发展。

——霍华德·斯波德克《世界通史》

25.阅读下列材料,回答问题。

材料一 到1949年,日本经济已经达到战前的生产水平。这得益于美国的财政援助、投资以及战争赔款的及时放弃。1952年共同防御条约规定,日本用于国防上的开支不得超过国民生产总值的1%,因此,战后日本领导人将国家收入投入到经济发展中。

——摘编自麦克莱恩《日本史》

材料二 20世纪70年代,日本公司充分利用了接受过高级训练和良好教育的劳动大军,把经济资源投向技术密集型产品如内存芯片、液晶显示器和光盘驱动器,使“日本制造”成为最高质量的技术产品。80年代,日本似乎要赶超美国成为世界最大的经济强国。

——摘编自麦克尼尔《世界史》

材料三 日本经济发展模式最早和最成功的模仿者是新加坡、韩国和中国香港、中国台湾。快速的增长使它们赢得了“四小龙”的绰号。

——摘编自本特利《新全球通史》

(1)依据材料一和材料二,指出二战后日本经济发展的状况,并概括出现这一状况的原因。

(2)依据材料三,指出日本经济发展的影响。综上,你获取了什么关于国家发展的智慧。

1.D

【详解】根据题干“古埃及的文物不断在塞浦路斯(地中海岛国)、提洛(爱琴海的提洛岛)、铁拉(希腊铁拉岛)等地出土”可知,古埃及文物在地中海地区出土,说明古埃及文明曾向地中海地区扩展,D项正确;公元前525年,波斯帝国吞并古埃及;后来,亚历山大帝国和罗马帝国先后占领古埃及,古埃及近3000年的文明没有延续下去,排除A项;农耕技术发达与题干信息无关,排除B项;题干反映的是古埃及文明的外传,不是吸收外来文化,排除C项。故选D项。

2.B

【详解】根据题干“美索不达米亚之所以成为理想的定居地,不仅是因为那里农产品率富,而且也因为两河是重要的交通和商贸要道”可知,材料强调的是两河是重要的交通和商贸要道,即河流对文明兴起有重要意义,B项正确;题干强调的是河流对文明兴起有重要意义,不是强调两河地区特别适合农业耕种,排除A项;题干没有涉及古巴比伦成为地区统一,排除C项;题干强调河流对文明兴起的重要性,无法体现文明中心多元并存,排除D项。故选B项。

3.B

【详解】根据材料图片信息可知,材料体现了古印度的早期城市遗址,奴隶制王朝孔雀王朝及古印度森严的等级制度种姓制度,B项正确;材料没有提到金字塔,排除A项;材料体现的是古印度的制度,排除C项;材料没有提到多个文明,排除D项。故选B项。

4.C

【详解】根据题干“在他之前,希腊文化虽早已和东方接触,但不如他之后那样普遍地渗透西亚北非各地。”可知,促使希腊文化遍地渗透西亚北非各地的是亚历山大东征,亚历山大东征客观上促进了东西方文化的大交汇,C项正确;汉谟拉比是西亚两河流域的古巴比伦国国王,他与希腊文化普遍地渗透西亚北非各地无关,排除A项;伯里克利是希腊雅典城邦的执政官,他的贡献是通过改革将雅典奴隶主民主政治发展到高峰,排除C项;屋大维首创“元首制”,掌握最高统治实权,将罗马共和国过渡到罗马帝国,他与希腊文化的渗透到西亚北非各地的史实无关,排除D项。故选C项。

5.B

【详解】根据题干“它使城乡间的联系加强,商品流入农村,农村开始出现货币地租。货币地租使劳动力的自由程度增加,农村出现雇工制,劳动力也自然涌向城市。”可知,城市的兴起推动了农村地区的发展,说明了城市兴起的积极性,B项正确;城市的兴起破坏了农村的自然经济,有利于农村的发展,这具有进步性,而不是破坏性,排除A项;城市兴起带动农村发展,体现了关联性,而不是独立性,排除C项;城市兴起带动农村的发展与民主无关,排除D项。故选B项。

6.D

【详解】根据题干材料“大化改新派进一步把全国划分为66个‘国’,每一‘国’委派一名‘国司’及其辅们不断强化‘权力只能来自天皇’的主张”可知,大化改新派的做法有利于加强中央对地方的控制,强化中央集权,D项正确;材料中的做法有利于加强中央集权,不能消除土地兼并,排除A项;幕府统治出现在大化改新之后,排除B项;加强中央集权与完成日本统一没有必然联系,排除C项。故选D项。

7.C

【详解】根据题干和结合所学知识可知,1492年,哥伦布受西班牙王室的资助,率领船队从西班牙出发,横渡大西洋,到达今天的古巴、海地等地。哥伦布远航的目的是寻找财富,掠夺财富,C项正确;通商多指国与国之间进行贸易,排除A项;旅行是指远行、去外地办事或游览,排除B项;交往指的是两人或两个以上的人为了交流信息而相互作用的过程,排除D项。故选C项。

8.A

【详解】根据题干“国王的出逃使议员们忧心忡忡,于是,他们邀请了一对夫妻来做国王”可知,材料描述的是1688年,英国发生政变,英国议会废除詹姆斯二世,迎请他的女儿和女婿入主英国,即“光荣革命”,“议会的地位已明显高于国王的地位”表明国王的权力受到了限制,并通过之后颁布的《权利法案》,从法律上肯定了这一地位,逐渐形成君主立宪制,A项正确;法国大革命中废除了君主制,处死路易十六与题干“国王的出逃”“他们邀请了一对夫妻来做国王”不符,排除B项;北美来克星顿枪声是美国独立战争爆发的标志,美国独立战争是反抗英国殖民统治的民族解放战争,独立战争后,华盛顿当选为总统,并通过1787年宪法确定了资产阶级民主共和制度,排除C项;拉美玻利瓦尔起义是反抗西班牙殖民统治的民族解放运动,玻利瓦尔建立的是“大哥伦比亚共和国”,玻利瓦尔当先总统,排除D项。故选A项。

9.A

【详解】根据题干“对于专制主义的法国来说,伏尔泰是位值得敬畏的敌人。当伏尔泰去世时,法国王权己据摇欲坠”结合所学可知,伏尔泰是启蒙运动的代表人物,他的思想冲击了专制主义,推动了法国大革命的爆发,A项正确;题干强调的是启蒙思想的力量,不是专制主义的顽固,排除B项;题干没有涉及革命过程的恐怖,排除C项;法国大革命摧毁了法国的君主统治,传播了资产阶级自由民主思想,这是革命的影响,与题干信息不符,排除D项。故选A项。

10.A

【详解】根据题干“1866年,英国政府巡视员发现考尔德河的河水都能当墨水用。”“布拉德福德的运河附近的男孩经常点燃河水”可知,英国工业革命的开展导致环境遭到破坏,河水遭到污染,A项正确;题干体现的是英国工业革命的消极影响,而不是化学工业取得长足进步,排除B项;生活用品供应和社会治安状况在题干中均体现不出,题干体现的是工业革命导致的环境问题,排除CD项。故选A项。

11.D

【详解】根据题干“从技术上说,这些农奴属于莫斯科和圣彼得堡的各家银行”和所学可知,俄国农奴制改革的措施是宣布农奴获得人身自由,但地主破产,他们的农奴已经属于银行所有,要解放农奴必须给银行补偿损失,这说明俄国农奴制改革具有复杂性,D项正确;题干没有涉及改革的影响,进步性、局限性均属于改革的影响,排除AC项;题干没有涉及改革的影响,且改革具有不彻底性,排除B项。故选D项。

12.C

【详解】根据题干“在推动第二次工业革命方面,没有哪个国家比得上德国人的热情。”结合所学可知,第二次工业革命期间,德国人卡尔·本茨制造内燃机汽车,C项正确;法拉第是英国人,排除A项;爱迪生是美国人,排除B项;诺贝尔是瑞典人,排除D项。故选C项。

13.A

【详解】根据题干“英国从世界上最大的债权国变成了最大的债务国;法国的劳动力、国家财政和自然资源不堪重负,导致战后经济的千疮百孔;俄国‘为了捍卫帝国而参战,帝国却因此灭亡’。”可知,一战大大削弱了英国、法国、俄国的势力,即削弱了欧洲的力量,A项正确;题干信息与殖民地无关,排除B项;题干信息没有反映列强之间的矛盾,排除C项;殖民体系的崩溃在二战后,排除D项。故选A项。

14.C

【详解】根据题干“克里蒙梭走在最前面,其身后是威尔逊和劳合·乔治,他们正准备离开凡尔赛宫,在立柱的后面有一个赤身裸体的小男孩哭泣,其身后的地上是一张等待签署的和约。”结合所学可知,材料反映的是巴黎和会上战胜国惩罚战败国德国的场景,所以哭泣的“小男孩”指的是德国。《凡尔赛条约》对德国的领土、军事、赔款及殖民地等方面做出了严苛的规定,所以用“赤身裸体”来表现,C项正确;一战中,日本是战胜国,排除A项;意大利在一战爆发后不久,为了自己的利益,转投协约国,排除B项;俄国在1917年退出了一战,未参加巴黎和会,排除D项。故选C项。

15.B

【详解】根据题干“该政策的核心思想,是以恢复和利用商业为杠杆,以对物质利益的关心为手段,刺激人们的生产和经营积极性,通过国家资本主义,迂回、间接地向社会主义过渡。”结合所学可知,材料反映的是新经济政策。新经济政策的实质是利用市场和商品货币关系来发展生产,是一种国家资本主义,是过渡到社会主义的一种方式,B项正确;战时共产主义政策是一种计划经济,与题干信息不符,排除A项;社会主义工业化、农业集体化政策都实行自上而下的指令性计划经济体制,短期内有利于经济的发展,但随着时间的推移,弊端日益显露,成为经济发展的严重体制障碍,与题干信息无关,排除CD项。故选B项。

16.B

【详解】根据题干和所学可知,一战期间,埃及沦为英国的“保护国”,“扎格鲁尔组织代表团准备到伦敦同英国政府谈判”指的是一战后,埃及要求完全独立;“甘地号召印度人民开展非暴力不合作运动”指的是一战后,印度人民与英国殖民者矛盾激化,引发甘地领导的反抗英国殖民统治的开展非暴力不合作运动。因此,这些行动的终极目标是赢得国家独立,B项正确;从事件背景看,埃及和印度都受到了英国的殖民统治,他们的行动的终极目标不是争取政治民主,而是摆脱殖民统治,获得民族独立,排除A项;题干涉及的是英国殖民统治,与反对强权政治、捍卫世界和平无关,排除CD项。故选B项。

17.D

【详解】根据题干“经济稳定和民主制度的稳定,都取决于政府向失业者提供就业的决心。”结合所学可知,1929年-1933年的经济危机冲击了美国的资本主义制度。罗斯福就任美国总统后实行了新政,为了解决就业问题,使大量失业者和穷人有工作可做,兴办公共工程,以工代赈,兴办公共工程吸引大量失业者,增加了就业机会,这些工程包括许多巨型堤坝和水库如田纳西水利工程,公共工程兴建,在客观上刺激了消费需求,扩大了内需,刺激了工人就业,起到了一举多得的作用,D项正确;整顿金融体系,重在恢复银行的信用,排除A项;加强对工业的计划指导,重在恢复和发展生产,排除B项;调整农业政策,重在限制产量,稳定农产品的价格,排除C项。故选D项。

18.B

【详解】根据题干“它是世界反法西斯战争胜利的产物,是为保障战后世界和平和安全而成立的国际性组织。”结合所学可知,这个组织是联合国。为了协调行动,尽快打败法西斯,1945年2月,美国、英国、苏联三国首脑罗斯福、丘吉尔、斯大林在苏联雅尔塔召开会议。会议决定打败德国后,要对德国实行军事占领,彻底消灭德国的法西斯主义。同时,还决定成立联合国。苏联承诺在德国投降后三个月内,参加对日本法西斯的作战。1945年10月24日,经安理会五个常任理事国和大多数签署国的批准,《联合国宪章》正式生效,联合国正式成立。联合国是当今世界上最大、最重要、最具代表性和权威性的国际组织,B项正确;国际联盟是一战的产物,联合国成立后解散,排除A项;世界贸易组织是全球性的经济组织,与世界反法西斯战争无关,排除C项;欧共体是欧洲区域组织,排除D项。故选B项。

19.B

【详解】根据图片和所学可知,杜鲁门在1947年3月发表演说,提出的政策被称为“杜鲁门主义”,“杜鲁门主义”的出台标志着美苏战时同盟关系正式破裂,冷战开始。右图展示的是冷战开始后的“柏林危机”,冷战导致了德国分裂,1949年9月,在美英法占领区成立了德意志联邦共和国;1949年10月,在苏战区成立德意志民主共和国。因此,图片的主题是冷战与德国分裂,B项正确;北约成立于1948年8月,华约成立于1955年,图片中的事件发生时,华约还没有成立,排除A项;图片体现的不是合作而是对峙,不是欧洲的发展而是德国的分裂,排除C项;图片事件体现的是冷战和冷战导致的德国分裂,没有涉及改革与东欧剧变,排除D项。故选B项。

20.A

【详解】根题干材料“地理位置对于商业成功的重要性下降,世界各地间通讯越来越方便,费用也越来越低,使得世界所有地区的公司都更容易获得资源以及合适的市场”可知,通讯方式的变化使得地理位置对商业成功的重要性不断下降。结合所学可知,通讯方式的变化主要得益于互联网的迅速普及,A项正确;题干强调的是世界各地间通讯越来越方便,费用也越来越低,使得世界所有地区的公司都更容易获得资源以及合适的市场,没有涉及世界多极化趋势问题,排除B项;题干强调的是互联网的普及使地理位置对于商业成功的重要性下降,没有涉及发展中国家的成长问题,排除C项;题干强调的是地理位置对于商业成功的重要性下降,互联网对商业越来越重要,而不是因为消费性群体的扩大,排除D项。故选A项。

21.(1)东罗马帝国或拜占庭帝国。编成《查士丁尼法典》;奥斯曼土耳其帝国攻破都城,帝国灭亡。

(2)遭遇外族入侵;缺乏创新;长期战争财政枯竭等。(答出其中任意两点即可,其他符合题意也可)

(3)要注重创新和发展。(符合题意即可)

【详解】(1)名称:根据材料一“330年”、“君士坦丁在拜占庭设立新都”并结合所学知识,330年,罗马帝国皇帝君士坦丁在帝国东部的拜占庭设立新都。后来,该城改称为君士坦丁堡。罗马帝国分裂为东西两部分后,这里成为东罗马帝国的都城,因此,东罗马帝国又被称为“拜占庭帝国”。内容:根据材料,第一个方框对应时间为529年,结合所学知识,529年,委员会把自2世纪初以来历任罗马皇帝颁布的法令收集在一起,剔除其中相互矛盾的条例,编成《查士丁尼法典》;第二个方框对应的时间是1453年,结合所学知识,1453年,奥斯曼帝国攻破君士坦丁堡,改名为伊斯坦布尔,拜占庭帝国最终灭亡。

(2)原因:根据材料一“遭到阿拉伯人不断进攻”、“遭到第四次十字军骑士侵扰”可以得出东罗马帝国走向衰亡的原因有遭遇外族入侵;长期战争财政枯竭;根据材料二“但是,由于其工作环境,他们中真正有创造力的人却为数极少”可以得出东罗马帝国走向衰亡的原因有缺乏创新。

(3)启示:根据上述材料,东罗马帝国缺乏创新最终走向灭亡,给我们的启示是要注重创新和发展。

22.(1)矛盾不同:美国:英国的殖民统治阻碍了北美资本主义的发展;法国:封建专制统治阻碍了资本主义的发展。

(2)相似之处:都是资产阶级革命;都颁布了反映资产阶级自由平等与民主思想的纲领性文件;都取得了资产阶级革命的胜利,确立了资本主义制度。

(3)特征:资本主义制度的初步确立;举例:英国资产阶级革命。

【详解】(1)矛盾不同:根据材料一“波士顿倾茶事件”和所学可知,波士顿倾茶事件是美国独立战争的导火索,图片反映的矛盾是英国的殖民统治阻碍了北美资本主义的发展;根据材料一“攻占巴士底狱”和所学可知,1789年7月,巴黎民众攻占巴士底狱,标志着法国大革命的开始,图片反映的矛盾是法国的封建专制统治阻碍了资本主义的发展。

(2)相似之处:依据材料二“《独立宣言》”“《人权宣言》”和所学可知,1776年7月,大陆会议通过了由杰斐逊起草的《独立宣言》,宣布人人生而平等,享有生命权、自由权和追求幸福的权利;宣言的发表,标志着美国的诞生。1789年8月,法国制宪会议通过了《人权宣言》,宣告了人权、法治、自由、分权、平等和保护私有财产等基本原则。由此可知,两国革命都是资产阶级革命;都颁布了反映资产阶级自由平等与民主思想的纲领性文件;都取得了资产阶级革命的胜利,确立了资本主义制度。

(3)特征:材料一反映了美国的独立战争、材料二反映了法国大革命,由此可知,上述内容呈现的历史阶段特征是资本主义制度的初步确立;举例:结合所学可知,英国资产阶级革命确立了君主立宪制,建立了资产阶级的统治,也符合这一特征。

23.(1)内容:《共产党宣言》发表

(2)名称:线索一:社会主义从理想到现实

线索二:亚非拉民族民主运动的开展

共同原因:工业革命的开展

(3)理解:1848年《共产党宣言》的发表标志着马克思主义的诞生,使工人运动有了科学理论指导,在马克思主义的指导下俄国取得了彼得格勒武装起义的胜利,建立了世界上第一个社会主义国家。在马克思主义指导下,建立了中国共产党,并带领中国人民赢得了新民主主义革命的成功,使中国走上了发展社会主义的道路。这都体现了马克思主义是科学的、是经过实践证明了的正确的理论,指引着人民改造世界的行动。

【详解】(1)内容:根据材料一“欧洲三大工人运动、巴黎公社、俄国彼得格勒武装起义、中共一大”和所学知识可知,主要考查的是社会主义运动的内容,因此由1848年可知,马克思、恩格斯在这一年发表了《共产党宣言》,标志着马克思主义的诞生。

(2)名称:根据材料一线索一内容“欧洲三大工人运动、巴黎公社、俄国彼得格勒武装起义、中共一大”和所学知识可知,线索一主要强调了社会主义运动曲折发展的历程,说明了社会主义由理想到现实。

根据材料一线索二内容“章西女王在战斗中牺牲、甘地发起非暴力不合作、印度宣布独立、纳米比亚独立”和所学知识可知,线索二事件主线属于亚非拉民族民主运动的发展历程,说明了亚非拉民族民主运动的发展。

共同原因:本题考查了社会主义运动和亚非拉民族民主运动的发展,工业革命的开展促进了资本主义经济的快速发展,资本主义制度的各种弊端日益暴露,推动了工人运动开展、以及马克思主义诞生。工业革命促进了亚非拉国家民族资本主义经济的发展,从而推动亚非拉民族解放运动的开展。

(3)理解:1848年《共产党宣言》的发表标志着马克思主义的诞生,使工人运动有了科学理论指导,在马克思主义的指导下俄国取得了彼得格勒武装起义的胜利,建立了世界上第一个社会主义国家。在马克思主义指导下,建立了中国共产党,并带领中国人民赢得了新民主主义革命的成功,使中国走上了发展社会主义的道路。这都体现了马克思主义是科学的、是经过实践证明了的正确的理论,指引着人民改造世界的行动。

24.题目:战争和工业化的关系

观点:南北战争推动了美国工业化发展

论述:美国独立战争后,北方完成工业革命,南方以种植园经济为主,南北方不同的经济类型的发展加剧了南北矛盾,奴隶制的废存问题成为战争的焦点。1861年,美国南北战争爆发,1862年,联邦政府颁布《宅地法》和《解放黑人奴隶宣言》,废除了奴隶制,扭转了战局并取得了战争的胜利。南北战争维护了国家统一,扫除了美国社会经济发展的最大障碍,为以后经济的迅速发展创作了条件,美国在随后的第二次工业革命中居于主导地位,超过英国成为头号工业强国。因此,美国南北战争推动了美国工业化发展,使美国发展成工业化强国。

【详解】根据材料“战争和工业化总是并存的”和“这使美国很快就引领了世界的工业化发展”可知,美国南北战争使美国在战后成为引领了世界的工业化发展的工业强国,由此可以“战争和工业化的关系”为题,确立观点为“南北战争推动了美国工业化发展”。

论述时围绕南北战争的背景、经过、结果和影响简述,根据材料“而且标志着工业化、城市化、拥有自由劳动力的北方战胜了乡村化、实行种植园经济体制和奴隶制的南方。它也标志着一种转变,这使美国很快就引领了世界的工业化发展。”,并结合美国在第二次工业革命的表现和影响,阐述南北战争维护了国家统一,扫除了美国社会经济发展的最大障碍,为以后经济的迅速发展创作了条件,推动了美国工业化发展,美国在随后的第二次工业革命中居于主导地位,超过英国成为头号工业强国。

最后总结并点明观点,如,美国南北战争推动了美国工业化发展,使美国发展成工业化强国。

25.(1)发展状况:二战后日本经济高速发展。原因:美国的援助、投资和对战争赔款的放弃;国防开支少,可以将更多的国家收入投入到经济发展中;原有的工业基础较好;重视科学技术,发展高科技产业;政府采用了恰当的经济政策。

(2)影响:为其它国家和地区的发展提供借鉴;推动世界格局向多极化方向发展。智慧:要重视科学技术;政府要采用恰当的经济政策。

【详解】(1)状况:根据材料一“日本经济已经达到战前的生产水平”及材料二“80年代,日本似乎要赶超美国成为世界最大的经济强国”可知,二战后日本经济高速发展。

原因:根据材料一“得益于美国的财政援助、投资以及战争赔款的及时放弃”可得出,美国的援助、投资和对战争赔款的放弃;根据材料一“用于国防上的开支不得超过国民生产总值的1%”“将国家收入投入到经济发展中”可得出,国防开支少,可以将更多的国家收入投入到经济发展中;根据材料二“接受过高级训练和良好教育的劳动大军”可得出,原有的工业基础较好;根据材料二“投向技术密集型产品”可得出,重视科学技术,发展高科技产业;根据所学知识可知,当时的日本政府采用了恰当的经济政策。

(2)影响:根据材料三“日本经济发展模式最早和最成功的模仿者是新加坡、韩国和中国香港、中国台湾。”可知,日本经济的发展为其它国家和地区的发展提供借鉴;结合所学可知,日本的崛起推动世界格局向多极化方向发展。

智慧:本问属于开放性问题,可从重视科学技术、采用恰当的经济政策方面简要说明,言之有理即可。

同课章节目录