7.2碱及其性质同步练习(含答案)鲁教版化学九年级下册

文档属性

| 名称 | 7.2碱及其性质同步练习(含答案)鲁教版化学九年级下册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 274.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2024-03-06 18:20:27 | ||

图片预览

文档简介

7.2碱及其性质

一、多选题

1.下列说法正确的是( )

A.空气中一氧化碳、二氧化硫的增加能导致酸雨

B.生石灰在空气中变质需要消耗空气中的氧气和水

C.用适量的水能区分硝酸铵、氯化钠、硫酸铜三种白色固体

D.电解水时电源正极产生的是能使带火星木条复燃的气体

2.下列实验操作不能达到预期目标的是( )

A.电解水时加入氢氧化钠可增强水的导电性

B.将足量的铜丝放在充满空气的密闭容器中加热,以除去其中的O2

C.将50g溶质质量分数为10%的盐酸加热蒸发25g水,得到质量分数为20%的盐酸

D.将酚酞试液滴入Cu(OH)2中,通过酚酞颜色的变化判断Cu(OH)2是否属于碱

3.有关实验现象描述正确的是

A.生石灰与水反应放出大量热

B.氢气在空气中燃烧时,发出淡蓝色火焰

C.木炭在氧气中燃烧时发出白光,生成二氧化碳

D.镁在空气中燃烧,发出耀眼的白光,生成黑色固体

4.下列物质溶于水所形成的溶液中,溶质与被溶解的物质不是同一种物质( )

A.生石灰 B.食盐 C.氢氧化钾 D.二氧化碳

5.甲、乙、丙、丁均为初中化学常见物质,它们之间的部分转化关系如图所示.下列说法正确的是

A.若甲、乙、丁都是氧化物,则丙可能是碳酸钙

B.若丙是碳酸钠,乙是氢氧化钠,则甲可能是硝酸钠

C.若甲、乙、丙、丁均含有同一种元素,且乙可用来灭火,则丙可能是氧气

D.甲、乙、丙、丁之间的转化不可以全部通过复分解反应实现

二、选择题

6.下列为某同学对化学知识的归纳,其中有错误的是

A.空气的组成:氮气、氧气、稀有气体等

B.配制溶液的步骤:计算、称量、量取、溶解、装瓶贴标签

C.氢氧化钠的三种俗称:烧碱、火碱、消石灰

D.一氧化碳具有可燃性、还原性、毒性

7.分类是化学学习和研究的中要方法之一,下列分类不正确的是

A.酸:CH3COOH、HNO3、H2SO4 B.干燥剂:浓硫酸、熟石灰、苛性钠

C.碱:熟石灰、烧碱、氢氧化铜 D.混合物:碘酒、空气、可燃冰

8.实验室里固体氢氧化钠必须密封保存,主要原因是( )

①有腐蚀性

②有吸水性,易潮解

③有挥发性

④能与空气中的CO2反应

A.①②

B.①③

C.②④

D.③④

9.下列物质长久盛放在敞口的容器中,会变质且质量变大的是

①浓盐酸 ②浓硫酸 ③烧碱 ④纯碱 ⑤生石灰 ⑥食盐

A.①⑥ B.②③④⑤ C.③⑤ D.②③⑤

10.安全是社会关注的焦点,学习化学知识能有效预防安全事故发生。下列实验操作存在 安全隐患的是

A.实验室点燃氢气前,一定要先检验氢气的纯度

B.给试管中的药品加热时,先将试管预热

C.铁丝放到纯氧中燃烧时,集气瓶中预先加少量水

D.浓硫酸沾到皮肤上,先用大量水冲洗,再涂上氢氧化钠溶液

11.下列实验方案不能达到实验目的是( )

A.用带火星的木条检验O2

B.铁和铜的混合物,可加入稀硫酸除去铜

C.用酚酞溶液鉴别食盐水和烧碱溶液

D.用打开瓶盖,看有无白雾的方法鉴别浓硫酸和浓盐酸

12.下列实验方案或措施不合理的是

A.除去CaO中混有的CaCO3,高温煅烧

B.除去MnO2粉末中混有的KCl,加足量的水溶解、过滤、洗涤、干燥

C.用无色酚酞溶液检验氢氧化钠溶液是否变质

D.用稀H2SO4区别NaOH、K2CO3、BaCl2三种白色固体

13.下列暴露在空气中,质量增加且发生化学变化的是( )

A.浓盐酸 B.浓硫酸 C.浓氯化钠溶液 D.浓氢氧化钠溶液

14.实验室长期保存下列试剂的方法中,不正确的是( )

A.白磷保存在水中

B.生石灰保存在烧杯中

C.浓盐酸密封保存在试剂瓶中

D.石灰石保存在广口瓶中

15.分类是化学学科的基本思想方法之一。下列分类正确的是

A.冰、干冰、氢氧化钾属于氧化物 B.茶水、豆浆、肥皂水属于混合物

C.煤、石油、氢气属于化石燃料 D.生石灰、熟石灰、石灰石属于碱

三、综合应用题

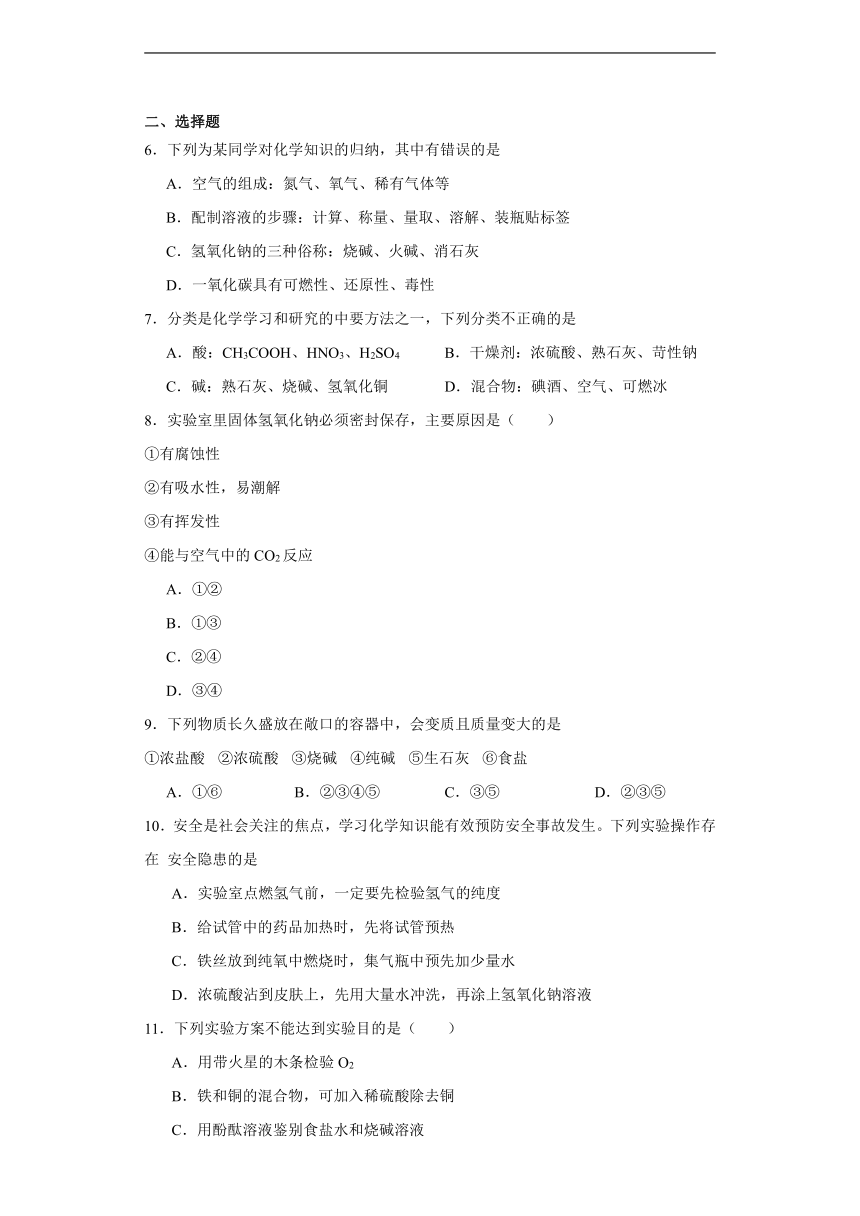

16.科学家设想利用太阳能加热器“捕捉CO2”、“释放CO2”,实现碳循环(如图所示)。

某化学小组的同学对此 非常感兴趣,在老师的指导下,设计了如图装置探究上述设想的反应原理是否可行。

(1)能证明装置A“释放出CO2”的现象是 ;

(2)装置B在实验结束撤掉酒精喷灯时的作用是

(3)上述反应结束后,小组同学对D中固体的成分进行探究,以证明是否“捕捉”到CO2。

【资料卡片】氧化钙和水反应生成氢氧化钙,此反应放出大量的热。氢氧化钙是一种微溶于水的白色粉末。

【猜想与假设】D中的固体可能为:I.只有氧化钙;Ⅱ.氧化钙与碳酸钙;Ⅲ.只有碳酸钙。

【进行实验】(1)甲同学从D中取一定量的固体于试管中,并加入一定量的水,振荡,有白色不溶物。甲同学据此认为试管中的固体为碳酸钙,认为猜想Ⅲ成立。

乙同学认为甲同学实验不足以证明猜想Ⅲ成立,其原因是 。

(2)乙同学从D中取一定量的固体于试管中,加入一定量的水,触摸试管外壁,感觉发热。乙同学据此认为试管中的固体有氧化钙,即猜想I成立。

(3)丙同学认为乙同学的实验不够严谨,于是向D物质中加稀盐酸,再结合乙同学的结论,完成了下面的实验报告后,得出猜想Ⅱ成立的结论。

实验步骤 实验现象 实验结论

猜想Ⅱ成立

(4)通过以上探究,小组同学认为科学家的设想在反应原理上是可行的。该设想的优点有 (填字母序号)。

A.原料易得 B.充分利用太阳能 C.释放出的CO2可作为资源加以利用

(5)请写出上述实验过程中的任何一个化学方程式: 。

17.2011年3月,日本强烈地震后,海啸引发福岛第一核电站的放射性物质外泄,有关131-I(碘-131)的相关报道成为热门话题。请回答下列问题:

(1)131-I原子中含有53个质子,78个中子。

①131-I原子的核外电子数为 。

②自然界中普遍存在另一种稳定的碘原子127-I,它和131-I同属于碘元素。原因是 。

(2)专家指出,服用碘片(有效成分为KI)可以治疗碘-131造成的辐射,但服用碘酒(有效成分为I2)却会引起碘中毒.KI和I2的性质不同的原因是 。

(3)A、B、C、D、E分别是稀盐酸、氢氧化钠溶液、硫酸铜溶液 、氧化铁和一氧化碳中的一种,E是实验室一种常见溶液,它们之间的关系如图所示,“------”两端的物质在一定条件下可以反应。请回答:

①C的一种用途是 ;D、E反应的化学方程式为 。

②上述各物质间的反应均可用“甲+乙→丙+丁”表示,其中不属于四种基本反应类型,但能用上式表示的一个化学方程式是 。

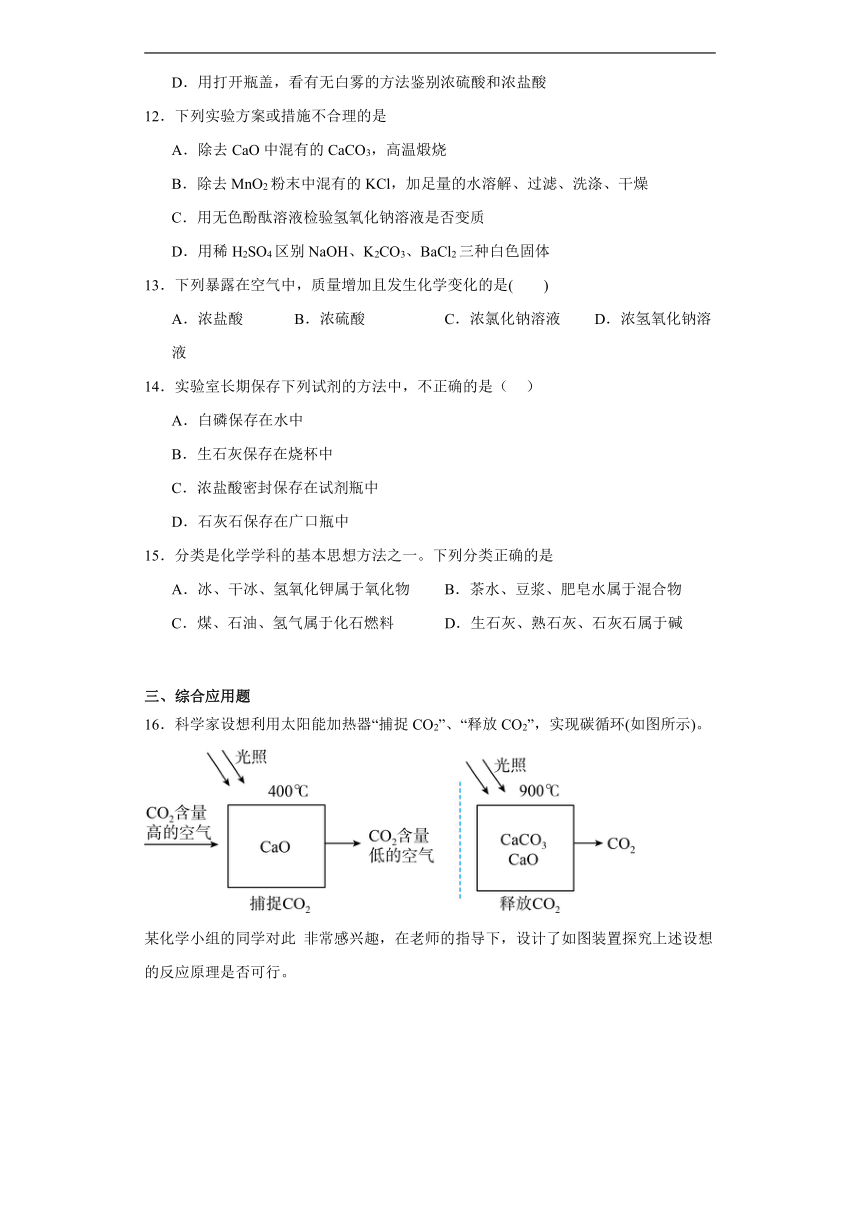

18.为探究燃烧的条件,某兴趣小组进行了如下实验,实验装置如图1所示。

【实验步骤】

步骤1:取一小块白磷(着火点为40℃),放在一铝箔制的小盒中,然后放入装有生石灰的锥形瓶内。点燃蜡烛,塞紧胶塞,蜡烛燃烧一会儿就熄灭了。

步骤2:待装置冷却后,打开分液漏斗的活塞,向锥形瓶中注入少量水,立即关闭活塞,观察到铝盒中的白磷燃烧。

【实验分析】

(1)小明认为步骤1中蜡烛燃烧一会儿就熄灭了,是因为装置内没有氧气了,你 (填“赞同”或“不赞同”)小明的观点,原因是 。

(2)上述步骤2中白磷燃烧应满足的条件:①温度达到白磷的着火点;② 。

【实验反思】

(3)在该实验中,生石灰的主要作用是 ,该反应的化学方程式为 。

【实验拓展】

为探究蜡烛的组成,将1.6g蜡烛放入足量氧气中燃烧,并将生成的气体全部通入图2装置(忽略所有影响因素),实验中测得有关数据如下表所示:

实验前 实验后

装置I总质量 105.0g 106.8g

装置Ⅱ总质量 286.1g 288.3g

【查阅资料】干燥剂用于吸收水分。

(4)①实验结束后生成二氧化碳的质量为 g。

②通过计算,蜡烛中所含碳元素的质量为 g,该蜡烛中 (填“是”或“否”)含有氧元素。

参考答案:

1.CD

2.CD

3.AB

4.AD

5.AC

6.C

7.B

8.C

9.C

10.D

11.B

12.C

13.D

14.B

15.B

16. 防止C中的石灰水倒流 炸裂A中的试管 氢氧化钙微溶于水 向装有固体的试管中用胶头滴管加入稀盐酸 有气泡产生 ABC CaCO3CaO+CO2↑。(其他正确答案也可)

17. 53 质子数相同 分子结构不同 金属除锈(合理即可) 2NaOH+CuSO4=Cu(OH)2↓+Na2SO4 Fe2O3+3CO2Fe+3CO2

18.(1) 不赞同 步骤2中白磷燃烧需要消耗氧气,若没有氧气白磷不会燃烧(合理即可)

(2)白磷与氧气接触

(3) 为白磷燃烧提供热量

(4) 2.2 0.6 是

一、多选题

1.下列说法正确的是( )

A.空气中一氧化碳、二氧化硫的增加能导致酸雨

B.生石灰在空气中变质需要消耗空气中的氧气和水

C.用适量的水能区分硝酸铵、氯化钠、硫酸铜三种白色固体

D.电解水时电源正极产生的是能使带火星木条复燃的气体

2.下列实验操作不能达到预期目标的是( )

A.电解水时加入氢氧化钠可增强水的导电性

B.将足量的铜丝放在充满空气的密闭容器中加热,以除去其中的O2

C.将50g溶质质量分数为10%的盐酸加热蒸发25g水,得到质量分数为20%的盐酸

D.将酚酞试液滴入Cu(OH)2中,通过酚酞颜色的变化判断Cu(OH)2是否属于碱

3.有关实验现象描述正确的是

A.生石灰与水反应放出大量热

B.氢气在空气中燃烧时,发出淡蓝色火焰

C.木炭在氧气中燃烧时发出白光,生成二氧化碳

D.镁在空气中燃烧,发出耀眼的白光,生成黑色固体

4.下列物质溶于水所形成的溶液中,溶质与被溶解的物质不是同一种物质( )

A.生石灰 B.食盐 C.氢氧化钾 D.二氧化碳

5.甲、乙、丙、丁均为初中化学常见物质,它们之间的部分转化关系如图所示.下列说法正确的是

A.若甲、乙、丁都是氧化物,则丙可能是碳酸钙

B.若丙是碳酸钠,乙是氢氧化钠,则甲可能是硝酸钠

C.若甲、乙、丙、丁均含有同一种元素,且乙可用来灭火,则丙可能是氧气

D.甲、乙、丙、丁之间的转化不可以全部通过复分解反应实现

二、选择题

6.下列为某同学对化学知识的归纳,其中有错误的是

A.空气的组成:氮气、氧气、稀有气体等

B.配制溶液的步骤:计算、称量、量取、溶解、装瓶贴标签

C.氢氧化钠的三种俗称:烧碱、火碱、消石灰

D.一氧化碳具有可燃性、还原性、毒性

7.分类是化学学习和研究的中要方法之一,下列分类不正确的是

A.酸:CH3COOH、HNO3、H2SO4 B.干燥剂:浓硫酸、熟石灰、苛性钠

C.碱:熟石灰、烧碱、氢氧化铜 D.混合物:碘酒、空气、可燃冰

8.实验室里固体氢氧化钠必须密封保存,主要原因是( )

①有腐蚀性

②有吸水性,易潮解

③有挥发性

④能与空气中的CO2反应

A.①②

B.①③

C.②④

D.③④

9.下列物质长久盛放在敞口的容器中,会变质且质量变大的是

①浓盐酸 ②浓硫酸 ③烧碱 ④纯碱 ⑤生石灰 ⑥食盐

A.①⑥ B.②③④⑤ C.③⑤ D.②③⑤

10.安全是社会关注的焦点,学习化学知识能有效预防安全事故发生。下列实验操作存在 安全隐患的是

A.实验室点燃氢气前,一定要先检验氢气的纯度

B.给试管中的药品加热时,先将试管预热

C.铁丝放到纯氧中燃烧时,集气瓶中预先加少量水

D.浓硫酸沾到皮肤上,先用大量水冲洗,再涂上氢氧化钠溶液

11.下列实验方案不能达到实验目的是( )

A.用带火星的木条检验O2

B.铁和铜的混合物,可加入稀硫酸除去铜

C.用酚酞溶液鉴别食盐水和烧碱溶液

D.用打开瓶盖,看有无白雾的方法鉴别浓硫酸和浓盐酸

12.下列实验方案或措施不合理的是

A.除去CaO中混有的CaCO3,高温煅烧

B.除去MnO2粉末中混有的KCl,加足量的水溶解、过滤、洗涤、干燥

C.用无色酚酞溶液检验氢氧化钠溶液是否变质

D.用稀H2SO4区别NaOH、K2CO3、BaCl2三种白色固体

13.下列暴露在空气中,质量增加且发生化学变化的是( )

A.浓盐酸 B.浓硫酸 C.浓氯化钠溶液 D.浓氢氧化钠溶液

14.实验室长期保存下列试剂的方法中,不正确的是( )

A.白磷保存在水中

B.生石灰保存在烧杯中

C.浓盐酸密封保存在试剂瓶中

D.石灰石保存在广口瓶中

15.分类是化学学科的基本思想方法之一。下列分类正确的是

A.冰、干冰、氢氧化钾属于氧化物 B.茶水、豆浆、肥皂水属于混合物

C.煤、石油、氢气属于化石燃料 D.生石灰、熟石灰、石灰石属于碱

三、综合应用题

16.科学家设想利用太阳能加热器“捕捉CO2”、“释放CO2”,实现碳循环(如图所示)。

某化学小组的同学对此 非常感兴趣,在老师的指导下,设计了如图装置探究上述设想的反应原理是否可行。

(1)能证明装置A“释放出CO2”的现象是 ;

(2)装置B在实验结束撤掉酒精喷灯时的作用是

(3)上述反应结束后,小组同学对D中固体的成分进行探究,以证明是否“捕捉”到CO2。

【资料卡片】氧化钙和水反应生成氢氧化钙,此反应放出大量的热。氢氧化钙是一种微溶于水的白色粉末。

【猜想与假设】D中的固体可能为:I.只有氧化钙;Ⅱ.氧化钙与碳酸钙;Ⅲ.只有碳酸钙。

【进行实验】(1)甲同学从D中取一定量的固体于试管中,并加入一定量的水,振荡,有白色不溶物。甲同学据此认为试管中的固体为碳酸钙,认为猜想Ⅲ成立。

乙同学认为甲同学实验不足以证明猜想Ⅲ成立,其原因是 。

(2)乙同学从D中取一定量的固体于试管中,加入一定量的水,触摸试管外壁,感觉发热。乙同学据此认为试管中的固体有氧化钙,即猜想I成立。

(3)丙同学认为乙同学的实验不够严谨,于是向D物质中加稀盐酸,再结合乙同学的结论,完成了下面的实验报告后,得出猜想Ⅱ成立的结论。

实验步骤 实验现象 实验结论

猜想Ⅱ成立

(4)通过以上探究,小组同学认为科学家的设想在反应原理上是可行的。该设想的优点有 (填字母序号)。

A.原料易得 B.充分利用太阳能 C.释放出的CO2可作为资源加以利用

(5)请写出上述实验过程中的任何一个化学方程式: 。

17.2011年3月,日本强烈地震后,海啸引发福岛第一核电站的放射性物质外泄,有关131-I(碘-131)的相关报道成为热门话题。请回答下列问题:

(1)131-I原子中含有53个质子,78个中子。

①131-I原子的核外电子数为 。

②自然界中普遍存在另一种稳定的碘原子127-I,它和131-I同属于碘元素。原因是 。

(2)专家指出,服用碘片(有效成分为KI)可以治疗碘-131造成的辐射,但服用碘酒(有效成分为I2)却会引起碘中毒.KI和I2的性质不同的原因是 。

(3)A、B、C、D、E分别是稀盐酸、氢氧化钠溶液、硫酸铜溶液 、氧化铁和一氧化碳中的一种,E是实验室一种常见溶液,它们之间的关系如图所示,“------”两端的物质在一定条件下可以反应。请回答:

①C的一种用途是 ;D、E反应的化学方程式为 。

②上述各物质间的反应均可用“甲+乙→丙+丁”表示,其中不属于四种基本反应类型,但能用上式表示的一个化学方程式是 。

18.为探究燃烧的条件,某兴趣小组进行了如下实验,实验装置如图1所示。

【实验步骤】

步骤1:取一小块白磷(着火点为40℃),放在一铝箔制的小盒中,然后放入装有生石灰的锥形瓶内。点燃蜡烛,塞紧胶塞,蜡烛燃烧一会儿就熄灭了。

步骤2:待装置冷却后,打开分液漏斗的活塞,向锥形瓶中注入少量水,立即关闭活塞,观察到铝盒中的白磷燃烧。

【实验分析】

(1)小明认为步骤1中蜡烛燃烧一会儿就熄灭了,是因为装置内没有氧气了,你 (填“赞同”或“不赞同”)小明的观点,原因是 。

(2)上述步骤2中白磷燃烧应满足的条件:①温度达到白磷的着火点;② 。

【实验反思】

(3)在该实验中,生石灰的主要作用是 ,该反应的化学方程式为 。

【实验拓展】

为探究蜡烛的组成,将1.6g蜡烛放入足量氧气中燃烧,并将生成的气体全部通入图2装置(忽略所有影响因素),实验中测得有关数据如下表所示:

实验前 实验后

装置I总质量 105.0g 106.8g

装置Ⅱ总质量 286.1g 288.3g

【查阅资料】干燥剂用于吸收水分。

(4)①实验结束后生成二氧化碳的质量为 g。

②通过计算,蜡烛中所含碳元素的质量为 g,该蜡烛中 (填“是”或“否”)含有氧元素。

参考答案:

1.CD

2.CD

3.AB

4.AD

5.AC

6.C

7.B

8.C

9.C

10.D

11.B

12.C

13.D

14.B

15.B

16. 防止C中的石灰水倒流 炸裂A中的试管 氢氧化钙微溶于水 向装有固体的试管中用胶头滴管加入稀盐酸 有气泡产生 ABC CaCO3CaO+CO2↑。(其他正确答案也可)

17. 53 质子数相同 分子结构不同 金属除锈(合理即可) 2NaOH+CuSO4=Cu(OH)2↓+Na2SO4 Fe2O3+3CO2Fe+3CO2

18.(1) 不赞同 步骤2中白磷燃烧需要消耗氧气,若没有氧气白磷不会燃烧(合理即可)

(2)白磷与氧气接触

(3) 为白磷燃烧提供热量

(4) 2.2 0.6 是

同课章节目录

- 第七单元 常见的酸和碱

- 第一节 酸及其性质

- 第二节 碱及其性质

- 第三节 溶液的酸碱性

- 第四节 酸碱中和反应

- 到实验室去:探究酸和碱的化学性质

- 第八单元 海水中的化学

- 第一节 海洋化学资源

- 第二节 海水“晒盐“

- 第三节 海水“制碱“

- 到实验室去:粗盐中难溶性杂质的去除

- 第九单元 金属

- 第一节 常见的金属材料

- 第二节 金属的化学性质

- 第三节 钢铁的锈蚀与防护

- 到实验室去 探究金属的性质

- 第十单元 化学与健康

- 第一节 食物中的有机物

- 第二节 化学元素与人体健康

- 第三节 远离有毒物质

- 第十一单元 化学与社会发展

- 第一节 化学与能源开发

- 第二节 化学与材料研制

- 第三节 化学与农业生产

- 第四节 化学与环境保护