2024年中考语文总复习教材文言文梳理6.记承天寺夜游7.得道多助,失道寡助课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024年中考语文总复习教材文言文梳理6.记承天寺夜游7.得道多助,失道寡助课件(共32张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 743.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-03-06 22:40:11 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

6.记承天寺夜游(课标篇目)

北宋·苏轼

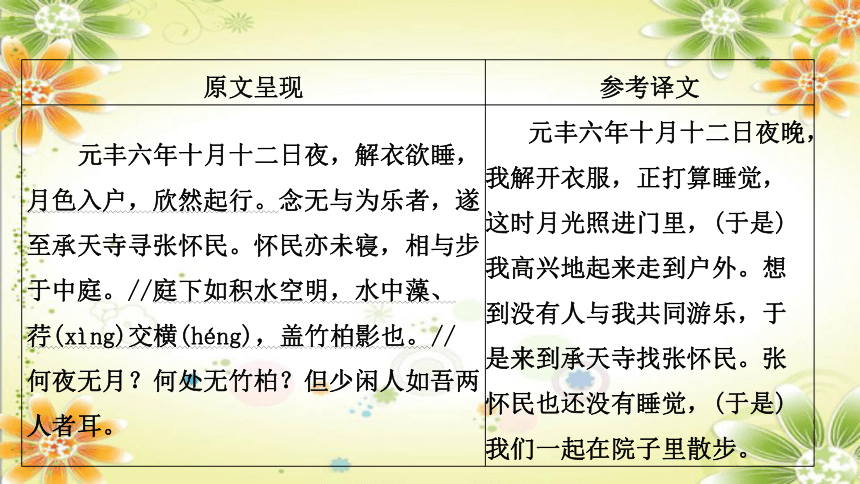

原文呈现 参考译文

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。//庭下如积水空明,水中藻、荇(xìng)交横(héng),盖竹柏影也。//何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 元丰六年十月十二日夜晚,我解开衣服,正打算睡觉,这时月光照进门里,(于是)我高兴地起来走到户外。想到没有人与我共同游乐,于是来到承天寺找张怀民。张怀民也还没有睡觉,(于是)我们一起在院子里散步。

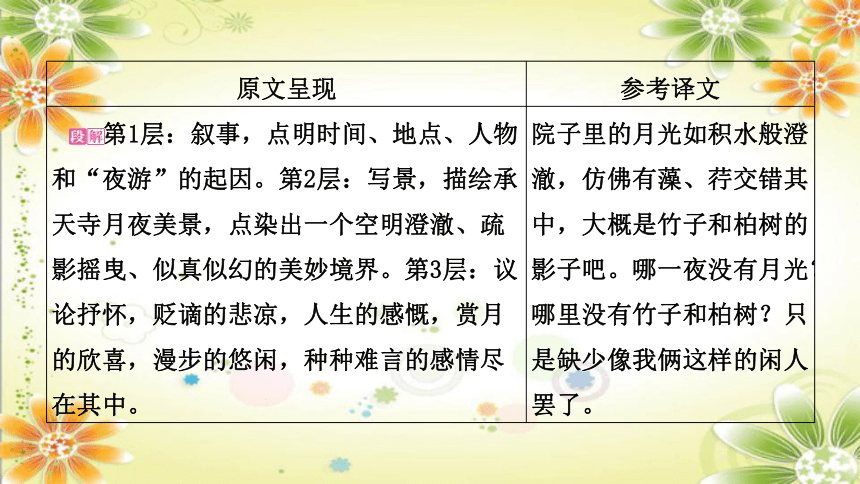

原文呈现 参考译文

第1层:叙事,点明时间、地点、人物和“夜游”的起因。第2层:写景,描绘承天寺月夜美景,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。第3层:议论抒怀,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲,种种难言的感情尽在其中。 院子里的月光如积水般澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。哪一夜没有月光?哪里没有竹子和柏树?只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

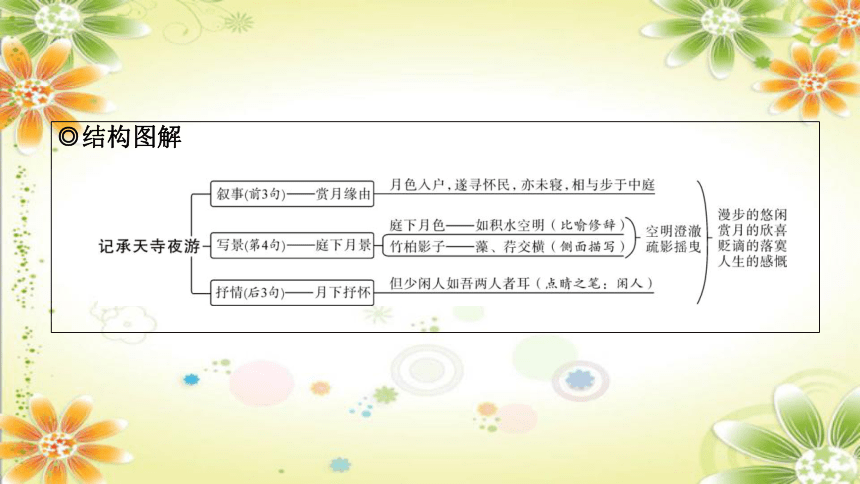

◎结构图解

◎文章主旨 本文以寥寥数语,记录了作者一次月夜寻友散步的情景,描绘了庭院如水的月色,创造了一个清幽宁静的艺术境界,传达了作者复杂微妙的心境:贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欣喜、漫步的悠闲。

◎写作特色 1.层次分明。开头点明时间、地点、人物和起因,先叙事,再写景,最后以议论点题,脉络清晰,环环相扣。2.叙事简洁。写找张怀民一节时,只用“亦未寝”三字,略去相见时的对话,使文章结构更显紧凑。3.写景别致。全文写景只有一句话,以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

一、知识积累

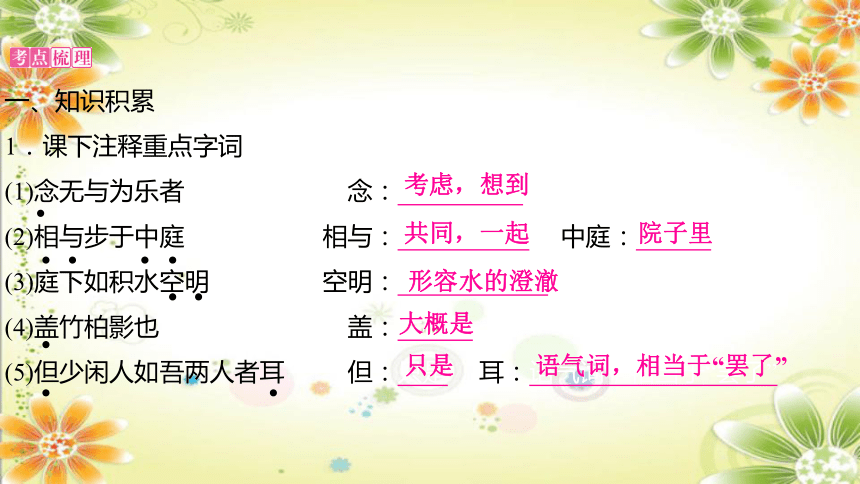

1.课下注释重点字词

(1)念无与为乐者 念:考虑,想到

(2)相与步于中庭 相与:共同,一起 中庭:院子里

(3)庭下如积水空明 空明:形容水的澄澈

(4)盖竹柏影也 盖:大概是

(5)但少闲人如吾两人者耳 但:只是 耳:语气词,相当于“罢了”

考虑,想到

共同,一起

院子里

形容水的澄澈

大概是

只是

语气词,相当于“罢了”

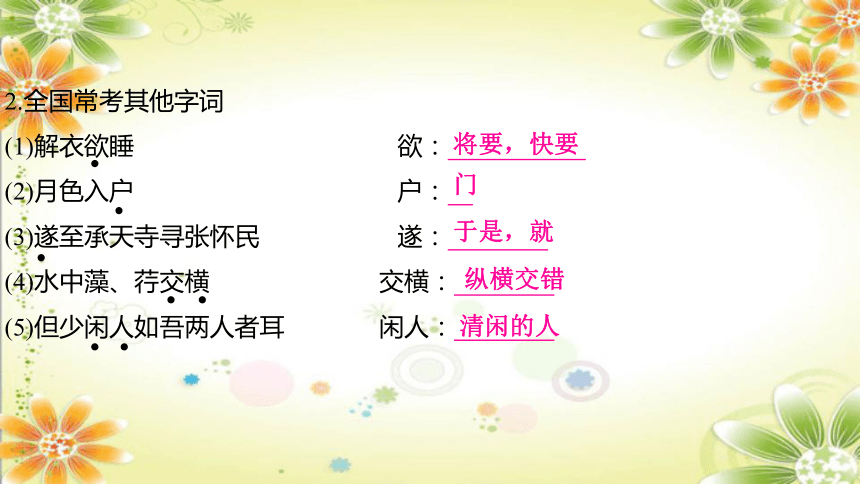

2.全国常考其他字词

(1)解衣欲睡 欲:将 要,快要

(2)月色入户 户:门

(3)遂至承天寺寻张怀民 遂:于是,就

(4)水中藻、荇交横 交横:纵横交错

(5)但少闲人如吾两人者耳 闲人:清闲的人

将要,快要

门

于是,就

纵横交错

清闲的人

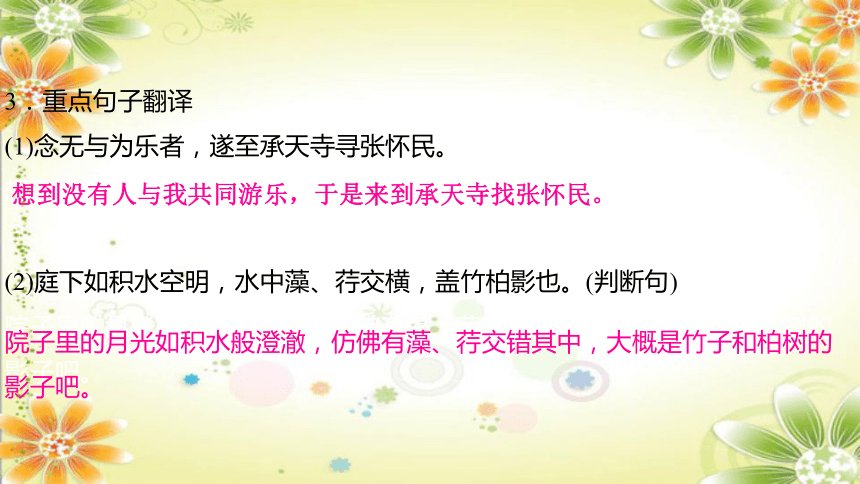

3.重点句子翻译

(1)念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

想到没有人与我共同游乐,于是来到承天寺找张怀民。

(2)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。(判断句)

院子里的月光如积水般澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。

想到没有人与我共同游乐,于是来到承天寺找张怀民。

院子里的月光如积水般澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。

(3)但少闲人如吾两人者耳。(定语后置)

只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

4.断句

元 丰 六 年 十 月 十 二 日 夜 / 解 衣 欲 睡 / 月 色 入 户 / 欣 然 起 行

/

/

/

二、内容理解与探究

5.结合文意,简要分析作者夜游之“乐” 表现在哪些方面。(内容理解)

①作者虽遭贬谪,内心悲凉,但面对美好月色,欣然起行,乐从心生(景色之乐);②友人相伴,步于中庭,使孤寂之情顿消,喜从心来(友情之乐);③自称“闲人” ,以豁达乐观的心胸来欣赏月下美景,情趣高雅(情趣之乐)。

6.本文作者描写月光的澄澈用了哪些方法?(写作技巧)

①比喻:把月光比作积水,想象奇特,生动形象地表现了月光的澄澈;②侧面烘托:把竹柏的影子比作“藻、荇” 来侧面表现月光之澄澈。

7.结合写作背景和你对苏轼生平、思想的认识,谈谈对“闲人” 的理解。(教材“思考探究” )

【变式设问】苏轼《记承天寺夜游》以“闲”结尾,请简要谈谈你对“闲人”的理解。

“闲人” 既指二人的政治处境,即作为贬谪之人,无职无权,清闲无比,内心悲凉无可诉说;又指夜游时的心境,即空灵自在,悠游自如,故能欣赏到一派空明的景象。

7.得道多助,失道寡助(2022版课标新增篇目) 《孟子》

原文呈现 参考译文

天时不如地利,地利不如人和。//三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。// 天时比不上地利,地利比不上人和。(比如一座)方圆三里的内城,只有方圆七里的外城,围起来攻打它,却不能取胜。采用四面包围的方式攻城,必定有得天时之处,可是不能取胜,这是因为天时比不上地利啊。

故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。 城墙并不是不高,护城河并不是不深,武器装备并不是不精良(兵:兵器。革:皮革制成的甲、胄、盾之类),粮食供给也并不是不充足,(但守城一方还是)弃城而逃(委:放弃。去:离开),这是因为地利比不上人和啊。所以说,使人民定居下来(而不迁到别的地方去),不能靠疆域的边界,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武器的锐利。能行仁政的君主,支持、帮助他的人就多;不行仁政的君主,支持、帮助他的人就少。

寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。 帮助他的人少到了极点,内外亲属都会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下的人都会归顺他。凭着天下人都归顺的条件,去攻打那连亲人都反对的寡助之君,所以能行仁政的君主不战则已,战就一定能胜利。

第1层:开门见山提出论点,指出“人和”的重要性。第2层:采用两两比较的方式,用两个基于历史经验的判断,指明了“人和”是克敌制胜的首要条件。第3层:进一步论证,从反面强调“人和”的重要性,引出“得道多助,失道寡助”的论断,进而指出施行“仁政”的必要性。

◎文章主旨 本文从决定战争胜负的因素这一角度出发,通过对“天时”“地利”“人和”三个条件的比较,阐述了“人和”对战争胜利的决定性作用,由此推出“得道者多助,失道者寡助”的论断,阐明了施行“仁政”的必要性。

◎写作特色 1.构思巧妙,结构严谨。充分铺陈防守方的“地利”条件,陡然一转,说出“委而去之”的结果,使“地利不如人和”的结论更有说服力。2.巧用对比论证,将“得道者”与“失道者”对比,强调“人和”的重要性。3.善用排比句式,增强说服力。

一、知识积累

1.课下注释重点字词

(1)环而攻之 环:围

(2)池非不深也 池:护城河

(3)兵革非不坚利也 兵革:泛指武器装备

(4)委2021黄冈而去之 委:放弃 去:离开

(5)寡助之至 至:极点

围

护城河

泛指武器装备

放弃

离开

极点

(6)亲戚畔之

亲戚:内外亲属,包括父系亲属和母系亲属

畔:同“叛” , 背叛

内外亲属,包括父系亲属和母系亲属

同“叛” ,背叛

2.全国常考其他字词

(1)夫环而攻之 夫:句首发语词,不译

(2)是天时不如地利也 是:指示代词,这

(3)固国不以山溪之险 国:国防

以:凭借

(4)天下顺之 顺:归顺,服从

句首发语词,不译

指示代词,这

国防

凭借

归顺,服从

3.重点句子翻译

(1)域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。(课下注释)

使人民定居下来(而不迁到别的地方去),不能靠疆域的边界,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武器的锐利。

(2)故君子有不战,战必胜矣。(课下注释)

所

以能行仁政的君主不战则已,战就一定能胜利。

(3)寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。(课后习题)

所以能行仁政的君主不战则已,战就一定能胜利。

帮助他的人少到了极点,内外亲属都会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下的人都会归顺他。

(4)城非不高也,池非不深也。(判断句)

城墙并不是不高,护城河并不是不深。

4.断句

(1)天时不如地利/地利不如人和/三里之城/七里之郭/环而攻之而不胜

(2)夫环而攻之/必有得天时者矣/然而不胜者/是天时不如地利也

/

/

/

/

/

/

/

二、内容理解与探究

5.文中孟子认为君主怎样做才能够“战必胜” ?理由是什么?(内容理解)

君主要“得道” ,也就是“施仁政” 。因为“施仁政” ,才能实现“人和” ,得到人民的支持和拥护。人心向背是决定战争胜负的根本条件,因此,施仁政的君主,能以“多助” 战“寡助” ,战必胜。

6.结合课文内容说说你对“得道者多助,失道者寡助” 的理解,并另举一两个事例来证明这个观点。(教材“思考探究” )

“得道者多助,失道者寡助” 是说,施行仁政的君主会得到广泛的拥护,不施行仁政的君主则会失去民心。周文王和商纣王的故事能证明这一点。文王姬昌为西伯时,礼贤下士,善养老者,所以人民拥护,贤士归心,为后来周代商而立奠定了基础。商纣王虽然天资敏捷,“材力过人” ,却不行仁政,以酷刑残害臣民,最终众叛亲离,葬送了商朝。

6.记承天寺夜游(课标篇目)

北宋·苏轼

原文呈现 参考译文

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。//庭下如积水空明,水中藻、荇(xìng)交横(héng),盖竹柏影也。//何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 元丰六年十月十二日夜晚,我解开衣服,正打算睡觉,这时月光照进门里,(于是)我高兴地起来走到户外。想到没有人与我共同游乐,于是来到承天寺找张怀民。张怀民也还没有睡觉,(于是)我们一起在院子里散步。

原文呈现 参考译文

第1层:叙事,点明时间、地点、人物和“夜游”的起因。第2层:写景,描绘承天寺月夜美景,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。第3层:议论抒怀,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲,种种难言的感情尽在其中。 院子里的月光如积水般澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。哪一夜没有月光?哪里没有竹子和柏树?只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

◎结构图解

◎文章主旨 本文以寥寥数语,记录了作者一次月夜寻友散步的情景,描绘了庭院如水的月色,创造了一个清幽宁静的艺术境界,传达了作者复杂微妙的心境:贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欣喜、漫步的悠闲。

◎写作特色 1.层次分明。开头点明时间、地点、人物和起因,先叙事,再写景,最后以议论点题,脉络清晰,环环相扣。2.叙事简洁。写找张怀民一节时,只用“亦未寝”三字,略去相见时的对话,使文章结构更显紧凑。3.写景别致。全文写景只有一句话,以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

一、知识积累

1.课下注释重点字词

(1)念无与为乐者 念:考虑,想到

(2)相与步于中庭 相与:共同,一起 中庭:院子里

(3)庭下如积水空明 空明:形容水的澄澈

(4)盖竹柏影也 盖:大概是

(5)但少闲人如吾两人者耳 但:只是 耳:语气词,相当于“罢了”

考虑,想到

共同,一起

院子里

形容水的澄澈

大概是

只是

语气词,相当于“罢了”

2.全国常考其他字词

(1)解衣欲睡 欲:将 要,快要

(2)月色入户 户:门

(3)遂至承天寺寻张怀民 遂:于是,就

(4)水中藻、荇交横 交横:纵横交错

(5)但少闲人如吾两人者耳 闲人:清闲的人

将要,快要

门

于是,就

纵横交错

清闲的人

3.重点句子翻译

(1)念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

想到没有人与我共同游乐,于是来到承天寺找张怀民。

(2)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。(判断句)

院子里的月光如积水般澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。

想到没有人与我共同游乐,于是来到承天寺找张怀民。

院子里的月光如积水般澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。

(3)但少闲人如吾两人者耳。(定语后置)

只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

4.断句

元 丰 六 年 十 月 十 二 日 夜 / 解 衣 欲 睡 / 月 色 入 户 / 欣 然 起 行

/

/

/

二、内容理解与探究

5.结合文意,简要分析作者夜游之“乐” 表现在哪些方面。(内容理解)

①作者虽遭贬谪,内心悲凉,但面对美好月色,欣然起行,乐从心生(景色之乐);②友人相伴,步于中庭,使孤寂之情顿消,喜从心来(友情之乐);③自称“闲人” ,以豁达乐观的心胸来欣赏月下美景,情趣高雅(情趣之乐)。

6.本文作者描写月光的澄澈用了哪些方法?(写作技巧)

①比喻:把月光比作积水,想象奇特,生动形象地表现了月光的澄澈;②侧面烘托:把竹柏的影子比作“藻、荇” 来侧面表现月光之澄澈。

7.结合写作背景和你对苏轼生平、思想的认识,谈谈对“闲人” 的理解。(教材“思考探究” )

【变式设问】苏轼《记承天寺夜游》以“闲”结尾,请简要谈谈你对“闲人”的理解。

“闲人” 既指二人的政治处境,即作为贬谪之人,无职无权,清闲无比,内心悲凉无可诉说;又指夜游时的心境,即空灵自在,悠游自如,故能欣赏到一派空明的景象。

7.得道多助,失道寡助(2022版课标新增篇目) 《孟子》

原文呈现 参考译文

天时不如地利,地利不如人和。//三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。// 天时比不上地利,地利比不上人和。(比如一座)方圆三里的内城,只有方圆七里的外城,围起来攻打它,却不能取胜。采用四面包围的方式攻城,必定有得天时之处,可是不能取胜,这是因为天时比不上地利啊。

故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。 城墙并不是不高,护城河并不是不深,武器装备并不是不精良(兵:兵器。革:皮革制成的甲、胄、盾之类),粮食供给也并不是不充足,(但守城一方还是)弃城而逃(委:放弃。去:离开),这是因为地利比不上人和啊。所以说,使人民定居下来(而不迁到别的地方去),不能靠疆域的边界,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武器的锐利。能行仁政的君主,支持、帮助他的人就多;不行仁政的君主,支持、帮助他的人就少。

寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。 帮助他的人少到了极点,内外亲属都会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下的人都会归顺他。凭着天下人都归顺的条件,去攻打那连亲人都反对的寡助之君,所以能行仁政的君主不战则已,战就一定能胜利。

第1层:开门见山提出论点,指出“人和”的重要性。第2层:采用两两比较的方式,用两个基于历史经验的判断,指明了“人和”是克敌制胜的首要条件。第3层:进一步论证,从反面强调“人和”的重要性,引出“得道多助,失道寡助”的论断,进而指出施行“仁政”的必要性。

◎文章主旨 本文从决定战争胜负的因素这一角度出发,通过对“天时”“地利”“人和”三个条件的比较,阐述了“人和”对战争胜利的决定性作用,由此推出“得道者多助,失道者寡助”的论断,阐明了施行“仁政”的必要性。

◎写作特色 1.构思巧妙,结构严谨。充分铺陈防守方的“地利”条件,陡然一转,说出“委而去之”的结果,使“地利不如人和”的结论更有说服力。2.巧用对比论证,将“得道者”与“失道者”对比,强调“人和”的重要性。3.善用排比句式,增强说服力。

一、知识积累

1.课下注释重点字词

(1)环而攻之 环:围

(2)池非不深也 池:护城河

(3)兵革非不坚利也 兵革:泛指武器装备

(4)委2021黄冈而去之 委:放弃 去:离开

(5)寡助之至 至:极点

围

护城河

泛指武器装备

放弃

离开

极点

(6)亲戚畔之

亲戚:内外亲属,包括父系亲属和母系亲属

畔:同“叛” , 背叛

内外亲属,包括父系亲属和母系亲属

同“叛” ,背叛

2.全国常考其他字词

(1)夫环而攻之 夫:句首发语词,不译

(2)是天时不如地利也 是:指示代词,这

(3)固国不以山溪之险 国:国防

以:凭借

(4)天下顺之 顺:归顺,服从

句首发语词,不译

指示代词,这

国防

凭借

归顺,服从

3.重点句子翻译

(1)域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。(课下注释)

使人民定居下来(而不迁到别的地方去),不能靠疆域的边界,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武器的锐利。

(2)故君子有不战,战必胜矣。(课下注释)

所

以能行仁政的君主不战则已,战就一定能胜利。

(3)寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。(课后习题)

所以能行仁政的君主不战则已,战就一定能胜利。

帮助他的人少到了极点,内外亲属都会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下的人都会归顺他。

(4)城非不高也,池非不深也。(判断句)

城墙并不是不高,护城河并不是不深。

4.断句

(1)天时不如地利/地利不如人和/三里之城/七里之郭/环而攻之而不胜

(2)夫环而攻之/必有得天时者矣/然而不胜者/是天时不如地利也

/

/

/

/

/

/

/

二、内容理解与探究

5.文中孟子认为君主怎样做才能够“战必胜” ?理由是什么?(内容理解)

君主要“得道” ,也就是“施仁政” 。因为“施仁政” ,才能实现“人和” ,得到人民的支持和拥护。人心向背是决定战争胜负的根本条件,因此,施仁政的君主,能以“多助” 战“寡助” ,战必胜。

6.结合课文内容说说你对“得道者多助,失道者寡助” 的理解,并另举一两个事例来证明这个观点。(教材“思考探究” )

“得道者多助,失道者寡助” 是说,施行仁政的君主会得到广泛的拥护,不施行仁政的君主则会失去民心。周文王和商纣王的故事能证明这一点。文王姬昌为西伯时,礼贤下士,善养老者,所以人民拥护,贤士归心,为后来周代商而立奠定了基础。商纣王虽然天资敏捷,“材力过人” ,却不行仁政,以酷刑残害臣民,最终众叛亲离,葬送了商朝。

同课章节目录