12《玩偶之家(节选)》 课时练(含答案)2024春高中语文统编版选择性必修中册

文档属性

| 名称 | 12《玩偶之家(节选)》 课时练(含答案)2024春高中语文统编版选择性必修中册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 99.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-03-06 21:24:17 | ||

图片预览

文档简介

第四单元 丰富的心灵·外国作家作品研习

第12课 玩偶之家(节选)

一、语言文字运用

阅读下面的文字,完成1~3题。

1935年,南京、上海等几个城市公演了挪威著名戏剧家易卜生的代表作《玩偶之家》。这部话剧虽然大受欢迎,但在南京磨风艺社的演出中,扮演娜拉的女教师王光珍,竟然被她所在的学校,以抛头露面、有伤风化,不能为人师表为理由开除了。这件震动全国的“娜拉事件”,在社会各界引发了一轮关于女性话题的大讨论,以至于1935年这一年,被大家称为“娜拉年”。

这娜拉有多火呢?①________________________________。据说,当时的主人请客吃饭,为了防止客人们因为意见不同而发生争执,都要在开饭前叮嘱一句,“今天大家好好吃饭,不许谈论娜拉”。

娜拉为爱付出却命运凄凉的故事,②_____________________________,所以当这部剧通过《新青年》杂志第一次在1918年出现在中国读者面前的时候,就立刻引起了众多处于封建婚姻包办制度下中国青年的共情。

娜拉成为人们崇拜的偶像,特别是处于传统封建礼教重压下的中国妇女,她们受到了娜拉的启蒙,开始对自身的价值和女性的权利产生了怀疑。有不少知识女性开始觉醒,女学生开始进入学堂接受教育,文坛也出现了一批女作家,中国掀起了一轮初级意识上的女权运动。与此同时,各种“问题剧”也应运而生,特别是“娜拉”出走以后怎么办,也成为思想界的一个讨论热点。

鲁迅先生就曾经撰文,对娜拉出走后的出路进行了分析。他认为娜拉只有两条路可走,不是堕落就是回来。尽管娜拉前途未卜,但她还是勇敢地追寻着她所追求的这种自由和独立,以至于在很多国家,娜拉都成为妇女追求解放和平等的一个象征。

《玩偶之家》这部话剧,问世已经有一百年的时间了,可是出走的娜拉,却一直走到了今天。③____________________________________?这个答案需要我们通过自己的努力和成长来做出回答。

1.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

2.文中画波浪线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。可少量增删词语,但不得改变原意。

答:________________________________________________________________________

3.文中画横线的句子具体详实地写出了中国妇女受到娜拉启蒙后的变化,这一表达效果是怎样取得的?请简要分析。

答:________________________________________________________________________

4.潜台词是指在某一话语的背后所隐藏的没有直接表达出来的意思。易卜生的戏剧《玩偶之家》,通过讲述女主人公娜拉与丈夫海尔茂由相亲相爱转为决裂的过程,探讨了男权社会与妇女解放之间的矛盾冲突。阅读下面的戏剧选段,解释画横线部分文字的潜台词。每句潜台词不超过15个字。

海尔茂 那还用我说?①你最神圣的责任是你对丈夫和儿女的责任。

娜 拉 我还有别的同样神圣的责任。

海尔茂 ②没有的事!你说的是什么责任?

娜 拉 我说的是我对自己的责任。

海尔茂 别的不用说,首先你是一个老婆,一个母亲。

娜 拉 这些话现在我都不信了。现在我只信,③首先我是一个人,跟你一样的一个人——至少我要学做一个人。

答:________________________________________________________________________

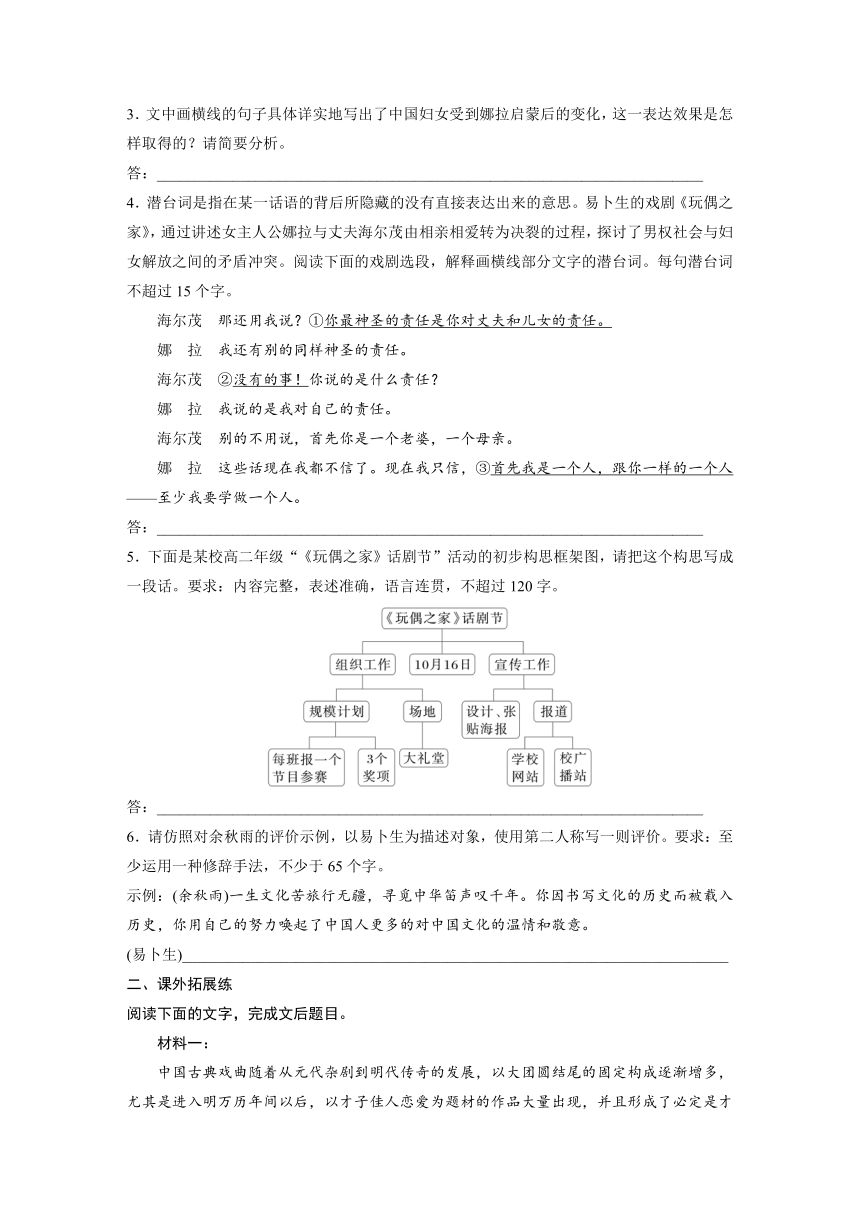

5.下面是某校高二年级“《玩偶之家》话剧节”活动的初步构思框架图,请把这个构思写成一段话。要求:内容完整,表述准确,语言连贯,不超过120字。

答:________________________________________________________________________

6.请仿照对余秋雨的评价示例,以易卜生为描述对象,使用第二人称写一则评价。要求:至少运用一种修辞手法,不少于65个字。

示例:(余秋雨)一生文化苦旅行无疆,寻觅中华笛声叹千年。你因书写文化的历史而被载入历史,你用自己的努力唤起了中国人更多的对中国文化的温情和敬意。

(易卜生)________________________________________________________________________

二、课外拓展练

阅读下面的文字,完成文后题目。

材料一:

中国古典戏曲随着从元代杂剧到明代传奇的发展,以大团圆结尾的固定构成逐渐增多,尤其是进入明万历年间以后,以才子佳人恋爱为题材的作品大量出现,并且形成了必定是才子科举合格得以与佳人团圆的固定模式。据伊维德考证,明代刊印的元代戏曲,大部分都对原戏进行了改编,其中最重要的改编之一,就是把结尾都改成了大团圆。

这种“俗套”的结尾模式在当时就曾受到许多精英文人的批判,戏曲家卓人月说:“今演剧者,必始于穷愁泣别,而终于团圆宴笑。似乎悲极得欢,而欢后更无悲也;死中得生,而生后更无死也,岂不大谬也!”最早将戏曲艺术的团圆结局与中国人的精神气质挂钩的,大概是王国维,他说:“吾国人之精神,世间的也,乐天的也,故代表其精神之戏曲、小说,无往而不著此乐天之色彩。始于悲者终于欢,始于离者终于合,始于困者终于亨,非是而欲餍阅者之心,难矣。”新文化运动之后的精英知识分子,也普遍认为“团圆的迷信”充分暴露出中国人不敢正视现实、直面矛盾,缺少悲剧意识的国民性弱点,是一种自欺欺人的“瞒和骗的文艺”。不过,精英知识分子对大团圆的批判,与其说是出于审美的目的,不如说是出于启蒙的目的。无论是启蒙文学还是革命文学,最重要的是必须确立对社会现状的“不满”主题,唯其不满,才有必要且有可能借助通俗文学的形式唤醒民众,以激发其奋起改变其现状。而大团圆故事却被认为是粉饰现实、麻痹斗志的文学,这是有悖于启蒙目的和革命目的的,因此遭到精英知识分子的嘲讽和批判,这一点也不奇怪。

还有一个吊诡的现象,往往越是生活富足的精英阶层,越是嫌腻大团圆故事;越是贫苦的下层百姓,越是热衷大团圆故事。从文学鉴赏的角度看,越是理性的知识群体,越倾向于现实主义的文学作品;越是感性的口头文学爱好者,越倾向于非现实的幻想故事。民间故事和乡村演剧都是幻想色彩浓郁的通俗文化形式,甚至有学者认为,民间故事是刻意与社会现实保持着陌生化的距离。弗洛伊德也说:“许多事情就是这样,如果它们是真实的,就不能给人带来娱乐,在虚构的剧作中却能够带来娱乐。”

由此可见,精英知识分子的现实主义标准与民间文学非现实的幻想性之间,本身就是相互垂直的两套体系,当你用这一套体系的标准去衡量另一套体系的时候,就只能得出“无价值”的结论。越是太平时期,市民社会越发达,文化市场的力量越大,市场需求就越倾向于大团圆故事。对于普通民众来说,他们需要在平淡的生活中注入一些幻想的亮色,不仅需要故事,而且需要能满足他们美好愿景的好结局的故事。所以说,“对于戏曲中的‘大团圆’,尽管鲁迅等新文艺人士深恶痛绝、屡加痛斥,却始终无法动摇其民间根基”。

问题是,我们在多年的文化学习中,逐渐习得了这些文化精英的启蒙判断,认定了大团圆结局与所谓“民族心理”之间的表里关系,普遍将大团圆故事模式误作中国特产,以为对大团圆的追求“反映了整个民族和社会群体的文化心态和民族心理”。

(摘编自施爱东《故事法则》)

材料二:

易卜生是近代现实主义戏剧的奠基人。在易卜生之前,欧洲各国剧坛上流行的是浪漫主义佳构剧。佳构剧是为职业剧团在大剧场进行商业演出而编写的作品,具有很强的娱乐性,多为轻喜剧或闹剧。佳构剧最大的特点是善于编织情节,因而发展了戏剧的结构艺术,不足之处是对社会人生的认识肤浅。佳构剧的人物是类型化的,为情节服务。而“有生命力的剧本和没有生命力的剧本的差别,就在于前者是人物支配着情节,而后者是情节支配着人物”。

佳构剧反映了19世纪中后期中产阶级的价值观念和审美情趣,掩盖了资本主义所带来的社会矛盾和道德危机。用戏剧揭露这些矛盾和危机,最成功的就是易卜生。在《玩偶之家》里,他写了娜拉个性意识的觉醒,撕破了蒙在家庭关系上的那层温情脉脉的面纱,展示了中产阶级的冷酷和自私。也许易卜生笔下的人物还不如契诃夫、奥尼尔写得厚实丰满,但他们都是一些有个性的人,或为伸张个性而斗争的人。有个性才有价值。易卜生重新确立了个性在戏剧创作中的核心地位,为现实主义戏剧奠定了坚实的价值基础。

在审美上,易卜生一反佳构剧向壁虚构的创作方法,确立了从经验出发、从生活出发、从人物出发的审美方式。他认为,创作必须从观察和体验出发,写亲眼所见的、精神上经历过的东西。“现代文学的秘密正在于这种经历过的经验。”从经验出发,使易卜生发现了佳构剧作家看不到或不愿正视的各种家庭和社会问题。他的作品大大激怒了欧美各国的中产阶级观众,各种诽谤、谩骂、攻击、威胁接踵而至,有的说作家不道德,有的说作品不真实,艺术上一无是处,以至于英国、美国、法国的商业剧院长期不敢上演其中的某些作品。即使上演,也被篡改得一塌糊涂。《玩偶之家》在德国演出时,易卜生被迫写了一个所谓“大团圆的结尾”,以免别人不经他同意就加以随意改写。这一结局便是“娜拉既想离开丈夫又舍不得孩子,结果弄得心力交瘁,最后猛然倒在了地上”,这种情形让人不由得想起1830年雨果《欧那尼》上演时,发生在法兰西大剧院的那场冲突。不过那次斗争的双方是浪漫主义和古典主义,这次却变成了现实主义和浪漫主义。(摘编自董健等《戏剧艺术十五讲》)

7.下列对材料一相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.处于贫富不同阶层的人们,往往对戏曲大团圆故事的态度不同,前者嫌腻,后者热衷。

B.启蒙和革命文学要想借助通俗文学的形式唤醒民众,必须确立对社会现状的“不满”主题。

C.精英知识分子对大团圆的批判和否定,主要不是出于审美的目的,而是出于启蒙的目的。

D.能够满足普通民众的文化市场需求和美好愿景,是大团圆故事的民间根基难撼的原因。

8.下列文学主张,不属于批判“大团圆结局”的一项是( )

A.他闭着眼睛不肯看天下的悲剧惨剧,不肯老老实实写天工的颠倒残酷,他只图说一个纸上的大快人心。这便是说谎的文学。(胡适《文学进化观念与戏剧的改良》)

B.凡是历史上不团圆的,在小说里统统给他团圆;没有报应的,给他报应。互相欺骗——这实在是关于国民性底问题。(鲁迅《中国小说史略》)

C.大团圆结局、悲剧之喜剧结局使本已走向寂灭之境的个体又重新回到生活之欲,这意味着重陷于“眩惑”的泥坑。(黄霖《20世纪中国古代文学研究史》)

D.惟我填词不卖愁,一夫不笑是吾忧。举世尽成弥勒佛,度人秃笔始堪投。(李渔《风筝误》卷末收场诗)

9.下列对材料的综合分析,不正确的一项是( )

A.材料一侧重分析中国古典戏曲“大团圆结局”的成因,材料二侧重介绍以易卜生为代表的西方近代现实主义戏剧的演进。

B.材料一连续引用卓人月、王国维、新文化运动的相关论述,都印证了大团圆结局与民族精神气质具有表里关系的观点。

C.无论是中国的民间故事、乡村演剧还是欧洲的佳构剧,都突出故事或者戏剧的娱乐性,故而容易虚构情节,带有幻想成分。

D.两篇材料都运用对比分析的方法,将“精英阶层与下层百姓”“现实主义与浪漫主义”对照展开,有利于深入分析。

10.请依据材料二,简要概括易卜生的戏剧创作主张。

答:________________________________________________________________________

11.联系易卜生被迫写“大团圆的结尾”这一事例,谈谈你对材料一的观点有了哪些新的发现。

答:________________________________________________________________________

第12课 玩偶之家(节选)

1. (示例)①几乎人人都在谈论她 ②其实也是很多女性遭遇的缩影 ③娜拉走后究竟会怎样呢

2.(示例)当这部剧在1918年通过《新青年》杂志第一次出现在中国读者面前的时候,就立刻引起了处于封建婚姻包办制度下众多中国青年的共鸣。

解析 原句有三处语病:一是“通过《新青年》杂志第一次在1918年”语序不当,可改为“在1918年通过《新青年》杂志第一次”;二是“众多处于封建婚姻包办制度下中国青年”语序不当,可改为“处于封建婚姻包办制度下众多中国青年”;三是“引起”和“共情”搭配不当,可将“引起”改为“激发”,或将“共情”改为“共鸣”。

3.(1)举例说明,举“知识女性”“女学生”“女作家”的例子,具体形象地写出了启蒙的意义。(2)铺陈罗列,按由易到难、由点到面的顺序,选取中国女性有代表性的变化,内容详实,突出其进步。

4.(示例)①你是家庭的附庸(你存在的意义是为家庭奉献全部)。②除了为家庭奉献,其余的休想。③我和你是平等的。

5.(示例) “《玩偶之家》话剧节”定于10月16日举行,需做好组织和宣传工作。组织工作包括安排高二年级每班报一个节目参赛、最终评选出3个奖项,并且需要联系大礼堂做场地;宣传工作包括设计、张贴海报,并在学校网站、校广播站对本次活动进行报道。

6.(示例)用卑微人物反映社会现实,借辛辣语言剖析人世虚伪。你是“现代戏剧之父”,你从高处看人群,看清了一些人的真正本性。你提出问题,激发观众去思考,无愧于“伟大的问号”之称。

7.A [“前者嫌腻,后者热衷”错。根据材料一第三段“往往越是生活富足的精英阶层,越是嫌腻大团圆故事;越是贫苦的下层百姓,越是热衷大团圆故事”可知,前者热衷,后者嫌腻。]

8.D [批判“大团圆结局”指必须确立对社会现状的“不满”主题,正视现实、直面矛盾,具有悲剧意识。D项主张“不卖愁”,鼓励“笑”与娱乐,让观者成为大肚能容的弥勒佛,并非直面现实的态度,因而不属于批判“大团圆结局”。]

9.B [“连续引用卓人月、王国维、新文化运动的相关论述,都印证了……”错。根据材料一第二段“今演剧者,必始于穷愁泣别,而终于团圆宴笑”可知,卓人月的话是对大团圆这种“俗套”的结尾模式的批判,并未印证“大团圆结局与民族精神气质具有表里关系”这一观点。]

10.①尊重人物个性,将个性作为戏剧创作的核心;②主张从经验出发、从生活出发、从人物出发的审美方式,直面各种社会和家庭问题(揭露资本主义带来的社会矛盾和道德危机)。

11.①大团圆的故事模式的确并非“中国特产”,把大团圆结局归因于我们的“民族心理”不够恰当;②生活富足的精英阶层(如欧美中产阶级)在不愿直面自身存在的道德危机时,也会接受“大团圆的结局”;③“大团圆的结局”除了满足普通民众美好愿景的文化心态,也可能来自对现实社会矛盾的回避心理。

第12课 玩偶之家(节选)

一、语言文字运用

阅读下面的文字,完成1~3题。

1935年,南京、上海等几个城市公演了挪威著名戏剧家易卜生的代表作《玩偶之家》。这部话剧虽然大受欢迎,但在南京磨风艺社的演出中,扮演娜拉的女教师王光珍,竟然被她所在的学校,以抛头露面、有伤风化,不能为人师表为理由开除了。这件震动全国的“娜拉事件”,在社会各界引发了一轮关于女性话题的大讨论,以至于1935年这一年,被大家称为“娜拉年”。

这娜拉有多火呢?①________________________________。据说,当时的主人请客吃饭,为了防止客人们因为意见不同而发生争执,都要在开饭前叮嘱一句,“今天大家好好吃饭,不许谈论娜拉”。

娜拉为爱付出却命运凄凉的故事,②_____________________________,所以当这部剧通过《新青年》杂志第一次在1918年出现在中国读者面前的时候,就立刻引起了众多处于封建婚姻包办制度下中国青年的共情。

娜拉成为人们崇拜的偶像,特别是处于传统封建礼教重压下的中国妇女,她们受到了娜拉的启蒙,开始对自身的价值和女性的权利产生了怀疑。有不少知识女性开始觉醒,女学生开始进入学堂接受教育,文坛也出现了一批女作家,中国掀起了一轮初级意识上的女权运动。与此同时,各种“问题剧”也应运而生,特别是“娜拉”出走以后怎么办,也成为思想界的一个讨论热点。

鲁迅先生就曾经撰文,对娜拉出走后的出路进行了分析。他认为娜拉只有两条路可走,不是堕落就是回来。尽管娜拉前途未卜,但她还是勇敢地追寻着她所追求的这种自由和独立,以至于在很多国家,娜拉都成为妇女追求解放和平等的一个象征。

《玩偶之家》这部话剧,问世已经有一百年的时间了,可是出走的娜拉,却一直走到了今天。③____________________________________?这个答案需要我们通过自己的努力和成长来做出回答。

1.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

2.文中画波浪线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。可少量增删词语,但不得改变原意。

答:________________________________________________________________________

3.文中画横线的句子具体详实地写出了中国妇女受到娜拉启蒙后的变化,这一表达效果是怎样取得的?请简要分析。

答:________________________________________________________________________

4.潜台词是指在某一话语的背后所隐藏的没有直接表达出来的意思。易卜生的戏剧《玩偶之家》,通过讲述女主人公娜拉与丈夫海尔茂由相亲相爱转为决裂的过程,探讨了男权社会与妇女解放之间的矛盾冲突。阅读下面的戏剧选段,解释画横线部分文字的潜台词。每句潜台词不超过15个字。

海尔茂 那还用我说?①你最神圣的责任是你对丈夫和儿女的责任。

娜 拉 我还有别的同样神圣的责任。

海尔茂 ②没有的事!你说的是什么责任?

娜 拉 我说的是我对自己的责任。

海尔茂 别的不用说,首先你是一个老婆,一个母亲。

娜 拉 这些话现在我都不信了。现在我只信,③首先我是一个人,跟你一样的一个人——至少我要学做一个人。

答:________________________________________________________________________

5.下面是某校高二年级“《玩偶之家》话剧节”活动的初步构思框架图,请把这个构思写成一段话。要求:内容完整,表述准确,语言连贯,不超过120字。

答:________________________________________________________________________

6.请仿照对余秋雨的评价示例,以易卜生为描述对象,使用第二人称写一则评价。要求:至少运用一种修辞手法,不少于65个字。

示例:(余秋雨)一生文化苦旅行无疆,寻觅中华笛声叹千年。你因书写文化的历史而被载入历史,你用自己的努力唤起了中国人更多的对中国文化的温情和敬意。

(易卜生)________________________________________________________________________

二、课外拓展练

阅读下面的文字,完成文后题目。

材料一:

中国古典戏曲随着从元代杂剧到明代传奇的发展,以大团圆结尾的固定构成逐渐增多,尤其是进入明万历年间以后,以才子佳人恋爱为题材的作品大量出现,并且形成了必定是才子科举合格得以与佳人团圆的固定模式。据伊维德考证,明代刊印的元代戏曲,大部分都对原戏进行了改编,其中最重要的改编之一,就是把结尾都改成了大团圆。

这种“俗套”的结尾模式在当时就曾受到许多精英文人的批判,戏曲家卓人月说:“今演剧者,必始于穷愁泣别,而终于团圆宴笑。似乎悲极得欢,而欢后更无悲也;死中得生,而生后更无死也,岂不大谬也!”最早将戏曲艺术的团圆结局与中国人的精神气质挂钩的,大概是王国维,他说:“吾国人之精神,世间的也,乐天的也,故代表其精神之戏曲、小说,无往而不著此乐天之色彩。始于悲者终于欢,始于离者终于合,始于困者终于亨,非是而欲餍阅者之心,难矣。”新文化运动之后的精英知识分子,也普遍认为“团圆的迷信”充分暴露出中国人不敢正视现实、直面矛盾,缺少悲剧意识的国民性弱点,是一种自欺欺人的“瞒和骗的文艺”。不过,精英知识分子对大团圆的批判,与其说是出于审美的目的,不如说是出于启蒙的目的。无论是启蒙文学还是革命文学,最重要的是必须确立对社会现状的“不满”主题,唯其不满,才有必要且有可能借助通俗文学的形式唤醒民众,以激发其奋起改变其现状。而大团圆故事却被认为是粉饰现实、麻痹斗志的文学,这是有悖于启蒙目的和革命目的的,因此遭到精英知识分子的嘲讽和批判,这一点也不奇怪。

还有一个吊诡的现象,往往越是生活富足的精英阶层,越是嫌腻大团圆故事;越是贫苦的下层百姓,越是热衷大团圆故事。从文学鉴赏的角度看,越是理性的知识群体,越倾向于现实主义的文学作品;越是感性的口头文学爱好者,越倾向于非现实的幻想故事。民间故事和乡村演剧都是幻想色彩浓郁的通俗文化形式,甚至有学者认为,民间故事是刻意与社会现实保持着陌生化的距离。弗洛伊德也说:“许多事情就是这样,如果它们是真实的,就不能给人带来娱乐,在虚构的剧作中却能够带来娱乐。”

由此可见,精英知识分子的现实主义标准与民间文学非现实的幻想性之间,本身就是相互垂直的两套体系,当你用这一套体系的标准去衡量另一套体系的时候,就只能得出“无价值”的结论。越是太平时期,市民社会越发达,文化市场的力量越大,市场需求就越倾向于大团圆故事。对于普通民众来说,他们需要在平淡的生活中注入一些幻想的亮色,不仅需要故事,而且需要能满足他们美好愿景的好结局的故事。所以说,“对于戏曲中的‘大团圆’,尽管鲁迅等新文艺人士深恶痛绝、屡加痛斥,却始终无法动摇其民间根基”。

问题是,我们在多年的文化学习中,逐渐习得了这些文化精英的启蒙判断,认定了大团圆结局与所谓“民族心理”之间的表里关系,普遍将大团圆故事模式误作中国特产,以为对大团圆的追求“反映了整个民族和社会群体的文化心态和民族心理”。

(摘编自施爱东《故事法则》)

材料二:

易卜生是近代现实主义戏剧的奠基人。在易卜生之前,欧洲各国剧坛上流行的是浪漫主义佳构剧。佳构剧是为职业剧团在大剧场进行商业演出而编写的作品,具有很强的娱乐性,多为轻喜剧或闹剧。佳构剧最大的特点是善于编织情节,因而发展了戏剧的结构艺术,不足之处是对社会人生的认识肤浅。佳构剧的人物是类型化的,为情节服务。而“有生命力的剧本和没有生命力的剧本的差别,就在于前者是人物支配着情节,而后者是情节支配着人物”。

佳构剧反映了19世纪中后期中产阶级的价值观念和审美情趣,掩盖了资本主义所带来的社会矛盾和道德危机。用戏剧揭露这些矛盾和危机,最成功的就是易卜生。在《玩偶之家》里,他写了娜拉个性意识的觉醒,撕破了蒙在家庭关系上的那层温情脉脉的面纱,展示了中产阶级的冷酷和自私。也许易卜生笔下的人物还不如契诃夫、奥尼尔写得厚实丰满,但他们都是一些有个性的人,或为伸张个性而斗争的人。有个性才有价值。易卜生重新确立了个性在戏剧创作中的核心地位,为现实主义戏剧奠定了坚实的价值基础。

在审美上,易卜生一反佳构剧向壁虚构的创作方法,确立了从经验出发、从生活出发、从人物出发的审美方式。他认为,创作必须从观察和体验出发,写亲眼所见的、精神上经历过的东西。“现代文学的秘密正在于这种经历过的经验。”从经验出发,使易卜生发现了佳构剧作家看不到或不愿正视的各种家庭和社会问题。他的作品大大激怒了欧美各国的中产阶级观众,各种诽谤、谩骂、攻击、威胁接踵而至,有的说作家不道德,有的说作品不真实,艺术上一无是处,以至于英国、美国、法国的商业剧院长期不敢上演其中的某些作品。即使上演,也被篡改得一塌糊涂。《玩偶之家》在德国演出时,易卜生被迫写了一个所谓“大团圆的结尾”,以免别人不经他同意就加以随意改写。这一结局便是“娜拉既想离开丈夫又舍不得孩子,结果弄得心力交瘁,最后猛然倒在了地上”,这种情形让人不由得想起1830年雨果《欧那尼》上演时,发生在法兰西大剧院的那场冲突。不过那次斗争的双方是浪漫主义和古典主义,这次却变成了现实主义和浪漫主义。(摘编自董健等《戏剧艺术十五讲》)

7.下列对材料一相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.处于贫富不同阶层的人们,往往对戏曲大团圆故事的态度不同,前者嫌腻,后者热衷。

B.启蒙和革命文学要想借助通俗文学的形式唤醒民众,必须确立对社会现状的“不满”主题。

C.精英知识分子对大团圆的批判和否定,主要不是出于审美的目的,而是出于启蒙的目的。

D.能够满足普通民众的文化市场需求和美好愿景,是大团圆故事的民间根基难撼的原因。

8.下列文学主张,不属于批判“大团圆结局”的一项是( )

A.他闭着眼睛不肯看天下的悲剧惨剧,不肯老老实实写天工的颠倒残酷,他只图说一个纸上的大快人心。这便是说谎的文学。(胡适《文学进化观念与戏剧的改良》)

B.凡是历史上不团圆的,在小说里统统给他团圆;没有报应的,给他报应。互相欺骗——这实在是关于国民性底问题。(鲁迅《中国小说史略》)

C.大团圆结局、悲剧之喜剧结局使本已走向寂灭之境的个体又重新回到生活之欲,这意味着重陷于“眩惑”的泥坑。(黄霖《20世纪中国古代文学研究史》)

D.惟我填词不卖愁,一夫不笑是吾忧。举世尽成弥勒佛,度人秃笔始堪投。(李渔《风筝误》卷末收场诗)

9.下列对材料的综合分析,不正确的一项是( )

A.材料一侧重分析中国古典戏曲“大团圆结局”的成因,材料二侧重介绍以易卜生为代表的西方近代现实主义戏剧的演进。

B.材料一连续引用卓人月、王国维、新文化运动的相关论述,都印证了大团圆结局与民族精神气质具有表里关系的观点。

C.无论是中国的民间故事、乡村演剧还是欧洲的佳构剧,都突出故事或者戏剧的娱乐性,故而容易虚构情节,带有幻想成分。

D.两篇材料都运用对比分析的方法,将“精英阶层与下层百姓”“现实主义与浪漫主义”对照展开,有利于深入分析。

10.请依据材料二,简要概括易卜生的戏剧创作主张。

答:________________________________________________________________________

11.联系易卜生被迫写“大团圆的结尾”这一事例,谈谈你对材料一的观点有了哪些新的发现。

答:________________________________________________________________________

第12课 玩偶之家(节选)

1. (示例)①几乎人人都在谈论她 ②其实也是很多女性遭遇的缩影 ③娜拉走后究竟会怎样呢

2.(示例)当这部剧在1918年通过《新青年》杂志第一次出现在中国读者面前的时候,就立刻引起了处于封建婚姻包办制度下众多中国青年的共鸣。

解析 原句有三处语病:一是“通过《新青年》杂志第一次在1918年”语序不当,可改为“在1918年通过《新青年》杂志第一次”;二是“众多处于封建婚姻包办制度下中国青年”语序不当,可改为“处于封建婚姻包办制度下众多中国青年”;三是“引起”和“共情”搭配不当,可将“引起”改为“激发”,或将“共情”改为“共鸣”。

3.(1)举例说明,举“知识女性”“女学生”“女作家”的例子,具体形象地写出了启蒙的意义。(2)铺陈罗列,按由易到难、由点到面的顺序,选取中国女性有代表性的变化,内容详实,突出其进步。

4.(示例)①你是家庭的附庸(你存在的意义是为家庭奉献全部)。②除了为家庭奉献,其余的休想。③我和你是平等的。

5.(示例) “《玩偶之家》话剧节”定于10月16日举行,需做好组织和宣传工作。组织工作包括安排高二年级每班报一个节目参赛、最终评选出3个奖项,并且需要联系大礼堂做场地;宣传工作包括设计、张贴海报,并在学校网站、校广播站对本次活动进行报道。

6.(示例)用卑微人物反映社会现实,借辛辣语言剖析人世虚伪。你是“现代戏剧之父”,你从高处看人群,看清了一些人的真正本性。你提出问题,激发观众去思考,无愧于“伟大的问号”之称。

7.A [“前者嫌腻,后者热衷”错。根据材料一第三段“往往越是生活富足的精英阶层,越是嫌腻大团圆故事;越是贫苦的下层百姓,越是热衷大团圆故事”可知,前者热衷,后者嫌腻。]

8.D [批判“大团圆结局”指必须确立对社会现状的“不满”主题,正视现实、直面矛盾,具有悲剧意识。D项主张“不卖愁”,鼓励“笑”与娱乐,让观者成为大肚能容的弥勒佛,并非直面现实的态度,因而不属于批判“大团圆结局”。]

9.B [“连续引用卓人月、王国维、新文化运动的相关论述,都印证了……”错。根据材料一第二段“今演剧者,必始于穷愁泣别,而终于团圆宴笑”可知,卓人月的话是对大团圆这种“俗套”的结尾模式的批判,并未印证“大团圆结局与民族精神气质具有表里关系”这一观点。]

10.①尊重人物个性,将个性作为戏剧创作的核心;②主张从经验出发、从生活出发、从人物出发的审美方式,直面各种社会和家庭问题(揭露资本主义带来的社会矛盾和道德危机)。

11.①大团圆的故事模式的确并非“中国特产”,把大团圆结局归因于我们的“民族心理”不够恰当;②生活富足的精英阶层(如欧美中产阶级)在不愿直面自身存在的道德危机时,也会接受“大团圆的结局”;③“大团圆的结局”除了满足普通民众美好愿景的文化心态,也可能来自对现实社会矛盾的回避心理。