第25讲中国古代的科学技术课件(共26张PPT)--2024届高三人民版历史必修3一轮复习

文档属性

| 名称 | 第25讲中国古代的科学技术课件(共26张PPT)--2024届高三人民版历史必修3一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-07 08:46:22 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

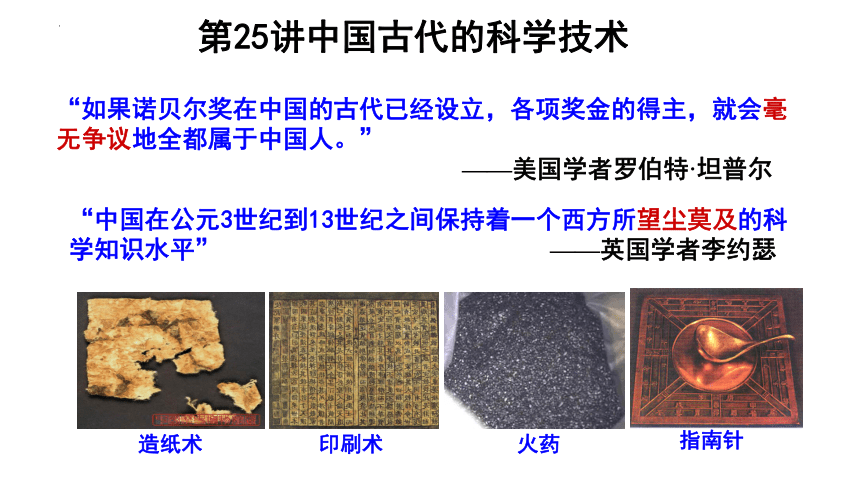

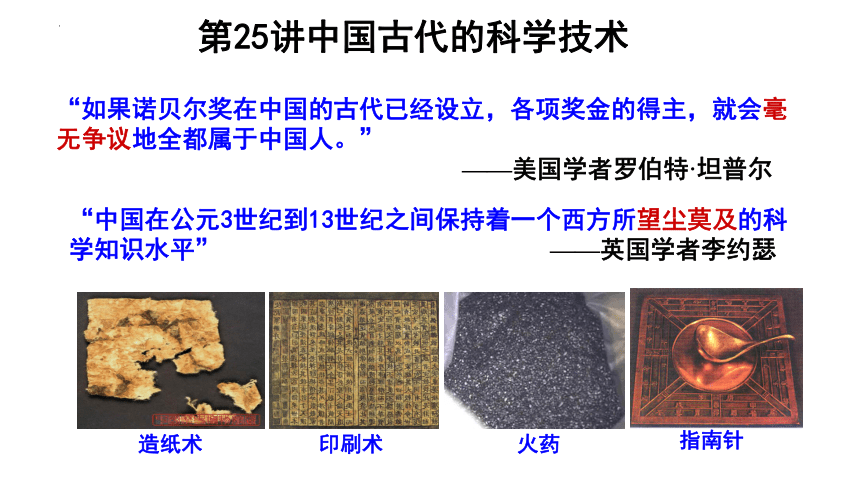

造纸术

印刷术

火药

指南针

“如果诺贝尔奖在中国的古代已经设立,各项奖金的得主,就会毫无争议地全都属于中国人。”

——美国学者罗伯特·坦普尔

“中国在公元3世纪到13世纪之间保持着一个西方所望尘莫及的科学知识水平” ——英国学者李约瑟

第25讲中国古代的科学技术

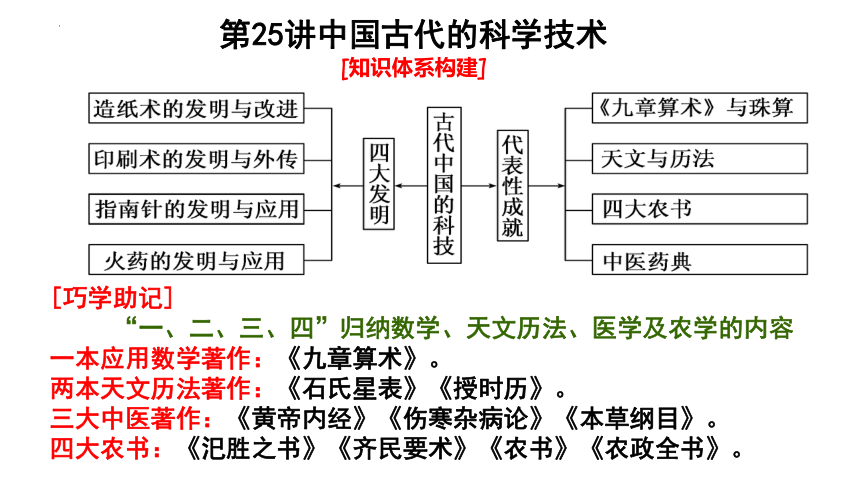

[知识体系构建]

[巧学助记]

“一、二、三、四”归纳数学、天文历法、医学及农学的内容

一本应用数学著作:《九章算术》。

两本天文历法著作:《石氏星表》《授时历》。

三大中医著作:《黄帝内经》《伤寒杂病论》《本草纲目》。

四大农书:《汜胜之书》《齐民要术》《农书》《农政全书》。

第25讲中国古代的科学技术

考点:概述古代中国的科技成就,认识中国科技发明对世界文明发展的贡献。

高考示例:

(2018年新课标Ⅰ·24)战国时期的科学技术

(2014年新课标Ⅰ·26)古代中国的科技成就

学习要点:

把握古代中国科技的成就、应用和高度发达的原因;

从促进文明交融的角度,认识古代中国科技对世界文明发展的贡献;

对比古代中国科技与西方近代科技的特点,分析16~18世纪中西方科技成果命运不同的原因。

考点解读与命题探究

第25讲中国古代的科学技术

考点一 中国古代的科技成就

四大发明

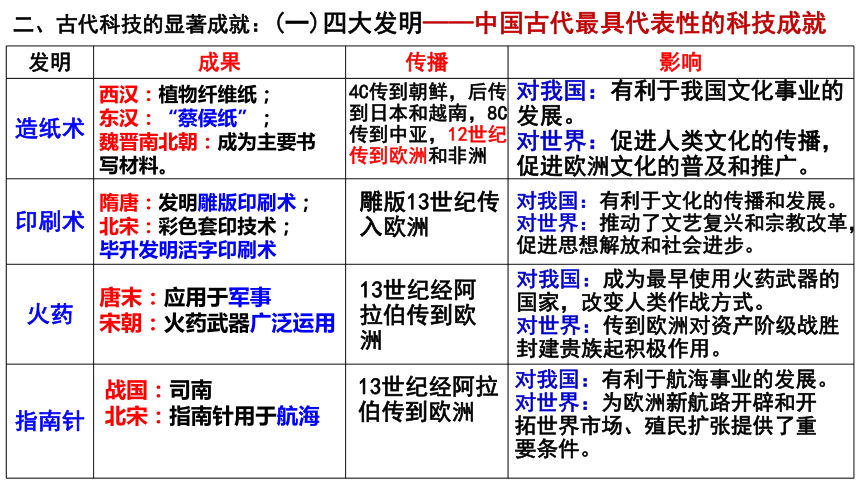

二、古代科技的显著成就:(一)四大发明——中国古代最具代表性的科技成就

发明 成果 传播 影响

造纸术

印刷术

火药

指南针

西汉:植物纤维纸;

东汉:“蔡侯纸”;

魏晋南北朝:成为主要书

写材料。

隋唐:发明雕版印刷术;

北宋:彩色套印技术;

毕升发明活字印刷术

唐末:应用于军事

宋朝:火药武器广泛运用

战国:司南

北宋:指南针用于航海

4C传到朝鲜,后传到日本和越南,8C传到中亚,12世纪传到欧洲和非洲

雕版13世纪传入欧洲

13世纪经阿拉伯传到欧洲

13世纪经阿拉伯传到欧洲

对我国:有利于我国文化事业的发展。

对世界:促进人类文化的传播,促进欧洲文化的普及和推广。

对我国:有利于文化的传播和发展。

对世界:推动了文艺复兴和宗教改革,促进思想解放和社会进步。

对我国:成为最早使用火药武器的国家,改变人类作战方式。

对世界:传到欧洲对资产阶级战胜封建贵族起积极作用。

对我国:有利于航海事业的发展。

对世界:为欧洲新航路开辟和开拓世界市场、殖民扩张提供了重要条件。

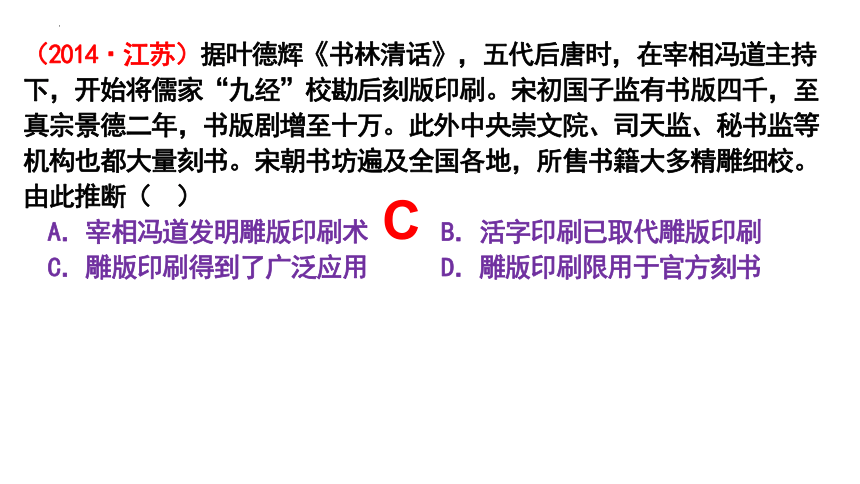

(2014·江苏)据叶德辉《书林清话》,五代后唐时,在宰相冯道主持下,开始将儒家“九经”校勘后刻版印刷。宋初国子监有书版四千,至真宗景德二年,书版剧增至十万。此外中央崇文院、司天监、秘书监等机构也都大量刻书。宋朝书坊遍及全国各地,所售书籍大多精雕细校。由此推断( )

A.宰相冯道发明雕版印刷术 B.活字印刷已取代雕版印刷

C.雕版印刷得到了广泛应用 D.雕版印刷限用于官方刻书

C

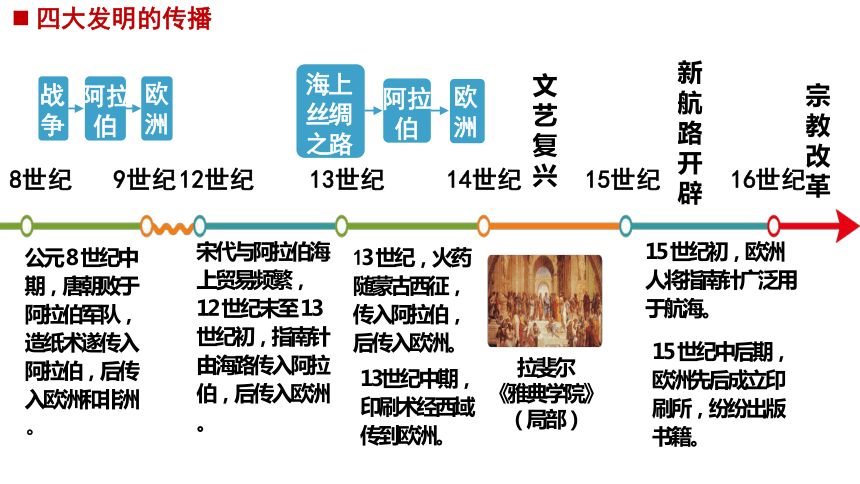

四大发明的传播

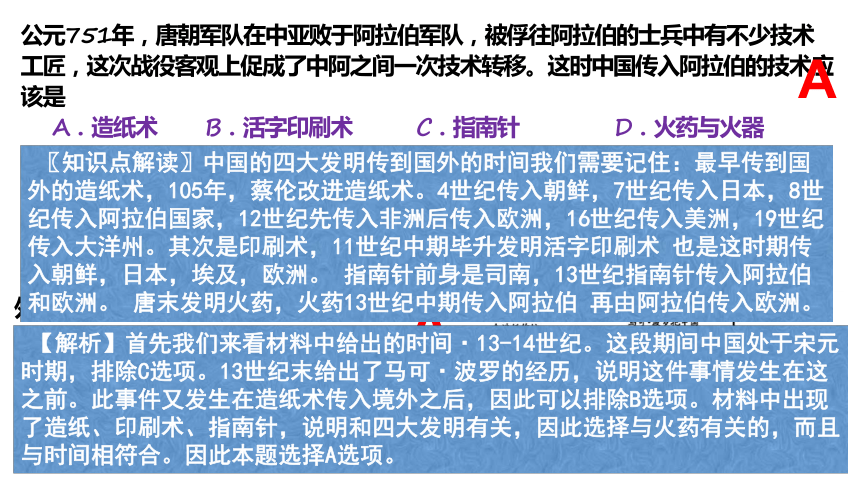

公元751年,唐朝军队在中亚败于阿拉伯军队,被俘往阿拉伯的士兵中有不少技术工匠,这次战役客观上促成了中阿之间一次技术转移。这时中国传入阿拉伯的技术应该是

A.造纸术 B.活字印刷术 C.指南针 D.火药与火器

A

(2012·上海)公元1500年左右,欧洲出版了大约4万册图书,极大地激发了民众的求知欲。此种情形直接得益于

A.大学发展对图书需求量的增加 B.新教翻译出版《圣经》的需求

C.人文学者传播古典文明的需要 D.活字印刷术在欧洲的传播

D

(2016·上海)中国文化不仅惠及近邻,而且泽被远西。下图关于“中国古代文化外传”的时间轴,“?”处应填入

A.火器随蒙古西征传入欧洲

B.中国丝绸受到古罗马上层人士喜爱

C.唐三彩随遣唐使流入日本

D.瓷杯瓷盘随海禁的开放传到菲律宾

A

【解析】首先我们来看材料中给出的时间·13-14世纪。这段期间中国处于宋元时期,排除C选项。13世纪末给出了马可·波罗的经历,说明这件事情发生在这之前。此事件又发生在造纸术传入境外之后,因此可以排除B选项。材料中出现了造纸、印刷术、指南针,说明和四大发明有关,因此选择与火药有关的,而且与时间相符合。因此本题选择A选项。

〖知识点解读〗中国的四大发明传到国外的时间我们需要记住:最早传到国外的造纸术,105年,蔡伦改进造纸术。4世纪传入朝鲜,7世纪传入日本,8世纪传入阿拉伯国家,12世纪先传入非洲后传入欧洲,16世纪传入美洲,19世纪传入大洋州。其次是印刷术,11世纪中期毕升发明活字印刷术 也是这时期传入朝鲜,日本,埃及,欧洲。 指南针前身是司南,13世纪指南针传入阿拉伯和欧洲。 唐末发明火药,火药13世纪中期传入阿拉伯 再由阿拉伯传入欧洲。

公元 8 世纪中期,唐朝败于阿拉伯军队,造纸术遂传入阿拉伯,后传入欧洲和非洲。

宋代与阿拉伯海上贸易频繁,12 世纪末至 13 世纪初,指南针由海路传入阿拉伯,后传入欧洲。

13 世纪,火药随蒙古西征,传入阿拉伯,后传入欧洲。

13世纪中期,印刷术经西域传到欧洲。

15 世纪初,欧洲人将指南针广泛用于航海。

15 世纪中后期,欧洲先后成立印刷所,纷纷出版书籍。

阿拉

伯

战

争

欧

洲

海上

丝绸

之路

阿拉

伯

欧

洲

8世纪

9世纪

12世纪

13世纪

14世纪

15世纪

16世纪

文艺复兴

新航路开辟

宗教改革

拉斐尔

《雅典学院》

(局部)

四大发明的传播

四大发明的传播

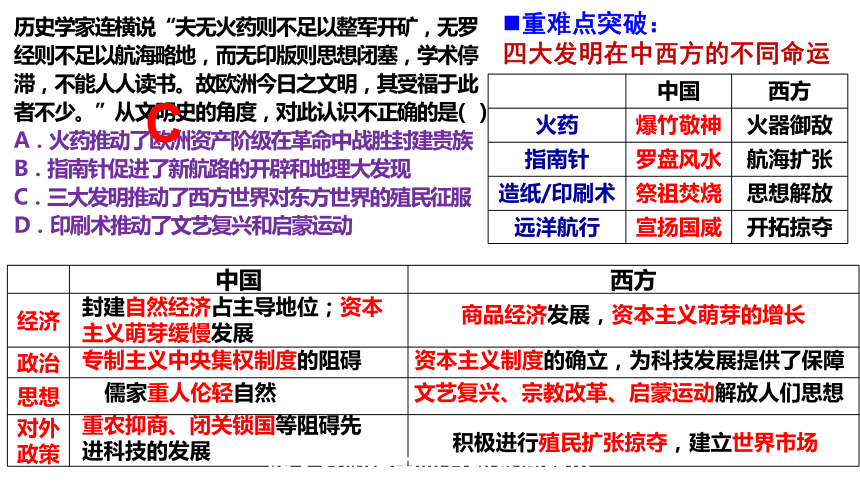

历史学家连横说“夫无火药则不足以整军开矿,无罗经则不足以航海略地,而无印版则思想闭塞,学术停滞,不能人人读书。故欧洲今日之文明,其受福于此者不少。”从文明史的角度,对此认识不正确的是( )

A.火药推动了欧洲资产阶级在革命中战胜封建贵族

B.指南针促进了新航路的开辟和地理大发现

C.三大发明推动了西方世界对东方世界的殖民征服

D.印刷术推动了文艺复兴和启蒙运动

C

重难点突破:

四大发明在中西方的不同命运

中国 西方

火药 爆竹敬神 火器御敌

指南针 罗盘风水 航海扩张

造纸/印刷术 祭祖焚烧 思想解放

远洋航行 宣扬国威 开拓掠夺

中国 西方

经济

政治

思想

对外 政策

封建自然经济占主导地位;资本主义萌芽缓慢发展

商品经济发展,资本主义萌芽的增长

专制主义中央集权制度的阻碍

资本主义制度的确立,为科技发展提供了保障

儒家重人伦轻自然

重农抑商、闭关锁国等阻碍先进科技的发展

积极进行殖民扩张掠夺,建立世界市场

文艺复兴、宗教改革、启蒙运动解放人们思想

四大发明在中西方的不同命运

古代中国的数学成就

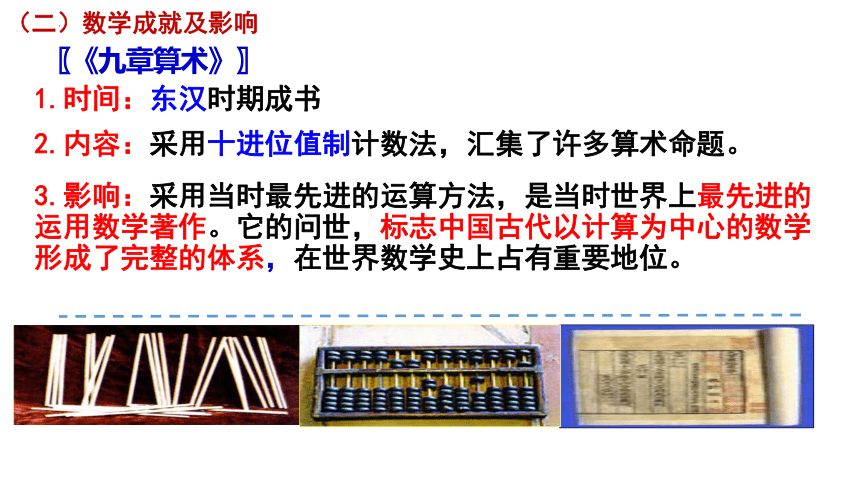

(二)数学成就及影响

1.时间:东汉时期成书

3.影响:采用当时最先进的运算方法,是当时世界上最先进的运用数学著作。它的问世,标志中国古代以计算为中心的数学形成了完整的体系,在世界数学史上占有重要地位。

〖《九章算术》〗

2.内容:采用十进位值制计数法,汇集了许多算术命题。

古代中国的数学成就

(二)数学成就及影响

1.概况:早期使用算筹,后来演变为算盘。

2.影响:人们可以用珠算法解决加减乘除和开平方、开立方等运

算问题。明朝时,珠算法已传播到朝鲜、日本、东南亚

以及世界其他地区。

〖计算工具的演变〗

明朝时对数学理论的研究处于停顿乃至衰退状态,但实用数学普及程度却超越以前的任何一个朝代。民间出现了大量内容浅显、切近实用的数学书籍,书中将公式和法则编成口诀,使之朗朗上口,便于记忆和推广。材料中明朝数学的演变

A.是资本主义萌芽发展的要求 B.适应了商品经济的发展

C.推动古代数学向纵深发展 D.表明明代数学成就落后于西方

A

古代中国的数学成就

〖知识拓展〗古代中国圆周率的发展

1.中国古代最早关于圆周率的记载的古书是《周髀算经》,里面有“径一周三”的记载。

2.西汉后期的著名学者刘歆(公元前50年~公元23年)较早开始研究圆周率。在公元1~5年,刘歆受王莽之命仿周礼制铜斛,其中就涉及到了圆周率。

3.东汉时期伟大的天文学家、数学家、发明家、地理学家、文学家张衡(78年—139年)是第一个从理论上求出圆周率的人。

4.刘徽(约公元225年~295年)是三国时期魏国的著名数学家、中国古典数学理论的奠基者之一,他发明了割圆术,打开了精确求圆周率的方便之门。

5.南北朝时期杰出的数学家和天文学家祖冲之(公元429―500年)把圆周率数值精确推算到小数点后的第七位数,比欧洲早近1000年。

东汉张衡曾两度担任太史令,在天文学上取得卓越成就。唐代僧一行奉命修订历法,推行全国。宋代有专门机构管理天文、历法。元代郭守敬在大范围设立多所观测台,编制出古代最精密的历法《授时历》。这说明我国古代天文学的发展

A.源于天文学家勤奋努力 B.得益于国家力量的支持

C.是商品经济繁荣的结果 D.服务农耕社会发展需要

1.发达的原因:

(三)天文历法

1)古代农业发达,农业发展的需要(“授民以时”);

2)封建王朝政府的重视(“受命于天”);

3)政府集中人力对天文历法进行研究。

B

古代中国的天文历法主要成就

1.发达的原因:

2.目的:指导农业生产,为小农经济服务。

(三)天文历法

3.作用:有利于促进农业发展,维护封建统治。

4.主要成就

1)古代农业发达,农业发展的需要(“授民以时”);

2)封建王朝政府的重视(“受命于天”);

3)政府集中人力对天文历法进行研究。

古代中国的天文历法主要成就

古代中国人通过观测天象,明方向、知季节、告农时,逐渐积累了天文知识,萌生和发展了古代的天文学。这说明古代中国人掌握天文知识的目的是

A.服务小农经济 B.神化统治阶级

C.服务祭祀活动 D.战胜自然灾害

从《夏小正》到唐代的《大衍历》再到元代郭守敬的《授时历》,历法的演变体现了我国历代王朝对历法编订的重视。从主观目的考虑,编订历法主要是为了

A.发展我国的天文事业 B.发展我国的文化事业

C.指导古代的农业生产 D.提升天文学家的政治地位

A

C

《夏小正》 夏朝 记载一年中各个月份的物候、天象、气象和农事等内容。

干支纪日法 商朝 是商朝历法的最大成就,是世界上延续至今的最长的纪日方法。

哈雷慧星 春秋战国 公元前613年,鲁国天文学家留下了世界上关于哈雷慧星的最早记录,比欧洲早六百 多年。

《太初历》 西汉 汉武帝时间制定的《太初历》是我国保存下来的第一部比较完整的历书。第一次把24节气订入历法。开始以正月为岁首。

太阳黑子 现象 西汉 汉朝人在世界上第一次观察并记录了太阳黑子现象,比欧洲早1700多年。

张衡 东汉 从日月地的位置对月食作最早的科学解释;发明制作地动仪。

僧一行 唐朝 在世界上第一次测量子午线的长度,所著《大衍历》准确地反映了太阳运行的规律,表明中国古代历法的成熟,并且是当时世界上最精密的历法。

沈括 北宋 所著《梦溪笔谈》总结古代的许多科技成就,被誉为“中国科学史中最卓越的人物”。

郭守敬 元朝 主持编定《授时历》一年的周期与现行公历基本相同,比现行公历早300年,他还创制了简仪和高表等天文观测仪器,主持了规模空前的天文测量。

古代中国的天文历法主要成就

(四)、古代农书——农学成就

时间 成就

南北朝

元代

明代

贾思勰《齐民要术》,现存最早最完整的农书,提出因地制宜、多种经营的思想

王祯《农书》重点放在生产工具的改革方面

徐光启《农政全书》,系统总结历代经验,充分汲取西方农业科技思想和方法,体现了科学性、创新性和先进性。徐光启被誉为“中国近代科学先驱”

宋应星《天工开物》,全面系统总结历代农业和手工业生产技术。

《齐民要术》的序言中写道:“舍本逐末,贤者所非。日富岁贫,饥寒之渐,故商贾之事,阙(同“缺”)而不录。”这说明该书

A.重视商业发展 B.推动了南方农业生产

C.体现了以农为本的思想 D.反映了民族融合的趋势

徐光启《农政全书》系统地介绍了长江三角洲地区棉花栽培经验,内容涉及棉花的种植制度,土壤耕作和丰产措施,其中最精彩的就是他总结的“精拣核、早下种、深根、短干、稀科,肥壅”的丰产十四字诀。徐光启

A.弘扬了著书立说的光荣传统 B.吸收了近代西方的科学技术

C.改变了传统农业的种植结构 D.秉承了精耕细作的生产理念

C

D

古代中国的农学和医学成就

(五)、从《黄帝内经》到《本草纲目》——医学成就

时间 成就

战国、西汉

东汉

唐代

明代

《黄帝内经》奠定了中医学理论的基础

张仲景《伤寒杂病论》,中医临床学经典华佗发明了麻沸散和五禽戏

孙思邈《千金方》

李时珍《本草纲目》系统总结中国16世纪以前的药物学成就,创立当时世界最先进的分类法,体现进化思想,推进了世界生物学的发展。被誉为“东方医学巨典”。

数学 东汉《九章算术》

天文

天文 汉浑仪,元简仪

历法 夏 《夏小正》

元 《授时历》

农学 四 大 农 书 西汉《氾胜之书》

北魏贾思勰 《齐民要术》

元朝王祯《农书》

明朝《农政全书》

医学 战国 《黄帝内经》

东汉 张仲景《伤寒杂病论》

明 《本草纲目》

商朝改进为殷历(干支纪年月日)

古代最优秀历法,比现行公历早三百年

我国历史上最早的农业科学著作

我国现存最早最完整最系统的农书

(记录农牧业尤其是黄河中下游)

详细包含了农业各方面的知识

体现了西学东渐,传统农业科学顶峰

战国问世西汉编定,中医学奠基之作

中医临床学理论基础,“万世宝典”

东方药物巨典

十进位制——中国首创

《石氏星表》

世界上现存最古老的星表

浑仪是望远镜发明之前最先进的天文工具

材料一 《中国的世界纪录》收录的中国古代科技成果统计

类

别

数

学

天文历

法气象

地

学

化

学

农

学

机

械

水

利

轻

工

兵

器

项数

22

25

25

9

25

7

7

8

8

三、古代中国科技的特点

材料二 与西方相比,中国古代虽是建筑、水利、机械、纺织大国,但物理学成就不多;作为发明造纸术、火药的国家,可化学并不突出;农业技术高度发达,而生物学理论却相当薄弱。 ——申漳《中国古代科技简史》

据材料,中国古代科技的特点是什么?

[教你读史] 材料一说明了中国古代科技所集中的领域,材料二反映中国古代科技重实用、重现象总结而轻规律的探究的特点。

古代中国科技的特点:

1.重视人文,轻视自然

2.讲究天人合一,重视人与自然的关系

3.重视经验总结,忽视理论研究和实验

4.主要服务于农业生产和统治需要

明代后期,士大夫王徵和德国传教士邓玉函共同编译了《奇器图说》。王徵强调西方机械“有益于民生日用、国家兴作甚急也”,引入力学知识是为了使读者理解器之所以然,原著中的数学证明过程则无需赘述。这可以用来说明当时( )

A.西方科技知识在中国日益普及 B.重实用轻理论的科技理念盛行

C.科技交流缩小了中外技术差距 D.中西科技都以服务民生为目标

B

《算经十书》是指汉、唐一千多年间的十部著名的数学著作,书中用过的数学名词,如分子、分母、开平方、开立方、正、负、方程等等,都一直沿用至今,有的已有近两千年的历史了。这反映出汉唐时期中国科技

A . 领先于同时期的西方科技 B . 为国家政权的统治服务

C . 得益于农耕经济高度繁荣 D . 有理论总结且影响深远

D

〖知识点解读〗中国科技长期注重应用,尽管汉唐时期在一定程度上重视科技总结,但并没有改变中国科技的发展方向。

古代中国科技的特点

中国古代天文学认为,天是一个有意志和情感的、至高无上的存在者,以某种神秘的方式与地上的人事发生关联,于是了解天象、破解天意成了统治者的政治需要。这一倾向导致古代天文学的发展( )

A.缺乏探究天体运行规律的科学精神 B.专注于对“天时”“农时”的关注

C.崇拜上天忽视自然且极具神秘色彩 D.为专制政治服务,与生产实际脱离

A

下表是 1600 年前后中西方科学家 关于科学研究方面的论述和方法。由此可知,此时中国( )

A.具有一定的近代科学精神

B.固守了传统经学的藩篱

C.徘徊于传统科学范式

D.对外来文化的积极汲取

科学家 论述 方法

伽利略 没有它们(数学),人们就会在黑暗的迷宫中徒劳地徘徊 在比萨斜塔演示自由落体定律,伽利略利用望远镜观察天文

朱载堉 凡天地造化,莫能远其数 依凭象器测验天文,治历之本

徐光启 盖凡物有形有质,莫不资于度数 在上海试种甘薯,在天津种水稻

A

古代中国科技的特点

四、古代科技发展缓慢的原因(16世纪明清以后)

“李约瑟难题”

英国著名科技史学家李约瑟博士在《中国科学技术史》中写道:“在公元3世纪到13世纪之间,中国曾保持令西方望尘莫及的科学技术水平,那时中国的发明和发现远远超过同时代的欧洲,这一点可以毫不费

力地加以证明。……但16世纪以后,欧洲诞生了近代科学,中国的文明却没有能够产生与欧洲相似的近代科学。”科学史上把这个问题称为“李约瑟难题”。

即没有转化为近代科学技术的原因

启示:(1)科技发展是由政治、经济、文化等因素决定的;

(2)科技是生产力,科技进步必然推动社会的进步;

(3)科技能否转化为生产力取决于当时的社会环境。

1.政治上:明清落后腐朽的封建制度的阻碍(根本原因)

(重农抑商、文化专制、“闭关”政策)

2.经济上:自给自足的自然经济占主导地位阻碍生产力发展;

3.文化上:重人伦轻自然的文化传统和迷信落后思想阻碍科技发展

4.科技结构本身的缺陷制约着中国科技的发展(经验性、封闭性,缺乏实验研究,缺乏将科学技术转化为生产力的动力和机制)

古代中国的科技成就

〖易错角度1〗

古代中国“重道轻器”,但不少科技成就均是在国家力量的推动下取得的。

宋代苏须受皇命研制新浑天仪,召集翰林天文院、太史局等各研究部门的专业技术人员,并调用在政府任职的数学、军械、机械等方面的专门人オ,组建元祐浑天仪象所,历时三年成功研制水运仪象台。这反映了宋代

A.国家力量推动科研项目实施 B.科研机构设置日渐完备

C.发展科技服务于农牧业生产 D.注重培养专业技术人才

A

【易错点拨】从整个古代中国科技发展的历程看,“重道轻器”的传统观念不利于科技发展;但有些科技成就,如天文历法等方面的成就,往往是在国家力量的推动下取得的;另外,有些科学家本身就是政府官员,如沈括、郭守敬等,他们往往也会利用国家力量来推动科学研究。

古代中国的科技成就

〖易错角度2〗明清之际,中国传统科技仍处于世界前列

莱布尼茨在《中国近事》序言中说:“中国这一文明古国与欧洲难分轩轾(意指高低),双方处于对等的较量中。”李约瑟也认为,在明代,中国的传统数学、天文学由于西学的到来而复兴。这说明明代

A.传统科技仍然处于世界的前列

B.与西方相比科技水平已经落后

C.实验科技与西方科技难分伯仲

D.西学东渐使中西科技交流密切

A

【易错点拨】明清之际,以总结经验、整理典籍为特征的中国传统科技仍然处子世界前列,但中国却没有产生像西方那样的近代自然科学,从这一角度看,中国的科技水平已经落后于世界。

(1)科技的发展是由政治、经济、教育、科技工作者的努力等多方面因素决定的。

(2)科技是生产力,科技进步必然推动社会的进步。

(3)科技能否转化为生产力或转化程度的高低取决于当时的社会环境。

鲁迅在《电的利弊》中却这样谈到中国人发明的文化:“外国用火药制造子弹御敌,中国却用它做爆竹敬神;外国用罗盘针航海,中国却用它看风水;外国用鸦片医病,中国却拿来当饭吃。”

中国古代的科学技术发展的历史启示

造纸术

印刷术

火药

指南针

“如果诺贝尔奖在中国的古代已经设立,各项奖金的得主,就会毫无争议地全都属于中国人。”

——美国学者罗伯特·坦普尔

“中国在公元3世纪到13世纪之间保持着一个西方所望尘莫及的科学知识水平” ——英国学者李约瑟

第25讲中国古代的科学技术

[知识体系构建]

[巧学助记]

“一、二、三、四”归纳数学、天文历法、医学及农学的内容

一本应用数学著作:《九章算术》。

两本天文历法著作:《石氏星表》《授时历》。

三大中医著作:《黄帝内经》《伤寒杂病论》《本草纲目》。

四大农书:《汜胜之书》《齐民要术》《农书》《农政全书》。

第25讲中国古代的科学技术

考点:概述古代中国的科技成就,认识中国科技发明对世界文明发展的贡献。

高考示例:

(2018年新课标Ⅰ·24)战国时期的科学技术

(2014年新课标Ⅰ·26)古代中国的科技成就

学习要点:

把握古代中国科技的成就、应用和高度发达的原因;

从促进文明交融的角度,认识古代中国科技对世界文明发展的贡献;

对比古代中国科技与西方近代科技的特点,分析16~18世纪中西方科技成果命运不同的原因。

考点解读与命题探究

第25讲中国古代的科学技术

考点一 中国古代的科技成就

四大发明

二、古代科技的显著成就:(一)四大发明——中国古代最具代表性的科技成就

发明 成果 传播 影响

造纸术

印刷术

火药

指南针

西汉:植物纤维纸;

东汉:“蔡侯纸”;

魏晋南北朝:成为主要书

写材料。

隋唐:发明雕版印刷术;

北宋:彩色套印技术;

毕升发明活字印刷术

唐末:应用于军事

宋朝:火药武器广泛运用

战国:司南

北宋:指南针用于航海

4C传到朝鲜,后传到日本和越南,8C传到中亚,12世纪传到欧洲和非洲

雕版13世纪传入欧洲

13世纪经阿拉伯传到欧洲

13世纪经阿拉伯传到欧洲

对我国:有利于我国文化事业的发展。

对世界:促进人类文化的传播,促进欧洲文化的普及和推广。

对我国:有利于文化的传播和发展。

对世界:推动了文艺复兴和宗教改革,促进思想解放和社会进步。

对我国:成为最早使用火药武器的国家,改变人类作战方式。

对世界:传到欧洲对资产阶级战胜封建贵族起积极作用。

对我国:有利于航海事业的发展。

对世界:为欧洲新航路开辟和开拓世界市场、殖民扩张提供了重要条件。

(2014·江苏)据叶德辉《书林清话》,五代后唐时,在宰相冯道主持下,开始将儒家“九经”校勘后刻版印刷。宋初国子监有书版四千,至真宗景德二年,书版剧增至十万。此外中央崇文院、司天监、秘书监等机构也都大量刻书。宋朝书坊遍及全国各地,所售书籍大多精雕细校。由此推断( )

A.宰相冯道发明雕版印刷术 B.活字印刷已取代雕版印刷

C.雕版印刷得到了广泛应用 D.雕版印刷限用于官方刻书

C

四大发明的传播

公元751年,唐朝军队在中亚败于阿拉伯军队,被俘往阿拉伯的士兵中有不少技术工匠,这次战役客观上促成了中阿之间一次技术转移。这时中国传入阿拉伯的技术应该是

A.造纸术 B.活字印刷术 C.指南针 D.火药与火器

A

(2012·上海)公元1500年左右,欧洲出版了大约4万册图书,极大地激发了民众的求知欲。此种情形直接得益于

A.大学发展对图书需求量的增加 B.新教翻译出版《圣经》的需求

C.人文学者传播古典文明的需要 D.活字印刷术在欧洲的传播

D

(2016·上海)中国文化不仅惠及近邻,而且泽被远西。下图关于“中国古代文化外传”的时间轴,“?”处应填入

A.火器随蒙古西征传入欧洲

B.中国丝绸受到古罗马上层人士喜爱

C.唐三彩随遣唐使流入日本

D.瓷杯瓷盘随海禁的开放传到菲律宾

A

【解析】首先我们来看材料中给出的时间·13-14世纪。这段期间中国处于宋元时期,排除C选项。13世纪末给出了马可·波罗的经历,说明这件事情发生在这之前。此事件又发生在造纸术传入境外之后,因此可以排除B选项。材料中出现了造纸、印刷术、指南针,说明和四大发明有关,因此选择与火药有关的,而且与时间相符合。因此本题选择A选项。

〖知识点解读〗中国的四大发明传到国外的时间我们需要记住:最早传到国外的造纸术,105年,蔡伦改进造纸术。4世纪传入朝鲜,7世纪传入日本,8世纪传入阿拉伯国家,12世纪先传入非洲后传入欧洲,16世纪传入美洲,19世纪传入大洋州。其次是印刷术,11世纪中期毕升发明活字印刷术 也是这时期传入朝鲜,日本,埃及,欧洲。 指南针前身是司南,13世纪指南针传入阿拉伯和欧洲。 唐末发明火药,火药13世纪中期传入阿拉伯 再由阿拉伯传入欧洲。

公元 8 世纪中期,唐朝败于阿拉伯军队,造纸术遂传入阿拉伯,后传入欧洲和非洲。

宋代与阿拉伯海上贸易频繁,12 世纪末至 13 世纪初,指南针由海路传入阿拉伯,后传入欧洲。

13 世纪,火药随蒙古西征,传入阿拉伯,后传入欧洲。

13世纪中期,印刷术经西域传到欧洲。

15 世纪初,欧洲人将指南针广泛用于航海。

15 世纪中后期,欧洲先后成立印刷所,纷纷出版书籍。

阿拉

伯

战

争

欧

洲

海上

丝绸

之路

阿拉

伯

欧

洲

8世纪

9世纪

12世纪

13世纪

14世纪

15世纪

16世纪

文艺复兴

新航路开辟

宗教改革

拉斐尔

《雅典学院》

(局部)

四大发明的传播

四大发明的传播

历史学家连横说“夫无火药则不足以整军开矿,无罗经则不足以航海略地,而无印版则思想闭塞,学术停滞,不能人人读书。故欧洲今日之文明,其受福于此者不少。”从文明史的角度,对此认识不正确的是( )

A.火药推动了欧洲资产阶级在革命中战胜封建贵族

B.指南针促进了新航路的开辟和地理大发现

C.三大发明推动了西方世界对东方世界的殖民征服

D.印刷术推动了文艺复兴和启蒙运动

C

重难点突破:

四大发明在中西方的不同命运

中国 西方

火药 爆竹敬神 火器御敌

指南针 罗盘风水 航海扩张

造纸/印刷术 祭祖焚烧 思想解放

远洋航行 宣扬国威 开拓掠夺

中国 西方

经济

政治

思想

对外 政策

封建自然经济占主导地位;资本主义萌芽缓慢发展

商品经济发展,资本主义萌芽的增长

专制主义中央集权制度的阻碍

资本主义制度的确立,为科技发展提供了保障

儒家重人伦轻自然

重农抑商、闭关锁国等阻碍先进科技的发展

积极进行殖民扩张掠夺,建立世界市场

文艺复兴、宗教改革、启蒙运动解放人们思想

四大发明在中西方的不同命运

古代中国的数学成就

(二)数学成就及影响

1.时间:东汉时期成书

3.影响:采用当时最先进的运算方法,是当时世界上最先进的运用数学著作。它的问世,标志中国古代以计算为中心的数学形成了完整的体系,在世界数学史上占有重要地位。

〖《九章算术》〗

2.内容:采用十进位值制计数法,汇集了许多算术命题。

古代中国的数学成就

(二)数学成就及影响

1.概况:早期使用算筹,后来演变为算盘。

2.影响:人们可以用珠算法解决加减乘除和开平方、开立方等运

算问题。明朝时,珠算法已传播到朝鲜、日本、东南亚

以及世界其他地区。

〖计算工具的演变〗

明朝时对数学理论的研究处于停顿乃至衰退状态,但实用数学普及程度却超越以前的任何一个朝代。民间出现了大量内容浅显、切近实用的数学书籍,书中将公式和法则编成口诀,使之朗朗上口,便于记忆和推广。材料中明朝数学的演变

A.是资本主义萌芽发展的要求 B.适应了商品经济的发展

C.推动古代数学向纵深发展 D.表明明代数学成就落后于西方

A

古代中国的数学成就

〖知识拓展〗古代中国圆周率的发展

1.中国古代最早关于圆周率的记载的古书是《周髀算经》,里面有“径一周三”的记载。

2.西汉后期的著名学者刘歆(公元前50年~公元23年)较早开始研究圆周率。在公元1~5年,刘歆受王莽之命仿周礼制铜斛,其中就涉及到了圆周率。

3.东汉时期伟大的天文学家、数学家、发明家、地理学家、文学家张衡(78年—139年)是第一个从理论上求出圆周率的人。

4.刘徽(约公元225年~295年)是三国时期魏国的著名数学家、中国古典数学理论的奠基者之一,他发明了割圆术,打开了精确求圆周率的方便之门。

5.南北朝时期杰出的数学家和天文学家祖冲之(公元429―500年)把圆周率数值精确推算到小数点后的第七位数,比欧洲早近1000年。

东汉张衡曾两度担任太史令,在天文学上取得卓越成就。唐代僧一行奉命修订历法,推行全国。宋代有专门机构管理天文、历法。元代郭守敬在大范围设立多所观测台,编制出古代最精密的历法《授时历》。这说明我国古代天文学的发展

A.源于天文学家勤奋努力 B.得益于国家力量的支持

C.是商品经济繁荣的结果 D.服务农耕社会发展需要

1.发达的原因:

(三)天文历法

1)古代农业发达,农业发展的需要(“授民以时”);

2)封建王朝政府的重视(“受命于天”);

3)政府集中人力对天文历法进行研究。

B

古代中国的天文历法主要成就

1.发达的原因:

2.目的:指导农业生产,为小农经济服务。

(三)天文历法

3.作用:有利于促进农业发展,维护封建统治。

4.主要成就

1)古代农业发达,农业发展的需要(“授民以时”);

2)封建王朝政府的重视(“受命于天”);

3)政府集中人力对天文历法进行研究。

古代中国的天文历法主要成就

古代中国人通过观测天象,明方向、知季节、告农时,逐渐积累了天文知识,萌生和发展了古代的天文学。这说明古代中国人掌握天文知识的目的是

A.服务小农经济 B.神化统治阶级

C.服务祭祀活动 D.战胜自然灾害

从《夏小正》到唐代的《大衍历》再到元代郭守敬的《授时历》,历法的演变体现了我国历代王朝对历法编订的重视。从主观目的考虑,编订历法主要是为了

A.发展我国的天文事业 B.发展我国的文化事业

C.指导古代的农业生产 D.提升天文学家的政治地位

A

C

《夏小正》 夏朝 记载一年中各个月份的物候、天象、气象和农事等内容。

干支纪日法 商朝 是商朝历法的最大成就,是世界上延续至今的最长的纪日方法。

哈雷慧星 春秋战国 公元前613年,鲁国天文学家留下了世界上关于哈雷慧星的最早记录,比欧洲早六百 多年。

《太初历》 西汉 汉武帝时间制定的《太初历》是我国保存下来的第一部比较完整的历书。第一次把24节气订入历法。开始以正月为岁首。

太阳黑子 现象 西汉 汉朝人在世界上第一次观察并记录了太阳黑子现象,比欧洲早1700多年。

张衡 东汉 从日月地的位置对月食作最早的科学解释;发明制作地动仪。

僧一行 唐朝 在世界上第一次测量子午线的长度,所著《大衍历》准确地反映了太阳运行的规律,表明中国古代历法的成熟,并且是当时世界上最精密的历法。

沈括 北宋 所著《梦溪笔谈》总结古代的许多科技成就,被誉为“中国科学史中最卓越的人物”。

郭守敬 元朝 主持编定《授时历》一年的周期与现行公历基本相同,比现行公历早300年,他还创制了简仪和高表等天文观测仪器,主持了规模空前的天文测量。

古代中国的天文历法主要成就

(四)、古代农书——农学成就

时间 成就

南北朝

元代

明代

贾思勰《齐民要术》,现存最早最完整的农书,提出因地制宜、多种经营的思想

王祯《农书》重点放在生产工具的改革方面

徐光启《农政全书》,系统总结历代经验,充分汲取西方农业科技思想和方法,体现了科学性、创新性和先进性。徐光启被誉为“中国近代科学先驱”

宋应星《天工开物》,全面系统总结历代农业和手工业生产技术。

《齐民要术》的序言中写道:“舍本逐末,贤者所非。日富岁贫,饥寒之渐,故商贾之事,阙(同“缺”)而不录。”这说明该书

A.重视商业发展 B.推动了南方农业生产

C.体现了以农为本的思想 D.反映了民族融合的趋势

徐光启《农政全书》系统地介绍了长江三角洲地区棉花栽培经验,内容涉及棉花的种植制度,土壤耕作和丰产措施,其中最精彩的就是他总结的“精拣核、早下种、深根、短干、稀科,肥壅”的丰产十四字诀。徐光启

A.弘扬了著书立说的光荣传统 B.吸收了近代西方的科学技术

C.改变了传统农业的种植结构 D.秉承了精耕细作的生产理念

C

D

古代中国的农学和医学成就

(五)、从《黄帝内经》到《本草纲目》——医学成就

时间 成就

战国、西汉

东汉

唐代

明代

《黄帝内经》奠定了中医学理论的基础

张仲景《伤寒杂病论》,中医临床学经典华佗发明了麻沸散和五禽戏

孙思邈《千金方》

李时珍《本草纲目》系统总结中国16世纪以前的药物学成就,创立当时世界最先进的分类法,体现进化思想,推进了世界生物学的发展。被誉为“东方医学巨典”。

数学 东汉《九章算术》

天文

天文 汉浑仪,元简仪

历法 夏 《夏小正》

元 《授时历》

农学 四 大 农 书 西汉《氾胜之书》

北魏贾思勰 《齐民要术》

元朝王祯《农书》

明朝《农政全书》

医学 战国 《黄帝内经》

东汉 张仲景《伤寒杂病论》

明 《本草纲目》

商朝改进为殷历(干支纪年月日)

古代最优秀历法,比现行公历早三百年

我国历史上最早的农业科学著作

我国现存最早最完整最系统的农书

(记录农牧业尤其是黄河中下游)

详细包含了农业各方面的知识

体现了西学东渐,传统农业科学顶峰

战国问世西汉编定,中医学奠基之作

中医临床学理论基础,“万世宝典”

东方药物巨典

十进位制——中国首创

《石氏星表》

世界上现存最古老的星表

浑仪是望远镜发明之前最先进的天文工具

材料一 《中国的世界纪录》收录的中国古代科技成果统计

类

别

数

学

天文历

法气象

地

学

化

学

农

学

机

械

水

利

轻

工

兵

器

项数

22

25

25

9

25

7

7

8

8

三、古代中国科技的特点

材料二 与西方相比,中国古代虽是建筑、水利、机械、纺织大国,但物理学成就不多;作为发明造纸术、火药的国家,可化学并不突出;农业技术高度发达,而生物学理论却相当薄弱。 ——申漳《中国古代科技简史》

据材料,中国古代科技的特点是什么?

[教你读史] 材料一说明了中国古代科技所集中的领域,材料二反映中国古代科技重实用、重现象总结而轻规律的探究的特点。

古代中国科技的特点:

1.重视人文,轻视自然

2.讲究天人合一,重视人与自然的关系

3.重视经验总结,忽视理论研究和实验

4.主要服务于农业生产和统治需要

明代后期,士大夫王徵和德国传教士邓玉函共同编译了《奇器图说》。王徵强调西方机械“有益于民生日用、国家兴作甚急也”,引入力学知识是为了使读者理解器之所以然,原著中的数学证明过程则无需赘述。这可以用来说明当时( )

A.西方科技知识在中国日益普及 B.重实用轻理论的科技理念盛行

C.科技交流缩小了中外技术差距 D.中西科技都以服务民生为目标

B

《算经十书》是指汉、唐一千多年间的十部著名的数学著作,书中用过的数学名词,如分子、分母、开平方、开立方、正、负、方程等等,都一直沿用至今,有的已有近两千年的历史了。这反映出汉唐时期中国科技

A . 领先于同时期的西方科技 B . 为国家政权的统治服务

C . 得益于农耕经济高度繁荣 D . 有理论总结且影响深远

D

〖知识点解读〗中国科技长期注重应用,尽管汉唐时期在一定程度上重视科技总结,但并没有改变中国科技的发展方向。

古代中国科技的特点

中国古代天文学认为,天是一个有意志和情感的、至高无上的存在者,以某种神秘的方式与地上的人事发生关联,于是了解天象、破解天意成了统治者的政治需要。这一倾向导致古代天文学的发展( )

A.缺乏探究天体运行规律的科学精神 B.专注于对“天时”“农时”的关注

C.崇拜上天忽视自然且极具神秘色彩 D.为专制政治服务,与生产实际脱离

A

下表是 1600 年前后中西方科学家 关于科学研究方面的论述和方法。由此可知,此时中国( )

A.具有一定的近代科学精神

B.固守了传统经学的藩篱

C.徘徊于传统科学范式

D.对外来文化的积极汲取

科学家 论述 方法

伽利略 没有它们(数学),人们就会在黑暗的迷宫中徒劳地徘徊 在比萨斜塔演示自由落体定律,伽利略利用望远镜观察天文

朱载堉 凡天地造化,莫能远其数 依凭象器测验天文,治历之本

徐光启 盖凡物有形有质,莫不资于度数 在上海试种甘薯,在天津种水稻

A

古代中国科技的特点

四、古代科技发展缓慢的原因(16世纪明清以后)

“李约瑟难题”

英国著名科技史学家李约瑟博士在《中国科学技术史》中写道:“在公元3世纪到13世纪之间,中国曾保持令西方望尘莫及的科学技术水平,那时中国的发明和发现远远超过同时代的欧洲,这一点可以毫不费

力地加以证明。……但16世纪以后,欧洲诞生了近代科学,中国的文明却没有能够产生与欧洲相似的近代科学。”科学史上把这个问题称为“李约瑟难题”。

即没有转化为近代科学技术的原因

启示:(1)科技发展是由政治、经济、文化等因素决定的;

(2)科技是生产力,科技进步必然推动社会的进步;

(3)科技能否转化为生产力取决于当时的社会环境。

1.政治上:明清落后腐朽的封建制度的阻碍(根本原因)

(重农抑商、文化专制、“闭关”政策)

2.经济上:自给自足的自然经济占主导地位阻碍生产力发展;

3.文化上:重人伦轻自然的文化传统和迷信落后思想阻碍科技发展

4.科技结构本身的缺陷制约着中国科技的发展(经验性、封闭性,缺乏实验研究,缺乏将科学技术转化为生产力的动力和机制)

古代中国的科技成就

〖易错角度1〗

古代中国“重道轻器”,但不少科技成就均是在国家力量的推动下取得的。

宋代苏须受皇命研制新浑天仪,召集翰林天文院、太史局等各研究部门的专业技术人员,并调用在政府任职的数学、军械、机械等方面的专门人オ,组建元祐浑天仪象所,历时三年成功研制水运仪象台。这反映了宋代

A.国家力量推动科研项目实施 B.科研机构设置日渐完备

C.发展科技服务于农牧业生产 D.注重培养专业技术人才

A

【易错点拨】从整个古代中国科技发展的历程看,“重道轻器”的传统观念不利于科技发展;但有些科技成就,如天文历法等方面的成就,往往是在国家力量的推动下取得的;另外,有些科学家本身就是政府官员,如沈括、郭守敬等,他们往往也会利用国家力量来推动科学研究。

古代中国的科技成就

〖易错角度2〗明清之际,中国传统科技仍处于世界前列

莱布尼茨在《中国近事》序言中说:“中国这一文明古国与欧洲难分轩轾(意指高低),双方处于对等的较量中。”李约瑟也认为,在明代,中国的传统数学、天文学由于西学的到来而复兴。这说明明代

A.传统科技仍然处于世界的前列

B.与西方相比科技水平已经落后

C.实验科技与西方科技难分伯仲

D.西学东渐使中西科技交流密切

A

【易错点拨】明清之际,以总结经验、整理典籍为特征的中国传统科技仍然处子世界前列,但中国却没有产生像西方那样的近代自然科学,从这一角度看,中国的科技水平已经落后于世界。

(1)科技的发展是由政治、经济、教育、科技工作者的努力等多方面因素决定的。

(2)科技是生产力,科技进步必然推动社会的进步。

(3)科技能否转化为生产力或转化程度的高低取决于当时的社会环境。

鲁迅在《电的利弊》中却这样谈到中国人发明的文化:“外国用火药制造子弹御敌,中国却用它做爆竹敬神;外国用罗盘针航海,中国却用它看风水;外国用鸦片医病,中国却拿来当饭吃。”

中国古代的科学技术发展的历史启示

同课章节目录