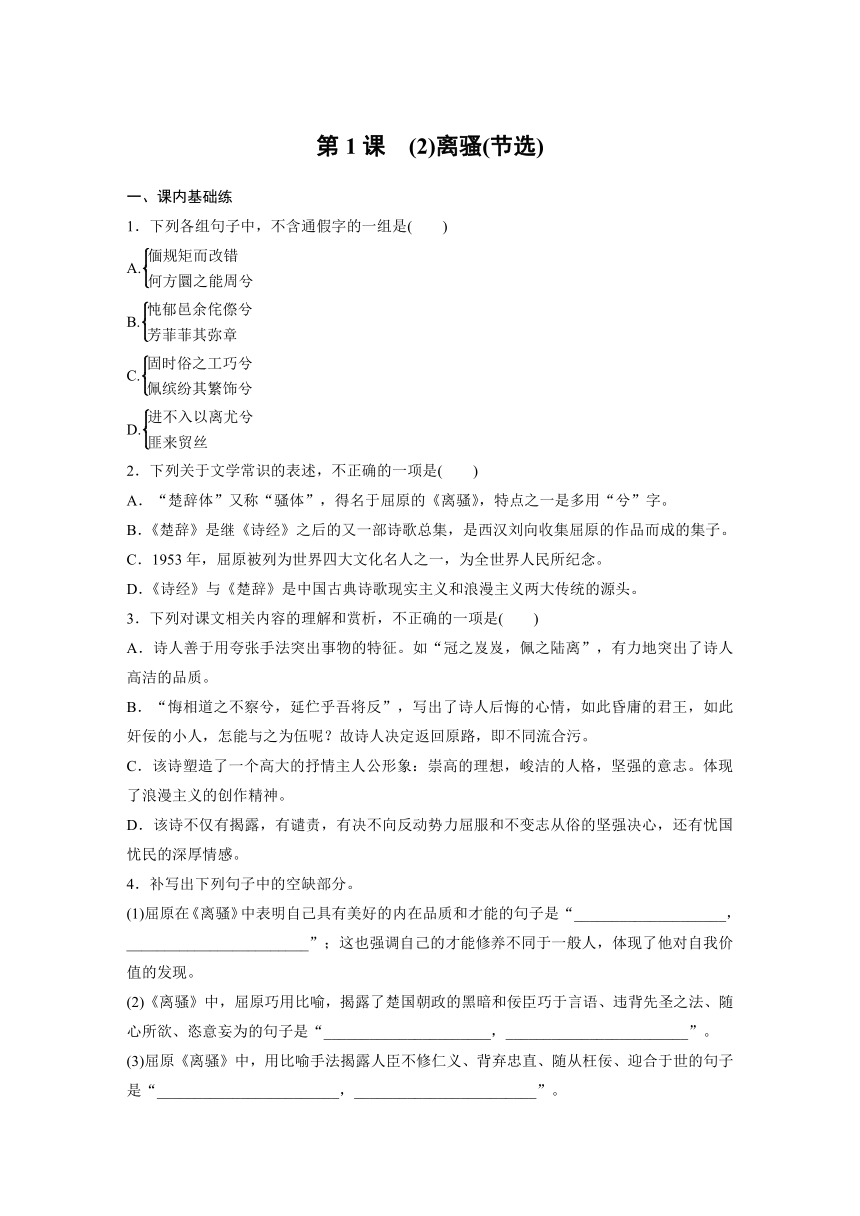

1.2《离骚(节选) 》课时练(含答案)2024春高中语文统编版选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 1.2《离骚(节选) 》课时练(含答案)2024春高中语文统编版选择性必修下册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 37.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-03-07 12:48:16 | ||

图片预览

文档简介

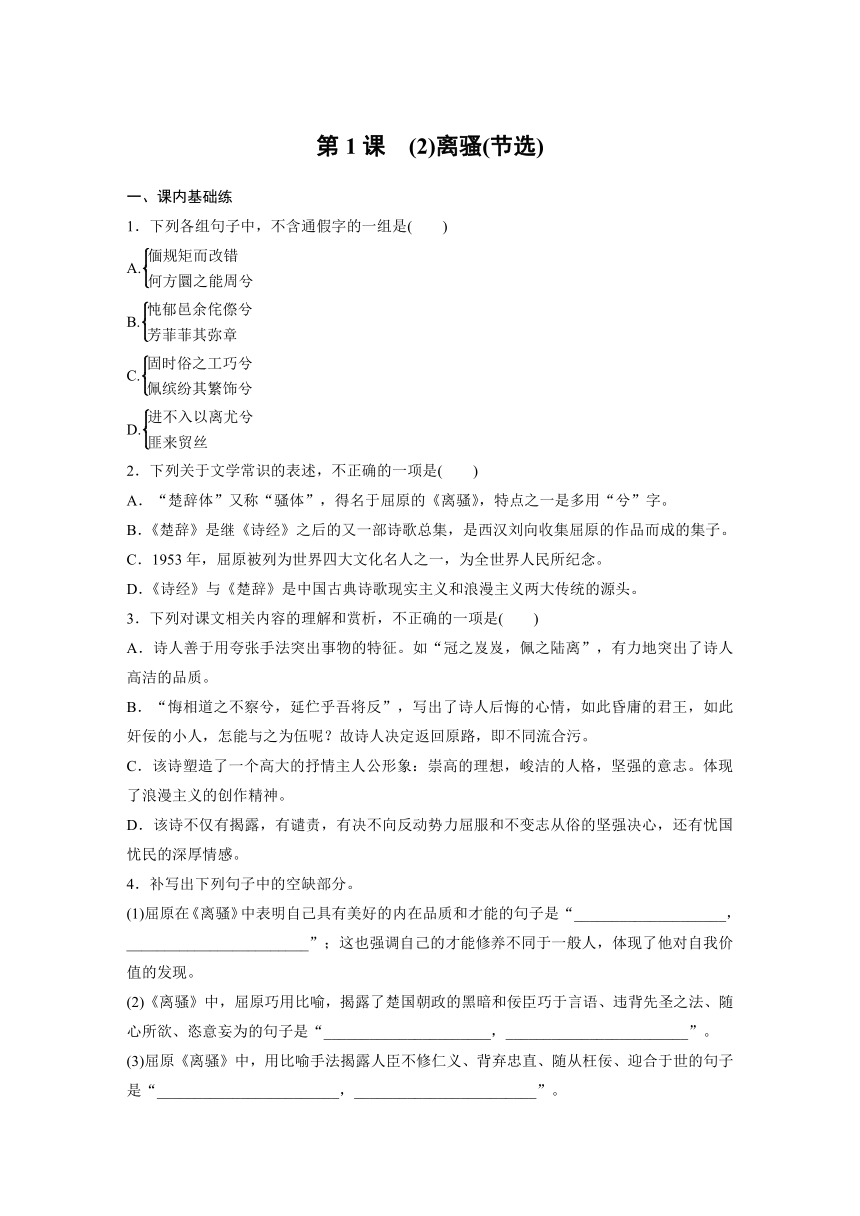

第1课 (2)离骚(节选)

一、课内基础练

1.下列各组句子中,不含通假字的一组是( )

A.

B.

C.

D.

2.下列关于文学常识的表述,不正确的一项是( )

A.“楚辞体”又称“骚体”,得名于屈原的《离骚》,特点之一是多用“兮”字。

B.《楚辞》是继《诗经》之后的又一部诗歌总集,是西汉刘向收集屈原的作品而成的集子。

C.1953年,屈原被列为世界四大文化名人之一,为全世界人民所纪念。

D.《诗经》与《楚辞》是中国古典诗歌现实主义和浪漫主义两大传统的源头。

3.下列对课文相关内容的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.诗人善于用夸张手法突出事物的特征。如“冠之岌岌,佩之陆离”,有力地突出了诗人高洁的品质。

B.“悔相道之不察兮,延伫乎吾将反”,写出了诗人后悔的心情,如此昏庸的君王,如此奸佞的小人,怎能与之为伍呢?故诗人决定返回原路,即不同流合污。

C.该诗塑造了一个高大的抒情主人公形象:崇高的理想,峻洁的人格,坚强的意志。体现了浪漫主义的创作精神。

D.该诗不仅有揭露,有谴责,有决不向反动势力屈服和不变志从俗的坚强决心,还有忧国忧民的深厚情感。

4.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)屈原在《离骚》中表明自己具有美好的内在品质和才能的句子是“____________________,________________________”;这也强调自己的才能修养不同于一般人,体现了他对自我价值的发现。

(2)《离骚》中,屈原巧用比喻,揭露了楚国朝政的黑暗和佞臣巧于言语、违背先圣之法、随心所欲、恣意妄为的句子是“______________________,________________________”。

(3)屈原《离骚》中,用比喻手法揭露人臣不修仁义、背弃忠直、随从枉佞、迎合于世的句子是“________________________,________________________”。

难字专练 写对写好

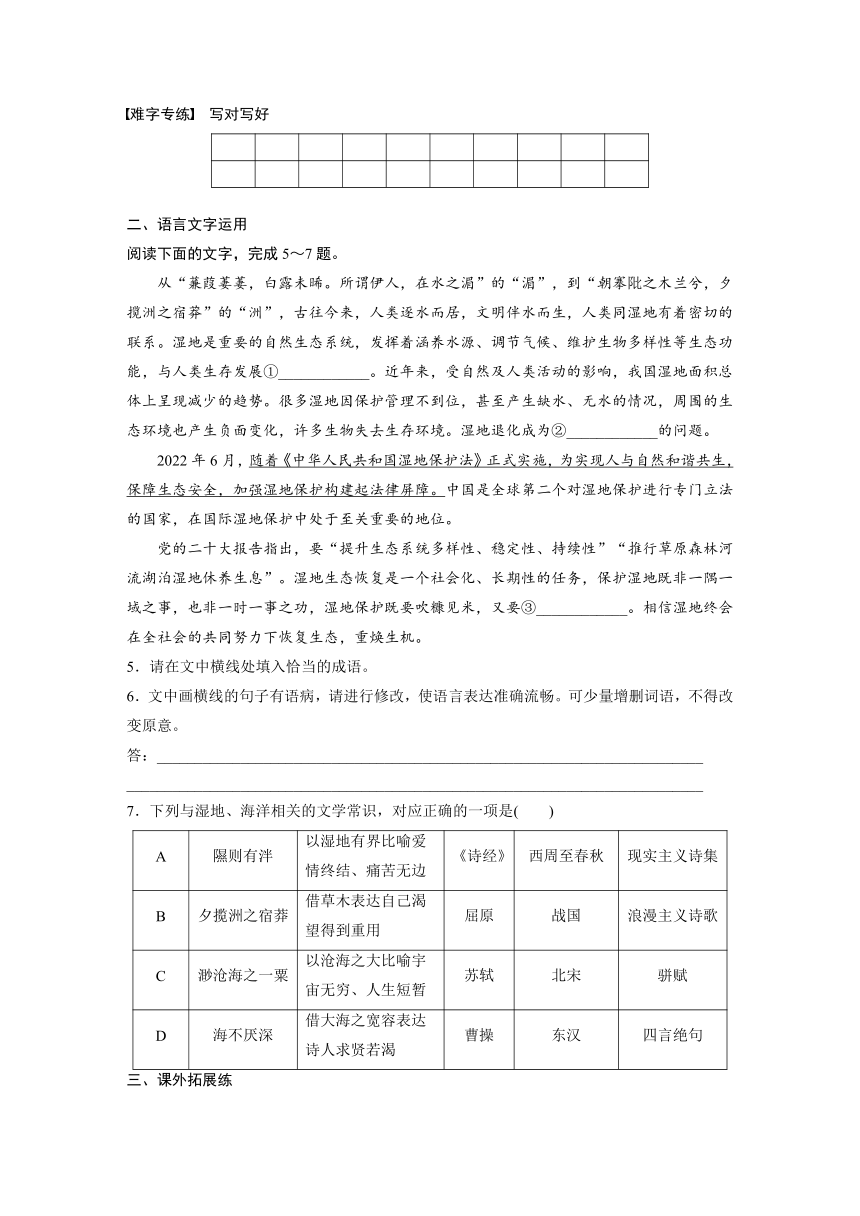

二、语言文字运用

阅读下面的文字,完成5~7题。

从“蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄”的“湄”,到“朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽”的“洲”,古往今来,人类逐水而居,文明伴水而生,人类同湿地有着密切的联系。湿地是重要的自然生态系统,发挥着涵养水源、调节气候、维护生物多样性等生态功能,与人类生存发展①____________。近年来,受自然及人类活动的影响,我国湿地面积总体上呈现减少的趋势。很多湿地因保护管理不到位,甚至产生缺水、无水的情况,周围的生态环境也产生负面变化,许多生物失去生存环境。湿地退化成为②____________的问题。

2022年6月,随着《中华人民共和国湿地保护法》正式实施,为实现人与自然和谐共生,保障生态安全,加强湿地保护构建起法律屏障。中国是全球第二个对湿地保护进行专门立法的国家,在国际湿地保护中处于至关重要的地位。

党的二十大报告指出,要“提升生态系统多样性、稳定性、持续性”“推行草原森林河流湖泊湿地休养生息”。湿地生态恢复是一个社会化、长期性的任务,保护湿地既非一隅一域之事,也非一时一事之功,湿地保护既要吹糠见米,又要③____________。相信湿地终会在全社会的共同努力下恢复生态,重焕生机。

5.请在文中横线处填入恰当的成语。

6.文中画横线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。可少量增删词语,不得改变原意。

答:________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

7.下列与湿地、海洋相关的文学常识,对应正确的一项是( )

A 隰则有泮 以湿地有界比喻爱情终结、痛苦无边 《诗经》 西周至春秋 现实主义诗集

B 夕揽洲之宿莽 借草木表达自己渴望得到重用 屈原 战国 浪漫主义诗歌

C 渺沧海之一粟 以沧海之大比喻宇宙无穷、人生短暂 苏轼 北宋 骈赋

D 海不厌深 借大海之宽容表达诗人求贤若渴 曹操 东汉 四言绝句

三、课外拓展练

(一)阅读下面这首诗,完成后面题目。

秋风辞

[西汉]刘彻[注]

秋风起兮白云飞,草木黄落兮雁南归。

兰有秀兮菊有芳,怀佳人兮不能忘。

泛楼船兮济汾河,横中流兮扬素波。

箫鼓鸣兮发棹歌,欢乐极兮哀情多。

少壮几时兮奈老何!

注 刘彻:汉武帝。元鼎四年(前113)秋,汉武帝带领群臣到河东汾阴祭祀后土,途闻南征将士喜报,进而“顾视帝京,欣然中流,与群臣饮宴。上欢甚,乃自作《秋风辞》”。

8.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.开篇两句以秋天最具特色的四个意象点明了季节时令特点,色彩斑斓,动静结合,勾勒出清旷幽远、萧瑟凄凉的意境,奠定了全诗的情感基调。

B.五、六、七句铺写诗人与群臣共同宴游的场景,“泛、济、横、扬、鸣、发”等动作一一排列开来,将“欣然中流”的热烈场面描绘得声情并茂。

C.首句“秋风起兮白云飞”,字面意义近似于刘邦《大风歌》中的“大风起兮云飞扬”,但综合全诗来看,两者境界、情韵不一样,前者清新明丽,后者苍莽雄放。

D.全诗因景而生情,以情来串景,语言清丽明快,构思巧妙严谨,情感丰富深沉。

9.清代沈德潜读此诗时批“《离骚》遗响”,请结合此评价简要赏析“兰有秀兮菊有芳,怀佳人兮不能忘”两句。

答:________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(二)阅读下面这首词,完成后面题目。

贺新郎·端午

[宋]刘克庄

深院榴花吐。画帘开、綀衣纨扇,午风清暑。儿女纷纷夸结束,新样钗符艾虎①。早已有、游人观渡。老大逢场慵作戏,任陌头、年少争旗鼓,溪雨急,浪花舞。

灵均②标致高如许。忆生平、既纫兰佩,更怀椒醑③。谁信骚魂千载后,波底垂涎角黍,又说是、蛟馋龙怒。把似而今醒到了,料当年、醉死差无苦。聊一笑,吊千古。

注 ①钗符艾虎:《荆门记》记载,“午节人皆采艾为虎为人,挂于门以辟邪气”。②灵均:屈原名平,字灵均。③椒醑:泛指香物、美酒。

10.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.上片描写了一幅端午民俗风情画,石榴花开,气候清爽宜人,人们钗符艾虎,竞渡龙舟。

B.上片写少年争夸装束,游人热闹观渡,与“我”手摇绢扇、慵懒作戏对比,突出了“我”的悠闲自在。

C.下片以“纫兰佩”“怀椒醑”赞叹屈原的品格,与《离骚》中“芰荷为衣、芙蓉为裳”相同。

D.“谁信”是反诘语气,意为无人相信;词人对投粽入江祭奠屈原的传说持否定态度。

11.杨慎在《词品》中评价下片:“此一段议论,足为三闾千古知己。”请解释原因。

答:________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

第1课 (2)离骚(节选)

1.C [A项“错”同“措”,“圜”同“圆”。B项“邑”同“悒”,“章”同“彰”。D项“离”同“罹”,“匪”同“非”。]

2.B [《楚辞》收录的是屈原、宋玉等人的作品。]

3.B [“写出了诗人后悔的心情”错,这里写出了诗人的矛盾和犹豫。留下,自己的理想不被理解,而且惨遭迫害;选择离开的话,与他深厚的爱国感情不能相容。所以诗人在犹豫,彷徨。]

4.(1)纷吾既有此内美兮 又重之以修能 (2)固时俗之工巧兮 偭规矩而改错 (3)背绳墨以追曲兮 竞周容以为度

5.(示例)①息息相关 ②迫在眉睫 ③锲而不舍(久久为功)

6.(示例)《中华人民共和国湿地保护法》正式实施,为加强湿地保护,保障生态安全,实现人与自然和谐共生构建起法律屏障。

7.A [ B项“表达自己渴望得到重用”错,应是表达诗人美好高尚的品质。C项“骈赋”错,《赤壁赋》是文赋。D项“四言绝句”错,《短歌行》是乐府诗。]

8.A [“动静结合”“凄凉”错,开篇两句中的“秋风”“白云”“草木”“雁”皆为动景;“凄凉”一词,对氛围的形容用词稍重。]

9.①这两句在手法上沿袭了《离骚》常用的比兴手法,由兰之秀和菊之芳起兴,并以兰菊喻佳人,由物及人,引发对“佳人”的无尽思念。②正如屈原以美人喻自身理想“美政”一样,汉武帝在此处表达的不仅是对佳人的怀念,也是对宏伟大业的追求、对贤士英才的渴望与思慕。③形式上,诗人还沿用了楚辞体的常规调式,如同《离骚》一样,以“兮”字为间顿,节奏感强。

10. B [“突出了‘我’的悠闲自在”错。词人年高疏懒,对龙舟竞渡情怀不同,表面上轻闲自在,实是“闲愁最苦”,要从反面见意。]

11.词人“足为三闾千古知己”表现在:①理解屈原高洁不污的品性。品性如芳草,襟怀如美酒。②理解屈原以死明志的心境。认为民众投粽祭典屈原是毫无意义的,如果屈原活在今世,他会选择醉死也不投江。③理解屈原精忠为国的理想。屈原忠于国家,想力挽狂澜却壮志难酬,对当权者表示愤慨。

一、课内基础练

1.下列各组句子中,不含通假字的一组是( )

A.

B.

C.

D.

2.下列关于文学常识的表述,不正确的一项是( )

A.“楚辞体”又称“骚体”,得名于屈原的《离骚》,特点之一是多用“兮”字。

B.《楚辞》是继《诗经》之后的又一部诗歌总集,是西汉刘向收集屈原的作品而成的集子。

C.1953年,屈原被列为世界四大文化名人之一,为全世界人民所纪念。

D.《诗经》与《楚辞》是中国古典诗歌现实主义和浪漫主义两大传统的源头。

3.下列对课文相关内容的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.诗人善于用夸张手法突出事物的特征。如“冠之岌岌,佩之陆离”,有力地突出了诗人高洁的品质。

B.“悔相道之不察兮,延伫乎吾将反”,写出了诗人后悔的心情,如此昏庸的君王,如此奸佞的小人,怎能与之为伍呢?故诗人决定返回原路,即不同流合污。

C.该诗塑造了一个高大的抒情主人公形象:崇高的理想,峻洁的人格,坚强的意志。体现了浪漫主义的创作精神。

D.该诗不仅有揭露,有谴责,有决不向反动势力屈服和不变志从俗的坚强决心,还有忧国忧民的深厚情感。

4.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)屈原在《离骚》中表明自己具有美好的内在品质和才能的句子是“____________________,________________________”;这也强调自己的才能修养不同于一般人,体现了他对自我价值的发现。

(2)《离骚》中,屈原巧用比喻,揭露了楚国朝政的黑暗和佞臣巧于言语、违背先圣之法、随心所欲、恣意妄为的句子是“______________________,________________________”。

(3)屈原《离骚》中,用比喻手法揭露人臣不修仁义、背弃忠直、随从枉佞、迎合于世的句子是“________________________,________________________”。

难字专练 写对写好

二、语言文字运用

阅读下面的文字,完成5~7题。

从“蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄”的“湄”,到“朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽”的“洲”,古往今来,人类逐水而居,文明伴水而生,人类同湿地有着密切的联系。湿地是重要的自然生态系统,发挥着涵养水源、调节气候、维护生物多样性等生态功能,与人类生存发展①____________。近年来,受自然及人类活动的影响,我国湿地面积总体上呈现减少的趋势。很多湿地因保护管理不到位,甚至产生缺水、无水的情况,周围的生态环境也产生负面变化,许多生物失去生存环境。湿地退化成为②____________的问题。

2022年6月,随着《中华人民共和国湿地保护法》正式实施,为实现人与自然和谐共生,保障生态安全,加强湿地保护构建起法律屏障。中国是全球第二个对湿地保护进行专门立法的国家,在国际湿地保护中处于至关重要的地位。

党的二十大报告指出,要“提升生态系统多样性、稳定性、持续性”“推行草原森林河流湖泊湿地休养生息”。湿地生态恢复是一个社会化、长期性的任务,保护湿地既非一隅一域之事,也非一时一事之功,湿地保护既要吹糠见米,又要③____________。相信湿地终会在全社会的共同努力下恢复生态,重焕生机。

5.请在文中横线处填入恰当的成语。

6.文中画横线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。可少量增删词语,不得改变原意。

答:________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

7.下列与湿地、海洋相关的文学常识,对应正确的一项是( )

A 隰则有泮 以湿地有界比喻爱情终结、痛苦无边 《诗经》 西周至春秋 现实主义诗集

B 夕揽洲之宿莽 借草木表达自己渴望得到重用 屈原 战国 浪漫主义诗歌

C 渺沧海之一粟 以沧海之大比喻宇宙无穷、人生短暂 苏轼 北宋 骈赋

D 海不厌深 借大海之宽容表达诗人求贤若渴 曹操 东汉 四言绝句

三、课外拓展练

(一)阅读下面这首诗,完成后面题目。

秋风辞

[西汉]刘彻[注]

秋风起兮白云飞,草木黄落兮雁南归。

兰有秀兮菊有芳,怀佳人兮不能忘。

泛楼船兮济汾河,横中流兮扬素波。

箫鼓鸣兮发棹歌,欢乐极兮哀情多。

少壮几时兮奈老何!

注 刘彻:汉武帝。元鼎四年(前113)秋,汉武帝带领群臣到河东汾阴祭祀后土,途闻南征将士喜报,进而“顾视帝京,欣然中流,与群臣饮宴。上欢甚,乃自作《秋风辞》”。

8.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.开篇两句以秋天最具特色的四个意象点明了季节时令特点,色彩斑斓,动静结合,勾勒出清旷幽远、萧瑟凄凉的意境,奠定了全诗的情感基调。

B.五、六、七句铺写诗人与群臣共同宴游的场景,“泛、济、横、扬、鸣、发”等动作一一排列开来,将“欣然中流”的热烈场面描绘得声情并茂。

C.首句“秋风起兮白云飞”,字面意义近似于刘邦《大风歌》中的“大风起兮云飞扬”,但综合全诗来看,两者境界、情韵不一样,前者清新明丽,后者苍莽雄放。

D.全诗因景而生情,以情来串景,语言清丽明快,构思巧妙严谨,情感丰富深沉。

9.清代沈德潜读此诗时批“《离骚》遗响”,请结合此评价简要赏析“兰有秀兮菊有芳,怀佳人兮不能忘”两句。

答:________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(二)阅读下面这首词,完成后面题目。

贺新郎·端午

[宋]刘克庄

深院榴花吐。画帘开、綀衣纨扇,午风清暑。儿女纷纷夸结束,新样钗符艾虎①。早已有、游人观渡。老大逢场慵作戏,任陌头、年少争旗鼓,溪雨急,浪花舞。

灵均②标致高如许。忆生平、既纫兰佩,更怀椒醑③。谁信骚魂千载后,波底垂涎角黍,又说是、蛟馋龙怒。把似而今醒到了,料当年、醉死差无苦。聊一笑,吊千古。

注 ①钗符艾虎:《荆门记》记载,“午节人皆采艾为虎为人,挂于门以辟邪气”。②灵均:屈原名平,字灵均。③椒醑:泛指香物、美酒。

10.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.上片描写了一幅端午民俗风情画,石榴花开,气候清爽宜人,人们钗符艾虎,竞渡龙舟。

B.上片写少年争夸装束,游人热闹观渡,与“我”手摇绢扇、慵懒作戏对比,突出了“我”的悠闲自在。

C.下片以“纫兰佩”“怀椒醑”赞叹屈原的品格,与《离骚》中“芰荷为衣、芙蓉为裳”相同。

D.“谁信”是反诘语气,意为无人相信;词人对投粽入江祭奠屈原的传说持否定态度。

11.杨慎在《词品》中评价下片:“此一段议论,足为三闾千古知己。”请解释原因。

答:________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

第1课 (2)离骚(节选)

1.C [A项“错”同“措”,“圜”同“圆”。B项“邑”同“悒”,“章”同“彰”。D项“离”同“罹”,“匪”同“非”。]

2.B [《楚辞》收录的是屈原、宋玉等人的作品。]

3.B [“写出了诗人后悔的心情”错,这里写出了诗人的矛盾和犹豫。留下,自己的理想不被理解,而且惨遭迫害;选择离开的话,与他深厚的爱国感情不能相容。所以诗人在犹豫,彷徨。]

4.(1)纷吾既有此内美兮 又重之以修能 (2)固时俗之工巧兮 偭规矩而改错 (3)背绳墨以追曲兮 竞周容以为度

5.(示例)①息息相关 ②迫在眉睫 ③锲而不舍(久久为功)

6.(示例)《中华人民共和国湿地保护法》正式实施,为加强湿地保护,保障生态安全,实现人与自然和谐共生构建起法律屏障。

7.A [ B项“表达自己渴望得到重用”错,应是表达诗人美好高尚的品质。C项“骈赋”错,《赤壁赋》是文赋。D项“四言绝句”错,《短歌行》是乐府诗。]

8.A [“动静结合”“凄凉”错,开篇两句中的“秋风”“白云”“草木”“雁”皆为动景;“凄凉”一词,对氛围的形容用词稍重。]

9.①这两句在手法上沿袭了《离骚》常用的比兴手法,由兰之秀和菊之芳起兴,并以兰菊喻佳人,由物及人,引发对“佳人”的无尽思念。②正如屈原以美人喻自身理想“美政”一样,汉武帝在此处表达的不仅是对佳人的怀念,也是对宏伟大业的追求、对贤士英才的渴望与思慕。③形式上,诗人还沿用了楚辞体的常规调式,如同《离骚》一样,以“兮”字为间顿,节奏感强。

10. B [“突出了‘我’的悠闲自在”错。词人年高疏懒,对龙舟竞渡情怀不同,表面上轻闲自在,实是“闲愁最苦”,要从反面见意。]

11.词人“足为三闾千古知己”表现在:①理解屈原高洁不污的品性。品性如芳草,襟怀如美酒。②理解屈原以死明志的心境。认为民众投粽祭典屈原是毫无意义的,如果屈原活在今世,他会选择醉死也不投江。③理解屈原精忠为国的理想。屈原忠于国家,想力挽狂澜却壮志难酬,对当权者表示愤慨。