2023-2024学年湖南省长沙市周南教育集团高二下学期入学考试历史试题 含答案

文档属性

| 名称 | 2023-2024学年湖南省长沙市周南教育集团高二下学期入学考试历史试题 含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 423.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-07 14:39:11 | ||

图片预览

文档简介

周南教育集团高二年级下学期入学考试历史试卷

分量: 100 时量: 75 分钟

答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

一、选择题:本题共 24 小题,每小题 2 分,共 48 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

商王朝疆域由内外服组成,内服有王室属地与附属国族聚居区,而四土中不仅有大量的附属国与

敌对方国,还有商人建立的军事据点错杂其间。到了周初,鲁国初封时得到“殷民六族”,康权封卫时有“殷民七族”,分给唐权的是“怀姓九宗”。这表明商周时期

A.中原文化向周边传播 B.族群之间差异逐渐弥合

C.中央集权趋向于完善 D.血缘组织界限有所突破

秦汉时期,政府会通过上计制度考察县官一年来的任职情况,唐代对县官的考绩制度日趋完善, 而明代的考绩制度则更加严密。这反映了

A.中央集权不断加强 B.政府管理水平逐步提高

C.国家吏治日益腐败 D.国家监察制度日趋完善

财政年度是人为制定的收支结算的起讫时间。汉代的财政年度计算是“计断九月”,取决于粟的成熟时间;唐代的财政年度计算则是“岁终为断”,与水稻的成熟时节相适应。这一变化主要是由于

A.赋税征收标准的调整 B.区域经济地位的变动

C.精耕细作农业的发展 D.农业经济结构的变化

宋朝规定,“私居,执政、亲王曰府,余官曰宅,庶民曰家”“凡庶民家,不得施重栱、藻井及五色文采为饰,仍不得四铺飞檐。庶人舍屋,许五架,门一间两厦而已”。这反映了当时

A.社会等级结构日益固化 B.社会奢靡之风受到压制

C.儒家伦理渗入社会生活 D.庶族地主力量不断上升

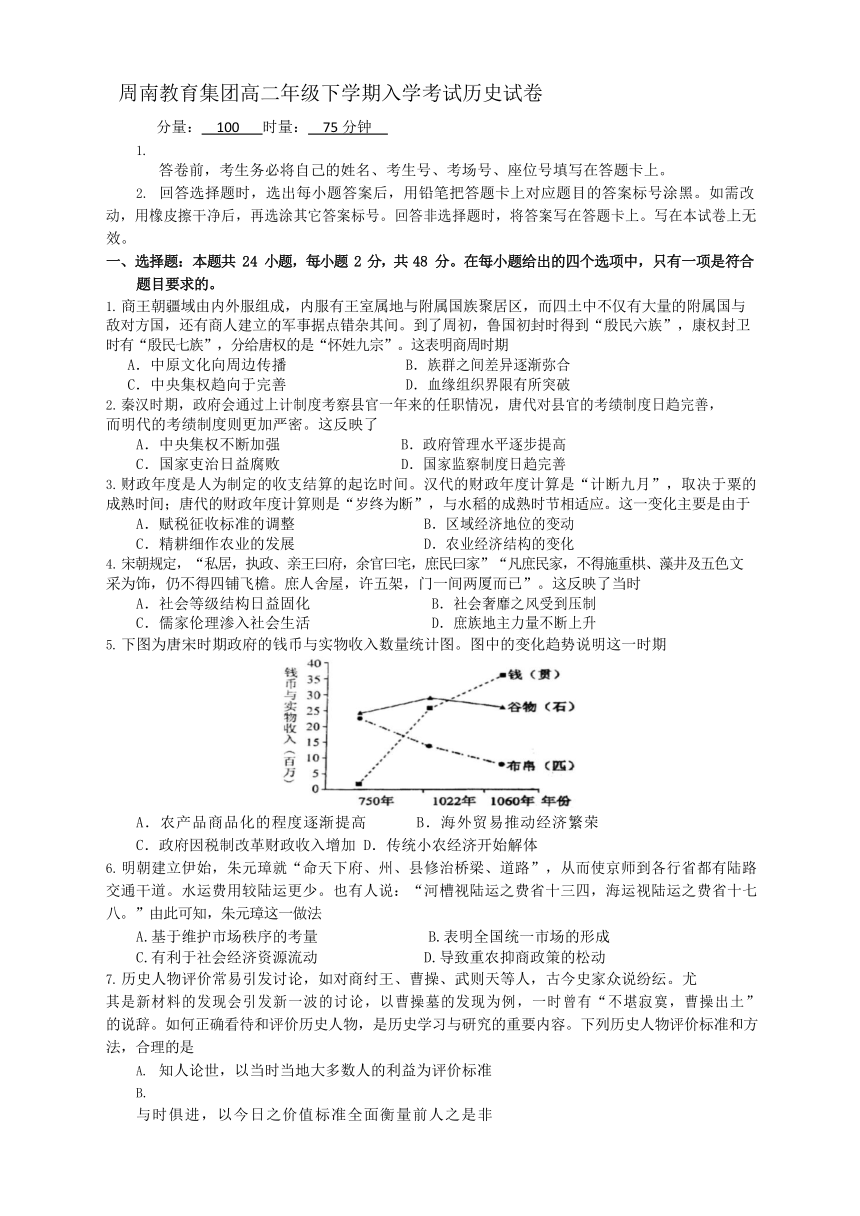

下图为唐宋时期政府的钱币与实物收入数量统计图。图中的变化趋势说明这一时期

A.农产品商品化的程度逐渐提高 B.海外贸易推动经济繁荣C.政府因税制改革财政收入增加 D.传统小农经济开始解体

明朝建立伊始,朱元璋就“命天下府、州、县修治桥梁、道路”,从而使京师到各行省都有陆路交通干道。水运费用较陆运更少。也有人说:“河槽视陆运之费省十三四,海运视陆运之费省十七八。”由此可知,朱元璋这一做法

A.基于维护市场秩序的考量 B.表明全国统一市场的形成

C.有利于社会经济资源流动 D.导致重农抑商政策的松动

历史人物评价常易引发讨论,如对商纣王、曹操、武则天等人,古今史家众说纷纭。尤

其是新材料的发现会引发新一波的讨论,以曹操墓的发现为例,一时曾有“不堪寂寞,曹操出土” 的说辞。如何正确看待和评价历史人物,是历史学习与研究的重要内容。下列历史人物评价标准和方法,合理的是

知人论世,以当时当地大多数人的利益为评价标准

与时俱进,以今日之价值标准全面衡量前人之是非C.察言观行,评价历史人物活动应侧重动机而非效果D.综合考量,看是否符合历史运动趋势推动社会进步

晚清时期,我国货币制度发生重大变化,政府发行银元、铜元,传统典当行发行银钱票,外商银行、中国人创办的银行以及各省官银局发行各种纸币,各类币种之间没有合理协调机制。这种现象

A.适应了社会经济的发展 B.促进民族资本主义发展C.动摇了中央集权的政体 D.抵制了西方势力的入侵

9.1900 年 9 月,上海一家外国报纸评论说:“中国的被发现,晚了整整一个世纪,如果上海不是在

1842 年,而是在 1742 年就被占领,那么,今天就不有会有义和团……不会有过去几个月里面中国所蒙受的永恒耻辱。”这一观点

A.深刻地揭示了义和团运动爆发的根源 B.金面评价了西方对中国近代化的作用

C.片面宜扬西方的文明而掩盖了其侵略的实质D.大肆渲染中国的闭关锁国而否定其近代转型

10.1906 年清政府推行丙午官制改革,筹备极为迅速,从宣布预备立宪到确定改制官员、职员、办公地点、办公时间等基本规程,仅用时三日;而新官制文本从草拟、修正、核定上奏到裁夺出台的 时间也极为短促,大约用了两个月。这反映出

A.官制改革成为新政的核心 B.预备立宪获得了民众认同C.清政府改革存在失败风险 D.满汉对立问题得到了缓解

世纪初,武汉三镇“占长江沿岸最枢要之地,商况之殷盛;亦冠于沿岸之诸港,汉口更是“舟楫之辐辏,货物之聚散,其盛不亚于上海,其余则尚未能比类也”,武汉的这一状况

A.表明其航运发展水平超过上海 B.为资产阶级民主革命发生创造条件 C.说明商业贸易中心向腹地转移 D.为长江沿岸工业重新布局奠定基础

12.1953 年 4 月,政务院发布了《关于劝止农民盲目流入城市的指示》,“要求今后县、乡政府对于要求进城找工作的农民,除特殊情况外均不得开给介绍证件;对于现已进城的农民,应动员其迅速 返乡”。该措施

A.稳定了日益混乱的社会秩序 B.有利于计划经济体制的巩固

C.推动了城乡二元结构的形成 D.有效推进社会主义经济建设

13.1978 年底,中国外贸部长李强在香港公开宣布:“不久以前,我们在对外贸易上,还有两个禁区。第一,政府与政府之间的贷款,不干……第二,外商在中国投资不干。最近我们 决定把这两个禁区取消了,基本上国际贸易上惯例的做法都可以干。”这一转变

A.反映了对社会主义建设新道路的探索 B.反映了城市经济体制改革的全面展开

C.标志着对外开放经济格局的初步形成 D.标志着社会主义市场经济体制的建立

西方有两大法律体系:一支是以罗马法为基础的大陆法系;另一支是以英国普通法为基础的英美法系。罗马法形成和发展的一个重要时期是公元 1-3 世纪;英美法系则形成于 18 世纪,19 世纪、20 世纪后传遍世界。从时间背景分析,两大法律体系的形成和发展主要受哪一因素影响

A.领土扩张和军事征服 B.工业资本主义的发展

C.严格先进的法律理念 D.成文法形式易于传播

世纪以后,欧洲市场上胡椒供应量比 14 世纪中叶充足很多,价格下降,走上更多常人家的餐桌。取而代之,受到贵族青睐的是燕糖、巧克力、茶叶和烟草。这说明

A.食物被赋予区分社会等级的功能 B.新航路的开辟削弱了贵族的地位

C. 价格革命催生了洲际物种的交流 D.欧洲贵族全面接受美洲饮食文化

世纪初,西方老人面临“岁月使我们体弱多病,孤独无助。虽有儿女,却视我们为累赘”的困境,但从 20 世纪 70 年代初开始,在主要的英语语种国家中,子女在多数情况下承认对老人提供帮助和护理的责任。推动这种变化的主要因素是

A.原有家庭观念的瓦解 B.国家政策调节的影响

C.伦理教化的作用凸显 D.经济“滞胀”带来的威胁

世纪,英国和荷兰分别成立东印度公司,荷兰和法国分别成立西印度公司,这些公司由国家给予种种特权,有的甚至可以自行铸币、拥有武器、对外宣战和缔结条约。这些公司的活动

A.加速了西欧资本原始积累 B.推动了自由贸易体制的建立

C.为经济全球化扫清了障碍 D.促进了世界市场的基本形成

法国大革命期间的重要文献《人权宣言》,在起草的过程中存在各种各样的意见,形成了多个版本。其中一个版本以英国《权利法案》为蓝本,但未被采纳,可以推断,该版本的起草者试图

A.维护君权神授专制思想 B.保留等级制和贵族权力

C.倡导人人生而平等的观念 D.否认议会权力的至高地位

19.1830 年,英国正式启用第一条商业铁路,十年后公布火车时刻表。因为火车比马车快太多,所以各地时间的微小差异就造成了巨大困扰。1880 年,英国首次立法规定全国的时刻表都须以格林尼治时间为准,这就要求人们依据人工的时钟而非依据当地日升日落周期来生活。这段材料重在说明

A.工业革命带来社会生活的变化 B.技术发展对人类生活有所制约C.时间的精确成为日常生活的必要 D.统一的时间有利于国家管理

世纪中后期,酗酒之风在英国日益滋长。“1872 年售酒法”规定,严格限制酒馆的营业时间, 对于无照经营、酒水掺假、向来满 16 岁的青少年出售烈性酒的店主施以罚款乃至没收营业执照的处罚。这反映了

A.售酒法的颁布限制青少年恣意妄为 B.工业革命促使阶级关系发生重大变化C.经济的发展推动法律体系走向完善 D.服务业的经济效益受到了严重的影响

21.1884 年,美国某公司推出一则主题为“给非洲带去文明”的香皂广告。此后近 30 年间,该公司的广告经常宣称,使用其香皂可以让非洲人皮肤变白,变得文明。同时期,法国和希腊的老牌香皂公司也声称其产品能“让黑人变白”。这主要体现了西方

A.推广欧美生活方式 B.旨在推动非洲文明进步

C.重视争夺非洲市场 D.存在着固有的种族偏见

22.1962 年,美国总统肯尼迪要求国家安全委员会成员必须阅读《8 月的枪声》,该书叙述了萨拉热窝事件后发生的一系列很小的、不重要的事件,最终导致了历史上最骇人听闻的军事冲突。肯尼迪想让国家安全委员会重视

A.维护美国的核垄断地位 B.收缩美国海外军事力量

C.遏制苏联在东欧的扩张 D.管控危机应对战争风险

据统计,从 1971 年到 1975 年,英国人文学科的毕业生虽然只占申请人数的 42.5%,但被录用为文官的却占 56.7%。1977 年,毕业于牛津大学的高级官吏(副次官以上的)在外交部占 86%,在行政部占 77%,在就业部占 62%,在能源部占 60%。当时英国出现的这一现象

A.保证了英国文官群体的素质 B.助长了官僚习气和僵化现象C.推动了近代大学教育转型 D.说明文官制度仍有待完善

24.1985 年尼尔·波兹曼在《娱乐至死》一书中指出,电视成为组织现代社会生活的重要媒介。而电视的表达形式往往是娱乐性的、碎片化的、排斥思考与逻辑的,一切文化内容都心甘情愿的成 为娱乐的附庸。据此可知

A.科学技术是一把双刃剑 B.电视推动了娱乐业的繁荣

C.影视艺术否定理性思考 D.新媒介改变人们生活方式

二、非选择题:共 52 分

阅读材料,完成下列要求。(20 分)

材料一 汉初仍使用秦制半两钱(重 12 铢),由于民间私铸,以致出现荚钱(重 3 铢)。市场混乱,物价飞涨。为此,汉武帝颁布了盗铸金钱者死罪令,诏令各郡国铸行“元狩五铢钱”,但各郡国所铸五铢钱都具有偷工减料、不够五铢重的现象,而且越晚越粗劣。本来汉武帝改铸五铢钱的目的是树立信誉,稳定金融,以彻底解决私铸问题。但各郡国官吏习惯难改,依旧中饱私囊。元鼎二年,汉武帝诏令收回各郡国的铸币权,中央政府安排在长安上林苑统一铸造。

——整理自《汉武帝的六次货币改革》

材料二 1950 年 3 月,政务院通过并正式颁布了陈云起草的《关于同意国家财政经济工作的决定》,明确了同意财经工作的三项内容:统一全国财政收支,统一全国物资调度,统一全国现金管理,至 1950 年 10 月,新中国即基本实现了财政收支平衡,结束了困扰中国人民十几年的通货膨胀噩梦。在全国统一财经的历史进程中,人民币亦牢固地占领市场。

--迟爱萍《陈云与人民币制度的确立》 (1)根据材料一并结合所学知识,指出汉武帝货币改革在国家治理层面的作用。(8 分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析 1950 年新中国财政经济形势得以根本扭转的原因,并谈谈你对货币政策的认识。(12 分)

阅读材料,完成下列要求。(20 分)

材料一 费孝通在《乡土中国》中提出,“从基层上去看,中国社会是乡土性的”。在乡土社会中,乡村治理主要依靠的是经由教化养成的能使人产生敬畏感的“礼”,而不是政府施行的强制力,因而中国传统的乡村秩序就是一种“礼治秩序”。这种“礼治秩序”的显著特点是,“国权不下县,县下唯宗族,宗族皆自治,自治靠伦理,伦理造乡绅”。由于“皇权不下县”是古代中国乡村社会治理奉行的基本法则,因而在漫长的历史发展中,逐渐形成了以乡村基层组织为根基、国家间接控制与乡村社会自治相结合、德治和法治相结合的治理体制。

——摘编自中国社会科学报《中国古代乡村治理的沿革及其历史镜鉴》 材料二 近代以来,西方各国在继承地方自治传统的基础上,加强了对基层治理的管理。美国

建国后,基本保持了地方自治的传统,乡镇是最基本的地方自治单位,承担着除司法之外的所有公共服务功能。法国大革命后,形成了以自治市镇为基层单位的制度,每个市镇的市长和市议会都由普选产生,市长同时对中央政府和本地选民负责。英国在 1835 年颁布《市政法案》,确立了英国近代自治市制度。法案规定自治市政府和议会都由当地选民选举产生,地方征税所得也由自治市自主 开支,但必须接受选民监督。

——摘编自人教版《国家制度与社会治理》(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代乡村治理的主要特点及其历史意义。(10 分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明近代西方基层治理制度发展的原因及其特征。(10 分)

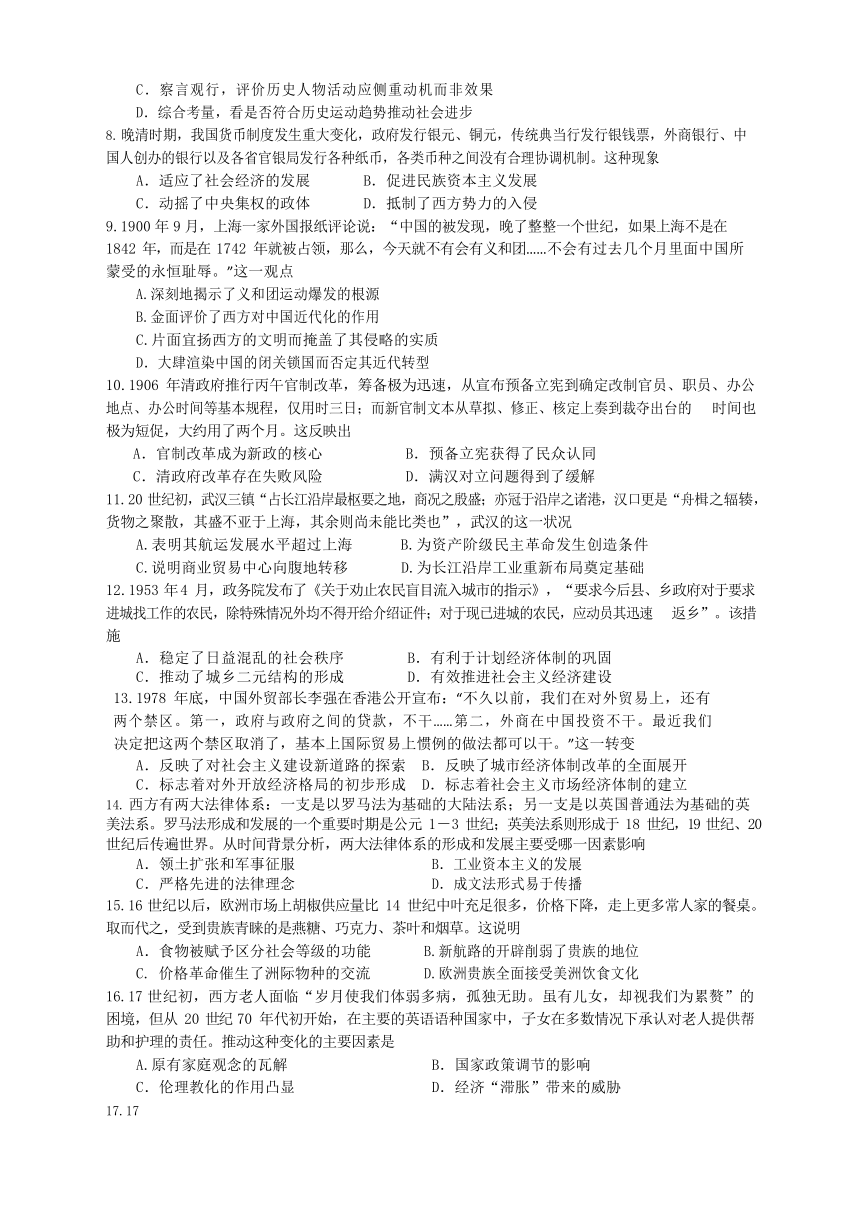

阅读材料,完成下列要求。(12分) 材料:

结合所学知识,对非洲奴隶贸易统计数据柱状图进行分析。 (要求:阶段划分合理,状态描述准确解释全面客观。)

分量: 100 时量: 75 分钟

答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

一、选择题:本题共 24 小题,每小题 2 分,共 48 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

商王朝疆域由内外服组成,内服有王室属地与附属国族聚居区,而四土中不仅有大量的附属国与

敌对方国,还有商人建立的军事据点错杂其间。到了周初,鲁国初封时得到“殷民六族”,康权封卫时有“殷民七族”,分给唐权的是“怀姓九宗”。这表明商周时期

A.中原文化向周边传播 B.族群之间差异逐渐弥合

C.中央集权趋向于完善 D.血缘组织界限有所突破

秦汉时期,政府会通过上计制度考察县官一年来的任职情况,唐代对县官的考绩制度日趋完善, 而明代的考绩制度则更加严密。这反映了

A.中央集权不断加强 B.政府管理水平逐步提高

C.国家吏治日益腐败 D.国家监察制度日趋完善

财政年度是人为制定的收支结算的起讫时间。汉代的财政年度计算是“计断九月”,取决于粟的成熟时间;唐代的财政年度计算则是“岁终为断”,与水稻的成熟时节相适应。这一变化主要是由于

A.赋税征收标准的调整 B.区域经济地位的变动

C.精耕细作农业的发展 D.农业经济结构的变化

宋朝规定,“私居,执政、亲王曰府,余官曰宅,庶民曰家”“凡庶民家,不得施重栱、藻井及五色文采为饰,仍不得四铺飞檐。庶人舍屋,许五架,门一间两厦而已”。这反映了当时

A.社会等级结构日益固化 B.社会奢靡之风受到压制

C.儒家伦理渗入社会生活 D.庶族地主力量不断上升

下图为唐宋时期政府的钱币与实物收入数量统计图。图中的变化趋势说明这一时期

A.农产品商品化的程度逐渐提高 B.海外贸易推动经济繁荣C.政府因税制改革财政收入增加 D.传统小农经济开始解体

明朝建立伊始,朱元璋就“命天下府、州、县修治桥梁、道路”,从而使京师到各行省都有陆路交通干道。水运费用较陆运更少。也有人说:“河槽视陆运之费省十三四,海运视陆运之费省十七八。”由此可知,朱元璋这一做法

A.基于维护市场秩序的考量 B.表明全国统一市场的形成

C.有利于社会经济资源流动 D.导致重农抑商政策的松动

历史人物评价常易引发讨论,如对商纣王、曹操、武则天等人,古今史家众说纷纭。尤

其是新材料的发现会引发新一波的讨论,以曹操墓的发现为例,一时曾有“不堪寂寞,曹操出土” 的说辞。如何正确看待和评价历史人物,是历史学习与研究的重要内容。下列历史人物评价标准和方法,合理的是

知人论世,以当时当地大多数人的利益为评价标准

与时俱进,以今日之价值标准全面衡量前人之是非C.察言观行,评价历史人物活动应侧重动机而非效果D.综合考量,看是否符合历史运动趋势推动社会进步

晚清时期,我国货币制度发生重大变化,政府发行银元、铜元,传统典当行发行银钱票,外商银行、中国人创办的银行以及各省官银局发行各种纸币,各类币种之间没有合理协调机制。这种现象

A.适应了社会经济的发展 B.促进民族资本主义发展C.动摇了中央集权的政体 D.抵制了西方势力的入侵

9.1900 年 9 月,上海一家外国报纸评论说:“中国的被发现,晚了整整一个世纪,如果上海不是在

1842 年,而是在 1742 年就被占领,那么,今天就不有会有义和团……不会有过去几个月里面中国所蒙受的永恒耻辱。”这一观点

A.深刻地揭示了义和团运动爆发的根源 B.金面评价了西方对中国近代化的作用

C.片面宜扬西方的文明而掩盖了其侵略的实质D.大肆渲染中国的闭关锁国而否定其近代转型

10.1906 年清政府推行丙午官制改革,筹备极为迅速,从宣布预备立宪到确定改制官员、职员、办公地点、办公时间等基本规程,仅用时三日;而新官制文本从草拟、修正、核定上奏到裁夺出台的 时间也极为短促,大约用了两个月。这反映出

A.官制改革成为新政的核心 B.预备立宪获得了民众认同C.清政府改革存在失败风险 D.满汉对立问题得到了缓解

世纪初,武汉三镇“占长江沿岸最枢要之地,商况之殷盛;亦冠于沿岸之诸港,汉口更是“舟楫之辐辏,货物之聚散,其盛不亚于上海,其余则尚未能比类也”,武汉的这一状况

A.表明其航运发展水平超过上海 B.为资产阶级民主革命发生创造条件 C.说明商业贸易中心向腹地转移 D.为长江沿岸工业重新布局奠定基础

12.1953 年 4 月,政务院发布了《关于劝止农民盲目流入城市的指示》,“要求今后县、乡政府对于要求进城找工作的农民,除特殊情况外均不得开给介绍证件;对于现已进城的农民,应动员其迅速 返乡”。该措施

A.稳定了日益混乱的社会秩序 B.有利于计划经济体制的巩固

C.推动了城乡二元结构的形成 D.有效推进社会主义经济建设

13.1978 年底,中国外贸部长李强在香港公开宣布:“不久以前,我们在对外贸易上,还有两个禁区。第一,政府与政府之间的贷款,不干……第二,外商在中国投资不干。最近我们 决定把这两个禁区取消了,基本上国际贸易上惯例的做法都可以干。”这一转变

A.反映了对社会主义建设新道路的探索 B.反映了城市经济体制改革的全面展开

C.标志着对外开放经济格局的初步形成 D.标志着社会主义市场经济体制的建立

西方有两大法律体系:一支是以罗马法为基础的大陆法系;另一支是以英国普通法为基础的英美法系。罗马法形成和发展的一个重要时期是公元 1-3 世纪;英美法系则形成于 18 世纪,19 世纪、20 世纪后传遍世界。从时间背景分析,两大法律体系的形成和发展主要受哪一因素影响

A.领土扩张和军事征服 B.工业资本主义的发展

C.严格先进的法律理念 D.成文法形式易于传播

世纪以后,欧洲市场上胡椒供应量比 14 世纪中叶充足很多,价格下降,走上更多常人家的餐桌。取而代之,受到贵族青睐的是燕糖、巧克力、茶叶和烟草。这说明

A.食物被赋予区分社会等级的功能 B.新航路的开辟削弱了贵族的地位

C. 价格革命催生了洲际物种的交流 D.欧洲贵族全面接受美洲饮食文化

世纪初,西方老人面临“岁月使我们体弱多病,孤独无助。虽有儿女,却视我们为累赘”的困境,但从 20 世纪 70 年代初开始,在主要的英语语种国家中,子女在多数情况下承认对老人提供帮助和护理的责任。推动这种变化的主要因素是

A.原有家庭观念的瓦解 B.国家政策调节的影响

C.伦理教化的作用凸显 D.经济“滞胀”带来的威胁

世纪,英国和荷兰分别成立东印度公司,荷兰和法国分别成立西印度公司,这些公司由国家给予种种特权,有的甚至可以自行铸币、拥有武器、对外宣战和缔结条约。这些公司的活动

A.加速了西欧资本原始积累 B.推动了自由贸易体制的建立

C.为经济全球化扫清了障碍 D.促进了世界市场的基本形成

法国大革命期间的重要文献《人权宣言》,在起草的过程中存在各种各样的意见,形成了多个版本。其中一个版本以英国《权利法案》为蓝本,但未被采纳,可以推断,该版本的起草者试图

A.维护君权神授专制思想 B.保留等级制和贵族权力

C.倡导人人生而平等的观念 D.否认议会权力的至高地位

19.1830 年,英国正式启用第一条商业铁路,十年后公布火车时刻表。因为火车比马车快太多,所以各地时间的微小差异就造成了巨大困扰。1880 年,英国首次立法规定全国的时刻表都须以格林尼治时间为准,这就要求人们依据人工的时钟而非依据当地日升日落周期来生活。这段材料重在说明

A.工业革命带来社会生活的变化 B.技术发展对人类生活有所制约C.时间的精确成为日常生活的必要 D.统一的时间有利于国家管理

世纪中后期,酗酒之风在英国日益滋长。“1872 年售酒法”规定,严格限制酒馆的营业时间, 对于无照经营、酒水掺假、向来满 16 岁的青少年出售烈性酒的店主施以罚款乃至没收营业执照的处罚。这反映了

A.售酒法的颁布限制青少年恣意妄为 B.工业革命促使阶级关系发生重大变化C.经济的发展推动法律体系走向完善 D.服务业的经济效益受到了严重的影响

21.1884 年,美国某公司推出一则主题为“给非洲带去文明”的香皂广告。此后近 30 年间,该公司的广告经常宣称,使用其香皂可以让非洲人皮肤变白,变得文明。同时期,法国和希腊的老牌香皂公司也声称其产品能“让黑人变白”。这主要体现了西方

A.推广欧美生活方式 B.旨在推动非洲文明进步

C.重视争夺非洲市场 D.存在着固有的种族偏见

22.1962 年,美国总统肯尼迪要求国家安全委员会成员必须阅读《8 月的枪声》,该书叙述了萨拉热窝事件后发生的一系列很小的、不重要的事件,最终导致了历史上最骇人听闻的军事冲突。肯尼迪想让国家安全委员会重视

A.维护美国的核垄断地位 B.收缩美国海外军事力量

C.遏制苏联在东欧的扩张 D.管控危机应对战争风险

据统计,从 1971 年到 1975 年,英国人文学科的毕业生虽然只占申请人数的 42.5%,但被录用为文官的却占 56.7%。1977 年,毕业于牛津大学的高级官吏(副次官以上的)在外交部占 86%,在行政部占 77%,在就业部占 62%,在能源部占 60%。当时英国出现的这一现象

A.保证了英国文官群体的素质 B.助长了官僚习气和僵化现象C.推动了近代大学教育转型 D.说明文官制度仍有待完善

24.1985 年尼尔·波兹曼在《娱乐至死》一书中指出,电视成为组织现代社会生活的重要媒介。而电视的表达形式往往是娱乐性的、碎片化的、排斥思考与逻辑的,一切文化内容都心甘情愿的成 为娱乐的附庸。据此可知

A.科学技术是一把双刃剑 B.电视推动了娱乐业的繁荣

C.影视艺术否定理性思考 D.新媒介改变人们生活方式

二、非选择题:共 52 分

阅读材料,完成下列要求。(20 分)

材料一 汉初仍使用秦制半两钱(重 12 铢),由于民间私铸,以致出现荚钱(重 3 铢)。市场混乱,物价飞涨。为此,汉武帝颁布了盗铸金钱者死罪令,诏令各郡国铸行“元狩五铢钱”,但各郡国所铸五铢钱都具有偷工减料、不够五铢重的现象,而且越晚越粗劣。本来汉武帝改铸五铢钱的目的是树立信誉,稳定金融,以彻底解决私铸问题。但各郡国官吏习惯难改,依旧中饱私囊。元鼎二年,汉武帝诏令收回各郡国的铸币权,中央政府安排在长安上林苑统一铸造。

——整理自《汉武帝的六次货币改革》

材料二 1950 年 3 月,政务院通过并正式颁布了陈云起草的《关于同意国家财政经济工作的决定》,明确了同意财经工作的三项内容:统一全国财政收支,统一全国物资调度,统一全国现金管理,至 1950 年 10 月,新中国即基本实现了财政收支平衡,结束了困扰中国人民十几年的通货膨胀噩梦。在全国统一财经的历史进程中,人民币亦牢固地占领市场。

--迟爱萍《陈云与人民币制度的确立》 (1)根据材料一并结合所学知识,指出汉武帝货币改革在国家治理层面的作用。(8 分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析 1950 年新中国财政经济形势得以根本扭转的原因,并谈谈你对货币政策的认识。(12 分)

阅读材料,完成下列要求。(20 分)

材料一 费孝通在《乡土中国》中提出,“从基层上去看,中国社会是乡土性的”。在乡土社会中,乡村治理主要依靠的是经由教化养成的能使人产生敬畏感的“礼”,而不是政府施行的强制力,因而中国传统的乡村秩序就是一种“礼治秩序”。这种“礼治秩序”的显著特点是,“国权不下县,县下唯宗族,宗族皆自治,自治靠伦理,伦理造乡绅”。由于“皇权不下县”是古代中国乡村社会治理奉行的基本法则,因而在漫长的历史发展中,逐渐形成了以乡村基层组织为根基、国家间接控制与乡村社会自治相结合、德治和法治相结合的治理体制。

——摘编自中国社会科学报《中国古代乡村治理的沿革及其历史镜鉴》 材料二 近代以来,西方各国在继承地方自治传统的基础上,加强了对基层治理的管理。美国

建国后,基本保持了地方自治的传统,乡镇是最基本的地方自治单位,承担着除司法之外的所有公共服务功能。法国大革命后,形成了以自治市镇为基层单位的制度,每个市镇的市长和市议会都由普选产生,市长同时对中央政府和本地选民负责。英国在 1835 年颁布《市政法案》,确立了英国近代自治市制度。法案规定自治市政府和议会都由当地选民选举产生,地方征税所得也由自治市自主 开支,但必须接受选民监督。

——摘编自人教版《国家制度与社会治理》(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代乡村治理的主要特点及其历史意义。(10 分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明近代西方基层治理制度发展的原因及其特征。(10 分)

阅读材料,完成下列要求。(12分) 材料:

结合所学知识,对非洲奴隶贸易统计数据柱状图进行分析。 (要求:阶段划分合理,状态描述准确解释全面客观。)

同课章节目录