高中语文沪教版第六册5.18《指南录后序》课件(106张)

文档属性

| 名称 | 高中语文沪教版第六册5.18《指南录后序》课件(106张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-08-28 09:19:03 | ||

图片预览

文档简介

课件106张PPT。臣心一片磁针石不指南方不肯休 《<指南录>后序》 《指南录后序》是文天祥为自己的诗集《指南录》写的序文。诗集命名为《指南录》,取“臣心一片磁针石,不指南方不肯休”诗意,表达了作者心指南宋、冒死南归的爱国之情。 温故

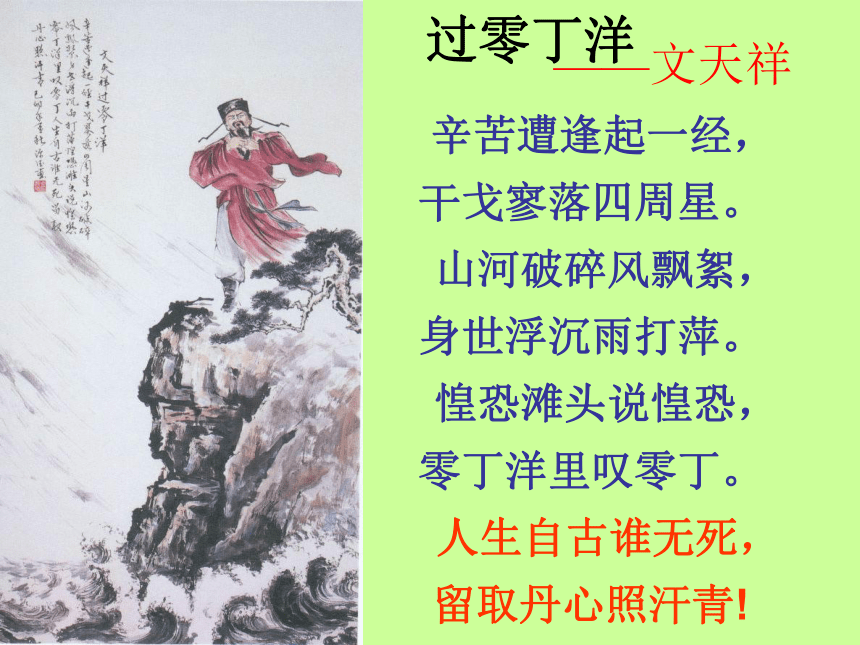

文天祥是___(朝)杰出的民族英雄和爱国诗人。字宋瑞,又字履善,号___,庐陵(今江西吉安)人。官至右丞相,代表___(朝)与元人谈判时被扣,脱逃后一再起兵抗敌,兵败被俘,监禁三年,不屈就义。其诗文沉郁悲壮,《过零丁洋》中的“________,

_______”是千古传诵的名句。其著名诗篇还有_ ___,_ ___ _。南宋文山南宋人生自古谁无死留取丹心照汗青《渡扬子江》《正气歌》千古忠臣——文天祥南宋大臣,杰出的民族英雄、文学家、诗人。字履善,又字宋瑞,号文山。

曾任湖南提刑。德祐元年,元军进迫宋都临安,文天祥应勤王诏,捐家产作军费,率义军万余人起兵抗元。不久元军大举南下,文天祥以资政殿学士身份出使元军议和,被扣,后在北解途中逃脱,经海路转至福州,拥立端宗,图谋恢复,转战东南,终兵败被俘。次年送至大都(北京)宁死不屈,从容就义。

时年仅46岁,遗有《文山先生全集》

与张世杰、陆秀夫并称为“亡宋三杰”。

文化常识——序、跋序也作“叙”或称“引”,有如今日的“引言”“前言”,

是说明书籍著作或出版意旨,编作体例和作者情况的文章。也可包括对作家作品的评论和对有关问题的研究。

“序”一般写在书籍或文章前面,列于书后的称为“跋”或“后序”。

这类文章,按不同的内容分别属于说明文或议论文。说明编写目的,简介编写体例和内容的属于说明文,对作品进行评论或对问题进行阐发的属于议论文。 辛苦遭逢起一经,

干戈寥落四周星。 山河破碎风飘絮,

身世浮沉雨打萍。 惶恐滩头说惶恐,

零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死,

留取丹心照汗青!过零丁洋 ——文天祥听读课文

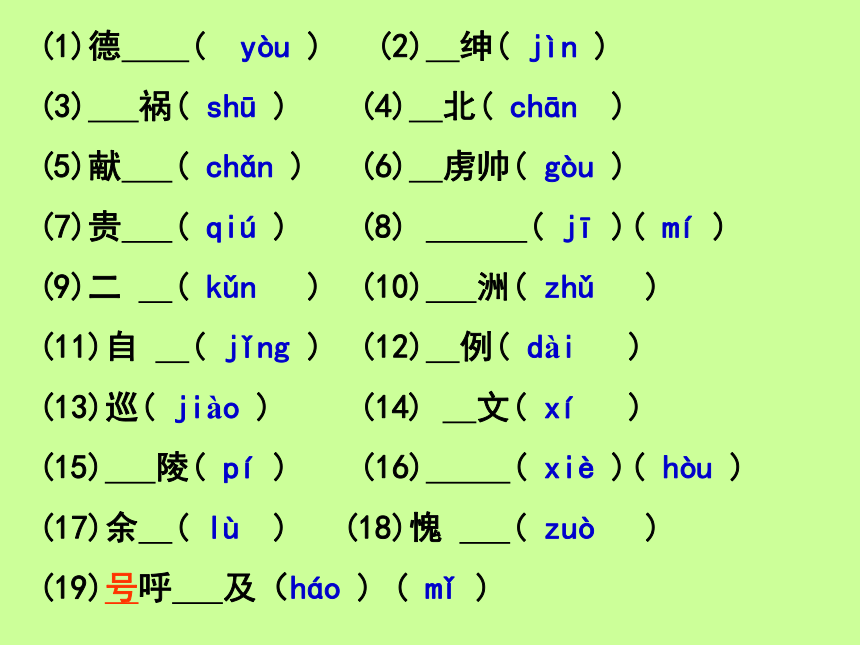

注意字音(1)德祐( ) (2)缙绅( )

(3)纾祸( ) (4)觇北( )

(5)献谄( ) (6)诟虏帅( )

(7)贵酋( ) (8)羁縻( )( )

(9)二阃( ) (10)渚洲( )

(11)自刭( ) (12)殆例( )

(13)巡徼( ) (14)檄文 ( )

(15)毗陵( ) (16)邂逅( )( )

(17)余僇( ) (18)愧怍( )

(19)号呼靡及( ) ( )(1)德祐( yòu ) (2)缙绅( jìn )

(3)纾祸( shū ) (4)觇北( chān )

(5)献谄( chǎn ) (6)诟虏帅( gòu )

(7)贵酋( qiú ) (8)羁縻( jī )( mí )

(9)二阃( kǔn ) (10)渚洲( zhǔ )

(11)自刭( jǐng ) (12)殆例( dài )

(13)巡徼( jiào ) (14)檄文( xí )

(15)毗陵( pí ) (16)邂逅( xiè )( hòu )

(17)余僇( lù ) (18)愧怍( zuò )

(19)号呼靡及(háo ) ( mǐ )(1)德 ( yòu ) (2) 绅( jìn )

(3) 祸( shū ) (4) 北( chān )

(5)献 ( chǎn ) (6) 虏帅( gòu )

(7)贵 ( qiú ) (8) ( jī )( mí )

(9)二 ( kǔn ) (10) 洲( zhǔ )

(11)自 ( jǐng ) (12) 例( dài )

(13)巡( jiào ) (14) 文( xí )

(15) 陵( pí ) (16) ( xiè )( hòu )

(17)余 ( lù ) (18)愧 ( zuò )

(19)号呼 及(háo ) ( mǐ )(1)德祐( yòu ) (2)缙绅( jìn )

(3)纾祸( shū ) (4)觇北( chān )

(5)献谄( chǎn ) (6)诟虏帅( gòu )

(7)贵酋( qiú ) (8)羁縻( jī )( mí )

(9)二阃( kǔn ) (10)渚洲( zhǔ )

(11)自刭( jǐng ) (12)殆例( dài )

(13)巡徼( jiào ) (14)檄文( xí )

(15)毗陵( pí ) (16)邂逅( xiè )( hòu )

(17)余僇( lù ) (18)愧怍( zuò )

(19)号呼靡及(háo ) ( mǐ )补充1:

萃于左丞相府:( )翌日:()

遽轻吾国:( ) 自度不得脱:( )

数吕师孟叔侄:( )诣北:( )

分当引决:( )

补充1:

萃于左丞相府:( cuì )翌日:(y ì )

遽轻吾国:(jù ) 自度不得脱:(duó )

数吕师孟叔侄:( shǔ )诣北:( y ì )

分当引决:(fèn )

补充2:

都督诸路军马(古:行政区域名。今:马路)

众谓予一行为可以纾祸(古:出使一次。今:一群人)会使辙交驰:使,使者。名词。 奉使往来:使,使命。名词。古代官职升迁除:授官 予除右丞相兼枢密使

拜:授予官职(一般为升职)例:以相如功大拜为上卿

擢:提拔 皇上超擢四品卿衔军机章京

辟:征召 永元中举孝廉不行,连辟公府不就

迁:升迁 再迁为太史令

贬:降职 贬连州刺史

谪:被罚流放或贬职 滕子京谪守巴陵郡

左迁:降职第一段德祐二年二月十九日,予除右丞相兼枢密使,都督诸路军马。时北兵已迫修门外,战、守、迁皆不及施。缙绅、大夫、士萃于左丞相府,莫知计所出。会使辙交驰,北邀当国者相见,众谓予一行为可以纾祸。国事至此,予不得爱身;意北亦尚可以口舌动也。初,奉使往来,无留北者,予更欲一觇北,归而求救国之策。于是,辞相印不拜,翌日,以资政殿学士行。第一节解释下列词语:

予除右丞相兼枢密使

时北兵已迫修门外

缙绅、大夫、士萃于左丞相府

莫知计所出

会使辙交驰

众谓予一行为可以纾祸

予不得爱身

意北亦尚可以口舌动也

予更欲一觇北

辞相印不拜 授官逼近聚集没有人适逢解除爱惜估计窥视授官解释下列词语:

莫知计所出

众谓予一行为可以纾祸 所+动词 名词性的词组

出的地方,话译为不知道怎么办谓------为:说------是

一行:去一趟第一节解释下列词语:

意北亦尚可以口舌动也

以资政殿学士行 可:可以。

以:用。以:用------身份。第一节字词除:授官。

都督:统率。

北兵:元兵。

萃: 聚集

所出:所字结构,“所┼动词”一种名词结构。

会:适逢。当国者:掌管国务的人,如丞相。

纾:缓和,解除。

意:估计,料想。以口舌动:用言语打动。

众谓予一行为可以纾祸。

国事至此,予不得爱身;意北亦尚可以口舌动也。大家认为我去一趟就可以解除祸患。国事到了这种地步,我不能顾惜自己了;估计元人也还是可以用言词打动的。请你翻译于是,辞相印不拜,翌日,以资政殿学士行。

于是,辞去右丞相职位,第二天,以资政殿学士的身份前往。 文本探读翻译德祐二年二月十九日,我受任右丞相兼枢密使,统率全国各路兵马。当时元兵已经逼近都城北门外,交战、防守、转移都来不及做了。满朝大小官员会集在左丞相吴坚家里,都不知道该怎么办。正当双方使者的车辆往来频繁,元军邀约宋朝主持国事的人前去相见,大家认为我去一趟就可以解除祸患。国事到了这种地步,我不能顾惜自己了;料想元方也还可以用言词打动的。当初,使者奉命往来,并没有被扣留在北方的,我就更想察看一下元方的虚实,回来谋求救国的计策。于是,辞去右丞相职位,第二天,以资政殿学士的身份前往。 探讨提问:文天祥是在怎样的形势下出使北营的?提问:文天祥当时的心情和意图怎样?探讨提问:文天祥是在怎样的形势下出使北营的?明确:文天祥是在“时北兵已迫修门外,战、守、迁皆不及施”(当时元兵已迫近国都门外,出战、坚守、迁都全都来不及实施)的严重形势下出使北营的。探讨提问:文天祥当时的心情和意图怎样?明确:心情是:“予不得爱身”(我不能只顾爱惜自己),即已抱定了为国捐躯的决心。

其意图是:一方面“意北亦尚可以口舌动也”(估计元军方面还是可以用言语说动的),企图以外交手段来挽回败局;另一方面是“更欲一觇北,归而求救国之策”(更希望去观察一下元军的情况,回来后好寻求挽救国家的策略)。探讨提问:文天祥辞相印不拜而出使元营这件事说明什么? 明确:

不计个人利害,图救国之策。 小结第1节段意: 叙写出使北营的原因小结第1节段意: 叙写出使北营的背景,表达了作者在国事危急之际挺身自任的思想感情。第二段 初至北营,抗辞慷慨,上下颇惊动,北亦未敢遽轻吾国。不幸吕师孟构恶于前,贾余庆献谄于后,予羁縻不得还,国事遂不可收拾。予自度不得脱,则直前诟虏帅失信,数吕师孟叔侄为逆,但欲求死,不复顾利害。北虽貌敬,实则愤怒,二贵酋名曰“馆伴”,夜则以兵围所寓舍,而予不得归矣。 名词作状语,表面上。注意下列词语的读音和意义

北亦未敢遽轻吾国

予羁縻不得还

予自度不得脱

则直前诟虏帅失信

数吕师孟叔侄为逆

不复顾利害

予分当引决第二节立刻 轻视软禁揣度,估量责骂列举罪状指个人的安危按名份字词

遽 :立刻,马上。

慷慨,意气激昂。 今义:大方。

羁縻 :束缚,这里是软禁、扣留的意思。

直:直接,径直。诟 :耻辱,怒骂。A.名词作状语

北虽貌敬(貌:表面上)

予分当引决(分:按名份)

B.形容词作动词

北亦未敢遽轻吾国(轻:轻视)词性活用 c.名词作动词

则直前诟虏帅失信(前:走上前)予羁縻不得还

被动句式不幸吕师孟构恶于前,贾余庆献谄于后

介宾短语后置翻译初至北营,抗辞慷慨,上下颇惊动,北亦未敢遽轻吾国。不幸吕师孟构恶于前,贾余庆献谄于后,予羁縻不得还,国事遂不可收拾。刚到元营时,我据理力争,言词激昂慷慨,元军上下都很惊慌震动,他们也没敢立刻轻视我国。可不幸的是,吕师孟在这之前就和我结怨,贾余庆又紧跟着向敌人献媚,于是我被拘留不能返回,国事就不可收拾了。翻译予自度不得脱,则直前诟虏帅失信,数吕师孟叔侄为逆,但欲求死,不复顾利害。北虽貌敬,实则愤怒。二贵酋名曰“馆伴”,夜则以兵围所寓舍,而予不得归矣。我自料不能脱身,就径直上前痛骂元军统帅不守信用,揭露吕师孟叔侄的叛国行径,只想他们杀死我,不再考虑个人的利害。元军虽然表面尊敬,其实很愤怒,两个重要头目名义上是到宾馆来陪伴,夜晚就派兵包围我的住所,我就不能回朝廷了。翻译刚到元营时,据理抗争,言词激昂慷慨,元军上下都很惊慌震动,他们也未敢立即轻视我国。可不幸的是,吕师孟早就同我结怨,贾余庆又紧跟着媚敌献计,于是我被拘留不能回国,国事就不可整治了。我自料不能脱身,就径直上前痛骂元军统帅不守信用,揭露吕师孟叔侄的叛国行径,只要求死,不再考虑个人的利害。元军虽然表面尊敬,其实却很愤怒,两个重要头目名义上是到宾馆来陪伴,夜晚就派兵包围我的住所,我就不能回国了。

第三段未几,贾余庆等以祈请使诣北。北驱予并往,而不在使者之目。予分当引决,然而隐忍以行。昔人云:“将以有为也”。介词,凭借……的身份。名词作状语,按名份上。连词,表修饰。到……去。“将以(之)有为也”

省略句不久

“将以有为也”(“以”后省代词“此”。全句可译为:是打算借此机会有所作为啊!这句话出自韩愈《张中丞传后叙》:“巡呼云曰:‘南八,男儿死耳,不可为不义屈。’云笑曰:‘欲将以有为也,公有言,云敢不死!’”)。

翻译未几,贾余庆等以祈请使诣北,北驱予并往,而不在使者之目。予分当引决,然而隐忍以行。昔人云:“将以有为也。”不久,贾余庆等以祈请使的身份到元京大都去,元军驱使我一同前往,但不列入使者的名单。我按理应当自杀,然而仍然含恨忍辱地前往。正如古人说:“将要有所作为啊!”探讨提问:文天祥至北营大致经历了三个阶段,这三个阶段是怎样的?明确:

第一阶段是:“初至北营……北亦未敢遽轻吾国。”

第二阶段是:“不幸吕师孟构恶于前,贾余庆献谄于后……予不得归矣。”

第三阶段是:“未几……北驱予并往,而不在使者之目。”提问:文天祥既然“分当引决”(按理应当自杀),为什么却又“隐忍以行” (含垢忍辱地前往)?明确:将以有为也

提问:文天祥被拘留时“但欲求死”后来随

祈请使北行,理当自杀而“隐忍以行”,这

两种做法是否相互矛盾? 明确:不矛盾。“求死”是因为“不得脱”,以

死保全名节;“隐忍以行”,是因为有机会逃

脱,还可以有所作为,图救国之策。探讨提问:“昔人云:‘将以有为也。’”这句话是否可以删去? 明确:删去后并不影响上下文的连贯性,但此句是下文的纲,作者历尽限险而不死,就因为他有这样一个坚强的信念。 小结第2、3节段意: 出使北营,震慑敌方,身受羁縻和被驱北上,表达了他忍辱负重,图谋再举的思想。翻译至京口,得间奔真州,即具以北虚实告东西二阃,约以连兵大举。中兴机会,庶几在此。留二日,维扬帅下逐客之令。不得已,变姓名,诡踪迹,草行露宿,日与北骑相出没于长淮间。到了京口,得到机会逃奔到真州,我立刻把元方的虚实情况告诉淮东、淮西两位制置使,与他们约定联兵讨元。复兴我朝的机会,大概就在此一举了。留住了两天,驻守维扬的统帅竟下了逐客令。不得已,只能改变姓名,隐蔽踪迹,奔走野草,宿于露天,每天为躲避元军的骑兵,周旋在长江淮河一带。jiàn空隙,这里指机会立即具,通“俱”。全,都,作副词。 把 约定隐蔽在野草间,

名词用作状语在露天,

名词用作状语每天,

名词用作状语jì,骑兵,名词。一人一马为一骑这里可翻译成“周旋”。

用翻译穷饿无聊,追购又急,天高地迥,号呼靡及。已而得舟,避渚洲,出北海,然后渡扬子江,入苏州洋,展转四明,天台,以至于永嘉。困窘饥饿,无依无靠,元军悬赏追捕得又很紧急,天高地远,高声呼喊,没有人应答。后来找到一条船,避开元军占据的沙洲,逃出江口以北的海面,然后渡过扬子江口,进入苏州洋,辗转在四明、天台等地,最后到达永嘉。困窘饥饿。古:没有依托。今:单调,没有价值。远。无,没有避开逃出相当于“而”,表顺承古:到达。

今:表示退一步的副词探讨提问:能表达作者急切、紧张的心情,以及连续所经历的坎坷的动词有哪些?领会作者用词灵活多样的特点及其表达效果。 明确:极富表现力的动词有:“奔”写出了当时迫不择路的极快速度;“变”“诡”二字反映了形势突变以及自己采取的果敢行动;“避”“出”“渡”“入”“展转”“至于”等一连串动词,反映了作者迅速离开险境的情况,同时也表现了作者急于南下组织力量抗元以报效国家的急切心情。探讨第4段写了哪几层意思? 第1层,得脱后的喜悦;第2层,受误会后的困境;第3层,得舟后急于南下的急迫心情。小结第4节段意: 写出京口抵永嘉的苦难历程,表现了作者经历艰险,仍力图中兴的心愿。即具以北虚实告东西二阃

变姓名,诡踪迹

草行露宿

日与北骑相出没于长淮间

穷饿无聊,追购又急把第四节隐蔽在草间,在露天每天无依无靠悬赏捕捉 名词作状语你掌握了吗?中兴机会,庶几在此。复兴宋朝的机会,大概就在此一举了。第四节变姓名,诡踪迹,草行露宿,日与北骑相出没于长淮间。改变姓名,隐蔽踪迹,在荒草间行进,在露天里住宿,每天与元军的骑兵在长淮一带相互出没。第四节穷饿无聊,追购又急,天高地迥,号呼靡及。困窘饥饿,无依无靠,元军悬赏追捕得又很紧急,天高地远,号呼不应。

第四节之:主谓之间

及:到,接近。

者:… …的情况。

其:语气词,表揣测,估计。

几:表数量,多少诋:辱骂。争:争论。呜呼!予之及于死者,不知其几矣!诋大酋当死;

骂逆贼当死;与贵酋处二十日,争曲直,屡当死;

去京口,挟匕首以备不测,几自颈死;经北舰十

余里,为巡船所物色,几从鱼腹死;屡:多次

去:离开。

挟:携带。

以:用来,以便。

几:几乎,差一点儿。

为……所:表被动。

物色:

古义: “搜寻”,“盘查”。

今义:寻找需要的人才或东西。

呜呼!予之及于死者,不知其几矣!诋大酋当死;骂逆贼当死;与贵酋处二十日,争曲直,屡当死;去京口,挟匕首以备不测,几自颈死;经北舰十余里,为巡船所物色,几从鱼腹死;唉!我接近死亡的情况不知道有多少次了!痛骂元军统帅该当死;辱骂判国贼该当死;与元军头目相处二十天,争论是非曲直,多次该当死;离开京口,带着匕首以防意外,几次想要自杀死;经过元军兵舰停泊的地方十多里,被巡逻船只搜寻,几乎投江喂鱼而死;真州逐之城门外:被动句

逐:逐出。

彷徨:古:走投无路。今:犹豫不定,不知往哪里去好。)

如:到……去。

竟使:假使。真州逐之城门外,几彷徨死;如扬州,过瓜洲扬子

桥,竟使遇哨,无不死;扬州城下,进退不由,殆

例送死;坐桂公塘土围中,骑数千过其门,几落贼

手死;贾家庄几为巡徼所陵迫死;夜趋高邮,迷失

道,几陷死;质明,避哨竹林中,逻者数十骑,几

无所逃死;至高邮,制府檄下,几以捕系死;骑数千:定语后置。

巡徼:动作名。巡查的军官。

陵:同“凌”,欺侮。

为……所:表被动。

趋:趋向;奔向。

避哨(于)竹林中:省略句

捕系:捕捉。

以:因为。翻译真州逐之城门外,几彷徨死;如扬州,过瓜洲扬子桥,竟使遇哨,无不死;扬州城下,进退不由,殆例送死;坐桂公塘土围中,骑数千过其门,几落贼手死;贾家庄几为巡徼所陵迫死;夜趋高邮,迷失道,几陷死;质明,避哨竹林中,逻者数十骑,几无所逃死;至高邮,制府檄下,几以捕系死;真州守将把我逐出城门外,彷徨无路,几乎死掉;到扬州,路过瓜洲扬子桥,假使遇上元军哨兵,也不会不死。扬州城下,进退两难,几乎等于送死;坐在桂公塘的土围中,元军数千骑兵从门前经过,几乎落到敌人手中而死;在贾家庄几乎被巡查兵凌辱逼迫而死;夜晚奔向高邮,迷失道路,几乎陷入沼泽而死;天亮时,到竹林躲避哨兵,巡逻的骑兵有好几十,几乎无处逃避而死;到了高邮,制置使官署的通缉令下达,几乎被捕而死;哨:哨船。

如:到……去。

无辜:指无罪。

道:经过,取道。名词用作动词。

凡:总共,一共,总计。

而:表修饰。

可:可能。

以:凭借,依靠。行城子河,出入乱尸中,舟与哨相后先,几邂逅死;至海

陵,如高沙,常恐无辜死;道海安、如皋,凡三百里,北

与寇往来其间,无日而非可死;至通州,几以不纳死;以

小舟涉鲸波出,无可奈何,而死固付之度外矣。呜呼!死

生,昼夜事也。死而死矣,而境界危恶,层见错出,非人

世所堪。痛定思痛,痛何如哉!而:表顺承。

固:本来。

而:表顺承。

而:表转折。

恶:困难。

见:同“现”,出现。

堪:忍受。

痛何如:如何痛。

源于本文的成语

痛定思痛——悲痛过后再回想痛苦的情景。含有令人感慨深思的意思。定:平静、止住。翻译行城子河,出入乱尸中,舟与哨相后先,几邂逅死;至海陵,如高沙,常恐无辜死;道海安、如皋,凡三百里,北与寇往来其间,无日而非可死;至通州,几以不纳死;以小舟涉鲸波出,无可奈何,而死固付之度外矣。呜呼!死生,昼夜事也。死而死矣,而境界危恶,层见错出,非人世所堪。痛定思痛,痛何如哉!经过城子河,在乱尸中出入,我乘的船和敌方哨船一前一后行进,几乎不期而遇被敌人杀死;到海陵,往高沙去,经常担心无罪而死;经过海安、如皋,共计三百里路,元军与土匪往来于这一带,没有一天不可能死;到通州,几乎因为不被收留而死;靠了一条小船渡过惊涛骇浪,实在是没有办法,对于死本已置之度外了!唉!死和生,不过是昼夜之间的事罢了,死就死了,可是像我这样境界险恶,坏事层叠交错涌现,实在不是世间的人所能忍受的。痛苦过去之后,再去追思当时的痛苦,那是何等的悲痛啊!提问:在第5节中,两次使用“呜呼 ”一词,

它在体现层次和表达感情方面起什么作用?

明确:第一个“呜呼”引出种种“及于死 ”

的危难,说明作者自己将生死置之度外;

第二个“呜呼”把思想感情向前推进一步,

抒发对于出生入死而国事难为的伤痛。

“痛何如哉! ”主要是为国事而痛惜,是

脱离险境后的伤痛。

呜呼!予之及于死(1)者不知其几矣!诋大酋当死(2);骂逆贼当死(3); 与贵酋处二十日,争曲直,屡当死(4);去京口,挟匕首以备不测,几自到死(5); 经北舰十余里,为巡船所物色,几从鱼腹死(6);真州逐之城门外,几彷徨死(7);如扬州,过瓜洲扬子桥,竟使遇哨,无不死(8);扬州城下,进退不由,殆例送死(9);坐桂公塘土围中,骑数千过其门,几落贼手死(10);贾家庄几为巡徼所陵迫死(11);夜趋高邮,迷失道,几陷死(12);质明,避哨竹林中,逻者数十骑,几无所逃死(13);至高邮,制府檄下,几以捕系死(14);行城子河,出入乱尸中,舟与哨相后先,几邂逅死(15);至海陵,如高沙,常恐无辜死(16);道海安、如皋,凡三百里,北与寇往来其间,无日而非可死(17);至通州,几以不纳死(18);以小舟涉鲸波出,无可奈何,而死(19)固付之度外矣!呜呼!死(20)生,昼夜事也,死(21) 而死(22)矣;而境界危恶,层见错出,非人世所堪。痛定思痛,痛何如哉! 探讨《指南录后序》中的22个“死” “死”①为总述“死”的境地及危险性,具有提领下文“死”②至“死”(19)共十八个“死”字的作用。 “死”(20)至(22)三个“死”字归纳以上十八种“死”的可能性,表明作者对“死”的看法和态度。 从“死”的结构来分析:

有的来自敌方(元营),如②、③、④、⑥、⑧、(10)、 (13)、(15)等,用以揭露元军的凶狠和残暴;

有的来自内部(南宋),如⑦、⑨、 (11)、(14)、(18)等,用以披露南宋的混乱和腐败;

有的来自环境的险恶,如(12)、(16)、(17)、(19)等,用以透露社会的动荡和不安。从“死”的危险程度分析:主动(自杀)的“死”仅有⑤、⑥、⑦三个,表明作者的赤胆忠心;

被动(他杀)的“死”有其余十四个( 即所有来自敌方和南宋的“死”的威胁),显示文天祥的高风亮节。 从“死”的方式分析:探讨提问:这段文字中连用了多少个“死”字?这样写是用了什么修辞手法?表达了作者怎样的思想感情?明确:连用了22个“死”字,构成了生动有力的排比句式,说明环境险恶,表现了为解救国难 而视死如归的思想感情。探讨提问:这段文字和全文有什么关系?明确:这段文字是全文抒发感慨、表达心态的高潮,是前一部分的深化与后一部分的提引。第5自然段,以抒情为主,表明爱国、忧国的心志。又可分为三层。

第一层,“呜呼!予之及于死者不知其几矣!”此句引出“及于死”的危难,总起下文。

第二层,“诋大酋当死;……而死固付之度外矣!”共用17个排比句。情感真挚,气势磅礴,再现了文天祥此次北行历经的磨难。

第三层,“呜呼!……痛定思痛,痛何如哉!”把思想感情向前推进,进一步抒发了出生入死而国事难为的伤痛。 2.语言生动而准确,特别是动词的使用。

如文中表现行踪的动词,表示离开某地用“去(京口)”表示前往某地用“如(杨州)”“趋(高邮)”;表示到达某地用“至(海陵)”,“来(三山)”;表示经由某处用“过(瓜州扬子桥)”,“道(海安、如皋)”,“历(吴门毗陵)”。此外,动词“奔”“变”“诡”“行”“宿”“出”“没”“穷饿”“呼号”“避”“渡”“入”“展转”都准确地表明了活动地点,也表达了作者心情急切、紧张和经历的坎坷。小结第5节段意: 以抒情为主,兼用叙述、说明和议论,抒发饱经痛苦以后的无限感慨和为国赴难的大无畏精神。间:jiàn间或,有时。 以:用。

存:保存;本:指底稿。

手:用手,名词用作状语。

使:出使。留:被扣留。

为:wéi作为。 发:从…出发。 历:经过。 使:让。 悲:悲叹;同情;思念。予在患难中,间以诗记所遭,今存其本不忍废。

道中手自抄录。使北营,留北关外,为一卷;发

北关外,历吴门、毗陵,渡瓜洲,复还京口,为

一卷;脱京口,趋真州、扬州、高邮、通州,为

一卷;自海道至永嘉,来三山,为一卷。将藏之

于家,使来者读之,悲予志焉。翻译予在患难中,间以诗记所遭,今存其本不忍废。道中手自抄录。使北营,留北关外,为一卷;发北关外,历吴门、毗陵,渡瓜洲,复还京口,为一卷;脱京口,趋真州、扬州、高邮、通州,为一卷;自海道至永嘉,来三山,为一卷。将藏之于家,使来者读之,悲予志焉。我在患难中,有时用诗记叙个人的遭遇,现在还保存着那些底稿,不忍心废弃,在逃亡路上亲手抄录。现在将出使元营,被扣留在北门外的,作为一卷;从北门外出发,经过吴门、毗陵,渡过瓜洲,又回到京口的,作为一卷;逃出京口,奔往真州、扬州、高邮、通州的,作为一卷;从海路到永嘉、来三山的,作为一卷。我将把这些诗稿收藏在家中,使后来的人读了它,为我的志向而 悲叹。提问:

诗集的由来是怎样的?明确:文天祥“在患难中,间以诗记所遭,今存其本不忍废,……”(在患难当中,有时用诗来记录所遭遇的事情,现在保存着那些稿本不忍心丢掉……)。提问:

结集的目的是什么?明确:目的是“将藏之于家,使来

者读之,悲予志焉。”(打算把它

藏在家里,使后世人阅读它,同情

我的志向啊。)(文天祥的志向是

什么?中兴复国。)

说明诗集中卷次的划分情况和结集的目的。

小结第6节段意:之:主谓之间。

幸:侥幸。

何为:即“为何”,为了什么。宾语前置。

求:要求。

僇:同“戮”,罪。

以:用。

之:主谓之间。

遗:wèi,赠送。呜呼!予之生也幸,而幸生也何为?所求乎为臣,

主辱,臣死有余僇 ;所求乎为子,以父母之遗体

行殆,而死有余责。将请罪于君,君不许;请罪

于母,母不许。请罪于先人之墓,生无以救国难,

死犹为厉鬼以击贼,义也;殆:危险。

将:将要。以:用来

无以:没有用来…的办法。

于:向。

犹:副词,还,仍然。

以:来。

义:形作名,合乎义理的行为。翻译呜呼!予之生也幸,而幸生也何为?所求乎为臣,主辱,臣死有余僇 ;所求乎为子,以父母之遗体行殆,而死有余责。将请罪于君,君不许;请罪于母,母不许。请罪于先人之墓,生无以救国难,死犹为厉鬼以击贼,义也;

唉!我能死里逃生算是侥幸了,可侥幸地活下来为了什么呢?所要求做忠臣的是,如果国君受到侮辱,做臣子的即使死了也还是有罪的;所要求做孝子的是,如果用父母留给自己的身体去冒险,即使死了也有罪责。我要向国君请罪,国君不答应;我要向母亲请罪,母亲不答应;我只能向祖先的坟墓请罪了。人活着不能拯救国难,死后仍要做个厉鬼去杀贼,这才是合乎义理的行为;赖:依赖;依靠。

之:的。宗庙:祖宗。

福:福泽。

以为:以(之)为,把我作为。

雪:洗雪。谓:说。

鞠躬:恭敬谨慎的样子。

已:停止。赖天之灵,宗庙之福,修我戈矛,从王于师,以为前驱,雪九庙之耻,复高祖之业,所谓誓不与贼俱生,所谓鞠躬尽力,死而后已,亦义也。嗟乎!若予者,将无往而不得死所矣。向也使予委骨于草莽,予虽浩然无所愧怍,然微以自文于君亲,君亲其谓予何!诚不自意返吾衣冠,重见日月,使旦夕得正丘首,复何憾哉!复何憾哉!若:像;如;好像。

向:从前;往昔。

使:假使,假如。

微:没有。以:用来。

文:文饰,掩饰。

自文:即“文自”,宾语前置。

诚:确实;实在;的确。

自意:即“意自”。翻译赖天之灵,宗庙之福,修我戈矛,从王于师,以为前驱,雪九庙之耻,复高祖之业,所谓誓不与贼俱生,所谓鞠躬尽力,死而后已,亦义也。嗟乎!若予者,将无往而不得死所矣。向也使予委骨于草莽,予虽浩然无所愧怍,然微以自文于君亲,君亲其谓予何!诚不自意返吾衣冠,重见日月,使旦夕得正丘首,复何憾哉!复何憾哉!依靠上天的神灵、祖宗的福泽,修整武备,跟随国君出征,作为先锋,洗雪朝廷的耻辱,恢复开国皇帝的事业,也就是古人所说的:“立誓不与敌人共存”,“恭敬谨慎地竭尽全力,直到死了方休”,这也是合乎义理的行为。唉!像我这样的人,将是无论哪里都可以找到合乎义理的死的地方了。以前,假使我把尸骨抛在荒野里,我虽然正大光明问心无愧,但也不能掩饰自己对国君、父母的过错,国君和父母又将会认为我是个什么样的人呢?实在料不到我终于返回本朝,重整衣冠,又见到皇帝,即使早晚死在故国的土地上,我还有什么遗憾呢!还有什么遗憾呢!提问:第7段主要写什么内容?明确:

这一段写作者忠诚报国,死而无憾的感慨。是年夏五,改元景炎,庐陵文天祥自序其诗,名曰《指南录》。是:这。

序:名作动,作序。

名:名作动,命名。

这一年夏天五月,改年号为景炎,庐陵文天 祥为自已的诗集作了这篇序,诗集题名为《指南录》。探讨提问:为什么要以《指南录》命名?明确:取诗集中《扬子江》一诗“臣心一片磁针石,不指南方不肯休”句意命名,表达了作者心指南宋、冒死南归的一片忠贞爱国之情。

扬子江 文天祥 几日随风北海游,

回从扬子大江头。

臣心一片磁针石,

不指南方不肯休。 小结第8节段意: 说明作序的时间和诗集的题名。理清层次 第一部分:(1 — 5)

自述出使元营所遭遇的种种磨难,表现了作者视死如归、英勇抗争的爱国主义高尚情操。第二部分:(6 — 8)

说明诗篇的写作情况和结集目的,并交代诗集的题名,抒发忠诚报国、死而无憾的感慨。

写作特色1.本文记叙,抒情,议论很完美地结合。表现在:

①在记叙的基础上抒情。例如第2段,写被驱北上时,指出“予分当引决,然而隐忍以行。昔人云:‘将以有为也。’”这里包含着克制内心无限痛苦的强烈感情。这是在记叙基础上的抒情,而抒情中又带有议论成分。

②在叙事的前后,用有强烈感彩的词句直接抒情。例如第4段关于生与死的问题,文中用大段抒情与描写相结合的文字表达心境。

③有时将感情融入叙事。如第3段,既写出了当时由中兴有望到无可投奔的处境,又反映出作者由兴奋而悲愤的急剧变化的感情。 2.语言生动而准确,特别是动词的使用。

如文中表现行踪的动词,表示离开某地用“去(京口)”表示前往某地用“如(杨州)”“趋(高邮)”;表示到达某地用“至(海陵)”,“来(三山)”;表示经由某处用“过(瓜州扬子桥)”,“道(海安、如皋)”,“历(吴门毗陵)”。此外,动词“奔”“变”“诡”“行”“宿”“出”“没”“穷饿”“呼号”“避”“渡”“入”“展转”都准确地表明了活动地点,也表达了作者心情急切、紧张和经历的坎坷。文章简要地记叙文天祥出使元营的斗争情况以及逃脱后的艰险遭遇,表现了诗人坚忍不拔的精神和忠贞不屈的爱国情感。

总 结【中心思想】一词多义得间奔真州机会肉食者谋之,又何间焉参与道芷阳间行抄小路中间力拉崩倒之声夹杂进退不由,殆例送死

以父母之遗体行殆接近于危险会使辙交驰

会当凌绝顶

但欲求死,不复顾利害

左顾右盼

天高地迥,号呼靡及

望其旗靡

相如张目叱之,左右皆靡

如扬州,过瓜洲扬子桥

劳苦而功高如此,未有封侯之赏

其如土石何

适逢必定顾念看无、没有倒下后退到像把-怎么样[使] 会使辙交驰:使,使者。名词。 奉使往来:使,使命。名词。 竟使遇哨:使,假使。连词。 使北营:使,出使。动词。 不复顾利害(偏指“害”危害)

死生,昼夜事也 (偏指死)偏义复词古今异义都督诸路军马(古:行政区域名。今:马路。)

众谓予一行为可以纾祸(古:出使一次。今:一群人)

穷饿无聊,追购又急(古:没有依托。今:单调,没有价值。)

以至于永嘉(古:到达。今:表示退一步的副词。)

初至北营,抗辞慷慨(古:十分激烈。今:大方。)

为巡船所物色(古:搜寻。今:寻找需要的人才或东西。)

几彷徨死(古:走投无路。今:犹豫不定,不知往哪里去好。)

是年夏五(古:指示代词,这。今:判断动词)

通假字缙绅、大夫、士萃于左丞相府。

(缙通搢,插)

即具以北虚实告东西二阃

(具通俱,都、全)

贾家庄几为巡徼所陵迫死

(陵通凌,欺侮)

而境界危恶,层见错出

(见通现,出现)

主辱,臣死有余僇

(僇通戮,罪)词类活用A.名词作状语

北虽貌敬(貌:表面上)

予分当引决(分:按职分)

草行露宿(草:在荒野里。露:在露天。)

日与北骑相出没(日:每天)

B.形容词作动词

北亦未敢遽轻吾国(轻:轻视)C.动词作名词

贾家庄几为巡徼所陵迫死(巡查的军官)

D.名词作动词

则直前诟虏帅失信(前:走上前)

道海安、如皋(道:取道)

庐陵文天祥自序其诗(写序文)

不幸吕师孟构恶于前,贾余庆献谄于后

避哨(于)竹林中/出入(于)乱尸中请罪于先人之墓

将请罪于君/请罪于母

日与北骑相出没于长淮间。

介宾短语后置句式介词短语后置 1、介词结构“于……”常放在谓语动词后作补语,这类补语按现代汉语习惯是放在谓语动词前作状语翻译是就把它作了状语。

例:事急矣,请奉命求救于孙将军

公与之乘,占于长勺

2、介词结构“以……”多置于动词前作状语

例:形似酒尊饰以篆文山龟鸟兽之形 予羁縻不得还

真州逐之城门外

贾家庄几为巡徼所陵迫死

被动句式☆初,奉使往来,无留北者被动句:主语是谓语动词所表示行为的被动者的句式叫被动句。1、用“于”表被动

例:而君幸于赵王……

李氏子蟠……不拘于时,学于余。

2、用“见”“见……于……”“受……于……”表被动

例:秦城恐不可得,徒见欺……

臣诚恐见欺于王而负赵……

吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人,吾计决矣。

3、用“为”“为……所……”“……为所……”表被动

例:兔不可得 ,而身为宋国笑

赢闻如姬父为人所杀……

不者,若属皆且为所虏!

4、用“被”字表被动

例:予犹记周公之被逮,在丁卯三月之望。

5、无语法标志的被动句,只能从句意及上下文判断。

例:洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。定语后置骑数千过其门

主题 本文记写文天祥出使元营的斗争情况以及逃脱后的艰险遭遇,并说明抄录诗篇和编纂诗集的目的。表达了作者在国难当头时刻舍生忘死的气概、坚贞不渝的节操和忠贞不屈的爱国情感。有关文天祥的祠联 北京文天祥祠联:南宋状元宰相;西江孝子忠臣。

正气贯人寰,河岳日星传万世;

明禋崇庙观,丹心碧血照千秋。

(禋:yīn祭祀。)天地有正气,杂然赋流形。下则为河岳,上则为日星。于人曰浩然,沛乎塞苍冥。

皇路当清夷,含和吐明庭。时穷节乃见,一一垂丹青。在齐太史简,在晋董狐笔 海丰县方饭亭联:

热血腔中只有宋,孤忠岭外更无人。

北京文天祥祠联:

南宋状元宰相,西江孝子忠臣。

文天祥是___(朝)杰出的民族英雄和爱国诗人。字宋瑞,又字履善,号___,庐陵(今江西吉安)人。官至右丞相,代表___(朝)与元人谈判时被扣,脱逃后一再起兵抗敌,兵败被俘,监禁三年,不屈就义。其诗文沉郁悲壮,《过零丁洋》中的“________,

_______”是千古传诵的名句。其著名诗篇还有_ ___,_ ___ _。南宋文山南宋人生自古谁无死留取丹心照汗青《渡扬子江》《正气歌》千古忠臣——文天祥南宋大臣,杰出的民族英雄、文学家、诗人。字履善,又字宋瑞,号文山。

曾任湖南提刑。德祐元年,元军进迫宋都临安,文天祥应勤王诏,捐家产作军费,率义军万余人起兵抗元。不久元军大举南下,文天祥以资政殿学士身份出使元军议和,被扣,后在北解途中逃脱,经海路转至福州,拥立端宗,图谋恢复,转战东南,终兵败被俘。次年送至大都(北京)宁死不屈,从容就义。

时年仅46岁,遗有《文山先生全集》

与张世杰、陆秀夫并称为“亡宋三杰”。

文化常识——序、跋序也作“叙”或称“引”,有如今日的“引言”“前言”,

是说明书籍著作或出版意旨,编作体例和作者情况的文章。也可包括对作家作品的评论和对有关问题的研究。

“序”一般写在书籍或文章前面,列于书后的称为“跋”或“后序”。

这类文章,按不同的内容分别属于说明文或议论文。说明编写目的,简介编写体例和内容的属于说明文,对作品进行评论或对问题进行阐发的属于议论文。 辛苦遭逢起一经,

干戈寥落四周星。 山河破碎风飘絮,

身世浮沉雨打萍。 惶恐滩头说惶恐,

零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死,

留取丹心照汗青!过零丁洋 ——文天祥听读课文

注意字音(1)德祐( ) (2)缙绅( )

(3)纾祸( ) (4)觇北( )

(5)献谄( ) (6)诟虏帅( )

(7)贵酋( ) (8)羁縻( )( )

(9)二阃( ) (10)渚洲( )

(11)自刭( ) (12)殆例( )

(13)巡徼( ) (14)檄文 ( )

(15)毗陵( ) (16)邂逅( )( )

(17)余僇( ) (18)愧怍( )

(19)号呼靡及( ) ( )(1)德祐( yòu ) (2)缙绅( jìn )

(3)纾祸( shū ) (4)觇北( chān )

(5)献谄( chǎn ) (6)诟虏帅( gòu )

(7)贵酋( qiú ) (8)羁縻( jī )( mí )

(9)二阃( kǔn ) (10)渚洲( zhǔ )

(11)自刭( jǐng ) (12)殆例( dài )

(13)巡徼( jiào ) (14)檄文( xí )

(15)毗陵( pí ) (16)邂逅( xiè )( hòu )

(17)余僇( lù ) (18)愧怍( zuò )

(19)号呼靡及(háo ) ( mǐ )(1)德 ( yòu ) (2) 绅( jìn )

(3) 祸( shū ) (4) 北( chān )

(5)献 ( chǎn ) (6) 虏帅( gòu )

(7)贵 ( qiú ) (8) ( jī )( mí )

(9)二 ( kǔn ) (10) 洲( zhǔ )

(11)自 ( jǐng ) (12) 例( dài )

(13)巡( jiào ) (14) 文( xí )

(15) 陵( pí ) (16) ( xiè )( hòu )

(17)余 ( lù ) (18)愧 ( zuò )

(19)号呼 及(háo ) ( mǐ )(1)德祐( yòu ) (2)缙绅( jìn )

(3)纾祸( shū ) (4)觇北( chān )

(5)献谄( chǎn ) (6)诟虏帅( gòu )

(7)贵酋( qiú ) (8)羁縻( jī )( mí )

(9)二阃( kǔn ) (10)渚洲( zhǔ )

(11)自刭( jǐng ) (12)殆例( dài )

(13)巡徼( jiào ) (14)檄文( xí )

(15)毗陵( pí ) (16)邂逅( xiè )( hòu )

(17)余僇( lù ) (18)愧怍( zuò )

(19)号呼靡及(háo ) ( mǐ )补充1:

萃于左丞相府:( )翌日:()

遽轻吾国:( ) 自度不得脱:( )

数吕师孟叔侄:( )诣北:( )

分当引决:( )

补充1:

萃于左丞相府:( cuì )翌日:(y ì )

遽轻吾国:(jù ) 自度不得脱:(duó )

数吕师孟叔侄:( shǔ )诣北:( y ì )

分当引决:(fèn )

补充2:

都督诸路军马(古:行政区域名。今:马路)

众谓予一行为可以纾祸(古:出使一次。今:一群人)会使辙交驰:使,使者。名词。 奉使往来:使,使命。名词。古代官职升迁除:授官 予除右丞相兼枢密使

拜:授予官职(一般为升职)例:以相如功大拜为上卿

擢:提拔 皇上超擢四品卿衔军机章京

辟:征召 永元中举孝廉不行,连辟公府不就

迁:升迁 再迁为太史令

贬:降职 贬连州刺史

谪:被罚流放或贬职 滕子京谪守巴陵郡

左迁:降职第一段德祐二年二月十九日,予除右丞相兼枢密使,都督诸路军马。时北兵已迫修门外,战、守、迁皆不及施。缙绅、大夫、士萃于左丞相府,莫知计所出。会使辙交驰,北邀当国者相见,众谓予一行为可以纾祸。国事至此,予不得爱身;意北亦尚可以口舌动也。初,奉使往来,无留北者,予更欲一觇北,归而求救国之策。于是,辞相印不拜,翌日,以资政殿学士行。第一节解释下列词语:

予除右丞相兼枢密使

时北兵已迫修门外

缙绅、大夫、士萃于左丞相府

莫知计所出

会使辙交驰

众谓予一行为可以纾祸

予不得爱身

意北亦尚可以口舌动也

予更欲一觇北

辞相印不拜 授官逼近聚集没有人适逢解除爱惜估计窥视授官解释下列词语:

莫知计所出

众谓予一行为可以纾祸 所+动词 名词性的词组

出的地方,话译为不知道怎么办谓------为:说------是

一行:去一趟第一节解释下列词语:

意北亦尚可以口舌动也

以资政殿学士行 可:可以。

以:用。以:用------身份。第一节字词除:授官。

都督:统率。

北兵:元兵。

萃: 聚集

所出:所字结构,“所┼动词”一种名词结构。

会:适逢。当国者:掌管国务的人,如丞相。

纾:缓和,解除。

意:估计,料想。以口舌动:用言语打动。

众谓予一行为可以纾祸。

国事至此,予不得爱身;意北亦尚可以口舌动也。大家认为我去一趟就可以解除祸患。国事到了这种地步,我不能顾惜自己了;估计元人也还是可以用言词打动的。请你翻译于是,辞相印不拜,翌日,以资政殿学士行。

于是,辞去右丞相职位,第二天,以资政殿学士的身份前往。 文本探读翻译德祐二年二月十九日,我受任右丞相兼枢密使,统率全国各路兵马。当时元兵已经逼近都城北门外,交战、防守、转移都来不及做了。满朝大小官员会集在左丞相吴坚家里,都不知道该怎么办。正当双方使者的车辆往来频繁,元军邀约宋朝主持国事的人前去相见,大家认为我去一趟就可以解除祸患。国事到了这种地步,我不能顾惜自己了;料想元方也还可以用言词打动的。当初,使者奉命往来,并没有被扣留在北方的,我就更想察看一下元方的虚实,回来谋求救国的计策。于是,辞去右丞相职位,第二天,以资政殿学士的身份前往。 探讨提问:文天祥是在怎样的形势下出使北营的?提问:文天祥当时的心情和意图怎样?探讨提问:文天祥是在怎样的形势下出使北营的?明确:文天祥是在“时北兵已迫修门外,战、守、迁皆不及施”(当时元兵已迫近国都门外,出战、坚守、迁都全都来不及实施)的严重形势下出使北营的。探讨提问:文天祥当时的心情和意图怎样?明确:心情是:“予不得爱身”(我不能只顾爱惜自己),即已抱定了为国捐躯的决心。

其意图是:一方面“意北亦尚可以口舌动也”(估计元军方面还是可以用言语说动的),企图以外交手段来挽回败局;另一方面是“更欲一觇北,归而求救国之策”(更希望去观察一下元军的情况,回来后好寻求挽救国家的策略)。探讨提问:文天祥辞相印不拜而出使元营这件事说明什么? 明确:

不计个人利害,图救国之策。 小结第1节段意: 叙写出使北营的原因小结第1节段意: 叙写出使北营的背景,表达了作者在国事危急之际挺身自任的思想感情。第二段 初至北营,抗辞慷慨,上下颇惊动,北亦未敢遽轻吾国。不幸吕师孟构恶于前,贾余庆献谄于后,予羁縻不得还,国事遂不可收拾。予自度不得脱,则直前诟虏帅失信,数吕师孟叔侄为逆,但欲求死,不复顾利害。北虽貌敬,实则愤怒,二贵酋名曰“馆伴”,夜则以兵围所寓舍,而予不得归矣。 名词作状语,表面上。注意下列词语的读音和意义

北亦未敢遽轻吾国

予羁縻不得还

予自度不得脱

则直前诟虏帅失信

数吕师孟叔侄为逆

不复顾利害

予分当引决第二节立刻 轻视软禁揣度,估量责骂列举罪状指个人的安危按名份字词

遽 :立刻,马上。

慷慨,意气激昂。 今义:大方。

羁縻 :束缚,这里是软禁、扣留的意思。

直:直接,径直。诟 :耻辱,怒骂。A.名词作状语

北虽貌敬(貌:表面上)

予分当引决(分:按名份)

B.形容词作动词

北亦未敢遽轻吾国(轻:轻视)词性活用 c.名词作动词

则直前诟虏帅失信(前:走上前)予羁縻不得还

被动句式不幸吕师孟构恶于前,贾余庆献谄于后

介宾短语后置翻译初至北营,抗辞慷慨,上下颇惊动,北亦未敢遽轻吾国。不幸吕师孟构恶于前,贾余庆献谄于后,予羁縻不得还,国事遂不可收拾。刚到元营时,我据理力争,言词激昂慷慨,元军上下都很惊慌震动,他们也没敢立刻轻视我国。可不幸的是,吕师孟在这之前就和我结怨,贾余庆又紧跟着向敌人献媚,于是我被拘留不能返回,国事就不可收拾了。翻译予自度不得脱,则直前诟虏帅失信,数吕师孟叔侄为逆,但欲求死,不复顾利害。北虽貌敬,实则愤怒。二贵酋名曰“馆伴”,夜则以兵围所寓舍,而予不得归矣。我自料不能脱身,就径直上前痛骂元军统帅不守信用,揭露吕师孟叔侄的叛国行径,只想他们杀死我,不再考虑个人的利害。元军虽然表面尊敬,其实很愤怒,两个重要头目名义上是到宾馆来陪伴,夜晚就派兵包围我的住所,我就不能回朝廷了。翻译刚到元营时,据理抗争,言词激昂慷慨,元军上下都很惊慌震动,他们也未敢立即轻视我国。可不幸的是,吕师孟早就同我结怨,贾余庆又紧跟着媚敌献计,于是我被拘留不能回国,国事就不可整治了。我自料不能脱身,就径直上前痛骂元军统帅不守信用,揭露吕师孟叔侄的叛国行径,只要求死,不再考虑个人的利害。元军虽然表面尊敬,其实却很愤怒,两个重要头目名义上是到宾馆来陪伴,夜晚就派兵包围我的住所,我就不能回国了。

第三段未几,贾余庆等以祈请使诣北。北驱予并往,而不在使者之目。予分当引决,然而隐忍以行。昔人云:“将以有为也”。介词,凭借……的身份。名词作状语,按名份上。连词,表修饰。到……去。“将以(之)有为也”

省略句不久

“将以有为也”(“以”后省代词“此”。全句可译为:是打算借此机会有所作为啊!这句话出自韩愈《张中丞传后叙》:“巡呼云曰:‘南八,男儿死耳,不可为不义屈。’云笑曰:‘欲将以有为也,公有言,云敢不死!’”)。

翻译未几,贾余庆等以祈请使诣北,北驱予并往,而不在使者之目。予分当引决,然而隐忍以行。昔人云:“将以有为也。”不久,贾余庆等以祈请使的身份到元京大都去,元军驱使我一同前往,但不列入使者的名单。我按理应当自杀,然而仍然含恨忍辱地前往。正如古人说:“将要有所作为啊!”探讨提问:文天祥至北营大致经历了三个阶段,这三个阶段是怎样的?明确:

第一阶段是:“初至北营……北亦未敢遽轻吾国。”

第二阶段是:“不幸吕师孟构恶于前,贾余庆献谄于后……予不得归矣。”

第三阶段是:“未几……北驱予并往,而不在使者之目。”提问:文天祥既然“分当引决”(按理应当自杀),为什么却又“隐忍以行” (含垢忍辱地前往)?明确:将以有为也

提问:文天祥被拘留时“但欲求死”后来随

祈请使北行,理当自杀而“隐忍以行”,这

两种做法是否相互矛盾? 明确:不矛盾。“求死”是因为“不得脱”,以

死保全名节;“隐忍以行”,是因为有机会逃

脱,还可以有所作为,图救国之策。探讨提问:“昔人云:‘将以有为也。’”这句话是否可以删去? 明确:删去后并不影响上下文的连贯性,但此句是下文的纲,作者历尽限险而不死,就因为他有这样一个坚强的信念。 小结第2、3节段意: 出使北营,震慑敌方,身受羁縻和被驱北上,表达了他忍辱负重,图谋再举的思想。翻译至京口,得间奔真州,即具以北虚实告东西二阃,约以连兵大举。中兴机会,庶几在此。留二日,维扬帅下逐客之令。不得已,变姓名,诡踪迹,草行露宿,日与北骑相出没于长淮间。到了京口,得到机会逃奔到真州,我立刻把元方的虚实情况告诉淮东、淮西两位制置使,与他们约定联兵讨元。复兴我朝的机会,大概就在此一举了。留住了两天,驻守维扬的统帅竟下了逐客令。不得已,只能改变姓名,隐蔽踪迹,奔走野草,宿于露天,每天为躲避元军的骑兵,周旋在长江淮河一带。jiàn空隙,这里指机会立即具,通“俱”。全,都,作副词。 把 约定隐蔽在野草间,

名词用作状语在露天,

名词用作状语每天,

名词用作状语jì,骑兵,名词。一人一马为一骑这里可翻译成“周旋”。

用翻译穷饿无聊,追购又急,天高地迥,号呼靡及。已而得舟,避渚洲,出北海,然后渡扬子江,入苏州洋,展转四明,天台,以至于永嘉。困窘饥饿,无依无靠,元军悬赏追捕得又很紧急,天高地远,高声呼喊,没有人应答。后来找到一条船,避开元军占据的沙洲,逃出江口以北的海面,然后渡过扬子江口,进入苏州洋,辗转在四明、天台等地,最后到达永嘉。困窘饥饿。古:没有依托。今:单调,没有价值。远。无,没有避开逃出相当于“而”,表顺承古:到达。

今:表示退一步的副词探讨提问:能表达作者急切、紧张的心情,以及连续所经历的坎坷的动词有哪些?领会作者用词灵活多样的特点及其表达效果。 明确:极富表现力的动词有:“奔”写出了当时迫不择路的极快速度;“变”“诡”二字反映了形势突变以及自己采取的果敢行动;“避”“出”“渡”“入”“展转”“至于”等一连串动词,反映了作者迅速离开险境的情况,同时也表现了作者急于南下组织力量抗元以报效国家的急切心情。探讨第4段写了哪几层意思? 第1层,得脱后的喜悦;第2层,受误会后的困境;第3层,得舟后急于南下的急迫心情。小结第4节段意: 写出京口抵永嘉的苦难历程,表现了作者经历艰险,仍力图中兴的心愿。即具以北虚实告东西二阃

变姓名,诡踪迹

草行露宿

日与北骑相出没于长淮间

穷饿无聊,追购又急把第四节隐蔽在草间,在露天每天无依无靠悬赏捕捉 名词作状语你掌握了吗?中兴机会,庶几在此。复兴宋朝的机会,大概就在此一举了。第四节变姓名,诡踪迹,草行露宿,日与北骑相出没于长淮间。改变姓名,隐蔽踪迹,在荒草间行进,在露天里住宿,每天与元军的骑兵在长淮一带相互出没。第四节穷饿无聊,追购又急,天高地迥,号呼靡及。困窘饥饿,无依无靠,元军悬赏追捕得又很紧急,天高地远,号呼不应。

第四节之:主谓之间

及:到,接近。

者:… …的情况。

其:语气词,表揣测,估计。

几:表数量,多少诋:辱骂。争:争论。呜呼!予之及于死者,不知其几矣!诋大酋当死;

骂逆贼当死;与贵酋处二十日,争曲直,屡当死;

去京口,挟匕首以备不测,几自颈死;经北舰十

余里,为巡船所物色,几从鱼腹死;屡:多次

去:离开。

挟:携带。

以:用来,以便。

几:几乎,差一点儿。

为……所:表被动。

物色:

古义: “搜寻”,“盘查”。

今义:寻找需要的人才或东西。

呜呼!予之及于死者,不知其几矣!诋大酋当死;骂逆贼当死;与贵酋处二十日,争曲直,屡当死;去京口,挟匕首以备不测,几自颈死;经北舰十余里,为巡船所物色,几从鱼腹死;唉!我接近死亡的情况不知道有多少次了!痛骂元军统帅该当死;辱骂判国贼该当死;与元军头目相处二十天,争论是非曲直,多次该当死;离开京口,带着匕首以防意外,几次想要自杀死;经过元军兵舰停泊的地方十多里,被巡逻船只搜寻,几乎投江喂鱼而死;真州逐之城门外:被动句

逐:逐出。

彷徨:古:走投无路。今:犹豫不定,不知往哪里去好。)

如:到……去。

竟使:假使。真州逐之城门外,几彷徨死;如扬州,过瓜洲扬子

桥,竟使遇哨,无不死;扬州城下,进退不由,殆

例送死;坐桂公塘土围中,骑数千过其门,几落贼

手死;贾家庄几为巡徼所陵迫死;夜趋高邮,迷失

道,几陷死;质明,避哨竹林中,逻者数十骑,几

无所逃死;至高邮,制府檄下,几以捕系死;骑数千:定语后置。

巡徼:动作名。巡查的军官。

陵:同“凌”,欺侮。

为……所:表被动。

趋:趋向;奔向。

避哨(于)竹林中:省略句

捕系:捕捉。

以:因为。翻译真州逐之城门外,几彷徨死;如扬州,过瓜洲扬子桥,竟使遇哨,无不死;扬州城下,进退不由,殆例送死;坐桂公塘土围中,骑数千过其门,几落贼手死;贾家庄几为巡徼所陵迫死;夜趋高邮,迷失道,几陷死;质明,避哨竹林中,逻者数十骑,几无所逃死;至高邮,制府檄下,几以捕系死;真州守将把我逐出城门外,彷徨无路,几乎死掉;到扬州,路过瓜洲扬子桥,假使遇上元军哨兵,也不会不死。扬州城下,进退两难,几乎等于送死;坐在桂公塘的土围中,元军数千骑兵从门前经过,几乎落到敌人手中而死;在贾家庄几乎被巡查兵凌辱逼迫而死;夜晚奔向高邮,迷失道路,几乎陷入沼泽而死;天亮时,到竹林躲避哨兵,巡逻的骑兵有好几十,几乎无处逃避而死;到了高邮,制置使官署的通缉令下达,几乎被捕而死;哨:哨船。

如:到……去。

无辜:指无罪。

道:经过,取道。名词用作动词。

凡:总共,一共,总计。

而:表修饰。

可:可能。

以:凭借,依靠。行城子河,出入乱尸中,舟与哨相后先,几邂逅死;至海

陵,如高沙,常恐无辜死;道海安、如皋,凡三百里,北

与寇往来其间,无日而非可死;至通州,几以不纳死;以

小舟涉鲸波出,无可奈何,而死固付之度外矣。呜呼!死

生,昼夜事也。死而死矣,而境界危恶,层见错出,非人

世所堪。痛定思痛,痛何如哉!而:表顺承。

固:本来。

而:表顺承。

而:表转折。

恶:困难。

见:同“现”,出现。

堪:忍受。

痛何如:如何痛。

源于本文的成语

痛定思痛——悲痛过后再回想痛苦的情景。含有令人感慨深思的意思。定:平静、止住。翻译行城子河,出入乱尸中,舟与哨相后先,几邂逅死;至海陵,如高沙,常恐无辜死;道海安、如皋,凡三百里,北与寇往来其间,无日而非可死;至通州,几以不纳死;以小舟涉鲸波出,无可奈何,而死固付之度外矣。呜呼!死生,昼夜事也。死而死矣,而境界危恶,层见错出,非人世所堪。痛定思痛,痛何如哉!经过城子河,在乱尸中出入,我乘的船和敌方哨船一前一后行进,几乎不期而遇被敌人杀死;到海陵,往高沙去,经常担心无罪而死;经过海安、如皋,共计三百里路,元军与土匪往来于这一带,没有一天不可能死;到通州,几乎因为不被收留而死;靠了一条小船渡过惊涛骇浪,实在是没有办法,对于死本已置之度外了!唉!死和生,不过是昼夜之间的事罢了,死就死了,可是像我这样境界险恶,坏事层叠交错涌现,实在不是世间的人所能忍受的。痛苦过去之后,再去追思当时的痛苦,那是何等的悲痛啊!提问:在第5节中,两次使用“呜呼 ”一词,

它在体现层次和表达感情方面起什么作用?

明确:第一个“呜呼”引出种种“及于死 ”

的危难,说明作者自己将生死置之度外;

第二个“呜呼”把思想感情向前推进一步,

抒发对于出生入死而国事难为的伤痛。

“痛何如哉! ”主要是为国事而痛惜,是

脱离险境后的伤痛。

呜呼!予之及于死(1)者不知其几矣!诋大酋当死(2);骂逆贼当死(3); 与贵酋处二十日,争曲直,屡当死(4);去京口,挟匕首以备不测,几自到死(5); 经北舰十余里,为巡船所物色,几从鱼腹死(6);真州逐之城门外,几彷徨死(7);如扬州,过瓜洲扬子桥,竟使遇哨,无不死(8);扬州城下,进退不由,殆例送死(9);坐桂公塘土围中,骑数千过其门,几落贼手死(10);贾家庄几为巡徼所陵迫死(11);夜趋高邮,迷失道,几陷死(12);质明,避哨竹林中,逻者数十骑,几无所逃死(13);至高邮,制府檄下,几以捕系死(14);行城子河,出入乱尸中,舟与哨相后先,几邂逅死(15);至海陵,如高沙,常恐无辜死(16);道海安、如皋,凡三百里,北与寇往来其间,无日而非可死(17);至通州,几以不纳死(18);以小舟涉鲸波出,无可奈何,而死(19)固付之度外矣!呜呼!死(20)生,昼夜事也,死(21) 而死(22)矣;而境界危恶,层见错出,非人世所堪。痛定思痛,痛何如哉! 探讨《指南录后序》中的22个“死” “死”①为总述“死”的境地及危险性,具有提领下文“死”②至“死”(19)共十八个“死”字的作用。 “死”(20)至(22)三个“死”字归纳以上十八种“死”的可能性,表明作者对“死”的看法和态度。 从“死”的结构来分析:

有的来自敌方(元营),如②、③、④、⑥、⑧、(10)、 (13)、(15)等,用以揭露元军的凶狠和残暴;

有的来自内部(南宋),如⑦、⑨、 (11)、(14)、(18)等,用以披露南宋的混乱和腐败;

有的来自环境的险恶,如(12)、(16)、(17)、(19)等,用以透露社会的动荡和不安。从“死”的危险程度分析:主动(自杀)的“死”仅有⑤、⑥、⑦三个,表明作者的赤胆忠心;

被动(他杀)的“死”有其余十四个( 即所有来自敌方和南宋的“死”的威胁),显示文天祥的高风亮节。 从“死”的方式分析:探讨提问:这段文字中连用了多少个“死”字?这样写是用了什么修辞手法?表达了作者怎样的思想感情?明确:连用了22个“死”字,构成了生动有力的排比句式,说明环境险恶,表现了为解救国难 而视死如归的思想感情。探讨提问:这段文字和全文有什么关系?明确:这段文字是全文抒发感慨、表达心态的高潮,是前一部分的深化与后一部分的提引。第5自然段,以抒情为主,表明爱国、忧国的心志。又可分为三层。

第一层,“呜呼!予之及于死者不知其几矣!”此句引出“及于死”的危难,总起下文。

第二层,“诋大酋当死;……而死固付之度外矣!”共用17个排比句。情感真挚,气势磅礴,再现了文天祥此次北行历经的磨难。

第三层,“呜呼!……痛定思痛,痛何如哉!”把思想感情向前推进,进一步抒发了出生入死而国事难为的伤痛。 2.语言生动而准确,特别是动词的使用。

如文中表现行踪的动词,表示离开某地用“去(京口)”表示前往某地用“如(杨州)”“趋(高邮)”;表示到达某地用“至(海陵)”,“来(三山)”;表示经由某处用“过(瓜州扬子桥)”,“道(海安、如皋)”,“历(吴门毗陵)”。此外,动词“奔”“变”“诡”“行”“宿”“出”“没”“穷饿”“呼号”“避”“渡”“入”“展转”都准确地表明了活动地点,也表达了作者心情急切、紧张和经历的坎坷。小结第5节段意: 以抒情为主,兼用叙述、说明和议论,抒发饱经痛苦以后的无限感慨和为国赴难的大无畏精神。间:jiàn间或,有时。 以:用。

存:保存;本:指底稿。

手:用手,名词用作状语。

使:出使。留:被扣留。

为:wéi作为。 发:从…出发。 历:经过。 使:让。 悲:悲叹;同情;思念。予在患难中,间以诗记所遭,今存其本不忍废。

道中手自抄录。使北营,留北关外,为一卷;发

北关外,历吴门、毗陵,渡瓜洲,复还京口,为

一卷;脱京口,趋真州、扬州、高邮、通州,为

一卷;自海道至永嘉,来三山,为一卷。将藏之

于家,使来者读之,悲予志焉。翻译予在患难中,间以诗记所遭,今存其本不忍废。道中手自抄录。使北营,留北关外,为一卷;发北关外,历吴门、毗陵,渡瓜洲,复还京口,为一卷;脱京口,趋真州、扬州、高邮、通州,为一卷;自海道至永嘉,来三山,为一卷。将藏之于家,使来者读之,悲予志焉。我在患难中,有时用诗记叙个人的遭遇,现在还保存着那些底稿,不忍心废弃,在逃亡路上亲手抄录。现在将出使元营,被扣留在北门外的,作为一卷;从北门外出发,经过吴门、毗陵,渡过瓜洲,又回到京口的,作为一卷;逃出京口,奔往真州、扬州、高邮、通州的,作为一卷;从海路到永嘉、来三山的,作为一卷。我将把这些诗稿收藏在家中,使后来的人读了它,为我的志向而 悲叹。提问:

诗集的由来是怎样的?明确:文天祥“在患难中,间以诗记所遭,今存其本不忍废,……”(在患难当中,有时用诗来记录所遭遇的事情,现在保存着那些稿本不忍心丢掉……)。提问:

结集的目的是什么?明确:目的是“将藏之于家,使来

者读之,悲予志焉。”(打算把它

藏在家里,使后世人阅读它,同情

我的志向啊。)(文天祥的志向是

什么?中兴复国。)

说明诗集中卷次的划分情况和结集的目的。

小结第6节段意:之:主谓之间。

幸:侥幸。

何为:即“为何”,为了什么。宾语前置。

求:要求。

僇:同“戮”,罪。

以:用。

之:主谓之间。

遗:wèi,赠送。呜呼!予之生也幸,而幸生也何为?所求乎为臣,

主辱,臣死有余僇 ;所求乎为子,以父母之遗体

行殆,而死有余责。将请罪于君,君不许;请罪

于母,母不许。请罪于先人之墓,生无以救国难,

死犹为厉鬼以击贼,义也;殆:危险。

将:将要。以:用来

无以:没有用来…的办法。

于:向。

犹:副词,还,仍然。

以:来。

义:形作名,合乎义理的行为。翻译呜呼!予之生也幸,而幸生也何为?所求乎为臣,主辱,臣死有余僇 ;所求乎为子,以父母之遗体行殆,而死有余责。将请罪于君,君不许;请罪于母,母不许。请罪于先人之墓,生无以救国难,死犹为厉鬼以击贼,义也;

唉!我能死里逃生算是侥幸了,可侥幸地活下来为了什么呢?所要求做忠臣的是,如果国君受到侮辱,做臣子的即使死了也还是有罪的;所要求做孝子的是,如果用父母留给自己的身体去冒险,即使死了也有罪责。我要向国君请罪,国君不答应;我要向母亲请罪,母亲不答应;我只能向祖先的坟墓请罪了。人活着不能拯救国难,死后仍要做个厉鬼去杀贼,这才是合乎义理的行为;赖:依赖;依靠。

之:的。宗庙:祖宗。

福:福泽。

以为:以(之)为,把我作为。

雪:洗雪。谓:说。

鞠躬:恭敬谨慎的样子。

已:停止。赖天之灵,宗庙之福,修我戈矛,从王于师,以为前驱,雪九庙之耻,复高祖之业,所谓誓不与贼俱生,所谓鞠躬尽力,死而后已,亦义也。嗟乎!若予者,将无往而不得死所矣。向也使予委骨于草莽,予虽浩然无所愧怍,然微以自文于君亲,君亲其谓予何!诚不自意返吾衣冠,重见日月,使旦夕得正丘首,复何憾哉!复何憾哉!若:像;如;好像。

向:从前;往昔。

使:假使,假如。

微:没有。以:用来。

文:文饰,掩饰。

自文:即“文自”,宾语前置。

诚:确实;实在;的确。

自意:即“意自”。翻译赖天之灵,宗庙之福,修我戈矛,从王于师,以为前驱,雪九庙之耻,复高祖之业,所谓誓不与贼俱生,所谓鞠躬尽力,死而后已,亦义也。嗟乎!若予者,将无往而不得死所矣。向也使予委骨于草莽,予虽浩然无所愧怍,然微以自文于君亲,君亲其谓予何!诚不自意返吾衣冠,重见日月,使旦夕得正丘首,复何憾哉!复何憾哉!依靠上天的神灵、祖宗的福泽,修整武备,跟随国君出征,作为先锋,洗雪朝廷的耻辱,恢复开国皇帝的事业,也就是古人所说的:“立誓不与敌人共存”,“恭敬谨慎地竭尽全力,直到死了方休”,这也是合乎义理的行为。唉!像我这样的人,将是无论哪里都可以找到合乎义理的死的地方了。以前,假使我把尸骨抛在荒野里,我虽然正大光明问心无愧,但也不能掩饰自己对国君、父母的过错,国君和父母又将会认为我是个什么样的人呢?实在料不到我终于返回本朝,重整衣冠,又见到皇帝,即使早晚死在故国的土地上,我还有什么遗憾呢!还有什么遗憾呢!提问:第7段主要写什么内容?明确:

这一段写作者忠诚报国,死而无憾的感慨。是年夏五,改元景炎,庐陵文天祥自序其诗,名曰《指南录》。是:这。

序:名作动,作序。

名:名作动,命名。

这一年夏天五月,改年号为景炎,庐陵文天 祥为自已的诗集作了这篇序,诗集题名为《指南录》。探讨提问:为什么要以《指南录》命名?明确:取诗集中《扬子江》一诗“臣心一片磁针石,不指南方不肯休”句意命名,表达了作者心指南宋、冒死南归的一片忠贞爱国之情。

扬子江 文天祥 几日随风北海游,

回从扬子大江头。

臣心一片磁针石,

不指南方不肯休。 小结第8节段意: 说明作序的时间和诗集的题名。理清层次 第一部分:(1 — 5)

自述出使元营所遭遇的种种磨难,表现了作者视死如归、英勇抗争的爱国主义高尚情操。第二部分:(6 — 8)

说明诗篇的写作情况和结集目的,并交代诗集的题名,抒发忠诚报国、死而无憾的感慨。

写作特色1.本文记叙,抒情,议论很完美地结合。表现在:

①在记叙的基础上抒情。例如第2段,写被驱北上时,指出“予分当引决,然而隐忍以行。昔人云:‘将以有为也。’”这里包含着克制内心无限痛苦的强烈感情。这是在记叙基础上的抒情,而抒情中又带有议论成分。

②在叙事的前后,用有强烈感彩的词句直接抒情。例如第4段关于生与死的问题,文中用大段抒情与描写相结合的文字表达心境。

③有时将感情融入叙事。如第3段,既写出了当时由中兴有望到无可投奔的处境,又反映出作者由兴奋而悲愤的急剧变化的感情。 2.语言生动而准确,特别是动词的使用。

如文中表现行踪的动词,表示离开某地用“去(京口)”表示前往某地用“如(杨州)”“趋(高邮)”;表示到达某地用“至(海陵)”,“来(三山)”;表示经由某处用“过(瓜州扬子桥)”,“道(海安、如皋)”,“历(吴门毗陵)”。此外,动词“奔”“变”“诡”“行”“宿”“出”“没”“穷饿”“呼号”“避”“渡”“入”“展转”都准确地表明了活动地点,也表达了作者心情急切、紧张和经历的坎坷。文章简要地记叙文天祥出使元营的斗争情况以及逃脱后的艰险遭遇,表现了诗人坚忍不拔的精神和忠贞不屈的爱国情感。

总 结【中心思想】一词多义得间奔真州机会肉食者谋之,又何间焉参与道芷阳间行抄小路中间力拉崩倒之声夹杂进退不由,殆例送死

以父母之遗体行殆接近于危险会使辙交驰

会当凌绝顶

但欲求死,不复顾利害

左顾右盼

天高地迥,号呼靡及

望其旗靡

相如张目叱之,左右皆靡

如扬州,过瓜洲扬子桥

劳苦而功高如此,未有封侯之赏

其如土石何

适逢必定顾念看无、没有倒下后退到像把-怎么样[使] 会使辙交驰:使,使者。名词。 奉使往来:使,使命。名词。 竟使遇哨:使,假使。连词。 使北营:使,出使。动词。 不复顾利害(偏指“害”危害)

死生,昼夜事也 (偏指死)偏义复词古今异义都督诸路军马(古:行政区域名。今:马路。)

众谓予一行为可以纾祸(古:出使一次。今:一群人)

穷饿无聊,追购又急(古:没有依托。今:单调,没有价值。)

以至于永嘉(古:到达。今:表示退一步的副词。)

初至北营,抗辞慷慨(古:十分激烈。今:大方。)

为巡船所物色(古:搜寻。今:寻找需要的人才或东西。)

几彷徨死(古:走投无路。今:犹豫不定,不知往哪里去好。)

是年夏五(古:指示代词,这。今:判断动词)

通假字缙绅、大夫、士萃于左丞相府。

(缙通搢,插)

即具以北虚实告东西二阃

(具通俱,都、全)

贾家庄几为巡徼所陵迫死

(陵通凌,欺侮)

而境界危恶,层见错出

(见通现,出现)

主辱,臣死有余僇

(僇通戮,罪)词类活用A.名词作状语

北虽貌敬(貌:表面上)

予分当引决(分:按职分)

草行露宿(草:在荒野里。露:在露天。)

日与北骑相出没(日:每天)

B.形容词作动词

北亦未敢遽轻吾国(轻:轻视)C.动词作名词

贾家庄几为巡徼所陵迫死(巡查的军官)

D.名词作动词

则直前诟虏帅失信(前:走上前)

道海安、如皋(道:取道)

庐陵文天祥自序其诗(写序文)

不幸吕师孟构恶于前,贾余庆献谄于后

避哨(于)竹林中/出入(于)乱尸中请罪于先人之墓

将请罪于君/请罪于母

日与北骑相出没于长淮间。

介宾短语后置句式介词短语后置 1、介词结构“于……”常放在谓语动词后作补语,这类补语按现代汉语习惯是放在谓语动词前作状语翻译是就把它作了状语。

例:事急矣,请奉命求救于孙将军

公与之乘,占于长勺

2、介词结构“以……”多置于动词前作状语

例:形似酒尊饰以篆文山龟鸟兽之形 予羁縻不得还

真州逐之城门外

贾家庄几为巡徼所陵迫死

被动句式☆初,奉使往来,无留北者被动句:主语是谓语动词所表示行为的被动者的句式叫被动句。1、用“于”表被动

例:而君幸于赵王……

李氏子蟠……不拘于时,学于余。

2、用“见”“见……于……”“受……于……”表被动

例:秦城恐不可得,徒见欺……

臣诚恐见欺于王而负赵……

吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人,吾计决矣。

3、用“为”“为……所……”“……为所……”表被动

例:兔不可得 ,而身为宋国笑

赢闻如姬父为人所杀……

不者,若属皆且为所虏!

4、用“被”字表被动

例:予犹记周公之被逮,在丁卯三月之望。

5、无语法标志的被动句,只能从句意及上下文判断。

例:洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。定语后置骑数千过其门

主题 本文记写文天祥出使元营的斗争情况以及逃脱后的艰险遭遇,并说明抄录诗篇和编纂诗集的目的。表达了作者在国难当头时刻舍生忘死的气概、坚贞不渝的节操和忠贞不屈的爱国情感。有关文天祥的祠联 北京文天祥祠联:南宋状元宰相;西江孝子忠臣。

正气贯人寰,河岳日星传万世;

明禋崇庙观,丹心碧血照千秋。

(禋:yīn祭祀。)天地有正气,杂然赋流形。下则为河岳,上则为日星。于人曰浩然,沛乎塞苍冥。

皇路当清夷,含和吐明庭。时穷节乃见,一一垂丹青。在齐太史简,在晋董狐笔 海丰县方饭亭联:

热血腔中只有宋,孤忠岭外更无人。

北京文天祥祠联:

南宋状元宰相,西江孝子忠臣。

同课章节目录