人教生物重难强化训练:专题8 生物与环境(1) 种群数量变化曲线的分析及应用(含解析)

文档属性

| 名称 | 人教生物重难强化训练:专题8 生物与环境(1) 种群数量变化曲线的分析及应用(含解析) |  | |

| 格式 | DOC | ||

| 文件大小 | 686.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-03-07 23:58:27 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

专题8 生物与环境

(一) 种群数量变化曲线的分析及应用

一、选择题

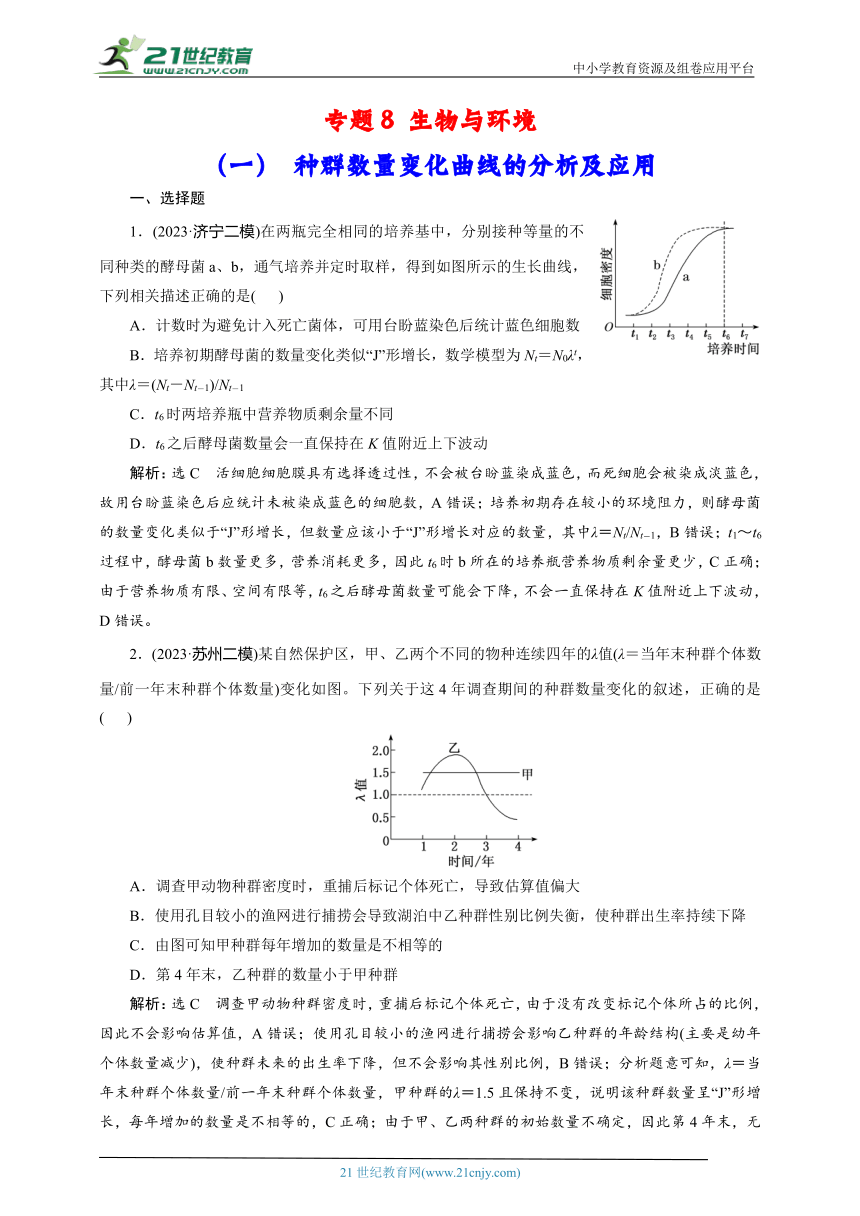

1.(2023·济宁二模)在两瓶完全相同的培养基中,分别接种等量的不同种类的酵母菌a、b,通气培养并定时取样,得到如图所示的生长曲线,下列相关描述正确的是( )

A.计数时为避免计入死亡菌体,可用台盼蓝染色后统计蓝色细胞数

B.培养初期酵母菌的数量变化类似“J”形增长,数学模型为Nt=N0λt,其中λ=(Nt-Nt-1)/Nt-1

C.t6时两培养瓶中营养物质剩余量不同

D.t6之后酵母菌数量会一直保持在K值附近上下波动

解析:选C 活细胞细胞膜具有选择透过性,不会被台盼蓝染成蓝色,而死细胞会被染成淡蓝色,故用台盼蓝染色后应统计未被染成蓝色的细胞数,A错误;培养初期存在较小的环境阻力,则酵母菌的数量变化类似于“J”形增长,但数量应该小于“J”形增长对应的数量,其中λ=Nt/Nt-1,B错误;t1~t6过程中,酵母菌b数量更多,营养消耗更多,因此t6时b所在的培养瓶营养物质剩余量更少,C正确;由于营养物质有限、空间有限等,t6之后酵母菌数量可能会下降,不会一直保持在K值附近上下波动,D错误。

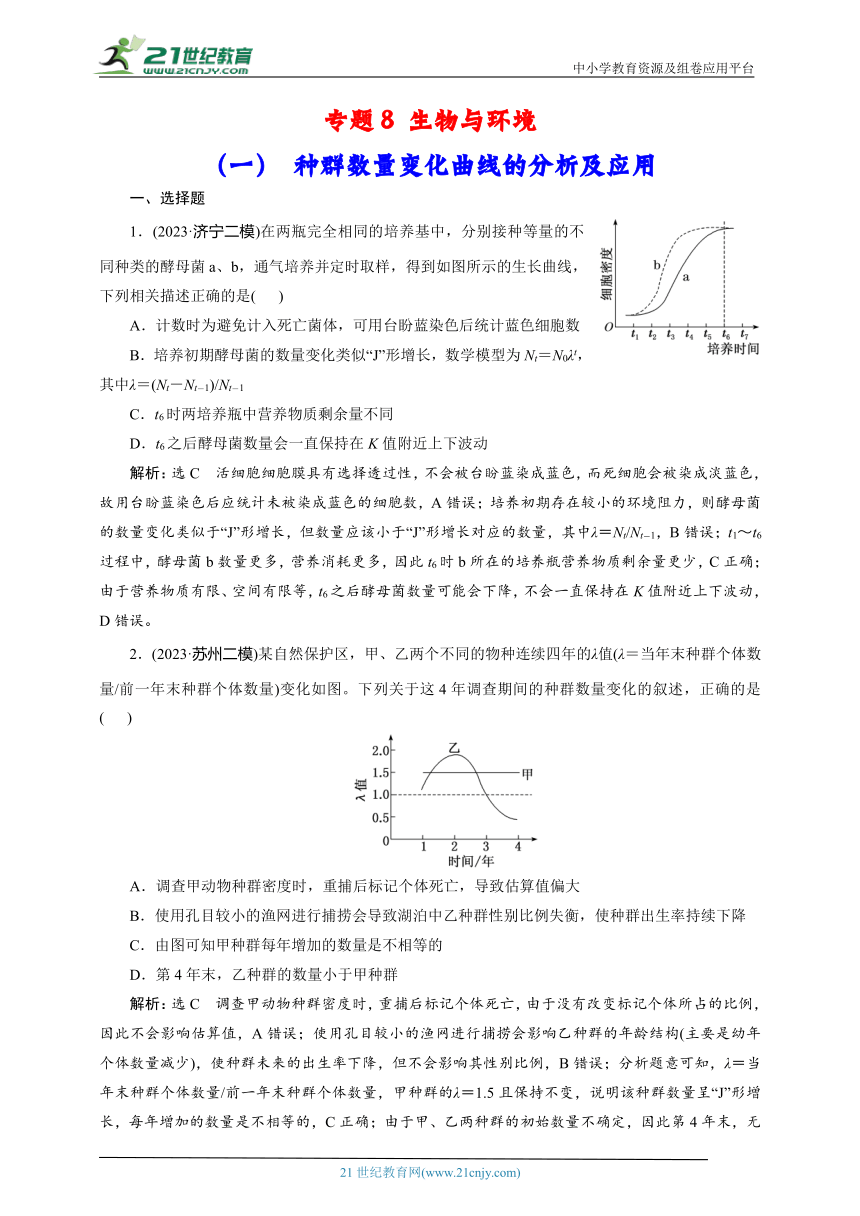

2.(2023·苏州二模)某自然保护区,甲、乙两个不同的物种连续四年的λ值(λ=当年末种群个体数量/前一年末种群个体数量)变化如图。下列关于这4年调查期间的种群数量变化的叙述,正确的是( )

A.调查甲动物种群密度时,重捕后标记个体死亡,导致估算值偏大

B.使用孔目较小的渔网进行捕捞会导致湖泊中乙种群性别比例失衡,使种群出生率持续下降

C.由图可知甲种群每年增加的数量是不相等的

D.第4年末,乙种群的数量小于甲种群

解析:选C 调查甲动物种群密度时,重捕后标记个体死亡,由于没有改变标记个体所占的比例,因此不会影响估算值,A错误;使用孔目较小的渔网进行捕捞会影响乙种群的年龄结构(主要是幼年个体数量减少),使种群未来的出生率下降,但不会影响其性别比例,B错误;分析题意可知,λ=当年末种群个体数量/前一年末种群个体数量,甲种群的λ=1.5且保持不变,说明该种群数量呈“J”形增长,每年增加的数量是不相等的,C正确;由于甲、乙两种群的初始数量不确定,因此第4年末,无法确定甲、乙两种群数量的大小,D错误。

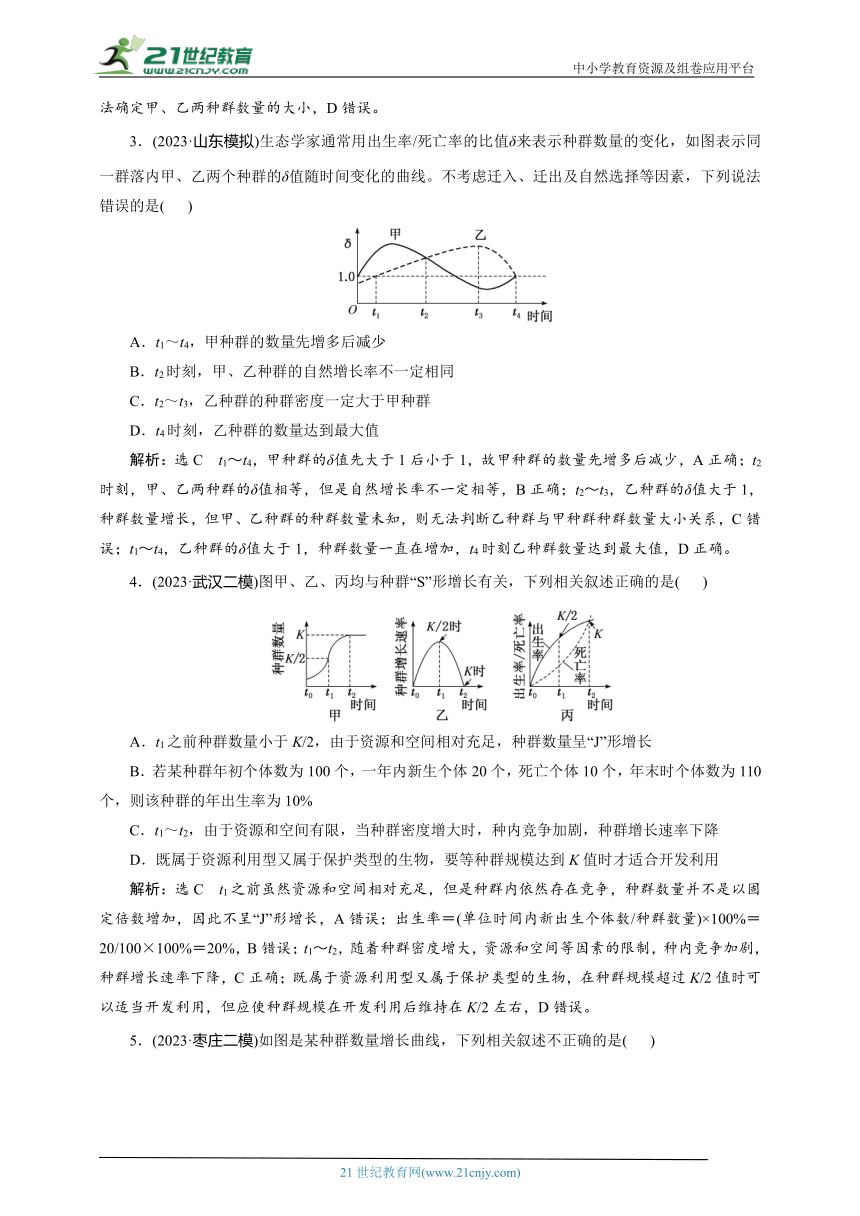

3.(2023·山东模拟)生态学家通常用出生率/死亡率的比值δ来表示种群数量的变化,如图表示同一群落内甲、乙两个种群的δ值随时间变化的曲线。不考虑迁入、迁出及自然选择等因素,下列说法错误的是( )

A.t1~t4,甲种群的数量先增多后减少

B.t2时刻,甲、乙种群的自然增长率不一定相同

C.t2~t3,乙种群的种群密度一定大于甲种群

D.t4时刻,乙种群的数量达到最大值

解析:选C t1~t4,甲种群的δ值先大于1后小于1,故甲种群的数量先增多后减少,A正确;t2时刻,甲、乙两种群的δ值相等,但是自然增长率不一定相等,B正确;t2~t3,乙种群的δ值大于1,种群数量增长,但甲、乙种群的种群数量未知,则无法判断乙种群与甲种群种群数量大小关系,C错误;t1~t4,乙种群的δ值大于1,种群数量一直在增加,t4时刻乙种群数量达到最大值,D正确。

4.(2023·武汉二模)图甲、乙、丙均与种群“S”形增长有关,下列相关叙述正确的是( )

A.t1之前种群数量小于K/2,由于资源和空间相对充足,种群数量呈“J”形增长

B.若某种群年初个体数为100个,一年内新生个体20个,死亡个体10个,年末时个体数为110个,则该种群的年出生率为10%

C.t1~t2,由于资源和空间有限,当种群密度增大时,种内竞争加剧,种群增长速率下降

D.既属于资源利用型又属于保护类型的生物,要等种群规模达到K值时才适合开发利用

解析:选C t1之前虽然资源和空间相对充足,但是种群内依然存在竞争,种群数量并不是以固定倍数增加,因此不呈“J”形增长,A错误;出生率=(单位时间内新出生个体数/种群数量)×100%=20/100×100%=20%,B错误;t1~t2,随着种群密度增大,资源和空间等因素的限制,种内竞争加剧,种群增长速率下降,C正确;既属于资源利用型又属于保护类型的生物,在种群规模超过K/2值时可以适当开发利用,但应使种群规模在开发利用后维持在K/2左右,D错误。

5.(2023·枣庄二模)如图是某种群数量增长曲线,下列相关叙述不正确的是( )

A.自然界中不会存在类似曲线Ⅰ的种群增长形式

B.在曲线Ⅱ中的d点,不考虑迁入和迁出,种群的出生率小于死亡率

C.蝗虫防治时,最好将种群数量控制在K/2之前

D.改善栖息环境,提高K值,是保护大熊猫的根本措施

解析:选A 曲线Ⅰ是在理想条件下的“J”形增长曲线,将某一物种迁入一个营养和其他条件适宜的新环境中,开始的一段时间可能会表现出类似曲线Ⅰ的种群增长形式,A错误;在曲线Ⅱ中的d点,不考虑迁入和迁出,种群数量处于下降状态,出生率小于死亡率,B正确;蝗虫防治时,最好应将种群数量控制在K/2之前,严防蝗虫种群数量达到K/2,C正确;大熊猫数量下降的根本原因是生存环境被破坏,因此改善栖息环境,提高K值,是保护大熊猫的根本措施,D正确。

二、非选择题

6.森林生态系统中的部分地区人工林纯度较高,容易出现虫灾。图1所示为林业部门对某次害虫生物防治过程中种群数量变化的调查结果。

(1)由图1可知,该防治依据的原理是___________________________________,导致害虫种群数量下降的直接原因是____________________________________________________

______________________________________________________。

(2)假如某种老鼠(起始数量为3 000)迁入该地区,在最初的一个月内,相当于“J”形增长,种群数量每天增加1.47%,则30天后该种群的数量为N30=______只。(用公式表示,不必计算具体结果)

(3)如图2是研究过程中构建的捕食者—猎物模型,其中可能代表捕食者种群K值的数据为________。猎物种群数量为________时,猎物种群的增长速率最大。

解析:(1)由图1可知,生物防治后生物的环境容纳量减小,因此防治的原理是降低有害生物的环境容纳量,导致害虫种群数量下降的直接原因是害虫的死亡率大于出生率。(2)“J”形增长的种群数量计算公式为Nt=N0 λt,种群数量每天增加1.47%,λ为1.014 7,所以N30=3 000×1.014 730。(3)据图2分析,捕食者数量在P2处上下波动,猎物数量在N2处上下波动,所以可能代表捕食者种群K值的数据为P2,猎物种群数量的K值可能是N2,当种群数量达到K/2时,即N2/2,猎物种群的增长速率最大。

答案:(1)降低有害生物的环境容纳量 害虫的死亡率大于出生率 (2)3 000×1.014 730

(3)P2 N2/2

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

专题8 生物与环境

(一) 种群数量变化曲线的分析及应用

一、选择题

1.(2023·济宁二模)在两瓶完全相同的培养基中,分别接种等量的不同种类的酵母菌a、b,通气培养并定时取样,得到如图所示的生长曲线,下列相关描述正确的是( )

A.计数时为避免计入死亡菌体,可用台盼蓝染色后统计蓝色细胞数

B.培养初期酵母菌的数量变化类似“J”形增长,数学模型为Nt=N0λt,其中λ=(Nt-Nt-1)/Nt-1

C.t6时两培养瓶中营养物质剩余量不同

D.t6之后酵母菌数量会一直保持在K值附近上下波动

解析:选C 活细胞细胞膜具有选择透过性,不会被台盼蓝染成蓝色,而死细胞会被染成淡蓝色,故用台盼蓝染色后应统计未被染成蓝色的细胞数,A错误;培养初期存在较小的环境阻力,则酵母菌的数量变化类似于“J”形增长,但数量应该小于“J”形增长对应的数量,其中λ=Nt/Nt-1,B错误;t1~t6过程中,酵母菌b数量更多,营养消耗更多,因此t6时b所在的培养瓶营养物质剩余量更少,C正确;由于营养物质有限、空间有限等,t6之后酵母菌数量可能会下降,不会一直保持在K值附近上下波动,D错误。

2.(2023·苏州二模)某自然保护区,甲、乙两个不同的物种连续四年的λ值(λ=当年末种群个体数量/前一年末种群个体数量)变化如图。下列关于这4年调查期间的种群数量变化的叙述,正确的是( )

A.调查甲动物种群密度时,重捕后标记个体死亡,导致估算值偏大

B.使用孔目较小的渔网进行捕捞会导致湖泊中乙种群性别比例失衡,使种群出生率持续下降

C.由图可知甲种群每年增加的数量是不相等的

D.第4年末,乙种群的数量小于甲种群

解析:选C 调查甲动物种群密度时,重捕后标记个体死亡,由于没有改变标记个体所占的比例,因此不会影响估算值,A错误;使用孔目较小的渔网进行捕捞会影响乙种群的年龄结构(主要是幼年个体数量减少),使种群未来的出生率下降,但不会影响其性别比例,B错误;分析题意可知,λ=当年末种群个体数量/前一年末种群个体数量,甲种群的λ=1.5且保持不变,说明该种群数量呈“J”形增长,每年增加的数量是不相等的,C正确;由于甲、乙两种群的初始数量不确定,因此第4年末,无法确定甲、乙两种群数量的大小,D错误。

3.(2023·山东模拟)生态学家通常用出生率/死亡率的比值δ来表示种群数量的变化,如图表示同一群落内甲、乙两个种群的δ值随时间变化的曲线。不考虑迁入、迁出及自然选择等因素,下列说法错误的是( )

A.t1~t4,甲种群的数量先增多后减少

B.t2时刻,甲、乙种群的自然增长率不一定相同

C.t2~t3,乙种群的种群密度一定大于甲种群

D.t4时刻,乙种群的数量达到最大值

解析:选C t1~t4,甲种群的δ值先大于1后小于1,故甲种群的数量先增多后减少,A正确;t2时刻,甲、乙两种群的δ值相等,但是自然增长率不一定相等,B正确;t2~t3,乙种群的δ值大于1,种群数量增长,但甲、乙种群的种群数量未知,则无法判断乙种群与甲种群种群数量大小关系,C错误;t1~t4,乙种群的δ值大于1,种群数量一直在增加,t4时刻乙种群数量达到最大值,D正确。

4.(2023·武汉二模)图甲、乙、丙均与种群“S”形增长有关,下列相关叙述正确的是( )

A.t1之前种群数量小于K/2,由于资源和空间相对充足,种群数量呈“J”形增长

B.若某种群年初个体数为100个,一年内新生个体20个,死亡个体10个,年末时个体数为110个,则该种群的年出生率为10%

C.t1~t2,由于资源和空间有限,当种群密度增大时,种内竞争加剧,种群增长速率下降

D.既属于资源利用型又属于保护类型的生物,要等种群规模达到K值时才适合开发利用

解析:选C t1之前虽然资源和空间相对充足,但是种群内依然存在竞争,种群数量并不是以固定倍数增加,因此不呈“J”形增长,A错误;出生率=(单位时间内新出生个体数/种群数量)×100%=20/100×100%=20%,B错误;t1~t2,随着种群密度增大,资源和空间等因素的限制,种内竞争加剧,种群增长速率下降,C正确;既属于资源利用型又属于保护类型的生物,在种群规模超过K/2值时可以适当开发利用,但应使种群规模在开发利用后维持在K/2左右,D错误。

5.(2023·枣庄二模)如图是某种群数量增长曲线,下列相关叙述不正确的是( )

A.自然界中不会存在类似曲线Ⅰ的种群增长形式

B.在曲线Ⅱ中的d点,不考虑迁入和迁出,种群的出生率小于死亡率

C.蝗虫防治时,最好将种群数量控制在K/2之前

D.改善栖息环境,提高K值,是保护大熊猫的根本措施

解析:选A 曲线Ⅰ是在理想条件下的“J”形增长曲线,将某一物种迁入一个营养和其他条件适宜的新环境中,开始的一段时间可能会表现出类似曲线Ⅰ的种群增长形式,A错误;在曲线Ⅱ中的d点,不考虑迁入和迁出,种群数量处于下降状态,出生率小于死亡率,B正确;蝗虫防治时,最好应将种群数量控制在K/2之前,严防蝗虫种群数量达到K/2,C正确;大熊猫数量下降的根本原因是生存环境被破坏,因此改善栖息环境,提高K值,是保护大熊猫的根本措施,D正确。

二、非选择题

6.森林生态系统中的部分地区人工林纯度较高,容易出现虫灾。图1所示为林业部门对某次害虫生物防治过程中种群数量变化的调查结果。

(1)由图1可知,该防治依据的原理是___________________________________,导致害虫种群数量下降的直接原因是____________________________________________________

______________________________________________________。

(2)假如某种老鼠(起始数量为3 000)迁入该地区,在最初的一个月内,相当于“J”形增长,种群数量每天增加1.47%,则30天后该种群的数量为N30=______只。(用公式表示,不必计算具体结果)

(3)如图2是研究过程中构建的捕食者—猎物模型,其中可能代表捕食者种群K值的数据为________。猎物种群数量为________时,猎物种群的增长速率最大。

解析:(1)由图1可知,生物防治后生物的环境容纳量减小,因此防治的原理是降低有害生物的环境容纳量,导致害虫种群数量下降的直接原因是害虫的死亡率大于出生率。(2)“J”形增长的种群数量计算公式为Nt=N0 λt,种群数量每天增加1.47%,λ为1.014 7,所以N30=3 000×1.014 730。(3)据图2分析,捕食者数量在P2处上下波动,猎物数量在N2处上下波动,所以可能代表捕食者种群K值的数据为P2,猎物种群数量的K值可能是N2,当种群数量达到K/2时,即N2/2,猎物种群的增长速率最大。

答案:(1)降低有害生物的环境容纳量 害虫的死亡率大于出生率 (2)3 000×1.014 730

(3)P2 N2/2

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录