人教版语文四年级上册第六组第20课《古诗两首》同步训练.doc

文档属性

| 名称 | 人教版语文四年级上册第六组第20课《古诗两首》同步训练.doc |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 69.0KB | ||

| 资源类型 | 素材 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-09-08 13:31:46 | ||

图片预览

文档简介

登陆21世纪教育 助您教考全无忧

人教版语文四年级上册第六组第20课《古诗两首》同步训练

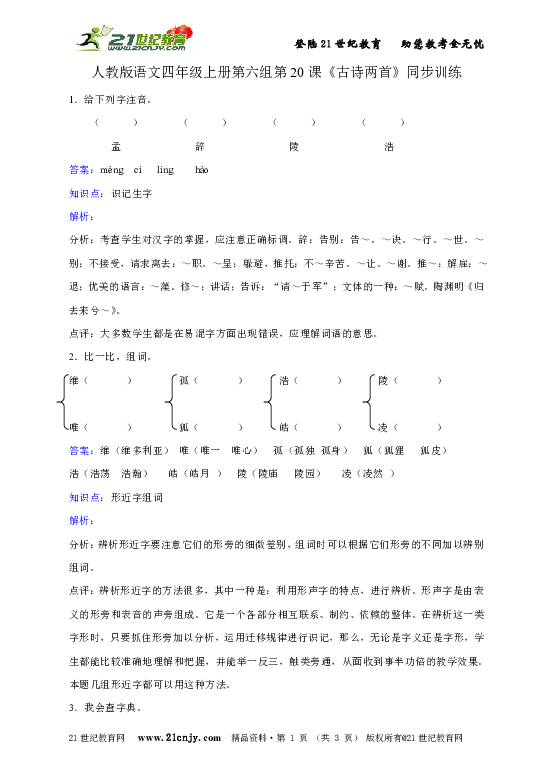

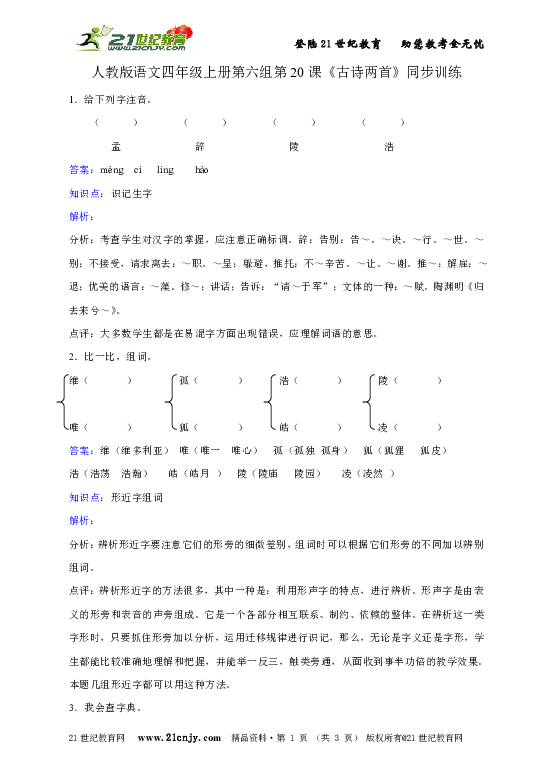

1.给下列字注音。

( ) ( ) ( ) ( )

孟 辞 陵 浩

答案:mèng cí líng hào

知识点:识记生字

解析:

分析:考查学生对汉字的掌握,应注意正确标调。辞:告别:告~。~诀。~行。~世。~别;不接受,请求离去:~职。~呈;躲避,推托:不~辛苦。~让。~谢。推~;解雇:~退;优美的语言:~藻。修~;讲话;告诉:“请~于军”;文体的一种:~赋。陶渊明《归去来兮~》。

点评:大多数学生都是在易混字方面出现错误,应理解词语的意思。

2.比一比,组词。

维( ) 孤( ) 浩( ) 陵( )

唯( ) 狐( ) 皓( ) 凌( )

答案:维(维多利亚) 唯(唯一 唯心) 孤(孤独 孤身) 狐(狐狸 狐皮)

浩(浩荡 浩瀚) 皓(皓月 ) 陵(陵庙 陵园) 凌(凌然 )

知识点:形近字组词

解析:

分析:辨析形近字要注意它们的形旁的细微差别,组词时可以根据它们形旁的不同加以辨别组词。

点评:辨析形近字的方法很多,其中一种是:利用形声字的特点,进行辨析。形声字是由表义的形旁和表音的声旁组成。它是一个各部分相互联系、制约、依赖的整体。在辨析这一类字形时,只要抓住形旁加以分析,运用迁移规律进行识记,那么,无论是字义还是字形,学生都能比较准确地理解和把握,并能举一反三,触类旁通,从面收到事半功倍的教学效果。本题几组形近字都可以用这种方法。

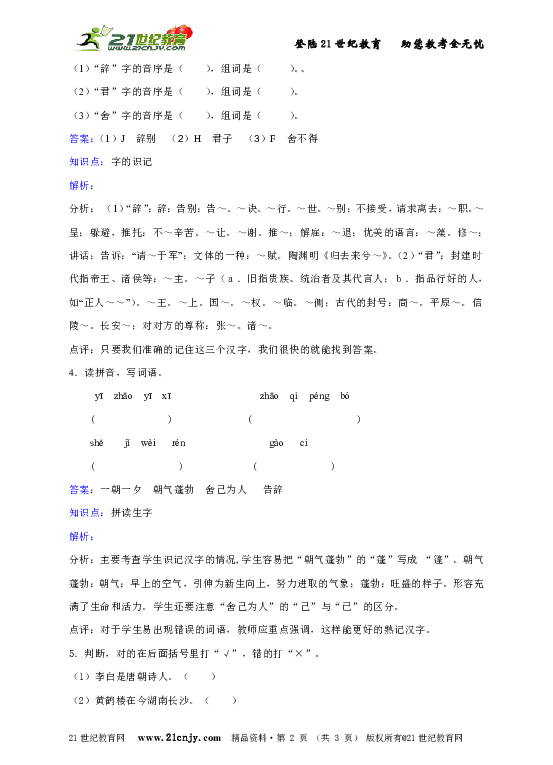

3.我会查字典。

(1)“辞”字的音序是( ),组词是( )。、

(2)“君”字的音序是( ),组词是( )。

(3)“舍”字的音序是( ),组词是( )。

答案:(1)J 辞别 (2)H 君子 (3)F 舍不得

知识点:字的识记

解析:

分析: (1)“辞”:辞:告别:告~。~诀。~行。~世。~别;不接受,请求离去:~职。~呈;躲避,推托:不~辛苦。~让。~谢。推~;解雇:~退;优美的语言:~藻。修~;讲话;告诉:“请~于军”;文体的一种:~赋。陶渊明《归去来兮~》。(2)“君”:封建时代指帝王、诸侯等:~主。~子(a.旧指贵族、统治者及其代言人;b.指品行好的人,如“正人~~”)。~王。~上。国~。~权。~临。~侧;古代的封号:商~。平原~。信陵~。长安~;对对方的尊称:张~。诸~。

点评:只要我们准确的记住这三个汉字,我们很快的就能找到答案。

4.读拼音,写词语。

yī zhāo yī xī zhāo qì péng bó

( ) ( )

shě jǐ wèi rén gào cí

( ) ( )

答案:一朝一夕 朝气蓬勃 舍己为人 告辞

知识点:拼读生字

解析:

分析:主要考查学生识记汉字的情况,学生容易把“朝气蓬勃”的“蓬”写成 “篷”。朝气蓬勃:朝气:早上的空气,引伸为新生向上,努力进取的气象;蓬勃:旺盛的样子。形容充满了生命和活力。学生还要注意“舍己为人”的“己”与“已”的区分。

点评:对于学生易出现错误的词语,教师应重点强调,这样能更好的熟记汉字。

5.判断,对的在后面括号里打“√”,错的打“×”。

(1)李白是唐朝诗人。( )

(2)黄鹤楼在今湖南长沙。( )

(3)“故人”是指故乡、家乡的客人。( )

(4)《送元二使安西》的作者是宋朝的王维。( )

答案:(1)√(2)√(3)√(4)×

知识点:判断

解析:

分析:《送元二使安西》是王维非常著名的一首送别诗,曾被谱曲传唱,称为“阳关三叠”。诗中把深沉的情感融入平淡的话语中,更增添了感人的力量,成为千古传诵的名句。这首诗所描写的是一种最有普遍性的离别。它没有特殊的背景,而自有深挚的惜别之情,这就使它适合于绝大多数离筵别席演唱,后来编入乐府,成为最流行、传唱最久的歌曲。

点评:考查学生对古诗概况的理解,应熟记古诗的内容。

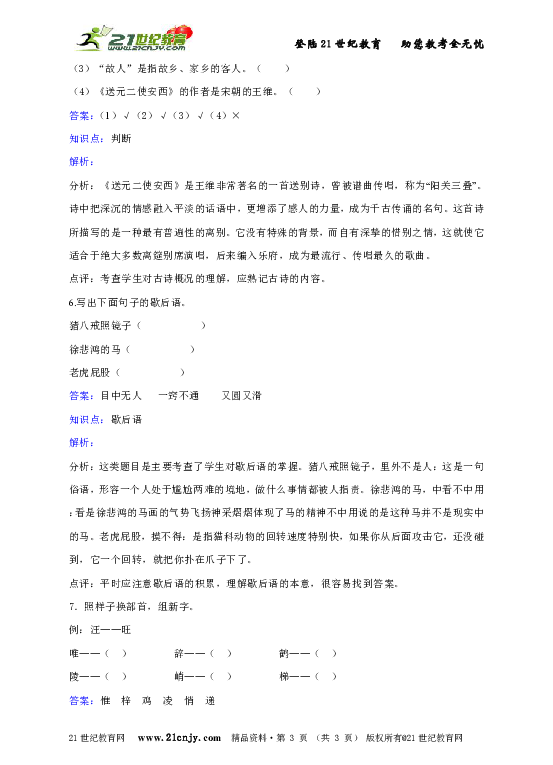

6.写出下面句子的歇后语。

猪八戒照镜子( )

徐悲鸿的马( )

老虎屁股( )

答案:目中无人 一窍不通 又圆又滑

知识点:歇后语

解析:

分析:这类题目是主要考查了学生对歇后语的掌握。猪八戒照镜子,里外不是人:这是一句俗语,形容一个人处于尴尬两难的境地,做什么事情都被人指责。徐悲鸿的马,中看不中用

:看是徐悲鸿的马画的气势飞扬神采熠熠体现了马的精神不中用说的是这种马并不是现实中的马。老虎屁股,摸不得:是指猫科动物的回转速度特别快,如果你从后面攻击它,还没碰到,它一个回转,就把你扑在爪子下了。

点评:平时应注意歇后语的积累,理解歇后语的本意,很容易找到答案。

7.照样子换部首,组新字。

例:汪——旺

唯——( ) 辞——( ) 鹤——( )

陵——( ) 峭——( ) 梯——( )

答案:惟 梓 鸡 凌 悄 递

知识点:换偏旁

解析:

分析:本题是考查学生对汉字的识记能力,并掌握汉字的偏旁,这几个字的偏旁都比较容易找到,“唯”去掉偏旁后不是独立的一部分,这个可以换成“维”“惟”很多这样的字。“辞”去掉偏旁后是独立的一部分,这个可以换成“梓”很多这样的字。其他几组去掉偏旁后还是独立的一部分,这类比较容易书写。

点评:考查学生对汉字的识记,我们可以首先去掉偏旁,在采用试着加偏旁的方法,书写正确的答案。

8.解释画线字的意思。

(1)孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

__________________________________

(2)劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

__________________________________

答案:(1)只 (2)完

知识点:理解句意

解析:

分析:孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。:孤船的帆影渐渐远去消失在碧空的尽头,只看见长江浩浩荡荡地向天边流去。劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人:希望朋友你再喝一杯酒,出了关就没有朋友了。

点评:主要考查了学生对字义的理解,学生应该首先理解词语的意思。

9.翻译下列句子。

(1)故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

_______________________________________________________________________________

(2)渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

_______________________________________________________________________________

答案:(1)老朋友向我频频挥手,告别了黄鹤楼,在这柳絮如烟、繁花似锦的阳春三月去扬州远游。友人的孤船帆影渐渐地远去,消失在碧空的尽头,只看见长江浩浩荡荡地向着天边奔流。

(2)清晨的微雨湿润了渭城地面的灰尘,盖有青瓦的旅舍映衬柳树的枝叶显得格外新鲜。我真诚地劝你再干一杯,西出阳关后就再也没有原来知心的朋友。

知识点:理解句意

解析:

分析:这类题目相对简单一些,只要对古诗的句意背诵熟练,很容易找到答案的。(1)老朋友向我频频挥手,告别了黄鹤楼,在这柳絮如烟、繁花似锦的阳春三月去扬州远游。友人的孤船帆影渐渐地远去,消失在碧空的尽头,只看见长江浩浩荡荡地向着天边奔流。(2)清晨的微雨湿润了渭城地面的灰尘,盖有青瓦的旅舍映衬柳树的枝叶显得格外新鲜。我真诚地劝你再干一杯,西出阳关后就再也没有原来知心的朋友。

点评:主要考查你对辨析解释词义,翻译句子等考点的理解。

10.比较下列句中画线字的意思。

忽闻岸上踏歌声。( )

我闻到了一股香味。( )

你听到了什么新闻。( )

孤帆远影碧空尽。( )

敌人已经到了山穷水尽的地步。( )

答案:听见 用鼻子嗅到 消息 全 达到极端

知识点:理解字义

解析:

分析:忽闻岸上踏歌声:忽然闻见岸边的歌声。山穷水尽:山和水都到了尽头。比喻无路可走陷入绝境。孤帆远影碧空尽。:茫茫一片江水,一眼望不到尽头,能够看见的,唯有那消失在蓝天下渐行渐远的一叶孤帆。 尽:消失,远去的意思。

点评:考查学生对诗句中字义的理解,学生首先熟记古诗的理解。

11.修改病句。

(1)他的意见基本上是完全正确的。

__________________________________________________________

(2)王林穿着一件灰色上衣,一顶帽子

__________________________________________________________

答案:(1)他的意见基本上是正确的。 (2)王林穿着一件灰色上衣,戴着一顶帽子。

知识点:修改病句

解析:

分析:这类题目是考查学生对修改病句的掌握。(1)基本上和完全表达的意思矛盾,应去掉一个(2)穿着是来修饰一件上衣的,而帽子是用来戴的所以应加上戴着一顶帽子。

点评:学生掌握修改病句的方法,就很容易找到答案。

12.我会给画线的字,选择正确的读音。

(1)黄鹤楼送孟浩然之广陵 ( )

①是的

②去,到

(2)劝君更尽一杯酒。 ( )

①再,重

②越发,愈加

答案:(1)② (2)①

知识点:理解字义

解析:

分析:(1)黄鹤楼送孟浩然之广陵:黄鹤楼:故址在今湖北武汉市武昌蛇山的黄鹄矶上,传说有神仙在此乘黄鹤而去,故称黄鹤楼。孟浩然:李白的朋友。之:往。广陵:即扬州。(2)劝君更尽一杯酒:希望朋友你再喝一杯酒。

点评:考查学生对诗句中字义的理解,学生首先熟记古诗的理解。

13.填一填。

(1)山中无老虎,( )。

(2)人往高处走,( )。

(3)不怕一万( )

答案:(1)猴子称大王 (2)水往低处流 (3)就怕万一

知识点:谚语

解析:

分析:本题是要主要考查了学生对谚语的掌握,学生平时应注意积累。山中无老虎,猴子称大王:意为掌实权、耍威风的人不在了,原本没实权的人就威风起来。人往高处走,水往低处流:“人往高处走,水往低处流”是一句俗语,前一句“人往高处走”是表示人的志向和追求,人的本性是向上的,是要优于同类人并不断提升自己的。“水往低处流”是一种自然客观规律。在重力的作用下,水会自然往下流的。这是一句励志的话,是说人要是不努力、不奋斗就会像水一样只能往下流了。不怕一万,就怕万一:一万"字面意思就是说一件事有一万倍发生的几率,"万一"字面意思是一件事有万分之一发生的几率。整句话的意思就是一件事情即使发生的几率不大,却又有发生的可能,必须做好防范。

点评:学生应注意谚语的积累,学生很容易找到答案。

14.照样子,写词语。

(1)开心开心

____________ ____________ ____________

(2)马马虎虎

____________ ____________ ____________

答案:火红火红 碧绿碧绿 紫红紫红

干干净净 高高兴兴 明明白白

知识点:叠词

解析:

分析:这类题目是考查学生对叠词的掌握情况。(1)ABAB式的词语 (2)AABB式的词语这类的词语平时积累的丰富,容易找到答案。

点评:只要注意词语的积累,很快就能找到答案了。

15.我会选。

(1)霜叶红于二月花 ( ) (2)草色遥看近却无( )

(3)映日红花别样红( ) (4)千树万树梨花开( )

A.赤日炎炎 B.鸟语花香 C.粉妆玉砌 C.枫叶似火

答案:(1)枫叶似火(2)粉妆玉砌(3)赤日炎炎(4)鸟语花香

识点:诗句的理解

解析:

分析:(1)霜叶红于二月花:指的是秋天,秋天才会有枫叶。(2)草色遥看近却无:指的是冬天,冬天才会呈现一片白色。粉妆玉砌:用白粉装饰,用白玉砌成。形容雪景及人皮肤白嫩

(3)映日红花别样红:指的是夏天,夏天天气很热。(4)千树万树梨花开:指的是春天,春天柳绿花红,鸟语花香。

点评:主要考查了学生对诗句的理解,与成语搭配。

16.造句。

(1)虽然……却……_____________________________________________________________________

(2)既……又……_____________________________________________________________________

答案:(1)虽然天很冷但他却坚持走路上学。(2)既能美化环境,又能提醒大家要爱护环境。

知识点:关联词

解析:

分析:这类题目是主要考查了学生对关联词的掌握情况。(1)虽然……却……表示转折的意思(2)既……又……表示递进的意思。

点评:应了解关联词的用法和表达的方法,很容易找到答案。

17.课内阅读。

孤帆远影碧空尽,唯见见长江天际流。

(1)描绘了一幅怎样的图景。

_______________________________________________________________________________

(2)这首诗表达了作者怎样的情感。

_______________________________________________________________________________

答案:(1)孤帆远影碧空尽”借景 ( http: / / www. / s q=%E5%80%9F%E6%99%AF&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank )写情,不仅写出了友人所乘船孑然远逝的情景,而且写出诗人凭栏目送的情景,此刻,诗人伫立在黄鹤楼 ( http: / / www. / s q=%E9%BB%84%E9%B9%A4%E6%A5%BC&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank )上,久久地注视着那渐行渐远,以致于消失在茫茫水天相接 ( http: / / www. / s q=%E6%B0%B4%E5%A4%A9%E7%9B%B8%E6%8E%A5&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank )之处的一片孤帆,他的心早已随船而去了。寄寓了诗人多少惜别之情啊!“唯见长江天际流”紧承上句,写出诗人在帆影消失后的感受。友人毕竟离去了,因此,望着浩渺的江水,诗人心中怅然若失,“唯见”一词把这种感受刻划的淋漓尽致。

(2)对朋友的依依惜别

知识点:巩固课文知识

解析:

分析:原诗中是借景抒情 ( http: / / www. / s q=%E5%80%9F%E6%99%AF%E6%8A%92%E6%83%85&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank ),李白 ( http: / / www. / s q=%E6%9D%8E%E7%99%BD&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank )一直把朋友送上船,船已经扬帆而去,而他还在江边目送远去的风帆。李白的目光望着帆影,一直看到帆影逐渐模糊,消失在碧空的尽头,表现出目送时间之长。帆影已经消逝了,然而李白还在翘首凝望,这才注意到一江春水,在浩浩荡荡地流向远远的水天交接之处。“唯见长江天际流 ( http: / / www. / s q=%E5%94%AF%E8%A7%81%E9%95%BF%E6%B1%9F%E5%A4%A9%E9%99%85%E6%B5%81&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank )”,是眼前景象,但又不是单纯写景。李白对朋友的一片深情,李白的向往,正体现在这富有诗意的神驰目注之中。诗人的心潮起伏,正像浩浩东去的一江春水。

点评:主要考查了学生对古诗的全面了解,掌握古诗的主旨大意。

18.快乐阅读。

九月九日忆山东兄弟

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

(1)诗人身在外乡有怎样的感受?

_______________________________________________________________________________

(2)这首诗表达了作者怎样的思想情感?

_______________________________________________________________________________

答案(1)孤独凄然 (2)思念亲人

知识点:课外延伸

解析:

分析:诗写游子思乡怀亲。诗人一开头便紧急切题,写异乡异土生活的孤独凄然,因而时时怀乡思人,遇到佳节良辰,思念倍加。接着诗一跃而写远在家乡的兄弟,按照重阳的风俗而登高时,也在怀念自己。诗意反复跳跃,含蓄深沉,既朴素自然,又曲折有致。“每逢佳节倍思亲”千百年来,成为游子思念的名言,打动多少游子离人之心。

点评:主要考查了学生对古诗的理解 ,学生应该学会自己分析课文,学会从文中找答案。

19.课外阅读。

我的家乡——武进市,有一种“专利特产”——蒿笋。它有一个奇怪的特性,就是它只产于江阴到丹阳之间沿长江的地段。过了这个地段,穿乡过村,也难于寻觅它的踪迹了。家乡流传着一个美丽的传说:当年王母娘娘下凡云游人间,来到我们这鱼米之乡时,看到这儿物产丰富,风景秀丽,人民善良,心里留恋不舍,离去时便把头上的银簪留在了江边。从此以后,这里就有了洁白美味的蒿笋。

每年初春,江边的芦苇刚刚发芽,蒿笋便随之探出了小脑袋,到了春夏之交,芦苇在河滩上织成青纱帐,蒿笋经过一个春天的生长,变得白白胖胖了。它们把身子隐藏在芦苇丛中,等待人们去采集。人们把新鲜的蒿笋剥去了一层外皮,便露出了里面洁白无瑕的笋芯,鲜嫩得仿佛吹弹可破——这便可以用来制作鲜美的菜肴了。

蒿笋的吃法很多,( )每种做法各有各的妙处,( )总少不了鲜、嫩、香、脆这四大特点。

这个季节,正值长江边上又一特产——籽虾上市的时候。于是,蒿笋烧籽虾也就成为家乡的一道名菜,人们形象地称之为“银条托金虾”。瞧,白嫩的蒿笋上托着鲜红金亮的籽虾,红白相间,看一眼就会使人心醉;扑鼻的浓香沁人心脾,仿佛渗入了每一个细胞,使人胃口大开,垂涎欲滴;夹一段放入口中,只那么轻轻一咬,随着“咔”的一声脆响,一股奇特的鲜味从舌尖渐渐扩散开来,一直鲜到心里。

蒿笋( )香浓味鲜,美味可口,( )有着很高的营养价值。它含有丰富的维生素A和多种微量元素,还有降低胆固醇、防止血管硬化的功效呢!

来吧,请到我的家乡来作客,勤劳淳朴的家乡人们一定会让您尝尝家乡的珍品——蒿笋!

(1)在文中的括号里填上合适的关联词语。

(2)写出下列词语的反义词。

美丽( ) 善良( ) 隐藏( )

(3)蒿笋生长在哪里?请用直线画出有关的句子。

_______________________________________________________________________________

(4)用蒿笋做的菜有哪些特点?

_______________________________________________________________________________

答案:(1)尽管……可是(或:虽然……但是……) 不但……而且

(2)美丽(丑陋) 善良(凶狠) 隐藏(暴露)

(3)它有一个奇怪的特性,就是它只产于江阴到丹阳之间沿长江的地段。

(4)用蒿笋做的菜的特点是鲜、嫩、香、脆。

知识点:课外拓展

解析:

分析:这类题目是考查学生的阅读理解能力。(1)蒿笋的吃法很多,( )每种做法各有各的妙处,( )总少不了鲜、嫩、香、脆四大特点。从这句话看来是表示转折的,所以选虽然……但是……;蒿笋( )香浓味鲜,美味可口,( )有着很高的营养价值。这个是表示递进的所以不但……而且(2)隐藏:蓄积深藏未露。(3)从文中的开头就可以找到,所以这样的题目必须紧密结合文章去理解。(4)在文章的第四自然段,我们就可以明显的看出,是写高笋的特点。

点评:这篇文章内容比较简单容易理解,所有的题目都离不开文章,从里面都可以找到答案。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 2 页 (共 11 页) 版权所有@21世纪教育网

人教版语文四年级上册第六组第20课《古诗两首》同步训练

1.给下列字注音。

( ) ( ) ( ) ( )

孟 辞 陵 浩

答案:mèng cí líng hào

知识点:识记生字

解析:

分析:考查学生对汉字的掌握,应注意正确标调。辞:告别:告~。~诀。~行。~世。~别;不接受,请求离去:~职。~呈;躲避,推托:不~辛苦。~让。~谢。推~;解雇:~退;优美的语言:~藻。修~;讲话;告诉:“请~于军”;文体的一种:~赋。陶渊明《归去来兮~》。

点评:大多数学生都是在易混字方面出现错误,应理解词语的意思。

2.比一比,组词。

维( ) 孤( ) 浩( ) 陵( )

唯( ) 狐( ) 皓( ) 凌( )

答案:维(维多利亚) 唯(唯一 唯心) 孤(孤独 孤身) 狐(狐狸 狐皮)

浩(浩荡 浩瀚) 皓(皓月 ) 陵(陵庙 陵园) 凌(凌然 )

知识点:形近字组词

解析:

分析:辨析形近字要注意它们的形旁的细微差别,组词时可以根据它们形旁的不同加以辨别组词。

点评:辨析形近字的方法很多,其中一种是:利用形声字的特点,进行辨析。形声字是由表义的形旁和表音的声旁组成。它是一个各部分相互联系、制约、依赖的整体。在辨析这一类字形时,只要抓住形旁加以分析,运用迁移规律进行识记,那么,无论是字义还是字形,学生都能比较准确地理解和把握,并能举一反三,触类旁通,从面收到事半功倍的教学效果。本题几组形近字都可以用这种方法。

3.我会查字典。

(1)“辞”字的音序是( ),组词是( )。、

(2)“君”字的音序是( ),组词是( )。

(3)“舍”字的音序是( ),组词是( )。

答案:(1)J 辞别 (2)H 君子 (3)F 舍不得

知识点:字的识记

解析:

分析: (1)“辞”:辞:告别:告~。~诀。~行。~世。~别;不接受,请求离去:~职。~呈;躲避,推托:不~辛苦。~让。~谢。推~;解雇:~退;优美的语言:~藻。修~;讲话;告诉:“请~于军”;文体的一种:~赋。陶渊明《归去来兮~》。(2)“君”:封建时代指帝王、诸侯等:~主。~子(a.旧指贵族、统治者及其代言人;b.指品行好的人,如“正人~~”)。~王。~上。国~。~权。~临。~侧;古代的封号:商~。平原~。信陵~。长安~;对对方的尊称:张~。诸~。

点评:只要我们准确的记住这三个汉字,我们很快的就能找到答案。

4.读拼音,写词语。

yī zhāo yī xī zhāo qì péng bó

( ) ( )

shě jǐ wèi rén gào cí

( ) ( )

答案:一朝一夕 朝气蓬勃 舍己为人 告辞

知识点:拼读生字

解析:

分析:主要考查学生识记汉字的情况,学生容易把“朝气蓬勃”的“蓬”写成 “篷”。朝气蓬勃:朝气:早上的空气,引伸为新生向上,努力进取的气象;蓬勃:旺盛的样子。形容充满了生命和活力。学生还要注意“舍己为人”的“己”与“已”的区分。

点评:对于学生易出现错误的词语,教师应重点强调,这样能更好的熟记汉字。

5.判断,对的在后面括号里打“√”,错的打“×”。

(1)李白是唐朝诗人。( )

(2)黄鹤楼在今湖南长沙。( )

(3)“故人”是指故乡、家乡的客人。( )

(4)《送元二使安西》的作者是宋朝的王维。( )

答案:(1)√(2)√(3)√(4)×

知识点:判断

解析:

分析:《送元二使安西》是王维非常著名的一首送别诗,曾被谱曲传唱,称为“阳关三叠”。诗中把深沉的情感融入平淡的话语中,更增添了感人的力量,成为千古传诵的名句。这首诗所描写的是一种最有普遍性的离别。它没有特殊的背景,而自有深挚的惜别之情,这就使它适合于绝大多数离筵别席演唱,后来编入乐府,成为最流行、传唱最久的歌曲。

点评:考查学生对古诗概况的理解,应熟记古诗的内容。

6.写出下面句子的歇后语。

猪八戒照镜子( )

徐悲鸿的马( )

老虎屁股( )

答案:目中无人 一窍不通 又圆又滑

知识点:歇后语

解析:

分析:这类题目是主要考查了学生对歇后语的掌握。猪八戒照镜子,里外不是人:这是一句俗语,形容一个人处于尴尬两难的境地,做什么事情都被人指责。徐悲鸿的马,中看不中用

:看是徐悲鸿的马画的气势飞扬神采熠熠体现了马的精神不中用说的是这种马并不是现实中的马。老虎屁股,摸不得:是指猫科动物的回转速度特别快,如果你从后面攻击它,还没碰到,它一个回转,就把你扑在爪子下了。

点评:平时应注意歇后语的积累,理解歇后语的本意,很容易找到答案。

7.照样子换部首,组新字。

例:汪——旺

唯——( ) 辞——( ) 鹤——( )

陵——( ) 峭——( ) 梯——( )

答案:惟 梓 鸡 凌 悄 递

知识点:换偏旁

解析:

分析:本题是考查学生对汉字的识记能力,并掌握汉字的偏旁,这几个字的偏旁都比较容易找到,“唯”去掉偏旁后不是独立的一部分,这个可以换成“维”“惟”很多这样的字。“辞”去掉偏旁后是独立的一部分,这个可以换成“梓”很多这样的字。其他几组去掉偏旁后还是独立的一部分,这类比较容易书写。

点评:考查学生对汉字的识记,我们可以首先去掉偏旁,在采用试着加偏旁的方法,书写正确的答案。

8.解释画线字的意思。

(1)孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

__________________________________

(2)劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

__________________________________

答案:(1)只 (2)完

知识点:理解句意

解析:

分析:孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。:孤船的帆影渐渐远去消失在碧空的尽头,只看见长江浩浩荡荡地向天边流去。劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人:希望朋友你再喝一杯酒,出了关就没有朋友了。

点评:主要考查了学生对字义的理解,学生应该首先理解词语的意思。

9.翻译下列句子。

(1)故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

_______________________________________________________________________________

(2)渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

_______________________________________________________________________________

答案:(1)老朋友向我频频挥手,告别了黄鹤楼,在这柳絮如烟、繁花似锦的阳春三月去扬州远游。友人的孤船帆影渐渐地远去,消失在碧空的尽头,只看见长江浩浩荡荡地向着天边奔流。

(2)清晨的微雨湿润了渭城地面的灰尘,盖有青瓦的旅舍映衬柳树的枝叶显得格外新鲜。我真诚地劝你再干一杯,西出阳关后就再也没有原来知心的朋友。

知识点:理解句意

解析:

分析:这类题目相对简单一些,只要对古诗的句意背诵熟练,很容易找到答案的。(1)老朋友向我频频挥手,告别了黄鹤楼,在这柳絮如烟、繁花似锦的阳春三月去扬州远游。友人的孤船帆影渐渐地远去,消失在碧空的尽头,只看见长江浩浩荡荡地向着天边奔流。(2)清晨的微雨湿润了渭城地面的灰尘,盖有青瓦的旅舍映衬柳树的枝叶显得格外新鲜。我真诚地劝你再干一杯,西出阳关后就再也没有原来知心的朋友。

点评:主要考查你对辨析解释词义,翻译句子等考点的理解。

10.比较下列句中画线字的意思。

忽闻岸上踏歌声。( )

我闻到了一股香味。( )

你听到了什么新闻。( )

孤帆远影碧空尽。( )

敌人已经到了山穷水尽的地步。( )

答案:听见 用鼻子嗅到 消息 全 达到极端

知识点:理解字义

解析:

分析:忽闻岸上踏歌声:忽然闻见岸边的歌声。山穷水尽:山和水都到了尽头。比喻无路可走陷入绝境。孤帆远影碧空尽。:茫茫一片江水,一眼望不到尽头,能够看见的,唯有那消失在蓝天下渐行渐远的一叶孤帆。 尽:消失,远去的意思。

点评:考查学生对诗句中字义的理解,学生首先熟记古诗的理解。

11.修改病句。

(1)他的意见基本上是完全正确的。

__________________________________________________________

(2)王林穿着一件灰色上衣,一顶帽子

__________________________________________________________

答案:(1)他的意见基本上是正确的。 (2)王林穿着一件灰色上衣,戴着一顶帽子。

知识点:修改病句

解析:

分析:这类题目是考查学生对修改病句的掌握。(1)基本上和完全表达的意思矛盾,应去掉一个(2)穿着是来修饰一件上衣的,而帽子是用来戴的所以应加上戴着一顶帽子。

点评:学生掌握修改病句的方法,就很容易找到答案。

12.我会给画线的字,选择正确的读音。

(1)黄鹤楼送孟浩然之广陵 ( )

①是的

②去,到

(2)劝君更尽一杯酒。 ( )

①再,重

②越发,愈加

答案:(1)② (2)①

知识点:理解字义

解析:

分析:(1)黄鹤楼送孟浩然之广陵:黄鹤楼:故址在今湖北武汉市武昌蛇山的黄鹄矶上,传说有神仙在此乘黄鹤而去,故称黄鹤楼。孟浩然:李白的朋友。之:往。广陵:即扬州。(2)劝君更尽一杯酒:希望朋友你再喝一杯酒。

点评:考查学生对诗句中字义的理解,学生首先熟记古诗的理解。

13.填一填。

(1)山中无老虎,( )。

(2)人往高处走,( )。

(3)不怕一万( )

答案:(1)猴子称大王 (2)水往低处流 (3)就怕万一

知识点:谚语

解析:

分析:本题是要主要考查了学生对谚语的掌握,学生平时应注意积累。山中无老虎,猴子称大王:意为掌实权、耍威风的人不在了,原本没实权的人就威风起来。人往高处走,水往低处流:“人往高处走,水往低处流”是一句俗语,前一句“人往高处走”是表示人的志向和追求,人的本性是向上的,是要优于同类人并不断提升自己的。“水往低处流”是一种自然客观规律。在重力的作用下,水会自然往下流的。这是一句励志的话,是说人要是不努力、不奋斗就会像水一样只能往下流了。不怕一万,就怕万一:一万"字面意思就是说一件事有一万倍发生的几率,"万一"字面意思是一件事有万分之一发生的几率。整句话的意思就是一件事情即使发生的几率不大,却又有发生的可能,必须做好防范。

点评:学生应注意谚语的积累,学生很容易找到答案。

14.照样子,写词语。

(1)开心开心

____________ ____________ ____________

(2)马马虎虎

____________ ____________ ____________

答案:火红火红 碧绿碧绿 紫红紫红

干干净净 高高兴兴 明明白白

知识点:叠词

解析:

分析:这类题目是考查学生对叠词的掌握情况。(1)ABAB式的词语 (2)AABB式的词语这类的词语平时积累的丰富,容易找到答案。

点评:只要注意词语的积累,很快就能找到答案了。

15.我会选。

(1)霜叶红于二月花 ( ) (2)草色遥看近却无( )

(3)映日红花别样红( ) (4)千树万树梨花开( )

A.赤日炎炎 B.鸟语花香 C.粉妆玉砌 C.枫叶似火

答案:(1)枫叶似火(2)粉妆玉砌(3)赤日炎炎(4)鸟语花香

识点:诗句的理解

解析:

分析:(1)霜叶红于二月花:指的是秋天,秋天才会有枫叶。(2)草色遥看近却无:指的是冬天,冬天才会呈现一片白色。粉妆玉砌:用白粉装饰,用白玉砌成。形容雪景及人皮肤白嫩

(3)映日红花别样红:指的是夏天,夏天天气很热。(4)千树万树梨花开:指的是春天,春天柳绿花红,鸟语花香。

点评:主要考查了学生对诗句的理解,与成语搭配。

16.造句。

(1)虽然……却……_____________________________________________________________________

(2)既……又……_____________________________________________________________________

答案:(1)虽然天很冷但他却坚持走路上学。(2)既能美化环境,又能提醒大家要爱护环境。

知识点:关联词

解析:

分析:这类题目是主要考查了学生对关联词的掌握情况。(1)虽然……却……表示转折的意思(2)既……又……表示递进的意思。

点评:应了解关联词的用法和表达的方法,很容易找到答案。

17.课内阅读。

孤帆远影碧空尽,唯见见长江天际流。

(1)描绘了一幅怎样的图景。

_______________________________________________________________________________

(2)这首诗表达了作者怎样的情感。

_______________________________________________________________________________

答案:(1)孤帆远影碧空尽”借景 ( http: / / www. / s q=%E5%80%9F%E6%99%AF&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank )写情,不仅写出了友人所乘船孑然远逝的情景,而且写出诗人凭栏目送的情景,此刻,诗人伫立在黄鹤楼 ( http: / / www. / s q=%E9%BB%84%E9%B9%A4%E6%A5%BC&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank )上,久久地注视着那渐行渐远,以致于消失在茫茫水天相接 ( http: / / www. / s q=%E6%B0%B4%E5%A4%A9%E7%9B%B8%E6%8E%A5&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank )之处的一片孤帆,他的心早已随船而去了。寄寓了诗人多少惜别之情啊!“唯见长江天际流”紧承上句,写出诗人在帆影消失后的感受。友人毕竟离去了,因此,望着浩渺的江水,诗人心中怅然若失,“唯见”一词把这种感受刻划的淋漓尽致。

(2)对朋友的依依惜别

知识点:巩固课文知识

解析:

分析:原诗中是借景抒情 ( http: / / www. / s q=%E5%80%9F%E6%99%AF%E6%8A%92%E6%83%85&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank ),李白 ( http: / / www. / s q=%E6%9D%8E%E7%99%BD&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank )一直把朋友送上船,船已经扬帆而去,而他还在江边目送远去的风帆。李白的目光望着帆影,一直看到帆影逐渐模糊,消失在碧空的尽头,表现出目送时间之长。帆影已经消逝了,然而李白还在翘首凝望,这才注意到一江春水,在浩浩荡荡地流向远远的水天交接之处。“唯见长江天际流 ( http: / / www. / s q=%E5%94%AF%E8%A7%81%E9%95%BF%E6%B1%9F%E5%A4%A9%E9%99%85%E6%B5%81&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank )”,是眼前景象,但又不是单纯写景。李白对朋友的一片深情,李白的向往,正体现在这富有诗意的神驰目注之中。诗人的心潮起伏,正像浩浩东去的一江春水。

点评:主要考查了学生对古诗的全面了解,掌握古诗的主旨大意。

18.快乐阅读。

九月九日忆山东兄弟

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

(1)诗人身在外乡有怎样的感受?

_______________________________________________________________________________

(2)这首诗表达了作者怎样的思想情感?

_______________________________________________________________________________

答案(1)孤独凄然 (2)思念亲人

知识点:课外延伸

解析:

分析:诗写游子思乡怀亲。诗人一开头便紧急切题,写异乡异土生活的孤独凄然,因而时时怀乡思人,遇到佳节良辰,思念倍加。接着诗一跃而写远在家乡的兄弟,按照重阳的风俗而登高时,也在怀念自己。诗意反复跳跃,含蓄深沉,既朴素自然,又曲折有致。“每逢佳节倍思亲”千百年来,成为游子思念的名言,打动多少游子离人之心。

点评:主要考查了学生对古诗的理解 ,学生应该学会自己分析课文,学会从文中找答案。

19.课外阅读。

我的家乡——武进市,有一种“专利特产”——蒿笋。它有一个奇怪的特性,就是它只产于江阴到丹阳之间沿长江的地段。过了这个地段,穿乡过村,也难于寻觅它的踪迹了。家乡流传着一个美丽的传说:当年王母娘娘下凡云游人间,来到我们这鱼米之乡时,看到这儿物产丰富,风景秀丽,人民善良,心里留恋不舍,离去时便把头上的银簪留在了江边。从此以后,这里就有了洁白美味的蒿笋。

每年初春,江边的芦苇刚刚发芽,蒿笋便随之探出了小脑袋,到了春夏之交,芦苇在河滩上织成青纱帐,蒿笋经过一个春天的生长,变得白白胖胖了。它们把身子隐藏在芦苇丛中,等待人们去采集。人们把新鲜的蒿笋剥去了一层外皮,便露出了里面洁白无瑕的笋芯,鲜嫩得仿佛吹弹可破——这便可以用来制作鲜美的菜肴了。

蒿笋的吃法很多,( )每种做法各有各的妙处,( )总少不了鲜、嫩、香、脆这四大特点。

这个季节,正值长江边上又一特产——籽虾上市的时候。于是,蒿笋烧籽虾也就成为家乡的一道名菜,人们形象地称之为“银条托金虾”。瞧,白嫩的蒿笋上托着鲜红金亮的籽虾,红白相间,看一眼就会使人心醉;扑鼻的浓香沁人心脾,仿佛渗入了每一个细胞,使人胃口大开,垂涎欲滴;夹一段放入口中,只那么轻轻一咬,随着“咔”的一声脆响,一股奇特的鲜味从舌尖渐渐扩散开来,一直鲜到心里。

蒿笋( )香浓味鲜,美味可口,( )有着很高的营养价值。它含有丰富的维生素A和多种微量元素,还有降低胆固醇、防止血管硬化的功效呢!

来吧,请到我的家乡来作客,勤劳淳朴的家乡人们一定会让您尝尝家乡的珍品——蒿笋!

(1)在文中的括号里填上合适的关联词语。

(2)写出下列词语的反义词。

美丽( ) 善良( ) 隐藏( )

(3)蒿笋生长在哪里?请用直线画出有关的句子。

_______________________________________________________________________________

(4)用蒿笋做的菜有哪些特点?

_______________________________________________________________________________

答案:(1)尽管……可是(或:虽然……但是……) 不但……而且

(2)美丽(丑陋) 善良(凶狠) 隐藏(暴露)

(3)它有一个奇怪的特性,就是它只产于江阴到丹阳之间沿长江的地段。

(4)用蒿笋做的菜的特点是鲜、嫩、香、脆。

知识点:课外拓展

解析:

分析:这类题目是考查学生的阅读理解能力。(1)蒿笋的吃法很多,( )每种做法各有各的妙处,( )总少不了鲜、嫩、香、脆四大特点。从这句话看来是表示转折的,所以选虽然……但是……;蒿笋( )香浓味鲜,美味可口,( )有着很高的营养价值。这个是表示递进的所以不但……而且(2)隐藏:蓄积深藏未露。(3)从文中的开头就可以找到,所以这样的题目必须紧密结合文章去理解。(4)在文章的第四自然段,我们就可以明显的看出,是写高笋的特点。

点评:这篇文章内容比较简单容易理解,所有的题目都离不开文章,从里面都可以找到答案。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 2 页 (共 11 页) 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一组

- 1 观潮

- 2 雅鲁藏布大峡谷

- 3 鸟的天堂

- 4 火烧云

- 第二组

- 5 古诗两首

- 6 爬山虎的脚

- 7 蟋蟀的住宅

- 8 世界地图引出的发现

- 第三组

- 9 巨人的花园

- 10 幸福是什么

- 11 去年的树

- 12 小木偶的故事

- 第四组

- 13 白鹅

- 14 白公鹅

- 15 猫

- 16 母鸡

- 第五组

- 17 长城

- 18 颐和园

- 19 秦兵马俑

- 第六组

- 20 古诗两首

- 21 搭石

- 22 跨越海峡的生命桥

- 23 卡罗纳

- 24 给予是快乐的

- 第七组

- 25 为中华之崛起而读书

- 26 那片绿绿的爬山虎

- 27 乌塔

- 28* 尺有所短 寸有所长

- 第八组

- 29 呼风唤雨的世纪

- 30* 电脑住宅

- 31 飞向蓝天的恐龙

- 32 飞船上的特殊乘客

- 选读课文

- 1 延安,我把你追寻

- 2 五彩池

- 3 小青石

- 4 麻雀

- 5 迷人的张家界

- 6 一个苹果

- 7 真实的高度

- 8 人造发光植物