福建省宁德市2023-2024学年七年级上学期期末质量监测历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 福建省宁德市2023-2024学年七年级上学期期末质量监测历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 895.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-08 09:22:53 | ||

图片预览

文档简介

福建省宁德市2023-2024学年七年级上学期期末质量监测历史试卷

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

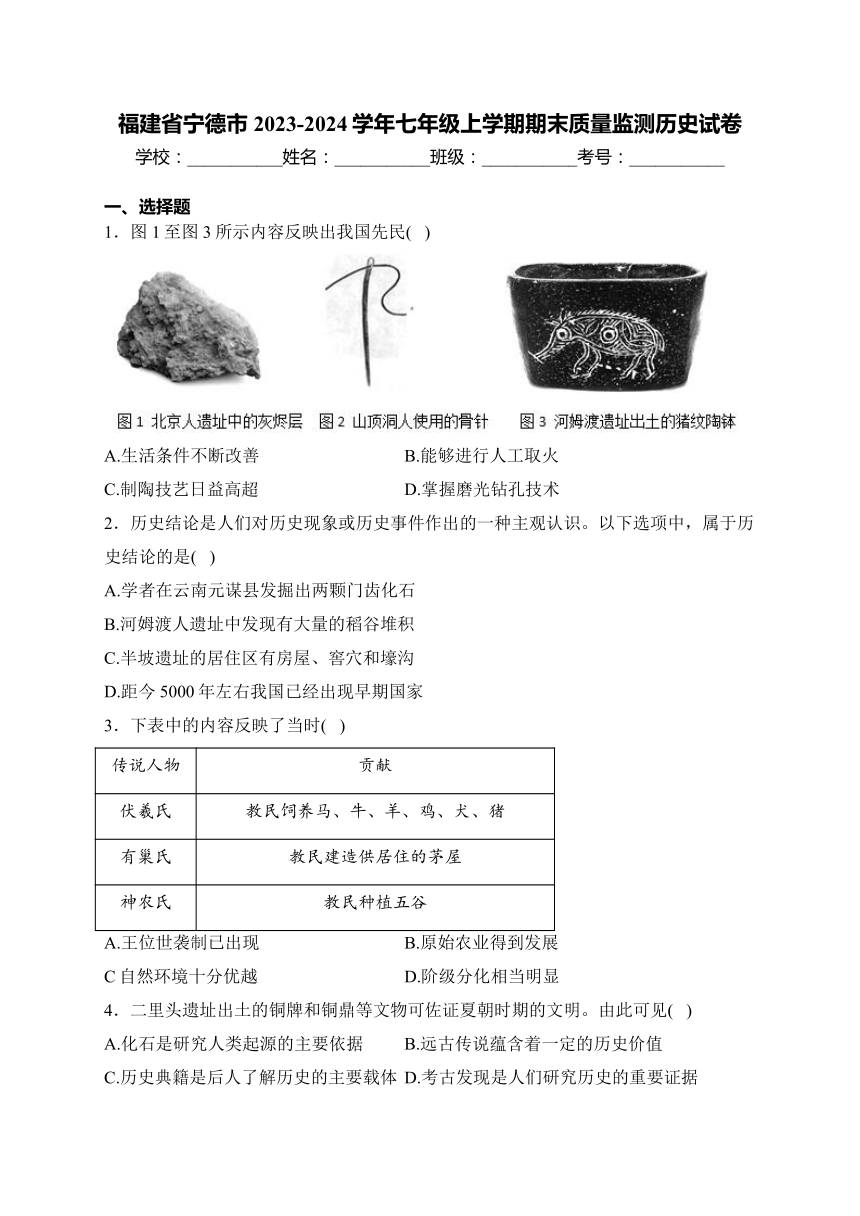

1.图1至图3所示内容反映出我国先民( )

A.生活条件不断改善 B.能够进行人工取火

C.制陶技艺日益高超 D.掌握磨光钻孔技术

2.历史结论是人们对历史现象或历史事件作出的一种主观认识。以下选项中,属于历史结论的是( )

A.学者在云南元谋县发掘出两颗门齿化石

B.河姆渡人遗址中发现有大量的稻谷堆积

C.半坡遗址的居住区有房屋、窖穴和壕沟

D.距今5000年左右我国已经出现早期国家

3.下表中的内容反映了当时( )

传说人物 贡献

伏羲氏 教民饲养马、牛、羊、鸡、犬、猪

有巢氏 教民建造供居住的茅屋

神农氏 教民种植五谷

A.王位世袭制已出现 B.原始农业得到发展

C自然环境十分优越 D.阶级分化相当明显

4.二里头遗址出土的铜牌和铜鼎等文物可佐证夏朝时期的文明。由此可见( )

A.化石是研究人类起源的主要依据 B.远古传说蕴含着一定的历史价值

C.历史典籍是后人了解历史的主要载体 D.考古发现是人们研究历史的重要证据

5.周初,天子将商民七族和朝歌一带封赐给武王弟康叔,建立诸侯国——卫国。据此可知,西周分封的主要内容是( )

A.赐予钱财 B.册封爵位 C.赏赐田宅 D.授民授疆土

6.“秦晋之好”“退避三舍”“问鼎中原”“卧薪尝胆”等成语的典故都发生于( )

A.商朝时期 B.西周时期 C.春秋时期 D.战国时期

7.下图所示的是秦汉时期的货币,货币中的文字展现了各自的( )

A.形制 B.面值 C.铸造材料 D.使用范围

8.《史记》记载,陈胜、吴广等人在前往渔阳戍边途中为大雨所阻,按律当斩,情急之下,揭竿而起。这记述的是大泽乡起义的( )

A.原因 B.经过 C.结果 D.意义

9.刘邦在楚汉之争中战胜项羽,于公元前202年建立汉朝,史称西汉。按世纪纪年法来表述,当时应属于( )

A.公元前3世纪初 B.公元前3世纪末 C.公元前2世纪初 D.公元前2世纪末

10.《剑桥中国史》中写道:汉文帝是一个重视减轻人民负担、且为公众利益克制自己欲望的皇帝。该书如此评价主要是因为汉文帝( )

A.勤俭爱民 B.重用外戚 C.罢黜百家 D.北击匈奴

11.汉初,诸侯国的封地“多者百余城,少者乃三四十县”。到了汉武帝时,封地越来越小,诸侯的权势也越来越弱。造成这些变化的主要原因是( )

A.郡县制的建立 B.文景之治的影响 C.推恩令的实施 D.农民起义的打击

12.下图是在新疆地区发现的两枚汉代印章。它表明当时中央政府( )

A.在新疆地区推行和亲政策 B.重视新疆地区的农业垦殖

C.派大量军队巩固新疆边防 D.对新疆地区实行行政管辖

13.史载,汉光武帝曾下诏规定“田租三十税一”,并多次下令减轻刑罚。其旨在( )

A.巩固统治 B.抑制土地兼并 C.澄清吏治 D.发展海外贸易

14.东汉末年,道教在民间兴起。其兴起的社会背景是( )

A.国家统一,经济繁荣 B.社会动荡,民生疾苦

C.朝代更迭,军备松弛 D.丝路畅通,交流频繁

15.“三顾茅庐”“借东风”“七擒孟获”“空城计”,这些家喻户晓的故事,都与我国古代一位杰出的政治家、军事家有关。这位杰出人物是( )

A.曹操 B.周瑜 C.诸葛亮 D.孙权

16.左图到右图反映的历史发展趋势是( )

A.社会从残破走向繁荣昌盛 B.经济重心从北方转移到了南方

C.国家从州郡割据到局部统一 D.人口从中原地区迁往长江流域

17.230年,孙权派将军卫温率领万人船队到达夷洲。这一史事( )

A.推动了三国鼎立局面的形成 B.缩小了南北方经济的差距

C.促进了北方少数民族的内迁 D.加强了大陆与台湾的联系

18.“清明下种,谷雨插秧”“立夏前后,种瓜种豆”“寒露收山楂,霜降刨地瓜”,以上谚语反映( )

A.我国最早种植水稻和粟 B.边疆地区得到充分开发

C.农历节气指导农事活动 D.农产品种植需因地制宜

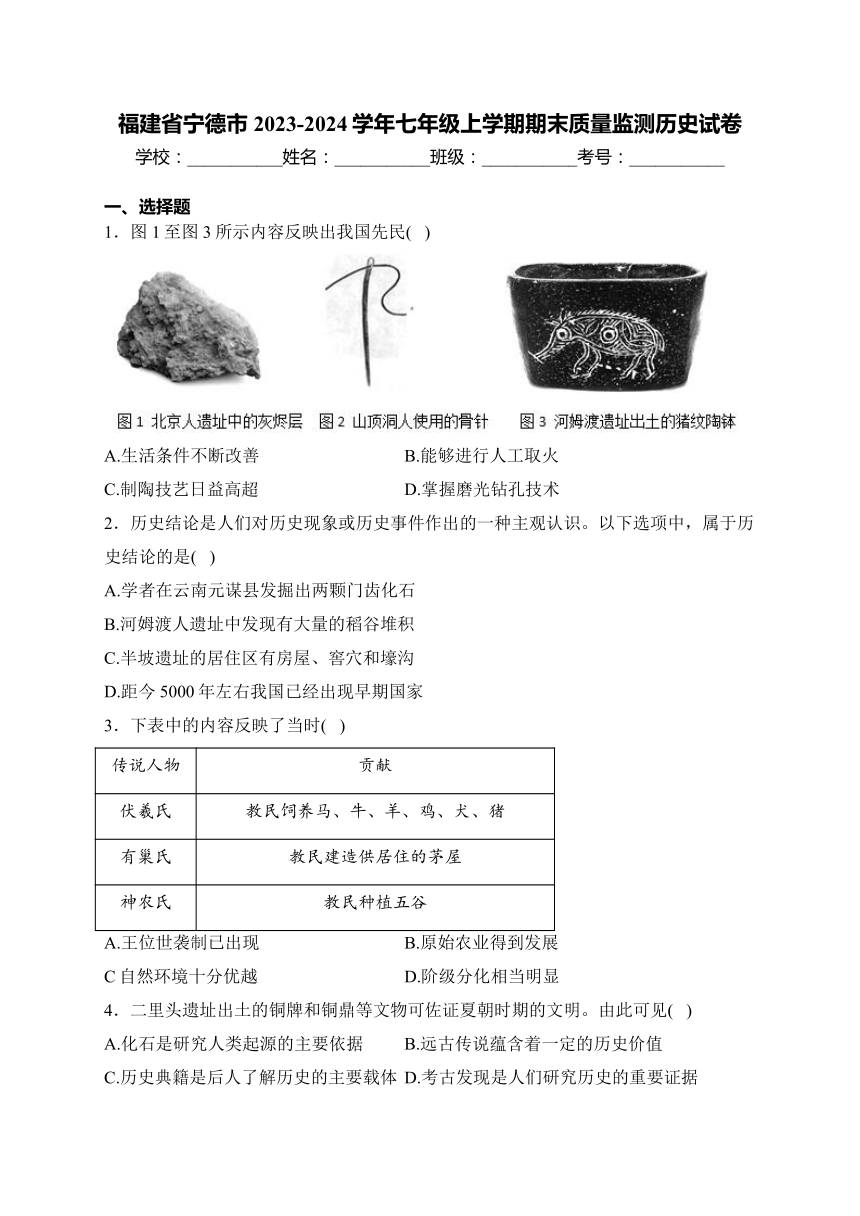

19.据下图所示年代轴可知,西晋王朝( )

A.短暂统一 B.偏安东南 C.宦官专权 D.政治清明

20.原本落后的江南地区,在东晋南朝时,修建了许多水利工程,开垦了大片良田,施用粪肥,普遍实行麦稻兼作。这说明当时江南地区( )

A.成为全国经济中心 B.农业经济发展较快

C.已经开展多种经营 D.人口有了明显扩充

二、材料题

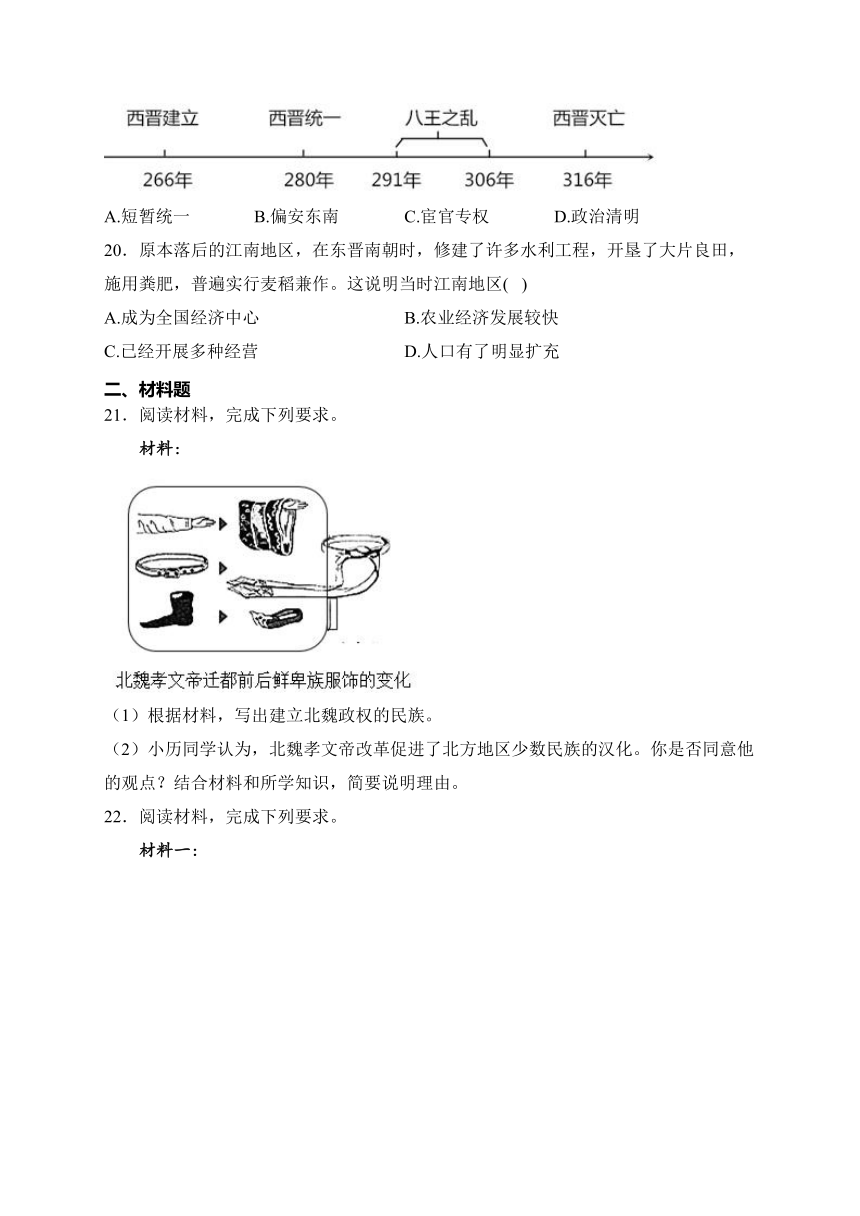

21.阅读材料,完成下列要求。

材料:

(1)根据材料,写出建立北魏政权的民族。

(2)小历同学认为,北魏孝文帝改革促进了北方地区少数民族的汉化。你是否同意他的观点?结合材料和所学知识,简要说明理由。

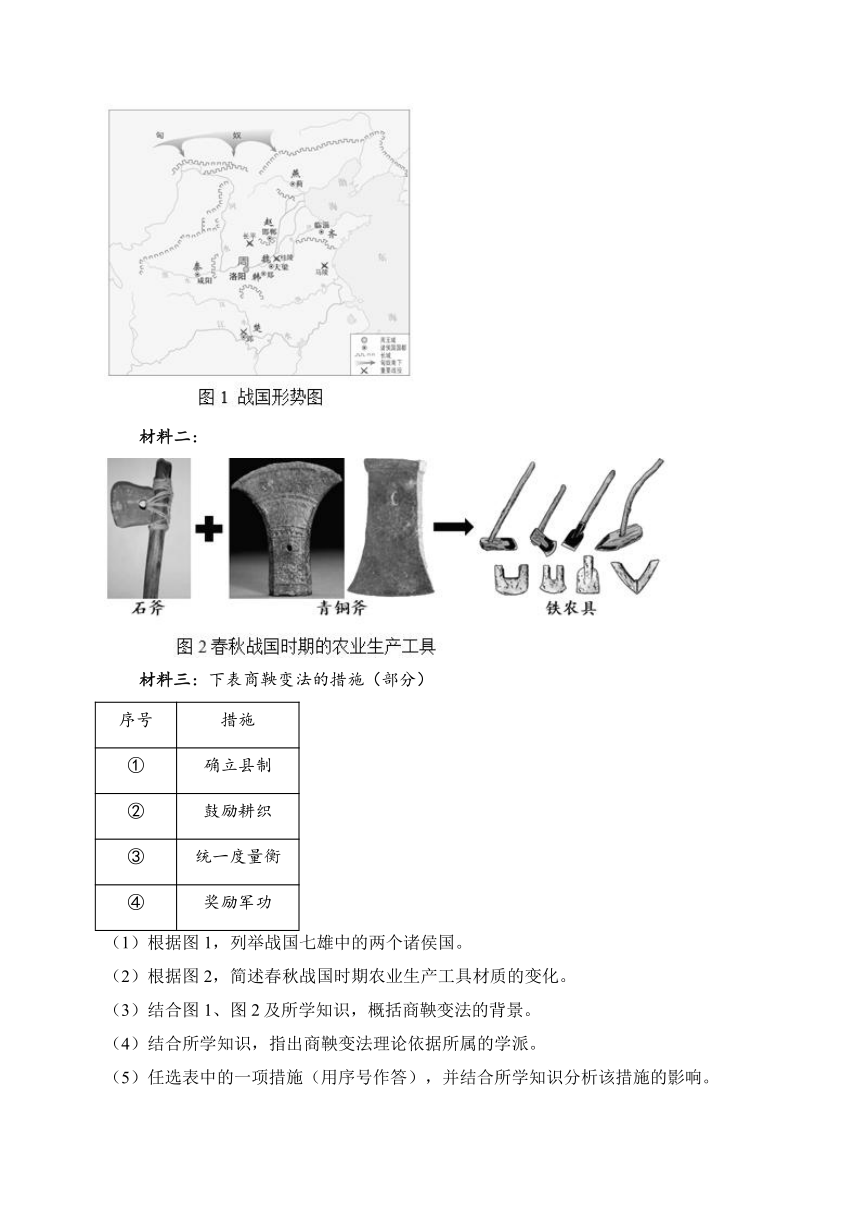

22.阅读材料,完成下列要求。

材料一:

材料二:

材料三:下表商鞅变法的措施(部分)

序号 措施

① 确立县制

② 鼓励耕织

③ 统一度量衡

④ 奖励军功

(1)根据图1,列举战国七雄中的两个诸侯国。

(2)根据图2,简述春秋战国时期农业生产工具材质的变化。

(3)结合图1、图2及所学知识,概括商鞅变法的背景。

(4)结合所学知识,指出商鞅变法理论依据所属的学派。

(5)任选表中的一项措施(用序号作答),并结合所学知识分析该措施的影响。

23.探究性学习是一种实用的学习方法。按题目要求探究下列问题。

【遗址证史】

材料一:在陕西西安临潼东边的骊山北麓出土的秦始皇陵兵马俑是一支全副武装的巨大兵马俑群,从总体上看,有一种大军压境的磅礴气势,给人产生一种强烈的震撼,一种无坚不摧,横行天下的巨大力量。如图1所示。

——摘编自徐建融《中国美术史》等

(1)根据材料一,指出秦“兵马俑”出土的省份,并结合所学知识说明秦“兵马俑”体现出的时代特征。

【图片说史】

材料二:

图2所示是一幅敦煌佛教壁画,图中间有一榜题,榜题右侧为一帝王骑在马上,后随臣属八人,或持曲柄华盖,或引马于前,或随从于后。榜题左侧,一人双手持笏跪拜辞别帝王,其后有二从者,持双节立于后,再后为四匹马及一马夫,马背上驮着行装物品及丝质物等。

——摘编自《顶尖课课练·中国历史七年级上册》

(2)从图2中找出帝王的位置(用序号作答),并根据材料二提取两条历史信息。

【方法总结】

(3)综合以上问题的解答,总结赏析历史文物的两个角度。

三、论述题

24.阅读材料,完成下列要求。

材料:

从下列观点中选定一个观点,提取以上图片中与所选观点相对应的两幅图片,并结合所选图片反映的历史信息和所学的另一个史事加以论述。[要求:选定观点与提取图片(都用序号作答);论述时,史论结合、条理清楚]

观点1:中华优秀传统文化异彩纷呈。

观点2:我国古代先民富有智慧和创造力

观点3:中国汉字书写与书法艺术历史悠久。

参考答案

1.答案:A

解析:依据图片及所学可知,北京人会使用火,山顶洞人掌握磨光钻孔技术,能够自己制作骨针,河姆渡人会烧制精美的陶器,这些都说明了我国先民生活条件不断改善,A项正确;图一说明北京人已经学会使用火,还会长时间保存火种,而山顶洞人能够进行人工取火,排除B项;图三说明河姆渡人制陶技艺高超,图二说明山顶洞人掌握磨光钻孔技术,CD三项表述比较片面,不符合题意,排除CD项。故选A项。

2.答案:D

解析:历史结论是人们对历史现象或历史事件作出的一种主观认识。在给出的选项中,只有D选项“距今5000年左右我国已经出现早期国家”是人们对历史现象或历史事件作出的一种主观认识,因此属于历史结论。而其他选项都是对历史事实的客观描述,不属于历史结论。所以,正确答案是D。

3.答案:B

解析:根据表格材料“教民饲养马、牛、羊、鸡、犬、猪”、“教民种植五谷”等和所学可知,材料反映出当时原始农业得到发展,B项正确;夏朝出现王位世袭制,与材料无关,排除A项;材料未反映出自然环境十分优越,排除C项;阶级分化在材料中没有涉及,排除D项。故选B项。

4.答案:D

解析:根据材料“二里头遗址出土的铜牌和铜鼎等文物可佐证夏朝时期的文明”可知,考古发现的文物是历史上人类活动遗留下来的具有历史、艺术、科学价值的物质遗存,他们生动形象地反映了历史的真实情况,为人类探究历史尤其是了解史前社会历史提供了重要证据,说明考古发现是人们研究历史的重要证据,D项正确;化石是存留在岩石中的古生物遗体、遗物或遗迹,最常见的是骨头与贝壳等,材料内容没有涉及化石,排除A项;远古传说蕴含着一定的历史价值,但材料内容没有涉及远古传说,排除B项;历史典籍是后人了解历史的主要载体,但材料中铜牌和铜鼎都不属于历史典籍,排除C项。故选D项。

5.答案:D

解析:依据题干信息结合所学可知,西周时期,周天子把土地和平民、奴隶分给亲属和功臣等,封他们为诸侯,即“授民授疆土”,诸侯必须服从周天子命令,并承担相应的义务,D项正确;赐予钱财并不是分封制主要内容,排除A项;天子把土地和平民、奴隶分给亲属和功臣等,封他们为诸侯,排除B项;赏赐田宅并不是分封制的主要内容,排除C项。故选D项。

6.答案:C

解析:根据所学知识可知,“退避三舍”、“卧薪尝胆”、“问鼎中原”等都是春秋争霸中留下的成语,集中体现了春秋时期王室衰微,诸侯争霸不断的社会特点,C项正确;商朝时期出现甲骨文、青铜器达到鼎盛,排除N项;西周时期实行分封制,加强了对地方的管理,排除B项;战国时期的时代特征是“兼井战争”,出现“纸上谈兵”、“围魏救赵”等,排除D项。故选C项。

7.答案:B

解析:依据图片可以看出,货币上的文字一个是半两,一个是五铢,它们都是重量单位,展现了面值,B项正确;秦汉货币外表形状都是圆形方孔钱,与文字无关排除A项;秦汉货币文字未显示铸造材料,排除C项;秦汉货币全国通用,与货币上显示汉字无关,排除D项。故选B项。

8.答案:A

解析:依据题干结合所学可知,公元前209年,有900多个农民被征发去渔阳戍守长城,他们走到大泽乡时遇上大雨,道路泥泞,无法前行,不能按期到达,按照秦律戍守误期要被处死,情急之下,陈胜、吴广发动起义,因此题干叙述的是大泽乡起义的直接原因,A项正确;题目没有叙述大泽乡起义的经过,排除B项;大泽乡起义的结果是失败,题干没有涉及,排除C项;大泽乡起义的意义是沉重打击了秦朝统治,揭开了秦未农民起义的序幕,是中国历史上第一次大规模的农民起义,题干材料没有体现,排除D项。故选A项。

9.答案:B

解析:结合所学知识可知,每百年为一个世纪,一个年代等于10年,一般认为一个世纪的前30年为年代初期,一个世纪的后30年为年代末期,绝对值大于99年的时间,换算成世纪的方法,是将这个年份的百位(或百千位)上的数字加1,因为公元前的时间数越小离现在越近,因而公元前202年属公元前3世纪末,B项正确;经上述分析,将“公元前202年”用世纪纪年方式表述为公元前3世纪末,而不是公元前3世纪初、公元前2世纪初、公元前2世纪末,排除ACD项。故选B项,

10.答案:A

解析:依据题干信息并结合所学可知,汉文帝在位期间,以勤俭治国著称,他注重减轻百姓的负担,实行轻徭薄赋,推行节俭,A项正确;题干信息并未涉及汉文帝重用外戚,排除B项;汉武帝时期实行了“罢黜百家,独尊儒术”的政策,强化了中央集权,排除C项;汉文帝在位期间,确实面临匈奴的威胁,他也采取军事行动来应对匈奴的侵扰,但这并不是《剑桥中国史》评价他的主要原因,排除D项。故选A项。

11.答案:C

解析:根据所学知识可知,汉武帝为了解决王国问题,颁布推恩令,削弱了诸侯王的势力,加强了中央集权,C项正确;郡县制之下没有诸侯,郡县制实在秦朝时期实行的,排除A项;文景之治的影响是使西汉经济得到恢复和发展,排除B项;农民起义的打击不符合史实,排除D项。故选C项。

12.答案:D

解析:根据题干信息“司禾府印(汉朝管理新疆屯田事务的官印),汉归义羌长印(汉朝投给西域羌族首领的印章)”,结合所学知识可知,公元前60年,西汉政府设立西域都护,标志着西域正式归属中央政权,其管辖范围包括今新疆及巴尔喀什湖以东、以南的广大地区。因此图片表明当时中央政府对新疆地区实行行政管辖,D项正确;在新疆地区推行和亲政策,图片内容无法体现,图片内容反映的是对新疆地区的管辖,排除A项;农业垦殖,与题干内容“汉归义羌长印(汉朝投给西域羌族首领的印章)”没有联系,排除B项;派大量军队巩固新疆边防,图片内容无法体现,图片内容反映的是对新疆地区的管辖,排除C项。故选D项。

13.答案:A

解析:依据所学知识可知,为了巩固统治,汉光武帝在位期间,多次下令减轻刑罚,下诏规定“田租三十税一”,减少税收,减轻人民的负担,A项正确;汉光武帝为抑制土地兼并采取的是度田制,排除B项;题干信息涉及减少税收和减轻刑罚,并未涉及澄清吏治,排除C项;宋朝大力发展海外贸易且本题干信息并未涉及发展海外贸易,排除D项。故选A项。

14.答案:B

解析:根据题干“东汉末年”和所学知识可知,由于东汉后期的朝政越来越腐败,时局动荡不安,社会上大批贫民流离失所,加上自然灾害频繁发生,极底苦难的人民需要寻找精神上的寄托,为道教的兴起提供了土壤,B项正确;东汉末年,国家走向分裂,民不聊生,排除A项;东汉末年时局动荡,但并未发生朝代更迭,排除C项;丝路畅通,交流频繁不符合道教兴起的背景,排除D项,故选B项。

15.答案:C

解析:根据所学可知,三顾茅庐指汉末刘备三次拜访诸葛亮,邀请他出山辅佐的故事;借东风的典故源于《三国演义》中描写的赤璧之战;七擒七纵指诸葛亮出兵南中,将当地酋长孟获捉住七次,放了七次,使他真正服输,不再与蜀汉为敌的故事;三国时期,司马懿率兵直逼西城,诸葛亮无兵迎敌,但沉着镇定,大开城门,自己在城楼上弹琴唱曲,司马懿怀疑设有埋伏,引兵退去,空城计源于此。由此可见,这些故事都与诸葛亮有关,C项正确;曹操是三国中曹魏政权的奠基人,周瑜是孙权麾下的名将,孙权是三国中东吴政权的建立者,他们三人都与题干典故无关,排除ABD项。故选C项。

16.答案:C

解析:根据题干信息“东汉末年形势图(199年 局部)”,“三国鼎立形势图”,结合所学知识可知,由东汉末年军阀割据混战局面,到三国时期几个大范围的局部统一,为以后统一全国奠定了基础。因此左图到右图反映的历史发展趋势是国家从州郡割据到局部统-,C项正确;社会从残破走向繁荣昌盛,与图片史实不符,排除A项;经济重心从北方转移到了南方,是在南宋,与三国鼎立时期不符,排除B项;人口从中原地区迁往长江流域,不符合史实,排除D项,故选C项。

17.答案:D

解析:根据所学知识可知,230年,吴国的孙权派将军卫温率领万人的船队到达夷洲,加强了台湾与内地的联系,D项正确;赤壁之战推动了三国鼎立局面的形成,排除A项;江南地区得到开发缩小了南北方经济的差距,排除B项;八王之乱促进了北方少数民族的内迁,排除C项。故选D项。

18.答案:C

解析:根据题干可知,清明、谷雨、立夏、寒露、霜降均是农历节气,不同节气从事不同的农业生产活动说明了农历节气指导农事活动,C项正确;题干材料没有对比,无法体现我国最早种植水稻和粟,排除A项;题干没有提及边疆地区的开发,排除B项;题干主要反映农事活动与农历节气的关系,没有提到农产品种植与具体的地理环境的关系,不能反映因地制宜,排除D项。故选C项。

19.答案:A

解析:根据图示可知,西晋在280年实现统一,291年发生八王之乱,只是实现了短暂的统一,A项正确;年代轴不能体现出偏安江南,排除B项;宦官专权与图示无关,排除C项;政治清明在年代轴中没有反映,排除D项,故选A项。

20.答案:B

解析:根据材料信息“在东晋南朝时,修建了许多水利工程,开垦了大片良田,施用粪肥,普遍实行麦稻兼作”可知,当时江南地区农业经济发展迅速,B项正确;南宋时期经济重心完成南移,排除A项;虽然实行“麦稻兼作”表明农业经营方式有所多样化,但这个选项的表述过于宽泛,没有具体指向江南地区在这一时期的特定经济发展情况。此外,多种经营通常指的是农业、手工业和商业等多个领域的综合发展,而不仅仅是农业生产方式的多样化,排除C项;题干中井没有提供关于人口扩充的具体信息,排除D项。故选B项。

21.答案:(1)民族:鲜卑族。

(2)观点:同意。理由:孝文帝采取了一系列汉化措施,如穿汉服、说汉话、改汉姓、与汉族通婚等。这些措施使得鲜卑族在语言、服饰、姓氏等方面逐渐与汉族相似,推动了少数民族的汉化进程。孝文帝的改革加强了民族融合,通过汉化政策,鲜卑族与汉族之间的差异逐渐减少,有利于民族间的交流与团结,促进了整个中华民族的文明发展。

解析(1)民族:依据所学可知,北魏是鲜卑族拓跋珪建立的政权。

(2)依据所学可知,我同意这个观点。北魏孝文帝的改革确实促进了北方地区少数民族的汉化。首先,孝文帝采取了一系列汉化措施,如穿汉服、说汉话、改汉姓、与汉族通婚等。这些措施使得鲜卑族在语言、服饰、姓氏等方面逐渐与汉族相似,推动了少数民族的汉化进程。其次,孝文帝的改革还有助于提高少数民族的文化水平。他重视教育,推广汉族文化,使得鲜卑族在文化上逐渐与汉族融合。最后,孝文帝的改革加强了民族融合。通过汉化政策,鲜卑族与汉族之间的差异逐渐减少,有利于民族间的交流与团结,促进了整个中华民族的文明发展。综上所述,北魏孝文帝的改革确实促进了北方地区少数民族的汉化。

22.答案:(1)诸侯国:秦、楚、燕、韩、赵、魏、齐。

(2)变化:从石制、青铜器到铁制农具。

(3)背景:铁农具和牛耕的使用和推广提高了生产效率;新兴的地主阶级开始登上历史舞台。(4)学派:法家。

(5)影响:选择②;促进秦国经济发展,增强秦国国力,为秦国统一六国奠定了经济基础。选择④;提高了秦国军人的积极性,提高秦国军队的战斗力,为秦国统一全国奠定了军事基础。

解析:(1)诸侯国:依据所学可知,战国七雄是秦、楚、燕、韩、赵、魏、齐。

(2)依据图片可以看出,春秋战国时期农业生产出现了铁制农具,故工具材质由石制、青铜器转变到铁制农具。

(3)背景:依据所学可知,商鞅变法的背景是:铁农具和牛耕的使用和推广提高了生产效率;新兴的地主阶级开始登上历史舞台。

(4)学派:依据所学可知,商鞅变法理论依据所属的学派是法家。法家主张君主治国要靠法令、权术和威势,以使臣民慑服。

(5)影响:依据所学可知,从表格选择任意一项分析即可。如:选择②;促进秦国经济发展,增强秦国国力,为秦国统一六国奠定了经济基础。选择④;提高了秦国军人的积极性,提高秦国军队的战斗力,为秦国统一全国奠定了军事基础。

23.答案:(1)陕西;磅礴气势、横行天下的巨大力量。

(2)③;张骞出使西域;拜别汉武帝、敦煌壁画的绘画技艺等。

(3)历史和文艺。

解析:(1)省份:根据材料“在陕西西安临潼东边的骊山北麓出土的”可知,秦“兵马備”出土在陕西省;时代特征:根据材料“从总体上看,有一种大军压境的磅礴气势,给人产生一种强烈的震撼,一种无坚不摧,横行天下的巨大力量”可知,体现出秦王朝统一中国后磅礴气势、横行天下的巨大力量。

(2)位置:根据材料“榜题右侧为一帝王骑在马上,后随臣属八人”可知,帝王为③;历史信息:根据材料“张骞拜别汉武帝出使西域图”可知,张骞出使西域;拜别汉武帝、敦煌壁画的绘画技艺等。

(3)角度:根据所学知识可知,赏析历史文物从历史和文艺角度去分析。

24.答案:选定观点:观点2;提取图片:图3。

观点:我国古代先民富有智慧和创造力。

论述:战国后期秦国蜀郡郡守李冰主持修建的都江堰,是一座综合性的水利枢纽,使堤防、分水、泄洪、排沙、控流等功效合成为一个系统,发挥了防洪、灌溉、水运等多方面的作用。建成后,成都平原成为沃野,被称为天府之国,2200多年来一直发挥着巨大作用,在世界水利史上绝无仅有。秦始皇灭六国,统一全国,开创了中国统一多民族国家的发展趋势;创立的中央集权制在我国古代沿用了两千多年,郡县制开创了我国历代王朝地方行政的基本模式,巩固统一采取的统一文字、货币、度量衡等措施,有利于统一多民族国家的形成与文化经济的发展。

综上所述,我国古代先民富有智慧和创造力,推动社会的进步与历史的发展。

解析:论述:根据以上表格材料内容,选择历史事件1:李冰因地制宜成功修建都江堰和历史。事件2:秦始皇开创君主专制中央集权制。根据事件所反映的主题可确定观点为我国古代先民富有智慧和创造力;结合都江堰的修建以及作用以及秦始皇开创君主专制中央集权制以及意义加以论述,如战国后期秦国蜀郡郡守李冰主持修建的都江堰,是一座综合性的水利枢纽,使堤防、分水、泄洪、排沙、控流等功效合成为一个系统,发挥了防洪、灌溉、水运等多方面的作用。建成后,成都平原成为沃野,被称为天府之国,2200多年来一直发挥着巨大作用,在世界水利史上绝无仅有。秦始皇灭六国,统一全国,开创了中国统一多民族国家的发展趋势;创立的中央集权制在我国古代沿用了两千多年,郡县制开创了我国历代王朝地方行政的基本模式,巩固统一采取的统一文字、货币、度量衡等措施,有利于统一多民族国家的形成与文化经济的发展。综上所述,我国古代先民富有智慧和创造力,推动社会的进步与历史的发展。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.图1至图3所示内容反映出我国先民( )

A.生活条件不断改善 B.能够进行人工取火

C.制陶技艺日益高超 D.掌握磨光钻孔技术

2.历史结论是人们对历史现象或历史事件作出的一种主观认识。以下选项中,属于历史结论的是( )

A.学者在云南元谋县发掘出两颗门齿化石

B.河姆渡人遗址中发现有大量的稻谷堆积

C.半坡遗址的居住区有房屋、窖穴和壕沟

D.距今5000年左右我国已经出现早期国家

3.下表中的内容反映了当时( )

传说人物 贡献

伏羲氏 教民饲养马、牛、羊、鸡、犬、猪

有巢氏 教民建造供居住的茅屋

神农氏 教民种植五谷

A.王位世袭制已出现 B.原始农业得到发展

C自然环境十分优越 D.阶级分化相当明显

4.二里头遗址出土的铜牌和铜鼎等文物可佐证夏朝时期的文明。由此可见( )

A.化石是研究人类起源的主要依据 B.远古传说蕴含着一定的历史价值

C.历史典籍是后人了解历史的主要载体 D.考古发现是人们研究历史的重要证据

5.周初,天子将商民七族和朝歌一带封赐给武王弟康叔,建立诸侯国——卫国。据此可知,西周分封的主要内容是( )

A.赐予钱财 B.册封爵位 C.赏赐田宅 D.授民授疆土

6.“秦晋之好”“退避三舍”“问鼎中原”“卧薪尝胆”等成语的典故都发生于( )

A.商朝时期 B.西周时期 C.春秋时期 D.战国时期

7.下图所示的是秦汉时期的货币,货币中的文字展现了各自的( )

A.形制 B.面值 C.铸造材料 D.使用范围

8.《史记》记载,陈胜、吴广等人在前往渔阳戍边途中为大雨所阻,按律当斩,情急之下,揭竿而起。这记述的是大泽乡起义的( )

A.原因 B.经过 C.结果 D.意义

9.刘邦在楚汉之争中战胜项羽,于公元前202年建立汉朝,史称西汉。按世纪纪年法来表述,当时应属于( )

A.公元前3世纪初 B.公元前3世纪末 C.公元前2世纪初 D.公元前2世纪末

10.《剑桥中国史》中写道:汉文帝是一个重视减轻人民负担、且为公众利益克制自己欲望的皇帝。该书如此评价主要是因为汉文帝( )

A.勤俭爱民 B.重用外戚 C.罢黜百家 D.北击匈奴

11.汉初,诸侯国的封地“多者百余城,少者乃三四十县”。到了汉武帝时,封地越来越小,诸侯的权势也越来越弱。造成这些变化的主要原因是( )

A.郡县制的建立 B.文景之治的影响 C.推恩令的实施 D.农民起义的打击

12.下图是在新疆地区发现的两枚汉代印章。它表明当时中央政府( )

A.在新疆地区推行和亲政策 B.重视新疆地区的农业垦殖

C.派大量军队巩固新疆边防 D.对新疆地区实行行政管辖

13.史载,汉光武帝曾下诏规定“田租三十税一”,并多次下令减轻刑罚。其旨在( )

A.巩固统治 B.抑制土地兼并 C.澄清吏治 D.发展海外贸易

14.东汉末年,道教在民间兴起。其兴起的社会背景是( )

A.国家统一,经济繁荣 B.社会动荡,民生疾苦

C.朝代更迭,军备松弛 D.丝路畅通,交流频繁

15.“三顾茅庐”“借东风”“七擒孟获”“空城计”,这些家喻户晓的故事,都与我国古代一位杰出的政治家、军事家有关。这位杰出人物是( )

A.曹操 B.周瑜 C.诸葛亮 D.孙权

16.左图到右图反映的历史发展趋势是( )

A.社会从残破走向繁荣昌盛 B.经济重心从北方转移到了南方

C.国家从州郡割据到局部统一 D.人口从中原地区迁往长江流域

17.230年,孙权派将军卫温率领万人船队到达夷洲。这一史事( )

A.推动了三国鼎立局面的形成 B.缩小了南北方经济的差距

C.促进了北方少数民族的内迁 D.加强了大陆与台湾的联系

18.“清明下种,谷雨插秧”“立夏前后,种瓜种豆”“寒露收山楂,霜降刨地瓜”,以上谚语反映( )

A.我国最早种植水稻和粟 B.边疆地区得到充分开发

C.农历节气指导农事活动 D.农产品种植需因地制宜

19.据下图所示年代轴可知,西晋王朝( )

A.短暂统一 B.偏安东南 C.宦官专权 D.政治清明

20.原本落后的江南地区,在东晋南朝时,修建了许多水利工程,开垦了大片良田,施用粪肥,普遍实行麦稻兼作。这说明当时江南地区( )

A.成为全国经济中心 B.农业经济发展较快

C.已经开展多种经营 D.人口有了明显扩充

二、材料题

21.阅读材料,完成下列要求。

材料:

(1)根据材料,写出建立北魏政权的民族。

(2)小历同学认为,北魏孝文帝改革促进了北方地区少数民族的汉化。你是否同意他的观点?结合材料和所学知识,简要说明理由。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料一:

材料二:

材料三:下表商鞅变法的措施(部分)

序号 措施

① 确立县制

② 鼓励耕织

③ 统一度量衡

④ 奖励军功

(1)根据图1,列举战国七雄中的两个诸侯国。

(2)根据图2,简述春秋战国时期农业生产工具材质的变化。

(3)结合图1、图2及所学知识,概括商鞅变法的背景。

(4)结合所学知识,指出商鞅变法理论依据所属的学派。

(5)任选表中的一项措施(用序号作答),并结合所学知识分析该措施的影响。

23.探究性学习是一种实用的学习方法。按题目要求探究下列问题。

【遗址证史】

材料一:在陕西西安临潼东边的骊山北麓出土的秦始皇陵兵马俑是一支全副武装的巨大兵马俑群,从总体上看,有一种大军压境的磅礴气势,给人产生一种强烈的震撼,一种无坚不摧,横行天下的巨大力量。如图1所示。

——摘编自徐建融《中国美术史》等

(1)根据材料一,指出秦“兵马俑”出土的省份,并结合所学知识说明秦“兵马俑”体现出的时代特征。

【图片说史】

材料二:

图2所示是一幅敦煌佛教壁画,图中间有一榜题,榜题右侧为一帝王骑在马上,后随臣属八人,或持曲柄华盖,或引马于前,或随从于后。榜题左侧,一人双手持笏跪拜辞别帝王,其后有二从者,持双节立于后,再后为四匹马及一马夫,马背上驮着行装物品及丝质物等。

——摘编自《顶尖课课练·中国历史七年级上册》

(2)从图2中找出帝王的位置(用序号作答),并根据材料二提取两条历史信息。

【方法总结】

(3)综合以上问题的解答,总结赏析历史文物的两个角度。

三、论述题

24.阅读材料,完成下列要求。

材料:

从下列观点中选定一个观点,提取以上图片中与所选观点相对应的两幅图片,并结合所选图片反映的历史信息和所学的另一个史事加以论述。[要求:选定观点与提取图片(都用序号作答);论述时,史论结合、条理清楚]

观点1:中华优秀传统文化异彩纷呈。

观点2:我国古代先民富有智慧和创造力

观点3:中国汉字书写与书法艺术历史悠久。

参考答案

1.答案:A

解析:依据图片及所学可知,北京人会使用火,山顶洞人掌握磨光钻孔技术,能够自己制作骨针,河姆渡人会烧制精美的陶器,这些都说明了我国先民生活条件不断改善,A项正确;图一说明北京人已经学会使用火,还会长时间保存火种,而山顶洞人能够进行人工取火,排除B项;图三说明河姆渡人制陶技艺高超,图二说明山顶洞人掌握磨光钻孔技术,CD三项表述比较片面,不符合题意,排除CD项。故选A项。

2.答案:D

解析:历史结论是人们对历史现象或历史事件作出的一种主观认识。在给出的选项中,只有D选项“距今5000年左右我国已经出现早期国家”是人们对历史现象或历史事件作出的一种主观认识,因此属于历史结论。而其他选项都是对历史事实的客观描述,不属于历史结论。所以,正确答案是D。

3.答案:B

解析:根据表格材料“教民饲养马、牛、羊、鸡、犬、猪”、“教民种植五谷”等和所学可知,材料反映出当时原始农业得到发展,B项正确;夏朝出现王位世袭制,与材料无关,排除A项;材料未反映出自然环境十分优越,排除C项;阶级分化在材料中没有涉及,排除D项。故选B项。

4.答案:D

解析:根据材料“二里头遗址出土的铜牌和铜鼎等文物可佐证夏朝时期的文明”可知,考古发现的文物是历史上人类活动遗留下来的具有历史、艺术、科学价值的物质遗存,他们生动形象地反映了历史的真实情况,为人类探究历史尤其是了解史前社会历史提供了重要证据,说明考古发现是人们研究历史的重要证据,D项正确;化石是存留在岩石中的古生物遗体、遗物或遗迹,最常见的是骨头与贝壳等,材料内容没有涉及化石,排除A项;远古传说蕴含着一定的历史价值,但材料内容没有涉及远古传说,排除B项;历史典籍是后人了解历史的主要载体,但材料中铜牌和铜鼎都不属于历史典籍,排除C项。故选D项。

5.答案:D

解析:依据题干信息结合所学可知,西周时期,周天子把土地和平民、奴隶分给亲属和功臣等,封他们为诸侯,即“授民授疆土”,诸侯必须服从周天子命令,并承担相应的义务,D项正确;赐予钱财并不是分封制主要内容,排除A项;天子把土地和平民、奴隶分给亲属和功臣等,封他们为诸侯,排除B项;赏赐田宅并不是分封制的主要内容,排除C项。故选D项。

6.答案:C

解析:根据所学知识可知,“退避三舍”、“卧薪尝胆”、“问鼎中原”等都是春秋争霸中留下的成语,集中体现了春秋时期王室衰微,诸侯争霸不断的社会特点,C项正确;商朝时期出现甲骨文、青铜器达到鼎盛,排除N项;西周时期实行分封制,加强了对地方的管理,排除B项;战国时期的时代特征是“兼井战争”,出现“纸上谈兵”、“围魏救赵”等,排除D项。故选C项。

7.答案:B

解析:依据图片可以看出,货币上的文字一个是半两,一个是五铢,它们都是重量单位,展现了面值,B项正确;秦汉货币外表形状都是圆形方孔钱,与文字无关排除A项;秦汉货币文字未显示铸造材料,排除C项;秦汉货币全国通用,与货币上显示汉字无关,排除D项。故选B项。

8.答案:A

解析:依据题干结合所学可知,公元前209年,有900多个农民被征发去渔阳戍守长城,他们走到大泽乡时遇上大雨,道路泥泞,无法前行,不能按期到达,按照秦律戍守误期要被处死,情急之下,陈胜、吴广发动起义,因此题干叙述的是大泽乡起义的直接原因,A项正确;题目没有叙述大泽乡起义的经过,排除B项;大泽乡起义的结果是失败,题干没有涉及,排除C项;大泽乡起义的意义是沉重打击了秦朝统治,揭开了秦未农民起义的序幕,是中国历史上第一次大规模的农民起义,题干材料没有体现,排除D项。故选A项。

9.答案:B

解析:结合所学知识可知,每百年为一个世纪,一个年代等于10年,一般认为一个世纪的前30年为年代初期,一个世纪的后30年为年代末期,绝对值大于99年的时间,换算成世纪的方法,是将这个年份的百位(或百千位)上的数字加1,因为公元前的时间数越小离现在越近,因而公元前202年属公元前3世纪末,B项正确;经上述分析,将“公元前202年”用世纪纪年方式表述为公元前3世纪末,而不是公元前3世纪初、公元前2世纪初、公元前2世纪末,排除ACD项。故选B项,

10.答案:A

解析:依据题干信息并结合所学可知,汉文帝在位期间,以勤俭治国著称,他注重减轻百姓的负担,实行轻徭薄赋,推行节俭,A项正确;题干信息并未涉及汉文帝重用外戚,排除B项;汉武帝时期实行了“罢黜百家,独尊儒术”的政策,强化了中央集权,排除C项;汉文帝在位期间,确实面临匈奴的威胁,他也采取军事行动来应对匈奴的侵扰,但这并不是《剑桥中国史》评价他的主要原因,排除D项。故选A项。

11.答案:C

解析:根据所学知识可知,汉武帝为了解决王国问题,颁布推恩令,削弱了诸侯王的势力,加强了中央集权,C项正确;郡县制之下没有诸侯,郡县制实在秦朝时期实行的,排除A项;文景之治的影响是使西汉经济得到恢复和发展,排除B项;农民起义的打击不符合史实,排除D项。故选C项。

12.答案:D

解析:根据题干信息“司禾府印(汉朝管理新疆屯田事务的官印),汉归义羌长印(汉朝投给西域羌族首领的印章)”,结合所学知识可知,公元前60年,西汉政府设立西域都护,标志着西域正式归属中央政权,其管辖范围包括今新疆及巴尔喀什湖以东、以南的广大地区。因此图片表明当时中央政府对新疆地区实行行政管辖,D项正确;在新疆地区推行和亲政策,图片内容无法体现,图片内容反映的是对新疆地区的管辖,排除A项;农业垦殖,与题干内容“汉归义羌长印(汉朝投给西域羌族首领的印章)”没有联系,排除B项;派大量军队巩固新疆边防,图片内容无法体现,图片内容反映的是对新疆地区的管辖,排除C项。故选D项。

13.答案:A

解析:依据所学知识可知,为了巩固统治,汉光武帝在位期间,多次下令减轻刑罚,下诏规定“田租三十税一”,减少税收,减轻人民的负担,A项正确;汉光武帝为抑制土地兼并采取的是度田制,排除B项;题干信息涉及减少税收和减轻刑罚,并未涉及澄清吏治,排除C项;宋朝大力发展海外贸易且本题干信息并未涉及发展海外贸易,排除D项。故选A项。

14.答案:B

解析:根据题干“东汉末年”和所学知识可知,由于东汉后期的朝政越来越腐败,时局动荡不安,社会上大批贫民流离失所,加上自然灾害频繁发生,极底苦难的人民需要寻找精神上的寄托,为道教的兴起提供了土壤,B项正确;东汉末年,国家走向分裂,民不聊生,排除A项;东汉末年时局动荡,但并未发生朝代更迭,排除C项;丝路畅通,交流频繁不符合道教兴起的背景,排除D项,故选B项。

15.答案:C

解析:根据所学可知,三顾茅庐指汉末刘备三次拜访诸葛亮,邀请他出山辅佐的故事;借东风的典故源于《三国演义》中描写的赤璧之战;七擒七纵指诸葛亮出兵南中,将当地酋长孟获捉住七次,放了七次,使他真正服输,不再与蜀汉为敌的故事;三国时期,司马懿率兵直逼西城,诸葛亮无兵迎敌,但沉着镇定,大开城门,自己在城楼上弹琴唱曲,司马懿怀疑设有埋伏,引兵退去,空城计源于此。由此可见,这些故事都与诸葛亮有关,C项正确;曹操是三国中曹魏政权的奠基人,周瑜是孙权麾下的名将,孙权是三国中东吴政权的建立者,他们三人都与题干典故无关,排除ABD项。故选C项。

16.答案:C

解析:根据题干信息“东汉末年形势图(199年 局部)”,“三国鼎立形势图”,结合所学知识可知,由东汉末年军阀割据混战局面,到三国时期几个大范围的局部统一,为以后统一全国奠定了基础。因此左图到右图反映的历史发展趋势是国家从州郡割据到局部统-,C项正确;社会从残破走向繁荣昌盛,与图片史实不符,排除A项;经济重心从北方转移到了南方,是在南宋,与三国鼎立时期不符,排除B项;人口从中原地区迁往长江流域,不符合史实,排除D项,故选C项。

17.答案:D

解析:根据所学知识可知,230年,吴国的孙权派将军卫温率领万人的船队到达夷洲,加强了台湾与内地的联系,D项正确;赤壁之战推动了三国鼎立局面的形成,排除A项;江南地区得到开发缩小了南北方经济的差距,排除B项;八王之乱促进了北方少数民族的内迁,排除C项。故选D项。

18.答案:C

解析:根据题干可知,清明、谷雨、立夏、寒露、霜降均是农历节气,不同节气从事不同的农业生产活动说明了农历节气指导农事活动,C项正确;题干材料没有对比,无法体现我国最早种植水稻和粟,排除A项;题干没有提及边疆地区的开发,排除B项;题干主要反映农事活动与农历节气的关系,没有提到农产品种植与具体的地理环境的关系,不能反映因地制宜,排除D项。故选C项。

19.答案:A

解析:根据图示可知,西晋在280年实现统一,291年发生八王之乱,只是实现了短暂的统一,A项正确;年代轴不能体现出偏安江南,排除B项;宦官专权与图示无关,排除C项;政治清明在年代轴中没有反映,排除D项,故选A项。

20.答案:B

解析:根据材料信息“在东晋南朝时,修建了许多水利工程,开垦了大片良田,施用粪肥,普遍实行麦稻兼作”可知,当时江南地区农业经济发展迅速,B项正确;南宋时期经济重心完成南移,排除A项;虽然实行“麦稻兼作”表明农业经营方式有所多样化,但这个选项的表述过于宽泛,没有具体指向江南地区在这一时期的特定经济发展情况。此外,多种经营通常指的是农业、手工业和商业等多个领域的综合发展,而不仅仅是农业生产方式的多样化,排除C项;题干中井没有提供关于人口扩充的具体信息,排除D项。故选B项。

21.答案:(1)民族:鲜卑族。

(2)观点:同意。理由:孝文帝采取了一系列汉化措施,如穿汉服、说汉话、改汉姓、与汉族通婚等。这些措施使得鲜卑族在语言、服饰、姓氏等方面逐渐与汉族相似,推动了少数民族的汉化进程。孝文帝的改革加强了民族融合,通过汉化政策,鲜卑族与汉族之间的差异逐渐减少,有利于民族间的交流与团结,促进了整个中华民族的文明发展。

解析(1)民族:依据所学可知,北魏是鲜卑族拓跋珪建立的政权。

(2)依据所学可知,我同意这个观点。北魏孝文帝的改革确实促进了北方地区少数民族的汉化。首先,孝文帝采取了一系列汉化措施,如穿汉服、说汉话、改汉姓、与汉族通婚等。这些措施使得鲜卑族在语言、服饰、姓氏等方面逐渐与汉族相似,推动了少数民族的汉化进程。其次,孝文帝的改革还有助于提高少数民族的文化水平。他重视教育,推广汉族文化,使得鲜卑族在文化上逐渐与汉族融合。最后,孝文帝的改革加强了民族融合。通过汉化政策,鲜卑族与汉族之间的差异逐渐减少,有利于民族间的交流与团结,促进了整个中华民族的文明发展。综上所述,北魏孝文帝的改革确实促进了北方地区少数民族的汉化。

22.答案:(1)诸侯国:秦、楚、燕、韩、赵、魏、齐。

(2)变化:从石制、青铜器到铁制农具。

(3)背景:铁农具和牛耕的使用和推广提高了生产效率;新兴的地主阶级开始登上历史舞台。(4)学派:法家。

(5)影响:选择②;促进秦国经济发展,增强秦国国力,为秦国统一六国奠定了经济基础。选择④;提高了秦国军人的积极性,提高秦国军队的战斗力,为秦国统一全国奠定了军事基础。

解析:(1)诸侯国:依据所学可知,战国七雄是秦、楚、燕、韩、赵、魏、齐。

(2)依据图片可以看出,春秋战国时期农业生产出现了铁制农具,故工具材质由石制、青铜器转变到铁制农具。

(3)背景:依据所学可知,商鞅变法的背景是:铁农具和牛耕的使用和推广提高了生产效率;新兴的地主阶级开始登上历史舞台。

(4)学派:依据所学可知,商鞅变法理论依据所属的学派是法家。法家主张君主治国要靠法令、权术和威势,以使臣民慑服。

(5)影响:依据所学可知,从表格选择任意一项分析即可。如:选择②;促进秦国经济发展,增强秦国国力,为秦国统一六国奠定了经济基础。选择④;提高了秦国军人的积极性,提高秦国军队的战斗力,为秦国统一全国奠定了军事基础。

23.答案:(1)陕西;磅礴气势、横行天下的巨大力量。

(2)③;张骞出使西域;拜别汉武帝、敦煌壁画的绘画技艺等。

(3)历史和文艺。

解析:(1)省份:根据材料“在陕西西安临潼东边的骊山北麓出土的”可知,秦“兵马備”出土在陕西省;时代特征:根据材料“从总体上看,有一种大军压境的磅礴气势,给人产生一种强烈的震撼,一种无坚不摧,横行天下的巨大力量”可知,体现出秦王朝统一中国后磅礴气势、横行天下的巨大力量。

(2)位置:根据材料“榜题右侧为一帝王骑在马上,后随臣属八人”可知,帝王为③;历史信息:根据材料“张骞拜别汉武帝出使西域图”可知,张骞出使西域;拜别汉武帝、敦煌壁画的绘画技艺等。

(3)角度:根据所学知识可知,赏析历史文物从历史和文艺角度去分析。

24.答案:选定观点:观点2;提取图片:图3。

观点:我国古代先民富有智慧和创造力。

论述:战国后期秦国蜀郡郡守李冰主持修建的都江堰,是一座综合性的水利枢纽,使堤防、分水、泄洪、排沙、控流等功效合成为一个系统,发挥了防洪、灌溉、水运等多方面的作用。建成后,成都平原成为沃野,被称为天府之国,2200多年来一直发挥着巨大作用,在世界水利史上绝无仅有。秦始皇灭六国,统一全国,开创了中国统一多民族国家的发展趋势;创立的中央集权制在我国古代沿用了两千多年,郡县制开创了我国历代王朝地方行政的基本模式,巩固统一采取的统一文字、货币、度量衡等措施,有利于统一多民族国家的形成与文化经济的发展。

综上所述,我国古代先民富有智慧和创造力,推动社会的进步与历史的发展。

解析:论述:根据以上表格材料内容,选择历史事件1:李冰因地制宜成功修建都江堰和历史。事件2:秦始皇开创君主专制中央集权制。根据事件所反映的主题可确定观点为我国古代先民富有智慧和创造力;结合都江堰的修建以及作用以及秦始皇开创君主专制中央集权制以及意义加以论述,如战国后期秦国蜀郡郡守李冰主持修建的都江堰,是一座综合性的水利枢纽,使堤防、分水、泄洪、排沙、控流等功效合成为一个系统,发挥了防洪、灌溉、水运等多方面的作用。建成后,成都平原成为沃野,被称为天府之国,2200多年来一直发挥着巨大作用,在世界水利史上绝无仅有。秦始皇灭六国,统一全国,开创了中国统一多民族国家的发展趋势;创立的中央集权制在我国古代沿用了两千多年,郡县制开创了我国历代王朝地方行政的基本模式,巩固统一采取的统一文字、货币、度量衡等措施,有利于统一多民族国家的形成与文化经济的发展。综上所述,我国古代先民富有智慧和创造力,推动社会的进步与历史的发展。

同课章节目录