语文人教新课标选修2.4《秋颂》课件(36张)

文档属性

| 名称 | 语文人教新课标选修2.4《秋颂》课件(36张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-08-30 15:21:49 | ||

图片预览

文档简介

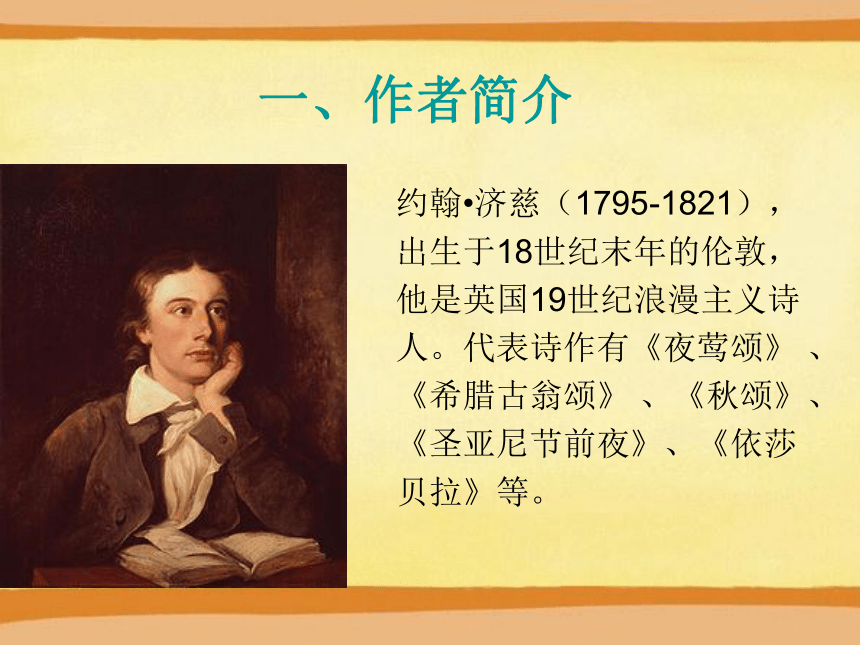

课件36张PPT。秋 颂【英】济慈一、作者简介约翰?济慈(1795-1821),出生于18世纪末年的伦敦,他是英国19世纪浪漫主义诗人。代表诗作有《夜莺颂》 、《希腊古翁颂》 、《秋颂》、《圣亚尼节前夜》、《依莎贝拉》等。1804年父亲去世,1810年母亲病故。

1811年,济慈离开学校,开始学医。

1816年,发表十四行诗《孤寂》,后弃医从文。1817年,出版第一部诗集,并写作写作长诗《安狄米恩》。1818年到1820年,是济慈诗歌创作的鼎盛时期。

完成《伊莎贝拉》、《圣亚尼节前夜》、《许佩里恩》等著名长诗,《夜莺颂》、《希腊古瓮颂》、《秋颂》等名篇也是在这一时期内写成的。 其中,《夜莺颂》和《希腊古瓮颂》一直被人们视为英国诗歌中的不朽之作,是济慈诗作艺术的顶峰。《圣亚尼节前夜》 长诗写于1819年初,诗人借圣亚尼节的传说,写了一则类似《罗密欧与朱丽叶》,但结局却完全不同的浪漫故事。

揭露了理想的美与现实之间的矛盾。表现了诗人对美的坚持不懈的追求。

表达了诗人对现实的憎恶和对爱情的执著。《夜莺颂》 1819年5月的一个早晨,济慈聆听莺歌时花三个小时写成的。

没有直接描写夜莺的词,诗人主要是想借助夜莺这个美丽的形象来抒发自己的感情。给读者留下了引起无限遐想的天地,让人玩味,令人沉思。《希腊古瓮颂》 写于1819年5月,几乎和《夜莺颂》同时产生。

从诗的形式上看,这两首颂诗基本相同,耐人寻味的艺术效果也达到了异曲同工之妙。整首颂诗从古瓮的整体开始,又以古瓮的整体结束,前后呼应,十分严谨。

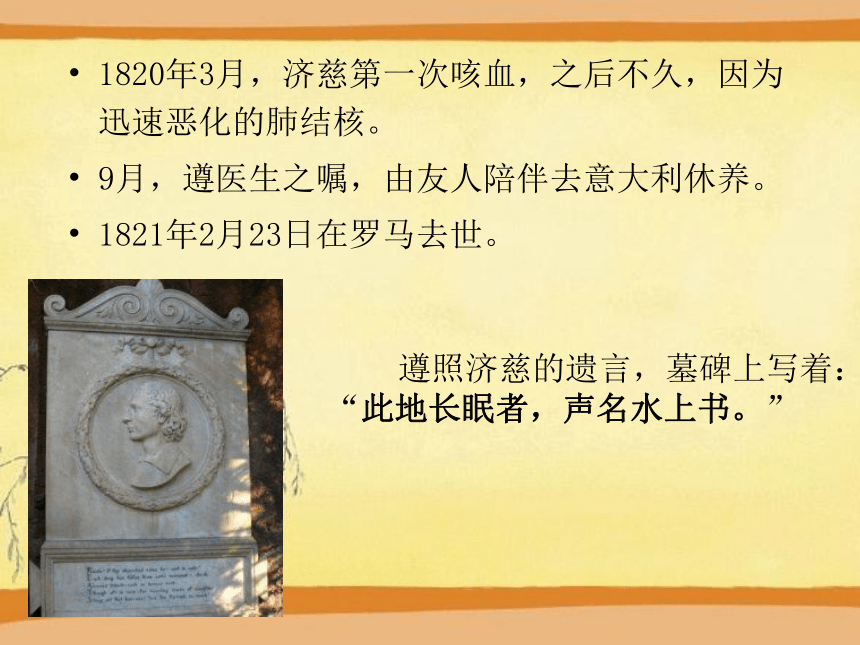

揭示出了艺术与现实世界的相关性:美即是真,真即是美。 遵照济慈的遗言,墓碑上写着:“此地长眠者,声名水上书。” 1820年3月,济慈第一次咳血,之后不久,因为迅速恶化的肺结核。

9月,遵医生之嘱,由友人陪伴去意大利休养。

1821年2月23日在罗马去世。济慈故居二、课文内容解析 《秋颂》写于1819年9月,是济慈为后人留下的最后一首颂诗。在济慈眼里,成熟的秋天比春天更宜人,眼前的金秋晚景就宛如一幅暖色的风景画。 1

雾气洋溢、果实圆熟的秋,

你和成熟的太阳成为友伴;

你们密谋用累累的珠球

缀满茅屋檐下的葡萄藤蔓;

使屋前的老树背负着苹果,

让熟味透进果实的心中,

使葫芦胀大,鼓起了榛子壳,

好塞进甜核;又为了蜜蜂

一次一次开放过迟的花朵,

使它们以为日子将永远暖和,

因为夏季早填满它们的粘巢。第一节:描写秋景,点出秋天是丰收的季节。 诗人敏感地观察到,在秋冬携手的季节,早晨总是朝雾缭绕,而黄昏又总是暮霭笼罩。

秋天是成熟的季节,万物在阳光雨露的哺育下,历经春夏,这时已经结果了。 诗人抓住在乡村里司空见惯的镜头,把成熟的秋的信息传递给了读者。 葡萄藤蔓 熟透的苹果 胀大的葫芦鼓起的榛子壳 秋花 秋花 秋花 秋花 秋花 2

谁不经常看见你伴着谷仓?

在田野里也可以把你找到,

你有时随意坐在打麦场上,

让发丝随着簸谷的风轻飘;

有时候,为罂粟花香所沉迷,

你倒卧在收割一半的田垄,

让镰刀歇在下一畦的花旁;

或者,像拾穗人越过小溪,

你昂首背着谷袋,投下倒影,

或者就在榨果架下坐几点钟,

你耐心地瞧着徐徐滴下的酒浆。

第二节:描写秋收,勾画田野麦场忙于劳作的丰收景象和快乐。通过秋的巡礼,进一步深化了全诗的主题,点明了秋季的特征,让读者看清了秋天丰收的景象。

3

呵,春日的歌哪里去了?但不要

想这些吧,你也有你的音乐——

当波状的云把将逝的一天映照,

以胭红抹上残梗散碎的田野,

这时呵,河柳下的一群小飞虫

就同奏哀音,它们忽而飞高,

忽而下落,随着微风的起灭;

篱下的蟋蟀在歌唱;在园中

红胸的知更鸟在婉啭呼哨;

而群羊在山圈里高声默默咩叫;

丛飞的燕子在天空呢喃不歇。运用对比的手法,进一步地深化了颂秋的主题,给秋注入了生命和阳光,使它焕发出温暖和煦的光芒。 第三节:描写秋声,是秋之颂歌。直接以具体的环境来表现秋。

动用我们的视觉器官。

唤起我们的听觉器官 。 三、课文思想解析 歌咏秋天季节的成熟、丰硕、温暖和美好。

通过对大自然美的生动描绘,表达对现实的鄙弃和不满,并以此来对抗邪恶,追逐生活理想 。良辰美景不长留于世,因而更显其优美,更值得人以感官去尽情地享受。 四、艺术特点 1、结构严谨。

全诗分三节,相对独立而又各自完整,统一于秋之颂的主题。 从“秋景”、“秋收”到“秋声”,诗人调动视觉、听觉、嗅觉、味觉等多种感觉器官表现秋天的季节特点。 2、浓郁的浪漫主义气息。 运用多种诗歌表现手段,通过丰富多彩的意象、生动逼真的描写、丰富美好的想象,生动传达了诗人激动喜悦的情绪、自然律动的情感和乐观 向上的精神,充分体现了济慈作品的浪漫主义风格。 3、融情于景。 济慈的写景、写人不是纯客观的、照相式的,而是充满了感情,如“果实圆熟的秋”,“成熟的太阳”,“甜核”,“永远暖和”,“为罂粟花香所沉迷”等等,这些形容词和形象都是温暖的。 通篇都没有情感的直接抒发,而是一种愉悦、富足的情绪寄托在景物的描绘中。 4、运用拟人、头韵、拟声等多种修辞手段。 把秋天比喻成催万物成熟的太阳的挚友,秋天和太阳在这里被比拟成人 。

运用头韵,具有节奏美和音韵美的特征,能增强语言的形象性和感染力。 通过拟声手法,描摹了羊群、知更鸟和燕子的声响。 五、思考与练习提示1.济慈主张诗人以“美的梦幻”“自由的想像”进行创作,表现“永恒的美的世界”。以此诗为例,谈谈你的理解与看法。提示:“美即是真,真即是美”。济慈认为真实的世界是丑的,唯有想像的世界是美的,而美永远和现实与真理密切相连。2.大量评论对《秋颂》皆冠以“完美”二字,试从意象、手法、结构等方面进行分析。 意象:运用视觉意象、抽象意象、触觉意象、味觉意象、听觉意象和动觉意象,充分调动读者的各种感官,使读者在视觉上、触觉上、听觉上都能体会和感受到秋的到来。手法:运用拟人、头韵、拟声等多种手法。 结构:结构严谨,全诗分三节,相对独立而又各自完整,统一于秋之颂的主题。3.华兹华斯说:“诗是情感的自然流露”,结合此诗谈谈你对这句话的理解。提示:诗人对美的艺术的追求不是矫揉造作或无病呻吟,而是真挚感情的自然流露和再现。

1811年,济慈离开学校,开始学医。

1816年,发表十四行诗《孤寂》,后弃医从文。1817年,出版第一部诗集,并写作写作长诗《安狄米恩》。1818年到1820年,是济慈诗歌创作的鼎盛时期。

完成《伊莎贝拉》、《圣亚尼节前夜》、《许佩里恩》等著名长诗,《夜莺颂》、《希腊古瓮颂》、《秋颂》等名篇也是在这一时期内写成的。 其中,《夜莺颂》和《希腊古瓮颂》一直被人们视为英国诗歌中的不朽之作,是济慈诗作艺术的顶峰。《圣亚尼节前夜》 长诗写于1819年初,诗人借圣亚尼节的传说,写了一则类似《罗密欧与朱丽叶》,但结局却完全不同的浪漫故事。

揭露了理想的美与现实之间的矛盾。表现了诗人对美的坚持不懈的追求。

表达了诗人对现实的憎恶和对爱情的执著。《夜莺颂》 1819年5月的一个早晨,济慈聆听莺歌时花三个小时写成的。

没有直接描写夜莺的词,诗人主要是想借助夜莺这个美丽的形象来抒发自己的感情。给读者留下了引起无限遐想的天地,让人玩味,令人沉思。《希腊古瓮颂》 写于1819年5月,几乎和《夜莺颂》同时产生。

从诗的形式上看,这两首颂诗基本相同,耐人寻味的艺术效果也达到了异曲同工之妙。整首颂诗从古瓮的整体开始,又以古瓮的整体结束,前后呼应,十分严谨。

揭示出了艺术与现实世界的相关性:美即是真,真即是美。 遵照济慈的遗言,墓碑上写着:“此地长眠者,声名水上书。” 1820年3月,济慈第一次咳血,之后不久,因为迅速恶化的肺结核。

9月,遵医生之嘱,由友人陪伴去意大利休养。

1821年2月23日在罗马去世。济慈故居二、课文内容解析 《秋颂》写于1819年9月,是济慈为后人留下的最后一首颂诗。在济慈眼里,成熟的秋天比春天更宜人,眼前的金秋晚景就宛如一幅暖色的风景画。 1

雾气洋溢、果实圆熟的秋,

你和成熟的太阳成为友伴;

你们密谋用累累的珠球

缀满茅屋檐下的葡萄藤蔓;

使屋前的老树背负着苹果,

让熟味透进果实的心中,

使葫芦胀大,鼓起了榛子壳,

好塞进甜核;又为了蜜蜂

一次一次开放过迟的花朵,

使它们以为日子将永远暖和,

因为夏季早填满它们的粘巢。第一节:描写秋景,点出秋天是丰收的季节。 诗人敏感地观察到,在秋冬携手的季节,早晨总是朝雾缭绕,而黄昏又总是暮霭笼罩。

秋天是成熟的季节,万物在阳光雨露的哺育下,历经春夏,这时已经结果了。 诗人抓住在乡村里司空见惯的镜头,把成熟的秋的信息传递给了读者。 葡萄藤蔓 熟透的苹果 胀大的葫芦鼓起的榛子壳 秋花 秋花 秋花 秋花 秋花 2

谁不经常看见你伴着谷仓?

在田野里也可以把你找到,

你有时随意坐在打麦场上,

让发丝随着簸谷的风轻飘;

有时候,为罂粟花香所沉迷,

你倒卧在收割一半的田垄,

让镰刀歇在下一畦的花旁;

或者,像拾穗人越过小溪,

你昂首背着谷袋,投下倒影,

或者就在榨果架下坐几点钟,

你耐心地瞧着徐徐滴下的酒浆。

第二节:描写秋收,勾画田野麦场忙于劳作的丰收景象和快乐。通过秋的巡礼,进一步深化了全诗的主题,点明了秋季的特征,让读者看清了秋天丰收的景象。

3

呵,春日的歌哪里去了?但不要

想这些吧,你也有你的音乐——

当波状的云把将逝的一天映照,

以胭红抹上残梗散碎的田野,

这时呵,河柳下的一群小飞虫

就同奏哀音,它们忽而飞高,

忽而下落,随着微风的起灭;

篱下的蟋蟀在歌唱;在园中

红胸的知更鸟在婉啭呼哨;

而群羊在山圈里高声默默咩叫;

丛飞的燕子在天空呢喃不歇。运用对比的手法,进一步地深化了颂秋的主题,给秋注入了生命和阳光,使它焕发出温暖和煦的光芒。 第三节:描写秋声,是秋之颂歌。直接以具体的环境来表现秋。

动用我们的视觉器官。

唤起我们的听觉器官 。 三、课文思想解析 歌咏秋天季节的成熟、丰硕、温暖和美好。

通过对大自然美的生动描绘,表达对现实的鄙弃和不满,并以此来对抗邪恶,追逐生活理想 。良辰美景不长留于世,因而更显其优美,更值得人以感官去尽情地享受。 四、艺术特点 1、结构严谨。

全诗分三节,相对独立而又各自完整,统一于秋之颂的主题。 从“秋景”、“秋收”到“秋声”,诗人调动视觉、听觉、嗅觉、味觉等多种感觉器官表现秋天的季节特点。 2、浓郁的浪漫主义气息。 运用多种诗歌表现手段,通过丰富多彩的意象、生动逼真的描写、丰富美好的想象,生动传达了诗人激动喜悦的情绪、自然律动的情感和乐观 向上的精神,充分体现了济慈作品的浪漫主义风格。 3、融情于景。 济慈的写景、写人不是纯客观的、照相式的,而是充满了感情,如“果实圆熟的秋”,“成熟的太阳”,“甜核”,“永远暖和”,“为罂粟花香所沉迷”等等,这些形容词和形象都是温暖的。 通篇都没有情感的直接抒发,而是一种愉悦、富足的情绪寄托在景物的描绘中。 4、运用拟人、头韵、拟声等多种修辞手段。 把秋天比喻成催万物成熟的太阳的挚友,秋天和太阳在这里被比拟成人 。

运用头韵,具有节奏美和音韵美的特征,能增强语言的形象性和感染力。 通过拟声手法,描摹了羊群、知更鸟和燕子的声响。 五、思考与练习提示1.济慈主张诗人以“美的梦幻”“自由的想像”进行创作,表现“永恒的美的世界”。以此诗为例,谈谈你的理解与看法。提示:“美即是真,真即是美”。济慈认为真实的世界是丑的,唯有想像的世界是美的,而美永远和现实与真理密切相连。2.大量评论对《秋颂》皆冠以“完美”二字,试从意象、手法、结构等方面进行分析。 意象:运用视觉意象、抽象意象、触觉意象、味觉意象、听觉意象和动觉意象,充分调动读者的各种感官,使读者在视觉上、触觉上、听觉上都能体会和感受到秋的到来。手法:运用拟人、头韵、拟声等多种手法。 结构:结构严谨,全诗分三节,相对独立而又各自完整,统一于秋之颂的主题。3.华兹华斯说:“诗是情感的自然流露”,结合此诗谈谈你对这句话的理解。提示:诗人对美的艺术的追求不是矫揉造作或无病呻吟,而是真挚感情的自然流露和再现。

同课章节目录