2024届高三生物二轮复习专项练习:生物与环境(有解析)

文档属性

| 名称 | 2024届高三生物二轮复习专项练习:生物与环境(有解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 383.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-03-08 12:48:32 | ||

图片预览

文档简介

生物与环境练习

一、选择题

1.将已关闭的垃圾填埋场改造为公园等公共娱乐场所已成为一种趋势。在对已关闭的垃圾填埋场进行重新开发利用之前,需进行植被的重建和维持。土壤含氧量、垃圾渗液浓度等因素会影响植物在垃圾填埋场上的生长。下列相关说法错误的是( )

A.垃圾填埋场上进行的植被重建与维持过程属于群落的次生演替

B.垃圾渗液浓度过高会导致植物根细胞渗透失水,造成“烧苗”现象

C.垃圾填埋场土壤富含有机物,微生物需氧代谢旺盛,易造成植物根系缺氧

D.由垃圾填埋场改造成的公园中所有植被和栖息动物构成了一个生物群落

2.生态环境是我们赖以生存的家园,生态环境的好坏与我们的生活密切相关,生态环境部门梳理出十大重点任务,包括增蓝天、保碧水、护净土、优生态等。为完成生态环境的保护任务,下列相关措施错误的是( )

A.减少尾气排放及减少微生物分解产生的CO2,可实现增蓝天

B.减少生活污水排放,加强河流污染防治,有助于保碧水

C.开展重金属污染防控,加强农业用药污染防治,有助于护净土

D.加强山水林田综合治理,推进河湖生态修复,有助于优生态

3.为建设美丽乡村可构建人工湿地来治理生活污水,监测水质时,常检测水体中的BOD值(BOD值表示微生物分解单位体积水中有机物所需的氧气量),下列相关叙述正确的是( )

A.选择有较强适应污染环境、处理污水能力的植物进行栽种,体现了生态工程的整体原理

B.湿地中放养鱼苗、水禽等,种植莲藕、芦苇等,提高了生态系统的恢复力稳定性

C.分解污水中有机物的微生物种类有好氧型、厌氧型、兼性厌氧型等

D.BOD值越高,表明生活污水中的有机物污染程度越低,水质越好

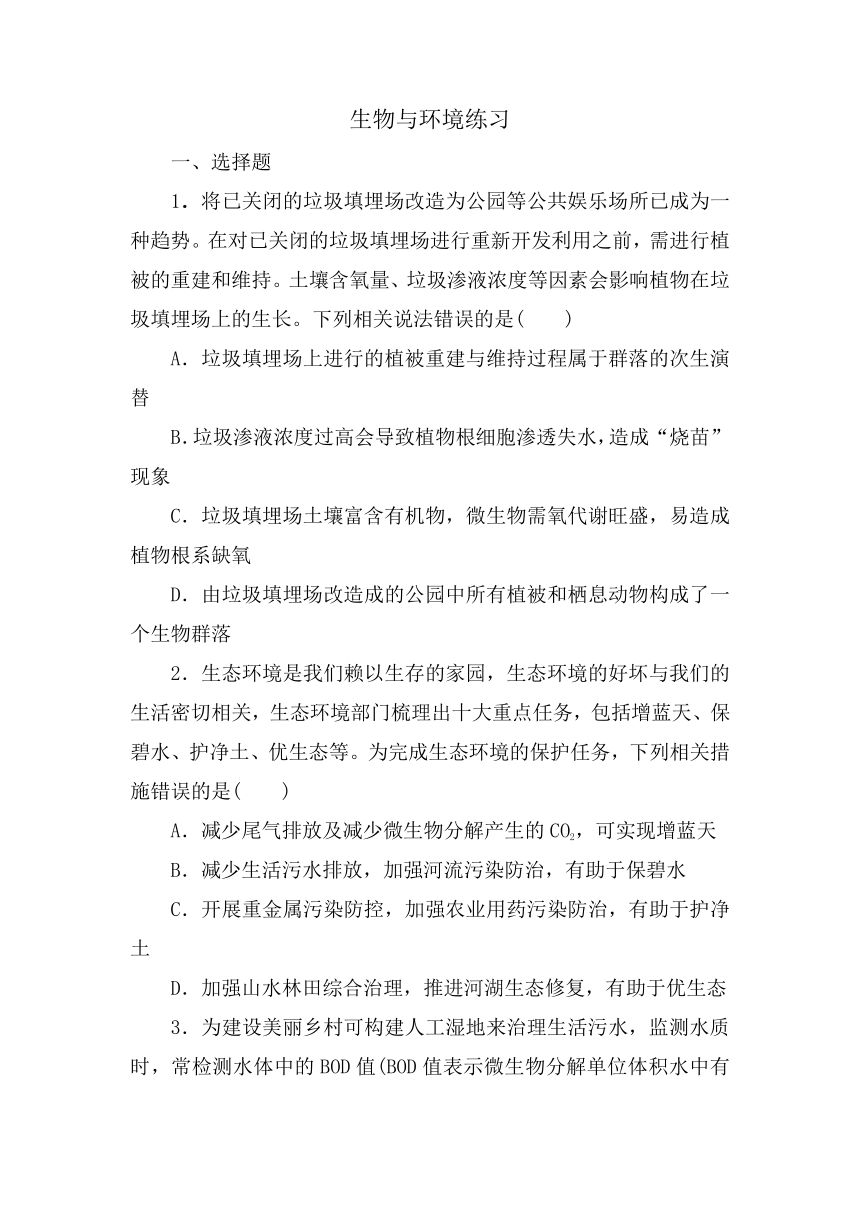

4.(不定项)在社会主义新农村建设中,“村容整治”是新农村建设的重要内容。为解决农村生活垃圾处理问题,某研究机构结合现有处理状况提出了下表所示的方案。下列相关叙述正确的是( )

生活垃圾分类 处置办法

废品类可回收垃圾 废品回收站

厨余垃圾 堆肥或生产沼气

包装类垃圾 卫生填埋

有害垃圾 专业化处理

A.参与菜根、菜叶等厨余垃圾发酵产生沼气的微生物属于消费者

B.若筛选能分解塑料的细菌,选择培养基应以塑料作为唯一碳源

C.废旧电池若进入土壤,其中的重金属离子可能会出现在人体内

D.垃圾分类处理有利于实现物质的循环再生和能量的多级利用

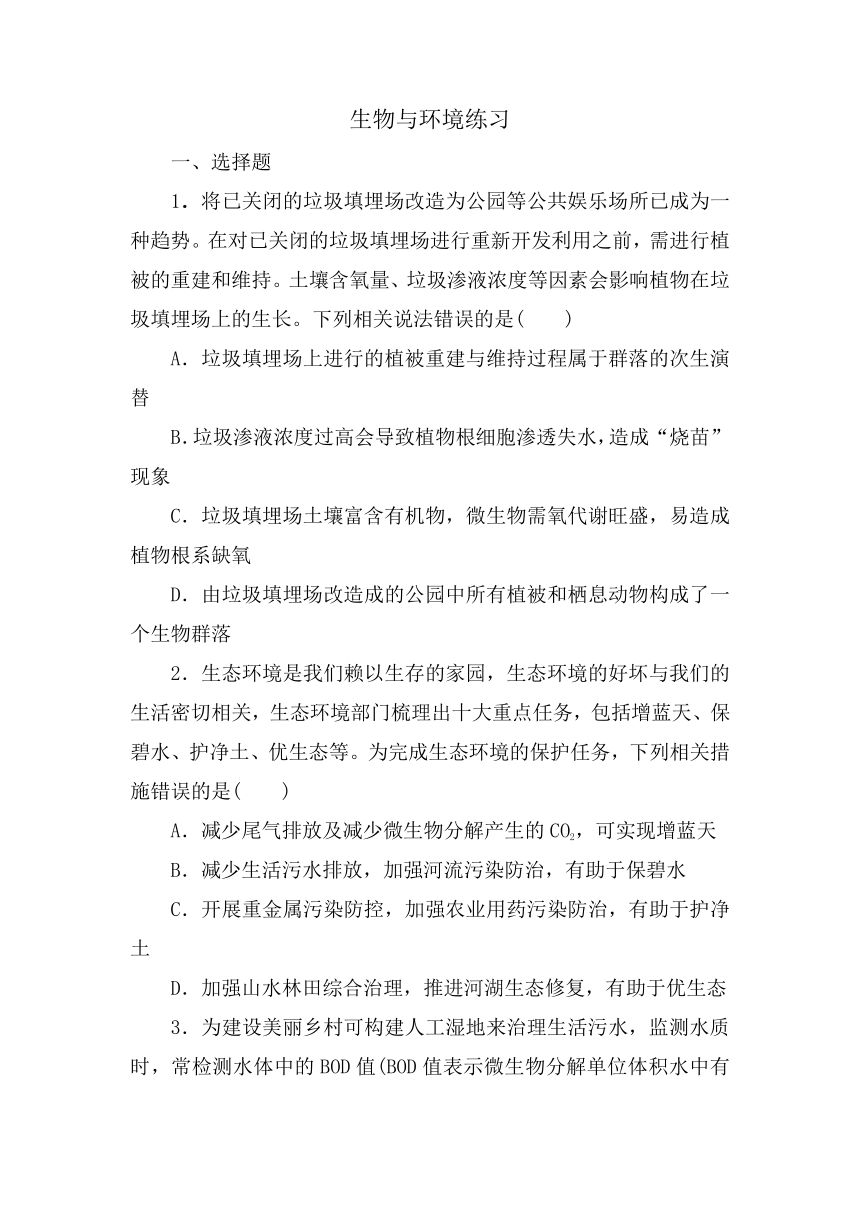

5.下图是某农户家庭种、养系统示意图。下列有关叙述错误的是( )

A.设计该生态工程主要运用了生态工程的循环原理

B.作物是该生态系统的主要成分,是其他生物所需物质和能量的来源

C.该生态工程实现了物质的循环利用,提高了能量传递效率,因而提高了经济效益

D.塘泥、粪等为作物的生长提供营养,离不开土壤微生物的分解作用

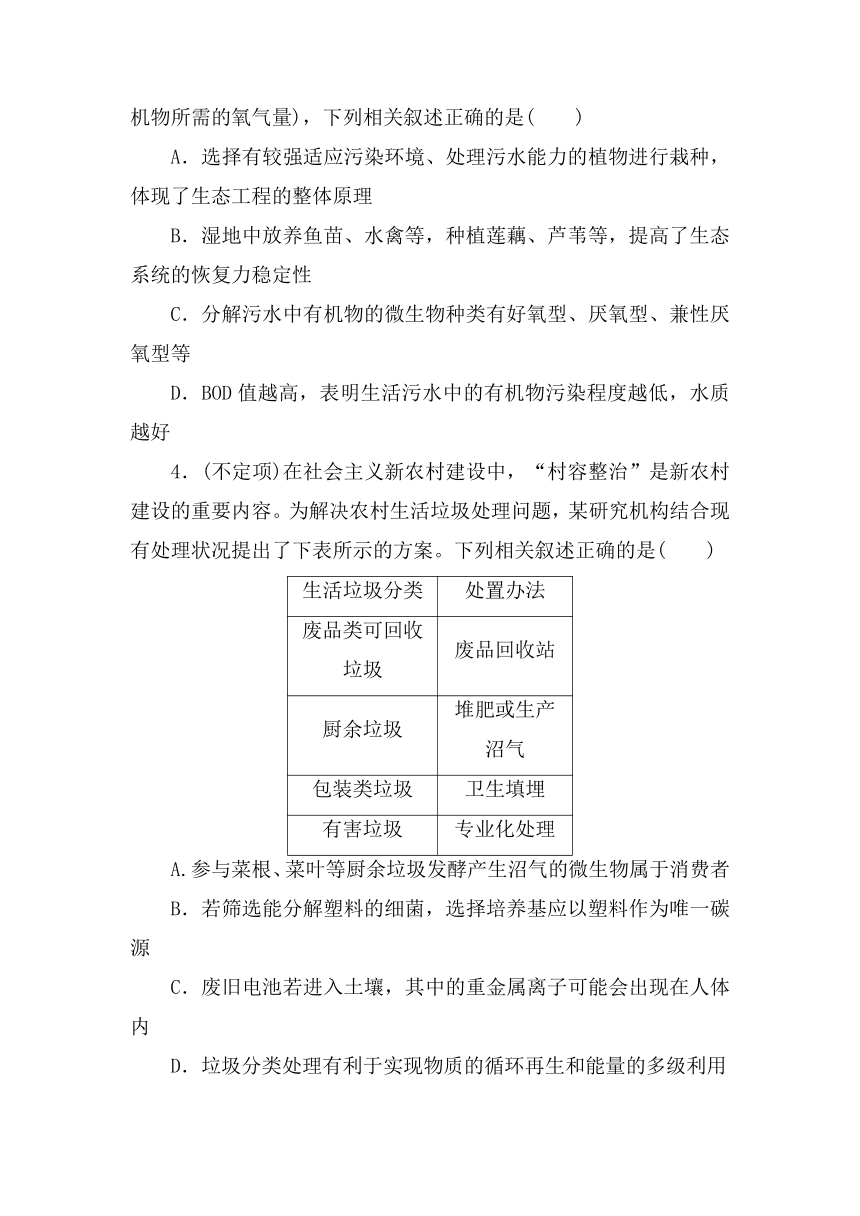

6.下图是某生态农场生产流程示意图,下列叙述错误的是( )

A.该农场充分利用了秸秆中的物质和能量,提高了能量利用率

B.该生态工程的建设遵循了生态工程的循环原理

C.作物通过光合作用合成有机物,能量就从非生物环境流入生物群落

D.图中的过程表明生态系统的物质循环处于自身平衡状态并维持稳定

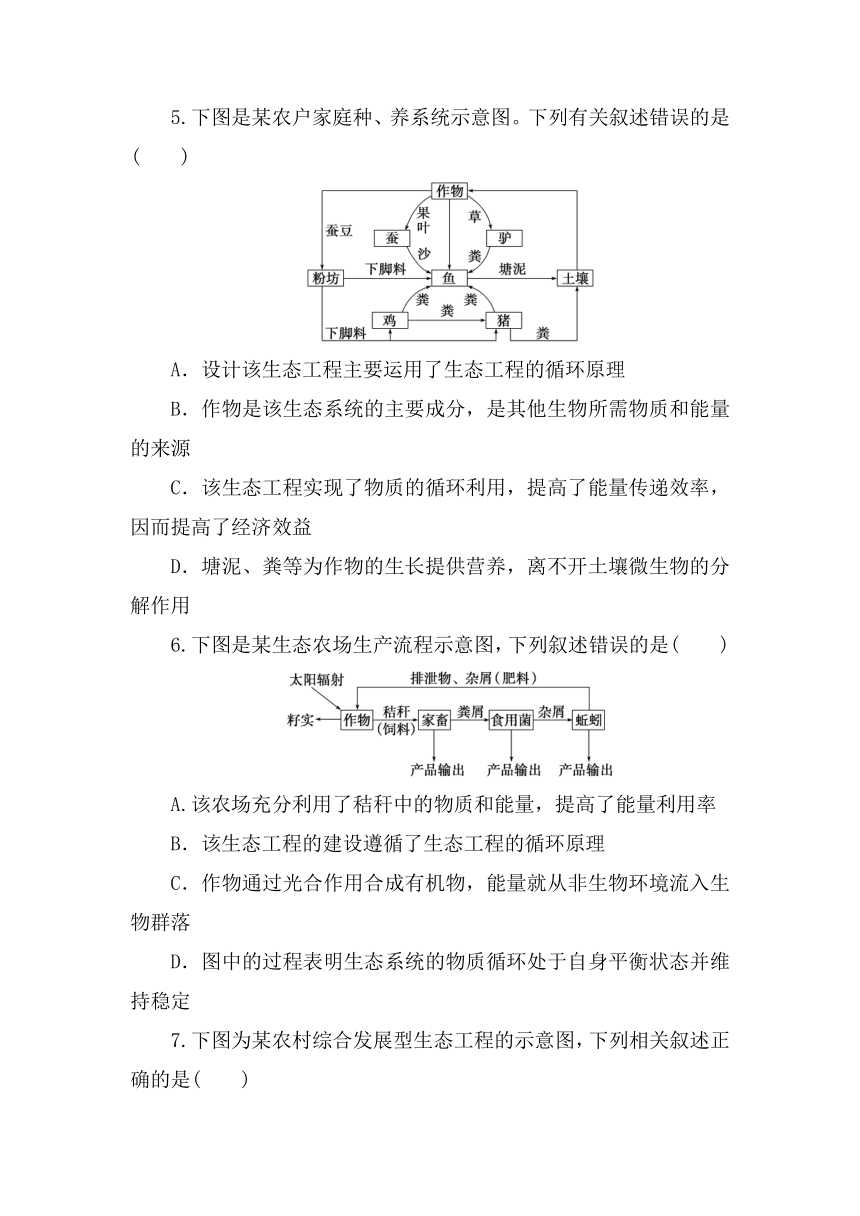

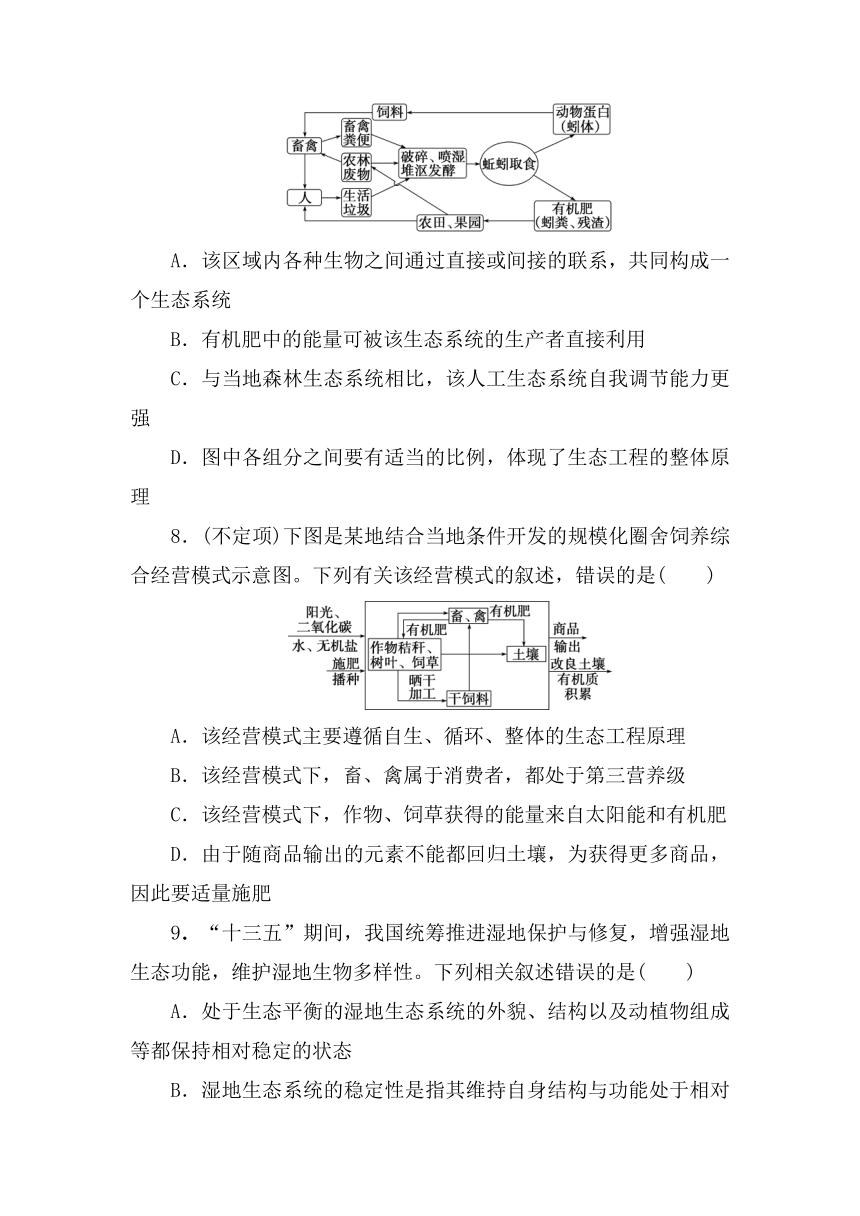

7.下图为某农村综合发展型生态工程的示意图,下列相关叙述正确的是( )

A.该区域内各种生物之间通过直接或间接的联系,共同构成一个生态系统

B.有机肥中的能量可被该生态系统的生产者直接利用

C.与当地森林生态系统相比,该人工生态系统自我调节能力更强

D.图中各组分之间要有适当的比例,体现了生态工程的整体原理

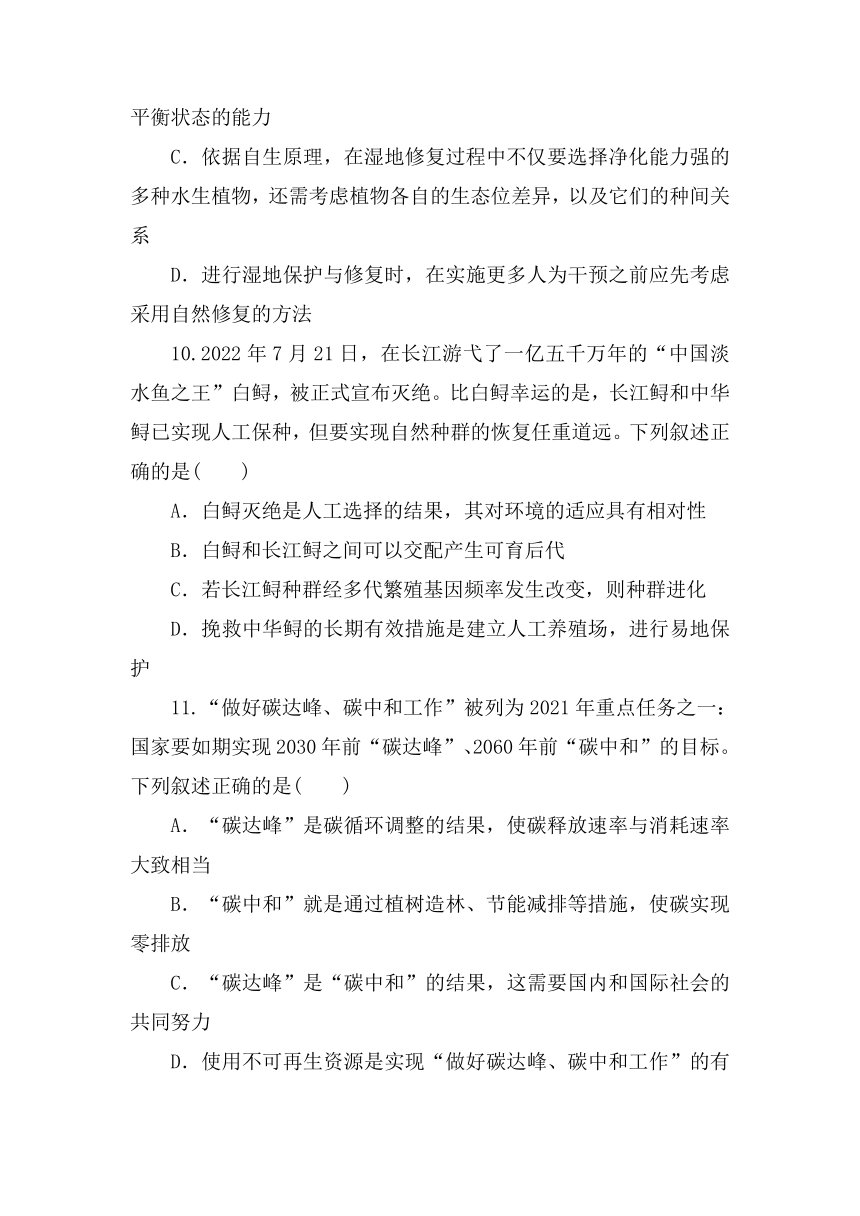

8.(不定项)下图是某地结合当地条件开发的规模化圈舍饲养综合经营模式示意图。下列有关该经营模式的叙述,错误的是( )

A.该经营模式主要遵循自生、循环、整体的生态工程原理

B.该经营模式下,畜、禽属于消费者,都处于第三营养级

C.该经营模式下,作物、饲草获得的能量来自太阳能和有机肥

D.由于随商品输出的元素不能都回归土壤,为获得更多商品,因此要适量施肥

9.“十三五”期间,我国统筹推进湿地保护与修复,增强湿地生态功能,维护湿地生物多样性。下列相关叙述错误的是( )

A.处于生态平衡的湿地生态系统的外貌、结构以及动植物组成等都保持相对稳定的状态

B.湿地生态系统的稳定性是指其维持自身结构与功能处于相对平衡状态的能力

C.依据自生原理,在湿地修复过程中不仅要选择净化能力强的多种水生植物,还需考虑植物各自的生态位差异,以及它们的种间关系

D.进行湿地保护与修复时,在实施更多人为干预之前应先考虑采用自然修复的方法

10.2022年7月21日,在长江游弋了一亿五千万年的“中国淡水鱼之王”白鲟,被正式宣布灭绝。比白鲟幸运的是,长江鲟和中华鲟已实现人工保种,但要实现自然种群的恢复任重道远。下列叙述正确的是( )

A.白鲟灭绝是人工选择的结果,其对环境的适应具有相对性

B.白鲟和长江鲟之间可以交配产生可育后代

C.若长江鲟种群经多代繁殖基因频率发生改变,则种群进化

D.挽救中华鲟的长期有效措施是建立人工养殖场,进行易地保护

11.“做好碳达峰、碳中和工作”被列为2021年重点任务之一:国家要如期实现2030年前“碳达峰”、2060年前“碳中和”的目标。下列叙述正确的是( )

A.“碳达峰”是碳循环调整的结果,使碳释放速率与消耗速率大致相当

B.“碳中和”就是通过植树造林、节能减排等措施,使碳实现零排放

C.“碳达峰”是“碳中和”的结果,这需要国内和国际社会的共同努力

D.使用不可再生资源是实现“做好碳达峰、碳中和工作”的有效手段

12.为积极应对全球气候变化,我国政府宣布于2030年前确保碳达峰(CO2排放量达到峰值),力争在2060年前实现碳中和(CO2排放量与吸收量相等)。下列叙述错误的是( )

A.CO2主要通过植物光合作用从非生物环境进入生物群落

B.减少化石燃料燃烧是实现碳中和的有效举措

C.生物群落中的碳元素只有通过分解者的分解作用重返非生物环境

D.碳元素在非生物环境和生物群落之间反复循环

二、非选择题

13.2021年的全国两会使“水环境保护”再次成为政府工作报告的热词;“农村污水”“修复”“水污染防治”等关键词写入了多个省市的政府工作报告。请回答以下问题:

(1)微山湖曾经因为大量生活污水的流入,造成蓝细菌大量繁殖,形成水华,导致金鱼藻(沉水草本植物)数量逐渐减少、局部湖区生态系统崩溃。

①蓝细菌与金鱼藻分布于不同的水层,这体现了生物群落的____________结构,金鱼藻数量逐渐减少的主要原因是__________

_____________________。

②治理水华的常用方法是人工打捞、投放化学杀藻剂和种植大型挺水植物,其中,种植大型挺水植物的作用机理主要是_________

_____________。

③经过大力治理,微山湖中呈现出“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”的美景,吸引了越来越多的游客前来观光旅游,这体现了生物多样性的________价值。少数游客将废弃物和垃圾扔进湖里,但并未引起生态系统的破坏,原因是生态系统具有一定的________

________能力。

(2)为解决农村污水处理问题,科研人员研发了新型农村污水处理池,示意图如下:

①厌氧池中的微生物属于生态系统组成成分中的__________

____,这些微生物在该系统中的作用主要是___________________

___。

②生活污水经过处理以后,出水口的水质达到排放要求,请结合示意图分析具体原因是_______________________________(答出2点即可),这样的水质可以用于喂养牲畜、浇灌菜园等。

14.谚语“桑茂、蚕壮、鱼肥大;塘肥、基好,蚕茧多”描述的是明清时期我国生活在长江三角洲、珠江三角洲的先民们探索出

的“桑基鱼塘”农业生产模式,见下图。请据图回答下列问题:

(1)进入该生态系统的总能量是________________。

(2)参与实现该生态系统中物质循环的生物成分有_________

_________。

(3)运转良好的桑基鱼塘可做到物质循环再生利用,图中能体现“废弃物资源化”的环节有____________________________(写出两点即可)。

(4)在设计桑基鱼塘这种高效人工生态系统时,为了将陆地种植与鱼塘养殖结合起来,把原本割裂的生产系统有机地整合在一起,需考虑_________________________(写出两点即可)等方面。

15. “纳米曝气—生物膜—水生植物”一体化生态修复集成系统是当前城市黑臭河道治理常用技术手段,该系统分别从水体增氧、微生物负载增殖、植物吸收降解等途径对黑臭水体进行全面水质净化,有效地消除水体黑臭,提高水体的自净能力,从而实现对河道的生物修复。下图1是某河道生态修复工程流程图,图2是该河道的模拟修复示意图。请回答下列问题:

(1)欲鉴定河道中漂浮的一层“绿膜”是绿藻还是蓝细菌,可通过显微镜观察细胞是否具有________________来确定。富含氮、磷的污水排入使该河道对藻类的环境容纳量________(填“增大”或“减小”)。

(2)纳米曝气机可产生纳米级的细小气泡,能快速增加水体溶解氧,有利于增强好氧生物的____________,加速河道中的污染物降解。治理过程中,可以种植挺水、浮水、沉水等植物;还可投放草食性鱼类,这两种治理方法利用的种间关系分别为__________

______。

(3)水体中放养食藻虫能有效降低藻类和有机碎屑的含量,这说明食藻虫在生态系统中的成分可能是________________。治理后,该河道水质得以恢复,水生植物层次分明,两栖类和鸟类等动物迁入增多,该群落发生的演替是_______________________________

_________________________________________(填“初生演替”或“次生演替”)。

答案:

1.解析:选D。垃圾填埋场存在着一定的土壤条件甚至有植被的种子等,因此在垃圾填埋场上进行的植被重建与维持过程属于群落的次生演替,A正确;垃圾渗液浓度过高会导致植物根细胞渗透失水,造成“烧苗”现象,B正确;由于垃圾填埋场土壤富含有机物,土壤中的有机物需要经过微生物的分解作用转化为无机物,而微生物分解有机物的实质是细胞呼吸,需氧型微生物的有氧呼吸会消耗氧气,从而造成土壤中氧气减少,易导致植物根系缺氧,C正确;生物群落是指在相同时间聚集在一定地域中各种生物种群的集合,由垃圾填埋场改造成的公园中的所有植被和栖息动物以及微生物共同构成生物群落,D错误。

2.解析:选A。微生物的分解作用属于生态系统物质循环中必不可少的环节,若减少微生物的分解作用,将不利于生态环境的保护,A项错误。

3.解析:选C。选择有较强适应污染环境、处理污水能力的植物进行栽种,体现的是生态工程的自生原理,A项错误;放养鱼苗、水禽等动物,种植莲藕、芦苇等水生植物,使生态系统的组分更多,营养结构更复杂,提高了该湿地生态系统的抵抗力稳定性,B项错误;在净化过程的不同阶段,生活污水中的溶氧量有差异,好氧型、厌氧型、兼性厌氧型微生物都参与了污水中有机物的分解,C项正确;BOD值表示微生物分解单位体积水中有机物所需的氧气量,BOD值越高,生活污水中的有机物越多,表明污染程度越高,水质越差,D项错误。

4.解析:选BCD。参与菜根、菜叶等厨余垃圾发酵产生沼气的微生物属于分解者,A错误;分解塑料的细菌能分解塑料,因此,若筛选能分解塑料的细菌,选择培养基应以塑料作为唯一碳源,B正确;有害垃圾若进入土壤或水体中,其中的重金属离子等物质会通过食物链和食物网逐级积累,最高营养级的重金属离子含量最高,最后可能会出现在人体内,C正确;垃圾分类处理后,既减少了污染,又实现了资源的重复利用,厨余垃圾堆肥或生产沼气还能实现能量的多级利用,因此垃圾分类处理有利于实现物质的循环再生和能量的多级利用,D正确。

5.解析:选C。该农业生态系统遵循的主要原理是循环原理,A正确;作物属于生产者,是该生态系统的主要成分,是其他生物所需物质和能量的来源,B正确;该生态工程实现了物质的循环利用和能量的多级利用,因而提高了经济效益,但能量传递效率不能提高,C错误;作物不能直接吸收塘泥、粪中的有机物,需要微生物将其分解为无机物后才能被作物吸收,因此塘泥、粪等为作物的生长提供营养,离不开土壤微生物的分解作用,D正确。

6.解析:选D。该农场中秸秆作为饲料喂养家畜,充分利用了秸秆中的物质和能量,提高了能量利用率,A正确;该农场中蚯蚓的排泄物、杂屑作为肥料供给作物,作物的秸秆作为饲料喂养家畜,遵循了生态工程的循环原理,B正确;作物是生产者,可通过光合作用合成有机物,将光能转化成化学能,能量就从非生物环境流入生物群落,C正确;图中的过程不能表明生态系统的物质循环处于自身平衡状态,D错误。

7.解析:选D。该区域内各种生物之间直接或间接地联系,共同构成一个群落,A错误;有机肥中的能量不可被该生态系统的生产者直接利用,需经过分解者将其变成无机物才能被植物吸收利用,B错误;该人工生态系统物种多样性低,营养结构简单,自我调节能力弱,C错误;图中各组分之间要有适当的比例,体现了生态工程的整体原理,D正确。

8.解析:选BC。该经营模式下由生物组分产生的自组织、自我优化、自我调节、自我更新和维持,遵循了自生原理;以饲料化、肥料化提高了废弃物的利用率,实现了无废弃物工程,遵循了循环原理;该模式不仅保护了环境,还增加了农民的收入,促进了产业发展,因此遵循了整体原理,A正确。该经营模式下,畜、禽以作物、饲草、树叶为食,属于初级消费者,处于第二营养级,B错误。该经营模式下,作物、饲草获得的能量来自太阳能,作物、饲草不能从有机肥中获取能量,C错误。农产品源源不断地从该生态系统输出,其中的N、P等植物生长必需的元素并不能都归还土壤,所以需要施肥才能维持该生态系统的稳定性,D正确。

9.解析:选B。湿地生态系统的稳定性是指其维持或恢复自身结构与功能处于相对平衡状态的能力,B错误。

10.解析:选C。白鲟灭绝是自然选择的结果,其对环境的适应具有相对性,A项错误;白鲟和长江鲟是两个不同的物种,两者之间存在生殖隔离,不可以交配或交配成功后不能产生可育后代,B项错误;种群进化的实质是基因频率发生改变,C项正确;挽救中华鲟的长期有效措施是建立自然保护区,进行就地保护,D项错误。

11.解析:选A。碳释放速率逐渐减少到与消耗速率相同时,达到峰值,因此“碳达峰”是碳循环调整的结果,使碳释放速率与消耗速率大致相当,A正确;“碳中和”是指国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳或其他温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,以抵消自身产生的二氧化碳或其他温室气体排放量,即达到相对“零排放”,而不是使碳实现零排放,B错误;“碳达峰”是碳释放速率达到最大时出现的一个峰值,而不是“碳中和”的结果,碳循环具有全球性等特点,因此“碳中和”需要国内和国际社会的共同努力,C错误;使用不可再生资源不利于可持续发展,会大大增加碳释放速率,不利于实现“碳达峰”“碳中和”,D错误。

12.C

13.(1)①垂直 蓝细菌大量繁殖覆盖水面,使水中光照、O2不足,降低了金鱼藻的光合作用和呼吸作用强度,影响其生长 ②与蓝细菌竞争阳光资源和水体中的N、P等矿质元素 ③直接 自我调节 (2)①分解者 将污水中的有机物分解为无机物 ②污染物中的有机物被厌氧池中的微生物(充分地)分解,污染物中不易分解吸收的物质在过滤池中沉降,污染物中的无机盐(无机物)被植物浮床系统中的植物(充分地)吸收

14.解析:(1)流经该生态系统的总能量是甘蔗、桑树等生产者固定的太阳能。(2)参与实现该生态系统中物质循环的生物成分有生产者、消费者、分解者。(3)运转良好的桑基鱼塘可做到物质的循环利用,将蚕和猪的排泄物喂鱼;塘泥中含有的有机质的含量较高,用来培育甘蔗、桑树;糖渣喂猪等环节能体现“废弃物资源化”。(4)在设计桑基鱼塘这种高效人工生态系统时,要将陆地种植与鱼塘养殖结合起来,把原本割裂的生产系统有机地整合在一起,要遵从自然生态系统的规律,各组分之间要有适当的比例,不同组分之间应构成有序的结构,通过改变和优化结构,达到改善系统功能的目的,故要考虑合适的陆地与水面的配比、栽种作物与养殖动物的关系等方面。

答案:(1)甘蔗和桑树(生产者)固定的太阳能 (2)生产者、消费者、分解者 (3)蚕、猪排泄物喂鱼、塘泥培桑(蔗)、糖渣喂猪 (4)合适的陆地与水面的配比、栽种作物与养殖动物的关系

15.解析:(1)绿藻属于真核生物,蓝细菌属于原核生物,原核细胞没有细胞核和复杂的细胞器。所以可通过显微镜观察是否具有细胞核或复杂细胞器来区分是绿藻还是蓝细菌。氮、磷可以促进藻类的生长,因此富含氮、磷的污水排入导致该河道中藻类的环境容纳量增大。(2)纳米曝气机可产生纳米级的细小气泡,能快速增加水体溶解氧,有利于增强好氧生物的有氧呼吸,加速河道中的污染物降解。治理过程中,可以利用种间竞争关系,种植挺水、浮水、沉水等植物;还可利用捕食关系,投放草食性鱼类,减少藻类数量。(3)食藻虫能有效降低藻类和有机碎屑的含量,这说明食藻虫在生态系统中的成分可能是消费者和分解者。治理后,该河道水质得以恢复,水生植物层次分明,两栖类和鸟类等动物迁入增多,由于原有的土壤条件保留,故该群落发生的演替是次生演替。

答案:(1)细胞核或复杂细胞器 增大 (2)有氧呼吸 种间竞争和捕食 (3)消费者和分解者 次生演替

一、选择题

1.将已关闭的垃圾填埋场改造为公园等公共娱乐场所已成为一种趋势。在对已关闭的垃圾填埋场进行重新开发利用之前,需进行植被的重建和维持。土壤含氧量、垃圾渗液浓度等因素会影响植物在垃圾填埋场上的生长。下列相关说法错误的是( )

A.垃圾填埋场上进行的植被重建与维持过程属于群落的次生演替

B.垃圾渗液浓度过高会导致植物根细胞渗透失水,造成“烧苗”现象

C.垃圾填埋场土壤富含有机物,微生物需氧代谢旺盛,易造成植物根系缺氧

D.由垃圾填埋场改造成的公园中所有植被和栖息动物构成了一个生物群落

2.生态环境是我们赖以生存的家园,生态环境的好坏与我们的生活密切相关,生态环境部门梳理出十大重点任务,包括增蓝天、保碧水、护净土、优生态等。为完成生态环境的保护任务,下列相关措施错误的是( )

A.减少尾气排放及减少微生物分解产生的CO2,可实现增蓝天

B.减少生活污水排放,加强河流污染防治,有助于保碧水

C.开展重金属污染防控,加强农业用药污染防治,有助于护净土

D.加强山水林田综合治理,推进河湖生态修复,有助于优生态

3.为建设美丽乡村可构建人工湿地来治理生活污水,监测水质时,常检测水体中的BOD值(BOD值表示微生物分解单位体积水中有机物所需的氧气量),下列相关叙述正确的是( )

A.选择有较强适应污染环境、处理污水能力的植物进行栽种,体现了生态工程的整体原理

B.湿地中放养鱼苗、水禽等,种植莲藕、芦苇等,提高了生态系统的恢复力稳定性

C.分解污水中有机物的微生物种类有好氧型、厌氧型、兼性厌氧型等

D.BOD值越高,表明生活污水中的有机物污染程度越低,水质越好

4.(不定项)在社会主义新农村建设中,“村容整治”是新农村建设的重要内容。为解决农村生活垃圾处理问题,某研究机构结合现有处理状况提出了下表所示的方案。下列相关叙述正确的是( )

生活垃圾分类 处置办法

废品类可回收垃圾 废品回收站

厨余垃圾 堆肥或生产沼气

包装类垃圾 卫生填埋

有害垃圾 专业化处理

A.参与菜根、菜叶等厨余垃圾发酵产生沼气的微生物属于消费者

B.若筛选能分解塑料的细菌,选择培养基应以塑料作为唯一碳源

C.废旧电池若进入土壤,其中的重金属离子可能会出现在人体内

D.垃圾分类处理有利于实现物质的循环再生和能量的多级利用

5.下图是某农户家庭种、养系统示意图。下列有关叙述错误的是( )

A.设计该生态工程主要运用了生态工程的循环原理

B.作物是该生态系统的主要成分,是其他生物所需物质和能量的来源

C.该生态工程实现了物质的循环利用,提高了能量传递效率,因而提高了经济效益

D.塘泥、粪等为作物的生长提供营养,离不开土壤微生物的分解作用

6.下图是某生态农场生产流程示意图,下列叙述错误的是( )

A.该农场充分利用了秸秆中的物质和能量,提高了能量利用率

B.该生态工程的建设遵循了生态工程的循环原理

C.作物通过光合作用合成有机物,能量就从非生物环境流入生物群落

D.图中的过程表明生态系统的物质循环处于自身平衡状态并维持稳定

7.下图为某农村综合发展型生态工程的示意图,下列相关叙述正确的是( )

A.该区域内各种生物之间通过直接或间接的联系,共同构成一个生态系统

B.有机肥中的能量可被该生态系统的生产者直接利用

C.与当地森林生态系统相比,该人工生态系统自我调节能力更强

D.图中各组分之间要有适当的比例,体现了生态工程的整体原理

8.(不定项)下图是某地结合当地条件开发的规模化圈舍饲养综合经营模式示意图。下列有关该经营模式的叙述,错误的是( )

A.该经营模式主要遵循自生、循环、整体的生态工程原理

B.该经营模式下,畜、禽属于消费者,都处于第三营养级

C.该经营模式下,作物、饲草获得的能量来自太阳能和有机肥

D.由于随商品输出的元素不能都回归土壤,为获得更多商品,因此要适量施肥

9.“十三五”期间,我国统筹推进湿地保护与修复,增强湿地生态功能,维护湿地生物多样性。下列相关叙述错误的是( )

A.处于生态平衡的湿地生态系统的外貌、结构以及动植物组成等都保持相对稳定的状态

B.湿地生态系统的稳定性是指其维持自身结构与功能处于相对平衡状态的能力

C.依据自生原理,在湿地修复过程中不仅要选择净化能力强的多种水生植物,还需考虑植物各自的生态位差异,以及它们的种间关系

D.进行湿地保护与修复时,在实施更多人为干预之前应先考虑采用自然修复的方法

10.2022年7月21日,在长江游弋了一亿五千万年的“中国淡水鱼之王”白鲟,被正式宣布灭绝。比白鲟幸运的是,长江鲟和中华鲟已实现人工保种,但要实现自然种群的恢复任重道远。下列叙述正确的是( )

A.白鲟灭绝是人工选择的结果,其对环境的适应具有相对性

B.白鲟和长江鲟之间可以交配产生可育后代

C.若长江鲟种群经多代繁殖基因频率发生改变,则种群进化

D.挽救中华鲟的长期有效措施是建立人工养殖场,进行易地保护

11.“做好碳达峰、碳中和工作”被列为2021年重点任务之一:国家要如期实现2030年前“碳达峰”、2060年前“碳中和”的目标。下列叙述正确的是( )

A.“碳达峰”是碳循环调整的结果,使碳释放速率与消耗速率大致相当

B.“碳中和”就是通过植树造林、节能减排等措施,使碳实现零排放

C.“碳达峰”是“碳中和”的结果,这需要国内和国际社会的共同努力

D.使用不可再生资源是实现“做好碳达峰、碳中和工作”的有效手段

12.为积极应对全球气候变化,我国政府宣布于2030年前确保碳达峰(CO2排放量达到峰值),力争在2060年前实现碳中和(CO2排放量与吸收量相等)。下列叙述错误的是( )

A.CO2主要通过植物光合作用从非生物环境进入生物群落

B.减少化石燃料燃烧是实现碳中和的有效举措

C.生物群落中的碳元素只有通过分解者的分解作用重返非生物环境

D.碳元素在非生物环境和生物群落之间反复循环

二、非选择题

13.2021年的全国两会使“水环境保护”再次成为政府工作报告的热词;“农村污水”“修复”“水污染防治”等关键词写入了多个省市的政府工作报告。请回答以下问题:

(1)微山湖曾经因为大量生活污水的流入,造成蓝细菌大量繁殖,形成水华,导致金鱼藻(沉水草本植物)数量逐渐减少、局部湖区生态系统崩溃。

①蓝细菌与金鱼藻分布于不同的水层,这体现了生物群落的____________结构,金鱼藻数量逐渐减少的主要原因是__________

_____________________。

②治理水华的常用方法是人工打捞、投放化学杀藻剂和种植大型挺水植物,其中,种植大型挺水植物的作用机理主要是_________

_____________。

③经过大力治理,微山湖中呈现出“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”的美景,吸引了越来越多的游客前来观光旅游,这体现了生物多样性的________价值。少数游客将废弃物和垃圾扔进湖里,但并未引起生态系统的破坏,原因是生态系统具有一定的________

________能力。

(2)为解决农村污水处理问题,科研人员研发了新型农村污水处理池,示意图如下:

①厌氧池中的微生物属于生态系统组成成分中的__________

____,这些微生物在该系统中的作用主要是___________________

___。

②生活污水经过处理以后,出水口的水质达到排放要求,请结合示意图分析具体原因是_______________________________(答出2点即可),这样的水质可以用于喂养牲畜、浇灌菜园等。

14.谚语“桑茂、蚕壮、鱼肥大;塘肥、基好,蚕茧多”描述的是明清时期我国生活在长江三角洲、珠江三角洲的先民们探索出

的“桑基鱼塘”农业生产模式,见下图。请据图回答下列问题:

(1)进入该生态系统的总能量是________________。

(2)参与实现该生态系统中物质循环的生物成分有_________

_________。

(3)运转良好的桑基鱼塘可做到物质循环再生利用,图中能体现“废弃物资源化”的环节有____________________________(写出两点即可)。

(4)在设计桑基鱼塘这种高效人工生态系统时,为了将陆地种植与鱼塘养殖结合起来,把原本割裂的生产系统有机地整合在一起,需考虑_________________________(写出两点即可)等方面。

15. “纳米曝气—生物膜—水生植物”一体化生态修复集成系统是当前城市黑臭河道治理常用技术手段,该系统分别从水体增氧、微生物负载增殖、植物吸收降解等途径对黑臭水体进行全面水质净化,有效地消除水体黑臭,提高水体的自净能力,从而实现对河道的生物修复。下图1是某河道生态修复工程流程图,图2是该河道的模拟修复示意图。请回答下列问题:

(1)欲鉴定河道中漂浮的一层“绿膜”是绿藻还是蓝细菌,可通过显微镜观察细胞是否具有________________来确定。富含氮、磷的污水排入使该河道对藻类的环境容纳量________(填“增大”或“减小”)。

(2)纳米曝气机可产生纳米级的细小气泡,能快速增加水体溶解氧,有利于增强好氧生物的____________,加速河道中的污染物降解。治理过程中,可以种植挺水、浮水、沉水等植物;还可投放草食性鱼类,这两种治理方法利用的种间关系分别为__________

______。

(3)水体中放养食藻虫能有效降低藻类和有机碎屑的含量,这说明食藻虫在生态系统中的成分可能是________________。治理后,该河道水质得以恢复,水生植物层次分明,两栖类和鸟类等动物迁入增多,该群落发生的演替是_______________________________

_________________________________________(填“初生演替”或“次生演替”)。

答案:

1.解析:选D。垃圾填埋场存在着一定的土壤条件甚至有植被的种子等,因此在垃圾填埋场上进行的植被重建与维持过程属于群落的次生演替,A正确;垃圾渗液浓度过高会导致植物根细胞渗透失水,造成“烧苗”现象,B正确;由于垃圾填埋场土壤富含有机物,土壤中的有机物需要经过微生物的分解作用转化为无机物,而微生物分解有机物的实质是细胞呼吸,需氧型微生物的有氧呼吸会消耗氧气,从而造成土壤中氧气减少,易导致植物根系缺氧,C正确;生物群落是指在相同时间聚集在一定地域中各种生物种群的集合,由垃圾填埋场改造成的公园中的所有植被和栖息动物以及微生物共同构成生物群落,D错误。

2.解析:选A。微生物的分解作用属于生态系统物质循环中必不可少的环节,若减少微生物的分解作用,将不利于生态环境的保护,A项错误。

3.解析:选C。选择有较强适应污染环境、处理污水能力的植物进行栽种,体现的是生态工程的自生原理,A项错误;放养鱼苗、水禽等动物,种植莲藕、芦苇等水生植物,使生态系统的组分更多,营养结构更复杂,提高了该湿地生态系统的抵抗力稳定性,B项错误;在净化过程的不同阶段,生活污水中的溶氧量有差异,好氧型、厌氧型、兼性厌氧型微生物都参与了污水中有机物的分解,C项正确;BOD值表示微生物分解单位体积水中有机物所需的氧气量,BOD值越高,生活污水中的有机物越多,表明污染程度越高,水质越差,D项错误。

4.解析:选BCD。参与菜根、菜叶等厨余垃圾发酵产生沼气的微生物属于分解者,A错误;分解塑料的细菌能分解塑料,因此,若筛选能分解塑料的细菌,选择培养基应以塑料作为唯一碳源,B正确;有害垃圾若进入土壤或水体中,其中的重金属离子等物质会通过食物链和食物网逐级积累,最高营养级的重金属离子含量最高,最后可能会出现在人体内,C正确;垃圾分类处理后,既减少了污染,又实现了资源的重复利用,厨余垃圾堆肥或生产沼气还能实现能量的多级利用,因此垃圾分类处理有利于实现物质的循环再生和能量的多级利用,D正确。

5.解析:选C。该农业生态系统遵循的主要原理是循环原理,A正确;作物属于生产者,是该生态系统的主要成分,是其他生物所需物质和能量的来源,B正确;该生态工程实现了物质的循环利用和能量的多级利用,因而提高了经济效益,但能量传递效率不能提高,C错误;作物不能直接吸收塘泥、粪中的有机物,需要微生物将其分解为无机物后才能被作物吸收,因此塘泥、粪等为作物的生长提供营养,离不开土壤微生物的分解作用,D正确。

6.解析:选D。该农场中秸秆作为饲料喂养家畜,充分利用了秸秆中的物质和能量,提高了能量利用率,A正确;该农场中蚯蚓的排泄物、杂屑作为肥料供给作物,作物的秸秆作为饲料喂养家畜,遵循了生态工程的循环原理,B正确;作物是生产者,可通过光合作用合成有机物,将光能转化成化学能,能量就从非生物环境流入生物群落,C正确;图中的过程不能表明生态系统的物质循环处于自身平衡状态,D错误。

7.解析:选D。该区域内各种生物之间直接或间接地联系,共同构成一个群落,A错误;有机肥中的能量不可被该生态系统的生产者直接利用,需经过分解者将其变成无机物才能被植物吸收利用,B错误;该人工生态系统物种多样性低,营养结构简单,自我调节能力弱,C错误;图中各组分之间要有适当的比例,体现了生态工程的整体原理,D正确。

8.解析:选BC。该经营模式下由生物组分产生的自组织、自我优化、自我调节、自我更新和维持,遵循了自生原理;以饲料化、肥料化提高了废弃物的利用率,实现了无废弃物工程,遵循了循环原理;该模式不仅保护了环境,还增加了农民的收入,促进了产业发展,因此遵循了整体原理,A正确。该经营模式下,畜、禽以作物、饲草、树叶为食,属于初级消费者,处于第二营养级,B错误。该经营模式下,作物、饲草获得的能量来自太阳能,作物、饲草不能从有机肥中获取能量,C错误。农产品源源不断地从该生态系统输出,其中的N、P等植物生长必需的元素并不能都归还土壤,所以需要施肥才能维持该生态系统的稳定性,D正确。

9.解析:选B。湿地生态系统的稳定性是指其维持或恢复自身结构与功能处于相对平衡状态的能力,B错误。

10.解析:选C。白鲟灭绝是自然选择的结果,其对环境的适应具有相对性,A项错误;白鲟和长江鲟是两个不同的物种,两者之间存在生殖隔离,不可以交配或交配成功后不能产生可育后代,B项错误;种群进化的实质是基因频率发生改变,C项正确;挽救中华鲟的长期有效措施是建立自然保护区,进行就地保护,D项错误。

11.解析:选A。碳释放速率逐渐减少到与消耗速率相同时,达到峰值,因此“碳达峰”是碳循环调整的结果,使碳释放速率与消耗速率大致相当,A正确;“碳中和”是指国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳或其他温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,以抵消自身产生的二氧化碳或其他温室气体排放量,即达到相对“零排放”,而不是使碳实现零排放,B错误;“碳达峰”是碳释放速率达到最大时出现的一个峰值,而不是“碳中和”的结果,碳循环具有全球性等特点,因此“碳中和”需要国内和国际社会的共同努力,C错误;使用不可再生资源不利于可持续发展,会大大增加碳释放速率,不利于实现“碳达峰”“碳中和”,D错误。

12.C

13.(1)①垂直 蓝细菌大量繁殖覆盖水面,使水中光照、O2不足,降低了金鱼藻的光合作用和呼吸作用强度,影响其生长 ②与蓝细菌竞争阳光资源和水体中的N、P等矿质元素 ③直接 自我调节 (2)①分解者 将污水中的有机物分解为无机物 ②污染物中的有机物被厌氧池中的微生物(充分地)分解,污染物中不易分解吸收的物质在过滤池中沉降,污染物中的无机盐(无机物)被植物浮床系统中的植物(充分地)吸收

14.解析:(1)流经该生态系统的总能量是甘蔗、桑树等生产者固定的太阳能。(2)参与实现该生态系统中物质循环的生物成分有生产者、消费者、分解者。(3)运转良好的桑基鱼塘可做到物质的循环利用,将蚕和猪的排泄物喂鱼;塘泥中含有的有机质的含量较高,用来培育甘蔗、桑树;糖渣喂猪等环节能体现“废弃物资源化”。(4)在设计桑基鱼塘这种高效人工生态系统时,要将陆地种植与鱼塘养殖结合起来,把原本割裂的生产系统有机地整合在一起,要遵从自然生态系统的规律,各组分之间要有适当的比例,不同组分之间应构成有序的结构,通过改变和优化结构,达到改善系统功能的目的,故要考虑合适的陆地与水面的配比、栽种作物与养殖动物的关系等方面。

答案:(1)甘蔗和桑树(生产者)固定的太阳能 (2)生产者、消费者、分解者 (3)蚕、猪排泄物喂鱼、塘泥培桑(蔗)、糖渣喂猪 (4)合适的陆地与水面的配比、栽种作物与养殖动物的关系

15.解析:(1)绿藻属于真核生物,蓝细菌属于原核生物,原核细胞没有细胞核和复杂的细胞器。所以可通过显微镜观察是否具有细胞核或复杂细胞器来区分是绿藻还是蓝细菌。氮、磷可以促进藻类的生长,因此富含氮、磷的污水排入导致该河道中藻类的环境容纳量增大。(2)纳米曝气机可产生纳米级的细小气泡,能快速增加水体溶解氧,有利于增强好氧生物的有氧呼吸,加速河道中的污染物降解。治理过程中,可以利用种间竞争关系,种植挺水、浮水、沉水等植物;还可利用捕食关系,投放草食性鱼类,减少藻类数量。(3)食藻虫能有效降低藻类和有机碎屑的含量,这说明食藻虫在生态系统中的成分可能是消费者和分解者。治理后,该河道水质得以恢复,水生植物层次分明,两栖类和鸟类等动物迁入增多,由于原有的土壤条件保留,故该群落发生的演替是次生演替。

答案:(1)细胞核或复杂细胞器 增大 (2)有氧呼吸 种间竞争和捕食 (3)消费者和分解者 次生演替

同课章节目录