2.《改造我们的学习》《人的正确思想是从哪里来的?》课件(共39张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修中册

文档属性

| 名称 | 2.《改造我们的学习》《人的正确思想是从哪里来的?》课件(共39张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修中册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-03-08 15:16:17 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

选择性必修中册 第2课

改造我们的学习

人的正确思想是从哪里来的

——毛泽东

改造我们的学习

一

走进伟人

二

分析论证思路

三

认识“政论文”

四

五

梳理文章

六

课文背景

解题

目 录

七

词语积累

毛 泽 东(1893~1976 )

字润之,笔名子任。1893年12月26日,生于湖南湘潭韶山冲的一个农民家庭。于1976年9月9日,在北京逝世。

他是坚定的马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、战略家和理论家,是中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人。同时具有极高的艺术修养,又是诗人、书法家。

一、走近伟人

1941年,中国共产党发动了著名的延安整风运动。这次整风运动的目的是对全体党员和全体干部进行的一次马列主义教育。整风运动中,毛泽东同志针对党内存在着的不良党风、文风和学风,分别作了《整顿党的作风》的报告以反对党内的宗派主义,作了《反对党八股》的报告以反对党八股的文风,作了《改造我们的学习》的报告以反对主观主义的学风,这三篇报告是延安整风运动的指导性文件。

二、课文背景

←—毛泽东在延安

政论文是以政治问题为主要内容的论述文。它内容广泛,形式多样。论述政治问题的,自然是政论文;从政治角度论述社会问题和思想问题的社会论文、思想论文,也可以归入政论文;报纸杂志的社论、评论员文章、观察家评论等大多数也是政论文。

三、认识“政论文”☆

①政治性:政论文常常研究重大政治问题,对于那些政治色彩浓厚的社会问题和思想问题,也会进行理论与实际的探讨,体现政论文的政治敏锐性。

②指导性:政论文不仅要用道理说服人,而且常常会进而成为人们行动的指导。

③严密性:政论文特别强调评价的准确性、论证的逻辑性以及行文的周密性。

政论文主要有三个方面的特点:

四、解题

这是毛泽东在延安干部会议上所作的报告,是关于延安整风运动的主要文献之一。

《改造我们的学习》

“改造”指这篇文章的具体目的;

“我们”指的是中共党员;

“学习”指的学习的方法和学习的制度。

不能改。“改造”意味着不是一般意义上的“改变”,而是从根本上改掉旧的,树立新的。凡是须改造的事物大都存在不足甚至严重的错误或故障,而“改变”一词语气则较弱,故不能改。

“改造我们的学习”能否改成“改变我们的学习”?

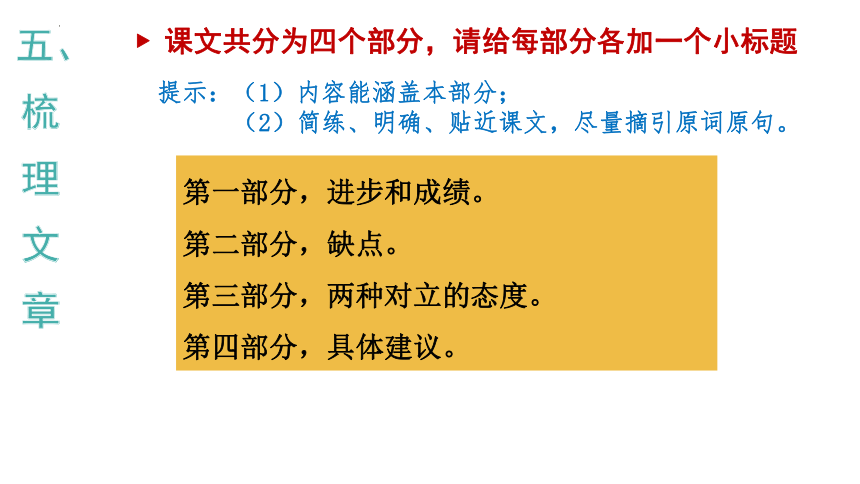

课文共分为四个部分,请给每部分各加一个小标题

第一部分,进步和成绩。

第二部分,缺点。

第三部分,两种对立的态度。

第四部分,具体建议。

提示:(1)内容能涵盖本部分;

(2)简练、明确、贴近课文,尽量摘引原词原句。

五、梳理文章

请同学们用首尾跳读法迅速找出课文中显示全文结构脉络和内容要点的最重要的几个句子。

“我主张将我们全党的学习方法和学习制度改造一下。其理由如下”;

“中国共产党的二十年,就是马克思列宁主义的普遍真理和中国革命的具体实践日益结合的二十年”;

“但是我们还是有缺点的,而且还有很大的缺点”;

“为了反复地说明这个意思,我想将两种互相对立的态度对照地讲一下”;

“依据上述意见,我有下列提议”;

“在如此生动丰富的中国革命环境和世界革命环境中,我们在学习问题上的这一改造,我相信一定会有好的结果”。

中国共产党的二十年,就是马克思列宁主义的普遍真理和中国革命的具体实践日益结合的二十年。

问题探究

【研读】第一部分

1.这一部分的中心观点是什么?

点明马克思列宁主义和中国革命的具体实践的结合的深刻历史,点明坚持正确的方向的重要性,为下文提出存在的弊端做了铺垫。

问题探究

【研读】第一部分

2.这一部分有什么作用?

缺点:①不注重研究现状;②不注重研究历史;③不注重马克思列宁主义的应用。弊端:这种作风害了我们的许多同志。

问题探究

【研读】第二部分

1.这一部分提出了党内存在的哪些缺点?有何弊端?

一种是主观主义的态度,不实事求是,无的放矢,危害革命,是反科学、反马克思列宁主义的,是党性不纯的一种表现;另外一种是马克思列宁主义的态度:实事求是,有的放矢,是无产阶级党性的表现。

问题探究

【研读】第三部分

1.试概括两种对立的态度。

①提出系统地周密地研究周围环境的任务。②聚集人才,分工合作,研究近百年的中国史。③对于在职干部的教育和干部学校的教育,应确立以研究中国革命实际问题为中心,以马克思列宁主义基本原则为指导的方针,研究马克思列宁主义,应以《苏联共产党(布)历史简明教程》为中心的材料。

问题探究

【研读】第四部分

1.试概括改造的建议。

六、分析论证思路

内容 句子 论证方法

第一部分

第二部分

第三部分

第四部分

①论证方法

时间顺序梳理中国共产党二十年来的实践,证明普遍真理与具体时间的结合。

我们的许多同志……

两种相互对照的态度:马克思、恩格斯教导我们……

用芦苇、竹笋比喻

例如……

以叙代议

例证法

对比法、引证法、喻证法

例证法

提议

主张

理由

正面:回顾发展的历史

阐明改造的重要

反面:分析存在的缺点

强调改造的必要

对比:提示斗争的实质

突出改造的迫切

引论

本论

结论

我主张将我们全党的学习方法和学习制度改造一下。

关于改造学风的几项“提议”……

②结构

梳理

前仆后继

生吞活剥

等闲视之

有的放矢

哗众取宠

徒有虚名

若明若暗

粗枝大叶

夸夸其谈

谬种流传

华而不实

可歌可泣

一知半解

钦差大臣

仆:倒下。形容英勇奋斗,不怕牺牲。

比喻生硬地接受或机械地搬用(别人的)。

形容用平常的眼光对待别人或事物。

对准靶子射箭,比喻言论、行动目标准确。

用浮夸的言辞博取群众的喜欢。

空有某种名声,名不副实。

对问题情况有所认识却不清楚,或态度不明。

比喻做事不细致,不认真。

说话或文章浮夸,不切实际。

指荒谬错误的言论等广泛传播下去。

只开花不结果。比喻外表好看,内容空虚。

形容事迹值得歌颂赞叹,令人感动得落泪。

知道得不全面,理解得不透彻。

由皇帝派遣代表皇帝去办理重大事件的官员。

七、

词 语积累

课堂小练

★与“等闲视之”中的“等闲”一词意义和用法相同的一项是[ ]

A .莫等闲白了少年头,空悲切。

B .红军不怕远征难,万水千山只等闲。

C .等闲识得东风面,万紫千红总是春。

D.长恨人心不如水,等闲平地起波澜。

C

(随便,轻易)

(平常)

(随便)

(无端,平白地)

(平常,随便)

人的正确思想是从哪里来的?

——毛泽东

解题:《人的正确思想是从哪里来的 》

本文是《中共中央关于农村工作中若干问题的决定(草案)》中的一段。毛泽东同志的这一段论述,阐述的是马克思主义认识论的一个根本的问题、核心的问题,为了向广大党员干部进行辩证唯物论的认识论的教育,要求他们要具有“实事求是”的观点,以便正确的对待形势,全面地理解党的方针政策,更好地开展和进行工作。

这篇文章简明扼要的解说了马克思主义认识论的基本原理,指出了如何取得正确思想的科学道理。我们党的方针、政策、路线的制定,都是以马克思主义认识论作为理论基础的。我们要正确地理解和贯彻党的方针、政策、路线,要正确地认识世界,改造世界,就是掌握这一基本原理。

人的正确思想从哪里来的?

是自己从天上掉下的的吗?

是自己头脑里固有的吗?

开篇发问:

不是

文章开头连用三个问句有什么作用?三个问题之间有什么样的关系?

①造成疑问和悬念,引起读者的注意和思考;

②强调了回答的内容,使中心论点鲜明突出;

③强调并说明了中心论点的内在含意。三个问句中,第一个问句引出议论的中心,统贯全篇,也包括了后两个问句的内容。

作者为什么否定 “天上掉下来的”和“自己头脑里固有的”这两种观点?这两句话在语言上有什么特色?

①因为这两种说法都是唯心主义的。第一种是客观唯心主义,第二种是主观唯心主义。

②语言特色:这两个设问句,写得很通俗,口语化,略含讽意,否定了客观唯心主义和主观唯心主义,作者用通俗的语言说明了一个深刻的哲学道理。深入浅出、通俗易懂是本文的主要写作特点。

人的正确思想,只能从社会实践中来,只从:

生产斗争

阶级斗争

科学实验者

这三项实验中来。

结构梳理

③第三部分:从“现在我们的同志中”到结束。

联系实际——指明学习辩证唯物论的认识论的重要意义。

本文从论述思路上可以分为三个部分。

①第一部分:开头到“这三项实践中来”。

提出论点——人的正确思想,只能从社会实践中来。

②第二部分:从“人们的社会存在”到“就是辩证唯物论的认识论”。

分析问题——从实践与认识的关系上,论述认识的辩证过程和规律,阐述了人的正确思想形成的过程,有力地论证中心论点。

文章主体

③“一个正确的认识”到“就是辩证唯物论的认识论”。

——总结并深化上文

(阐述正确认识的形成,需要一个反复实践的过程。)

第二部分是文章的主体,试着划分层次,概括其大意。

①“人们的社会存在”到“改造世界的物质力量”。

——总论物质与精神的辩证关系

②“人们在社会实践中从事各项斗争”到“此外再无别的目的”。

——分别论证认识过程的两个飞跃阶段

(第一个飞跃是从感性认识到理性认识的飞跃,第二个飞跃是从理性认识到实践的飞跃。)

为什么人的认识要有第二次飞跃?第二次飞跃为什么比第一次飞跃“意义更伟大”?

从实践中得来的理性认识是否正确地反映客观外界的规律,还是没有证明的,必须把它再“放到社会实践中去”检验,看它是否达到预想的目的,于是就产生了第二次飞跃 。

第二次飞跃特别重要是因为:

一、只有这一次飞跃,才能证明第一次飞跃中得到的认识正确与否;

二、“无产阶级认识世界的目的,只是为了改造世界,此外再无别的目的。”

一个正确思想的形成为什么必须“多次反复”?

一个正确思想的形成往往需要经过由物质到精神,由精神到物质的多次反复。这是因为:客观事物从现象到本质的表现都有一个过程,而人的认识还要受到已有知识水平和历史条件的局限,即使对于已暴露出来的事物的现象和本质,也不一定能完全把握,因此人的认识不能一次性完成,需要“多次的反复”。

理解认识来源于实践

实践是检验真理的唯一标准

结论

学习本文结构安排

议论文写作

引论——开头——提出问题

本论——主体——分析问题

结论——结尾——解决问题

本文从结构形式上给我们提供了阅读和写作议论文的良好范例。

议论文一般的结构形式,在总体上是共同的:

品味语言

“在社会斗争中,代表先进阶级的势力,有时候有些失败,并不是因为思想不正确,而是因为在斗争力量的对比上先进势力这一方,暂时还不如反动势力那一方,所以暂时失败了,但是以后总有一天要成功的。”

1.以上有些词语体现了语言的准确性,请按照下面的提示,把相关的词语填在后面的横线上:

①从范围上体现准确性:“ ”

②从时间上体现准确性:“ ”

③从程度上体现准确性:“ ”

④从性质上体现准确性:“ ”

阅读下面的内容,回答后面问题。

严谨准确,行文简洁。

有时候、暂时、以后总有一天

有些失败

在社会斗争中、在斗争力量的……

先进、反动

“在社会斗争中,代表先进阶级的势力,有时候有些失败,并不是因为思想不正确,而是因为在斗争力量的对比上先进势力这一方,暂时还不如反动势力那一方,所以暂时失败了,但是以后总有一天要成功的。”

2.结合中国革命的历史,能就此举出一个恰当的例子来吗?

答:“八一”南昌起义。

邓小平同志曾经在谈“实事求是”这一问题时,具体提到了这篇文章,他说“1963年,毛泽东同志在《人的正确思想是从哪里来的 》一文中指出:‘人的正确思想,只能从社会实践中来。’”还说:“实事求是,毛泽东思想的精髓就是这四个字”。

相关链接

推荐阅读:

毛泽东《实践论》《矛盾论》

李秀林《辩证唯物主义和历史唯物主义原理》

选择性必修中册 第2课

改造我们的学习

人的正确思想是从哪里来的

——毛泽东

改造我们的学习

一

走进伟人

二

分析论证思路

三

认识“政论文”

四

五

梳理文章

六

课文背景

解题

目 录

七

词语积累

毛 泽 东(1893~1976 )

字润之,笔名子任。1893年12月26日,生于湖南湘潭韶山冲的一个农民家庭。于1976年9月9日,在北京逝世。

他是坚定的马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、战略家和理论家,是中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人。同时具有极高的艺术修养,又是诗人、书法家。

一、走近伟人

1941年,中国共产党发动了著名的延安整风运动。这次整风运动的目的是对全体党员和全体干部进行的一次马列主义教育。整风运动中,毛泽东同志针对党内存在着的不良党风、文风和学风,分别作了《整顿党的作风》的报告以反对党内的宗派主义,作了《反对党八股》的报告以反对党八股的文风,作了《改造我们的学习》的报告以反对主观主义的学风,这三篇报告是延安整风运动的指导性文件。

二、课文背景

←—毛泽东在延安

政论文是以政治问题为主要内容的论述文。它内容广泛,形式多样。论述政治问题的,自然是政论文;从政治角度论述社会问题和思想问题的社会论文、思想论文,也可以归入政论文;报纸杂志的社论、评论员文章、观察家评论等大多数也是政论文。

三、认识“政论文”☆

①政治性:政论文常常研究重大政治问题,对于那些政治色彩浓厚的社会问题和思想问题,也会进行理论与实际的探讨,体现政论文的政治敏锐性。

②指导性:政论文不仅要用道理说服人,而且常常会进而成为人们行动的指导。

③严密性:政论文特别强调评价的准确性、论证的逻辑性以及行文的周密性。

政论文主要有三个方面的特点:

四、解题

这是毛泽东在延安干部会议上所作的报告,是关于延安整风运动的主要文献之一。

《改造我们的学习》

“改造”指这篇文章的具体目的;

“我们”指的是中共党员;

“学习”指的学习的方法和学习的制度。

不能改。“改造”意味着不是一般意义上的“改变”,而是从根本上改掉旧的,树立新的。凡是须改造的事物大都存在不足甚至严重的错误或故障,而“改变”一词语气则较弱,故不能改。

“改造我们的学习”能否改成“改变我们的学习”?

课文共分为四个部分,请给每部分各加一个小标题

第一部分,进步和成绩。

第二部分,缺点。

第三部分,两种对立的态度。

第四部分,具体建议。

提示:(1)内容能涵盖本部分;

(2)简练、明确、贴近课文,尽量摘引原词原句。

五、梳理文章

请同学们用首尾跳读法迅速找出课文中显示全文结构脉络和内容要点的最重要的几个句子。

“我主张将我们全党的学习方法和学习制度改造一下。其理由如下”;

“中国共产党的二十年,就是马克思列宁主义的普遍真理和中国革命的具体实践日益结合的二十年”;

“但是我们还是有缺点的,而且还有很大的缺点”;

“为了反复地说明这个意思,我想将两种互相对立的态度对照地讲一下”;

“依据上述意见,我有下列提议”;

“在如此生动丰富的中国革命环境和世界革命环境中,我们在学习问题上的这一改造,我相信一定会有好的结果”。

中国共产党的二十年,就是马克思列宁主义的普遍真理和中国革命的具体实践日益结合的二十年。

问题探究

【研读】第一部分

1.这一部分的中心观点是什么?

点明马克思列宁主义和中国革命的具体实践的结合的深刻历史,点明坚持正确的方向的重要性,为下文提出存在的弊端做了铺垫。

问题探究

【研读】第一部分

2.这一部分有什么作用?

缺点:①不注重研究现状;②不注重研究历史;③不注重马克思列宁主义的应用。弊端:这种作风害了我们的许多同志。

问题探究

【研读】第二部分

1.这一部分提出了党内存在的哪些缺点?有何弊端?

一种是主观主义的态度,不实事求是,无的放矢,危害革命,是反科学、反马克思列宁主义的,是党性不纯的一种表现;另外一种是马克思列宁主义的态度:实事求是,有的放矢,是无产阶级党性的表现。

问题探究

【研读】第三部分

1.试概括两种对立的态度。

①提出系统地周密地研究周围环境的任务。②聚集人才,分工合作,研究近百年的中国史。③对于在职干部的教育和干部学校的教育,应确立以研究中国革命实际问题为中心,以马克思列宁主义基本原则为指导的方针,研究马克思列宁主义,应以《苏联共产党(布)历史简明教程》为中心的材料。

问题探究

【研读】第四部分

1.试概括改造的建议。

六、分析论证思路

内容 句子 论证方法

第一部分

第二部分

第三部分

第四部分

①论证方法

时间顺序梳理中国共产党二十年来的实践,证明普遍真理与具体时间的结合。

我们的许多同志……

两种相互对照的态度:马克思、恩格斯教导我们……

用芦苇、竹笋比喻

例如……

以叙代议

例证法

对比法、引证法、喻证法

例证法

提议

主张

理由

正面:回顾发展的历史

阐明改造的重要

反面:分析存在的缺点

强调改造的必要

对比:提示斗争的实质

突出改造的迫切

引论

本论

结论

我主张将我们全党的学习方法和学习制度改造一下。

关于改造学风的几项“提议”……

②结构

梳理

前仆后继

生吞活剥

等闲视之

有的放矢

哗众取宠

徒有虚名

若明若暗

粗枝大叶

夸夸其谈

谬种流传

华而不实

可歌可泣

一知半解

钦差大臣

仆:倒下。形容英勇奋斗,不怕牺牲。

比喻生硬地接受或机械地搬用(别人的)。

形容用平常的眼光对待别人或事物。

对准靶子射箭,比喻言论、行动目标准确。

用浮夸的言辞博取群众的喜欢。

空有某种名声,名不副实。

对问题情况有所认识却不清楚,或态度不明。

比喻做事不细致,不认真。

说话或文章浮夸,不切实际。

指荒谬错误的言论等广泛传播下去。

只开花不结果。比喻外表好看,内容空虚。

形容事迹值得歌颂赞叹,令人感动得落泪。

知道得不全面,理解得不透彻。

由皇帝派遣代表皇帝去办理重大事件的官员。

七、

词 语积累

课堂小练

★与“等闲视之”中的“等闲”一词意义和用法相同的一项是[ ]

A .莫等闲白了少年头,空悲切。

B .红军不怕远征难,万水千山只等闲。

C .等闲识得东风面,万紫千红总是春。

D.长恨人心不如水,等闲平地起波澜。

C

(随便,轻易)

(平常)

(随便)

(无端,平白地)

(平常,随便)

人的正确思想是从哪里来的?

——毛泽东

解题:《人的正确思想是从哪里来的 》

本文是《中共中央关于农村工作中若干问题的决定(草案)》中的一段。毛泽东同志的这一段论述,阐述的是马克思主义认识论的一个根本的问题、核心的问题,为了向广大党员干部进行辩证唯物论的认识论的教育,要求他们要具有“实事求是”的观点,以便正确的对待形势,全面地理解党的方针政策,更好地开展和进行工作。

这篇文章简明扼要的解说了马克思主义认识论的基本原理,指出了如何取得正确思想的科学道理。我们党的方针、政策、路线的制定,都是以马克思主义认识论作为理论基础的。我们要正确地理解和贯彻党的方针、政策、路线,要正确地认识世界,改造世界,就是掌握这一基本原理。

人的正确思想从哪里来的?

是自己从天上掉下的的吗?

是自己头脑里固有的吗?

开篇发问:

不是

文章开头连用三个问句有什么作用?三个问题之间有什么样的关系?

①造成疑问和悬念,引起读者的注意和思考;

②强调了回答的内容,使中心论点鲜明突出;

③强调并说明了中心论点的内在含意。三个问句中,第一个问句引出议论的中心,统贯全篇,也包括了后两个问句的内容。

作者为什么否定 “天上掉下来的”和“自己头脑里固有的”这两种观点?这两句话在语言上有什么特色?

①因为这两种说法都是唯心主义的。第一种是客观唯心主义,第二种是主观唯心主义。

②语言特色:这两个设问句,写得很通俗,口语化,略含讽意,否定了客观唯心主义和主观唯心主义,作者用通俗的语言说明了一个深刻的哲学道理。深入浅出、通俗易懂是本文的主要写作特点。

人的正确思想,只能从社会实践中来,只从:

生产斗争

阶级斗争

科学实验者

这三项实验中来。

结构梳理

③第三部分:从“现在我们的同志中”到结束。

联系实际——指明学习辩证唯物论的认识论的重要意义。

本文从论述思路上可以分为三个部分。

①第一部分:开头到“这三项实践中来”。

提出论点——人的正确思想,只能从社会实践中来。

②第二部分:从“人们的社会存在”到“就是辩证唯物论的认识论”。

分析问题——从实践与认识的关系上,论述认识的辩证过程和规律,阐述了人的正确思想形成的过程,有力地论证中心论点。

文章主体

③“一个正确的认识”到“就是辩证唯物论的认识论”。

——总结并深化上文

(阐述正确认识的形成,需要一个反复实践的过程。)

第二部分是文章的主体,试着划分层次,概括其大意。

①“人们的社会存在”到“改造世界的物质力量”。

——总论物质与精神的辩证关系

②“人们在社会实践中从事各项斗争”到“此外再无别的目的”。

——分别论证认识过程的两个飞跃阶段

(第一个飞跃是从感性认识到理性认识的飞跃,第二个飞跃是从理性认识到实践的飞跃。)

为什么人的认识要有第二次飞跃?第二次飞跃为什么比第一次飞跃“意义更伟大”?

从实践中得来的理性认识是否正确地反映客观外界的规律,还是没有证明的,必须把它再“放到社会实践中去”检验,看它是否达到预想的目的,于是就产生了第二次飞跃 。

第二次飞跃特别重要是因为:

一、只有这一次飞跃,才能证明第一次飞跃中得到的认识正确与否;

二、“无产阶级认识世界的目的,只是为了改造世界,此外再无别的目的。”

一个正确思想的形成为什么必须“多次反复”?

一个正确思想的形成往往需要经过由物质到精神,由精神到物质的多次反复。这是因为:客观事物从现象到本质的表现都有一个过程,而人的认识还要受到已有知识水平和历史条件的局限,即使对于已暴露出来的事物的现象和本质,也不一定能完全把握,因此人的认识不能一次性完成,需要“多次的反复”。

理解认识来源于实践

实践是检验真理的唯一标准

结论

学习本文结构安排

议论文写作

引论——开头——提出问题

本论——主体——分析问题

结论——结尾——解决问题

本文从结构形式上给我们提供了阅读和写作议论文的良好范例。

议论文一般的结构形式,在总体上是共同的:

品味语言

“在社会斗争中,代表先进阶级的势力,有时候有些失败,并不是因为思想不正确,而是因为在斗争力量的对比上先进势力这一方,暂时还不如反动势力那一方,所以暂时失败了,但是以后总有一天要成功的。”

1.以上有些词语体现了语言的准确性,请按照下面的提示,把相关的词语填在后面的横线上:

①从范围上体现准确性:“ ”

②从时间上体现准确性:“ ”

③从程度上体现准确性:“ ”

④从性质上体现准确性:“ ”

阅读下面的内容,回答后面问题。

严谨准确,行文简洁。

有时候、暂时、以后总有一天

有些失败

在社会斗争中、在斗争力量的……

先进、反动

“在社会斗争中,代表先进阶级的势力,有时候有些失败,并不是因为思想不正确,而是因为在斗争力量的对比上先进势力这一方,暂时还不如反动势力那一方,所以暂时失败了,但是以后总有一天要成功的。”

2.结合中国革命的历史,能就此举出一个恰当的例子来吗?

答:“八一”南昌起义。

邓小平同志曾经在谈“实事求是”这一问题时,具体提到了这篇文章,他说“1963年,毛泽东同志在《人的正确思想是从哪里来的 》一文中指出:‘人的正确思想,只能从社会实践中来。’”还说:“实事求是,毛泽东思想的精髓就是这四个字”。

相关链接

推荐阅读:

毛泽东《实践论》《矛盾论》

李秀林《辩证唯物主义和历史唯物主义原理》