2024届高三二轮复习生物:生物与环境专练(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024届高三二轮复习生物:生物与环境专练(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 507.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-03-08 17:13:12 | ||

图片预览

文档简介

生物与环境专练

1.2023年1月17日国家统计局公布,2022年末全国人口141175万人,全年出生人口956万人,死亡人口1041万人,全国人口比2021年末减少85万人。下列叙述正确的是( )

A.2022年我国的人口出生率约为6.77%

B.若出生率不断下降,我国人口的年龄结构将由稳定型变为增长型

C.当我国总人口开始减少时,人均生态足迹也随之减少

D.高温、干旱对人口数量而言,属于密度制约因素

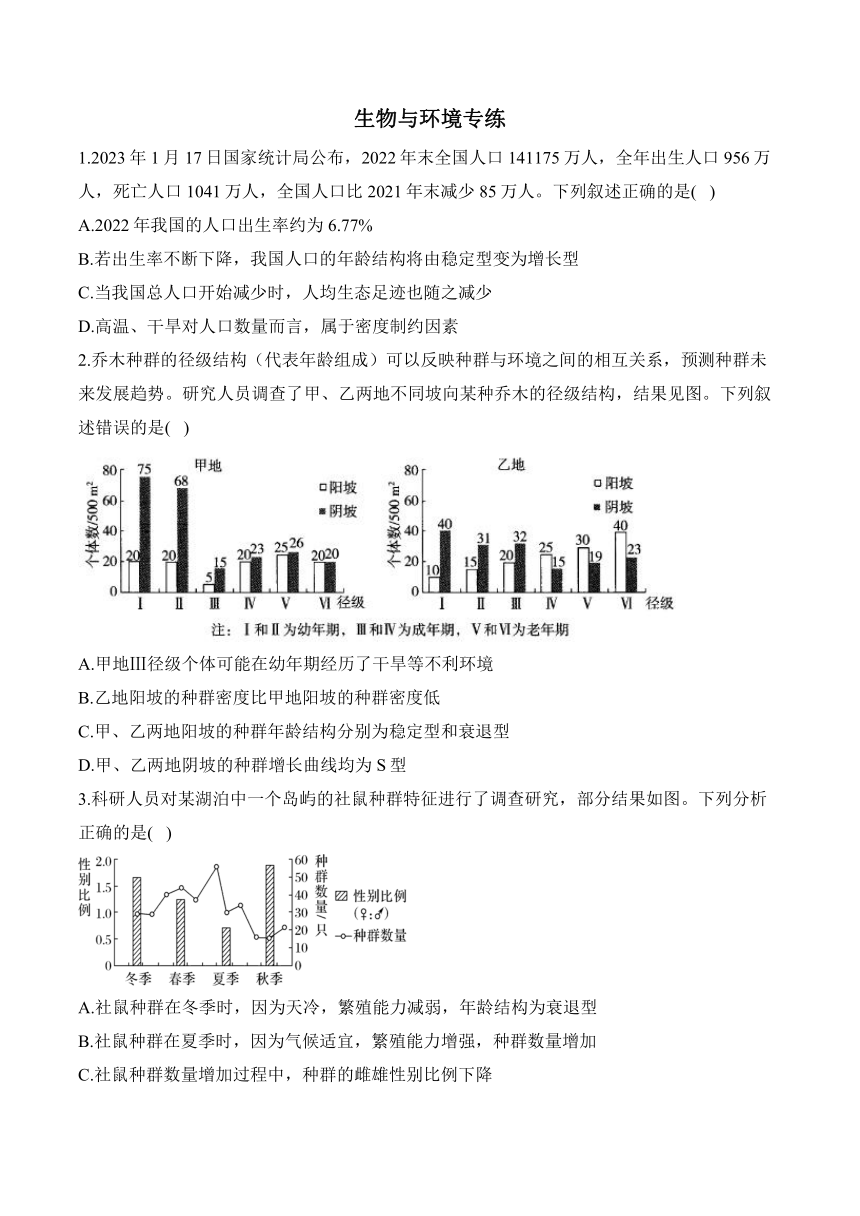

2.乔木种群的径级结构(代表年龄组成)可以反映种群与环境之间的相互关系,预测种群未来发展趋势。研究人员调查了甲、乙两地不同坡向某种乔木的径级结构,结果见图。下列叙述错误的是( )

A.甲地Ⅲ径级个体可能在幼年期经历了干旱等不利环境

B.乙地阳坡的种群密度比甲地阳坡的种群密度低

C.甲、乙两地阳坡的种群年龄结构分别为稳定型和衰退型

D.甲、乙两地阴坡的种群增长曲线均为S型

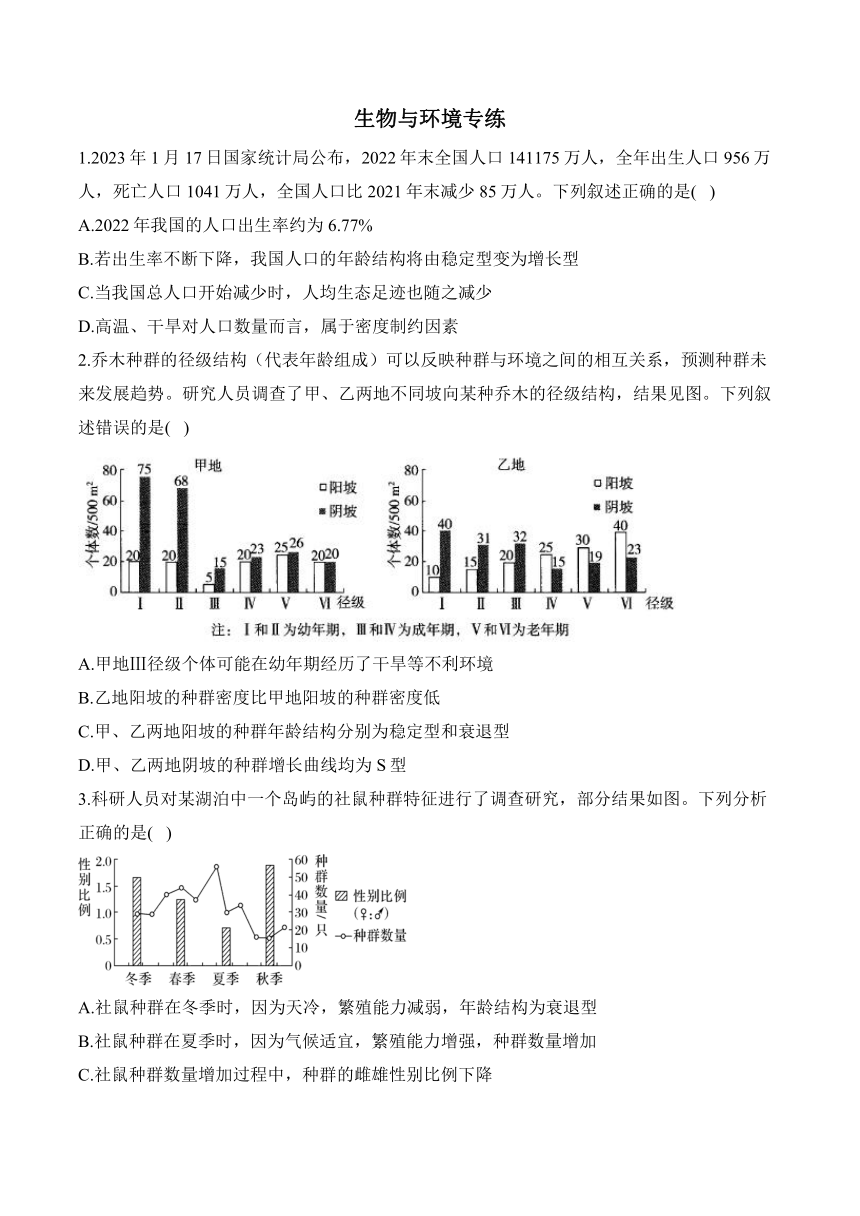

3.科研人员对某湖泊中一个岛屿的社鼠种群特征进行了调查研究,部分结果如图。下列分析正确的是( )

A.社鼠种群在冬季时,因为天冷,繁殖能力减弱,年龄结构为衰退型

B.社鼠种群在夏季时,因为气候适宜,繁殖能力增强,种群数量增加

C.社鼠种群数量增加过程中,种群的雌雄性别比例下降

D.性别比例维持较高水平时不利于社鼠种群数量的增加

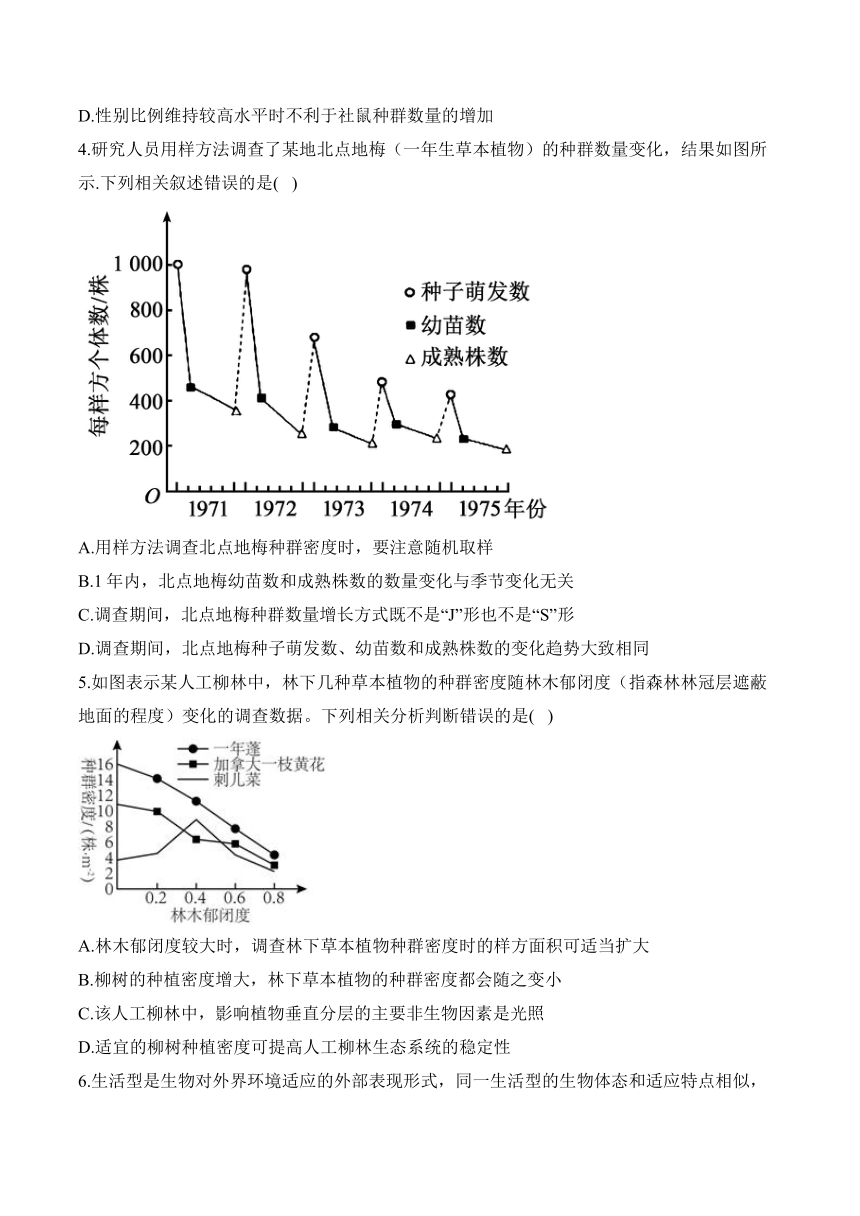

4.研究人员用样方法调查了某地北点地梅(一年生草本植物)的种群数量变化,结果如图所示.下列相关叙述错误的是( )

A.用样方法调查北点地梅种群密度时,要注意随机取样

B.1年内,北点地梅幼苗数和成熟株数的数量变化与季节变化无关

C.调查期间,北点地梅种群数量增长方式既不是“J”形也不是“S”形

D.调查期间,北点地梅种子萌发数、幼苗数和成熟株数的变化趋势大致相同

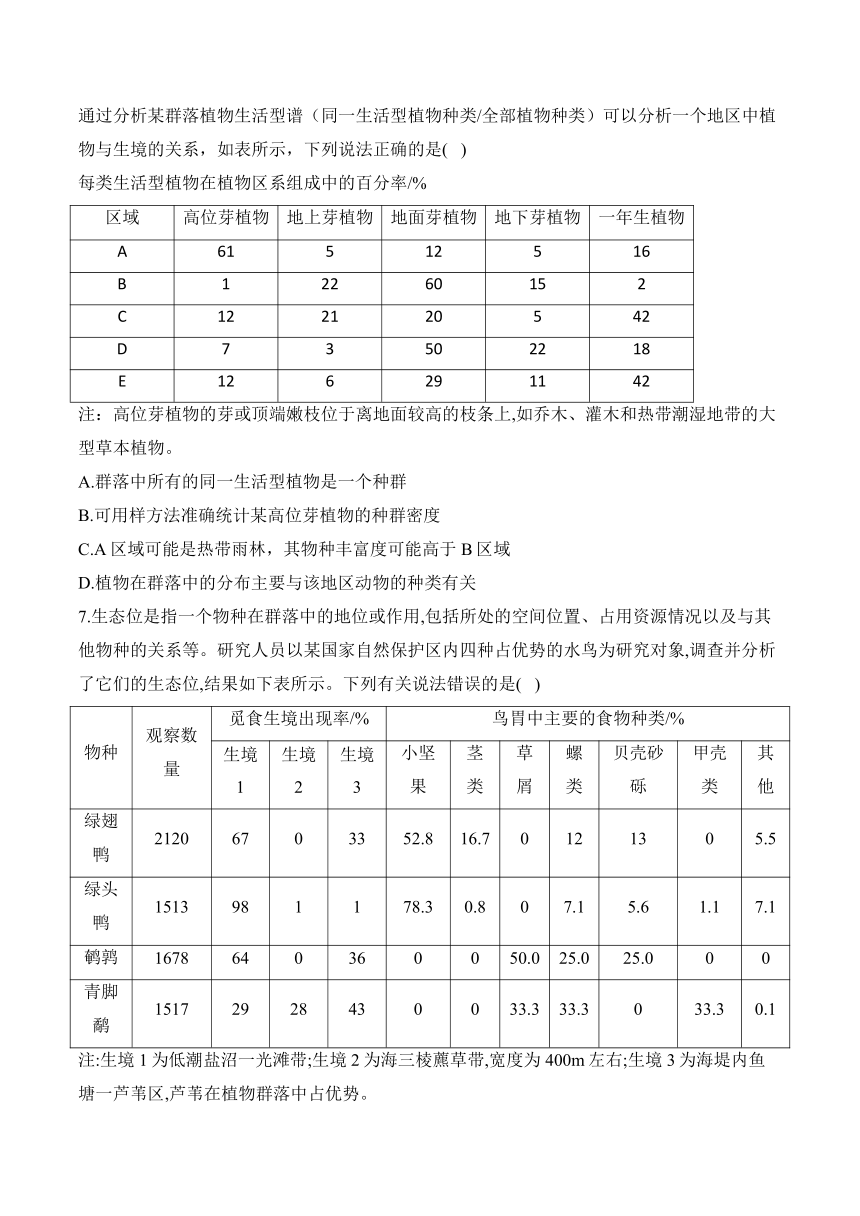

5.如图表示某人工柳林中,林下几种草本植物的种群密度随林木郁闭度(指森林林冠层遮蔽地面的程度)变化的调查数据。下列相关分析判断错误的是( )

A.林木郁闭度较大时,调查林下草本植物种群密度时的样方面积可适当扩大

B.柳树的种植密度增大,林下草本植物的种群密度都会随之变小

C.该人工柳林中,影响植物垂直分层的主要非生物因素是光照

D.适宜的柳树种植密度可提高人工柳林生态系统的稳定性

6.生活型是生物对外界环境适应的外部表现形式,同一生活型的生物体态和适应特点相似,通过分析某群落植物生活型谱(同一生活型植物种类/全部植物种类)可以分析一个地区中植物与生境的关系,如表所示,下列说法正确的是( )

每类生活型植物在植物区系组成中的百分率/%

区域 高位芽植物 地上芽植物 地面芽植物 地下芽植物 一年生植物

A 61 5 12 5 16

B 1 22 60 15 2

C 12 21 20 5 42

D 7 3 50 22 18

E 12 6 29 11 42

注:高位芽植物的芽或顶端嫩枝位于离地面较高的枝条上,如乔木、灌木和热带潮湿地带的大型草本植物。

A.群落中所有的同一生活型植物是一个种群

B.可用样方法准确统计某高位芽植物的种群密度

C.A区域可能是热带雨林,其物种丰富度可能高于B区域

D.植物在群落中的分布主要与该地区动物的种类有关

7.生态位是指一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置、占用资源情况以及与其他物种的关系等。研究人员以某国家自然保护区内四种占优势的水鸟为研究对象,调查并分析了它们的生态位,结果如下表所示。下列有关说法错误的是( )

物种 观察数量 觅食生境出现率/% 鸟胃中主要的食物种类/%

生境1 生境2 生境3 小坚果 茎类 草屑 螺类 贝壳砂砾 甲壳类 其他

绿翅鸭 2120 67 0 33 52.8 16.7 0 12 13 0 5.5

绿头鸭 1513 98 1 1 78.3 0.8 0 7.1 5.6 1.1 7.1

鹌鹑 1678 64 0 36 0 0 50.0 25.0 25.0 0 0

青脚鹬 1517 29 28 43 0 0 33.3 33.3 0 33.3 0.1

注:生境1为低潮盐沼一光滩带;生境2为海三棱藨草带,宽度为400m左右;生境3为海堤内鱼塘一芦苇区,芦苇在植物群落中占优势。

A.该自然保护区内存在不同的生境体现了群落的水平结构

B.四种水鸟在同一生境中的出现率不同与其食性密切相关

C.四种水鸟占据的生态位不同是群落中物种之间协同进化的结果

D.不同物种通过减少生态位重叠来减弱竞争以利于其充分利用环境资源

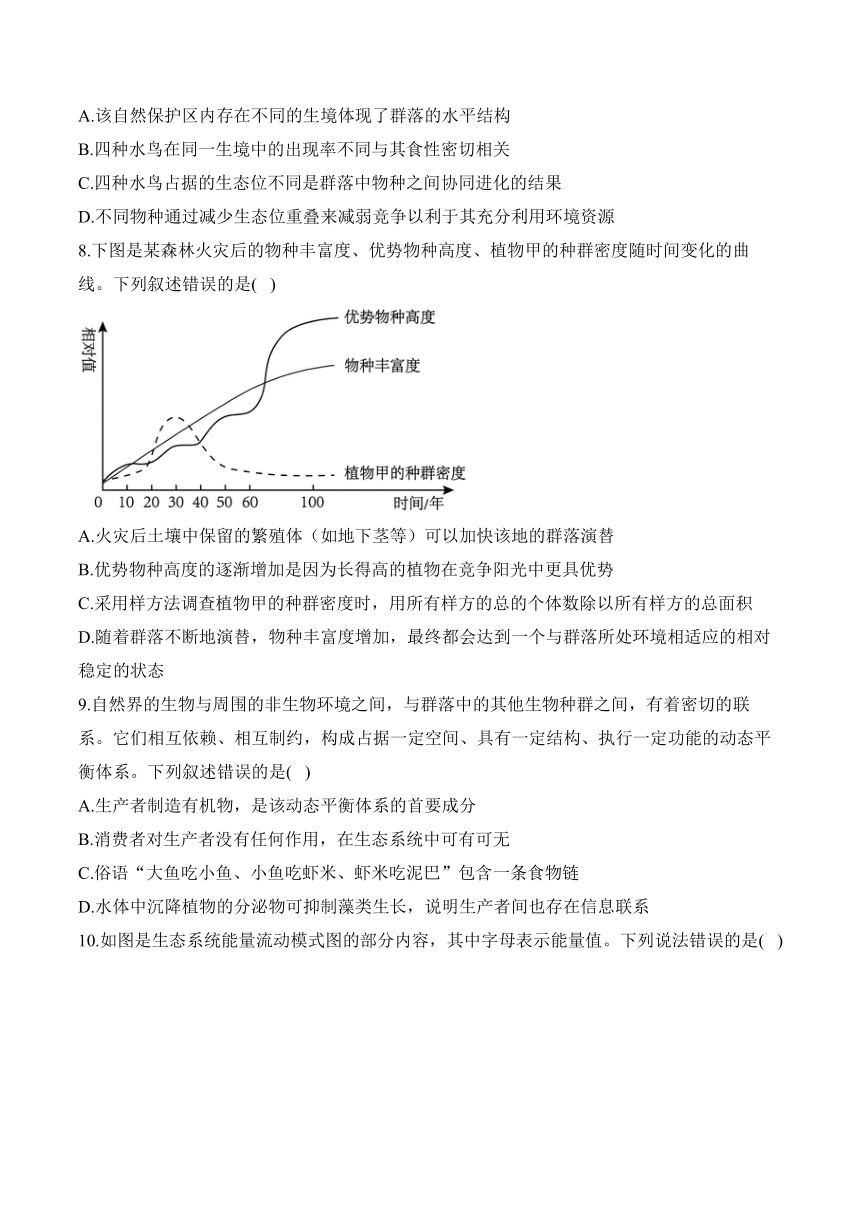

8.下图是某森林火灾后的物种丰富度、优势物种高度、植物甲的种群密度随时间变化的曲线。下列叙述错误的是( )

A.火灾后土壤中保留的繁殖体(如地下茎等)可以加快该地的群落演替

B.优势物种高度的逐渐增加是因为长得高的植物在竞争阳光中更具优势

C.采用样方法调查植物甲的种群密度时,用所有样方的总的个体数除以所有样方的总面积

D.随着群落不断地演替,物种丰富度增加,最终都会达到一个与群落所处环境相适应的相对稳定的状态

9.自然界的生物与周围的非生物环境之间,与群落中的其他生物种群之间,有着密切的联系。它们相互依赖、相互制约,构成占据一定空间、具有一定结构、执行一定功能的动态平衡体系。下列叙述错误的是( )

A.生产者制造有机物,是该动态平衡体系的首要成分

B.消费者对生产者没有任何作用,在生态系统中可有可无

C.俗语“大鱼吃小鱼、小鱼吃虾米、虾米吃泥巴”包含一条食物链

D.水体中沉降植物的分泌物可抑制藻类生长,说明生产者间也存在信息联系

10.如图是生态系统能量流动模式图的部分内容,其中字母表示能量值。下列说法错误的是( )

A.若该图表示森林生态系统,则流经该生态系统的总能量多的主要原因是生物群落具有明显的分层结构,可以充分利用光能

B.若该图表示草原生态系统,当图中的B数值过大时,会导致草场出现退化、沙化

C.若该图表示农田生态系统,秸秆作饲料喂牲畜,再利用牲畜的粪便进行沼气发酵,实现的是对能量的多级利用

D.若该图表示城市生态系统,如果居民的生活产生了过多废弃物,则只有图中B2的数值会明显加大

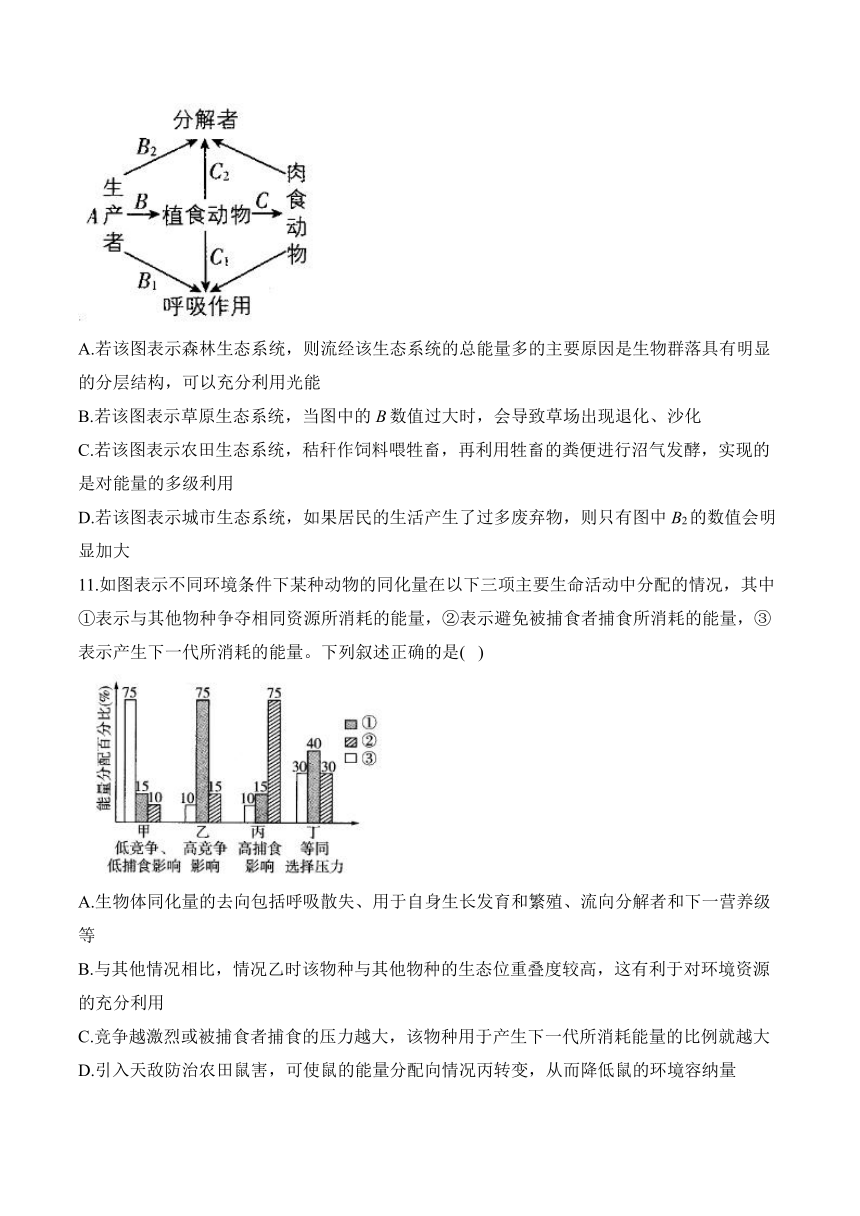

11.如图表示不同环境条件下某种动物的同化量在以下三项主要生命活动中分配的情况,其中①表示与其他物种争夺相同资源所消耗的能量,②表示避免被捕食者捕食所消耗的能量,③表示产生下一代所消耗的能量。下列叙述正确的是( )

A.生物体同化量的去向包括呼吸散失、用于自身生长发育和繁殖、流向分解者和下一营养级等

B.与其他情况相比,情况乙时该物种与其他物种的生态位重叠度较高,这有利于对环境资源的充分利用

C.竞争越激烈或被捕食者捕食的压力越大,该物种用于产生下一代所消耗能量的比例就越大

D.引入天敌防治农田鼠害,可使鼠的能量分配向情况丙转变,从而降低鼠的环境容纳量

12.气候变化与生态系统的碳循环密切相关。如表为A、B两个不同时期陆地生态系统中生物群落与大气环境的碳交换情况。下列相关叙述中,错误的是( )

时期 碳吸收量(kgC a-1) 碳释放量(kgC a-1)

A 1.20×1014 1.20×1014

B 1.20×1014 1.26×1014

A.生态系统中碳的吸收主要通过光合作用实现,碳的释放主要通过生物的呼吸作用实现

B.如果碳释放量远远大于碳吸收量,会引起温室效应

C.A时期陆地生态系统碳吸收量等于碳释放量,说明此时海洋在调节大气碳含量中无作用

D.B时期大量植树造林可以使碳的吸收量和释放量趋于平衡

13.动物交往是借助不同的感觉系统进行的,如不同种萤火虫荧光闪烁的频率、颜色、强度和时间等“光语言”各不相同,从而避免了不同种之间的交配。工蜂飞出蜂巢寻找蜜源,回巢以后用圆形、“8”字形和直线等不同的爬行方式“舞蹈语言”将蜜源方向和距离的信息传递给其他工蜂。下列生态系统信息传递相关叙述正确的是( )

A.萤火虫“光语言”实例说明物理信息均应来源于生物之间

B.工蜂“舞蹈语言”实例说明行为信息与特殊行为关联密切

C.萤火虫荧光闪烁实例不能说明信息传递能够影响生物种群的繁衍

D.工蜂寻找蜜源和回巢实例不能说明信息传递能影响生物生命活动

14.在自然界中,水蚤与三刺鱼、三刺鱼与翠鸟之间存在捕食关系。科研小组利用不同密度水蚤的人工水域和悬挂在水域上的翠鸟模型,研究了饥饿状态下的三刺鱼的取食行为,结果如图所示。下列相关叙述错误的是( )

A.水蚤密度、有无翠鸟模型、饥饿状态下的三刺鱼都属于自变量

B.实验过程中,三刺鱼是处于最高营养级的捕食者

C.实验过程中,翠鸟模型传递给三刺鱼的是物理信息

D.有“危险”时,三刺鱼的取食次数会随水蚤密度的增大而减少

15.北极苔原是北极地区典型的生态系统类型,动植物种类极少,其生产者主要是地衣。地衣由真菌菌丝包裹着绿藻或蓝细菌的细胞构成,能够耐受零下130无的严寒、60笔的高温,以及强紫外线辐射,成为该生态系统的支撑。从地衣中提取的地衣多糖,已证明具有极好的抗癌和抗艾滋病的效果。下列说法正确的是( )

A.地衣中的真菌和藻类或蓝细菌的种间关系为互利共生

B.北极苔原的抵抗力稳定性弱,恢复力稳定性强

C.地衣多糖的抗癌和抗艾滋病效果,体现了巨大的间接价值

D.地衣为适应恶劣的北极苔原环境而产生了适应环境的突变

16.生态恢复是指对生态系统停止人为干扰,以减轻负荷压力,依靠生态系统的自我调节能力与自组织能力使其向有序的方向进行演化,或者利用生态系统的这种自我恢复能力,辅以人工措施,使遭到破坏的生态系统逐步恢复或使生态系统向良性循环方向发展。为恢复淮河某段“水体—河岸带”的生物群落,环保人员选择淮河流域常见的植物进行栽种,植物种类、分布如图所示。下列叙述错误的是( )

A.甲、乙、丙、丁的分布体现了群落的水平结构

B.该河段生态恢复的过程中群落发生了次生演替

C.该河段生态恢复的尽快实现离不开环保人员的管理,也离不开河流自身的调节能力

D.与恢复前相比,生态恢复后该河段的营养结构更复杂,稳定性增强

(多选题)17.海南长臂猿被世界自然保护联盟评定为极度濒危物种,名列全球25种濒危灵长类物种之一,目前仅分布在海南热带雨林国家公园体制试点区范围内,是海南热带雨林原真性、完整性的指示物种。据有关专家判断,在全球20种长臂猿中,海南长臂猿是唯一能保持种群缓慢增长的物种。40年间,在有关组织和人员的有效保护下,海南长臂猿种群由不足2群10只增加至5群35只。下列有关叙述错误的是( )

A.限制长臂猿种群增长的因素主要是食物和空间资源不充裕以及气候问题

B.环境条件保持稳定的条件下,该种群将呈现“J”形增长

C.保护生物多样性的最有效措施是建立濒危物种基因库

D.该种群能够保持增长体现了海南热带雨林国家公园生态环境的持续改善

(多选题)18.三江源国家自然保护区是黄河、长江、澜沧江的源头汇水区,平均海拔4700米,素有“中华水塔”之称。2021年10月正式建立三江源国家公园。分布着“高原精灵”的藏羚羊和“雪山之王”的雪豹,以及白唇鹿、野牦牛、藏野驴、黑颈鹤等珍稀保护物种,素有“高寒生物种质资源库”之称,是国家重要生态安全屏障,生态系统服务功能、生物多样性具有全国乃至全球意义的保护价值。下列说法正确的是( )

A.三江源有湖沼湿地、草原草甸、森林灌丛、荒漠戈壁等生态系统,其优势种各有不同

B.20世纪,因气候变化、人为干扰,三江源草地严重退化,水土流失加剧

C.三江源的净化水质、调节气候、保持水土、生态旅游等间接价值远远大于直接价值

D.“雪山之王”雪豹、“草原之王”狼、猛禽等顶端捕食者存在,说明生态环境逐渐好转

(多选题)19.湿地生态系统生物多样性丰富,鸟类是其重要组成部分。研究者对某湿地生态系统不同退化阶段的生物多样性进行了调查,结果见下表。下列叙述错误的是( )

典型湿地 季节性湿地 中度退化湿地 严重退化湿地

湿地特征 常年积水 季节性积水 无积水 完全干涸,鼠害严重

生物多样性指数 2.7 2.4 2.1 1.5

鸟类丰富度 25 17 12 9

注:生物多样性指数反映生物多样性水平

A.严重退化湿地中的鼠类吸引部分猛禽使得食物网结构最为复杂

B.因湿地退化食物不足,鸟类死亡率增加导致丰富度降低

C.湿地生态系统稳定性是其自我调节能力的基础

D.湿地退化对生物多样性的间接价值影响最大

(多选题)20.《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(简称:COP15)于2021年10月在昆明举行,这是联合国首次以生态文明为主题召开的全球性会议。大会旨在号召大众尊重自然、顺应自然和保护自然,实现“人与自然和谐共生”的美好愿景。下列相关叙述错误的是( )

A.保护生物多样性就是保护基因多样性、物种多样性和生态系统多样性

B.为保护本土生物多样性要尽量避免引入外来物种

C.通过建立植物园、动物园等进行易地保护是对生物多样性最有效的保护

D.COP15的举行有利于掌握全球生物多样性的现状,为改善全球生态环境提供理论依据

21.研究人员对东北虎豹国家公园的生态环境、森林灌草层动植物的组成、林区灯下趋光性昆虫的多样性等进行了相关调查。请回答下列问题。

(1)调查公园气候条件、人为干扰因素以及马鹿、梅花鹿等顶级消费者(东北虎、东北豹)的捕食对象的种群密度、年龄结构等,可确定国家公园内东北虎、豹的_______。公园环境逐年改善,相较于其他动植物,东北虎、东北豹的种群数量有所增加但总数仍较少,从生态系统功能的角度分析,原因主要是_______。

(2)灌草层是有蹄类动物取食的主要区域,该区域根据林木覆盖程度可分为郁闭林和开阔地两种主要地形。收集并检测几类常被取食植物的生物积累量,发现开阔地生物积累量显著高于郁闭林,出现该现象的主要原因是_______,有利于植物生长和有机物的积累。区别开阔地、郁闭林中不同生物群落的重要特征是_______,这种差异体现了群落的_______结构。

(3)该生态系统中,东北虎捕食摄入体内的能量,其去向包括______________、尸体残骸等流向分解者。利用标记重捕法调查国家公园内丛林鼠的种群密度时,由于丛林鼠的记忆力较强,会导致调查结果与真实结果相比_______。若利用鸟鸣声调查某种候鸟的种群密度的时,主要运用了_______的原理。若利用红外线技术调查某山区昼伏夜出且善于攀援的灵长类动物的种群密度,还需使用的技术或手段主要有_______。

(4)为研究公园林区灯下趋光性昆虫的多样性,研究人员在1月到12月采用频振式杀虫灯进行调查,结果如图所示。

①该灯的杀虫机理是运用光、波、色、味四种诱杀方式杀灭害虫,其应用原理涉及信息传递中的_______信息。

②调查时杀虫灯每天需_______打开和关闭,据右图调查结果分析,下列叙述错误的是_______。

A. 物种丰富度的增加导致个体总数的增加

B. 趋光性昆虫在4月份时增长速率最大

C. 个体总数和物种丰富度存在季节性变化

22.树线是指直立树木分布的海拔上限,如图1所示。生态学者研究了全球变暖环境下树线之上植被厚度对树线上升幅度的影响,结果如图2所示。

(1)生态学者可以采用______法调查不同样地内的植被类型,从而确定树线的上升幅度。树线之上的植被主要为灌丛或草甸,树线之下为森林,这种空间结构属于群落的______结构。

(2)树线上升过程中,群落发生了______演替,演替过程中输入该生态系统的总能量______。

(3)图2说明______。树线之上植被厚度大时,形成一道又宽又厚的“封锁墙”,树木的种子落地于此便遭到“封杀”,导致树线______。

(4)该研究表明,全球气候变暖使树线位置上升,但树线上升幅度受到种间______关系的调控。

23.茂名市水东湾人工种植红树林,拥有全国最大的连片人工红树林种植示范基地,其中红树林自然保护区面积约2000公顷,湿地公园约420公顷,形成了独特的“海上森林”景观。水东湾红树林湿地最大的特色有人工红树林生态修复,鹭鸟成群,近人居环境,便于观赏各种鸻鹬类、鹭鸟、鸥类等,特别是鹭鸟种群数量丰富,容易观察。修建的红树林科普教育栈道,让居民可观察红树林、鸟类及水域生态环境。回答下列问题:

(1)红树林生态系统的结构包括_______、_______。其中,_______的存在能够加快生态系统的物质循环。淤泥中细菌的功能是_______。

(2)湿地中有很多水鸟,它们多以鱼等水中生物为食。如图为能量流经某水鸟所处营养级的示意图[单位:J/(cm2·a)],其中C表示_______,若食物链“水草→鱼→水鸟”中鱼所处的营养级的同化量为500J/(cm2·a),则鱼和水鸟所处营养级之间的能量传递效率为_______%。若研究一个月内水鸟所处营养级的能量流动情况,图中未显示出来的能量是_______。

(3)建设湿地公园,提升景观效果,打造“人与自然和谐相处”的靓丽风景。这体现了生态工程建设的________原理。打造湿地人工红树林时,往往考虑种植多种红树植物,从生态系统稳定性的角度分析,原因是________。

答案以及解析

1.答案:A

解析:2022年我国的人口出生率约为956/141175×100%≈6.77%,A正确;若出生率不断下降,我国人口的年龄结构将由稳定型变为衰退型,老年人所占比例大于幼儿所占比例,B错误;生态足迹是指在现有技术条件下,维持某一人口单位(一个人、一个城市、一个国家或全人类)生存所需的生产资源和吸纳废物的土地及水域的面积,当我国总人口开始减少时,人均生态足迹不一定也随之减少,C错误;高温、干旱对人口数量而言,属于非密度制约因素,D错误。

2.答案:B

解析:A、由甲地个体数的柱形图可知,甲地Ⅲ径级个体可能在幼年期经历了干旱等不利环境,所以数量较少,A正确;B、乙地阳坡的种群密度为(10+15+20+25+30+40)=140个/500m2,甲地阳坡的种群密度为(20+20+5+20+25+20)=110个/500m2,故乙地阳坡的种群密度比甲地阳坡的种群密度高,B错误;C、甲地阳坡各径级的个体数相当,属于稳定型;乙地阳坡的老年期个体数>中年期个体数>幼年期个体数,属于衰退型,C正确;D、甲、乙两地阴坡的种群数量均有幼年时期个体数多(增长快)、老年期数量趋于稳定的特点,故二者种群增长曲线均为S型,D正确。

故选:B。

3.答案:C

解析:A、该社鼠种群数量在春季大于冬季,可见社鼠种群在冬季时,年龄组成为增长型,A错误;B、曲线中看出,从夏季到秋季社鼠数量总体趋势是减少,B错误;C、看图可知:从冬季到春季,社鼠种群数量增加过程中,种群的雌雄性别比例下降,且雌性死亡率低才会使种群数量增加,C正确;D、秋冬季社鼠种群中雌性明显多于雄性,该季节社鼠种群数量相对较少;冬季性别比例维持较高水平,但是种群数量却逐渐增加,D错误。

4.答案:B

解析:A、样方法适用于调查植物或活动能力弱,活动范围小的动物,用样方法调查北点地梅种群密度时,要注意随机取样,A正确;B、由图可知,1年内,北点地梅幼苗数和成熟株数的数量变化与季节变化有关,例如:在1971年中,北点地梅幼苗数和成熟株数的数量变化随着季节的变化而变化,B错误;C、由图中种群数量变化可知,5年间种群数量逐渐减少,既不是“J”形也不是“S”形,C正确;D、由图可知,在1971年~1975年期间,北点地梅种子萌发数、幼苗数和成熟株数的变化趋势大致相同,D正确。

5.答案:B

解析:A、林木郁闭度较大时,林下草本植物种群密度则较小,此时可以适当扩大样方面积,A正确;

B、柳树的种植密度越大,柳林的林木郁闭度越大,随林木郁闭度增大,一年蓬、加拿大一枝黄花的种群密度越小,但刺儿菜的种群密度先增大后减小,B错误;

C、对于植物来讲,阳光对植物生理和分布起决定性的作用,因此影响森林中植物垂直分层现象的主要因素是光照强度,C正确;

D、据图分析,适宜的柳树种植密度可增加该地区的物种多样性,从而提高人工柳林生态系统的稳定性,D正确。

故选:B。

6.答案:C

解析:同一生活型的生物体态和适应特点相似,但不一定为同一物种,A错误;可用样方法估算某高位芽植物的种群密度,B错误;A区域高位芽植物种类占比较高,该区域可能是热带雨林,其物种丰富度可能高于B区域,C正确;植物在群落中的分布主要与阳光等环境因素有关,D错误。

7.答案:C

解析:由题意可知,生境1为低潮盐沼一光滩带,生境2为海三棱藨草带,宽度为400m左右,生境3为海堤内鱼塘一芦苇区,不同生境的形成是由于水平结构不同,故该自然保护区内存在不同的生境体现了群落的水平结构,A正确;决定动物分布的因素有其食物和栖息空间的分布等,所以四种水鸟在同一生境中的出现率不同与其食性密切相关,B正确;四种水鸟占据的生态位不同是生物与无机环境以及不同物种之间协同进化的结果,C错误;生态位重叠越多,不同物种之间的竞争越激烈,不同物种通过减少生态位重叠来减弱竞争以利于其充分利用环境资源,D正确。

8.答案:C

解析:A.火灾后保留了土壤条件,属于次生演替,保留在其中的繁殖体可加快其演替速度,缩短演替的时间,故A正确;B.长得高的植物在与其它植物竞争阳光中等环境资源时更具优势,对其生长更具优势,所以优势物种高度逐渐增加,故B正确;C.采用样方法调查植物甲的种群密度时,应该先求每个样方中甲的种群密度,再求所有样方种群密度的平均值,故C错误;D.火灾后该地发生的演替属于次生演替,该过程中优势物种高度和物种丰富度不断的增加,说明该地该生态系统的抵抗力稳定性逐渐增强,故D正确。

9.答案:B

解析:A、生产者利用外界物质和能量制造有机物,是生态系统的首要成分,构成了生态系统的基石,A正确;B、消费者在生态系统中起加快能量流动和物质循环的作用,在生态系统中具有重要作用,B错误;C、“大鱼吃小鱼、小鱼吃虾米、虾米吃泥巴”中包含了一条食物链:浮游植物→虾米→小鱼→大鱼,C正确;D、该生态系统中的沉降植物和藻类都属于生产者,水体中沉降植物的分泌物可抑制藻类生长,说明生产者间也存在信息联系,D正确。故选:B。

10.答案:D

解析:若该图表示森林生态系统,则流经该生态系统的总能量多的主要原因是生物群落具有明显的分层结构,可以充分地利用光能,固定的总能量就比较多,A正确;若该图表示草原生态系统,当图中的B数值过大时,植食动物过度啃食植物,会导致草场出现退化、沙化,所以要合理放牧,确定合适的载畜量,B正确;秸秆作饲料喂牲畜,再利用牲畜的粪便进行沼气发酵,就能实现对能量的多级利用,提高能量利用率,C正确;居民的生产、生活产生了过多的废弃物,这些废弃物需要经过分解者分解,图中的B2和C2部分的数值会明显加大,D错误。

11.答案:D

解析:生物体同化量的去向包括呼吸散失、用于自身生长发育和繁殖等,流向分解者和下一营养级的能量属于生物体用于自身生长发育和繁殖的能量,A错误。

引入天敌防治农田鼠害,可使鼠处于高捕食影响下,其能量分配向情况丙转变,鼠产生下一代所消耗能量减少,从而降低鼠的环境容纳量,D正确。

12.答案:C

解析:陆地生态系统中,生物群落主要通过生产者的光合作用吸收大气中的CO2,主要通过生物的呼吸作用释放CO2,A正确;碳释放量远远大于碳吸收量会导致大气中的CO2增多,引起温室效应,B正确;物质循环具有全球性的特点,A时期陆地生态系统碳吸收量等于碳释放量,但海洋对于调节大气中的碳含量仍起着非常重要的作用,C错误;B时期大量植树造林可增加碳吸收量,可使碳的吸收量和释放量趋于平衡,D正确。

13.答案:B

解析:物理信息来源可以是生物,也可以是无机环境,A错误;行为信息呈现的生物特征性交往,具有一定的特异性,教材中将其表述为“特殊行为”,B正确;题干呈现“从而避免了不同种之间的交配”信息,说明信息传递能够影响生物种群的繁衍,C错误;题干中工蜂寻找蜜源、回巢属于生物生命活动,说明信息传递能影响生物生命活动,D错误。

14.答案:A

解析:由图可知,在无翠鸟模型的情况下,三刺鱼主要在水蚤密度高的水域取食,在有翠鸟模型的情况下,三刺鱼会改变取食策略,主要在水蚤密度低的水域取食。本题研究的是不同密度水蚤和有无翠鸟模型对饥饿状态下的三刺鱼取食行为的影响,实验的自变量是水蚤密度和有无翠鸟模型,因变量是饥饿状态下的三刺鱼取食次数,A错误。实验过程中,只是悬挂了翠鸟模型,翠鸟并不是真实存在,因此实验中三刺鱼不会被翠鸟捕食,故实验过程中,三刺鱼是处于最高营养级的捕食者,B正确。实验过程中,翠鸟模型传递给三刺鱼的是物理信息,C正确。据图可知,有翠鸟模型时,即有“危险”时,三刺鱼的取食次数会随水蚤密度的增大而减少,D正确。

15.答案:A

解析:本题考查生态系统的稳定性以及生物的多样性。地衣中的真菌和藻类是互利共生的关系,A正确;北极苔原由于环境非常恶劣,动植物种类极少,食物链和食物网也极简单,抵抗力稳定性和恢复力稳定性都非常弱,B错误;地衣多糖的药用价值体现了生物多样性的直接价值,C错误;突变是不定向的,环境对突变进行了选择,D错误。

16.答案:D

解析:甲、乙、丙、丁在水平方向上分布不同,体现了群落的水平结构,A叙述正确;该河段原先就存在生物,故生态恢复的过程中群落发生了次生演替,B叙述正确;该河段生态恢复过程中既需要环保人员的管理,也依靠河流自身的调节,C叙述正确;与恢复前相比,生态恢复后该河段的营养结构更复杂,抵抗力稳定性增强,恢复力稳定性减弱,D叙述错误。

17.答案:BC

解析:本题考查种群的数量变化。种群数量在理想条件下会出现“J”形增长,现实条件下,往往是食物和空间资源不充裕,气候不一定适宜,导致种群数量会呈现“S”形增长,A正确;环境条件稳定的情况下,种群数量由于资源空间的限制,不会出现“J”形增长,B错误;保护生物多样性的最有效措施是就地保护,建立自然保护区是就地保护的一种具体措施,C错误;由题干信息可知,海南长臂猿是海南热带雨林原真性、完整性的指示物种,因此该种群能够保持增长体现了海南热带雨林国家公园生态环境的持续改善,D正确。

18.答案:ABD

解析:三江源有湖沼湿地、草原草甸、森林灌丛、荒漠戈壁等生态系统,植物优势种、动物优势种各有不同,A正确;三江源草地严重退化,水土流失加剧,主要原因为气候变化和人为干扰,B正确;生态旅游属于直接价值,生态功能属于间接价值,C错误;“雪山之王”雪豹、“草原之王”狼、猛禽等顶端捕食者存在,说明它们的栖息地环境较好,猎物数量丰富,说明生态环境逐渐好转,D正确。

19.答案:ABC

解析:本题考查生态系统的相关知识。由题表可知,严重退化湿地中鼠害严重,生物多样性指数最低,食物网结构最简单,A项错误;丰富度是物种数目的多少,鸟类死亡率增加会使种群密度下降,不一定导致物种数目减小,B项错误;湿地生态系统自我调节能力是稳定性的基础,C项错误;生物多样性的间接价值指的是对生态系统起到重要调节功能的价值,湿地具有蓄水调洪、补充地下水的生态功能,故湿地退化对生物多样性的间接价值影响最大,D项正确。

20.答案:BC

解析:保护生物多样性就是保护基因多样性、物种多样性和生态系统多样性,A正确。正确引进外来物种有利于提高生态系统稳定性,可能提高本土生物多样性,B正确。就地保护是指在原地对被保护的生态系统或物种建立自然保护区以及风景名胜区等,这是对生物多样性最有效的保护,C错误。COP15的举行有利于掌握全球生物多样性的现状,为改善全球生态环境提供理论依据,D正确。

21.答案: (1)环境容纳量(K值);营养级越高,可利用的能量越少,种群的数量也就越少

(2)光照充足;物种组成;水平

(3)随粪便排出(排遗物)、用于自身呼吸消耗;偏大;每只鸟鸣叫声的稳定性和不同鸟之间鸣叫声的差异性;无人机、面部成像技术等

(4)①物理、化学

②定时(或同一时间);AB

解析:(1)为确定国家公园内东北虎、豹的环境容纳量,可通过调查公园气候条件、人为干扰因素以及马鹿、梅花鹿等捕食对象的种群密度、年龄组成等情况确定。随着公园环境逐年改善,相较于其他动植物,东北虎、东北豹的种群数量有所增加但总数仍较少,其原因是东北虎、东北豹是最高营养级,营养级越高,可利用的能量越少,种群的数量也就越少。

(2)调查发现开阔地生物积累量显著高于郁闭林,其主要原因是开阔地光照充足,有利于植物光合作用,进而有利于植物生长和有机物的积累。区别开阔地、郁闭林中不同生物群落的重要特征是物种组成,这种差异体现了群落的水平结构。

(3)东北虎捕食摄入体内的能量,其去向包括粪便排出、用于自身呼吸消耗、尸体残骸流向分解者。标志重捕法的计算公式:种群中的个体数=第一次捕获数x第二次捕获数÷标志后重新捕获数。利用标志重捕法调查国家公园内丛林鼠的种群密度时,由于丛林鼠的记忆力较强,标志后重新捕获数减少,因此会导致调查结果与真实结果相比偏大。可以利用每只鸟鸣叫声的稳定性和不同鸟之间鸣叫声的差异性来调查某种候鸟的种群密度;利用红外线技术调查某山区昼伏夜出且善于攀援的灵长类动物的种群密度,还需使用的技术或手段主要有无人机、面部成像技术等。

(4)①光、波、色属于物理信息,气味属于化学信息。②调查趋光性昆虫的多样性时,杀虫灯需每天定时打开和关闭。A、物种丰富度是指群落中物种数目的多少。由题图可知,在4-5月份,物种丰富度增加,但个体总数减少,A错误;B、由题图可知,趋光性昆虫个体总数在4月份最大(约为340只),但增长速率不能确定,B错误;C、由题图可知,在1月到12月间,个体总数和物种丰富度均有不同程度的波动,存在季节性变化,C正确,故选AB。

22.答案:(1)样方;水平

(2)次生;增加

(3)树线上升与树线之上植被厚度呈负相关;相对静止

(4)竞争

解析:(1)考查基本的生态学研究方法,调查植被类型可用样方法;从题目论述可知,不同植被之间的分布属于群落的垂直结构。

(2)树线上升过程中,群落发生了次生演替,演替过程中树木越来越多,输入该生态系统的总能量将增加。

(3)据图乙可知,树线之上植被厚度越大,树线上升幅度越小,二者之间呈负相关。树线之上植被厚度大时,形成一道又宽又厚的“封锁墙”,树木的种子落地于此便遭到“封杀”,导致树线不再上升,保持相对静止。

(4)树线上升幅度受到树线之上和树线之下的植被种间竞争关系的调控。

23.答案:(1)生态系统的组成成分;食物链和食物网(营养结构);消费者;分解动物粪便、动植物遗体残骸

(2)该营养级用于生长、发育和繁殖的能量;16;未被利用的能量

(3)自生/整体/自生和整体;生态系统中的组分越多,食物网越复杂(营养结构越复杂),其自我调节能力越强,抵抗力稳定性越高

解析:(1)生态系统的结构包括生态系统的组成成分(生产者、消费者、分解者以及非生物的物质和能量)及营养结构(食物链和食物网)。消费者的存在可以加快生态系统的物质循环。淤泥中的细菌一般是分解者,分解者可以分解动物类便、动植物遗体残骸等。

(2)某一营养级同化的能量=摄入量-粪便中的能量,同化量=通过呼吸作用以热能形式散失的能量+用于生长、发育和繁殖的能量。图中C表示该营养级用于生长、发育和繁殖的能量,B为该营养级同化的能量,为100-20=80[J/(cm2·a)],若食物链“水草→鱼→水鸟”中鱼所处的营养级的同化量为500J/(cm2·a),则鱼和水鸟所处营养级之间的能量传递效率为(100-20)÷500×100%=16%。若研究一个月内水鸟所处营养级的能量流动情况,图中未显示出来的能量是未被利用的能量。

(3)由生物组分而产生的自组织、自我优化、自我调节、自我更新和维持就是系统的自生,建设该湿地公园时,考虑了自然生态系统规律,也考虑了经济和社会等系统的影响力,故题述内容体现了生态工程建设的自生和整体原理。生态系统中的组分越多,食物网越复杂,其自我调节能力越强,抵抗力稳定性越高,故打造湿地人工红树林时,往往考虑种植多种红树植物。

1.2023年1月17日国家统计局公布,2022年末全国人口141175万人,全年出生人口956万人,死亡人口1041万人,全国人口比2021年末减少85万人。下列叙述正确的是( )

A.2022年我国的人口出生率约为6.77%

B.若出生率不断下降,我国人口的年龄结构将由稳定型变为增长型

C.当我国总人口开始减少时,人均生态足迹也随之减少

D.高温、干旱对人口数量而言,属于密度制约因素

2.乔木种群的径级结构(代表年龄组成)可以反映种群与环境之间的相互关系,预测种群未来发展趋势。研究人员调查了甲、乙两地不同坡向某种乔木的径级结构,结果见图。下列叙述错误的是( )

A.甲地Ⅲ径级个体可能在幼年期经历了干旱等不利环境

B.乙地阳坡的种群密度比甲地阳坡的种群密度低

C.甲、乙两地阳坡的种群年龄结构分别为稳定型和衰退型

D.甲、乙两地阴坡的种群增长曲线均为S型

3.科研人员对某湖泊中一个岛屿的社鼠种群特征进行了调查研究,部分结果如图。下列分析正确的是( )

A.社鼠种群在冬季时,因为天冷,繁殖能力减弱,年龄结构为衰退型

B.社鼠种群在夏季时,因为气候适宜,繁殖能力增强,种群数量增加

C.社鼠种群数量增加过程中,种群的雌雄性别比例下降

D.性别比例维持较高水平时不利于社鼠种群数量的增加

4.研究人员用样方法调查了某地北点地梅(一年生草本植物)的种群数量变化,结果如图所示.下列相关叙述错误的是( )

A.用样方法调查北点地梅种群密度时,要注意随机取样

B.1年内,北点地梅幼苗数和成熟株数的数量变化与季节变化无关

C.调查期间,北点地梅种群数量增长方式既不是“J”形也不是“S”形

D.调查期间,北点地梅种子萌发数、幼苗数和成熟株数的变化趋势大致相同

5.如图表示某人工柳林中,林下几种草本植物的种群密度随林木郁闭度(指森林林冠层遮蔽地面的程度)变化的调查数据。下列相关分析判断错误的是( )

A.林木郁闭度较大时,调查林下草本植物种群密度时的样方面积可适当扩大

B.柳树的种植密度增大,林下草本植物的种群密度都会随之变小

C.该人工柳林中,影响植物垂直分层的主要非生物因素是光照

D.适宜的柳树种植密度可提高人工柳林生态系统的稳定性

6.生活型是生物对外界环境适应的外部表现形式,同一生活型的生物体态和适应特点相似,通过分析某群落植物生活型谱(同一生活型植物种类/全部植物种类)可以分析一个地区中植物与生境的关系,如表所示,下列说法正确的是( )

每类生活型植物在植物区系组成中的百分率/%

区域 高位芽植物 地上芽植物 地面芽植物 地下芽植物 一年生植物

A 61 5 12 5 16

B 1 22 60 15 2

C 12 21 20 5 42

D 7 3 50 22 18

E 12 6 29 11 42

注:高位芽植物的芽或顶端嫩枝位于离地面较高的枝条上,如乔木、灌木和热带潮湿地带的大型草本植物。

A.群落中所有的同一生活型植物是一个种群

B.可用样方法准确统计某高位芽植物的种群密度

C.A区域可能是热带雨林,其物种丰富度可能高于B区域

D.植物在群落中的分布主要与该地区动物的种类有关

7.生态位是指一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置、占用资源情况以及与其他物种的关系等。研究人员以某国家自然保护区内四种占优势的水鸟为研究对象,调查并分析了它们的生态位,结果如下表所示。下列有关说法错误的是( )

物种 观察数量 觅食生境出现率/% 鸟胃中主要的食物种类/%

生境1 生境2 生境3 小坚果 茎类 草屑 螺类 贝壳砂砾 甲壳类 其他

绿翅鸭 2120 67 0 33 52.8 16.7 0 12 13 0 5.5

绿头鸭 1513 98 1 1 78.3 0.8 0 7.1 5.6 1.1 7.1

鹌鹑 1678 64 0 36 0 0 50.0 25.0 25.0 0 0

青脚鹬 1517 29 28 43 0 0 33.3 33.3 0 33.3 0.1

注:生境1为低潮盐沼一光滩带;生境2为海三棱藨草带,宽度为400m左右;生境3为海堤内鱼塘一芦苇区,芦苇在植物群落中占优势。

A.该自然保护区内存在不同的生境体现了群落的水平结构

B.四种水鸟在同一生境中的出现率不同与其食性密切相关

C.四种水鸟占据的生态位不同是群落中物种之间协同进化的结果

D.不同物种通过减少生态位重叠来减弱竞争以利于其充分利用环境资源

8.下图是某森林火灾后的物种丰富度、优势物种高度、植物甲的种群密度随时间变化的曲线。下列叙述错误的是( )

A.火灾后土壤中保留的繁殖体(如地下茎等)可以加快该地的群落演替

B.优势物种高度的逐渐增加是因为长得高的植物在竞争阳光中更具优势

C.采用样方法调查植物甲的种群密度时,用所有样方的总的个体数除以所有样方的总面积

D.随着群落不断地演替,物种丰富度增加,最终都会达到一个与群落所处环境相适应的相对稳定的状态

9.自然界的生物与周围的非生物环境之间,与群落中的其他生物种群之间,有着密切的联系。它们相互依赖、相互制约,构成占据一定空间、具有一定结构、执行一定功能的动态平衡体系。下列叙述错误的是( )

A.生产者制造有机物,是该动态平衡体系的首要成分

B.消费者对生产者没有任何作用,在生态系统中可有可无

C.俗语“大鱼吃小鱼、小鱼吃虾米、虾米吃泥巴”包含一条食物链

D.水体中沉降植物的分泌物可抑制藻类生长,说明生产者间也存在信息联系

10.如图是生态系统能量流动模式图的部分内容,其中字母表示能量值。下列说法错误的是( )

A.若该图表示森林生态系统,则流经该生态系统的总能量多的主要原因是生物群落具有明显的分层结构,可以充分利用光能

B.若该图表示草原生态系统,当图中的B数值过大时,会导致草场出现退化、沙化

C.若该图表示农田生态系统,秸秆作饲料喂牲畜,再利用牲畜的粪便进行沼气发酵,实现的是对能量的多级利用

D.若该图表示城市生态系统,如果居民的生活产生了过多废弃物,则只有图中B2的数值会明显加大

11.如图表示不同环境条件下某种动物的同化量在以下三项主要生命活动中分配的情况,其中①表示与其他物种争夺相同资源所消耗的能量,②表示避免被捕食者捕食所消耗的能量,③表示产生下一代所消耗的能量。下列叙述正确的是( )

A.生物体同化量的去向包括呼吸散失、用于自身生长发育和繁殖、流向分解者和下一营养级等

B.与其他情况相比,情况乙时该物种与其他物种的生态位重叠度较高,这有利于对环境资源的充分利用

C.竞争越激烈或被捕食者捕食的压力越大,该物种用于产生下一代所消耗能量的比例就越大

D.引入天敌防治农田鼠害,可使鼠的能量分配向情况丙转变,从而降低鼠的环境容纳量

12.气候变化与生态系统的碳循环密切相关。如表为A、B两个不同时期陆地生态系统中生物群落与大气环境的碳交换情况。下列相关叙述中,错误的是( )

时期 碳吸收量(kgC a-1) 碳释放量(kgC a-1)

A 1.20×1014 1.20×1014

B 1.20×1014 1.26×1014

A.生态系统中碳的吸收主要通过光合作用实现,碳的释放主要通过生物的呼吸作用实现

B.如果碳释放量远远大于碳吸收量,会引起温室效应

C.A时期陆地生态系统碳吸收量等于碳释放量,说明此时海洋在调节大气碳含量中无作用

D.B时期大量植树造林可以使碳的吸收量和释放量趋于平衡

13.动物交往是借助不同的感觉系统进行的,如不同种萤火虫荧光闪烁的频率、颜色、强度和时间等“光语言”各不相同,从而避免了不同种之间的交配。工蜂飞出蜂巢寻找蜜源,回巢以后用圆形、“8”字形和直线等不同的爬行方式“舞蹈语言”将蜜源方向和距离的信息传递给其他工蜂。下列生态系统信息传递相关叙述正确的是( )

A.萤火虫“光语言”实例说明物理信息均应来源于生物之间

B.工蜂“舞蹈语言”实例说明行为信息与特殊行为关联密切

C.萤火虫荧光闪烁实例不能说明信息传递能够影响生物种群的繁衍

D.工蜂寻找蜜源和回巢实例不能说明信息传递能影响生物生命活动

14.在自然界中,水蚤与三刺鱼、三刺鱼与翠鸟之间存在捕食关系。科研小组利用不同密度水蚤的人工水域和悬挂在水域上的翠鸟模型,研究了饥饿状态下的三刺鱼的取食行为,结果如图所示。下列相关叙述错误的是( )

A.水蚤密度、有无翠鸟模型、饥饿状态下的三刺鱼都属于自变量

B.实验过程中,三刺鱼是处于最高营养级的捕食者

C.实验过程中,翠鸟模型传递给三刺鱼的是物理信息

D.有“危险”时,三刺鱼的取食次数会随水蚤密度的增大而减少

15.北极苔原是北极地区典型的生态系统类型,动植物种类极少,其生产者主要是地衣。地衣由真菌菌丝包裹着绿藻或蓝细菌的细胞构成,能够耐受零下130无的严寒、60笔的高温,以及强紫外线辐射,成为该生态系统的支撑。从地衣中提取的地衣多糖,已证明具有极好的抗癌和抗艾滋病的效果。下列说法正确的是( )

A.地衣中的真菌和藻类或蓝细菌的种间关系为互利共生

B.北极苔原的抵抗力稳定性弱,恢复力稳定性强

C.地衣多糖的抗癌和抗艾滋病效果,体现了巨大的间接价值

D.地衣为适应恶劣的北极苔原环境而产生了适应环境的突变

16.生态恢复是指对生态系统停止人为干扰,以减轻负荷压力,依靠生态系统的自我调节能力与自组织能力使其向有序的方向进行演化,或者利用生态系统的这种自我恢复能力,辅以人工措施,使遭到破坏的生态系统逐步恢复或使生态系统向良性循环方向发展。为恢复淮河某段“水体—河岸带”的生物群落,环保人员选择淮河流域常见的植物进行栽种,植物种类、分布如图所示。下列叙述错误的是( )

A.甲、乙、丙、丁的分布体现了群落的水平结构

B.该河段生态恢复的过程中群落发生了次生演替

C.该河段生态恢复的尽快实现离不开环保人员的管理,也离不开河流自身的调节能力

D.与恢复前相比,生态恢复后该河段的营养结构更复杂,稳定性增强

(多选题)17.海南长臂猿被世界自然保护联盟评定为极度濒危物种,名列全球25种濒危灵长类物种之一,目前仅分布在海南热带雨林国家公园体制试点区范围内,是海南热带雨林原真性、完整性的指示物种。据有关专家判断,在全球20种长臂猿中,海南长臂猿是唯一能保持种群缓慢增长的物种。40年间,在有关组织和人员的有效保护下,海南长臂猿种群由不足2群10只增加至5群35只。下列有关叙述错误的是( )

A.限制长臂猿种群增长的因素主要是食物和空间资源不充裕以及气候问题

B.环境条件保持稳定的条件下,该种群将呈现“J”形增长

C.保护生物多样性的最有效措施是建立濒危物种基因库

D.该种群能够保持增长体现了海南热带雨林国家公园生态环境的持续改善

(多选题)18.三江源国家自然保护区是黄河、长江、澜沧江的源头汇水区,平均海拔4700米,素有“中华水塔”之称。2021年10月正式建立三江源国家公园。分布着“高原精灵”的藏羚羊和“雪山之王”的雪豹,以及白唇鹿、野牦牛、藏野驴、黑颈鹤等珍稀保护物种,素有“高寒生物种质资源库”之称,是国家重要生态安全屏障,生态系统服务功能、生物多样性具有全国乃至全球意义的保护价值。下列说法正确的是( )

A.三江源有湖沼湿地、草原草甸、森林灌丛、荒漠戈壁等生态系统,其优势种各有不同

B.20世纪,因气候变化、人为干扰,三江源草地严重退化,水土流失加剧

C.三江源的净化水质、调节气候、保持水土、生态旅游等间接价值远远大于直接价值

D.“雪山之王”雪豹、“草原之王”狼、猛禽等顶端捕食者存在,说明生态环境逐渐好转

(多选题)19.湿地生态系统生物多样性丰富,鸟类是其重要组成部分。研究者对某湿地生态系统不同退化阶段的生物多样性进行了调查,结果见下表。下列叙述错误的是( )

典型湿地 季节性湿地 中度退化湿地 严重退化湿地

湿地特征 常年积水 季节性积水 无积水 完全干涸,鼠害严重

生物多样性指数 2.7 2.4 2.1 1.5

鸟类丰富度 25 17 12 9

注:生物多样性指数反映生物多样性水平

A.严重退化湿地中的鼠类吸引部分猛禽使得食物网结构最为复杂

B.因湿地退化食物不足,鸟类死亡率增加导致丰富度降低

C.湿地生态系统稳定性是其自我调节能力的基础

D.湿地退化对生物多样性的间接价值影响最大

(多选题)20.《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(简称:COP15)于2021年10月在昆明举行,这是联合国首次以生态文明为主题召开的全球性会议。大会旨在号召大众尊重自然、顺应自然和保护自然,实现“人与自然和谐共生”的美好愿景。下列相关叙述错误的是( )

A.保护生物多样性就是保护基因多样性、物种多样性和生态系统多样性

B.为保护本土生物多样性要尽量避免引入外来物种

C.通过建立植物园、动物园等进行易地保护是对生物多样性最有效的保护

D.COP15的举行有利于掌握全球生物多样性的现状,为改善全球生态环境提供理论依据

21.研究人员对东北虎豹国家公园的生态环境、森林灌草层动植物的组成、林区灯下趋光性昆虫的多样性等进行了相关调查。请回答下列问题。

(1)调查公园气候条件、人为干扰因素以及马鹿、梅花鹿等顶级消费者(东北虎、东北豹)的捕食对象的种群密度、年龄结构等,可确定国家公园内东北虎、豹的_______。公园环境逐年改善,相较于其他动植物,东北虎、东北豹的种群数量有所增加但总数仍较少,从生态系统功能的角度分析,原因主要是_______。

(2)灌草层是有蹄类动物取食的主要区域,该区域根据林木覆盖程度可分为郁闭林和开阔地两种主要地形。收集并检测几类常被取食植物的生物积累量,发现开阔地生物积累量显著高于郁闭林,出现该现象的主要原因是_______,有利于植物生长和有机物的积累。区别开阔地、郁闭林中不同生物群落的重要特征是_______,这种差异体现了群落的_______结构。

(3)该生态系统中,东北虎捕食摄入体内的能量,其去向包括______________、尸体残骸等流向分解者。利用标记重捕法调查国家公园内丛林鼠的种群密度时,由于丛林鼠的记忆力较强,会导致调查结果与真实结果相比_______。若利用鸟鸣声调查某种候鸟的种群密度的时,主要运用了_______的原理。若利用红外线技术调查某山区昼伏夜出且善于攀援的灵长类动物的种群密度,还需使用的技术或手段主要有_______。

(4)为研究公园林区灯下趋光性昆虫的多样性,研究人员在1月到12月采用频振式杀虫灯进行调查,结果如图所示。

①该灯的杀虫机理是运用光、波、色、味四种诱杀方式杀灭害虫,其应用原理涉及信息传递中的_______信息。

②调查时杀虫灯每天需_______打开和关闭,据右图调查结果分析,下列叙述错误的是_______。

A. 物种丰富度的增加导致个体总数的增加

B. 趋光性昆虫在4月份时增长速率最大

C. 个体总数和物种丰富度存在季节性变化

22.树线是指直立树木分布的海拔上限,如图1所示。生态学者研究了全球变暖环境下树线之上植被厚度对树线上升幅度的影响,结果如图2所示。

(1)生态学者可以采用______法调查不同样地内的植被类型,从而确定树线的上升幅度。树线之上的植被主要为灌丛或草甸,树线之下为森林,这种空间结构属于群落的______结构。

(2)树线上升过程中,群落发生了______演替,演替过程中输入该生态系统的总能量______。

(3)图2说明______。树线之上植被厚度大时,形成一道又宽又厚的“封锁墙”,树木的种子落地于此便遭到“封杀”,导致树线______。

(4)该研究表明,全球气候变暖使树线位置上升,但树线上升幅度受到种间______关系的调控。

23.茂名市水东湾人工种植红树林,拥有全国最大的连片人工红树林种植示范基地,其中红树林自然保护区面积约2000公顷,湿地公园约420公顷,形成了独特的“海上森林”景观。水东湾红树林湿地最大的特色有人工红树林生态修复,鹭鸟成群,近人居环境,便于观赏各种鸻鹬类、鹭鸟、鸥类等,特别是鹭鸟种群数量丰富,容易观察。修建的红树林科普教育栈道,让居民可观察红树林、鸟类及水域生态环境。回答下列问题:

(1)红树林生态系统的结构包括_______、_______。其中,_______的存在能够加快生态系统的物质循环。淤泥中细菌的功能是_______。

(2)湿地中有很多水鸟,它们多以鱼等水中生物为食。如图为能量流经某水鸟所处营养级的示意图[单位:J/(cm2·a)],其中C表示_______,若食物链“水草→鱼→水鸟”中鱼所处的营养级的同化量为500J/(cm2·a),则鱼和水鸟所处营养级之间的能量传递效率为_______%。若研究一个月内水鸟所处营养级的能量流动情况,图中未显示出来的能量是_______。

(3)建设湿地公园,提升景观效果,打造“人与自然和谐相处”的靓丽风景。这体现了生态工程建设的________原理。打造湿地人工红树林时,往往考虑种植多种红树植物,从生态系统稳定性的角度分析,原因是________。

答案以及解析

1.答案:A

解析:2022年我国的人口出生率约为956/141175×100%≈6.77%,A正确;若出生率不断下降,我国人口的年龄结构将由稳定型变为衰退型,老年人所占比例大于幼儿所占比例,B错误;生态足迹是指在现有技术条件下,维持某一人口单位(一个人、一个城市、一个国家或全人类)生存所需的生产资源和吸纳废物的土地及水域的面积,当我国总人口开始减少时,人均生态足迹不一定也随之减少,C错误;高温、干旱对人口数量而言,属于非密度制约因素,D错误。

2.答案:B

解析:A、由甲地个体数的柱形图可知,甲地Ⅲ径级个体可能在幼年期经历了干旱等不利环境,所以数量较少,A正确;B、乙地阳坡的种群密度为(10+15+20+25+30+40)=140个/500m2,甲地阳坡的种群密度为(20+20+5+20+25+20)=110个/500m2,故乙地阳坡的种群密度比甲地阳坡的种群密度高,B错误;C、甲地阳坡各径级的个体数相当,属于稳定型;乙地阳坡的老年期个体数>中年期个体数>幼年期个体数,属于衰退型,C正确;D、甲、乙两地阴坡的种群数量均有幼年时期个体数多(增长快)、老年期数量趋于稳定的特点,故二者种群增长曲线均为S型,D正确。

故选:B。

3.答案:C

解析:A、该社鼠种群数量在春季大于冬季,可见社鼠种群在冬季时,年龄组成为增长型,A错误;B、曲线中看出,从夏季到秋季社鼠数量总体趋势是减少,B错误;C、看图可知:从冬季到春季,社鼠种群数量增加过程中,种群的雌雄性别比例下降,且雌性死亡率低才会使种群数量增加,C正确;D、秋冬季社鼠种群中雌性明显多于雄性,该季节社鼠种群数量相对较少;冬季性别比例维持较高水平,但是种群数量却逐渐增加,D错误。

4.答案:B

解析:A、样方法适用于调查植物或活动能力弱,活动范围小的动物,用样方法调查北点地梅种群密度时,要注意随机取样,A正确;B、由图可知,1年内,北点地梅幼苗数和成熟株数的数量变化与季节变化有关,例如:在1971年中,北点地梅幼苗数和成熟株数的数量变化随着季节的变化而变化,B错误;C、由图中种群数量变化可知,5年间种群数量逐渐减少,既不是“J”形也不是“S”形,C正确;D、由图可知,在1971年~1975年期间,北点地梅种子萌发数、幼苗数和成熟株数的变化趋势大致相同,D正确。

5.答案:B

解析:A、林木郁闭度较大时,林下草本植物种群密度则较小,此时可以适当扩大样方面积,A正确;

B、柳树的种植密度越大,柳林的林木郁闭度越大,随林木郁闭度增大,一年蓬、加拿大一枝黄花的种群密度越小,但刺儿菜的种群密度先增大后减小,B错误;

C、对于植物来讲,阳光对植物生理和分布起决定性的作用,因此影响森林中植物垂直分层现象的主要因素是光照强度,C正确;

D、据图分析,适宜的柳树种植密度可增加该地区的物种多样性,从而提高人工柳林生态系统的稳定性,D正确。

故选:B。

6.答案:C

解析:同一生活型的生物体态和适应特点相似,但不一定为同一物种,A错误;可用样方法估算某高位芽植物的种群密度,B错误;A区域高位芽植物种类占比较高,该区域可能是热带雨林,其物种丰富度可能高于B区域,C正确;植物在群落中的分布主要与阳光等环境因素有关,D错误。

7.答案:C

解析:由题意可知,生境1为低潮盐沼一光滩带,生境2为海三棱藨草带,宽度为400m左右,生境3为海堤内鱼塘一芦苇区,不同生境的形成是由于水平结构不同,故该自然保护区内存在不同的生境体现了群落的水平结构,A正确;决定动物分布的因素有其食物和栖息空间的分布等,所以四种水鸟在同一生境中的出现率不同与其食性密切相关,B正确;四种水鸟占据的生态位不同是生物与无机环境以及不同物种之间协同进化的结果,C错误;生态位重叠越多,不同物种之间的竞争越激烈,不同物种通过减少生态位重叠来减弱竞争以利于其充分利用环境资源,D正确。

8.答案:C

解析:A.火灾后保留了土壤条件,属于次生演替,保留在其中的繁殖体可加快其演替速度,缩短演替的时间,故A正确;B.长得高的植物在与其它植物竞争阳光中等环境资源时更具优势,对其生长更具优势,所以优势物种高度逐渐增加,故B正确;C.采用样方法调查植物甲的种群密度时,应该先求每个样方中甲的种群密度,再求所有样方种群密度的平均值,故C错误;D.火灾后该地发生的演替属于次生演替,该过程中优势物种高度和物种丰富度不断的增加,说明该地该生态系统的抵抗力稳定性逐渐增强,故D正确。

9.答案:B

解析:A、生产者利用外界物质和能量制造有机物,是生态系统的首要成分,构成了生态系统的基石,A正确;B、消费者在生态系统中起加快能量流动和物质循环的作用,在生态系统中具有重要作用,B错误;C、“大鱼吃小鱼、小鱼吃虾米、虾米吃泥巴”中包含了一条食物链:浮游植物→虾米→小鱼→大鱼,C正确;D、该生态系统中的沉降植物和藻类都属于生产者,水体中沉降植物的分泌物可抑制藻类生长,说明生产者间也存在信息联系,D正确。故选:B。

10.答案:D

解析:若该图表示森林生态系统,则流经该生态系统的总能量多的主要原因是生物群落具有明显的分层结构,可以充分地利用光能,固定的总能量就比较多,A正确;若该图表示草原生态系统,当图中的B数值过大时,植食动物过度啃食植物,会导致草场出现退化、沙化,所以要合理放牧,确定合适的载畜量,B正确;秸秆作饲料喂牲畜,再利用牲畜的粪便进行沼气发酵,就能实现对能量的多级利用,提高能量利用率,C正确;居民的生产、生活产生了过多的废弃物,这些废弃物需要经过分解者分解,图中的B2和C2部分的数值会明显加大,D错误。

11.答案:D

解析:生物体同化量的去向包括呼吸散失、用于自身生长发育和繁殖等,流向分解者和下一营养级的能量属于生物体用于自身生长发育和繁殖的能量,A错误。

引入天敌防治农田鼠害,可使鼠处于高捕食影响下,其能量分配向情况丙转变,鼠产生下一代所消耗能量减少,从而降低鼠的环境容纳量,D正确。

12.答案:C

解析:陆地生态系统中,生物群落主要通过生产者的光合作用吸收大气中的CO2,主要通过生物的呼吸作用释放CO2,A正确;碳释放量远远大于碳吸收量会导致大气中的CO2增多,引起温室效应,B正确;物质循环具有全球性的特点,A时期陆地生态系统碳吸收量等于碳释放量,但海洋对于调节大气中的碳含量仍起着非常重要的作用,C错误;B时期大量植树造林可增加碳吸收量,可使碳的吸收量和释放量趋于平衡,D正确。

13.答案:B

解析:物理信息来源可以是生物,也可以是无机环境,A错误;行为信息呈现的生物特征性交往,具有一定的特异性,教材中将其表述为“特殊行为”,B正确;题干呈现“从而避免了不同种之间的交配”信息,说明信息传递能够影响生物种群的繁衍,C错误;题干中工蜂寻找蜜源、回巢属于生物生命活动,说明信息传递能影响生物生命活动,D错误。

14.答案:A

解析:由图可知,在无翠鸟模型的情况下,三刺鱼主要在水蚤密度高的水域取食,在有翠鸟模型的情况下,三刺鱼会改变取食策略,主要在水蚤密度低的水域取食。本题研究的是不同密度水蚤和有无翠鸟模型对饥饿状态下的三刺鱼取食行为的影响,实验的自变量是水蚤密度和有无翠鸟模型,因变量是饥饿状态下的三刺鱼取食次数,A错误。实验过程中,只是悬挂了翠鸟模型,翠鸟并不是真实存在,因此实验中三刺鱼不会被翠鸟捕食,故实验过程中,三刺鱼是处于最高营养级的捕食者,B正确。实验过程中,翠鸟模型传递给三刺鱼的是物理信息,C正确。据图可知,有翠鸟模型时,即有“危险”时,三刺鱼的取食次数会随水蚤密度的增大而减少,D正确。

15.答案:A

解析:本题考查生态系统的稳定性以及生物的多样性。地衣中的真菌和藻类是互利共生的关系,A正确;北极苔原由于环境非常恶劣,动植物种类极少,食物链和食物网也极简单,抵抗力稳定性和恢复力稳定性都非常弱,B错误;地衣多糖的药用价值体现了生物多样性的直接价值,C错误;突变是不定向的,环境对突变进行了选择,D错误。

16.答案:D

解析:甲、乙、丙、丁在水平方向上分布不同,体现了群落的水平结构,A叙述正确;该河段原先就存在生物,故生态恢复的过程中群落发生了次生演替,B叙述正确;该河段生态恢复过程中既需要环保人员的管理,也依靠河流自身的调节,C叙述正确;与恢复前相比,生态恢复后该河段的营养结构更复杂,抵抗力稳定性增强,恢复力稳定性减弱,D叙述错误。

17.答案:BC

解析:本题考查种群的数量变化。种群数量在理想条件下会出现“J”形增长,现实条件下,往往是食物和空间资源不充裕,气候不一定适宜,导致种群数量会呈现“S”形增长,A正确;环境条件稳定的情况下,种群数量由于资源空间的限制,不会出现“J”形增长,B错误;保护生物多样性的最有效措施是就地保护,建立自然保护区是就地保护的一种具体措施,C错误;由题干信息可知,海南长臂猿是海南热带雨林原真性、完整性的指示物种,因此该种群能够保持增长体现了海南热带雨林国家公园生态环境的持续改善,D正确。

18.答案:ABD

解析:三江源有湖沼湿地、草原草甸、森林灌丛、荒漠戈壁等生态系统,植物优势种、动物优势种各有不同,A正确;三江源草地严重退化,水土流失加剧,主要原因为气候变化和人为干扰,B正确;生态旅游属于直接价值,生态功能属于间接价值,C错误;“雪山之王”雪豹、“草原之王”狼、猛禽等顶端捕食者存在,说明它们的栖息地环境较好,猎物数量丰富,说明生态环境逐渐好转,D正确。

19.答案:ABC

解析:本题考查生态系统的相关知识。由题表可知,严重退化湿地中鼠害严重,生物多样性指数最低,食物网结构最简单,A项错误;丰富度是物种数目的多少,鸟类死亡率增加会使种群密度下降,不一定导致物种数目减小,B项错误;湿地生态系统自我调节能力是稳定性的基础,C项错误;生物多样性的间接价值指的是对生态系统起到重要调节功能的价值,湿地具有蓄水调洪、补充地下水的生态功能,故湿地退化对生物多样性的间接价值影响最大,D项正确。

20.答案:BC

解析:保护生物多样性就是保护基因多样性、物种多样性和生态系统多样性,A正确。正确引进外来物种有利于提高生态系统稳定性,可能提高本土生物多样性,B正确。就地保护是指在原地对被保护的生态系统或物种建立自然保护区以及风景名胜区等,这是对生物多样性最有效的保护,C错误。COP15的举行有利于掌握全球生物多样性的现状,为改善全球生态环境提供理论依据,D正确。

21.答案: (1)环境容纳量(K值);营养级越高,可利用的能量越少,种群的数量也就越少

(2)光照充足;物种组成;水平

(3)随粪便排出(排遗物)、用于自身呼吸消耗;偏大;每只鸟鸣叫声的稳定性和不同鸟之间鸣叫声的差异性;无人机、面部成像技术等

(4)①物理、化学

②定时(或同一时间);AB

解析:(1)为确定国家公园内东北虎、豹的环境容纳量,可通过调查公园气候条件、人为干扰因素以及马鹿、梅花鹿等捕食对象的种群密度、年龄组成等情况确定。随着公园环境逐年改善,相较于其他动植物,东北虎、东北豹的种群数量有所增加但总数仍较少,其原因是东北虎、东北豹是最高营养级,营养级越高,可利用的能量越少,种群的数量也就越少。

(2)调查发现开阔地生物积累量显著高于郁闭林,其主要原因是开阔地光照充足,有利于植物光合作用,进而有利于植物生长和有机物的积累。区别开阔地、郁闭林中不同生物群落的重要特征是物种组成,这种差异体现了群落的水平结构。

(3)东北虎捕食摄入体内的能量,其去向包括粪便排出、用于自身呼吸消耗、尸体残骸流向分解者。标志重捕法的计算公式:种群中的个体数=第一次捕获数x第二次捕获数÷标志后重新捕获数。利用标志重捕法调查国家公园内丛林鼠的种群密度时,由于丛林鼠的记忆力较强,标志后重新捕获数减少,因此会导致调查结果与真实结果相比偏大。可以利用每只鸟鸣叫声的稳定性和不同鸟之间鸣叫声的差异性来调查某种候鸟的种群密度;利用红外线技术调查某山区昼伏夜出且善于攀援的灵长类动物的种群密度,还需使用的技术或手段主要有无人机、面部成像技术等。

(4)①光、波、色属于物理信息,气味属于化学信息。②调查趋光性昆虫的多样性时,杀虫灯需每天定时打开和关闭。A、物种丰富度是指群落中物种数目的多少。由题图可知,在4-5月份,物种丰富度增加,但个体总数减少,A错误;B、由题图可知,趋光性昆虫个体总数在4月份最大(约为340只),但增长速率不能确定,B错误;C、由题图可知,在1月到12月间,个体总数和物种丰富度均有不同程度的波动,存在季节性变化,C正确,故选AB。

22.答案:(1)样方;水平

(2)次生;增加

(3)树线上升与树线之上植被厚度呈负相关;相对静止

(4)竞争

解析:(1)考查基本的生态学研究方法,调查植被类型可用样方法;从题目论述可知,不同植被之间的分布属于群落的垂直结构。

(2)树线上升过程中,群落发生了次生演替,演替过程中树木越来越多,输入该生态系统的总能量将增加。

(3)据图乙可知,树线之上植被厚度越大,树线上升幅度越小,二者之间呈负相关。树线之上植被厚度大时,形成一道又宽又厚的“封锁墙”,树木的种子落地于此便遭到“封杀”,导致树线不再上升,保持相对静止。

(4)树线上升幅度受到树线之上和树线之下的植被种间竞争关系的调控。

23.答案:(1)生态系统的组成成分;食物链和食物网(营养结构);消费者;分解动物粪便、动植物遗体残骸

(2)该营养级用于生长、发育和繁殖的能量;16;未被利用的能量

(3)自生/整体/自生和整体;生态系统中的组分越多,食物网越复杂(营养结构越复杂),其自我调节能力越强,抵抗力稳定性越高

解析:(1)生态系统的结构包括生态系统的组成成分(生产者、消费者、分解者以及非生物的物质和能量)及营养结构(食物链和食物网)。消费者的存在可以加快生态系统的物质循环。淤泥中的细菌一般是分解者,分解者可以分解动物类便、动植物遗体残骸等。

(2)某一营养级同化的能量=摄入量-粪便中的能量,同化量=通过呼吸作用以热能形式散失的能量+用于生长、发育和繁殖的能量。图中C表示该营养级用于生长、发育和繁殖的能量,B为该营养级同化的能量,为100-20=80[J/(cm2·a)],若食物链“水草→鱼→水鸟”中鱼所处的营养级的同化量为500J/(cm2·a),则鱼和水鸟所处营养级之间的能量传递效率为(100-20)÷500×100%=16%。若研究一个月内水鸟所处营养级的能量流动情况,图中未显示出来的能量是未被利用的能量。

(3)由生物组分而产生的自组织、自我优化、自我调节、自我更新和维持就是系统的自生,建设该湿地公园时,考虑了自然生态系统规律,也考虑了经济和社会等系统的影响力,故题述内容体现了生态工程建设的自生和整体原理。生态系统中的组分越多,食物网越复杂,其自我调节能力越强,抵抗力稳定性越高,故打造湿地人工红树林时,往往考虑种植多种红树植物。

同课章节目录