山东省临沂市兰陵县2023-2024学年七年级上学期期末历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 山东省临沂市兰陵县2023-2024学年七年级上学期期末历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-09 22:21:54 | ||

图片预览

文档简介

2023—2024学年度上学期期末质量检测试题

七年级历史

一、单项选择题(每小题2分,共50分)

1.北京人已经学会使用火,还会长时间保存火种,用火烧烤食物、御寒、照明、驱兽。最能支持这一结论的是( )

A.遗址中发现的灰烬、烧石和烧骨 B.《韩非子》关于远古时代的记述

C.《山海经》远古时代的神话传说 D.历史研究学者的推测和论述文章

2.“浙江余姚河姆渡原始居民普遍使用磨制石器,住干栏式建筑,会造木结构水井,还会人工栽培水稻”。从该材料可以推断出河姆渡原始居民( )

①生活在长江流域 ②过定居生活 ③生活在新石器时代 ④已进入农耕时期

A.①②④ B.②③④ C.①②③ D.①②③④

3.“他们是我国古老传说中黄河流域的部落首领,有很多发明创造。他们两个部落结成联盟,经过发展,形成日后的华夏族。”材料中的“他们”是

A.炎帝和黄帝 B.夏启和商汤 C.老子和孔子 D.项羽和刘邦

4.据《兰陵县志》记载:周朝时期,在今天兰陵县内出现了向邑(今向城镇)、次室邑(今兰陵镇)、襄贲国(今长城镇)、柞国(今卞庄镇)等诸侯国。这一记载反映了当时实行( )

A.井田制 B.郡县制 C.分封制 D.行省制

5.某历史兴趣小组搜集了关于司母戊鼎。四羊方尊.甲骨文的系列资料,由此可知他们研究的是哪个朝代的历史?

A.夏朝 B.商朝 C.西周 D.春秋

6.“当时(春秋时期)的大小国家,在名义上都承认周王的共主地位,但周王的实权早已消灭,只有霸主才能左右当时的政局。”这反映了( )

A.周王室势力大减 B.周朝即将灭亡

C.分封制得到巩固 D.周朝政局稳定

7.有人曾经说“商鞅相孝公,为秦开帝业”。这一评价旨在说明

A.商鞅变法成效巨大 B.孝公确立皇帝制度

C.春秋时期诸侯称霸 D.战国时期大国争雄

8.下列生产工具按出现的先后顺序排列,正确的是( )

①打制石器②铁制工具③磨制石器④青铜工具

A.①③②④ B.①②③④ C.③①④② D.①③④②

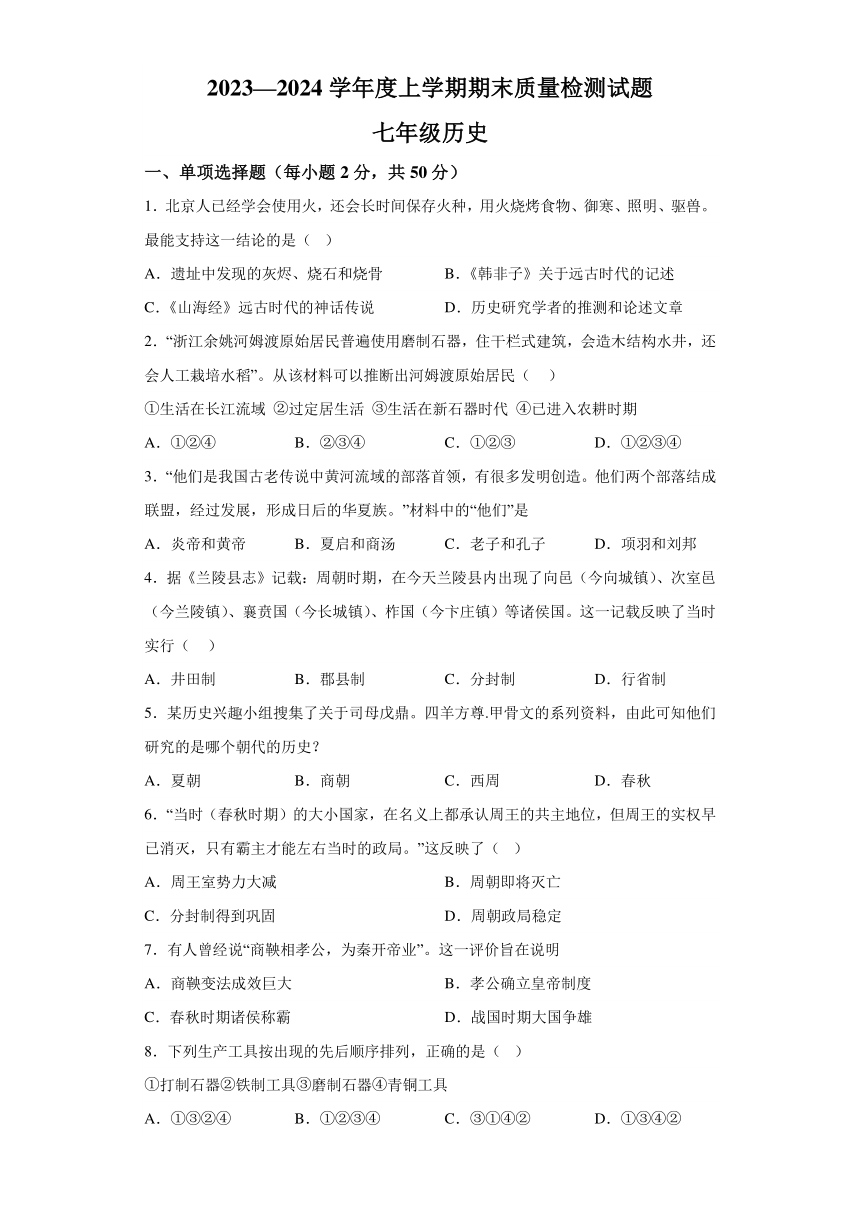

9.下列哪一幅图的水利工程,使成都平原成为沃野,被称为“天府之国”?

A.灵渠

B.大运河

C.都江堰

D.三峡大坝

10.列表分析归纳总结是学习历史的有效方法。阅读下表,找出表中对人物“主张”对应错误的是( )

人物 主张

老子 对立双方可以相互转化 (1)

孔子 “己所不欲,勿施于人” (2)

墨子 “兼爱”“非攻” (3)

韩非 以德治国 (4)

A.(1) B.(2) C.(3) D.(4)

11.下图是战国后期儒家的重要代表人物,他曾经两任兰陵令,为兰陵教育文化的发展作出了杰出贡献。他在治国思想上主张( )

A.礼治 B.德治 C.法治 D.无为而治

12.(2017年湖南九年级中考模拟)下列是中国古代历史上出现过的一些政治制度,按其出现的先后次序,排列正确的是

①郡县制

②分封制

③王位世袭制

④禅让制

A.②④①③

B.③④②①

C.④③②①

D.④③①②

13.2023年12月8日,中央政治局召开会议,会上,习近平主席强调“要把从严管理监督和鼓励担当作为统一起来”。下列具备监督职能的是( )

①太尉 ②御史大夫 ③丞相 ④刺史

A.①③ B.②④ C.③④ D.①④

14.下列关于陈胜吴广起义的描述,正确的是( )

A.起义爆发的地点在当时的咸阳 B.爆发的根源是秦朝的暴政

C.是我国历史上第一次奴隶大起义 D.推翻了秦王朝的封建统治

15.《汉书·食货志》记载,西汉刚建立时,“民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。”针对这种状况,汉初统治者实行了( )

A.休养生息,轻徭薄赋 B.平分土地

C.推恩令 D.盐铁官营,统一铸币

16.大一统是“特殊的公共权力的集中,构成这种权力的,不仅有武装的人,还有物质和精神的附属物”。汉武帝为了集中国家“公共权力”,在“精神”方面采取的措施是( )

A.刺史制度 B.远征匈奴 C.独尊儒术 D.盐铁专卖

17.2023年5月我县塔山公园汉墓群发掘工作已经完成,共发掘出272座墓葬,出土文物650余件,从其中一座大型墓葬中发现了大量五铢钱,据此推断该墓主人下葬的最早时间是在( )

A.秦始皇时 B.汉文帝时 C.汉武帝时 D.光武帝时

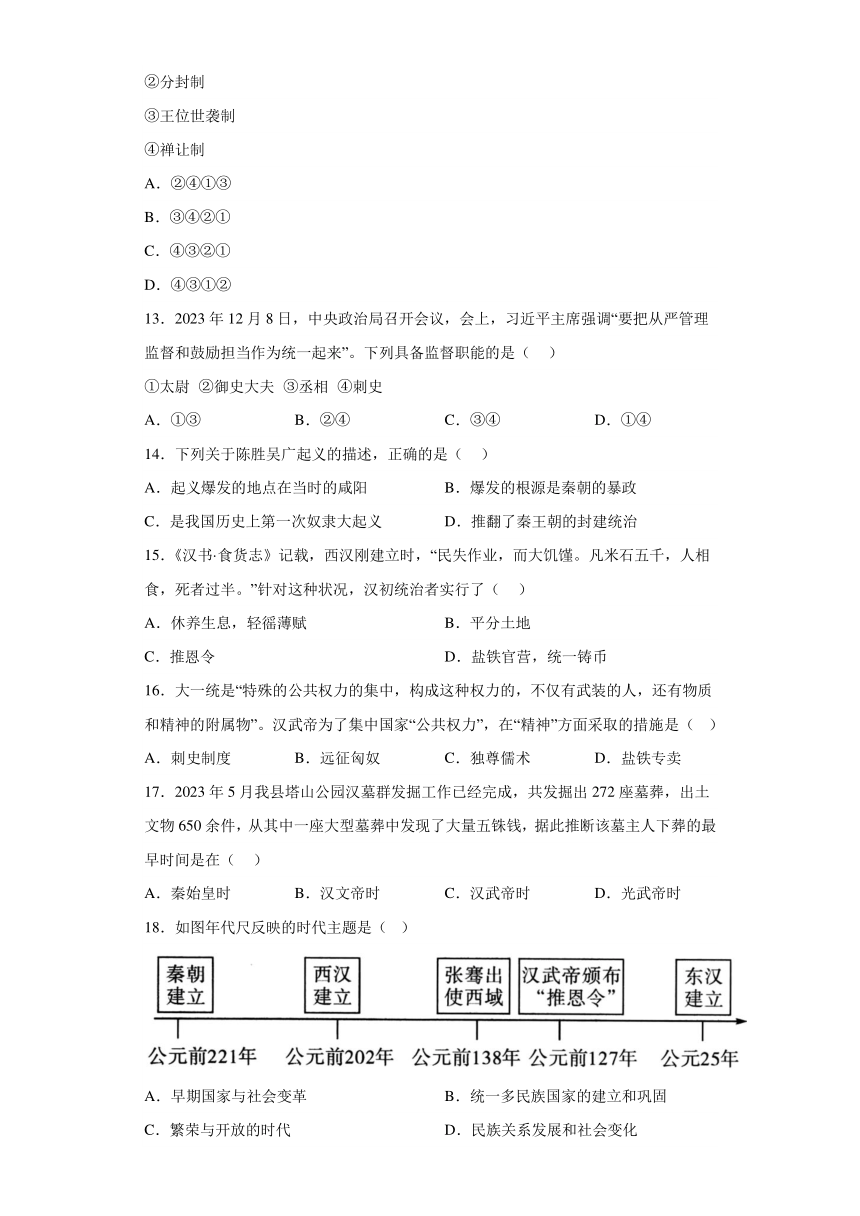

18.如图年代尺反映的时代主题是( )

A.早期国家与社会变革 B.统一多民族国家的建立和巩固

C.繁荣与开放的时代 D.民族关系发展和社会变化

19.2023年10月18日开幕的“一带一路”国际合作高峰论坛取得了举世瞩目的丰硕成果。“一带一路”源于西汉开辟的陆上丝绸之路。下列关于古代丝绸之路史实与推论的搭配,正确的是( )

A.丝绸之路到达欧洲——丝绸之路因为只运丝织品而得名

B.公元前138年,张骞出使西域——西汉与匈奴建立了和平友好的关系

C.西域葡萄、石榴等传入内地——西域物产的引进是丝绸之路开通的最大成果

D.公元前60年,西汉设置西域都护——标志着今新疆地区正式归属中央政府管辖

20.东汉末年,名医张仲景"治未病"理论,华佗模仿虎、鹿、熊、猿、鸟五种动物活动姿态创编出“五禽戏”。这反映出他们主张

A.预防疾病,强身健体 B.诊断疾病,望闻问切

C.针灸疗法,辨证施治 D.药食同源,用药简易

21.三国时代,群雄并起,涌现出许多风云人物。以下历史人物与历史事迹对应正确的是

A.曹操―建立魏国 B.孙权—派卫温到夷洲

C.诸葛亮―指挥官渡之战 D.司马懿—灭吴统一全国

22.时空观念是历史核心素养的基本内容。在下面的历史朝代更替示意图中,空格处应填的是( )

A.东汉 B.西晋 C.前秦 D.北魏

23.近期巴以冲突再度爆发,相关话题频繁上热搜,截至目前,巴勒斯坦和以色列仍处于“战争状态”。战争可以改变历史走向,推动历史进程。与下图相关的古代著名战役的交战双方是( )

草木皆兵

A.东吴和西晋 B.东吴和曹魏 C.东晋和北魏 D.东晋和前秦

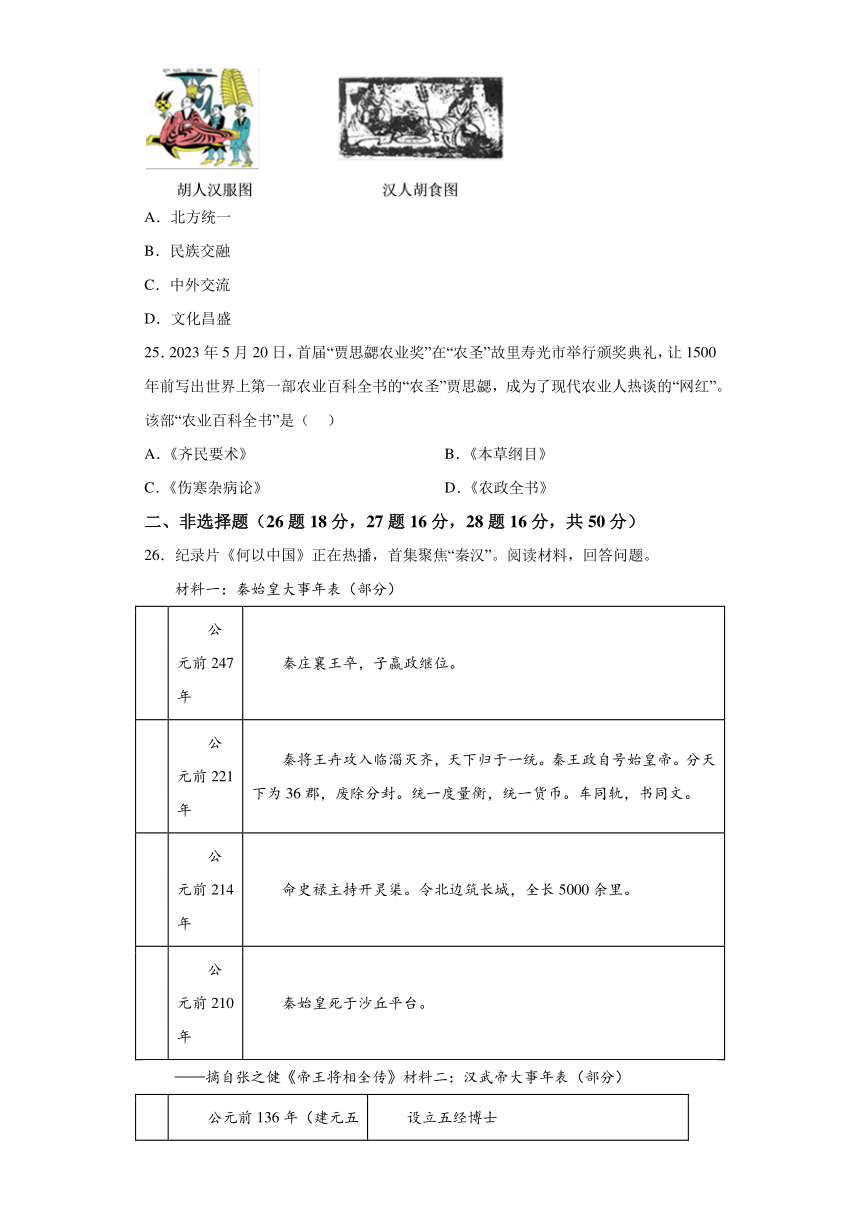

24.历史图片的解读是学习历史的重要能力,下列图片突出反映的历史现象是

A.北方统一

B.民族交融

C.中外交流

D.文化昌盛

25.2023年5月20日,首届“贾思勰农业奖”在“农圣”故里寿光市举行颁奖典礼,让1500年前写出世界上第一部农业百科全书的“农圣”贾思勰,成为了现代农业人热谈的“网红”。该部“农业百科全书”是( )

A.《齐民要术》 B.《本草纲目》

C.《伤寒杂病论》 D.《农政全书》

二、非选择题(26题18分,27题16分,28题16分,共50分)

26.纪录片《何以中国》正在热播,首集聚焦“秦汉”。阅读材料,回答问题。

材料一:秦始皇大事年表(部分)

① 公元前247年 秦庄襄王卒,子嬴政继位。

② 公元前221年 秦将王卉攻入临淄灭齐,天下归于一统。秦王政自号始皇帝。分天下为36郡,废除分封。统一度量衡,统一货币。车同轨,书同文。

③ 公元前214年 命史禄主持开灵渠。令北边筑长城,全长5000余里。

④ 公元前210年 秦始皇死于沙丘平台。

——摘自张之健《帝王将相全传》材料二:汉武帝大事年表(部分)

① 公元前136年(建元五年) 设立五经博士

② 公元前127年(元朔二年) 鼓励诸侯王“推私恩”,将本国土地分给子弟

③ 公元前119年(元狩四年) 在盐铁产区设盐官、铁官,组织盐铁生产销售

④ 公元前118年(元狩五年) 取消郡国铸钱的权利,统一铸五铢钱

⑤ 公元前106年(元封五年) 将全国划分为13个监察区,每区设刺史一人

——摘自张之健《帝王将相全传》(1)根据材料和所学指出秦始皇在对地方行政管理上采取什么措施?“汉武”采用主父偃的什么建议巧妙地削弱诸侯王封国势力?

(2)据材料一和材料二分析,秦始皇和汉武帝为发展经济分别统一铸造了什么货币?

(3)据材料和所学指出,秦始皇和汉武帝派将领共同抵御北方哪一少数民族的进攻?

(4)秦始皇、汉武帝都是我国历史上有所作为的皇帝,请选择其中一位,根据材料结合所学知识,提炼一个合适的观点加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚。)

27.经济活动是人类历史发展的一条主线。阅读下列材料,回答问题。

材料一

图一 图二

(1)依据材料一说明春秋战国时期我国农业生产领域出现了什么新现象?

材料二:沿着这条道路,中国的丝织品以及冶铁、凿井、造纸等技术相继西传,西方的皮毛、汗血马、瓜果以及佛教、魔术、音乐、舞蹈、雕塑等也纷纷东来。这条道路成为东西方经济文化交流的桥梁。

——摘自《中国历史》七年级上册

(2)写出开辟“这条道路”的关键人物?根据材料二,概括这条道路的作用?

材料三:“楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫。

——《史记·货殖列传》

材料四:江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(丰收),则数郡忘饥丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

(3)对比材料三和材料四,概括南朝时期江南地区发生了什么变化?导致这种变化的主要原因是什么?(至少写出三条)

(4)从江南变化原因中,你认为对我们今天经济的发展有何启示?

28.改革是社会发展的必由之路,能使国家富强社会进步。阅读材料,回答问题。

材料一:战国时期,新旧时代交替,为了适应时代的发展及在复杂的斗争中生存下去,各国都在一定的程度上实行变法。商鞅变法的成功,使原来比较落后的秦国一跃成为战国时代最先进的强国,为日后统一六国打下了基础。变法触犯了旧贵族的利益,最后商鞅遭诬陷,起兵反抗,兵败被车裂。但是,由于变法内容顺应了封建制发展的历史趋势,商鞅虽死,“秦法未败”。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

(1)商鞅变法的理论来源于战国时期哪家学派?该家学派的集大成者是哪位思想家?

(2)请写出商鞅变法中最有利于提高秦国军队战斗力的措施。依据材料并结合所学知识归纳商鞅变法的积极意义。

(3)依据材料一指出商鞅虽死,“秦法未败”的原因?

材料二:迁都后,孝文帝下诏改用汉姓,改穿汉服,改说汉话,推行汉族的官制和律令。于是,胡食、胡床、高牧选种等草原文化因子也逐渐融入汉族人民的生活中。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

(4)材料二反映了北魏孝文帝改革的哪些措施?这些措施的实施有何意义?

(5)综合以上材料内容,结合所学知识谈谈你对改革的认识。

试卷第6页,共7页

1.A

【详解】根据所学可知,北京人生活在距今约七十万年至二十万年的北京西南周口店的山洞里,会使用天然火,他们用火烧烤食物、驱赶野兽,照明、防寒,火的使用增强了人们适应自然的能力,这是可以验证的历史遗存,属于第一手资料。最能支持这一结论,故A符合题意;BCD均是第二手资料,故均不符合题意。故选A。

2.D

【详解】结合所学可知,根据题干“浙江余姚”可知,河姆渡原始居民生活在长江流域;根据题干“住干栏式建筑”可知,河姆渡原始居民过着定居生活;根据题干“使用磨制石器”可知,河姆渡人生活在新石器时代;根据题干“人工栽培水稻”可知,河姆渡人已进入农耕时代。①②③④符合题意,D项正确;ABC项不全面,排除ABC项。故选D项。

3.A

【详解】考查点:炎帝和黄帝。解题思路:根据材料中的“黄河流域的部落首领”、“形成日后的华夏族”可知,材料反应的是炎黄部落联盟形成华夏族。根据所学知识可知,距今约四五千年,生活在黄河流域炎帝部落和黄帝部落联合在涿鹿一战中打败蚩尤部落。从此,炎帝、黄帝部落结成联盟,经过长期发展形成日后的华夏族,A正确;夏启、商汤属于中国奴隶制社会时期的王,不属于原始部落时期,B错误;孔子和老子是春秋时期思想家,与材料不符,C错误;刘邦、项羽是秦末农民军领袖,最后刘邦成为封建王朝汉朝的开国国君,与材料不符,D错误。综上故选A。

4.C

【详解】由题干材料“周朝时期,在今天兰陵县内出现了向邑(今向城镇)、次室邑(今兰陵镇)、襄贲国(今长城镇)、柞国(今卞庄镇)等诸侯国。”并结合所学知识可知,这一记载反映西周实行了分封制。为了保证周王朝对地方的控制,稳定政局,扩大统治范围,巩固疆土,西周实行分封制,周天子把土地和平民、奴隶,分给亲属、功臣等,封他们为诸侯。诸侯必须服从周天子的命令,向周天子交纳贡品,平时镇守疆土,战时带兵随从天子作战,C项正确;井田制是中国古代社会的土地国有制度,出现于商朝,到西周时已发展很成熟,题干描述的是政治制度不是经济制度,排除A项;郡县制秦朝开始推行,排除B项;行省制从元朝开始实行,排除D项。故选C项。

5.B

【详解】根据所学知识可知,司母戊鼎、四羊方尊和甲骨文都是商朝时期出现的,故B正确;夏朝时期没有发现甲骨文,故排除A项;西周、春秋时期已经出现了甲骨文,故排除CD项。故选B。

6.A

【详解】根据材料“当时(春秋时期)的大小国家,在名义上都承认周王的共主地位,但周王的实权早已消灭,只有霸主才能左右当时的政局。”这反映了周王室势力大减,春秋时期王室衰微,诸侯争霸,A正确;材料没有体现BCD的内容,排除。故选A。

7.A

【详解】“商鞅相孝公,为秦开帝业”意思是:商鞅担任秦孝公的国相,为秦国开启了帝王之业,说明商鞅变法成效巨大,故A符合题意;秦始皇确立皇帝制度,商鞅变法发生在战国时期,材料没有涉及大国争雄,排除BCD。故选A。

8.D

【详解】根据所学可知,原始社会先后经历了打制石器的旧石器时代和磨制石器的新石器时代。商周时期出现了青铜工具,春秋战国出现铁制工具,故正确排序应为①③④②。故选D项。

9.C

【详解】根据所学可知:图片1是灵渠,图片2是大运河,图片3是都江堰,图片4是三峡大坝。其中,都江堰让成都平原成为沃野,被称为“天府之国”,故C符合题意,ABD均不符合题意。故选C。

10.D

【详解】本题为逆向选择题,根据所学知识可知:韩非是战国末期著名思想家、法家代表人物,尊称韩非子或韩子。他反对空谈仁义,强调以法治国,树立君主的权威,建立中央集权专制统治,D项符合题意,选择D项;老子是道家创始人和主要代表人物,其思想核心是朴素的辩证法,认为世间的事物都有其对立面,对立的双方是可以相互转化的,A项不符合题意,排除A项;孔子的核心思想是仁,他提出“仁者爱人”“己所不欲,勿施于人”,B项不符合题意,排除B项;“兼爱”“非攻”是墨家代表人物墨子的主张,C项不符合题意,排除C项。故选D项。

11.A

【详解】由题干“战国后期儒家的重要代表人物,他曾经两任兰陵令,为兰陵教育文化的发展作出了杰出贡献。”并结合所学可知,题干和图片描述的是荀子。荀子主张实行“礼治”,明确尊卑等级,以维系社会秩序,A项正确;孔子在治国思想上主张以德治国,排除B项;法家思想主张实行法治,排除C项;道家学派的创始人老子主张无为而治,排除D项。故选A项。

12.C

【详解】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。④禅让制,最早始于黄帝时期,③王位世袭制在大禹建立夏朝时期出现,②分封制出现于周王朝时期。①郡县制是秦始皇在地方实施的行政管理制度。所以答案选C。

13.B

【详解】根据所学可知,秦始皇统一中国后,朝廷设立三公,其中,御史大夫起到监察作用;汉武帝时期设立刺史制度,监察地方,②④符合题意,B项正确;太尉掌管军事,丞相掌管行政,排除含①或③的ACD项。故选B项。

14.B

【详解】根据所学可知秦末陈胜、吴广在大泽乡发动起义,起义的主要原因是秦朝的暴政,滥用民力、苛捐杂税、严酷的刑罚等,B项正确;起义爆发的地点在大泽乡,排除A项;是我国历史上第一次农民大起义,排除C项;秦王朝的统治被刘邦领导的起义军推翻,排除D项。故选B项。

15.A

【详解】由题干“民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。”“针对这种状况,汉初统治者实行”并结合所学可知,公元前202年,刘邦建立汉朝,史称西汉。西汉初年,统治者吸取秦亡教训,减轻农民的赋税徭役、兵役和赋税负担,注重农业生产发展。故汉初统治者吸取秦王暴政,采取了休养生息、轻徭薄赋来恢复经济,A项正确;平分土地不是汉初统治者实行的措施,排除B项;推恩令和盐铁官营,统一铸币是汉武帝采取的巩固大一统的措施,排除CD项。故选A项。

16.C

【详解】考查点:罢黜百家独尊儒术

解题思路:根据所学知识可知,为了加强思想控制,汉武帝在思想文化上实行“罢黜百家,独尊儒术”。故汉武帝在“精神”方面采取的措施是独尊儒术。故C正确;刺史制度是政治制度,故排除A项;远征匈奴是军事方面,故排除B项;盐铁专卖是经济角度,故排除D项。故选C。

17.C

【详解】由题干“从其中一座大型墓葬中发现了大量五铢钱”并结合所学可知,为加强朝廷对社会经济的控制,汉武帝把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱,C项正确;秦始皇时期发行的是圆形方孔半两钱,排除A项;五铢钱最早发行在汉武帝时期,排除B项;光武帝是东汉的开国皇帝,与题干无关,排除D项。故选C项。

18.B

【详解】根据所学知识可知,秦统一六国开创了我国历史上首个大一统局面,两汉巩固了大一统局面,年代尺反映的是统一国家的建立与巩固,B项正确;夏、商、周是早期国家与社会变革时期,排除A项;隋唐时期是繁荣与开放的时代,排除C项;魏晋南北朝时期,政权分立,战乱频繁,人口流动,不同民族相互交融,民族关系发展,排除D项。故选B项。

19.D

【详解】结合所学知识可知,公元前60年西汉政府设置西域都护,标志着中央政府对西域地区的正式管辖,这是今新疆地区正式归属中央统辖的开始,D项正确;丝绸之路主要运输丝绸,还有其它商品,表述错误,排除A项;张骞出使西域使西汉与西域建立了和平友好关系,而不是匈奴,排除B项;丝绸之路开通的最大成果是促进了东西方的经济文化交流,排除C项。故选D项。

20.A

【详解】材料中的“治未病"指的是还未发生的疾病,主要体现了对于预防疾病的重视,而根据动物姿态创编的"五禽戏”类似于今天的健身操等强身健体的活动,所以本题正确答案为A选项;

B选项中的望闻问切主要是指中医诊断疾病的四种方式,与题意无关故排除;

C选项,材料中未曾涉及针灸疗法,C选项不符合题意;

D项,药食同源,用药简易主要指病人用药不应该太过复杂,材料中并无此方面的说明,故排除。故本题正确答案为A项。

21.B

【详解】依据所学可知,230年,孙权派将军卫温率船队到达夷洲(今台湾),这是大陆和台湾交流的最早记载,B项正确;220年,曹丕建立魏国,排除A项;官渡之战的交战双方是袁绍和曹操,排除C项;公元280年,西晋武帝司马炎灭吴,结束三国鼎立的分裂局面,重新统一全国,排除D项。故选B项。

22.B

【详解】观察题干示意图并根据所学可知,在三国后期,263年,曹魏灭亡蜀汉,266年,曹魏灭亡,西晋建立,280年,西晋灭亡吴统一全国,317年,西晋灭亡,进入东晋十六国时期,B项正确;东汉推翻的是王莽建立的新朝,排除A项;前秦建立政权是在十六国时期,排除C项;北魏建立政权,统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面,排除D项。故选B项。

23.D

【详解】由题干图片“草木皆兵”并结合所学可知,草木皆兵的成语典故于淝水之战有关。隔着淝水,苻坚远望对岸八公山上的草木,误以为都是晋兵,开始有所畏惧。这一情景被后人描述为草木皆兵。淝水之战的交战双方是东晋和前秦,D项正确;题干描述的是东晋和前秦之间的淝水之战和东吴、北魏无关,排除ABC项。故选D项。

24.B

【详解】依据图片文字“胡人汉服图”、“汉人胡食图”,说明胡人即少数民族可以穿汉人的服饰;汉人也吃上了少数民族的食物。体现了汉族服饰文化对少数民族的影响,体现了少数民族饮食对汉族的影响,民族之间相互影响学习促进了民族交融。B项符合题意;图片中不能体现北方的统一,A项不合题意;图片体现的是中国境内的民族关系的发展,不是中外交往,C项不合题意;图片体现了民族生活习俗的相互影响,不能反映文化昌盛。D项不合题意。由此可知ACD三项不合题意,故选择B。

25.A

【详解】根据所学可知,北魏的贾思勰是我国历史上著名的农学家,贾思勰所著《齐民要术》总结了我国北方劳动人民长期积累的生产经验,介绍了农、林、牧、副、渔业的生产技术和方法;强调农业生产要遵循自然规律,农作物必须因地种植,不误农时,提倡改进生产技术和工具。这是我国现存的第一部完整的农书,是世界农学史上的名著,A项正确;《本草纲目》是李时珍的医药学著作,排除B项;《伤寒杂病论》是张仲景的医学著作,排除C项;《农政全书》是徐光启的农业学著作,排除D项。故选A项。

26.(1)措施:郡县制。

建议:推恩令。

(2)货币:圆形方孔半两钱;五铢钱。

(3)少数民族:匈奴。

(4)观点:杰出历史人物推动社会发展的进程。

论述:秦始皇统一六国,建立了中国历史上第一个统一的中央集权的封建国家,为我国统一的多民族国家的建立和发展奠定了基础。为加强对全国的统治,秦始皇创立了大一统的中央集权制度。秦始皇还通过统一文字、统一货币、统一度量衡、统一车轨,北击匈奴,修筑长城,开发南越等措施进一步巩固了一统政权。

结论:由此可见,杰出历史人物的行为,对历史发展的进程产生了巨大的影响作用。

【详解】(1)措施:根据材料一“秦王政自号始皇帝。分天下为36郡,废除分封。”结和所学可知,秦始皇在地方推行郡县制。

建议:根据材料二“鼓励诸侯王“推私恩”,将本国土地分给子弟”结合所学可知,汉武帝采纳主父偃的建议,实行推恩令,下诏允许诸侯王除以嫡长子继承王位外,可将封地再次分封给其他子弟作为侯国,由皇帝制定封号;武帝又找各种借口削爵、夺地甚至除国,严厉镇压他们的叛乱。

(2)货币:根据所学可知,秦始皇统一货币,以秦国的圆形方孔半两钱作为标准货币,在全国流通。汉武帝时期,把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱。

(3)民族:结合所学可知,秦始皇时期派蒙恬北击匈奴,汉武帝时期派卫青、霍去病反击匈奴。

(4)本题属于开放性试题,任意选择一位人物,根据事迹确定观点,结合具体的事实进行说明,史论结合,言之有理即可作答。如根据秦始皇的贡献拟定观点:杰出历史人物推动社会发展的进程。结合所学秦始皇巩固统治的措施知识论述即可为:秦始皇统一六国,建立了中国历史上第一个统一的中央集权的封建国家,为我国统一的多民族国家的建立和发展奠定了基础。为加强对全国的统治,秦始皇创立了大一统的中央集权制度。秦始皇还通过统一文字、统一货币、统一度量衡、统一车轨,北击匈奴,修筑长城,开发南越等措施进一步巩固了统一政权。由此可见,杰出历史人物的行为,对历史发展的进程产生了巨大的影响作用。

27.(1)新现象:铁器牛耕的广泛应用。

(2)人物:张骞。

作用:成为东西方经济文化交流的桥梁。

(3)变化:江南地区经济发展。

原因:人口南迁带去了大量劳动力和先进技术与设备。江南自然条件比较优越,有利于开发;江南战乱少,社会秩序比较安定。

(4)启示:不断改进生产技术,提高生产效率,制定适当的经济政策等。(言之有理即可)

【详解】(1)新现象:根据材料一图结合所学可知,这一时期在经济领域出现了铁农具和牛耕的使用。

(2)人物:根据材料二“沿着这条道路,中国的丝织品以及冶铁、凿井、造纸等技术相继西传,西方的皮毛、汗血马、瓜果以及佛教、魔术、音乐、舞蹈、雕塑等也纷纷东来”可知这条路是丝绸之路。为了联络大月氏,共同夹击匈奴,公元前138年西汉张骞第一次出使西域,为开通丝绸之路奠定了基础。

作用:根据材料二“这条道路成为东西方经济文化交流的桥梁”可知,丝绸之路成为东西方经济文化交流的桥梁。

(3)变化:根据材料三“楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨”“丝绵布帛之饶,覆衣天下”可知,南朝时期江南地区经济得到发展。

原因:结合所学可知,江南经济的发展的原因是北方人口大量南迁,带来了大量的劳动力和先进的生产工具、技术。其次,江南自然条件比较优越,有利于开发;江南战乱少,社会秩序比较安定等。

(4)启示:本题属于开放性试题,可从不断改革技术、制定适当的经济政策等方面简要说明,言之有理即可。如:不断改进生产技术,提高生产效率,制定适当的经济政策等。

28.(1)学派:法家;思想家:韩非。

(2)措施:奖励军功,对有功者授予爵位兵赏赐土地;意义:使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

(3)原因:变法内容顺应了封建制发展的历史趋势。

(4)措施:改汉姓、穿汉服、说汉话、推行汉族的官制和律令;意义:促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

(5)认识:改革是社会发展的动力。

【详解】(1)学派:由“战国时期,新旧时代交替,为了适应时代的发展及在复杂的斗争中生存下去,各国都在一定的程度上实行变法。”并结合商鞅变法的内容可知,其理论来源于战国时期的法家学派;思想家:结合所学可知,韩非是法家学派的集大成者。

(2)措施:商鞅变法中最有利于提高秦国军队战斗力的措施是军事方面的措施,即:奖励军功,对有功者授予爵位兵赏赐土地。意义:由题干“商鞅变法的成功,使原来比较落后的秦国一跃成为战国时代最先进的强国,为日后统一六国打下了基础。”并结合所学可知,商鞅变法使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

(3)原因:由题干“但是,由于变法内容顺应了封建制发展的历史趋势,商鞅虽死,‘秦法未败’。”可知,商鞅虽死,“秦法未败”的原因是变法内容顺应了封建制发展的历史趋势。

(4)措施:由题干“迁都后,孝文帝下诏改用汉姓,改穿汉服,改说汉话,推行汉族的官制和律令。”可知,材料反映了北魏孝文帝改革的措施有,改汉姓、穿汉服、说汉话、推行汉族的官制和律令;意义:由题干“于是,胡食、胡床、高牧选种等草原文化因子也逐渐融入汉族人民的生活中。”并结合所学可知,北魏孝文帝改革促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

(5)认识:上述材料探究了商鞅变法和北魏孝文帝改革,从其产生的影响可知,改革是社会发展的动力。

答案第8页,共8页

答案第7页,共8页

七年级历史

一、单项选择题(每小题2分,共50分)

1.北京人已经学会使用火,还会长时间保存火种,用火烧烤食物、御寒、照明、驱兽。最能支持这一结论的是( )

A.遗址中发现的灰烬、烧石和烧骨 B.《韩非子》关于远古时代的记述

C.《山海经》远古时代的神话传说 D.历史研究学者的推测和论述文章

2.“浙江余姚河姆渡原始居民普遍使用磨制石器,住干栏式建筑,会造木结构水井,还会人工栽培水稻”。从该材料可以推断出河姆渡原始居民( )

①生活在长江流域 ②过定居生活 ③生活在新石器时代 ④已进入农耕时期

A.①②④ B.②③④ C.①②③ D.①②③④

3.“他们是我国古老传说中黄河流域的部落首领,有很多发明创造。他们两个部落结成联盟,经过发展,形成日后的华夏族。”材料中的“他们”是

A.炎帝和黄帝 B.夏启和商汤 C.老子和孔子 D.项羽和刘邦

4.据《兰陵县志》记载:周朝时期,在今天兰陵县内出现了向邑(今向城镇)、次室邑(今兰陵镇)、襄贲国(今长城镇)、柞国(今卞庄镇)等诸侯国。这一记载反映了当时实行( )

A.井田制 B.郡县制 C.分封制 D.行省制

5.某历史兴趣小组搜集了关于司母戊鼎。四羊方尊.甲骨文的系列资料,由此可知他们研究的是哪个朝代的历史?

A.夏朝 B.商朝 C.西周 D.春秋

6.“当时(春秋时期)的大小国家,在名义上都承认周王的共主地位,但周王的实权早已消灭,只有霸主才能左右当时的政局。”这反映了( )

A.周王室势力大减 B.周朝即将灭亡

C.分封制得到巩固 D.周朝政局稳定

7.有人曾经说“商鞅相孝公,为秦开帝业”。这一评价旨在说明

A.商鞅变法成效巨大 B.孝公确立皇帝制度

C.春秋时期诸侯称霸 D.战国时期大国争雄

8.下列生产工具按出现的先后顺序排列,正确的是( )

①打制石器②铁制工具③磨制石器④青铜工具

A.①③②④ B.①②③④ C.③①④② D.①③④②

9.下列哪一幅图的水利工程,使成都平原成为沃野,被称为“天府之国”?

A.灵渠

B.大运河

C.都江堰

D.三峡大坝

10.列表分析归纳总结是学习历史的有效方法。阅读下表,找出表中对人物“主张”对应错误的是( )

人物 主张

老子 对立双方可以相互转化 (1)

孔子 “己所不欲,勿施于人” (2)

墨子 “兼爱”“非攻” (3)

韩非 以德治国 (4)

A.(1) B.(2) C.(3) D.(4)

11.下图是战国后期儒家的重要代表人物,他曾经两任兰陵令,为兰陵教育文化的发展作出了杰出贡献。他在治国思想上主张( )

A.礼治 B.德治 C.法治 D.无为而治

12.(2017年湖南九年级中考模拟)下列是中国古代历史上出现过的一些政治制度,按其出现的先后次序,排列正确的是

①郡县制

②分封制

③王位世袭制

④禅让制

A.②④①③

B.③④②①

C.④③②①

D.④③①②

13.2023年12月8日,中央政治局召开会议,会上,习近平主席强调“要把从严管理监督和鼓励担当作为统一起来”。下列具备监督职能的是( )

①太尉 ②御史大夫 ③丞相 ④刺史

A.①③ B.②④ C.③④ D.①④

14.下列关于陈胜吴广起义的描述,正确的是( )

A.起义爆发的地点在当时的咸阳 B.爆发的根源是秦朝的暴政

C.是我国历史上第一次奴隶大起义 D.推翻了秦王朝的封建统治

15.《汉书·食货志》记载,西汉刚建立时,“民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。”针对这种状况,汉初统治者实行了( )

A.休养生息,轻徭薄赋 B.平分土地

C.推恩令 D.盐铁官营,统一铸币

16.大一统是“特殊的公共权力的集中,构成这种权力的,不仅有武装的人,还有物质和精神的附属物”。汉武帝为了集中国家“公共权力”,在“精神”方面采取的措施是( )

A.刺史制度 B.远征匈奴 C.独尊儒术 D.盐铁专卖

17.2023年5月我县塔山公园汉墓群发掘工作已经完成,共发掘出272座墓葬,出土文物650余件,从其中一座大型墓葬中发现了大量五铢钱,据此推断该墓主人下葬的最早时间是在( )

A.秦始皇时 B.汉文帝时 C.汉武帝时 D.光武帝时

18.如图年代尺反映的时代主题是( )

A.早期国家与社会变革 B.统一多民族国家的建立和巩固

C.繁荣与开放的时代 D.民族关系发展和社会变化

19.2023年10月18日开幕的“一带一路”国际合作高峰论坛取得了举世瞩目的丰硕成果。“一带一路”源于西汉开辟的陆上丝绸之路。下列关于古代丝绸之路史实与推论的搭配,正确的是( )

A.丝绸之路到达欧洲——丝绸之路因为只运丝织品而得名

B.公元前138年,张骞出使西域——西汉与匈奴建立了和平友好的关系

C.西域葡萄、石榴等传入内地——西域物产的引进是丝绸之路开通的最大成果

D.公元前60年,西汉设置西域都护——标志着今新疆地区正式归属中央政府管辖

20.东汉末年,名医张仲景"治未病"理论,华佗模仿虎、鹿、熊、猿、鸟五种动物活动姿态创编出“五禽戏”。这反映出他们主张

A.预防疾病,强身健体 B.诊断疾病,望闻问切

C.针灸疗法,辨证施治 D.药食同源,用药简易

21.三国时代,群雄并起,涌现出许多风云人物。以下历史人物与历史事迹对应正确的是

A.曹操―建立魏国 B.孙权—派卫温到夷洲

C.诸葛亮―指挥官渡之战 D.司马懿—灭吴统一全国

22.时空观念是历史核心素养的基本内容。在下面的历史朝代更替示意图中,空格处应填的是( )

A.东汉 B.西晋 C.前秦 D.北魏

23.近期巴以冲突再度爆发,相关话题频繁上热搜,截至目前,巴勒斯坦和以色列仍处于“战争状态”。战争可以改变历史走向,推动历史进程。与下图相关的古代著名战役的交战双方是( )

草木皆兵

A.东吴和西晋 B.东吴和曹魏 C.东晋和北魏 D.东晋和前秦

24.历史图片的解读是学习历史的重要能力,下列图片突出反映的历史现象是

A.北方统一

B.民族交融

C.中外交流

D.文化昌盛

25.2023年5月20日,首届“贾思勰农业奖”在“农圣”故里寿光市举行颁奖典礼,让1500年前写出世界上第一部农业百科全书的“农圣”贾思勰,成为了现代农业人热谈的“网红”。该部“农业百科全书”是( )

A.《齐民要术》 B.《本草纲目》

C.《伤寒杂病论》 D.《农政全书》

二、非选择题(26题18分,27题16分,28题16分,共50分)

26.纪录片《何以中国》正在热播,首集聚焦“秦汉”。阅读材料,回答问题。

材料一:秦始皇大事年表(部分)

① 公元前247年 秦庄襄王卒,子嬴政继位。

② 公元前221年 秦将王卉攻入临淄灭齐,天下归于一统。秦王政自号始皇帝。分天下为36郡,废除分封。统一度量衡,统一货币。车同轨,书同文。

③ 公元前214年 命史禄主持开灵渠。令北边筑长城,全长5000余里。

④ 公元前210年 秦始皇死于沙丘平台。

——摘自张之健《帝王将相全传》材料二:汉武帝大事年表(部分)

① 公元前136年(建元五年) 设立五经博士

② 公元前127年(元朔二年) 鼓励诸侯王“推私恩”,将本国土地分给子弟

③ 公元前119年(元狩四年) 在盐铁产区设盐官、铁官,组织盐铁生产销售

④ 公元前118年(元狩五年) 取消郡国铸钱的权利,统一铸五铢钱

⑤ 公元前106年(元封五年) 将全国划分为13个监察区,每区设刺史一人

——摘自张之健《帝王将相全传》(1)根据材料和所学指出秦始皇在对地方行政管理上采取什么措施?“汉武”采用主父偃的什么建议巧妙地削弱诸侯王封国势力?

(2)据材料一和材料二分析,秦始皇和汉武帝为发展经济分别统一铸造了什么货币?

(3)据材料和所学指出,秦始皇和汉武帝派将领共同抵御北方哪一少数民族的进攻?

(4)秦始皇、汉武帝都是我国历史上有所作为的皇帝,请选择其中一位,根据材料结合所学知识,提炼一个合适的观点加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚。)

27.经济活动是人类历史发展的一条主线。阅读下列材料,回答问题。

材料一

图一 图二

(1)依据材料一说明春秋战国时期我国农业生产领域出现了什么新现象?

材料二:沿着这条道路,中国的丝织品以及冶铁、凿井、造纸等技术相继西传,西方的皮毛、汗血马、瓜果以及佛教、魔术、音乐、舞蹈、雕塑等也纷纷东来。这条道路成为东西方经济文化交流的桥梁。

——摘自《中国历史》七年级上册

(2)写出开辟“这条道路”的关键人物?根据材料二,概括这条道路的作用?

材料三:“楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫。

——《史记·货殖列传》

材料四:江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(丰收),则数郡忘饥丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

(3)对比材料三和材料四,概括南朝时期江南地区发生了什么变化?导致这种变化的主要原因是什么?(至少写出三条)

(4)从江南变化原因中,你认为对我们今天经济的发展有何启示?

28.改革是社会发展的必由之路,能使国家富强社会进步。阅读材料,回答问题。

材料一:战国时期,新旧时代交替,为了适应时代的发展及在复杂的斗争中生存下去,各国都在一定的程度上实行变法。商鞅变法的成功,使原来比较落后的秦国一跃成为战国时代最先进的强国,为日后统一六国打下了基础。变法触犯了旧贵族的利益,最后商鞅遭诬陷,起兵反抗,兵败被车裂。但是,由于变法内容顺应了封建制发展的历史趋势,商鞅虽死,“秦法未败”。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

(1)商鞅变法的理论来源于战国时期哪家学派?该家学派的集大成者是哪位思想家?

(2)请写出商鞅变法中最有利于提高秦国军队战斗力的措施。依据材料并结合所学知识归纳商鞅变法的积极意义。

(3)依据材料一指出商鞅虽死,“秦法未败”的原因?

材料二:迁都后,孝文帝下诏改用汉姓,改穿汉服,改说汉话,推行汉族的官制和律令。于是,胡食、胡床、高牧选种等草原文化因子也逐渐融入汉族人民的生活中。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

(4)材料二反映了北魏孝文帝改革的哪些措施?这些措施的实施有何意义?

(5)综合以上材料内容,结合所学知识谈谈你对改革的认识。

试卷第6页,共7页

1.A

【详解】根据所学可知,北京人生活在距今约七十万年至二十万年的北京西南周口店的山洞里,会使用天然火,他们用火烧烤食物、驱赶野兽,照明、防寒,火的使用增强了人们适应自然的能力,这是可以验证的历史遗存,属于第一手资料。最能支持这一结论,故A符合题意;BCD均是第二手资料,故均不符合题意。故选A。

2.D

【详解】结合所学可知,根据题干“浙江余姚”可知,河姆渡原始居民生活在长江流域;根据题干“住干栏式建筑”可知,河姆渡原始居民过着定居生活;根据题干“使用磨制石器”可知,河姆渡人生活在新石器时代;根据题干“人工栽培水稻”可知,河姆渡人已进入农耕时代。①②③④符合题意,D项正确;ABC项不全面,排除ABC项。故选D项。

3.A

【详解】考查点:炎帝和黄帝。解题思路:根据材料中的“黄河流域的部落首领”、“形成日后的华夏族”可知,材料反应的是炎黄部落联盟形成华夏族。根据所学知识可知,距今约四五千年,生活在黄河流域炎帝部落和黄帝部落联合在涿鹿一战中打败蚩尤部落。从此,炎帝、黄帝部落结成联盟,经过长期发展形成日后的华夏族,A正确;夏启、商汤属于中国奴隶制社会时期的王,不属于原始部落时期,B错误;孔子和老子是春秋时期思想家,与材料不符,C错误;刘邦、项羽是秦末农民军领袖,最后刘邦成为封建王朝汉朝的开国国君,与材料不符,D错误。综上故选A。

4.C

【详解】由题干材料“周朝时期,在今天兰陵县内出现了向邑(今向城镇)、次室邑(今兰陵镇)、襄贲国(今长城镇)、柞国(今卞庄镇)等诸侯国。”并结合所学知识可知,这一记载反映西周实行了分封制。为了保证周王朝对地方的控制,稳定政局,扩大统治范围,巩固疆土,西周实行分封制,周天子把土地和平民、奴隶,分给亲属、功臣等,封他们为诸侯。诸侯必须服从周天子的命令,向周天子交纳贡品,平时镇守疆土,战时带兵随从天子作战,C项正确;井田制是中国古代社会的土地国有制度,出现于商朝,到西周时已发展很成熟,题干描述的是政治制度不是经济制度,排除A项;郡县制秦朝开始推行,排除B项;行省制从元朝开始实行,排除D项。故选C项。

5.B

【详解】根据所学知识可知,司母戊鼎、四羊方尊和甲骨文都是商朝时期出现的,故B正确;夏朝时期没有发现甲骨文,故排除A项;西周、春秋时期已经出现了甲骨文,故排除CD项。故选B。

6.A

【详解】根据材料“当时(春秋时期)的大小国家,在名义上都承认周王的共主地位,但周王的实权早已消灭,只有霸主才能左右当时的政局。”这反映了周王室势力大减,春秋时期王室衰微,诸侯争霸,A正确;材料没有体现BCD的内容,排除。故选A。

7.A

【详解】“商鞅相孝公,为秦开帝业”意思是:商鞅担任秦孝公的国相,为秦国开启了帝王之业,说明商鞅变法成效巨大,故A符合题意;秦始皇确立皇帝制度,商鞅变法发生在战国时期,材料没有涉及大国争雄,排除BCD。故选A。

8.D

【详解】根据所学可知,原始社会先后经历了打制石器的旧石器时代和磨制石器的新石器时代。商周时期出现了青铜工具,春秋战国出现铁制工具,故正确排序应为①③④②。故选D项。

9.C

【详解】根据所学可知:图片1是灵渠,图片2是大运河,图片3是都江堰,图片4是三峡大坝。其中,都江堰让成都平原成为沃野,被称为“天府之国”,故C符合题意,ABD均不符合题意。故选C。

10.D

【详解】本题为逆向选择题,根据所学知识可知:韩非是战国末期著名思想家、法家代表人物,尊称韩非子或韩子。他反对空谈仁义,强调以法治国,树立君主的权威,建立中央集权专制统治,D项符合题意,选择D项;老子是道家创始人和主要代表人物,其思想核心是朴素的辩证法,认为世间的事物都有其对立面,对立的双方是可以相互转化的,A项不符合题意,排除A项;孔子的核心思想是仁,他提出“仁者爱人”“己所不欲,勿施于人”,B项不符合题意,排除B项;“兼爱”“非攻”是墨家代表人物墨子的主张,C项不符合题意,排除C项。故选D项。

11.A

【详解】由题干“战国后期儒家的重要代表人物,他曾经两任兰陵令,为兰陵教育文化的发展作出了杰出贡献。”并结合所学可知,题干和图片描述的是荀子。荀子主张实行“礼治”,明确尊卑等级,以维系社会秩序,A项正确;孔子在治国思想上主张以德治国,排除B项;法家思想主张实行法治,排除C项;道家学派的创始人老子主张无为而治,排除D项。故选A项。

12.C

【详解】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。④禅让制,最早始于黄帝时期,③王位世袭制在大禹建立夏朝时期出现,②分封制出现于周王朝时期。①郡县制是秦始皇在地方实施的行政管理制度。所以答案选C。

13.B

【详解】根据所学可知,秦始皇统一中国后,朝廷设立三公,其中,御史大夫起到监察作用;汉武帝时期设立刺史制度,监察地方,②④符合题意,B项正确;太尉掌管军事,丞相掌管行政,排除含①或③的ACD项。故选B项。

14.B

【详解】根据所学可知秦末陈胜、吴广在大泽乡发动起义,起义的主要原因是秦朝的暴政,滥用民力、苛捐杂税、严酷的刑罚等,B项正确;起义爆发的地点在大泽乡,排除A项;是我国历史上第一次农民大起义,排除C项;秦王朝的统治被刘邦领导的起义军推翻,排除D项。故选B项。

15.A

【详解】由题干“民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。”“针对这种状况,汉初统治者实行”并结合所学可知,公元前202年,刘邦建立汉朝,史称西汉。西汉初年,统治者吸取秦亡教训,减轻农民的赋税徭役、兵役和赋税负担,注重农业生产发展。故汉初统治者吸取秦王暴政,采取了休养生息、轻徭薄赋来恢复经济,A项正确;平分土地不是汉初统治者实行的措施,排除B项;推恩令和盐铁官营,统一铸币是汉武帝采取的巩固大一统的措施,排除CD项。故选A项。

16.C

【详解】考查点:罢黜百家独尊儒术

解题思路:根据所学知识可知,为了加强思想控制,汉武帝在思想文化上实行“罢黜百家,独尊儒术”。故汉武帝在“精神”方面采取的措施是独尊儒术。故C正确;刺史制度是政治制度,故排除A项;远征匈奴是军事方面,故排除B项;盐铁专卖是经济角度,故排除D项。故选C。

17.C

【详解】由题干“从其中一座大型墓葬中发现了大量五铢钱”并结合所学可知,为加强朝廷对社会经济的控制,汉武帝把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱,C项正确;秦始皇时期发行的是圆形方孔半两钱,排除A项;五铢钱最早发行在汉武帝时期,排除B项;光武帝是东汉的开国皇帝,与题干无关,排除D项。故选C项。

18.B

【详解】根据所学知识可知,秦统一六国开创了我国历史上首个大一统局面,两汉巩固了大一统局面,年代尺反映的是统一国家的建立与巩固,B项正确;夏、商、周是早期国家与社会变革时期,排除A项;隋唐时期是繁荣与开放的时代,排除C项;魏晋南北朝时期,政权分立,战乱频繁,人口流动,不同民族相互交融,民族关系发展,排除D项。故选B项。

19.D

【详解】结合所学知识可知,公元前60年西汉政府设置西域都护,标志着中央政府对西域地区的正式管辖,这是今新疆地区正式归属中央统辖的开始,D项正确;丝绸之路主要运输丝绸,还有其它商品,表述错误,排除A项;张骞出使西域使西汉与西域建立了和平友好关系,而不是匈奴,排除B项;丝绸之路开通的最大成果是促进了东西方的经济文化交流,排除C项。故选D项。

20.A

【详解】材料中的“治未病"指的是还未发生的疾病,主要体现了对于预防疾病的重视,而根据动物姿态创编的"五禽戏”类似于今天的健身操等强身健体的活动,所以本题正确答案为A选项;

B选项中的望闻问切主要是指中医诊断疾病的四种方式,与题意无关故排除;

C选项,材料中未曾涉及针灸疗法,C选项不符合题意;

D项,药食同源,用药简易主要指病人用药不应该太过复杂,材料中并无此方面的说明,故排除。故本题正确答案为A项。

21.B

【详解】依据所学可知,230年,孙权派将军卫温率船队到达夷洲(今台湾),这是大陆和台湾交流的最早记载,B项正确;220年,曹丕建立魏国,排除A项;官渡之战的交战双方是袁绍和曹操,排除C项;公元280年,西晋武帝司马炎灭吴,结束三国鼎立的分裂局面,重新统一全国,排除D项。故选B项。

22.B

【详解】观察题干示意图并根据所学可知,在三国后期,263年,曹魏灭亡蜀汉,266年,曹魏灭亡,西晋建立,280年,西晋灭亡吴统一全国,317年,西晋灭亡,进入东晋十六国时期,B项正确;东汉推翻的是王莽建立的新朝,排除A项;前秦建立政权是在十六国时期,排除C项;北魏建立政权,统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面,排除D项。故选B项。

23.D

【详解】由题干图片“草木皆兵”并结合所学可知,草木皆兵的成语典故于淝水之战有关。隔着淝水,苻坚远望对岸八公山上的草木,误以为都是晋兵,开始有所畏惧。这一情景被后人描述为草木皆兵。淝水之战的交战双方是东晋和前秦,D项正确;题干描述的是东晋和前秦之间的淝水之战和东吴、北魏无关,排除ABC项。故选D项。

24.B

【详解】依据图片文字“胡人汉服图”、“汉人胡食图”,说明胡人即少数民族可以穿汉人的服饰;汉人也吃上了少数民族的食物。体现了汉族服饰文化对少数民族的影响,体现了少数民族饮食对汉族的影响,民族之间相互影响学习促进了民族交融。B项符合题意;图片中不能体现北方的统一,A项不合题意;图片体现的是中国境内的民族关系的发展,不是中外交往,C项不合题意;图片体现了民族生活习俗的相互影响,不能反映文化昌盛。D项不合题意。由此可知ACD三项不合题意,故选择B。

25.A

【详解】根据所学可知,北魏的贾思勰是我国历史上著名的农学家,贾思勰所著《齐民要术》总结了我国北方劳动人民长期积累的生产经验,介绍了农、林、牧、副、渔业的生产技术和方法;强调农业生产要遵循自然规律,农作物必须因地种植,不误农时,提倡改进生产技术和工具。这是我国现存的第一部完整的农书,是世界农学史上的名著,A项正确;《本草纲目》是李时珍的医药学著作,排除B项;《伤寒杂病论》是张仲景的医学著作,排除C项;《农政全书》是徐光启的农业学著作,排除D项。故选A项。

26.(1)措施:郡县制。

建议:推恩令。

(2)货币:圆形方孔半两钱;五铢钱。

(3)少数民族:匈奴。

(4)观点:杰出历史人物推动社会发展的进程。

论述:秦始皇统一六国,建立了中国历史上第一个统一的中央集权的封建国家,为我国统一的多民族国家的建立和发展奠定了基础。为加强对全国的统治,秦始皇创立了大一统的中央集权制度。秦始皇还通过统一文字、统一货币、统一度量衡、统一车轨,北击匈奴,修筑长城,开发南越等措施进一步巩固了一统政权。

结论:由此可见,杰出历史人物的行为,对历史发展的进程产生了巨大的影响作用。

【详解】(1)措施:根据材料一“秦王政自号始皇帝。分天下为36郡,废除分封。”结和所学可知,秦始皇在地方推行郡县制。

建议:根据材料二“鼓励诸侯王“推私恩”,将本国土地分给子弟”结合所学可知,汉武帝采纳主父偃的建议,实行推恩令,下诏允许诸侯王除以嫡长子继承王位外,可将封地再次分封给其他子弟作为侯国,由皇帝制定封号;武帝又找各种借口削爵、夺地甚至除国,严厉镇压他们的叛乱。

(2)货币:根据所学可知,秦始皇统一货币,以秦国的圆形方孔半两钱作为标准货币,在全国流通。汉武帝时期,把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱。

(3)民族:结合所学可知,秦始皇时期派蒙恬北击匈奴,汉武帝时期派卫青、霍去病反击匈奴。

(4)本题属于开放性试题,任意选择一位人物,根据事迹确定观点,结合具体的事实进行说明,史论结合,言之有理即可作答。如根据秦始皇的贡献拟定观点:杰出历史人物推动社会发展的进程。结合所学秦始皇巩固统治的措施知识论述即可为:秦始皇统一六国,建立了中国历史上第一个统一的中央集权的封建国家,为我国统一的多民族国家的建立和发展奠定了基础。为加强对全国的统治,秦始皇创立了大一统的中央集权制度。秦始皇还通过统一文字、统一货币、统一度量衡、统一车轨,北击匈奴,修筑长城,开发南越等措施进一步巩固了统一政权。由此可见,杰出历史人物的行为,对历史发展的进程产生了巨大的影响作用。

27.(1)新现象:铁器牛耕的广泛应用。

(2)人物:张骞。

作用:成为东西方经济文化交流的桥梁。

(3)变化:江南地区经济发展。

原因:人口南迁带去了大量劳动力和先进技术与设备。江南自然条件比较优越,有利于开发;江南战乱少,社会秩序比较安定。

(4)启示:不断改进生产技术,提高生产效率,制定适当的经济政策等。(言之有理即可)

【详解】(1)新现象:根据材料一图结合所学可知,这一时期在经济领域出现了铁农具和牛耕的使用。

(2)人物:根据材料二“沿着这条道路,中国的丝织品以及冶铁、凿井、造纸等技术相继西传,西方的皮毛、汗血马、瓜果以及佛教、魔术、音乐、舞蹈、雕塑等也纷纷东来”可知这条路是丝绸之路。为了联络大月氏,共同夹击匈奴,公元前138年西汉张骞第一次出使西域,为开通丝绸之路奠定了基础。

作用:根据材料二“这条道路成为东西方经济文化交流的桥梁”可知,丝绸之路成为东西方经济文化交流的桥梁。

(3)变化:根据材料三“楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨”“丝绵布帛之饶,覆衣天下”可知,南朝时期江南地区经济得到发展。

原因:结合所学可知,江南经济的发展的原因是北方人口大量南迁,带来了大量的劳动力和先进的生产工具、技术。其次,江南自然条件比较优越,有利于开发;江南战乱少,社会秩序比较安定等。

(4)启示:本题属于开放性试题,可从不断改革技术、制定适当的经济政策等方面简要说明,言之有理即可。如:不断改进生产技术,提高生产效率,制定适当的经济政策等。

28.(1)学派:法家;思想家:韩非。

(2)措施:奖励军功,对有功者授予爵位兵赏赐土地;意义:使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

(3)原因:变法内容顺应了封建制发展的历史趋势。

(4)措施:改汉姓、穿汉服、说汉话、推行汉族的官制和律令;意义:促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

(5)认识:改革是社会发展的动力。

【详解】(1)学派:由“战国时期,新旧时代交替,为了适应时代的发展及在复杂的斗争中生存下去,各国都在一定的程度上实行变法。”并结合商鞅变法的内容可知,其理论来源于战国时期的法家学派;思想家:结合所学可知,韩非是法家学派的集大成者。

(2)措施:商鞅变法中最有利于提高秦国军队战斗力的措施是军事方面的措施,即:奖励军功,对有功者授予爵位兵赏赐土地。意义:由题干“商鞅变法的成功,使原来比较落后的秦国一跃成为战国时代最先进的强国,为日后统一六国打下了基础。”并结合所学可知,商鞅变法使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

(3)原因:由题干“但是,由于变法内容顺应了封建制发展的历史趋势,商鞅虽死,‘秦法未败’。”可知,商鞅虽死,“秦法未败”的原因是变法内容顺应了封建制发展的历史趋势。

(4)措施:由题干“迁都后,孝文帝下诏改用汉姓,改穿汉服,改说汉话,推行汉族的官制和律令。”可知,材料反映了北魏孝文帝改革的措施有,改汉姓、穿汉服、说汉话、推行汉族的官制和律令;意义:由题干“于是,胡食、胡床、高牧选种等草原文化因子也逐渐融入汉族人民的生活中。”并结合所学可知,北魏孝文帝改革促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

(5)认识:上述材料探究了商鞅变法和北魏孝文帝改革,从其产生的影响可知,改革是社会发展的动力。

答案第8页,共8页

答案第7页,共8页

同课章节目录