2015——2016鲁教版语文八年级上册第四单元课件:第23课《诗词曲五首》(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 2015——2016鲁教版语文八年级上册第四单元课件:第23课《诗词曲五首》(共33张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-09-01 21:49:01 | ||

图片预览

文档简介

课件33张PPT。诗词曲五首 中国是一个诗的国度。诗的历史源远流长,名家辈出,名篇佳作卷帙浩繁,在中华文明中蔚为壮观。今天,我们就来学习诗词曲五首,让我们漫步于古诗苑,接受一次美的洗礼吧!新课引入酬乐天扬州初逢席上见赠刘禹锡巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。

怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。

刘禹锡(772─842),字梦得。唐朝大诗人和文学家。他的诗通俗清新,精炼含蓄,善用比兴手法,多有弦外之音。他以《竹枝词》《杨柳枝词》和《浪淘沙》为名的三组组诗,富有民歌特色,是唐诗中别开生面之作。他的《乌衣巷》《石头城》和《柳枝词》是传世的精品,对后世的诗人和词人很有影响。作者简介吟( ) 柯( )

畔( ) 长( )pànzhǎngkēyín字词注音词句赏析 首联交代了什么?“凄凉地”和“弃置身”表露出诗人怎样的心情?

明确:交代了贬谪地方之凄凉,被贬时间之漫长。表露出诗人无限辛酸和愤懑不平以及痛苦而又孤寂的心情。

颔联在表现手法上有什么特点?运用这种手法有什么作用?

明确:用典(闻笛赋、烂柯人)。“闻笛赋”表达了诗人对死去的友人的悼念之情,“烂柯人”抒发了诗人对岁月流逝、世事变迁的慨叹。 你怎样理解“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”这两句诗?表现了诗人怎样的境界?

理解:沉舟侧畔,千帆竞发,病树前头,万木争春。景色壮丽,一改前面伤感低沉的情调,变为慷慨昂扬的气概。个人的沉沦算不了什么,社会总是要向前发展的,未来肯定会比现在好。现在人们赋予它的新意是新事物必将取代旧事物。

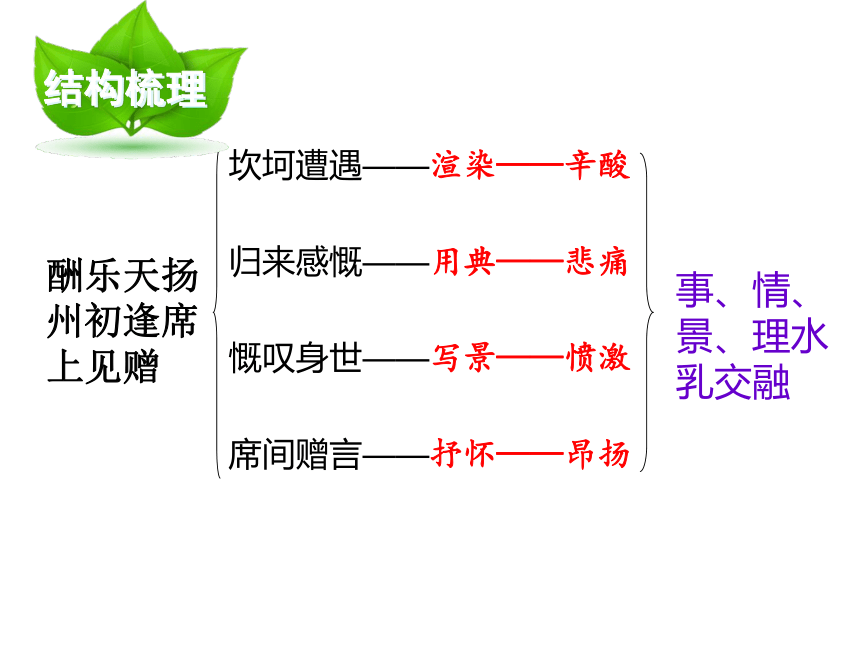

表现了诗人豁达豪迈的胸襟,积极乐观的人生态度。坎坷遭遇——渲染——辛酸

归来感慨——用典——悲痛

慨叹身世——写景——愤激

席间赠言——抒怀——昂扬事、情、景、理水乳交融酬乐天扬州初逢席上见赠结构梳理 赤壁

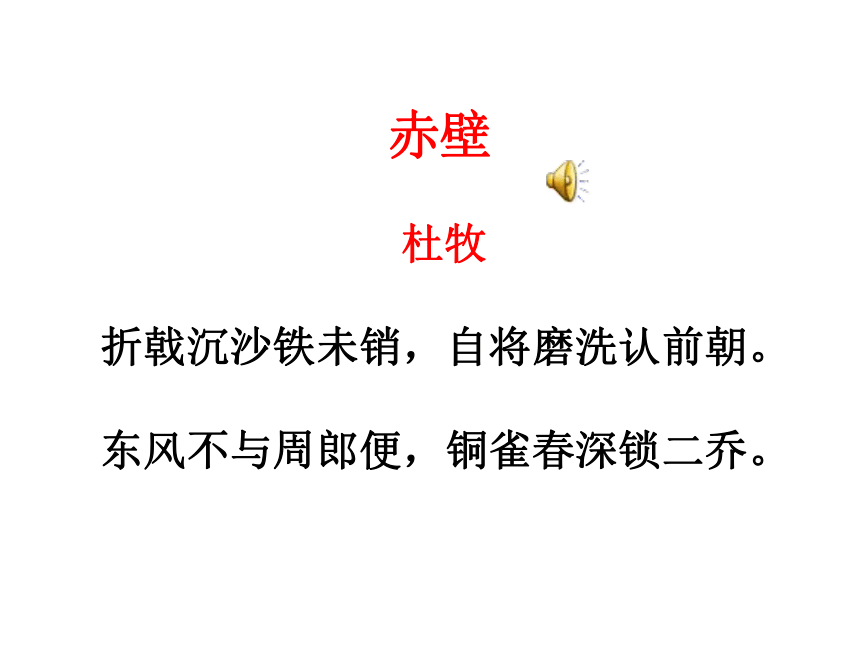

杜牧

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

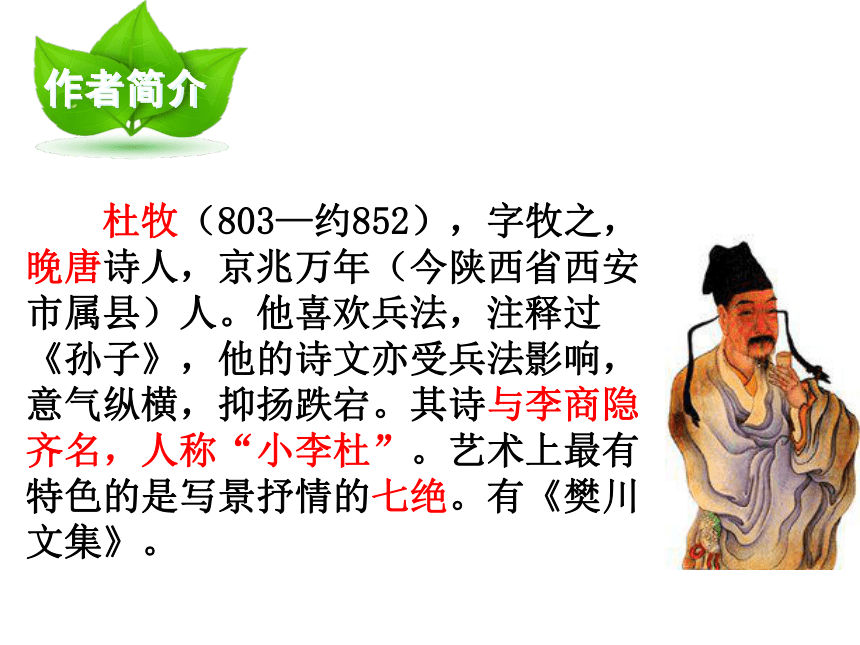

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。 杜牧(803—约852),字牧之,晚唐诗人,京兆万年(今陕西省西安市属县)人。他喜欢兵法,注释过《孙子》,他的诗文亦受兵法影响,意气纵横,抑扬跌宕。其诗与李商隐齐名,人称“小李杜”。艺术上最有特色的是写景抒情的七绝。有《樊川文集》。

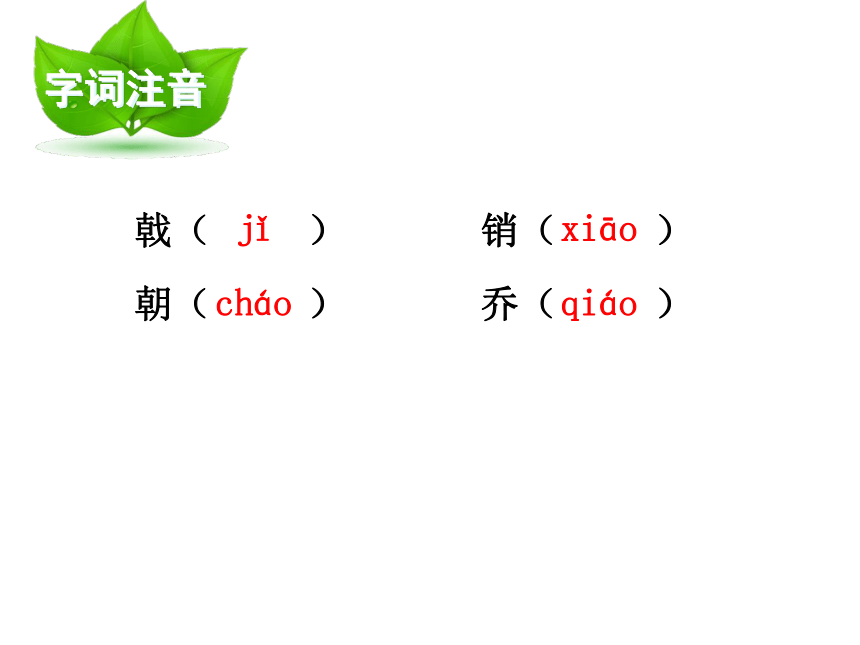

作者简介戟( ) 销( )

朝( ) 乔( )jǐxiāo cháoqiáo字词注音 明确:这一把折戟与古代战争有联系,很自然地引起后文对历史的咏叹,其实是借题发挥。 “赤壁”开头为什么从很不起眼的折戟写起,有何作用?怎样理解一、二句诗?词句赏析 明确:虚写。作者设想与事实相反的结果,认为若不是东风给周瑜方便,胜者就可能是曹操,历史就将要重写。作者借史倾吐胸中的抑郁之气。诗人认为历史上英雄的成功都有某种机遇,只要有机遇,相信自己也定会有所作为,反映出作者抑郁不平的心境。 诗中三、四句是实写还是虚写?这样写的目的是什么?说说这两句诗的深刻含义。前后两联在表达上有什么不同?有什么内在联系?赤壁(咏史诗)前两句——兴感之由

后两句——借题发挥非凡的史实

豪爽的胸襟 总结:这首诗借周瑜和曹操的故事,表现了诗人英雄无用武之地的抑郁不平之气。结构梳理 过零丁洋

文天祥

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。 文天祥(1236——1282) 字宋瑞,又字履善,号文山、浮休道人,吉州庐陵(今江西吉安)人。理宗宝佑四年(1256)举进士第一。恭帝德佑元年(1275),元兵长驱东下,文于家乡起兵抗元。次年,临安被围,任右丞相兼枢密使,奉命往敌营议和,因坚决抗争被拘,后得以脱逃,转战于赣、闽、岭等地,兵败被俘,坚贞不屈,就义于大都(今北京)。能诗,前期受江湖派影响,诗风平庸,后期多表现爱国精神之作,

笔触有力,感情强烈,表现了作者威武不屈的英勇

气概,震憾人心。作者简介 戈( ) 寥( )

絮( ) 惶( )gēliáoxùhuáng字词注音词句赏析首联回顾了诗人怎样的经历? 明确:写了个人和国家的两件大事 :21岁因科举而走入仕途;在国家危急存亡关头,起兵抗元。颔联主要写了什么?明确:国势和身世,抒写了国破家亡的悲哀。“风飘絮”“雨打萍”比喻什么?“风飘絮”国家命运惨淡,危在旦夕“雨打萍” 自己国破家亡,孤苦伶仃比喻 明确:这两句诗采用直抒胸臆的方式,表明诗人以死明志的决心,充分体现了诗人的民族气节,此举笔锋一转,情绪由悲愤转为激昂,由压抑转

为高亢,成为千古名句。怎样理解颈联? 明确:此联上句写忧国的心情,下句写目前不幸被俘的孤独处境。这一联很巧妙地借惶恐滩和零丁洋两个地名,写出了国家形势险恶和自己境况的危苦。请对尾联略作欣赏。过零丁洋(抒怀诗)首联—回顾一生

颔联—国破家亡

颈联

尾联—以死明志——激愤慷慨追忆过去

慨叹眼前深挚沉痛

悲愤忧惧丹心垂史

映照千古 总结:全诗追忆自己抗元的艰辛历程,前六句是铺垫,后两句是主旨,表现了诗人的忧国之痛和愿意以死明志,为国捐躯的豪情壮志。结构梳理 丙辰中秋欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲 欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。 但愿人长久,千里共婵娟。水调歌头 苏轼 (公元1037—1101)字子瞻,号东坡居士,眉山(今四川省眉山县)人。他是北宋时期非常重要的一位文学家,擅长诗、词、散文,为“唐宋八大家”之一,与其父苏洵、弟苏辙,并称“三苏”,其词雄浑豪迈,为宋代“豪放”词派的代表。著有《东坡全集》。

《水调歌头》这首词写于丙辰中秋,此时,词人与弟弟苏辙分别之后,已七年未得团聚。词人面对一轮明月,心潮起伏,于是乘酒兴正酣,挥笔写下了这首名篇。作者简介阙( ) 琼( )

似( ) 阁( )

绮( ) 婵( )què qióng sìgéqǐ chán字词注音词句赏析 明确:此句表达了作者的旷达胸襟,又富有哲理意味,世界上不可能有永远圆满的事情,人有欢聚,也必然有离别,这正如月亮有圆有缺一样,原是自然界规律。 “不应有恨,何事长向别时圆”与“但愿人长久,千里共婵娟”两句各体现了作者的什么感情?“月圆人不圆”的遗憾之情;

“千里共婵娟”的美好祝愿。 赏析“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”一句。结构梳理水调歌头把酒问天 不知何年

欲归又恐 起舞弄影

月照无眠 不应有恨

人有离合 千里婵娟由月感发——求美好生活 感月怅别——表思念情怀 情景交融 理起盎然下阕上阕

1. 表达了对远方亲人的良好祝愿。与此句写明月的诗有异曲同工之妙的诗句还有

。

2.写出与“月”有关的词句。

床前明月光,疑是地上霜。

月出惊山鸟,时鸣春涧中。但愿人长久,千里共婵娟海上生明月,天涯共此时拓展延伸山坡羊 潼关怀古

张养浩

峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。望西都,意踌躇。伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。兴,百姓苦;亡,百姓苦。

张养浩(1270--1329),元代诗人、散曲作家。字希孟,号云庄,济南(今属山东)人。曾任监察御史,因批评时政为权贵所忌,免官。后复官至礼部尚书,参议中书省事。辞职归隐,屡召不赴。天历二年关中大旱,出任陕西行台中丞,办理赈灾,以积劳病卒。

其散曲多描写弃官后田园隐逸生活,对官场黑暗流露不满。又能诗,有《云庄休居自适小乐府》、《云庄类稿》。他的作品题材广泛,风格清逸而豪放。作者简介峦( ) 踌( )

躇( ) 阙( )luánchóuchúquè

字词注音词句赏析 明确:一个朝代兴起了必定大兴土木,修建豪华的宫殿,从而给老百姓带来巨大的灾难;一个朝代灭亡了,在战争中遭殃的也是老百姓。这两句诗点明主旨。揭示无论朝代兴亡,受苦受难的总是老百姓这一尖锐的社会现实。这其实是作者对以往历史所作的概括与评判。“如聚”“如怒”描写了怎样的情景?为什么说“兴,百姓苦;亡,百姓苦”?“聚” 形容潼关在重重山峦之中的景象,赋予静止的峰峦以动感“怒”生动地表现出波涛汹涌澎湃的情态潼关怀古(咏史诗)

凭吊潼关古迹

——峰峦、波涛、宫阙成土抒发深沉感慨

——兴、亡,百姓苦 总结:这首诗表现了作者忧虑国计民生的思想感情。结构梳理1.朗读、背诵、默写这五首诗词曲。

2.完成课后练习。作业 我们在我们的劳动过程中学习思考,劳动的结果,我们认识了世界的奥妙,于是我们就真正来改变生活了。

—— 高尔基

怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。

刘禹锡(772─842),字梦得。唐朝大诗人和文学家。他的诗通俗清新,精炼含蓄,善用比兴手法,多有弦外之音。他以《竹枝词》《杨柳枝词》和《浪淘沙》为名的三组组诗,富有民歌特色,是唐诗中别开生面之作。他的《乌衣巷》《石头城》和《柳枝词》是传世的精品,对后世的诗人和词人很有影响。作者简介吟( ) 柯( )

畔( ) 长( )pànzhǎngkēyín字词注音词句赏析 首联交代了什么?“凄凉地”和“弃置身”表露出诗人怎样的心情?

明确:交代了贬谪地方之凄凉,被贬时间之漫长。表露出诗人无限辛酸和愤懑不平以及痛苦而又孤寂的心情。

颔联在表现手法上有什么特点?运用这种手法有什么作用?

明确:用典(闻笛赋、烂柯人)。“闻笛赋”表达了诗人对死去的友人的悼念之情,“烂柯人”抒发了诗人对岁月流逝、世事变迁的慨叹。 你怎样理解“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”这两句诗?表现了诗人怎样的境界?

理解:沉舟侧畔,千帆竞发,病树前头,万木争春。景色壮丽,一改前面伤感低沉的情调,变为慷慨昂扬的气概。个人的沉沦算不了什么,社会总是要向前发展的,未来肯定会比现在好。现在人们赋予它的新意是新事物必将取代旧事物。

表现了诗人豁达豪迈的胸襟,积极乐观的人生态度。坎坷遭遇——渲染——辛酸

归来感慨——用典——悲痛

慨叹身世——写景——愤激

席间赠言——抒怀——昂扬事、情、景、理水乳交融酬乐天扬州初逢席上见赠结构梳理 赤壁

杜牧

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。 杜牧(803—约852),字牧之,晚唐诗人,京兆万年(今陕西省西安市属县)人。他喜欢兵法,注释过《孙子》,他的诗文亦受兵法影响,意气纵横,抑扬跌宕。其诗与李商隐齐名,人称“小李杜”。艺术上最有特色的是写景抒情的七绝。有《樊川文集》。

作者简介戟( ) 销( )

朝( ) 乔( )jǐxiāo cháoqiáo字词注音 明确:这一把折戟与古代战争有联系,很自然地引起后文对历史的咏叹,其实是借题发挥。 “赤壁”开头为什么从很不起眼的折戟写起,有何作用?怎样理解一、二句诗?词句赏析 明确:虚写。作者设想与事实相反的结果,认为若不是东风给周瑜方便,胜者就可能是曹操,历史就将要重写。作者借史倾吐胸中的抑郁之气。诗人认为历史上英雄的成功都有某种机遇,只要有机遇,相信自己也定会有所作为,反映出作者抑郁不平的心境。 诗中三、四句是实写还是虚写?这样写的目的是什么?说说这两句诗的深刻含义。前后两联在表达上有什么不同?有什么内在联系?赤壁(咏史诗)前两句——兴感之由

后两句——借题发挥非凡的史实

豪爽的胸襟 总结:这首诗借周瑜和曹操的故事,表现了诗人英雄无用武之地的抑郁不平之气。结构梳理 过零丁洋

文天祥

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。 文天祥(1236——1282) 字宋瑞,又字履善,号文山、浮休道人,吉州庐陵(今江西吉安)人。理宗宝佑四年(1256)举进士第一。恭帝德佑元年(1275),元兵长驱东下,文于家乡起兵抗元。次年,临安被围,任右丞相兼枢密使,奉命往敌营议和,因坚决抗争被拘,后得以脱逃,转战于赣、闽、岭等地,兵败被俘,坚贞不屈,就义于大都(今北京)。能诗,前期受江湖派影响,诗风平庸,后期多表现爱国精神之作,

笔触有力,感情强烈,表现了作者威武不屈的英勇

气概,震憾人心。作者简介 戈( ) 寥( )

絮( ) 惶( )gēliáoxùhuáng字词注音词句赏析首联回顾了诗人怎样的经历? 明确:写了个人和国家的两件大事 :21岁因科举而走入仕途;在国家危急存亡关头,起兵抗元。颔联主要写了什么?明确:国势和身世,抒写了国破家亡的悲哀。“风飘絮”“雨打萍”比喻什么?“风飘絮”国家命运惨淡,危在旦夕“雨打萍” 自己国破家亡,孤苦伶仃比喻 明确:这两句诗采用直抒胸臆的方式,表明诗人以死明志的决心,充分体现了诗人的民族气节,此举笔锋一转,情绪由悲愤转为激昂,由压抑转

为高亢,成为千古名句。怎样理解颈联? 明确:此联上句写忧国的心情,下句写目前不幸被俘的孤独处境。这一联很巧妙地借惶恐滩和零丁洋两个地名,写出了国家形势险恶和自己境况的危苦。请对尾联略作欣赏。过零丁洋(抒怀诗)首联—回顾一生

颔联—国破家亡

颈联

尾联—以死明志——激愤慷慨追忆过去

慨叹眼前深挚沉痛

悲愤忧惧丹心垂史

映照千古 总结:全诗追忆自己抗元的艰辛历程,前六句是铺垫,后两句是主旨,表现了诗人的忧国之痛和愿意以死明志,为国捐躯的豪情壮志。结构梳理 丙辰中秋欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲 欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。 但愿人长久,千里共婵娟。水调歌头 苏轼 (公元1037—1101)字子瞻,号东坡居士,眉山(今四川省眉山县)人。他是北宋时期非常重要的一位文学家,擅长诗、词、散文,为“唐宋八大家”之一,与其父苏洵、弟苏辙,并称“三苏”,其词雄浑豪迈,为宋代“豪放”词派的代表。著有《东坡全集》。

《水调歌头》这首词写于丙辰中秋,此时,词人与弟弟苏辙分别之后,已七年未得团聚。词人面对一轮明月,心潮起伏,于是乘酒兴正酣,挥笔写下了这首名篇。作者简介阙( ) 琼( )

似( ) 阁( )

绮( ) 婵( )què qióng sìgéqǐ chán字词注音词句赏析 明确:此句表达了作者的旷达胸襟,又富有哲理意味,世界上不可能有永远圆满的事情,人有欢聚,也必然有离别,这正如月亮有圆有缺一样,原是自然界规律。 “不应有恨,何事长向别时圆”与“但愿人长久,千里共婵娟”两句各体现了作者的什么感情?“月圆人不圆”的遗憾之情;

“千里共婵娟”的美好祝愿。 赏析“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”一句。结构梳理水调歌头把酒问天 不知何年

欲归又恐 起舞弄影

月照无眠 不应有恨

人有离合 千里婵娟由月感发——求美好生活 感月怅别——表思念情怀 情景交融 理起盎然下阕上阕

1. 表达了对远方亲人的良好祝愿。与此句写明月的诗有异曲同工之妙的诗句还有

。

2.写出与“月”有关的词句。

床前明月光,疑是地上霜。

月出惊山鸟,时鸣春涧中。但愿人长久,千里共婵娟海上生明月,天涯共此时拓展延伸山坡羊 潼关怀古

张养浩

峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。望西都,意踌躇。伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。兴,百姓苦;亡,百姓苦。

张养浩(1270--1329),元代诗人、散曲作家。字希孟,号云庄,济南(今属山东)人。曾任监察御史,因批评时政为权贵所忌,免官。后复官至礼部尚书,参议中书省事。辞职归隐,屡召不赴。天历二年关中大旱,出任陕西行台中丞,办理赈灾,以积劳病卒。

其散曲多描写弃官后田园隐逸生活,对官场黑暗流露不满。又能诗,有《云庄休居自适小乐府》、《云庄类稿》。他的作品题材广泛,风格清逸而豪放。作者简介峦( ) 踌( )

躇( ) 阙( )luánchóuchúquè

字词注音词句赏析 明确:一个朝代兴起了必定大兴土木,修建豪华的宫殿,从而给老百姓带来巨大的灾难;一个朝代灭亡了,在战争中遭殃的也是老百姓。这两句诗点明主旨。揭示无论朝代兴亡,受苦受难的总是老百姓这一尖锐的社会现实。这其实是作者对以往历史所作的概括与评判。“如聚”“如怒”描写了怎样的情景?为什么说“兴,百姓苦;亡,百姓苦”?“聚” 形容潼关在重重山峦之中的景象,赋予静止的峰峦以动感“怒”生动地表现出波涛汹涌澎湃的情态潼关怀古(咏史诗)

凭吊潼关古迹

——峰峦、波涛、宫阙成土抒发深沉感慨

——兴、亡,百姓苦 总结:这首诗表现了作者忧虑国计民生的思想感情。结构梳理1.朗读、背诵、默写这五首诗词曲。

2.完成课后练习。作业 我们在我们的劳动过程中学习思考,劳动的结果,我们认识了世界的奥妙,于是我们就真正来改变生活了。

—— 高尔基

同课章节目录

- 第一单元

- 1 云南的歌会

- 2 端午的鸭蛋

- 3 吆喝

- 4 春酒

- 5 俗世奇人

- 6 绝唱

- 第二单元

- 7 雪

- 8 雷电颂

- 9 短文两篇

- 10 心田上的百合花开

- 11 海燕

- 12 组歌

- 第三单元

- 13 事物的正确答案不止一个

- 14 应有格物致知精神

- 15 谈读书

- 16 不求甚解

- 17 怀疑与学问

- 18 中国人失掉自信力了吗

- 第四单元

- 19 与朱元思书

- 20 五柳先生传

- 21 马说

- 22 送东阳马生序

- 23 诗词曲五首

- 第五单元

- 24 小石潭记

- 25 岳阳楼记

- 26 醉翁亭记

- 27 满井游记

- 28 诗五首

- 课外古诗词背诵

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子·咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子·登京口北固亭有怀

- 名著导读

- 海底两万里

- 名人传