2024届高考语文复习:与阅读关联的读写性作文审题(以合肥一模、安静一下不被打扰、这就是中国为例)课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024届高考语文复习:与阅读关联的读写性作文审题(以合肥一模、安静一下不被打扰、这就是中国为例)课件(共21张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 34.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-03-10 15:07:40 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

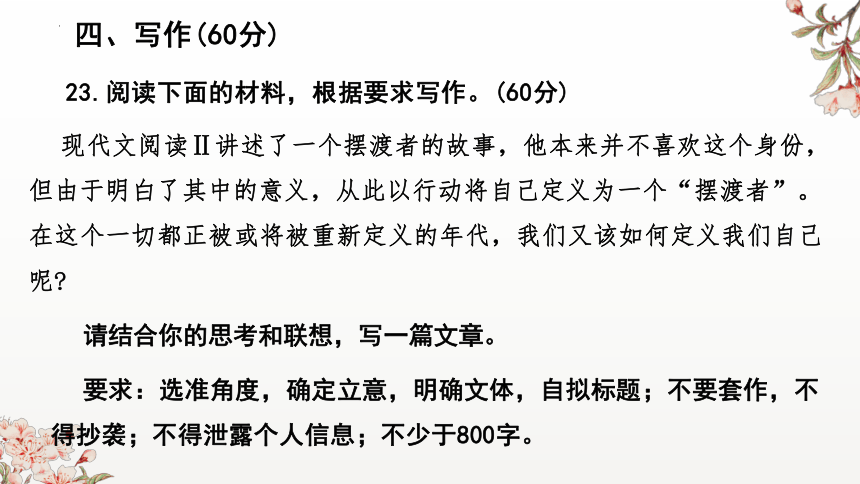

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

现代文阅读Ⅱ讲述了一个摆渡者的故事,他本来并不喜欢这个身份,但由于明白了其中的意义,从此以行动将自己定义为一个“摆渡者”。在这个一切都正被或将被重新定义的年代,我们又该如何定义我们自己呢

请结合你的思考和联想,写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

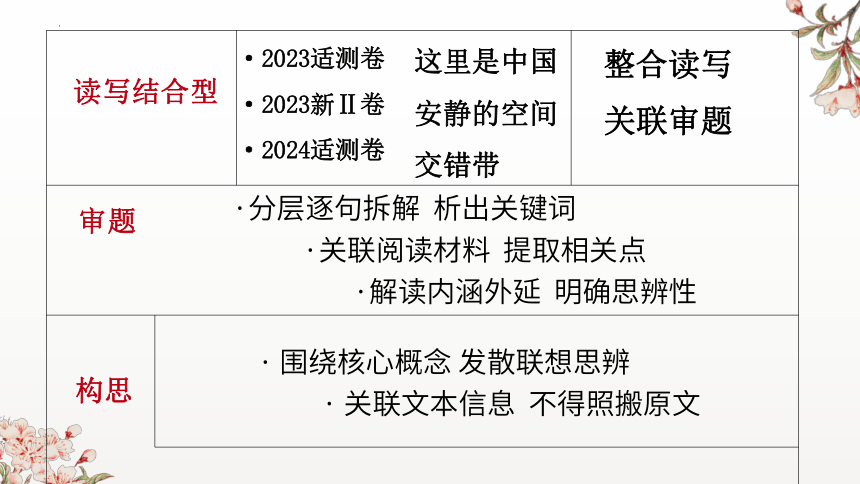

读写结合型 ·2023适测卷·2023新Ⅱ卷 ·2024适测卷 这里是中国安静的空间交错带 整合读写

关联审题

·分层逐句拆解 析出关键词 ·关联阅读材料 提取相关点 ·解读内涵外延 明确思辨性

构思 · 围绕核心概念 发散联想思辨 · 关联文本信息 不得照搬原文

审题

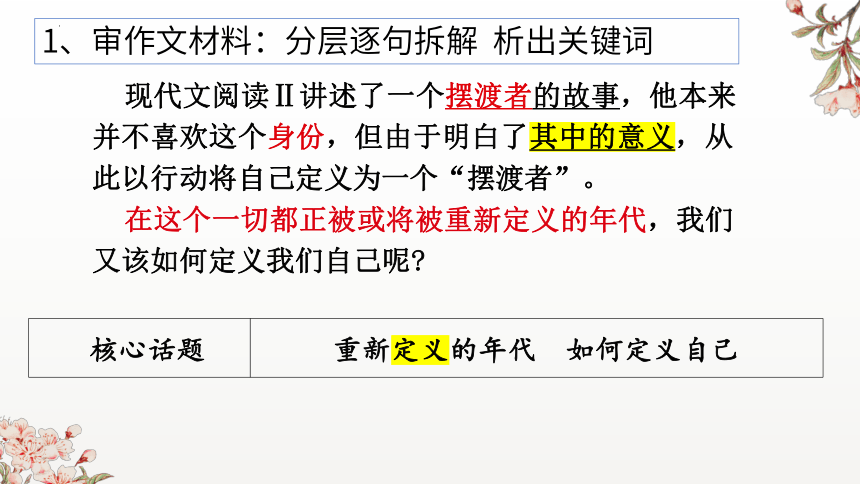

现代文阅读Ⅱ讲述了一个摆渡者的故事,他本来并不喜欢这个身份,但由于明白了其中的意义,从此以行动将自己定义为一个“摆渡者”。

在这个一切都正被或将被重新定义的年代,我们又该如何定义我们自己呢

1、审作文材料:分层逐句拆解 析出关键词

核心话题 重新定义的年代 如何定义自己

2.审关联材料:关联阅读材料 提取相关点

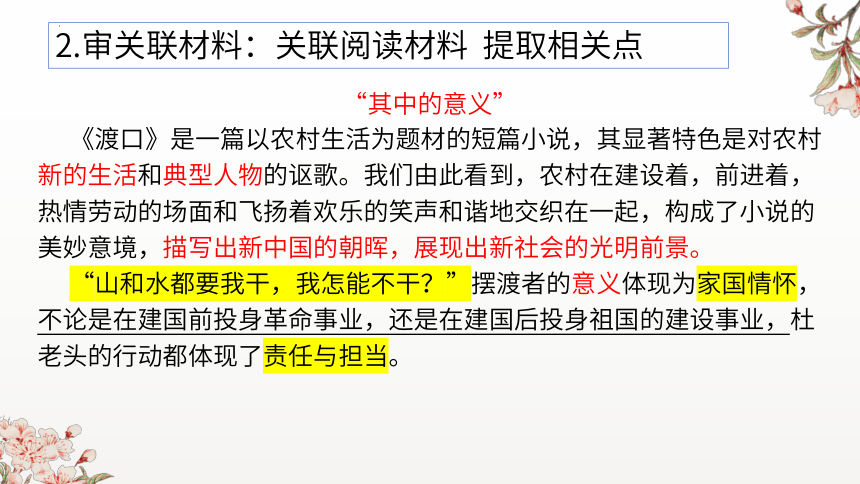

“其中的意义”

《渡口》是一篇以农村生活为题材的短篇小说,其显著特色是对农村新的生活和典型人物的讴歌。我们由此看到,农村在建设着,前进着,热情劳动的场面和飞扬着欢乐的笑声和谐地交织在一起,构成了小说的美妙意境,描写出新中国的朝晖,展现出新社会的光明前景。

“山和水都要我干,我怎能不干?”摆渡者的意义体现为家国情怀,不论是在建国前投身革命事业,还是在建国后投身祖国的建设事业,杜老头的行动都体现了责任与担当。

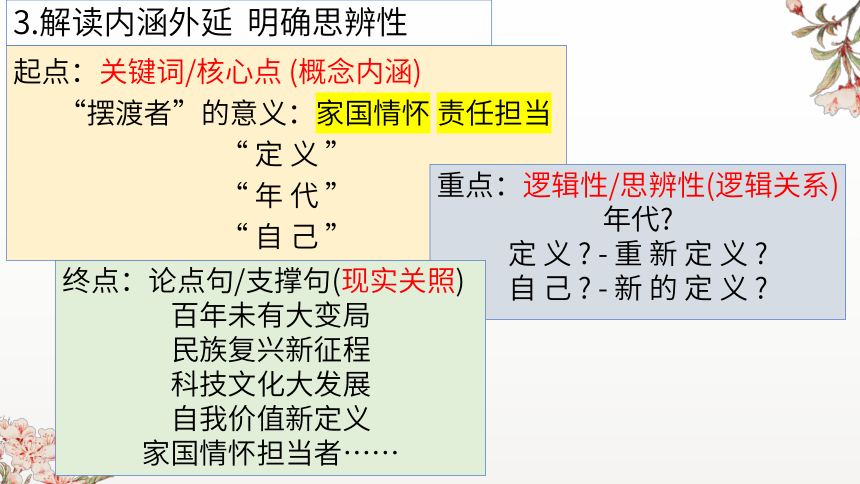

3.解读内涵外延 明确思辨性

起点:关键词/核心点 (概念内涵)

“摆渡者”的意义:家国情怀 责任担当

“ 定 义 ”

“ 年 代 ”

“ 自 己 ”

重点:逻辑性/思辨性(逻辑关系)

年代

定 义 - 重 新 定 义

自 己 - 新 的 定 义

终点:论点句/支撑句(现实关照)

百年未有大变局

民族复兴新征程

科技文化大发展

自我价值新定义

家国情怀担当者……

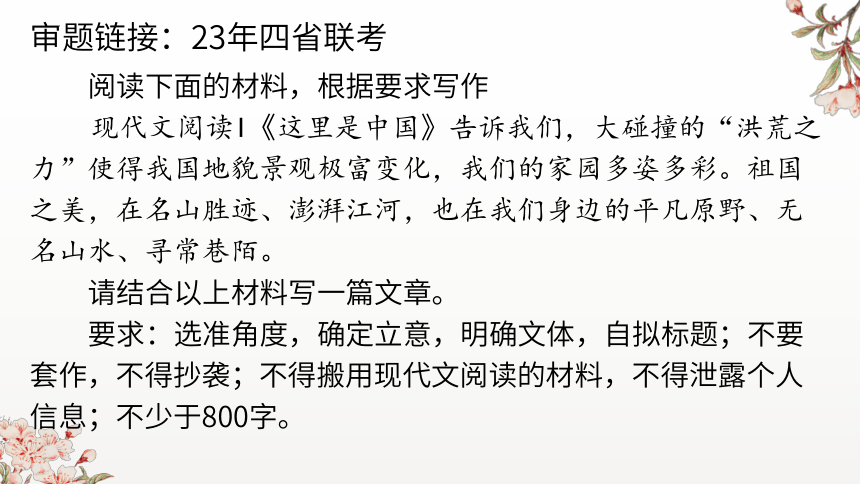

审题链接:23年四省联考

阅读下面的材料,根据要求写作

现代文阅读I《这里是中国》告诉我们,大碰撞的“洪荒之力”使得我国地貌景观极富变化,我们的家园多姿多彩。祖国之美,在名山胜迹、澎湃江河,也在我们身边的平凡原野、无名山水、寻常巷陌。

请结合以上材料写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得搬用现代文阅读的材料,不得泄露个人信息;不少于800字。

1、审作文材料:分层逐句拆解 析出关键词

核心话题 祖国之美

现代文阅读I《这里是中国》告诉我们,大碰撞的“洪荒之力”使得我国地貌景观极富变化,我们的家园多姿多彩。祖国之美,在名山胜迹、澎湃江河,也在我们身边的平凡原野、无名山水、寻常巷陌。

2.审关联材料:关联阅读材料 提取相关点

《这里是中国》一文有较强的科学性,理性地说明了祖国山河之所以壮丽的根源。

“大碰撞”是自然中存在的客观因素,由此产生了极富变化的地貌景观、多姿多彩的家园。“地貌景观”指向中国的地理特点——幅员辽阔、景观丰富,而作文材料后半句“多姿多彩的家园”指向中国的人文特点——历史悠久、民族众多、文化多元。

两则材料包含了祖国之美的两个方面。

3.解读内涵外延 明确思辨性

起点:关键词/核心点 (概念内涵)祖国之美

地貌 景观 家园

名山胜迹、澎湃江河

平凡原野、无名山水、寻常巷陌… · · ·

重点:逻辑性/思辨性(逻辑关系)美的发现:自然之美 人文之美

美的创造:自然之力 人为之力

终点:论点句/支撑句(现实关照)家国情怀

· 发现(感性·体验):壮丽之美/寻常之美

自然之美/文化之美

· 创造(理性·认知):自然的创造前人的创造青春的创造

【23年新课标Ⅱ卷】阅读下面的材料,根据要求写作。

本试卷语言文字运用II提到的“安静一下不被打扰”的想法,在当代青少年中也不鲜见。青少年在学习、生活中,有时希望有一个自己的空间,放松,沉淀,成长。

请结合以上材料写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

【语言文字运用2】“耳机一戴,谁也不爱”。周围的世界有时太嘈杂了,但想安静一下不被打扰也很容易, ①你只需要一副耳机 。

【23年新课标Ⅱ卷】阅读下面的材料,根据要求写作。

本试卷语言文字运用II提到的“安静一下不被打扰”的想法,在当代青少年中也不鲜见。青少年在学习、生活中,有时希望有一个自己的空间,放松,沉淀,成长。

请结合以上材料写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

【语言文字运用2】“耳机一戴,谁也不爱”。周围的世界有时太嘈杂了,但想安静一下不被打扰也很容易, ①你只需要一副耳机 。

1、审作文材料:分层逐句拆解 析出关键词

核心话题 安静→成长

2.审关联材料:关联阅读材料 提取相关点

语用题材料中提到“周围的世界有时太嘈杂了”其实是指当下的社会背景。“想安静一下不被打扰”的范围也从大部分缩小到“当代青少年”。所以在行文过程中要注意社会环境的描述,注意“青少年”身份。

3.解读内涵外延 明确思辨性

起点:关键词/核心点 (概念内涵)

安静 、空间、放松,沉淀、成长

其中安静、放松,沉淀、成长是一个过程

希望有一个自己的空间 可以是指物理的,比如自己的居室,自己的书房,更重要的是有自己的精神空间,有自己的理想与追求,有自己的想象甚至幻想,有对自己的未来人生的“设计”。这个“自己的”是隐秘的,独特的,“不被打扰”的。“

放松 获得精神的释放和宁静

沉淀 思考,是反思,是逐渐形成自己的人生观、价值观、世界观

成长 朝着理想前行,朝着目标奋进,成为理想的自己,成就自己的理想。当然,“自己的理想”与“理想的自己”也是与国家、民族甚至全人类的命运紧密相连的。

重点:逻辑性/思辨性(逻辑关系)

基础:人处于“安静”,没有喧嚣打扰,进入“放松”状态;

突破:人有了松弛感,进而得到心灵“沉淀”;

结果:松加上沉淀,有利于青年的“成长”。

终点:论点句/支撑句(现实关照)

条件:青年需要空间,避免世俗名利的打扰。

目的:在安静中放松、沉淀、成长。

高中语文统编教材必修(上)第七单元“静”

《故都的秋》细腻刻画了故都的秋“清、静、悲凉”的特点,表现了“我”独处时独特的审美旨趣。《荷塘月色》写出了月下荷塘的朦胧幽静之美,描绘了“我”理想中的“另一个空间”。史铁生的《我与地坛(节选)》将在地坛中与景物对话,含有“我”的自诉、自传与自省。《赤壁赋》运用主客问答的形式,记录了赤壁水月变与不变、逝与不逝的自然规律,表现了“我”广阔生命里豁达的人生态度。

四、素材积累

教材衔接

宁静以修身,沉淀以成才

给青春一方栖息地

沉淀自我,奋楫笃行

虚极静笃,厚积薄发

人生静谧处,皓月照万里

静坐时光一隅,沉淀芳华人生

觅一方灵魂的湿地

热闹固不可少,安静别有风味

青春之道,一张一弛

沉淀人生,青春蓄势

沉淀,为青春打底

优秀标题

范文

人“静”其才,为正天下

“安静一下,不被打扰。”“静”之一字,有《大学》云,“静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。”物如此,事犹是,人亦然。夫人之所处,宇宙之大,品类之盛,游目骋怀间,难免眼花缭乱,故静以修身,至虚极,守静笃,慎思之,方能行远自迩,为正天下。

后疫情时代,“内卷”“丧文化”“孔乙己文学”等社会现象,无不折射着新时代的阴影。这片阴影遍布时代的角落,遮掩青年的视野,引起了人心的阵痛。正当如此,青年需要学会与“静”相处,静以修身,净以除杂,与自己做一场心灵的旅行。

以“静”寻“净”,复得返自然。自古以来,便流传着靖节先生不为五斗米折腰,挂冠隐逸的佳话。他寄情山水田园,隐居世外,观依依墟里烟,听鸡鸣桑树颠,结庐人境,遗世独立。诚然,久在樊笼里,我们有太多的身不由己,但陶潜之风,却是吾辈青年当瞻仰学习的范式,寻一朵娇花,聆听花苞绽放的呢喃;拂一缕清风,纵揽盈袖暗香,青年若能弄花香满衣,摒除杂念,方能人“静”其才,行远自迩。

以“静”寻“劲”,独钓寒江雪。“孤独”,人生之常态也,长路漫漫,正如《淮南子》中记载的大禹一般,化为熊,惭而去,最终,一任那自心流漫的大潮淹没自己。却也有人孤舟蓑笠,竹杖芒鞋,于江雪之间独钓,钓起了无声万籁,钓起了与孤独对抗的千帆。青年亦如此,我们哭着降临世界,在独处的哭声中,寻觅泪水的韧劲,在孤独中沉淀,培植精神的沃土,笑着走向永恒。

以“静”寻“竞”,万类霜天竞自由。我们正处于变革的时代,日新月异,百舸争流,AIGC与元宇宙、ChatGPT人工智能、“价格刺客”、数字经济等社会百态,无不加大了我们的精神内耗,在这时代嬗变、阵痛之下,我们更要守住本心,立时代潮头,勇做百年未有之大变局的“弄潮儿”,学会在“静”中理解、接受、思考、进取,厚积薄发;在“静”中体察自我,洞察变化,竞得属于青年自己的一抹生机。

百年新征程,建功新时代。我,我们,穿行在中国的大地上,感受时代跃动的脉搏,寻一方心灵的净土,在“静”中凝望,感受一颗颗跨越时空的心,裹挟生命的力量,终会抵达最近的“诗与远方”。

是故,人“静”其才,且能人尽其才,方能行远自迩,为正天下。

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

现代文阅读Ⅱ讲述了一个摆渡者的故事,他本来并不喜欢这个身份,但由于明白了其中的意义,从此以行动将自己定义为一个“摆渡者”。在这个一切都正被或将被重新定义的年代,我们又该如何定义我们自己呢

请结合你的思考和联想,写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

读写结合型 ·2023适测卷·2023新Ⅱ卷 ·2024适测卷 这里是中国安静的空间交错带 整合读写

关联审题

·分层逐句拆解 析出关键词 ·关联阅读材料 提取相关点 ·解读内涵外延 明确思辨性

构思 · 围绕核心概念 发散联想思辨 · 关联文本信息 不得照搬原文

审题

现代文阅读Ⅱ讲述了一个摆渡者的故事,他本来并不喜欢这个身份,但由于明白了其中的意义,从此以行动将自己定义为一个“摆渡者”。

在这个一切都正被或将被重新定义的年代,我们又该如何定义我们自己呢

1、审作文材料:分层逐句拆解 析出关键词

核心话题 重新定义的年代 如何定义自己

2.审关联材料:关联阅读材料 提取相关点

“其中的意义”

《渡口》是一篇以农村生活为题材的短篇小说,其显著特色是对农村新的生活和典型人物的讴歌。我们由此看到,农村在建设着,前进着,热情劳动的场面和飞扬着欢乐的笑声和谐地交织在一起,构成了小说的美妙意境,描写出新中国的朝晖,展现出新社会的光明前景。

“山和水都要我干,我怎能不干?”摆渡者的意义体现为家国情怀,不论是在建国前投身革命事业,还是在建国后投身祖国的建设事业,杜老头的行动都体现了责任与担当。

3.解读内涵外延 明确思辨性

起点:关键词/核心点 (概念内涵)

“摆渡者”的意义:家国情怀 责任担当

“ 定 义 ”

“ 年 代 ”

“ 自 己 ”

重点:逻辑性/思辨性(逻辑关系)

年代

定 义 - 重 新 定 义

自 己 - 新 的 定 义

终点:论点句/支撑句(现实关照)

百年未有大变局

民族复兴新征程

科技文化大发展

自我价值新定义

家国情怀担当者……

审题链接:23年四省联考

阅读下面的材料,根据要求写作

现代文阅读I《这里是中国》告诉我们,大碰撞的“洪荒之力”使得我国地貌景观极富变化,我们的家园多姿多彩。祖国之美,在名山胜迹、澎湃江河,也在我们身边的平凡原野、无名山水、寻常巷陌。

请结合以上材料写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得搬用现代文阅读的材料,不得泄露个人信息;不少于800字。

1、审作文材料:分层逐句拆解 析出关键词

核心话题 祖国之美

现代文阅读I《这里是中国》告诉我们,大碰撞的“洪荒之力”使得我国地貌景观极富变化,我们的家园多姿多彩。祖国之美,在名山胜迹、澎湃江河,也在我们身边的平凡原野、无名山水、寻常巷陌。

2.审关联材料:关联阅读材料 提取相关点

《这里是中国》一文有较强的科学性,理性地说明了祖国山河之所以壮丽的根源。

“大碰撞”是自然中存在的客观因素,由此产生了极富变化的地貌景观、多姿多彩的家园。“地貌景观”指向中国的地理特点——幅员辽阔、景观丰富,而作文材料后半句“多姿多彩的家园”指向中国的人文特点——历史悠久、民族众多、文化多元。

两则材料包含了祖国之美的两个方面。

3.解读内涵外延 明确思辨性

起点:关键词/核心点 (概念内涵)祖国之美

地貌 景观 家园

名山胜迹、澎湃江河

平凡原野、无名山水、寻常巷陌… · · ·

重点:逻辑性/思辨性(逻辑关系)美的发现:自然之美 人文之美

美的创造:自然之力 人为之力

终点:论点句/支撑句(现实关照)家国情怀

· 发现(感性·体验):壮丽之美/寻常之美

自然之美/文化之美

· 创造(理性·认知):自然的创造前人的创造青春的创造

【23年新课标Ⅱ卷】阅读下面的材料,根据要求写作。

本试卷语言文字运用II提到的“安静一下不被打扰”的想法,在当代青少年中也不鲜见。青少年在学习、生活中,有时希望有一个自己的空间,放松,沉淀,成长。

请结合以上材料写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

【语言文字运用2】“耳机一戴,谁也不爱”。周围的世界有时太嘈杂了,但想安静一下不被打扰也很容易, ①你只需要一副耳机 。

【23年新课标Ⅱ卷】阅读下面的材料,根据要求写作。

本试卷语言文字运用II提到的“安静一下不被打扰”的想法,在当代青少年中也不鲜见。青少年在学习、生活中,有时希望有一个自己的空间,放松,沉淀,成长。

请结合以上材料写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

【语言文字运用2】“耳机一戴,谁也不爱”。周围的世界有时太嘈杂了,但想安静一下不被打扰也很容易, ①你只需要一副耳机 。

1、审作文材料:分层逐句拆解 析出关键词

核心话题 安静→成长

2.审关联材料:关联阅读材料 提取相关点

语用题材料中提到“周围的世界有时太嘈杂了”其实是指当下的社会背景。“想安静一下不被打扰”的范围也从大部分缩小到“当代青少年”。所以在行文过程中要注意社会环境的描述,注意“青少年”身份。

3.解读内涵外延 明确思辨性

起点:关键词/核心点 (概念内涵)

安静 、空间、放松,沉淀、成长

其中安静、放松,沉淀、成长是一个过程

希望有一个自己的空间 可以是指物理的,比如自己的居室,自己的书房,更重要的是有自己的精神空间,有自己的理想与追求,有自己的想象甚至幻想,有对自己的未来人生的“设计”。这个“自己的”是隐秘的,独特的,“不被打扰”的。“

放松 获得精神的释放和宁静

沉淀 思考,是反思,是逐渐形成自己的人生观、价值观、世界观

成长 朝着理想前行,朝着目标奋进,成为理想的自己,成就自己的理想。当然,“自己的理想”与“理想的自己”也是与国家、民族甚至全人类的命运紧密相连的。

重点:逻辑性/思辨性(逻辑关系)

基础:人处于“安静”,没有喧嚣打扰,进入“放松”状态;

突破:人有了松弛感,进而得到心灵“沉淀”;

结果:松加上沉淀,有利于青年的“成长”。

终点:论点句/支撑句(现实关照)

条件:青年需要空间,避免世俗名利的打扰。

目的:在安静中放松、沉淀、成长。

高中语文统编教材必修(上)第七单元“静”

《故都的秋》细腻刻画了故都的秋“清、静、悲凉”的特点,表现了“我”独处时独特的审美旨趣。《荷塘月色》写出了月下荷塘的朦胧幽静之美,描绘了“我”理想中的“另一个空间”。史铁生的《我与地坛(节选)》将在地坛中与景物对话,含有“我”的自诉、自传与自省。《赤壁赋》运用主客问答的形式,记录了赤壁水月变与不变、逝与不逝的自然规律,表现了“我”广阔生命里豁达的人生态度。

四、素材积累

教材衔接

宁静以修身,沉淀以成才

给青春一方栖息地

沉淀自我,奋楫笃行

虚极静笃,厚积薄发

人生静谧处,皓月照万里

静坐时光一隅,沉淀芳华人生

觅一方灵魂的湿地

热闹固不可少,安静别有风味

青春之道,一张一弛

沉淀人生,青春蓄势

沉淀,为青春打底

优秀标题

范文

人“静”其才,为正天下

“安静一下,不被打扰。”“静”之一字,有《大学》云,“静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。”物如此,事犹是,人亦然。夫人之所处,宇宙之大,品类之盛,游目骋怀间,难免眼花缭乱,故静以修身,至虚极,守静笃,慎思之,方能行远自迩,为正天下。

后疫情时代,“内卷”“丧文化”“孔乙己文学”等社会现象,无不折射着新时代的阴影。这片阴影遍布时代的角落,遮掩青年的视野,引起了人心的阵痛。正当如此,青年需要学会与“静”相处,静以修身,净以除杂,与自己做一场心灵的旅行。

以“静”寻“净”,复得返自然。自古以来,便流传着靖节先生不为五斗米折腰,挂冠隐逸的佳话。他寄情山水田园,隐居世外,观依依墟里烟,听鸡鸣桑树颠,结庐人境,遗世独立。诚然,久在樊笼里,我们有太多的身不由己,但陶潜之风,却是吾辈青年当瞻仰学习的范式,寻一朵娇花,聆听花苞绽放的呢喃;拂一缕清风,纵揽盈袖暗香,青年若能弄花香满衣,摒除杂念,方能人“静”其才,行远自迩。

以“静”寻“劲”,独钓寒江雪。“孤独”,人生之常态也,长路漫漫,正如《淮南子》中记载的大禹一般,化为熊,惭而去,最终,一任那自心流漫的大潮淹没自己。却也有人孤舟蓑笠,竹杖芒鞋,于江雪之间独钓,钓起了无声万籁,钓起了与孤独对抗的千帆。青年亦如此,我们哭着降临世界,在独处的哭声中,寻觅泪水的韧劲,在孤独中沉淀,培植精神的沃土,笑着走向永恒。

以“静”寻“竞”,万类霜天竞自由。我们正处于变革的时代,日新月异,百舸争流,AIGC与元宇宙、ChatGPT人工智能、“价格刺客”、数字经济等社会百态,无不加大了我们的精神内耗,在这时代嬗变、阵痛之下,我们更要守住本心,立时代潮头,勇做百年未有之大变局的“弄潮儿”,学会在“静”中理解、接受、思考、进取,厚积薄发;在“静”中体察自我,洞察变化,竞得属于青年自己的一抹生机。

百年新征程,建功新时代。我,我们,穿行在中国的大地上,感受时代跃动的脉搏,寻一方心灵的净土,在“静”中凝望,感受一颗颗跨越时空的心,裹挟生命的力量,终会抵达最近的“诗与远方”。

是故,人“静”其才,且能人尽其才,方能行远自迩,为正天下。

同课章节目录