人教版生物必修2阶段质量检测(5) 生物的进化(含解析)

文档属性

| 名称 | 人教版生物必修2阶段质量检测(5) 生物的进化(含解析) |  | |

| 格式 | DOC | ||

| 文件大小 | 959.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-03-10 22:59:33 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

人教版生物必修2阶段质量检测

(五) 生物的进化

一、选择题

1.没有人能亲历生物进化的全过程,科学家们通过各种方法研究生物的进化,下列叙述错误的是( )

A.化石是研究生物进化非常重要的证据

B.比较法是研究生物进化中常采用的办法

C.通过对鸟化石的研究可以推断鸟类可能是由古代爬行类动物进化来的

D.通过对黑猩猩和人类基因图谱的比较可以得出人类是由黑猩猩进化来的

解析:选D 化石是研究生物进化最直接、最重要的证据,A正确;比较法是指根据一定的标准,把彼此有某种联系的事物加以对照,确定它们的相同和不同之处。通过对各个事物特征的比较,可以把握事物之间的内在联系,认识事物的本质。比较法是研究生物进化的基本方法,B正确;赫氏近鸟龙的身体结构既和爬行动物有相似之处,又和鸟类有相似之处,根据以上特征,科学家认为鸟类可能起源于古代的爬行类动物,C正确;黑猩猩与人基因组的差异只有4%,表明人类和黑猩猩的亲缘关系很近,但不能表明人类是由黑猩猩进化来的,人类起源于森林古猿,D错误。

2.下列关于蛋白质、DNA和生物进化证据的叙述中,错误的是( )

A.蛋白质和DNA都是大分子物质,都可以为研究生物进化提供证据

B.蛋白质和DNA都是遗传信息的储存者,所以可以通过比较不同生物的蛋白质和DNA来确定不同生物亲缘关系的远近

C.通过比较蛋白质中的氨基酸差异程度可以得知相关DNA片段中遗传信息的差异程度

D.两种生物的共同祖先生活的年代距今越早,这两种生物的蛋白质和DNA的差异可能就越大

解析:选B 蛋白质和DNA都是大分子物质,都可以反映不同物种的相似程度,A正确;DNA是遗传信息的储存者,其中的遗传信息的差异程度就直接反映了两个物种的亲缘关系远近,B错误;蛋白质是基因表达的结果,所以比较蛋白质的差异可间接得知DNA中遗传信息的差异,C正确;两种生物的共同祖先生活的年代距今越早,这两种生物的蛋白质和DNA产生差异的时间也越长,差异性可能越大,D正确。

3.关于生物的进化,需要运用证据和逻辑来推测。以下有关生物进化证据和结论的说法错误的是( )

A.通过化石可以了解已经绝灭的生物的形态结构特点,推测其行为特点

B.人和鱼的胚胎发育经历了有鳃裂及有尾的阶段,可以用人与鱼有共同祖先来解释

C.比较解剖学发现,不同种类的哺乳动物的前肢在形态上差别很大,说明这些哺乳动物不是由共同祖先进化来的

D.化石证据可作为生物进化的直接证据

解析:选C 通过化石可以了解已经绝灭的生物的形态结构特点,推测其行为特点,A正确;人和鱼的胚胎发育经历了有鳃裂及有尾的阶段,可以用人与鱼有共同祖先来解释,B正确;比较解剖学发现,不同种类的哺乳动物的前肢在形态上差别很大,但有的结构相似,这说明这些哺乳动物是由共同的原始祖先进化来的,C错误;化石证据可作为生物进化的直接证据,D正确。

4.关于生物进化理论发展的叙述,不正确的是( )

A.大多数情况下生物的进化导致生物对环境的相对适应

B.寒武纪生物大爆发支持达尔文进化渐变观点

C.生物进化是通过传代过程中基因频率的变化而实现的

D.中性的分子进化属于既无利也无害的基因突变

解析:选B 达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫作自然选择,达尔文认为,自然选择过程是一个长期的、缓慢的、连续的过程。因为生存斗争不断地进行,因而自然选择也是不断地进行,通过一代代的生存环境的选择作用,物种变异被定向地向着一个方向积累,于是性状逐渐与原来的祖先不同了,这样,新的物种就形成了。因此,大多数情况下生物的进化导致生物对环境的相对适应,A正确;寒武纪生物大爆发不支持达尔文进化渐变观点,B错误;生物为了适应生存环境,会不断地进化,在进化过程中基因也发生了突变,大部分的突变是有害的,而少部分的有利突变就会保留下来,所以生物在不断进化过程中,基因频率也发生着变化,C正确;中性突变是指这种突变对生物体的生存既没有好处,也没有害处,也就是说,对生物的生殖力和生活力没有影响,D正确。

5.某昆虫的a基因是抗药基因,研究人员从农场的某昆虫群体中随机捕捉100只,aa、Aa和AA的个体数分别为16、48、36。在使用农药杀虫的若干年后,再从该农场中随机捕捉100只该昆虫,aa、Aa和AA的个体数分别为64、20、16。下列叙述正确的是( )

A.Aa和Aa相互交配的后代出现AA、Aa和aa三种基因型,这是基因重组的结果

B.A基因频率从60%降至26%,不能说明昆虫发生了进化

C.抗药性昆虫数量逐渐增多是人工选择的结果,人工选择能使基因频率定向改变

D.三种基因型频率均发生了变化,说明昆虫发生了进化

解析:选C Aa和Aa相互交配的后代出现AA、Aa和aa三种基因型,不是基因重组的结果,这是由等位基因分离造成的,A错误;生物进化的实质是种群基因频率发生改变,A基因频率从60%降至26%,说明昆虫发生了进化,B、D错误。

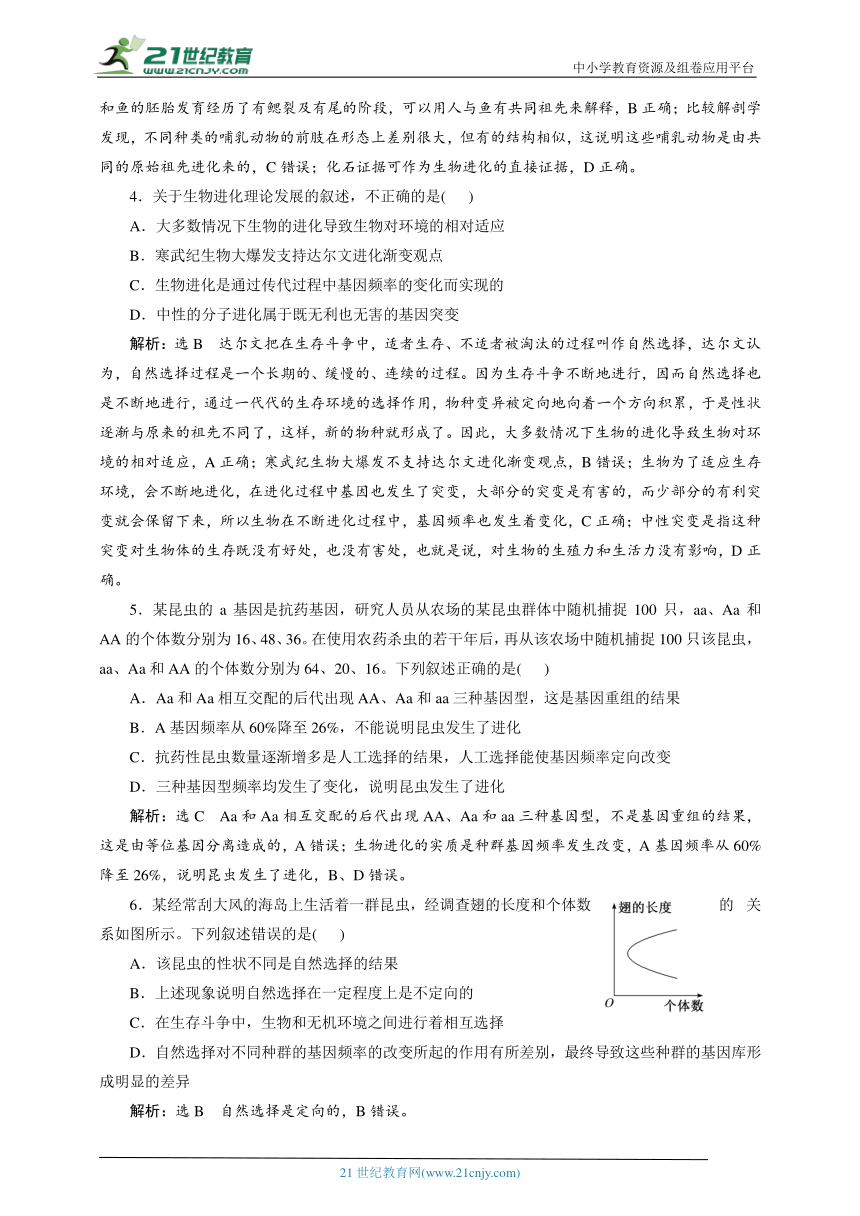

6.某经常刮大风的海岛上生活着一群昆虫,经调查翅的长度和个体数的关系如图所示。下列叙述错误的是( )

A.该昆虫的性状不同是自然选择的结果

B.上述现象说明自然选择在一定程度上是不定向的

C.在生存斗争中,生物和无机环境之间进行着相互选择

D.自然选择对不同种群的基因频率的改变所起的作用有所差别,最终导致这些种群的基因库形成明显的差异

解析:选B 自然选择是定向的,B错误。

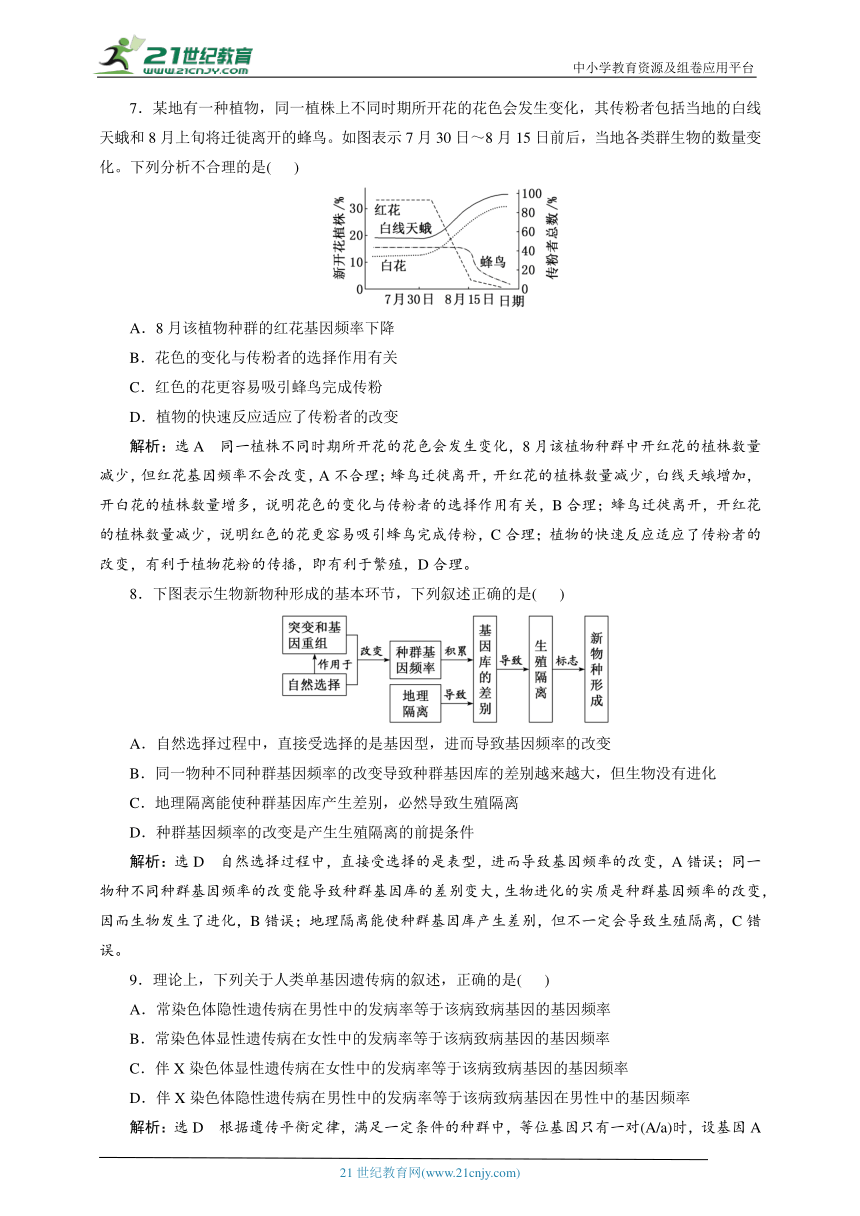

7.某地有一种植物,同一植株上不同时期所开花的花色会发生变化,其传粉者包括当地的白线天蛾和8月上旬将迁徙离开的蜂鸟。如图表示7月30日~8月15日前后,当地各类群生物的数量变化。下列分析不合理的是( )

A.8月该植物种群的红花基因频率下降

B.花色的变化与传粉者的选择作用有关

C.红色的花更容易吸引蜂鸟完成传粉

D.植物的快速反应适应了传粉者的改变

解析:选A 同一植株不同时期所开花的花色会发生变化,8月该植物种群中开红花的植株数量减少,但红花基因频率不会改变,A不合理;蜂鸟迁徙离开,开红花的植株数量减少,白线天蛾增加,开白花的植株数量增多,说明花色的变化与传粉者的选择作用有关,B合理;蜂鸟迁徙离开,开红花的植株数量减少,说明红色的花更容易吸引蜂鸟完成传粉,C合理;植物的快速反应适应了传粉者的改变,有利于植物花粉的传播,即有利于繁殖,D合理。

8.下图表示生物新物种形成的基本环节,下列叙述正确的是( )

A.自然选择过程中,直接受选择的是基因型,进而导致基因频率的改变

B.同一物种不同种群基因频率的改变导致种群基因库的差别越来越大,但生物没有进化

C.地理隔离能使种群基因库产生差别,必然导致生殖隔离

D.种群基因频率的改变是产生生殖隔离的前提条件

解析:选D 自然选择过程中,直接受选择的是表型,进而导致基因频率的改变,A错误;同一物种不同种群基因频率的改变能导致种群基因库的差别变大,生物进化的实质是种群基因频率的改变,因而生物发生了进化,B错误;地理隔离能使种群基因库产生差别,但不一定会导致生殖隔离,C错误。

9.理论上,下列关于人类单基因遗传病的叙述,正确的是( )

A.常染色体隐性遗传病在男性中的发病率等于该病致病基因的基因频率

B.常染色体显性遗传病在女性中的发病率等于该病致病基因的基因频率

C.伴X染色体显性遗传病在女性中的发病率等于该病致病基因的基因频率

D.伴X染色体隐性遗传病在男性中的发病率等于该病致病基因在男性中的基因频率

解析:选D 根据遗传平衡定律,满足一定条件的种群中,等位基因只有一对(A/a)时,设基因A的频率为p,基因a的频率为q,则基因频率p+q=1,AA、Aa、aa的基因型频率分别为p2、2pq、q2。基因频率和基因型频率关系满足(p+q)2=p2+2pq+q2,若致病基因位于常染色体上,发病率与性别无关。常染色体上隐性遗传病的发病率应为aa的基因型频率,即q2,A错误;常染色体上显性遗传病的发病率应为AA和Aa的基因型频率之和,即p2+2pq,B错误;若致病基因位于X染色体上,发病率与性别有关,女性的发病率计算方法与致病基因位于常染色体上的情况相同,伴X染色体显性遗传病女性的发病率为p2+2pq,C错误;因男性只有一条X染色体,故伴X染色体隐性遗传病在男性中的发病率为致病基因在男性中的基因频率,D正确。

10.多重耐药菌是指对临床使用的3类或3类以上抗菌药物同时呈现耐药性的细菌。CR-PA属于多重耐药菌,某三甲医院连续三年统计CR-PA在检出的多重耐药菌中所占的比重,分别是3.4%、5.8%、6.3%。下列相关叙述正确的是( )

A.CR-PA的出现是不同种类抗生素导致其不定向变异的结果

B.CR-PA占比逐年增加可能与某些抗菌药物的使用有关

C.研发并使用针对CR-PA的某种新型抗生素会使CR-PA绝灭

D.为避免新的多重耐药菌出现,人们应停止使用抗生素类药物

解析:选B CR-PA出现的原因可能是细菌群体中由于基因突变等原因出现抗药性变异菌株,在抗菌药物的筛选作用下,耐药菌存活、繁殖的几率大,随着抗菌药物的使用及使用量增大,耐药菌的比例逐渐增大,感染率增加,A错误,B正确;变异是不定向的,因此研发并使用针对CR-PA的某种新型抗生素的情况下仍可能有相应耐药菌存活,C错误;为避免新的多重耐药菌出现,人们应科学合理地使用抗生素类药物,而不是停止使用,D错误。

11.科学家根据两块头骨化石碎片鉴别了一个新的小型鳄鱼物种,它与恐龙生活在同一时期,其体长约61厘米,却长着锋利的牙齿。下列有关叙述不符合现代生物进化理论的是( )

A.恐龙与小型鳄鱼没有亲缘关系,小型鳄鱼的进化与恐龙没有关联

B.突变为小型鳄鱼的进化提供了原材料

C.小型鳄鱼进化的基本单位是生活在一定区域的同种鳄鱼群体

D.自然选择决定了小型鳄鱼的进化方向

解析:选A 恐龙与小型鳄鱼没有直接的亲缘关系,但它们具有共同的祖先,且它们之间的进化是相互影响的,故小型鳄鱼的进化与恐龙有关联;突变和基因重组产生生物进化的原材料,故突变为小型鳄鱼的进化提供了原材料;种群是生物进化的基本单位,小型鳄鱼进化的基本单位是生活在一定区域的同种鳄鱼群体;自然选择决定了小型鳄鱼的进化方向。

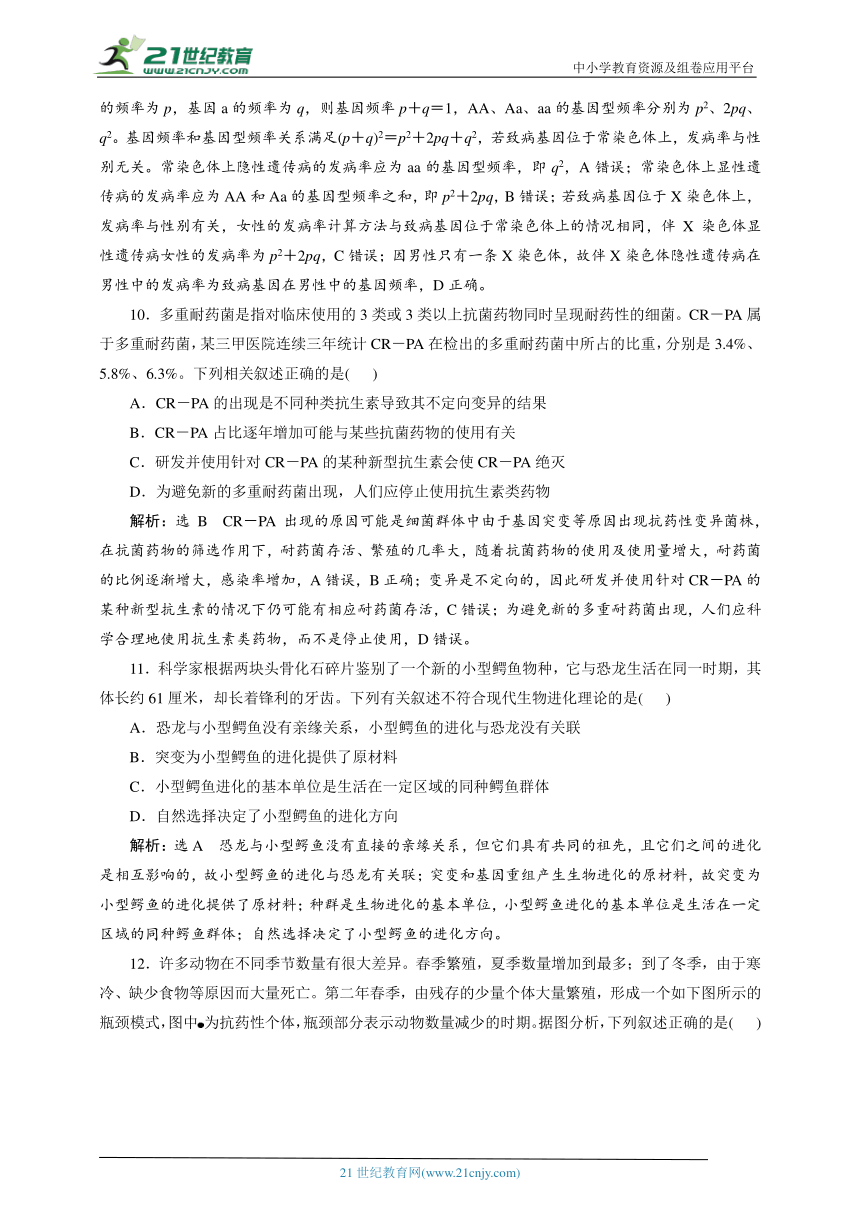

12.许多动物在不同季节数量有很大差异。春季繁殖,夏季数量增加到最多;到了冬季,由于寒冷、缺少食物等原因而大量死亡。第二年春季,由残存的少量个体大量繁殖,形成一个如下图所示的瓶颈模式,图中为抗药性个体,瓶颈部分表示动物数量减少的时期。据图分析,下列叙述正确的是( )

A.突变和基因重组决定了该种群进化的方向

B.在图中所示的三年间,该种群进化形成了新物种

C.在自然越冬无杀虫剂作用时,害虫中敏感性基因频率反而升高,说明变异的有利或有害取决于环境的变化

D.在使用杀虫剂防治害虫时,其抗药性基因频率的增加,是因为有抗药性基因的害虫繁殖能力增强了

解析:选C 突变和基因重组为生物进化提供原材料,不能决定生物进化的方向,A错误;在题图中所示的三年间,该种群的抗药性基因频率发生了改变,说明该种群发生了进化,但不能说明形成了新物种,因为生殖隔离是新物种形成的标志,B错误;分析图示可知,抗药性个体不耐寒冷,敏感性个体耐寒冷,在冬季寒冷环境的选择下,害虫中敏感性基因频率反而升高,说明变异的有利或有害取决于环境的变化,C正确;在使用杀虫剂防治害虫时,其抗药性基因频率的增加,说明含有杀虫剂的环境对害虫的抗药性变异进行了定向选择,D错误。

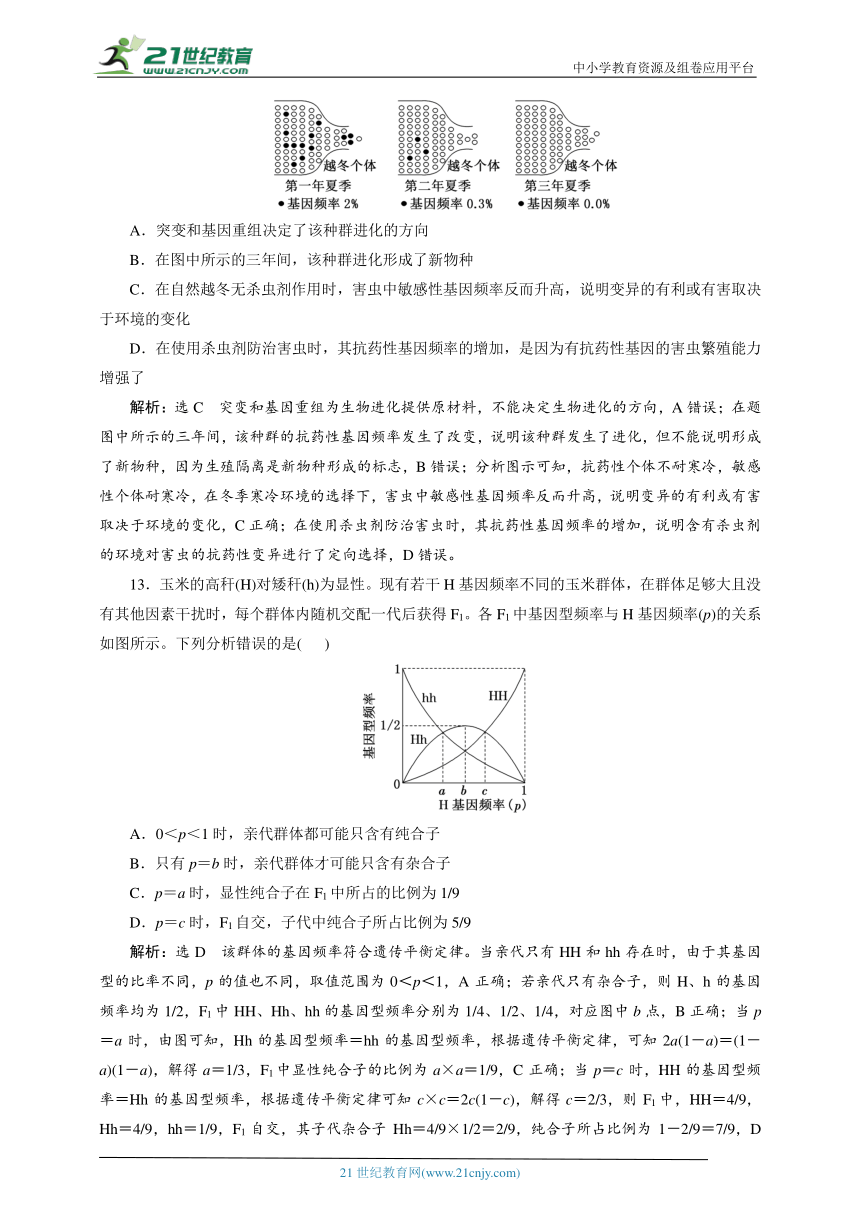

13.玉米的高秆(H)对矮秆(h)为显性。现有若干H基因频率不同的玉米群体,在群体足够大且没有其他因素干扰时,每个群体内随机交配一代后获得F1。各F1中基因型频率与H基因频率(p)的关系如图所示。下列分析错误的是( )

A.0<p<1时,亲代群体都可能只含有纯合子

B.只有p=b时,亲代群体才可能只含有杂合子

C.p=a时,显性纯合子在F1中所占的比例为1/9

D.p=c时,F1自交,子代中纯合子所占比例为5/9

解析:选D 该群体的基因频率符合遗传平衡定律。当亲代只有HH和hh存在时,由于其基因型的比率不同,p的值也不同,取值范围为0<p<1,A正确;若亲代只有杂合子,则H、h的基因频率均为1/2,F1中HH、Hh、hh的基因型频率分别为1/4、1/2、1/4,对应图中b点,B正确;当p=a时,由图可知,Hh的基因型频率=hh的基因型频率,根据遗传平衡定律,可知2a(1-a)=(1-a)(1-a),解得a=1/3,F1中显性纯合子的比例为a×a=1/9,C正确;当p=c时,HH的基因型频率=Hh的基因型频率,根据遗传平衡定律可知c×c=2c(1-c),解得c=2/3,则F1中,HH=4/9,Hh=4/9,hh=1/9,F1自交,其子代杂合子Hh=4/9×1/2=2/9,纯合子所占比例为1-2/9=7/9,D错误。

14.兰花的“地生”或“附生”能使其利用不同的生活环境生存。研究表明,兰花“地生”受AGL12基因控制,使它的根能在地下生长和吸收养分;当缺乏AGL12基因时,兰花则长出气生根,这些气生根发育出一种海绵状的表皮,能在空气中吸收养分并储存水分,致使兰花能在树上或石上附着生长。下列相关叙述错误的是( )

A.AGL12基因缺失为兰花种群的进化提供了原材料

B.是否具有AGL12基因决定了兰花种群的进化方向

C.兰花的生活环境差异较大,有利于新物种的形成

D.兰花“附生”是可遗传变异与环境定向选择的结果

解析:选B AGL12基因缺失属于突变,突变可为兰花种群的进化提供原材料,A正确;自然选择决定兰花种群的进化方向,B错误;兰花的生活环境差异较大,自然选择的结果有利于生物的进化,有利于新物种的形成,C正确;兰花“附生”是可遗传变异(缺少AGL12基因为生物进化提供原材料)与环境定向选择的结果,D正确。

15.物种中的每一个基因都有一段来自其祖先的传承历史,我们能够基于基因的DNA序列比对数据来推断相应物种之间的进化关系。同源基因是具有共同的进化起源,序列结构和功能相似的基因,如图所示。图中祖先物种的基因α发生基因重复后,产生了两个基因,分别是基因α和β,随后这两个基因在序列上会有不同的演变。由共同祖先基因分化而来的基因为直系同源基因;而起源于祖先基因重复事件的那些基因为旁系同源基因。下列说法错误的是( )

A.图中α1和α2为直系同源基因,α1和β1为旁系同源基因

B.基因重复是一种突变,在整个进化过程中是不定向的

C.一般情况下,物种之间基因的DNA序列的相似程度越高,其亲缘关系就越近

D.达尔文的自然选择学说认为研究生物的进化则是研究种群基因组成的变化

解析:选D 由共同祖先基因分化而来的基因为直系同源基因,α1和α2为直系同源基因;起源于祖先基因重复事件的那些基因为旁系同源基因,α1和β1为旁系同源基因,A正确;由题干信息可知,基因重复后基因的序列发生改变,是一种突变,突变是不定向的,B正确;一般情况下,物种之间基因的DNA序列的相似程度越高,其亲缘关系就越近,C正确;达尔文自然选择学说没有对遗传和变异的本质进行合理解释,D错误。

16.下图表示生物多样性的形成过程,下列说法不正确的是( )

A.图中P决定生物进化的方向

B.生物多样性主要包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性

C.图中R表示生殖隔离,它标志新物种的形成

D.若两个动物交配后能产生后代,则它们一定属于同一物种

解析:选D 图中P使有利基因频率上升,不利基因频率下降,表示自然选择,决定生物进化的方向,A正确;生物多样性主要包括遗传(基因)多样性、物种多样性和生态系统多样性,B正确;图中R使种群1和种群2形成了物种1和物种2,则R表示生殖隔离,它是新物种形成的标志,C正确;物种是指在自然状态下可以交配,并产生可育后代的一群生物,如果该后代不可育则不是同一物种,D错误。

17.甲、乙、丙三种稻蝗都是水稻害虫,其形态特征极为相近。对三种稻蝗的DNA碱基序列进行比较发现:乙与丙的亲缘关系最近,甲与乙、丙的亲缘关系较近,三者具有生态分布重叠但彼此存在生殖隔离现象。下列相关分析错误的是( )

A.乙不能与丙杂交产生可育后代

B.种群基因库组成的差异导致三种稻蝗之间产生生殖隔离

C.突变和基因重组均可为甲、丙的进化提供原材料

D.稻田中全部甲、乙和丙组成一个种群

解析:选D 三种稻蝗彼此间存在生殖隔离,杂交后不能产生可育后代,A正确;三种稻蝗种群基因库存在差异,不能进行基因交流,导致三者之间出现生殖隔离,B正确;突变和基因重组可为生物进化提供原材料,C正确;种群是指一定区域的同种生物全部个体的集合,甲、乙、丙属于不同的物种,不能构成一个种群,D错误。

18.(2022·浙江6月选考)由欧洲传入北美的耧斗菜已进化出数十个物种。分布于低海拔潮湿地区的甲物种和高海拔干燥地区的乙物种的花结构和开花期均有显著差异。下列叙述错误的是( )

A.甲、乙两种耧斗菜的全部基因构成了一个基因库

B.生长环境的不同有利于耧斗菜进化出不同的物种

C.甲、乙两种耧斗菜花结构的显著差异是自然选择的结果

D.若将甲、乙两种耧斗菜种植在一起,也不易发生基因交流

解析:选A 一个种群中全部个体所含有的全部基因构成一个基因库,甲、乙两种耧斗菜是两个物种,A错误;不同生长环境有利于进行不同的自然选择,从而进化出不同的物种,B正确;自然选择导致物种朝不同的方向进化,甲、乙两种耧斗菜花结构的显著差异是自然选择的结果,C正确;不同物种之间存在生殖隔离,不能发生基因交流,D正确。

19.美罗培南是治疗细菌重度感染的一种抗生素,如图表示该抗生素在某医院住院患者中的人均使用量,以及从患者体内分离得到的某种细菌对该抗生素的耐药率变化。下列叙述正确的是( )

A.细菌耐药率的变化与抗生素的使用量无关联

B.美罗培南的选择导致细菌朝着耐药性增强的方向突变

C.若细菌种群基因频率不变,则其基因型频率也不变

D.规范使用抗生素和避免长时间使用抗生素可减缓细菌耐药率的升高速率

解析:选D 根据图中数据分析,住院患者该抗生素人均使用量逐年增加,某种细菌对该抗生素的耐药率也逐年增加,二者之间存在关联,A错误;基因突变是不定向的,生物不能针对环境产生定向变异,美罗培南的使用起到了选择作用,将细菌中的耐药个体选择出来,使细菌的耐药率增加,B错误;细菌种群基因频率不变,其基因型频率可能发生变化,C错误;规范使用抗生素和避免长时间使用抗生素可减缓细菌耐药率的升高速率,D正确。

20.囊鼠的体毛深色(D)对浅色(d)为显性,若毛色与环境差异大则易被天敌捕食。调查不同区域囊鼠深色表型概率,检测并计算基因频率,结果如图。下列叙述不正确的是( )

A.深色囊鼠与浅色囊鼠在不同区域的分布现状受自然选择影响

B.与浅色岩P区相比,深色熔岩床区囊鼠的杂合子频率低

C.浅色岩Q区的深色囊鼠的基因型为DD、Dd

D.与浅色岩Q区相比,浅色岩P区囊鼠的隐性纯合子频率高

解析:选B 图中深色囊鼠与浅色囊鼠在不同区域的分布现状是自然选择的结果,A正确;d的基因频率=1/2×Dd的基因型频率+dd的基因型频率,因此,Dd的基因型频率=2×(d的基因频率-dd的基因型频率),深色熔岩床区囊鼠的杂合子频率为[0.3-(1-0.95)]×2=0.50,浅色岩P区囊鼠的杂合子频率为[0.9-(1-0.18)]×2=0.16,B错误;囊鼠的深色(D)对浅色(d)为显性,浅色岩Q区囊鼠种群中D、d基因同时存在,故深色囊鼠的基因型为DD、Dd,C正确;浅色岩P区囊鼠的隐性纯合子基因型频率为1-0.18=0.82,浅色岩Q区囊鼠的隐性纯合子基因型频率为1-0.50=0.50,D正确。

二、非选择题

21.通过测定并比较各种生物的细胞色素c的化学结构,发现其序列很相似,但也有差别。如表所示是几种生物与人的细胞色素c的氨基酸数目的差别,这种结构上的差异程度又恰好与它们的亲缘关系远近相对应。请据表回答下列问题:

生物种类 黑猩猩 猕猴 兔 鸡 龟 蛇 小麦 酵母菌

氨基酸差异数 0 1 9 13 15 23 35 44

(1)从表中数据可以发现,生物的细胞色素c的氨基酸组成和生物的亲缘关系是亲缘关系越近,细胞色素c的氨基酸组成差异________。

(2)表中生物与人的亲缘关系最近的是________。从表中数据看,人和________的亲缘关系最远,因为两者的__________________________。

(3)你在推断它们亲缘关系的远近时,采用的最主要的方法是________。

(4)表中属于哺乳类的是____________________。鸟类和哺乳类都是由________类进化而来的。

(5)上述对生物细胞色素c的氨基酸组成的比较,是从__________方面为生物的进化提供了证据。

解析:(1)通过题表数据的比较可知,亲缘关系越近的生物,细胞色素c的氨基酸组成差异越小。(2)黑猩猩与人的细胞色素c的氨基酸差异数最小,二者的亲缘关系最近;酵母菌与人的细胞色素c的氨基酸差异数最大,与人类亲缘关系最远。(3)比较法是通过观察、分析,找出研究对象的相同点和不同点,它是认识事物的一种基本方法,是研究动物行为的主要方法。在推断题表中各种生物之间的亲缘关系远近时,采用的最主要的方法是比较法。(4)表中的哺乳动物有黑猩猩、猕猴、兔。鸟类和哺乳动物都是由古代爬行动物进化而来的。(5)生物细胞色素c的氨基酸组成的比较,是从分子生物学方面为生物的进化提供了证据。

答案:(1)越小 (2)黑猩猩 酵母菌 细胞色素c的氨基酸组成差异最大 (3)比较法 (4)黑猩猩、猕猴、兔 古代爬行 (5)分子生物学

22.图甲显示了某种甲虫的两个种群基因库的动态变化过程。种群中每只甲虫都有相应的基因型,A和a这对等位基因没有显隐性关系,共同决定甲虫的体色,甲虫体色的基因型和表型如图乙所示。请据图回答下列问题:

(1)在种群1中出现了基因型为A′A的甲虫,A′基因最可能的来源是________________。A′A个体的出现将会使种群1的______________发生改变,导致生物进化。

(2)由图甲可知,种群1和种群2________(填“是”或“不是”)同一物种。

(3)根据图甲两个种群中不同体色的甲虫分布比例,可以初步推测种群2中具有基因型________的个体更能适应环境,基因A和a在该种群中出现的比例发生变化是________________________的结果。

(4)图乙中的甲虫具有多种体色体现了生物的________________多样性。

解析:(1)新基因的产生最可能的来源是基因突变;新基因的出现将使种群的基因频率发生改变,导致生物进化。(2)种群1和种群2之间能发生基因交流,说明没有形成生殖隔离,是同一物种。(3)从图甲中可以看出,种群2中灰色个体相比于种群1生存的数目多,说明种群2中基因型为aa的个体更能适应环境,基因频率的变化是自然选择的结果。(4)甲虫体色的多样性体现了生物的遗传(基因)多样性。

答案:(1)基因突变 基因频率 (2)是 (3)aa 自然选择 (4)遗传(基因)

23.如图为现代生物进化理论的概念图,请据图回答相关问题:

(1)②导致①改变的内因是生物的____________和______________,它为生物进化提供原材料。

(2)图中③指______________________,③的观点没有提出隔离是物种形成的必要条件,隔离是指不同种群间的个体,在自然条件下基因不能自由交流的现象,也就是物种形成必须要有______________隔离。

(3)④指__________________________________________________________。

(4)某植物种群中基因型为AA的个体占20%,基因型为aa的个体占50%。倘若人为舍弃隐性性状类型仅保留显性性状类型,令其自交,则自交一代中基因型为AA的个体占____________,基因型为aa的个体占________,此时种群中A的基因频率为__________。经这种人工选择作用,该种群__________(填“发生了”或“未发生”)进化,原因是__________________________________________________________________。

解析:(1)突变和基因重组为生物进化提供原材料,是进化的内因。(2)现代生物进化理论的核心是自然选择学说。生殖隔离的形成是新物种形成的标志。(3)生物多样性包括遗传(基因)多样性、物种多样性和生态系统多样性。(4)种群中基因型为AA的个体占20%,基因型为aa的个体占50%,则基因型为Aa的个体占30%。倘若人为舍弃隐性性状类型,仅保留显性性状类型,则AA的个体占40%,Aa的个体占60%。该种群自交,AA的个体自交后代仍为AA,占40%;Aa的个体自交,后代中AA占15%、Aa占30%、aa占15%。因此自交一代中基因型为AA的个体占55%,基因型为aa的个体占15%。此时种群中A的基因频率为55%+30%×1/2=70%。生物进化的实质就是种群基因频率的改变。

答案:(1)突变 基因重组 (2)自然选择学说 生殖 (3)遗传(基因)多样性、物种多样性和生态系统多样性 (4)55% 15% 70% 发生了 种群的基因频率发生了改变

24.随着生命科学技术的不断发展,物种形成、生物多样性发展机制的理论探索也在不断地发展与完善。如图是科学家利用果蝇所做的进化实验,两组实验仅喂养食物不同,其他环境条件一致,据此回答下列问题:

(1)第一期时,甲箱和乙箱中的全部果蝇属于两个__________________。

(2)经过八代或更长时间之后,甲箱果蝇体色变浅,乙箱果蝇体色变深。再混养时,果蝇的交配择偶出现严重的同体色选择偏好,以此推断,甲、乙品系果蝇之间的差异可能体现的是____________多样性,判断的理由是______________________________________________

_______________________________________________________________________________。

(3)经过八代或更长的时间后,两箱中的果蝇体色发生了很大的变化,请用现代生物进化理论解释这一现象出现的原因:两箱分养造成_________________________________________

_______________________________________________________________________________,

当两箱中果蝇发生变异后,由于______________________________________不同,导致______________________________________变化,形成两个群体的体色存在很大差异。

解析:(1)种群是一定区域内同种生物的全部个体,因此甲箱和乙箱中的果蝇分属于两个种群。(2)由题意可知,经过八代或更长时间之后再混养时,果蝇的交配择偶出现严重的同体色选择偏好,两品系果蝇之间可能产生了生殖隔离,属于两个物种,因此可能体现生物多样性中的物种多样性。(3)由于两箱分养造成地理隔离,不同种群间不能进行基因交流,当两箱中果蝇发生变异后,由于食物的差异与选择的方向不同,导致基因频率向不同方向变化,形成两个群体的体色存在很大差异。

答案:(1)种群 (2)物种 由于存在同体色交配偏好,造成两品系果蝇之间发生生殖隔离现象 (3)地理隔离而不能进行基因交流 食物的差异与选择 基因频率向不同方向

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

人教版生物必修2阶段质量检测

(五) 生物的进化

一、选择题

1.没有人能亲历生物进化的全过程,科学家们通过各种方法研究生物的进化,下列叙述错误的是( )

A.化石是研究生物进化非常重要的证据

B.比较法是研究生物进化中常采用的办法

C.通过对鸟化石的研究可以推断鸟类可能是由古代爬行类动物进化来的

D.通过对黑猩猩和人类基因图谱的比较可以得出人类是由黑猩猩进化来的

解析:选D 化石是研究生物进化最直接、最重要的证据,A正确;比较法是指根据一定的标准,把彼此有某种联系的事物加以对照,确定它们的相同和不同之处。通过对各个事物特征的比较,可以把握事物之间的内在联系,认识事物的本质。比较法是研究生物进化的基本方法,B正确;赫氏近鸟龙的身体结构既和爬行动物有相似之处,又和鸟类有相似之处,根据以上特征,科学家认为鸟类可能起源于古代的爬行类动物,C正确;黑猩猩与人基因组的差异只有4%,表明人类和黑猩猩的亲缘关系很近,但不能表明人类是由黑猩猩进化来的,人类起源于森林古猿,D错误。

2.下列关于蛋白质、DNA和生物进化证据的叙述中,错误的是( )

A.蛋白质和DNA都是大分子物质,都可以为研究生物进化提供证据

B.蛋白质和DNA都是遗传信息的储存者,所以可以通过比较不同生物的蛋白质和DNA来确定不同生物亲缘关系的远近

C.通过比较蛋白质中的氨基酸差异程度可以得知相关DNA片段中遗传信息的差异程度

D.两种生物的共同祖先生活的年代距今越早,这两种生物的蛋白质和DNA的差异可能就越大

解析:选B 蛋白质和DNA都是大分子物质,都可以反映不同物种的相似程度,A正确;DNA是遗传信息的储存者,其中的遗传信息的差异程度就直接反映了两个物种的亲缘关系远近,B错误;蛋白质是基因表达的结果,所以比较蛋白质的差异可间接得知DNA中遗传信息的差异,C正确;两种生物的共同祖先生活的年代距今越早,这两种生物的蛋白质和DNA产生差异的时间也越长,差异性可能越大,D正确。

3.关于生物的进化,需要运用证据和逻辑来推测。以下有关生物进化证据和结论的说法错误的是( )

A.通过化石可以了解已经绝灭的生物的形态结构特点,推测其行为特点

B.人和鱼的胚胎发育经历了有鳃裂及有尾的阶段,可以用人与鱼有共同祖先来解释

C.比较解剖学发现,不同种类的哺乳动物的前肢在形态上差别很大,说明这些哺乳动物不是由共同祖先进化来的

D.化石证据可作为生物进化的直接证据

解析:选C 通过化石可以了解已经绝灭的生物的形态结构特点,推测其行为特点,A正确;人和鱼的胚胎发育经历了有鳃裂及有尾的阶段,可以用人与鱼有共同祖先来解释,B正确;比较解剖学发现,不同种类的哺乳动物的前肢在形态上差别很大,但有的结构相似,这说明这些哺乳动物是由共同的原始祖先进化来的,C错误;化石证据可作为生物进化的直接证据,D正确。

4.关于生物进化理论发展的叙述,不正确的是( )

A.大多数情况下生物的进化导致生物对环境的相对适应

B.寒武纪生物大爆发支持达尔文进化渐变观点

C.生物进化是通过传代过程中基因频率的变化而实现的

D.中性的分子进化属于既无利也无害的基因突变

解析:选B 达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫作自然选择,达尔文认为,自然选择过程是一个长期的、缓慢的、连续的过程。因为生存斗争不断地进行,因而自然选择也是不断地进行,通过一代代的生存环境的选择作用,物种变异被定向地向着一个方向积累,于是性状逐渐与原来的祖先不同了,这样,新的物种就形成了。因此,大多数情况下生物的进化导致生物对环境的相对适应,A正确;寒武纪生物大爆发不支持达尔文进化渐变观点,B错误;生物为了适应生存环境,会不断地进化,在进化过程中基因也发生了突变,大部分的突变是有害的,而少部分的有利突变就会保留下来,所以生物在不断进化过程中,基因频率也发生着变化,C正确;中性突变是指这种突变对生物体的生存既没有好处,也没有害处,也就是说,对生物的生殖力和生活力没有影响,D正确。

5.某昆虫的a基因是抗药基因,研究人员从农场的某昆虫群体中随机捕捉100只,aa、Aa和AA的个体数分别为16、48、36。在使用农药杀虫的若干年后,再从该农场中随机捕捉100只该昆虫,aa、Aa和AA的个体数分别为64、20、16。下列叙述正确的是( )

A.Aa和Aa相互交配的后代出现AA、Aa和aa三种基因型,这是基因重组的结果

B.A基因频率从60%降至26%,不能说明昆虫发生了进化

C.抗药性昆虫数量逐渐增多是人工选择的结果,人工选择能使基因频率定向改变

D.三种基因型频率均发生了变化,说明昆虫发生了进化

解析:选C Aa和Aa相互交配的后代出现AA、Aa和aa三种基因型,不是基因重组的结果,这是由等位基因分离造成的,A错误;生物进化的实质是种群基因频率发生改变,A基因频率从60%降至26%,说明昆虫发生了进化,B、D错误。

6.某经常刮大风的海岛上生活着一群昆虫,经调查翅的长度和个体数的关系如图所示。下列叙述错误的是( )

A.该昆虫的性状不同是自然选择的结果

B.上述现象说明自然选择在一定程度上是不定向的

C.在生存斗争中,生物和无机环境之间进行着相互选择

D.自然选择对不同种群的基因频率的改变所起的作用有所差别,最终导致这些种群的基因库形成明显的差异

解析:选B 自然选择是定向的,B错误。

7.某地有一种植物,同一植株上不同时期所开花的花色会发生变化,其传粉者包括当地的白线天蛾和8月上旬将迁徙离开的蜂鸟。如图表示7月30日~8月15日前后,当地各类群生物的数量变化。下列分析不合理的是( )

A.8月该植物种群的红花基因频率下降

B.花色的变化与传粉者的选择作用有关

C.红色的花更容易吸引蜂鸟完成传粉

D.植物的快速反应适应了传粉者的改变

解析:选A 同一植株不同时期所开花的花色会发生变化,8月该植物种群中开红花的植株数量减少,但红花基因频率不会改变,A不合理;蜂鸟迁徙离开,开红花的植株数量减少,白线天蛾增加,开白花的植株数量增多,说明花色的变化与传粉者的选择作用有关,B合理;蜂鸟迁徙离开,开红花的植株数量减少,说明红色的花更容易吸引蜂鸟完成传粉,C合理;植物的快速反应适应了传粉者的改变,有利于植物花粉的传播,即有利于繁殖,D合理。

8.下图表示生物新物种形成的基本环节,下列叙述正确的是( )

A.自然选择过程中,直接受选择的是基因型,进而导致基因频率的改变

B.同一物种不同种群基因频率的改变导致种群基因库的差别越来越大,但生物没有进化

C.地理隔离能使种群基因库产生差别,必然导致生殖隔离

D.种群基因频率的改变是产生生殖隔离的前提条件

解析:选D 自然选择过程中,直接受选择的是表型,进而导致基因频率的改变,A错误;同一物种不同种群基因频率的改变能导致种群基因库的差别变大,生物进化的实质是种群基因频率的改变,因而生物发生了进化,B错误;地理隔离能使种群基因库产生差别,但不一定会导致生殖隔离,C错误。

9.理论上,下列关于人类单基因遗传病的叙述,正确的是( )

A.常染色体隐性遗传病在男性中的发病率等于该病致病基因的基因频率

B.常染色体显性遗传病在女性中的发病率等于该病致病基因的基因频率

C.伴X染色体显性遗传病在女性中的发病率等于该病致病基因的基因频率

D.伴X染色体隐性遗传病在男性中的发病率等于该病致病基因在男性中的基因频率

解析:选D 根据遗传平衡定律,满足一定条件的种群中,等位基因只有一对(A/a)时,设基因A的频率为p,基因a的频率为q,则基因频率p+q=1,AA、Aa、aa的基因型频率分别为p2、2pq、q2。基因频率和基因型频率关系满足(p+q)2=p2+2pq+q2,若致病基因位于常染色体上,发病率与性别无关。常染色体上隐性遗传病的发病率应为aa的基因型频率,即q2,A错误;常染色体上显性遗传病的发病率应为AA和Aa的基因型频率之和,即p2+2pq,B错误;若致病基因位于X染色体上,发病率与性别有关,女性的发病率计算方法与致病基因位于常染色体上的情况相同,伴X染色体显性遗传病女性的发病率为p2+2pq,C错误;因男性只有一条X染色体,故伴X染色体隐性遗传病在男性中的发病率为致病基因在男性中的基因频率,D正确。

10.多重耐药菌是指对临床使用的3类或3类以上抗菌药物同时呈现耐药性的细菌。CR-PA属于多重耐药菌,某三甲医院连续三年统计CR-PA在检出的多重耐药菌中所占的比重,分别是3.4%、5.8%、6.3%。下列相关叙述正确的是( )

A.CR-PA的出现是不同种类抗生素导致其不定向变异的结果

B.CR-PA占比逐年增加可能与某些抗菌药物的使用有关

C.研发并使用针对CR-PA的某种新型抗生素会使CR-PA绝灭

D.为避免新的多重耐药菌出现,人们应停止使用抗生素类药物

解析:选B CR-PA出现的原因可能是细菌群体中由于基因突变等原因出现抗药性变异菌株,在抗菌药物的筛选作用下,耐药菌存活、繁殖的几率大,随着抗菌药物的使用及使用量增大,耐药菌的比例逐渐增大,感染率增加,A错误,B正确;变异是不定向的,因此研发并使用针对CR-PA的某种新型抗生素的情况下仍可能有相应耐药菌存活,C错误;为避免新的多重耐药菌出现,人们应科学合理地使用抗生素类药物,而不是停止使用,D错误。

11.科学家根据两块头骨化石碎片鉴别了一个新的小型鳄鱼物种,它与恐龙生活在同一时期,其体长约61厘米,却长着锋利的牙齿。下列有关叙述不符合现代生物进化理论的是( )

A.恐龙与小型鳄鱼没有亲缘关系,小型鳄鱼的进化与恐龙没有关联

B.突变为小型鳄鱼的进化提供了原材料

C.小型鳄鱼进化的基本单位是生活在一定区域的同种鳄鱼群体

D.自然选择决定了小型鳄鱼的进化方向

解析:选A 恐龙与小型鳄鱼没有直接的亲缘关系,但它们具有共同的祖先,且它们之间的进化是相互影响的,故小型鳄鱼的进化与恐龙有关联;突变和基因重组产生生物进化的原材料,故突变为小型鳄鱼的进化提供了原材料;种群是生物进化的基本单位,小型鳄鱼进化的基本单位是生活在一定区域的同种鳄鱼群体;自然选择决定了小型鳄鱼的进化方向。

12.许多动物在不同季节数量有很大差异。春季繁殖,夏季数量增加到最多;到了冬季,由于寒冷、缺少食物等原因而大量死亡。第二年春季,由残存的少量个体大量繁殖,形成一个如下图所示的瓶颈模式,图中为抗药性个体,瓶颈部分表示动物数量减少的时期。据图分析,下列叙述正确的是( )

A.突变和基因重组决定了该种群进化的方向

B.在图中所示的三年间,该种群进化形成了新物种

C.在自然越冬无杀虫剂作用时,害虫中敏感性基因频率反而升高,说明变异的有利或有害取决于环境的变化

D.在使用杀虫剂防治害虫时,其抗药性基因频率的增加,是因为有抗药性基因的害虫繁殖能力增强了

解析:选C 突变和基因重组为生物进化提供原材料,不能决定生物进化的方向,A错误;在题图中所示的三年间,该种群的抗药性基因频率发生了改变,说明该种群发生了进化,但不能说明形成了新物种,因为生殖隔离是新物种形成的标志,B错误;分析图示可知,抗药性个体不耐寒冷,敏感性个体耐寒冷,在冬季寒冷环境的选择下,害虫中敏感性基因频率反而升高,说明变异的有利或有害取决于环境的变化,C正确;在使用杀虫剂防治害虫时,其抗药性基因频率的增加,说明含有杀虫剂的环境对害虫的抗药性变异进行了定向选择,D错误。

13.玉米的高秆(H)对矮秆(h)为显性。现有若干H基因频率不同的玉米群体,在群体足够大且没有其他因素干扰时,每个群体内随机交配一代后获得F1。各F1中基因型频率与H基因频率(p)的关系如图所示。下列分析错误的是( )

A.0<p<1时,亲代群体都可能只含有纯合子

B.只有p=b时,亲代群体才可能只含有杂合子

C.p=a时,显性纯合子在F1中所占的比例为1/9

D.p=c时,F1自交,子代中纯合子所占比例为5/9

解析:选D 该群体的基因频率符合遗传平衡定律。当亲代只有HH和hh存在时,由于其基因型的比率不同,p的值也不同,取值范围为0<p<1,A正确;若亲代只有杂合子,则H、h的基因频率均为1/2,F1中HH、Hh、hh的基因型频率分别为1/4、1/2、1/4,对应图中b点,B正确;当p=a时,由图可知,Hh的基因型频率=hh的基因型频率,根据遗传平衡定律,可知2a(1-a)=(1-a)(1-a),解得a=1/3,F1中显性纯合子的比例为a×a=1/9,C正确;当p=c时,HH的基因型频率=Hh的基因型频率,根据遗传平衡定律可知c×c=2c(1-c),解得c=2/3,则F1中,HH=4/9,Hh=4/9,hh=1/9,F1自交,其子代杂合子Hh=4/9×1/2=2/9,纯合子所占比例为1-2/9=7/9,D错误。

14.兰花的“地生”或“附生”能使其利用不同的生活环境生存。研究表明,兰花“地生”受AGL12基因控制,使它的根能在地下生长和吸收养分;当缺乏AGL12基因时,兰花则长出气生根,这些气生根发育出一种海绵状的表皮,能在空气中吸收养分并储存水分,致使兰花能在树上或石上附着生长。下列相关叙述错误的是( )

A.AGL12基因缺失为兰花种群的进化提供了原材料

B.是否具有AGL12基因决定了兰花种群的进化方向

C.兰花的生活环境差异较大,有利于新物种的形成

D.兰花“附生”是可遗传变异与环境定向选择的结果

解析:选B AGL12基因缺失属于突变,突变可为兰花种群的进化提供原材料,A正确;自然选择决定兰花种群的进化方向,B错误;兰花的生活环境差异较大,自然选择的结果有利于生物的进化,有利于新物种的形成,C正确;兰花“附生”是可遗传变异(缺少AGL12基因为生物进化提供原材料)与环境定向选择的结果,D正确。

15.物种中的每一个基因都有一段来自其祖先的传承历史,我们能够基于基因的DNA序列比对数据来推断相应物种之间的进化关系。同源基因是具有共同的进化起源,序列结构和功能相似的基因,如图所示。图中祖先物种的基因α发生基因重复后,产生了两个基因,分别是基因α和β,随后这两个基因在序列上会有不同的演变。由共同祖先基因分化而来的基因为直系同源基因;而起源于祖先基因重复事件的那些基因为旁系同源基因。下列说法错误的是( )

A.图中α1和α2为直系同源基因,α1和β1为旁系同源基因

B.基因重复是一种突变,在整个进化过程中是不定向的

C.一般情况下,物种之间基因的DNA序列的相似程度越高,其亲缘关系就越近

D.达尔文的自然选择学说认为研究生物的进化则是研究种群基因组成的变化

解析:选D 由共同祖先基因分化而来的基因为直系同源基因,α1和α2为直系同源基因;起源于祖先基因重复事件的那些基因为旁系同源基因,α1和β1为旁系同源基因,A正确;由题干信息可知,基因重复后基因的序列发生改变,是一种突变,突变是不定向的,B正确;一般情况下,物种之间基因的DNA序列的相似程度越高,其亲缘关系就越近,C正确;达尔文自然选择学说没有对遗传和变异的本质进行合理解释,D错误。

16.下图表示生物多样性的形成过程,下列说法不正确的是( )

A.图中P决定生物进化的方向

B.生物多样性主要包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性

C.图中R表示生殖隔离,它标志新物种的形成

D.若两个动物交配后能产生后代,则它们一定属于同一物种

解析:选D 图中P使有利基因频率上升,不利基因频率下降,表示自然选择,决定生物进化的方向,A正确;生物多样性主要包括遗传(基因)多样性、物种多样性和生态系统多样性,B正确;图中R使种群1和种群2形成了物种1和物种2,则R表示生殖隔离,它是新物种形成的标志,C正确;物种是指在自然状态下可以交配,并产生可育后代的一群生物,如果该后代不可育则不是同一物种,D错误。

17.甲、乙、丙三种稻蝗都是水稻害虫,其形态特征极为相近。对三种稻蝗的DNA碱基序列进行比较发现:乙与丙的亲缘关系最近,甲与乙、丙的亲缘关系较近,三者具有生态分布重叠但彼此存在生殖隔离现象。下列相关分析错误的是( )

A.乙不能与丙杂交产生可育后代

B.种群基因库组成的差异导致三种稻蝗之间产生生殖隔离

C.突变和基因重组均可为甲、丙的进化提供原材料

D.稻田中全部甲、乙和丙组成一个种群

解析:选D 三种稻蝗彼此间存在生殖隔离,杂交后不能产生可育后代,A正确;三种稻蝗种群基因库存在差异,不能进行基因交流,导致三者之间出现生殖隔离,B正确;突变和基因重组可为生物进化提供原材料,C正确;种群是指一定区域的同种生物全部个体的集合,甲、乙、丙属于不同的物种,不能构成一个种群,D错误。

18.(2022·浙江6月选考)由欧洲传入北美的耧斗菜已进化出数十个物种。分布于低海拔潮湿地区的甲物种和高海拔干燥地区的乙物种的花结构和开花期均有显著差异。下列叙述错误的是( )

A.甲、乙两种耧斗菜的全部基因构成了一个基因库

B.生长环境的不同有利于耧斗菜进化出不同的物种

C.甲、乙两种耧斗菜花结构的显著差异是自然选择的结果

D.若将甲、乙两种耧斗菜种植在一起,也不易发生基因交流

解析:选A 一个种群中全部个体所含有的全部基因构成一个基因库,甲、乙两种耧斗菜是两个物种,A错误;不同生长环境有利于进行不同的自然选择,从而进化出不同的物种,B正确;自然选择导致物种朝不同的方向进化,甲、乙两种耧斗菜花结构的显著差异是自然选择的结果,C正确;不同物种之间存在生殖隔离,不能发生基因交流,D正确。

19.美罗培南是治疗细菌重度感染的一种抗生素,如图表示该抗生素在某医院住院患者中的人均使用量,以及从患者体内分离得到的某种细菌对该抗生素的耐药率变化。下列叙述正确的是( )

A.细菌耐药率的变化与抗生素的使用量无关联

B.美罗培南的选择导致细菌朝着耐药性增强的方向突变

C.若细菌种群基因频率不变,则其基因型频率也不变

D.规范使用抗生素和避免长时间使用抗生素可减缓细菌耐药率的升高速率

解析:选D 根据图中数据分析,住院患者该抗生素人均使用量逐年增加,某种细菌对该抗生素的耐药率也逐年增加,二者之间存在关联,A错误;基因突变是不定向的,生物不能针对环境产生定向变异,美罗培南的使用起到了选择作用,将细菌中的耐药个体选择出来,使细菌的耐药率增加,B错误;细菌种群基因频率不变,其基因型频率可能发生变化,C错误;规范使用抗生素和避免长时间使用抗生素可减缓细菌耐药率的升高速率,D正确。

20.囊鼠的体毛深色(D)对浅色(d)为显性,若毛色与环境差异大则易被天敌捕食。调查不同区域囊鼠深色表型概率,检测并计算基因频率,结果如图。下列叙述不正确的是( )

A.深色囊鼠与浅色囊鼠在不同区域的分布现状受自然选择影响

B.与浅色岩P区相比,深色熔岩床区囊鼠的杂合子频率低

C.浅色岩Q区的深色囊鼠的基因型为DD、Dd

D.与浅色岩Q区相比,浅色岩P区囊鼠的隐性纯合子频率高

解析:选B 图中深色囊鼠与浅色囊鼠在不同区域的分布现状是自然选择的结果,A正确;d的基因频率=1/2×Dd的基因型频率+dd的基因型频率,因此,Dd的基因型频率=2×(d的基因频率-dd的基因型频率),深色熔岩床区囊鼠的杂合子频率为[0.3-(1-0.95)]×2=0.50,浅色岩P区囊鼠的杂合子频率为[0.9-(1-0.18)]×2=0.16,B错误;囊鼠的深色(D)对浅色(d)为显性,浅色岩Q区囊鼠种群中D、d基因同时存在,故深色囊鼠的基因型为DD、Dd,C正确;浅色岩P区囊鼠的隐性纯合子基因型频率为1-0.18=0.82,浅色岩Q区囊鼠的隐性纯合子基因型频率为1-0.50=0.50,D正确。

二、非选择题

21.通过测定并比较各种生物的细胞色素c的化学结构,发现其序列很相似,但也有差别。如表所示是几种生物与人的细胞色素c的氨基酸数目的差别,这种结构上的差异程度又恰好与它们的亲缘关系远近相对应。请据表回答下列问题:

生物种类 黑猩猩 猕猴 兔 鸡 龟 蛇 小麦 酵母菌

氨基酸差异数 0 1 9 13 15 23 35 44

(1)从表中数据可以发现,生物的细胞色素c的氨基酸组成和生物的亲缘关系是亲缘关系越近,细胞色素c的氨基酸组成差异________。

(2)表中生物与人的亲缘关系最近的是________。从表中数据看,人和________的亲缘关系最远,因为两者的__________________________。

(3)你在推断它们亲缘关系的远近时,采用的最主要的方法是________。

(4)表中属于哺乳类的是____________________。鸟类和哺乳类都是由________类进化而来的。

(5)上述对生物细胞色素c的氨基酸组成的比较,是从__________方面为生物的进化提供了证据。

解析:(1)通过题表数据的比较可知,亲缘关系越近的生物,细胞色素c的氨基酸组成差异越小。(2)黑猩猩与人的细胞色素c的氨基酸差异数最小,二者的亲缘关系最近;酵母菌与人的细胞色素c的氨基酸差异数最大,与人类亲缘关系最远。(3)比较法是通过观察、分析,找出研究对象的相同点和不同点,它是认识事物的一种基本方法,是研究动物行为的主要方法。在推断题表中各种生物之间的亲缘关系远近时,采用的最主要的方法是比较法。(4)表中的哺乳动物有黑猩猩、猕猴、兔。鸟类和哺乳动物都是由古代爬行动物进化而来的。(5)生物细胞色素c的氨基酸组成的比较,是从分子生物学方面为生物的进化提供了证据。

答案:(1)越小 (2)黑猩猩 酵母菌 细胞色素c的氨基酸组成差异最大 (3)比较法 (4)黑猩猩、猕猴、兔 古代爬行 (5)分子生物学

22.图甲显示了某种甲虫的两个种群基因库的动态变化过程。种群中每只甲虫都有相应的基因型,A和a这对等位基因没有显隐性关系,共同决定甲虫的体色,甲虫体色的基因型和表型如图乙所示。请据图回答下列问题:

(1)在种群1中出现了基因型为A′A的甲虫,A′基因最可能的来源是________________。A′A个体的出现将会使种群1的______________发生改变,导致生物进化。

(2)由图甲可知,种群1和种群2________(填“是”或“不是”)同一物种。

(3)根据图甲两个种群中不同体色的甲虫分布比例,可以初步推测种群2中具有基因型________的个体更能适应环境,基因A和a在该种群中出现的比例发生变化是________________________的结果。

(4)图乙中的甲虫具有多种体色体现了生物的________________多样性。

解析:(1)新基因的产生最可能的来源是基因突变;新基因的出现将使种群的基因频率发生改变,导致生物进化。(2)种群1和种群2之间能发生基因交流,说明没有形成生殖隔离,是同一物种。(3)从图甲中可以看出,种群2中灰色个体相比于种群1生存的数目多,说明种群2中基因型为aa的个体更能适应环境,基因频率的变化是自然选择的结果。(4)甲虫体色的多样性体现了生物的遗传(基因)多样性。

答案:(1)基因突变 基因频率 (2)是 (3)aa 自然选择 (4)遗传(基因)

23.如图为现代生物进化理论的概念图,请据图回答相关问题:

(1)②导致①改变的内因是生物的____________和______________,它为生物进化提供原材料。

(2)图中③指______________________,③的观点没有提出隔离是物种形成的必要条件,隔离是指不同种群间的个体,在自然条件下基因不能自由交流的现象,也就是物种形成必须要有______________隔离。

(3)④指__________________________________________________________。

(4)某植物种群中基因型为AA的个体占20%,基因型为aa的个体占50%。倘若人为舍弃隐性性状类型仅保留显性性状类型,令其自交,则自交一代中基因型为AA的个体占____________,基因型为aa的个体占________,此时种群中A的基因频率为__________。经这种人工选择作用,该种群__________(填“发生了”或“未发生”)进化,原因是__________________________________________________________________。

解析:(1)突变和基因重组为生物进化提供原材料,是进化的内因。(2)现代生物进化理论的核心是自然选择学说。生殖隔离的形成是新物种形成的标志。(3)生物多样性包括遗传(基因)多样性、物种多样性和生态系统多样性。(4)种群中基因型为AA的个体占20%,基因型为aa的个体占50%,则基因型为Aa的个体占30%。倘若人为舍弃隐性性状类型,仅保留显性性状类型,则AA的个体占40%,Aa的个体占60%。该种群自交,AA的个体自交后代仍为AA,占40%;Aa的个体自交,后代中AA占15%、Aa占30%、aa占15%。因此自交一代中基因型为AA的个体占55%,基因型为aa的个体占15%。此时种群中A的基因频率为55%+30%×1/2=70%。生物进化的实质就是种群基因频率的改变。

答案:(1)突变 基因重组 (2)自然选择学说 生殖 (3)遗传(基因)多样性、物种多样性和生态系统多样性 (4)55% 15% 70% 发生了 种群的基因频率发生了改变

24.随着生命科学技术的不断发展,物种形成、生物多样性发展机制的理论探索也在不断地发展与完善。如图是科学家利用果蝇所做的进化实验,两组实验仅喂养食物不同,其他环境条件一致,据此回答下列问题:

(1)第一期时,甲箱和乙箱中的全部果蝇属于两个__________________。

(2)经过八代或更长时间之后,甲箱果蝇体色变浅,乙箱果蝇体色变深。再混养时,果蝇的交配择偶出现严重的同体色选择偏好,以此推断,甲、乙品系果蝇之间的差异可能体现的是____________多样性,判断的理由是______________________________________________

_______________________________________________________________________________。

(3)经过八代或更长的时间后,两箱中的果蝇体色发生了很大的变化,请用现代生物进化理论解释这一现象出现的原因:两箱分养造成_________________________________________

_______________________________________________________________________________,

当两箱中果蝇发生变异后,由于______________________________________不同,导致______________________________________变化,形成两个群体的体色存在很大差异。

解析:(1)种群是一定区域内同种生物的全部个体,因此甲箱和乙箱中的果蝇分属于两个种群。(2)由题意可知,经过八代或更长时间之后再混养时,果蝇的交配择偶出现严重的同体色选择偏好,两品系果蝇之间可能产生了生殖隔离,属于两个物种,因此可能体现生物多样性中的物种多样性。(3)由于两箱分养造成地理隔离,不同种群间不能进行基因交流,当两箱中果蝇发生变异后,由于食物的差异与选择的方向不同,导致基因频率向不同方向变化,形成两个群体的体色存在很大差异。

答案:(1)种群 (2)物种 由于存在同体色交配偏好,造成两品系果蝇之间发生生殖隔离现象 (3)地理隔离而不能进行基因交流 食物的差异与选择 基因频率向不同方向

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成