第一章 分子动理论 章末素养提升 学案(学生版+教师版)—2024年春高中物理人教版选择性必修三

文档属性

| 名称 | 第一章 分子动理论 章末素养提升 学案(学生版+教师版)—2024年春高中物理人教版选择性必修三 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 264.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2024-03-10 22:23:13 | ||

图片预览

文档简介

第一章 分子动理论 章末素养提升

物理观念 分子动理论的基本内容 (1)物体是由大量分子组成的 ①分子直径的数量级为 m ②阿伏加德罗常数NA= ③分子模型(球模型、立方体模型) (2)分子热运动 扩散现象和布朗运动都是分子 的反映 (3)分子间的作用力 ①当r<r0时,分子间的作用力F表现为 ②当r=r0时,分子间的作用力F为 ③当r>r0时,分子间的作用力F表现为

分子运动速率分布规律 (1)气体分子运动的特点 (2)分子运动速率分布图像 ①气体分子速率分布特点:“ ” ②温度越高,分子的平均速率越 ,速率分布图像的峰值向__________的一方移动 (3)气体压强的微观解释 ①产生:大量气体分子不断撞击器壁而产生的 ②决定因素 微观:分子的 ,分子 宏观:物体的 和

分子动能和分子势能 (1)分子动能:物体的 是分子热运动的平均动能的标志 (2)分子势能:由分子间的 决定的能 (3)物体的内能 ①物体中所有分子的热运动 与 的总和 ②物体的内能取决于物体所含 、 、 及物态

科学思维 1.能构建分子球形模型和水面上油酸的单分子层油膜模型,了解估测法在物理学研究中的应用,体会将微小的不易直接测量的物理量转化为易测量的物理量的巧妙之处。 2.会用阿伏加德罗常数进行实际问题的计算和估算,知道阿伏加德罗常数是连接宏观和微观的桥梁。 3.能用气体分子动理论解释气体压强的微观意义,认识到气体的压强与所对应的微观物理量间的联系。

科学 探究 1.能就“估测油酸分子的大小”提出相关的问题或设计实验步骤。 2.会测量油酸溶液的体积并按浓度计算纯油酸的体积。会用撒粉、注射器滴液的方法获取单分子油膜层,会描绘油膜形状并估测油膜的面积。 3.能根据测定的结果估算油酸分子的大小,了解实验误差的来源,能够思考改进的方法。

科学态度 与责任 1.了解布朗的观察和实验,培养正确的科学态度和科学精神。 2.通过扩散现象在实际中的应用等知识的学习,体会科学、技术、社会、环境之间的密切联系,逐渐形成探索自然的内在动力。

例1 (2022·苏州市高二月考)下列关于分子动理论的说法中正确的是( )

A.两个邻近分子间不可能同时存在斥力和引力

B.布朗运动就是液体分子的无规则热运动

C.扩散现象和布朗运动表明,分子在做永不停息的无规则运动

D.微粒越大,液体温度越高,布朗运动就越明显

例2 有体积为V的水和标准状况下体积为V的水蒸气,已知水的密度为ρ,阿伏加德罗常数为NA,水的摩尔质量为MA,在标准状况下水蒸气的摩尔体积为VA,求:

(1)体积为V的水和水蒸气中各有多少个水分子;

(2)水和水蒸气中相邻两个分子之间的平均距离。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

例3 (2022·徐州市高二期末)在“用油膜法估测油酸分子的大小”的实验中。

(1)某同学操作步骤如下:

①用0.5 mL的油酸配制了1 000 mL的油酸酒精溶液;

②用注射器和量筒测得50滴油酸酒精溶液体积为1 mL;

③在浅盘内盛适量的水,将爽身粉均匀地撒在水面上,滴入一滴油酸酒精溶液,待其散开稳定;

④在浅盘上覆盖透明玻璃,描出油膜形状,用透明方格纸测量油膜的面积为160 cm2,油酸分子直径大小d约为________ m(结果保留一位有效数字)。

(2)若已知纯油酸的密度为ρ,摩尔质量为M,在测出油酸分子直径为d后,还可以继续测出阿伏加德罗常数NA=________(用题中给出的物理量符号表示)。

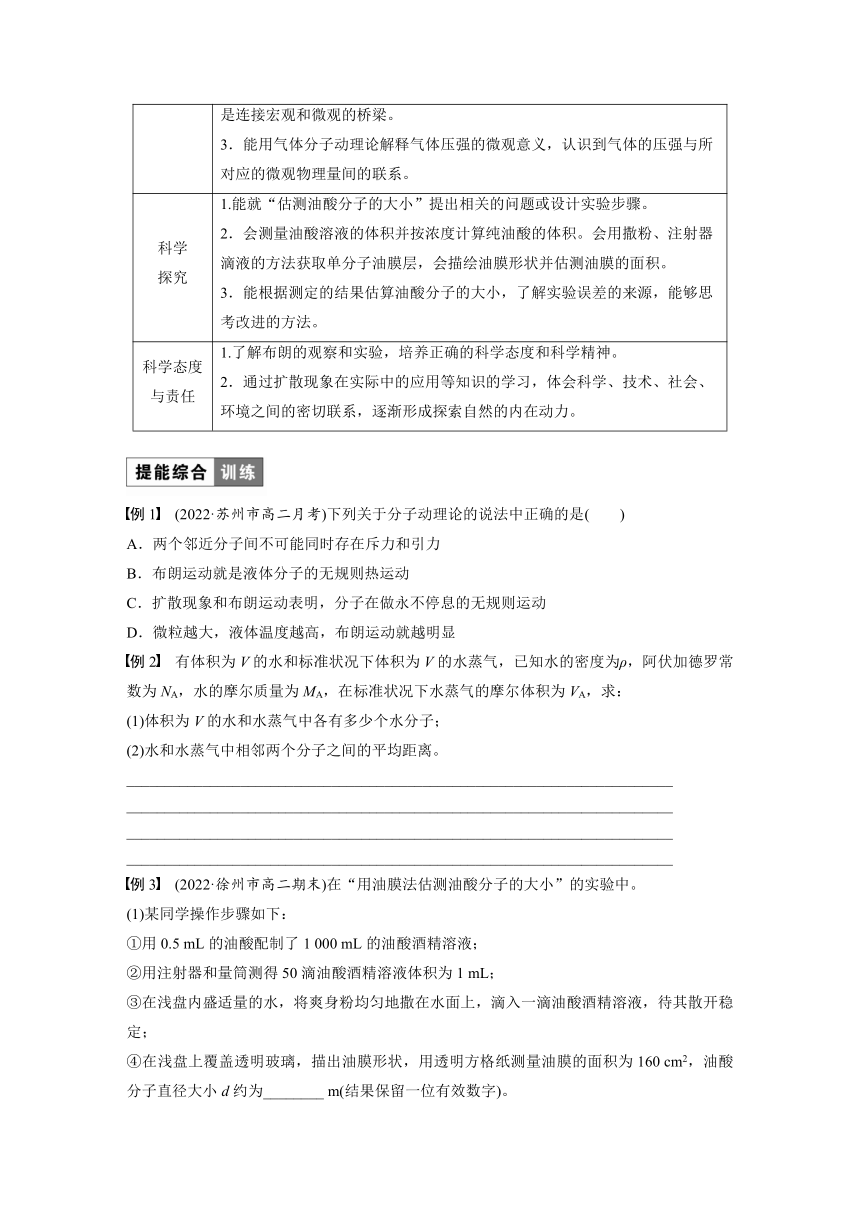

例4 某地某天的气温变化趋势如图甲所示,细颗粒物(PM2.5等)的污染程度为中度,出现了大范围的雾霾。在11:00和14:00的空气分子速率分布曲线如图乙所示,横坐标v表示分子速率,纵坐标表示单位速率区间的分子数占总分子数的百分比。下列说法正确的是( )

A.细颗粒物在大气中的移动是由于细颗粒物分子的热运动

B.图乙中实线表示11:00时的空气分子速率分布曲线

C.细颗粒物的无规则运动11:00时比14:00时更剧烈

D.单位时间内空气分子对细颗粒物的平均撞击次数14:00时比12:00时多

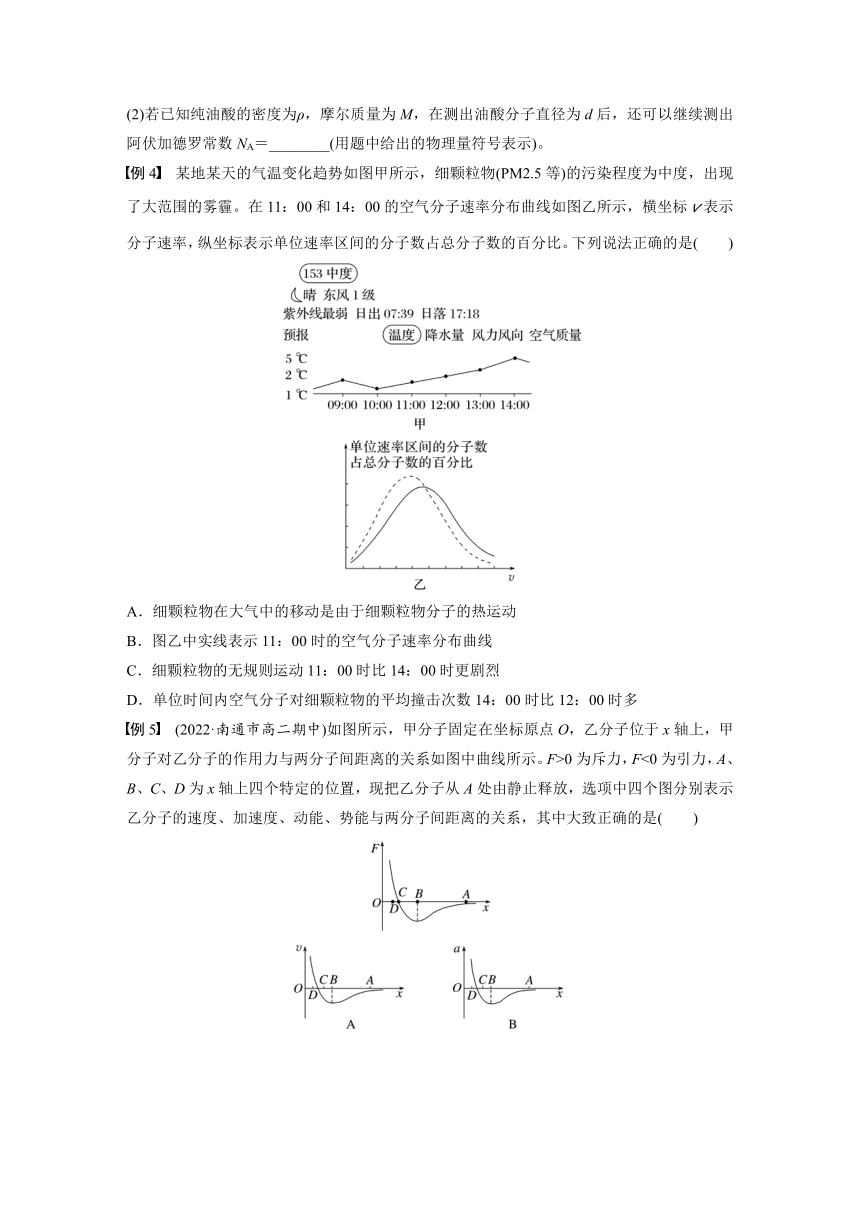

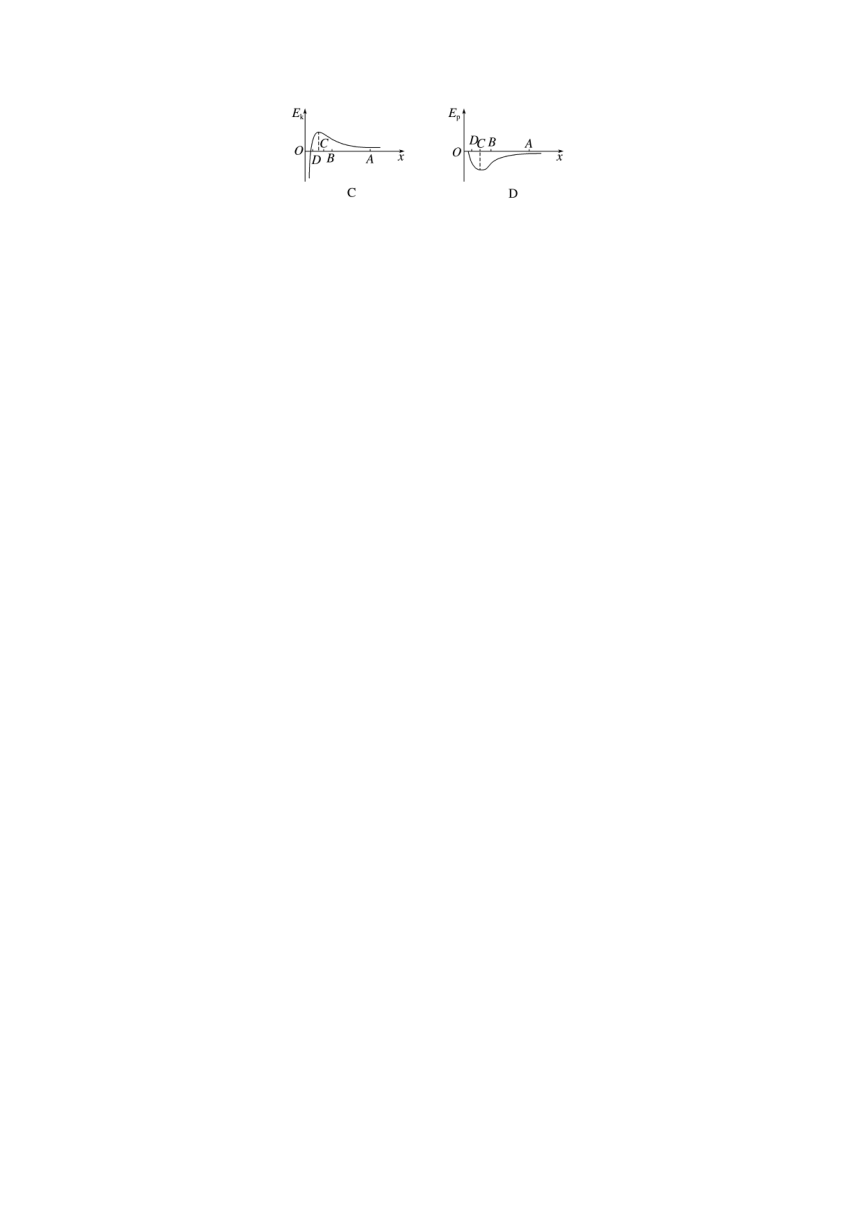

例5 (2022·南通市高二期中)如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示。F>0为斥力,F<0为引力,A、B、C、D为x轴上四个特定的位置,现把乙分子从A处由静止释放,选项中四个图分别表示乙分子的速度、加速度、动能、势能与两分子间距离的关系,其中大致正确的是( )

章末素养提升

物理观念 分子动理论的基本内容 (1)物体是由大量分子组成的 ①分子直径的数量级为10-10 m ②阿伏加德罗常数NA=6.02×1023_mol-1 ③分子模型(球模型、立方体模型) (2)分子热运动 扩散现象和布朗运动都是分子无规则运动的反映 (3)分子间的作用力 ①当r<r0时,分子间的作用力F表现为斥力 ②当r=r0时,分子间的作用力F为0 ③当r>r0时,分子间的作用力F表现为引力

分子运动速率分布规律 (1)气体分子运动的特点 (2)分子运动速率分布图像 ①气体分子速率分布特点:“中间多、两头少” ②温度越高,分子的平均速率越大,速率分布图像的峰值向速率大的一方移动 (3)气体压强的微观解释 ①产生:大量气体分子不断撞击器壁而产生的 ②决定因素 微观:分子的平均速率,分子数密度 宏观:物体的温度和体积

分子动能和分子势能 (1)分子动能:物体的温度是分子热运动的平均动能的标志 (2)分子势能:由分子间的相对位置决定的能 (3)物体的内能 ①物体中所有分子的热运动动能与分子势能的总和 ②物体的内能取决于物体所含物质的量、温度、体积及物态

科学思维 1.能构建分子球形模型和水面上油酸的单分子层油膜模型,了解估测法在物理学研究中的应用,体会将微小的不易直接测量的物理量转化为易测量的物理量的巧妙之处。 2.会用阿伏加德罗常数进行实际问题的计算和估算,知道阿伏加德罗常数是连接宏观和微观的桥梁。 3.能用气体分子动理论解释气体压强的微观意义,认识到气体的压强与所对应的微观物理量间的联系。

科学 探究 1.能就“估测油酸分子的大小”提出相关的问题或设计实验步骤。 2.会测量油酸溶液的体积并按浓度计算纯油酸的体积。会用撒粉、注射器滴液的方法获取单分子油膜层,会描绘油膜形状并估测油膜的面积。 3.能根据测定的结果估算油酸分子的大小,了解实验误差的来源,能够思考改进的方法。

科学态度 与责任 1.了解布朗的观察和实验,培养正确的科学态度和科学精神。 2.通过扩散现象在实际中的应用等知识的学习,体会科学、技术、社会、环境之间的密切联系,逐渐形成探索自然的内在动力。

例1 (2022·苏州市高二月考)下列关于分子动理论的说法中正确的是( )

A.两个邻近分子间不可能同时存在斥力和引力

B.布朗运动就是液体分子的无规则热运动

C.扩散现象和布朗运动表明,分子在做永不停息的无规则运动

D.微粒越大,液体温度越高,布朗运动就越明显

答案 C

解析 两个邻近分子间的斥力和引力是同时存在的,故A错误;扩散现象表明分子在做永不停息的无规则运动,布朗运动是固体小颗粒的无规则运动,间接反映了液体分子的无规则运动,故B错误,C正确;微粒越小,液体温度越高,布朗运动越明显,故D错误。

例2 有体积为V的水和标准状况下体积为V的水蒸气,已知水的密度为ρ,阿伏加德罗常数为NA,水的摩尔质量为MA,在标准状况下水蒸气的摩尔体积为VA,求:

(1)体积为V的水和水蒸气中各有多少个水分子;

(2)水和水蒸气中相邻两个分子之间的平均距离。

答案 (1)NA NA (2)

解析 (1)体积为V的水,质量为m=ρV①

分子个数为N=NA②

联立①②式解得N=NA③

对体积为V的水蒸气,分子个数为N′=NA④

(2)设相邻的两个水分子之间平均距离为d,将水分子视为球体,

每个水分子的体积为V0==π()3⑤

联立③⑤式解得d=⑥

设水蒸气中相邻的两个水蒸气分子之间距离为d′,将水蒸气分子占据的空间视为正方体,每个水蒸气分子所占空间的体积

V0′==d′3⑦

联立④⑦式解得d′=。

例3 (2022·徐州市高二期末)在“用油膜法估测油酸分子的大小”的实验中。

(1)某同学操作步骤如下:

①用0.5 mL的油酸配制了1 000 mL的油酸酒精溶液;

②用注射器和量筒测得50滴油酸酒精溶液体积为1 mL;

③在浅盘内盛适量的水,将爽身粉均匀地撒在水面上,滴入一滴油酸酒精溶液,待其散开稳定;

④在浅盘上覆盖透明玻璃,描出油膜形状,用透明方格纸测量油膜的面积为160 cm2,油酸分子直径大小d约为________ m(结果保留一位有效数字)。

(2)若已知纯油酸的密度为ρ,摩尔质量为M,在测出油酸分子直径为d后,还可以继续测出阿伏加德罗常数NA=________(用题中给出的物理量符号表示)。

答案 (1)6×10-10 (2)

解析 (1)每滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积为V=× mL=1×10-5 mL,把油酸分子看成球形,且不考虑分子间的空隙,

则油酸分子直径为

d== m≈6×10-10 m;

(2)每个油酸分子的体积V0=π()3=πd3,

则阿伏加德罗常数NA==。

例4 某地某天的气温变化趋势如图甲所示,细颗粒物(PM2.5等)的污染程度为中度,出现了大范围的雾霾。在11:00和14:00的空气分子速率分布曲线如图乙所示,横坐标v表示分子速率,纵坐标表示单位速率区间的分子数占总分子数的百分比。下列说法正确的是( )

A.细颗粒物在大气中的移动是由于细颗粒物分子的热运动

B.图乙中实线表示11:00时的空气分子速率分布曲线

C.细颗粒物的无规则运动11:00时比14:00时更剧烈

D.单位时间内空气分子对细颗粒物的平均撞击次数14:00时比12:00时多

答案 D

解析 细颗粒物在大气中的移动是由于空气分子的热运动与气流的作用,A错误;由题图乙可知实线对应的速率大的分子占的比例大,对应的气体分子温度较高,所以题图乙中实线表示14:00时的空气分子速率分布曲线,B错误;温度越高,细颗粒物的无规则运动越剧烈,所以细颗粒物的无规则运动14:00时比11:00时更剧烈,C错误;14:00时的气温高于12:00时的气温,空气分子的平均动能较大,单位时间内空气分子对细颗粒物的平均撞击次数较多,D正确。

例5 (2022·南通市高二期中)如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示。F>0为斥力,F<0为引力,A、B、C、D为x轴上四个特定的位置,现把乙分子从A处由静止释放,选项中四个图分别表示乙分子的速度、加速度、动能、势能与两分子间距离的关系,其中大致正确的是( )

答案 D

解析 经过C点前后乙分子的运动方向不变,故A错误;加速度与力的大小成正比,方向与力相同,加速度等于0的是C点,故B错误;分子动能不可能为负值,故C错误;乙分子从A处由静止释放,分子势能先减小,到C点时最小,后增大,故D正确。

物理观念 分子动理论的基本内容 (1)物体是由大量分子组成的 ①分子直径的数量级为 m ②阿伏加德罗常数NA= ③分子模型(球模型、立方体模型) (2)分子热运动 扩散现象和布朗运动都是分子 的反映 (3)分子间的作用力 ①当r<r0时,分子间的作用力F表现为 ②当r=r0时,分子间的作用力F为 ③当r>r0时,分子间的作用力F表现为

分子运动速率分布规律 (1)气体分子运动的特点 (2)分子运动速率分布图像 ①气体分子速率分布特点:“ ” ②温度越高,分子的平均速率越 ,速率分布图像的峰值向__________的一方移动 (3)气体压强的微观解释 ①产生:大量气体分子不断撞击器壁而产生的 ②决定因素 微观:分子的 ,分子 宏观:物体的 和

分子动能和分子势能 (1)分子动能:物体的 是分子热运动的平均动能的标志 (2)分子势能:由分子间的 决定的能 (3)物体的内能 ①物体中所有分子的热运动 与 的总和 ②物体的内能取决于物体所含 、 、 及物态

科学思维 1.能构建分子球形模型和水面上油酸的单分子层油膜模型,了解估测法在物理学研究中的应用,体会将微小的不易直接测量的物理量转化为易测量的物理量的巧妙之处。 2.会用阿伏加德罗常数进行实际问题的计算和估算,知道阿伏加德罗常数是连接宏观和微观的桥梁。 3.能用气体分子动理论解释气体压强的微观意义,认识到气体的压强与所对应的微观物理量间的联系。

科学 探究 1.能就“估测油酸分子的大小”提出相关的问题或设计实验步骤。 2.会测量油酸溶液的体积并按浓度计算纯油酸的体积。会用撒粉、注射器滴液的方法获取单分子油膜层,会描绘油膜形状并估测油膜的面积。 3.能根据测定的结果估算油酸分子的大小,了解实验误差的来源,能够思考改进的方法。

科学态度 与责任 1.了解布朗的观察和实验,培养正确的科学态度和科学精神。 2.通过扩散现象在实际中的应用等知识的学习,体会科学、技术、社会、环境之间的密切联系,逐渐形成探索自然的内在动力。

例1 (2022·苏州市高二月考)下列关于分子动理论的说法中正确的是( )

A.两个邻近分子间不可能同时存在斥力和引力

B.布朗运动就是液体分子的无规则热运动

C.扩散现象和布朗运动表明,分子在做永不停息的无规则运动

D.微粒越大,液体温度越高,布朗运动就越明显

例2 有体积为V的水和标准状况下体积为V的水蒸气,已知水的密度为ρ,阿伏加德罗常数为NA,水的摩尔质量为MA,在标准状况下水蒸气的摩尔体积为VA,求:

(1)体积为V的水和水蒸气中各有多少个水分子;

(2)水和水蒸气中相邻两个分子之间的平均距离。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

例3 (2022·徐州市高二期末)在“用油膜法估测油酸分子的大小”的实验中。

(1)某同学操作步骤如下:

①用0.5 mL的油酸配制了1 000 mL的油酸酒精溶液;

②用注射器和量筒测得50滴油酸酒精溶液体积为1 mL;

③在浅盘内盛适量的水,将爽身粉均匀地撒在水面上,滴入一滴油酸酒精溶液,待其散开稳定;

④在浅盘上覆盖透明玻璃,描出油膜形状,用透明方格纸测量油膜的面积为160 cm2,油酸分子直径大小d约为________ m(结果保留一位有效数字)。

(2)若已知纯油酸的密度为ρ,摩尔质量为M,在测出油酸分子直径为d后,还可以继续测出阿伏加德罗常数NA=________(用题中给出的物理量符号表示)。

例4 某地某天的气温变化趋势如图甲所示,细颗粒物(PM2.5等)的污染程度为中度,出现了大范围的雾霾。在11:00和14:00的空气分子速率分布曲线如图乙所示,横坐标v表示分子速率,纵坐标表示单位速率区间的分子数占总分子数的百分比。下列说法正确的是( )

A.细颗粒物在大气中的移动是由于细颗粒物分子的热运动

B.图乙中实线表示11:00时的空气分子速率分布曲线

C.细颗粒物的无规则运动11:00时比14:00时更剧烈

D.单位时间内空气分子对细颗粒物的平均撞击次数14:00时比12:00时多

例5 (2022·南通市高二期中)如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示。F>0为斥力,F<0为引力,A、B、C、D为x轴上四个特定的位置,现把乙分子从A处由静止释放,选项中四个图分别表示乙分子的速度、加速度、动能、势能与两分子间距离的关系,其中大致正确的是( )

章末素养提升

物理观念 分子动理论的基本内容 (1)物体是由大量分子组成的 ①分子直径的数量级为10-10 m ②阿伏加德罗常数NA=6.02×1023_mol-1 ③分子模型(球模型、立方体模型) (2)分子热运动 扩散现象和布朗运动都是分子无规则运动的反映 (3)分子间的作用力 ①当r<r0时,分子间的作用力F表现为斥力 ②当r=r0时,分子间的作用力F为0 ③当r>r0时,分子间的作用力F表现为引力

分子运动速率分布规律 (1)气体分子运动的特点 (2)分子运动速率分布图像 ①气体分子速率分布特点:“中间多、两头少” ②温度越高,分子的平均速率越大,速率分布图像的峰值向速率大的一方移动 (3)气体压强的微观解释 ①产生:大量气体分子不断撞击器壁而产生的 ②决定因素 微观:分子的平均速率,分子数密度 宏观:物体的温度和体积

分子动能和分子势能 (1)分子动能:物体的温度是分子热运动的平均动能的标志 (2)分子势能:由分子间的相对位置决定的能 (3)物体的内能 ①物体中所有分子的热运动动能与分子势能的总和 ②物体的内能取决于物体所含物质的量、温度、体积及物态

科学思维 1.能构建分子球形模型和水面上油酸的单分子层油膜模型,了解估测法在物理学研究中的应用,体会将微小的不易直接测量的物理量转化为易测量的物理量的巧妙之处。 2.会用阿伏加德罗常数进行实际问题的计算和估算,知道阿伏加德罗常数是连接宏观和微观的桥梁。 3.能用气体分子动理论解释气体压强的微观意义,认识到气体的压强与所对应的微观物理量间的联系。

科学 探究 1.能就“估测油酸分子的大小”提出相关的问题或设计实验步骤。 2.会测量油酸溶液的体积并按浓度计算纯油酸的体积。会用撒粉、注射器滴液的方法获取单分子油膜层,会描绘油膜形状并估测油膜的面积。 3.能根据测定的结果估算油酸分子的大小,了解实验误差的来源,能够思考改进的方法。

科学态度 与责任 1.了解布朗的观察和实验,培养正确的科学态度和科学精神。 2.通过扩散现象在实际中的应用等知识的学习,体会科学、技术、社会、环境之间的密切联系,逐渐形成探索自然的内在动力。

例1 (2022·苏州市高二月考)下列关于分子动理论的说法中正确的是( )

A.两个邻近分子间不可能同时存在斥力和引力

B.布朗运动就是液体分子的无规则热运动

C.扩散现象和布朗运动表明,分子在做永不停息的无规则运动

D.微粒越大,液体温度越高,布朗运动就越明显

答案 C

解析 两个邻近分子间的斥力和引力是同时存在的,故A错误;扩散现象表明分子在做永不停息的无规则运动,布朗运动是固体小颗粒的无规则运动,间接反映了液体分子的无规则运动,故B错误,C正确;微粒越小,液体温度越高,布朗运动越明显,故D错误。

例2 有体积为V的水和标准状况下体积为V的水蒸气,已知水的密度为ρ,阿伏加德罗常数为NA,水的摩尔质量为MA,在标准状况下水蒸气的摩尔体积为VA,求:

(1)体积为V的水和水蒸气中各有多少个水分子;

(2)水和水蒸气中相邻两个分子之间的平均距离。

答案 (1)NA NA (2)

解析 (1)体积为V的水,质量为m=ρV①

分子个数为N=NA②

联立①②式解得N=NA③

对体积为V的水蒸气,分子个数为N′=NA④

(2)设相邻的两个水分子之间平均距离为d,将水分子视为球体,

每个水分子的体积为V0==π()3⑤

联立③⑤式解得d=⑥

设水蒸气中相邻的两个水蒸气分子之间距离为d′,将水蒸气分子占据的空间视为正方体,每个水蒸气分子所占空间的体积

V0′==d′3⑦

联立④⑦式解得d′=。

例3 (2022·徐州市高二期末)在“用油膜法估测油酸分子的大小”的实验中。

(1)某同学操作步骤如下:

①用0.5 mL的油酸配制了1 000 mL的油酸酒精溶液;

②用注射器和量筒测得50滴油酸酒精溶液体积为1 mL;

③在浅盘内盛适量的水,将爽身粉均匀地撒在水面上,滴入一滴油酸酒精溶液,待其散开稳定;

④在浅盘上覆盖透明玻璃,描出油膜形状,用透明方格纸测量油膜的面积为160 cm2,油酸分子直径大小d约为________ m(结果保留一位有效数字)。

(2)若已知纯油酸的密度为ρ,摩尔质量为M,在测出油酸分子直径为d后,还可以继续测出阿伏加德罗常数NA=________(用题中给出的物理量符号表示)。

答案 (1)6×10-10 (2)

解析 (1)每滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积为V=× mL=1×10-5 mL,把油酸分子看成球形,且不考虑分子间的空隙,

则油酸分子直径为

d== m≈6×10-10 m;

(2)每个油酸分子的体积V0=π()3=πd3,

则阿伏加德罗常数NA==。

例4 某地某天的气温变化趋势如图甲所示,细颗粒物(PM2.5等)的污染程度为中度,出现了大范围的雾霾。在11:00和14:00的空气分子速率分布曲线如图乙所示,横坐标v表示分子速率,纵坐标表示单位速率区间的分子数占总分子数的百分比。下列说法正确的是( )

A.细颗粒物在大气中的移动是由于细颗粒物分子的热运动

B.图乙中实线表示11:00时的空气分子速率分布曲线

C.细颗粒物的无规则运动11:00时比14:00时更剧烈

D.单位时间内空气分子对细颗粒物的平均撞击次数14:00时比12:00时多

答案 D

解析 细颗粒物在大气中的移动是由于空气分子的热运动与气流的作用,A错误;由题图乙可知实线对应的速率大的分子占的比例大,对应的气体分子温度较高,所以题图乙中实线表示14:00时的空气分子速率分布曲线,B错误;温度越高,细颗粒物的无规则运动越剧烈,所以细颗粒物的无规则运动14:00时比11:00时更剧烈,C错误;14:00时的气温高于12:00时的气温,空气分子的平均动能较大,单位时间内空气分子对细颗粒物的平均撞击次数较多,D正确。

例5 (2022·南通市高二期中)如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示。F>0为斥力,F<0为引力,A、B、C、D为x轴上四个特定的位置,现把乙分子从A处由静止释放,选项中四个图分别表示乙分子的速度、加速度、动能、势能与两分子间距离的关系,其中大致正确的是( )

答案 D

解析 经过C点前后乙分子的运动方向不变,故A错误;加速度与力的大小成正比,方向与力相同,加速度等于0的是C点,故B错误;分子动能不可能为负值,故C错误;乙分子从A处由静止释放,分子势能先减小,到C点时最小,后增大,故D正确。

同课章节目录

- 第一章 分子动理论

- 1 分子动理论的基本内容

- 2 实验:用油膜法估测油酸分子的大小

- 3 分子运动速率分布规律

- 4 分子动能和分子势能

- 第二章 气体、固体和液体

- 1 温度和温标

- 2 气体的等温变化

- 3 气体的等压变化和等容变化

- 4 固体

- 5 液体

- 第三章 热力学定律

- 1 功、热和内能的改变

- 2 热力学第一定律

- 3 能量守恒定律

- 4 热力学第二定律

- 第四章 原子结构和波粒二象性

- 1 普朗克黑体辐射理论

- 2 光电效应

- 3 原子的核式结构模型

- 4 氢原子光谱和玻尔的原子模型

- 5 粒子的波动性和量子力学的建立

- 第五章 原子核

- 1 原子核的组成

- 2 放射性元素的衰变

- 3 核力与结合能

- 4 核裂变与核聚变

- 5 “基本”粒子