第六单元文化的传承与保护单元检测试卷(含答案)2024春高中历史统编版选择性必修3

文档属性

| 名称 | 第六单元文化的传承与保护单元检测试卷(含答案)2024春高中历史统编版选择性必修3 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 168.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-10 21:07:57 | ||

图片预览

文档简介

第六单元 文化的传承与保护 单元检测试卷(六)

一、选择题(每题3分,共45分)

1.(2023·北京西城区一模)西汉末年,长安城内扩建太学,并设置“槐市”。“列槐树数百行为隧,无墙屋。诸生朔望会此市,各持其郡所出货物及经传书记、笙磐乐器,相予买卖。雍容揖让,论义槐下。”“槐市”的设立( )

①为读书人提供了学术交流的场所 ②说明政府鼓励士人经商获利 ③意味着都城坊市分区制度的瓦解 ④有利于书籍流通与文化传播

A.①② B.②④ C.①④ D.③④

2.(2023·武汉调研)在16—17世纪的英国,各类新建的学校如雨后春笋般涌现出来。社会上流阶层出巨资聘请高级教员专门为自己(或子女)授课的现象已很常见,他们有很多最终进入大学接受高等教育;其他阶层成员接受中小学教育的机会也变得越来越多。这一现象说明当时英国( )

A.启蒙思想广泛传播

B.基础教育体系逐步得到完善

C.立宪政体基本确立

D.技术革命具有良好社会环境

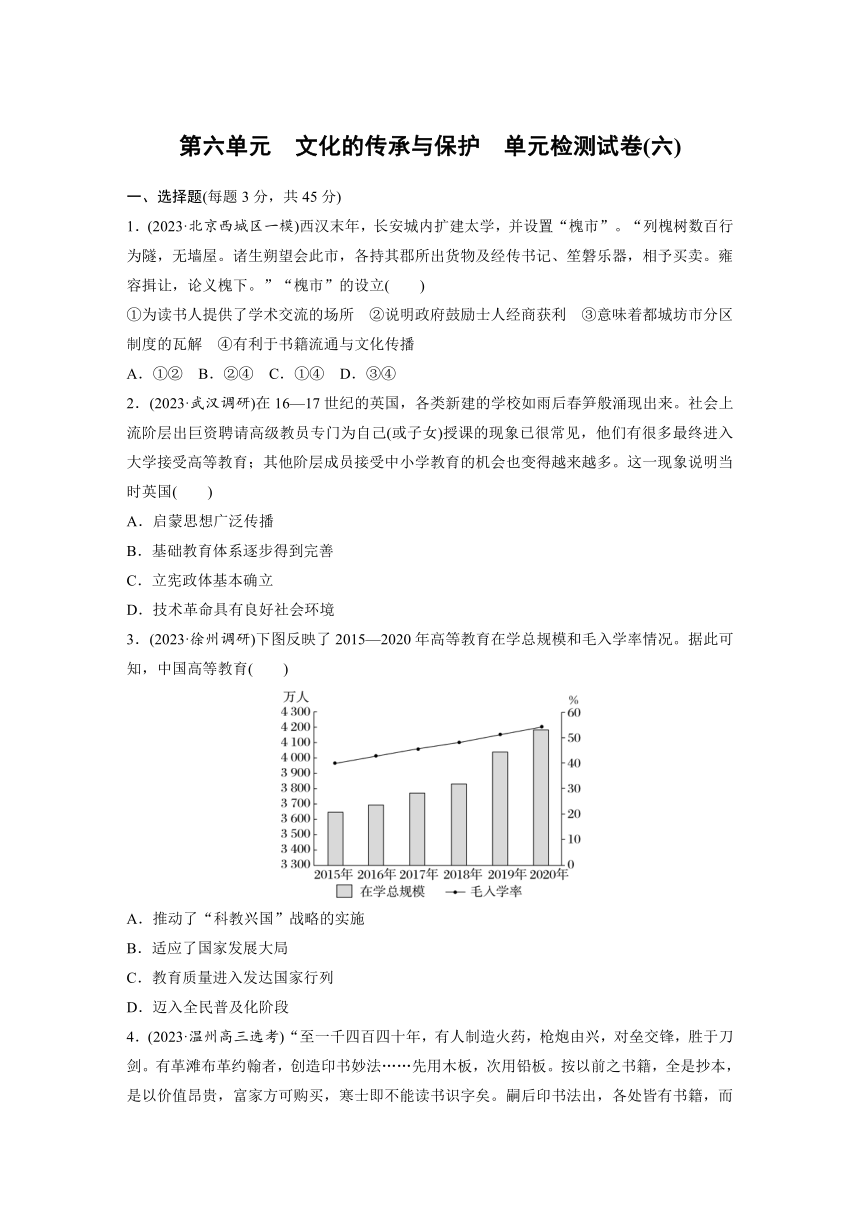

3.(2023·徐州调研)下图反映了2015—2020年高等教育在学总规模和毛入学率情况。据此可知,中国高等教育( )

A.推动了“科教兴国”战略的实施

B.适应了国家发展大局

C.教育质量进入发达国家行列

D.迈入全民普及化阶段

4.(2023·温州高三选考)“至一千四百四十年,有人制造火药,枪炮由兴,对垒交锋,胜于刀剑。有革滩布革约翰者,创造印书妙法……先用木板,次用铅板。按以前之书籍,全是抄本,是以价值昂贵,富家方可购买,寒士即不能读书识字矣。嗣后印书法出,各处皆有书籍,而工省价廉,人人可获,文字学业,由此蔚然兴起也。”据此可知( )

A.“手抄本”消失

B.文化传承与传播的极大推进

C.阶级对立缓和

D.人类文化典籍自此得到有效保护

5.江晓原在《关于四大发明的争议和思考》中指出:古代中文的活字印刷,排字工人必须是一个认识几万个汉字的人,但是西文的排版工人甚至可以是一个不识字的人,因为它一共只有几十个符号。这可以说明( )

A.中国汉字的优越性 B.活字印刷术推广艰难

C.传统科技不易转型 D.四大发明有较大争议

6.(2023·黄山一模)近代以来,一些开明士绅和封疆大吏主张建立各类图书馆等城市公共资源,清政府以非常积极的姿态推动图书馆事业的发展,在1910年颁布了图书馆章程,准备用三年时间完成京师图书馆和各省图书馆的建设工作。这说明( )

A.绅吏阶层支持推动新政兴起

B.社会读书风气浓厚

C.公共资源建设彰显国家自觉

D.西学东渐影响深刻

7.1933年,美国图书馆协会估计,自1929年以来新增的借书人大约在200万到300万之间,总的图书流通增长了将近50%;每20个成年人当中大约有19个人是报纸的读者。这一现象反映出美国当时( )

A.民众精神世界渴望慰藉

B.文化产业拉动了经济增长

C.国民素质得到大幅提升

D.科技革命推动出版业发展

8.(2023·临沂高中学科水平考试)成立于1753年的英国国家博物馆是世界著名博物馆,收藏了世界各地800多万件的文物和图书珍品。藏品主要是在18—19世纪得来的,其中大量是来源于希腊、埃及、印度、中国等国的珍贵文物。据此推断,英国国家博物馆藏品主要来自( )

A.收集积累 B.殖民掠夺

C.国际交流 D.民间捐赠

9.(2023·杭州一模)杭州国家版本馆建筑设计围绕“宋代园林神韵的当代藏书建筑”展开,设计团队透露,他们甚至改过三次图纸,只是为了给三棵几乎和宋画上的一模一样的松树让道。目前,四大主题展览和数字展馆已正式对外开放。这一现象说明( )

①文化遗产须借助现代科技才能焕发活力

②“为松树让道”体现了“天人合一”的理念

③文化遗产是历史留给全人类的共同财富

④该馆有助于赓续中华文脉坚定文化自信

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①③④

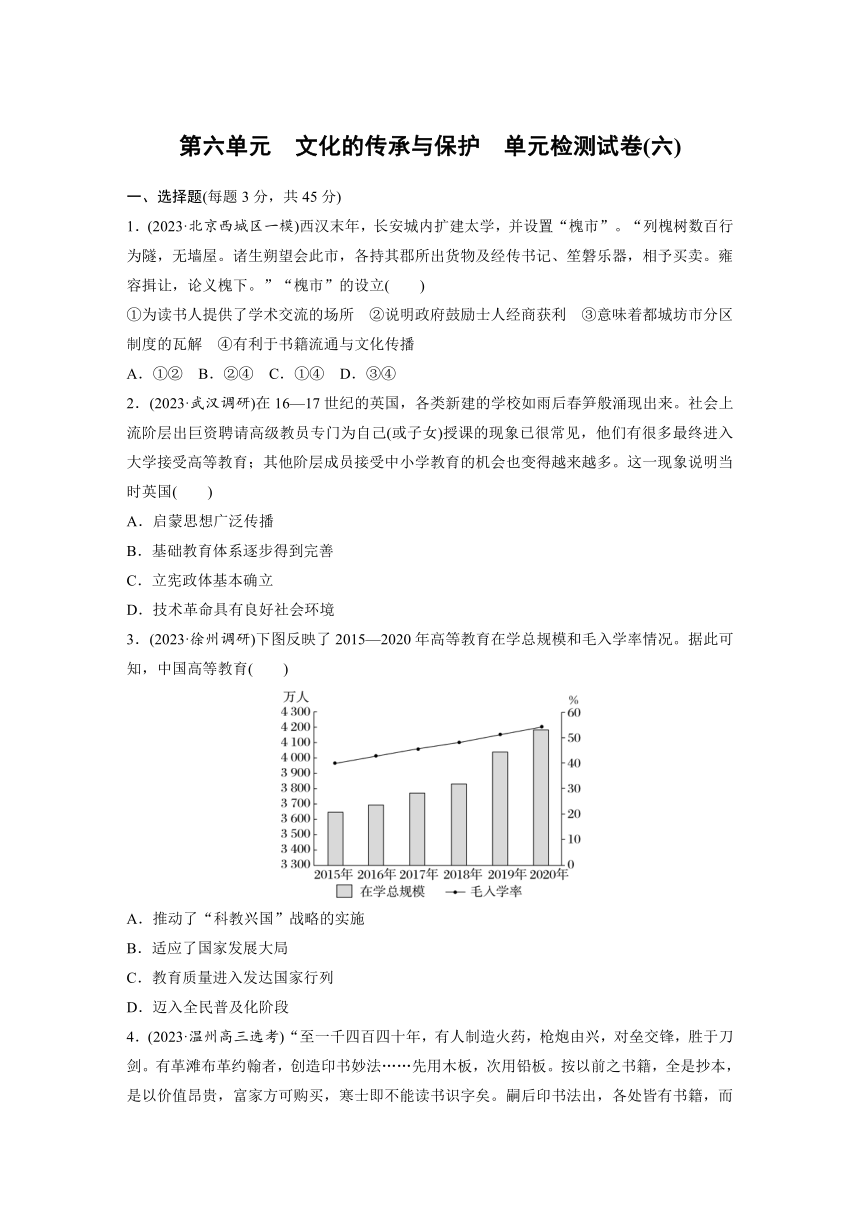

10.(2023·丹东模拟)下表记述了部分世界文化方面的相关史实。下表所述史实( )

时间 事件

1970年 澳大利亚开始将原住民的文化权利纳入国家文化政策与博物馆政策

1990年 美国通过了《北美原住民墓地保护与文物回归法案》,确认了北美印第安人索取原住民文物的权利

1995年 联合国教科文组织提出了“现代国际法归还文物的原则”,即任何因战争原因而被抢夺或丢失的文物都应归还,没有任何时间限制

A.提升了典藏文物的合法性

B.体现出文物保护的公平性

C.使社会群体权益得到重视

D.可推动文化的传承与保护

11.(2023·南京高二调研)2008年,我国政府决定启动影印《四库全书》文化工程,全程参与这一重大文化工程的专家、学者、手工艺人达500余名。2022年,四川省三星堆遗址祭祀区的发掘工作,集中了40家考古发掘、文物保护、多学科研究、数字化服务等单位联合攻关,取得了阶段性成果。由此可知,文化遗产保护( )

A.要具有整体性的思维

B.推动科学技术的创新

C.彰显出真实性的原则

D.提升了政府治理能力

12.黄山申遗成功后,修了三条索道,并在坡度很大的山腰溪谷间修建水库和蓄水池,开崖凿壁,垒坝蓄水。这种做法( )

A.是对黄山资源的充分利用

B.与《世界遗产公约》精神相悖

C.是推动当地经济发展之需

D.是摆脱经济困难的最佳途径

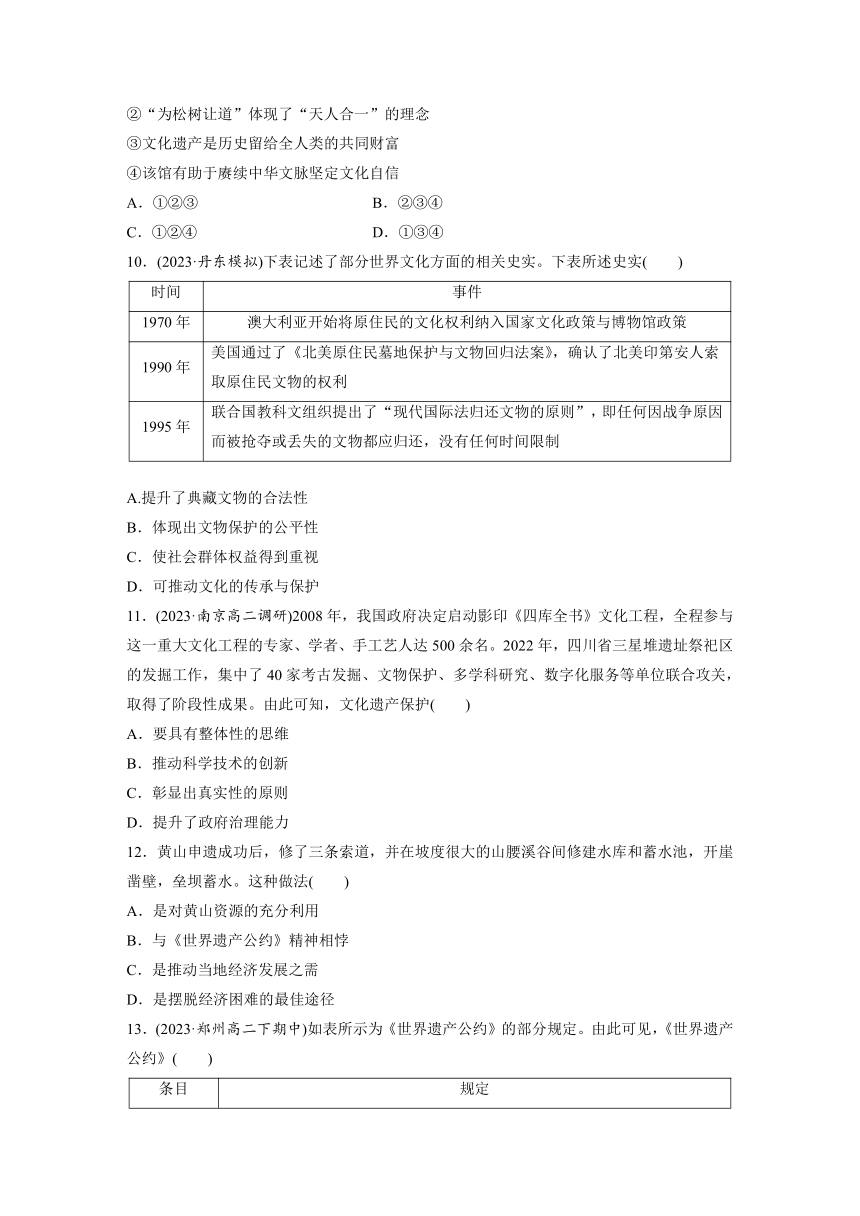

13.(2023·郑州高二下期中)如表所示为《世界遗产公约》的部分规定。由此可见,《世界遗产公约》( )

条目 规定

第六条 本公约缔约国,在充分尊重文化和自然遗产的所在国的主权,并不使国家立法规定的财产权受到损害的同时,承认这类遗产是世界遗产的一部分

第七条 世界文化和自然遗产的国际保护应被理解为建立一个旨在支持本公约缔约国保存和确定这类遗产的努力的国际合作的援助系统

第十八条 本公约缔约国应对在联合国教育、科学及文化组织赞助下为世界遗产基金所组织的国际募款运动给予援助

A.肯定文化遗产具有“突出的真实价值”

B.旨在集各国之力加强对世界遗产的保护

C.公约是关于古迹保护的第一个国际宪章

D.制定了以国际援助为主的遗产保护体系

14.(2023·济南高二下期中)小鲁同学在寒假随家人游览了某处世界文化遗产。在他的回忆中,寺庙第一层回廊的浮雕题材主要取自《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》两大史诗;从第二层回廊走向第三层回廊的中庭则展现了高棉(中南半岛南部民族之一)历史上的人物浮雕,他对浮雕上反复出现的高棉舞蹈女神受斯帕拉斯颇有兴趣。据此可知,这处遗产最可能属于( )

A.非物质文化遗产

B.文化和自然双重遗产

C.近代历史建筑群

D.古代文明的遗迹

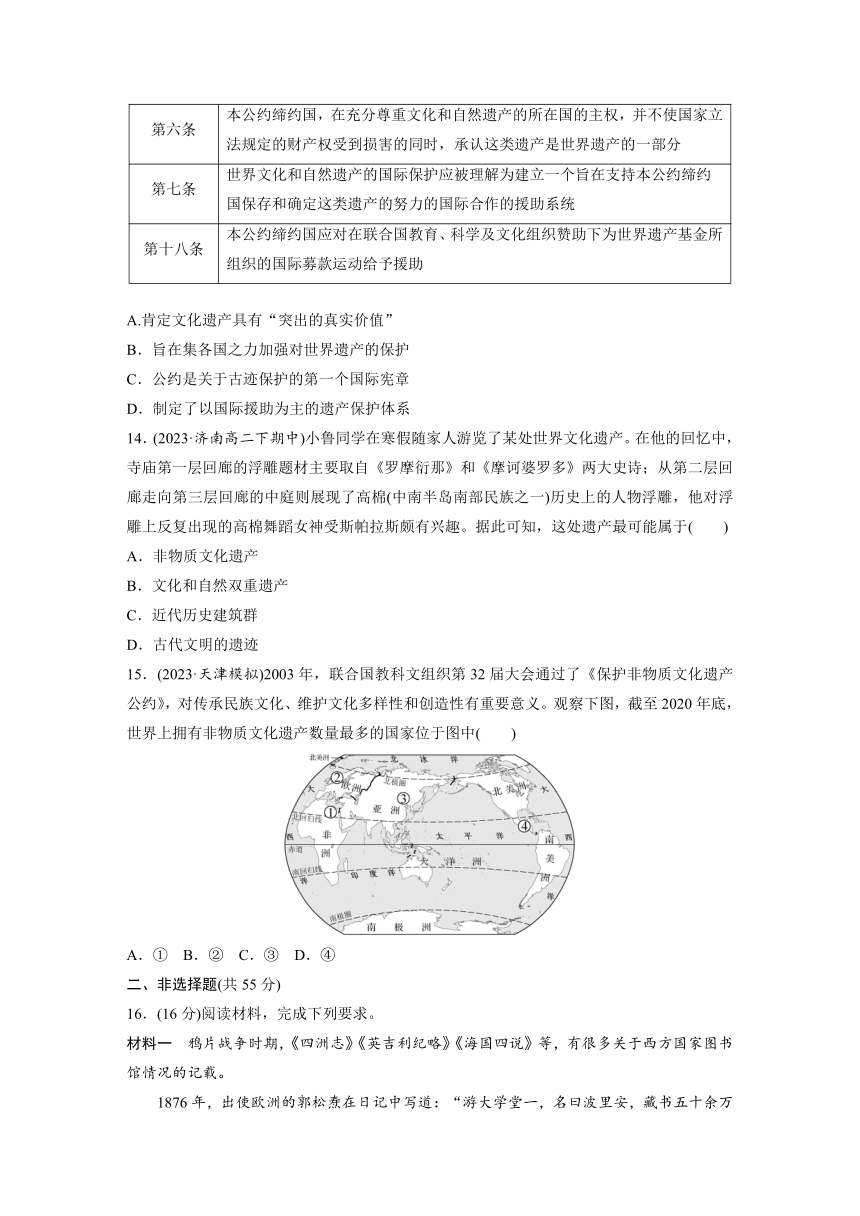

15.(2023·天津模拟)2003年,联合国教科文组织第32届大会通过了《保护非物质文化遗产公约》,对传承民族文化、维护文化多样性和创造性有重要意义。观察下图,截至2020年底,世界上拥有非物质文化遗产数量最多的国家位于图中( )

A.① B.② C.③ D.④

二、非选择题(共55分)

16.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 鸦片战争时期,《四洲志》《英吉利纪略》《海国四说》等,有很多关于西方国家图书馆情况的记载。

1876年,出使欧洲的郭松焘在日记中写道:“游大学堂一,名曰波里安,藏书五十余万册帙”;薛福成在其《出使日记续刻》中写道:“法国有书楼五百所,藏书四百五十九万八千册;英国有书楼二百所,藏书二百八十七万二千册……”

1892年,早期维新派代表郑观应主张“宜饬各直省督、抚于各厅、州、县分设书院,购中外有用之书,藏贮其中,派员专管。”

1895年,康有为在《公车上书》中写道:“州县乡镇,皆设书藏,以广见闻……则人才不可胜数矣。”

1898年,湖南常德的明达学会在其章程中写道:“西国郡邑,皆设大藏书楼……故异才日出,学术日新。”

1902年,清政府颁布《学堂章程》,明文规定:“《大学学堂应附属图书馆一所》,广罗中外古今图书,以资考证。”

1904年,浙江绍兴绅士徐树兰创办古越藏书楼,是私人近代化图书馆的代表。

1905年,湖南成立第一所官办图书馆,此后,各省相继建立公共图书馆。

——摘编自陈亮《清末近代化图书馆的兴起》

材料二 1850年,欧洲第一部公共图书馆法案在英国诞生。该法规定,经地方纳税人投票同意可以使用地方税设立公共图书馆。1893年,英国议会对该法案做出修正,允许地方政府有权决定设立公共图书馆。1871年德国统一之后,其公共图书馆运动得到发展,1924年成立德国公共图书馆协会,拥有450家图书馆会员。在社会和政治相对稳定的法兰西第三共和国时期,1882年法国国家图书馆的欧仁·莫雷尔发起公共图书馆运动,1906年在他的倡议下成立了法国图书管理员协会,公共图书馆在法国顺利发展。总体来说,到20世纪初,欧洲已经普遍建立起公共图书馆体系,这与政府的公共属性和社会职能是分不开的。

——摘编自梁跃天《近代欧洲公共图书馆的兴起》

(1)据材料一并结合所学知识,把晚清近代化图书馆的兴起分为几个阶段,并说明划分的依据。(8分)

(2)据材料二和所学知识,分析近代欧洲公共图书馆兴起的原因和影响。(8分)

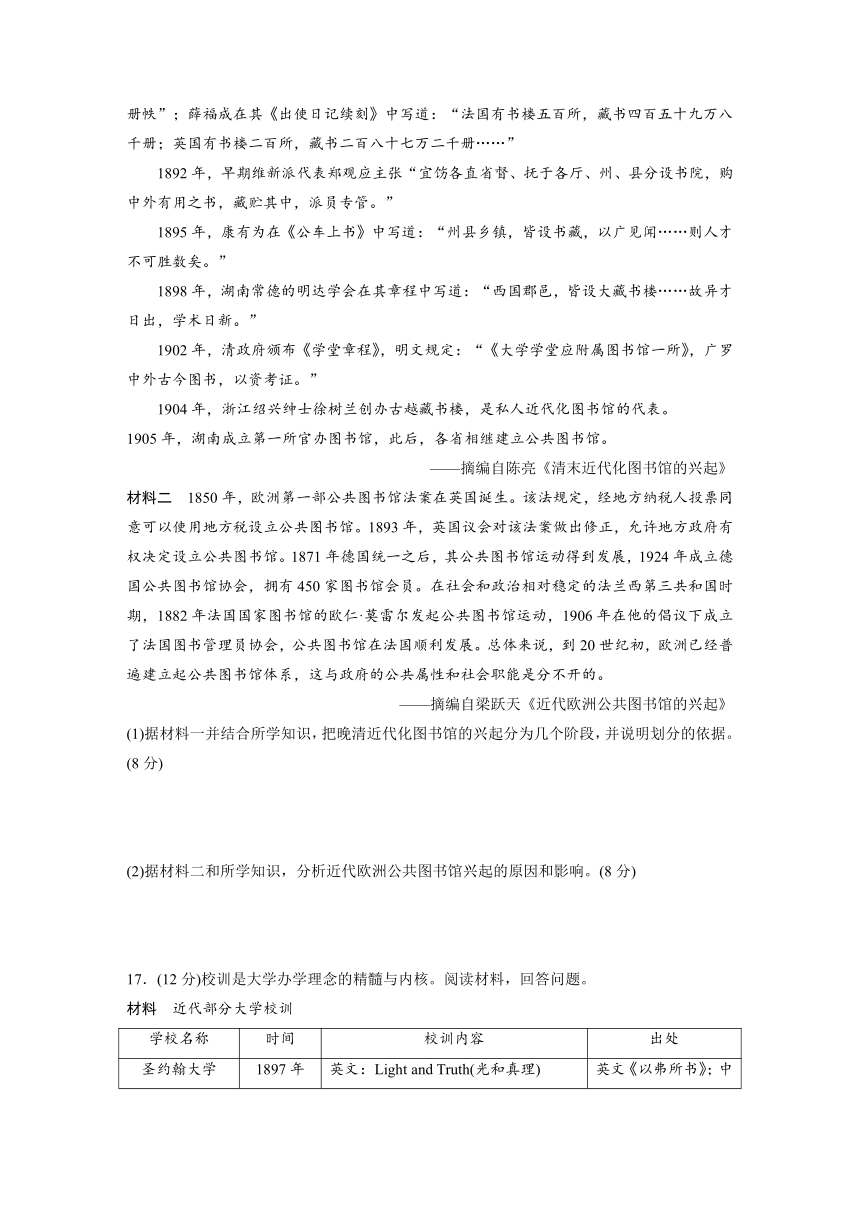

17.(12分)校训是大学办学理念的精髓与内核。阅读材料,回答问题。

材料 近代部分大学校训

学校名称 时间 校训内容 出处

圣约翰大学 1897年 英文:Light and Truth(光和真理) 中文:学而不思则罔,思而不学则殆 英文《以弗所书》;中文《论语》

复旦大学 1905年 博学而笃志,切问而近思 《论语》

清华大学 1911年 自强不息,厚德载物 《易经》

金陵女子大学 1913年 Abundant Life(厚生) 英文格言

中山大学 1924年 博学、审问、慎思、明辨 《中庸》

西南联合大学 1938年 刚毅坚卓 -

华北联合大学 1939年 团结、前进、刻苦、坚定 -

——据周谷平、陶炳增《近代中国大学校训》整理

根据材料,概括近代大学校训的特点,并结合所学知识予以阐释。

18.(2023·深圳一模)(15分)阅读材料,回答问题。

材料一 《人民日报》关于新中国初期文物保护工作的报道数量出现过几次峰值。第一次峰值出现在1950年7月,该月上旬共有4篇关于文物保护法规出台的公报。第二次峰值出现在1955年5月,“台湾当局”筹划“长期出借”文物至美国的举动引发政府、学者、群众的一致抗议,多篇文章与此相关。第三次峰值出现在1956年2月,当月召开了第一次全国考古工作会议,关于会议的报道、发言、决议和倡导成为《人民日报》文化版面的“重头戏”。第四次峰值出现在1957年9月,当时第一次文物普查初见成果,该月有大量文章介绍新的考古成果。——摘编自胡岳枫《新中国成立初期的文物保护》

材料二 1950年,在联合国教科文组织的第5次大会上,意大利代表团提出了保护武装冲突中文化财产的公约草案文本。经多次讨论后,“海牙公约”及其协定书和实施条例于1954年通过,这是世界上第一个在武装冲突情况下全面保护文化遗产的专门性和国际性公约。1965年,国际古迹遗址理事会成立。该理事会是教科文组织世界遗产委员会的专业咨询机构,起初有25个国家参加,截至2019年已扩大到107个国家。在它主持下制定了一系列文件,提出了采用多学科综合方法、尊重文化多样性与完整性等保护原则与方法。

——摘编自陈洁《国际文化遗产保护历程演变(1931—2005年)》

(1)概括新中国文物保护工作的特点。(7分)

(2)概述20世纪中后期国际文化遗产保护工作面临的机遇。(8分)

19.(12分)阅读材料,回答问题。

材料一 昆曲,原称昆腔,它在明朝中期经过革新后,传播到全国各地,形成了各种流派支脉,是中国现存最古老的、具有悠久艺术传统的戏曲,被誉为“近代百戏之祖”。

材料二 (非物质文化遗产的)“保护”指确保非物质文化遗产生命力的各种措施,包括这种遗产各个方面的确认、立档、研究、保存、保护、宣传、弘扬、传承(特别是通过正规和非正规教育)和振兴。——摘编自《保护非物质文化遗产公约》

目前对于昆曲的拯救与保护有两种不同的观点:第一种主张昆曲应保持原生态形式,不能创新。第二种主张创新,如果昆曲不能创新,那它早在几百年前就已经消亡,应该让其丰满羽翼,回到市场上飞翔。结合材料一、二及所学知识,请你选择一种观点加以说明。

单元检测试卷(六)

1.C [据材料“长安城内扩建太学,并设置‘槐市’”可知,太学作为全国最高教育机构,其内部设置的“槐市”为读书人提供了学术交流的场所,故①正确,西汉政府重农抑商,商人政治地位低下,政府鼓励士人经商获利与史实不符,故②错误;坊市分区制度的瓦解是在宋朝,与题中时间不符,故③错误;据材料“货物及经传书记、笙磐乐器,相予买卖。雍容揖让,论义槐下”可知“槐市”内可以买卖书籍或其他物品,有利于书籍流通与文化传播,故④正确;选择C项符合题意。]

2.D [据题干并结合所学可知,16—17世纪的英国学校涌现,社会教育程度普遍得到提高,这为即将到来的工业革命提供了人力资源条件,故选D项;“广泛传播”不合时空,启蒙思想在17世纪中晚期才在英国产生,启蒙思想广泛传播是在18世纪的法国,排除A项;“逐步得到完善”不合时空,基础教育体系逐步得到完善是在工业革命时期,排除B项;“基本确立”不合时空,立宪政体基本确立是1721年责任制内阁的产生,排除C项。]

3.B [根据柱状图并结合所学知识可以看出,高等教育的毛入学率在不断上升,这为国家快速发展提供了人才基础,适应了国家发展的大局,故选B项;“科教兴国”战略早在1995年就提出来了,排除A项;结合所学知识可知,我国教育质量并没有进入发达国家行列,排除C项;结合所学知识可知,中国高等教育并没有迈入全民普及化阶段,排除D项。]

4.B [据材料“嗣后印书法出……由此蔚然兴起也”可知,印刷术对于文化的传承和传播有极大的推动作用,故选B项;“手抄本”在印刷术出现之后受到冲击而减少,“消失”的说法过于绝对,排除A项;阶级对立缓和是指阶级矛盾缓和,与题意不符,排除C项;人类文化典籍得到有效保护与题意不符,排除D项。]

5.B [由题干中的“古代中文的活字印刷,排字工人必须是一个认识几万个汉字的人”可知,活字印刷术要推广需要排字工人有较大的识字量,这在古代是个比较高的要求,所以其推广就相对困难,故选B项。]

6.C [据题干可知,晚清政府采纳了开明士绅和封疆大吏的主张,于1910年“颁布了图书馆章程”,积极发展图书馆事业等城市公共资源,故选C项;“新政兴起”不合时空,清末新政开始于1901年,排除A项;“社会读书风气浓厚”不合逻辑,近代社会动荡,中国缺乏静心读书的环境,排除B项;“西学东渐”不合题意,题干未体现清政府受西方列强的影响,排除D项。]

7.A [根据材料可知,经济危机使民众通过阅读寻求精神慰藉,故选A项;1929—1933年美国未能摆脱经济危机的困扰,排除B项;材料中的现象,有利于国民素质的提升,但“大幅提升”表述欠妥,排除C项;材料与科技革命无直接关联,排除D项。]

8.B [根据题干内容可知,英国国家博物馆的藏品主要是在“18—19世纪得来的”,并且大量藏品来自希腊、埃及、印度、中国等国,结合所学知识可知,英国在18世纪下半叶确立了海上霸主的地位,继而开始了对世界各国的殖民扩张与掠夺,建立了包括北美、加勒比海岛屿、印度和大洋洲等地殖民地在内的帝国,故选B项。]

9.B [由题干中“四大主题展览和数字展馆已正式对外开放”可得,文化遗产借助现代科技焕发了活力,但并不能说文化遗产必须借助现代科技才能焕发活力,故①错误;由题干中“他们甚至改过三次图纸,只是为了给三棵几乎和宋画上的一模一样的松树让道”可得,体现了人与自然和谐相处的“天人合一”理念,故②正确;文化遗产是历史留给全人类的共同财富,故③正确;由题干中“杭州国家版本馆建筑设计围绕‘宋代园林神韵的当代藏书建筑’展开”以及版本馆本身对不同版本的收藏功能可得,该馆有助于传承中华文化,坚定文化自信,故④正确;选择B项符合题意。]

10.D [根据题干表格内容可知,澳大利亚、美国及联合国教科文组织都颁布了相关文件或政策,其目的是保护文化遗产,据此可知,这些做法会推动世界文化遗产的传承与保护,故选D项;题干表格内容所述史实与“典藏文物”没有关系,排除A项;题干表格内容体现出保护文化遗产,但是并没有体现出公平性原则,排除B项;题干表格内容述及的是文化遗产,而不是社会群体权益,排除C项。]

11.A [据材料“集中了40家考古发掘、文物保护、多学科研究、数字化服务等单位联合攻关,取得了阶段性成果”并结合所学可知,文化遗产的保护不能局限于某一部门,而是要协调多个部门,所以要有整体性思维,故选A项;B、C、D三项材料未体现,排除。]

12.B [黄山所在地政府的做法是对黄山景区自然环境的严重破坏,而《世界遗产公约》的目的在于对日益遭到破坏的文化遗产和自然遗产实施有效的保护,显然二者相矛盾,故选B项;A、D两项说法本身错误,排除;C项是政府的初衷,但此做法不可取,排除。]

13.B [据表中信息可知,《世界遗产公约》旨在集各国之力,对日益遭到损毁的文化和自然遗产实施有效保护,故选B项;据表中信息可知,世界遗产具有“突出的普遍价值”,肯定文化遗产具有“突出的真实价值”与材料主旨不符,排除A项;1964年的《国际古迹保护与修复宪章》是关于古迹保护的第一个国际宪章,排除C项;世界遗产保护体系以本国保护为主、国际援助为辅,排除D项。]

14.D [“寺庙第一层回廊的浮雕题材主要取自《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》两大史诗”这些古代遗迹本身是物质文化遗产,内容属于古代文明留下的文化遗产,不是自然形成的,排除A、B项;“某处世界文化遗产”可见是一个遗迹,而不是建筑群,排除C项。]

15.C [根据所学知识可知,截至2020年底,中国已有42个非物质文化遗产项目入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录,是世界上拥有非物质文化遗产数量最多的国家,故选C项;①是非洲国家,排除A项;②是欧洲国家,排除B项;④是中美洲国家,排除D项。]

16.(1)阶段和依据:鸦片战争时期,介绍西方国家图书馆;洋务运动时期,重提西方国家图书馆;维新运动时期,主张设置图书馆,以广见闻;晚清新政改革时期,国家推动,私人图书馆和公共图书馆相继成立。

(2)原因:国家立法的推动;工业革命的影响;政局稳定;政府的公共属性和社会职能。

影响:有利于提升民众的知识文化水平;反映资产阶级政府对社会治理的加强,具有引导社会风气、缓和社会矛盾、维护社会秩序的作用;为世界其他地区公共图书馆的建立提供借鉴。

17.特点:具有鲜明的时代特色;崇尚传统文化,强调道德修养;体现东西方文化的融合;引经据典;注重学习态度的培养。

阐释:近代中国大学校训反映了近代中国民族危机加深,社会动荡不安,先进知识分子积极探索救亡图存的道路,如清华大学校训中“自强不息”反映了近代中国人民积极探索救国道路,华北联合大学校训中的“团结、前进、刻苦、坚定”反映了坚持团结抗战的信心与决心。中国传统文化博大精深,内涵丰富,具有强大凝聚力,如清华大学校训倡导“自强不息”、中山大学校训“博学、审问、慎思”均体现出对传统文化的继承。近代西学东渐,西方文化在中国传播,如圣约翰大学中英文校训的制定就体现了这一时代特点。近代中国大学校训继承传统文化,吸收西方先进思想,有助于培养适应时代需要的优秀人才,有利于增强民族文化自信。

18.(1)特点:重视法制建设;参与主体的多元化;政府占据主导地位;新闻媒体积极参与。

(2)第二次世界大战让各国认识到遗产保护的重要性;联合国等国际组织的成立加强了国际协作;国际法的完善为文化遗产保护提供了保障;大众传媒的发展。

19.认可观点一。

说明:昆曲作为世界文化遗产,首先要保持其完整性、真实性。另外,昆曲是我国现存最古老的、具有完整表演系统的戏剧形态,是“国宝”级的“活化石”。昆曲有极其丰富的理论宝库及传统剧目,需要我们去挖掘和传承,国家应该投入相关资金进行保护。所以,应保持其原生态形式。

认可观点二。

说明:昆曲目前处于长期衰微的处境,片面追求旋律性和音乐性,牺牲文学性和戏剧性是其致命弱点,清朝中期的“花雅之争”已经表明昆曲不改革的后果就是逐渐被观众抛弃而日趋衰落。《保护非物质文化遗产公约》也明确规定保护措施的内容之一是“振兴”,即让昆曲重新被观众所接受。但现代观众大多听不懂,因此出现“昆曲叫好不叫座”的现象。要让现代观众接受,让市场接受,昆曲必须进行改革创新。

一、选择题(每题3分,共45分)

1.(2023·北京西城区一模)西汉末年,长安城内扩建太学,并设置“槐市”。“列槐树数百行为隧,无墙屋。诸生朔望会此市,各持其郡所出货物及经传书记、笙磐乐器,相予买卖。雍容揖让,论义槐下。”“槐市”的设立( )

①为读书人提供了学术交流的场所 ②说明政府鼓励士人经商获利 ③意味着都城坊市分区制度的瓦解 ④有利于书籍流通与文化传播

A.①② B.②④ C.①④ D.③④

2.(2023·武汉调研)在16—17世纪的英国,各类新建的学校如雨后春笋般涌现出来。社会上流阶层出巨资聘请高级教员专门为自己(或子女)授课的现象已很常见,他们有很多最终进入大学接受高等教育;其他阶层成员接受中小学教育的机会也变得越来越多。这一现象说明当时英国( )

A.启蒙思想广泛传播

B.基础教育体系逐步得到完善

C.立宪政体基本确立

D.技术革命具有良好社会环境

3.(2023·徐州调研)下图反映了2015—2020年高等教育在学总规模和毛入学率情况。据此可知,中国高等教育( )

A.推动了“科教兴国”战略的实施

B.适应了国家发展大局

C.教育质量进入发达国家行列

D.迈入全民普及化阶段

4.(2023·温州高三选考)“至一千四百四十年,有人制造火药,枪炮由兴,对垒交锋,胜于刀剑。有革滩布革约翰者,创造印书妙法……先用木板,次用铅板。按以前之书籍,全是抄本,是以价值昂贵,富家方可购买,寒士即不能读书识字矣。嗣后印书法出,各处皆有书籍,而工省价廉,人人可获,文字学业,由此蔚然兴起也。”据此可知( )

A.“手抄本”消失

B.文化传承与传播的极大推进

C.阶级对立缓和

D.人类文化典籍自此得到有效保护

5.江晓原在《关于四大发明的争议和思考》中指出:古代中文的活字印刷,排字工人必须是一个认识几万个汉字的人,但是西文的排版工人甚至可以是一个不识字的人,因为它一共只有几十个符号。这可以说明( )

A.中国汉字的优越性 B.活字印刷术推广艰难

C.传统科技不易转型 D.四大发明有较大争议

6.(2023·黄山一模)近代以来,一些开明士绅和封疆大吏主张建立各类图书馆等城市公共资源,清政府以非常积极的姿态推动图书馆事业的发展,在1910年颁布了图书馆章程,准备用三年时间完成京师图书馆和各省图书馆的建设工作。这说明( )

A.绅吏阶层支持推动新政兴起

B.社会读书风气浓厚

C.公共资源建设彰显国家自觉

D.西学东渐影响深刻

7.1933年,美国图书馆协会估计,自1929年以来新增的借书人大约在200万到300万之间,总的图书流通增长了将近50%;每20个成年人当中大约有19个人是报纸的读者。这一现象反映出美国当时( )

A.民众精神世界渴望慰藉

B.文化产业拉动了经济增长

C.国民素质得到大幅提升

D.科技革命推动出版业发展

8.(2023·临沂高中学科水平考试)成立于1753年的英国国家博物馆是世界著名博物馆,收藏了世界各地800多万件的文物和图书珍品。藏品主要是在18—19世纪得来的,其中大量是来源于希腊、埃及、印度、中国等国的珍贵文物。据此推断,英国国家博物馆藏品主要来自( )

A.收集积累 B.殖民掠夺

C.国际交流 D.民间捐赠

9.(2023·杭州一模)杭州国家版本馆建筑设计围绕“宋代园林神韵的当代藏书建筑”展开,设计团队透露,他们甚至改过三次图纸,只是为了给三棵几乎和宋画上的一模一样的松树让道。目前,四大主题展览和数字展馆已正式对外开放。这一现象说明( )

①文化遗产须借助现代科技才能焕发活力

②“为松树让道”体现了“天人合一”的理念

③文化遗产是历史留给全人类的共同财富

④该馆有助于赓续中华文脉坚定文化自信

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①③④

10.(2023·丹东模拟)下表记述了部分世界文化方面的相关史实。下表所述史实( )

时间 事件

1970年 澳大利亚开始将原住民的文化权利纳入国家文化政策与博物馆政策

1990年 美国通过了《北美原住民墓地保护与文物回归法案》,确认了北美印第安人索取原住民文物的权利

1995年 联合国教科文组织提出了“现代国际法归还文物的原则”,即任何因战争原因而被抢夺或丢失的文物都应归还,没有任何时间限制

A.提升了典藏文物的合法性

B.体现出文物保护的公平性

C.使社会群体权益得到重视

D.可推动文化的传承与保护

11.(2023·南京高二调研)2008年,我国政府决定启动影印《四库全书》文化工程,全程参与这一重大文化工程的专家、学者、手工艺人达500余名。2022年,四川省三星堆遗址祭祀区的发掘工作,集中了40家考古发掘、文物保护、多学科研究、数字化服务等单位联合攻关,取得了阶段性成果。由此可知,文化遗产保护( )

A.要具有整体性的思维

B.推动科学技术的创新

C.彰显出真实性的原则

D.提升了政府治理能力

12.黄山申遗成功后,修了三条索道,并在坡度很大的山腰溪谷间修建水库和蓄水池,开崖凿壁,垒坝蓄水。这种做法( )

A.是对黄山资源的充分利用

B.与《世界遗产公约》精神相悖

C.是推动当地经济发展之需

D.是摆脱经济困难的最佳途径

13.(2023·郑州高二下期中)如表所示为《世界遗产公约》的部分规定。由此可见,《世界遗产公约》( )

条目 规定

第六条 本公约缔约国,在充分尊重文化和自然遗产的所在国的主权,并不使国家立法规定的财产权受到损害的同时,承认这类遗产是世界遗产的一部分

第七条 世界文化和自然遗产的国际保护应被理解为建立一个旨在支持本公约缔约国保存和确定这类遗产的努力的国际合作的援助系统

第十八条 本公约缔约国应对在联合国教育、科学及文化组织赞助下为世界遗产基金所组织的国际募款运动给予援助

A.肯定文化遗产具有“突出的真实价值”

B.旨在集各国之力加强对世界遗产的保护

C.公约是关于古迹保护的第一个国际宪章

D.制定了以国际援助为主的遗产保护体系

14.(2023·济南高二下期中)小鲁同学在寒假随家人游览了某处世界文化遗产。在他的回忆中,寺庙第一层回廊的浮雕题材主要取自《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》两大史诗;从第二层回廊走向第三层回廊的中庭则展现了高棉(中南半岛南部民族之一)历史上的人物浮雕,他对浮雕上反复出现的高棉舞蹈女神受斯帕拉斯颇有兴趣。据此可知,这处遗产最可能属于( )

A.非物质文化遗产

B.文化和自然双重遗产

C.近代历史建筑群

D.古代文明的遗迹

15.(2023·天津模拟)2003年,联合国教科文组织第32届大会通过了《保护非物质文化遗产公约》,对传承民族文化、维护文化多样性和创造性有重要意义。观察下图,截至2020年底,世界上拥有非物质文化遗产数量最多的国家位于图中( )

A.① B.② C.③ D.④

二、非选择题(共55分)

16.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 鸦片战争时期,《四洲志》《英吉利纪略》《海国四说》等,有很多关于西方国家图书馆情况的记载。

1876年,出使欧洲的郭松焘在日记中写道:“游大学堂一,名曰波里安,藏书五十余万册帙”;薛福成在其《出使日记续刻》中写道:“法国有书楼五百所,藏书四百五十九万八千册;英国有书楼二百所,藏书二百八十七万二千册……”

1892年,早期维新派代表郑观应主张“宜饬各直省督、抚于各厅、州、县分设书院,购中外有用之书,藏贮其中,派员专管。”

1895年,康有为在《公车上书》中写道:“州县乡镇,皆设书藏,以广见闻……则人才不可胜数矣。”

1898年,湖南常德的明达学会在其章程中写道:“西国郡邑,皆设大藏书楼……故异才日出,学术日新。”

1902年,清政府颁布《学堂章程》,明文规定:“《大学学堂应附属图书馆一所》,广罗中外古今图书,以资考证。”

1904年,浙江绍兴绅士徐树兰创办古越藏书楼,是私人近代化图书馆的代表。

1905年,湖南成立第一所官办图书馆,此后,各省相继建立公共图书馆。

——摘编自陈亮《清末近代化图书馆的兴起》

材料二 1850年,欧洲第一部公共图书馆法案在英国诞生。该法规定,经地方纳税人投票同意可以使用地方税设立公共图书馆。1893年,英国议会对该法案做出修正,允许地方政府有权决定设立公共图书馆。1871年德国统一之后,其公共图书馆运动得到发展,1924年成立德国公共图书馆协会,拥有450家图书馆会员。在社会和政治相对稳定的法兰西第三共和国时期,1882年法国国家图书馆的欧仁·莫雷尔发起公共图书馆运动,1906年在他的倡议下成立了法国图书管理员协会,公共图书馆在法国顺利发展。总体来说,到20世纪初,欧洲已经普遍建立起公共图书馆体系,这与政府的公共属性和社会职能是分不开的。

——摘编自梁跃天《近代欧洲公共图书馆的兴起》

(1)据材料一并结合所学知识,把晚清近代化图书馆的兴起分为几个阶段,并说明划分的依据。(8分)

(2)据材料二和所学知识,分析近代欧洲公共图书馆兴起的原因和影响。(8分)

17.(12分)校训是大学办学理念的精髓与内核。阅读材料,回答问题。

材料 近代部分大学校训

学校名称 时间 校训内容 出处

圣约翰大学 1897年 英文:Light and Truth(光和真理) 中文:学而不思则罔,思而不学则殆 英文《以弗所书》;中文《论语》

复旦大学 1905年 博学而笃志,切问而近思 《论语》

清华大学 1911年 自强不息,厚德载物 《易经》

金陵女子大学 1913年 Abundant Life(厚生) 英文格言

中山大学 1924年 博学、审问、慎思、明辨 《中庸》

西南联合大学 1938年 刚毅坚卓 -

华北联合大学 1939年 团结、前进、刻苦、坚定 -

——据周谷平、陶炳增《近代中国大学校训》整理

根据材料,概括近代大学校训的特点,并结合所学知识予以阐释。

18.(2023·深圳一模)(15分)阅读材料,回答问题。

材料一 《人民日报》关于新中国初期文物保护工作的报道数量出现过几次峰值。第一次峰值出现在1950年7月,该月上旬共有4篇关于文物保护法规出台的公报。第二次峰值出现在1955年5月,“台湾当局”筹划“长期出借”文物至美国的举动引发政府、学者、群众的一致抗议,多篇文章与此相关。第三次峰值出现在1956年2月,当月召开了第一次全国考古工作会议,关于会议的报道、发言、决议和倡导成为《人民日报》文化版面的“重头戏”。第四次峰值出现在1957年9月,当时第一次文物普查初见成果,该月有大量文章介绍新的考古成果。——摘编自胡岳枫《新中国成立初期的文物保护》

材料二 1950年,在联合国教科文组织的第5次大会上,意大利代表团提出了保护武装冲突中文化财产的公约草案文本。经多次讨论后,“海牙公约”及其协定书和实施条例于1954年通过,这是世界上第一个在武装冲突情况下全面保护文化遗产的专门性和国际性公约。1965年,国际古迹遗址理事会成立。该理事会是教科文组织世界遗产委员会的专业咨询机构,起初有25个国家参加,截至2019年已扩大到107个国家。在它主持下制定了一系列文件,提出了采用多学科综合方法、尊重文化多样性与完整性等保护原则与方法。

——摘编自陈洁《国际文化遗产保护历程演变(1931—2005年)》

(1)概括新中国文物保护工作的特点。(7分)

(2)概述20世纪中后期国际文化遗产保护工作面临的机遇。(8分)

19.(12分)阅读材料,回答问题。

材料一 昆曲,原称昆腔,它在明朝中期经过革新后,传播到全国各地,形成了各种流派支脉,是中国现存最古老的、具有悠久艺术传统的戏曲,被誉为“近代百戏之祖”。

材料二 (非物质文化遗产的)“保护”指确保非物质文化遗产生命力的各种措施,包括这种遗产各个方面的确认、立档、研究、保存、保护、宣传、弘扬、传承(特别是通过正规和非正规教育)和振兴。——摘编自《保护非物质文化遗产公约》

目前对于昆曲的拯救与保护有两种不同的观点:第一种主张昆曲应保持原生态形式,不能创新。第二种主张创新,如果昆曲不能创新,那它早在几百年前就已经消亡,应该让其丰满羽翼,回到市场上飞翔。结合材料一、二及所学知识,请你选择一种观点加以说明。

单元检测试卷(六)

1.C [据材料“长安城内扩建太学,并设置‘槐市’”可知,太学作为全国最高教育机构,其内部设置的“槐市”为读书人提供了学术交流的场所,故①正确,西汉政府重农抑商,商人政治地位低下,政府鼓励士人经商获利与史实不符,故②错误;坊市分区制度的瓦解是在宋朝,与题中时间不符,故③错误;据材料“货物及经传书记、笙磐乐器,相予买卖。雍容揖让,论义槐下”可知“槐市”内可以买卖书籍或其他物品,有利于书籍流通与文化传播,故④正确;选择C项符合题意。]

2.D [据题干并结合所学可知,16—17世纪的英国学校涌现,社会教育程度普遍得到提高,这为即将到来的工业革命提供了人力资源条件,故选D项;“广泛传播”不合时空,启蒙思想在17世纪中晚期才在英国产生,启蒙思想广泛传播是在18世纪的法国,排除A项;“逐步得到完善”不合时空,基础教育体系逐步得到完善是在工业革命时期,排除B项;“基本确立”不合时空,立宪政体基本确立是1721年责任制内阁的产生,排除C项。]

3.B [根据柱状图并结合所学知识可以看出,高等教育的毛入学率在不断上升,这为国家快速发展提供了人才基础,适应了国家发展的大局,故选B项;“科教兴国”战略早在1995年就提出来了,排除A项;结合所学知识可知,我国教育质量并没有进入发达国家行列,排除C项;结合所学知识可知,中国高等教育并没有迈入全民普及化阶段,排除D项。]

4.B [据材料“嗣后印书法出……由此蔚然兴起也”可知,印刷术对于文化的传承和传播有极大的推动作用,故选B项;“手抄本”在印刷术出现之后受到冲击而减少,“消失”的说法过于绝对,排除A项;阶级对立缓和是指阶级矛盾缓和,与题意不符,排除C项;人类文化典籍得到有效保护与题意不符,排除D项。]

5.B [由题干中的“古代中文的活字印刷,排字工人必须是一个认识几万个汉字的人”可知,活字印刷术要推广需要排字工人有较大的识字量,这在古代是个比较高的要求,所以其推广就相对困难,故选B项。]

6.C [据题干可知,晚清政府采纳了开明士绅和封疆大吏的主张,于1910年“颁布了图书馆章程”,积极发展图书馆事业等城市公共资源,故选C项;“新政兴起”不合时空,清末新政开始于1901年,排除A项;“社会读书风气浓厚”不合逻辑,近代社会动荡,中国缺乏静心读书的环境,排除B项;“西学东渐”不合题意,题干未体现清政府受西方列强的影响,排除D项。]

7.A [根据材料可知,经济危机使民众通过阅读寻求精神慰藉,故选A项;1929—1933年美国未能摆脱经济危机的困扰,排除B项;材料中的现象,有利于国民素质的提升,但“大幅提升”表述欠妥,排除C项;材料与科技革命无直接关联,排除D项。]

8.B [根据题干内容可知,英国国家博物馆的藏品主要是在“18—19世纪得来的”,并且大量藏品来自希腊、埃及、印度、中国等国,结合所学知识可知,英国在18世纪下半叶确立了海上霸主的地位,继而开始了对世界各国的殖民扩张与掠夺,建立了包括北美、加勒比海岛屿、印度和大洋洲等地殖民地在内的帝国,故选B项。]

9.B [由题干中“四大主题展览和数字展馆已正式对外开放”可得,文化遗产借助现代科技焕发了活力,但并不能说文化遗产必须借助现代科技才能焕发活力,故①错误;由题干中“他们甚至改过三次图纸,只是为了给三棵几乎和宋画上的一模一样的松树让道”可得,体现了人与自然和谐相处的“天人合一”理念,故②正确;文化遗产是历史留给全人类的共同财富,故③正确;由题干中“杭州国家版本馆建筑设计围绕‘宋代园林神韵的当代藏书建筑’展开”以及版本馆本身对不同版本的收藏功能可得,该馆有助于传承中华文化,坚定文化自信,故④正确;选择B项符合题意。]

10.D [根据题干表格内容可知,澳大利亚、美国及联合国教科文组织都颁布了相关文件或政策,其目的是保护文化遗产,据此可知,这些做法会推动世界文化遗产的传承与保护,故选D项;题干表格内容所述史实与“典藏文物”没有关系,排除A项;题干表格内容体现出保护文化遗产,但是并没有体现出公平性原则,排除B项;题干表格内容述及的是文化遗产,而不是社会群体权益,排除C项。]

11.A [据材料“集中了40家考古发掘、文物保护、多学科研究、数字化服务等单位联合攻关,取得了阶段性成果”并结合所学可知,文化遗产的保护不能局限于某一部门,而是要协调多个部门,所以要有整体性思维,故选A项;B、C、D三项材料未体现,排除。]

12.B [黄山所在地政府的做法是对黄山景区自然环境的严重破坏,而《世界遗产公约》的目的在于对日益遭到破坏的文化遗产和自然遗产实施有效的保护,显然二者相矛盾,故选B项;A、D两项说法本身错误,排除;C项是政府的初衷,但此做法不可取,排除。]

13.B [据表中信息可知,《世界遗产公约》旨在集各国之力,对日益遭到损毁的文化和自然遗产实施有效保护,故选B项;据表中信息可知,世界遗产具有“突出的普遍价值”,肯定文化遗产具有“突出的真实价值”与材料主旨不符,排除A项;1964年的《国际古迹保护与修复宪章》是关于古迹保护的第一个国际宪章,排除C项;世界遗产保护体系以本国保护为主、国际援助为辅,排除D项。]

14.D [“寺庙第一层回廊的浮雕题材主要取自《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》两大史诗”这些古代遗迹本身是物质文化遗产,内容属于古代文明留下的文化遗产,不是自然形成的,排除A、B项;“某处世界文化遗产”可见是一个遗迹,而不是建筑群,排除C项。]

15.C [根据所学知识可知,截至2020年底,中国已有42个非物质文化遗产项目入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录,是世界上拥有非物质文化遗产数量最多的国家,故选C项;①是非洲国家,排除A项;②是欧洲国家,排除B项;④是中美洲国家,排除D项。]

16.(1)阶段和依据:鸦片战争时期,介绍西方国家图书馆;洋务运动时期,重提西方国家图书馆;维新运动时期,主张设置图书馆,以广见闻;晚清新政改革时期,国家推动,私人图书馆和公共图书馆相继成立。

(2)原因:国家立法的推动;工业革命的影响;政局稳定;政府的公共属性和社会职能。

影响:有利于提升民众的知识文化水平;反映资产阶级政府对社会治理的加强,具有引导社会风气、缓和社会矛盾、维护社会秩序的作用;为世界其他地区公共图书馆的建立提供借鉴。

17.特点:具有鲜明的时代特色;崇尚传统文化,强调道德修养;体现东西方文化的融合;引经据典;注重学习态度的培养。

阐释:近代中国大学校训反映了近代中国民族危机加深,社会动荡不安,先进知识分子积极探索救亡图存的道路,如清华大学校训中“自强不息”反映了近代中国人民积极探索救国道路,华北联合大学校训中的“团结、前进、刻苦、坚定”反映了坚持团结抗战的信心与决心。中国传统文化博大精深,内涵丰富,具有强大凝聚力,如清华大学校训倡导“自强不息”、中山大学校训“博学、审问、慎思”均体现出对传统文化的继承。近代西学东渐,西方文化在中国传播,如圣约翰大学中英文校训的制定就体现了这一时代特点。近代中国大学校训继承传统文化,吸收西方先进思想,有助于培养适应时代需要的优秀人才,有利于增强民族文化自信。

18.(1)特点:重视法制建设;参与主体的多元化;政府占据主导地位;新闻媒体积极参与。

(2)第二次世界大战让各国认识到遗产保护的重要性;联合国等国际组织的成立加强了国际协作;国际法的完善为文化遗产保护提供了保障;大众传媒的发展。

19.认可观点一。

说明:昆曲作为世界文化遗产,首先要保持其完整性、真实性。另外,昆曲是我国现存最古老的、具有完整表演系统的戏剧形态,是“国宝”级的“活化石”。昆曲有极其丰富的理论宝库及传统剧目,需要我们去挖掘和传承,国家应该投入相关资金进行保护。所以,应保持其原生态形式。

认可观点二。

说明:昆曲目前处于长期衰微的处境,片面追求旋律性和音乐性,牺牲文学性和戏剧性是其致命弱点,清朝中期的“花雅之争”已经表明昆曲不改革的后果就是逐渐被观众抛弃而日趋衰落。《保护非物质文化遗产公约》也明确规定保护措施的内容之一是“振兴”,即让昆曲重新被观众所接受。但现代观众大多听不懂,因此出现“昆曲叫好不叫座”的现象。要让现代观众接受,让市场接受,昆曲必须进行改革创新。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享