第一单元源远流长的中华文化单元检测试卷(含答案)2024春高中历史统编版选择性必修3

文档属性

| 名称 | 第一单元源远流长的中华文化单元检测试卷(含答案)2024春高中历史统编版选择性必修3 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 444.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-10 21:50:17 | ||

图片预览

文档简介

第一单元 源远流长的中华文化 单元检测试卷(一)

一、选择题(每题3分,共45分)

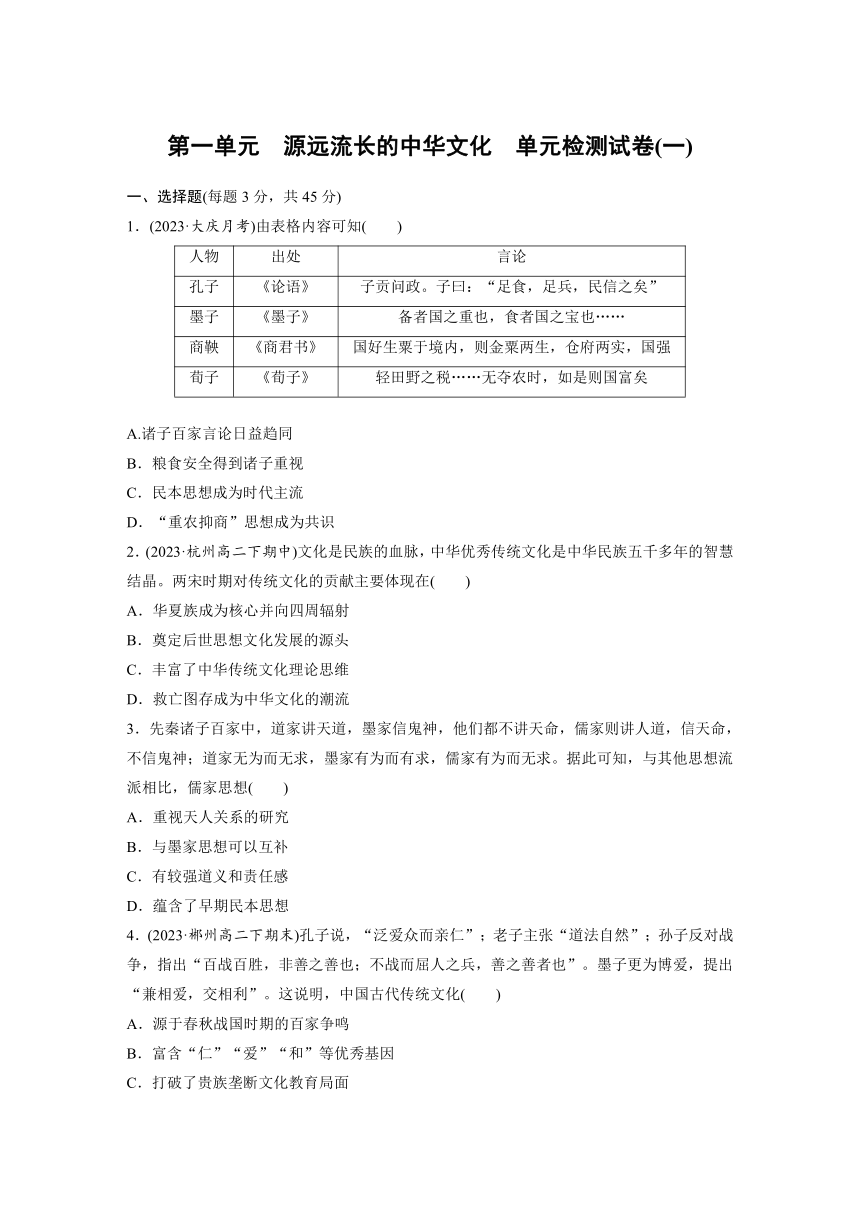

1.(2023·大庆月考)由表格内容可知( )

人物 出处 言论

孔子 《论语》 子贡问政。子曰:“足食,足兵,民信之矣”

墨子 《墨子》 备者国之重也,食者国之宝也……

商鞅 《商君书》 国好生粟于境内,则金粟两生,仓府两实,国强

荀子 《荀子》 轻田野之税……无夺农时,如是则国富矣

A.诸子百家言论日益趋同

B.粮食安全得到诸子重视

C.民本思想成为时代主流

D.“重农抑商”思想成为共识

2.(2023·杭州高二下期中)文化是民族的血脉,中华优秀传统文化是中华民族五千多年的智慧结晶。两宋时期对传统文化的贡献主要体现在( )

A.华夏族成为核心并向四周辐射

B.奠定后世思想文化发展的源头

C.丰富了中华传统文化理论思维

D.救亡图存成为中华文化的潮流

3.先秦诸子百家中,道家讲天道,墨家信鬼神,他们都不讲天命,儒家则讲人道,信天命,不信鬼神;道家无为而无求,墨家有为而有求,儒家有为而无求。据此可知,与其他思想流派相比,儒家思想( )

A.重视天人关系的研究

B.与墨家思想可以互补

C.有较强道义和责任感

D.蕴含了早期民本思想

4.(2023·郴州高二下期末)孔子说,“泛爱众而亲仁”;老子主张“道法自然”;孙子反对战争,指出“百战百胜,非善之善也;不战而屈人之兵,善之善者也”。墨子更为博爱,提出“兼相爱,交相利”。这说明,中国古代传统文化( )

A.源于春秋战国时期的百家争鸣

B.富含“仁”“爱”“和”等优秀基因

C.打破了贵族垄断文化教育局面

D.促使思想家重视人与自然关系

5.(2023·兰州一中检测)明朝王守仁的《传习录》记载:“今人却将知行分作两件去做,以为必先知了然后能行,我如今且去讲习讨论做知的工夫,待知得真了,方去做行的功夫,故遂终身不行,亦遂终身不知。此不是小病痛,其来已非一日矣。”该主张旨在( )

A.全面批判否定程朱理学思想

B.强调“格物致知”的重要性

C.批判只知不行强调知而必行

D.强调“知先行后”的重要性

6.(2023·贵州高二质检)汉字独特的象形、表意等功能,使它可以成为各方言区的人群及各民族用来交际的共同工具。汉字把广大地域内的居民拉近,从而增强了中华民族的凝聚力。这主要体现了( )

A.汉字字形结构复杂

B.汉字发展顺应潮流

C.汉字是世界古老文字

D.中华文化的内聚性

7.考古学家夏鼐指出:“有的学者认为,小屯殷墟文化,代表中国最早的文明,是中国文明的开始。如果真是那样,中国文明简直就像传说中的老子,一生下来就长出白胡子了。”作者意在说明( )

A.商代是中华文明的开端

B.中华文明的起源模糊不清

C.中华文明起源争论激烈

D.中华文明的历史源远流长

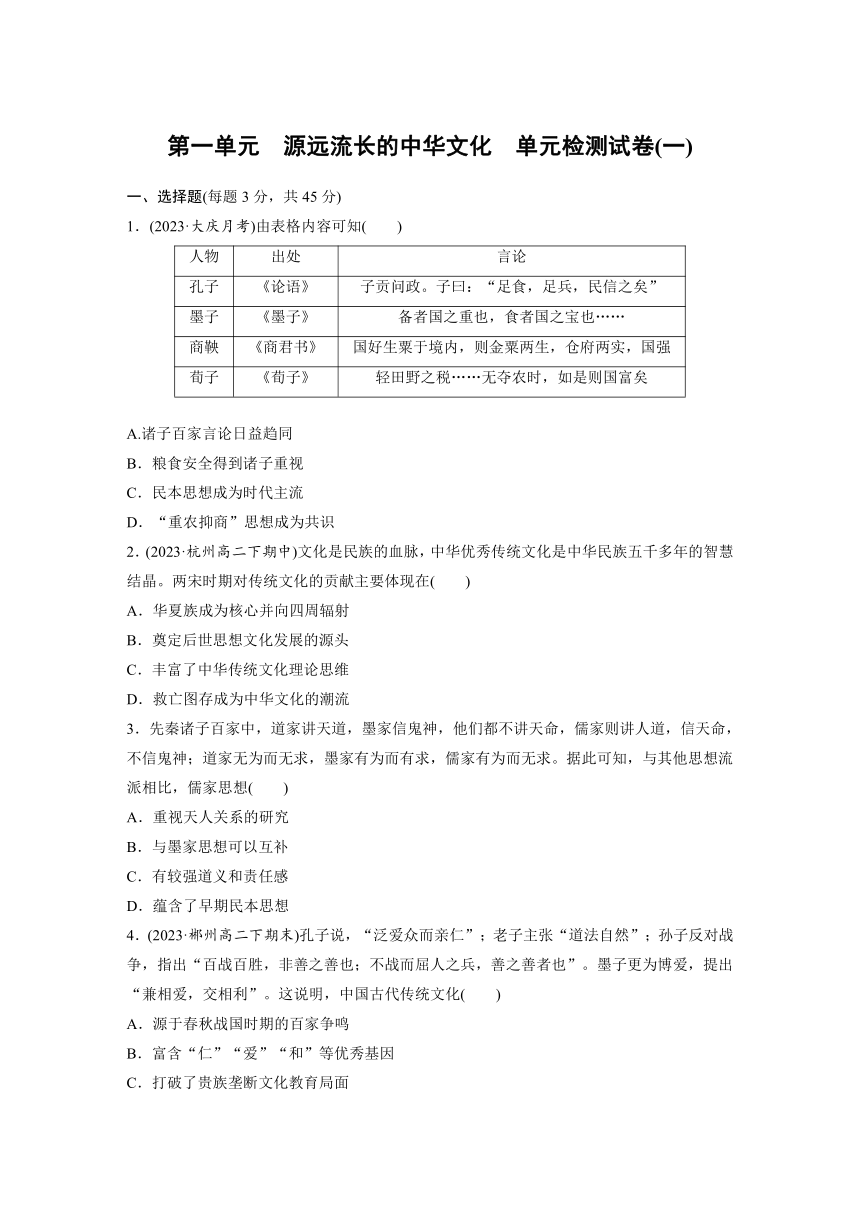

8.(2023·银川一中期中)下列为古代中国对外交往中的历史事件(部分)。

时期 史实

秦汉 中国的铸铜和制漆工艺传到朝鲜

隋唐 日本参照汉字草书和楷书的偏旁,创制了自己的文字

宋元 阿拉伯数字传入中国

明清 传教士利玛窦来华

对表中信息解释合理的是( )

A.古代中外之间交流具有双向性

B.古代中外间交流以技术为主导

C.海外贸易受到历代王朝的重视

D.中国对外交流主要对象是邻国

9.王守仁提出“良知”说,认为只要去除物欲的“昏蔽”,人人皆可为“圣人”,一定程度上突破了社会阶层的意识形态界限。据此可知,王守仁的“心学”( )

A.摆脱了儒学思想束缚

B.彰显了人的自我意识

C.冲破了社会等级观念

D.批判了君主专制统治

10.“规矩”“准绳”等词汇常用来比喻人们言行的原则、准则和标准,但考诸历史,规、矩、准绳原本是先秦时期工匠用于画圆、测量和检验的工具,至今仍为一些木匠所沿用。这一个案折射出汉语词汇( )

A.随时代变迁逐步改变原意

B.会脱离原本固有的语境

C.因社会实践语义不断丰富

D.隐含着人们言行的准则

11.顾炎武提出以经学取代理学的主张,认为对那些“不关乎六经之旨、当世之务者”,要“一切不为”。据此,顾炎武( )

A.认为应独尊儒家经典

B.反对空谈义理,要大胆实践创新

C.强调经学要解决现实问题

D.认为六经能解决一切现实问题

12.明后期,传教士利玛窦与徐光启共同翻译古希腊数学家欧几里得的《几何原本》,其创立的点、线、直线、曲线、平行线、角、直角、锐角等名词一直沿用至今。这表明( )

A.中国传统科技注入了新的生机

B.基督教主动融入中国社会

C.“西学东渐”开启中国近代化历程

D.近代科学技术在中国产生

13.(2022·全国乙卷)据某位学者回忆,“‘五四’初期,一般人多以新旧分别事物”,中国古来已有的一概称为旧,古来未有或来自外国的一概称为新;不久,有了“更高的判别的准绳……对于古今、中外能够排好恰当的关系”,并不一概否定或肯定。这一转变反映出( )

A.东西方文化论争由此引发

B.传统儒学思想开始受到批判

C.全盘西化的思想得以消除

D.思想解放运动方向发生变化

14.(2023·辽宁期中)7世纪中期,日本仿效中国的隋唐制度,进行大化改新;7世纪末,新罗统一朝鲜半岛,模仿中国建立中央集权国家;隋唐时期的科举制被称为中国第五大发明,在近代被介绍到了西方,对欧洲文官制度的确立产生了积极的影响。材料表明( )

A.隋唐时期的中国是世界上最发达的国家

B.隋唐科举制度对世界的影响非常深远

C.隋唐时期中国的各个方面都领先于世界

D.中国文明为世界发展作出了突出贡献

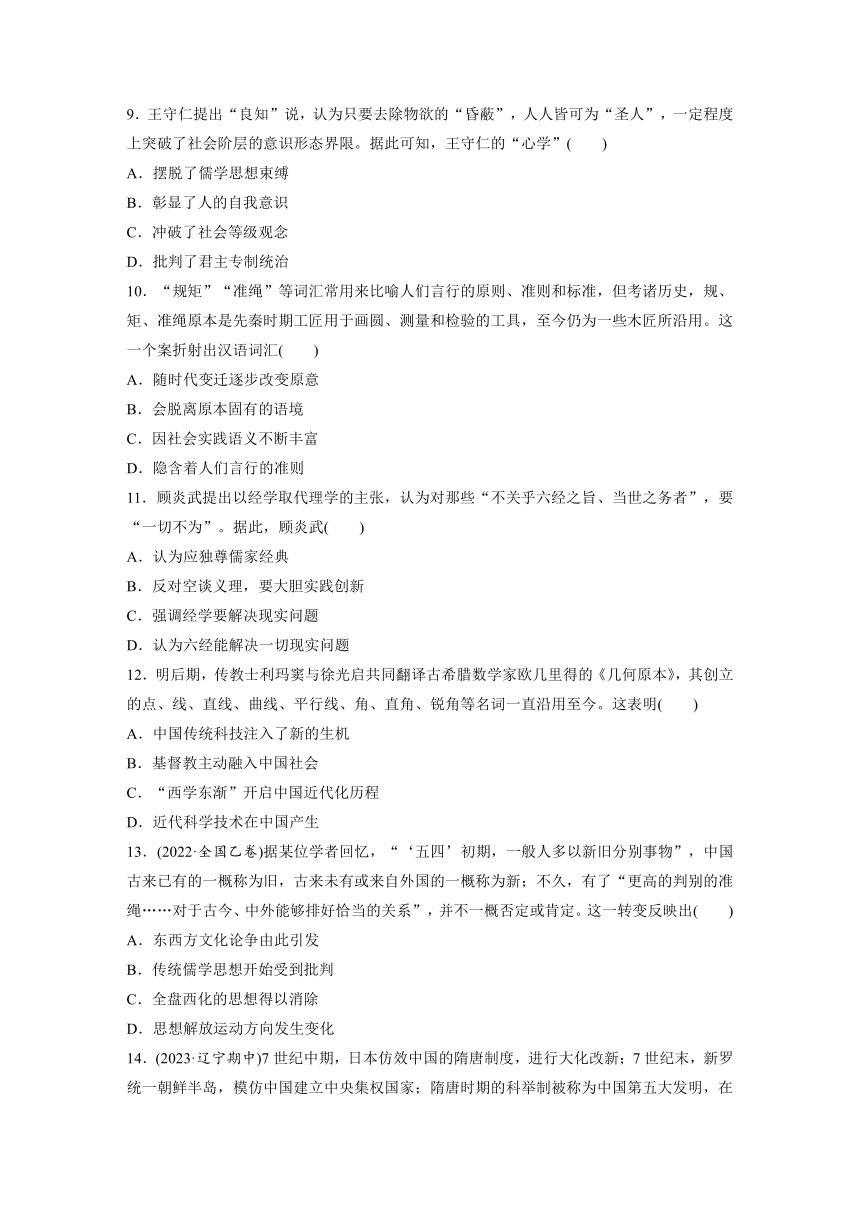

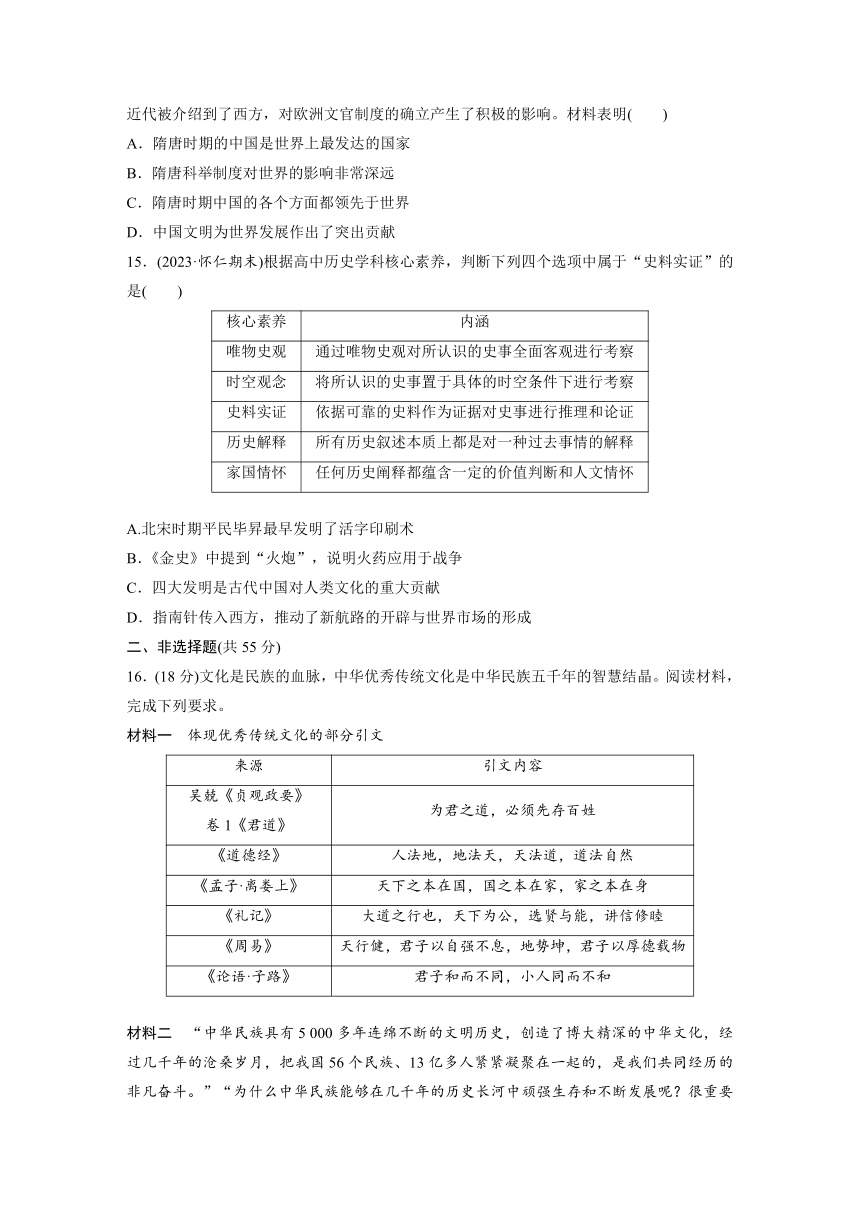

15.(2023·怀仁期末)根据高中历史学科核心素养,判断下列四个选项中属于“史料实证”的是( )

核心素养 内涵

唯物史观 通过唯物史观对所认识的史事全面客观进行考察

时空观念 将所认识的史事置于具体的时空条件下进行考察

史料实证 依据可靠的史料作为证据对史事进行推理和论证

历史解释 所有历史叙述本质上都是对一种过去事情的解释

家国情怀 任何历史阐释都蕴含一定的价值判断和人文情怀

A.北宋时期平民毕昇最早发明了活字印刷术

B.《金史》中提到“火炮”,说明火药应用于战争

C.四大发明是古代中国对人类文化的重大贡献

D.指南针传入西方,推动了新航路的开辟与世界市场的形成

二、非选择题(共55分)

16.(18分)文化是民族的血脉,中华优秀传统文化是中华民族五千年的智慧结晶。阅读材料,完成下列要求。

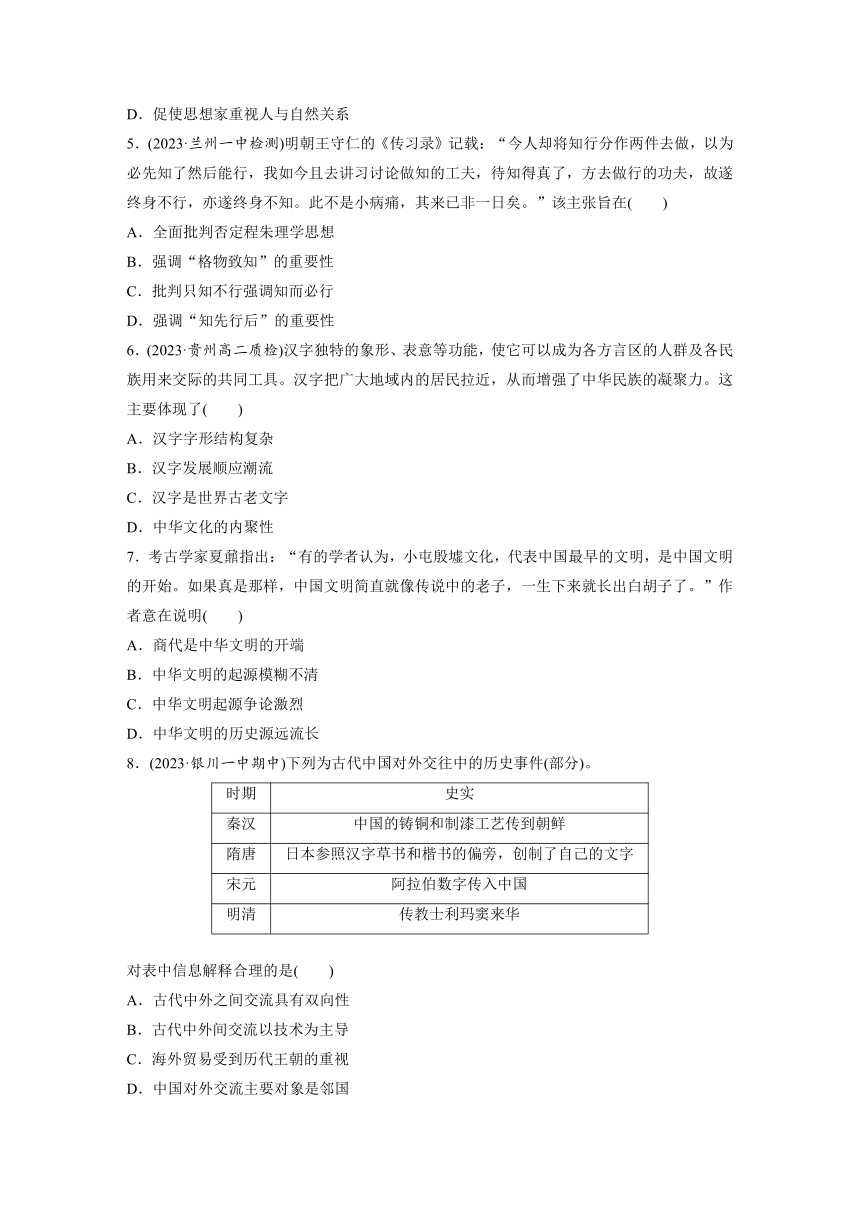

材料一 体现优秀传统文化的部分引文

来源 引文内容

吴兢《贞观政要》 卷1《君道》 为君之道,必须先存百姓

《道德经》 人法地,地法天,天法道,道法自然

《孟子·离娄上》 天下之本在国,国之本在家,家之本在身

《礼记》 大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦

《周易》 天行健,君子以自强不息,地势坤,君子以厚德载物

《论语·子路》 君子和而不同,小人同而不和

材料二 “中华民族具有5 000多年连绵不断的文明历史,创造了博大精深的中华文化,经过几千年的沧桑岁月,把我国56个民族、13亿多人紧紧凝聚在一起的,是我们共同经历的非凡奋斗。”“为什么中华民族能够在几千年的历史长河中顽强生存和不断发展呢?很重要的一个原因,是我们民族有一脉相承的精神追求、精神特质、精神脉络。今天我们使用的汉字同甲骨文没有根本区别,老子、孔子、孟子、庄子等先哲归纳的一些观念也一直延续到现在。这种几千年连贯发展至今的文明,在世界各民族中是不多见的。”

——根据习近平《从小积极培育和践行社会主义

核心价值观》《习近平谈治国理政》等整理

(1)根据材料一,概括中华优秀传统文化的内涵。(6分)

(2)结合材料二和所学知识,分析中华文化源远流长的原因。(6分)

(3)综合上述材料和所学知识,谈谈你对中华优秀传统文化当代价值的认识。(6分)

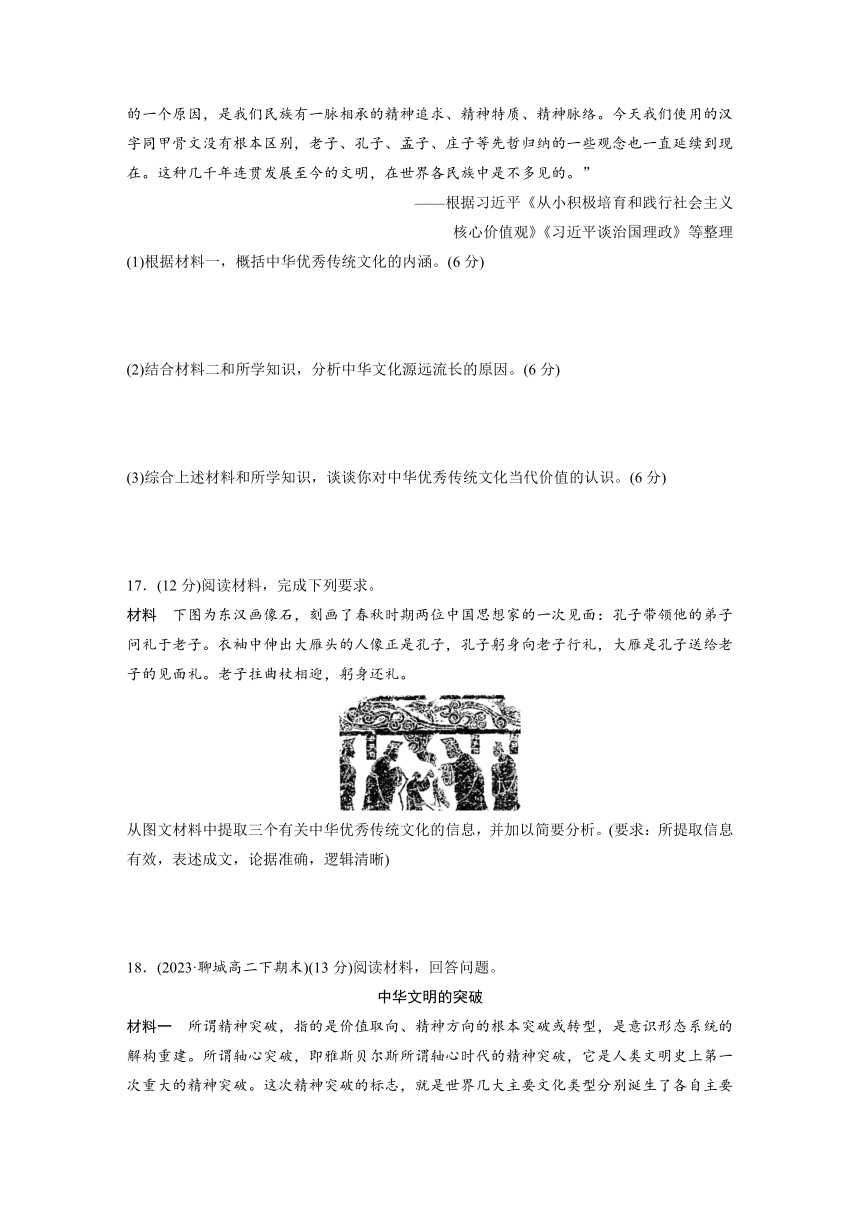

17.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 下图为东汉画像石,刻画了春秋时期两位中国思想家的一次见面:孔子带领他的弟子问礼于老子。衣袖中伸出大雁头的人像正是孔子,孔子躬身向老子行礼,大雁是孔子送给老子的见面礼。老子拄曲杖相迎,躬身还礼。

从图文材料中提取三个有关中华优秀传统文化的信息,并加以简要分析。(要求:所提取信息有效,表述成文,论据准确,逻辑清晰)

18.(2023·聊城高二下期末)(13分)阅读材料,回答问题。

中华文明的突破

材料一 所谓精神突破,指的是价值取向、精神方向的根本突破或转型,是意识形态系统的解构重建。所谓轴心突破,即雅斯贝尔斯所谓轴心时代的精神突破,它是人类文明史上第一次重大的精神突破。这次精神突破的标志,就是世界几大主要文化类型分别诞生了各自主要的文化代表和思想主张……以后的人类思想就围绕着这些轴心开始旋转,形成了一部波澜壮阔的思想文化史。——摘编自赵士林《中华民族:未完成的精神突破》

材料二 中华文明发生突破的时期,正是春秋战国时代。这种突破,从思想层面看,表现在诸子百家思想的出现。这些新的思想奠定了中国哲学的基本路向,其价值观念也如基因一样不断在以后长达两千年的历史中重构着中国的政治与社会形态。与思想突破互为因果的是春秋战国时代社会层面的变化。这种变化的结果被战国群雄以制度变革的方式保存下来,再经由秦朝的整齐划一成为历代制度的渊薮。

——摘编自李磊《编户齐民制与传统中国的国家能力》

根据以上材料并结合所学知识,以“春秋战国时代中华文明的突破”为题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)

19.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 从秦汉至晚清二千多年间,中国政治、经济、文化、社会等领域各有大致不变的方面,但就总的趋势而言,这些方面又并非没有变化。例如,男耕女织的小农经济维持不变,但土地私有日益发展,农业生产水平不断提高。这些变化是平和的、渐进的和累积的,从变化迅速的现时代或短时段的眼光看,社会不免呈“停滞”或“缓进”之象,但它的内部实在又酝酿并产生了相当的变化。——摘编自何怀宏《选举社会及其终结》

结合所学知识,就中国古代历史某一方面的“变与不变”加以阐述。(要求:自拟标题,史论结合,论证充分,逻辑严密,阐述时不能抄写材料所举事例。)

单元检测试卷(一)

1.B [依据材料并结合所学可知,诸子都认识到粮食对维护统治及社会稳定的重要性,B项正确;材料体现不出诸子百家思想日益趋同,A项排除;材料体现的是粮食安全受到诸子重视,无法得出民本思想成为时代主流,C项排除;材料中未体现“抑商”,且材料强调的是粮食问题,D项排除。]

2.C [两宋时期,儒学吸收佛、道思想形成了理学,从而丰富了中华传统文化的理论思维,故选C项;夏商周时期华夏族率先成为核心并向四周辐射,排除A项;春秋战国时期百家争鸣局面出现,奠定了后世思想文化发展的源头,排除B项;鸦片战争后,面对西方列强的侵略,向西方学习以救亡图存逐渐成为中华文化的潮流,排除D项。]

3.C [根据材料可知,儒家讲究从社会实际出发,以入世的态度解决社会现实问题,体现儒家较强的道义和责任感,C项正确;题干并未涉及天人关系的研究,排除A项;墨家信鬼神,儒家则不信鬼神,儒家和墨家的主张相反,并非互补,排除B项;材料并未提及儒家民本思想,排除D项。]

4.B [题干中“泛爱众而亲仁”体现了“仁”“爱”;“道法自然”体现了“和”;“不战而屈人之兵,善之善者也”体现了“仁”;“兼相爱,交相利”体现了“和”“爱”,故选B项;“源于”在于追溯中华文化之源,而题干提及的是中华文化的内涵,排除A项;“打破了贵族垄断文化教育局面”的是孔子以“有教无类”的思想办学,排除C项;“重视人与自然关系”的思想家为老子,排除D项。]

5.C [根据材料可知,王守仁认为明朝人将知与行分离,将治学理论与实践脱节,这是一种病,须通过“知行合一”这副药来治疗。由此可知,王守仁的这一主张旨在批判只知不行强调知而必行,C项正确;A项说法过于绝对,排除;“格物致知”是程朱理学的主张,与王守仁心学的主张不符,排除B项;王守仁批判“知先行后”的思想,排除D项。]

6.D [根据材料“汉字把广大地域内的居民拉近,从而增强了中华民族的凝聚力”可知,汉字促进了民族团结,促进了中华文化的内聚性,D项正确;题干强调的是汉字的作用而不是特点,排除A项;B、C两项材料未体现,排除。]

7.D [根据材料“如果真是那样,中国文明简直就像传说中的老子,一生下来就长出白胡子了”可知,作者意在强调中华文明的历史源远流长,故选D;材料意在表述中华文明起源远远早于商代,但并不意味着起源模糊不清,排除A、B;“争论激烈”的说法与题目主旨不符,排除C。]

8.A [据材料可知,既有中国外传的工艺和汉字,也有从外国传入的数字和宗教,交流具有双向性,故选A项;材料中提到中外间交流不仅有技术而且有文化,排除B项;明清时期闭关锁国,海外贸易不受重视,排除C项;材料中不仅有临近的日本、朝鲜,还有阿拉伯和意大利,排除D项。]

9.B [材料中“人人皆可为‘圣人’”强调了不迷信传统的权威,彰显出人的自我意识,故B项正确;心学依然属于儒学的范畴,故A项错误;材料中的主张彰显了人的自我意识,但并没有冲破传统社会等级观念,故C项错误;材料的主旨并不是批判君主专制统治,故D项错误。]

10.C [“规矩”“准绳”等词汇含义由工匠的工具演变为比喻人们言行的原则、准则和标准,说明汉语词汇因为社会实践使得语义不断丰富,故选C;这些词语虽然语义不断丰富,但并没有改变原意,也没有脱离原本固有的语境,排除A、B;并不是所有汉语词汇都隐含着人们言行的准则,排除D。]

11.C [材料“不关乎六经之旨、当世之务者”要“一切不为”强调经学要为现实服务,体现了顾炎武经世致用的思想,故选C项;A项材料信息无法体现,排除;材料信息没有涉及“实践创新”,排除B项;D项表述太绝对,且材料信息无法体现,排除。]

12.A [根据材料可知,随着“西学东渐”,中国传统科技借鉴了西方的内容,给中国传统科技注入了新的生机,A项正确;材料没有涉及基督教的相关内容,排除B项;中国近代化进程的开端是洋务运动,排除C项;D项不符合史实,排除。]

13.D [依据材料“并不一概否定或肯定”可知,五四运动之后对传统文化的态度有了一定的变化,更具理性,说明思想解放运动方向发生变化,结合所学可知,五四运动后,马克思主义的传播成为新文化运动的主流,主张辩证地看待传统文化,D项正确;“由此引发”表述错误,排除A项;“开始受到批判”是在新文化运动时期,排除B项;“得以消除”表述错误,排除C项。]

14.D [结合材料可知,隋唐时期中国制度对日本和朝鲜产生深远影响,并对近代欧洲的文官制度的确立产生影响,这些都是中国文明对世界发展作出的贡献,故选D项;材料中没有全面比较分析当时世界上各个国家的发展情况,无法得出A、C两项结论,排除;B项只是反映了材料的一部分信息,不全面,排除。]

15.B [根据“史料实证”的内涵,分析四个选项可知,二十四史之一的《金史》是文献史料,通过对其记载的史实即“火炮”进行分析得出其为火药武器,进而推理得出当时人们已将火药应用于战争的结论,B项正确;A、C、D均没有提供史料证据,不属于“史料实证”,排除。]

16.(1)中华文化重视以人为本,体现在政治伦理上就是民本思想;中华文化崇尚天人合一,道法自然;中华文化提倡爱国、追求家国情怀;中华文化崇德尚贤,推崇天下为公;中华文化崇尚自强不息,厚德载物;中华文化主张和而不同。

(2)汉字的发明和使用;史书典籍的编撰;中华文化的创新性和包容性;统一多民族国家的建立与发展;各民族长期交融;中国古代经济蓬勃发展。

(3)从未中断的中华文化维护着中国团结统一的政治局面,维系着统一多民族的大家庭;推动着中国社会的发展进步;为治国理政和道德建设提供了有益借鉴。

17.示例:

信息:孔子和老子两位先贤躬身互拜、以雁为礼的谦敬之姿,是中国传统礼仪文化的写照。孔子问礼于老子,是儒家所提倡的虚心好学之风的反映。该画像石宣扬的是儒家学派谦虚好学、尊老敬贤的美德与精神。

分析:该画像石是儒、道两家相互交流、相互补充的历史见证。儒、道两家虽有不同的思想主张,但在先秦时期就彼此吸收、融合,并不互相排斥;儒、道两家在两汉时期继续交流融合,共同成为汉代人民的精神信仰。汉代人将二位先圣躬身互拜的场景刻在砖石之上,反映的是两种思想的交流与融合,为的是铭记和传承。

18.示例:春秋战国时代中华文明的突破。

春秋战国时代是中华文明的突破时期,百家争鸣是“轴心时代”人类精神突破的重要组成部分。

这一时期,社会处于大动荡、大变革、大发展之中。一方面,诸侯纷争,各民族进一步交融,华夏认同观念产生,华夏族发展壮大;另一方面,社会经济发展促使阶级关系出现新变化,贵族等级体系趋于瓦解,士阶层崛起。他们提出了自己的政治主张和治国济世的各种方案,试图影响现实政治。各国统治者出于争霸战争的需要,争相礼贤下士,招揽人才。这推动了学术思想与文化教育的繁荣,促进了“百家争鸣”局面的形成。

“百家争鸣”是中华文明突破的重要标志。以孔子、老子、墨子、韩非子为代表的诸多思想先贤,分别创立了儒、道、墨、法等学派,各学派间互相诘难、批驳,又彼此吸收、融合,逐步形成了中国的传统文化体系,也形成了中华文化兼容并包、宽容开放的特点。其中,儒家孕育了我国传统文化中的政治理想和道德标准,成为西汉以后传统文化的主流;道家构成了传统思想文化的哲学基础;法家学说则成为历代政治家、改革家励精图治、变法图强的理论武器,促进了国家大一统的实现与中央集权制的萌芽与建立。

总之,春秋战国时代中华文明的突破,奠定了中国传统文化的基础,培育了中华民族的民族性格,为后世治国理政和道德建设提供了有益借鉴,对当时及此后中国历史的发展与转型,起了巨大的奠基与推动作用,成为中华文明的源头活水。

19.示例

论题:中国古代主流思想的“变与不变”。

阐述:自西汉以来,儒家思想成为中国古代的主流思想。在漫长的两千多年当中,儒家思想经历了不断的发展变化,但是儒家思想的核心内容和其历史地位,直到晚清仍然没有发生根本改变。

中国古代主流思想——儒家思想的“变”。首先体现在历史地位上,自汉武帝以来,儒家思想成为中国古代的统治思想,但是在魏晋南北朝时期,因政权更迭频繁使得儒家的纲常礼教深受冲击。直至隋唐五代十国时期,儒学的历史地位受到佛教和道教的冲击。其次从思想内容的发展来看,儒家思想不断吸收其他思想文化。西汉时期,董仲舒的新儒学增加了神话色彩,提出“天人感应”学说。儒学与佛教和道教三教合流,宋代形成理学,儒学形成完整的思想体系,并上升到哲学的高度。明清时期,李贽、王夫之、黄宗羲等人,对儒学批判继承。李贽反对“三纲五常”,提倡“男女平等”。黄宗羲等人提出反对君主专制,将传统的民本思想向民主思想转变。由此可见,无论是儒学的历史地位还是其思想内容,在漫长的历史当中都发生着变化。

中国古代主流思想——儒家思想的“不变”。儒学自汉代以来始终处于主导地位。汉武帝时期确立了儒家思想为统治思想,明朝时期将程朱理学确立为统治思想,直至晚清始终处于统治地位。儒学的基本内涵和道德素养始终不变。孔子创立儒学所提倡的思想核心“仁”和政治上的“民本”思想贯穿始终。儒家所提倡的道德修养,如“舍生取义”、社会责任感和历史使命感不断传承。这些思想也是中国古代主流思想的精华所在,传统文化的精髓不变。

综上所述,中国古代主流思想——儒家思想在漫长的两千年历史中经历了“变与不变”。儒家思想随着社会的发展而不断发展变化,但其历史地位和思想精髓没有发生根本改变。随着时代的发展,儒家思想曾起到抑制思想发展的作用,但其在维护政治稳定和传承并塑造中华民族优秀文化传统等方面,起到了无可替代的作用。

一、选择题(每题3分,共45分)

1.(2023·大庆月考)由表格内容可知( )

人物 出处 言论

孔子 《论语》 子贡问政。子曰:“足食,足兵,民信之矣”

墨子 《墨子》 备者国之重也,食者国之宝也……

商鞅 《商君书》 国好生粟于境内,则金粟两生,仓府两实,国强

荀子 《荀子》 轻田野之税……无夺农时,如是则国富矣

A.诸子百家言论日益趋同

B.粮食安全得到诸子重视

C.民本思想成为时代主流

D.“重农抑商”思想成为共识

2.(2023·杭州高二下期中)文化是民族的血脉,中华优秀传统文化是中华民族五千多年的智慧结晶。两宋时期对传统文化的贡献主要体现在( )

A.华夏族成为核心并向四周辐射

B.奠定后世思想文化发展的源头

C.丰富了中华传统文化理论思维

D.救亡图存成为中华文化的潮流

3.先秦诸子百家中,道家讲天道,墨家信鬼神,他们都不讲天命,儒家则讲人道,信天命,不信鬼神;道家无为而无求,墨家有为而有求,儒家有为而无求。据此可知,与其他思想流派相比,儒家思想( )

A.重视天人关系的研究

B.与墨家思想可以互补

C.有较强道义和责任感

D.蕴含了早期民本思想

4.(2023·郴州高二下期末)孔子说,“泛爱众而亲仁”;老子主张“道法自然”;孙子反对战争,指出“百战百胜,非善之善也;不战而屈人之兵,善之善者也”。墨子更为博爱,提出“兼相爱,交相利”。这说明,中国古代传统文化( )

A.源于春秋战国时期的百家争鸣

B.富含“仁”“爱”“和”等优秀基因

C.打破了贵族垄断文化教育局面

D.促使思想家重视人与自然关系

5.(2023·兰州一中检测)明朝王守仁的《传习录》记载:“今人却将知行分作两件去做,以为必先知了然后能行,我如今且去讲习讨论做知的工夫,待知得真了,方去做行的功夫,故遂终身不行,亦遂终身不知。此不是小病痛,其来已非一日矣。”该主张旨在( )

A.全面批判否定程朱理学思想

B.强调“格物致知”的重要性

C.批判只知不行强调知而必行

D.强调“知先行后”的重要性

6.(2023·贵州高二质检)汉字独特的象形、表意等功能,使它可以成为各方言区的人群及各民族用来交际的共同工具。汉字把广大地域内的居民拉近,从而增强了中华民族的凝聚力。这主要体现了( )

A.汉字字形结构复杂

B.汉字发展顺应潮流

C.汉字是世界古老文字

D.中华文化的内聚性

7.考古学家夏鼐指出:“有的学者认为,小屯殷墟文化,代表中国最早的文明,是中国文明的开始。如果真是那样,中国文明简直就像传说中的老子,一生下来就长出白胡子了。”作者意在说明( )

A.商代是中华文明的开端

B.中华文明的起源模糊不清

C.中华文明起源争论激烈

D.中华文明的历史源远流长

8.(2023·银川一中期中)下列为古代中国对外交往中的历史事件(部分)。

时期 史实

秦汉 中国的铸铜和制漆工艺传到朝鲜

隋唐 日本参照汉字草书和楷书的偏旁,创制了自己的文字

宋元 阿拉伯数字传入中国

明清 传教士利玛窦来华

对表中信息解释合理的是( )

A.古代中外之间交流具有双向性

B.古代中外间交流以技术为主导

C.海外贸易受到历代王朝的重视

D.中国对外交流主要对象是邻国

9.王守仁提出“良知”说,认为只要去除物欲的“昏蔽”,人人皆可为“圣人”,一定程度上突破了社会阶层的意识形态界限。据此可知,王守仁的“心学”( )

A.摆脱了儒学思想束缚

B.彰显了人的自我意识

C.冲破了社会等级观念

D.批判了君主专制统治

10.“规矩”“准绳”等词汇常用来比喻人们言行的原则、准则和标准,但考诸历史,规、矩、准绳原本是先秦时期工匠用于画圆、测量和检验的工具,至今仍为一些木匠所沿用。这一个案折射出汉语词汇( )

A.随时代变迁逐步改变原意

B.会脱离原本固有的语境

C.因社会实践语义不断丰富

D.隐含着人们言行的准则

11.顾炎武提出以经学取代理学的主张,认为对那些“不关乎六经之旨、当世之务者”,要“一切不为”。据此,顾炎武( )

A.认为应独尊儒家经典

B.反对空谈义理,要大胆实践创新

C.强调经学要解决现实问题

D.认为六经能解决一切现实问题

12.明后期,传教士利玛窦与徐光启共同翻译古希腊数学家欧几里得的《几何原本》,其创立的点、线、直线、曲线、平行线、角、直角、锐角等名词一直沿用至今。这表明( )

A.中国传统科技注入了新的生机

B.基督教主动融入中国社会

C.“西学东渐”开启中国近代化历程

D.近代科学技术在中国产生

13.(2022·全国乙卷)据某位学者回忆,“‘五四’初期,一般人多以新旧分别事物”,中国古来已有的一概称为旧,古来未有或来自外国的一概称为新;不久,有了“更高的判别的准绳……对于古今、中外能够排好恰当的关系”,并不一概否定或肯定。这一转变反映出( )

A.东西方文化论争由此引发

B.传统儒学思想开始受到批判

C.全盘西化的思想得以消除

D.思想解放运动方向发生变化

14.(2023·辽宁期中)7世纪中期,日本仿效中国的隋唐制度,进行大化改新;7世纪末,新罗统一朝鲜半岛,模仿中国建立中央集权国家;隋唐时期的科举制被称为中国第五大发明,在近代被介绍到了西方,对欧洲文官制度的确立产生了积极的影响。材料表明( )

A.隋唐时期的中国是世界上最发达的国家

B.隋唐科举制度对世界的影响非常深远

C.隋唐时期中国的各个方面都领先于世界

D.中国文明为世界发展作出了突出贡献

15.(2023·怀仁期末)根据高中历史学科核心素养,判断下列四个选项中属于“史料实证”的是( )

核心素养 内涵

唯物史观 通过唯物史观对所认识的史事全面客观进行考察

时空观念 将所认识的史事置于具体的时空条件下进行考察

史料实证 依据可靠的史料作为证据对史事进行推理和论证

历史解释 所有历史叙述本质上都是对一种过去事情的解释

家国情怀 任何历史阐释都蕴含一定的价值判断和人文情怀

A.北宋时期平民毕昇最早发明了活字印刷术

B.《金史》中提到“火炮”,说明火药应用于战争

C.四大发明是古代中国对人类文化的重大贡献

D.指南针传入西方,推动了新航路的开辟与世界市场的形成

二、非选择题(共55分)

16.(18分)文化是民族的血脉,中华优秀传统文化是中华民族五千年的智慧结晶。阅读材料,完成下列要求。

材料一 体现优秀传统文化的部分引文

来源 引文内容

吴兢《贞观政要》 卷1《君道》 为君之道,必须先存百姓

《道德经》 人法地,地法天,天法道,道法自然

《孟子·离娄上》 天下之本在国,国之本在家,家之本在身

《礼记》 大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦

《周易》 天行健,君子以自强不息,地势坤,君子以厚德载物

《论语·子路》 君子和而不同,小人同而不和

材料二 “中华民族具有5 000多年连绵不断的文明历史,创造了博大精深的中华文化,经过几千年的沧桑岁月,把我国56个民族、13亿多人紧紧凝聚在一起的,是我们共同经历的非凡奋斗。”“为什么中华民族能够在几千年的历史长河中顽强生存和不断发展呢?很重要的一个原因,是我们民族有一脉相承的精神追求、精神特质、精神脉络。今天我们使用的汉字同甲骨文没有根本区别,老子、孔子、孟子、庄子等先哲归纳的一些观念也一直延续到现在。这种几千年连贯发展至今的文明,在世界各民族中是不多见的。”

——根据习近平《从小积极培育和践行社会主义

核心价值观》《习近平谈治国理政》等整理

(1)根据材料一,概括中华优秀传统文化的内涵。(6分)

(2)结合材料二和所学知识,分析中华文化源远流长的原因。(6分)

(3)综合上述材料和所学知识,谈谈你对中华优秀传统文化当代价值的认识。(6分)

17.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 下图为东汉画像石,刻画了春秋时期两位中国思想家的一次见面:孔子带领他的弟子问礼于老子。衣袖中伸出大雁头的人像正是孔子,孔子躬身向老子行礼,大雁是孔子送给老子的见面礼。老子拄曲杖相迎,躬身还礼。

从图文材料中提取三个有关中华优秀传统文化的信息,并加以简要分析。(要求:所提取信息有效,表述成文,论据准确,逻辑清晰)

18.(2023·聊城高二下期末)(13分)阅读材料,回答问题。

中华文明的突破

材料一 所谓精神突破,指的是价值取向、精神方向的根本突破或转型,是意识形态系统的解构重建。所谓轴心突破,即雅斯贝尔斯所谓轴心时代的精神突破,它是人类文明史上第一次重大的精神突破。这次精神突破的标志,就是世界几大主要文化类型分别诞生了各自主要的文化代表和思想主张……以后的人类思想就围绕着这些轴心开始旋转,形成了一部波澜壮阔的思想文化史。——摘编自赵士林《中华民族:未完成的精神突破》

材料二 中华文明发生突破的时期,正是春秋战国时代。这种突破,从思想层面看,表现在诸子百家思想的出现。这些新的思想奠定了中国哲学的基本路向,其价值观念也如基因一样不断在以后长达两千年的历史中重构着中国的政治与社会形态。与思想突破互为因果的是春秋战国时代社会层面的变化。这种变化的结果被战国群雄以制度变革的方式保存下来,再经由秦朝的整齐划一成为历代制度的渊薮。

——摘编自李磊《编户齐民制与传统中国的国家能力》

根据以上材料并结合所学知识,以“春秋战国时代中华文明的突破”为题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)

19.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 从秦汉至晚清二千多年间,中国政治、经济、文化、社会等领域各有大致不变的方面,但就总的趋势而言,这些方面又并非没有变化。例如,男耕女织的小农经济维持不变,但土地私有日益发展,农业生产水平不断提高。这些变化是平和的、渐进的和累积的,从变化迅速的现时代或短时段的眼光看,社会不免呈“停滞”或“缓进”之象,但它的内部实在又酝酿并产生了相当的变化。——摘编自何怀宏《选举社会及其终结》

结合所学知识,就中国古代历史某一方面的“变与不变”加以阐述。(要求:自拟标题,史论结合,论证充分,逻辑严密,阐述时不能抄写材料所举事例。)

单元检测试卷(一)

1.B [依据材料并结合所学可知,诸子都认识到粮食对维护统治及社会稳定的重要性,B项正确;材料体现不出诸子百家思想日益趋同,A项排除;材料体现的是粮食安全受到诸子重视,无法得出民本思想成为时代主流,C项排除;材料中未体现“抑商”,且材料强调的是粮食问题,D项排除。]

2.C [两宋时期,儒学吸收佛、道思想形成了理学,从而丰富了中华传统文化的理论思维,故选C项;夏商周时期华夏族率先成为核心并向四周辐射,排除A项;春秋战国时期百家争鸣局面出现,奠定了后世思想文化发展的源头,排除B项;鸦片战争后,面对西方列强的侵略,向西方学习以救亡图存逐渐成为中华文化的潮流,排除D项。]

3.C [根据材料可知,儒家讲究从社会实际出发,以入世的态度解决社会现实问题,体现儒家较强的道义和责任感,C项正确;题干并未涉及天人关系的研究,排除A项;墨家信鬼神,儒家则不信鬼神,儒家和墨家的主张相反,并非互补,排除B项;材料并未提及儒家民本思想,排除D项。]

4.B [题干中“泛爱众而亲仁”体现了“仁”“爱”;“道法自然”体现了“和”;“不战而屈人之兵,善之善者也”体现了“仁”;“兼相爱,交相利”体现了“和”“爱”,故选B项;“源于”在于追溯中华文化之源,而题干提及的是中华文化的内涵,排除A项;“打破了贵族垄断文化教育局面”的是孔子以“有教无类”的思想办学,排除C项;“重视人与自然关系”的思想家为老子,排除D项。]

5.C [根据材料可知,王守仁认为明朝人将知与行分离,将治学理论与实践脱节,这是一种病,须通过“知行合一”这副药来治疗。由此可知,王守仁的这一主张旨在批判只知不行强调知而必行,C项正确;A项说法过于绝对,排除;“格物致知”是程朱理学的主张,与王守仁心学的主张不符,排除B项;王守仁批判“知先行后”的思想,排除D项。]

6.D [根据材料“汉字把广大地域内的居民拉近,从而增强了中华民族的凝聚力”可知,汉字促进了民族团结,促进了中华文化的内聚性,D项正确;题干强调的是汉字的作用而不是特点,排除A项;B、C两项材料未体现,排除。]

7.D [根据材料“如果真是那样,中国文明简直就像传说中的老子,一生下来就长出白胡子了”可知,作者意在强调中华文明的历史源远流长,故选D;材料意在表述中华文明起源远远早于商代,但并不意味着起源模糊不清,排除A、B;“争论激烈”的说法与题目主旨不符,排除C。]

8.A [据材料可知,既有中国外传的工艺和汉字,也有从外国传入的数字和宗教,交流具有双向性,故选A项;材料中提到中外间交流不仅有技术而且有文化,排除B项;明清时期闭关锁国,海外贸易不受重视,排除C项;材料中不仅有临近的日本、朝鲜,还有阿拉伯和意大利,排除D项。]

9.B [材料中“人人皆可为‘圣人’”强调了不迷信传统的权威,彰显出人的自我意识,故B项正确;心学依然属于儒学的范畴,故A项错误;材料中的主张彰显了人的自我意识,但并没有冲破传统社会等级观念,故C项错误;材料的主旨并不是批判君主专制统治,故D项错误。]

10.C [“规矩”“准绳”等词汇含义由工匠的工具演变为比喻人们言行的原则、准则和标准,说明汉语词汇因为社会实践使得语义不断丰富,故选C;这些词语虽然语义不断丰富,但并没有改变原意,也没有脱离原本固有的语境,排除A、B;并不是所有汉语词汇都隐含着人们言行的准则,排除D。]

11.C [材料“不关乎六经之旨、当世之务者”要“一切不为”强调经学要为现实服务,体现了顾炎武经世致用的思想,故选C项;A项材料信息无法体现,排除;材料信息没有涉及“实践创新”,排除B项;D项表述太绝对,且材料信息无法体现,排除。]

12.A [根据材料可知,随着“西学东渐”,中国传统科技借鉴了西方的内容,给中国传统科技注入了新的生机,A项正确;材料没有涉及基督教的相关内容,排除B项;中国近代化进程的开端是洋务运动,排除C项;D项不符合史实,排除。]

13.D [依据材料“并不一概否定或肯定”可知,五四运动之后对传统文化的态度有了一定的变化,更具理性,说明思想解放运动方向发生变化,结合所学可知,五四运动后,马克思主义的传播成为新文化运动的主流,主张辩证地看待传统文化,D项正确;“由此引发”表述错误,排除A项;“开始受到批判”是在新文化运动时期,排除B项;“得以消除”表述错误,排除C项。]

14.D [结合材料可知,隋唐时期中国制度对日本和朝鲜产生深远影响,并对近代欧洲的文官制度的确立产生影响,这些都是中国文明对世界发展作出的贡献,故选D项;材料中没有全面比较分析当时世界上各个国家的发展情况,无法得出A、C两项结论,排除;B项只是反映了材料的一部分信息,不全面,排除。]

15.B [根据“史料实证”的内涵,分析四个选项可知,二十四史之一的《金史》是文献史料,通过对其记载的史实即“火炮”进行分析得出其为火药武器,进而推理得出当时人们已将火药应用于战争的结论,B项正确;A、C、D均没有提供史料证据,不属于“史料实证”,排除。]

16.(1)中华文化重视以人为本,体现在政治伦理上就是民本思想;中华文化崇尚天人合一,道法自然;中华文化提倡爱国、追求家国情怀;中华文化崇德尚贤,推崇天下为公;中华文化崇尚自强不息,厚德载物;中华文化主张和而不同。

(2)汉字的发明和使用;史书典籍的编撰;中华文化的创新性和包容性;统一多民族国家的建立与发展;各民族长期交融;中国古代经济蓬勃发展。

(3)从未中断的中华文化维护着中国团结统一的政治局面,维系着统一多民族的大家庭;推动着中国社会的发展进步;为治国理政和道德建设提供了有益借鉴。

17.示例:

信息:孔子和老子两位先贤躬身互拜、以雁为礼的谦敬之姿,是中国传统礼仪文化的写照。孔子问礼于老子,是儒家所提倡的虚心好学之风的反映。该画像石宣扬的是儒家学派谦虚好学、尊老敬贤的美德与精神。

分析:该画像石是儒、道两家相互交流、相互补充的历史见证。儒、道两家虽有不同的思想主张,但在先秦时期就彼此吸收、融合,并不互相排斥;儒、道两家在两汉时期继续交流融合,共同成为汉代人民的精神信仰。汉代人将二位先圣躬身互拜的场景刻在砖石之上,反映的是两种思想的交流与融合,为的是铭记和传承。

18.示例:春秋战国时代中华文明的突破。

春秋战国时代是中华文明的突破时期,百家争鸣是“轴心时代”人类精神突破的重要组成部分。

这一时期,社会处于大动荡、大变革、大发展之中。一方面,诸侯纷争,各民族进一步交融,华夏认同观念产生,华夏族发展壮大;另一方面,社会经济发展促使阶级关系出现新变化,贵族等级体系趋于瓦解,士阶层崛起。他们提出了自己的政治主张和治国济世的各种方案,试图影响现实政治。各国统治者出于争霸战争的需要,争相礼贤下士,招揽人才。这推动了学术思想与文化教育的繁荣,促进了“百家争鸣”局面的形成。

“百家争鸣”是中华文明突破的重要标志。以孔子、老子、墨子、韩非子为代表的诸多思想先贤,分别创立了儒、道、墨、法等学派,各学派间互相诘难、批驳,又彼此吸收、融合,逐步形成了中国的传统文化体系,也形成了中华文化兼容并包、宽容开放的特点。其中,儒家孕育了我国传统文化中的政治理想和道德标准,成为西汉以后传统文化的主流;道家构成了传统思想文化的哲学基础;法家学说则成为历代政治家、改革家励精图治、变法图强的理论武器,促进了国家大一统的实现与中央集权制的萌芽与建立。

总之,春秋战国时代中华文明的突破,奠定了中国传统文化的基础,培育了中华民族的民族性格,为后世治国理政和道德建设提供了有益借鉴,对当时及此后中国历史的发展与转型,起了巨大的奠基与推动作用,成为中华文明的源头活水。

19.示例

论题:中国古代主流思想的“变与不变”。

阐述:自西汉以来,儒家思想成为中国古代的主流思想。在漫长的两千多年当中,儒家思想经历了不断的发展变化,但是儒家思想的核心内容和其历史地位,直到晚清仍然没有发生根本改变。

中国古代主流思想——儒家思想的“变”。首先体现在历史地位上,自汉武帝以来,儒家思想成为中国古代的统治思想,但是在魏晋南北朝时期,因政权更迭频繁使得儒家的纲常礼教深受冲击。直至隋唐五代十国时期,儒学的历史地位受到佛教和道教的冲击。其次从思想内容的发展来看,儒家思想不断吸收其他思想文化。西汉时期,董仲舒的新儒学增加了神话色彩,提出“天人感应”学说。儒学与佛教和道教三教合流,宋代形成理学,儒学形成完整的思想体系,并上升到哲学的高度。明清时期,李贽、王夫之、黄宗羲等人,对儒学批判继承。李贽反对“三纲五常”,提倡“男女平等”。黄宗羲等人提出反对君主专制,将传统的民本思想向民主思想转变。由此可见,无论是儒学的历史地位还是其思想内容,在漫长的历史当中都发生着变化。

中国古代主流思想——儒家思想的“不变”。儒学自汉代以来始终处于主导地位。汉武帝时期确立了儒家思想为统治思想,明朝时期将程朱理学确立为统治思想,直至晚清始终处于统治地位。儒学的基本内涵和道德素养始终不变。孔子创立儒学所提倡的思想核心“仁”和政治上的“民本”思想贯穿始终。儒家所提倡的道德修养,如“舍生取义”、社会责任感和历史使命感不断传承。这些思想也是中国古代主流思想的精华所在,传统文化的精髓不变。

综上所述,中国古代主流思想——儒家思想在漫长的两千年历史中经历了“变与不变”。儒家思想随着社会的发展而不断发展变化,但其历史地位和思想精髓没有发生根本改变。随着时代的发展,儒家思想曾起到抑制思想发展的作用,但其在维护政治稳定和传承并塑造中华民族优秀文化传统等方面,起到了无可替代的作用。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享