第2课中华文化的世界意义同步练习(含解析)2023——2024学年统编版(2019)高中历史选择性必修3文化交流与传播

文档属性

| 名称 | 第2课中华文化的世界意义同步练习(含解析)2023——2024学年统编版(2019)高中历史选择性必修3文化交流与传播 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-10 22:56:04 | ||

图片预览

文档简介

第2课中华文化的世界意义同步练习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.浩如烟海的日本古代典籍,保存了大量中国已经失传的唐诗作品和唐代诗学理论资料,成为中国学者辑佚唐诗作品、研究唐诗的重要史料。这表明( )

A.中日两国文化同根同源 B.日本更重视文化的传承

C.日本深受中华文化影响 D.唐诗深受日本国民欢迎

2.1984年,《儒家伦理》教科书(小学德育选修课之一)在新加坡出版,该书前言宣称该课程不仅涉及理想、道德修养等方面,还会介绍华族(华人,占新加坡人口最多的族群)固有的道德观与文化。新加坡教育部还对教授这门课程的教师以汉语和英语两种语言开展了50个学时的培训。这些做法意在( )

A.传承中华文化精髓 B.构建多元社会结构

C.厚植民族文化根基 D.抵御西方文化侵略

3.某校高一学生开展课题研究,研究的内容包括法显、玄奘西行取经,鉴真东渡日本,日本学问僧赴长安求法,新罗、日本向唐朝派遣了许多使节和留学生等。他们研究的主题是( )

A.佛教文化的传播 B.文化艺术的繁荣 C.政治制度的创新 D.中外文化的交流

4.科学教育思潮是五四时期流行的一种思潮。学者任鸿隽说: “一国国政之整紊,与人民生计之苦乐,与科学家之数成正比。”蔡元培也呼应道: “欲救吾族之沦胥,必以提倡科学为关键。”这说明科学教育思潮( )

A.普及了民主与科学理念 B.体现了全盘西化的特点

C.推动了新文化运动兴起 D.承担了特定的历史使命

5.魏晋时期,少数氏族内迁,虽然造成了西晋灭亡后黄河流域的大动乱,但只经过不到三个世纪,华夏文明便通过隋朝统一,宣告先进文明对于落后文明取得全面胜利,并挟统一产生的强大力量,在随后三个世纪中,全面影响着东亚其他地区的历史进程,以至隋朝被域外史学家称为“世界帝国”。材料表明,隋朝( )

A.对华夏文明发展页献卓著 B.使国家由分裂走向了统一

C.促进了民族间文化的交融 D.对周边国家产生较大影响

6.魏晋至隋唐时期,各地修建了很多石窟,如山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟、甘肃敦煌莫高窟等,都是闻名世界的艺术宝库。这反映( )

A.道教不断发展 B.生产技术进步

C.佛教广泛传播 D.社会持续动荡

7.明末,利玛窦等传教士将天主教教义用儒学的术语变通改造,提出儒教和天主教是相通的,他们自己也以儒家教条为标准处世,由此吸引了徐光启等一批儒家知识分子接受天主教。上述做法( )

A.反映出欧洲出现儒学传播热潮 B.有利于西方文化在中国的传播

C.体现了传教士很精通中华文化 D.削弱了中华传统文化的影响力

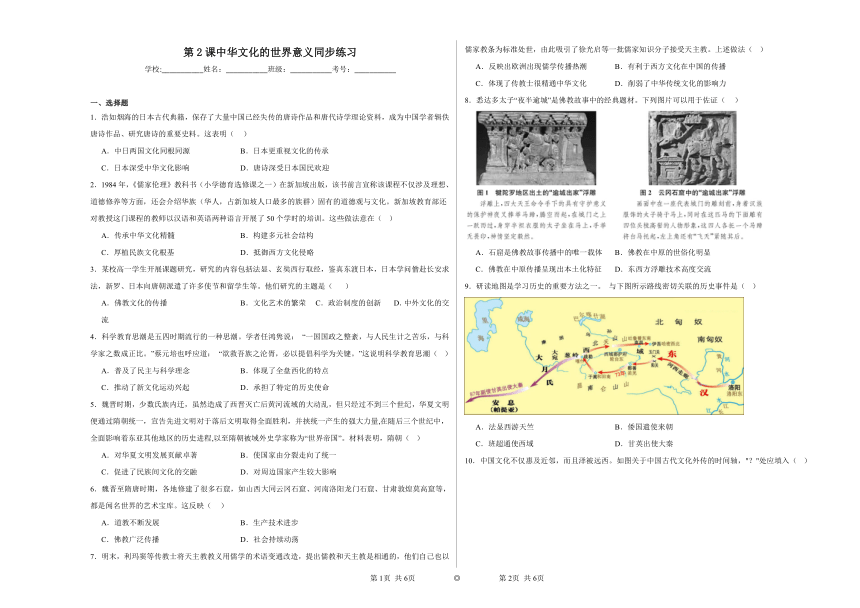

8.悉达多太子“夜半逾城”是佛教故事中的经典题材。下列图片可以用于佐证( )

A.石窟是佛教故事传播中的唯一载体 B.佛教在中原的世俗化明显

C.佛教在中原传播呈现出本土化特征 D.东西方浮雕技术高度交流

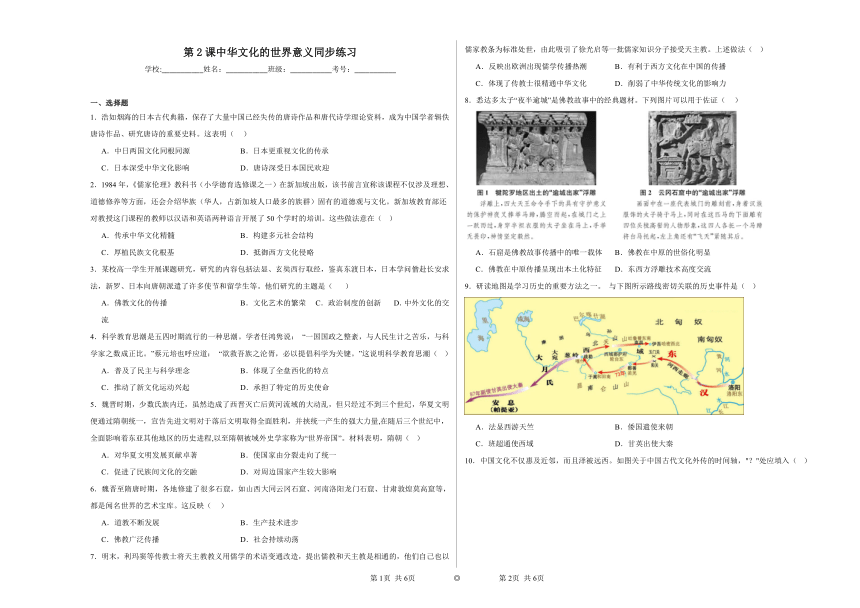

9.研读地图是学习历史的重要方法之一。 与下图所示路线密切关联的历史事件是( )

A.法显西游天竺 B.倭国遣使来朝

C.班超通使西域 D.甘英出使大秦

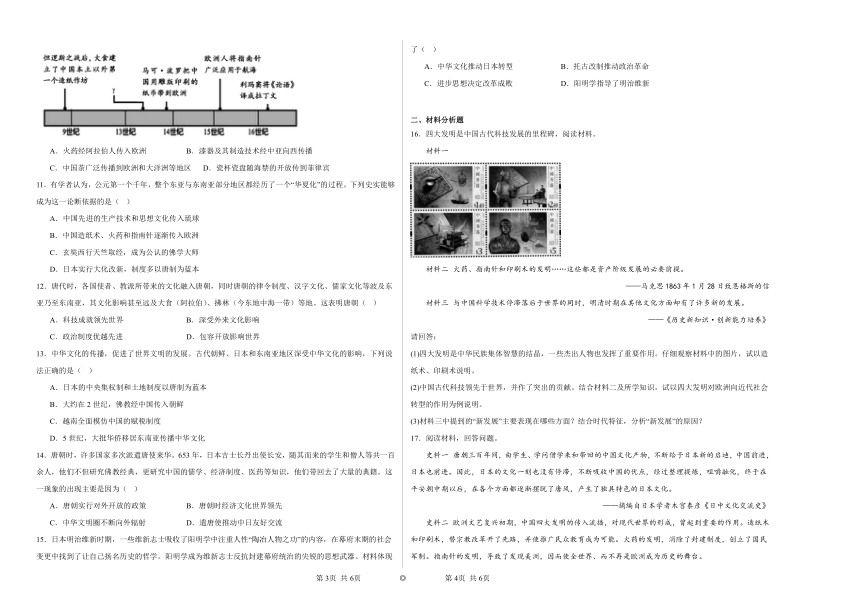

10.中国文化不仅惠及近邻,而且泽被远西。如图关于中国古代文化外传的时间轴,"?"处应填入( )

A.火药经阿拉伯人传入欧洲 B.漆器及其制造技术经中亚向西传播

C.中国茶广泛传播到欧洲和大洋洲等地区 D.瓷杯瓷盘随海禁的开放传到菲律宾

11.有学者认为,公元第一个千年,整个东亚与东南亚部分地区都经历了一个“华夏化”的过程。下列史实能够成为这一论断依据的是( )

A.中国先进的生产技术和思想文化传入琉球

B.中国造纸术、火药和指南针逐渐传入欧洲

C.玄奘西行天竺取经,成为公认的佛学大师

D.日本实行大化改新,制度多以唐制为蓝本

12.唐代时,各国使者、教派所带来的文化融入唐朝,同时唐朝的律令制度、汉字文化、儒家文化等波及东亚乃至东南亚,其文化影响甚至远及大食(阿拉伯)、拂林(今东地中海一带)等地。这表明唐朝( )

A.科技成就领先世界 B.深受外来文化影响

C.政治制度优越先进 D.包容开放影响世界

13.中华文化的传播,促进了世界文明的发展。古代朝鲜、日本和东南亚地区深受中华文化的影响,下列说法正确的是( )

A.日本的中央集权制和土地制度以唐制为蓝本

B.大约在2世纪,佛教经中国传入朝鲜

C.越南全面模仿中国的赋税制度

D.5世纪,大批华侨移居东南亚传播中华文化

14.唐朝时,许多国家多次派遣唐使来华。653年,日本吉士长丹出使长安,随其而来的学生和僧人等共一百余人,他们不但研究佛教经典,更研究中国的儒学、经济制度、医药等知识,他们带回去了大量的典籍。这一现象的出现主要是因为( )

A.唐朝实行对外开放的政策 B.唐朝时经济文化世界领先

C.中华文明圈不断向外辐射 D.遣唐使推动中日友好交流

15.日本明治维新时期,一些维新志士吸收了阳明学中注重人性“陶冶人物之功”的内容,在幕府末期的社会变更中找到了让自己扬名历史的哲学。阳明学成为维新志士反抗封建幕府统治的尖锐的思想武器。材料体现了( )

A.中华文化推动日本转型 B.托古改制推动政治革命

C.进步思想决定改革成败 D.阳明学指导了明治维新

二、材料分析题

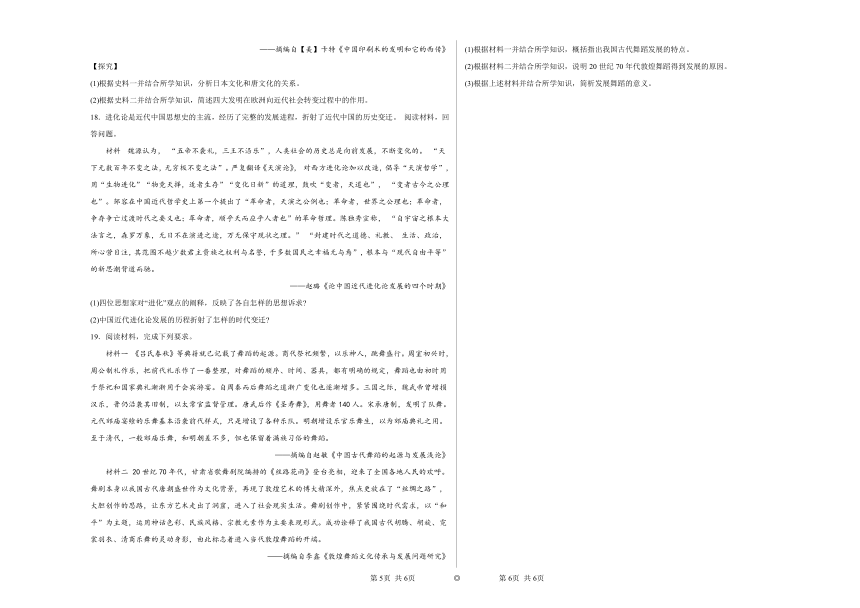

16.四大发明是中国古代科技发展的里程碑,阅读材料。

材料一

材料二 火药、指南针和印刷术的发明……这些都是资产阶级发展的必要前提。

——马克思1863年1月28日致恩格斯的信

材料三 与中国科学技术停滞落后于世界的同时,明清时期在其他文化方面却有了许多新的发展。

——《历史新知识·创新能力培养》

请回答:

(1)四大发明是中华民族集体智慧的结晶,一些杰出人物也发挥了重要作用。仔细观察材料中的图片,试以造纸术、印刷术说明。

(2)中国古代科技领先于世界,并作了突出的贡献。结合材料二及所学知识,试以四大发明对欧洲向近代社会转型的作用为例说明。

(3)材料三中提到的“新发展”主要表现在哪些方面?结合时代特征,分析“新发展”的原因?

17.阅读材料,回答问题。

史料一 唐朝三百年间,由学生、学问僧学来和带回的中国文化产物,不断给予日本新的启迪,中国前进,日本也前进。因此,日本的文化一刻也没有停滞,不断吸收中国的优点,经过整理提炼,咀嚼融化,终于在平安朝中期以后,在各个方面都逐渐摆脱了唐风,产生了独具特色的日本文化。

——摘编自日本学者木宫泰彦《日中文化交流史》

史料二 欧洲文艺复兴初期,中国四大发明的传入流播,对现代世界的形成,曾起到重要的作用。造纸术和印刷术,替宗教改革开了先路,并使推广民众教育成为可能。火药的发明,消除了封建制度,创立了国民军制。指南针的发明,导致了发现美洲,因而使全世界、而不再是欧洲成为历史的舞台。

——摘编自【美】卡特《中国印刷术的发明和它的西传》

【探究】

(1)根据史料一并结合所学知识,分析日本文化和唐文化的关系。

(2)根据史料二并结合所学知识,简述四大发明在欧洲向近代社会转变过程中的作用。

18.进化论是近代中国思想史的主流,经历了完整的发展进程,折射了近代中国的历史变迁。 阅读材料,回答问题。

材料 魏源认为, “五帝不袭礼,三王不沿乐”,人类社会的历史总是向前发展,不断变化的。 “天下无数百年不变之法,无穷极不变之法”。严复翻译《天演论》, 对西方进化论加以改造,倡导“天演哲学”,用“生物进化”“物竞天择,适者生存”“变化日新”的道理,鼓吹“变者,天道也”, “变者古今之公理也”。邹容在中国近代哲学史上第一个提出了“革命者,天演之公例也;革命者,世界之公理也;革命者,争存争亡过渡时代之要义也;革命者,顺乎天而应乎人者也”的革命哲理。陈独秀宣称, “自宇宙之根本大法言之,森罗万象,无日不在演进之途,万无保守现状之理。” “封建时代之道德、礼教、 生活、政治,所心营目注,其范围不越少数君主贵族之权利与名誉,于多数国民之幸福无与焉”,根本与“现代自由平等”的新思潮背道而驰。

——赵璐《论中国近代进化论发展的四个时期》

(1)四位思想家对“进化”观点的阐释,反映了各自怎样的思想诉求

(2)中国近代进化论发展的历程折射了怎样的时代变迁

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 《吕氏春秋》等典籍就已记载了舞蹈的起源。商代祭祀频繁,以乐神人,跳舞盛行。周室初兴时,周公制礼作乐,把前代礼乐作了一番整理,对舞蹈的顺序、时间、器具,都有明确的规定,舞蹈也由初时用于祭祀和国家典礼渐渐用于会宾游宴。自周秦而后舞蹈之道渐广变化也逐渐增多。三国之际,魏武帝曾增损汉乐,晋仍沿袭其旧制,以太常官监督管理。唐武后作《圣寿舞》,用舞者140人。宋承唐制,发明了队舞。元代郊庙宴飨的乐舞基本沿袭前代样式,只是增设了各种乐队。明朝增设乐官乐舞生,以为郊庙典礼之用。至于清代,一般郊庙乐舞,和明朝差不多,但也保留着满族习俗的舞蹈。

——摘编自赵敏《中国古代舞蹈的起源与发展浅论》

材料二 20世纪70年代,甘肃省歌舞剧院编排的《丝路花雨》登台亮相,迎来了全国各地人民的欢呼。舞剧本身以我国古代唐朝盛世作为文化背景,再现了敦煌艺术的博大精深外,焦点更放在了“丝绸之路”,大胆创作的思路,让东方艺术走出了洞窟,进入了社会现实生活。舞剧创作中,紧紧围绕时代需求,以“和平”为主题,运用神话色彩、民族风格、宗教元素作为主要表现形式。成功诠释了我国古代胡腾、胡旋、霓裳羽衣、清商乐舞的灵动身影,由此标志着进入当代敦煌舞蹈的开端。

——摘编自李鑫《敦煌舞蹈文化传承与发展问题研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出我国古代舞蹈发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明20世纪70年代敦煌舞蹈得到发展的原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,简析发展舞蹈的意义。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(日本)。根据材料可知,日本古代典籍保存了大量中国已经失传的唐诗作品和唐代诗学理论资料,体现了日本深受中华文化影响,C项正确;材料反映了日本文化深受中华文化影响,“中日两国文化同根同源”不符合材料主旨,排除A项;材料仅体现了日本深受中华文化影响,不能说明日本更重视文化的传承,排除B项;材料仅能说明日本古代典籍保存了大量中国已经失传的唐诗作品,不代表唐诗深受日本国民欢迎,排除D项。故选C项。

2.C

【详解】本题是单类型单项选择题。根据本题主题干的设问词,可知这是目的题。根据材料时间信息可知准确时空是:1984年(新加坡)。根据材料可知,新加坡政府重视儒家伦理教育,并对教授这门课程的教师进行培训,这些做法意在厚植民族文化根基,C项正确;材料强调的是新加坡政府重视儒家道德观与文化,与传承中华文化精髓不符,排除A项;材料未涉及社会结构,排除B项;材料未体现西方文化入侵,排除D项。故选C项。

【点睛】

3.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:唐朝(中国)。据本题材料“法显、玄奘西行取经,鉴真东渡日本,日本学问僧赴长安求法,新罗、日本向唐朝派遣了许多使节和留学生等”可知,材料涉及多项中外文化交流的史实,因此他们研究的主题是中外文化的交流,D项正确;“佛教文化的传播”只是其中一项内容,不全面,排除A项;材料反映的是中外交流,不是文化艺术,排除B项;材料说的是中外文化交流,未涉及政治制度,排除C项。故选D项。

4.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:五四时期(中国)。根据材料“欲救吾民族之沦胥,提倡科学为关键”,并结合所学可知,五四运动时期,力倡“科学救国”主张,科学教育思潮被赋予重要的历史使命,担负起拯救国家民族的重任,D项正确;材料强调的是科学教育思潮被赋予重要的历史使命,无法说明“普及了民主与科学理念”,排除A项;材料强调的是科学教育思潮担负着启蒙、救国的重任,不属于全盘西化,排除B项;新文化运动兴起于1915年,五四运动开始于1919年, “推动了新文化运动兴起”的说法与史实不符,排除C项。故选D项。

5.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是隋朝(中国)。根据材料信息“宣告先进文明对于落后文明取得全面胜利,并挟统一产生的强大力量,在随后三个世纪中,全面影响着东亚其他地区的历史进程”可知,隋朝时期中华文明发展水平高,对东亚文明影响大,A项正确;B项符合史实,但是材料不能体现,材料体现的是隋朝对华夏文明发展做出的贡献,排除B项;材料主要反映的是隋朝对中华文明发展的贡献,排除C项;D项符合题意,但是D项属于表象,题干问的是本质,材料本质上体现的是隋朝对中华文明发展的贡献,排除D项。故选A项。

6.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是魏晋至隋唐时期的中国。结合所学,石窟原是印度的一种佛教建筑形式,据材料“各地修建了很多石窟”可得出,佛教广泛传播,影响了中国建筑艺术石窟艺术的发展,C项正确;石窟受佛教影响,不是受道教影响,排除A项;材料不能直接体现生产技术进步,排除B项;仅据该材料不能得出社会持续动荡,排除D项。故选C项。

7.B

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词,可知这是本质题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是明代中国。据材料并结合所学可知,“利玛窦等传教士将天主教教义用儒学的术语变通改造”有利于减少中国士大夫的敌意和反感,不仅有利于天主教思想的传播,也有利于西方天文、地理、数学等知识的传播,B项正确;材料只涉及来华传教士通过接受儒学的部分主张而传播天主教,不能说明欧洲出现儒学传播热潮和传教士“很精通”中华文化,排除AC项;来华传教士通过接受儒学的部分主张而传播天主教有利于增强中华文化的影响,排除D项。故选B项。

8.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是古代(中国和世界)。据所学解读材料信息可知,同样是“逾城出家”浮雕,犍陀罗地区浮雕上的的太子穿“半袒”的衣服,而中国云冈石窟浮雕上的太子穿“汉服”,可知佛教在中原传播呈现出本土化特征,C项正确;“石窟”是传播佛教故事的途径之一,排除A项;云冈石窟位于山西大同,在古代不属于中原地区,排除B项;材料强调佛教的中国化、本土化演变趋势,不是强调东西方浮雕技术的交流,排除D项。故选C项。

9.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是汉代中国。据材料“南匈奴、北匈奴、73年、洛阳”等信息并结合所学,东汉都城是洛阳,公元前53年,呼韩邪单于附汉,是为南匈奴,北匈奴在郅支单于领导下曾击败大宛、乌孙等国,强迫各族进贡,威震西域,公元73年东汉政府派班超出使西域,C项正确;法显是东晋时期的名僧,排除A项;倭国是日本,遣使来朝应该走海上丝绸之路而不是陆上丝绸之路,排除B项;公元97年,甘英出使大秦,排除D项。故选C项。

10.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(中国)。材料给出的时间段是13-14世纪,属于宋元时期,13世纪火药经阿拉伯人传入欧洲,A项正确;漆器及其制造技术经中亚向西传播是在汉代,排除B项;中国茶广泛传播到欧洲和大洋洲等地区是在16世纪以后,排除C项;海禁政策的推行在明清,宋元不存在开放海禁一说,排除D项。故选A项。

11.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(中国)。据本题材料信息可知,公元第一个千年指的是公元元年到公元999年,中国文化影响东亚与东南亚部分地区,据所学,日本实行大化改新发生于645年,能够成为这一论断依据,D项正确;14世纪末,中国先进的生产技术和思想文化逐渐在琉球传播,排除A项;材料说的是中国文化影响东亚与东南亚部分地区,不是欧洲,排除B项;天竺国是我国对古代印度的称谓,位于南亚,排除C项。故选D项。

12.D

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是本质题。根据题干关键信息可知准确时空是:唐朝时期的中国。根据材料可知,唐朝时期,大量外来文化融入唐朝,同时唐朝文化也深刻影响了世界其他地区的文明,这表明了唐朝的包容开放影响了世界,D项正确;材料中并未体现科技以及政治制度层面的内容,排除 AC项;材料也体现中华文化对世界的影响,排除B项。故选D项。

13.A

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是正向题。根据题干关键信息可知准确时空是:古代的亚洲。结合所学知识可知,日本大化改新效仿了唐朝的政治制度,建立了日本的封建政治制度,A项正确;大约在4世纪,佛教经过中国传入朝鲜,排除B项;越南全面模仿中国的赋税制度说法错误,移植是正确的,排除C项;15世纪,大批华侨移居东南亚传播中华文化,排除D项。故选A项。

14.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是唐代中国。据材料“许多国家多次派遣唐使来华”“他们不但研究佛教经典,更研究中国的儒学、经济制度、医药等知识,他们带回去了大量的典籍”可知,唐朝时中外之间的交流频繁,日本积极向中国学习,这主要是因为唐朝时经济文化世界领先,对其他国家有强大的吸引力,B项正确;ACD项也是原因,但不是主要原因,排除ACD项。故选B项。

15.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:日本明治维新时期。明治维新时期,日本的维新志士吸收中国明代的阳明学内容,运用到反抗封建幕府统治的斗争中,体现了中华文化对日本社会转型的影响,A项正确;反抗封建幕府统治并不属于托古改制,排除B项;日本维新志士利用中国的儒家学说开展反封建斗争不能说明进步思想“决定”改革成败,C项表述绝对,排除C项;阳明学说是被日本维新志士吸收利用,而非指导明治维新,排除D项。故选A项。

16.(1)早在西汉时期我国就发明了最早的纸,东汉的蔡伦改进了造纸术,扩大了原料来源,节约了成本,促进了纸的应用和传播;唐朝开始出现了雕版印刷术,北宋时期毕升创制了泥活字,将印刷术推进到一个新阶段,提高了效率大大促进了文化的传播。

(2)①造纸术和印刷术为文化的传播创造了条件,推动了文艺复兴、宗教改革和启蒙运动的开展,有利于资产阶级文化的兴起;②火药为资产阶级战胜封建势力提供了条件,推动了资产阶级革命的进行,有利于资产阶级政权的建立;③指南针为哥伦布发现美洲、麦哲伦船队进行环球航行提供了条件,推动了殖民扩张和世界市场的开拓,有利于资本主义经济的发展。总之,四大发明促进了欧洲由封建社会向资本主义社会的变革。

(3)“新发展”:明末清初思想活跃;市民文学蓬勃兴起,小说成为文学主流;西学东渐。原因:明清时期君主专制空前强化,社会矛盾尖锐;资本主义萌芽产生,市民阶层兴起;西方科技传入中国,且西方传教士以科技、教学手段进行传教。

【详解】(1)本题是影响类材料分析题。时空是古代(中国)。作用。据材料一并结合所学中国古代科技的相关知识可知,造纸术方面,早在西汉时期我国就发明了最早的纸,东汉的蔡伦改进了造纸术,扩大了原料来源,节约了成本,促进了纸的应用和传播;印刷术方面,唐朝开始出现了雕版印刷术,北宋时期毕昇创制了泥活字,将印刷术推进到一个新阶段,提高了效率大大促进了文化的传播。

(2)本题是影响类材料分析题。时空是古代(中国)。作用说明,根据材料二“火药、指南针和印刷术的发明……这些都是资产阶级发展的必要前提”并结合所学四大发明的相关知识可知,造纸术和印刷术为文化的传播创造了条件,推动了文艺复兴、宗教改革和启蒙运动的开展,有利于资产阶级文化的兴起;火药为资产阶级战胜封建势力提供了条件,推动了资产阶级革命的进行,有利于资产阶级政权的建立;指南针为哥伦布发现美洲、麦哲伦船队进行环球航行提供了条件,推动了殖民扩张和世界市场的开拓,有利于资本主义经济的发展。最后总结,如四大发明促进了欧洲由封建社会向资本主义社会的变革。

(3)本题是背景类、特点类材料分析题。时空是明清时期(中国)。第一小问新发展,结合所学明清时期文化发展的相关知识可知,明清时期在文化方面的“新发展”有明末清初思想活跃,市民文学蓬勃兴起,小说成为文学主流,西学东渐。第二小问原因,结合所学明清时期的时代特征的相关知识可知,明清时期君主专制空前强化,社会矛盾尖锐,资本主义萌芽产生,市民阶层兴起,西方科技传入中国,且西方传教士以科技、教学手段进行传教。

17.(1)唐代中日交流推动了大化改新,大化改新具有全盘唐化的倾向,唐文化推动了日本文化的发展。

(2)造纸术和印刷术的传入,便利了文化的传播,推动了文艺复兴和宗教改革,促进了思想解放;火药传入欧洲,推动了欧洲火药武器的发展,封建武士阶层日益衰落;指南针的使用,为开辟新航路、进行殖民扩张提供了条件。

【详解】(1)本题为特点类材料分析题。时空为古代世界。关系:由史料一中“唐朝三百年间,由学生、学问僧学来和带回的中国文化产物,不断给予日本新的启迪”可知,唐文化推动了日本文化的发展;结合所学可知,唐代中日交流推动了大化改新,大化改新具有全盘唐化的倾向。

(2)本题为影响类材料分析题。时空为古代、近代世界。作用:由史料二中“造纸术和印刷术,替宗教改革开了先路,并使推广民众教育成为可能”及所学可知,造纸术和印刷术的传入,便利了文化的传播,推动了文艺复兴和宗教改革,促进了思想解放;由史料二中“指南针的发明,导致了发现美洲,因而使全世界、而不再是欧洲成为历史的舞台”可知,指南针的使用,为开辟新航路、进行殖民扩张提供了条件;结合所学可知,火药传入欧洲,推动了欧洲火药武器的发展,封建武士阶层日益衰落。

18.(1)魏源从历史发展的角度,表达了革除弊政、御侮图强的革新主张,体现了经世致用的思想;严复引进西方进化论思想,鼓吹通过变法挽救民族危亡,为维新变法寻求理论依据;邹容将革命作为社会进化的基本要求,为挽救民族危亡、宣传资产阶级革命服务;陈独秀借助进化论宣传民主与科学,反对专制与愚昧,为推进新文化运动服务。

(2)近代前期,中国积贫积弱,列强侵略使民族危机逐渐加深,中国社会矛盾尖锐;仁人志士为实现国家富强和民族独立,进行了不懈的探索和斗争,推动了中国社会的进步;西学东渐,西方文化不断传入中国,对中国社会的影响日益深入。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空是近代(中国)。根据材料“五帝不袭礼,三王不沿乐”与“天下无数百年不变之法,无穷极不变之法”结合所学知识可知,魏源从历史发展的角度,表达了革除弊政、御侮图强的革新主张,体现了经世致用的思想;根据材料“严复翻译《天演论》, 对西方进化论加以改造,倡导‘天演哲学’,用‘生物进化’ ‘物竞天择,适者生存’ ‘变化日新’的道理,鼓吹‘变者,天道也’, ‘变者古今之公理也’。”结合所学知识可知,严复引进西方进化论思想,鼓吹通过变法挽救民族危亡,为维新变法寻求理论依据;根据材料“革命者,天演之公例也;革命者,世界之公理也;革命者,争存争亡过渡时代之要义也;革命者,顺乎天而应乎人者也”结合所学知识可知,邹容将革命作为社会进化的基本要求,为挽救民族危亡、宣传资产阶级革命服务;根据材料“自宇宙之根本大法言之,森罗万象,无日不在演进之途,万无保守现状之理。”与“封建时代之道德、礼教、生活、政治,所心营目注,其范围不越少数君主贵族之权利与名誉,于多数国民之幸福无与焉”,结合所学知识可知,陈独秀借助进化论宣传民主与科学,反对专制与愚昧,为推进新文化运动服务。

(2)本题是背景类材料分析题。时空是近代(中国)。时代变迁可以结合所学知识,从政治,社会与思想等方面分析。政治上,近代前期,中国积贫积弱,列强侵略使民族危机逐渐加深,中国社会矛盾尖锐;在社会上,仁人志士为实现国家富强和民族独立,进行了不懈的探索和斗争,推动了中国社会的进步;在思想上,西学东渐,西方文化不断传入中国,对中国社会的影响日益深入。

19.(1)特点:起源早,历史悠久;与宗教、政治活动密切联系;受到国家的重视;在传承的过程具有一定的创新性;体现多民族融合。

(2)原因:改革开放,思想得到解放;社会经济持续发展,提供了物质基础;中华民族文化博大精深,营养丰富;作品创作者的积极推动。

(3)简析:舞蹈是丰富民众生活的重要手段;舞蹈是本民族优秀文化的重要体现;舞蹈是国际沟通的重要方式。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空是古代中国。据材料一“《吕氏春秋》等典籍就已记载了舞蹈的起源。”可得出起源早,历史悠久;据材料一“商代祭祀频繁,以乐神人,跳舞盛行”可得出与宗教、政治活动密切联系;据材料一“周室初兴时,周公制礼作乐,把前代礼乐作了一番整理,对舞蹈的顺序、时间、器具,都有明确的规定”可得出受到国家的重视;据材料一“舞蹈也由初时用于祭祀和国家典礼渐渐用于会宾游宴。自周秦而后舞蹈之道渐广变化也逐渐增多。三国之际,魏武帝曾增损汉乐”可得出在传承的过程具有一定的创新性;据材料一“至于清代,一般郊庙乐舞,和明朝差不多,但也保留着满族习俗的舞蹈”可得出体现多民族融合。

(2)本题是背景类材料分析题。时空是20世纪70年代的中国。据材料二“20世纪70年代,甘肃省歌舞剧院编排的《丝路花雨》登台亮相,迎来了全国各地人民的欢呼”“大胆创作的思路,让东方艺术走出了洞窟,进入了社会现实生活”可得出改革开放,思想得到解放;结合唯物史观思考可知,社会经济持续发展,提供了物质基础;据材料二“舞剧本身以我国古代唐朝盛世作为文化背景,再现了敦煌艺术的博大精深外”“诠释了我国古代胡腾、胡旋、霓裳羽衣、清商乐舞的灵动身影”可得出中华民族文化博大精深,营养丰富;据材料二“甘肃省歌舞剧院编排的《丝路花雨》”“大胆创作的思路”可得出作品创作者的积极推动。

(3)本题是影响类材料分析题。时空是古代、近现代的中国。据材料二“ 迎来了全国各地人民的欢呼”舞蹈是丰富民众生活的重要手段;据材料二“舞剧本身以我国古代唐朝盛世作为文化背景,再现了敦煌艺术的博大精深”“运用神话色彩、民族风格、宗教元素作为主要表现形式。成功诠释了我国古代胡腾、胡旋、霓裳羽衣、清商乐舞的灵动身影”可得出舞蹈是本民族优秀文化的重要体现;据材料二“焦点更放在了‘丝绸之路’”并结合所学可知舞蹈是国际沟通的重要方式。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.浩如烟海的日本古代典籍,保存了大量中国已经失传的唐诗作品和唐代诗学理论资料,成为中国学者辑佚唐诗作品、研究唐诗的重要史料。这表明( )

A.中日两国文化同根同源 B.日本更重视文化的传承

C.日本深受中华文化影响 D.唐诗深受日本国民欢迎

2.1984年,《儒家伦理》教科书(小学德育选修课之一)在新加坡出版,该书前言宣称该课程不仅涉及理想、道德修养等方面,还会介绍华族(华人,占新加坡人口最多的族群)固有的道德观与文化。新加坡教育部还对教授这门课程的教师以汉语和英语两种语言开展了50个学时的培训。这些做法意在( )

A.传承中华文化精髓 B.构建多元社会结构

C.厚植民族文化根基 D.抵御西方文化侵略

3.某校高一学生开展课题研究,研究的内容包括法显、玄奘西行取经,鉴真东渡日本,日本学问僧赴长安求法,新罗、日本向唐朝派遣了许多使节和留学生等。他们研究的主题是( )

A.佛教文化的传播 B.文化艺术的繁荣 C.政治制度的创新 D.中外文化的交流

4.科学教育思潮是五四时期流行的一种思潮。学者任鸿隽说: “一国国政之整紊,与人民生计之苦乐,与科学家之数成正比。”蔡元培也呼应道: “欲救吾族之沦胥,必以提倡科学为关键。”这说明科学教育思潮( )

A.普及了民主与科学理念 B.体现了全盘西化的特点

C.推动了新文化运动兴起 D.承担了特定的历史使命

5.魏晋时期,少数氏族内迁,虽然造成了西晋灭亡后黄河流域的大动乱,但只经过不到三个世纪,华夏文明便通过隋朝统一,宣告先进文明对于落后文明取得全面胜利,并挟统一产生的强大力量,在随后三个世纪中,全面影响着东亚其他地区的历史进程,以至隋朝被域外史学家称为“世界帝国”。材料表明,隋朝( )

A.对华夏文明发展页献卓著 B.使国家由分裂走向了统一

C.促进了民族间文化的交融 D.对周边国家产生较大影响

6.魏晋至隋唐时期,各地修建了很多石窟,如山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟、甘肃敦煌莫高窟等,都是闻名世界的艺术宝库。这反映( )

A.道教不断发展 B.生产技术进步

C.佛教广泛传播 D.社会持续动荡

7.明末,利玛窦等传教士将天主教教义用儒学的术语变通改造,提出儒教和天主教是相通的,他们自己也以儒家教条为标准处世,由此吸引了徐光启等一批儒家知识分子接受天主教。上述做法( )

A.反映出欧洲出现儒学传播热潮 B.有利于西方文化在中国的传播

C.体现了传教士很精通中华文化 D.削弱了中华传统文化的影响力

8.悉达多太子“夜半逾城”是佛教故事中的经典题材。下列图片可以用于佐证( )

A.石窟是佛教故事传播中的唯一载体 B.佛教在中原的世俗化明显

C.佛教在中原传播呈现出本土化特征 D.东西方浮雕技术高度交流

9.研读地图是学习历史的重要方法之一。 与下图所示路线密切关联的历史事件是( )

A.法显西游天竺 B.倭国遣使来朝

C.班超通使西域 D.甘英出使大秦

10.中国文化不仅惠及近邻,而且泽被远西。如图关于中国古代文化外传的时间轴,"?"处应填入( )

A.火药经阿拉伯人传入欧洲 B.漆器及其制造技术经中亚向西传播

C.中国茶广泛传播到欧洲和大洋洲等地区 D.瓷杯瓷盘随海禁的开放传到菲律宾

11.有学者认为,公元第一个千年,整个东亚与东南亚部分地区都经历了一个“华夏化”的过程。下列史实能够成为这一论断依据的是( )

A.中国先进的生产技术和思想文化传入琉球

B.中国造纸术、火药和指南针逐渐传入欧洲

C.玄奘西行天竺取经,成为公认的佛学大师

D.日本实行大化改新,制度多以唐制为蓝本

12.唐代时,各国使者、教派所带来的文化融入唐朝,同时唐朝的律令制度、汉字文化、儒家文化等波及东亚乃至东南亚,其文化影响甚至远及大食(阿拉伯)、拂林(今东地中海一带)等地。这表明唐朝( )

A.科技成就领先世界 B.深受外来文化影响

C.政治制度优越先进 D.包容开放影响世界

13.中华文化的传播,促进了世界文明的发展。古代朝鲜、日本和东南亚地区深受中华文化的影响,下列说法正确的是( )

A.日本的中央集权制和土地制度以唐制为蓝本

B.大约在2世纪,佛教经中国传入朝鲜

C.越南全面模仿中国的赋税制度

D.5世纪,大批华侨移居东南亚传播中华文化

14.唐朝时,许多国家多次派遣唐使来华。653年,日本吉士长丹出使长安,随其而来的学生和僧人等共一百余人,他们不但研究佛教经典,更研究中国的儒学、经济制度、医药等知识,他们带回去了大量的典籍。这一现象的出现主要是因为( )

A.唐朝实行对外开放的政策 B.唐朝时经济文化世界领先

C.中华文明圈不断向外辐射 D.遣唐使推动中日友好交流

15.日本明治维新时期,一些维新志士吸收了阳明学中注重人性“陶冶人物之功”的内容,在幕府末期的社会变更中找到了让自己扬名历史的哲学。阳明学成为维新志士反抗封建幕府统治的尖锐的思想武器。材料体现了( )

A.中华文化推动日本转型 B.托古改制推动政治革命

C.进步思想决定改革成败 D.阳明学指导了明治维新

二、材料分析题

16.四大发明是中国古代科技发展的里程碑,阅读材料。

材料一

材料二 火药、指南针和印刷术的发明……这些都是资产阶级发展的必要前提。

——马克思1863年1月28日致恩格斯的信

材料三 与中国科学技术停滞落后于世界的同时,明清时期在其他文化方面却有了许多新的发展。

——《历史新知识·创新能力培养》

请回答:

(1)四大发明是中华民族集体智慧的结晶,一些杰出人物也发挥了重要作用。仔细观察材料中的图片,试以造纸术、印刷术说明。

(2)中国古代科技领先于世界,并作了突出的贡献。结合材料二及所学知识,试以四大发明对欧洲向近代社会转型的作用为例说明。

(3)材料三中提到的“新发展”主要表现在哪些方面?结合时代特征,分析“新发展”的原因?

17.阅读材料,回答问题。

史料一 唐朝三百年间,由学生、学问僧学来和带回的中国文化产物,不断给予日本新的启迪,中国前进,日本也前进。因此,日本的文化一刻也没有停滞,不断吸收中国的优点,经过整理提炼,咀嚼融化,终于在平安朝中期以后,在各个方面都逐渐摆脱了唐风,产生了独具特色的日本文化。

——摘编自日本学者木宫泰彦《日中文化交流史》

史料二 欧洲文艺复兴初期,中国四大发明的传入流播,对现代世界的形成,曾起到重要的作用。造纸术和印刷术,替宗教改革开了先路,并使推广民众教育成为可能。火药的发明,消除了封建制度,创立了国民军制。指南针的发明,导致了发现美洲,因而使全世界、而不再是欧洲成为历史的舞台。

——摘编自【美】卡特《中国印刷术的发明和它的西传》

【探究】

(1)根据史料一并结合所学知识,分析日本文化和唐文化的关系。

(2)根据史料二并结合所学知识,简述四大发明在欧洲向近代社会转变过程中的作用。

18.进化论是近代中国思想史的主流,经历了完整的发展进程,折射了近代中国的历史变迁。 阅读材料,回答问题。

材料 魏源认为, “五帝不袭礼,三王不沿乐”,人类社会的历史总是向前发展,不断变化的。 “天下无数百年不变之法,无穷极不变之法”。严复翻译《天演论》, 对西方进化论加以改造,倡导“天演哲学”,用“生物进化”“物竞天择,适者生存”“变化日新”的道理,鼓吹“变者,天道也”, “变者古今之公理也”。邹容在中国近代哲学史上第一个提出了“革命者,天演之公例也;革命者,世界之公理也;革命者,争存争亡过渡时代之要义也;革命者,顺乎天而应乎人者也”的革命哲理。陈独秀宣称, “自宇宙之根本大法言之,森罗万象,无日不在演进之途,万无保守现状之理。” “封建时代之道德、礼教、 生活、政治,所心营目注,其范围不越少数君主贵族之权利与名誉,于多数国民之幸福无与焉”,根本与“现代自由平等”的新思潮背道而驰。

——赵璐《论中国近代进化论发展的四个时期》

(1)四位思想家对“进化”观点的阐释,反映了各自怎样的思想诉求

(2)中国近代进化论发展的历程折射了怎样的时代变迁

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 《吕氏春秋》等典籍就已记载了舞蹈的起源。商代祭祀频繁,以乐神人,跳舞盛行。周室初兴时,周公制礼作乐,把前代礼乐作了一番整理,对舞蹈的顺序、时间、器具,都有明确的规定,舞蹈也由初时用于祭祀和国家典礼渐渐用于会宾游宴。自周秦而后舞蹈之道渐广变化也逐渐增多。三国之际,魏武帝曾增损汉乐,晋仍沿袭其旧制,以太常官监督管理。唐武后作《圣寿舞》,用舞者140人。宋承唐制,发明了队舞。元代郊庙宴飨的乐舞基本沿袭前代样式,只是增设了各种乐队。明朝增设乐官乐舞生,以为郊庙典礼之用。至于清代,一般郊庙乐舞,和明朝差不多,但也保留着满族习俗的舞蹈。

——摘编自赵敏《中国古代舞蹈的起源与发展浅论》

材料二 20世纪70年代,甘肃省歌舞剧院编排的《丝路花雨》登台亮相,迎来了全国各地人民的欢呼。舞剧本身以我国古代唐朝盛世作为文化背景,再现了敦煌艺术的博大精深外,焦点更放在了“丝绸之路”,大胆创作的思路,让东方艺术走出了洞窟,进入了社会现实生活。舞剧创作中,紧紧围绕时代需求,以“和平”为主题,运用神话色彩、民族风格、宗教元素作为主要表现形式。成功诠释了我国古代胡腾、胡旋、霓裳羽衣、清商乐舞的灵动身影,由此标志着进入当代敦煌舞蹈的开端。

——摘编自李鑫《敦煌舞蹈文化传承与发展问题研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出我国古代舞蹈发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明20世纪70年代敦煌舞蹈得到发展的原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,简析发展舞蹈的意义。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(日本)。根据材料可知,日本古代典籍保存了大量中国已经失传的唐诗作品和唐代诗学理论资料,体现了日本深受中华文化影响,C项正确;材料反映了日本文化深受中华文化影响,“中日两国文化同根同源”不符合材料主旨,排除A项;材料仅体现了日本深受中华文化影响,不能说明日本更重视文化的传承,排除B项;材料仅能说明日本古代典籍保存了大量中国已经失传的唐诗作品,不代表唐诗深受日本国民欢迎,排除D项。故选C项。

2.C

【详解】本题是单类型单项选择题。根据本题主题干的设问词,可知这是目的题。根据材料时间信息可知准确时空是:1984年(新加坡)。根据材料可知,新加坡政府重视儒家伦理教育,并对教授这门课程的教师进行培训,这些做法意在厚植民族文化根基,C项正确;材料强调的是新加坡政府重视儒家道德观与文化,与传承中华文化精髓不符,排除A项;材料未涉及社会结构,排除B项;材料未体现西方文化入侵,排除D项。故选C项。

【点睛】

3.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:唐朝(中国)。据本题材料“法显、玄奘西行取经,鉴真东渡日本,日本学问僧赴长安求法,新罗、日本向唐朝派遣了许多使节和留学生等”可知,材料涉及多项中外文化交流的史实,因此他们研究的主题是中外文化的交流,D项正确;“佛教文化的传播”只是其中一项内容,不全面,排除A项;材料反映的是中外交流,不是文化艺术,排除B项;材料说的是中外文化交流,未涉及政治制度,排除C项。故选D项。

4.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:五四时期(中国)。根据材料“欲救吾民族之沦胥,提倡科学为关键”,并结合所学可知,五四运动时期,力倡“科学救国”主张,科学教育思潮被赋予重要的历史使命,担负起拯救国家民族的重任,D项正确;材料强调的是科学教育思潮被赋予重要的历史使命,无法说明“普及了民主与科学理念”,排除A项;材料强调的是科学教育思潮担负着启蒙、救国的重任,不属于全盘西化,排除B项;新文化运动兴起于1915年,五四运动开始于1919年, “推动了新文化运动兴起”的说法与史实不符,排除C项。故选D项。

5.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是隋朝(中国)。根据材料信息“宣告先进文明对于落后文明取得全面胜利,并挟统一产生的强大力量,在随后三个世纪中,全面影响着东亚其他地区的历史进程”可知,隋朝时期中华文明发展水平高,对东亚文明影响大,A项正确;B项符合史实,但是材料不能体现,材料体现的是隋朝对华夏文明发展做出的贡献,排除B项;材料主要反映的是隋朝对中华文明发展的贡献,排除C项;D项符合题意,但是D项属于表象,题干问的是本质,材料本质上体现的是隋朝对中华文明发展的贡献,排除D项。故选A项。

6.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是魏晋至隋唐时期的中国。结合所学,石窟原是印度的一种佛教建筑形式,据材料“各地修建了很多石窟”可得出,佛教广泛传播,影响了中国建筑艺术石窟艺术的发展,C项正确;石窟受佛教影响,不是受道教影响,排除A项;材料不能直接体现生产技术进步,排除B项;仅据该材料不能得出社会持续动荡,排除D项。故选C项。

7.B

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词,可知这是本质题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是明代中国。据材料并结合所学可知,“利玛窦等传教士将天主教教义用儒学的术语变通改造”有利于减少中国士大夫的敌意和反感,不仅有利于天主教思想的传播,也有利于西方天文、地理、数学等知识的传播,B项正确;材料只涉及来华传教士通过接受儒学的部分主张而传播天主教,不能说明欧洲出现儒学传播热潮和传教士“很精通”中华文化,排除AC项;来华传教士通过接受儒学的部分主张而传播天主教有利于增强中华文化的影响,排除D项。故选B项。

8.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是古代(中国和世界)。据所学解读材料信息可知,同样是“逾城出家”浮雕,犍陀罗地区浮雕上的的太子穿“半袒”的衣服,而中国云冈石窟浮雕上的太子穿“汉服”,可知佛教在中原传播呈现出本土化特征,C项正确;“石窟”是传播佛教故事的途径之一,排除A项;云冈石窟位于山西大同,在古代不属于中原地区,排除B项;材料强调佛教的中国化、本土化演变趋势,不是强调东西方浮雕技术的交流,排除D项。故选C项。

9.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是汉代中国。据材料“南匈奴、北匈奴、73年、洛阳”等信息并结合所学,东汉都城是洛阳,公元前53年,呼韩邪单于附汉,是为南匈奴,北匈奴在郅支单于领导下曾击败大宛、乌孙等国,强迫各族进贡,威震西域,公元73年东汉政府派班超出使西域,C项正确;法显是东晋时期的名僧,排除A项;倭国是日本,遣使来朝应该走海上丝绸之路而不是陆上丝绸之路,排除B项;公元97年,甘英出使大秦,排除D项。故选C项。

10.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(中国)。材料给出的时间段是13-14世纪,属于宋元时期,13世纪火药经阿拉伯人传入欧洲,A项正确;漆器及其制造技术经中亚向西传播是在汉代,排除B项;中国茶广泛传播到欧洲和大洋洲等地区是在16世纪以后,排除C项;海禁政策的推行在明清,宋元不存在开放海禁一说,排除D项。故选A项。

11.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(中国)。据本题材料信息可知,公元第一个千年指的是公元元年到公元999年,中国文化影响东亚与东南亚部分地区,据所学,日本实行大化改新发生于645年,能够成为这一论断依据,D项正确;14世纪末,中国先进的生产技术和思想文化逐渐在琉球传播,排除A项;材料说的是中国文化影响东亚与东南亚部分地区,不是欧洲,排除B项;天竺国是我国对古代印度的称谓,位于南亚,排除C项。故选D项。

12.D

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是本质题。根据题干关键信息可知准确时空是:唐朝时期的中国。根据材料可知,唐朝时期,大量外来文化融入唐朝,同时唐朝文化也深刻影响了世界其他地区的文明,这表明了唐朝的包容开放影响了世界,D项正确;材料中并未体现科技以及政治制度层面的内容,排除 AC项;材料也体现中华文化对世界的影响,排除B项。故选D项。

13.A

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是正向题。根据题干关键信息可知准确时空是:古代的亚洲。结合所学知识可知,日本大化改新效仿了唐朝的政治制度,建立了日本的封建政治制度,A项正确;大约在4世纪,佛教经过中国传入朝鲜,排除B项;越南全面模仿中国的赋税制度说法错误,移植是正确的,排除C项;15世纪,大批华侨移居东南亚传播中华文化,排除D项。故选A项。

14.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是唐代中国。据材料“许多国家多次派遣唐使来华”“他们不但研究佛教经典,更研究中国的儒学、经济制度、医药等知识,他们带回去了大量的典籍”可知,唐朝时中外之间的交流频繁,日本积极向中国学习,这主要是因为唐朝时经济文化世界领先,对其他国家有强大的吸引力,B项正确;ACD项也是原因,但不是主要原因,排除ACD项。故选B项。

15.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:日本明治维新时期。明治维新时期,日本的维新志士吸收中国明代的阳明学内容,运用到反抗封建幕府统治的斗争中,体现了中华文化对日本社会转型的影响,A项正确;反抗封建幕府统治并不属于托古改制,排除B项;日本维新志士利用中国的儒家学说开展反封建斗争不能说明进步思想“决定”改革成败,C项表述绝对,排除C项;阳明学说是被日本维新志士吸收利用,而非指导明治维新,排除D项。故选A项。

16.(1)早在西汉时期我国就发明了最早的纸,东汉的蔡伦改进了造纸术,扩大了原料来源,节约了成本,促进了纸的应用和传播;唐朝开始出现了雕版印刷术,北宋时期毕升创制了泥活字,将印刷术推进到一个新阶段,提高了效率大大促进了文化的传播。

(2)①造纸术和印刷术为文化的传播创造了条件,推动了文艺复兴、宗教改革和启蒙运动的开展,有利于资产阶级文化的兴起;②火药为资产阶级战胜封建势力提供了条件,推动了资产阶级革命的进行,有利于资产阶级政权的建立;③指南针为哥伦布发现美洲、麦哲伦船队进行环球航行提供了条件,推动了殖民扩张和世界市场的开拓,有利于资本主义经济的发展。总之,四大发明促进了欧洲由封建社会向资本主义社会的变革。

(3)“新发展”:明末清初思想活跃;市民文学蓬勃兴起,小说成为文学主流;西学东渐。原因:明清时期君主专制空前强化,社会矛盾尖锐;资本主义萌芽产生,市民阶层兴起;西方科技传入中国,且西方传教士以科技、教学手段进行传教。

【详解】(1)本题是影响类材料分析题。时空是古代(中国)。作用。据材料一并结合所学中国古代科技的相关知识可知,造纸术方面,早在西汉时期我国就发明了最早的纸,东汉的蔡伦改进了造纸术,扩大了原料来源,节约了成本,促进了纸的应用和传播;印刷术方面,唐朝开始出现了雕版印刷术,北宋时期毕昇创制了泥活字,将印刷术推进到一个新阶段,提高了效率大大促进了文化的传播。

(2)本题是影响类材料分析题。时空是古代(中国)。作用说明,根据材料二“火药、指南针和印刷术的发明……这些都是资产阶级发展的必要前提”并结合所学四大发明的相关知识可知,造纸术和印刷术为文化的传播创造了条件,推动了文艺复兴、宗教改革和启蒙运动的开展,有利于资产阶级文化的兴起;火药为资产阶级战胜封建势力提供了条件,推动了资产阶级革命的进行,有利于资产阶级政权的建立;指南针为哥伦布发现美洲、麦哲伦船队进行环球航行提供了条件,推动了殖民扩张和世界市场的开拓,有利于资本主义经济的发展。最后总结,如四大发明促进了欧洲由封建社会向资本主义社会的变革。

(3)本题是背景类、特点类材料分析题。时空是明清时期(中国)。第一小问新发展,结合所学明清时期文化发展的相关知识可知,明清时期在文化方面的“新发展”有明末清初思想活跃,市民文学蓬勃兴起,小说成为文学主流,西学东渐。第二小问原因,结合所学明清时期的时代特征的相关知识可知,明清时期君主专制空前强化,社会矛盾尖锐,资本主义萌芽产生,市民阶层兴起,西方科技传入中国,且西方传教士以科技、教学手段进行传教。

17.(1)唐代中日交流推动了大化改新,大化改新具有全盘唐化的倾向,唐文化推动了日本文化的发展。

(2)造纸术和印刷术的传入,便利了文化的传播,推动了文艺复兴和宗教改革,促进了思想解放;火药传入欧洲,推动了欧洲火药武器的发展,封建武士阶层日益衰落;指南针的使用,为开辟新航路、进行殖民扩张提供了条件。

【详解】(1)本题为特点类材料分析题。时空为古代世界。关系:由史料一中“唐朝三百年间,由学生、学问僧学来和带回的中国文化产物,不断给予日本新的启迪”可知,唐文化推动了日本文化的发展;结合所学可知,唐代中日交流推动了大化改新,大化改新具有全盘唐化的倾向。

(2)本题为影响类材料分析题。时空为古代、近代世界。作用:由史料二中“造纸术和印刷术,替宗教改革开了先路,并使推广民众教育成为可能”及所学可知,造纸术和印刷术的传入,便利了文化的传播,推动了文艺复兴和宗教改革,促进了思想解放;由史料二中“指南针的发明,导致了发现美洲,因而使全世界、而不再是欧洲成为历史的舞台”可知,指南针的使用,为开辟新航路、进行殖民扩张提供了条件;结合所学可知,火药传入欧洲,推动了欧洲火药武器的发展,封建武士阶层日益衰落。

18.(1)魏源从历史发展的角度,表达了革除弊政、御侮图强的革新主张,体现了经世致用的思想;严复引进西方进化论思想,鼓吹通过变法挽救民族危亡,为维新变法寻求理论依据;邹容将革命作为社会进化的基本要求,为挽救民族危亡、宣传资产阶级革命服务;陈独秀借助进化论宣传民主与科学,反对专制与愚昧,为推进新文化运动服务。

(2)近代前期,中国积贫积弱,列强侵略使民族危机逐渐加深,中国社会矛盾尖锐;仁人志士为实现国家富强和民族独立,进行了不懈的探索和斗争,推动了中国社会的进步;西学东渐,西方文化不断传入中国,对中国社会的影响日益深入。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空是近代(中国)。根据材料“五帝不袭礼,三王不沿乐”与“天下无数百年不变之法,无穷极不变之法”结合所学知识可知,魏源从历史发展的角度,表达了革除弊政、御侮图强的革新主张,体现了经世致用的思想;根据材料“严复翻译《天演论》, 对西方进化论加以改造,倡导‘天演哲学’,用‘生物进化’ ‘物竞天择,适者生存’ ‘变化日新’的道理,鼓吹‘变者,天道也’, ‘变者古今之公理也’。”结合所学知识可知,严复引进西方进化论思想,鼓吹通过变法挽救民族危亡,为维新变法寻求理论依据;根据材料“革命者,天演之公例也;革命者,世界之公理也;革命者,争存争亡过渡时代之要义也;革命者,顺乎天而应乎人者也”结合所学知识可知,邹容将革命作为社会进化的基本要求,为挽救民族危亡、宣传资产阶级革命服务;根据材料“自宇宙之根本大法言之,森罗万象,无日不在演进之途,万无保守现状之理。”与“封建时代之道德、礼教、生活、政治,所心营目注,其范围不越少数君主贵族之权利与名誉,于多数国民之幸福无与焉”,结合所学知识可知,陈独秀借助进化论宣传民主与科学,反对专制与愚昧,为推进新文化运动服务。

(2)本题是背景类材料分析题。时空是近代(中国)。时代变迁可以结合所学知识,从政治,社会与思想等方面分析。政治上,近代前期,中国积贫积弱,列强侵略使民族危机逐渐加深,中国社会矛盾尖锐;在社会上,仁人志士为实现国家富强和民族独立,进行了不懈的探索和斗争,推动了中国社会的进步;在思想上,西学东渐,西方文化不断传入中国,对中国社会的影响日益深入。

19.(1)特点:起源早,历史悠久;与宗教、政治活动密切联系;受到国家的重视;在传承的过程具有一定的创新性;体现多民族融合。

(2)原因:改革开放,思想得到解放;社会经济持续发展,提供了物质基础;中华民族文化博大精深,营养丰富;作品创作者的积极推动。

(3)简析:舞蹈是丰富民众生活的重要手段;舞蹈是本民族优秀文化的重要体现;舞蹈是国际沟通的重要方式。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空是古代中国。据材料一“《吕氏春秋》等典籍就已记载了舞蹈的起源。”可得出起源早,历史悠久;据材料一“商代祭祀频繁,以乐神人,跳舞盛行”可得出与宗教、政治活动密切联系;据材料一“周室初兴时,周公制礼作乐,把前代礼乐作了一番整理,对舞蹈的顺序、时间、器具,都有明确的规定”可得出受到国家的重视;据材料一“舞蹈也由初时用于祭祀和国家典礼渐渐用于会宾游宴。自周秦而后舞蹈之道渐广变化也逐渐增多。三国之际,魏武帝曾增损汉乐”可得出在传承的过程具有一定的创新性;据材料一“至于清代,一般郊庙乐舞,和明朝差不多,但也保留着满族习俗的舞蹈”可得出体现多民族融合。

(2)本题是背景类材料分析题。时空是20世纪70年代的中国。据材料二“20世纪70年代,甘肃省歌舞剧院编排的《丝路花雨》登台亮相,迎来了全国各地人民的欢呼”“大胆创作的思路,让东方艺术走出了洞窟,进入了社会现实生活”可得出改革开放,思想得到解放;结合唯物史观思考可知,社会经济持续发展,提供了物质基础;据材料二“舞剧本身以我国古代唐朝盛世作为文化背景,再现了敦煌艺术的博大精深外”“诠释了我国古代胡腾、胡旋、霓裳羽衣、清商乐舞的灵动身影”可得出中华民族文化博大精深,营养丰富;据材料二“甘肃省歌舞剧院编排的《丝路花雨》”“大胆创作的思路”可得出作品创作者的积极推动。

(3)本题是影响类材料分析题。时空是古代、近现代的中国。据材料二“ 迎来了全国各地人民的欢呼”舞蹈是丰富民众生活的重要手段;据材料二“舞剧本身以我国古代唐朝盛世作为文化背景,再现了敦煌艺术的博大精深”“运用神话色彩、民族风格、宗教元素作为主要表现形式。成功诠释了我国古代胡腾、胡旋、霓裳羽衣、清商乐舞的灵动身影”可得出舞蹈是本民族优秀文化的重要体现;据材料二“焦点更放在了‘丝绸之路’”并结合所学可知舞蹈是国际沟通的重要方式。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享