黄麓中心学校2015-2016学年度上学期数学人教版七年级上册第一章有理数1.3有理数的加减

文档属性

| 名称 | 黄麓中心学校2015-2016学年度上学期数学人教版七年级上册第一章有理数1.3有理数的加减 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 181.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2015-09-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

1.3.1有理数的加法(1)

教学目标:

知识与技能:通过实例,了解有理数的意义,会根据有理数加法法则进行有理数加法的运算

过程与方法:通过分组探究活动,总结、发现有理数加法运算的法则。在有理数加法法则的教学过程中,注意培养学生的观察、比较、归纳及运算能力。

情感态度与价值观:通过师生活动,学生自我探究,让学生参与到数学活动中来。

教学重难点:

重点:了解有理数加法的意义,会根据有理数加法法则进行有理数的加法运算

难点:有理数加法中的异号两数如何进行加法运算。

教学准备:多媒体课件

教学方法:引导探究法

教学过程:

一、复习引入:

有理数有几种分类方法?都是如何分类的呢?

在小学,我们学过正数及0的加法运算.学过的加法类型是正数与正数相加、正数与0相加.引入负数后,加法的类型还有哪几种呢?

二、探究新知:

探究1:

一个物体向左右方向运动,我们规定向右为正,向左为负.比如:向右运动5 m记作5 m,向左运动5 m记作-5 m.我们必须把问题说得明确些,并规定向东为正,向西为负。

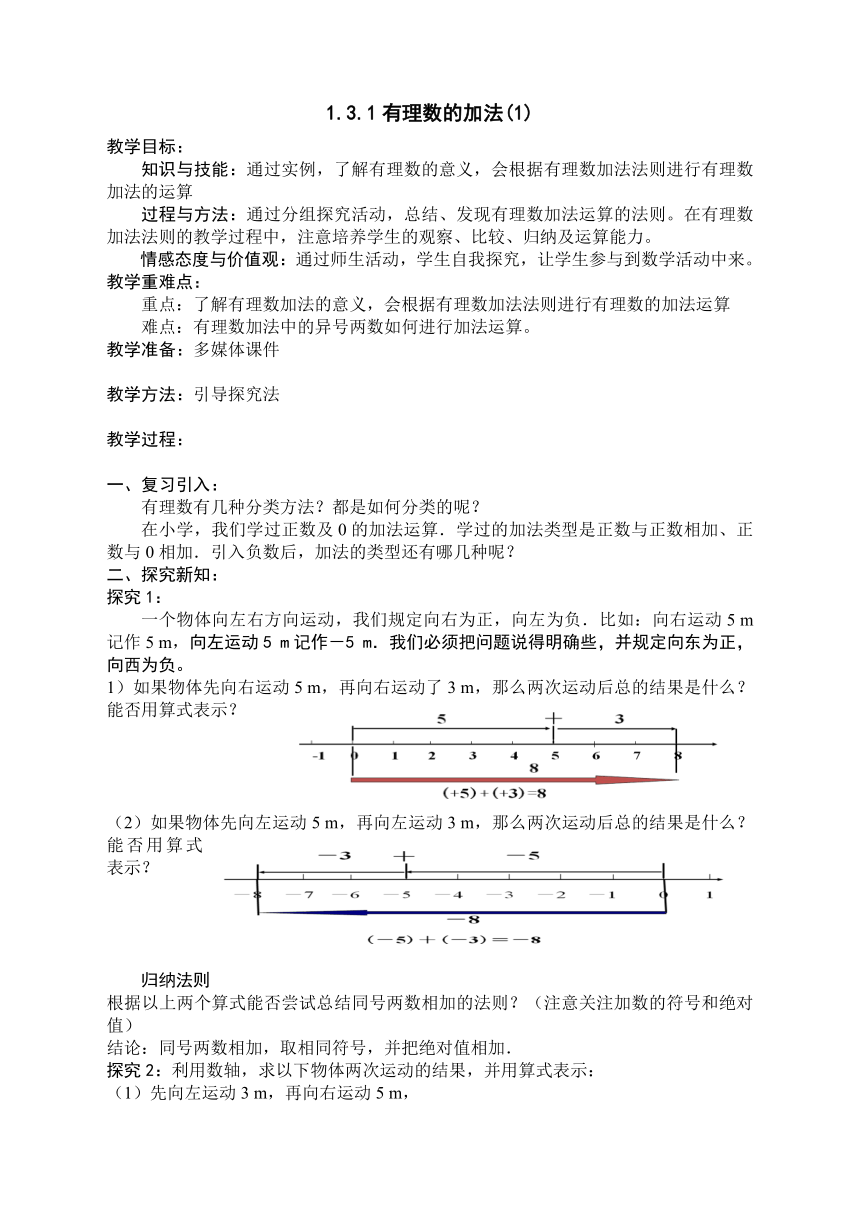

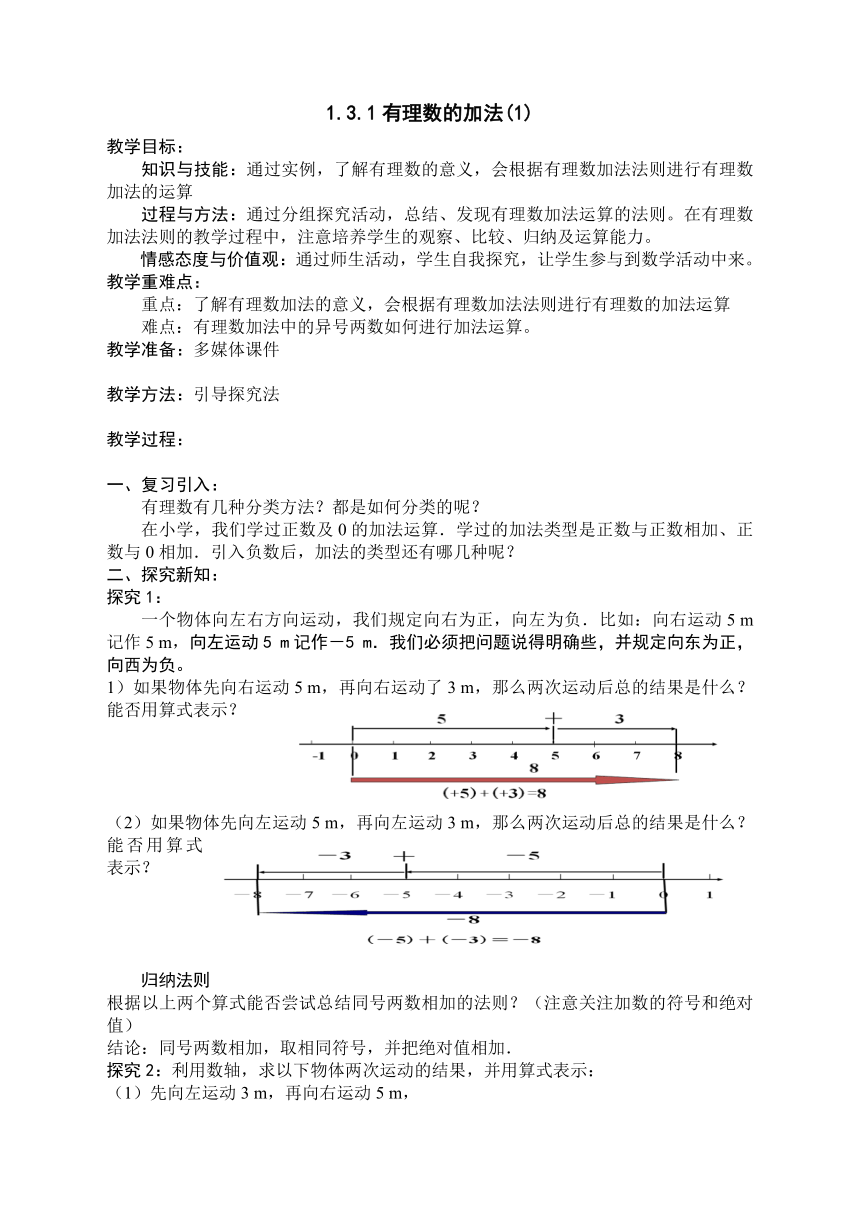

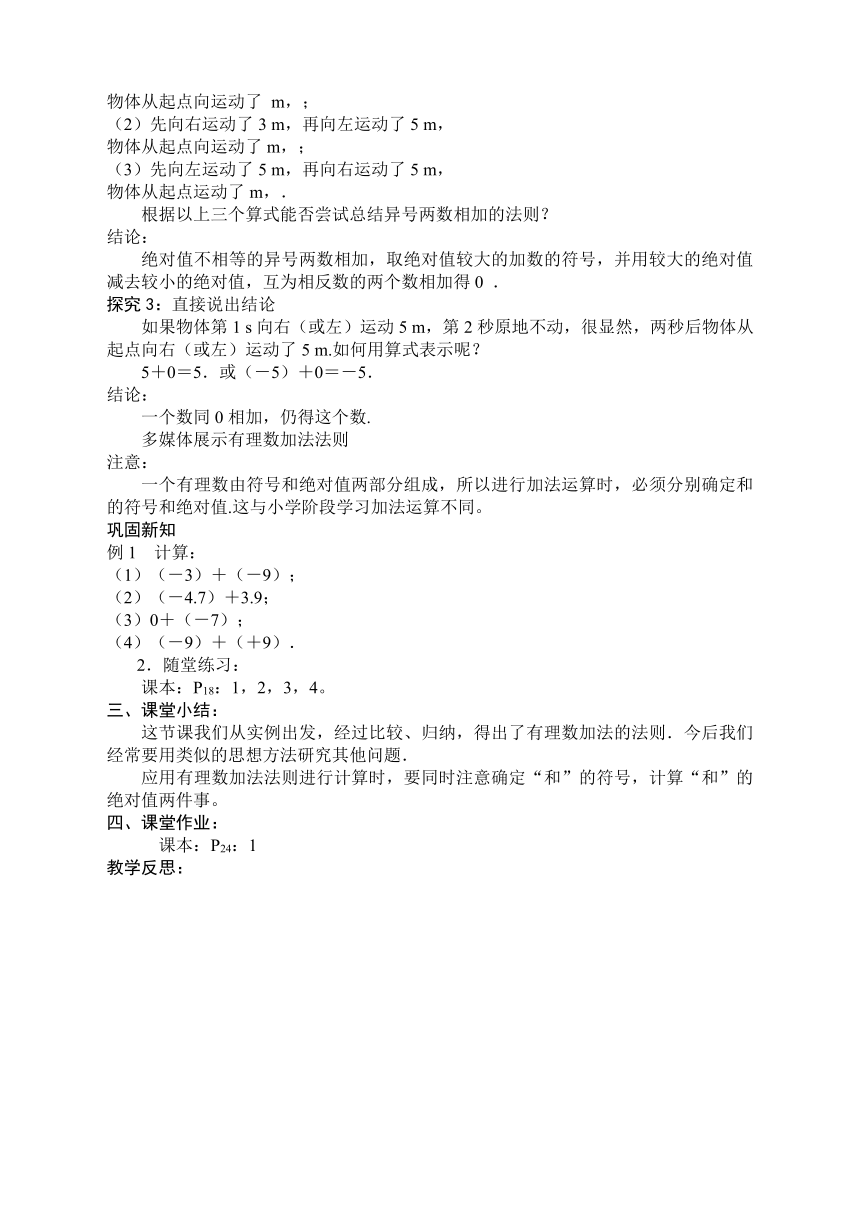

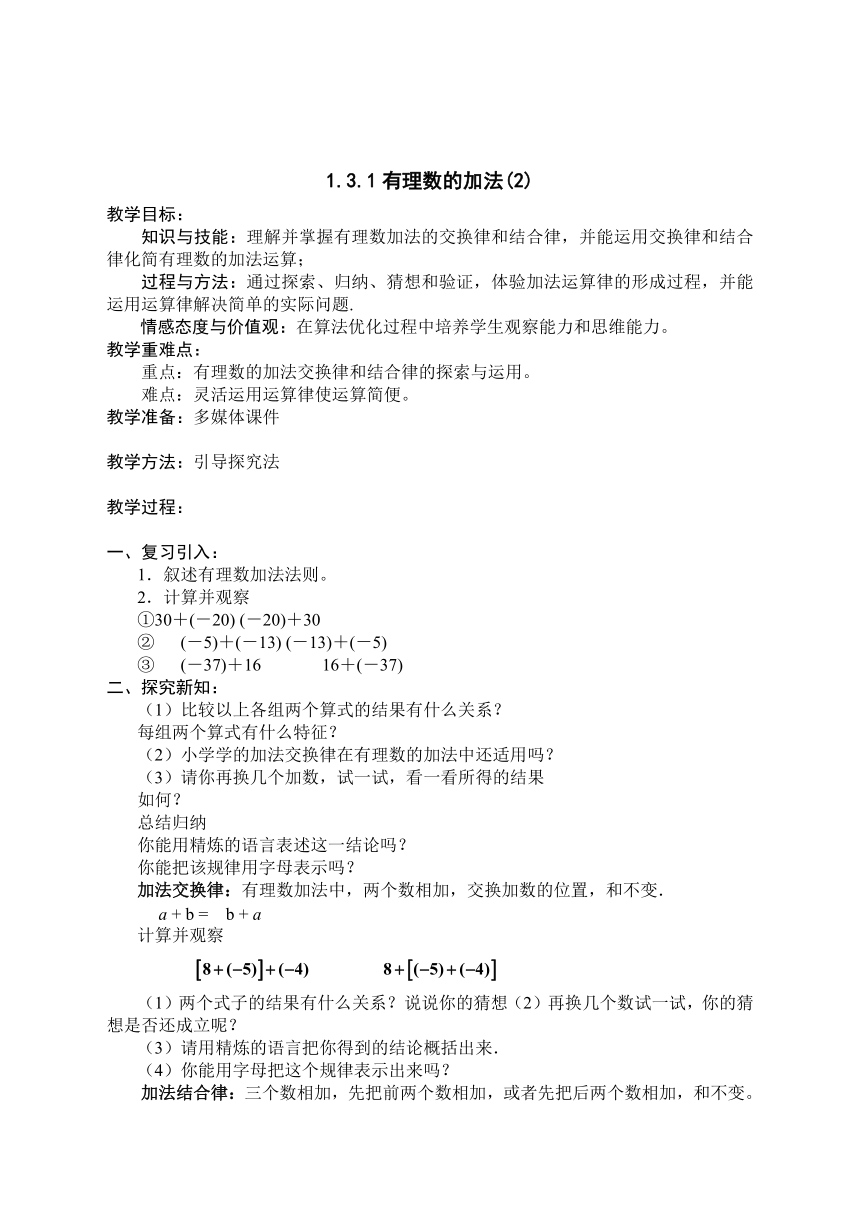

1)如果物体先向右运动5 m,再向右运动了3 m,那么两次运动后总的结果是什么?能否用算式表示?

(2)如果物体先向左运动5 m,再向左运动3 m,那么两次运动后总的结果是什么?能否用算式表示?

归纳法则

根据以上两个算式能否尝试总结同号两数相加的法则?(注意关注加数的符号和绝对值)

结论:同号两数相加,取相同符号,并把绝对值相加.

探究2:利用数轴,求以下物体两次运动的结果,并用算式表示:

(1)先向左运动3 m,再向右运动5 m,

物体从起点向运动了 m,;

(2)先向右运动了3 m,再向左运动了5 m,

物体从起点向运动了m,;

(3)先向左运动了5 m,再向右运动了5 m,

物体从起点运动了m,.

根据以上三个算式能否尝试总结异号两数相加的法则?

结论:

绝对值不相等的异号两数相加,取绝对值较大的加数的符号,并用较大的绝对值减去较小的绝对值,互为相反数的两个数相加得0 .

探究3:直接说出结论

如果物体第1 s向右(或左)运动5 m,第2秒原地不动,很显然,两秒后物体从起点向右(或左)运动了5 m.如何用算式表示呢?

5+0=5.或(-5)+0=-5.

结论:

一个数同0相加,仍得这个数.

多媒体展示有理数加法法则

注意:

一个有理数由符号和绝对值两部分组成,所以进行加法运算时,必须分别确定和的符号和绝对值.这与小学阶段学习加法运算不同。

巩固新知

例1 计算:

(1)(-3)+(-9);

(2)(-4.7)+3.9;

(3)0+(-7);

(4)(-9)+(+9).

2.随堂练习:

课本:P18:1,2,3,4。

三、课堂小结:

这节课我们从实例出发,经过比较、归纳,得出了有理数加法的法则.今后我们经常要用类似的思想方法研究其他问题.

应用有理数加法法则进行计算时,要同时注意确定“和”的符号,计算“和”的绝对值两件事。

四、课堂作业:

课本:P24:1

教学反思:

1.3.1有理数的加法(2)

教学目标:

知识与技能:理解并掌握有理数加法的交换律和结合律,并能运用交换律和结合律化简有理数的加法运算;

过程与方法:通过探索、归纳、猜想和验证,体验加法运算律的形成过程,并能运用运算律解决简单的实际问题.

情感态度与价值观:在算法优化过程中培养学生观察能力和思维能力。

教学重难点:

重点:有理数的加法交换律和结合律的探索与运用。

难点:灵活运用运算律使运算简便。

教学准备:多媒体课件

教学方法:引导探究法

教学过程:

一、复习引入:

1.叙述有理数加法法则。

2.计算并观察

①30+(-20) (-20)+30

② (-5)+(-13) (-13)+(-5)

③ (-37)+16 16+(-37)

二、探究新知:

(1)比较以上各组两个算式的结果有什么关系?

每组两个算式有什么特征?

(2)小学学的加法交换律在有理数的加法中还适用吗?

(3)请你再换几个加数,试一试,看一看所得的结果

如何?

总结归纳

你能用精炼的语言表述这一结论吗?

你能把该规律用字母表示吗?

加法交换律:有理数加法中,两个数相加,交换加数的位置,和不变.

a + b = b + a

计算并观察

(1)两个式子的结果有什么关系?说说你的猜想(2)再换几个数试一试,你的猜想是否还成立呢?

(3)请用精炼的语言把你得到的结论概括出来.

(4)你能用字母把这个规律表示出来吗?

加法结合律:三个数相加,先把前两个数相加,或者先把后两个数相加,和不变。

( a + b )+ c = a + ( b + c )

这样,多个有理数相加,可以任意交换加数的位置,也可先把其中的几个数相加,使计算简化。

三、巩固新知:

例1:计算16+(-25)+24+(-35)

怎样使计算简化的?根据是什么?

把正数与负数分别相加,从而计算简化,这样做既运用加法交换律又运用加法的结合律

练习:计算

(3)23+(-17)+6+(-22)(4)(-2)+3+1+(-3)+2+(-4)

从几个例题中你能发现应用运算律时,通常将哪些加数结合在一起,可以使运算简便吗

归纳小结

相反数结合法;同号结合法;同分母结合法;凑整法;同形结合法.

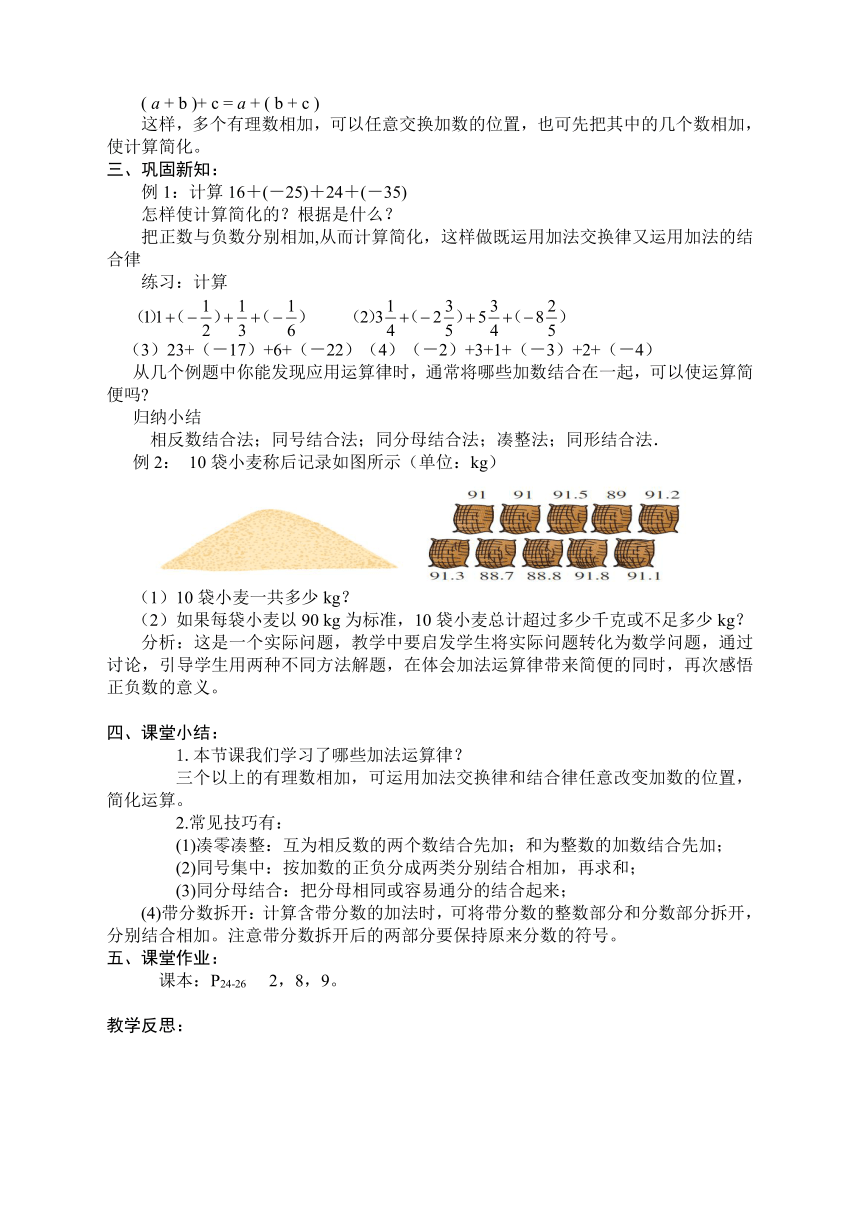

例2: 10袋小麦称后记录如图所示(单位:kg)

(1)10袋小麦一共多少kg?

(2)如果每袋小麦以90 kg为标准,10袋小麦总计超过多少千克或不足多少kg?

分析:这是一个实际问题,教学中要启发学生将实际问题转化为数学问题,通过讨论,引导学生用两种不同方法解题,在体会加法运算律带来简便的同时,再次感悟正负数的意义。

四、课堂小结:

1.本节课我们学习了哪些加法运算律?

三个以上的有理数相加,可运用加法交换律和结合律任意改变加数的位置,简化运算。

2.常见技巧有:

(1)凑零凑整:互为相反数的两个数结合先加;和为整数的加数结合先加;

(2)同号集中:按加数的正负分成两类分别结合相加,再求和;

(3)同分母结合:把分母相同或容易通分的结合起来;

(4)带分数拆开:计算含带分数的加法时,可将带分数的整数部分和分数部分拆开,分别结合相加。注意带分数拆开后的两部分要保持原来分数的符号。

五、课堂作业:

课本:P24-26 2,8,9。

教学反思:

1.3.1有理数的减法(1)

教学目标:

知识与技能:使学生理解并掌握有理数减法法则,会进行有理数的减法运算。

过程与方法:培养学生逻辑思维能力和相互转化的数学思想、普遍联系的辩证唯物主义思想。

情感态度与价值观:培养学生观察、比较、归纳及运算能力。

教学重难点:

重点:有理数减法法则。

难点:法则本身的推导和理解。

教学准备:多媒体课件

教学方法:引导探究法

教学过程:

一、复习引入:

1.叙述有理数的加法法则。

2.思考:

北京某天气温是-3 C~3 C,这天的温差是多少摄氏度呢?你能看出3 C比-3 C高多少摄氏度吗?(温差是指最高气温减最低气温)

通过分析启发学生应该用减法计算上题,从而引出新课。

二、探究有理数减法法则:

(1)怎样理解

(2)想一想:

观察:(1)(2)两个等式得出的结果,你发现了什么?从结果中能看出减-3相当于加哪个数?

思考:对于其它的数,这个猜想还成立吗?

将上式中的4换成0,-1,-5,用上面的方法考虑:

这些数减-3的结果与它们加+3的结果相同吗?

减去一个正数,还等于加上这个正数的相反数吗?举例说明.

试一试:

从中又能有新的发现吗?

你能试着归纳减法法则吗?

归纳法则

可以将减法转换为加法来进行。

有理数减法法则:减去一个数,等于加上这个数的相反数。

如果用字母a、b表示有理数,那么有理数减法法则可表示为:a – b = a +(―b)。

三、巩固所学:

例1:计算:

(1)(―32)―(+5); (2)7.3―(―6.8); (3)(―2)―(―25); (4)12―21 .

解:

减号变加号减号变加号

(1)(―32) ―(+5)=(―32)+(―5)=―37。 (2)7.3―(―6.8)=7.3 + 6.8 =14.1。

减数变相反数减数变相反数

(注意:两处必须同时改变符号.)

(3)(―2)―(―25)=(―2)+25=23。 (4)12―21 = 12+(―21)= ―9。

简称:“两变,两不变”

2.随堂练习:课本:P23:1,2。

思考:

在小学,只有当a大于或等于b时,我们才会做a-b,现在,当a小于b时,你会做a-b吗 一般地,较小的数减去较大的数,所得的差的符号是什么?

学生有了一定的练习量再加上理解,小组讨论完善认知。

三、课堂小结:

1. 有理数的减法法则是什么?

2. 进行有理数的减法运算时需要注意哪几个步骤?

四、课堂作业:

课本:P44:1,2,3,4,5。

板书设计:

教学反思:

1.3.1有理数的减法(2)

教学目标:

知识与技能:使学生理解有理数的加减法可以互相转化,并了解代数和概念。

过程与方法:使学生熟练地进行有理数的加减混合运算。

情感态度与价值观:培养学生的运算能力。

教学重难点:

重点:准确迅速地进行有理数的加减混合运算。

难点:减法直接转化为加法及混合运算的准确性。

教学准备:多媒体课件

教学方法:讲练结合法

教学过程:

一、复习引入:

1.叙述有理数加法法则。2.叙述有理数减法法则。3.叙述加法的运算律。

4.符号“+”和“―”各表达哪些意义

5.化简:+(+3);+(―3);―(+3);―(―3)。

6.口算:

(1)2―7;(2)(―2)―7; (3)(―2)―(―7); (4)2+(―7);

(5)(―2)+(―7);(6)7―2; (7)(―2)+7; (8)2―(―7)。

二、讲授新课:

1.加减法统一成加法算式:

以上口算题中(1),(2),(3),(6),(8)都是减法,按减法法则可写成加上它们的相反数。同样,(―11)―7+(―9)―(―6)按减法法则应为(―11)+(―7)+(―9)+(+6),这样便把加减法统一成加法算式。几个正数或负数的和称为代数和。

再看16―(―2)+(―4)―(―6)―7写成代数和是16+2+(―4)+6+(―7)。既然都可以写成代数和,加号可以省略,每个括号都可以省略,如:(―11)―7+(―9)―(―6)=―11―7―9+6,读作“负11,负7,负9,正6的和”,运算上可读作“负11减7减9加6”;16+2+(―4)+6+(―7)=16+2―4+6―7,读作“正16,正2,负4,正6,负7的和”,运算上读作“16加2减4加6减7”。

引入相反数后,加减混合运算可以统一为加法运算。

2.例题:

例1:把写成省略加号的和的形式,并把它读出来。

解:原式==读作:“的和”。

3.加法运算律的运用:

既然是代数和,当然可以运用有理数加法运算律:a+b=b+a,(a +b)+c= a +(b+c)。

例2:计算:―20+3―5+7。

解:原式=―20―5+3+7

=―25+10

=―15。

注意这里既交换又结合,交换时应连同数字前的符号一起交换。

探究

在数轴上,点A,B 分别表示a,b.利用有理数减法,分别计算下列情况下点A,B 之间的距离;

a=2,b=6;a=0,b=6;a=2,b=-6;a=-2,b=-6.

你能发现点 A,B 之间的距离与数a,b 之间的关系吗?

学生分组活动,结合数轴得出结论:AB= a-b或b-a

引导学生发现a-b或b-a与的关系(互为相反数),则AB =︱a-b︱

3.随堂练习:

课本:P24:练习。

三、课堂小结:

1.有理数的加减法可统一成加法。

2.因为有理数加减法可统一成加法,所以在加减运算时,适当运用加法运算律,把正数与负数分别相加,可使运算简便。但要注意交换加数的位置时,要连同前面的符号一起交换。

四、课堂作业:

课本:P47:习题1,2。

板书设计:

教学反思:

1.3.1有理数的减法(1)

有理数减法法则:例1.……………练习……………

a – b = a +(―b)……………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………………………

1.3.1有理数的减法(2)

加减统一成加法运算

代数和:例1.……………例2.……………探究……………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

教学目标:

知识与技能:通过实例,了解有理数的意义,会根据有理数加法法则进行有理数加法的运算

过程与方法:通过分组探究活动,总结、发现有理数加法运算的法则。在有理数加法法则的教学过程中,注意培养学生的观察、比较、归纳及运算能力。

情感态度与价值观:通过师生活动,学生自我探究,让学生参与到数学活动中来。

教学重难点:

重点:了解有理数加法的意义,会根据有理数加法法则进行有理数的加法运算

难点:有理数加法中的异号两数如何进行加法运算。

教学准备:多媒体课件

教学方法:引导探究法

教学过程:

一、复习引入:

有理数有几种分类方法?都是如何分类的呢?

在小学,我们学过正数及0的加法运算.学过的加法类型是正数与正数相加、正数与0相加.引入负数后,加法的类型还有哪几种呢?

二、探究新知:

探究1:

一个物体向左右方向运动,我们规定向右为正,向左为负.比如:向右运动5 m记作5 m,向左运动5 m记作-5 m.我们必须把问题说得明确些,并规定向东为正,向西为负。

1)如果物体先向右运动5 m,再向右运动了3 m,那么两次运动后总的结果是什么?能否用算式表示?

(2)如果物体先向左运动5 m,再向左运动3 m,那么两次运动后总的结果是什么?能否用算式表示?

归纳法则

根据以上两个算式能否尝试总结同号两数相加的法则?(注意关注加数的符号和绝对值)

结论:同号两数相加,取相同符号,并把绝对值相加.

探究2:利用数轴,求以下物体两次运动的结果,并用算式表示:

(1)先向左运动3 m,再向右运动5 m,

物体从起点向运动了 m,;

(2)先向右运动了3 m,再向左运动了5 m,

物体从起点向运动了m,;

(3)先向左运动了5 m,再向右运动了5 m,

物体从起点运动了m,.

根据以上三个算式能否尝试总结异号两数相加的法则?

结论:

绝对值不相等的异号两数相加,取绝对值较大的加数的符号,并用较大的绝对值减去较小的绝对值,互为相反数的两个数相加得0 .

探究3:直接说出结论

如果物体第1 s向右(或左)运动5 m,第2秒原地不动,很显然,两秒后物体从起点向右(或左)运动了5 m.如何用算式表示呢?

5+0=5.或(-5)+0=-5.

结论:

一个数同0相加,仍得这个数.

多媒体展示有理数加法法则

注意:

一个有理数由符号和绝对值两部分组成,所以进行加法运算时,必须分别确定和的符号和绝对值.这与小学阶段学习加法运算不同。

巩固新知

例1 计算:

(1)(-3)+(-9);

(2)(-4.7)+3.9;

(3)0+(-7);

(4)(-9)+(+9).

2.随堂练习:

课本:P18:1,2,3,4。

三、课堂小结:

这节课我们从实例出发,经过比较、归纳,得出了有理数加法的法则.今后我们经常要用类似的思想方法研究其他问题.

应用有理数加法法则进行计算时,要同时注意确定“和”的符号,计算“和”的绝对值两件事。

四、课堂作业:

课本:P24:1

教学反思:

1.3.1有理数的加法(2)

教学目标:

知识与技能:理解并掌握有理数加法的交换律和结合律,并能运用交换律和结合律化简有理数的加法运算;

过程与方法:通过探索、归纳、猜想和验证,体验加法运算律的形成过程,并能运用运算律解决简单的实际问题.

情感态度与价值观:在算法优化过程中培养学生观察能力和思维能力。

教学重难点:

重点:有理数的加法交换律和结合律的探索与运用。

难点:灵活运用运算律使运算简便。

教学准备:多媒体课件

教学方法:引导探究法

教学过程:

一、复习引入:

1.叙述有理数加法法则。

2.计算并观察

①30+(-20) (-20)+30

② (-5)+(-13) (-13)+(-5)

③ (-37)+16 16+(-37)

二、探究新知:

(1)比较以上各组两个算式的结果有什么关系?

每组两个算式有什么特征?

(2)小学学的加法交换律在有理数的加法中还适用吗?

(3)请你再换几个加数,试一试,看一看所得的结果

如何?

总结归纳

你能用精炼的语言表述这一结论吗?

你能把该规律用字母表示吗?

加法交换律:有理数加法中,两个数相加,交换加数的位置,和不变.

a + b = b + a

计算并观察

(1)两个式子的结果有什么关系?说说你的猜想(2)再换几个数试一试,你的猜想是否还成立呢?

(3)请用精炼的语言把你得到的结论概括出来.

(4)你能用字母把这个规律表示出来吗?

加法结合律:三个数相加,先把前两个数相加,或者先把后两个数相加,和不变。

( a + b )+ c = a + ( b + c )

这样,多个有理数相加,可以任意交换加数的位置,也可先把其中的几个数相加,使计算简化。

三、巩固新知:

例1:计算16+(-25)+24+(-35)

怎样使计算简化的?根据是什么?

把正数与负数分别相加,从而计算简化,这样做既运用加法交换律又运用加法的结合律

练习:计算

(3)23+(-17)+6+(-22)(4)(-2)+3+1+(-3)+2+(-4)

从几个例题中你能发现应用运算律时,通常将哪些加数结合在一起,可以使运算简便吗

归纳小结

相反数结合法;同号结合法;同分母结合法;凑整法;同形结合法.

例2: 10袋小麦称后记录如图所示(单位:kg)

(1)10袋小麦一共多少kg?

(2)如果每袋小麦以90 kg为标准,10袋小麦总计超过多少千克或不足多少kg?

分析:这是一个实际问题,教学中要启发学生将实际问题转化为数学问题,通过讨论,引导学生用两种不同方法解题,在体会加法运算律带来简便的同时,再次感悟正负数的意义。

四、课堂小结:

1.本节课我们学习了哪些加法运算律?

三个以上的有理数相加,可运用加法交换律和结合律任意改变加数的位置,简化运算。

2.常见技巧有:

(1)凑零凑整:互为相反数的两个数结合先加;和为整数的加数结合先加;

(2)同号集中:按加数的正负分成两类分别结合相加,再求和;

(3)同分母结合:把分母相同或容易通分的结合起来;

(4)带分数拆开:计算含带分数的加法时,可将带分数的整数部分和分数部分拆开,分别结合相加。注意带分数拆开后的两部分要保持原来分数的符号。

五、课堂作业:

课本:P24-26 2,8,9。

教学反思:

1.3.1有理数的减法(1)

教学目标:

知识与技能:使学生理解并掌握有理数减法法则,会进行有理数的减法运算。

过程与方法:培养学生逻辑思维能力和相互转化的数学思想、普遍联系的辩证唯物主义思想。

情感态度与价值观:培养学生观察、比较、归纳及运算能力。

教学重难点:

重点:有理数减法法则。

难点:法则本身的推导和理解。

教学准备:多媒体课件

教学方法:引导探究法

教学过程:

一、复习引入:

1.叙述有理数的加法法则。

2.思考:

北京某天气温是-3 C~3 C,这天的温差是多少摄氏度呢?你能看出3 C比-3 C高多少摄氏度吗?(温差是指最高气温减最低气温)

通过分析启发学生应该用减法计算上题,从而引出新课。

二、探究有理数减法法则:

(1)怎样理解

(2)想一想:

观察:(1)(2)两个等式得出的结果,你发现了什么?从结果中能看出减-3相当于加哪个数?

思考:对于其它的数,这个猜想还成立吗?

将上式中的4换成0,-1,-5,用上面的方法考虑:

这些数减-3的结果与它们加+3的结果相同吗?

减去一个正数,还等于加上这个正数的相反数吗?举例说明.

试一试:

从中又能有新的发现吗?

你能试着归纳减法法则吗?

归纳法则

可以将减法转换为加法来进行。

有理数减法法则:减去一个数,等于加上这个数的相反数。

如果用字母a、b表示有理数,那么有理数减法法则可表示为:a – b = a +(―b)。

三、巩固所学:

例1:计算:

(1)(―32)―(+5); (2)7.3―(―6.8); (3)(―2)―(―25); (4)12―21 .

解:

减号变加号减号变加号

(1)(―32) ―(+5)=(―32)+(―5)=―37。 (2)7.3―(―6.8)=7.3 + 6.8 =14.1。

减数变相反数减数变相反数

(注意:两处必须同时改变符号.)

(3)(―2)―(―25)=(―2)+25=23。 (4)12―21 = 12+(―21)= ―9。

简称:“两变,两不变”

2.随堂练习:课本:P23:1,2。

思考:

在小学,只有当a大于或等于b时,我们才会做a-b,现在,当a小于b时,你会做a-b吗 一般地,较小的数减去较大的数,所得的差的符号是什么?

学生有了一定的练习量再加上理解,小组讨论完善认知。

三、课堂小结:

1. 有理数的减法法则是什么?

2. 进行有理数的减法运算时需要注意哪几个步骤?

四、课堂作业:

课本:P44:1,2,3,4,5。

板书设计:

教学反思:

1.3.1有理数的减法(2)

教学目标:

知识与技能:使学生理解有理数的加减法可以互相转化,并了解代数和概念。

过程与方法:使学生熟练地进行有理数的加减混合运算。

情感态度与价值观:培养学生的运算能力。

教学重难点:

重点:准确迅速地进行有理数的加减混合运算。

难点:减法直接转化为加法及混合运算的准确性。

教学准备:多媒体课件

教学方法:讲练结合法

教学过程:

一、复习引入:

1.叙述有理数加法法则。2.叙述有理数减法法则。3.叙述加法的运算律。

4.符号“+”和“―”各表达哪些意义

5.化简:+(+3);+(―3);―(+3);―(―3)。

6.口算:

(1)2―7;(2)(―2)―7; (3)(―2)―(―7); (4)2+(―7);

(5)(―2)+(―7);(6)7―2; (7)(―2)+7; (8)2―(―7)。

二、讲授新课:

1.加减法统一成加法算式:

以上口算题中(1),(2),(3),(6),(8)都是减法,按减法法则可写成加上它们的相反数。同样,(―11)―7+(―9)―(―6)按减法法则应为(―11)+(―7)+(―9)+(+6),这样便把加减法统一成加法算式。几个正数或负数的和称为代数和。

再看16―(―2)+(―4)―(―6)―7写成代数和是16+2+(―4)+6+(―7)。既然都可以写成代数和,加号可以省略,每个括号都可以省略,如:(―11)―7+(―9)―(―6)=―11―7―9+6,读作“负11,负7,负9,正6的和”,运算上可读作“负11减7减9加6”;16+2+(―4)+6+(―7)=16+2―4+6―7,读作“正16,正2,负4,正6,负7的和”,运算上读作“16加2减4加6减7”。

引入相反数后,加减混合运算可以统一为加法运算。

2.例题:

例1:把写成省略加号的和的形式,并把它读出来。

解:原式==读作:“的和”。

3.加法运算律的运用:

既然是代数和,当然可以运用有理数加法运算律:a+b=b+a,(a +b)+c= a +(b+c)。

例2:计算:―20+3―5+7。

解:原式=―20―5+3+7

=―25+10

=―15。

注意这里既交换又结合,交换时应连同数字前的符号一起交换。

探究

在数轴上,点A,B 分别表示a,b.利用有理数减法,分别计算下列情况下点A,B 之间的距离;

a=2,b=6;a=0,b=6;a=2,b=-6;a=-2,b=-6.

你能发现点 A,B 之间的距离与数a,b 之间的关系吗?

学生分组活动,结合数轴得出结论:AB= a-b或b-a

引导学生发现a-b或b-a与的关系(互为相反数),则AB =︱a-b︱

3.随堂练习:

课本:P24:练习。

三、课堂小结:

1.有理数的加减法可统一成加法。

2.因为有理数加减法可统一成加法,所以在加减运算时,适当运用加法运算律,把正数与负数分别相加,可使运算简便。但要注意交换加数的位置时,要连同前面的符号一起交换。

四、课堂作业:

课本:P47:习题1,2。

板书设计:

教学反思:

1.3.1有理数的减法(1)

有理数减法法则:例1.……………练习……………

a – b = a +(―b)……………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………………………

1.3.1有理数的减法(2)

加减统一成加法运算

代数和:例1.……………例2.……………探究……………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………