中考复习课件—方程思想和分类思想

图片预览

文档简介

课件36张PPT。九年级数学辅导 训 练 题

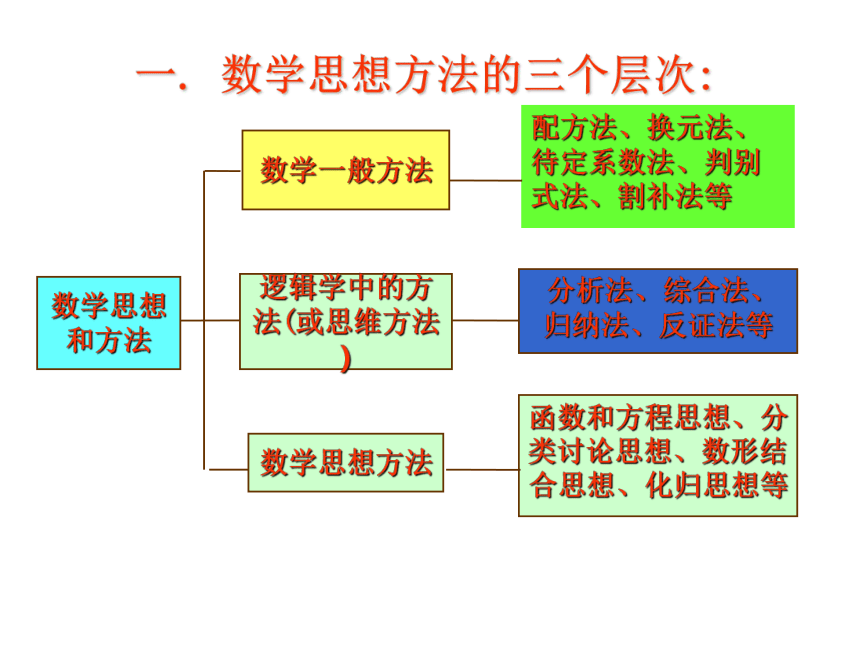

(一)一. 数学思想方法的三个层次: 一.数学的方程思想

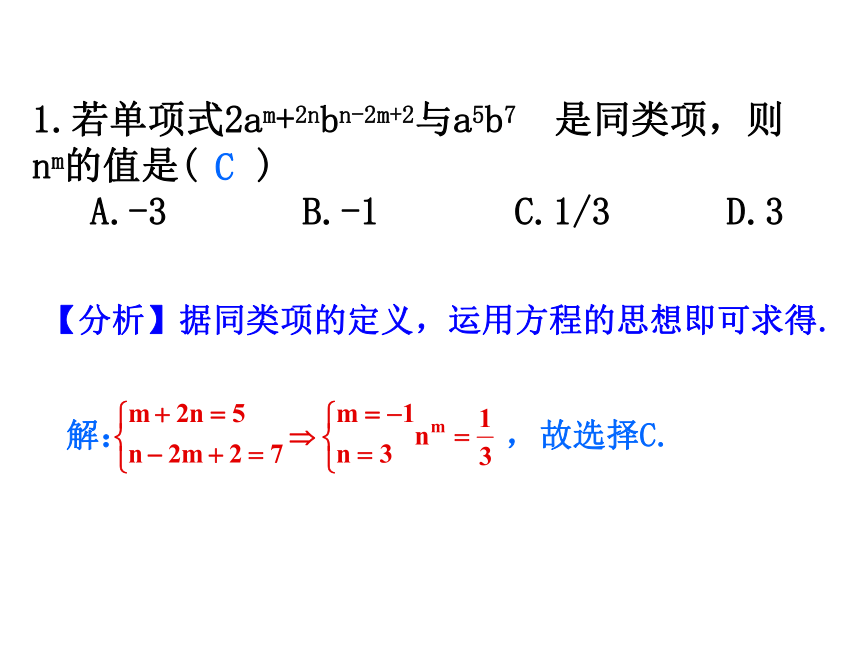

方程和方程组是解决应用题、实际问题和许多方面的数学问题的重要基础知识,应用范围非常广泛。很多数学问题,特别是有未知数的几何问题,就需要用方程或方程组的知识来解决,在解决问题时,把某个未知量设为未知数,根据有关的性质、定理或公式,建立起未知数和已知数间的等量关系,列出方程或方程组来解决,这就是方程思想。具有方程思想就能够很好地求得问题中的未知元素或未知量,这对解决和计算有关的数学问题,特别是综合题,是非常需要的。1.若单项式2am+2nbn-2m+2与a5b7 是同类项,则nm的值是( )

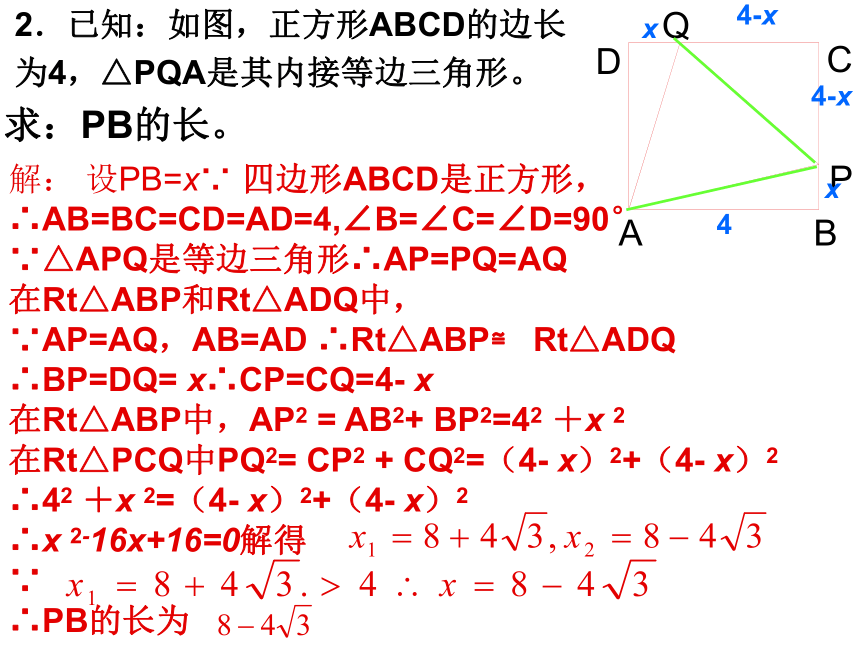

A.-3 B.-1 C.1/3 D.3C【分析】据同类项的定义,运用方程的思想即可求得.解: ,故选择C.2.已知:如图,正方形ABCD的边长

为4,△PQA是其内接等边三角形。

求:PB的长。解: 设PB=x∵ 四边形ABCD是正方形,

∴AB=BC=CD=AD=4,∠B=∠C=∠D=90°

∵△APQ是等边三角形∴AP=PQ=AQ

在Rt△ABP和Rt△ADQ中,

∵AP=AQ,AB=AD ∴Rt△ABP≌ Rt△ADQ

∴BP=DQ= x∴CP=CQ=4- x

在Rt△ABP中,AP2 = AB2+ BP2=42 +x 2

在Rt△PCQ中PQ2= CP2 + CQ2=(4- x)2+(4- x)2

∴42 +x 2=(4- x)2+(4- x)2

∴x 2-16x+16=0解得

∵

∴PB的长为x44-x

4-x

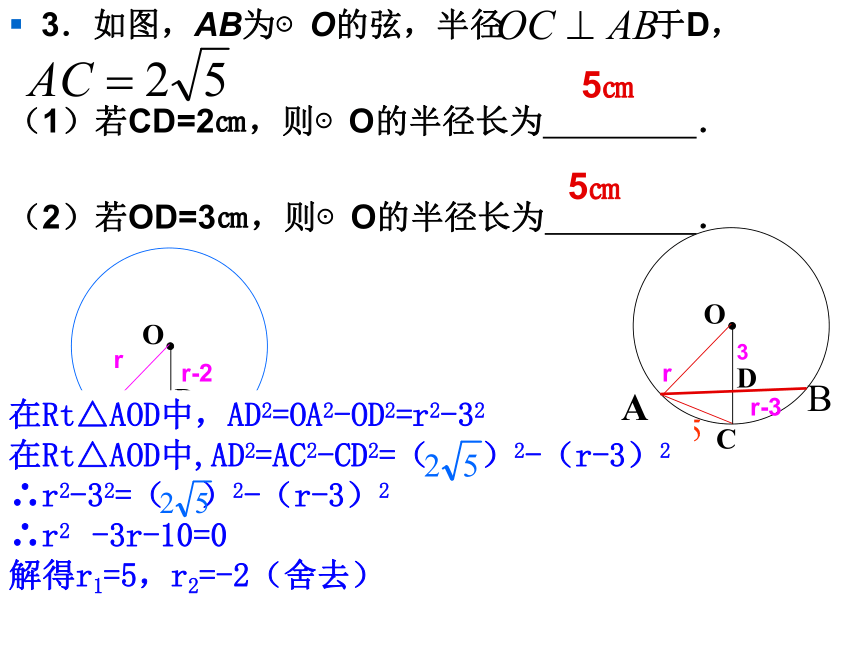

x3.如图,AB为⊙O的弦,半径 于D,

(1)若CD=2㎝,则⊙O的半径长为 .

(2)若OD=3㎝,则⊙O的半径长为 .rr-22在Rt△AOD中,AD2=OA2-OD2=r2-(r-2)2

在Rt△AOD中,AD2=AC2-CD2=( )2-22

∴r2-(r-2)2=( )2-22

∴r=55㎝在Rt△AOD中,AD2=OA2-OD2=r2-32

在Rt△AOD中,AD2=AC2-CD2=( )2-(r-3)2

∴r2-32=( )2-(r-3)2

∴r2 -3r-10=0

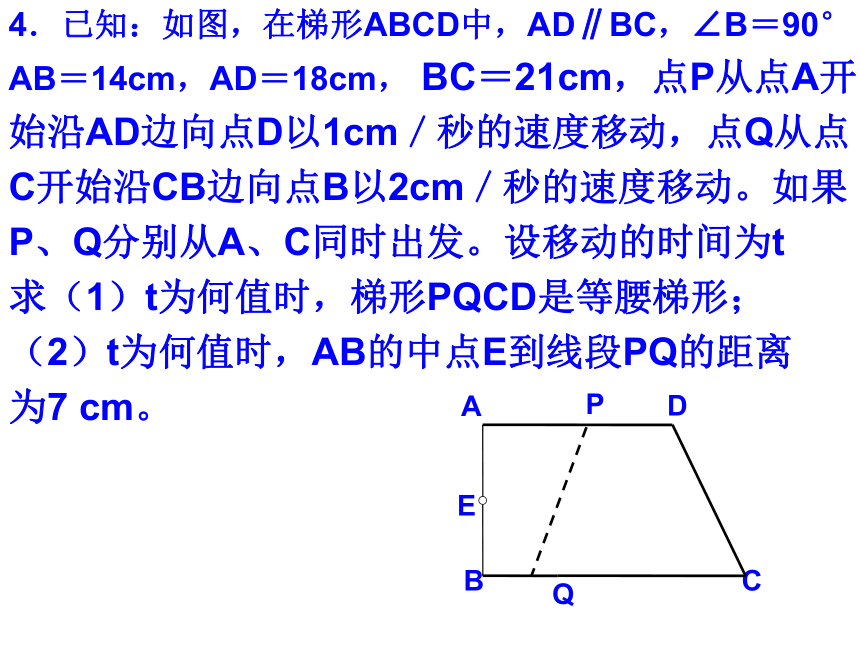

解得r1=5,r2=-2(舍去)3rr-35㎝4.已知:如图,在梯形ABCD中,AD∥BC,∠B=90°

AB=14cm,AD=18cm, BC=21cm,点P从点A开

始沿AD边向点D以1cm/秒的速度移动,点Q从点

C开始沿CB边向点B以2cm/秒的速度移动。如果

P、Q分别从A、C同时出发。设移动的时间为t

求(1)t为何值时,梯形PQCD是等腰梯形;

(2)t为何值时,AB的中点E到线段PQ的距离

为7 cm。2118142tt21-2tMN33(1)t为何值时,梯形PQCD是等腰梯形;解:分别过P、D作PM⊥BC于,

DN⊥BC于N,得到矩形

ABND和矩形ABMP

∴AP=BM=t,BN=AD=18,∴CN=BC-BN=21-18=3

当梯形PQCD是等腰梯形时,PQ=DC,∠PQM=∠C

∵∠PMQ=∠DNC=90°

∴△PQD≌△DCN

∴QM=CN=3㎝

∵BQ=BC-CQ=21-2t,

∴QM=BM-BQ=t-(21-2t)=3t-21

∴3t-21=3∴t=8(秒)

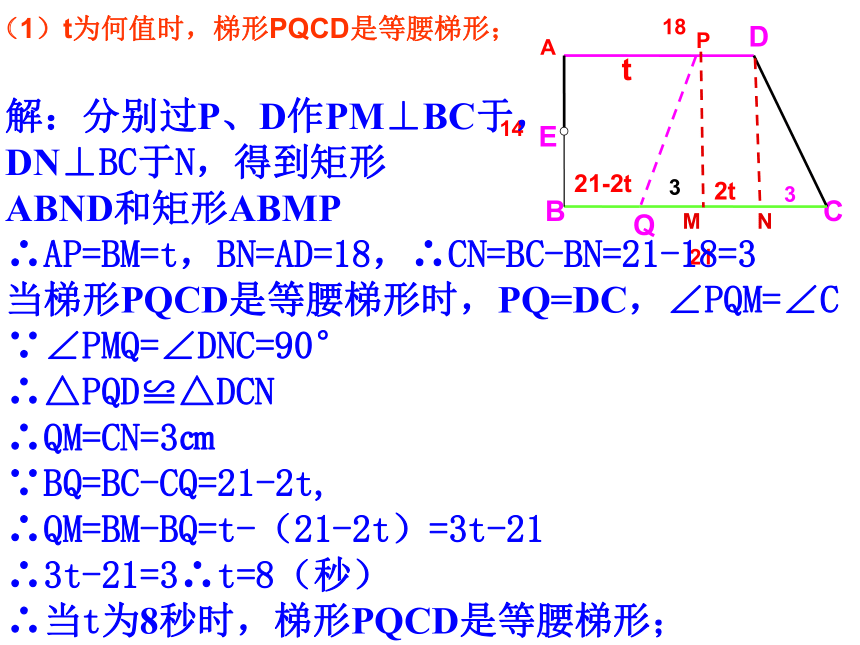

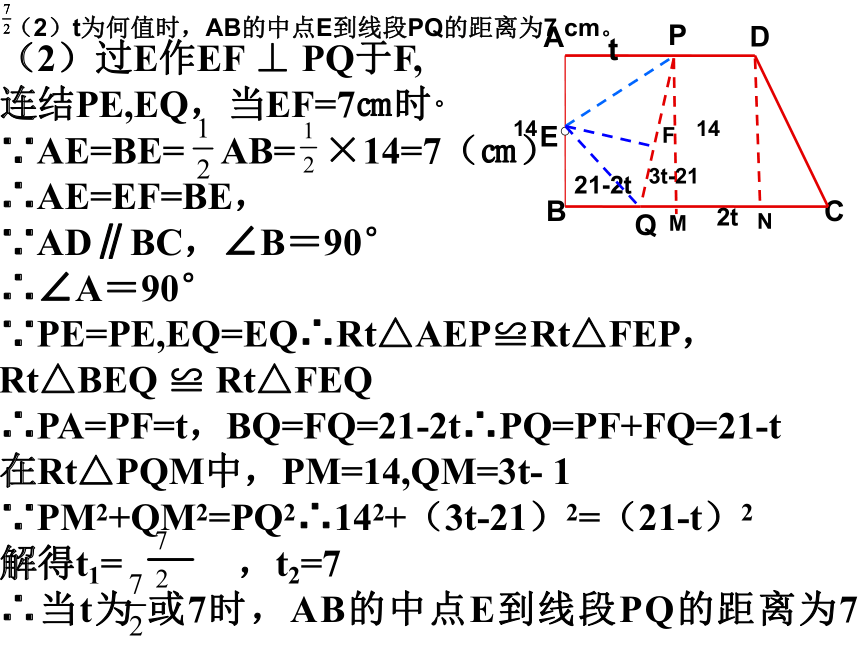

∴当t为8秒时,梯形PQCD是等腰梯形;PA142tt21-2tMN3t-2114(2)t为何值时,AB的中点E到线段PQ的距离为7 cm。F(2)过E作EF ⊥ PQ于F,

连结PE,EQ,当EF=7㎝时。

∵AE=BE= AB= ×14=7(㎝)

∴AE=EF=BE,

∵AD∥BC,∠B=90°

∴∠A=90°

∵PE=PE,EQ=EQ∴Rt△AEP≌Rt△FEP,

Rt△BEQ ≌ Rt△FEQ

∴PA=PF=t,BQ=FQ=21-2t∴PQ=PF+FQ=21-t

在Rt△PQM中,PM=14,QM=3t- 1

∵PM2+QM2=PQ2∴142+(3t-21)2=(21-t)2

解得t1= ,t2=7

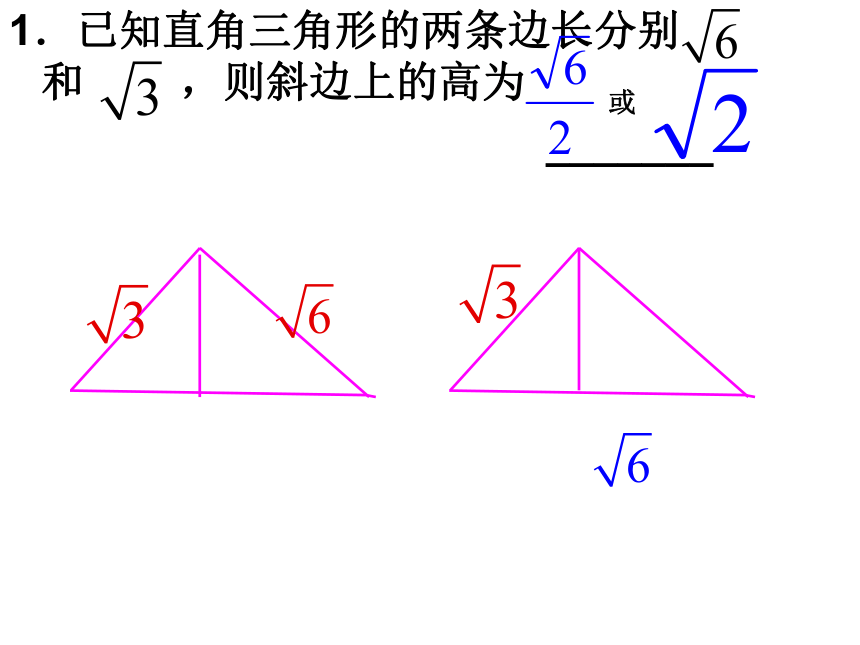

∴当t为 或7时,AB的中点E到线段PQ的距离为7 cm。二、分类讨论思想:在解答某些数学问题时,因为存在一些不确定的因素,解答无法用统一的方法或结论不能给出统一的表述,对这类问题依情况加以分类,并逐类求解,然后综合求解,这种解题的方法叫分类讨论法,它是一种极其重要的数学思想方法.分类讨论设计全部初中数学的知识点,其关键是要弄清楚引起分类的原因,明确分类讨论的对象和标准,应该按可能出现的情况做出既不重复,又不遗漏,分门别类加以讨论求解,再将不同结论综合归纳,得出正确答案。1.已知直角三角形的两条边长分别 和 ,则斜边上的高为

_______

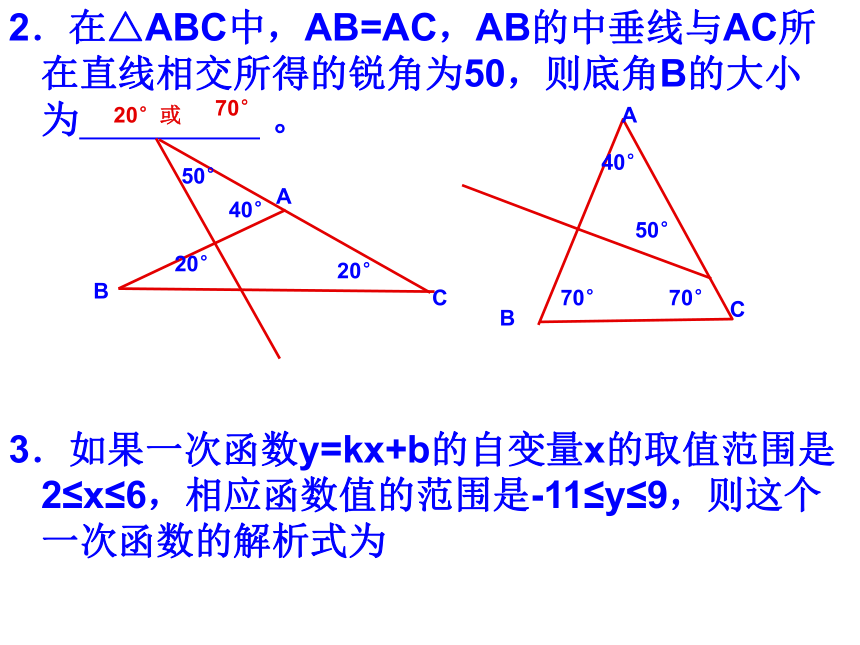

或2.在△ABC中,AB=AC,AB的中垂线与AC所在直线相交所得的锐角为50,则底角B的大小为 。

3.如果一次函数y=kx+b的自变量x的取值范围是 2≤x≤6,相应函数值的范围是-11≤y≤9,则这个一次函数的解析式为 ABCABC50°50°40°40°20°20°70°70°20°或70°3.如果一次函数y=kx+b的自变量x的取值范围是 2≤x≤6,相应函数值的范围是-11≤y≤9,则这个一次函数的解析式为__________. 解:(1)当k>0时,y=kx+b中,y随x的增大而增大, ∴ x=-2时,y=-11, ∴x=6时,y=9, ∴ , ∴ ,

∴ 函数解析式为y= x-6。 (2)当k<0时,y=kx+b中,y随x的增大而减小, ∴ x=-2时,y=9,x=6时,y=-11。 ∴ , ∴

∴ y=- x+4。

∴综上(1)(2),所求函数解析式为y= x-6或y=- x+4。 y= x-6或y=- x+44.关于x 的方程kx2-4x-3=0有实数根,则k的值为__________. 本题首先要考虑到的x2系数是字母k,因此要对字母k 讨论:

①当k =0时,原方程为一元一次方程,它有实数根x= ,所以k=0;

②当k≠0时,原方程为一元二次方程,要使它有实数根,则△≥0,得到k≥,所以k≥且k≠0;综合①、②得到k的取值为k≥k≥5.已知△ABC内接于⊙O且AB=AC,⊙O的半径等于6cm,O点到BC的距离OD等于2cm,则AB的长为 。ABCODD4266266.国家规定个人发表文章,出版图书获得稿费的纳税计算办法是: (1)稿费不高于800元的不纳税 (2)稿费高于800元又不高于4000元的应缴纳超过800元那部分稿费的14%。 (3)稿费高于4000元应缴纳全部稿费的12%的税,今知丁老师获得一笔稿费,并缴纳个人所得税a(a>0)元,求丁老师这笔稿费有多少元。 解:设丁老师这笔稿费为x元,∵a>0, ∴x>800, (1)当8000, ∴x>800, (1)当8004000时,丁老师所纳税x·12%元,

∴ 12%x=a, ∴x= a, ∴ a>4000, a>480。 即a>480时,x= a= a。 答:当丁老师所纳税a(元)不超过448元时,丁老师的稿费是( a+800)元,当丁老师所纳税a(元)超过480元时, 丁老师获得的稿费是 a。 7.在下图三角形的边上找出一点,使得该点与

三角形的两顶点构成等腰三角形!1、对∠A进行讨论2、对∠B进行讨论3、对∠C进行讨论CABACB20°20°20°20°(分类讨论) 8.如图,线段OD的一个端点O在直线a上,以OD为一边画等腰三角形,并且使另一个顶点在直线a上,这样的等腰三角形能画多少个?OD150°⌒CaEFH9. 如图,直线AB经过圆O的圆心,与圆O交于A、B两点,点C在O上,且∠AOC=30度,点P是直线AB上的一个动点(与点O不重合),直线PC与圆O相交于点Q,问点P在直线AB的什么位置时,QP=QO?这样的点P有几个?并相应地求出∠OCP的度数。解:∵OQ=OC,OQ=OP

∴∠OQC=∠OCQ,

∠QOP=∠QPO 设∠OCP=x度 , 则有:(2)如果点P在线段OB上,显然有PQ>OQ,所以点P不可能在线段OB上。(1)如上图,当点P在线段OA上时,∵∠OQC=∠OCP=x,

∴∠QPO= (180-∠OQP)= (180-x)

又∠QPO=∠OCP+∠COP, (180-x)=x+30,

解得x=40, 即∠OCP=40度30°xX+30°x+x+x+30°+30°=180°x=40°xX+30°30°x180-x180-x180-x-30180-x-30+180-x-30+180-x=180

X=100

30°x30-x+30-x=x

X=2030-xx30-xQPOCBA(3)如图,当点P在的OA延长线上时,

∵∠OQC=∠OCQ=180-x,

∴∠OPQ= 〔180-(180-x)〕= x.

又∵∠QCO=∠CPO+∠COP,

∴ (180-x)= x+30,

解得x=100 即∠OCP=100度(4)如图当P在OB的延长线上时,

∵∠OQC= ∠OCQ=x,∴∠OQC=∠QPO+∠QOP,

∴∠QPO= ∠OQC= x,

又∠COA=∠OCP+∠CPO, 解方程30=x+ x,

得到x=20 即∠OCP=20度OQCPBA1. 如图,在矩形ABCD中,动点P从点B出发,沿BC、CD、DA运动至点A停止,设点P运动的路程为x,△ABP的面积为y,如果y关于x的函数图象如图2所示,则△ABC的面积是( )

A、10 B、16 C、18 D、20A2. 如图,C为线段AE上一动点(不与点A,E重合),在AE同侧分别作正三角形ABC和正三角形CDE、AD与BE交于点O,AD与BC交于点P,BE与CD交于点Q,连结PQ.以下五个结论:

①AD=BE;②PQ∥AE;③AP=BQ;

④DE=DP;⑤∠AOB=60°.

恒成立的结论有_________________(把你认为正确的序号都填上)。 ① ② ③⑤3.一组线段AB和CD把正方形分成形状相同,面积相等的四部分,现给出四种方法,如图所示,请你从中找出线段AB,CD的位置关系: ;线段AB,CD存在的规律:

;

符合这种规律的线段共有无数 组。AB⊥CD 无数 AB和CD经过正方形ABCD的中心且AB⊥CD,AB=CD4.如图1,图2,四边形ABCD是正方形,M是AB延长线上一点。直角三角尺的一条直角边经过点D,且直角顶点E在AB边上滑动(点E不与点A,B重合),另一条直角边与∠CBM的平分线BF相交于点F。

⑴如图1,当点E在AB边的中点位置时:

①通过测量DE,EF的长度,猜想DE与EF满足的数量关系是 ;

②连接点E与AD边的中点N,猜想NE与BF满足的数量关系是 ;

③请证明你的上述两猜想。 图1图2 图2

NE=BF DE=EF⑴③证明:

∵四边形ABCD是正方形,

∴AB=AD,∠A=∠ABC=90°

∴∠MBC=90°∵BF平分∠CBM,∴∠CBF==∠MBF=45°

∴∠DNE==90°+45°=135°

∵N,E分别为AD,AB的中点,

∴DN=EB=AE=AN

∴∠ANE=∠AEN=45°

∴∠EBF=90°+45°=135°∴∠DNE=∠EBF

∵∠NDE+∠DEA=90°,

∠BEF+∠DEA

=180°-∠DEF =180°-90°=90°,

∴∠NDE=∠BEF

∴△DNE≌△EBF

∴ DE=EF,NE=BF

图1⑵如图2,当点E在AB边上的任意位置时,请你在AD边上找到一点N,使得NE=BF,进而猜想此时DE与EF有怎样的数量关系。图2 图2⑵在DA边上截取DN=EB

(或截取AN=AE),连结NE,

点N就使得NE=BF成立.

此时,DE=EF。N5.如图,点A在Y轴上,点B在X轴上,且OA=OB=1,经过原点O的直线L交线段AB于点C,过C作OC的垂线,与直线X=1相交于点P,现将直线L绕O点旋转,使交点C从A向B运动,但C点必须在第一象限内,并记AC的长为t,分析此图后,对下列问题作出探究:

(1)通过动手测量线段OC和CP的长来判断它们之间的大小关系?并证明你得到的结论。

(2)当△AOC和△BCP全等时,求出t的值。

(3)①设点P的坐标为(1,b),试写出b关于t的函数关系式和变量t的取值范围。②求出当△PBC为等腰三角形时点P的坐标。解:(1)OC=CP

证明:过点C作DE⊥OA于D,

交直线BP于点E,

∵直线BE的解析式为X=1,

∴BE⊥OB,∵∠AOB=9O°

∴四边形DOBE为矩形,∴OD=BE,

∵OA=OB,

∴∠ABO=∠OAB=45°∴∠CBE=∠BCE=45°

∴CE=BE∴OD=CE∵OC⊥CP∴∠1+∠2=9O°

∵∠2+∠3=9O°∴∠1=∠3∵∠ODC=∠CEP=9O°

∴△ODC≌△CEP

∴OC=CP(2)当△AOC和△BCP全等时,求出t的值。

(2)∵△AOC≌△BCP

∴OA=BC=1,

∴AB=AC+BC=t+1在Rt△AOB中,

∵∠OAB=45°

∵AB2 =OA2+OB2

∴(t+1)2=12 +12

∴t1= t2=- (舍去)

∴t的值为3)①设点P的坐标为(1,b),试写出b关于t的函数关系式和变量t的取值范围。

(3)①在Rt△ADC中,∵∠OAB=45°

∴AD=CD,∵AC2 = AD2+CD2

∴2CD2 =t 2∴AD=CD=∴OD=OA-AD=1-

∴BE=OD=1-

在∵△ODC≌△CEP∴CD=PE= ,;

当P在第一象限时BP=BE-PE=1- - =1- t

∵点P的坐标为(1,b),

∴BP=b∴ (0当P在第四象限时

BP= PE -BE = -1+ =-1+ t

BP=-b

∴ (∴b关于t的函数关系式为 (0则PC=PB =1-t

在Rt△PEC中,PC2 =PE2+CE2

∴(1- t)2= ( )2 +(1- )2

解得t1= (舍去)t2=0(舍去)

当P在第四象限时只有当BP=BC时,△PBC为等腰三角形

则PB=BC=-b=-1+t

在Rt△PEC中,BC2 =BE2+CE2

∴(-1+ t)2 =(1- )2+(1- )2

解得t1=1,t2=0(舍去)

∴ =1- ∴点P的坐标为P(1,1- )。

(一)一. 数学思想方法的三个层次: 一.数学的方程思想

方程和方程组是解决应用题、实际问题和许多方面的数学问题的重要基础知识,应用范围非常广泛。很多数学问题,特别是有未知数的几何问题,就需要用方程或方程组的知识来解决,在解决问题时,把某个未知量设为未知数,根据有关的性质、定理或公式,建立起未知数和已知数间的等量关系,列出方程或方程组来解决,这就是方程思想。具有方程思想就能够很好地求得问题中的未知元素或未知量,这对解决和计算有关的数学问题,特别是综合题,是非常需要的。1.若单项式2am+2nbn-2m+2与a5b7 是同类项,则nm的值是( )

A.-3 B.-1 C.1/3 D.3C【分析】据同类项的定义,运用方程的思想即可求得.解: ,故选择C.2.已知:如图,正方形ABCD的边长

为4,△PQA是其内接等边三角形。

求:PB的长。解: 设PB=x∵ 四边形ABCD是正方形,

∴AB=BC=CD=AD=4,∠B=∠C=∠D=90°

∵△APQ是等边三角形∴AP=PQ=AQ

在Rt△ABP和Rt△ADQ中,

∵AP=AQ,AB=AD ∴Rt△ABP≌ Rt△ADQ

∴BP=DQ= x∴CP=CQ=4- x

在Rt△ABP中,AP2 = AB2+ BP2=42 +x 2

在Rt△PCQ中PQ2= CP2 + CQ2=(4- x)2+(4- x)2

∴42 +x 2=(4- x)2+(4- x)2

∴x 2-16x+16=0解得

∵

∴PB的长为x44-x

4-x

x3.如图,AB为⊙O的弦,半径 于D,

(1)若CD=2㎝,则⊙O的半径长为 .

(2)若OD=3㎝,则⊙O的半径长为 .rr-22在Rt△AOD中,AD2=OA2-OD2=r2-(r-2)2

在Rt△AOD中,AD2=AC2-CD2=( )2-22

∴r2-(r-2)2=( )2-22

∴r=55㎝在Rt△AOD中,AD2=OA2-OD2=r2-32

在Rt△AOD中,AD2=AC2-CD2=( )2-(r-3)2

∴r2-32=( )2-(r-3)2

∴r2 -3r-10=0

解得r1=5,r2=-2(舍去)3rr-35㎝4.已知:如图,在梯形ABCD中,AD∥BC,∠B=90°

AB=14cm,AD=18cm, BC=21cm,点P从点A开

始沿AD边向点D以1cm/秒的速度移动,点Q从点

C开始沿CB边向点B以2cm/秒的速度移动。如果

P、Q分别从A、C同时出发。设移动的时间为t

求(1)t为何值时,梯形PQCD是等腰梯形;

(2)t为何值时,AB的中点E到线段PQ的距离

为7 cm。2118142tt21-2tMN33(1)t为何值时,梯形PQCD是等腰梯形;解:分别过P、D作PM⊥BC于,

DN⊥BC于N,得到矩形

ABND和矩形ABMP

∴AP=BM=t,BN=AD=18,∴CN=BC-BN=21-18=3

当梯形PQCD是等腰梯形时,PQ=DC,∠PQM=∠C

∵∠PMQ=∠DNC=90°

∴△PQD≌△DCN

∴QM=CN=3㎝

∵BQ=BC-CQ=21-2t,

∴QM=BM-BQ=t-(21-2t)=3t-21

∴3t-21=3∴t=8(秒)

∴当t为8秒时,梯形PQCD是等腰梯形;PA142tt21-2tMN3t-2114(2)t为何值时,AB的中点E到线段PQ的距离为7 cm。F(2)过E作EF ⊥ PQ于F,

连结PE,EQ,当EF=7㎝时。

∵AE=BE= AB= ×14=7(㎝)

∴AE=EF=BE,

∵AD∥BC,∠B=90°

∴∠A=90°

∵PE=PE,EQ=EQ∴Rt△AEP≌Rt△FEP,

Rt△BEQ ≌ Rt△FEQ

∴PA=PF=t,BQ=FQ=21-2t∴PQ=PF+FQ=21-t

在Rt△PQM中,PM=14,QM=3t- 1

∵PM2+QM2=PQ2∴142+(3t-21)2=(21-t)2

解得t1= ,t2=7

∴当t为 或7时,AB的中点E到线段PQ的距离为7 cm。二、分类讨论思想:在解答某些数学问题时,因为存在一些不确定的因素,解答无法用统一的方法或结论不能给出统一的表述,对这类问题依情况加以分类,并逐类求解,然后综合求解,这种解题的方法叫分类讨论法,它是一种极其重要的数学思想方法.分类讨论设计全部初中数学的知识点,其关键是要弄清楚引起分类的原因,明确分类讨论的对象和标准,应该按可能出现的情况做出既不重复,又不遗漏,分门别类加以讨论求解,再将不同结论综合归纳,得出正确答案。1.已知直角三角形的两条边长分别 和 ,则斜边上的高为

_______

或2.在△ABC中,AB=AC,AB的中垂线与AC所在直线相交所得的锐角为50,则底角B的大小为 。

3.如果一次函数y=kx+b的自变量x的取值范围是 2≤x≤6,相应函数值的范围是-11≤y≤9,则这个一次函数的解析式为 ABCABC50°50°40°40°20°20°70°70°20°或70°3.如果一次函数y=kx+b的自变量x的取值范围是 2≤x≤6,相应函数值的范围是-11≤y≤9,则这个一次函数的解析式为__________. 解:(1)当k>0时,y=kx+b中,y随x的增大而增大, ∴ x=-2时,y=-11, ∴x=6时,y=9, ∴ , ∴ ,

∴ 函数解析式为y= x-6。 (2)当k<0时,y=kx+b中,y随x的增大而减小, ∴ x=-2时,y=9,x=6时,y=-11。 ∴ , ∴

∴ y=- x+4。

∴综上(1)(2),所求函数解析式为y= x-6或y=- x+4。 y= x-6或y=- x+44.关于x 的方程kx2-4x-3=0有实数根,则k的值为__________. 本题首先要考虑到的x2系数是字母k,因此要对字母k 讨论:

①当k =0时,原方程为一元一次方程,它有实数根x= ,所以k=0;

②当k≠0时,原方程为一元二次方程,要使它有实数根,则△≥0,得到k≥,所以k≥且k≠0;综合①、②得到k的取值为k≥k≥5.已知△ABC内接于⊙O且AB=AC,⊙O的半径等于6cm,O点到BC的距离OD等于2cm,则AB的长为 。ABCODD4266266.国家规定个人发表文章,出版图书获得稿费的纳税计算办法是: (1)稿费不高于800元的不纳税 (2)稿费高于800元又不高于4000元的应缴纳超过800元那部分稿费的14%。 (3)稿费高于4000元应缴纳全部稿费的12%的税,今知丁老师获得一笔稿费,并缴纳个人所得税a(a>0)元,求丁老师这笔稿费有多少元。 解:设丁老师这笔稿费为x元,∵a>0, ∴x>800, (1)当800

∴ 12%x=a, ∴x= a, ∴ a>4000, a>480。 即a>480时,x= a= a。 答:当丁老师所纳税a(元)不超过448元时,丁老师的稿费是( a+800)元,当丁老师所纳税a(元)超过480元时, 丁老师获得的稿费是 a。 7.在下图三角形的边上找出一点,使得该点与

三角形的两顶点构成等腰三角形!1、对∠A进行讨论2、对∠B进行讨论3、对∠C进行讨论CABACB20°20°20°20°(分类讨论) 8.如图,线段OD的一个端点O在直线a上,以OD为一边画等腰三角形,并且使另一个顶点在直线a上,这样的等腰三角形能画多少个?OD150°⌒CaEFH9. 如图,直线AB经过圆O的圆心,与圆O交于A、B两点,点C在O上,且∠AOC=30度,点P是直线AB上的一个动点(与点O不重合),直线PC与圆O相交于点Q,问点P在直线AB的什么位置时,QP=QO?这样的点P有几个?并相应地求出∠OCP的度数。解:∵OQ=OC,OQ=OP

∴∠OQC=∠OCQ,

∠QOP=∠QPO 设∠OCP=x度 , 则有:(2)如果点P在线段OB上,显然有PQ>OQ,所以点P不可能在线段OB上。(1)如上图,当点P在线段OA上时,∵∠OQC=∠OCP=x,

∴∠QPO= (180-∠OQP)= (180-x)

又∠QPO=∠OCP+∠COP, (180-x)=x+30,

解得x=40, 即∠OCP=40度30°xX+30°x+x+x+30°+30°=180°x=40°xX+30°30°x180-x180-x180-x-30180-x-30+180-x-30+180-x=180

X=100

30°x30-x+30-x=x

X=2030-xx30-xQPOCBA(3)如图,当点P在的OA延长线上时,

∵∠OQC=∠OCQ=180-x,

∴∠OPQ= 〔180-(180-x)〕= x.

又∵∠QCO=∠CPO+∠COP,

∴ (180-x)= x+30,

解得x=100 即∠OCP=100度(4)如图当P在OB的延长线上时,

∵∠OQC= ∠OCQ=x,∴∠OQC=∠QPO+∠QOP,

∴∠QPO= ∠OQC= x,

又∠COA=∠OCP+∠CPO, 解方程30=x+ x,

得到x=20 即∠OCP=20度OQCPBA1. 如图,在矩形ABCD中,动点P从点B出发,沿BC、CD、DA运动至点A停止,设点P运动的路程为x,△ABP的面积为y,如果y关于x的函数图象如图2所示,则△ABC的面积是( )

A、10 B、16 C、18 D、20A2. 如图,C为线段AE上一动点(不与点A,E重合),在AE同侧分别作正三角形ABC和正三角形CDE、AD与BE交于点O,AD与BC交于点P,BE与CD交于点Q,连结PQ.以下五个结论:

①AD=BE;②PQ∥AE;③AP=BQ;

④DE=DP;⑤∠AOB=60°.

恒成立的结论有_________________(把你认为正确的序号都填上)。 ① ② ③⑤3.一组线段AB和CD把正方形分成形状相同,面积相等的四部分,现给出四种方法,如图所示,请你从中找出线段AB,CD的位置关系: ;线段AB,CD存在的规律:

;

符合这种规律的线段共有无数 组。AB⊥CD 无数 AB和CD经过正方形ABCD的中心且AB⊥CD,AB=CD4.如图1,图2,四边形ABCD是正方形,M是AB延长线上一点。直角三角尺的一条直角边经过点D,且直角顶点E在AB边上滑动(点E不与点A,B重合),另一条直角边与∠CBM的平分线BF相交于点F。

⑴如图1,当点E在AB边的中点位置时:

①通过测量DE,EF的长度,猜想DE与EF满足的数量关系是 ;

②连接点E与AD边的中点N,猜想NE与BF满足的数量关系是 ;

③请证明你的上述两猜想。 图1图2 图2

NE=BF DE=EF⑴③证明:

∵四边形ABCD是正方形,

∴AB=AD,∠A=∠ABC=90°

∴∠MBC=90°∵BF平分∠CBM,∴∠CBF==∠MBF=45°

∴∠DNE==90°+45°=135°

∵N,E分别为AD,AB的中点,

∴DN=EB=AE=AN

∴∠ANE=∠AEN=45°

∴∠EBF=90°+45°=135°∴∠DNE=∠EBF

∵∠NDE+∠DEA=90°,

∠BEF+∠DEA

=180°-∠DEF =180°-90°=90°,

∴∠NDE=∠BEF

∴△DNE≌△EBF

∴ DE=EF,NE=BF

图1⑵如图2,当点E在AB边上的任意位置时,请你在AD边上找到一点N,使得NE=BF,进而猜想此时DE与EF有怎样的数量关系。图2 图2⑵在DA边上截取DN=EB

(或截取AN=AE),连结NE,

点N就使得NE=BF成立.

此时,DE=EF。N5.如图,点A在Y轴上,点B在X轴上,且OA=OB=1,经过原点O的直线L交线段AB于点C,过C作OC的垂线,与直线X=1相交于点P,现将直线L绕O点旋转,使交点C从A向B运动,但C点必须在第一象限内,并记AC的长为t,分析此图后,对下列问题作出探究:

(1)通过动手测量线段OC和CP的长来判断它们之间的大小关系?并证明你得到的结论。

(2)当△AOC和△BCP全等时,求出t的值。

(3)①设点P的坐标为(1,b),试写出b关于t的函数关系式和变量t的取值范围。②求出当△PBC为等腰三角形时点P的坐标。解:(1)OC=CP

证明:过点C作DE⊥OA于D,

交直线BP于点E,

∵直线BE的解析式为X=1,

∴BE⊥OB,∵∠AOB=9O°

∴四边形DOBE为矩形,∴OD=BE,

∵OA=OB,

∴∠ABO=∠OAB=45°∴∠CBE=∠BCE=45°

∴CE=BE∴OD=CE∵OC⊥CP∴∠1+∠2=9O°

∵∠2+∠3=9O°∴∠1=∠3∵∠ODC=∠CEP=9O°

∴△ODC≌△CEP

∴OC=CP(2)当△AOC和△BCP全等时,求出t的值。

(2)∵△AOC≌△BCP

∴OA=BC=1,

∴AB=AC+BC=t+1在Rt△AOB中,

∵∠OAB=45°

∵AB2 =OA2+OB2

∴(t+1)2=12 +12

∴t1= t2=- (舍去)

∴t的值为3)①设点P的坐标为(1,b),试写出b关于t的函数关系式和变量t的取值范围。

(3)①在Rt△ADC中,∵∠OAB=45°

∴AD=CD,∵AC2 = AD2+CD2

∴2CD2 =t 2∴AD=CD=∴OD=OA-AD=1-

∴BE=OD=1-

在∵△ODC≌△CEP∴CD=PE= ,;

当P在第一象限时BP=BE-PE=1- - =1- t

∵点P的坐标为(1,b),

∴BP=b∴ (0

BP= PE -BE = -1+ =-1+ t

BP=-b

∴ (

在Rt△PEC中,PC2 =PE2+CE2

∴(1- t)2= ( )2 +(1- )2

解得t1= (舍去)t2=0(舍去)

当P在第四象限时只有当BP=BC时,△PBC为等腰三角形

则PB=BC=-b=-1+t

在Rt△PEC中,BC2 =BE2+CE2

∴(-1+ t)2 =(1- )2+(1- )2

解得t1=1,t2=0(舍去)

∴ =1- ∴点P的坐标为P(1,1- )。

同课章节目录