2 *《孔雀东南飞》课件(共72张PPT)

文档属性

| 名称 | 2 *《孔雀东南飞》课件(共72张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 75.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-03-12 21:59:53 | ||

图片预览

文档简介

(共72张PPT)

爱情故事,有浓到化不开的相思,也有揉碎心肠的哀怨。有耳鬓厮磨、如胶似漆,有久经别离、肝肠寸断,更有爱而不得、双双殉情……

那银河两边的牛郎织女,那化蝶而飞的梁祝,那沈园的柳絮……都能让我们感受到爱情的铭心刻骨和无可奈何,有时竟让我们难辨古今。即便隔着数千年的光阴,我们仍能通过诗词文章感知他们的情绪受爱情拉扯,他们的行为为爱情羁绊。

今天我们再来看一个断人心肠的故事,听一曲唱绝千古的悲歌。

孔雀东南飞

学习目标

1.了解乐府诗及诗歌创作背景。

2.理清诗歌叙事线索,把握人物形象。

3.掌握比兴、铺陈排比手法的运用及其表达效果。

4.探究爱情悲剧的原因,比较和《氓》的异同。

乐府、乐府诗和《乐府诗集》

“汉乐府”原指汉武帝刘彻设的“乐府”,掌管音乐的官府。

它的任务是制定乐谱、采集歌词和训练乐工。

后来把乐府官署所采集、创作的歌词也称“乐府”或“乐府诗”,

就成了一种音乐性的诗体名称了。

到了唐代,乐府诗撇开音乐,注重诗的社会内容,成为一种新乐府,实际成为一种批判现实的讽刺诗。宋以后乐府是词和曲的别称。

《乐府诗集》是北宋文学家郭茂倩编撰的上古至唐、五代的乐府诗歌总集,成书于北宋时期。《乐府诗集》是继《诗经》之后总括中国古代乐府歌辞的诗歌总集,是现存收集乐府歌辞最完备的一部。

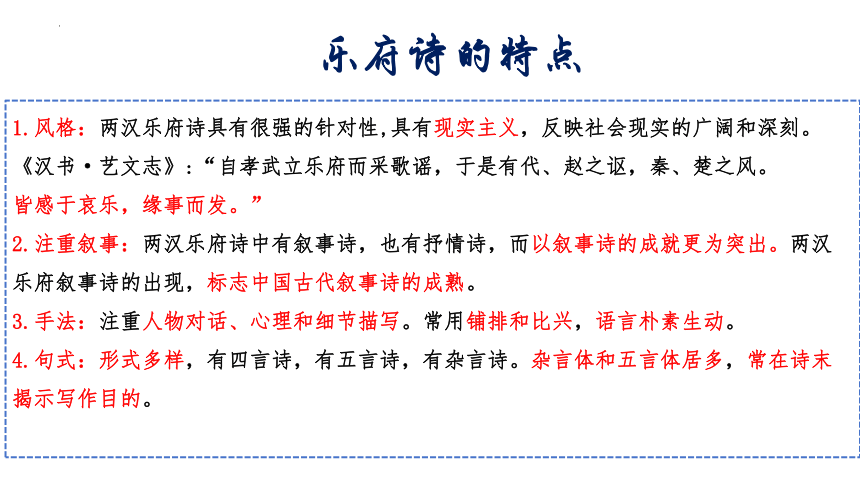

乐府诗的特点

1.风格:两汉乐府诗具有很强的针对性,具有现实主义,反映社会现实的广阔和深刻。《汉书·艺文志》:“自孝武立乐府而采歌谣,于是有代、赵之讴,秦、楚之风。

皆感于哀乐,缘事而发。”

2.注重叙事:两汉乐府诗中有叙事诗,也有抒情诗,而以叙事诗的成就更为突出。两汉乐府叙事诗的出现,标志中国古代叙事诗的成熟。

3.手法:注重人物对话、心理和细节描写。常用铺排和比兴,语言朴素生动。

4.句式:形式多样,有四言诗,有五言诗,有杂言诗。杂言体和五言体居多,常在诗末揭示写作目的。

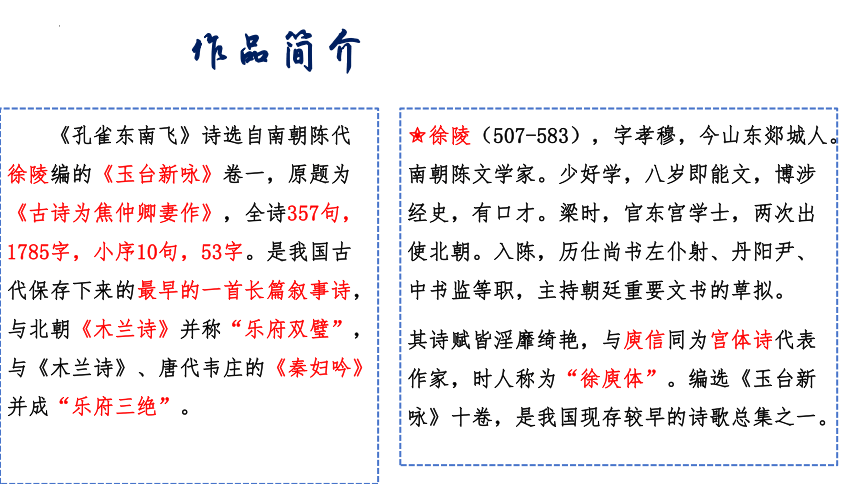

作品简介

《孔雀东南飞》诗选自南朝陈代徐陵编的《玉台新咏》卷一,原题为《古诗为焦仲卿妻作》,全诗357句,1785字,小序10句,53字。是我国古代保存下来的最早的一首长篇叙事诗,与北朝《木兰诗》并称“乐府双璧”,与《木兰诗》、唐代韦庄的《秦妇吟》并成“乐府三绝”。

徐陵(507-583),字孝穆,今山东郯城人。南朝陈文学家。少好学,八岁即能文,博涉经史,有口才。梁时,官东宫学士,两次出使北朝。入陈,历仕尚书左仆射、丹阳尹、中书监等职,主持朝廷重要文书的草拟。

其诗赋皆淫靡绮艳,与庾信同为宫体诗代表作家,时人称为“徐庾体”。编选《玉台新咏》十卷,是我国现存较早的诗歌总集之一。

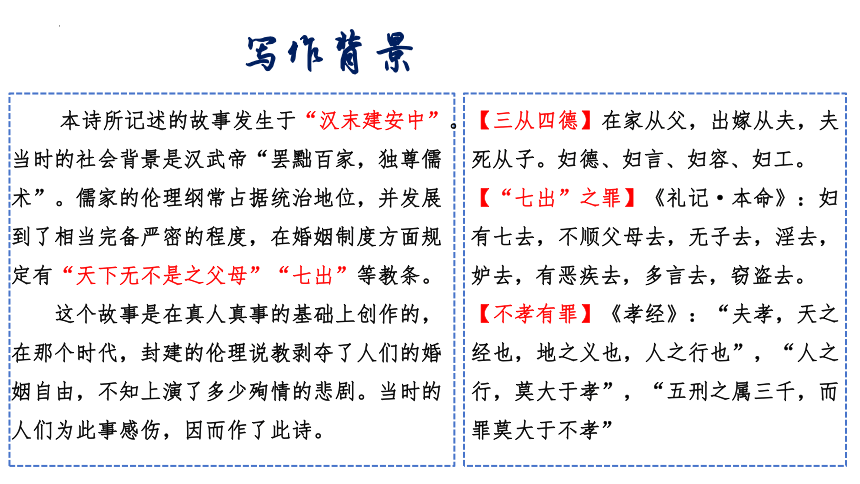

写作背景

本诗所记述的故事发生于“汉末建安中”。当时的社会背景是汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”。儒家的伦理纲常占据统治地位,并发展到了相当完备严密的程度,在婚姻制度方面规定有“天下无不是之父母”“七出”等教条。

这个故事是在真人真事的基础上创作的,在那个时代,封建的伦理说教剥夺了人们的婚姻自由,不知上演了多少殉情的悲剧。当时的人们为此事感伤,因而作了此诗。

【三从四德】在家从父,出嫁从夫,夫死从子。妇德、妇言、妇容、妇工。

【“七出”之罪】《礼记·本命》:妇有七去,不顺父母去,无子去,淫去,妒去,有恶疾去,多言去,窃盗去。

【不孝有罪】《孝经》:“夫孝,天之经也,地之义也,人之行也”,“人之行,莫大于孝”,“五刑之属三千,而罪莫大于不孝”

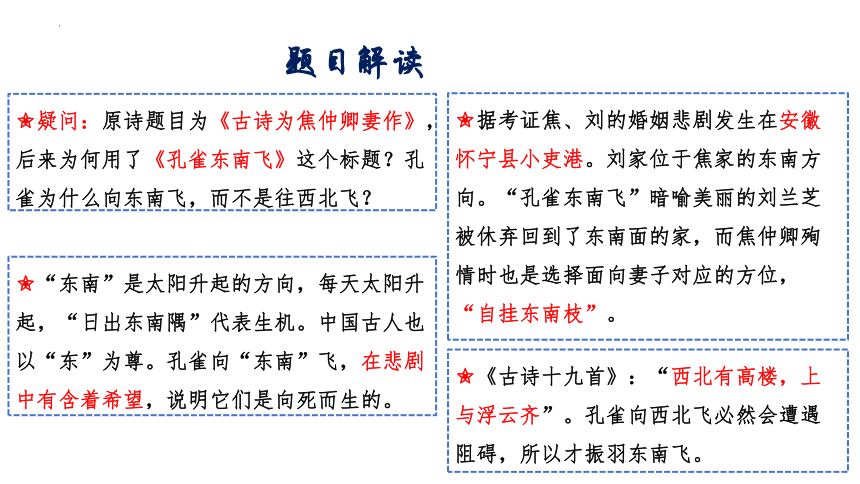

题目解读

疑问:原诗题目为《古诗为焦仲卿妻作》,后来为何用了《孔雀东南飞》这个标题?孔雀为什么向东南飞,而不是往西北飞?

《古诗十九首》:“西北有高楼,上与浮云齐”。孔雀向西北飞必然会遭遇阻碍,所以才振羽东南飞。

据考证焦、刘的婚姻悲剧发生在安徽怀宁县小吏港。刘家位于焦家的东南方向。“孔雀东南飞”暗喻美丽的刘兰芝被休弃回到了东南面的家,而焦仲卿殉情时也是选择面向妻子对应的方位,“自挂东南枝”。

“东南”是太阳升起的方向,每天太阳升起,“日出东南隅”代表生机。中国古人也以“东”为尊。孔雀向“东南”飞,在悲剧中有含着希望,说明它们是向死而生的。

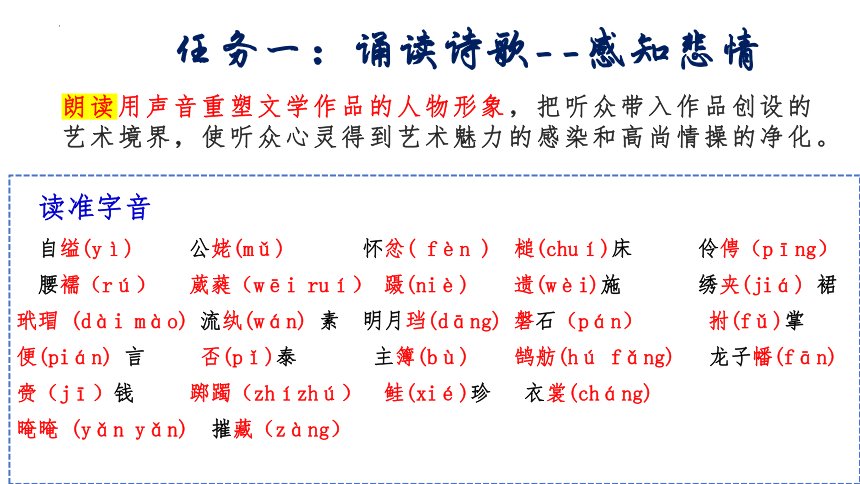

朗读用声音重塑文学作品的人物形象,把听众带入作品创设的艺术境界,使听众心灵得到艺术魅力的感染和高尚情操的净化。

任务一:诵读诗歌--感知悲情

读准字音

自缢(yì) 公姥(mǔ) 怀忿( fèn ) 槌(chuí)床 伶俜(pīng)

腰襦(rú) 葳蕤(wēi ruí) 蹑(niè) 遗(wèi)施 绣夹(jiá) 裙 玳瑁 (dài mào) 流纨(wán) 素 明月珰(dāng) 磐石(pán) 拊(fǔ)掌 便(pián) 言 否(pǐ)泰 主簿(bù) 鹄舫(hú fǎng) 龙子幡(fān) 赍(jī)钱 踯躅(zhízhú) 鲑(xié)珍 衣裳(cháng)

晻晻 (yǎn yǎn) 摧藏(zàng)

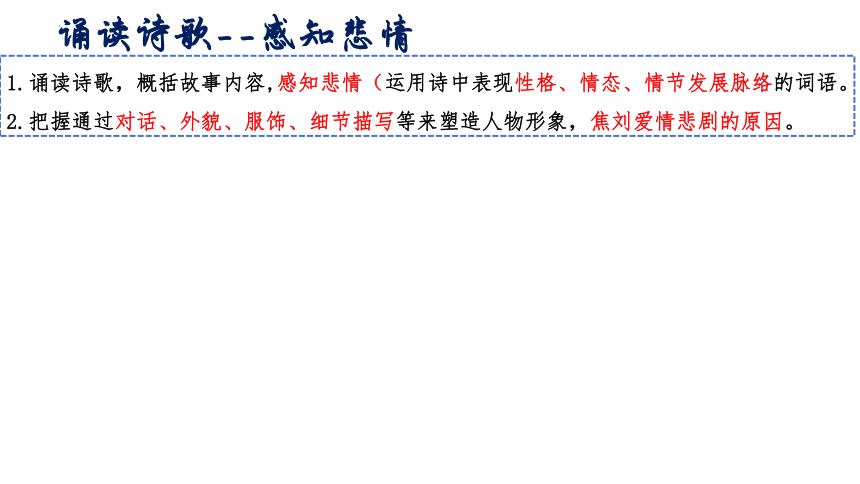

诵读诗歌--感知悲情

1.诵读诗歌,概括故事内容,感知悲情(运用诗中表现性格、情态、情节发展脉络的词语。

2.把握通过对话、外貌、服饰、细节描写等来塑造人物形象,焦刘爱情悲剧的原因。

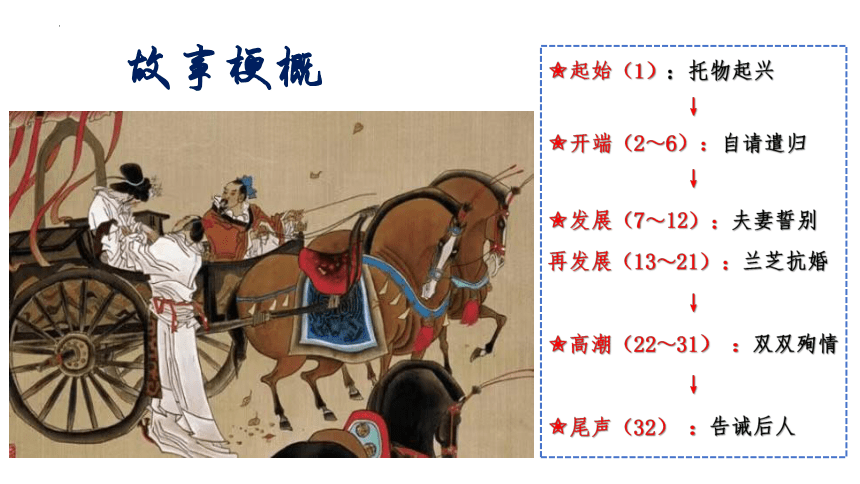

故事梗概

起始(1):托物起兴

↓

开端(2~6):自请遣归

↓

发展(7~12):夫妻誓别

再发展(13~21):兰芝抗婚

↓

高潮(22~31) :双双殉情

↓

尾声(32) :告诫后人

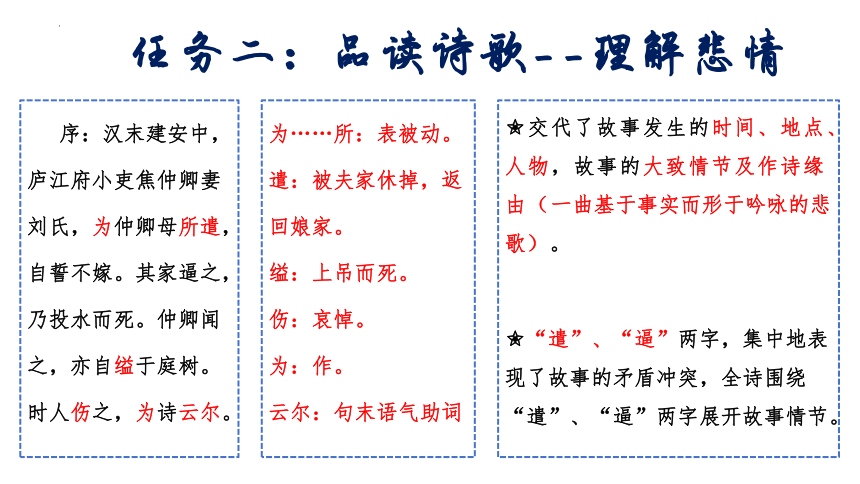

序:汉末建安中,庐江府小吏焦仲卿妻刘氏,为仲卿母所遣,自誓不嫁。其家逼之,乃投水而死。仲卿闻之,亦自缢于庭树。时人伤之,为诗云尔。

为……所:表被动。

遣:被夫家休掉,返回娘家。

缢:上吊而死。

伤:哀悼。

为:作。

云尔:句末语气助词

任务二:品读诗歌--理解悲情

交代了故事发生的时间、地点、人物,故事的大致情节及作诗缘由(一曲基于事实而形于吟咏的悲歌)。

“遣”、“逼”两字,集中地表现了故事的矛盾冲突,全诗围绕“遣”、“逼”两字展开故事情节。

第1段(起始):

孔雀东南飞,

五里一徘徊。

东南:名作状,向东南。

徘徊:流连往复。

这两句在诗中有何作用?

比兴手法:先言他物以引起所咏之物,借孔雀起兴,以孔雀失偶比喻夫妻离散,用以兴起刘兰芝、焦仲卿彼此的顾恋之情。

以美禽失偶来喻夫妻别离,为全篇定下哀婉缠绵的基调,形成悲剧气氛。统摄全诗,引出下文。

与结尾的鸳鸯双飞构成呼应关系。以一鸟独飞开始,以双鸟和鸣结束,使首尾呼应,结构更加严谨,诗意更加浓郁。

任务二:品读诗歌--理解悲情

汉代诗歌常用鸿鹄徘徊比喻夫妻离别。

鸿是指大雁,而鹄则是天鹅。

鸿鹄是古人对大雁、天鹅之类飞行极为高远鸟类的通称。

文化常识--鸿鹄

第2--6段(开端):

“十三能织素,十四学裁衣,十五弹箜篌,十六诵诗书。十七为君妇,心中常苦悲。君既为府吏,守节情不移,贱妾留空房,相见常日稀。鸡鸣入机织,夜夜不得息。三日断五匹,大人故嫌迟。非为织作迟,君家妇难为!妾不堪驱使,徒留无所施,便可白公姥,及时相遣归。”

素:白色的绢。

诗书:古代常指《诗经》和《尚书》,这里泛指一般的经书。

守节:遵守府里的规则。 贱妾:妇女的谦称。

断:(织成一匹)截下来。

大人:相当于现在的老人家,指婆婆。

故:仍旧;经常。 不堪:不能胜任。

徒:徒然,白白地。 施:用。

白:告诉,禀告。 公姥:偏义复词,专指婆婆。

相:副词,表示在双方的彼此对待关系中只有一方为施事,“相”一般兼有指代接受动作一方的作用。

文化常识--古代计时法

古人根据天色把一昼夜分为十二时辰:

名为夜半、鸡鸣、平旦、日出、食时、隅中、日中、日昳(dié)、晡(餔(bū)时。)时、日人、黄昏、人定。

用十二地支表示,以夜半二十三点至一点为子时,一点至三点为丑时……二十一点至二十三点为亥时。

每一时都细分为初、正、末。如二十三点即是亥末又是子初,二十四点是子正,一点即是子末又是丑初。余皆类此。

一时辰:2小时,一日有十二时辰

一刻:15分钟,一时辰有八刻

须臾:0.8小时,48分钟

一盏茶:10分钟或者14.4分钟

一炷香:夏天15分钟,冬天10分钟

一罗预:2.4分钟,144秒

一息:21.6秒

一弹指:7.2秒

一瞬间:0.36秒

一刹那:0.018秒

【问题1】自遣:刘兰芝在陈词中历数自己的身世经历,从13岁说到17岁,一一道来是否烦琐?它与情节的发展有什么关系?

不烦琐。这是一种铺陈手法,称为“赋”。同时也用到了互文手法。

内容:按时间顺序铺叙了刘兰芝的家教和修养。

人物:强调兰芝从小心灵手巧、聪慧能干、多才多艺、知书达理、很有教养。

作用:为下文刘兰芝“无偏斜”“无罪过”却被逐的情节作铺垫,突出刘兰芝的无辜和委屈,暗示焦母对她的责难是毫无道理,以激起读者的同情。

【问题2】自遣:刘兰芝心中的“苦悲”有哪些?刘兰芝和焦仲卿情投意合,本不愿离开他,可她为何还要自请遣归呢 由此可以看出刘兰芝怎样的性格特点?

“苦悲”:对夫君的相思之苦;夜以继日织布的劳作之苦;婆婆的故意刁难之苦。

自请遣归:不堪屈辱;深知婆媳矛盾无法化解,遣归之势不可挽回。自请遣归反映了刘兰芝平时的忍辱负重和迫不得已。激愤之情,溢于言表;难言之隐,尽含其中。

刘兰芝:头脑清醒,决不忍辱苟且的刚强性格。

府吏得闻之,堂上启阿母:“儿已薄禄相,幸复得此妇,结发同枕席,黄泉共为友。共事二三年,始尔未为久,女行无偏斜,何意致不厚?”

阿母谓府吏:“何乃太区区!此妇无礼节,举动自专由。吾意久怀忿,汝岂得自由!东家有贤女,自名秦罗敷,可怜体无比,阿母为汝求。便可速遣之,遣去慎莫留!”

启:告诉,禀告;薄禄相:官禄微薄的相貌

复:尚且,还;结发:成婚之夕,男左女右共髻束发

共事:古:在一起过日子;今:在一起工作

始尔:刚开始。尔,语气助词;偏斜:不正当

何意:哪里料到;致:招致,招来

厚:厚待,这里是喜欢的意思

何乃:怎能;区区:愚拙

自专由:自作主张。专,独断专行。由,随意,任意

自由:自作主张;

自名:自:其,她的;名:名作动,取名,名叫

可怜:可爱;慎:千万

府吏长跪告:“伏惟启阿母,今若遣此妇,终老不复取!”

阿母得闻之,槌床便大怒:“小子无所畏,何敢助妇语!吾已失恩义,会不相从许!”

长跪:直身而跪

伏惟:下级对上级或晚辈对长辈说话表示恭敬的习惯用语

取:通“娶”,娶妻

槌:名作动,用拳头敲

床:古代坐具

语:名作动,说话

会:当然,必定

相:偏指一方,你

文化常识--结发成婚

结发:1.束发。古时男子自成童开始束发,因以指初成年。《文选》苏武诗注:“结发,始成人也,谓男年二十、女年十五时,取笄冠为义也。”《史记·李将军列传》:“且臣结发而与匈奴战。”

2.成婚。古礼,成婚之夕,男左女右各剪下一绺头发,绾在一起以誓结发同心、爱情永恒、生死相依,永不分离。

一寸同心缕,百年长命花

文化常识--古代坐具

先秦时,人们在日常生活中普遍采用跪坐形,很早就有用席子来铺垫的习惯,就是所谓的席地而坐,即以席为坐具。

秦汉时,床榻开始成为坐具。汉时的床榻比较低。床一般较笨重,多是室内固定家具;榻一般较轻便,多是待客的临时用具,过后收藏。

东汉末年,高型坐具“胡床”传入内地。“床”是坐具,不是卧具。《说文》中解释:“床,安身之坐者。”说得非常清楚,床以坐为它的主要功能。 到了隋朝,把胡床改称交床(因为腿部相交)。后来因为形态的变化,交床改叫交椅。

李白诗句“床前明月光”当中的“床”便指坐具“胡床”。

【问题3】求情:刘兰芝要自请遣归,焦仲卿替她求情,这段描写有何作用?从中可以看出焦仲卿与其母亲怎样的性格特点?

通过焦仲卿之口,证实刘兰芝的无辜,并表现了二人的深厚感情。

焦仲卿:懦弱。他虽然深爱兰芝,对爱情忠贞不二,但在他母亲的逼迫下,只好委曲求全,休了兰芝,对未来还抱有一丝幻想。

焦母:专断蛮狠、顽固而有心计。

第7--12段(发展):

府吏默无声,再拜还入户,举言谓新妇,哽咽不能语:“我自不驱卿,逼迫有阿母。卿但暂还家,吾今且报府。不久当归还,还必相迎取。以此下心意,慎勿违吾语。”

新妇谓府吏:“勿复重纷纭。往昔初阳岁,谢家来贵门。奉事循公姥,进止敢自专?昼夜勤作息,伶俜萦苦辛。谓言无罪过,供养卒大恩;仍更被驱遣,何言复来还!

再:两次;举言:开口讲话

自:本来

报府:赴府,到庐江太守府里去办事

下心意:耐心受委屈

纷纭:麻烦

初阳岁:冬至以后,立春以前

谢:辞别

作息:偏义复词,偏指“作”,这里指工作

伶俜:孤单的样子;萦:缠绕

谓言:以为;供养:古:侍奉公婆;今:伺奉长辈;

卒:尽,终

第7--12段(发展):

妾有绣腰襦,葳蕤自生光;红罗复斗帐,四角垂香囊;箱帘六七十,绿碧青丝绳,物物各自异,种种在其中。人贱物亦鄙,不足迎后人,留待作遗施,于今无会因。时时为安慰,久久莫相忘!”

绣腰襦:绣花的齐腰短袄

葳蕤:繁盛的样子

垂:挂着;箱:衣箱

帘:通“奁”,女子梳妆用的镜匣

后人:府吏将来再娶的妻子

遗施:赠送,施与

会因:会面的机会

相:偏指一方,“我”,刘兰芝

【问题4】话别:面对“哽咽不能语”的丈夫,刘兰芝是如何对待的,她又做了哪些安排

她以“勿复重纷纭”否定焦仲卿的谋划,表明她对事态有着清醒的认识,已不抱什么幻想。

她又义正词严地批驳了婆婆对自己“自专”的指责,说明自己的劳作、孝心之不被理解。

她把自己的衣物、帷帐、箱奁留下,名曰“留待作遗施”,实则是给仲卿留作纪念,表现出深深的留恋、惜别之情。

第7--12段(发展):

鸡鸣外欲曙,新妇起严妆。著我绣夹裙,事事四五通。足下蹑丝履,头上玳瑁光。腰若流纨素,耳著明月珰。指如削葱根,口如含朱丹。纤纤作细步,精妙世无双。

严妆:盛装,仔细地梳妆打扮

著:穿;通:遍

蹑:踩,这里指穿(鞋)

流纨素:纨素的光像水一样流动;

素:洁白的绸子

著:戴;珰:耳坠

纤作:细小,形容步履轻盈

【问题5】严妆:“被遣”在封建时代对女子意味着极大的侮辱,那么兰芝辞别夫家时为何要严妆以待呢?

这一细节描写有何作用

淋漓尽致地描写了刘兰芝美丽无比,绝世无双。

细致入微地刻画出刘兰芝复杂的心情,刘兰芝不愿离开焦家而又不得不离开的痛苦和凄楚。

表现了刘兰芝有大家闺秀的风度。她风光而来,体面而去,面对无端的挑剔和指责,兰芝不卑不亢,从容镇定,表现出她的坚强与沉着。

这是刘兰芝在内心和行动上对婆婆长者权威的无声反抗。充分展示了她蒙受委屈后保持光明磊落的情操和柔中寓刚的性格特征。

上堂拜阿母,阿母怒不止。“昔作女儿时,生小出野里,本自无教训,兼愧贵家子。受母钱帛多,不堪母驱使。今日还家去,念母劳家里。”却与小姑别,泪落连珠子。“新妇初来时,小姑始扶床;今日被驱遣,小姑如我长。勤心养公姥,好自相扶将。初七及下九,嬉戏莫相忘。”出门登车去,涕落百余行。

生小:幼小,童年

野里:乡村,乡间

教训:古义:教诲训导;

今义:训斥或从错误得到认识

兼愧:对……更感到惭愧

钱帛:金钱和丝织品,指聘礼

劳:操劳;却:古义:动词,退出来;今义:副词,表转折

心:名作状,用心

扶将:扶持,扶养

初七:七月七日,乞巧节

下九:每月的十九日,妇女相聚的日子

文化常识--节日习俗

“初七”,就是七夕节,也叫“乞巧节”、“女儿节”。这是中国传统节日中最具浪漫色彩的一个节日,姑娘们在七夕之夜对着天空的朗朗明月,摆上时令瓜果,朝天祭拜,乞求天上的女神能赋予她们聪慧的心灵和灵巧的双手,也求赐美满姻缘,所以七月初七也被称为乞巧节。

“下九”,指农历每月的十九日。古代以每月二十九日为“上九”,初九日为“中九”,十九日为“下九”。下九日为汉代妇女欢聚的日子。

文化常识--节日习俗

1.元日:正月初一日。

2.人日:正月初七日。

高适:人日题诗寄草。

3.灯节(元宵节、上元):正月十五日。

朱淑贞:去年元夜时,花市灯如昼。

4.社日:春分前后,农家祭社祈年的日子。

杜甫:田翁逼社日,邀我尝春酒。

5.寒食:清明前二日,冬至后一百五日。

6.端午:五月初五,屈原投江日。

7.七夕(乞巧节):农历七月初七日。

旧时妇女在这天晚上用针作各种游戏。

8.中秋:八月十五日。

9.重阳节:九月九日。

10.除夕:一年最后一天晚上。

与婆婆告别:表现了她从容镇定,不卑不亢。“昔作女儿时,生小出野里,本自无教训,兼愧贵家子”这番话表面上是自谦自责,实际上是柔中寓刚,与那个“怒不止”的婆婆在修养和性格上形成鲜明对比。

【问题6】告别:“严妆”之后的刘兰芝并没有不辞而别,而是礼貌的与婆婆、小姑告别。从刘兰芝告别时的不同话语和神态中能看出她怎样的性格?

眼泪是女人情感的最直白最真实的表现。一滴眼泪也能折射出人物的性情。刘兰芝滴滴眼泪中都凝聚了浓浓的真情。

与小姑告别:“泪落连珠子”,这是兰芝在诗中的第一次哭泣。从泪水中可以读出两人关系的融洽。姑嫂平时感情深厚,情同姐妹。离别之际,悲从心来,这泪水中饱含着与小姑朝夕相处的无限深情和依依不舍,体现了她的善良与友爱,也表现了她的懂礼仪、易相处。这是惜别之泪。

刘兰芝的泪

登车离去时:“涕落百余行”,离开婆家之时,兰芝终因无法抑制而又无需再掩饰的悲伤使她终于失声痛哭。这泪水中有太多的不舍与牵挂,也有被遣归娘家的悲愤。这是不舍之泪。

府吏马在前,新妇车在后,隐隐何甸甸,俱会大道口。下马入车中,低头共耳语:“誓不相隔卿,且暂还家去;吾今且赴府,不久当还归,誓天不相负!”

新妇谓府吏:“感君区区怀!君既若见录,不久望君来。君当作磐石,妾当作蒲苇,蒲苇纫如丝,磐石无转移。我有亲父兄,性行暴如雷,恐不任我意,逆以煎我怀。”举手长劳劳,二情同依依。

隐隐、甸甸:都是模拟车声

誓:名作动,对……发誓

区区:古义:情意真挚;今义:(数量)少;(人或物)不重要

见录:记着我。“见”用在动词前,表示对自己怎么样。

磐石:厚而大的石头

蒲苇:香蒲和芦苇

纫:同“韧”,坚韧

父兄:偏义复词,这里指哥哥

性行:性情;逆:预料、想到将来

煎:动词的使动,使……受煎熬

劳劳:忧愁伤感的样子

依依:留恋的样子

它再次强调了焦刘夫妇感情上的互相理解,互相眷念,他们的分别,非是己愿,而是被逼迫的,为后面写两人的殉情奠定了基石。

【问题7】誓别:这段“二情同依依,举手长劳劳”的告别,千古以来成为描绘情人离别的经典。这一情节在诗歌结构上有何作用?

在分别之时,刘兰芝既表白了对爱情的忠贞,也表露了对前途的忧虑,担心自己那个性情暴烈的兄长“恐不任我意”,这为下文的兄长逼嫁、以死践盟等情节埋下了伏笔。从情节发展来看,这是个必不可少的过渡段落。

第13--21段(再发展):

入门上家堂,进退无颜仪。阿母大拊掌,不图子自归:“十三教汝织,十四能裁衣,十五弹箜篌,十六知礼仪,十七遣汝嫁,谓言无誓违。汝今何罪过,不迎而自归?”兰芝惭阿母:“儿实无罪过。”阿母大悲摧。

颜仪:脸面

拊掌:拍手。这里表示惊异

誓:应作“諐”。諐,古“愆”字,过失。不会有什么过失

悲摧:悲痛。摧,伤心、断肠

母亲:拊掌吃惊、诧异不解、内心悲痛

《氓》:“兄弟不知,咥其笑矣”

【问题8】归家:被遣归家之后刘兰芝“进退无颜仪”母亲对待她的态度如何?第13段和第2内容一样,这样写是否重复

不重复

再次体现了刘兰芝的多才多艺、知书达理,反衬出婆婆的蛮横无理。

表现母亲对兰芝的信任、关爱。

转换叙述的角度,使文章显得错落有致。

还家十余日,县令遣媒来。

云有第三郎,窈窕世无双。

年始十八九,便言多令才。

阿母谓阿女:“汝可去应之。”

阿女含泪答:“兰芝初还时,

府吏见丁宁,结誓不别离。

今日违情义,恐此事非奇。

自可断来信,徐徐更谓之。”

阿母白媒人:“贫贱有此女,

始适还家门。不堪吏人妇,

岂合令郎君?幸可广问讯,

不得便相许。”

媒人去数日,寻遣丞请还,

说有兰家女,承籍有宦官。

云有第五郎,娇逸未有婚。

遣丞为媒人,主簿通语言。

直说太守家,有此令郎君,

既欲结大义,故遣来贵门。

阿母谢媒人:“女子先有誓,

老姥岂敢言!”

窈窕:容貌体态美好的样子

便言:言辞敏捷,擅长辞令;

令:美好;应:答应

见丁宁:见:我;丁宁:嘱咐

非奇:不宜,不好

断:回绝

信:古义:使者,指媒人 今义:书信

之:指再嫁的事

适:出嫁;不堪:不能胜任

幸可广问讯:希望你多方打听打听

娇逸:娇美文雅 主簿:太守的下属

结大义:指结为婚姻

面对求婚:“阿女含泪答”,这是刘兰芝在诗中的第三次哭泣。县令遣媒向刘家提亲,母亲规劝兰芝应允。

面对善解人意的母亲,她含泪道出个中缘由,“府吏见丁宁,结誓不别离”。母亲为女儿挡住了县令家的求婚,又婉拒了太守派来的媒人,表现出母爱的温情。

刘兰芝的泪和络绎不绝的求婚

“含泪答”,体现了刘兰芝忠贞专一、不为利诱的品格。

这是忠贞之泪。

很有地位的人来向刘兰芝求婚,这一情节跟前面的被遣回家形成对比,是侧面描写,衬托出刘兰芝的美丽外貌和美好心灵,突出了刘兰芝的无辜被遣,也从侧面衬托出焦母的专断无知。

阿兄得闻之,怅然心中烦。举言谓阿妹:“作计何不量!先嫁得府吏,后嫁得郎君,否泰如天地,足以荣汝身。不嫁义郎体,其往欲何云 ”

兰芝仰头答:“理实如兄言。谢家事夫婿,中道还兄门。处分适兄意,那得自任专!虽与府吏要,渠会永无缘。登即相许和,便可作婚姻。”

作计:打算;不量:欠考虑

否泰:运气的好坏。否,坏运气。泰,好运气。

荣:形容词的使动用法,使……受荣华

义郎:好郎君,指太守的儿子

其往:其后,将来

何云:怎么办;事:侍奉

处分:古义:处理、处置;

今义:对有错之人作出处罚决定

要(yāo):相约

渠:他,指府吏

登即:当即,立即

许和:顺从,依照

婚姻:古义:结为亲家;

今义:结为夫妻

对阿兄的性格、为人了如指掌,她知道哀求无用。

【问题9】逼婚:刘兰芝让母亲拒绝了前来提亲的人,却慨然应允了阿兄的提婚,她为何有截然不同的态度呢 从中可以看出刘兰芝的兄长是一个怎样的人

她的突然允诺是对前途完全绝望的表现,是不动声色拿定了主意,表面突然,实则却是深思熟虑的结果。

刘兄:“作计何不量”:粗暴训斥,盛气凌人。

“足以荣汝身”:趋炎附势、见利忘义。

“不嫁义郎体,其往欲何云”:尖酸刻薄、冷酷无情。 一副典型的市侩面孔。

媒人下床去。诺诺复尔尔。还部白府君:“下官奉使命,言谈大有缘。”府君得闻之,心中大欢喜。视历复开书,

便利此月内,六合正相应。良吉三十日,今已二十七,卿可去成婚。交语速装束,络绎如浮云。青雀白鹄舫,四角龙子幡,婀娜随风转。金车玉作轮,踯躅青骢马,流苏金镂鞍。赍钱三百万,皆用青丝穿。杂彩三百匹,交广市鲑珍。从人四五百,郁郁登郡门。

诺诺:应答的声音 尔尔:如此如此

部:府衙;

视历:翻看历书

便利:古义:吉利

今义:方便,容易

相应:互相合适;良吉:良辰吉日

成婚:古义:订好婚约;

今义:结婚

交语:互相传告;装束:作好准备

踯躅:徘徊不前,这里是“缓慢地走”

赍:赠送;

杂彩:各色绸缎

市:名作动,购买

郁郁:繁多的样子

极言聘金之重、聘礼之丰。集中反映了汉乐府诗长于铺陈的特点,极写太守家办喜事的豪华排场,送聘礼的队伍之盛,送的彩礼之多,十分气派和热闹。

【问题10】迎娶:作者运用铺陈和排比渲染太守家对婚事的排场,有何用意?

反衬刘兰芝不慕富贵、不移情志的品德和节操,也照应前兄“足以荣汝身”的说法。

以乐景衬悲情,太守家的喜与刘兰芝悲形成鲜明的对比,强化了悲剧效果。

铺陈(赋)既可以淋漓尽致地细腻铺写;又可以一气贯注、加强语势;还可以渲染某种环境、气氛和情绪。铺陈还有利于塑造人物形象,也为诗歌带来了声律和色彩之美。

第22--31段(高潮):

阿母谓阿女:“适得府君书,明日来迎汝。何不作衣裳 莫令事不举!”

阿女默无声,手巾掩口啼,泪落便如泻。移我琉璃榻,出置前窗下。左手持刀尺,右手执绫罗。朝成绣夹裙,晚成单罗衫。晻晻日欲暝,愁思出门啼。

适:刚才;举:成功

手巾:名作状,用手巾

榻:坐具

置:放在

晻晻:昏暗的样子

摧藏:摧折心肝,伤心;藏:同“脏”,脏腑

详:了解,知悉

父母、弟兄:都是偏义复词,单指母亲、兄长

第22--31段(高潮):

府吏闻此变,因求假暂归。未至二三里,摧藏马悲哀。新妇识马声,蹑履相逢迎。怅然遥相望,知是故人来。举手拍马鞍,嗟叹使心伤:“自君别我后,人事不可量。果不如先愿,又非君所详。我有亲父母,逼迫兼弟兄,以我应他人,君还何所望!”

面对迎娶:“泪落便如泻”,这是刘兰芝在诗中的第四次哭泣。在太守强大威势、厚重彩礼面前,兰芝母最终也默许了这桩婚姻,并说“莫令事不举”。母亲态度的转变,使兰芝孤立无援,陷入绝境。她终日以泪洗面,愁肠百结。

自做再嫁衣,兰芝流下的不是再为新娘的喜悦之泪,而是即将诀别心上人和人世的悲伤之泪。

刘兰芝的泪和络绎不绝的求婚

刘兰芝的举动,不是突然的,而是理智的,她决心以死践行自己对爱的盟誓。

这是诀别之泪。

第22--31段(高潮):

府吏谓新妇:“贺卿得高迁!磐石方且厚,可以卒千年;蒲苇一时纫,便作旦夕间。卿当日胜贵,吾独向黄泉!”新妇谓府吏:“何意出此言!同是被逼迫,君尔妾亦然。黄泉下相见,勿违今日言!”执手分道去,各各还家门。生人作死别,恨恨那可论?念与世间辞,千万不复全!

卒:终

旦夕:早晚之间,指时间短

日胜贵:一天比一天尊贵

日:名作状,一天天地

然:这样

黄泉:名作状,在黄泉下

恨恨:怀恨不已

与世间辞:离开人世

全:保全

“贺卿得高迁”表达了焦仲卿对刘兰芝的讥讽和怨恨,但实际上这句反语正反映了他对刘兰芝的深情。

【问题11】重逢:夫妻重逢,焦仲卿的一番激愤之词对情节发展有何作用?

焦仲卿又急又怒,再用“磐石”“蒲苇”的比喻来责备刘兰芝改变初衷。

对后文两人定下生死之约起到了一定的激发作用,推动了情节发展,使故事曲折起伏。

府吏还家去,上堂拜阿母:“今日大风寒,寒风摧树木,严霜结庭兰。儿今日冥冥,令母在后单。故作不良计,勿复怨鬼神!命如南山石,四体康且直!”

阿母得闻之,零泪应声落:“汝是大家子,仕宦于台阁,慎勿为妇死,贵贱情何薄!东家有贤女,窈窕艳城郭,阿母为汝求,便复在旦夕。”

日冥冥:日暮,以太阳落山比喻生命终结

不良计:不好的打算

四体:指身体

直:身子骨硬朗

零泪:如雨般下落的眼泪。零,下雨。

仕:名作动,任官职

台阁:泛指大的官府

贵:指仲卿

贱:指兰芝。郭:外城

“大风”“严霜”表现环境的凄凉。

【问题12】遗言:“今日大风寒,寒风摧树木,严霜结庭兰”,此处环境描写有何象征含义?

以悲景衬悲情,暗示人物内心悲凉的心情,为下文焦仲卿的殉情做铺垫。

树木、庭兰象征焦、刘二人的美好感情,大风、严霜象征摧残她们的封建家长制度。

陆游《钗头凤》:东风恶,欢情薄。

府吏再拜还,长叹空房中,

作计乃尔立。转头向户里,

渐见愁煎迫。

其日牛马嘶,新妇入青庐。

奄奄黄昏后,寂寂人定初。“我命绝今日,魂去尸长留!”揽裙脱丝履,举身赴清池。

府吏闻此事,心知长别离,

徘徊庭树下,自挂东南枝。

乃尔:如此,就这样;

立:定,决定

户里:兰芝住过的内房(睹物生情)

见:表被动

牛马:偏指马

青庐:举行婚礼的青布篷帐

奄奄:暗沉沉的

人定:亥时,夜深人静时;举身:纵身

【问题13】赴死:“揽裙脱丝履,举身赴清池。”“赴”这个动词有什么意味

揽起裙摆,脱去丝履,举身一跃,赴死清池。

这是多么惊艳的一跳,她赴死的动作在诗人的笔下竟是如此灿烂优美,令人目眩神迷,一个“赴”字,仿佛不是自绝人世,而是奔赴美的相约,向死而生。

慷慨赴死,对于刘兰芝来说,是一种现实的突围,也是一场精神的殉美。

【问题14】殉情:刘兰芝和焦仲卿相约“黄泉下相见”,刘兰芝死时毫不犹豫,焦仲卿却“上堂拜阿母”“徘徊庭树下”之后才“自挂东南枝”,为什么?

兰芝早已看透封建家长制的本质,这是她坚强的性格所不能忍受的,所以她离开时毫不犹豫。

仲卿身为“大家子”,他生性懦弱但又孝顺母亲,所以他有一个彷徨的过程,但是由于对爱情的忠贞,使他也富有了叛逆精神。

两家求合葬,合葬华山傍。

东西植松柏,左右种梧桐。

枝枝相覆盖,叶叶相交通。

中有双飞鸟,自名为鸳鸯,

仰头相向鸣,夜夜达五更。

行人驻足听,寡妇起彷徨。

多谢后世人,戒之慎勿忘!

松柏、梧桐:象征两人爱情天长地久,反映人们对理想爱情的追求

交通:古义:交错相通;

今义:为运输、邮电事业的

彷徨:心里很不安定

谢:告诉,告知

【问题15】化鸟:诗歌结尾在写法上有何特点?这样写有何作用?

写法上运用了浪漫主义的手法,“松柏”“梧桐”“鸳鸯”既象征着两人的爱情天长地久,又象征着他们永恒的悲愤与控告,同时也表现了人民群众对自由幸福的婚姻的向往。

“鸳鸯对鸣”的结尾与“孔雀徘徊”的起兴呼应,以一鸟独飞开始,以双鸟和鸣结束,使首尾呼应,结构更加严谨,诗意更加浓郁。

分析刘兰芝、焦仲卿、焦母、刘兄四人的形象。

任务二:品读诗歌--悲情人物

刘兰芝:美丽、聪明、勤劳、知礼、自尊,忠于爱情,又有着蔑视礼法、坚贞不屈、追求自由的性格特征。是我国古典文学作品中光辉的妇女形象之一。

焦仲卿:谨于职守,忠于爱情,正直纯朴。同时,又性格懦弱,优柔寡断,不敢断然反抗。他有善良软弱的顺从,也有苦苦抗争的坚韧,更有为爱而死的忠贞不渝,表现出性格的多面性。

焦母:专横跋扈,独断专行,蛮横无理。表现出一个封建家长的强势和暴戾。

刘兄:一个没有责任心、自私自利、趋炎附势、见利忘义的市井小人。

任务二:品读诗歌--叙事特点

中国诗歌的叙事传统源起于《诗经》,到了汉魏六朝得到了长足的进展,《孔雀东南飞》是此时期最重要的叙事作品,其中的叙事形式与笔法对后世产生了深远地影响。《孔雀东南飞》在浓厚的抒情氛围之下述说故事,又在叙事之中传递浓郁的抒情气氛。

明·王世贞《艺苑卮言》:“叙事如画,叙情如诉,长篇之圣也!”

【不同的叙事者】

故事外而异故事的叙事者:叙事者没有参预也没有出现在其所述说的故事里。常以无所不在、无所不知的第三人称全知视角来叙,他完全并且权威地掌控叙事,譬如巨细靡遗掌握故事发展的细节与原委,或是熟谙人物的背景、内在情感、心理状态,或是评断人物的是非善恶、事件的利害得失,或是对读者提出告诫的警语等等。

诗人叙事者(故事外而异故事的叙事者):诗歌开头诗人叙事者以比兴之笔“孔雀东南飞,五里一徘徊”来为整首诗的气氛设下基调,之后的叙事就在此悲伤的氛围中展开。

诗人叙事者有时是“无所不在”的叙事者,熟谙所有的内情。

全知的诗人叙事者也经常深入人物的心理,来描写人物的情感以及所思所想。

全知叙事者有时也会以至高权威的身份,向读者提出告诫,或介入文本来评论人物。当兰芝与仲卿两人在兰芝再婚前夕,立下以死殉情的誓约之后,权威叙事者介入文本,一方面评论两人相爱却无法长相厮守的悲剧,另一方面表达怜悯之情“生人作死别,恨恨那可论。念与世间辞,千万不复全。”又如在作品的结尾之处,叙事者再次介入文本,告诫世人,千万不要忘了这一爱情悲剧的教训“多谢后世人,戒之慎勿忘。”

故事内而同故事的叙事者:叙事者参预并且出现在其所述说的故事里。如白居易《琵琶行》中的女乐师。在中国叙事诗中,这类叙事者所叙述的故事大多用来作为主要故事的补充说明。

在《孔雀东南飞》中,刘兰芝不仅是故事中的人物,而且又以自己的声音与观点,来述说一个与自己有关的完整故事。

例如,在一开始,兰芝以自己的声音,依照时间次序来述说她的成长、教养、结婚以及婚后在焦家勤勉劳作却遭受公姥的刁难与责骂等。

【不同的叙事观点】

叙事观点:是指叙事者用来观察所述对象的某种特定角度,它不仅是叙事者的叙事角度,也是叙事者为读者了解文本内容所设下的距离、角度与视野。

当读者按照叙事者所提供的观点去了解并重新建构文学的世界时,随着叙事观点的限制与变化,产生了不同的阅读效果以及情绪反应。

“距离”:是指叙事的远近距离,如以一个长镜头描述远山的翠绿是一个远距离的呈现,而以如同放大镜的方式贴近对象的叙事,则是一个近距离的特写。

“角度”:是指叙事的观察方向。如以“侧面”或“正面”的角度,或是“多角度”的方式描述一座雕塑,因为观察角度的不同,所产生的叙事效果也随之而异。

“视野”:是指叙事视野的广狭。例如,通过卧病在床的伤者的眼睛,望着在窗外随风婆娑的树影,或以攀登巅峰的登山者俯瞰云海,其中叙事的壮阔与偏碍,叙事语气的雄放与哀矜,会随着观点的视野而有所殊异。

在《孔雀东南飞》中,诗人共使用了两种叙事观点---故事外叙事者的全知观点以及故事内人物的有限观点。因为其中提供观点的人物为数众多,共有六位---兰芝、仲卿、刘母、焦母、媒人、兰芝的长兄,因此产生众声喧哗的叙事现象。这些众声喧哗的叙事完全指向兰芝,并与兰芝的悲剧息息相关。

在叙事作品中,不仅叙事观点会随着人物的改变而改变,叙事声音也随着叙事观点的不同而不同。

作品开头,先以故事外叙事者的全知观点,以比兴的笔法,为全篇的悲剧设下氛围,其中的叙事声音带着感叹。

叙事观点换成兰芝,叙事声音与气氛随之一转,变成一位刚毅果决、贤惠勤勉、深爱夫婿,但遭公婆百般责难而悲伤无奈,因此毅然决定离开夫家的女子口吻,向其夫婿娓娓述说事情的原委以及所遭受的不公平待遇。

叙事观点换成仲卿,叙事声音又随之一转,变成一位性情驯良而懦弱,对父母唯命是从不敢忤逆,但深爱其妻而不忍离别,却又毫无主见的男子口吻。

叙事观点换成焦母,在焦母专横跋扈的声音出现之时,已将兰芝的未来推向悲剧。

不只是人物的转变会影响叙事的观点,即便是同样人物的不同心情的变化,也会影响叙事观点,进而影响叙事声音。

焦仲卿面对焦母的蛮横之时,仲卿显得惊吓胆怯,懦弱无能。

焦仲卿面对兰芝的再婚之时,他却气愤填膺,竟不惜以最刻薄之言伤害最心爱之人。一句“贺卿得高迁”已是极尽刻薄之能事,让兰芝心坠深渊,悲伤而意绝。再一句“蒲苇一时纫,便作旦夕间”,以两人的誓言来嘲讽兰芝,更将兰芝推到人生的绝地。

兰芝辞别公姥之时,其心情是既悲伤愤怒却也相当抑制,因而其声音坚强不屈、不卑不亢。

兰芝与小姑辞行之时,其心情转为不舍与悲伤,其语调则变为深情与眷恋。

读者从人物的观点与人物的声音,听到了兰芝的委屈与悲凄、仲卿的不知所措以及焦母的蛮横跋扈,叙事观点与声音的跳动与转变,使得叙事变得更加多采多姿而生动活泼。

探究:造成焦刘夫妻婚姻悲剧的原因有哪些?

爱情说

无子说

门第说

越礼反抗说

你赞同哪一种说法?

任务三:悟读诗歌--悲剧的原因

爱情说:此说认为焦仲卿为了维护既得的爱情生活与破坏他们这种生活的封建家长之间的矛盾,是造成诗歌悲剧的主要原因。焦母“对焦仲卿有强烈的母爱,而这种母爱是排他的,包括自己的儿媳妇”,焦母和兰芝关系的恶化,“就是一种爱的情感分割与争夺问题,具体就是焦仲卿将自己的爱分割不匀,引起二人的争夺”。

《礼记·内则》中规定:“子甚宜其妻,父母不说,出。”

焦母无视仲卿和兰芝相亲相爱的事实,完全凭着自己的心意行事,坚决拆散了他们。

任务三:悟读诗歌--悲剧的原因

无子说:此说认为诗歌中刘、焦二人婚后多年没有生育孩子的信息。婚后多年无子在古代社会不是正常现象,而无子是“七出”之一。论者多以此推断,认为无子是刘兰芝和焦母矛盾的根本原因所在。

《礼记·本命》:“妇有七去:不顺父母去,无子去,淫去,妒去,有恶疾去,多言去,窃盗去。”

门第说:此说认为认为刘、焦二人贵贱相殊,刘兰芝自言“昔作女儿时,生小出野里”,可以说兰芝的被遣,和门第不是没有关系。刘、焦不同的封建等级造就了二人不同的性格和观念,这导致了他们的悲剧。

黄节:“贵谓大家子,宦台阁,贱谓妇也。贵贱相悬,遣妇不为薄情,“何薄”,言何薄之有也 ”

任务三:悟读诗歌--悲剧的原因

越礼反抗说:此说认为悲剧的根源在于焦母的统治欲望得不到满足,刘兰芝坚贞不屈的反抗精神造成了刘、焦二人的爱情悲剧。封建礼教所宣扬的婆媳关系,就是主奴关系,焦母就是依仗这种主子般的特权来遣走刘兰芝的。

李捷:“那时候的女性不是没勇气反抗,而是插翅难飞,最终逃不出王权、夫权、父权的天罗地网!”

如果安徽省怀宁县的孔雀东南飞旅游景区打算建一座刘兰芝和焦仲卿的雕像,现面向社会征集设计方案,你有什么样的构思和建议?

雕塑以孔雀双飞为造型,线条简洁流畅,突出了“生死相依”的主题。

上部则由双飞的孔雀变换为男女主人公焦仲卿、刘兰芝手拉着手向世人倾诉着古凄美的爱情故事。

雕塑基座用黑色大理石砌成,正面是我国着名诗人臧克家题词“孔雀东南飞”,底部刻有磐石和蒲苇图案,“君当作磐石,妾当作蒲苇。蒲苇韧如丝,磐石无转移”,象征着纯洁而坚韧的爱情,基座背面刻录了诗作全文。

任务三:悟读诗歌--学有所获

《孔雀东南飞》与《氓》都是叙事诗的名篇,这两首诗都是讲述古代婚姻爱情悲剧的民歌。你认为它们在情节、人物、语言风格、表现手法和主题等方面有哪些异同?

任务四:对读诗歌--拓展延伸

【相同点】

故事情节:都反映婚姻爱情题材,都具有代表性。

人物形象:女主人公都勤劳、美丽、自尊。

表现手法:都用了赋比兴手法,都是现实主义风格。

语言特点:都有民歌特色。

【不同点】

故事情节:《孔雀东南飞》中焦刘二人受家长制压迫,双双殉情,悲剧性更强;《氓》中男主人公变心,女主人公清醒决绝。

人物形象:刘兰芝多才多艺、不慕名利,忠于爱情;《氓》中女主人公刚烈、清醒、决绝。

表现手法:《孔雀东南飞》用第三人称叙事,手法灵活;《氓》用第一人称叙事,抒情性强。

语言特点:更为口语化、句式灵活,对话生动;《氓》通篇四言句式,语言更为典雅。

【主题异同】

两首诗都讲述了古代婚姻爱情悲剧,都体现了妇女对美好生活的追求。

不同的是造成她们悲剧的原因。

《氓》中的女主人公,是因为男子负心;而兰芝的悲剧是因为封建家长制,所以《孔雀东南飞》的主题里有对封建礼教的批判。

任务四:对读诗歌--拓展延伸

二者抗争程度有区别。

《氓》中的女多的是清醒之后的反省,是个体对个体的指斥;

《孔雀东南飞》中两个人反抗的是社会通行的礼教,这是两个人用生命的毁灭向全社会的人敲响警钟,所以他们的反抗,有着更深刻的社会意义。

钗头凤(陆游)

红酥手,黄籘酒,满城春色宫墙柳。东风恶,欢情薄,一怀愁绪,几年离索。错,错,错!

春如旧,人空瘦,泪痕红浥鲛绡透。桃花落,闲池阁,山盟虽在,锦书难托。莫,莫,莫!

任务四:对读诗歌--拓展延伸

钗头凤(唐婉)

世情薄,人情恶,雨送黄昏花易落。晓风乾,泪痕残,欲笺心事,独语斜栏。难,难,难!

人成各,今非昨,病魂常似秋千索。角声寒,夜阑珊,怕人寻问,咽泪装欢。瞒,瞒,瞒!

二词绝望凄楚,缠绵悱恻,感人至深,荡气回肠,催人泪下。

诗歌结构完整,情节曲折动人。

诗中巧妙运用了赋比兴的手法。

诗歌通过对人物行动的刻画和个性化的语言描写,塑造了栩栩如生的人物形象。“杂述十数人口中语,而各肖其声音面目”。

诗中通过环境景物的描写来衬托、渲染气氛。

诗歌特色

课堂小结

《孔雀东南飞并序》讲述了焦仲卿、刘兰芝夫妇被迫分离并双双殉情的故事,塑造了焦、刘夫妇心心相印、坚贞不屈的形象,控诉了封建礼教的残酷无情,歌颂了焦刘夫妇的真挚感情和反抗精神。篇尾焦仲卿和刘兰芝死后化为鸳鸯的神话,寄托了人民群众追求恋爱自由和幸福生活的强烈愿望。

爱情故事,有浓到化不开的相思,也有揉碎心肠的哀怨。有耳鬓厮磨、如胶似漆,有久经别离、肝肠寸断,更有爱而不得、双双殉情……

那银河两边的牛郎织女,那化蝶而飞的梁祝,那沈园的柳絮……都能让我们感受到爱情的铭心刻骨和无可奈何,有时竟让我们难辨古今。即便隔着数千年的光阴,我们仍能通过诗词文章感知他们的情绪受爱情拉扯,他们的行为为爱情羁绊。

今天我们再来看一个断人心肠的故事,听一曲唱绝千古的悲歌。

孔雀东南飞

学习目标

1.了解乐府诗及诗歌创作背景。

2.理清诗歌叙事线索,把握人物形象。

3.掌握比兴、铺陈排比手法的运用及其表达效果。

4.探究爱情悲剧的原因,比较和《氓》的异同。

乐府、乐府诗和《乐府诗集》

“汉乐府”原指汉武帝刘彻设的“乐府”,掌管音乐的官府。

它的任务是制定乐谱、采集歌词和训练乐工。

后来把乐府官署所采集、创作的歌词也称“乐府”或“乐府诗”,

就成了一种音乐性的诗体名称了。

到了唐代,乐府诗撇开音乐,注重诗的社会内容,成为一种新乐府,实际成为一种批判现实的讽刺诗。宋以后乐府是词和曲的别称。

《乐府诗集》是北宋文学家郭茂倩编撰的上古至唐、五代的乐府诗歌总集,成书于北宋时期。《乐府诗集》是继《诗经》之后总括中国古代乐府歌辞的诗歌总集,是现存收集乐府歌辞最完备的一部。

乐府诗的特点

1.风格:两汉乐府诗具有很强的针对性,具有现实主义,反映社会现实的广阔和深刻。《汉书·艺文志》:“自孝武立乐府而采歌谣,于是有代、赵之讴,秦、楚之风。

皆感于哀乐,缘事而发。”

2.注重叙事:两汉乐府诗中有叙事诗,也有抒情诗,而以叙事诗的成就更为突出。两汉乐府叙事诗的出现,标志中国古代叙事诗的成熟。

3.手法:注重人物对话、心理和细节描写。常用铺排和比兴,语言朴素生动。

4.句式:形式多样,有四言诗,有五言诗,有杂言诗。杂言体和五言体居多,常在诗末揭示写作目的。

作品简介

《孔雀东南飞》诗选自南朝陈代徐陵编的《玉台新咏》卷一,原题为《古诗为焦仲卿妻作》,全诗357句,1785字,小序10句,53字。是我国古代保存下来的最早的一首长篇叙事诗,与北朝《木兰诗》并称“乐府双璧”,与《木兰诗》、唐代韦庄的《秦妇吟》并成“乐府三绝”。

徐陵(507-583),字孝穆,今山东郯城人。南朝陈文学家。少好学,八岁即能文,博涉经史,有口才。梁时,官东宫学士,两次出使北朝。入陈,历仕尚书左仆射、丹阳尹、中书监等职,主持朝廷重要文书的草拟。

其诗赋皆淫靡绮艳,与庾信同为宫体诗代表作家,时人称为“徐庾体”。编选《玉台新咏》十卷,是我国现存较早的诗歌总集之一。

写作背景

本诗所记述的故事发生于“汉末建安中”。当时的社会背景是汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”。儒家的伦理纲常占据统治地位,并发展到了相当完备严密的程度,在婚姻制度方面规定有“天下无不是之父母”“七出”等教条。

这个故事是在真人真事的基础上创作的,在那个时代,封建的伦理说教剥夺了人们的婚姻自由,不知上演了多少殉情的悲剧。当时的人们为此事感伤,因而作了此诗。

【三从四德】在家从父,出嫁从夫,夫死从子。妇德、妇言、妇容、妇工。

【“七出”之罪】《礼记·本命》:妇有七去,不顺父母去,无子去,淫去,妒去,有恶疾去,多言去,窃盗去。

【不孝有罪】《孝经》:“夫孝,天之经也,地之义也,人之行也”,“人之行,莫大于孝”,“五刑之属三千,而罪莫大于不孝”

题目解读

疑问:原诗题目为《古诗为焦仲卿妻作》,后来为何用了《孔雀东南飞》这个标题?孔雀为什么向东南飞,而不是往西北飞?

《古诗十九首》:“西北有高楼,上与浮云齐”。孔雀向西北飞必然会遭遇阻碍,所以才振羽东南飞。

据考证焦、刘的婚姻悲剧发生在安徽怀宁县小吏港。刘家位于焦家的东南方向。“孔雀东南飞”暗喻美丽的刘兰芝被休弃回到了东南面的家,而焦仲卿殉情时也是选择面向妻子对应的方位,“自挂东南枝”。

“东南”是太阳升起的方向,每天太阳升起,“日出东南隅”代表生机。中国古人也以“东”为尊。孔雀向“东南”飞,在悲剧中有含着希望,说明它们是向死而生的。

朗读用声音重塑文学作品的人物形象,把听众带入作品创设的艺术境界,使听众心灵得到艺术魅力的感染和高尚情操的净化。

任务一:诵读诗歌--感知悲情

读准字音

自缢(yì) 公姥(mǔ) 怀忿( fèn ) 槌(chuí)床 伶俜(pīng)

腰襦(rú) 葳蕤(wēi ruí) 蹑(niè) 遗(wèi)施 绣夹(jiá) 裙 玳瑁 (dài mào) 流纨(wán) 素 明月珰(dāng) 磐石(pán) 拊(fǔ)掌 便(pián) 言 否(pǐ)泰 主簿(bù) 鹄舫(hú fǎng) 龙子幡(fān) 赍(jī)钱 踯躅(zhízhú) 鲑(xié)珍 衣裳(cháng)

晻晻 (yǎn yǎn) 摧藏(zàng)

诵读诗歌--感知悲情

1.诵读诗歌,概括故事内容,感知悲情(运用诗中表现性格、情态、情节发展脉络的词语。

2.把握通过对话、外貌、服饰、细节描写等来塑造人物形象,焦刘爱情悲剧的原因。

故事梗概

起始(1):托物起兴

↓

开端(2~6):自请遣归

↓

发展(7~12):夫妻誓别

再发展(13~21):兰芝抗婚

↓

高潮(22~31) :双双殉情

↓

尾声(32) :告诫后人

序:汉末建安中,庐江府小吏焦仲卿妻刘氏,为仲卿母所遣,自誓不嫁。其家逼之,乃投水而死。仲卿闻之,亦自缢于庭树。时人伤之,为诗云尔。

为……所:表被动。

遣:被夫家休掉,返回娘家。

缢:上吊而死。

伤:哀悼。

为:作。

云尔:句末语气助词

任务二:品读诗歌--理解悲情

交代了故事发生的时间、地点、人物,故事的大致情节及作诗缘由(一曲基于事实而形于吟咏的悲歌)。

“遣”、“逼”两字,集中地表现了故事的矛盾冲突,全诗围绕“遣”、“逼”两字展开故事情节。

第1段(起始):

孔雀东南飞,

五里一徘徊。

东南:名作状,向东南。

徘徊:流连往复。

这两句在诗中有何作用?

比兴手法:先言他物以引起所咏之物,借孔雀起兴,以孔雀失偶比喻夫妻离散,用以兴起刘兰芝、焦仲卿彼此的顾恋之情。

以美禽失偶来喻夫妻别离,为全篇定下哀婉缠绵的基调,形成悲剧气氛。统摄全诗,引出下文。

与结尾的鸳鸯双飞构成呼应关系。以一鸟独飞开始,以双鸟和鸣结束,使首尾呼应,结构更加严谨,诗意更加浓郁。

任务二:品读诗歌--理解悲情

汉代诗歌常用鸿鹄徘徊比喻夫妻离别。

鸿是指大雁,而鹄则是天鹅。

鸿鹄是古人对大雁、天鹅之类飞行极为高远鸟类的通称。

文化常识--鸿鹄

第2--6段(开端):

“十三能织素,十四学裁衣,十五弹箜篌,十六诵诗书。十七为君妇,心中常苦悲。君既为府吏,守节情不移,贱妾留空房,相见常日稀。鸡鸣入机织,夜夜不得息。三日断五匹,大人故嫌迟。非为织作迟,君家妇难为!妾不堪驱使,徒留无所施,便可白公姥,及时相遣归。”

素:白色的绢。

诗书:古代常指《诗经》和《尚书》,这里泛指一般的经书。

守节:遵守府里的规则。 贱妾:妇女的谦称。

断:(织成一匹)截下来。

大人:相当于现在的老人家,指婆婆。

故:仍旧;经常。 不堪:不能胜任。

徒:徒然,白白地。 施:用。

白:告诉,禀告。 公姥:偏义复词,专指婆婆。

相:副词,表示在双方的彼此对待关系中只有一方为施事,“相”一般兼有指代接受动作一方的作用。

文化常识--古代计时法

古人根据天色把一昼夜分为十二时辰:

名为夜半、鸡鸣、平旦、日出、食时、隅中、日中、日昳(dié)、晡(餔(bū)时。)时、日人、黄昏、人定。

用十二地支表示,以夜半二十三点至一点为子时,一点至三点为丑时……二十一点至二十三点为亥时。

每一时都细分为初、正、末。如二十三点即是亥末又是子初,二十四点是子正,一点即是子末又是丑初。余皆类此。

一时辰:2小时,一日有十二时辰

一刻:15分钟,一时辰有八刻

须臾:0.8小时,48分钟

一盏茶:10分钟或者14.4分钟

一炷香:夏天15分钟,冬天10分钟

一罗预:2.4分钟,144秒

一息:21.6秒

一弹指:7.2秒

一瞬间:0.36秒

一刹那:0.018秒

【问题1】自遣:刘兰芝在陈词中历数自己的身世经历,从13岁说到17岁,一一道来是否烦琐?它与情节的发展有什么关系?

不烦琐。这是一种铺陈手法,称为“赋”。同时也用到了互文手法。

内容:按时间顺序铺叙了刘兰芝的家教和修养。

人物:强调兰芝从小心灵手巧、聪慧能干、多才多艺、知书达理、很有教养。

作用:为下文刘兰芝“无偏斜”“无罪过”却被逐的情节作铺垫,突出刘兰芝的无辜和委屈,暗示焦母对她的责难是毫无道理,以激起读者的同情。

【问题2】自遣:刘兰芝心中的“苦悲”有哪些?刘兰芝和焦仲卿情投意合,本不愿离开他,可她为何还要自请遣归呢 由此可以看出刘兰芝怎样的性格特点?

“苦悲”:对夫君的相思之苦;夜以继日织布的劳作之苦;婆婆的故意刁难之苦。

自请遣归:不堪屈辱;深知婆媳矛盾无法化解,遣归之势不可挽回。自请遣归反映了刘兰芝平时的忍辱负重和迫不得已。激愤之情,溢于言表;难言之隐,尽含其中。

刘兰芝:头脑清醒,决不忍辱苟且的刚强性格。

府吏得闻之,堂上启阿母:“儿已薄禄相,幸复得此妇,结发同枕席,黄泉共为友。共事二三年,始尔未为久,女行无偏斜,何意致不厚?”

阿母谓府吏:“何乃太区区!此妇无礼节,举动自专由。吾意久怀忿,汝岂得自由!东家有贤女,自名秦罗敷,可怜体无比,阿母为汝求。便可速遣之,遣去慎莫留!”

启:告诉,禀告;薄禄相:官禄微薄的相貌

复:尚且,还;结发:成婚之夕,男左女右共髻束发

共事:古:在一起过日子;今:在一起工作

始尔:刚开始。尔,语气助词;偏斜:不正当

何意:哪里料到;致:招致,招来

厚:厚待,这里是喜欢的意思

何乃:怎能;区区:愚拙

自专由:自作主张。专,独断专行。由,随意,任意

自由:自作主张;

自名:自:其,她的;名:名作动,取名,名叫

可怜:可爱;慎:千万

府吏长跪告:“伏惟启阿母,今若遣此妇,终老不复取!”

阿母得闻之,槌床便大怒:“小子无所畏,何敢助妇语!吾已失恩义,会不相从许!”

长跪:直身而跪

伏惟:下级对上级或晚辈对长辈说话表示恭敬的习惯用语

取:通“娶”,娶妻

槌:名作动,用拳头敲

床:古代坐具

语:名作动,说话

会:当然,必定

相:偏指一方,你

文化常识--结发成婚

结发:1.束发。古时男子自成童开始束发,因以指初成年。《文选》苏武诗注:“结发,始成人也,谓男年二十、女年十五时,取笄冠为义也。”《史记·李将军列传》:“且臣结发而与匈奴战。”

2.成婚。古礼,成婚之夕,男左女右各剪下一绺头发,绾在一起以誓结发同心、爱情永恒、生死相依,永不分离。

一寸同心缕,百年长命花

文化常识--古代坐具

先秦时,人们在日常生活中普遍采用跪坐形,很早就有用席子来铺垫的习惯,就是所谓的席地而坐,即以席为坐具。

秦汉时,床榻开始成为坐具。汉时的床榻比较低。床一般较笨重,多是室内固定家具;榻一般较轻便,多是待客的临时用具,过后收藏。

东汉末年,高型坐具“胡床”传入内地。“床”是坐具,不是卧具。《说文》中解释:“床,安身之坐者。”说得非常清楚,床以坐为它的主要功能。 到了隋朝,把胡床改称交床(因为腿部相交)。后来因为形态的变化,交床改叫交椅。

李白诗句“床前明月光”当中的“床”便指坐具“胡床”。

【问题3】求情:刘兰芝要自请遣归,焦仲卿替她求情,这段描写有何作用?从中可以看出焦仲卿与其母亲怎样的性格特点?

通过焦仲卿之口,证实刘兰芝的无辜,并表现了二人的深厚感情。

焦仲卿:懦弱。他虽然深爱兰芝,对爱情忠贞不二,但在他母亲的逼迫下,只好委曲求全,休了兰芝,对未来还抱有一丝幻想。

焦母:专断蛮狠、顽固而有心计。

第7--12段(发展):

府吏默无声,再拜还入户,举言谓新妇,哽咽不能语:“我自不驱卿,逼迫有阿母。卿但暂还家,吾今且报府。不久当归还,还必相迎取。以此下心意,慎勿违吾语。”

新妇谓府吏:“勿复重纷纭。往昔初阳岁,谢家来贵门。奉事循公姥,进止敢自专?昼夜勤作息,伶俜萦苦辛。谓言无罪过,供养卒大恩;仍更被驱遣,何言复来还!

再:两次;举言:开口讲话

自:本来

报府:赴府,到庐江太守府里去办事

下心意:耐心受委屈

纷纭:麻烦

初阳岁:冬至以后,立春以前

谢:辞别

作息:偏义复词,偏指“作”,这里指工作

伶俜:孤单的样子;萦:缠绕

谓言:以为;供养:古:侍奉公婆;今:伺奉长辈;

卒:尽,终

第7--12段(发展):

妾有绣腰襦,葳蕤自生光;红罗复斗帐,四角垂香囊;箱帘六七十,绿碧青丝绳,物物各自异,种种在其中。人贱物亦鄙,不足迎后人,留待作遗施,于今无会因。时时为安慰,久久莫相忘!”

绣腰襦:绣花的齐腰短袄

葳蕤:繁盛的样子

垂:挂着;箱:衣箱

帘:通“奁”,女子梳妆用的镜匣

后人:府吏将来再娶的妻子

遗施:赠送,施与

会因:会面的机会

相:偏指一方,“我”,刘兰芝

【问题4】话别:面对“哽咽不能语”的丈夫,刘兰芝是如何对待的,她又做了哪些安排

她以“勿复重纷纭”否定焦仲卿的谋划,表明她对事态有着清醒的认识,已不抱什么幻想。

她又义正词严地批驳了婆婆对自己“自专”的指责,说明自己的劳作、孝心之不被理解。

她把自己的衣物、帷帐、箱奁留下,名曰“留待作遗施”,实则是给仲卿留作纪念,表现出深深的留恋、惜别之情。

第7--12段(发展):

鸡鸣外欲曙,新妇起严妆。著我绣夹裙,事事四五通。足下蹑丝履,头上玳瑁光。腰若流纨素,耳著明月珰。指如削葱根,口如含朱丹。纤纤作细步,精妙世无双。

严妆:盛装,仔细地梳妆打扮

著:穿;通:遍

蹑:踩,这里指穿(鞋)

流纨素:纨素的光像水一样流动;

素:洁白的绸子

著:戴;珰:耳坠

纤作:细小,形容步履轻盈

【问题5】严妆:“被遣”在封建时代对女子意味着极大的侮辱,那么兰芝辞别夫家时为何要严妆以待呢?

这一细节描写有何作用

淋漓尽致地描写了刘兰芝美丽无比,绝世无双。

细致入微地刻画出刘兰芝复杂的心情,刘兰芝不愿离开焦家而又不得不离开的痛苦和凄楚。

表现了刘兰芝有大家闺秀的风度。她风光而来,体面而去,面对无端的挑剔和指责,兰芝不卑不亢,从容镇定,表现出她的坚强与沉着。

这是刘兰芝在内心和行动上对婆婆长者权威的无声反抗。充分展示了她蒙受委屈后保持光明磊落的情操和柔中寓刚的性格特征。

上堂拜阿母,阿母怒不止。“昔作女儿时,生小出野里,本自无教训,兼愧贵家子。受母钱帛多,不堪母驱使。今日还家去,念母劳家里。”却与小姑别,泪落连珠子。“新妇初来时,小姑始扶床;今日被驱遣,小姑如我长。勤心养公姥,好自相扶将。初七及下九,嬉戏莫相忘。”出门登车去,涕落百余行。

生小:幼小,童年

野里:乡村,乡间

教训:古义:教诲训导;

今义:训斥或从错误得到认识

兼愧:对……更感到惭愧

钱帛:金钱和丝织品,指聘礼

劳:操劳;却:古义:动词,退出来;今义:副词,表转折

心:名作状,用心

扶将:扶持,扶养

初七:七月七日,乞巧节

下九:每月的十九日,妇女相聚的日子

文化常识--节日习俗

“初七”,就是七夕节,也叫“乞巧节”、“女儿节”。这是中国传统节日中最具浪漫色彩的一个节日,姑娘们在七夕之夜对着天空的朗朗明月,摆上时令瓜果,朝天祭拜,乞求天上的女神能赋予她们聪慧的心灵和灵巧的双手,也求赐美满姻缘,所以七月初七也被称为乞巧节。

“下九”,指农历每月的十九日。古代以每月二十九日为“上九”,初九日为“中九”,十九日为“下九”。下九日为汉代妇女欢聚的日子。

文化常识--节日习俗

1.元日:正月初一日。

2.人日:正月初七日。

高适:人日题诗寄草。

3.灯节(元宵节、上元):正月十五日。

朱淑贞:去年元夜时,花市灯如昼。

4.社日:春分前后,农家祭社祈年的日子。

杜甫:田翁逼社日,邀我尝春酒。

5.寒食:清明前二日,冬至后一百五日。

6.端午:五月初五,屈原投江日。

7.七夕(乞巧节):农历七月初七日。

旧时妇女在这天晚上用针作各种游戏。

8.中秋:八月十五日。

9.重阳节:九月九日。

10.除夕:一年最后一天晚上。

与婆婆告别:表现了她从容镇定,不卑不亢。“昔作女儿时,生小出野里,本自无教训,兼愧贵家子”这番话表面上是自谦自责,实际上是柔中寓刚,与那个“怒不止”的婆婆在修养和性格上形成鲜明对比。

【问题6】告别:“严妆”之后的刘兰芝并没有不辞而别,而是礼貌的与婆婆、小姑告别。从刘兰芝告别时的不同话语和神态中能看出她怎样的性格?

眼泪是女人情感的最直白最真实的表现。一滴眼泪也能折射出人物的性情。刘兰芝滴滴眼泪中都凝聚了浓浓的真情。

与小姑告别:“泪落连珠子”,这是兰芝在诗中的第一次哭泣。从泪水中可以读出两人关系的融洽。姑嫂平时感情深厚,情同姐妹。离别之际,悲从心来,这泪水中饱含着与小姑朝夕相处的无限深情和依依不舍,体现了她的善良与友爱,也表现了她的懂礼仪、易相处。这是惜别之泪。

刘兰芝的泪

登车离去时:“涕落百余行”,离开婆家之时,兰芝终因无法抑制而又无需再掩饰的悲伤使她终于失声痛哭。这泪水中有太多的不舍与牵挂,也有被遣归娘家的悲愤。这是不舍之泪。

府吏马在前,新妇车在后,隐隐何甸甸,俱会大道口。下马入车中,低头共耳语:“誓不相隔卿,且暂还家去;吾今且赴府,不久当还归,誓天不相负!”

新妇谓府吏:“感君区区怀!君既若见录,不久望君来。君当作磐石,妾当作蒲苇,蒲苇纫如丝,磐石无转移。我有亲父兄,性行暴如雷,恐不任我意,逆以煎我怀。”举手长劳劳,二情同依依。

隐隐、甸甸:都是模拟车声

誓:名作动,对……发誓

区区:古义:情意真挚;今义:(数量)少;(人或物)不重要

见录:记着我。“见”用在动词前,表示对自己怎么样。

磐石:厚而大的石头

蒲苇:香蒲和芦苇

纫:同“韧”,坚韧

父兄:偏义复词,这里指哥哥

性行:性情;逆:预料、想到将来

煎:动词的使动,使……受煎熬

劳劳:忧愁伤感的样子

依依:留恋的样子

它再次强调了焦刘夫妇感情上的互相理解,互相眷念,他们的分别,非是己愿,而是被逼迫的,为后面写两人的殉情奠定了基石。

【问题7】誓别:这段“二情同依依,举手长劳劳”的告别,千古以来成为描绘情人离别的经典。这一情节在诗歌结构上有何作用?

在分别之时,刘兰芝既表白了对爱情的忠贞,也表露了对前途的忧虑,担心自己那个性情暴烈的兄长“恐不任我意”,这为下文的兄长逼嫁、以死践盟等情节埋下了伏笔。从情节发展来看,这是个必不可少的过渡段落。

第13--21段(再发展):

入门上家堂,进退无颜仪。阿母大拊掌,不图子自归:“十三教汝织,十四能裁衣,十五弹箜篌,十六知礼仪,十七遣汝嫁,谓言无誓违。汝今何罪过,不迎而自归?”兰芝惭阿母:“儿实无罪过。”阿母大悲摧。

颜仪:脸面

拊掌:拍手。这里表示惊异

誓:应作“諐”。諐,古“愆”字,过失。不会有什么过失

悲摧:悲痛。摧,伤心、断肠

母亲:拊掌吃惊、诧异不解、内心悲痛

《氓》:“兄弟不知,咥其笑矣”

【问题8】归家:被遣归家之后刘兰芝“进退无颜仪”母亲对待她的态度如何?第13段和第2内容一样,这样写是否重复

不重复

再次体现了刘兰芝的多才多艺、知书达理,反衬出婆婆的蛮横无理。

表现母亲对兰芝的信任、关爱。

转换叙述的角度,使文章显得错落有致。

还家十余日,县令遣媒来。

云有第三郎,窈窕世无双。

年始十八九,便言多令才。

阿母谓阿女:“汝可去应之。”

阿女含泪答:“兰芝初还时,

府吏见丁宁,结誓不别离。

今日违情义,恐此事非奇。

自可断来信,徐徐更谓之。”

阿母白媒人:“贫贱有此女,

始适还家门。不堪吏人妇,

岂合令郎君?幸可广问讯,

不得便相许。”

媒人去数日,寻遣丞请还,

说有兰家女,承籍有宦官。

云有第五郎,娇逸未有婚。

遣丞为媒人,主簿通语言。

直说太守家,有此令郎君,

既欲结大义,故遣来贵门。

阿母谢媒人:“女子先有誓,

老姥岂敢言!”

窈窕:容貌体态美好的样子

便言:言辞敏捷,擅长辞令;

令:美好;应:答应

见丁宁:见:我;丁宁:嘱咐

非奇:不宜,不好

断:回绝

信:古义:使者,指媒人 今义:书信

之:指再嫁的事

适:出嫁;不堪:不能胜任

幸可广问讯:希望你多方打听打听

娇逸:娇美文雅 主簿:太守的下属

结大义:指结为婚姻

面对求婚:“阿女含泪答”,这是刘兰芝在诗中的第三次哭泣。县令遣媒向刘家提亲,母亲规劝兰芝应允。

面对善解人意的母亲,她含泪道出个中缘由,“府吏见丁宁,结誓不别离”。母亲为女儿挡住了县令家的求婚,又婉拒了太守派来的媒人,表现出母爱的温情。

刘兰芝的泪和络绎不绝的求婚

“含泪答”,体现了刘兰芝忠贞专一、不为利诱的品格。

这是忠贞之泪。

很有地位的人来向刘兰芝求婚,这一情节跟前面的被遣回家形成对比,是侧面描写,衬托出刘兰芝的美丽外貌和美好心灵,突出了刘兰芝的无辜被遣,也从侧面衬托出焦母的专断无知。

阿兄得闻之,怅然心中烦。举言谓阿妹:“作计何不量!先嫁得府吏,后嫁得郎君,否泰如天地,足以荣汝身。不嫁义郎体,其往欲何云 ”

兰芝仰头答:“理实如兄言。谢家事夫婿,中道还兄门。处分适兄意,那得自任专!虽与府吏要,渠会永无缘。登即相许和,便可作婚姻。”

作计:打算;不量:欠考虑

否泰:运气的好坏。否,坏运气。泰,好运气。

荣:形容词的使动用法,使……受荣华

义郎:好郎君,指太守的儿子

其往:其后,将来

何云:怎么办;事:侍奉

处分:古义:处理、处置;

今义:对有错之人作出处罚决定

要(yāo):相约

渠:他,指府吏

登即:当即,立即

许和:顺从,依照

婚姻:古义:结为亲家;

今义:结为夫妻

对阿兄的性格、为人了如指掌,她知道哀求无用。

【问题9】逼婚:刘兰芝让母亲拒绝了前来提亲的人,却慨然应允了阿兄的提婚,她为何有截然不同的态度呢 从中可以看出刘兰芝的兄长是一个怎样的人

她的突然允诺是对前途完全绝望的表现,是不动声色拿定了主意,表面突然,实则却是深思熟虑的结果。

刘兄:“作计何不量”:粗暴训斥,盛气凌人。

“足以荣汝身”:趋炎附势、见利忘义。

“不嫁义郎体,其往欲何云”:尖酸刻薄、冷酷无情。 一副典型的市侩面孔。

媒人下床去。诺诺复尔尔。还部白府君:“下官奉使命,言谈大有缘。”府君得闻之,心中大欢喜。视历复开书,

便利此月内,六合正相应。良吉三十日,今已二十七,卿可去成婚。交语速装束,络绎如浮云。青雀白鹄舫,四角龙子幡,婀娜随风转。金车玉作轮,踯躅青骢马,流苏金镂鞍。赍钱三百万,皆用青丝穿。杂彩三百匹,交广市鲑珍。从人四五百,郁郁登郡门。

诺诺:应答的声音 尔尔:如此如此

部:府衙;

视历:翻看历书

便利:古义:吉利

今义:方便,容易

相应:互相合适;良吉:良辰吉日

成婚:古义:订好婚约;

今义:结婚

交语:互相传告;装束:作好准备

踯躅:徘徊不前,这里是“缓慢地走”

赍:赠送;

杂彩:各色绸缎

市:名作动,购买

郁郁:繁多的样子

极言聘金之重、聘礼之丰。集中反映了汉乐府诗长于铺陈的特点,极写太守家办喜事的豪华排场,送聘礼的队伍之盛,送的彩礼之多,十分气派和热闹。

【问题10】迎娶:作者运用铺陈和排比渲染太守家对婚事的排场,有何用意?

反衬刘兰芝不慕富贵、不移情志的品德和节操,也照应前兄“足以荣汝身”的说法。

以乐景衬悲情,太守家的喜与刘兰芝悲形成鲜明的对比,强化了悲剧效果。

铺陈(赋)既可以淋漓尽致地细腻铺写;又可以一气贯注、加强语势;还可以渲染某种环境、气氛和情绪。铺陈还有利于塑造人物形象,也为诗歌带来了声律和色彩之美。

第22--31段(高潮):

阿母谓阿女:“适得府君书,明日来迎汝。何不作衣裳 莫令事不举!”

阿女默无声,手巾掩口啼,泪落便如泻。移我琉璃榻,出置前窗下。左手持刀尺,右手执绫罗。朝成绣夹裙,晚成单罗衫。晻晻日欲暝,愁思出门啼。

适:刚才;举:成功

手巾:名作状,用手巾

榻:坐具

置:放在

晻晻:昏暗的样子

摧藏:摧折心肝,伤心;藏:同“脏”,脏腑

详:了解,知悉

父母、弟兄:都是偏义复词,单指母亲、兄长

第22--31段(高潮):

府吏闻此变,因求假暂归。未至二三里,摧藏马悲哀。新妇识马声,蹑履相逢迎。怅然遥相望,知是故人来。举手拍马鞍,嗟叹使心伤:“自君别我后,人事不可量。果不如先愿,又非君所详。我有亲父母,逼迫兼弟兄,以我应他人,君还何所望!”

面对迎娶:“泪落便如泻”,这是刘兰芝在诗中的第四次哭泣。在太守强大威势、厚重彩礼面前,兰芝母最终也默许了这桩婚姻,并说“莫令事不举”。母亲态度的转变,使兰芝孤立无援,陷入绝境。她终日以泪洗面,愁肠百结。

自做再嫁衣,兰芝流下的不是再为新娘的喜悦之泪,而是即将诀别心上人和人世的悲伤之泪。

刘兰芝的泪和络绎不绝的求婚

刘兰芝的举动,不是突然的,而是理智的,她决心以死践行自己对爱的盟誓。

这是诀别之泪。

第22--31段(高潮):

府吏谓新妇:“贺卿得高迁!磐石方且厚,可以卒千年;蒲苇一时纫,便作旦夕间。卿当日胜贵,吾独向黄泉!”新妇谓府吏:“何意出此言!同是被逼迫,君尔妾亦然。黄泉下相见,勿违今日言!”执手分道去,各各还家门。生人作死别,恨恨那可论?念与世间辞,千万不复全!

卒:终

旦夕:早晚之间,指时间短

日胜贵:一天比一天尊贵

日:名作状,一天天地

然:这样

黄泉:名作状,在黄泉下

恨恨:怀恨不已

与世间辞:离开人世

全:保全

“贺卿得高迁”表达了焦仲卿对刘兰芝的讥讽和怨恨,但实际上这句反语正反映了他对刘兰芝的深情。

【问题11】重逢:夫妻重逢,焦仲卿的一番激愤之词对情节发展有何作用?

焦仲卿又急又怒,再用“磐石”“蒲苇”的比喻来责备刘兰芝改变初衷。

对后文两人定下生死之约起到了一定的激发作用,推动了情节发展,使故事曲折起伏。

府吏还家去,上堂拜阿母:“今日大风寒,寒风摧树木,严霜结庭兰。儿今日冥冥,令母在后单。故作不良计,勿复怨鬼神!命如南山石,四体康且直!”

阿母得闻之,零泪应声落:“汝是大家子,仕宦于台阁,慎勿为妇死,贵贱情何薄!东家有贤女,窈窕艳城郭,阿母为汝求,便复在旦夕。”

日冥冥:日暮,以太阳落山比喻生命终结

不良计:不好的打算

四体:指身体

直:身子骨硬朗

零泪:如雨般下落的眼泪。零,下雨。

仕:名作动,任官职

台阁:泛指大的官府

贵:指仲卿

贱:指兰芝。郭:外城

“大风”“严霜”表现环境的凄凉。

【问题12】遗言:“今日大风寒,寒风摧树木,严霜结庭兰”,此处环境描写有何象征含义?

以悲景衬悲情,暗示人物内心悲凉的心情,为下文焦仲卿的殉情做铺垫。

树木、庭兰象征焦、刘二人的美好感情,大风、严霜象征摧残她们的封建家长制度。

陆游《钗头凤》:东风恶,欢情薄。

府吏再拜还,长叹空房中,

作计乃尔立。转头向户里,

渐见愁煎迫。

其日牛马嘶,新妇入青庐。

奄奄黄昏后,寂寂人定初。“我命绝今日,魂去尸长留!”揽裙脱丝履,举身赴清池。

府吏闻此事,心知长别离,

徘徊庭树下,自挂东南枝。

乃尔:如此,就这样;

立:定,决定

户里:兰芝住过的内房(睹物生情)

见:表被动

牛马:偏指马

青庐:举行婚礼的青布篷帐

奄奄:暗沉沉的

人定:亥时,夜深人静时;举身:纵身

【问题13】赴死:“揽裙脱丝履,举身赴清池。”“赴”这个动词有什么意味

揽起裙摆,脱去丝履,举身一跃,赴死清池。

这是多么惊艳的一跳,她赴死的动作在诗人的笔下竟是如此灿烂优美,令人目眩神迷,一个“赴”字,仿佛不是自绝人世,而是奔赴美的相约,向死而生。

慷慨赴死,对于刘兰芝来说,是一种现实的突围,也是一场精神的殉美。

【问题14】殉情:刘兰芝和焦仲卿相约“黄泉下相见”,刘兰芝死时毫不犹豫,焦仲卿却“上堂拜阿母”“徘徊庭树下”之后才“自挂东南枝”,为什么?

兰芝早已看透封建家长制的本质,这是她坚强的性格所不能忍受的,所以她离开时毫不犹豫。

仲卿身为“大家子”,他生性懦弱但又孝顺母亲,所以他有一个彷徨的过程,但是由于对爱情的忠贞,使他也富有了叛逆精神。

两家求合葬,合葬华山傍。

东西植松柏,左右种梧桐。

枝枝相覆盖,叶叶相交通。

中有双飞鸟,自名为鸳鸯,

仰头相向鸣,夜夜达五更。

行人驻足听,寡妇起彷徨。

多谢后世人,戒之慎勿忘!

松柏、梧桐:象征两人爱情天长地久,反映人们对理想爱情的追求

交通:古义:交错相通;

今义:为运输、邮电事业的

彷徨:心里很不安定

谢:告诉,告知

【问题15】化鸟:诗歌结尾在写法上有何特点?这样写有何作用?

写法上运用了浪漫主义的手法,“松柏”“梧桐”“鸳鸯”既象征着两人的爱情天长地久,又象征着他们永恒的悲愤与控告,同时也表现了人民群众对自由幸福的婚姻的向往。

“鸳鸯对鸣”的结尾与“孔雀徘徊”的起兴呼应,以一鸟独飞开始,以双鸟和鸣结束,使首尾呼应,结构更加严谨,诗意更加浓郁。

分析刘兰芝、焦仲卿、焦母、刘兄四人的形象。

任务二:品读诗歌--悲情人物

刘兰芝:美丽、聪明、勤劳、知礼、自尊,忠于爱情,又有着蔑视礼法、坚贞不屈、追求自由的性格特征。是我国古典文学作品中光辉的妇女形象之一。

焦仲卿:谨于职守,忠于爱情,正直纯朴。同时,又性格懦弱,优柔寡断,不敢断然反抗。他有善良软弱的顺从,也有苦苦抗争的坚韧,更有为爱而死的忠贞不渝,表现出性格的多面性。

焦母:专横跋扈,独断专行,蛮横无理。表现出一个封建家长的强势和暴戾。

刘兄:一个没有责任心、自私自利、趋炎附势、见利忘义的市井小人。

任务二:品读诗歌--叙事特点

中国诗歌的叙事传统源起于《诗经》,到了汉魏六朝得到了长足的进展,《孔雀东南飞》是此时期最重要的叙事作品,其中的叙事形式与笔法对后世产生了深远地影响。《孔雀东南飞》在浓厚的抒情氛围之下述说故事,又在叙事之中传递浓郁的抒情气氛。

明·王世贞《艺苑卮言》:“叙事如画,叙情如诉,长篇之圣也!”

【不同的叙事者】

故事外而异故事的叙事者:叙事者没有参预也没有出现在其所述说的故事里。常以无所不在、无所不知的第三人称全知视角来叙,他完全并且权威地掌控叙事,譬如巨细靡遗掌握故事发展的细节与原委,或是熟谙人物的背景、内在情感、心理状态,或是评断人物的是非善恶、事件的利害得失,或是对读者提出告诫的警语等等。

诗人叙事者(故事外而异故事的叙事者):诗歌开头诗人叙事者以比兴之笔“孔雀东南飞,五里一徘徊”来为整首诗的气氛设下基调,之后的叙事就在此悲伤的氛围中展开。

诗人叙事者有时是“无所不在”的叙事者,熟谙所有的内情。

全知的诗人叙事者也经常深入人物的心理,来描写人物的情感以及所思所想。

全知叙事者有时也会以至高权威的身份,向读者提出告诫,或介入文本来评论人物。当兰芝与仲卿两人在兰芝再婚前夕,立下以死殉情的誓约之后,权威叙事者介入文本,一方面评论两人相爱却无法长相厮守的悲剧,另一方面表达怜悯之情“生人作死别,恨恨那可论。念与世间辞,千万不复全。”又如在作品的结尾之处,叙事者再次介入文本,告诫世人,千万不要忘了这一爱情悲剧的教训“多谢后世人,戒之慎勿忘。”

故事内而同故事的叙事者:叙事者参预并且出现在其所述说的故事里。如白居易《琵琶行》中的女乐师。在中国叙事诗中,这类叙事者所叙述的故事大多用来作为主要故事的补充说明。

在《孔雀东南飞》中,刘兰芝不仅是故事中的人物,而且又以自己的声音与观点,来述说一个与自己有关的完整故事。

例如,在一开始,兰芝以自己的声音,依照时间次序来述说她的成长、教养、结婚以及婚后在焦家勤勉劳作却遭受公姥的刁难与责骂等。

【不同的叙事观点】

叙事观点:是指叙事者用来观察所述对象的某种特定角度,它不仅是叙事者的叙事角度,也是叙事者为读者了解文本内容所设下的距离、角度与视野。

当读者按照叙事者所提供的观点去了解并重新建构文学的世界时,随着叙事观点的限制与变化,产生了不同的阅读效果以及情绪反应。

“距离”:是指叙事的远近距离,如以一个长镜头描述远山的翠绿是一个远距离的呈现,而以如同放大镜的方式贴近对象的叙事,则是一个近距离的特写。

“角度”:是指叙事的观察方向。如以“侧面”或“正面”的角度,或是“多角度”的方式描述一座雕塑,因为观察角度的不同,所产生的叙事效果也随之而异。

“视野”:是指叙事视野的广狭。例如,通过卧病在床的伤者的眼睛,望着在窗外随风婆娑的树影,或以攀登巅峰的登山者俯瞰云海,其中叙事的壮阔与偏碍,叙事语气的雄放与哀矜,会随着观点的视野而有所殊异。

在《孔雀东南飞》中,诗人共使用了两种叙事观点---故事外叙事者的全知观点以及故事内人物的有限观点。因为其中提供观点的人物为数众多,共有六位---兰芝、仲卿、刘母、焦母、媒人、兰芝的长兄,因此产生众声喧哗的叙事现象。这些众声喧哗的叙事完全指向兰芝,并与兰芝的悲剧息息相关。

在叙事作品中,不仅叙事观点会随着人物的改变而改变,叙事声音也随着叙事观点的不同而不同。

作品开头,先以故事外叙事者的全知观点,以比兴的笔法,为全篇的悲剧设下氛围,其中的叙事声音带着感叹。

叙事观点换成兰芝,叙事声音与气氛随之一转,变成一位刚毅果决、贤惠勤勉、深爱夫婿,但遭公婆百般责难而悲伤无奈,因此毅然决定离开夫家的女子口吻,向其夫婿娓娓述说事情的原委以及所遭受的不公平待遇。

叙事观点换成仲卿,叙事声音又随之一转,变成一位性情驯良而懦弱,对父母唯命是从不敢忤逆,但深爱其妻而不忍离别,却又毫无主见的男子口吻。

叙事观点换成焦母,在焦母专横跋扈的声音出现之时,已将兰芝的未来推向悲剧。

不只是人物的转变会影响叙事的观点,即便是同样人物的不同心情的变化,也会影响叙事观点,进而影响叙事声音。

焦仲卿面对焦母的蛮横之时,仲卿显得惊吓胆怯,懦弱无能。

焦仲卿面对兰芝的再婚之时,他却气愤填膺,竟不惜以最刻薄之言伤害最心爱之人。一句“贺卿得高迁”已是极尽刻薄之能事,让兰芝心坠深渊,悲伤而意绝。再一句“蒲苇一时纫,便作旦夕间”,以两人的誓言来嘲讽兰芝,更将兰芝推到人生的绝地。

兰芝辞别公姥之时,其心情是既悲伤愤怒却也相当抑制,因而其声音坚强不屈、不卑不亢。

兰芝与小姑辞行之时,其心情转为不舍与悲伤,其语调则变为深情与眷恋。

读者从人物的观点与人物的声音,听到了兰芝的委屈与悲凄、仲卿的不知所措以及焦母的蛮横跋扈,叙事观点与声音的跳动与转变,使得叙事变得更加多采多姿而生动活泼。

探究:造成焦刘夫妻婚姻悲剧的原因有哪些?

爱情说

无子说

门第说

越礼反抗说

你赞同哪一种说法?

任务三:悟读诗歌--悲剧的原因

爱情说:此说认为焦仲卿为了维护既得的爱情生活与破坏他们这种生活的封建家长之间的矛盾,是造成诗歌悲剧的主要原因。焦母“对焦仲卿有强烈的母爱,而这种母爱是排他的,包括自己的儿媳妇”,焦母和兰芝关系的恶化,“就是一种爱的情感分割与争夺问题,具体就是焦仲卿将自己的爱分割不匀,引起二人的争夺”。

《礼记·内则》中规定:“子甚宜其妻,父母不说,出。”

焦母无视仲卿和兰芝相亲相爱的事实,完全凭着自己的心意行事,坚决拆散了他们。

任务三:悟读诗歌--悲剧的原因

无子说:此说认为诗歌中刘、焦二人婚后多年没有生育孩子的信息。婚后多年无子在古代社会不是正常现象,而无子是“七出”之一。论者多以此推断,认为无子是刘兰芝和焦母矛盾的根本原因所在。

《礼记·本命》:“妇有七去:不顺父母去,无子去,淫去,妒去,有恶疾去,多言去,窃盗去。”

门第说:此说认为认为刘、焦二人贵贱相殊,刘兰芝自言“昔作女儿时,生小出野里”,可以说兰芝的被遣,和门第不是没有关系。刘、焦不同的封建等级造就了二人不同的性格和观念,这导致了他们的悲剧。

黄节:“贵谓大家子,宦台阁,贱谓妇也。贵贱相悬,遣妇不为薄情,“何薄”,言何薄之有也 ”

任务三:悟读诗歌--悲剧的原因

越礼反抗说:此说认为悲剧的根源在于焦母的统治欲望得不到满足,刘兰芝坚贞不屈的反抗精神造成了刘、焦二人的爱情悲剧。封建礼教所宣扬的婆媳关系,就是主奴关系,焦母就是依仗这种主子般的特权来遣走刘兰芝的。

李捷:“那时候的女性不是没勇气反抗,而是插翅难飞,最终逃不出王权、夫权、父权的天罗地网!”

如果安徽省怀宁县的孔雀东南飞旅游景区打算建一座刘兰芝和焦仲卿的雕像,现面向社会征集设计方案,你有什么样的构思和建议?

雕塑以孔雀双飞为造型,线条简洁流畅,突出了“生死相依”的主题。

上部则由双飞的孔雀变换为男女主人公焦仲卿、刘兰芝手拉着手向世人倾诉着古凄美的爱情故事。

雕塑基座用黑色大理石砌成,正面是我国着名诗人臧克家题词“孔雀东南飞”,底部刻有磐石和蒲苇图案,“君当作磐石,妾当作蒲苇。蒲苇韧如丝,磐石无转移”,象征着纯洁而坚韧的爱情,基座背面刻录了诗作全文。

任务三:悟读诗歌--学有所获

《孔雀东南飞》与《氓》都是叙事诗的名篇,这两首诗都是讲述古代婚姻爱情悲剧的民歌。你认为它们在情节、人物、语言风格、表现手法和主题等方面有哪些异同?

任务四:对读诗歌--拓展延伸

【相同点】

故事情节:都反映婚姻爱情题材,都具有代表性。

人物形象:女主人公都勤劳、美丽、自尊。

表现手法:都用了赋比兴手法,都是现实主义风格。

语言特点:都有民歌特色。

【不同点】

故事情节:《孔雀东南飞》中焦刘二人受家长制压迫,双双殉情,悲剧性更强;《氓》中男主人公变心,女主人公清醒决绝。

人物形象:刘兰芝多才多艺、不慕名利,忠于爱情;《氓》中女主人公刚烈、清醒、决绝。

表现手法:《孔雀东南飞》用第三人称叙事,手法灵活;《氓》用第一人称叙事,抒情性强。

语言特点:更为口语化、句式灵活,对话生动;《氓》通篇四言句式,语言更为典雅。

【主题异同】

两首诗都讲述了古代婚姻爱情悲剧,都体现了妇女对美好生活的追求。

不同的是造成她们悲剧的原因。

《氓》中的女主人公,是因为男子负心;而兰芝的悲剧是因为封建家长制,所以《孔雀东南飞》的主题里有对封建礼教的批判。

任务四:对读诗歌--拓展延伸

二者抗争程度有区别。

《氓》中的女多的是清醒之后的反省,是个体对个体的指斥;

《孔雀东南飞》中两个人反抗的是社会通行的礼教,这是两个人用生命的毁灭向全社会的人敲响警钟,所以他们的反抗,有着更深刻的社会意义。

钗头凤(陆游)

红酥手,黄籘酒,满城春色宫墙柳。东风恶,欢情薄,一怀愁绪,几年离索。错,错,错!

春如旧,人空瘦,泪痕红浥鲛绡透。桃花落,闲池阁,山盟虽在,锦书难托。莫,莫,莫!

任务四:对读诗歌--拓展延伸

钗头凤(唐婉)

世情薄,人情恶,雨送黄昏花易落。晓风乾,泪痕残,欲笺心事,独语斜栏。难,难,难!

人成各,今非昨,病魂常似秋千索。角声寒,夜阑珊,怕人寻问,咽泪装欢。瞒,瞒,瞒!

二词绝望凄楚,缠绵悱恻,感人至深,荡气回肠,催人泪下。

诗歌结构完整,情节曲折动人。

诗中巧妙运用了赋比兴的手法。

诗歌通过对人物行动的刻画和个性化的语言描写,塑造了栩栩如生的人物形象。“杂述十数人口中语,而各肖其声音面目”。

诗中通过环境景物的描写来衬托、渲染气氛。

诗歌特色

课堂小结

《孔雀东南飞并序》讲述了焦仲卿、刘兰芝夫妇被迫分离并双双殉情的故事,塑造了焦、刘夫妇心心相印、坚贞不屈的形象,控诉了封建礼教的残酷无情,歌颂了焦刘夫妇的真挚感情和反抗精神。篇尾焦仲卿和刘兰芝死后化为鸳鸯的神话,寄托了人民群众追求恋爱自由和幸福生活的强烈愿望。