2024年中考语文一轮复习考点探究 学案 七、《经典常谈》:选择性阅读(八下)

文档属性

| 名称 | 2024年中考语文一轮复习考点探究 学案 七、《经典常谈》:选择性阅读(八下) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 20.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-03-12 18:11:02 | ||

图片预览

文档简介

第三部分 文本阅读

专题五 名著阅读

七、《经典常谈》:选择性阅读(八下)

【作者简介】朱自清,原名自华,号实秋,后改名自清,字佩弦。中国现代散文家、诗人、学者、民主战士。1923年发表长诗《毁灭》,引起当时诗坛的广泛注意;继而写作的《桨声灯影里的秦淮河》,被誉为“白话美术文的模范”,所作《背影》《荷塘月色》等篇,为中国现代散文早期代表作。

【作品简介】《经典常谈》是朱自清在20世纪30年代末到40年代初为中学生撰写的一部介绍我国传统文化经典的著作。全书共13篇,按我国古代经、史、子、集分类法的顺序介绍了《说文解字》《周易》《史记》等经典著作,并概述了诸子百家、辞赋和历代诗文的情况,以此展现我国古代思想文化的基本面貌。

【作品主题】为了给希望读些经典的中学生做个向导,指点阅读门径,让他们面对浩如烟海的古代典籍不至于茫然无措。

【作品特色】①内容简洁精辟,不故作高深。②不仅有高度和深度,更有大众所能接受的广度。③这是一本写给中学生看的书,所以普及性和通俗性强。④语言流利畅达,娓娓道来,常有引人入胜之处。

读书方法指导

选择性阅读是一种理性的、目的性很强的阅读方式,它往往和阅读者的兴趣、目的密不可分。概括起来有以下一些情形:①兴趣选择;②问题选择;③目的选择;④方法选择。

【章节梳理】

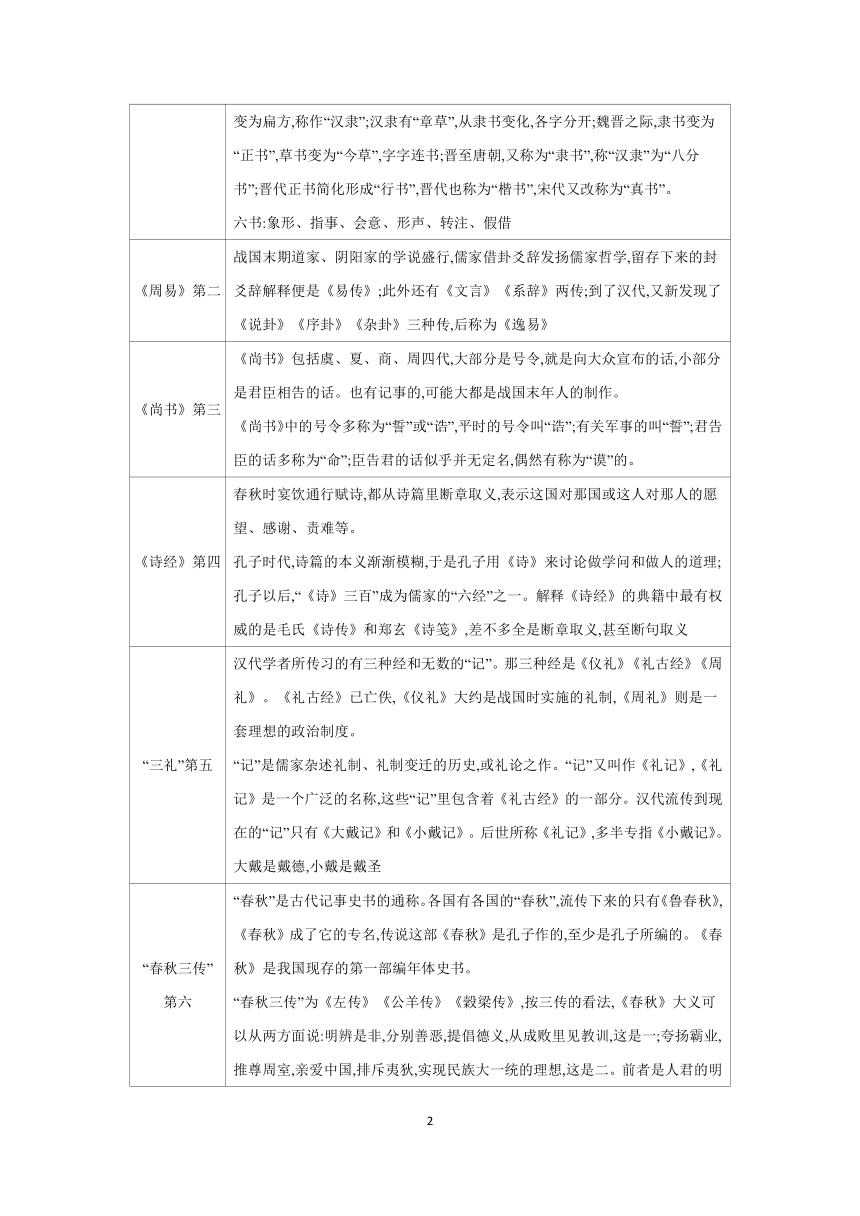

章节名称 重点内容

《说文解字》第一 秦以前:战国末期,由于文字统一的需要,进而出现了“仓颉造字”的传说。 秦以后:秦始皇统一天下后,将文字统一为小篆,又形成隶书;汉末时,隶书由椭圆变为扁方,称作“汉隶”;汉隶有“章草”,从隶书变化,各字分开;魏晋之际,隶书变为“正书”,草书变为“今草”,字字连书;晋至唐朝,又称为“隶书”,称“汉隶”为“八分书”;晋代正书简化形成“行书”,晋代也称为“楷书”,宋代又改称为“真书”。 六书:象形、指事、会意、形声、转注、假借

《周易》第二 战国末期道家、阴阳家的学说盛行,儒家借卦爻辞发扬儒家哲学,留存下来的封爻辞解释便是《易传》;此外还有《文言》《系辞》两传;到了汉代,又新发现了《说卦》《序卦》《杂卦》三种传,后称为《逸易》

《尚书》第三 《尚书》包括虞、夏、商、周四代,大部分是号令,就是向大众宣布的话,小部分是君臣相告的话。也有记事的,可能大都是战国末年人的制作。 《尚书》中的号令多称为“誓”或“诰”,平时的号令叫“诰”;有关军事的叫“誓”;君告臣的话多称为“命”;臣告君的话似乎并无定名,偶然有称为“谟”的。

《诗经》第四 春秋时宴饮通行赋诗,都从诗篇里断章取义,表示这国对那国或这人对那人的愿望、感谢、责难等。 孔子时代,诗篇的本义渐渐模糊,于是孔子用《诗》来讨论做学问和做人的道理;孔子以后,“《诗》三百”成为儒家的“六经”之一。解释《诗经》的典籍中最有权威的是毛氏《诗传》和郑玄《诗笺》,差不多全是断章取义,甚至断句取义

“三礼”第五 汉代学者所传习的有三种经和无数的“记”。那三种经是《仪礼》《礼古经》《周礼》。《礼古经》已亡佚,《仪礼》大约是战国时实施的礼制,《周礼》则是一套理想的政治制度。 “记”是儒家杂述礼制、礼制变迁的历史,或礼论之作。“记”又叫作《礼记》,《礼记》是一个广泛的名称,这些“记”里包含着《礼古经》的一部分。汉代流传到现在的“记”只有《大戴记》和《小戴记》。后世所称《礼记》,多半专指《小戴记》。大戴是戴德,小戴是戴圣

“春秋三传” 第六 “春秋”是古代记事史书的通称。各国有各国的“春秋”,流传下来的只有《鲁春秋》,《春秋》成了它的专名,传说这部《春秋》是孔子作的,至少是孔子所编的。《春秋》是我国现存的第一部编年体史书。 “春秋三传”为《左传》《公羊传》《穀梁传》,按三传的看法,《春秋》大义可以从两方面说:明辨是非,分别善恶,提倡德义,从成败里见教训,这是一;夸扬霸业,推尊周室,亲爱中国,排斥夷狄,实现民族大一统的理想,这是二。前者是人君的明鉴,后者是拨乱反正的程序

“四书”第七 “四书”按照普通的顺序是《大学》《中庸》《论语》《孟子》。 “五经”是《易》《书》《诗》《礼》《春秋》。 《礼记》里的《大学》,本是一篇东西,朱子给分成经一章,传十章(传是解释经的)。 《中庸》是孔门传授心法的书,是子思记下来传给孟子的,书中所述的人生哲理意味深长。 《论语》是孔子弟子们记述的。这部书不但显示了一个伟大的人格——孔子,并且让读者学习了许多做学问做人的道理:如“君子”“仁”等都是可以终身应用的 《孟子》据说是孟子本人和弟子公孙丑、万章等人共同编定的。书中说“仁”兼说“义”,分辨“义”“利”甚严;而辩“性善”,影响更大。

《战国策》第八 战国时期诸国关系紧张,战争随时可起,担负外交任务的策士开始受到重用。当时各国所重的是威势,策士所说原不外战争和诈谋;但要因人因地进言,广博的知识和微妙的机智都是不可少的。汉代刘向在汉初著名的说客蒯通整理和润饰的基础上,把这些策士的说辞编成了《战国策》

《史记》《汉书》 第九 司马迁以“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的史识创作了中国第一部纪传体通史《史记》,汉人称为《太史公书》《太史公》《太史公记》《太史记》。魏晋间才简称为《史记》。 《史记》体例有五:十二本纪,记帝王政迹,是编年的;十表,以分年略记世代为主;八书,记典章制度的沿革;三十世家,记侯国世代存亡;七十列传,类记各方面人物。 《史记》以后,续作很多,但不是偏私,就是鄙俗,班彪加以整理补充,著了六十五篇《后传》。这部书没有流传下来,但他的儿子班固的《汉书》是用它作底本的。班固著《汉书》未完成而卒,其妹班昭奉汉和帝之命与马续参考皇家藏书,续写书中的八表和天文志

诸子第十 春秋末年,周王室衰弱,礼崩乐坏,在这个大变动当中,一些才智之士根据自己的见解“持之有故,言之成理”。这便是诸子之学,大部分可以称为“哲学”。诸子都出于职业的“士”,“士”本是封建制度里贵族的末一级,但到了春秋战国之际,“士”成了有才能的人的通称。 学派:儒家的代表人物有孔子、孟子、荀子;墨家的代表人物有墨子;道家的代表人物有老子、庄子;法家的代表人物有韩非子

辞赋第十一 辞:《楚辞》中《离骚》和《九章》的各篇都是屈原被放逐时所作的。《九章》的各篇原是分立的,大约汉时才合在一起,有了“九章”的名字。从《诗经》二南到《离骚》,能看出句逗由短而长、由齐而畸的一个趋势,屈原诸作奠定了这种体制。宋玉传说是屈原的弟子,也是模仿屈原诸作中最出色的人。到了汉代,模拟《离骚》体制的人更多,东方朔、王褒、刘向、王逸都走着宋玉的路,这种风气在汉武帝时最盛。汉时称这种体制为“辞”,又称为“楚辞”,刘向将这些东西编辑起来,成为《楚辞》一书。 赋:荀子的《赋篇》最早称“赋”。《赋篇》安排客主,问答成篇,开后来赋家的风气。荀赋和屈辞也许是在贾谊手里合为一体的。贾谊是荀卿的再传弟子,他的境遇却近于屈原,又久居屈原的故乡,他很有可能模拟屈原的体制,却袭用了荀卿的“赋”的名字。这种赋日渐发展,屈原诸作也便被称为“赋”

诗第十二 汉武帝立乐府,采集代、赵、秦、楚的歌谣和乐谱,以备传习唱奏,这种乐歌后来称为“乐府诗”,简称“乐府”。汉末,一般文体都走向整炼一路;晋代诗逐渐排偶化、典故化,玄言诗兴盛;唐代谐调发展,成立了律诗绝句;宋初的诗专学李商隐,末流只知道典故对偶;北宋的黄庭坚作诗有意讲究技巧,开了江西诗派;南宋的三大诗家都是从江西诗派变化出来的

文第十三 春秋时期列国交际频繁,外交的言语关系国体和国家的利害更大,这种外交言语也称为“辞”;战国时代,游说之风大盛;孔子开了私人讲学之风,从此便有了私家著作;记事文伴随着议论文的发展有了长足的进步;汉武帝时期盛行辞赋;梁昭明太子在《文选》中第一次提出“文”的标准;后出现佛典的翻译和群经的义疏两种新文体;唐又有“语录”和“传奇”两种新文体的发展;欧阳修和苏轼以后,古文成了正宗,骈体成了应用文;宋代出现了“话本”;明清八股文盛行

2

专题五 名著阅读

七、《经典常谈》:选择性阅读(八下)

【作者简介】朱自清,原名自华,号实秋,后改名自清,字佩弦。中国现代散文家、诗人、学者、民主战士。1923年发表长诗《毁灭》,引起当时诗坛的广泛注意;继而写作的《桨声灯影里的秦淮河》,被誉为“白话美术文的模范”,所作《背影》《荷塘月色》等篇,为中国现代散文早期代表作。

【作品简介】《经典常谈》是朱自清在20世纪30年代末到40年代初为中学生撰写的一部介绍我国传统文化经典的著作。全书共13篇,按我国古代经、史、子、集分类法的顺序介绍了《说文解字》《周易》《史记》等经典著作,并概述了诸子百家、辞赋和历代诗文的情况,以此展现我国古代思想文化的基本面貌。

【作品主题】为了给希望读些经典的中学生做个向导,指点阅读门径,让他们面对浩如烟海的古代典籍不至于茫然无措。

【作品特色】①内容简洁精辟,不故作高深。②不仅有高度和深度,更有大众所能接受的广度。③这是一本写给中学生看的书,所以普及性和通俗性强。④语言流利畅达,娓娓道来,常有引人入胜之处。

读书方法指导

选择性阅读是一种理性的、目的性很强的阅读方式,它往往和阅读者的兴趣、目的密不可分。概括起来有以下一些情形:①兴趣选择;②问题选择;③目的选择;④方法选择。

【章节梳理】

章节名称 重点内容

《说文解字》第一 秦以前:战国末期,由于文字统一的需要,进而出现了“仓颉造字”的传说。 秦以后:秦始皇统一天下后,将文字统一为小篆,又形成隶书;汉末时,隶书由椭圆变为扁方,称作“汉隶”;汉隶有“章草”,从隶书变化,各字分开;魏晋之际,隶书变为“正书”,草书变为“今草”,字字连书;晋至唐朝,又称为“隶书”,称“汉隶”为“八分书”;晋代正书简化形成“行书”,晋代也称为“楷书”,宋代又改称为“真书”。 六书:象形、指事、会意、形声、转注、假借

《周易》第二 战国末期道家、阴阳家的学说盛行,儒家借卦爻辞发扬儒家哲学,留存下来的封爻辞解释便是《易传》;此外还有《文言》《系辞》两传;到了汉代,又新发现了《说卦》《序卦》《杂卦》三种传,后称为《逸易》

《尚书》第三 《尚书》包括虞、夏、商、周四代,大部分是号令,就是向大众宣布的话,小部分是君臣相告的话。也有记事的,可能大都是战国末年人的制作。 《尚书》中的号令多称为“誓”或“诰”,平时的号令叫“诰”;有关军事的叫“誓”;君告臣的话多称为“命”;臣告君的话似乎并无定名,偶然有称为“谟”的。

《诗经》第四 春秋时宴饮通行赋诗,都从诗篇里断章取义,表示这国对那国或这人对那人的愿望、感谢、责难等。 孔子时代,诗篇的本义渐渐模糊,于是孔子用《诗》来讨论做学问和做人的道理;孔子以后,“《诗》三百”成为儒家的“六经”之一。解释《诗经》的典籍中最有权威的是毛氏《诗传》和郑玄《诗笺》,差不多全是断章取义,甚至断句取义

“三礼”第五 汉代学者所传习的有三种经和无数的“记”。那三种经是《仪礼》《礼古经》《周礼》。《礼古经》已亡佚,《仪礼》大约是战国时实施的礼制,《周礼》则是一套理想的政治制度。 “记”是儒家杂述礼制、礼制变迁的历史,或礼论之作。“记”又叫作《礼记》,《礼记》是一个广泛的名称,这些“记”里包含着《礼古经》的一部分。汉代流传到现在的“记”只有《大戴记》和《小戴记》。后世所称《礼记》,多半专指《小戴记》。大戴是戴德,小戴是戴圣

“春秋三传” 第六 “春秋”是古代记事史书的通称。各国有各国的“春秋”,流传下来的只有《鲁春秋》,《春秋》成了它的专名,传说这部《春秋》是孔子作的,至少是孔子所编的。《春秋》是我国现存的第一部编年体史书。 “春秋三传”为《左传》《公羊传》《穀梁传》,按三传的看法,《春秋》大义可以从两方面说:明辨是非,分别善恶,提倡德义,从成败里见教训,这是一;夸扬霸业,推尊周室,亲爱中国,排斥夷狄,实现民族大一统的理想,这是二。前者是人君的明鉴,后者是拨乱反正的程序

“四书”第七 “四书”按照普通的顺序是《大学》《中庸》《论语》《孟子》。 “五经”是《易》《书》《诗》《礼》《春秋》。 《礼记》里的《大学》,本是一篇东西,朱子给分成经一章,传十章(传是解释经的)。 《中庸》是孔门传授心法的书,是子思记下来传给孟子的,书中所述的人生哲理意味深长。 《论语》是孔子弟子们记述的。这部书不但显示了一个伟大的人格——孔子,并且让读者学习了许多做学问做人的道理:如“君子”“仁”等都是可以终身应用的 《孟子》据说是孟子本人和弟子公孙丑、万章等人共同编定的。书中说“仁”兼说“义”,分辨“义”“利”甚严;而辩“性善”,影响更大。

《战国策》第八 战国时期诸国关系紧张,战争随时可起,担负外交任务的策士开始受到重用。当时各国所重的是威势,策士所说原不外战争和诈谋;但要因人因地进言,广博的知识和微妙的机智都是不可少的。汉代刘向在汉初著名的说客蒯通整理和润饰的基础上,把这些策士的说辞编成了《战国策》

《史记》《汉书》 第九 司马迁以“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的史识创作了中国第一部纪传体通史《史记》,汉人称为《太史公书》《太史公》《太史公记》《太史记》。魏晋间才简称为《史记》。 《史记》体例有五:十二本纪,记帝王政迹,是编年的;十表,以分年略记世代为主;八书,记典章制度的沿革;三十世家,记侯国世代存亡;七十列传,类记各方面人物。 《史记》以后,续作很多,但不是偏私,就是鄙俗,班彪加以整理补充,著了六十五篇《后传》。这部书没有流传下来,但他的儿子班固的《汉书》是用它作底本的。班固著《汉书》未完成而卒,其妹班昭奉汉和帝之命与马续参考皇家藏书,续写书中的八表和天文志

诸子第十 春秋末年,周王室衰弱,礼崩乐坏,在这个大变动当中,一些才智之士根据自己的见解“持之有故,言之成理”。这便是诸子之学,大部分可以称为“哲学”。诸子都出于职业的“士”,“士”本是封建制度里贵族的末一级,但到了春秋战国之际,“士”成了有才能的人的通称。 学派:儒家的代表人物有孔子、孟子、荀子;墨家的代表人物有墨子;道家的代表人物有老子、庄子;法家的代表人物有韩非子

辞赋第十一 辞:《楚辞》中《离骚》和《九章》的各篇都是屈原被放逐时所作的。《九章》的各篇原是分立的,大约汉时才合在一起,有了“九章”的名字。从《诗经》二南到《离骚》,能看出句逗由短而长、由齐而畸的一个趋势,屈原诸作奠定了这种体制。宋玉传说是屈原的弟子,也是模仿屈原诸作中最出色的人。到了汉代,模拟《离骚》体制的人更多,东方朔、王褒、刘向、王逸都走着宋玉的路,这种风气在汉武帝时最盛。汉时称这种体制为“辞”,又称为“楚辞”,刘向将这些东西编辑起来,成为《楚辞》一书。 赋:荀子的《赋篇》最早称“赋”。《赋篇》安排客主,问答成篇,开后来赋家的风气。荀赋和屈辞也许是在贾谊手里合为一体的。贾谊是荀卿的再传弟子,他的境遇却近于屈原,又久居屈原的故乡,他很有可能模拟屈原的体制,却袭用了荀卿的“赋”的名字。这种赋日渐发展,屈原诸作也便被称为“赋”

诗第十二 汉武帝立乐府,采集代、赵、秦、楚的歌谣和乐谱,以备传习唱奏,这种乐歌后来称为“乐府诗”,简称“乐府”。汉末,一般文体都走向整炼一路;晋代诗逐渐排偶化、典故化,玄言诗兴盛;唐代谐调发展,成立了律诗绝句;宋初的诗专学李商隐,末流只知道典故对偶;北宋的黄庭坚作诗有意讲究技巧,开了江西诗派;南宋的三大诗家都是从江西诗派变化出来的

文第十三 春秋时期列国交际频繁,外交的言语关系国体和国家的利害更大,这种外交言语也称为“辞”;战国时代,游说之风大盛;孔子开了私人讲学之风,从此便有了私家著作;记事文伴随着议论文的发展有了长足的进步;汉武帝时期盛行辞赋;梁昭明太子在《文选》中第一次提出“文”的标准;后出现佛典的翻译和群经的义疏两种新文体;唐又有“语录”和“传奇”两种新文体的发展;欧阳修和苏轼以后,古文成了正宗,骈体成了应用文;宋代出现了“话本”;明清八股文盛行

2

同课章节目录