1.3地球的圈层结构课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 1.3地球的圈层结构课件(共31张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 21.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-03-14 08:47:07 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

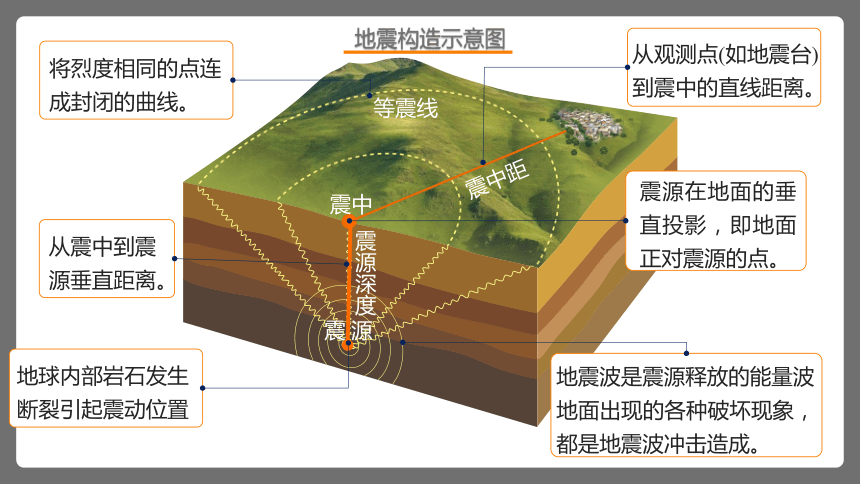

(一)地震

地震是怎么产生的,地震波是如何对地表造成破坏的?

震源深度

震中

等震线

震中距

震 源

将烈度相同的点连成封闭的曲线。

从观测点(如地震台)到震中的直线距离。

地震波是震源释放的能量波

地面出现的各种破坏现象,都是地震波冲击造成。

地震构造示意图

从震中到震源垂直距离。

地球内部岩石发生断裂引起震动位置

震源在地面的垂直投影,即地面正对震源的点。

地震的大小用震级表示。

释放能量越大,震级越高。

一次地震,只有一个震级。

5级以上造成破坏,7级以上破坏极大。

对地表和建筑物等破坏强弱的程度,用烈度表示。

一次地震,可以有多个烈度。

地震的量度指标

如同一个炸弹,其所含的炸药量相当于震级;炸弹爆炸后对不同地点的破坏程度有大有小,破坏程度相当于地震烈度。所以,震级、震源深度、震中距、以及房屋建筑的地基坚固程度、设计的好坏、抗震结构和施工质量等,都会影响到地震的破坏程度。

震级和烈度一样吗

震级与烈度的区别

震级和烈度一样吗

地震发生时,该怎么逃生尽量保证自己的安全?

你有没有听说过地震逃生黄金十二秒?

地震自救

破坏性地震从人感觉振动到建筑物被破坏平均只有12秒钟,在这短短的时间内你千万不要惊慌,应根据所处环境迅速作出保障安全的抉择。如果住的是平房,那么你可以迅速跑到门外。如果住的是楼房,千万不要跳楼,应立即切断电闸,关掉煤气,暂避到洗手间等跨度小的地方,或是牢固的桌子,床铺等下面,震后迅速撤离,以防强余震。

学校,商店,影剧院等人群聚集的场所如遇到地震,最忌慌乱,应立即躲在课桌,椅子或坚固物品下面,待地震过后再有序地撤离。教师等现场工作人员必须冷静地指挥人们就地避震,决不可带头乱跑。

如在街道上遇到地震,应用手护住头部,迅速远离楼房,到街心一带。如在郊外遇到地震,要注意远离山崖,陡坡,河岸及高压线等。正在行驶的汽车和火车要立即停车。

地震逃生

如被压在倒塌物下,不要随意搬动周围物品,防止引起更大的塌方,随后积极等待救援。

从地震发生到房屋倒塌,只有12秒左右的时间。造成不要惊慌失措,应迅速寻找安全地方躲避,不要贪恋财物。

地震逃生

不要长时间大声喊叫,保存体力,当附近有人通过时,立刻呼喊或有节奏地敲击物体发出声音,向外界求救。

不要轻易跳楼,尤其是高层建筑。自救逃生或等待救援还有生存的希望,贸然跳楼会对生命造成极大威胁。

地震逃生

尽量找到一些三角区域,震后想办法呼救,逃生。尽量保持体力,不要声嘶力竭的呐喊以防在搜救人员到来时无法呼救。

剧院等公共场馆内人数众多,由于互相拥挤、盲目冲撞造成的人员伤亡并不罕见。所以要听从指挥,跟随人流有秩序地快速撤离。不要逆向行进或俯身捡拾物品,这样会被人群挤倒踩伤,甚至丧命。

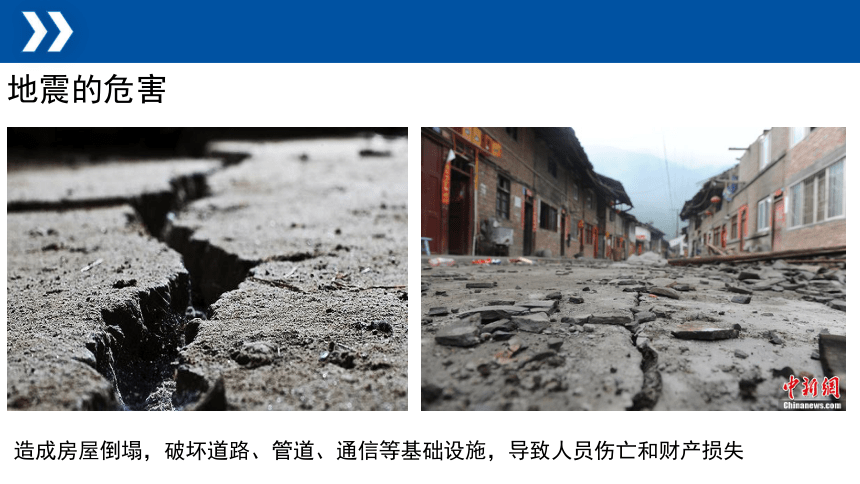

地震的危害

造成房屋倒塌,破坏道路、管道、通信等基础设施,导致人员伤亡和财产损失

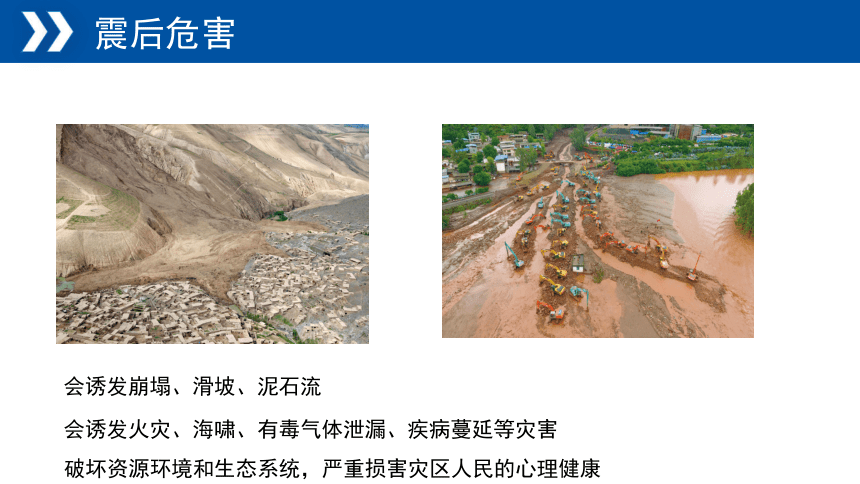

震后危害

会诱发崩塌、滑坡、泥石流

会诱发火灾、海啸、有毒气体泄漏、疾病蔓延等灾害

破坏资源环境和生态系统,严重损害灾区人民的心理健康

地震波也不是有百害而无一利,根据预习,你知道地震波有什么作用吗?

纵波(P波) 横波(S波)

运动方式 (质点振动方向与传播方向)

不同点 速度

通过物质

产生影响

相同点 经过不同界面时,还会发生反射和折射现象 (二)地震波

阅读课本p25,图文,尝试完成下面表格

纵波(P波) 横波(S波)

运动方式 (质点振动方向与传播方向)

不同点 速度 较快 较慢

通过物质 固、液、气 固

产生影响 上下震动 左右摇晃

相同点 经过不同界面时,还会发生反射和折射现象(传播情况会发生变化) (二)地震波

地震的能量以波动的方式向外传播,形成地震波。

地震波的横波和纵波的性质不同,经过不同介质的界面时,速度会发生变化。科学家利用地震波的上述性质,通过对地震波的精确测量,“透视”了地球内部的结构。

科学家通过对地震波传播速度的研究,把地球内部划分为地壳、地幔和地核三个主要圈层。三层之间的两个界面依次称为莫霍面和古登堡面。

1、划分依据

对地震波传播速度的研究

二面:莫霍面、古登堡面 三层:地壳、地幔和地核

不连续面

地下深度

波速变化

39~41千米处(大陆 部分 )

莫霍界面

该面下,P、S波速都明显增加

古登堡界面

2900千米处

在这里,P波速忽然下降,S波完全消失

15

深

度

千

米

4000

3000

2000

5000

6000

1000

速度(千米/秒)

9

12

6

3

0

40

2900

( )

地核

地幔

莫霍面

古登堡面

纵 波

横 波

地壳

地心

地表

地壳的主要物质组成

大陆地壳与大洋地壳的区别

地壳的结构特点

氧、硅、铝、铁、钙、钠、钾、镁等

大陆地壳平均厚度约39-41km

大洋地壳平均厚度约5-10km

厚度不均,硅铝层的不连续分布

海拔越高,地壳越厚;海拔越低,地壳越薄

地壳

硅铝层

硅镁层

地幔

地幔能传播横波,具有固态特征,

主要由含铁、镁的硅酸盐类矿物组成,由上而下,铁、镁的含量逐渐增加。

地幔分为上地幔和下地幔。

软流层:

位于上地幔上部,

一般认为软流层是岩浆的主要发源地之一。

岩石圈

软流层:

岩浆的发源地

岩石圈:

地壳+软流层以上的

岩石部分

外核:呈液体或熔融状态,它们相对地壳流动,可能是地球磁场产生的主要原因.

内核:呈固态

地核

组成物质:可能是极高温度和高压状态下的铁和镍。

横波不能在外核中传播,表明外核的物质在高压和高温下呈液态或熔融状态。可能是地球磁场产生的主要原因。

课堂检测

读地球圈层结构示意图。完成5~7题。

5.古登堡面位于

A.①的下方 B.②的下方

C.③的下方 D.④的上方

6.下列有关地球圈层的叙述正确的是

A.水循环环节只存在于①圈层

B.②圈层的厚度陆地比海洋小

C.③圈层属于岩石圈的一部分

D.④圈层物质状态可能为液态

7.从火山口喷发出的岩浆一般来源于

A.①层 B.②层 C.③层 D.④层

①当地震发生时,陆地上的人们会有什么感觉

②如果是在海洋上的航行者会有什么感觉呢?

陆地上的人首先感受到上下颠簸,然后左右摇晃。

海洋上的人只能感受到上下颠簸。

因为纵波传播速度快,可在固、液、气三态物质中传播,而横波只能在固态中传播。

思 考

地球的外部圈层

通常把地壳表层以外的由大气、水体和生物组成的自然界,划分为大气圈、水圈和生物圈三个圈层,统称为地球的外部圈层。

岩石圈与大气圈、水圈、生物圈共同构成与人类关系最紧密的自然环境。

1.大气圈

包裹地球的气体层,由气体和悬浮物组成的复杂系统;

大气密度随高度的增加而减小。

水圈是由地球表层水体构成的连续但不规则的圈层,由液态水、固态水和气态水组成。

按存在的位置和状态:

2.水圈

海洋水、陆地水、大气水和生物水

地表水 地下水

生物圈占据大气圈的底部、水圈的全部以及岩石圈之上,是生物及其生存环境的总称。

3.生物圈

1. 阅读下列材料,完成相关任务。

2017 年 8 月 8 日 21 时 19 分,四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县发生里氏 7.0级地震。地震预警系统在地震波抵达甘肃陇南前 19 秒、抵达四川成都前 71 秒对外发布预警信息,预警信息以广播预警、电视弹窗、手机 App 报警、专用接收终端预警等形式发出。

地震预警是一个全自动的物联网。通过在主要地震区布设密集的地震预警监测仪,在地震发生时,利用地震波比电波传播速度慢的特点,在地震造成破坏前,通过手机、应急广播和专用接收终端等,提前几秒到几十秒为用户发出全自动秒级响应的预警警报。

(1)地震预警与地震预报属同一概念吗?为什么?

(2)讨论开展地震预警应用的重大意义。

(3)当地震发生时,不同的地方、不同的情况应采取不同的应对方法。收集相

关资料,与同学交流避震方法。

活动1

(一)地震

地震是怎么产生的,地震波是如何对地表造成破坏的?

震源深度

震中

等震线

震中距

震 源

将烈度相同的点连成封闭的曲线。

从观测点(如地震台)到震中的直线距离。

地震波是震源释放的能量波

地面出现的各种破坏现象,都是地震波冲击造成。

地震构造示意图

从震中到震源垂直距离。

地球内部岩石发生断裂引起震动位置

震源在地面的垂直投影,即地面正对震源的点。

地震的大小用震级表示。

释放能量越大,震级越高。

一次地震,只有一个震级。

5级以上造成破坏,7级以上破坏极大。

对地表和建筑物等破坏强弱的程度,用烈度表示。

一次地震,可以有多个烈度。

地震的量度指标

如同一个炸弹,其所含的炸药量相当于震级;炸弹爆炸后对不同地点的破坏程度有大有小,破坏程度相当于地震烈度。所以,震级、震源深度、震中距、以及房屋建筑的地基坚固程度、设计的好坏、抗震结构和施工质量等,都会影响到地震的破坏程度。

震级和烈度一样吗

震级与烈度的区别

震级和烈度一样吗

地震发生时,该怎么逃生尽量保证自己的安全?

你有没有听说过地震逃生黄金十二秒?

地震自救

破坏性地震从人感觉振动到建筑物被破坏平均只有12秒钟,在这短短的时间内你千万不要惊慌,应根据所处环境迅速作出保障安全的抉择。如果住的是平房,那么你可以迅速跑到门外。如果住的是楼房,千万不要跳楼,应立即切断电闸,关掉煤气,暂避到洗手间等跨度小的地方,或是牢固的桌子,床铺等下面,震后迅速撤离,以防强余震。

学校,商店,影剧院等人群聚集的场所如遇到地震,最忌慌乱,应立即躲在课桌,椅子或坚固物品下面,待地震过后再有序地撤离。教师等现场工作人员必须冷静地指挥人们就地避震,决不可带头乱跑。

如在街道上遇到地震,应用手护住头部,迅速远离楼房,到街心一带。如在郊外遇到地震,要注意远离山崖,陡坡,河岸及高压线等。正在行驶的汽车和火车要立即停车。

地震逃生

如被压在倒塌物下,不要随意搬动周围物品,防止引起更大的塌方,随后积极等待救援。

从地震发生到房屋倒塌,只有12秒左右的时间。造成不要惊慌失措,应迅速寻找安全地方躲避,不要贪恋财物。

地震逃生

不要长时间大声喊叫,保存体力,当附近有人通过时,立刻呼喊或有节奏地敲击物体发出声音,向外界求救。

不要轻易跳楼,尤其是高层建筑。自救逃生或等待救援还有生存的希望,贸然跳楼会对生命造成极大威胁。

地震逃生

尽量找到一些三角区域,震后想办法呼救,逃生。尽量保持体力,不要声嘶力竭的呐喊以防在搜救人员到来时无法呼救。

剧院等公共场馆内人数众多,由于互相拥挤、盲目冲撞造成的人员伤亡并不罕见。所以要听从指挥,跟随人流有秩序地快速撤离。不要逆向行进或俯身捡拾物品,这样会被人群挤倒踩伤,甚至丧命。

地震的危害

造成房屋倒塌,破坏道路、管道、通信等基础设施,导致人员伤亡和财产损失

震后危害

会诱发崩塌、滑坡、泥石流

会诱发火灾、海啸、有毒气体泄漏、疾病蔓延等灾害

破坏资源环境和生态系统,严重损害灾区人民的心理健康

地震波也不是有百害而无一利,根据预习,你知道地震波有什么作用吗?

纵波(P波) 横波(S波)

运动方式 (质点振动方向与传播方向)

不同点 速度

通过物质

产生影响

相同点 经过不同界面时,还会发生反射和折射现象 (二)地震波

阅读课本p25,图文,尝试完成下面表格

纵波(P波) 横波(S波)

运动方式 (质点振动方向与传播方向)

不同点 速度 较快 较慢

通过物质 固、液、气 固

产生影响 上下震动 左右摇晃

相同点 经过不同界面时,还会发生反射和折射现象(传播情况会发生变化) (二)地震波

地震的能量以波动的方式向外传播,形成地震波。

地震波的横波和纵波的性质不同,经过不同介质的界面时,速度会发生变化。科学家利用地震波的上述性质,通过对地震波的精确测量,“透视”了地球内部的结构。

科学家通过对地震波传播速度的研究,把地球内部划分为地壳、地幔和地核三个主要圈层。三层之间的两个界面依次称为莫霍面和古登堡面。

1、划分依据

对地震波传播速度的研究

二面:莫霍面、古登堡面 三层:地壳、地幔和地核

不连续面

地下深度

波速变化

39~41千米处(大陆 部分 )

莫霍界面

该面下,P、S波速都明显增加

古登堡界面

2900千米处

在这里,P波速忽然下降,S波完全消失

15

深

度

千

米

4000

3000

2000

5000

6000

1000

速度(千米/秒)

9

12

6

3

0

40

2900

( )

地核

地幔

莫霍面

古登堡面

纵 波

横 波

地壳

地心

地表

地壳的主要物质组成

大陆地壳与大洋地壳的区别

地壳的结构特点

氧、硅、铝、铁、钙、钠、钾、镁等

大陆地壳平均厚度约39-41km

大洋地壳平均厚度约5-10km

厚度不均,硅铝层的不连续分布

海拔越高,地壳越厚;海拔越低,地壳越薄

地壳

硅铝层

硅镁层

地幔

地幔能传播横波,具有固态特征,

主要由含铁、镁的硅酸盐类矿物组成,由上而下,铁、镁的含量逐渐增加。

地幔分为上地幔和下地幔。

软流层:

位于上地幔上部,

一般认为软流层是岩浆的主要发源地之一。

岩石圈

软流层:

岩浆的发源地

岩石圈:

地壳+软流层以上的

岩石部分

外核:呈液体或熔融状态,它们相对地壳流动,可能是地球磁场产生的主要原因.

内核:呈固态

地核

组成物质:可能是极高温度和高压状态下的铁和镍。

横波不能在外核中传播,表明外核的物质在高压和高温下呈液态或熔融状态。可能是地球磁场产生的主要原因。

课堂检测

读地球圈层结构示意图。完成5~7题。

5.古登堡面位于

A.①的下方 B.②的下方

C.③的下方 D.④的上方

6.下列有关地球圈层的叙述正确的是

A.水循环环节只存在于①圈层

B.②圈层的厚度陆地比海洋小

C.③圈层属于岩石圈的一部分

D.④圈层物质状态可能为液态

7.从火山口喷发出的岩浆一般来源于

A.①层 B.②层 C.③层 D.④层

①当地震发生时,陆地上的人们会有什么感觉

②如果是在海洋上的航行者会有什么感觉呢?

陆地上的人首先感受到上下颠簸,然后左右摇晃。

海洋上的人只能感受到上下颠簸。

因为纵波传播速度快,可在固、液、气三态物质中传播,而横波只能在固态中传播。

思 考

地球的外部圈层

通常把地壳表层以外的由大气、水体和生物组成的自然界,划分为大气圈、水圈和生物圈三个圈层,统称为地球的外部圈层。

岩石圈与大气圈、水圈、生物圈共同构成与人类关系最紧密的自然环境。

1.大气圈

包裹地球的气体层,由气体和悬浮物组成的复杂系统;

大气密度随高度的增加而减小。

水圈是由地球表层水体构成的连续但不规则的圈层,由液态水、固态水和气态水组成。

按存在的位置和状态:

2.水圈

海洋水、陆地水、大气水和生物水

地表水 地下水

生物圈占据大气圈的底部、水圈的全部以及岩石圈之上,是生物及其生存环境的总称。

3.生物圈

1. 阅读下列材料,完成相关任务。

2017 年 8 月 8 日 21 时 19 分,四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县发生里氏 7.0级地震。地震预警系统在地震波抵达甘肃陇南前 19 秒、抵达四川成都前 71 秒对外发布预警信息,预警信息以广播预警、电视弹窗、手机 App 报警、专用接收终端预警等形式发出。

地震预警是一个全自动的物联网。通过在主要地震区布设密集的地震预警监测仪,在地震发生时,利用地震波比电波传播速度慢的特点,在地震造成破坏前,通过手机、应急广播和专用接收终端等,提前几秒到几十秒为用户发出全自动秒级响应的预警警报。

(1)地震预警与地震预报属同一概念吗?为什么?

(2)讨论开展地震预警应用的重大意义。

(3)当地震发生时,不同的地方、不同的情况应采取不同的应对方法。收集相

关资料,与同学交流避震方法。

活动1