第5课 青铜器与甲骨文 导学案(含答案)

文档属性

| 名称 | 第5课 青铜器与甲骨文 导学案(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 106.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-12 12:34:44 | ||

图片预览

文档简介

第5课 青铜器与甲骨文

【学习目标】

1.识别夏、商、西周青铜制造业的基本史实和特点,知道著名的青铜器司母戊鼎和四羊方尊。

2.列举甲骨文的基本史实和影响,知道甲骨文的造字特点。

3.说出青铜工艺的成就,知道甲骨文是中国已知最早的汉字,明确中华文明源远流长、一脉相承的强大生命力,增强学生的民族自豪感和民族自信心。

◎重点:青铜器的功能和铸造工艺以及甲骨文。

【预习导学】

课堂导入

来到殷墟遗址,我们一定要去看看甲骨碑林。那里有30块石碑,是根据学者王宇信、杨升南两位先生精选的30片甲骨,按原片放大契刻而成的。其形状“如甲似骨”,排列错落有致,正面为甲骨文,背面有与其相对应的释文(汉字)。甲骨文是一种怎样的文字 商周时期的青铜工艺又有怎样的发展呢 通过设问激发学生的探究欲望,由此导入新课。

重点梳理

知识点一 青铜器的高超工艺

【教学设计】

教师活动 学生活动 结论 设计意图

教师可通过多媒体展示司母戊鼎、四羊方尊的图片,引导学生从功能、材料、铸造工艺、地位等方面进行归纳,进而体会青铜器的高超工艺 学生阅读教材,思考、回答问题,完善相关知识点 通过阅读和梳理教材,知道青铜器出现的时间、制作工艺、代表性器物、特点等 突出学生的主体作用,让学生学会提炼、归纳教材,学会观察图片,得出结论

(1)出现:我国在黄河流域的多个遗址出土了距今5000—4000年的铜器,如山西襄汾 遗址出土了铜容器残片,甘肃齐家文化遗址出土了铜镜。

(2)用途:饮食、 、军事。

(3)功能:由 发展到礼器,礼器的类型和数量反映了权力的大小和严格的 。

(4)工艺:当时的工匠已准确地掌握了铜、锡、铅的比例,在铸造技术上采用“ ”。

(5)代表:司母戊鼎和四羊方尊。司母戊鼎是迄今世界上出土的最重的青铜器。

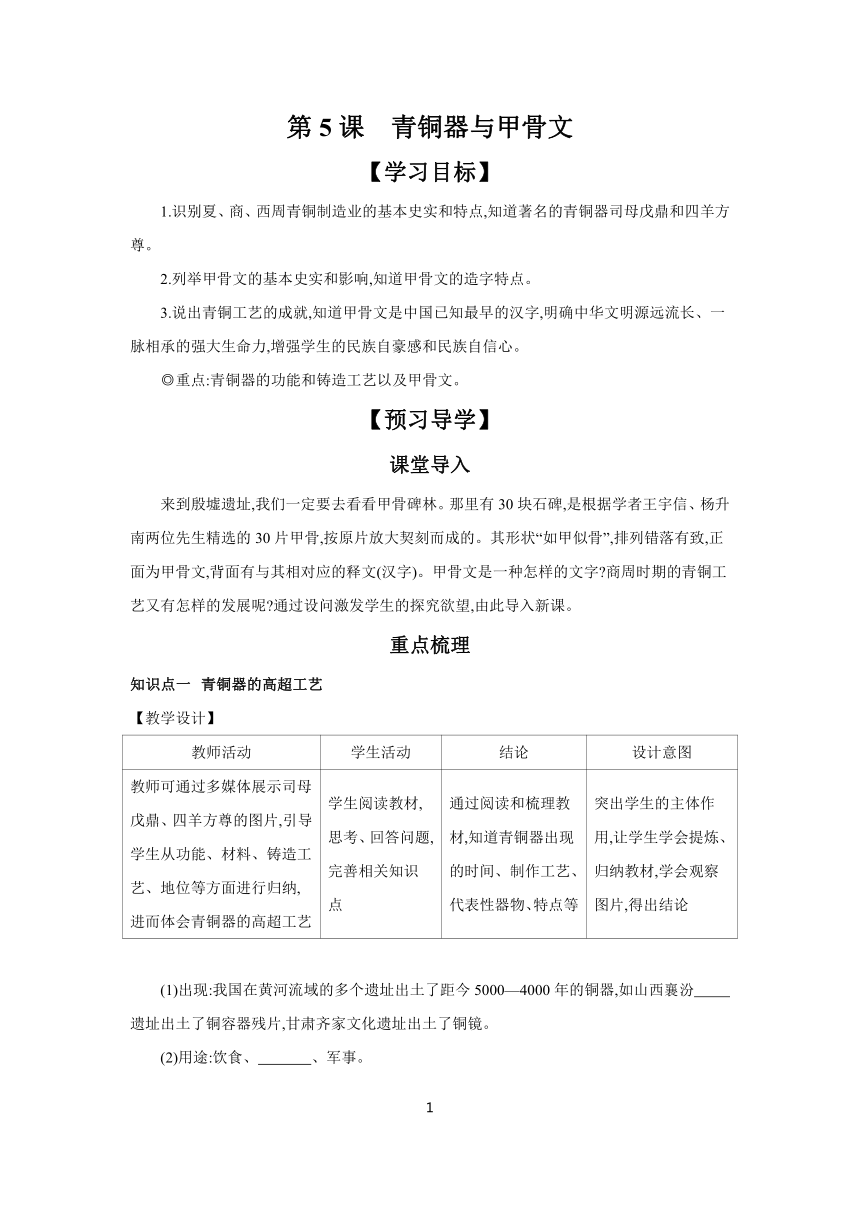

图示归纳

绘制示意图,掌握青铜器的发展。示意图如下:

图示归纳

绘制示意图,归纳中国古代生产工具的进步。示意图如下:

【答案】(1)陶寺

(2)祭祀

(3)食器 等级界限

(4)泥范铸造法

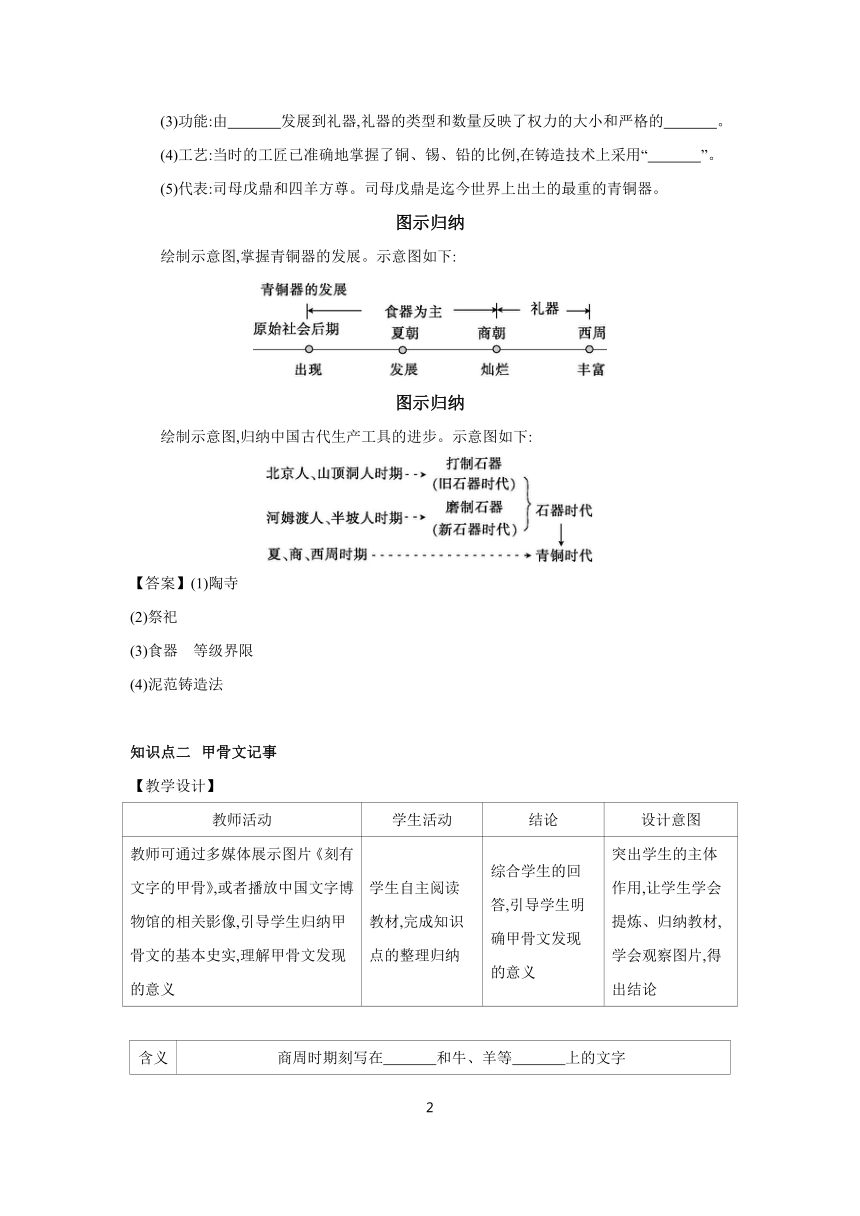

知识点二 甲骨文记事

【教学设计】

教师活动 学生活动 结论 设计意图

教师可通过多媒体展示图片《刻有文字的甲骨》,或者播放中国文字博物馆的相关影像,引导学生归纳甲骨文的基本史实,理解甲骨文发现的意义 学生自主阅读教材,完成知识点的整理归纳 综合学生的回答,引导学生明确甲骨文发现的意义 突出学生的主体作用,让学生学会提炼、归纳教材,学会观察图片,得出结论

含义 商周时期刻写在 和牛、羊等 上的文字

发现 1899年,清朝人 首次发现甲骨文

内容 涉及祭祀、战争、农牧业、官制、刑法、医药、天文历法等方面

地位 是中国已发现的古代文字中 、体系较为完整的文字,对中国文字的形成与发展有深远的影响。我国有文字可考的历史从 开始

【答案】龟甲 兽骨 王懿荣 年代最早 商朝

知识点三 甲骨文的造字特点

【教学设计】

教师活动 学生活动 结论 设计意图

引导学生观察教材第27页图片《甲骨文字形举例》,通过观察图片和梳理教材,引导学生观察、分析图片中的甲骨文分别使用了什么造字方法 学生阅读教材并结合图片,回答问题 知道史料的多种呈现方式,包括文献材料、图片、图表、实物、遗址、影像等,理解汉字和甲骨文的渊源 培养学生提炼、归纳和识图的能力

(1)造字方法: 、指事、会意、形声、假借等多种造字方法。

(2)特点:甲骨文已经具备了 的基本结构,很多字体至今仍在使用,是汉字形成与发展的重要阶段。

·易错易混·

甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,但不是世界上最古老的文字。

·知识拓展·

中国文字演变过程:甲骨文—金文—篆书—隶书—草书—楷书—行书。

【答案】(1)象形

(2)汉字

【合作探究】

任务驱动

中国是世界文明古国之一,考古学家对古代遗迹考察和古代遗物的研究成果斐然。

阅读下列材料,回答问题。

材料一 2022年的春晚上出现了一个“神秘嘉宾”——青铜大面具。

青铜大面具现藏于四川广汉三星堆博物馆,它宽131厘米,高71厘米,深66 厘米,重65.5千克,距今已有3000多年的历史,是目前三星堆出土的形制最为完整、体量最大的青铜面具。面具由四个部分分铸,然后再合铸而成,经考证这种铸造技术来源于黄河流域的中原地区。 青铜大面具

(1)依据材料一,概括青铜大面具的特点。

材料二 《琉璃河遗址保护规划(2020年—2035年)》提出,将以西周燕国早期遗存及其背景环境为主体,建设考古遗址公园。

①周武王之灭纣,封召公于北燕。 ——《史记·燕召公世家》 ②房山琉璃河西周燕都遗址1193号大墓,该墓葬于1986年首次被发掘,出土了以克壘、克盉为代表的众多文物。 ③克盉,酒器,器高27厘米、长25.7厘米、宽16厘米、口径14.4厘米,器身刻有43字铭文。 ④克盉内铭文的大意是,周王说:太保(指召公)……我非常满意你的供享,命克(召公的儿子)做燕地的君侯……

(2)将材料二中的史料进行分类。(填写序号,多选、少选、错选均不得分)

属于实物史料的是 。

属于文献史料的是 。

(3)二重证据法是把发掘的出土文物与文献的记载相互验证的一种历史研究方法。请你依据该方法用上述材料论证“琉璃河遗址是燕国受封地”。

材料三 近年来,不少考古发现吸引了大批“粉丝”,曾被视为“小众”“冷门”的考古日益走向大众,掀起热度。三星堆遗址新发现全程直播,引发众多网友关注;河南博物院推出的数字考古活动,吸引3000万人次“在线考古”;陕西省西安市白鹿原江村大墓被确定为汉文帝霸陵登上热搜……

对于考古热的出现,有下面一些认识:

A.线上直播等传播手段的创新成为公众走近考古的契机和窗口

B.全民都有了解中华文明起源和发展的强烈需求

C.考古结果体现中华文明的辉煌成就与悠久灿烂的历史文化

D.受相关小说及影视剧的影响,考古如同寻宝,可以带来惊喜并且快速致富

(4)根据材料,以上认识正确的是 (填写字母)。通过历史课的学习,你认为考古还有哪些意义

【答案】(1)历史悠久;工艺精湛;铸造技术来源于黄河流域的中原地区。

(2)②③。①④。

(3)克盉内铭文可以印证封召公于北燕。

(4)A。了解过去,丰富历史记忆,考古可以让一个民族的历史变得更加透明,通过历史对现实和社会以后的发展都会有很好的启迪意义。(合理即可)

归纳总结

夏、商、西周时期是中国早期国家产生和发展的重要阶段,创造了灿烂的文明。青铜器和甲骨文反映了当时高度发达的文明,有助于我们认识源远流长的中华民族文明。回顾历史,让我们为自己的民族自豪吧!

2

【学习目标】

1.识别夏、商、西周青铜制造业的基本史实和特点,知道著名的青铜器司母戊鼎和四羊方尊。

2.列举甲骨文的基本史实和影响,知道甲骨文的造字特点。

3.说出青铜工艺的成就,知道甲骨文是中国已知最早的汉字,明确中华文明源远流长、一脉相承的强大生命力,增强学生的民族自豪感和民族自信心。

◎重点:青铜器的功能和铸造工艺以及甲骨文。

【预习导学】

课堂导入

来到殷墟遗址,我们一定要去看看甲骨碑林。那里有30块石碑,是根据学者王宇信、杨升南两位先生精选的30片甲骨,按原片放大契刻而成的。其形状“如甲似骨”,排列错落有致,正面为甲骨文,背面有与其相对应的释文(汉字)。甲骨文是一种怎样的文字 商周时期的青铜工艺又有怎样的发展呢 通过设问激发学生的探究欲望,由此导入新课。

重点梳理

知识点一 青铜器的高超工艺

【教学设计】

教师活动 学生活动 结论 设计意图

教师可通过多媒体展示司母戊鼎、四羊方尊的图片,引导学生从功能、材料、铸造工艺、地位等方面进行归纳,进而体会青铜器的高超工艺 学生阅读教材,思考、回答问题,完善相关知识点 通过阅读和梳理教材,知道青铜器出现的时间、制作工艺、代表性器物、特点等 突出学生的主体作用,让学生学会提炼、归纳教材,学会观察图片,得出结论

(1)出现:我国在黄河流域的多个遗址出土了距今5000—4000年的铜器,如山西襄汾 遗址出土了铜容器残片,甘肃齐家文化遗址出土了铜镜。

(2)用途:饮食、 、军事。

(3)功能:由 发展到礼器,礼器的类型和数量反映了权力的大小和严格的 。

(4)工艺:当时的工匠已准确地掌握了铜、锡、铅的比例,在铸造技术上采用“ ”。

(5)代表:司母戊鼎和四羊方尊。司母戊鼎是迄今世界上出土的最重的青铜器。

图示归纳

绘制示意图,掌握青铜器的发展。示意图如下:

图示归纳

绘制示意图,归纳中国古代生产工具的进步。示意图如下:

【答案】(1)陶寺

(2)祭祀

(3)食器 等级界限

(4)泥范铸造法

知识点二 甲骨文记事

【教学设计】

教师活动 学生活动 结论 设计意图

教师可通过多媒体展示图片《刻有文字的甲骨》,或者播放中国文字博物馆的相关影像,引导学生归纳甲骨文的基本史实,理解甲骨文发现的意义 学生自主阅读教材,完成知识点的整理归纳 综合学生的回答,引导学生明确甲骨文发现的意义 突出学生的主体作用,让学生学会提炼、归纳教材,学会观察图片,得出结论

含义 商周时期刻写在 和牛、羊等 上的文字

发现 1899年,清朝人 首次发现甲骨文

内容 涉及祭祀、战争、农牧业、官制、刑法、医药、天文历法等方面

地位 是中国已发现的古代文字中 、体系较为完整的文字,对中国文字的形成与发展有深远的影响。我国有文字可考的历史从 开始

【答案】龟甲 兽骨 王懿荣 年代最早 商朝

知识点三 甲骨文的造字特点

【教学设计】

教师活动 学生活动 结论 设计意图

引导学生观察教材第27页图片《甲骨文字形举例》,通过观察图片和梳理教材,引导学生观察、分析图片中的甲骨文分别使用了什么造字方法 学生阅读教材并结合图片,回答问题 知道史料的多种呈现方式,包括文献材料、图片、图表、实物、遗址、影像等,理解汉字和甲骨文的渊源 培养学生提炼、归纳和识图的能力

(1)造字方法: 、指事、会意、形声、假借等多种造字方法。

(2)特点:甲骨文已经具备了 的基本结构,很多字体至今仍在使用,是汉字形成与发展的重要阶段。

·易错易混·

甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,但不是世界上最古老的文字。

·知识拓展·

中国文字演变过程:甲骨文—金文—篆书—隶书—草书—楷书—行书。

【答案】(1)象形

(2)汉字

【合作探究】

任务驱动

中国是世界文明古国之一,考古学家对古代遗迹考察和古代遗物的研究成果斐然。

阅读下列材料,回答问题。

材料一 2022年的春晚上出现了一个“神秘嘉宾”——青铜大面具。

青铜大面具现藏于四川广汉三星堆博物馆,它宽131厘米,高71厘米,深66 厘米,重65.5千克,距今已有3000多年的历史,是目前三星堆出土的形制最为完整、体量最大的青铜面具。面具由四个部分分铸,然后再合铸而成,经考证这种铸造技术来源于黄河流域的中原地区。 青铜大面具

(1)依据材料一,概括青铜大面具的特点。

材料二 《琉璃河遗址保护规划(2020年—2035年)》提出,将以西周燕国早期遗存及其背景环境为主体,建设考古遗址公园。

①周武王之灭纣,封召公于北燕。 ——《史记·燕召公世家》 ②房山琉璃河西周燕都遗址1193号大墓,该墓葬于1986年首次被发掘,出土了以克壘、克盉为代表的众多文物。 ③克盉,酒器,器高27厘米、长25.7厘米、宽16厘米、口径14.4厘米,器身刻有43字铭文。 ④克盉内铭文的大意是,周王说:太保(指召公)……我非常满意你的供享,命克(召公的儿子)做燕地的君侯……

(2)将材料二中的史料进行分类。(填写序号,多选、少选、错选均不得分)

属于实物史料的是 。

属于文献史料的是 。

(3)二重证据法是把发掘的出土文物与文献的记载相互验证的一种历史研究方法。请你依据该方法用上述材料论证“琉璃河遗址是燕国受封地”。

材料三 近年来,不少考古发现吸引了大批“粉丝”,曾被视为“小众”“冷门”的考古日益走向大众,掀起热度。三星堆遗址新发现全程直播,引发众多网友关注;河南博物院推出的数字考古活动,吸引3000万人次“在线考古”;陕西省西安市白鹿原江村大墓被确定为汉文帝霸陵登上热搜……

对于考古热的出现,有下面一些认识:

A.线上直播等传播手段的创新成为公众走近考古的契机和窗口

B.全民都有了解中华文明起源和发展的强烈需求

C.考古结果体现中华文明的辉煌成就与悠久灿烂的历史文化

D.受相关小说及影视剧的影响,考古如同寻宝,可以带来惊喜并且快速致富

(4)根据材料,以上认识正确的是 (填写字母)。通过历史课的学习,你认为考古还有哪些意义

【答案】(1)历史悠久;工艺精湛;铸造技术来源于黄河流域的中原地区。

(2)②③。①④。

(3)克盉内铭文可以印证封召公于北燕。

(4)A。了解过去,丰富历史记忆,考古可以让一个民族的历史变得更加透明,通过历史对现实和社会以后的发展都会有很好的启迪意义。(合理即可)

归纳总结

夏、商、西周时期是中国早期国家产生和发展的重要阶段,创造了灿烂的文明。青铜器和甲骨文反映了当时高度发达的文明,有助于我们认识源远流长的中华民族文明。回顾历史,让我们为自己的民族自豪吧!

2

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史