第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁 导学案(含答案)

文档属性

| 名称 | 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁 导学案(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 124.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

【学习目标】

1.了解西晋的建立,统一全国及八王之乱的基本史实。了解北方游牧民族内迁的情况和西晋灭亡后北方的统治。

2.了解西晋的统治危机,分析八王之乱的原因及影响。

3.认识历史上各族人民在进一步交往中,加深了解,共同书写中华民族的历史。

◎重点:八王之乱;西晋衰亡的原因。

【预习导学】

课堂导入

西晋结束三国分裂局面,统一了全国,但西晋的统治却很短暂,这是为什么 魏晋时期,除汉族外,还有匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等民族活跃在历史舞台上,他们从何而来 又做了些什么 今天,我们就来学习西晋的短暂统一和北方各族的内迁。

重点梳理

知识点一 西晋的建立

【教学设计】

教师活动 学生活动 结论 设计意图

多媒体出示图片:《三国尽归司马氏》《大臣石崇与国舅王恺斗富》。引导学生从“建立”“统治”两方面来掌握西晋政权的统治 小组讨论,代表发言,组内成员补充,场外发言,教师总结 社会层面:奢靡之风盛行,腐败严重 统治者层面:只顾贪图享乐,怠于政务 制度层面:诸侯得益于分封,势力膨胀 学生在积极思考过程中,运用自身知识储备;学生交流过程中,交汇融合不同的思想,产生新的想法。另一方面,在教师引导下,学生学会从几个大类进行层层分解

(1)背景:263年,魏灭蜀。司马懿逐渐控制了魏国的军政大权。司马懿死后,他的两个儿子相继专权,魏国皇帝形同傀儡。

(2)建立:266年, 自立为帝,改国号为晋,以洛阳为都,史称西晋。司马炎就是晋武帝。

(3)统一:280年, 灭吴,统一了全国。

(4)统治:①当时的很多大贵族、大地主在治国方略上缺乏雄才大略,而是处处维护自己家族的权势。②在生活上以豪华奢侈为荣,追求享乐。

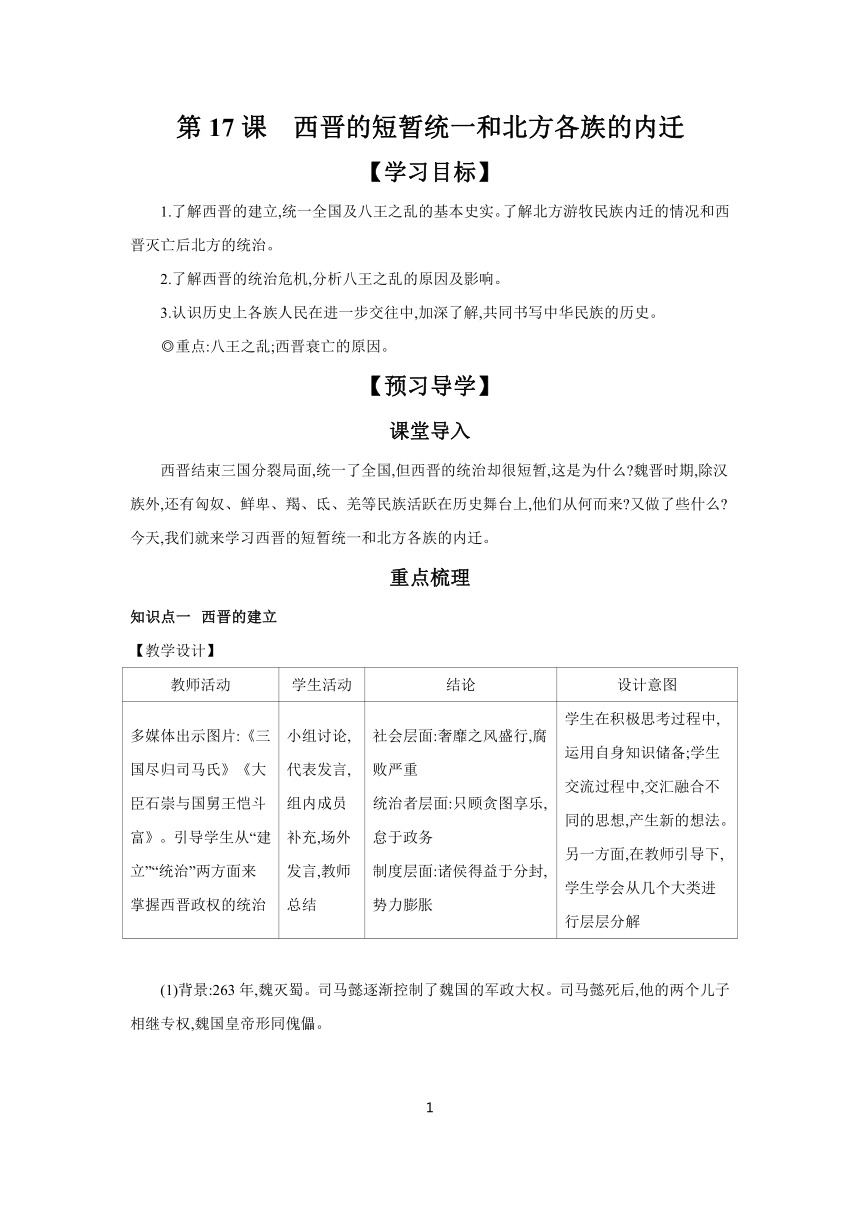

·识记技巧·

绘制图示记忆从三国鼎立到西晋统一的过程。图示如下:

【答案】(2)司马炎

(3)西晋

知识点二 八王之乱

【教学设计】

教师活动 学生活动 结论 设计意图

引导学生从“制”“帝”“民”三方面归纳八王之乱的原因,即分封诸王使宗室势力强大、晋惠帝昏庸、西晋的残酷剥削导致内迁各族反抗 出示材料: 材料一 《晋书》记载:“帝既备兹冠礼,而四海未一,五胡叛逆,豺狼当路,费役日兴,百姓困苦。” 材料二 自兵兴六十余日,战斗死者近十万人。通过以上材料分析八王之乱的影响有哪些 阅读教材,根据教师给出的思路思考答案 小组讨论,得出结论 西晋实行分封诸王;晋惠帝是一个不知民情,昏庸无度的人;西晋残酷剥削少数民族 八王之乱对社会造成巨大灾害,人民饱受痛苦;西晋从此衰落;形成我国古代历史上第一次大规模的人口迁徒高潮 中原是民族交融的主体要素,学生要从历史本源出发,寻找民族交融的路径

(1)背景:①晋武帝大封同姓诸王,宗室诸王势力日益强大;②西晋统治者残酷剥削内迁各族人民,激起内迁各族人民的强烈反抗;③ 昏庸无能。

(2)目的:争夺中央政权。

(3)概况:主要在 一带展开,历时十几年。

(4)影响:①对社会造成巨大灾害,人民饱受痛苦,西晋从此衰落;②中原人口大量死亡,幸存者纷纷逃离,其中逃往南方的即数以十万计,形成我国古代历史上第一次大规模的 高潮。

归纳总结

西晋之前实行分封制的王朝有西周、东周和汉朝。因分封导致的社会动荡有春秋战国时期的战争、七国之乱和八王之乱。

【答案】(1)③晋惠帝

(3)洛阳

(4)人口迁徙

知识点三 北方游牧民族的内迁

【教学设计】

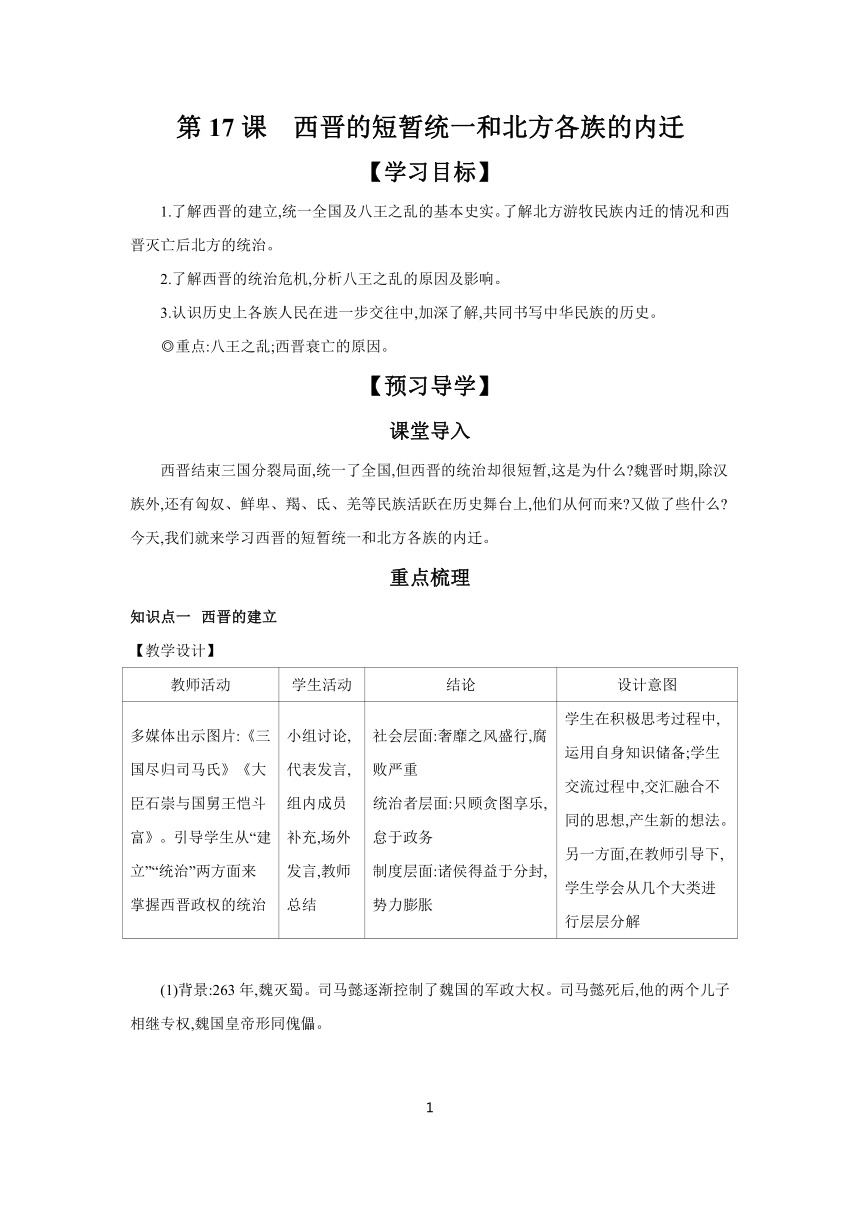

教师活动 学生活动 结论 设计意图

多媒体出示图示 引导学生说出内迁民族的名称及其内迁方向,并结合教材,从游牧民族和农耕民族的生活方式、文化现状等方面分析北方游牧民族内迁的影响,使学生掌握“论从史出”的学习方法 阅读教材,对比分析 少数民族内迁,汉族与少数民族相互学习,促进了民族交融,有利于各民族间经济文化的交流与发展;苻坚任用王猛为相,进行改革,前秦境内胡汉之间的对立和矛盾有所缓和 让学生感受到民族交融不仅是历史环境造就的,也是时代的发展趋势

(1)时间:东汉、魏、晋时期,我国北方的游牧民族不断内迁。

(2)概况:①原来生活在西北的氐族和羌族,由西向东迁入 。②分布在蒙古草原上的匈奴族和羯族,由北向南迁到山西一带。③ 族有一部分迁到辽宁,有一部分迁到陕西及河套地区。

(3)政权更迭

①十六国:西晋灭亡后,从4世纪初到5世纪前期,北方各族统治者先后建立了许多政权,历史上把北方主要的15个政权,连同西南的成汉,总称为“ ”。

②前秦

统一 4世纪后期,氐族 建立前秦,并统一了黄河流域

统治 苻坚任用汉人 为丞相,锐意改革,整顿吏治,厉行法治,加强集权,招抚流民,减赋禁奢,还大力兴办学校,提倡儒学

影响 前秦境内胡汉之间的对立和矛盾有所缓和

·知识拓展·

1.魏晋南北朝时期政权更替示意图

2.少数民族认为自己与汉族同祖同宗说明:不论是汉族还是少数民族,都是中华民族的一部分;为了证明其统治地位的正统性与合法性,便于加强对中原地区的有效统治。

【答案】(2)①陕西关中 ③鲜卑

(3)①十六国

②苻氏 王猛

【合作探究】

任务驱动 文明交流互鉴是推动人类文明进步的重要动力。

·导学建议·

游学活动是学校开展社会实践的方式之一。限于条件,可以通过呈现史料、创设情境、模拟参观历史遗迹等方式,强化学生对文明交流相关基础知识的掌握,让学生做到活学活用。

【呈现史料】

史料一 丝绸之路以商队运输形式从中国到古罗马,连接了欧亚大陆的两端,丝绸之路流通着大量的、品种多样的手工业品和农产品。商人、传教士和其他一些旅行者,也带着他们的信仰、价值观念和宗教信念来到远方。

—— 《新全球史:文明的传承与交流

(公元1000年之前)》

史料二 《晋书》记载:“昔中原丧乱,流寓江左(江左:指长江下游南岸地区),庶有旋反之期,故许其挟注本郡。”东晋政府允许侨人(侨人:指寓居南方的北来人口)登记户籍,注明本人的原籍,并给予免除赋之优待。

—— 白寿彝《中国通史》

(1)根据史料一并结合所学知识,列举丝绸之路上曾流通的“手工业品和农产品”及“信仰、价值观念和宗教信念”(各举一例),并概括丝绸之路开辟的意义。

(2)根据史料二,指出南方统治者面对大规模人口迁移所采取的政策及其影响。

【模拟参观】

以下是魏晋墓壁砖画。

(3)根据模拟参观的魏晋墓壁砖画,说出北方人民的生产方式发生了怎样的变化。这些变化体现了怎样的历史趋势

(4)综合以上探究,谈谈你的启示和感悟。

【答案】(1)丝绸、漆器、核桃、葡萄、苜蓿等。(举出一例即可)佛教。意义:是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。

(2)政策:东晋政府允许侨人登记户籍;免除其赋役。影响:有利于社会安定,促进了江南地区的开发。

(3)变化:从游牧文明(生活)到农耕文明(生活)。历史趋势:民族交融。

(4)交流带来繁荣;经济文化的交流促进了社会的进步和发展;坚持对外开放,加强与世界各国的交流与贸易;民族交融对中华民族的发展具有重要意义;要广泛交流,向先进的文明学习;要互相借鉴,开放包容,不能故步自封。(答出一点即可)

归纳总结

西晋是个短命的王朝,仅存在了50年。长期的战乱导致北方游牧民族内迁,内迁民族在北方建立了多个政权,中国历史进入了十六国时期。西晋十六国的更替让我们认识到民族团结才有利于国家的稳定,反之,国家动荡不安,人民颠沛流离。

2

【学习目标】

1.了解西晋的建立,统一全国及八王之乱的基本史实。了解北方游牧民族内迁的情况和西晋灭亡后北方的统治。

2.了解西晋的统治危机,分析八王之乱的原因及影响。

3.认识历史上各族人民在进一步交往中,加深了解,共同书写中华民族的历史。

◎重点:八王之乱;西晋衰亡的原因。

【预习导学】

课堂导入

西晋结束三国分裂局面,统一了全国,但西晋的统治却很短暂,这是为什么 魏晋时期,除汉族外,还有匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等民族活跃在历史舞台上,他们从何而来 又做了些什么 今天,我们就来学习西晋的短暂统一和北方各族的内迁。

重点梳理

知识点一 西晋的建立

【教学设计】

教师活动 学生活动 结论 设计意图

多媒体出示图片:《三国尽归司马氏》《大臣石崇与国舅王恺斗富》。引导学生从“建立”“统治”两方面来掌握西晋政权的统治 小组讨论,代表发言,组内成员补充,场外发言,教师总结 社会层面:奢靡之风盛行,腐败严重 统治者层面:只顾贪图享乐,怠于政务 制度层面:诸侯得益于分封,势力膨胀 学生在积极思考过程中,运用自身知识储备;学生交流过程中,交汇融合不同的思想,产生新的想法。另一方面,在教师引导下,学生学会从几个大类进行层层分解

(1)背景:263年,魏灭蜀。司马懿逐渐控制了魏国的军政大权。司马懿死后,他的两个儿子相继专权,魏国皇帝形同傀儡。

(2)建立:266年, 自立为帝,改国号为晋,以洛阳为都,史称西晋。司马炎就是晋武帝。

(3)统一:280年, 灭吴,统一了全国。

(4)统治:①当时的很多大贵族、大地主在治国方略上缺乏雄才大略,而是处处维护自己家族的权势。②在生活上以豪华奢侈为荣,追求享乐。

·识记技巧·

绘制图示记忆从三国鼎立到西晋统一的过程。图示如下:

【答案】(2)司马炎

(3)西晋

知识点二 八王之乱

【教学设计】

教师活动 学生活动 结论 设计意图

引导学生从“制”“帝”“民”三方面归纳八王之乱的原因,即分封诸王使宗室势力强大、晋惠帝昏庸、西晋的残酷剥削导致内迁各族反抗 出示材料: 材料一 《晋书》记载:“帝既备兹冠礼,而四海未一,五胡叛逆,豺狼当路,费役日兴,百姓困苦。” 材料二 自兵兴六十余日,战斗死者近十万人。通过以上材料分析八王之乱的影响有哪些 阅读教材,根据教师给出的思路思考答案 小组讨论,得出结论 西晋实行分封诸王;晋惠帝是一个不知民情,昏庸无度的人;西晋残酷剥削少数民族 八王之乱对社会造成巨大灾害,人民饱受痛苦;西晋从此衰落;形成我国古代历史上第一次大规模的人口迁徒高潮 中原是民族交融的主体要素,学生要从历史本源出发,寻找民族交融的路径

(1)背景:①晋武帝大封同姓诸王,宗室诸王势力日益强大;②西晋统治者残酷剥削内迁各族人民,激起内迁各族人民的强烈反抗;③ 昏庸无能。

(2)目的:争夺中央政权。

(3)概况:主要在 一带展开,历时十几年。

(4)影响:①对社会造成巨大灾害,人民饱受痛苦,西晋从此衰落;②中原人口大量死亡,幸存者纷纷逃离,其中逃往南方的即数以十万计,形成我国古代历史上第一次大规模的 高潮。

归纳总结

西晋之前实行分封制的王朝有西周、东周和汉朝。因分封导致的社会动荡有春秋战国时期的战争、七国之乱和八王之乱。

【答案】(1)③晋惠帝

(3)洛阳

(4)人口迁徙

知识点三 北方游牧民族的内迁

【教学设计】

教师活动 学生活动 结论 设计意图

多媒体出示图示 引导学生说出内迁民族的名称及其内迁方向,并结合教材,从游牧民族和农耕民族的生活方式、文化现状等方面分析北方游牧民族内迁的影响,使学生掌握“论从史出”的学习方法 阅读教材,对比分析 少数民族内迁,汉族与少数民族相互学习,促进了民族交融,有利于各民族间经济文化的交流与发展;苻坚任用王猛为相,进行改革,前秦境内胡汉之间的对立和矛盾有所缓和 让学生感受到民族交融不仅是历史环境造就的,也是时代的发展趋势

(1)时间:东汉、魏、晋时期,我国北方的游牧民族不断内迁。

(2)概况:①原来生活在西北的氐族和羌族,由西向东迁入 。②分布在蒙古草原上的匈奴族和羯族,由北向南迁到山西一带。③ 族有一部分迁到辽宁,有一部分迁到陕西及河套地区。

(3)政权更迭

①十六国:西晋灭亡后,从4世纪初到5世纪前期,北方各族统治者先后建立了许多政权,历史上把北方主要的15个政权,连同西南的成汉,总称为“ ”。

②前秦

统一 4世纪后期,氐族 建立前秦,并统一了黄河流域

统治 苻坚任用汉人 为丞相,锐意改革,整顿吏治,厉行法治,加强集权,招抚流民,减赋禁奢,还大力兴办学校,提倡儒学

影响 前秦境内胡汉之间的对立和矛盾有所缓和

·知识拓展·

1.魏晋南北朝时期政权更替示意图

2.少数民族认为自己与汉族同祖同宗说明:不论是汉族还是少数民族,都是中华民族的一部分;为了证明其统治地位的正统性与合法性,便于加强对中原地区的有效统治。

【答案】(2)①陕西关中 ③鲜卑

(3)①十六国

②苻氏 王猛

【合作探究】

任务驱动 文明交流互鉴是推动人类文明进步的重要动力。

·导学建议·

游学活动是学校开展社会实践的方式之一。限于条件,可以通过呈现史料、创设情境、模拟参观历史遗迹等方式,强化学生对文明交流相关基础知识的掌握,让学生做到活学活用。

【呈现史料】

史料一 丝绸之路以商队运输形式从中国到古罗马,连接了欧亚大陆的两端,丝绸之路流通着大量的、品种多样的手工业品和农产品。商人、传教士和其他一些旅行者,也带着他们的信仰、价值观念和宗教信念来到远方。

—— 《新全球史:文明的传承与交流

(公元1000年之前)》

史料二 《晋书》记载:“昔中原丧乱,流寓江左(江左:指长江下游南岸地区),庶有旋反之期,故许其挟注本郡。”东晋政府允许侨人(侨人:指寓居南方的北来人口)登记户籍,注明本人的原籍,并给予免除赋之优待。

—— 白寿彝《中国通史》

(1)根据史料一并结合所学知识,列举丝绸之路上曾流通的“手工业品和农产品”及“信仰、价值观念和宗教信念”(各举一例),并概括丝绸之路开辟的意义。

(2)根据史料二,指出南方统治者面对大规模人口迁移所采取的政策及其影响。

【模拟参观】

以下是魏晋墓壁砖画。

(3)根据模拟参观的魏晋墓壁砖画,说出北方人民的生产方式发生了怎样的变化。这些变化体现了怎样的历史趋势

(4)综合以上探究,谈谈你的启示和感悟。

【答案】(1)丝绸、漆器、核桃、葡萄、苜蓿等。(举出一例即可)佛教。意义:是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。

(2)政策:东晋政府允许侨人登记户籍;免除其赋役。影响:有利于社会安定,促进了江南地区的开发。

(3)变化:从游牧文明(生活)到农耕文明(生活)。历史趋势:民族交融。

(4)交流带来繁荣;经济文化的交流促进了社会的进步和发展;坚持对外开放,加强与世界各国的交流与贸易;民族交融对中华民族的发展具有重要意义;要广泛交流,向先进的文明学习;要互相借鉴,开放包容,不能故步自封。(答出一点即可)

归纳总结

西晋是个短命的王朝,仅存在了50年。长期的战乱导致北方游牧民族内迁,内迁民族在北方建立了多个政权,中国历史进入了十六国时期。西晋十六国的更替让我们认识到民族团结才有利于国家的稳定,反之,国家动荡不安,人民颠沛流离。

2

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史