21《杨氏之子》第一课时 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 21《杨氏之子》第一课时 教学设计(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 32.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-03-12 19:37:47 | ||

图片预览

文档简介

单元 第8单元 课型 精读课文 课时 第1课时 主备人

课题 《杨氏之子》

目标 确定 依据 课标依据 《语文课程标准》指出:阅读是学生的个性化行为,自读自悟是阅读的基础。教师切忌用自己的分析来代替学生的阅读实践。遵循这一理念,我充分利用本课内容的趣味性,激发学生的学习兴趣,引导学生在自主、合作、探究中读懂重点句、段、理解课文内容,体会作者表达的思想感情。

教材分析 《杨氏之子》选自《世说新语》,是小学语文五年级下册的一篇文言文。该课文刻画了一个机智聪颖的九岁男孩形象,通过他与客人的巧妙对话,展示了古代儿童的聪慧与机敏。从教材编排的角度来看,《杨氏之子》的选取旨在让学生初步感受文言文的语言特点,了解古代文化的魅力。文章篇幅短小精悍,语言精炼而富有表现力,适合学生初步学习。同时,课文中的对话形式也易于激发学生的兴趣,使他们能够积极参与课堂讨论,深入理解文章内涵。

学情分析 五年级的学生已具备了一定的阅读能力和学习经验,但文言文对他们来说仍是全新的领域。学生在学习《杨氏之子》时,可能会因为文言文的特殊句式、词汇和语法而感到陌生和困惑。此外,由于古代文化背景和现代生活环境的差异,学生可能难以深入理解文章中的文化内涵和情感表达。因此,在教学过程中,教师需要充分考虑到学生的实际情况和认知水平,采用多种教学方法和手段来激发学生的学习兴趣和积极性。例如,可以通过讲解背景知识、展示相关图片或视频等方式,帮助学生更好地了解古代文化和生活环境;同时,也可以通过引导学生朗读、背诵、讨论等方式,帮助他们逐步掌握文言文的阅读和理解能力。

学习目标 评价任务

1.认识本课生字,会写本课生字。 ★★

2.学生能够正确、流利地朗读课文。 ★★★

3.初步掌握文言文的朗读技巧。通过朗读、背诵等形式的练习,总结学习文言文的方法。 ★★★★★

核心知识 核心能力

重点:学生能够正确、流利地朗读课文。

难点:初步掌握文言文的朗读技巧。通过朗读、背诵等形式的练习,总结学习文言文的方法。

核心问题 通过朗读、背诵等形式的练习,总结学习文言文的方法。

微能力点 A5“技术支持的课堂导入”、A2“数字教育资源获取与评价”

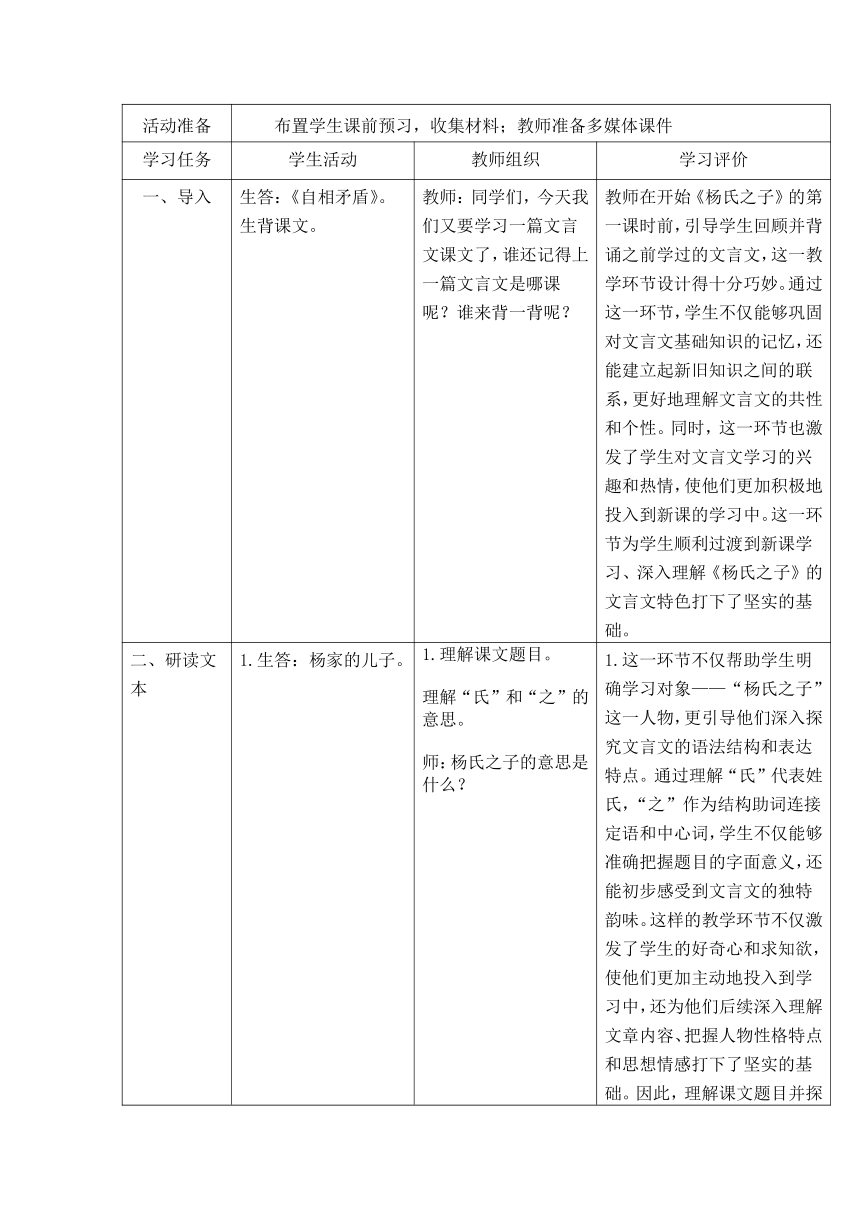

活动准备 布置学生课前预习,收集材料;教师准备多媒体课件

学习任务 学生活动 教师组织 学习评价

一、导入 生答:《自相矛盾》。 生背课文。 教师:同学们,今天我们又要学习一篇文言文课文了,谁还记得上一篇文言文是哪课呢?谁来背一背呢? 教师在开始《杨氏之子》的第一课时前,引导学生回顾并背诵之前学过的文言文,这一教学环节设计得十分巧妙。通过这一环节,学生不仅能够巩固对文言文基础知识的记忆,还能建立起新旧知识之间的联系,更好地理解文言文的共性和个性。同时,这一环节也激发了学生对文言文学习的兴趣和热情,使他们更加积极地投入到新课的学习中。这一环节为学生顺利过渡到新课学习、深入理解《杨氏之子》的文言文特色打下了坚实的基础。

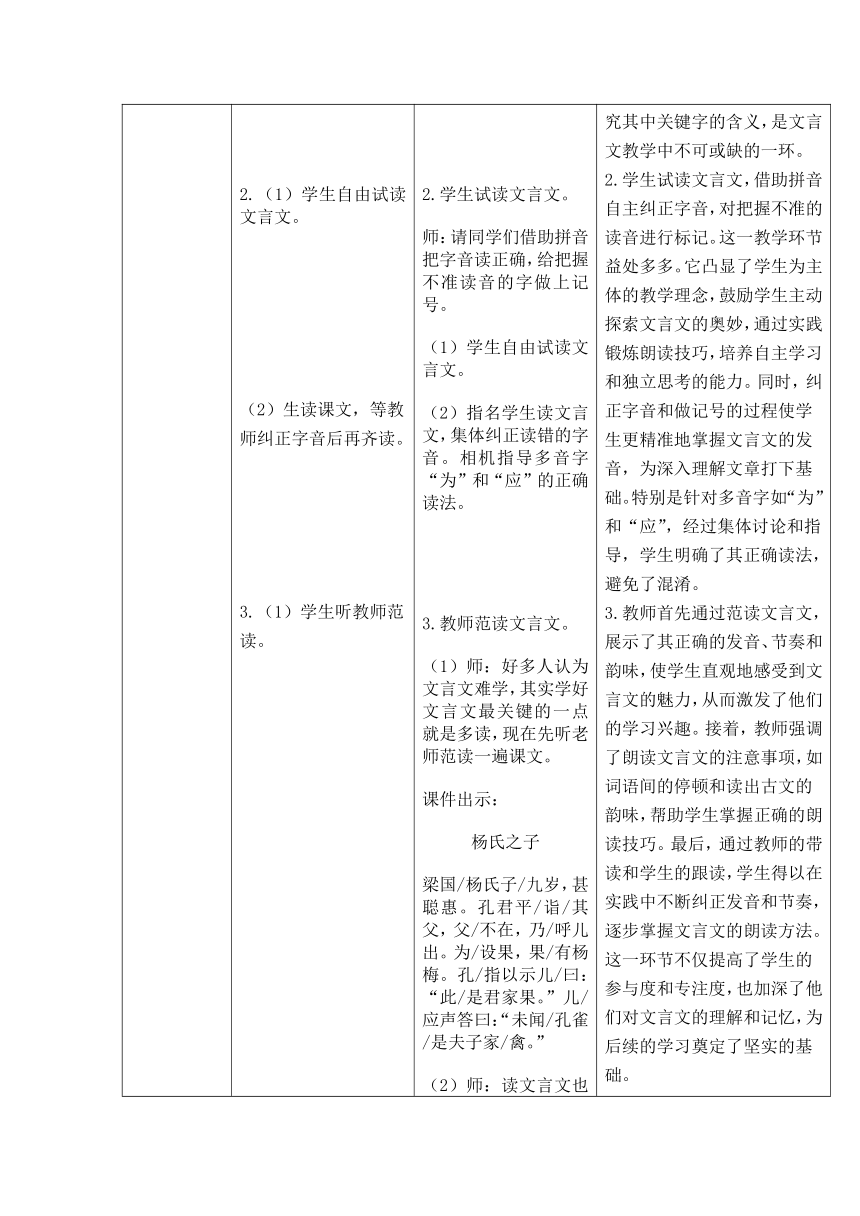

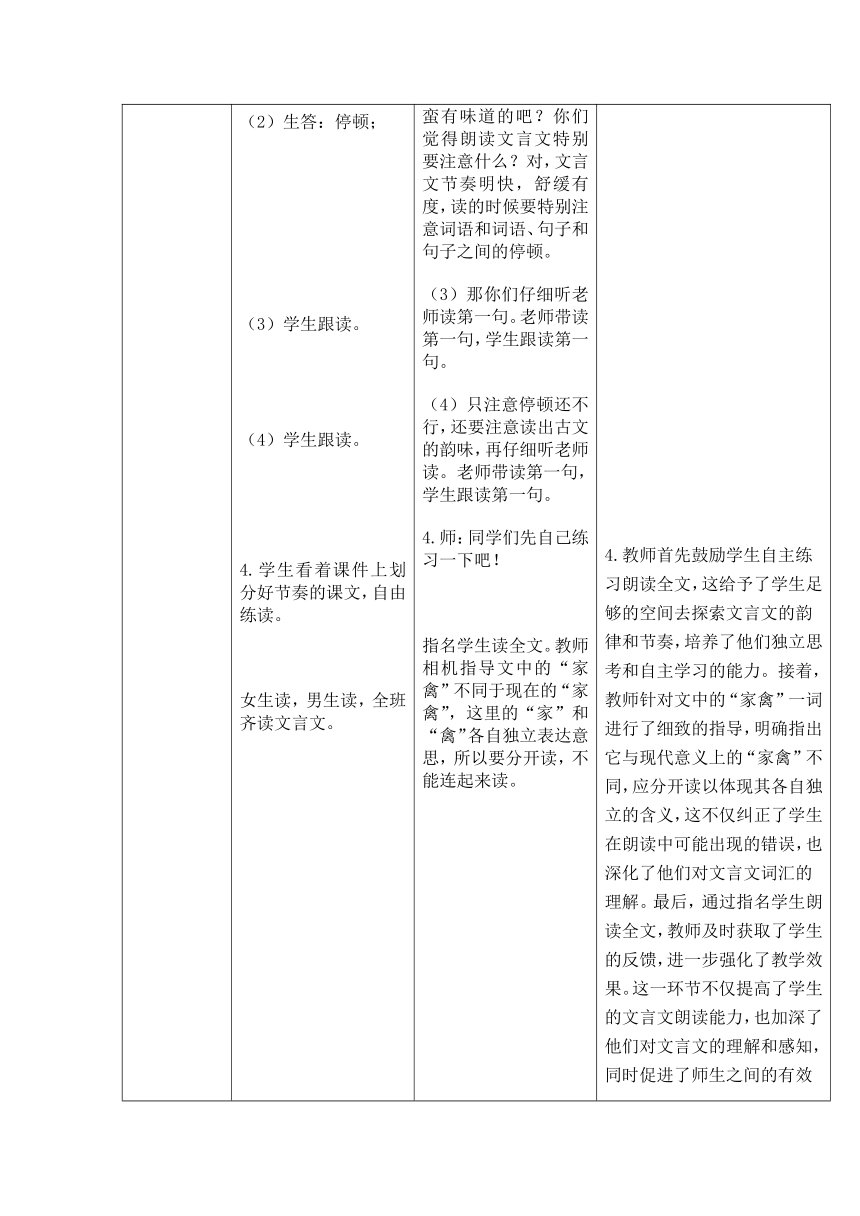

二、研读文本 1.生答:杨家的儿子。 2.(1)学生自由试读文言文。 (2)生读课文,等教师纠正字音后再齐读。 3.(1)学生听教师范读。 (2)生答:停顿; (3)学生跟读。 学生跟读。 4.学生看着课件上划分好节奏的课文,自由练读。 女生读,男生读,全班齐读文言文。 5.生读词语,等教师纠正字音后再齐读。 学生观察老师范写,学生再进行练写。 6.学生自由朗读课文并寻找答案。 生答:根据注释、插图,联系上下文,理解每一句话的意思。 学生自学,理解课文的意思。 9.全班交流反馈,学生自由交流。 全班有感情地读课文。 1.理解课文题目。 理解“氏”和“之”的意思。 师:杨氏之子的意思是什么? 2.学生试读文言文。 师:请同学们借助拼音把字音读正确,给把握不准读音的字做上记号。 (1)学生自由试读文言文。 (2)指名学生读文言文,集体纠正读错的字音。相机指导多音字“为”和“应”的正确读法。 3.教师范读文言文。 (1)师:好多人认为文言文难学,其实学好文言文最关键的一点就是多读,现在先听老师范读一遍课文。 课件出示: 杨氏之子 梁国/杨氏子/九岁,甚聪惠。孔君平/诣/其父,父/不在,乃/呼儿出。为/设果,果/有杨梅。孔/指以示儿/曰:“此/是君家果。”儿/应声答曰:“未闻/孔雀/是夫子家/禽。” (2)师:读文言文也蛮有味道的吧?你们觉得朗读文言文特别要注意什么?对,文言文节奏明快,舒缓有度,读的时候要特别注意词语和词语、句子和句子之间的停顿。 (3)那你们仔细听老师读第一句。老师带读第一句,学生跟读第一句。 (4)只注意停顿还不行,还要注意读出古文的韵味,再仔细听老师读。老师带读第一句,学生跟读第一句。 4.师:同学们先自己练习一下吧! 指名学生读全文。教师相机指导文中的“家禽”不同于现在的“家禽”,这里的“家”和“禽”各自独立表达意思,所以要分开读,不能连起来读。 5.检查学生生字词预习情况。 课件出示词语:造诣、禽兽 指名学生读,纠正学生发音,再全班齐读。 指导学生正确书写“梁”“诣”和“禽”字。 6.自由朗读课文,整体感知故事的内容。 课件出示: 你对杨氏之子了解了多少? 故事中除了杨氏之子,还有谁? 他们谈了些什么?你是从哪句话中知道的? 7.回顾学习文言文的方法。 还记得我们学习文言文《自相矛盾》的时候,运用了什么方法吗? 8.多读是一种很好的学习文言文的方法,但是要想深入、准确地理解字词、句子的意思,还得借助于注释。现在请大家结合注释,逐句理解课文。 9.小组讨论交流:何以得知杨氏之子“甚聪惠”? 全班交流反馈,学生自由交流。 谁能把课文的意思连起来,用自己的话讲讲这个故事?(指名学生讲故事) 再读课文,读出感情。 现在我们带着理解再来读课文,肯定能读得更有滋味。 1.这一环节不仅帮助学生明确学习对象——“杨氏之子”这一人物,更引导他们深入探究文言文的语法结构和表达特点。通过理解“氏”代表姓氏,“之”作为结构助词连接定语和中心词,学生不仅能够准确把握题目的字面意义,还能初步感受到文言文的独特韵味。这样的教学环节不仅激发了学生的好奇心和求知欲,使他们更加主动地投入到学习中,还为他们后续深入理解文章内容、把握人物性格特点和思想情感打下了坚实的基础。因此,理解课文题目并探究其中关键字的含义,是文言文教学中不可或缺的一环。 2.学生试读文言文,借助拼音自主纠正字音,对把握不准的读音进行标记。这一教学环节益处多多。它凸显了学生为主体的教学理念,鼓励学生主动探索文言文的奥妙,通过实践锻炼朗读技巧,培养自主学习和独立思考的能力。同时,纠正字音和做记号的过程使学生更精准地掌握文言文的发音,为深入理解文章打下基础。特别是针对多音字如“为”和“应”,经过集体讨论和指导,学生明确了其正确读法,避免了混淆。 3.教师首先通过范读文言文,展示了其正确的发音、节奏和韵味,使学生直观地感受到文言文的魅力,从而激发了他们的学习兴趣。接着,教师强调了朗读文言文的注意事项,如词语间的停顿和读出古文的韵味,帮助学生掌握正确的朗读技巧。最后,通过教师的带读和学生的跟读,学生得以在实践中不断纠正发音和节奏,逐步掌握文言文的朗读方法。这一环节不仅提高了学生的参与度和专注度,也加深了他们对文言文的理解和记忆,为后续的学习奠定了坚实的基础。 4.教师首先鼓励学生自主练习朗读全文,这给予了学生足够的空间去探索文言文的韵律和节奏,培养了他们独立思考和自主学习的能力。接着,教师针对文中的“家禽”一词进行了细致的指导,明确指出它与现代意义上的“家禽”不同,应分开读以体现其各自独立的含义,这不仅纠正了学生在朗读中可能出现的错误,也深化了他们对文言文词汇的理解。最后,通过指名学生朗读全文,教师及时获取了学生的反馈,进一步强化了教学效果。这一环节不仅提高了学生的文言文朗读能力,也加深了他们对文言文的理解和感知,同时促进了师生之间的有效互动。 5.通过检查学生的生字词预习情况,教师不仅能够了解学生的准备程度,还能及时纠正发音错误,确保学生准确掌握生字词的读音。全班齐读则进一步营造了积极的课堂氛围,加深了学生对生字词的印象。此外,指导学生正确书写“梁”“诣”和“禽”等字,不仅规范了学生的书写习惯,还体现了对传统文化的尊重与传承。这一环节不仅提升了学生的生字词掌握水平,还培养了他们的朗读能力、书写技能和集体意识,为后续的文言文学习奠定了坚实的基础。 6.通过引导学生自由朗读课文,不仅能够使他们整体感知故事内容,还能够培养他们的文言文朗读能力和语感。同时,课件出示的引导性问题,如“你对杨氏之子了解了多少?”、“故事中除了杨氏之子,还有谁?”以及“他们谈了些什么?你是从哪句话中知道的?”等,能够有针对性地引导学生深入挖掘课文中的关键信息,逐步构建起对故事人物和情节的认知。这一环节不仅提升了学生的阅读理解能力和思维能力,还促进了他们的自主学习和合作学习,使课堂互动更加活跃,学习效果更为显著。 7.回顾学习文言文的方法,尤其是在提及之前学习《自相矛盾》时采用的策略,这一教学环节无疑为学生带来了诸多益处。它帮助学生巩固了学习记忆,使他们能够重新思考并总结之前的学习方法,为接下来的文言文学习提供了有力的借鉴。同时,通过迁移这些学习技巧,学生能够更加高效地掌握文言文的学习规律,提高学习质量。此外,这一环节还培养了学生的自主学习能力,让他们在面对新的文言文篇目时能够主动探索、独立思考,从而更好地理解和欣赏文言文的魅力。 8.多读是学习文言文的基础,它能帮助学生熟悉文言文的韵律和节奏,初步感知文意。然而,要想深入、准确地理解字词、句子的含义,单纯地朗读是远远不够的。此时,结合注释逐句理解课文就显得尤为重要。注释中包含了对生僻字词的解释、对句子含义的阐释以及对背景知识的介绍等,这些都是学生理解文言文的关键所在。通过结合注释逐句学习,学生可以更精准地把握文言文的字词含义和句子结构,从而深入理解文章的整体内容和思想内涵。同时,这一环节也锻炼了学生的自主学习能力,他们在理解的过程中需要主动思考、分析、比较和归纳,这不仅有助于提升他们的思维能力和学习能力,更为他们未来的学习奠定了坚实的基础。 9.这一教学环节设计得巧妙且富有成效。通过小组讨论交流“何以得知杨氏之子‘甚聪惠’”的议题,学生们不仅深入探讨了课文核心,还在互动中锻炼了批判性思维与团队协作能力。随后的全班交流反馈和学生自由交流环节,为学生提供了展示理解和表达能力的平台,他们在讲述故事的过程中加深了对课文内容的理解,同时也提升了口头表达能力。最后,再读课文并读出感情的要求,使学生在深入理解的基础上进一步感受文言文的韵律美和情感表达,提升了朗读技巧和对文言文的理解。整个环节不仅促进了学生的文言文学习,还培养了他们的综合能力,使课堂充满活力和互动。

三、总结 生读课文。 教师:同学们读得越来越有味道了!那就让我们在这郎朗的读书声中结束课堂吧! 这个教学环节巧妙且有效,它以教师对学生朗读的积极评价为起点,不仅增强了学生的自信心,还激发了他们对文言文学习的兴趣。随后,以朗朗的读书声作为课堂的收尾,不仅使学生们在愉悦的氛围中巩固了课堂所学,还通过集体的朗读活动增强了他们的团队精神和集体荣誉感。这样的结束方式不仅是对学生学习成果的肯定,也是对课堂内容的完美总结,为整个教学过程画上了一个圆满的句号。

作业设计 1.书写本课生字;2.有感情地朗读课文并背诵。

板书设计 杨氏之子 氏 之

教学反思 第一课时结束,我仿佛刚从一场文言文之旅中归来,心中充满了欣喜与反思。 这堂课上,我带着孩子们穿越时光,回到了那个遥远的古代,与杨氏之子“面对面”交流。我们一起咀嚼着文言文的韵味,感受着它的节奏和韵律。但反思起来,朗读时的我,或许更像是个指挥家,更多地关注着队伍的整齐划一,而忽略了每个“乐手”内心的情感波动。下次,我要让朗读成为一场心灵的盛宴,让每个孩子在字里行间找到情感的共鸣。 字词的识记,原以为是简单的“你教我学”,却没想到其中也藏着许多小秘密。孩子们在识记时,有的眉头紧锁,有的则露出恍然大悟的表情。我明白了,单纯的记忆并不是目的,真正的理解才是关键。下次,我要把字词放入更生动的语境中,让它们活起来,与孩子们的生活紧密相连。 小组讨论时,教室里像是个小小的辩论场,孩子们各抒己见,争得不亦乐乎。但仔细观察,我发现有的孩子虽然嘴巴在动,但眼神却有些迷茫。这让我意识到,讨论不只是为了热闹,更重要的是每个孩子都能从中获得思考和成长。下次,我要更加注重引导,确保每个孩子都能在讨论中找到自己的声音。 课堂的时间总是那么短暂,有时我甚至觉得自己像个杂技演员,在有限的时间里尽可能展示更多的内容。但我也明白,这样的忙碌可能会让孩子们感到疲惫。所以,下次我要更加从容,让课堂节奏与孩子们的心跳同步,让他们在轻松愉快的氛围中感受文言文的魅力。 总的来说,这堂课虽然有些小瑕疵,但更多的是收获和成长。我与孩子们一起探索、一起成长,这样的教学旅程真是既有趣又充满挑战。期待下一次的文言文之旅,我们会有更多的精彩发现!

课题 《杨氏之子》

目标 确定 依据 课标依据 《语文课程标准》指出:阅读是学生的个性化行为,自读自悟是阅读的基础。教师切忌用自己的分析来代替学生的阅读实践。遵循这一理念,我充分利用本课内容的趣味性,激发学生的学习兴趣,引导学生在自主、合作、探究中读懂重点句、段、理解课文内容,体会作者表达的思想感情。

教材分析 《杨氏之子》选自《世说新语》,是小学语文五年级下册的一篇文言文。该课文刻画了一个机智聪颖的九岁男孩形象,通过他与客人的巧妙对话,展示了古代儿童的聪慧与机敏。从教材编排的角度来看,《杨氏之子》的选取旨在让学生初步感受文言文的语言特点,了解古代文化的魅力。文章篇幅短小精悍,语言精炼而富有表现力,适合学生初步学习。同时,课文中的对话形式也易于激发学生的兴趣,使他们能够积极参与课堂讨论,深入理解文章内涵。

学情分析 五年级的学生已具备了一定的阅读能力和学习经验,但文言文对他们来说仍是全新的领域。学生在学习《杨氏之子》时,可能会因为文言文的特殊句式、词汇和语法而感到陌生和困惑。此外,由于古代文化背景和现代生活环境的差异,学生可能难以深入理解文章中的文化内涵和情感表达。因此,在教学过程中,教师需要充分考虑到学生的实际情况和认知水平,采用多种教学方法和手段来激发学生的学习兴趣和积极性。例如,可以通过讲解背景知识、展示相关图片或视频等方式,帮助学生更好地了解古代文化和生活环境;同时,也可以通过引导学生朗读、背诵、讨论等方式,帮助他们逐步掌握文言文的阅读和理解能力。

学习目标 评价任务

1.认识本课生字,会写本课生字。 ★★

2.学生能够正确、流利地朗读课文。 ★★★

3.初步掌握文言文的朗读技巧。通过朗读、背诵等形式的练习,总结学习文言文的方法。 ★★★★★

核心知识 核心能力

重点:学生能够正确、流利地朗读课文。

难点:初步掌握文言文的朗读技巧。通过朗读、背诵等形式的练习,总结学习文言文的方法。

核心问题 通过朗读、背诵等形式的练习,总结学习文言文的方法。

微能力点 A5“技术支持的课堂导入”、A2“数字教育资源获取与评价”

活动准备 布置学生课前预习,收集材料;教师准备多媒体课件

学习任务 学生活动 教师组织 学习评价

一、导入 生答:《自相矛盾》。 生背课文。 教师:同学们,今天我们又要学习一篇文言文课文了,谁还记得上一篇文言文是哪课呢?谁来背一背呢? 教师在开始《杨氏之子》的第一课时前,引导学生回顾并背诵之前学过的文言文,这一教学环节设计得十分巧妙。通过这一环节,学生不仅能够巩固对文言文基础知识的记忆,还能建立起新旧知识之间的联系,更好地理解文言文的共性和个性。同时,这一环节也激发了学生对文言文学习的兴趣和热情,使他们更加积极地投入到新课的学习中。这一环节为学生顺利过渡到新课学习、深入理解《杨氏之子》的文言文特色打下了坚实的基础。

二、研读文本 1.生答:杨家的儿子。 2.(1)学生自由试读文言文。 (2)生读课文,等教师纠正字音后再齐读。 3.(1)学生听教师范读。 (2)生答:停顿; (3)学生跟读。 学生跟读。 4.学生看着课件上划分好节奏的课文,自由练读。 女生读,男生读,全班齐读文言文。 5.生读词语,等教师纠正字音后再齐读。 学生观察老师范写,学生再进行练写。 6.学生自由朗读课文并寻找答案。 生答:根据注释、插图,联系上下文,理解每一句话的意思。 学生自学,理解课文的意思。 9.全班交流反馈,学生自由交流。 全班有感情地读课文。 1.理解课文题目。 理解“氏”和“之”的意思。 师:杨氏之子的意思是什么? 2.学生试读文言文。 师:请同学们借助拼音把字音读正确,给把握不准读音的字做上记号。 (1)学生自由试读文言文。 (2)指名学生读文言文,集体纠正读错的字音。相机指导多音字“为”和“应”的正确读法。 3.教师范读文言文。 (1)师:好多人认为文言文难学,其实学好文言文最关键的一点就是多读,现在先听老师范读一遍课文。 课件出示: 杨氏之子 梁国/杨氏子/九岁,甚聪惠。孔君平/诣/其父,父/不在,乃/呼儿出。为/设果,果/有杨梅。孔/指以示儿/曰:“此/是君家果。”儿/应声答曰:“未闻/孔雀/是夫子家/禽。” (2)师:读文言文也蛮有味道的吧?你们觉得朗读文言文特别要注意什么?对,文言文节奏明快,舒缓有度,读的时候要特别注意词语和词语、句子和句子之间的停顿。 (3)那你们仔细听老师读第一句。老师带读第一句,学生跟读第一句。 (4)只注意停顿还不行,还要注意读出古文的韵味,再仔细听老师读。老师带读第一句,学生跟读第一句。 4.师:同学们先自己练习一下吧! 指名学生读全文。教师相机指导文中的“家禽”不同于现在的“家禽”,这里的“家”和“禽”各自独立表达意思,所以要分开读,不能连起来读。 5.检查学生生字词预习情况。 课件出示词语:造诣、禽兽 指名学生读,纠正学生发音,再全班齐读。 指导学生正确书写“梁”“诣”和“禽”字。 6.自由朗读课文,整体感知故事的内容。 课件出示: 你对杨氏之子了解了多少? 故事中除了杨氏之子,还有谁? 他们谈了些什么?你是从哪句话中知道的? 7.回顾学习文言文的方法。 还记得我们学习文言文《自相矛盾》的时候,运用了什么方法吗? 8.多读是一种很好的学习文言文的方法,但是要想深入、准确地理解字词、句子的意思,还得借助于注释。现在请大家结合注释,逐句理解课文。 9.小组讨论交流:何以得知杨氏之子“甚聪惠”? 全班交流反馈,学生自由交流。 谁能把课文的意思连起来,用自己的话讲讲这个故事?(指名学生讲故事) 再读课文,读出感情。 现在我们带着理解再来读课文,肯定能读得更有滋味。 1.这一环节不仅帮助学生明确学习对象——“杨氏之子”这一人物,更引导他们深入探究文言文的语法结构和表达特点。通过理解“氏”代表姓氏,“之”作为结构助词连接定语和中心词,学生不仅能够准确把握题目的字面意义,还能初步感受到文言文的独特韵味。这样的教学环节不仅激发了学生的好奇心和求知欲,使他们更加主动地投入到学习中,还为他们后续深入理解文章内容、把握人物性格特点和思想情感打下了坚实的基础。因此,理解课文题目并探究其中关键字的含义,是文言文教学中不可或缺的一环。 2.学生试读文言文,借助拼音自主纠正字音,对把握不准的读音进行标记。这一教学环节益处多多。它凸显了学生为主体的教学理念,鼓励学生主动探索文言文的奥妙,通过实践锻炼朗读技巧,培养自主学习和独立思考的能力。同时,纠正字音和做记号的过程使学生更精准地掌握文言文的发音,为深入理解文章打下基础。特别是针对多音字如“为”和“应”,经过集体讨论和指导,学生明确了其正确读法,避免了混淆。 3.教师首先通过范读文言文,展示了其正确的发音、节奏和韵味,使学生直观地感受到文言文的魅力,从而激发了他们的学习兴趣。接着,教师强调了朗读文言文的注意事项,如词语间的停顿和读出古文的韵味,帮助学生掌握正确的朗读技巧。最后,通过教师的带读和学生的跟读,学生得以在实践中不断纠正发音和节奏,逐步掌握文言文的朗读方法。这一环节不仅提高了学生的参与度和专注度,也加深了他们对文言文的理解和记忆,为后续的学习奠定了坚实的基础。 4.教师首先鼓励学生自主练习朗读全文,这给予了学生足够的空间去探索文言文的韵律和节奏,培养了他们独立思考和自主学习的能力。接着,教师针对文中的“家禽”一词进行了细致的指导,明确指出它与现代意义上的“家禽”不同,应分开读以体现其各自独立的含义,这不仅纠正了学生在朗读中可能出现的错误,也深化了他们对文言文词汇的理解。最后,通过指名学生朗读全文,教师及时获取了学生的反馈,进一步强化了教学效果。这一环节不仅提高了学生的文言文朗读能力,也加深了他们对文言文的理解和感知,同时促进了师生之间的有效互动。 5.通过检查学生的生字词预习情况,教师不仅能够了解学生的准备程度,还能及时纠正发音错误,确保学生准确掌握生字词的读音。全班齐读则进一步营造了积极的课堂氛围,加深了学生对生字词的印象。此外,指导学生正确书写“梁”“诣”和“禽”等字,不仅规范了学生的书写习惯,还体现了对传统文化的尊重与传承。这一环节不仅提升了学生的生字词掌握水平,还培养了他们的朗读能力、书写技能和集体意识,为后续的文言文学习奠定了坚实的基础。 6.通过引导学生自由朗读课文,不仅能够使他们整体感知故事内容,还能够培养他们的文言文朗读能力和语感。同时,课件出示的引导性问题,如“你对杨氏之子了解了多少?”、“故事中除了杨氏之子,还有谁?”以及“他们谈了些什么?你是从哪句话中知道的?”等,能够有针对性地引导学生深入挖掘课文中的关键信息,逐步构建起对故事人物和情节的认知。这一环节不仅提升了学生的阅读理解能力和思维能力,还促进了他们的自主学习和合作学习,使课堂互动更加活跃,学习效果更为显著。 7.回顾学习文言文的方法,尤其是在提及之前学习《自相矛盾》时采用的策略,这一教学环节无疑为学生带来了诸多益处。它帮助学生巩固了学习记忆,使他们能够重新思考并总结之前的学习方法,为接下来的文言文学习提供了有力的借鉴。同时,通过迁移这些学习技巧,学生能够更加高效地掌握文言文的学习规律,提高学习质量。此外,这一环节还培养了学生的自主学习能力,让他们在面对新的文言文篇目时能够主动探索、独立思考,从而更好地理解和欣赏文言文的魅力。 8.多读是学习文言文的基础,它能帮助学生熟悉文言文的韵律和节奏,初步感知文意。然而,要想深入、准确地理解字词、句子的含义,单纯地朗读是远远不够的。此时,结合注释逐句理解课文就显得尤为重要。注释中包含了对生僻字词的解释、对句子含义的阐释以及对背景知识的介绍等,这些都是学生理解文言文的关键所在。通过结合注释逐句学习,学生可以更精准地把握文言文的字词含义和句子结构,从而深入理解文章的整体内容和思想内涵。同时,这一环节也锻炼了学生的自主学习能力,他们在理解的过程中需要主动思考、分析、比较和归纳,这不仅有助于提升他们的思维能力和学习能力,更为他们未来的学习奠定了坚实的基础。 9.这一教学环节设计得巧妙且富有成效。通过小组讨论交流“何以得知杨氏之子‘甚聪惠’”的议题,学生们不仅深入探讨了课文核心,还在互动中锻炼了批判性思维与团队协作能力。随后的全班交流反馈和学生自由交流环节,为学生提供了展示理解和表达能力的平台,他们在讲述故事的过程中加深了对课文内容的理解,同时也提升了口头表达能力。最后,再读课文并读出感情的要求,使学生在深入理解的基础上进一步感受文言文的韵律美和情感表达,提升了朗读技巧和对文言文的理解。整个环节不仅促进了学生的文言文学习,还培养了他们的综合能力,使课堂充满活力和互动。

三、总结 生读课文。 教师:同学们读得越来越有味道了!那就让我们在这郎朗的读书声中结束课堂吧! 这个教学环节巧妙且有效,它以教师对学生朗读的积极评价为起点,不仅增强了学生的自信心,还激发了他们对文言文学习的兴趣。随后,以朗朗的读书声作为课堂的收尾,不仅使学生们在愉悦的氛围中巩固了课堂所学,还通过集体的朗读活动增强了他们的团队精神和集体荣誉感。这样的结束方式不仅是对学生学习成果的肯定,也是对课堂内容的完美总结,为整个教学过程画上了一个圆满的句号。

作业设计 1.书写本课生字;2.有感情地朗读课文并背诵。

板书设计 杨氏之子 氏 之

教学反思 第一课时结束,我仿佛刚从一场文言文之旅中归来,心中充满了欣喜与反思。 这堂课上,我带着孩子们穿越时光,回到了那个遥远的古代,与杨氏之子“面对面”交流。我们一起咀嚼着文言文的韵味,感受着它的节奏和韵律。但反思起来,朗读时的我,或许更像是个指挥家,更多地关注着队伍的整齐划一,而忽略了每个“乐手”内心的情感波动。下次,我要让朗读成为一场心灵的盛宴,让每个孩子在字里行间找到情感的共鸣。 字词的识记,原以为是简单的“你教我学”,却没想到其中也藏着许多小秘密。孩子们在识记时,有的眉头紧锁,有的则露出恍然大悟的表情。我明白了,单纯的记忆并不是目的,真正的理解才是关键。下次,我要把字词放入更生动的语境中,让它们活起来,与孩子们的生活紧密相连。 小组讨论时,教室里像是个小小的辩论场,孩子们各抒己见,争得不亦乐乎。但仔细观察,我发现有的孩子虽然嘴巴在动,但眼神却有些迷茫。这让我意识到,讨论不只是为了热闹,更重要的是每个孩子都能从中获得思考和成长。下次,我要更加注重引导,确保每个孩子都能在讨论中找到自己的声音。 课堂的时间总是那么短暂,有时我甚至觉得自己像个杂技演员,在有限的时间里尽可能展示更多的内容。但我也明白,这样的忙碌可能会让孩子们感到疲惫。所以,下次我要更加从容,让课堂节奏与孩子们的心跳同步,让他们在轻松愉快的氛围中感受文言文的魅力。 总的来说,这堂课虽然有些小瑕疵,但更多的是收获和成长。我与孩子们一起探索、一起成长,这样的教学旅程真是既有趣又充满挑战。期待下一次的文言文之旅,我们会有更多的精彩发现!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 祖父的园子

- 3* 月是故乡明

- 4* 梅花魂

- 口语交际:走进他们的童年岁月

- 习作:那一刻,我长大了

- 语文园地

- 第二单元

- 5 草船借箭

- 6 景阳冈

- 7* 猴王出世

- 8* 红楼春趣

- 口语交际:怎么表演课本剧

- 习作:写读后感

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 第四单元

- 9 古诗三首

- 10 青山处处埋忠骨

- 11 军神

- 12* 清贫

- 习作:他____了

- 语文园地

- 第五单元

- 13 人物描写一组

- 14 刷子李

- 习作例文

- 习作:形形色色的人

- 第六单元

- 15 自相矛盾

- 16 田忌赛马

- 17 跳水

- 习作:神奇的探险之旅

- 语文园地

- 第七单元

- 18 威尼斯的小艇

- 19 牧场之国

- 20* 金字塔

- 口语交际:我是小小讲解员

- 习作:中国的世界文化遗产

- 语文园地

- 第八单元

- 21 杨氏之子

- 22 手指

- 23* 童年的发现

- 口语交际:我们都来讲笑话

- 习作:漫画的启示

- 语文园地