21《杨氏之子》第二课时 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 21《杨氏之子》第二课时 教学设计(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 29.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-03-12 19:40:33 | ||

图片预览

文档简介

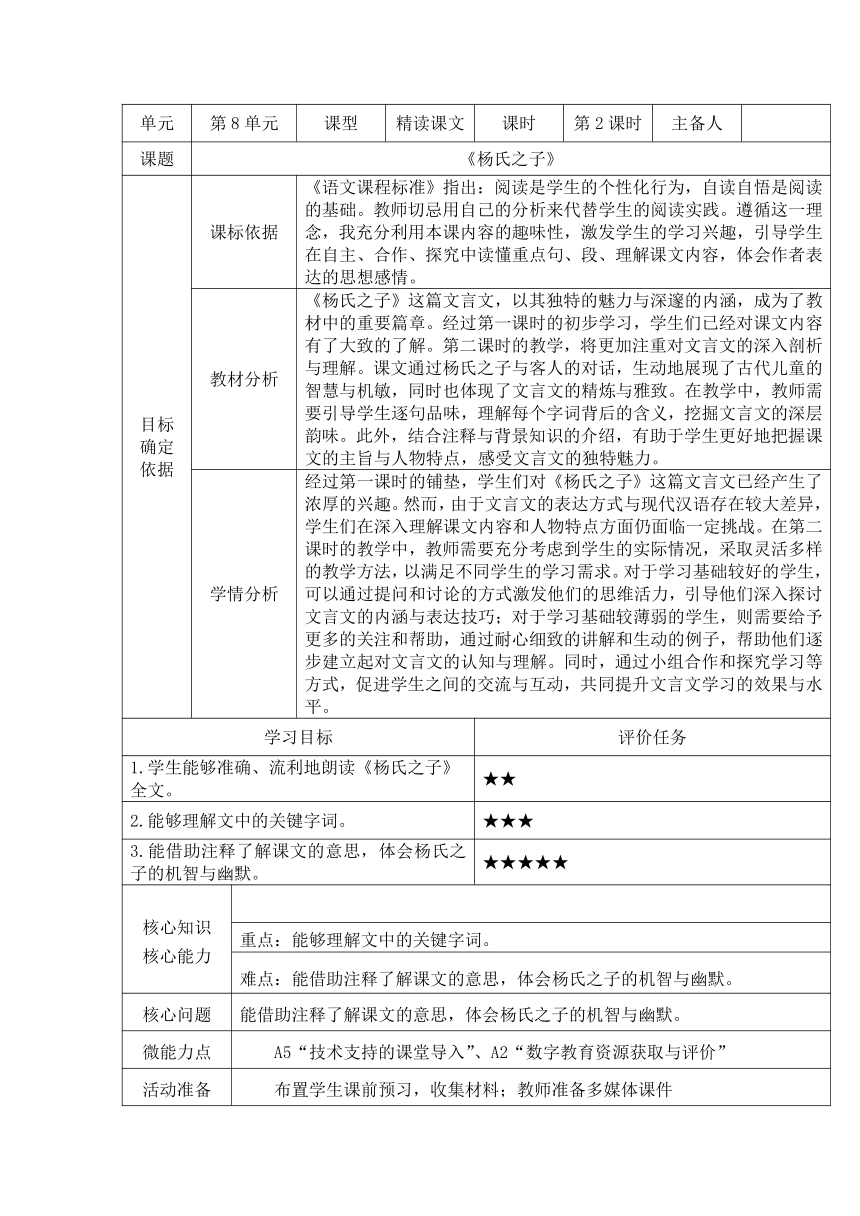

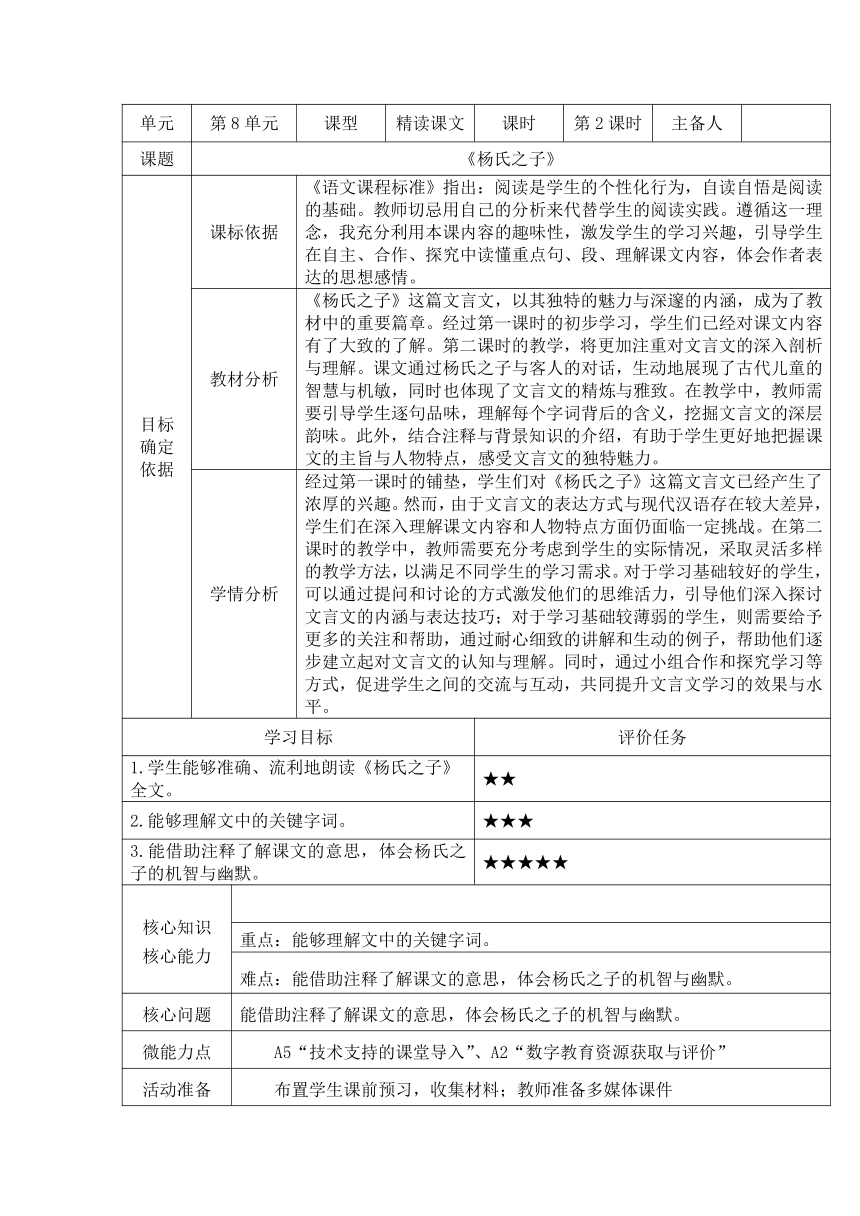

单元 第8单元 课型 精读课文 课时 第2课时 主备人

课题 《杨氏之子》

目标 确定 依据 课标依据 《语文课程标准》指出:阅读是学生的个性化行为,自读自悟是阅读的基础。教师切忌用自己的分析来代替学生的阅读实践。遵循这一理念,我充分利用本课内容的趣味性,激发学生的学习兴趣,引导学生在自主、合作、探究中读懂重点句、段、理解课文内容,体会作者表达的思想感情。

教材分析 《杨氏之子》这篇文言文,以其独特的魅力与深邃的内涵,成为了教材中的重要篇章。经过第一课时的初步学习,学生们已经对课文内容有了大致的了解。第二课时的教学,将更加注重对文言文的深入剖析与理解。课文通过杨氏之子与客人的对话,生动地展现了古代儿童的智慧与机敏,同时也体现了文言文的精炼与雅致。在教学中,教师需要引导学生逐句品味,理解每个字词背后的含义,挖掘文言文的深层韵味。此外,结合注释与背景知识的介绍,有助于学生更好地把握课文的主旨与人物特点,感受文言文的独特魅力。

学情分析 经过第一课时的铺垫,学生们对《杨氏之子》这篇文言文已经产生了浓厚的兴趣。然而,由于文言文的表达方式与现代汉语存在较大差异,学生们在深入理解课文内容和人物特点方面仍面临一定挑战。在第二课时的教学中,教师需要充分考虑到学生的实际情况,采取灵活多样的教学方法,以满足不同学生的学习需求。对于学习基础较好的学生,可以通过提问和讨论的方式激发他们的思维活力,引导他们深入探讨文言文的内涵与表达技巧;对于学习基础较薄弱的学生,则需要给予更多的关注和帮助,通过耐心细致的讲解和生动的例子,帮助他们逐步建立起对文言文的认知与理解。同时,通过小组合作和探究学习等方式,促进学生之间的交流与互动,共同提升文言文学习的效果与水平。

学习目标 评价任务

1.学生能够准确、流利地朗读《杨氏之子》全文。 ★★

2.能够理解文中的关键字词。 ★★★

3.能借助注释了解课文的意思,体会杨氏之子的机智与幽默。 ★★★★★

核心知识 核心能力

重点:能够理解文中的关键字词。

难点:能借助注释了解课文的意思,体会杨氏之子的机智与幽默。

核心问题 能借助注释了解课文的意思,体会杨氏之子的机智与幽默。

微能力点 A5“技术支持的课堂导入”、A2“数字教育资源获取与评价”

活动准备 布置学生课前预习,收集材料;教师准备多媒体课件

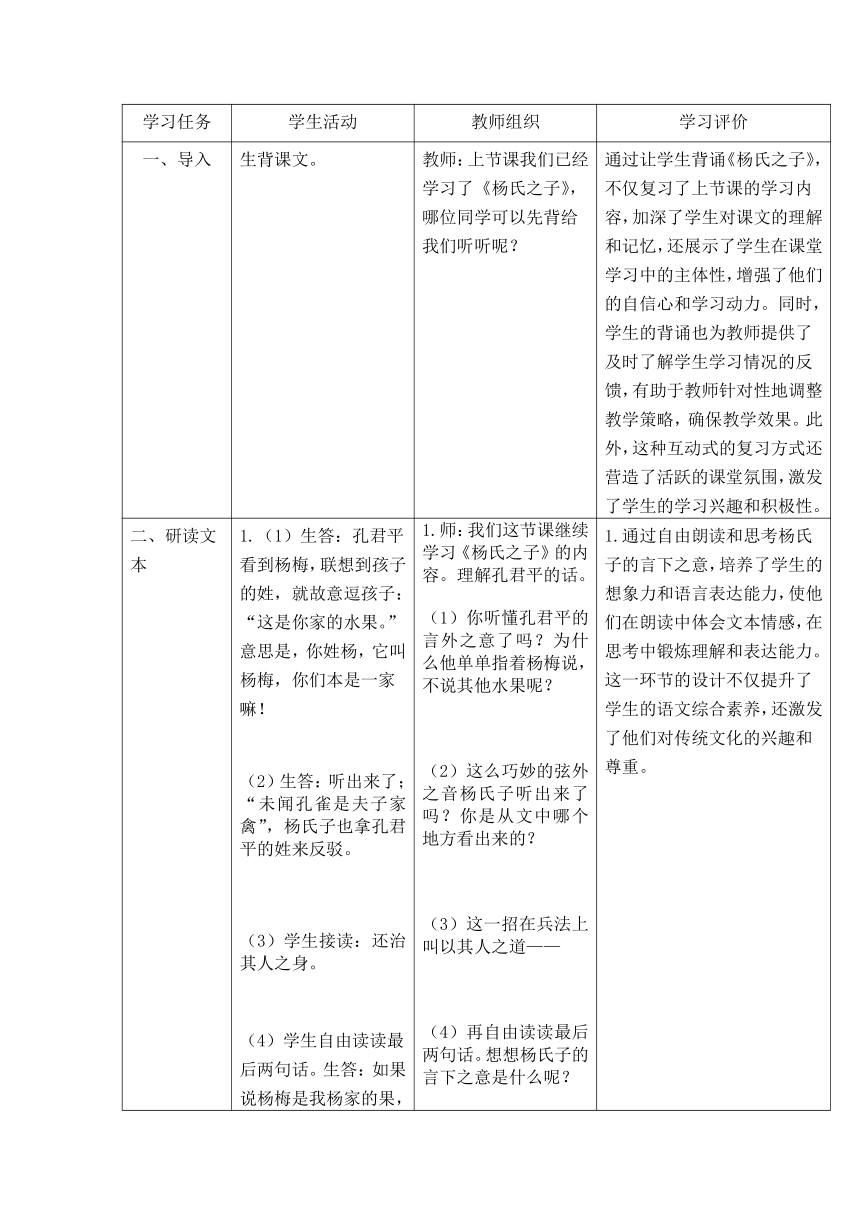

学习任务 学生活动 教师组织 学习评价

一、导入 生背课文。 教师:上节课我们已经学习了《杨氏之子》,哪位同学可以先背给我们听听呢? 通过让学生背诵《杨氏之子》,不仅复习了上节课的学习内容,加深了学生对课文的理解和记忆,还展示了学生在课堂学习中的主体性,增强了他们的自信心和学习动力。同时,学生的背诵也为教师提供了及时了解学生学习情况的反馈,有助于教师针对性地调整教学策略,确保教学效果。此外,这种互动式的复习方式还营造了活跃的课堂氛围,激发了学生的学习兴趣和积极性。

二、研读文本 1.(1)生答:孔君平看到杨梅,联想到孩子的姓,就故意逗孩子:“这是你家的水果。”意思是,你姓杨,它叫杨梅,你们本是一家嘛! (2)生答:听出来了;“未闻孔雀是夫子家禽”,杨氏子也拿孔君平的姓来反驳。 (3)学生接读:还治其人之身。 (4)学生自由读读最后两句话。生答:如果说杨梅是我杨家的果,那么孔雀就是您孔家的鸟了。既然孔雀不是您家的鸟,那么杨梅又怎么会是我家的果呢? 2.(1)生答:孔伯伯,您真会开玩笑!杨梅虽然和我同姓,但它可是树上的果实,怎能与我相提并论呢?您这样说,倒是让我有些不好意思了。 生答:哈哈,孔伯伯您真幽默!杨梅确实和我同姓,但这只是巧合而已。如果我真的像杨梅那样甜美可口,那您可就要小心您的牙齿了! (2)生答:杨氏子聪明,语言幽默、有礼貌。 3.(1)生答:第1句话是肯定句,第2句话是否定句。 (2)生答:孔君平在姓上做文章,杨氏子也在姓上做文章,由孔君平的“孔”姓想到了孔雀;最妙的是,杨氏子没有生硬地直接说“孔雀是夫子家禽”,而是采用否定的方式,说“未闻孔雀是夫子家禽”,婉转对答,既表现了应有的礼貌,又表达了“既然孔雀不是您家的鸟,杨梅岂是我家的果”这个意思,使孔君平无言以对。 (3)生答:杨氏子思维非常敏捷,语言也机智幽默。 4.(1)生答:马上回答,不假思索,几乎想都没想。 (2)生答:他是一个思维敏捷、机智、说话有礼貌的孩子。 (3)学生接读:梁国杨氏子九岁,甚聪惠。 5.(1)学生有感情地朗读课文。 (2)学生自由背诵课文。 (3)男女生比赛背诵课文。 6.生答:可以借助注释、联系上下文、想象、多读。 1.师:我们这节课继续学习《杨氏之子》的内容。理解孔君平的话。 (1)你听懂孔君平的言外之意了吗?为什么他单单指着杨梅说,不说其他水果呢? (2)这么巧妙的弦外之音杨氏子听出来了吗?你是从文中哪个地方看出来的? (3)这一招在兵法上叫以其人之道—— (4)再自由读读最后两句话。想想杨氏子的言下之意是什么呢? 2.理解杨氏子的回答。 (1)如果孔君平这样跟你开玩笑,你会如何回答呢?(指名学生回答) (2)我们的回答和杨氏之子相比,你体会到了什么? 3.对比阅读,体会杨氏之子的机智。 课件出示: 孔雀是夫子家禽。 未闻孔雀是夫子家禽。 比较这两句话,有什么不一样? (2)杨氏子的回答妙在什么地方? (3)从杨氏子巧妙的回答中,可以看出杨氏子的什么特点? 4.理解“应声答曰”的妙处。 (1)这么巧妙的回答,杨氏子思考了很长时间吗? (2)你觉得他是一个怎样的孩子呢? (3)教师小结:杨氏子的回答是如此快速,如此巧妙,如此有礼,怪不得文章一开头就说了—— 5.熟读成诵。 (1)教师引导:古人用了短短5句话55个字就讲了一个故事,让我们感受到了杨氏子的聪慧、礼貌,像这样的文章,我们应该把它背诵下来。 (2)学生自由背诵课文。 (3)男女生比赛背诵课文。 6.总结学法。 今天,我们一起学习了一篇文言文,你能回忆一下我们都采用了哪些方法吗? 1.通过自由朗读和思考杨氏子的言下之意,培养了学生的想象力和语言表达能力,使他们在朗读中体会文本情感,在思考中锻炼理解和表达能力。这一环节的设计不仅提升了学生的语文综合素养,还激发了他们对传统文化的兴趣和尊重。 2.理解杨氏子的回答才更能体会到古代儿童的智慧与应对能力。杨氏子巧妙地利用姓氏做文章,婉转对答,既不失礼貌,又展示了自己的聪明才智。 3.对比阅读“孔雀是夫子家禽”与“未闻孔雀是夫子家禽”这两句话,我们可以明显感受到它们之间的差异。前者直接而明确,后者则委婉巧妙,体现了说话者的机智与礼貌。杨氏子的回答之所以妙,在于他婉转对答,既不失应有的礼貌,又巧妙地表达了“杨梅非我家果”的意思,使孔君平无言以对。这种回答方式不仅展示了杨氏子的聪明才智,更凸显了他的谦逊有礼。通过这个教学环节,学生不仅深入理解了文本内容,体会到了杨氏子的机智与巧妙,还锻炼了阅读理解和分析能力。 4.“应声答曰”四字巧妙描绘了杨氏子机智应对的情景,他几乎是在孔君平话音刚落时便作出了回应,这表明他思维敏捷、应变能力强。从杨氏子的这种快速反应中,我们可以感受到他是一个机智聪慧、从容不迫且谦逊有礼的孩子。他能够迅速理解并回应他人的玩笑,同时又不失对长辈的尊重。教师的小结更是强调了杨氏子回答的迅速、巧妙与有礼,与文章开头对他的描述相互呼应,使人物形象更加鲜明。这一教学环节不仅帮助学生深入理解了“应声答曰”的妙处,还引导他们通过杨氏子的回答感受其性格特点,激发了学生的学习兴趣,培养了他们的思维能力和鉴赏能力。 5.在教师的引导下,学生们认识到这篇仅有5句话、55个字的古文所蕴含的丰富内涵,感受到了杨氏子的聪慧与礼貌,从而产生了深入学习和背诵的兴趣。接下来,学生们通过自由背诵的方式,按照自己的节奏和方式来理解和记忆文章,进一步加深了对文章的理解。最后,男女生比赛背诵课文的形式,不仅为课堂增添了趣味性和竞争性,也让学生在轻松愉快的氛围中巩固了记忆,提升了学习效果。通过这一系列的环节,学生们不仅掌握了文章的语言特点和表达方式,更在熟读成诵的过程中提升了古文素养和文学鉴赏能力,为日后的语文学习奠定了坚实的基础。 6.总结学法这一教学环节至关重要,它帮助学生系统地梳理文言文学习过程,回顾并巩固所采用的方法和策略。通过朗读背诵熟悉文本,解析文言词汇句式掌握基本语法,讨论分享深入理解文章主题与人物形象,这些方法共同构成了我们学习文言文的全面框架。总结学法不仅巩固了学习成果,更提升了学生的学习兴趣和自主能力,为他们未来的高效学习奠定了坚实基础。

三、总结 教师总结:汉语有着无穷的魅力,有“口吐金兰”的语言香气,有“唇枪舌剑”的语言战争,有“妙笔生花”的语言表达,有“舌战群儒”的语言典故,语言的艺术可以给我们的生活增添许多乐趣。希望同学们能在生活中恰当地使用语言,远离粗俗的字眼,唇齿间流露幽默、风趣的智慧语言。 教师总结环节在教学中的价值不容小觑,它不仅是对课堂内容的精炼概括,更是对学生学习热情的点燃与思维能力的启迪。在本节课中,教师以生动的例子展现了汉语的无穷魅力和语言艺术的丰富多彩,让学生深刻体会到了恰当使用语言的重要性。这样的总结不仅巩固了学生的学习成果,还激发了他们对语言学习的兴趣,促进了思维发展和语言表达能力的提升。通过教师的示范和引导,学生学会了如何更好地组织和表达自己的想法,进一步提升了自身的语文素养。因此,教师总结环节在提升学生综合能力和素质方面发挥着重要作用。

作业设计 1.完成练习册;2.同桌互背课文;3.自由阅读《世说新语》。

板书设计 杨氏之子 思维敏捷 机智幽默

教学反思 经过《杨氏之子》这一课的教学,我仿佛与学生们一同走进了一个充满智慧与礼节的古代世界,与那位机智聪慧的杨氏之子进行了一场心灵的对话。 课堂上,我们朗读着那韵味十足的文言文,仿佛能听到古人轻缓的语调,感受到他们细腻的情感。我努力引导学生们去感受文言文的节奏美,去品味那些字句间流露出的智慧与礼貌。然而,我也发现,部分学生对于文言文的朗读仍然显得陌生和吃力。这使我意识到,除了强调文言文的韵律和节奏,我还应该更加关注学生的朗读技巧训练,帮助他们逐步克服朗读上的障碍,真正感受到文言文的独特魅力。 在解析文言词汇和句式时,我尽量用通俗易懂的语言来解释,希望学生们能够轻松掌握。但我也发现,文言文的语法和表达方式与现代汉语有着很大的差异,这让学生们感到困惑。看来,我还需要更深入地研究文言文的特点,找到更贴近学生实际的教学方法,让他们能够真正理解和运用这些古老的语言。此外,我也应该注重文言文的语境教学,通过具体的语境和情境来帮助学生更好地理解和记忆文言词汇和句式。 当然,在这次教学中,我也收获了许多宝贵的经验。通过引导学生们积极参与、主动思考,我发现他们对文言文的兴趣逐渐增强,对杨氏之子的形象也有了更深入的理解。这使我更加坚信,只要我们用心去教,用心去引导,学生们一定能够感受到文言文的魅力,并真正喜欢上它。 我将继续努力探索更适合学生的文言文教学方法,让他们在轻松愉快的氛围中学习,更好地传承和弘扬中华优秀传统文化。同时,我也会更加注重培养学生的文言文学习兴趣和思维能力,让他们在学习的道路上不断前行,取得更好的成绩。 总之,《杨氏之子》这一课的教学让我收获颇丰,也让我更加热爱文言文教学。我相信,只要我们用心去感受、用心去教,文言文这一古老而珍贵的文化遗产一定会在我们手中焕发出新的光彩。

课题 《杨氏之子》

目标 确定 依据 课标依据 《语文课程标准》指出:阅读是学生的个性化行为,自读自悟是阅读的基础。教师切忌用自己的分析来代替学生的阅读实践。遵循这一理念,我充分利用本课内容的趣味性,激发学生的学习兴趣,引导学生在自主、合作、探究中读懂重点句、段、理解课文内容,体会作者表达的思想感情。

教材分析 《杨氏之子》这篇文言文,以其独特的魅力与深邃的内涵,成为了教材中的重要篇章。经过第一课时的初步学习,学生们已经对课文内容有了大致的了解。第二课时的教学,将更加注重对文言文的深入剖析与理解。课文通过杨氏之子与客人的对话,生动地展现了古代儿童的智慧与机敏,同时也体现了文言文的精炼与雅致。在教学中,教师需要引导学生逐句品味,理解每个字词背后的含义,挖掘文言文的深层韵味。此外,结合注释与背景知识的介绍,有助于学生更好地把握课文的主旨与人物特点,感受文言文的独特魅力。

学情分析 经过第一课时的铺垫,学生们对《杨氏之子》这篇文言文已经产生了浓厚的兴趣。然而,由于文言文的表达方式与现代汉语存在较大差异,学生们在深入理解课文内容和人物特点方面仍面临一定挑战。在第二课时的教学中,教师需要充分考虑到学生的实际情况,采取灵活多样的教学方法,以满足不同学生的学习需求。对于学习基础较好的学生,可以通过提问和讨论的方式激发他们的思维活力,引导他们深入探讨文言文的内涵与表达技巧;对于学习基础较薄弱的学生,则需要给予更多的关注和帮助,通过耐心细致的讲解和生动的例子,帮助他们逐步建立起对文言文的认知与理解。同时,通过小组合作和探究学习等方式,促进学生之间的交流与互动,共同提升文言文学习的效果与水平。

学习目标 评价任务

1.学生能够准确、流利地朗读《杨氏之子》全文。 ★★

2.能够理解文中的关键字词。 ★★★

3.能借助注释了解课文的意思,体会杨氏之子的机智与幽默。 ★★★★★

核心知识 核心能力

重点:能够理解文中的关键字词。

难点:能借助注释了解课文的意思,体会杨氏之子的机智与幽默。

核心问题 能借助注释了解课文的意思,体会杨氏之子的机智与幽默。

微能力点 A5“技术支持的课堂导入”、A2“数字教育资源获取与评价”

活动准备 布置学生课前预习,收集材料;教师准备多媒体课件

学习任务 学生活动 教师组织 学习评价

一、导入 生背课文。 教师:上节课我们已经学习了《杨氏之子》,哪位同学可以先背给我们听听呢? 通过让学生背诵《杨氏之子》,不仅复习了上节课的学习内容,加深了学生对课文的理解和记忆,还展示了学生在课堂学习中的主体性,增强了他们的自信心和学习动力。同时,学生的背诵也为教师提供了及时了解学生学习情况的反馈,有助于教师针对性地调整教学策略,确保教学效果。此外,这种互动式的复习方式还营造了活跃的课堂氛围,激发了学生的学习兴趣和积极性。

二、研读文本 1.(1)生答:孔君平看到杨梅,联想到孩子的姓,就故意逗孩子:“这是你家的水果。”意思是,你姓杨,它叫杨梅,你们本是一家嘛! (2)生答:听出来了;“未闻孔雀是夫子家禽”,杨氏子也拿孔君平的姓来反驳。 (3)学生接读:还治其人之身。 (4)学生自由读读最后两句话。生答:如果说杨梅是我杨家的果,那么孔雀就是您孔家的鸟了。既然孔雀不是您家的鸟,那么杨梅又怎么会是我家的果呢? 2.(1)生答:孔伯伯,您真会开玩笑!杨梅虽然和我同姓,但它可是树上的果实,怎能与我相提并论呢?您这样说,倒是让我有些不好意思了。 生答:哈哈,孔伯伯您真幽默!杨梅确实和我同姓,但这只是巧合而已。如果我真的像杨梅那样甜美可口,那您可就要小心您的牙齿了! (2)生答:杨氏子聪明,语言幽默、有礼貌。 3.(1)生答:第1句话是肯定句,第2句话是否定句。 (2)生答:孔君平在姓上做文章,杨氏子也在姓上做文章,由孔君平的“孔”姓想到了孔雀;最妙的是,杨氏子没有生硬地直接说“孔雀是夫子家禽”,而是采用否定的方式,说“未闻孔雀是夫子家禽”,婉转对答,既表现了应有的礼貌,又表达了“既然孔雀不是您家的鸟,杨梅岂是我家的果”这个意思,使孔君平无言以对。 (3)生答:杨氏子思维非常敏捷,语言也机智幽默。 4.(1)生答:马上回答,不假思索,几乎想都没想。 (2)生答:他是一个思维敏捷、机智、说话有礼貌的孩子。 (3)学生接读:梁国杨氏子九岁,甚聪惠。 5.(1)学生有感情地朗读课文。 (2)学生自由背诵课文。 (3)男女生比赛背诵课文。 6.生答:可以借助注释、联系上下文、想象、多读。 1.师:我们这节课继续学习《杨氏之子》的内容。理解孔君平的话。 (1)你听懂孔君平的言外之意了吗?为什么他单单指着杨梅说,不说其他水果呢? (2)这么巧妙的弦外之音杨氏子听出来了吗?你是从文中哪个地方看出来的? (3)这一招在兵法上叫以其人之道—— (4)再自由读读最后两句话。想想杨氏子的言下之意是什么呢? 2.理解杨氏子的回答。 (1)如果孔君平这样跟你开玩笑,你会如何回答呢?(指名学生回答) (2)我们的回答和杨氏之子相比,你体会到了什么? 3.对比阅读,体会杨氏之子的机智。 课件出示: 孔雀是夫子家禽。 未闻孔雀是夫子家禽。 比较这两句话,有什么不一样? (2)杨氏子的回答妙在什么地方? (3)从杨氏子巧妙的回答中,可以看出杨氏子的什么特点? 4.理解“应声答曰”的妙处。 (1)这么巧妙的回答,杨氏子思考了很长时间吗? (2)你觉得他是一个怎样的孩子呢? (3)教师小结:杨氏子的回答是如此快速,如此巧妙,如此有礼,怪不得文章一开头就说了—— 5.熟读成诵。 (1)教师引导:古人用了短短5句话55个字就讲了一个故事,让我们感受到了杨氏子的聪慧、礼貌,像这样的文章,我们应该把它背诵下来。 (2)学生自由背诵课文。 (3)男女生比赛背诵课文。 6.总结学法。 今天,我们一起学习了一篇文言文,你能回忆一下我们都采用了哪些方法吗? 1.通过自由朗读和思考杨氏子的言下之意,培养了学生的想象力和语言表达能力,使他们在朗读中体会文本情感,在思考中锻炼理解和表达能力。这一环节的设计不仅提升了学生的语文综合素养,还激发了他们对传统文化的兴趣和尊重。 2.理解杨氏子的回答才更能体会到古代儿童的智慧与应对能力。杨氏子巧妙地利用姓氏做文章,婉转对答,既不失礼貌,又展示了自己的聪明才智。 3.对比阅读“孔雀是夫子家禽”与“未闻孔雀是夫子家禽”这两句话,我们可以明显感受到它们之间的差异。前者直接而明确,后者则委婉巧妙,体现了说话者的机智与礼貌。杨氏子的回答之所以妙,在于他婉转对答,既不失应有的礼貌,又巧妙地表达了“杨梅非我家果”的意思,使孔君平无言以对。这种回答方式不仅展示了杨氏子的聪明才智,更凸显了他的谦逊有礼。通过这个教学环节,学生不仅深入理解了文本内容,体会到了杨氏子的机智与巧妙,还锻炼了阅读理解和分析能力。 4.“应声答曰”四字巧妙描绘了杨氏子机智应对的情景,他几乎是在孔君平话音刚落时便作出了回应,这表明他思维敏捷、应变能力强。从杨氏子的这种快速反应中,我们可以感受到他是一个机智聪慧、从容不迫且谦逊有礼的孩子。他能够迅速理解并回应他人的玩笑,同时又不失对长辈的尊重。教师的小结更是强调了杨氏子回答的迅速、巧妙与有礼,与文章开头对他的描述相互呼应,使人物形象更加鲜明。这一教学环节不仅帮助学生深入理解了“应声答曰”的妙处,还引导他们通过杨氏子的回答感受其性格特点,激发了学生的学习兴趣,培养了他们的思维能力和鉴赏能力。 5.在教师的引导下,学生们认识到这篇仅有5句话、55个字的古文所蕴含的丰富内涵,感受到了杨氏子的聪慧与礼貌,从而产生了深入学习和背诵的兴趣。接下来,学生们通过自由背诵的方式,按照自己的节奏和方式来理解和记忆文章,进一步加深了对文章的理解。最后,男女生比赛背诵课文的形式,不仅为课堂增添了趣味性和竞争性,也让学生在轻松愉快的氛围中巩固了记忆,提升了学习效果。通过这一系列的环节,学生们不仅掌握了文章的语言特点和表达方式,更在熟读成诵的过程中提升了古文素养和文学鉴赏能力,为日后的语文学习奠定了坚实的基础。 6.总结学法这一教学环节至关重要,它帮助学生系统地梳理文言文学习过程,回顾并巩固所采用的方法和策略。通过朗读背诵熟悉文本,解析文言词汇句式掌握基本语法,讨论分享深入理解文章主题与人物形象,这些方法共同构成了我们学习文言文的全面框架。总结学法不仅巩固了学习成果,更提升了学生的学习兴趣和自主能力,为他们未来的高效学习奠定了坚实基础。

三、总结 教师总结:汉语有着无穷的魅力,有“口吐金兰”的语言香气,有“唇枪舌剑”的语言战争,有“妙笔生花”的语言表达,有“舌战群儒”的语言典故,语言的艺术可以给我们的生活增添许多乐趣。希望同学们能在生活中恰当地使用语言,远离粗俗的字眼,唇齿间流露幽默、风趣的智慧语言。 教师总结环节在教学中的价值不容小觑,它不仅是对课堂内容的精炼概括,更是对学生学习热情的点燃与思维能力的启迪。在本节课中,教师以生动的例子展现了汉语的无穷魅力和语言艺术的丰富多彩,让学生深刻体会到了恰当使用语言的重要性。这样的总结不仅巩固了学生的学习成果,还激发了他们对语言学习的兴趣,促进了思维发展和语言表达能力的提升。通过教师的示范和引导,学生学会了如何更好地组织和表达自己的想法,进一步提升了自身的语文素养。因此,教师总结环节在提升学生综合能力和素质方面发挥着重要作用。

作业设计 1.完成练习册;2.同桌互背课文;3.自由阅读《世说新语》。

板书设计 杨氏之子 思维敏捷 机智幽默

教学反思 经过《杨氏之子》这一课的教学,我仿佛与学生们一同走进了一个充满智慧与礼节的古代世界,与那位机智聪慧的杨氏之子进行了一场心灵的对话。 课堂上,我们朗读着那韵味十足的文言文,仿佛能听到古人轻缓的语调,感受到他们细腻的情感。我努力引导学生们去感受文言文的节奏美,去品味那些字句间流露出的智慧与礼貌。然而,我也发现,部分学生对于文言文的朗读仍然显得陌生和吃力。这使我意识到,除了强调文言文的韵律和节奏,我还应该更加关注学生的朗读技巧训练,帮助他们逐步克服朗读上的障碍,真正感受到文言文的独特魅力。 在解析文言词汇和句式时,我尽量用通俗易懂的语言来解释,希望学生们能够轻松掌握。但我也发现,文言文的语法和表达方式与现代汉语有着很大的差异,这让学生们感到困惑。看来,我还需要更深入地研究文言文的特点,找到更贴近学生实际的教学方法,让他们能够真正理解和运用这些古老的语言。此外,我也应该注重文言文的语境教学,通过具体的语境和情境来帮助学生更好地理解和记忆文言词汇和句式。 当然,在这次教学中,我也收获了许多宝贵的经验。通过引导学生们积极参与、主动思考,我发现他们对文言文的兴趣逐渐增强,对杨氏之子的形象也有了更深入的理解。这使我更加坚信,只要我们用心去教,用心去引导,学生们一定能够感受到文言文的魅力,并真正喜欢上它。 我将继续努力探索更适合学生的文言文教学方法,让他们在轻松愉快的氛围中学习,更好地传承和弘扬中华优秀传统文化。同时,我也会更加注重培养学生的文言文学习兴趣和思维能力,让他们在学习的道路上不断前行,取得更好的成绩。 总之,《杨氏之子》这一课的教学让我收获颇丰,也让我更加热爱文言文教学。我相信,只要我们用心去感受、用心去教,文言文这一古老而珍贵的文化遗产一定会在我们手中焕发出新的光彩。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 祖父的园子

- 3* 月是故乡明

- 4* 梅花魂

- 口语交际:走进他们的童年岁月

- 习作:那一刻,我长大了

- 语文园地

- 第二单元

- 5 草船借箭

- 6 景阳冈

- 7* 猴王出世

- 8* 红楼春趣

- 口语交际:怎么表演课本剧

- 习作:写读后感

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 第四单元

- 9 古诗三首

- 10 青山处处埋忠骨

- 11 军神

- 12* 清贫

- 习作:他____了

- 语文园地

- 第五单元

- 13 人物描写一组

- 14 刷子李

- 习作例文

- 习作:形形色色的人

- 第六单元

- 15 自相矛盾

- 16 田忌赛马

- 17 跳水

- 习作:神奇的探险之旅

- 语文园地

- 第七单元

- 18 威尼斯的小艇

- 19 牧场之国

- 20* 金字塔

- 口语交际:我是小小讲解员

- 习作:中国的世界文化遗产

- 语文园地

- 第八单元

- 21 杨氏之子

- 22 手指

- 23* 童年的发现

- 口语交际:我们都来讲笑话

- 习作:漫画的启示

- 语文园地