河北南宫中学(湘教版)高中地理必修一学案1.3 地球的运动2——公转

文档属性

| 名称 | 河北南宫中学(湘教版)高中地理必修一学案1.3 地球的运动2——公转 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 325.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2015-09-06 19:50:56 | ||

图片预览

文档简介

第3节 地球的运动2——公转

学习目标:

分析地球运动的地理意义。

1.记住地球公转的概况。

2.能够正确认识黄赤交角及其影响。

3.能够初步正确分析光照图,准确认识昼夜长短和正午太阳高度的图示表现。

情景导入:假如地球不自转,我们也就没有白天黑夜,我们也看不到璀璨的星空,也许我们也不会看到火红的太阳!假如地球不公转呢?

学习任务:

(一)知识梳理(列出该节提纲)

(二)思考问题(根据阅读材料和课本知识回答)

1.画出地球的公转轨道图,指出二分二至日的位置并说明各位置太阳直射点的位置和移动方向。

2.在上图中加画远近日点的地球位置,说明原因。指图说明地球公转速度在二分二至日之间的变化情况。

2.利用三线图画出太阳直射点的移动方向和日期。

3.画出夏至日的北半球俯视图。指图说明昼夜长短的表现,描述昼夜长短的分布规律(试计算不同纬度的昼长)。

4.画出冬至日的侧视图,并画图表示正午太阳高度,说出分布规律,总结计算方法。

(三)自我检测

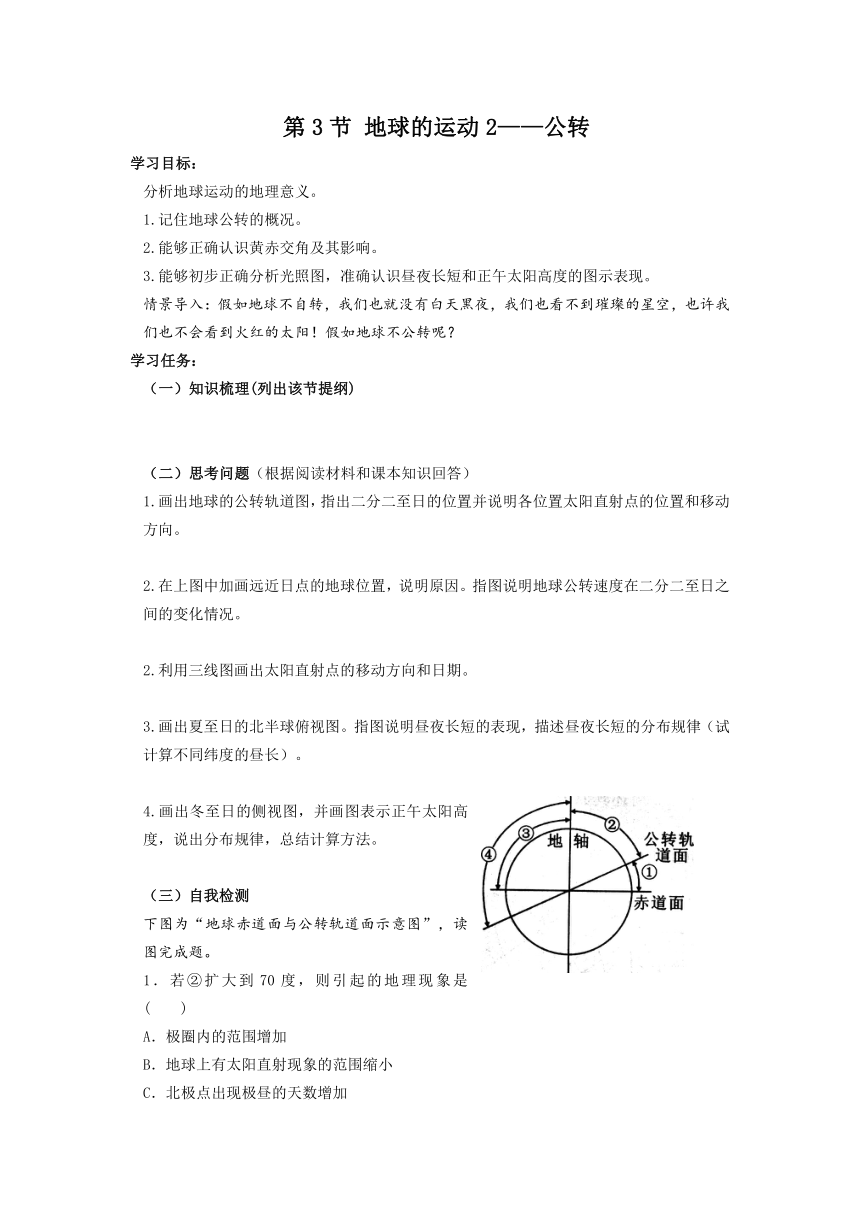

下图为“地球赤道面与公转轨道面示意图”,读图完成题。

1.若②扩大到70度,则引起的地理现象是 ( )

A.极圈内的范围增加

B.地球上有太阳直射现象的范围缩小

C.北极点出现极昼的天数增加

D.地球上温带的范围缩小

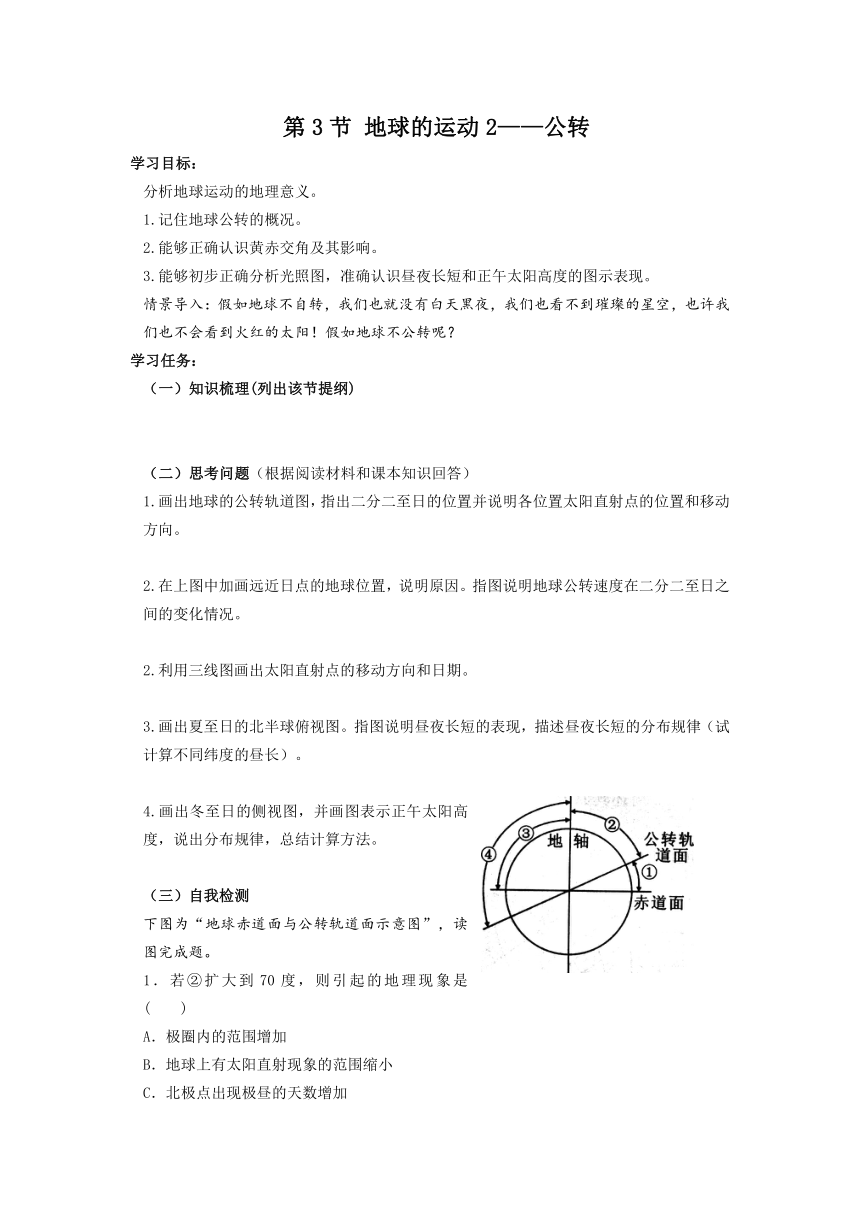

2.右图为“地球公转图”(甲)“太阳直射点移动图”(乙)和“某日的太阳光照图”(丙),读 图完成下列问题。

(1)当地球位于甲图中的E点时,北半球的 ( http: / / www.21cnjy.com )节气是 。在乙图中能正确表示此时的太阳直射点的移动方向的是 字母表示的时段。

(2)地球运行于AB段和CD段所花的时间是否相等 为什么

(3).11月1日,地球位于甲图中的 时段,位于乙图中的 时段。

3. 读图(阴影部分表示黑夜),回答下列问题:

(1)此图所示日期是 月 日或 月 日。

(2)此时太阳直射点的地理坐标是 。

(3)此日期,全球昼长分布规律是 。

正午太阳高度的变化规律是 。

30°N的正午太阳高度是 。计算图中点的昼长

(4)此刻太阳高度的分布规律是

(5)画出此日期3个月后的地球侧视光照和南北半球的俯视光照图

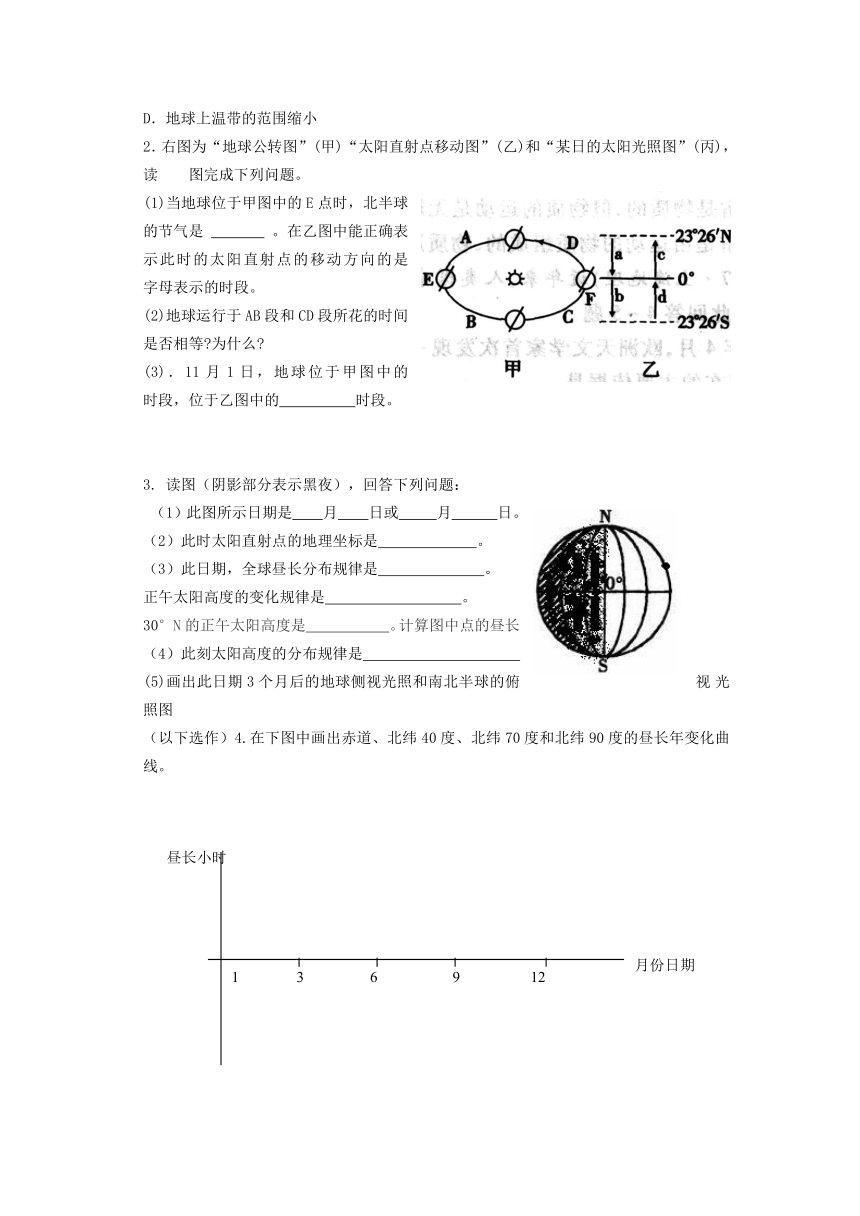

(以下选作)4.在下图中画出赤道、北纬40度、北纬70度和北纬90度的昼长年变化曲线。

5.下图中的两条虚线,一条是晨昏线,另一条两侧大部分地区日期不同。(此时地球公转速度较慢)。读图,完成题。

若图中的时间为7日和8日,则甲地为 ( )

A.7月4时 B.8月8时 c.7月8时 D.8日4时

6.下图为某地太阳高度日变化曲线图,则此地地理坐标为( )

A.(110°E,68°N) B.(110°W,69°S) C.(70°W,68°S) D.(110°E,69°N)

补充学习材料:

重点提示、难点讲解

1.地球公转的特点

地球公转的过程中,地轴与公转轨道面始终呈6 ( http: / / www.21cnjy.com )6.5度的夹角;地轴始终指向北极星附近,指向不变。这两个特点决定了直射点的回归运动,同时也使得,太阳直射点的回归运动范围是23.5度(即黄赤交角的大小)。

2. 二分二至日太阳直射点的移动规律

春分时直射点在赤道,而后北移,夏至时至最北 ( http: / / www.21cnjy.com )点北纬23度26分即北回归线,之后南移,秋分时移至赤道,之后继续南移,冬至时移到最南点南纬23度26分即南回归线,然后又北移。

3.地球的公转示意图中,要注意四个一致

极点的标注与运动方向必须一致;

公转自转方向必须一致;

太阳位置必须与远近日点相一致;

远近日点的位置必须与夏冬至附近一致。

4.地球公转示意图中二分二至日的判断

首先判断冬夏至再根据公转方向找出二分日。

(图中的两个极点只与运动方向有关,与地轴的倾斜方向无关)。

二十四节气起源于黄河流域 ( http: / / www.21cnjy.com )。远在春秋时代,就定出仲春、仲夏、仲秋和仲冬等四个节气。以后不断地改进与完善,到秦汉年间,二十四节气已完全确立。公元前104年,由邓平等制定的《太初历》,正式把二十四节气订于历法,明确了二十四节气的天文位置。

5.正午太阳高度的变化

a.正午太阳高度的纬度分布规律

太阳高度的分布规律是:以太阳直射点为中心向四周递减,太阳直射点为90°,晨昏线上为0°,昼半球太阳高度>0度,夜半球太阳高度<0度。

正午太阳高度分布规律是:以太阳直射纬线 ( http: / / www.21cnjy.com )为中心向南北两侧递减。 只有直射点所在的经线上的太阳高度为正午太阳高度, 其他地方的地方时不是l2时,因此,其太阳高度也就不是正午太阳高度。同一时刻,正午太阳高度由太阳直射点向南北两侧递减(图1—3—15)。地球上,同一纬线上正午太阳高度相同太阳直射点所在的纬线上正午太阳高度最大(900)

如: 春秋二分: 由赤道向南北两极降低; 北半球夏至日:由北回归线向南北两极降低

b.正午太阳高度的时间变化

北回归线及其以北地区:北半球夏至日达最大值,冬至日达最小值。

南回归线及其以南地区:北半球冬至日达最大值,夏至日达最小值

回归线之间的地区: 一年中太阳有两次直射

C.正午太阳高度的计算公式为:【H=90°-直射点与所求地的纬度间隔】。式中H为正午太阳高度角。以北京(40°N)为例:

冬至日:H=90°-| 40°+23.5°|=26.5°

夏至日:H=90°-| 40°-23.5°|=73.5°

2.昼夜长短

①昼夜长短的变化

晨昏线把所经过的纬线圈分割成昼弧和 ( http: / / www.21cnjy.com )夜弧(图1-3-14)。由于黄赤交角的存在,除了在赤道上和春秋分日外,各地昼弧和夜弧都不等长。地球自转一周,如果所经历的昼弧长,夜弧短,则昼长夜短,反之,则昼短夜长,如果昼弧和夜弧等长,则昼夜平分。如果移动太阳的直射点的位置,途中的晨昏线与经线的夹角也会发生变化,从而使每条纬线的昼夜弧的比例发生变化,导致昼夜长短的变化。

②昼夜长短的计算方法:昼长=24*昼弧/(昼弧+夜弧);

昼长时数=昼弧度数/15°

说明:昼弧度数是指昼弧所跨的经度数;夜弧度数是指夜弧所跨的经度数。

光照图中昼夜弧或全部显示或显示一部分,我们在计算时必须注意思考昼或夜弧的总长度。

③昼夜长短与日出日落时间是相连的,一地的日落时间减去日出时间就是该地的昼长。

2、四季

我们通常所说的四季:春季3.4.5月;夏季6.7.8月;秋季9.10.11月;冬季12.1.2月。

阅读积累

太阳从黄经零度起,沿黄经每运行 ( http: / / www.21cnjy.com )15度所经历的时日称为“一个节气”。每年运行360度,共经历24个节气,每月2个。其中,每月第一个节气为“节气”,每月的第二个节气为“中气”,“节气” 和“中气”交替出现,各历时15天,现在人们已经把“节气”和“中气”统称为“节气”。

二十四节气反映了太阳的周年视运动,所以节气在现行的公历中日期基本固定,上半年在6日、21日,下半年在8日、23日,前后不差1~2天。

为了便于记忆,人们编出了二十四节气歌诀:

二十四节气歌

春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连,秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

昼长小时

月份日期

1

6

3

9

12

学习目标:

分析地球运动的地理意义。

1.记住地球公转的概况。

2.能够正确认识黄赤交角及其影响。

3.能够初步正确分析光照图,准确认识昼夜长短和正午太阳高度的图示表现。

情景导入:假如地球不自转,我们也就没有白天黑夜,我们也看不到璀璨的星空,也许我们也不会看到火红的太阳!假如地球不公转呢?

学习任务:

(一)知识梳理(列出该节提纲)

(二)思考问题(根据阅读材料和课本知识回答)

1.画出地球的公转轨道图,指出二分二至日的位置并说明各位置太阳直射点的位置和移动方向。

2.在上图中加画远近日点的地球位置,说明原因。指图说明地球公转速度在二分二至日之间的变化情况。

2.利用三线图画出太阳直射点的移动方向和日期。

3.画出夏至日的北半球俯视图。指图说明昼夜长短的表现,描述昼夜长短的分布规律(试计算不同纬度的昼长)。

4.画出冬至日的侧视图,并画图表示正午太阳高度,说出分布规律,总结计算方法。

(三)自我检测

下图为“地球赤道面与公转轨道面示意图”,读图完成题。

1.若②扩大到70度,则引起的地理现象是 ( )

A.极圈内的范围增加

B.地球上有太阳直射现象的范围缩小

C.北极点出现极昼的天数增加

D.地球上温带的范围缩小

2.右图为“地球公转图”(甲)“太阳直射点移动图”(乙)和“某日的太阳光照图”(丙),读 图完成下列问题。

(1)当地球位于甲图中的E点时,北半球的 ( http: / / www.21cnjy.com )节气是 。在乙图中能正确表示此时的太阳直射点的移动方向的是 字母表示的时段。

(2)地球运行于AB段和CD段所花的时间是否相等 为什么

(3).11月1日,地球位于甲图中的 时段,位于乙图中的 时段。

3. 读图(阴影部分表示黑夜),回答下列问题:

(1)此图所示日期是 月 日或 月 日。

(2)此时太阳直射点的地理坐标是 。

(3)此日期,全球昼长分布规律是 。

正午太阳高度的变化规律是 。

30°N的正午太阳高度是 。计算图中点的昼长

(4)此刻太阳高度的分布规律是

(5)画出此日期3个月后的地球侧视光照和南北半球的俯视光照图

(以下选作)4.在下图中画出赤道、北纬40度、北纬70度和北纬90度的昼长年变化曲线。

5.下图中的两条虚线,一条是晨昏线,另一条两侧大部分地区日期不同。(此时地球公转速度较慢)。读图,完成题。

若图中的时间为7日和8日,则甲地为 ( )

A.7月4时 B.8月8时 c.7月8时 D.8日4时

6.下图为某地太阳高度日变化曲线图,则此地地理坐标为( )

A.(110°E,68°N) B.(110°W,69°S) C.(70°W,68°S) D.(110°E,69°N)

补充学习材料:

重点提示、难点讲解

1.地球公转的特点

地球公转的过程中,地轴与公转轨道面始终呈6 ( http: / / www.21cnjy.com )6.5度的夹角;地轴始终指向北极星附近,指向不变。这两个特点决定了直射点的回归运动,同时也使得,太阳直射点的回归运动范围是23.5度(即黄赤交角的大小)。

2. 二分二至日太阳直射点的移动规律

春分时直射点在赤道,而后北移,夏至时至最北 ( http: / / www.21cnjy.com )点北纬23度26分即北回归线,之后南移,秋分时移至赤道,之后继续南移,冬至时移到最南点南纬23度26分即南回归线,然后又北移。

3.地球的公转示意图中,要注意四个一致

极点的标注与运动方向必须一致;

公转自转方向必须一致;

太阳位置必须与远近日点相一致;

远近日点的位置必须与夏冬至附近一致。

4.地球公转示意图中二分二至日的判断

首先判断冬夏至再根据公转方向找出二分日。

(图中的两个极点只与运动方向有关,与地轴的倾斜方向无关)。

二十四节气起源于黄河流域 ( http: / / www.21cnjy.com )。远在春秋时代,就定出仲春、仲夏、仲秋和仲冬等四个节气。以后不断地改进与完善,到秦汉年间,二十四节气已完全确立。公元前104年,由邓平等制定的《太初历》,正式把二十四节气订于历法,明确了二十四节气的天文位置。

5.正午太阳高度的变化

a.正午太阳高度的纬度分布规律

太阳高度的分布规律是:以太阳直射点为中心向四周递减,太阳直射点为90°,晨昏线上为0°,昼半球太阳高度>0度,夜半球太阳高度<0度。

正午太阳高度分布规律是:以太阳直射纬线 ( http: / / www.21cnjy.com )为中心向南北两侧递减。 只有直射点所在的经线上的太阳高度为正午太阳高度, 其他地方的地方时不是l2时,因此,其太阳高度也就不是正午太阳高度。同一时刻,正午太阳高度由太阳直射点向南北两侧递减(图1—3—15)。地球上,同一纬线上正午太阳高度相同太阳直射点所在的纬线上正午太阳高度最大(900)

如: 春秋二分: 由赤道向南北两极降低; 北半球夏至日:由北回归线向南北两极降低

b.正午太阳高度的时间变化

北回归线及其以北地区:北半球夏至日达最大值,冬至日达最小值。

南回归线及其以南地区:北半球冬至日达最大值,夏至日达最小值

回归线之间的地区: 一年中太阳有两次直射

C.正午太阳高度的计算公式为:【H=90°-直射点与所求地的纬度间隔】。式中H为正午太阳高度角。以北京(40°N)为例:

冬至日:H=90°-| 40°+23.5°|=26.5°

夏至日:H=90°-| 40°-23.5°|=73.5°

2.昼夜长短

①昼夜长短的变化

晨昏线把所经过的纬线圈分割成昼弧和 ( http: / / www.21cnjy.com )夜弧(图1-3-14)。由于黄赤交角的存在,除了在赤道上和春秋分日外,各地昼弧和夜弧都不等长。地球自转一周,如果所经历的昼弧长,夜弧短,则昼长夜短,反之,则昼短夜长,如果昼弧和夜弧等长,则昼夜平分。如果移动太阳的直射点的位置,途中的晨昏线与经线的夹角也会发生变化,从而使每条纬线的昼夜弧的比例发生变化,导致昼夜长短的变化。

②昼夜长短的计算方法:昼长=24*昼弧/(昼弧+夜弧);

昼长时数=昼弧度数/15°

说明:昼弧度数是指昼弧所跨的经度数;夜弧度数是指夜弧所跨的经度数。

光照图中昼夜弧或全部显示或显示一部分,我们在计算时必须注意思考昼或夜弧的总长度。

③昼夜长短与日出日落时间是相连的,一地的日落时间减去日出时间就是该地的昼长。

2、四季

我们通常所说的四季:春季3.4.5月;夏季6.7.8月;秋季9.10.11月;冬季12.1.2月。

阅读积累

太阳从黄经零度起,沿黄经每运行 ( http: / / www.21cnjy.com )15度所经历的时日称为“一个节气”。每年运行360度,共经历24个节气,每月2个。其中,每月第一个节气为“节气”,每月的第二个节气为“中气”,“节气” 和“中气”交替出现,各历时15天,现在人们已经把“节气”和“中气”统称为“节气”。

二十四节气反映了太阳的周年视运动,所以节气在现行的公历中日期基本固定,上半年在6日、21日,下半年在8日、23日,前后不差1~2天。

为了便于记忆,人们编出了二十四节气歌诀:

二十四节气歌

春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连,秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

昼长小时

月份日期

1

6

3

9

12